Проблема стыда в психотерапии и обществе

Чувство стыда - это довольно уникальная вещь в том плане, насколько серьёзно к нему относятся в психоаналитическом сеттинге - настолько же легко обращаются с ним многие другие психологи или психотерапевты.

В небольших количествах, стыд - это совершенно нормальное чувство, которое может даже помогать. Но в наше время всё больше и больше людей, у которых чувство стыда доминирует во всех сферах жизни. Это очень сложная проблема, и вряд ли в таких случаях уместна дежурная фраза в духе: "Вы просто поймите, насколько другим на вас наплевать. Все заняты собою".

Стыд часто путают с виной. Я попробую разграничить эти понятия, как их понимают в психоанализе.

Чувство вины относится к отношениям с конкретными людьми. Это что-то в роде "я не прав, значит я плохой, глупый, я должен исправиться". Чувство вины - это что-то близкое к страху, что близкий человек оставит. Оно не зависит от того, что «кто-то узнает» о содеянном. Для чувства вины достаточно знать самому.

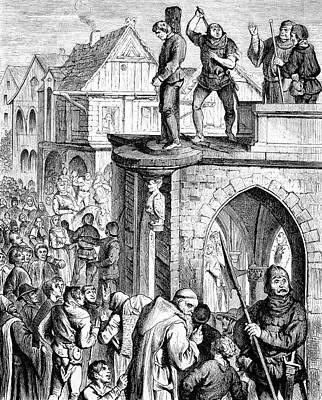

Стыд же относится к неким абстрактным, зачастую обезличенным людям. Чувство стыда - это страх быть увиденным (хочется провалиться сквозь землю), страх, что люди что-то про тебя узнают и поймут какой ты на самом деле, страх осуждения, унижения, неприятия, насмешек.

Иногда человек испытывает стыд, но не осознаёт этого. Ему достаточно спросить себя: «как часто я поступал не в свою пользу только потому что боялся мнения людей, которые, в реальности, никак не влияют на мою жизнь?» Если ответ – часто, то чувство, которым он руководствовался - это и есть чувство стыда.

В случаях, когда сознательного или бессознательного стыда больше, чем остальных переживаний - обычно за этим скрываются состояния достаточно тяжёлые. Причём не в плане того насколько сильно сам человек страдает, а в плане сложности и долговременности той работы, которая должна быть проделана, чтобы изменить ситуацию.

Современное общество поощряет стыд. В наше время, это намного более распространённая проблема, чем раньше.

И тем не менее, такие люди приходят в терапию зачастую только когда проблема начинает проявляться в виде какого-нибудь другого симптома. Такой человек намного вероятнее придёт к психотерапевту с психосоматикой или с проблемой с детьми. Потом этот человек будет рассказывать о «неразрешимой» проблеме с ребёнком, однако в действительности он будет говорить о своих собственных проблемах (речь не идёт о тонкостях, доступных тем, кто умеет слушать между строк – речь идёт о совершенно очевидных вещах). Но для пациента, эти проблемы буду ощущаться как внешние, не относящиеся к нему - а значит менее стыдно о них говорить.

Такой человек очень не хочет быть увиденным ни собой, ни другими. Он защищается, располагая источник проблемы вне себя, и использует все свои когнитивные навыки, чтобы правдоподобно описать почему это «именно так».

Человек обращается когда захочет – это, конечно его дело. Основная проблема не в этом, а в том, что терапия в таких случаях либо имеет низкую эффективность, либо бывает намного дольше. Одна из проблем таится в социальной (когнитивной) природе стыда.

Стыд, как любое другое чувство, пытается сказать, что что-то не так, но при этом стыд ещё и защищает от того, чтобы человек мог посмотреть внутрь.

В отличие от многих других чувств, стыд опирается на социальные конструкции и на рациональные идеи. Невозможно испытывать стыд без определённых когнитивных концепций.

К примеру, кот может испытать страх. С некоторой преконцепцией страха рождаются все. Но вряд ли кот может испытать стыд. Для этого нужно слишком много знать плюс иметь сложную социальную иерархию. (к сожалению, мы не можем спросить кота что он испытывает, поэтому я здесь опираюсь на концепцию нейропсихоанализа, который опирается на парадигму Панксеппа в аффективных нейронауках).

Высшие приматы –

возможно

способны на чувство, которое можно сравнивать со стыдом.

Закономерность в том, что стыд невозможен без наших когнитивных способностей. Пытаться разобраться со стыдом, используя рациональную часть себя – это всё равно что бороться огнём с помощью огня.

Нет, со стороны это не выглядит рационально, это выглядит как раз как рационализация или интеллектуализация – попытка ретроспективно объяснить себя используя наиболее убедительные и разумные рациональные причины. Но только эти причины лишь выглядят убедительными для самого человека.

Если человек привык использовать интеллект – то его же интеллект будет использован против него самого.

Я хочу закончить аналогией с ситуацией во Властелине Колец. В романе, чем сильнее был обладатель кольца – тем больше у кольца была власть над ним. Кольцо могло извратить его побуждения и направить в противоположную сторону о чём обладатель кольца бы и не догадывался.

И единственным решением было – принять свои ограничения и позволить нести кольцо самому слабому герою, чья сила состояла в другом.

Так и тут - для результата стоит давать работать другим частям психики, может, менее мощным и способным*. Их силы хватит, чтобы донести кольцо. И кольцо не убедит их в том, что нужно свернуть на пол пути и начать заниматься чем-то противоположным.

*Если представить себе два полюса - "неконтролируемое эмоциональное восприятие" и "рационализация и интеллектуализация всего и вся" - то требуемый способ восприятия находится где-то посередине.

Комментарии