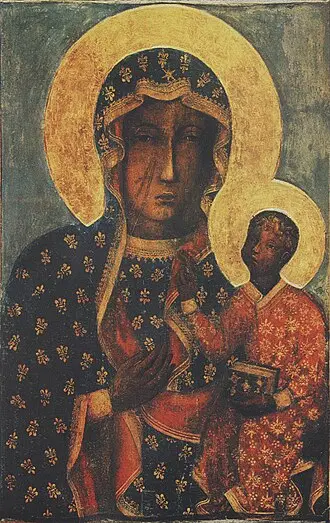

Матка Боска.

Ченстохо́вская ико́на Бо́жией Ма́тери (пол. Matka Boska Częstochowska) — чудотворная икона Богородицы, написанная, по преданию, евангелистом Лукой на столешнице от стола, за которым сидела Богородица. Главная святыня Польши и одна из самых почитаемых святынь Центральной и Восточной Европы. Из-за тёмного оттенка лика, вызванного потемнением лака, известна также как «Чёрная мадонна». Находится в католическом монастыре Ясной Горе в польском городе Ченстохове — обители ордена паулинов и крупнейшем религиозном центре Польши.

Празднование иконе совершается 26 августа (католицизм) и 6 (19) марта (православие).

Великое путешествие иконы.

По мнению искусствоведов, икона создана в Византии в XII — начале XIII века. Карло Чекелли считал, что это копия Константинопольской Одигитрии VII—VIII веков. В 326 году, когда святая Елена посетила Иерусалим для поклонения святым местам, она, по преданию, получила эту икону в дар и привезла её в Константинополь. Однако Петр Рысинский из Ропши (1523 год) сообщал, что икону из Иерусалима в Константинополь привез король франков Карл Великий, от которого перешел во владение к князю галицко-волынскому князю Льву Даниловичу (XIII век), который перевёз икону в город Белз на Украине, где икона находилась под ведением православного духовенства. При завоевании поляками Западной Украины, чудотворная икона досталась польскому князю Владиславу Опольскому (XIV век). Николай Лянцкоронский считал, что святая Елена перевезла образ из Иерусалима в Константинополь и подарила своему сыну Константину Великому. Карл Великий после завоевания Святой Земли, возвращаясь из похода, вошёл в Константинополь, где от византийского императора Никифора получил эту икону.

Согласно русинскому преданию, о которой упоминает Ян Токарский (1655 год), Ченстоховский образ с 1270 года находился во Львове, куда он попал из Константинополя через Киев. Икону получила царевна Анна от императора Василия II, когда она собиралась на Русь замуж за Владимира Великого. От киевских князей икона перешла к львовским князьям, а из Львова её забрал польский князь Владислав Опольчик.

По преданию, когда татары осадили замок Белз, князь Владислав Опольчик вынес икону из церкви и поставил на городской стене. Пронзенный вражеской стрелой, чудотворный образ сохранил следы истекшей крови. Затем Божия Матерь в сонном видении повелела князю Владиславу перенести чудотворную икону на Ясную гору около Ченстохова. В 1384 году он перенёс икону в монастырь, основанный на этой горе, вверив икону на хранение монахам Паулинского ордена.

В 1430 году монастырь подвергся нападению гуситов и был разграблен, образ был осквернён и выброшен около современного костёла Святой Варвары, неподалёку от Ясной Горы. Осквернённый образ был доставлен паулинами в Краков, ко двору короля Ягайлы, который повелел его восстановить и выделил на это деньги.

Восстановление иконы.

Для спасения образа были приглашены художники, которые в процессе реставрации столкнулись с тем, что их темпера не держалась на предыдущей росписи, сделанной в технике энкаустики, к тому времени уже не применявшейся. Поэтому, как показали исследования 1948—1952 годов, они подошли к задаче радикально: срисовали старый образ и нарисовали его заново темперой на холсте, наклеив его на старую залатанную доску, на которой не мог быть ранее никакой другой образ, как только также Богородица с Младенцем, на что указывают выпуклые нимбы. Самые ранние нимбы на изображениях Богородицы известны на мозаиках с середины VI века. Поэтому следует предположить, что на досковых иконах нимбы были применены несколько позже, а значит, в конце VI века, либо в начале VII века. Это было бы самое раннее возможное время для создания этого образа. Древняя энкаустическая техника, также используемая в древнехристианских и ранневизантинских образах, могла восходить к раннему Средневековью. На иконе после 1430 года появились новые элементы: на одежду Богородицы добавили анжуйские лилии — символ короля Венгрии Людовика. Скорее всего, тогда же добавили плащ Девы Марии, а в руки Младенца — книгу-кодекс. На иконе присутствуют шрамы, которые, как долгое время считалось, остались от ударов мечей осквернителей, однако современные исследования показали, что шрамы нарисованы при создании современного образа, скорее всего как память о том событии. В таком виде, не считая нескольких поновлений, образ дошёл до настоящего времени.

23 октября 1909 года были украдены короны с чудотворного образа, фигуры ангелов и жемчужное одеяние Богоматери, кража так и не была раскрыта. 22 мая 1910 года папа Пий X снова короновал образ. Ещё одна коронация состоялась 26 августа 2005 года от имени папы Иоанна Павла II, уже после его смерти.

Образ несколько раз реставрировался. В 1925—1926 годах реставратор Ян Рутковский очистил образ от свечного нагара и позднейших поновлений. Во время Второй мировой войны паулины изъяли из часовни оригинальный образ, поместив его в тайник, и заменили копией. Условия хранения были далеки от идеальных, колебания влажности вызвали коробления доски и отслоения красочного слоя, кроме того, икона подверглась воздействию плесени. Это потребовало проведения в 1948—1952 новой реставрации. Во время его работы икона была тщательно изучена. Образ просветили в рентгеновских лучах и обнаружили, что нынешний образ не является подлинным, и что нарисован в XV веке (около 1430 года), время написания первообраза относится к VI—IX веку. Авторы иконы XV века были приезжие с запада художники. Также была взята на анализ древесина доски, на которой написана икона. Оказалось, что это липа, а не кипарис, как считалось по легенде.

Взято из вики.

Комментарии