Как советские школьники в 30-х годах ХХ века отправляли... мультимедийные сообщения

Первое упоминание о передаче фотоизображения по проводам относится к 1843-у году. Речь идет об изобретении шотландского физика Александра Бейна. Однако, кроме этого упоминания других свидетельств история не сохранила – Бейну не удалось нормально синхронизировать начало отправки и начало приема фототелеграммы, посему принято считать, что его аппарат был крайне неудачен и практически применяться не мог. Значительно более известен в анналах истории электрической связи итальянец Джованни Каселли, который 12 лет спустя после Бейна, в 1855 году использовал ту же самую идею, но довел ее до ума и сделал пригодной для эксплуатации. Трудно сказать, что сыграло бОльшую роль – назревшая необходимость в мгновенной передаче писем с изображениями, которые почтовые кареты везли неделями, или просто личное обаяние гениального итальянца, но Каселли никогда не испытывал недостатка внимания со стороны власти предержащих – его изобретению, ставшему предшественником хорошо известного всем факса, покровительствовали и Наполеон III, и Николай I…

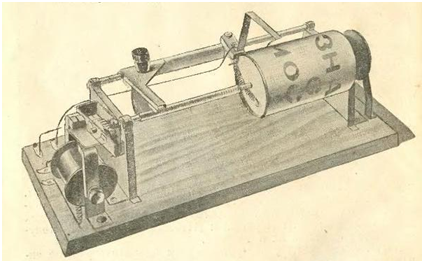

Основой передающего устройства, известного, как «бильд-аппарат»был медленно вращающийся от пружинного привода барабан. На него надевали свернутый в кольцо рисунок, который требовалось передать. Но рисунок был не обычный, а нарисованный краской на металлической фольге. Основа – металлическая фольга – проводила ток, а линии и штрихи картинки – нет. Барабан медленно вращался, и столь же медленно вдоль него перемещалась иголка-контакт, выполнявшая роль считывающей головки. Там, где игла касалась фольги, возникал электрический контакт, а там, где игла шла по краске – его не было. Эти чередования контакта и неконтакта аппарат отправлял в проводную линию – как некую сумасшедшую «морзянку». (Кстати, это было одним из первых подобий цифрового сигнала – чередование наличия и отсутствия тока - то, что мы сегодня называем «нули» и «единицы».)

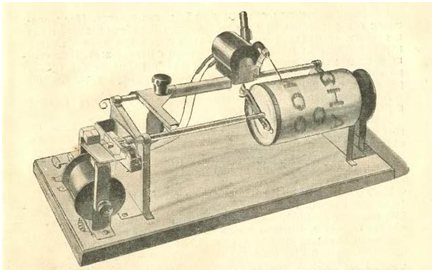

На другом конце линии связи это, казалось бы, хаотичное чередование электрических импульсов принимал на первый взгляд аналогичный аппарат. И барабан вращался, и иголка вдоль него ползла. Но вместо склеенной в виде кольца картинки на барабан надевалось кольцо из тряпичной ленты, пропитанной раствором железосинеродистого калия. Это вещество имело свойство менять цвет при прохождении через него электрического тока, и иголка приемного аппарата оставляла на ткани след. Таким образом, после того как на передающей стороне иголка пробегала картинку, на принимающей стороне возникала ее копия на лоскутке ткани.

Картинка была весьма примитивна - как если бы рисуночек в 3-5 килобайт растянуть на полэкрана компьютера. Но поскольку телеграф в то время уже существовал и успешно работал, новая «фишка», резко расширяющая его возможности, была воспринята на ура во всем мире.

Впоследствии этот предок факса неоднократно модифицировался и улучшался инженерами-связистами всего мира. Пропал механический принцип съема информации – его заменил фотоэлемент. Исчезла и необходимость рисовать отправляемую картинку неэлектропроводной краской на фольге – для передачи в аппарат можно было вставлять обычную бумагу с текстом и изображением, нарисованным обычной типографской краской или чернилами.

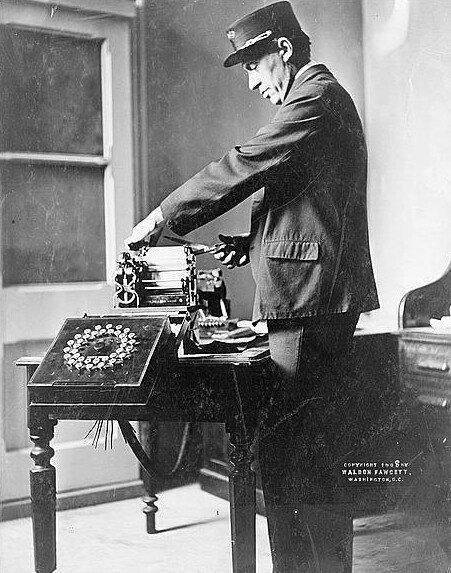

Удивительно, но конструкция простейшего бильд-аппарата была настолько проста, что его мог собрать любой школьник! Что и предлагалось сделать в брошюрке под названием «Самодельный бильдаппарат», выпущенной в 30-е годы ХХ века в СССР в рамках серии «Библиотека юного конструктора». На сорока семи страничках худенькой книжечки подробно рассказывалось, как, обладая начальными слесарными навыками на уровне школьных уроков труда, можно было сделать «факс»!

Передающий самодельный бильд-аппарат

Приемный самодельный бильд-аппарат

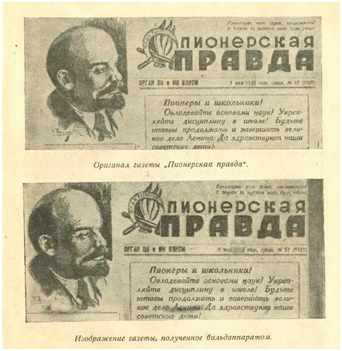

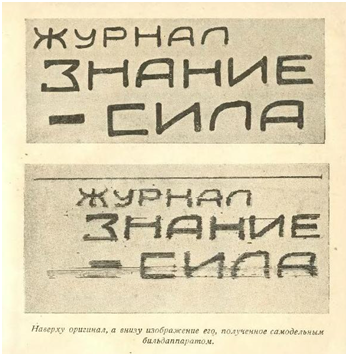

Вот так в то время выглядела картинка, переданная промышленным бильд-аппаратом – неотличимо от оригинала:

Самоделка же качеством не блистала, но в целом результат был вполне читабельным, а уж для школьной конструкции - и подавно!

Комментарии