Главная причина будущих кризисов

В самом начале горячей стадии кризиса 2008 года (октябрь) экономист Пол Кругман стал лауреатом нобелевской премии. Это произошло как раз в момент после падения одного из крупнейших мировых банков Lehman Brothers (был 4-ым в США по размерам). В этот день он предположил, что мировую экономику ждёт рецессия, причём длительная. Но при этом он подчеркнул, что обвала мировой экономики всё же не произойдёт.

Как было на самом деле мы теперь все доподлинно знаем. Пол ошибся.

Ровно через год он заявил, что мир пережил чрезвычайно страшный кризис, однако его дно пройдено и возобновился мировой рост. В 2011 году он вновь немного изменил своё мнение, отметив, что ожидает нулевой рост в развитых странах по типу США и Евросоюза.

“Предсказания” уважаемого Пола Кругмана напоминают нам о нескольких вещах. Предсказать доподлинно никто и ничего не способен. Особенно когда речь идёт о макроэкономистах.

Даже тот американский парень, что 100% предсказал ранение Трампа в ухо за 4 месяца до самого события уже напредсказывал до сотни новых выложенных видео, которые, думаю, практически невозможно осилить.

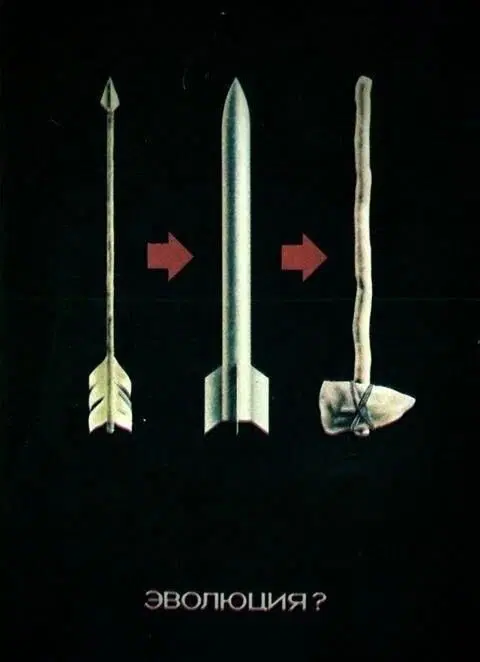

Во-вторых, во время и после кризиса 2008 года политикам, экономистам и всему миру в целом насильно пришлось качественно переосмыслить очень и очень многие свои подходы к решению некоторых проблем. Это чем-то похоже на мультяшный удар молотком по голове, где у пострадавшего появляются звёздочки над головой и какое-то время он дезориентировано ходит в разные стороны. Не мудрено в такой ситуации промазать даже с самыми “точными” расчётами.

И в-третьих, полная непредсказуемость хорошо описана им же в уже далёком 2011 году:

“Кризис, который может оказаться смертельным, ещё очень далеко - есть довольно большое пространство для манёвра. Проблема в другом - у нас совершенно сумасшедшие политики. Если кризис и случится, то это может произойти не потому, что потолок госдолга слишком вырос, а потому, что одна из партий готова принести в жертву экономику ради своих политических целей”.

Уважаемый Пол Кругман попался случайно под руку, плюс он рассуждает конкретно об американском политическом укладе, но с последним утверждением крайне сложно не согласиться в нынешнем 2026 году.