Законы перехода между фазами экономического развития

Переход между фазами экономического развития подчиняется определенным закономерностям, которые можно рассматривать как сочетание экономических, социальных, технологических и институциональных изменений. Каждый такой переход сопровождается глубокими структурными сдвигами, связанными с изменением способов производства, моделей распределения ресурсов и управления. Основным драйвером этих процессов выступает сочетание новых технологий и изменяющихся общественных потребностей, которые требуют адаптации существующих систем и создания новых.

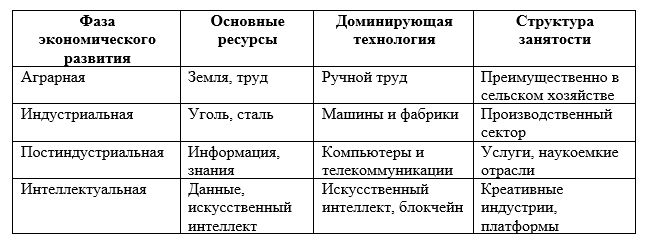

Экономическая эволюция демонстрирует чередование фаз, каждая из которых характеризуется доминирующим типом ресурсов и технологий. Например, переход от аграрной к индустриальной экономике сопровождался механизацией сельского хозяйства и массовым переселением населения в города. Индустриальная экономика уступила место постиндустриальной, где ключевую роль стали играть услуги и информационные технологии.

Законы перехода включают в себя такие элементы, как кумулятивный эффект технологий, роль капитала и труда, а также процесс диффузии инноваций. Кумулятивный эффект выражается в том, что достижения одной фазы создают базу для следующей. Например, индустриализация не могла бы быть успешной без накопленного капитала и знаний, полученных в аграрной экономике. Диффузия инноваций, в свою очередь, происходит постепенно, начиная с узкого круга пионеров и заканчивая массовым использованием.

Переход между фазами сопровождается кризисами адаптации, поскольку старые модели начинают терять эффективность, а новые требуют времени для внедрения. Например, индустриализация сопровождалась социальными волнениями и изменением привычного уклада жизни, а переход к цифровой экономике вызвал проблемы цифрового неравенства и изменения на рынке труда. Закономерности переходов определяются сложным взаимодействием факторов, требующих комплексного анализа.

Ниже я даю компактную и формульно-инспирированную сводку законов перехода между фазами экономического развития. Это не догма, а набор математических формализаций – полезных моделей, каждая из которых отражает один из ключевых механизмов, приводящих к смене систем (аграрная → феодальная → индустриальная → рыночная → постиндустриальная и т.д.). Для ясности даю пояснения переменных и краткую интерпретацию.

Закон 1

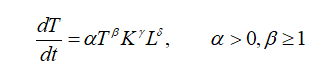

Закон кумулятивного технологического капитала (автокаталитический рост). Технологический запас T(t) растёт автокаталитически и зависит от уже накопленного T, от капитала K и от рабочей силы L:

Значение: положительная обратная связь (β ≥ 1) означает, что достижения одной фазы создают базу для следующей — при достаточном K и L темп роста технологии ускоряется, что даёт потенциал для структурного сдвига.

Закон 2

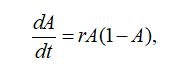

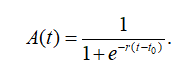

Закон диффузии инноваций (логистическая кривая и сетевой порог). Доля усвоивших инновацию A(t) ∈ (0,1) удовлетворяет логистическому уравнению:

решение даёт

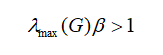

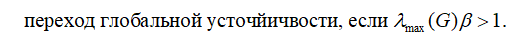

В сетевой версии переход глобален, когда сетевой параметр преодолевает порог: если

(где λmax – наибольший собственный корень матрицы смежности сети, β – скорость передачи инновации), то локальные приёмы перетекают в массовое усвоение. Значение: инновации сначала ограничены пионерами, затем при превышении порога происходят быстрые массовые переходы.

Закон 3

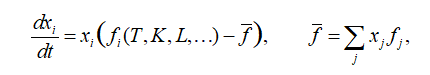

Закон отбора и репликации (репликаторная динамика для стратегий/фирм). Доли стратегий/фирм xi эволюционируют по дифференциальному уравнению:

где fi – «приспособленность» (прибыльность/эффективность). Значение: стратегии с fi больше, чем fс чертой (среднее), усиливаются, слабые исчезают – это механизм, через который новые технологии вытесняют старые организационные формы.

Закон 4

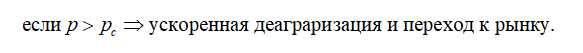

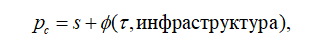

Закон пороговой производительности (фазовый переход общественного устройства). Пусть производительность на работника p = Y / L. Существует критический уровень pc (зависит от норм потребления s, транзакционных издержек τ и эффективности рынков), при котором возникает специализация и урбанизация:

Можно формализовать порог как решение

где ϕ — минимальное «надсреднее» производство, необходимое для содержания нетрудовых профессионалов. Значение: пока p < pc, большинство остаётся в самообеспечении; при p > pc появляется устойчивый спрос на рыночные услуги и городское разделение труда.

Закон 5

Закон сетевой уязвимости/перколяции (порог глобальной связи). Возникновение системно-широких изменений определяется степенью связности цепочек поставок; если доля «связанных» узлов q превосходит qc (порог перколяции), локальные шоки становятся глобальными — и наоборот, при q < qc система фрагментирована и трансформации локальны. В модели эпидемического типа:

Значение: инфраструктурные и логистические сети диктуют, будут ли инновации/шоки ограничены или распространятся по всему хозяйству.

Закон 6

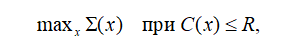

Закон энтропийно-энергетического ограничения (максимизация потока при ограничениях). Экономическая конфигурация эволюционирует в сторону состояний, обеспечивающих максимальный поток энергии/информации/ценности при заданных ресурсных ограничениях. Формально это можно записать как задачу оптимизации (аналог принципа максимума производства энергии):

где Σ(x) – мера «производства информации/полезной работы» (может быть аппроксимирована функцией полезности или суммой произведённых благ), C(x) – вектор ограничений (энергия, материалы, институты), R – доступные ресурсы. Значение: экономические переходы ограничены энергетическими и информационными возможностями; без соответствующего ресурсного фона фаза не реализуется.

Критерий устойчивости фаз (линейная стабильность)

Равновесие с параметрами (T’, K', L', …) устойчиво, если собственные числа якобиана динамической системы имеют отрицательные действительные части. Практически это превращается в простой тест: если небольшое усиление технологического капитала даёт положительную обратную связь, система уходит в новую фазу; если обратная связь демпфируется – фаза устойчива.

Переход фаз происходит, когда положительные автокаталитические эффекты технологий и капитализации (закон 1), подкреплённые массовым распространением (закон 2) и отбором более эффективных организационных форм (закон 3), превышают критические пороги ресурсной/продуктивной обеспеченности (закон 4) и сетевой связности (закон 5), всё это укладывается в энергетико-информационные ограничения (закон 6).

--

Предыдущий пост: Роль инноваций и технологической эволюции

Продолжение: Экономические кризисы как естественная часть эволюционного процесса

Этот пост входит в Часть 10. Общие законы экономической эволюции

Попытка выявить универсальные законы, управляющие развитием и вымиранием экономических систем. Роль самоорганизации и эмерджентных свойств.

Серия Происхождение экономических систем путём естественного отбора

Кто интересуется развитием общественно-экономических формаций, подписывайтесь!

Комментарии