Всем привет, мои мальчишечки и девчоночки! Сегодня я решил копнуть ваши заявки на темы постов, которые бы вы хотели почитать, а потому речь пойдет о тех, кто буквально лежит на дне (нет, не социальном), но при этом умудряется быть настоящим эволюционным гением. Сегодня не будет моего обычного плоского юмора, ибо наши сегодняшние герои и так достаточно плоские. Мы говорим о камбалообразных, и если вы думаете, что это просто плоские рыбы, то вы сильно ошибаетесь.

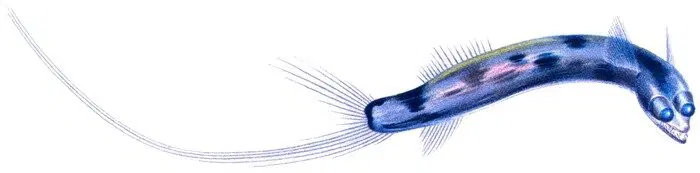

Камбалообразные (лат. Pleuronectiformes) - отряд лучепёрых рыб, в состав которого включают 772 вида, объединяемых в 129 родов, он подразделяется на два подотряда, включающие 14 семейств. Главная их фишка – это, конечно же, их асимметричное тело (по сути, это те еще уродцы, вы только представьте человека на месте этой рыбы). Они буквально сплющены с боков, но самое интересное – это их глаза. У большинства рыб глаза расположены по бокам головы, а у камбалы они оба перемещаются на одну сторону, что сделано, разумеется, для удобства.

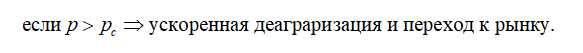

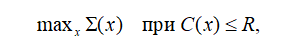

Камбалообразные обитают во всех океанах мира, от тропических до полярных вод (кажется, у нас в городе был магазин "Океан", вот там они тоже были вяленые). Они предпочитают жить на песчаном или илистом дне, где могут легко зарыться и замаскироваться. Глубина обитания варьируется от мелководья до нескольких тысяч метров. Обитают камбалообразные преимущественно на шельфе, однако некоторые виды заходят в реки и очень немногие живут на больших глубинах. В России встречаются, например, палтусы (Hippoglossus) и лиманды (Limanda).

Как рыба решила стать плоской?

Камбалообразные известны с эоцена, однако их предки, вероятно, появились в меловом периоде. Это где-то 145 - 66 миллионов лет назад, так что рыбка у нас довольно древняя, хоть и существовала тогда не совсем в том виде, в котором мы с вами привыкли ее видеть в наше время.

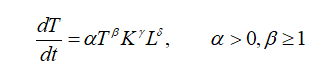

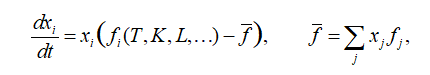

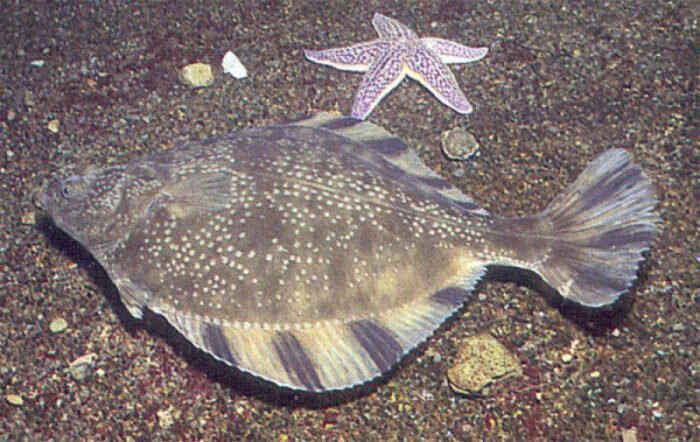

Эволюция камбалообразных характеризуется постепенным переходом от симметрии к полной асимметрии. Изначально личинки этих рыб симметричны, однако в ходе метаморфоза один из глаз перемещается на противоположную сторону головы. Этот процесс, известный как орбитальная транспозиция, сопровождается сложными изменениями в структуре костей черепа, нервной системе и мышечной координации.

Единого мнения насчет эволюции этих рыб нет, но есть пара теорий:

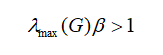

- Теория Дарвина гласит, что изначально симметричные личинки камбалообразных во время отдыха наклоняются боком на морском дне. В таких условиях адаптивным преимуществом могло стать расположение нижнего глаза немного выше, что расширило бы поле зрения рыбы.

- Гипотеза о преимуществах обитания на одном боку. Камбалообразные обнаружили преимущества в том, чтобы опираться на один бок и обитать на морском дне, прячась от хищников и добычи. Однако это породило проблему: нижний глаз, обращённый ко дну, стал бы бесполезным и уязвимым. Чтобы это исправить, естественный отбор переместил глаз рыбы и деформировал её тело.

- Теория Фрейда...хотя нет, это из другой статьи.

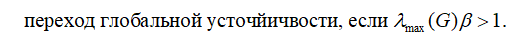

Вопрос о том, является ли анатомическая перестройка камбалообразных примером завершённого эволюционного процесса, остаётся дискуссионным. С одной стороны, эти рыбы демонстрируют высокий уровень специализации, что подтверждается стабильностью их морфологии на протяжении миллионов лет, а как мы знаем: стабильность - признак мастерства. С другой стороны, изучение их генетического кода показывает, что регуляторные механизмы развития остаются гибкими и подверженными дальнейшей эволюции.

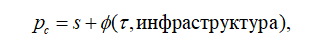

Например, изменения в температурных режимах и уровне кислорода в воде могут оказывать влияние на скорость роста и развитие асимметрии. Некоторые учёные предполагают, что при изменении экологических условий асимметрия может изменяться в обратном направлении или приобретать новые формы. Так что, однажды, наши пра-пра-пра... и еще сто раз правнуки смогут лицезреть, например, одноглазых камбал, или камбал с нормальным ртом, или еще что-нибудь более экзотическое.

Поговорим про внешний вид наших рыбок. Поскольку мы говорим о целом отряде рыб, то внешний вид и строение могут быть только обобщенными, ведь у каждого вида есть свои особенности, которые присущи только ему. Однако их всех что-то связывает, и именно об этом и пойдет речь дальше.

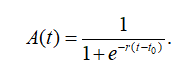

Тело взрослых особей билатерально-асимметричное (то есть, левая и правая половины тела развиваются не равномерно, прямо как полушарии мозга тиктокеров), уплощённое. Длина варьируется от нескольких сантиметров до 4,7 м, масса — от нескольких граммов до 340 кг. Нижняя сторона тела (слепая), как правило, светлая. Верхняя (глазная) — более или менее ярко окрашена, часто с пятнами и полосами. Плавательный пузырь, за редким исключением, отсутствует. Чешуя у камбалообразных мелкая и плотно прилегает к телу.

Спинной и анальный плавники тянутся по всему телу, от глаз почти до хвостового плавника, образуя своеобразную окантовку. Грудные плавники у камбалообразных обычно хорошо развиты и используются для передвижения по дну. Рот более или менее выдвижной, сверху ограничен только предчелюстными костями. Он обычно большой, с острыми зубами, приспособленный для захвата добычи. Глаза расположены не по бокам головы, а смещены на одну её сторону. Это позволяет камбалообразным видеть в двух направлениях одновременно, что очень важно для выживания.

Голодай, мимикрируй, пылесось дно

Камбалообразные большую часть времени проводят на дне. Они ведут оседлый образ жизни, редко перемещаясь на большие расстояния. При этом, наши новые друзья – хищники, которые охотится на все, что способны схватить и проглотить. При ловле добычи в толще воды или спасаясь от хищников поворачиваются на ребро (спиной вверх). Передвигаются по дну они с помощью грудных плавников, и делает это с большей охотой и грацией чем плавает.

Некоторые виды активны днём, другие - в период восхода и заката, третьи - ночью, короче говоря, все как у людей. Правда, в отличии от людей, наши плоские друзья снабжены несколькими крутыми бонусными способностями. Одна из таких супер-сил - метаболизм, который адаптирован к периодам низкой активности, а механизмы энергообеспечения позволяют выдерживать длительные периоды без пищи, а это, на секундочку, больше трех месяцев голодовки.

А еще наши гости способны к активной мимикрии. Это значит, что они меняют цвет и рисунок тела, сливаясь с субстратом. Этот процесс регулируется нейроэндокринной системой и играет важную роль в защите от хищников, а также в охоте. Ведь притворяться камушком или песчаной кучкой можно по разным причинам. Камбалообразные охотятся из засады: они зарываются в песок или ил и ждут, пока добыча приблизится. Затем она резко бросается на жертву и захватывает ее своими острыми зубами.

В основном наши донные ребята и девчата - хищные и плотоядные рыбы, питаются рыбами, креветками, крабами, моллюсками, червями, всяческими рачками и прочей мелочевкой, которой не повезло оказаться рядом с голодным хищником. Иногда крупные камбалообразные рыбы могут перекусить своими меньшими собратьями. Вы скажете, что это каннибализм, но я скажу вам, что это не всегда рыбы одного вида, так что не считается. Вообще, эти донные чуваки не брезгуют ничем, что может проскользнуть мимо рта, так что можно смело называть из пылесосами морского дна.

Некоторые виды, например палтусы, являются активными хищниками и питаются преимущественно рыбой и достаточно крупными донными животными. Для камбалообразных характерны сезонные изменения интенсивности питания. В период нереста активность питания рыб значительно снижается либо прекращается, потому что "ну, когда же есть, когда тут вот этот вот гормональный взрыв".

Они что, с рождения такие?

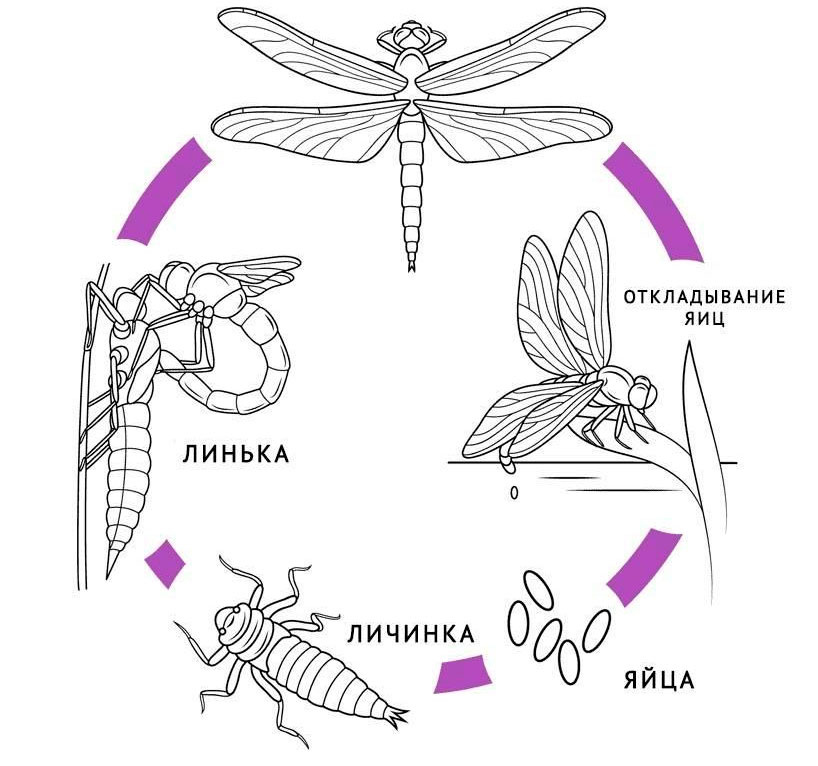

Сам процесс размножение камбалообразных нам не сильно интересен, но я его все равно затрону, но намного интереснее то, что происходит потом, однако давайте обо всем последовательно и начнем с нереста. Нерест происходит обычно в определенные сезоны, часто в более глубоких водах. Самки выпускают икру, а самцы - молоки, после чего все это смешивается, икра оплодотворяется и в ней начинают зреть будущие рыбки-блинчики. Икра у камбалы обычно мелкая и плавучая. Она дрейфует в толще воды, пока не вылупятся личинки.

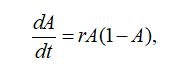

Из икры вылупляются личинки, которые сначала имеют удлиненную форму, но быстро принимают более округлую. У личинок часто есть защитные шипы на голове, жабрах, брюшных и грудных плавниках. Личинки ведут планктонный образ жизни, т.е дрейфуют на водных потоках недалеко от поверхности воды и едят всяческую сверхмелкую взвесь в воде. По мере развития личинки опускаются в более глубокие слои воды, претерпевая метаморфоз.

На ранних стадиях развития личинки камбалообразных обладают билатеральной симметрией (т.е. выглядят как нормальные рыбоньки, которых вообще не заподозришь в скрытых мутациях). Они плавают вертикально, глаза расположены по бокам тела, имеющего форму блинчика. Через месяц после рождения один глаз начинает перемещаться вверх. Он двигается по черепу, пока не добирается до второго глаза, и в итоге оба глаза расположены на одном боку, левом или правом, в зависимости от конкретного биологического вида.

Череп также меняет форму, способствуя этому перемещению, кроме того, меняются окрас и плавники. В результате рыба опирается на тот бок, который остался без глаза, чтобы оба глаза были сверху. В дальнейшем, по мере перехода к донному образу жизни, тело уплощается в боковом направлении. Некоторые современные виды камбалообразных демонстрируют вариативность в скорости и степени перемещения глаз в зависимости от внешних условий.

Теперь мы с вами знаем, что камбалообразные рыбы являются уникальным примером изобретательности эволюции. Наши новые друзья не только мастерски умеют приспосабливаться к достаточно сложным и необычным условиям жизни, которую сами себе испортили своей кривизной, но и умеют обратить свои недостатки в достоинства. К тому же, они являются промысловыми рыбами, чье мясо считается диетическим и страшно полезным (особенно в вяленом виде под кружечку пива, поверьте, я знаю).

Как всегда, надеюсь, что вам было интересно читать эту статью/пост/рукопись/сочинение и вы узнали для себя что-то новое еще об одном обитателе нашей планеты.

Всем спасибо, все свободны!