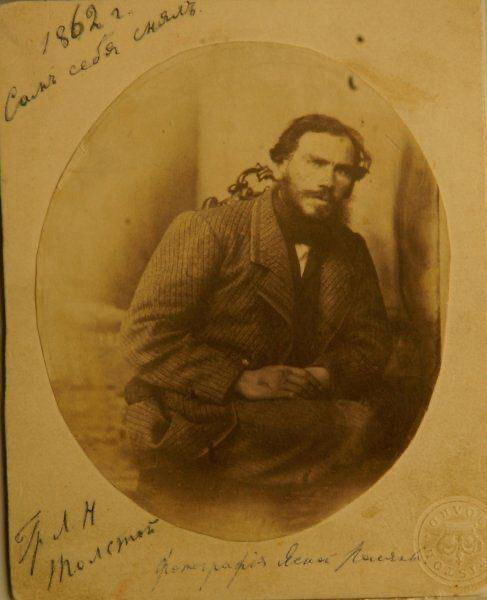

Селфи 34-летнего Льва Толстого, сделанное еще в середине 19 века (1862 год) и снабженное его личной подписью: «Сам себя снялъ».

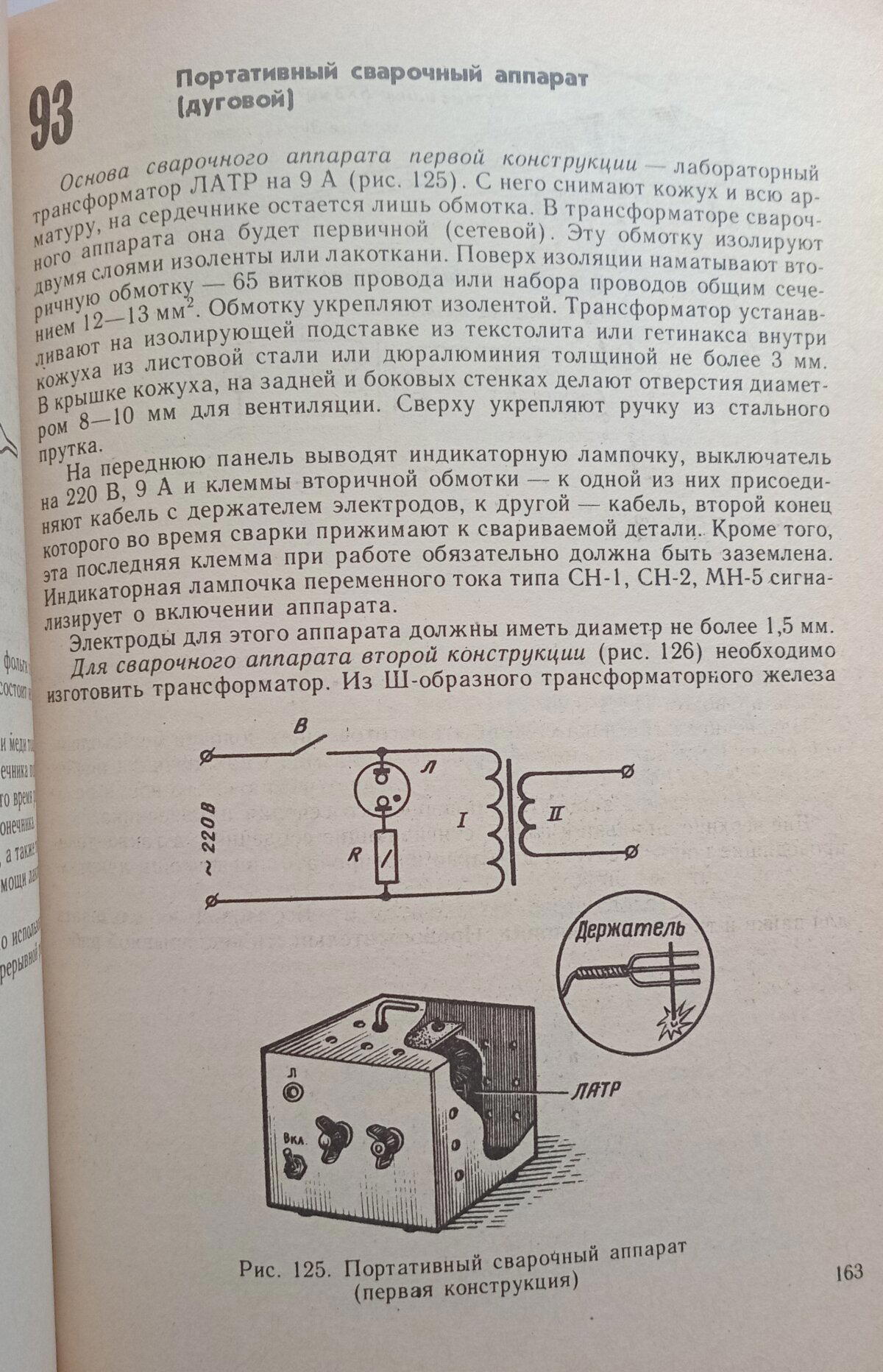

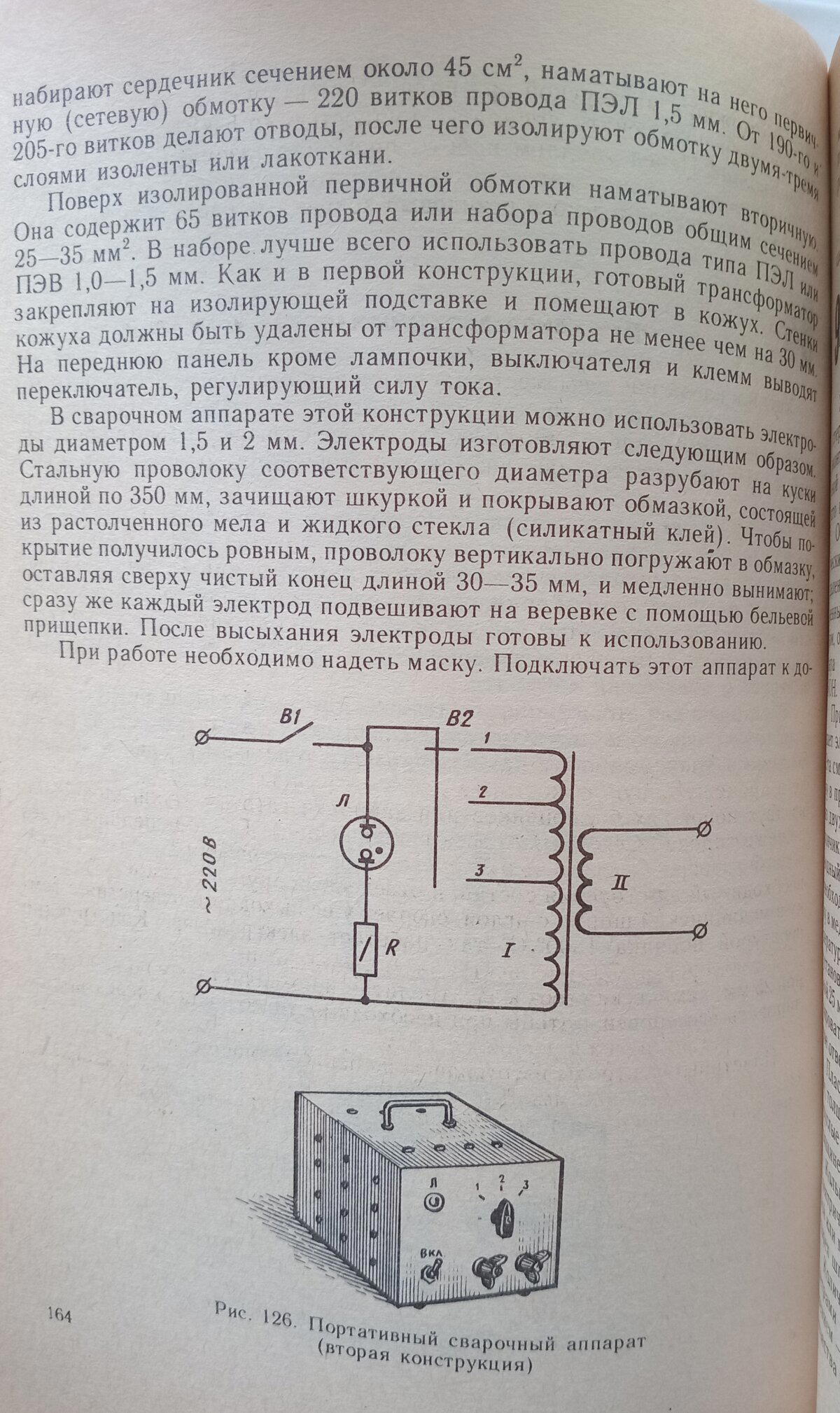

По этой книжке я в старших классах школы собрал свой первый сварочный аппарат, забрав у деда трансформатор ЛАТР, через который тот питал самодельную елочную гирлянду на нестандартное напряжение...

ЛАТР ( лабораторный автотрансформатор регулируемый) представлял из себя трансформатор на тороидальном сердечнике, который был очень удобен тем, что уже имел мощнейшую первичную обмотку, намотанную не то полторашкой, не то двушкой. Сверху достаточно было намотать высокотоковую обмотку вольт хотя бы на 20-25, и уже можно было варить электродом-двоечкой...

Помню, какой восторг вызвал первый шов, на которой я смотрел через сделанную из оргалита маску, в которую вклеил стекло... ))

Правда, самодельных электродов, как в этой статье рекомендовалось с учётом тотального дефицита конца восьмидесятых-начала девяностых, я, конечно, не делал...

Ну раз первый пост с новым словом для ивента кому-то понравился...

Что же ещё вспомнить про ключи???

Сталкивались с фотографией этого эмпозантного мужчины?

С творчеством, я уверен что сталкивались, но вот чтобы узнавать его по фото...

Сильно сомневаюсь!

А вот четвероюродного дядьку, этого одарённого мужчины, узнал бы каждый школяр, который скучал в школе на уроках литературы и рассматривал портреты на стенах.

Знакомьтесь!!!

Алексей Николаевич Толстой (имя при рождении — Алексей Алексеевич Бостром; 29 декабря 1882 (10 января 1883), Николаевск, Самарская губерния, Российская империя — 23 февраля 1945, Москва, СССР), он же не безызвестный Красный Граф — русский и советский писатель и общественный деятель из рода Толстых. Автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений. Академик АН СССР (1939) и АПН РСФСР(1944). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1941, 1943; 1945 — посмертно).

Автор крайне разноплановый и максимально интересный, как творчески, так и как личность.

Автор самостоятельно прошёл путь от непримиримого антибольшевика, до обласканного властью Сталина академика наук СССР.

Ну и сразу же перейдём от знакомства с автором, к ивенту...

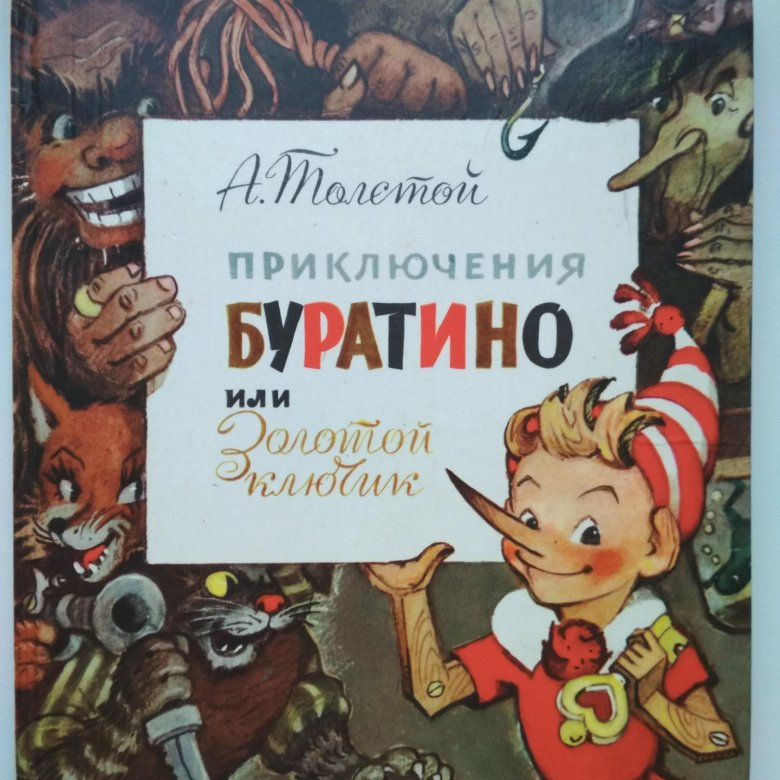

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» — повесть-сказка советского писателя Алексея Толстого, представляющая собой литературную обработку сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».

Создание повести началось с того, что в 1923 году Алексей Толстой, будучи в эмиграции, редактировал русский перевод сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» (1883), осуществлённый Ниной Петровской. Через год эта книга вышла в Берлине, в издательстве «Накануне»(когда Толстой уже вернулся в СССР).

Данный перевод под редакцией Толстого на фоне других выделяется наличием в тексте ряда попыток адаптировать итальянские реалии для русских читателей в виде стилистических переделок (в тексте присутствуют русские пословицы, поговорки и т. п.). Примечательно, что позже Толстой перенёс часть этих адаптаций в «Золотой ключик» — в частности, в этом переводе Джеппетто уже был переименован в Карло.

В октябре 1933 года Толстой подписал с издательством «Детгиз» договор на написание своего собственного пересказа «Пиноккио» (в соавторстве с Ниной Петровской), но в декабре 1934 года у него случился инфаркт миокарда, из-за чего Толстой вынужден был отложить работу над повестью и вернулся к ней только весной 1935 года (для этого ему пришлось отложить работу над трилогией «Хождение по мукам»).

Хотя изначально Толстой планировал просто выпустить свой собственный перевод оригинала, в дальнейшем он увлёкся оригинальной идеей и создал собственный сюжет, добавив историю очага, нарисованного на старом холсте, и золотого ключика. В итоге он довольно далеко ушёл от исходного сюжета по причине того, что тот устарел для периода социалистического реализма, а также потому, что сказка Коллоди полна морализаторства и поучительных сентенций. Толстому же хотелось вдохнуть в персонажей больше духа авантюризма и веселья.

Я работаю над «Пиноккио». Вначале хотел только русским языком написать содержание Коллоди. Но потом отказался от этого, выходит скучновато и пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему.

В августе 1935 года сказка была закончена и сдана в производство в издательство «Детгиз», а параллельно начала печататься по частям в газете «Пионерская правда» (7 ноября — 30 декабря 1935 года и 2—18 января 1936 года) и вскоре вышла отдельным изданием.

До 1986 года сказка издавалась в СССР 182 раза и была переведена на 47 языков. Общий тираж составил 14,587 миллиона экземпляров

Сказка Толстого с 1936 года пережила множество переизданий, переводов. Появились экранизация в виде фильма с куклами и с живыми актёрами; мультфильма, пьес (есть даже пьеса в стихах), оперы и балета. Известность получила постановка «Буратино» в театре Сергея Образцова. В советское время вышла настольная игра «Золотой ключик», а с началом цифровой эры — компьютерная игра «Приключения Буратино». Появился напиток «Буратино», конфеты «Золотой ключик» и даже тяжёлая огнемётная система «Буратино». Герои книги и их фразы устойчиво вошли в русский язык, фольклор и стали темой для анекдотов.

Практически сразу после выхода книги в актёрско-театральной среде возникло мнение, что книга в целом является аллюзией на театральную жизнь Москвы 1920-х и 1930-х годов. В частности, Фаина Раневская в своей книге «Письма к подруге» написала следующее:

Я сама бы не догадалась, но мне объяснили в театре. Главный герой, Буратино,— это Горький, Мальвина — жена Блока, Любовь Менделеева, а сам Блок выведен как Пьеро. В сказке есть злодей Карабас-Барабас, директор кукольного театра, так вот это — Мейерхольд.

Кроме этого, исследователи указывают и на другие параллели между персонажами книги и реальными людьми, между сюжетными ходами и реальными событиями:

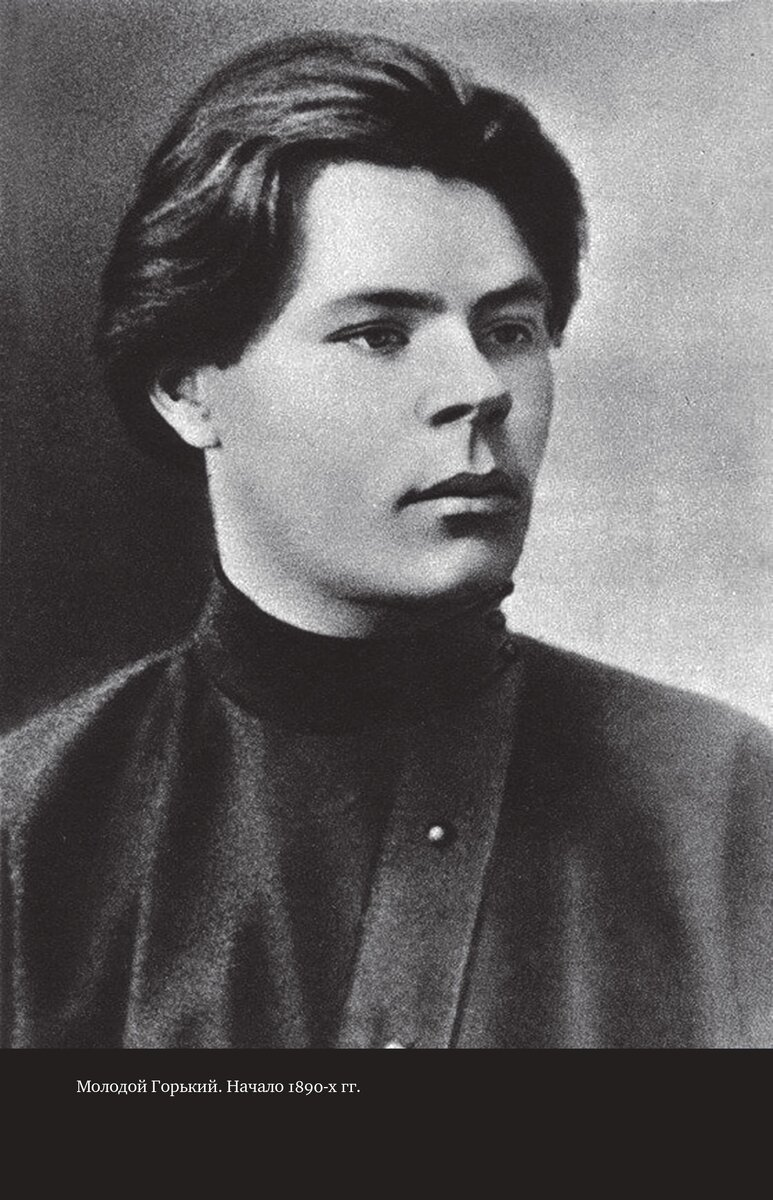

- Буратино — Максим Горький

- Попытка Буратино спастись от Карабаса-Барабаса на сосне — «бегство» Горького на остров Капри.

- То, что Буратино получает деньги от Карабаса-Барабаса, а затем лишается их из-за преступных действий лисы Алисы и кота Базилио — история взаимоотношений Горького и Александра Парвуса. С 1902 года последний был литературным агентом Горького в Европе и должен был собирать причитающиеся Горькому гонорары за публикацию текстов и постановку пьес, чтобы потом перевести их Горькому. Однако в 1908 году тот обвинил Парвуса в том, что последний присвоил себе и растратил все деньги, которые причитались Горькому за постановку пьесы «На дне» (1903) в Германии, а сам Горький не получил за это вообще ничего.

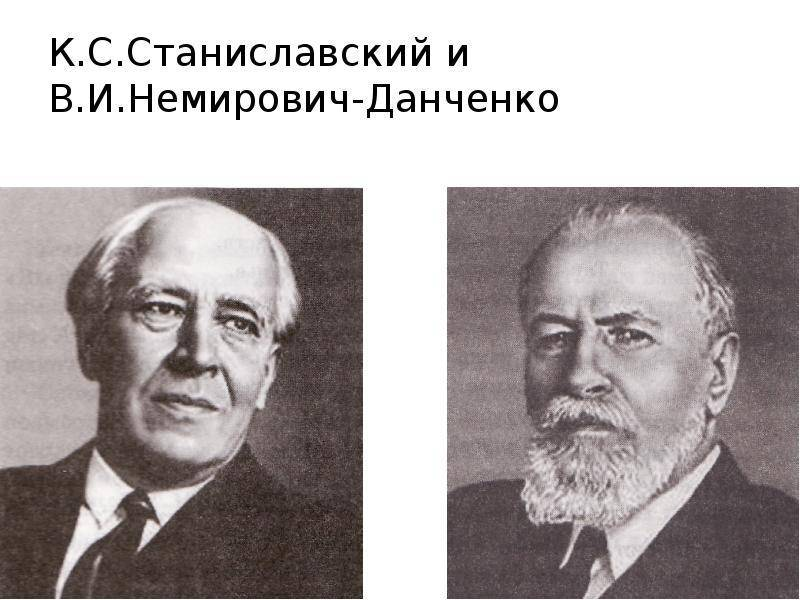

- Папа Карло и Джузеппе — Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко соответственно

- Изображение горизонтальной молнии на занавесе театра, который находят Буратино и его друзья за потайной дверцей, — изображение чайки на занавесе МХАТа

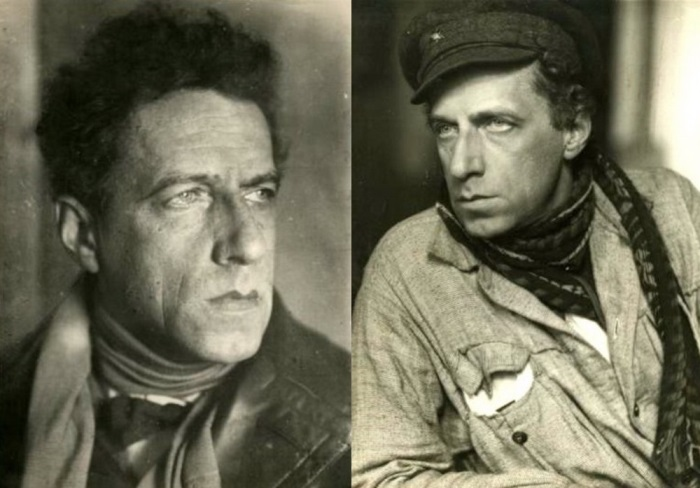

- Карабас-Барабас — Всеволод Мейерхольд

- Длинная борода Карабаса-Барабаса — длинный шарф с концами до самой земли, который любил носить Мейерхольд.

- Плётка Карабаса-Барабаса — пистолет-маузер, который Мейерхольд носил всегда с собой, а на репетициях выкладывал на стол.

- Кукольный театр Карабаса-Барабаса — Государственный театр имени Вс. Мейерхольда, которым руководил Всеволод Эмильевич.

- Звание «доктор кукольных наук» у Карабаса-Барабаса — псевдоним «доктор Дапертутто», которым пользовался Мейерхольд.

- Бегство кукол из театра Карабаса-Барабаса — конфликты Мейерхольда с актёрами из-за высоких нагрузок и тяжёлой рабочей атмосферы.

- Дуремар — помощник Мейерхольда, Владимир Соловьёв, известный под псевдонимом «Вольдемар (Вольмар) Люсциниус».

- Пьеро — Александр Блок.

- Мальвина — Ольга Книппер-Чехова (жена Антона Чехова), Мария Андреева (гражданская жена Максима Горького) или Любовь Менделеева (жена Александра Блока). Также вероятна аллюзия на ушедшую из театра Мейерхольда Марию Бабанову.

- То, что Мальвина учит Буратино арифметике и чистописанию — намёк на высшее образование у Марии Андреевой и отсутствие документов даже о школьном образовании у Максима Горького.

- Ответ Буратино на предложенную Мальвиной арифметическую задачу о яблоках («Два… я же не отдам некту яблоко, хоть он дерись») является отсылкой к комедии Дениса Фонвизина «Недоросль», в которой госпожа Простакова предлагает такое «решение» аналогичной задаче, заданной Цыфиркиным Митрофанушке (в той задаче речь шла о 300 рублях):

Нашёл деньги, ни с кем не делись. Всё себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке.

- Палиндром «А роза упала на лапу Азора», который Мальвина диктует Буратино во время урока чистописания, принадлежит перу Афанасия Фета.

- Объяснение, придуманное собаками-сыщиками, чтобы оправдаться в исчезновении губернатора Лиса, — что он «был взят на небо живым» — является отсылкой к библейским рассказам о праотце Енохе (Быт. 5:24) и пророке Илии (4Цар. 2:11).

- Золотой ключик является аллюзией на фамильный герб графов Толстых — рода, к которому принадлежал автор («В щите, имеющем голубое поле, изображены золотая сабля и серебряная стрела, продетые остроконечиями крестообразно сквозь кольцо золотого ключа, и над ключом с правой стороны видно серебряное крыло распростёртое».)

- Есть также версия, что образ золотого ключика — это заимствование из произведения английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» (1865). В этой книге тоже присутствует золотой ключик — он открывает дверь в волшебный сад, причём дверь до поры до времени находится за занавеской (как у Толстого — за холстом с нарисованным очагом). Также есть ещё несколько аллюзий на «Алису»: например, в сцене драки с полицейскими бульдогами «ёж, ежиха, ежова тёща, две ежовые незамужние тётки и маленькие еженята сворачивались клубком и со скоростью крокетного шара ударяли иголками бульдогов в морду», а в первоисточнике есть 8 глава «Королевский крокет», где в крокет играют именно свернувшимися в клубок ежами.

Вот такая получилась хулиганистая и крайне не однозначная сказка, у серьёзного графа, академика, писателя фантаста, историка, и даже временами трагика.

На этом разрешите откланяться!!!

С вами был dewqas