Чихающий лаборант или мезозойский динозавр? Интервью с палеонтологом Павлом Скучасом. Часть 1

SciTeam записали интервью с кандидатом биологических наук, доцентом СПБГУ, палеонтологом Павлом Скучасом. (П.С. — Павел Скучас, С.Г. — Сергей Гачин). Павел Петрович уже был на Пикабу на прямой линии, организованной всё тем же SciTeam.

Стенограмма представлена для наших коллег из PaleoNews

Часть первая

Часть вторая

С.Г.: Сейчас мы с Павлом Петровичем обсудим, что такое палеонтология и зачем она вообще нужна. Первый вопрос: что такое палеонтология и когда она появилась, как она развивалась?

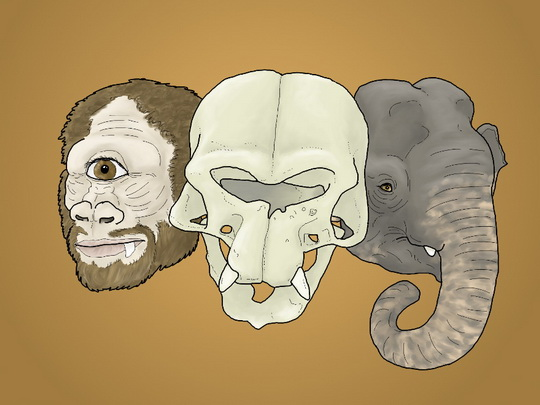

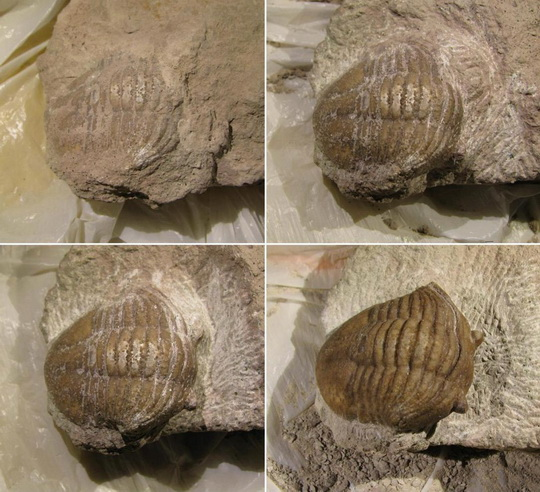

П.С.: Определений, что такое палеонтология, может быть много, но интуитивно мы понимаем, о чем эта наука. Это наука о любых вымерших, ископаемых организмах, не важно, животное это или растение. То есть, ключевыми словами является то, что эти организмы когда-то жили, но сейчас уже не существуют. У каждой науки есть предмет — что она изучает. Предметом палеонтологии являются окаменелости, они же ископаемые, они же фоссилии (есть термин). И очень интересно посмотреть, как менялись парадигмы, как менялось отношение и понимание, что такое ископаемый остаток. Ведь мы можем себе представить, что первобытные люди находили какие-то окаменелости. Что они думали, мы не знаем. Самая первая парадигма, пещерная, до нас не дошла. Письменности нет, и что они там думали в своей мохнатой голове, какой-нибудь неандерталец, который увидел трилобита, что могло ему прийти в голову? Черт его знает. Далее, возникли другие парадигмы: мифологическая, потому что находили странные какие-то вещи и думали, что это кости или другие остатки каких-то мифических существ. Например, все знают киклопов, они же циклопы. Откуда они появились? Откуда эта легенда? Все дело в том, что острова Средиземного моря когда-то населяли слоны. Слоны, как и многие другие крупные позвоночные, оказываясь на островах с ограниченными ресурсами, начинают мельчать. Так называемый островной эффект. То же самое было с некоторыми мезозойскими завроподами: гигантские представители оказывались на островах и мельчали. Так вот, эти слоны жили, вымерли, а их черепа остались лежать, и люди древние, античные, находили их, смотрели, а в том месте, где хобот, на черепе слона большая дырка. И туда помещали глаз в воображении. Так родились киклопы, они же циклопы. То есть иногда мифологические вот такие создания появлялись в воображении человека, основываясь на палеонтологических находках.

В Европе находили черепа шерстистых носорогов и думали, что это черепа драконов, потому что нет таких черепов, нет животных с таким строением. Параллельно существовала другая парадигма отношения к ископаемым. Что это попавшие в камень современные нам существа. Греки, например, находили ископаемые листья и видели в них листья лавра, которые попадают в камень, каменеют. Либо какие-нибудь ракушки, как устрицы, похожие на современных. Идея о том, что может быть вообще вымирание и что многие организмы не дожили до современности, очень медленно продвигалась. Созревала она только в каком-нибудь 18 веке и дозрела только в 19.

И первым, одним из первых признанных ископаемых вымерших созданий был мастодонт американский. Находили зубы, даже Джефферсон, президент, который подписывал декларацию о независимости. Он был, на самом деле, натуралистом, и у него есть замечательное произведение «Записки о штате Вирджиния». И там он упомянул америкум инкогнитум . Такую странную штуку, которая сейчас не встречается. От кого это? Сейчас мы знаем, что это зуб мастодонта, но тогда ещё не знали. И это взбудораживало: что-то необычное, в мифы уже не хочется верить и создавать, а как-то объяснять надо. И идея того, что кто-то жил и вымирал, не дожив до нашего времени, она созревала медленно, и это парадигма, в которой мы существуем и сейчас.

И надо сказать, что к этому пришли многие, можно сказать, палеонтологи, но основными направлениями в палеонтологии, наверно, можно считать два. Первое — это палеобиологическое. То есть, надо относиться к этим вымершим организмам, как к современным, они же когда-то были живыми. Давайте выяснять: как они жили, как они летали, или бегали, или ползали. И отцом-основателем этой линии можно считать Жоржа Кювье — очень знаменитого французского анатома и, можно сказать, отца палеонтологии. Параллельно, в Англии очень развивалась школа геологов, у которых основной задачей было выяснить, какие породы когда сформировались, какие слои более древние, какие слои более молодые, и они обратили внимание, что в разных слоях разная фауна ископаемых. И по этой фауне, по композиции этой фауны можно определять возраст: кто древнее, кто моложе. Это, так называемая, стратиграфическая линия, географическая линия в палеонтологии. Она до сих пор существует, есть такая дисциплина — биостратиграфия, когда геологи по ископаемым остаткам, по композиции фауны или флоры определяют возраст ископаемого. Это такая достаточно прикладная дисциплина. Но мне, как биологу, как палеобиологу, конечно, ближе линия Кювье. Поэтому я считаю таким вот прародителем именно палеобиологии — именно Жоржа Кювье.

С.Г.: Какой инструментарий используют палеонтологи в поле, в лабораториях, какие принципы?

П.С.: Принцип в полевых условиях такой: надо оценить то место, где будете работать. Каждое местонахождение в чем-то уникально. И оно диктует свои какие-то особенности. Если породы, в которых вам нужно искать — это речные отложения, например, песок, песчаник, которые сформировались в условиях потоков, там не будет, скорее всего, целых скелетов, нужно применять методики промывки. Когда вы берёте сито, по чуть-чуть сыпете этот костеносный песок, песок вымывается, а кости, крупные частички остаются, вы их выбираете. То есть промывка, на самом деле, это очень хороший подход, метод. Иногда, для того, чтобы сделать промывку общепромышленной, используется такой подход, который впервые придумал немецкий исследователь Хенкель. Мы знаем, что это распространённая фамилия достаточно. Вот есть действительно такой термин: процесс Хенкеля. Представьте себе бочку, в которой вырезана дырка где-то посередине, окошко, затянутое сеткой, мелкой-мелкой. Туда засыпается порода, дальше включается насос, который льёт воду через шланг в эту бочку. И вот, постепенно там муть крутится в этой воде и через окошко начинает вымываться. Там есть сетка, поэтому кости не уходят. Используя эту бочку (потом, естественно, порода высыпается, просушивается, просматривается), можно промывать значительные варианты, значительные количества породы. Но опять же очень важно не просто начать что-то промывать, надо оценить плотность, может быть, если у вас глина, надо сначала породу просушить, а потом только промывать и тогда она будет расходиться лучше, а, может быть, вам нужно сначала просеять, чтобы песок ушел, и потом уже глинистые частички промывать. У нас были экспедиции в Узбекистан, когда там за один сезон просеивали (сначала просеивали, потом то, что оставалось, просушивали и промывали, таким образом убирая глиняные компоненты) в общей сложности до 40 тонн. Это масштабы уже промышленные, то есть просев и промывка.

С.Г.: Сколько все это по времени идёт?

П.С.: Около месяца. Большой коллектив, с большим количеством людей, но все равно, 40 тонн. Если извлекаются целые скелеты, если это породы, как те же глиняные ловушки, где можно находить целые скелеты динозавров, конечно, в первую очередь используются раскопочные какие-то инструменты. То есть это могут быть шпатели, шило, кисточки, которые иногда показывают в различных фильмах — это классические раскопки. Обязательно понадобится лопата, для того чтобы очистить слой с костями, всегда этот инструмент становится необходимым. Что-то валится сверху, что-то может зарастать, потом, может быть, вам захочется ваше обнажение, местонахождение расширить влево или вправо, посмотреть, что там. То есть лопата — это всегда хорошо. Бывают породы очень плотные, там лопата вам не поможет, промывать это невозможно, тогда используется молоток. Например, многие сланцы, плитчатые породы — смотришь на них, ну что с ними делать? Берёшь и колешь их вдоль. И они, как плиточки, раскалываются, и ты каждую плитку раскрываешь и смотришь. Ага, что-то осталось, или ничего не осталось. Потом следующую. Бывают ситуации, когда позвоночные, остатки позвоночных сохраняются внутри геологических образований под названием конкреция. Что-то погибло, а вокруг него нарос минерал. Ну вот, как раз пример конкреции (показывает на столе).

Аммонит и вокруг него наросло уже геологическое такое образование. Некоторых очень древних наземных позвоночных (из карбона) находят как раз в таких конкрециях. Но для того, чтобы найти там один череп, надо тысячу конкреций расколоть. Опять же, все зависит от местонахождения: сначала палеонтологи узнают, с чем они будут работать. Если это будут породы глинистые и песчаные — это свой инструментарий. Там не надо брать с собой десять тысяч молотков. Там надо сито, или что-нибудь еще другое для раскопок мягких пород. Поэтому надо ориентироваться на конкретные местонахождения, инструментарий может быть разный. Я знаю, что для раскопок очень плотных пород иногда брали с собой генераторы и, по сути дела, пилили их болгаркой. Чтобы что-то выпиливать с собой брали целые электростанции, опять же уникальные местонахождения — уникальный подход. Я вот универсального совета по оборудованию, наверное, дать не могу.

С.Г.: Тяжелая техника используется?

П.С.: Да, там, где это возможно. Представим себе, что слой, в котором есть остатки, достаточно низко находится, а сверху него несколько кубометров пустой породы. Перекидывать это лопатами очень тяжело. Конечно, в этом случае здорово подогнать экскаватор и срыть эту пустую породу. Обычно надо очень следить, чтобы ковш остановился в полуметре, иногда чуть меньше от костеносного слоя. Если это профессиональный экскаваторщик, можно показать: «Только досюда». А дальше уже убираются остатки пустой породы — и вот вы на костеносном слое, можно продолжать. Да, такое бывает. Поэтому все зависит от вашей фантазии и количества денег.

С.Г.: Как отличить окаменелость от простого камня или подделки?

П.С.: Иногда это сложно. Если мы говорим о позвоночных (мне проще, наверное, объяснить на примере позвоночных), мы все знаем, что их скелет состоит из костей, а также у многих позвоночных есть зубы — это твердые части скелета. У костей есть принципиальный вариант внутреннего строения — это более плотная наружная часть и губчатая часть внутри кости. Если мы сделаем щелчок на микроскопе и посмотрим под увеличением, то там будут четкие определенные структуры, называемые остеонами. Любой знающий строение кости ученый может понять по срезу, кость перед ним или нет.

А дальше, иногда уже по особенностям строения, даже по кусочку, он может понять: «Ага, это — рыба. Или это возможно кусок динозавра — потому что зачастую кости продвинутых костистых рыб имеют очень слоистую структуру и очень сильно отличаются от костей наземных позвоночных. Кроме этого, я думаю, что многие из тех, кто слушает нас или смотрит, ходили к зубному врачу и слышали такие жуткие слова как «дентин» и «эмаль». Эмаль — это очень твердая структура — минерализованный слой, который покрывает зуб. Дентин — тоже плотно минерализованная структура, но дентин для эмали строит клетки, и в дентине есть канальцы, и для дентина характерна тоже своя особая структура. Поэтому когда палеонтолог находит что-то, похожее на зуб, он смотрит, есть ли там дентин, а где видна эмаль, а есть, может быть, какие-нибудь зазубрины, бугорки, характерные для тех или иных зубов или животных. Вот я могу привести примеры (показывает на столе): это вот зуб хищного динозавра — тиранозавроида из Узбекистана. Верхняя часть у него сколота, и, если посмотреть под микроскопом, там четко видно плотный слой эмали, дальше чуть менее плотный слой дентина, скол этот был, кстати, прижизненный — он кого-то жрал. Переворачиваем и видим полость — это полость пульпы. Я думаю, что у тех, кто ходил к дантисту, к зубному, и у кого было неудачное сверление — бур попадал в полость пульпы, где куча нервов, те ощущали всю эту «прелесть». Это типичная морфология, типичное строение зуба. Зачастую путают зубы с когтями (показывает): коготь динозавра, если мы посмотрим на его структуру, мы увидим, что там есть губчатая часть — никакого дентина, эмали нет, это типичная кость. Иногда бывают ситуации — игры природы или человека — когда зубоподобные вещи можно найти, но это совершенно не зубы. Как это определить? Вот на этом сколе, если поместить его под микроскоп, видна зернистость — это спрессованные части песчинок, или какой-то породы горной, все это просто горная порода. Что вот так «окатало» вот эту часть, сделало ее блестящей? Ну, это могло быть течение, либо это постарался человек — на этот вопрос я ответить не могу, но это точно не зуб, хотя, конечно, если смотришь на эту штуку — она такая блестящая, эмаль тоже блестящая — но по гистологии, по строению сразу можно отличить настоящий зуб от каких-то зубоподобных образований геологических.

С.Г.: И, соответственно, про лабораторный инструментарий: что используют палеонтологи в лабораториях?

П.С.: Тут опять же надо разделить на две фазы. Обычно, те остатки которые привозятся, они еще недоступны для изучения: их надо очистить, то есть, отпрепарировать. Обычно этим занимаются специальные люди в крупных музеях — в палеонтологическом институте в Москве, например, есть штатные препараторы. Это их профессия — очищать окаменелости от породы, открывать их и делать доступными для исследования. Совершенно замечательные препараторы есть во многих музеях, вот у меня есть знакомый в Берлинском музее национальной истории: человек совершенно молодой, активный, ему интересна палеонтология, ему доставляет просто наслаждение очищать кость, и не только кость, конечно, но он это делает совершенно профессионально, я так сделать не смогу. К сожалению, иногда бывает нехватка профессиональных препараторов — это обычная ситуация для нашей страны — и некоторые окаменелости мы должны очищать, препарировать сами.

Приходится склеивать кости, если они развалились, убирать лишнюю породу иногда. Кости динозавра, которые мы привезли из Якутии, были покрыты слоем известняка. Известняк пришлось смачивать в уксусе, чтобы он размягчился, и потом эти кости клеить. Иногда на это уходит несколько недель неспешной и ежедневной многочасовой работы — для того чтобы реконструировать, отпрепарировать, очистить и склеить одну кость. Бывают ситуации, когда кости настолько хрупкие, что их из породы не вынуть.

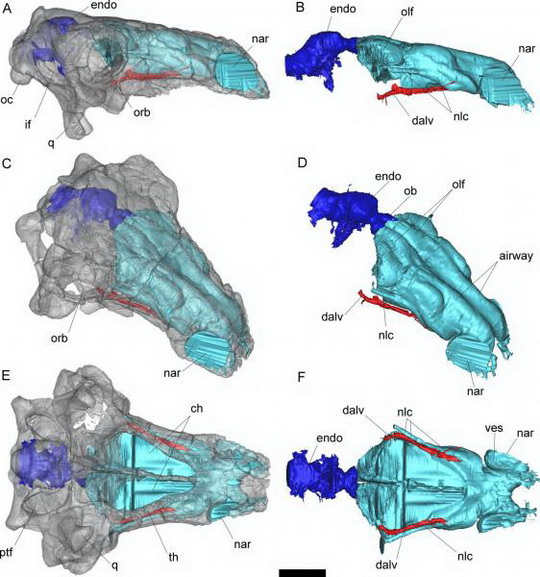

Сейчас фоновая методика, которую мы используем; оборудование, которое используется палеонтологами по всему миру — это компьютерный томограф. Можно при помощи компьютерного томографа изучить строение костей целого черепа, даже не вынимая его из породы — но при условии, если окружающая порода и кости разной плотности. Если они одинаковой плотности, томограф не сможет понять где кость, а где порода, и у вас будет красивое серое пятно вместо красивой 3D-реконструкции. Также томограф используется, когда нужно реконструировать внутренние полости, например, мозговую полость. А дальше, на основе этой реконструкции делаются выводы о строении мозга, или даже о поведении вымершего животного.

То есть, компьютерная томография — это стандартный метод. Естественно, компьютерные томографы имеются только в специальных хранилищах, в специальных лабораториях, помещениях. В кафедральных условиях их нельзя держать — все-таки из-за сильного рентгеновского излучения, для работы с ними нужны специальные помещения. Ну а так, стандартное оборудование, что на кафедре может стоять: стол палеонтолога, бинокуляр, в который можно посмотреть образец. При помощи бинокулярного микроскопа можно отличить зуб от куска породы. Потом, многие палеонтологические остатки мелких позвоночных — они очень маленькие. Все привыкли, что если мы говорим о палеонтологии, то говорим о динозаврах.

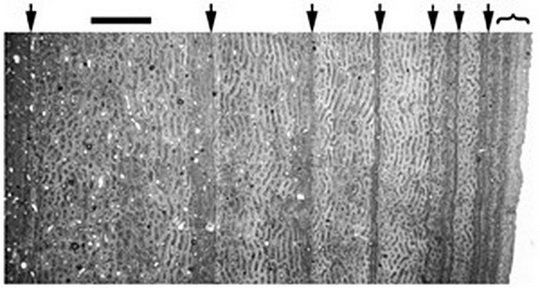

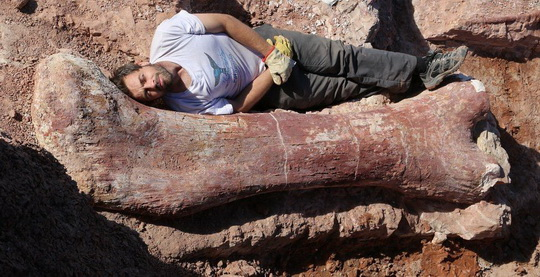

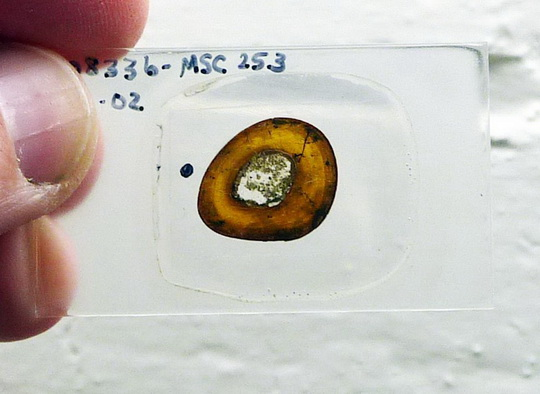

Хорошо, у зауропод кости огромные — таз в рост человека, но если мы берем зуб млекопитающего мезозойской эры — он может быть в длину один миллиметр! Либо зуб вымершей какой-нибудь гигантской китовой акулы — у современной китовой акулы-то зуб размером с миллиметр, ну и у ископаемых тоже был примерно столько же. Бинокуляр — это стандартный такой прибор, при помощи которого палеонтолог работает, но, кстати, лупу в полевых условиях тоже важно иметь. Если вы ищете мелочь, нашли там при промывке в сите этот самый зуб млекопитающего, чтобы понять, что это зуб иногда надо полчаса его в лупу разглядывать, чтобы потом поместить уже в какую-нибудь баночку, хранилище, чтобы довезти до лабораторных условий. Бывают ситуации при направлении исследований, когда нужно узнать опять же то самое гистологическое строение. Тогда делаются тонкие срезы — шлифы.

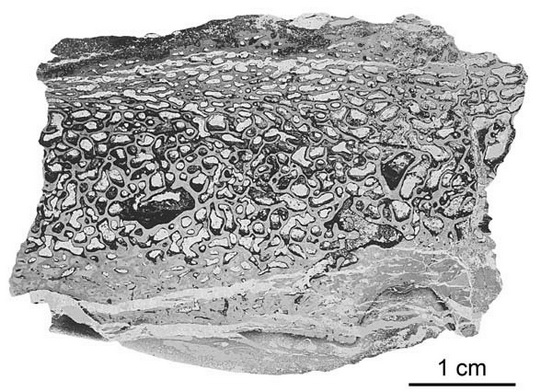

Кусочек кости — в эпоксидку, или в какой-то похожий полимер, наклеивается на стекло, срезается. И вот на стекле остается тонкий такой срез (в эпоксидке), то есть образец стабилизируют. Дальше он переворачивается и на специальных абразивных материалах шлифуется — делается тонким-тонким, чтобы можно было просветить в проходящем свете. Когда достигается минимальная толщина, образец покрывается предметным стеклом, сажается на клей и всё — у вас готовый препарат среза. Эти тонкие срезы потом изучаются при простом свете, на каких-то хороших световых микроскопах, либо на поляризационном. При поляризованном свете получается очень красивое изображение, потому что там подчеркивается плотность того, что мы видим: светлое, темное, яркое зависит от ориентации кристаллов в кости, иногда очень красивые картинки получаются. Таким образом, в изучении гистологии древних животных (это палеогистология) пользуются микроскопами и различными срезами. Ну и, на самом деле, только фантазия может ограничить выбор: иногда используются ротроны, как следующий такой этап после компьютерных томографов — там разрешение фантастическое, берутся какие-то пробы, изучаются различные изотопы, изотопы углерода, кислорода, иногда оные являются свидетельством теплокровности, то есть их соотношение зависит от температуры в которой жило животное, либо зависит от рациона — у травоядных и хищников разные соотношения изотопов, и вот таких примеров может быть много.

Иногда для палеонтологических исследований строят огромные лаборатории — есть исследователь Мари Швайцер, которая работает в Северной Америке, она сделала простую вещь — она взяла и растворила кости тираннозавра в кислоте, при этом весь минеральный компонент ушел, белковые частицы коллагены остались. И потом она при помощи современных молекулярных подходов начала изучать эти древние белки, ну как изучают современные, разницы нет. Для того чтобы такие исследования проводить нужны огромные лаборатории, в которых растворяется минеральный компонент, да так, чтобы никакого загрязнения там не было. Представим себе: вот растворяют кость динозавра подошел лаборант, чихнул, у него сопля вылетела — вот вам и белки чужеродные. Вместо динозавров сопли лаборанта получим — поэтому должны быть идеально стерильные условия, а дальше используется целый ряд сложных приборов, сложное оборудование, которое позволяет уже работать с молекулами. Если у вас есть фантазия и финансирование, то вы можете сделать очень многие вещи, потому как опять же и в случае работы на местонахождении универсального набора инструментов нет. Но бинокуляр лучше иметь.

С.Г.: А как отличают химеры от настоящих скелетов, полноценных? (И один вид от другого?)

П.С.: Тут надо смотреть на несоответствия: самое главное — морфология. Если мы вместо рук человеческому скелету приделаем крылья альбатроса, мы сразу поймем — что-то не то, что-то выбивается. У нас была ситуация, когда мы работали в Китае — нас пригласил музей, вернее музей при университете в городе под названием Гуанчжоу.

Замечательная поездка, мы работали с эоценовыми позвоночными, то есть это кайнозой. Мы приехали на карьер в глухую деревню достаточно китайскую, ну как глухая, там все заселено, но по меркам Китая достаточно дикая деревня. И местные жители зарабатывали тем, что искали в местном карьере большие конкреции, вот это вот маленькая конкреция (показывает конкрецию с аммонитом внутри), а они там иногда по 2-3 метра и практически в каждой такой конкреции либо панцирь черепахи, либо скелет крокодила, либо череп млекопитающего — что-то внутри содержалось. И они очищали породу и продавали то что там открылось: черепа крокодилов. У китайцев есть совершенно особое ощущение красоты и эстетики: пустого места не должно быть. Была черепаха с поврежденным панцирем, и специалист по черепахам Игорь Геннадьевич Данилов, уже из нашего города, Санкт-Петербурга, который работает в зоологическом институте, он сразу мне говорит: «Так, это новый таксон черепах явно, это надо выкупить, для науки это важно». Потом мы увидели череп аллигаторида, близкого к современного аллигаторам — там [их] ранее не находили, вообще таких древних находок в Азии не было, именно форм, близких к аллигаторам. Сторговались купили, но потом выяснились некоторые особенности. Чтобы этот череп аллигатора хорошо выглядел, его аккуратненько болгаркой так вот подрезали. В итоге часть швов просто перестала быть видимой, и определить его до вида или описать новый таксон стало невозможным. С черепахой поступили более ласково и более интересно: недостающую часть заменили пластинками других черепах — просто посмотрели, что подходит, и как пазл склеили. Причём, поначалу даже специалист по черепахам немножко завис, а потом, приглядевшись... Всё-таки для остальных костей этого панциря была характерна особая скульптура, а тут совершенно другая — стало понятно, что это что-то чужеродное. Поэтому по деталям морфологии, по деталям скульптуры, по деталям анатомии можно понять, что это химера. Сложнее всего с какими-то транзитными, переходными формами. С пернатыми динозаврами поначалу действительно шли подделки из Китая, когда брали часть теропода, брали часть птицы, делали химеру — вот получился пернатый динозавр. Тут надо очень внимательно смотреть, даже, может быть, применять какие-то геохимические анализы, чтобы полностью строение химическое у образца совпадало, чтобы это один слой [был] точно. Сейчас иногда до такого уровня доходят подделки, что их трудно отличить. Иногда перемалывают кости, потом их склеивают — чтобы было ощущение, что действительно это кость, говорят такое. Но всё равно под хорошим увеличением у вас должны возникнуть сомнения: «Что-то не так, надо бы проверить». А дальше уже вы смотрите на соответствие или несоответствие анатомии. Если что-то уникальное такое, необычное, то лучше проверить какими-то геохимическими методами. Посмотреть, может быть, эта порода разный химизм имеет — явно, что это из разных слоёв, что что-то накидали в одно... Поэтому сложно бывает.

==========================

Комментарии