В гостях у Диего: Майк Тайсон

Если вам нравятся мои озвучки, можете поддержать меня насущно.

Если вам нравятся мои озвучки, можете поддержать меня насущно.

«Деятельность „Международного общественного движения ЛГБТ“ запрещена в Российской Федерации».

На прошлой неделе была опубликована первая часть интервью с Ярославом Кемницем – одним из ключевых создателей культового отечественного проекта «ГЭГ: Отвязное приключение». В этой беседе Ярослав Юрьевич поделился своими воспоминаниями о зарождении студии ZES't Corporation и первых шагах в разработке ГЭГа. Благодаря этому мы погрузились в атмосферу тех времен и узнали, как команда преодолевала технические ограничения и какие трудности встречались на пути создания игр в России середины 90-х годов. Кроме того, он рассказал, кто стоял за необычным юмором «ГЭГа», как сотрудники попадали на работу в студию и многие другие интересные детали разработки. Все это вы можете прочитать, перейдя по ссылке. Ну а сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть этого увлекательного разговора с Ярославом Кемницем. Уверен, вы найдёте для себя еще много интересного! Итак, начинаем!

Расскажите, как происходил выход игры на международный рынок?

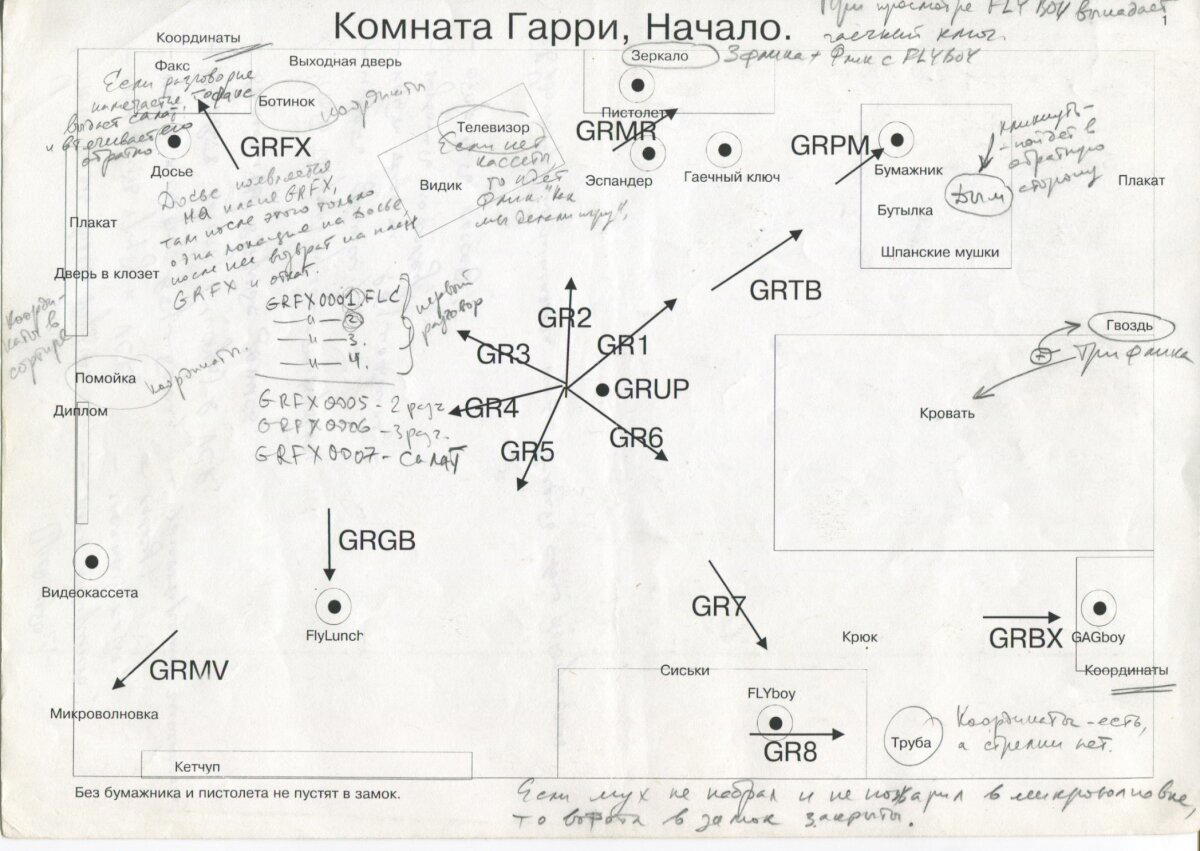

Когда началась разработка ГЭГ, понятия дизайн-документа у нас не было в принципе. Если программная документация еще как-то худо-бедно была, то игровую мы не знали как делать. Даже когда разработка игры шла полтора года и мы уже свозили комнату Гарри на Е3 (кажется, был 94-й год), это не имело особого смысла, так как показать могли мало что. Хотя некоторые люди всё равно заинтересовались, и после этой поездки Ubisoft начали вести переговоры с нами (в те годы они еще были маленькой компанией). Но были различные причины, по которым мы так и не продали игру на американский рынок.

Кроме того, была нерешаемая задача грамотного перевода. Хоть перевод текста и сделали на немецкий, английский, американский, но сами шутки были очень специфичны по отношению к языку. Например, в русской версии было «У тебя крыша поехала?», а в английской версии: «Ты одеваешь трусы поверх штанов». И только через 10 лет, где-то в районе 2009 года, я оказался в Штатах, когда ездил уже от РенТВ на американские телевизионные каналы (в их архивы), и понял, что эта идиома означала. Это было именно в английской версии, в американской было что-то другое, уже не вспомню что. Это уничижительное английское выражение по отношению к американцам. Кто одевает трусы поверх штанов? – обычно это делают американские супергерои. То есть идиот и американский супергерой – это одно и то же.

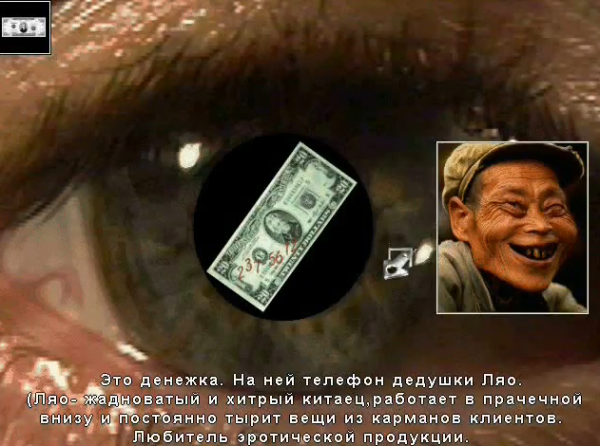

А еще проблемой был дядюшка Ляо, потому что американцы сказали убрать его, не должно быть никаких китайцев! На что Лёня говорит: «Ну как, как убрать?», а мы добавляем: «Игра почти готова, это невозможно!». Но американцы стоят на своём: «Пускай это будет не китайская прачечная, а негритянская» – «Вы вообще-то у себя хотя бы одну негритянскую прачечную видели? Нет? Значит это не будет работать!». Дядюшка Ляо – ключевой персонаж, хоть его вообще ни разу никто не видел, только его фотографию. Кстати, это была одна из причин, по которой с Ubisoft не сложилось.

Еще был момент: в ноутбуке Марго надо было надёргать трусов и лифчиков с тёток. И мы подумали, что пускай хотя бы часть потребителей получит удовольствие от эротики, тем более, что там вообще ничего не видно при таком разрешении. Американцы сказали: «Нет, нет! Может вы сделаете так, чтобы под ними были опять трусы и лифчики?» Мы ответили, что, ребят, ну как-то несерьёзное это дело. Они говорят – ну иначе нельзя. Я ответил: «Ладно, хорошо. Будет так, что вам точно понравится и главное вполне цензурно!» И когда им показали следующую версию, где вместо девушек были скелеты, они удивились: «А что вы сделали?» - я поясняю: «Как что? – Раздели, мясо сняли». Они говорят: «Больные, очень больные люди»! – «Ну вы хотели, чтобы они были совсем голые? Вот они голые, до костей»!

Какие мини-игры в «ГЭГ» являются вашими любимыми и почему?

С моей точки зрения, самая интересная и неожиданная по шизофрении игра – мухи. Потому что, когда люди в первый раз видели её, они говорили: «А вы здоровые?» Но наступал момент, когда человек начинал бить мух, и он так увлекался процессом, что уже не задавал этот вопрос. Его начинало злить, что он не попадает по мухе. Это была моя любимая игрушка, причём она была выпущена отдельно от Гэга на диске. По-моему, Олег Мэддокс собирал разные маленькие игрушки на диск типа сборника, и наши флайсы (flyes – англ. мухи – прим. ред.), которые весили примерно мегабайт десять порвали на несколько недель Color Lines в офисах. Это было настолько по-идиотски, что люди сидели и вилкой били по мухам, сначала придуриваясь, а потом забывая о времени. И как-то раз кто-то мне сбрасывает ссылку на какое-то игровое фанатское сообщество – документ на 50!!! страниц «Поведение мух».

И я помню, Ваня, наш главный программист, говорит: «Ну это нельзя запрограммировать. Она всё время будет дрыгаться!» – «Давай попробуем». И когда мы сделали «Мух», там был баг: вилка могла застрять из-за прерывания, ну или муха. Обычно это происходило из-за нагрузки на систему. К примеру, параллельно мог работать Word или ещё что-то, из-за чего игра становилась нестабильной, при этом анимация продолжала играться! И люди там писали какую-то ересь, что некоторые мухи специально ждут вилки… И нам говорят, надо исправлять. Нет! Наоборот! Зачем исправлять? Это же здорово! Здорово, что появилась какая-то непредсказуемость, которая ещё и людей из себя выводит очень сильно!

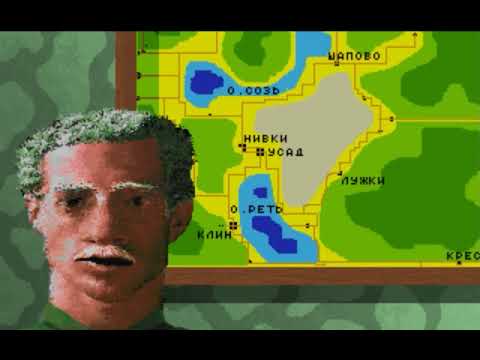

Мини-игра про мух

Вообще, язык, который мы написали, не подходил для аркад, потому что был чисто квестовый. Обработка локации, запуск ролика – это всё хорошо, но вдруг надо делать мини-игры! Тот же «Гэгбой» был сделан отдельной dll’кой и линковался как самостоятельный модуль.

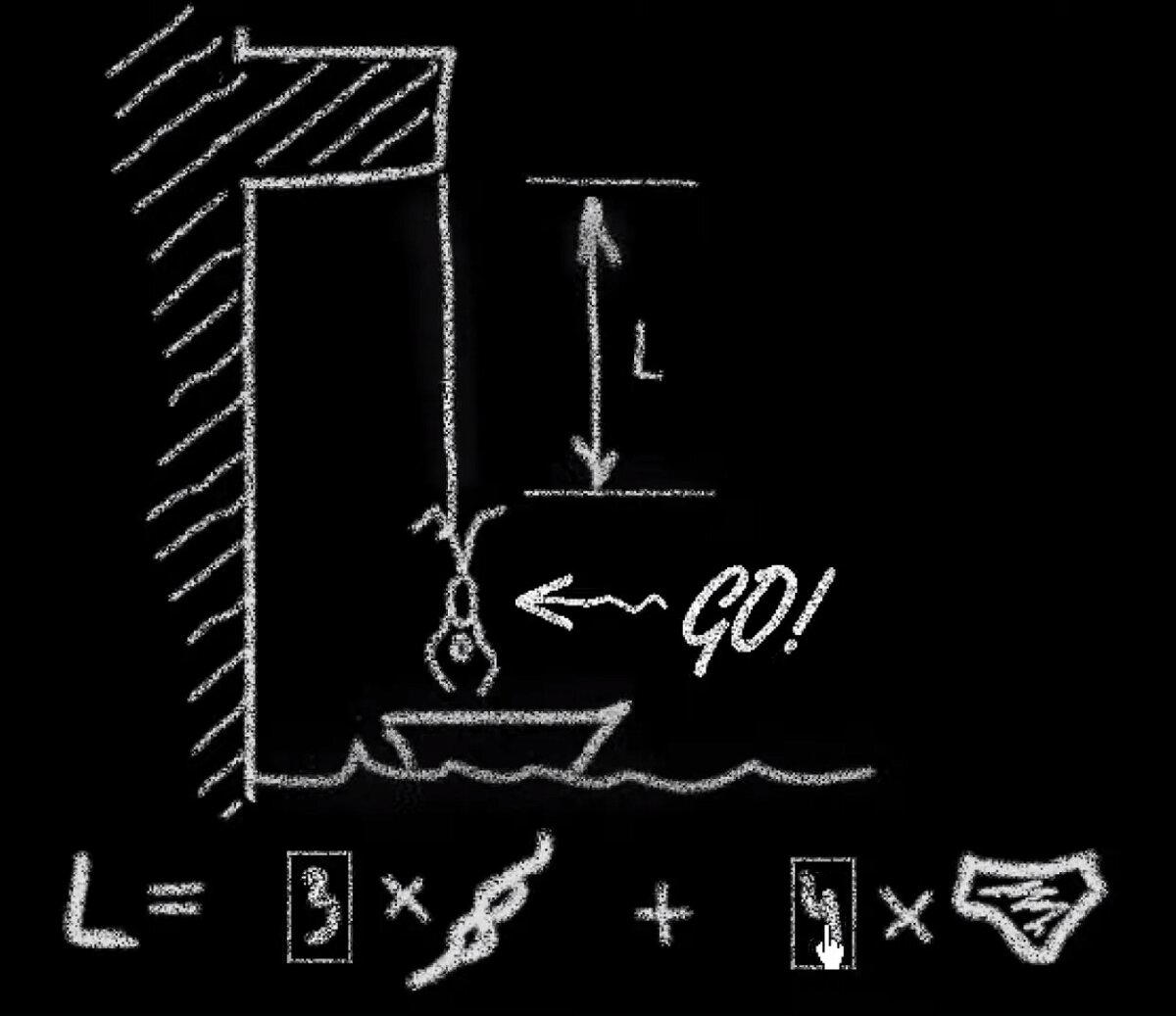

Уже потом появился лабиринт. И в тот момент мы подумали, что две мини-игры – слишком уж мало! И мы сделали псевдоигру «Jumping», её как раз придумал 14-летний Дима Козлов. Помню, что сказал ему: «Дим, ищи свой способ реализации, свои мысли. Ты школьник, вот давай-ка и все свои идеи сделай так, как будто мелом на доске». И всё, что нарисовано в игре мелом на чёрной доске (там, где собачка писает на могилку Гарри, Jumping, или когда ты с балкона прыгаешь, лифчики и прочее) – это всё делал Димка. А потом появились ещё две игры: где надо заплевывать свечку (она была стилизована под буккаке), и полёт на крокодиле, когда тебе пальцы обкусывают. Конечно наши бедные ребята-программисты от этих игр настрадались, но оно того стоило!

Изначально мы вообще не собирались делать какие-то мини-игры. В качестве основы было желание поиздеваться над двумя играми. Первой была Phantasmagoria Роберты Уильямс, это вот оттуда и появился Гарри в зеркале. Потому что, когда мы играли Фантасмагорию, то начинали ухохатываться, когда тётку только что чуть не прибили, а она стоит после этого, поправляет причёску в зеркале. Думаешь: маразм адский! А вторая – Myst. Вот этими двумя играми мы, с одной стороны, вдохновлялись, а с другой – издевались.

Вы как-то говорили, что ГЭГ – проект своего времени, ваша реакция на то, что происходило в стране. Это была в том числе и отсылка к боевикам из США. Какие были источники вдохновения для художественного оформления игры?

Финал – это «Криминальное Чтиво», сцена, когда Брюс Уиллис выезжает из города и на перекрёстке видит этого негра. Мы сделали так: Гарри уезжает из города, в этот момент дорогу переходит пингвин, которого он в итоге сбивает. А так как у его машины сзади пристроен каток, он ещё и раскатывает пингвина по дороге.

Кроме того был «Десперадо» и, понятное дело, ГЭГбой – отсылка к Тетрису.

Но вообще многие вещи были собирательные. Тот, кто играл в квесты того времени, наверняка думал: «Блин, ребята, а логика-то где? Почему после этого должно пойти вот это?» Например, чтобы открыть сейф, надо два замка вскрыть фомкой. Фомка ломается. Ты снова стараешься открыть сейф, а там что? – Фомка! Вот эту вот степень идиотизма в играх, отсутствие логики мы, наоборот, старались выстёбывать!

Или же Гарри стоит перед дверьми Будуара Марго, где наборный замок, к которому нужно найти код. Мы, соответственно, написали его на задней стороне коврика. И в силу того, что Гарри довольно-таки тупой, он выдёргивает коврик из-под себя и падает. Это были те вещи, которые относились к совершенно конкретным играм. Некоторые вещи были просто по жанру собирательными.

В одном из своих интервью, вы сказали, что изначальный сценарий был написан Иваном Охлобыстиным, но в итоге он не подошёл для игры. Расскажите, использовались ли какие-нибудь наработки из этого сценария, или новый был написан полностью с нуля?

Это был хороший сценарий, но, скорее, для фильма, нежели чем для игры. И там был совершенно другой сеттинг – космос. При этом с Иваном общался на эту тему Саша Копов, поэтому я не особо в курсе их договоренностей, но мы решили использовать тему тайных мистических обществ, потому что в это время расцвели пышным цветом всякие гадалки Клавы в пятом поколении, гороскопы с предложениями как деньги вкладывать и прочая мистическая муть, которая была явно мошеннической. Эта тема была золотой жилой для стёба и троллинга. Горшочек, излечивший Гарри в финале игры, не был заряжен от телевизора, но намекал на тот бред, которым страдало в то время много людей. Как-то так)

Расскажите, а как подбирались актёры?

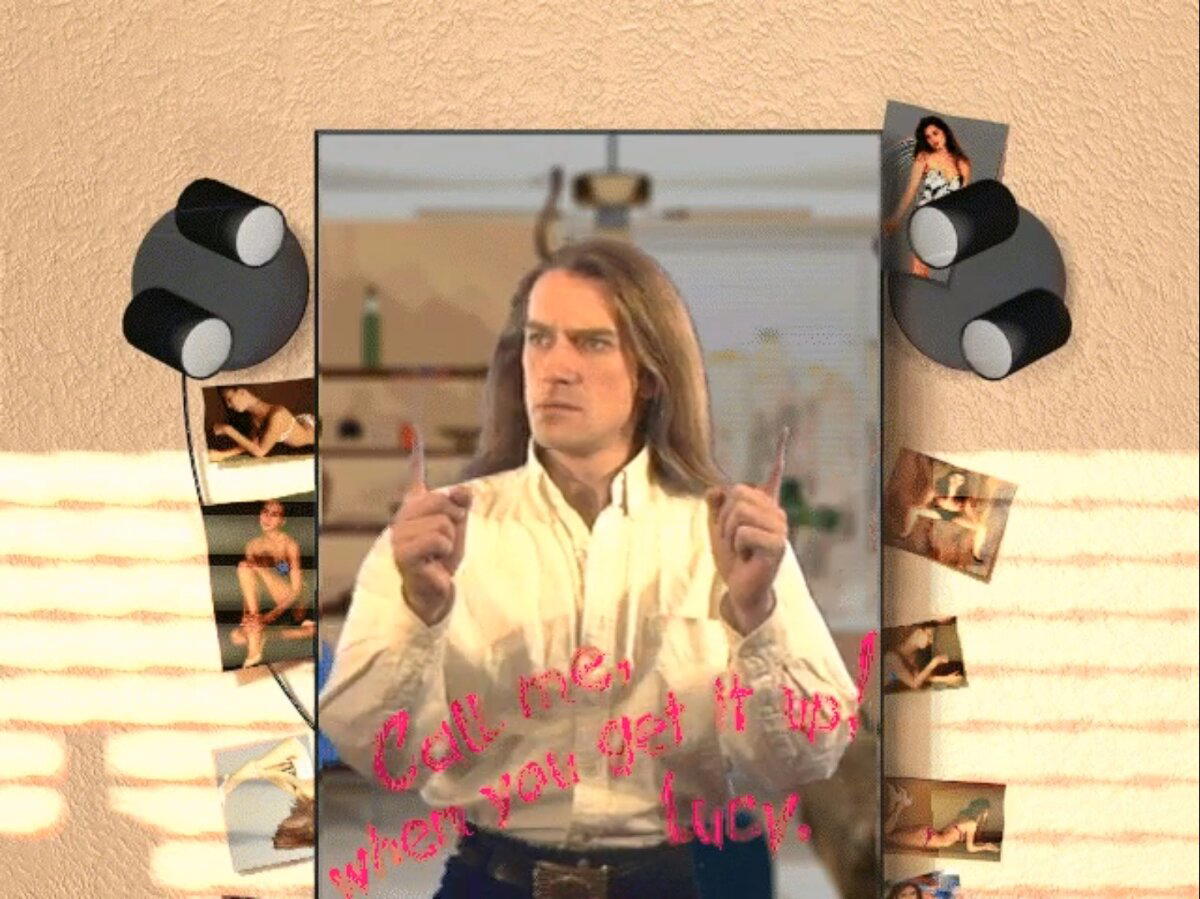

На самом деле их было лишь четверо: Саша Копов сыграл Гарри, Лёнин папа – Маркиза, Марго – это какая-то Сашина подружка. Они всё время бухали в «Маяке» (это кабак при Театре Маяковского). Оттуда же была и начальница. Надо сказать, что самая большая проблема была с ногами проститутки, потому что, чтобы так сфотографировать, её надо было поставить на стремянку, а фотографу лечь под неё. Все очень боялись, что она упадёт и жопой его прибьёт. Вот эти все съёмки – это надо было видеть! У нас была весьма небольшого размера комната, абсолютно пустая, где стоял только мой стол, на стене висел хромак, и валялся какой-то матрас, на котором регулярно залипал Саша. Вот там мы и проводили все эти адские съёмки тёток.

Большинство дам было из актерского агентства, и ещё несколько Сашиных знакомых. Бывало, конечно, что девушки в ужасе убегали, видя, что трезвых в студии нет. Но тех молодых актрис, что всё же выступили в роли моделей (в основном для различных плакатов), мы фотографировали, потом сканировали и уже затем анимировали вручную.

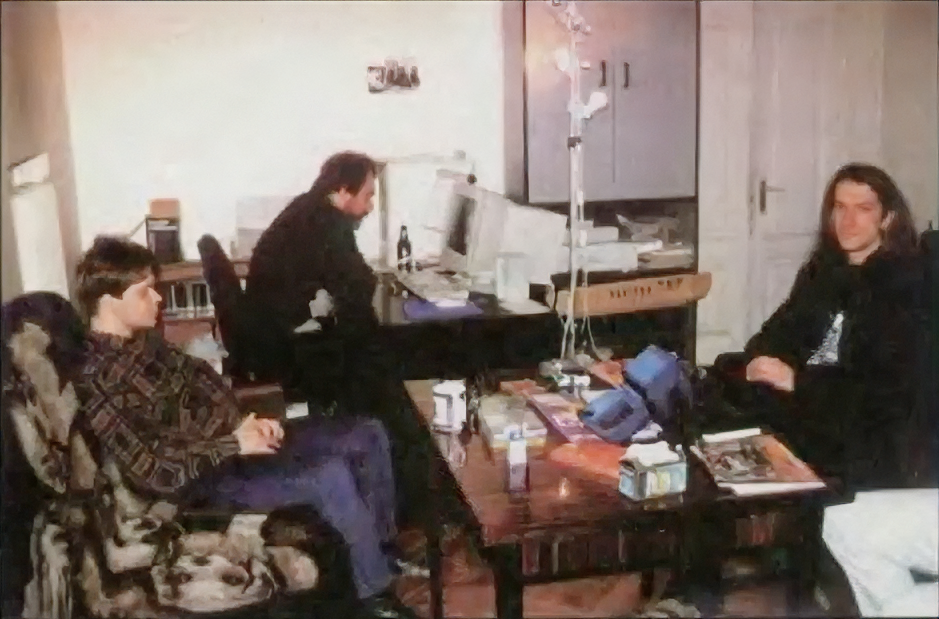

А ещё у нас была ужасно спокойная тётечка, которая занималась уборкой. Я думаю, если бы рядом с ней взорвалась атомная бомба, она и тут бы не моргнула, потому что ходила с выражением сфинкса. Тут какие-то девки спят, там кто-то в углу бухает, кто-то в это время программирует в кладовке, а оттуда доносятся адские звуки – там работают композитор и звукорежиссёр, которые при этом ещё и, как положено у музыкантов, укурены в хлам (осуждаем). А она так спокойно ходит, убирается, как будто ничего и не происходит!

Что было самым трудным в процессе создания игры?

В какой-то момент (думаю, это был 96-й год) стало понятно, что программировать на С сценарий, как и писать единое тело – бесполезняк. И мы сказали себе: «Так, всё, делаем язык и переписываем полностью сценарий на нем». Но это была чисто техническая вещь, к тому моменту у нас уже было сделано много графики, а переписать код по-другому – это проблема, ведь универсальных или просто нормальных средств программирования, как сейчас есть фреймворки всякие, в те годы не было (каждая студия писала свои). И был тогда какой-то язык, даже не язык, а фреймворк (на котором, кстати, был сделан Myst), но он былдля Mac и нас не устраивал тем, что, на примере Миста, как таковой анимации там не было вообще. Она была одна-единственная на острове, может кто помнит, когда попадаешь в лесок и там летают бабочки: вот у тебя картинка, и вдруг квадрат начинает «шипеть» (мерцать – прим. ред.). Да, в игре были трехмерные анимации, которые генерила программа в реальном времени, а бабочки были заранее отрендерены в QuickTime, потому что такую сложную анимацию тогда не умели рилтаймить. Это раздражало сильно, потому что всё-таки мы с Сашей визуалы, поэтому сразу поняли, что QuickTime использовать мы не будем.

И однажды моя программа Delta, которая высчитывала разницу между кадрами, вдруг выдаёт мне какое-то безумное количество непонятных файлов. Я начинаю лазить и вижу такое же, как в Мисте, сплошное шипелово. Тут я иду к Максу, нашему трёхмерщику, и говорю: «Макс, а ты когда секвенцию рендерил, никаких кнопочек лишних не нажимал?» – «Нет». Я говорю: «Давай разбираться». Смотрим рендер. И я так: «О! – а вот зачем ты нажал галочку дизер?» Он говорит: «Ну это же лучше будет». Я говорю – «Сука! Это дизер во всём виноват! Он убивал шумы, от чего алгоритм не работал!»

Лёня, который приезжал к нам поучаствовать, посмотреть, как мы там творим, думаю, просто получал удовольствие от атмосферы. Он не влезал вообще в разработку, просто душой отдыхал. И вот оба раза, когда мы сказали, что теперь должны будем потратить время, а значит и деньги на переписывание, у него вообще не было никаких вопросов. А потом мы ещё решили расширить её в полтора раза – тоже без вопросов. Мне кажется, такая игра и вот такой режим разработки могли случиться только в те времена.

Проводилось ли тестирование проекта, и если да, то как именно проходил этот процесс?

Сами сидели и играли до упоротости. В основном играли три человека: я, иногда Саша Копов и Ванька Блинов (который играл в первую очередь для того, чтобы наткнуться на баги).

Ваня вручную изучал каждый игровой шаг: тут ссылки нет, тут координаты не те – в общем такие технические вещи. Я же тестировал проект, пытаясь сделать так, чтобы игрок не сошёл с ума с точки зрения логики и восприятия. А помимо этого, я каждый день играл по 4-5 часов в секс-тетрис, стремясь оптимизировать его сложность и скорость.

Что не вошло в итоговый проект?

Если бы мы не решили выпустить её в конце 97-го года, то добавили бы ещё много всего, просто пришло осознание, что дальше будем повторяться, поэтому решили не уходить вширь. Были разные идеи, и некоторые даже смешные, но, как сказать… Логарифмическое насыщение пришло. По сути, дело в том, что дальше уже эффекта новизны не будет, и игра начнёт проигрывать – избыточность иногда бывает отрицательной. У нас были мысли и во дворе замка сделать геймплей, но мы поняли, что это будет уже перебор.

Как получилось, что существуют две версии игры: оригинал с пингвиньей цензурой и ГЭГ+ без цензуры?

Изначально, как и заявлено, Гарри был укушен ядовитым пингвином, поэтому смотреть на голых тётенек в классической версии и не предполагалось. Мы хотели, чтобы игроки возненавидели этого пингвина так же, как ненавидел его сам Гарри. А потом по просьбе продюсеров игру пересобрали в кастрированном варианте. Зачем? Наверное – затем. Это уже шло на автомате. Мы в то время занимались разными набросками будущих игр, например, Nuts, пока не поняли, что всё будет самоповтором, и не разбежались) Но ловкие и нечистоплотные люди попытались использовать наше творчество. Именно так появился «ГЭГ 2» – куча дерьма. Тот, кто сам не может что-то придумать, плодит именно его)

Что оставил ГЭГ в вашей душе?

За всё это время не было такого, чтобы кто-то сказал: «Нет, вот в выходные я не могу и не буду работать!», или что-то в этом духе. Мне и Юре Смирнову (нашему художнику, который обрабатывал все картинки, анимации, дорисовывал руками какие-то вещи) был сороковник, всем остальным было до тридцати, то есть молодая команда. И надо отдать должное, что у всех были жены (кроме Димки Козлова, которому было 14).

Атмосфера, которая царила в студии, была просто удивительной! Её невозможно сконструировать, потому что это был образ жизни. Ведь дело было не в бухалове, всяких нездоровых порошках и прочих вещах, и не в тётеньках, которые там регулярно оказывались голые-полуголые, хотя и они тоже что-то добавляли к атмосфере. С моей точки зрения, шедевр искусства может появиться только в атмосфере полного бардака. Я не говорю, что ГЭГ является шедевром, но есть чисто атмосферные вещи, без которых настоящее творчество невозможно. Как только наводится порядок, оно мгновенно пропадает. Да, мы бухали, кто-то что-то еще делал, но это не было основой. Главным была непрекращающаяся творческая работа. И надо сказать, что через нашу студию прошло огромное количество разных актеров, которые просто приходили, грубо говоря, погреться, как и Лёня. То есть приходили там Виктюковские актеры или из Щуки, достаточно известные музыканты, но ни у кого не надо было висеть над душой, чтобы он сделал ту или иную вещь. Это такая группа единомышленников, энтузиастов, очень органичная. И я вот в такую воду больше ни разу не зашел.

То есть 90-е годы – это же было какое-то бешеное время, да? В двухтысячных уже большинство людей впитали в себя эту мерзкую американскую фразу «Если ты такой умный, почему не богатый?». А мне всегда казалось, что в области искусства хуже фразы не придумаешь. Конечно, мы все зарабатываем деньги, но по-разному. У меня было несколько подходов, когда мне предлагали заняться тем или иным игровым проектом, и каждый раз я сталкивался с позицией «Ну чего мы будем изобретать? Мы же серьезные геймдизайнеры! Мы не будем ничего придумывать нового, нам надо деньги зарабатывать!». Я говорю: «Ребят, без меня. Вы, конечно, сделаете там тысяча первую версию «Тетриса» или «Арканоида», но с таким подходом, нет, искусства не будет». «А мы не искусство, мы продукцию делаем!». Собственно говоря, тем фильмы Тарковского и отличаются от среднего боевичка.

Что было после выхода ГЭГа?

Мы переехали в новый офис, когда заканчивали ГЭГ. Мы с Сашей стали думать про следующий проект, который у нас назывался «Nuts» (в переводе на русский – «Придурок»). Я даже сделал несколько локаций, но быстро поняли, что это путь для тех, кто хочет паразитировать на своем успехе. И мы прекратили производство.

В это же самое время Лёня нанял компанию «Русский щит», которая по всяким развалам у метро, Митинскому рынку и Горбушке ходила и конфисковывала контрафакт. У меня была комната, которую гордо называли кабинетом, в которой стояли ящики с этим контрафактом: их там было около миллиона! Это говорит само за себя. И, по большому счету, к нам никто не прибегал «дайте интервью, дайте интервью», хотя журналы писали много. Но они были очень отстраненными. Для меня выход игры был – ни горячо, ни холодно.

Я как-то общался в одном из киосков то ли на Парке культуры, то ли на Арбате с продавщицей и выяснил вообще удивительную вещь: оказывается, игру покупало очень много женщин! Продавщица удивилась, мол, а чего это вы интересуетесь? Я ей представился, и она: «Как! Человек, который!.. Это вы и делали! Это моя любимая игра!» И вот для меня это было загадкой: мальчики делали игру для мальчиков, которая являлась стёбом над ними и их любовью к голым девочкам, а оказалось, что женская аудитория была очень большой. Наверное, дело в том, что мы, как создатели, очень трепетно относились к женщинам и не издевались над ними в кадре. Наоборот, мы издевались над пустившим слюну игроком, который надеется: «О, сейчас будет сиська!» – а ее пингвин перекрыл. А если бы мы начали, что называется, по-мужицки, маскулинно издеваться над женщинами – вряд ли они бы в это играли.

Помню, у нас была горячая линия (мы же хотели быть взрослыми ребятами), и выделили кого-то из наших программистов, чтобы они отвечали на телефон. В итоге, она продержалась около недели, после чего ее быстренько свернули. Просто в итоге получилась не горячая линия, а матерная. Самое мягкое, что я могу вспомнить: «Какой пароль надо ввести? – Пароль. – Какой пароль? – Пароль. – Да какой пароль? – Пароль. – Да сами не знают, мудаки!»

То, что люди помнят даже спустя более чем двадцать лет, наверное означает, что какой-то культурный след игра оставила. Вообще это вопрос из разновидности: «Считаете ли вы себя гением?» – «Не знаю». Я могу сказать, что я всегда руководствовался достаточно простым принципом: когда ты что-то делаешь, ты должен быть искренним. Следствием этого является: «Ты не должен хотеть понравиться». В этом плане мы делали в тех условиях, которые были на тот момент, поэтому выбрана ирония и эротика. Наверное, к этому была историческая предрасположенность определенная. Те же Петька и Василий Иванович – они тоже были на этой волне, и не только они.

В этом смысле сюрное время породило нас – сюрных людей. Сегодня, имея статистику Steam или с других платформ, я прекрасно понимаю, что вот такого жанра игры, если они сделаны на английском языке, в идеале будут покупать примерно 200 тысяч раз. Но на игрушку типа Дума, Квейка, Анрила, будет приходиться десять, пятьдесят, двадцать миллионов покупок. Или приключения типа Red Dead Redemption, которые покупали огромными количествами, их продажи таковы, в первую очередь, не потому, что это приключения, а потому, что мочилово. Поэтому понимаю, что есть какая-то аудитория, которая любит эти жанры так же, как и я. Опять же, если люди вспоминают проект с теплотой, это является важным показателем, потому что гнусную вещь с теплотой вряд ли вспоминают.

Что вы можете сказать про современный подход к геймдизайну?

Мне кажется, главная проблема не в геймдизайне, а в той фразе, о которой я уже говорил: «Если ты такой умный, почему не богатый?» Когда, создавая произведение, люди в первую очередь думают, как заработать денег, они не о том думают. В своё время итальянский педагог, живописец Лео Давид своим ученикам говорил: «Терпеливо рисуйте на своих дощечках, и деньги к вам придут». Не думайте о деньгах! На самом деле, тогда это было, может, откровением, но сейчас в этом нет ничего нового. Я надеюсь, что в какой-то момент маятник откачнётся в другую сторону, и количество продуктов, которые действительно хорошие, а не потому что их сильно рекламировали, начнут появляться чаще. Выпускаются нестандартные игры, и их становится всё больше, причём таких жанров, про которые 20 лет назад сказали бы «помойка».

На мой взгляд, есть стопроцентная корреляция между кинематографом и играми за десятилетия, то есть состояние мышления человечества (я не говорю про далёкую Африку – это другой мир, я беру западную цивилизацию). Скажем так, количество фантастики и полёты в космос: как только отменили полёты в космос, количество космических фильмов упало почти до нуля.

А как только начала появляться компьютерная графика, с моей точки зрения, она выдавила воображение. Не подумайте, я не против неё, хотя бы в силу того, что всю жизнь сам занимаюсь этим, но эксплуатирующие её люди поняли, что если сделать красивые картинки, то можно и смысл не добавлять. А по большому счёту эти красивые картинки должны этот смысл поддерживать! Поэтому то, что происходит сейчас с индустрией случилось не из-за графики как таковой, а из-за тех людей, которые её эксплуатируют как бедную проститутку. То же самое произошло с играми и, я думаю, с театром тоже: когда появились всякие долбанутые версии постановок с голыми жопами и прочим. Эта ситуация привела к тому, что ты смотришь фильм и понимаешь, что они хотят тебя удивить, но для этого ты должен начать сопереживать, а потом выйти на катарсис. Но о сопереживании и катарсисе уже никто не думает, все считают: «А если две голые жопы покажем – удивишься»?

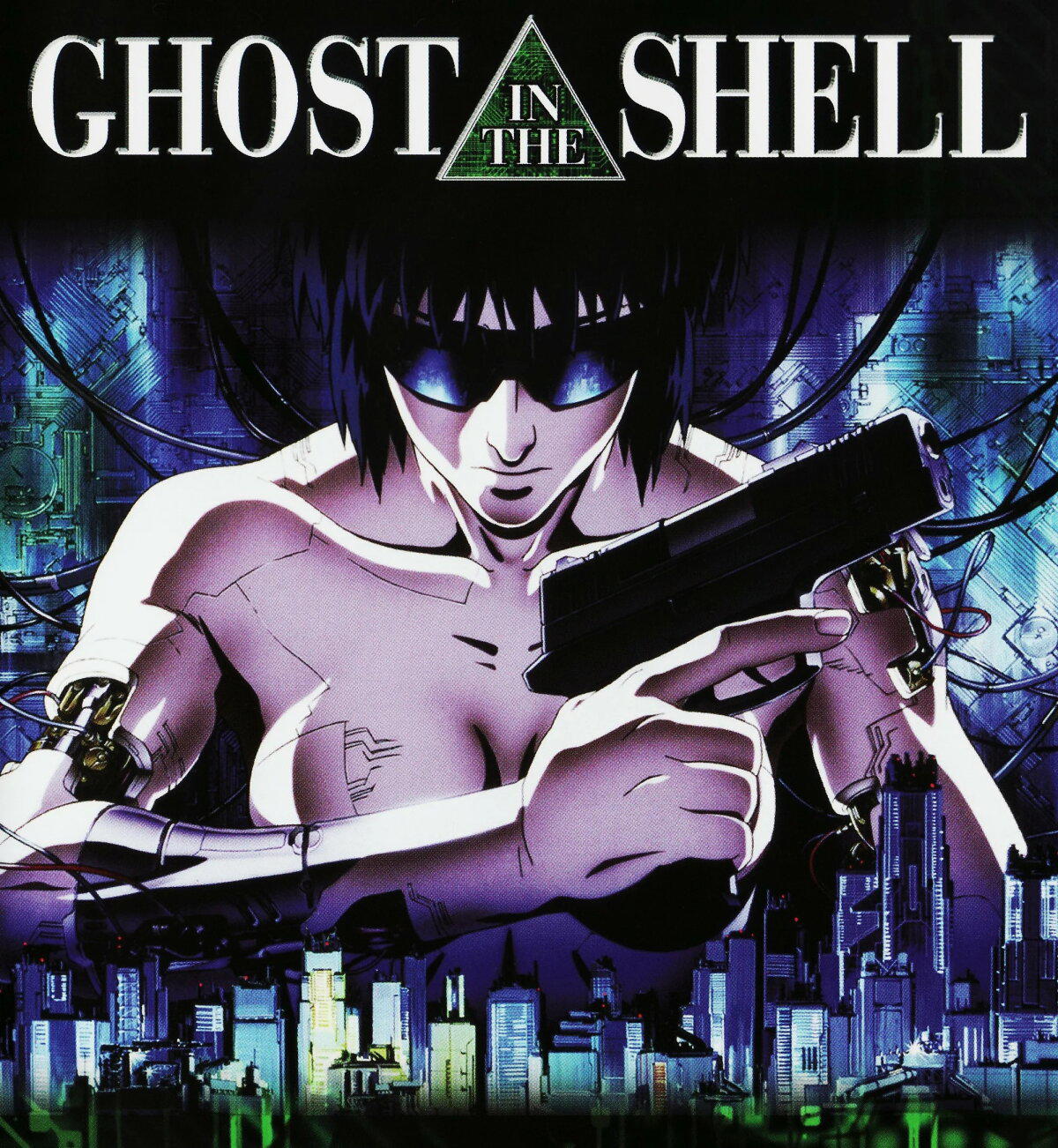

И вот сейчас компьютерная графика, слава Богу, на излёте, ей уже не удивишь. Она на своём месте и становится не более чем инструментом. Но вот за целый большой период, примерно в 40 лет (а, к сожалению, человеческая жизнь достаточно короткая), у нас компьютерная графика отожрала очень много нашей личной жизни, когда мы недополучили смыслов. Если взять, например, американский кинематограф – какими бы ни были шикарными Матрицы, но если ты хочешь посмотреть глубокое кино, лезь в 50-е, 60-е годы. После этого уже только весёлые картинки. Ведь, к примеру, корейское кино, оно тоже привлекает в первую очередь чем? Открытием. Открытием и смыслом. Вот за что люблю, например, аниме: за то, что они единственные, по большому счёту, показали средний палец американскому мейнстриму. Вот как они снимали «Призрак в доспехах», так и делают дальше. Мидзаки, хотя это не аниме, так же работает.

Поделитесь, чем занимаетесь в свободное время?

На ноутбуке стоит Forza, иногда смотрю новье, но, на самом деле, в какой-то момент всё становится однообразным серым потоком. Мне просто нравятся вещи, в которых ты как бы живёшь, не играешь. Например, я не люблю играть в шахматы, домино или карты, так как наиболее ценен сам процесс интерактивного продукта, который заставляет меня погружаться. Очень много читаю литературы по физике и философии.

Про реакцию журналистов

Был какой-то документальный фильм про отечественный геймдев, в нем все игровые журналисты относились к ГЭГу отрицательно. Не скажу, что это был негатив, посыл был, скорее, в том, что это какой-то трэш или вовсе эротическая игра. Отсюда можно сделать вывод, что они вообще в неё не играли, потому что в игре никакого эротизма нет – наоборот, есть стёб над этим! Учитывая, что ни один из этих экспертов не обратил внимания, что у нас Гарри был сверхчеловеком, мне становится очевидно, что они просто не погружались в игру. Ведь как появляется сверхчеловек в массовой культуре? Его должен кто-то укусить, например паук или ещё кто-нибудь! В ГЭГе протагониста клюнул ядовитый пингвин, поэтому герой автоматически должен был стать сверхчеловеком, но получился неожиданный результат – Гарри стал импотентом. То есть мы выстёбывали всех этих летящих товарищей в плащах и трико, и это было смешно, но журналисты просто прошли мимо всего этого.

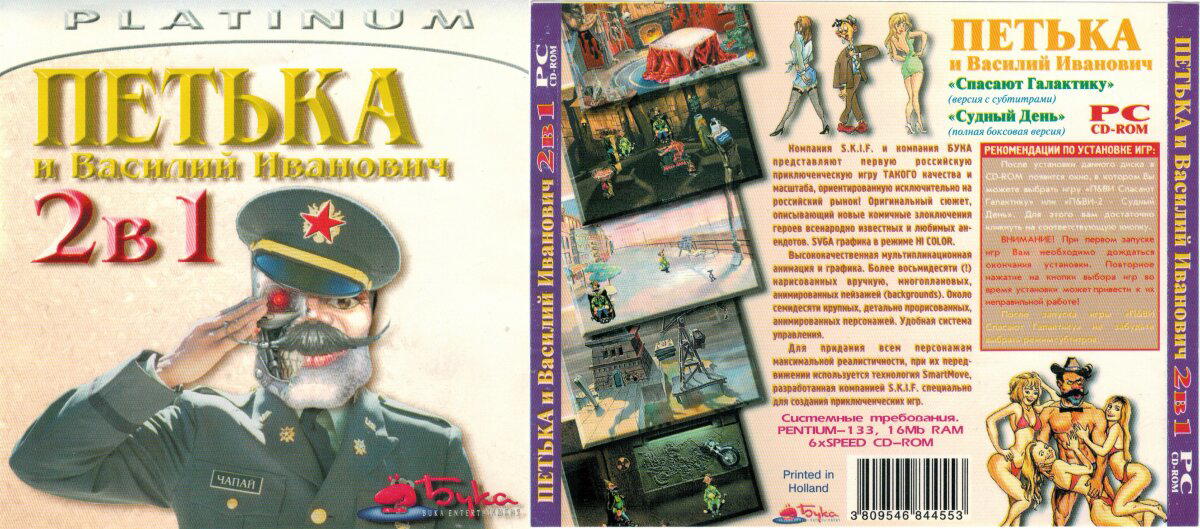

Тогда те, кто старались пиариться – обязательно попадали во всякие сборники игр. Мы же этим не занимались, поэтому ни в какие антологии так и не вошли. Например, я как-то давал интервью одновременно c человеком, который делал Петьку и Василия Ивановича. Он упорно производил серию за серией, поэтому они вошли во всякие антологии, привлекли внимание. А когда вышел ГЭГ, работало лишь сарафанное радио.

Часто ли вас узнают поклонники? Поделитесь какими-нибудь интересными случаями.

У меня, наверное, с десяток наберется таких случаев. Один вообще был очень смешной: приходит женщина, лет так сорока. Причем приходит по какому-то совершенно не связанному с играми делу – ей принадлежит крупная компания, и это была такая железная тётка. И она говорит: «Я этим занялась, потому что поиграла в ГЭГ». Я в шоке: «Как-то одно с другим связать очень трудно». И вот с десяток людей таких, уже состоявшихся, в разговоре вспоминают и говорят: «О! ГЭГ! Он поменял мою жизнь»!

По большому счету, никаких встреч с фанатами не было вообще. Мы как-то с Кириллом (старший сын, режиссер, продюсер – прим. ред.) были на регате, около пяти лет назад, и оказались на каком-то греческом острове. На лодке стоит Кирилл с каким-то парнем и говорит: «Пап, иди сюда». И этот парень, знакомый Кирилла, какой-то продюсер, говорит: «Вы делали ГЭГ? Потрясающе! Я увидел человека, который делал ГЭГ»! Уже состоявшиеся люди не раз говорили мне, что это поменяло их жизнь. Хрен его знает. Честно говоря, мы, когда делали игру, не думали, что выступаем в роли психотерапевтов.

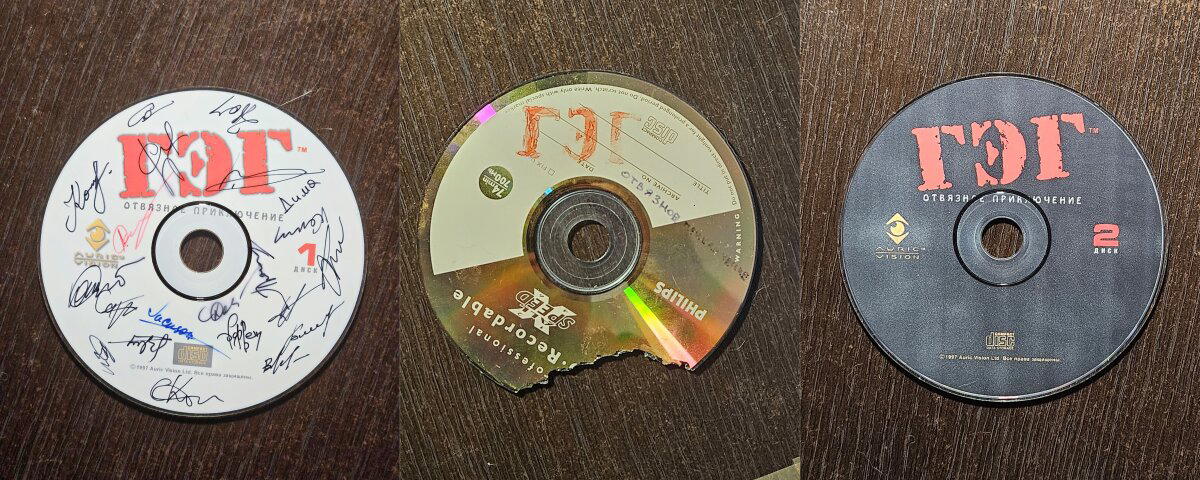

На меня как-то вышел парень, тоже лет 5-6 назад, который говорит: «Хочу реверс инжиниринг ГЭГа сделать, сайт уже создали, там у нас целое фанатское общество». Я так понял, что они программисты в возрасте 24-25 лет. Я им ответил: «Да ради Бога, не вопрос!» Но что-то там застряло. А полгода назад появился персонаж, который пытался у меня выкупить коробку с дисками со всеми подписями, но я отказался, такое даже за миллион не продам!

Инди-игры

Нынешним языком выражаясь, ГЭГ – это инди-игра. Абсолютная. Но она была даже больше инди, чем современные игры, которые, мне кажется, более зашоренные и зависимые. На самом деле, вот сколько я ни сталкивался с геймдевом, все, что могу сказать – парень в космосе этот (Breathedge – прим. ред.), он довольно угарный, да. Я про них читал, они жили примерно по такому же принципу, что и мы. И в те времена, когда мне говорили «Ну это не серьезно!», я им отвечал словами Барона Мюнгхаузена: «Все мерзкие дела делают с серьезным выражением лица». Это мои мысли не как производителя, а чисто человека, который интересуется.

Вообще квестами я интересуюсь до сих пор. И у меня на ноутбуке стоит с десяток всяких игрулек, все они сделаны ребятами, которые подходили к разработке не то чтобы на несерьезных основаниях, а, наверное, с внутренней иронией. Как только люди понимают значимость своего дела, они начинают создавать тоску, потому что главным здесь является не то, чтобы понравиться, а не быть осмеянным. Страх быть осмеянным – это, наверное, один из самых сильных страхов.

Вот Limbo мне очень нравится. Это чёрная игрушка, где маленький чёрненький человечек идет по чёрному миру – такой платформер/сайд-скроллер, который делал лишь один человек! Или, например, ребята, которые сделали Firewatch – когда ты по лесу блуждаешь, играя за наблюдателя одной из пожарных вышек. Или горячо мною любимый очень большой проект Kentucky Road Zero – такое нельзя сделать с помощью эффективных менеджеров. Когда я играю в Kentucky, то вдруг понимаю, что вот эта песня вообще из Twin Peaks Дэвида Линча, а здесь они Борхеса цитируют. Всё это нельзя сделать, когда ты относишься к делу серьезно, как к бизнесу. Даже не то, что серьезно, а понимая значимость – надо немного подурачиться, и тогда, наверное, это передастся твоей аудитории, ведь ты это делаешь потому, что тебе по кайфу! Фёдор Михайлович Достоевский писал по кайфу и проигрывал все деньги, которые зарабатывал. Но именно поэтому, вполне возможно, Фёдор Михайлович и остался в веках.

Итак, наше интервью с Ярославом Юрьевичем подошло к концу. Надеюсь, оно принесло вам удовольствие, открыло множество новых и интересных фактов и подарило приятные моменты ностальгии. Ну а если вы хотите погрузиться в атмосферу геймдева 90-х ещё глубже, приглашаю вас на канал «Олдфажный геймер». Здесь я регулярно делюсь историями той эпохи, выкладываю сборки готовых игр и много других интересных материалов.

В честь выхода этого интервью я разместил сборки с уже установленным и готовым к запуску «ГЭГ: Отвязное приключение», а также инсталляторы для самостоятельной установки, которые вы можете легко скачать. Кроме того, вас ждут архивы с огромным количеством материалов по проекту: сканы статей из различных журналов тех лет, эксклюзивные планы и наброски игровых локаций, а также официальное игровое пособие! Присоединяйся к сообществу олдфагов!

Вам может быть интересно:

Статья подготовлена при поддержке компании TimeWeb Cloud.

Помните ли вы уникальную игру «ГЭГ: Отвязное приключение»? В своё время она буквально взорвала сознание игроков, предложив нечто совершенно оригинальное и ни на что не похожее. Те, кто хотя бы раз столкнулся с ней, уже никогда не забудут увиденное. Я сам принадлежу к числу тех, кто наблюдал за проектом со стороны, не играя в него самостоятельно, но даже этого было достаточно, чтобы он осталась в моей памяти навсегда, оставив неизгладимый след.

Сегодня я хочу предложить вам эксклюзивное интервью с Ярославом Кемницем – одним из авторов этого знакового для отечественного геймдева проекта. В нём он расскажет историю появления студии «ZES't Corporation», поделится множеством интересных подробностей о создании «ГЭГ: Отвязное приключение», а также забавными воспоминаниями тех лет. Прочитав это интервью, вы узнаете, как раньше создавались игры, в какой атмосфере проходил этот процесс, и получите отличное настроение, окунувшись в ностальгический вайб нашего прошлого. Даже если вы не фанат этой игры или никогда о ней не слышали, это интервью наверняка подарит вам удовольствие и позволит ощутить тёплую атмосферу ушедшей эпохи!

Биография, приведшая к ГЭГу

Я очень хотел заниматься астрономией и, как бы это дико ни звучало, космонавтикой (Ярослав Юрьевич Кемницокончил МИИГАиК – Институт Геодезии, Аэрофотосъемки и Картографии – потому что там был факультет оптико-электронного приборостроения, связанный с космическими исследованиями). Первые 10 лет я работал в сфере непилотируемого космоса, занимался производством ракет и оптических приборов для астроориентаторов. Но в 1991 году всё начало разваливаться, зарплаты не платили, и я решил заняться любимым делом – искусством. Несколько лет жил за счёт продажи своих графических работ, по-нищенски правда, но иногда удавалось что-то заработать. Период работы над «ГЭГ» был самым уникальным в моей жизни: никто не мешал заниматься тем, чем хотелось, и я мог самостоятельно принимать решения.

Мы начинали одновременно с другими ребятами, которые до сих пор терпеливо продвигают свои продукты в игровой индустрии. Но для меня было вообще нереально постоянно заниматься одним и тем же, как Олег Медокс, который всю жизнь делает свой «ИЛ-2 Штурмовик». Ужас! Всю жизнь работать над ИЛ! То есть я очень уважаю этот труд, но играть в него не могу – у меня просто нет столько пальцев, чтобы нажать все эти кнопки одновременно))) На самом деле, конечно, выигрывают те, кто сосредотачиваются на чём-то одном и упорно долбят в эту точку.

В те времена у меня был забавный опыт: в 1991 году состоялся фестиваль «Аниграф», где я представил свой минутный мультфильм «Тяжёлый случай». Это был первый фестиваль компьютерной графики, но его организаторы, не нашли ничего лучшего, чем в качестве председателя жюри выбрать того, кто терпеть её не мог – Гарри Бардина. И, конечно, он сказал, что всё это очень плохо. Тем не менее, мне всегда хотелось создавать цифровых людей и миры, которые потом и вылились в «ГЭГ».

Мультфильм «Тяжелый случай», к сожалению, звук не сохранился...

Могу сказать, что постоянно придумывал различные технические идеи. Я разработал алгоритм Морфинга ещё в 1985 году, когда работал на машине VAX. Правда реализовать эту идею удалось только в 1999 году, когда запустил первый Новогодний огонёк на REN TV, используя подставные головы политиков. Это был совершенно другой проект, который кардинально отличался от ГЭГа, хотя и имел одно сходство: студия бухала как звери. На эти праздники иногда даже заходил генеральный продюсер канала Дмитрий Лесневский, потому что, когда мы начинали праздновать чей-то день рождения, здание начинало ходить ходуном, и утихомирить ни меня, ни мою студию не мог никто на канале.

Иногда, когда задумываюсь, кто я по профессии, до сих пор не могу точно себе ответить. Вот сейчас – вроде как художественный руководитель анимационной студии, а до этого был художественным руководителем и режиссером VR-студии. В 1999 году я сделал полуторачасовой первый дипфейк – этот Огонек. А популярны дипфейки стали только 10-15 лет спустя. Мы снимали дублёров, на которых натягивали лица политиков, используя довольно-таки извращенную технологию, которую я написал на Паскале. Наверное, тогда я ближе всего был к понятию шоураннера – человека, запускающего проект.

С чего всё начиналось?

Изначально у нас не было чёткой структуры студии, и в те времена люди в России слабо себе представляли, как правильно создавать игры. История нашей компании начиналась очень прикольно.

Дело в том, что изначально я занимался космосом, но в какой-то момент понял, что все это рассыпается и мне хочется заниматься кино. Об играх я тогда особо не думал, потому что еще как такового направления толком и не было, но в голове что-то такое сидело... Именно поэтому, когда от одного из институтов Министерства обороны замаячил заказ на игру-симулятор (это было, кажется, в 1992 году), я им предложил своих рисованных персонажей, из которых понаделали всяких генералов. Симулятор БМП был моей первой работой и как геймдизайнера, и как художника, и как аниматора. Уже не вспомню, как это получилось, но кто-то сосватал меня военным, которым был нужен компьютерный тренажер для офицеров. У них тогда было принято все делать через всякие схемы, таблицы и графики: вводишь циферки – получаешь другие и проверяешь, правильно ли. Ваять такое было дико скучно, и я им сделал полноценный графический симулятор: вместо цифр на экране появлялся генерал, который отдаёт приказы, а ты в ответ жмешь на рычажки на панели боевой машины. Водитель, механик и другие военные персонажи тоже что-то говорили, добавляя реализма. В общем получилась такая типичная игрулина, но задачи решали серьезные, поэтому назвать ее игрой было ни-ни!

Отрывок из симулятора БМП, к сожалению, звук не сохранился...

Но меня всегда интересовала анимация персонажей, причём неважно, трёхмерная или двумерная. Например, когда мы делали новогодние огоньки, то использовали морфинг. В то время не было современных редакторов, в которых можно было что-то нарисовать. Был Autodesk Animator Pro – очень примитивненькая программа, в которой приходилось рисовать по пикселям. И вот представьте себе: нарисовать какого-нибудь генерала, да еще сделать его говорящим. Конечно, там был предусмотрен какой-то твининг (автоматизированное создание промежуточных кадров на базе ключевых – прим. ред.), но он был настолько убогим, что твинингом его назвать было сложно. Сегодня то, что он делал, с натяжкой можно было бы считать onion-skin (дословно – луковая кожура – техника в анимации, когда для удобства рисования промежуточных кадров полупрозрачно выводятся два соседних – прим. ред.).

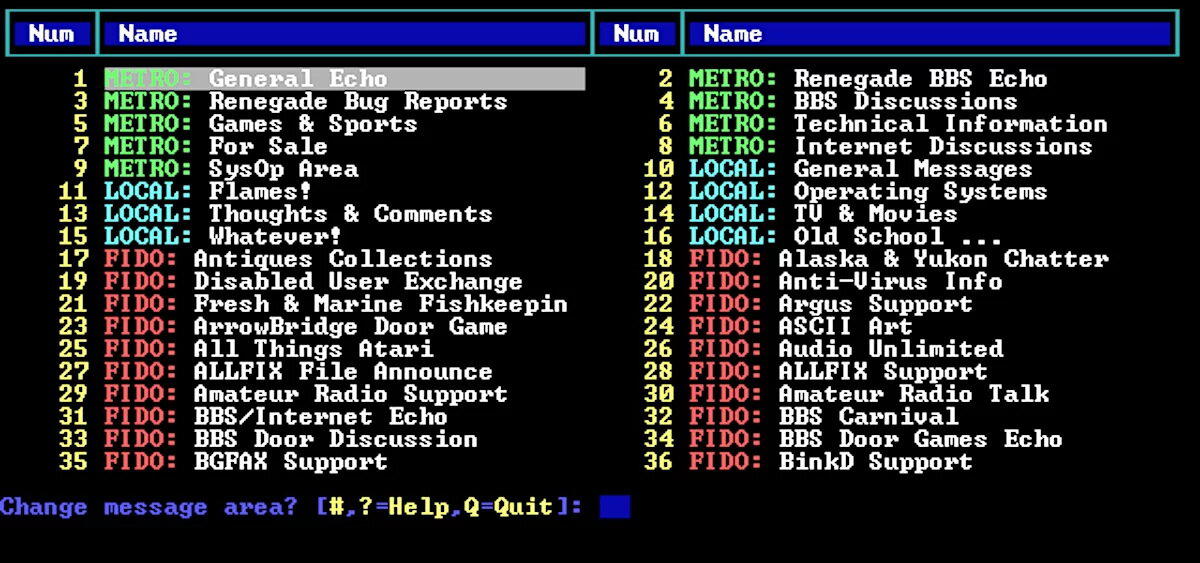

И я задумался о том, что тогда уже были Fido и Compuserve, американские сети для общения, и что вообще есть целое направление, где можно получить изображения для взрослых. Понятное дело, легальных картинок никаких не было, но народ всегда увлекался определёнными качествами девушек. И я попросил знакомого, он мне скинул десяток картинок, из которых я методом selection-copy-paste из определённых мест этих девушек сделал генералов и полковников. Поэтому они все были очень кучерявыми, черноволосыми и губастыми.

Мы делали этот проект втроём: я, программист Андрей Саржевский (с которым мы вместе делали ГЭГ) и Эдуард Юозапавичюс (по-современному – джуниор), и всё было написано на Паскале. Ну и когда всё это заглохло, этих анимашек было дофигища: выскакивающие командиры, БТРы, приборы какие-то – всё было сделано с использованием автодесковского формата FLIC. И что самое интересное, в ГЭГе используется он же, но с определёнными дополнениями: мы его синхронизировали со звуком (по-умолчанию этого не было).

После проекта Андрей начал искать новую работу и вдруг наткнулся на нашего будущего инвестора Леонида Куралина, который пригласил Александра Копова (именно он играет Гарри – прим. ред.) – они были старыми друзьями, занимались торговлей компьютерами и ещё чем-то. Андрей показал моё безумное по тем временам творчество, да ещё и со звуком. К этому моменту мы с Эдуардом уже сделали 2D-скелетную анимацию.

И когда я пришел, познакомился с Александром и Леонидом, это был такой ключевой момент, потому что тогда все мои решения были абсолютно безбашенными. Леонид, как инвестор, знал, что не хочет спонсировать что-то серьёзное, вроде какого-нибудь Wolfenstein, напротив, он мечтал воплотить море фарса на экране. И вот он понял, что нашёл того, кто думает примерно так же, и мы начали работу в 1994-м году, или даже в конце 1993-го.

Как я уже сказал, инструментов разработки никаких не было, только-только появились Windows 3.1 и Photoshop. Так что на старте нас снова было только трое: я, Андрей, Александр (и Леонид как инвестор). Мы начали думать, что со всем этим делать, ведь у нас не было сценария. Да мы даже и не знали, как его писать!

Ярослав Кемниц и Александр Копов

Разработка началась с комнаты Гарри – тогда он ещё не назывался Гарри Таскером, даже Гарри не назывался. Просто комната, над которой мы пытались как-то развлекаться, сделать некий интерактив. Вообще на тот момент не было понятия геймдизайн, геймстудия или соответствующих профессий. Были зачаточные трёхмерщики, которые в основном работали с AutoCAD, делая архитектурную визуализацию или ещё что-то, а программисты в основном работали в разных специфических областях. По большому счёту, первый год мы очень сильно тупили, потому что надо было создавать средства производства. Мне хотелось делать персонажей морфингом, но Саша был против, он хотел, чтобы они были съёмочными. Правда, несмотря на желание, я на тот момент не был готов к морфинговой анимации. Это позже, в 2000-х, когда пошёл на ТВ, там я уже развернулся с новогодними огоньками и всё это смог реализовать. Для съёмок нужно было думать, как снимать видео и перегонять его на компьютер, ведь весить это будет всё очень много. Инструментов никаких не было, ни платы захвата, ничего. У меня до сих пор лежит Matrox, которая появилась в 1998 году и стоила порядка 10 000 долларов, но тогда и этого не было. Перегоняли эти видеозаписи какими-то безумными транскодерами. А ведь нужно было ещё снимать на хромаке (синий/зелёный фон – прим. ред.) и как-то откеивать (отделение объекта от фона – прим. ред.).

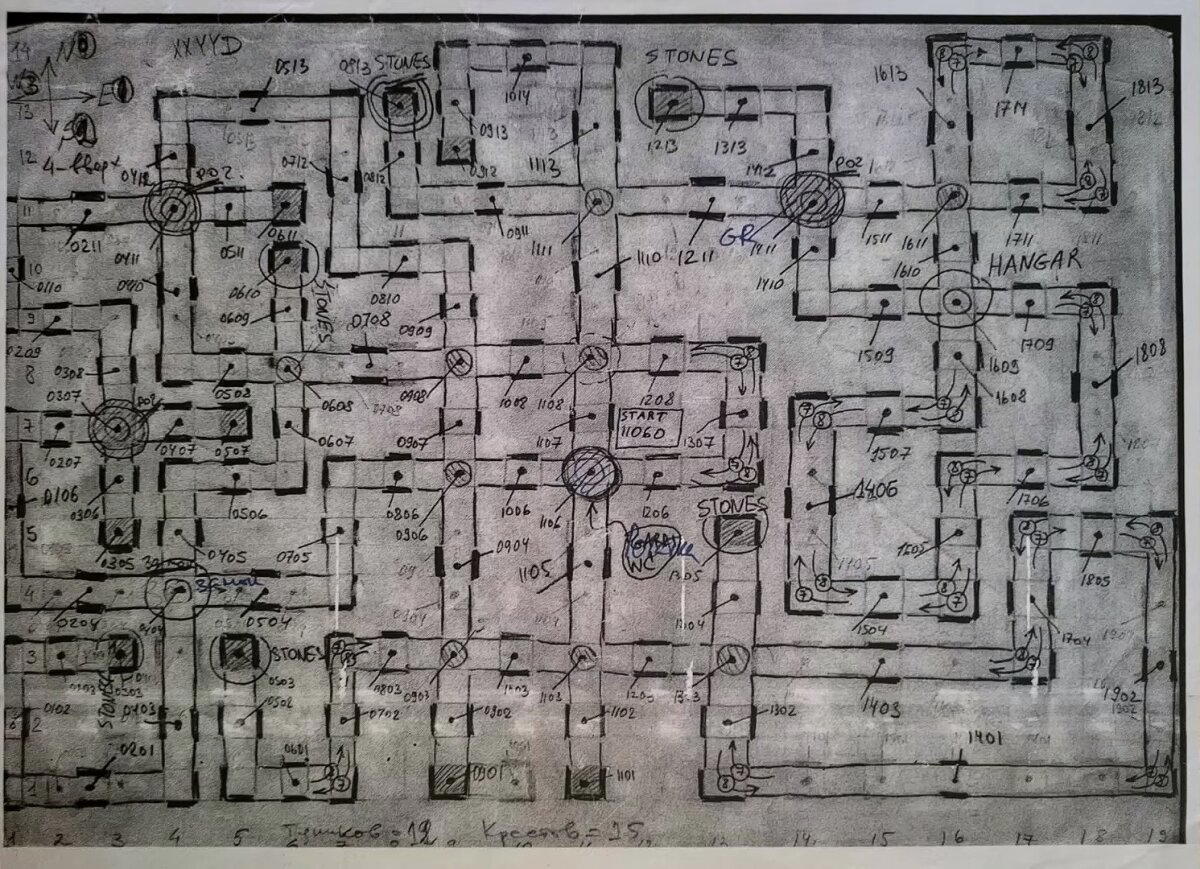

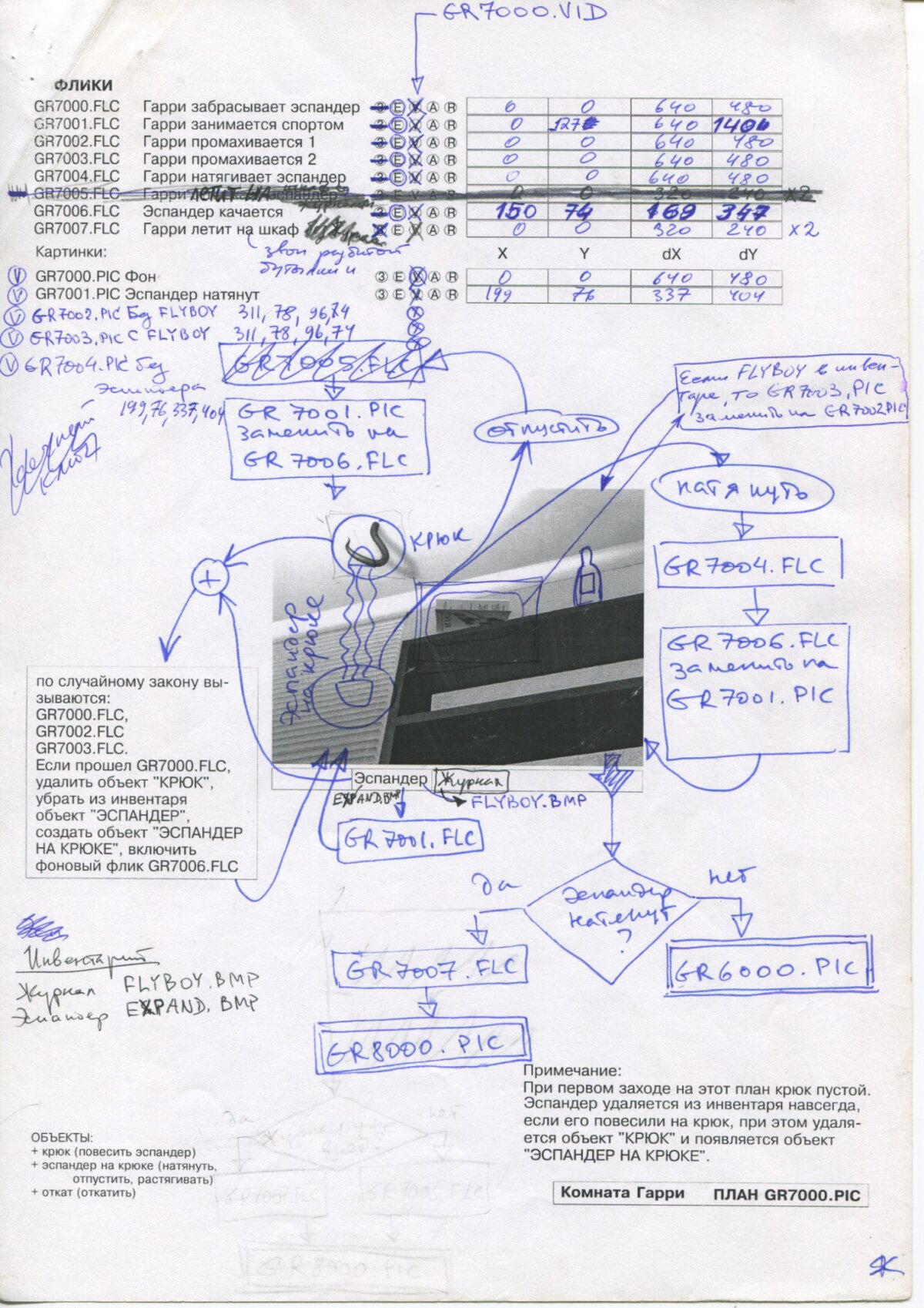

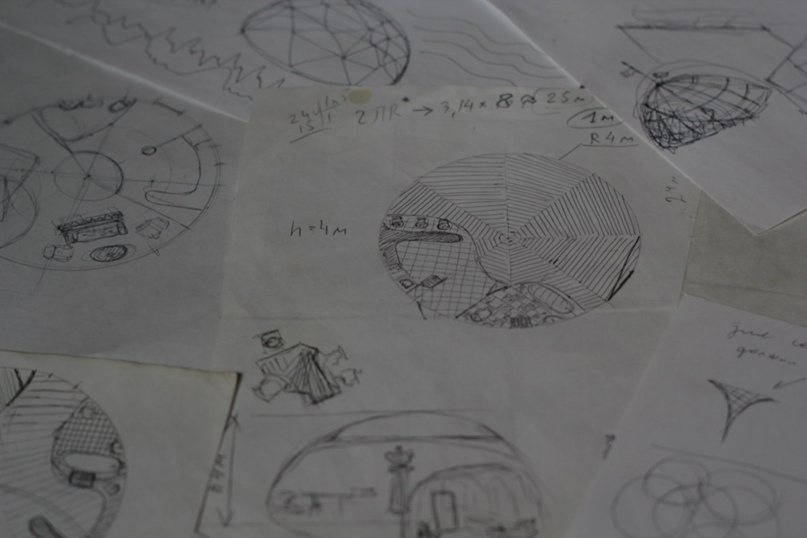

Вот так выглядела карта комнаты Гарри, это была первая документация. Здесь роспись всех роликов с блок-схемами, логикой и прочими делами. Это был настоящий жесткач! Вы бы знали, сколько раз приходилось всё переделывать!

Первые эксперименты начались с того, что я написал программу для кеинга на Delphi, это была какая-то жуть. Сама игра писалась на C или C++, а инструменты я создавал на Delphi, потому что всю жизнь работал на Паскале – для меня это было быстрее и проще. Так вот, одним из первых инструментов, помимо очень сложно реализованного кеинга, была программа, которая модифицировала автодесковский формат FLIC в необходимый нам. В оригинальном формате каждый кадр сжимался RLE-алгоритмом, и даже самый маленький ролик весил просто немерено. А я написал программу, которая делала шумовую обработку, а потом записывал в этот формат только разницу между кадрами, дельту – и объем сразу уменьшался в разы. Собственно говоря, первые ролики мы сделали вот таким образом.

Сначала сценарием занимался Саша, а его структурой, географией локаций и наложением сценария на географию – я. Первую версию ГЭГа, его фрагменты мы сделали на C, но когда нужно было что-то поменять, я понял, что это плохой вариант. Потому что у нас тогда уже было три программиста, и когда они начинали вносить изменения в код, всё начинало сыпаться. Тут я и понял, что это неверный путь и надо писать язык сценариев, на котором уже делать все правки. По сути дела, после этого ГЭГ превратился просто в обычный плеер, в который подгружался сценарий, обращающийся к картинкам, видео и звукам. Это очень сильно помогло процессу разработки. А потом, когда мы уже вылизали этот сценарный движок, мы писали для него всякие редакторы, чтобы координаты локаций прописывать не вручную, а грузить картинку и указывать на ней. Это было примитивное визуальное программирование. По сути, я был не главным программистом, а архитектором программного обеспечения, в то время как главным программистом был Иван Блинов, который сейчас живёт в Америке. Я просто задавал задачи, облик, что должно быть, а ребята уже это дело реализовывали. При распределении работы нужно было решать, кто какое помещение делает, кто работает над анимацией и другими вещами, поэтому я был, наверное, в роли геймдизайнера.

Тут как раз к нам пришли Джеймс Неудовлетворенкин и Серж Басси – два человека, которые принесли ГЭГбой. Мы воткнули секс-тетрис в игру и поняли, что должны быть и другие мини-игры.

А кто занимался сценарием и как было рождено столько интересных идей?

Сценариста как такового у нас не было, как я уже говорил, им занимался Саша, а я впоследствии стал соавтором. Но вообще очень много шуток и всяких приколов приносили практически все ребята. Вот, например, идея с зеркалом (аллюзия на «Десперадо») – это Саня придумал. А Косорыловка, из которой надо собрать механизм для воздушного шара в Corel Draw (была в те времена такая очень своеобразная и мощная программа для растровой и векторной графики с запоминающимся логотипом в виде воздушного шара с раскраской радугой – прим. ред.) – это идея Макса, нашего трёхмерщика. Он родился и вырос в закрытом городе Арзамасе, на который у него была аллергия, и, соответственно, там все пили непонятные спиртные напитки, в результате чего он принёс идею о Косорыловке. Или, например, рассказываю историю появлениякрокодила: когда я был маленьким, мы с родителями были в Прибалтике и оказались в аптеке одного из городов. Она выглядела как будуар Марго со шкафами из красного дерева и всякими склянками, а под потолком висел Крокодил! И это на меня такое сильное впечатление произвело, что я решил ввести его в игру! Что касается зайца, я уже не вспомню, кто принёс эту идею – она, наверное, лежала на поверхности, – тогда реклама зайчиков с батарейками Energizer была повсюду. И мы сразу решили этого зайчика пристрелить, потому что он отовсюду выскакивал. Поэтому очень многие вещи были додуманы и придуманы практически всей командой. Да, Саша следил за структурой сценария, но гэги придумывали не только он и я, но и все остальные участники.

Кстати, был такой очень смешной момент…

Полноценного офиса у нас не было, это была жилая квартира, и уже в те годы этого было делать нельзя. Но мы, когда приходили какие-нибудь люди, выходили в трусах и изображали, что живем здесь (хотя фактически, так оно и было). Но иногда, когда все уезжали, очень много дорогой техники оставалось без присмотра, один компьютер стоил тысячи полторы-две долларов. А еще мы бэкап делали на сидюшнике, а пишущий CD-привод стоил несколько тысяч долларов и болванки каждая по 50 долларов. К этому можно добавить сканер плёнки. То есть все это было довольно-таки дорого, поэтому на ночь, когда все уходят, нам нужен был охранник. И пришел такой соответствующий своей фамилии бывший милиционер Боря Смешнов (к сожалению, не знаю его судьбы, хоть и пытался как-то его отыскать, но не смог). И Боря был такой жизнерадостный, постоянно улыбающийся, тощий, как швабра, человек. Помимо того, что он вызвался ночами следить за оборудованием, он ещё делал какие-то игрушки, маленькие аркадки, типа «Хоникса». И Боря говорит: «А можно мне в чём-нибудь принять участие? – Да ради Бога!». И вот в результате Боря из охранника превратился в полноценного члена команды. И я всех, кто делал разные задачи, не старался причесать под одну гребенку, как это было положено, хоть мне и говорили умные люди, что все должно быть в едином стиле. А я им отвечал, что это скучно! Это неинтересно! Это у вас единый стиль в этих ваших всяких программах, играх и прочем. Скукота, все одинаковое. Не, у нас будет эклектика!

Так вот, Боря был очень сильно курящий и его руке принадлежат два коридора, ведущих в комнату Марго и кабинет Маркиза из холла, отличительной чертой которых была дикая накуренность. Мне говорили: «Очень тут туманно», а я отвечаю: «Боря же курит». С точки зрения правильного дизайна это было нехорошо. Но я просто себе представил, что будет, если нашу идею сделать правильными средствами: это был бы пустой, очень скучный и ненужный коридор. Собственно говоря, именно поэтому у нас все помещения очень сильно отличались друг от друга.

Так что каждый, кто приходил в команду, попадал в такую атмосферу, что сразу начинал творить. Вспомнить хотя бы Сергея Кузьмина, что делал шагоход Маркиза, причём с самого нуля: сам придумал, сам натрехмерил, сам анимировал. В конце этот аппарат плясал, а ваш покорный слуга ему показывал, как он должен это делать. Вы только представьте себе, как это выглядело: я перед ним плясал, а Серега расставлял ключи!)

А в чем делали трехмерку?

Только в 3D Studio. Потому что к тому моменту, когда мы практически доделали игру и занимались её отладкой, у нас появился пылесос О2 от Silicon Graphics и в нем была Майя. Он сильно проигрывал в рендере обычному пентюху прошке (Pentium Pro– прим. ред.), хотя это вроде совершенно другого класса машина. А стоил, извини меня, вместе с Майкой 30 штук грина. Это были безумные деньги! Для сравнения, пентюховая машинка стоила порядка двушки (тысяч долларов– прим. ред.).

Если не секрет, откуда были такие большие деньги для разработки?

Лёня, наш инвестор (Леонид Куралин – прим. ред.). Я особо не вдавался в подробности его дел, но знаю, что у него был бизнес в совершенно разных областях. Просто в свое время Саня (Александр Копов – прим. ред.) занимался контрабандой процессоров, памяти и хардов из Сингапура, и как-то на этой почве он с Лёней и познакомился. Саня был, по сути дела, компьютерным спекулянтом, а Лёня был уже сформировавшийся бизнесмен, обладающий достаточно большими средствами, которому просто хотелось реализовать свою идею. И этим он был очень увлечен! Кстати, в роли маркиза выступал его отец, профессиональный актер. Надо сказать, что все Лёнины сотрудники, которые к нам приезжали, были в полном шоке от того, как был устроен у нас рабочий процесс. Например, его бухгалтер приходил и говорил: «Их надо всех выгнать, уволить!». Но Лёня понимал, что если из нас сделать «правильную команду», то никакого ГЭГа не будет, именно поэтому у нас были совершенно разные люди.

Однажды пришел к нам мальчик в оранжевых штанах, такой вот тинейджер той эпохи, которого звали Димка – ему было 14 лет. И говорит: «Я хочу у вас работать». Я спрашиваю: «А что ты умеешь делать?» И он показал сделанный в Autodesk Animator мультфильм «Колобок». На мой вопрос «А почему «Колобок»?» Димка ответил, что это же русская народная сказка! Посмотрев на то, что у него получилось, могу сказать, это был просто адский трэш! Всё это было сделано убого и через жопу, но… чувствовалось, что перец наш! Парень старался, и для него не было никаких правил или законов.

Вообще я хочу сказать, что, с моей точки зрения, это очень хорошая школа для ума. Потому что, например, сейчас объяснить человеку, как программировать только на ассемблере, практически в машинных командах, очень сложно – люди падают в обморок. А тогда другого выхода не было. И свои первые редакторы и всякие программы я писал на ассемблере, выискивая где-то в разных местах документацию об архитектуре видеокарты. До сих пор помню, как я разбирался, что регистр не так, а вот так программировать надо, и что он обратным фронтом… Сейчас эти слова почти никто не понимает. И по большому счету, в наши дни я был бы ко всем этим вещам не готов. Это то же самое, что сейчас ты сам будешь проявлять фото- или кинопленку. И в этом плане, с программной точки зрения, тогда всё было очень трешово. Но, несмотря на сложности, моей главной идеей было то, что всё должно быть как в жизни: если все музыканты будут писать одинаковую музыку, а художники рисовать, как положено в академии, будет тоска зеленая! Не появится никаких Ван Гогов, Дали и т.д, и все будут малевать одно и то же.

Сюжет и логика

Фишкой ГЭГа было то, что мы шли против правил. Когда мне люди говорили, что надо делать шутеры, я к тому времени уже был взрослым мальчиком и по-своему смотрел на такие советы. Были моменты, когда Гарри просыпается и стреляет по факсу (мы сделали интерфейс из Дума), потом по сюжету надо было с бензопилой за зайчиком гоняться. У нас трёхмерных-то составляющих особо не было, лишь игра, в которой ты ходишь по подземелью-канализации. И что самое удивительное, меня что-то пробило, и даже не знаю зачем, но я сделал полноценный лабиринт, который был честно запрограммирован. Народ, конечно, там охреневал, но мне казалось, что фейковый лабиринт делать нечестно, если делать, то настоящий! И по нему действительно можно было пройти по правилу правой руки! То есть я сделал полноценную карту, и игрок, начиная в одной части локации, в итоге оказывался под юбкой у проститутки. Потом появились крысы, по которым ты стреляешь из рогатки. Но, честно говоря, у меня не получалось их преодолеть, за меня все всегда проходили, потому что аркадник из меня никакой.

Мы

проработали больше года, когда вдруг

поняли, что сценарий для квеста, даже с

ветвлением, абсолютно бесполезен.

Гораздо логичнее, и это, вообще-то, лежало

на поверхности, чтобы он выглядел как

карта. Когда ты

куда-то

идёшь, то используешь её хоть на телефоне

и смотришь, куда тебе идти, а не подсказки

«поверни налево, поверни направо». Вот

это было настолько неочевидно! Какой,

нахрен, текст? По сути дела, эти картинки

– это и есть сценарий игры, дополненный

отдельно репликами и, соответственно,

мини-играми.

На этом заканчивается первая часть интервью с Ярославом Кемницем, продолжение которого выйдет в ближайшее время. В нём он расскажет про выход игры на международный рынок, поделится историями о разработке мини-игр, об источниках для вдохновения. Кроме того, поведает о том, почему сценарий, написанный Иваном Охлобыстиным, не подошёл для их проекта, а также много других интересных вещей! Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

В ожидании второй части интервью, предлагаю вам самостоятельно сыграть в ГЭГ. А чтобы упростить для вас эту задачу, в телеграмм канале «Олдфажный геймер» я выложил две сборки: с полностью готовой к запуску игрой и с инсталляторами для самостоятельной установки.

Я играю в игры больше 25 лет и запомнил их именно такими: душевными и затягивающими, с увлекательными механиками и интерактивностью, без внутриигровой валюты и попыток быть чем угодно, но не игрой. В моём Telegram канале тебя ждут не только обзоры на игры, но и актуальные новости, а также рассуждения о геймдеве. Присоединяйся к сообществу олдфагов!

Статья подготовлена при поддержке компании TimeWeb Cloud.

Обсудили с employer бренд-менеджером Realweb Геннадием Прокопенко, как сделать так, чтобы в компании было классно работать, и транслировать это в мир

Как выстроить команду, где каждый работает на общие бизнес-результаты, обсудили с employer бренд-менеджером Realweb Геннадием Прокопенко в новом выпуске подкаста "Потом Доделаю". А ещё — о важности employer-брендинга компании, навыков для эффективной работы и work-life blend.

Успехи компании зависят от гибкости в управлении процессами и умения выстраивать отношения в команде. И это понятно — взаимодействие сотрудников напрямую влияет на качество бизнеса. Так что умение подобрать людей и собрать из них команду — чуть не главный момент для успеха компании.

Если компания хочет быть привлекательной для соискателей, ей стоит развивать бренд работодателя, причем с самого начала развития вектора компании. Employer-брендинг как раз про это.

Здесь стоит задача — создать среду, в которой люди будут и гореть идеями во время работы, и транслировать идеи бренда вовне. Такие сотрудники станут амбассадорами компании и ценностей, которые они несут. Для этого необходимо транслировать ценности компании самыми разными способами и тем самым привлекать единомышленников.

Пожалуй, это и есть ДНК «той самой команды», которая позволит достигать высокие результаты

Геннадий Прокопенко, employer бренд-менеджер Realweb

Мы в Realweb показываем в соцсетях будни нашей команды. Скажем, какой-нибудь рилс залетит на несколько миллионов просмотров — и это привлечёт внимание не только потенциальных сотрудников в нашу команду, но и клиентов. Они посмотрят видео, поймут, какие мы прикольные и современные, и захотят с нами работать — чтобы тоже попасть в эту атмосферу.

Подбор тех самых сотрудников начинается с определения целей и задач компании. Чёткое понимание, зачем именно сейчас нужен тот или иной сотрудник, помогает определить, какие качества от него нужны.

Конечно, всё зависит от вакантной позиции. Хард-скилы и прикладные навыки важны, например, в среде разработчиков. А на многих других позициях в digital-сфере в первую очередь обращают внимание на софты. Такие навыки сложнее прокачать, особенно если их нет изначально. Хардам зачастую проще научить в процессе работы, а вот с софтами это работает не всегда.

Гибкие навыки эффективного сотрудника — это:

Хотя оценить гибкие навыки сложнее, чем харды. Для этого у HR-специалистов есть специальные метрики. Например, тесты на определение уровня ответственности, способность критически и аналитически мыслить, степень гибкости человека. Всё это можно выявить во время собеседования.

Для эффективной работы важно прокачивать софт-скилы. В этом помогут книги о корпоративной культуре, эволюции личности и компаний. Но на первом месте — практика и нетворкинг.

Ещё важно замечать первые признаки выгорания. Понятно, что бизнес — это люди и почти непрерывное взаимодействие с ними. С выгоранием сталкиваются все, поэтому в работе стоит придерживаться нескольких моментов:

Всё это должно войти в привычку, чтобы предостеречь потерю мотивации и ситуацию «опущенных» рук.

Стоит обратить внимание и на то, как вы себя ведёте дома: если дисциплины нет, то вряд ли она есть в рабочих процессах. При этом нельзя сказать, что какая-то конкретная привычка будет мешать работе и нужно просто от неё избавиться. Скорее всего, проблема лежит глубже — на уровне личности.

Подытожим: многое в эффективности сотрудников решают их личностные качества. Важен и образ жизни, который предотвращает выгорание. А на смену work-life balance пришёл work-life blend, когда рабочие моменты гармонично смешиваются с личной жизнью.

Геннадий Прокопенко, employer бренд-менеджер Realweb

Work-Life Blend — про приоритизацию, когда можно распределить всё таким образом, чтобы не страдало ни там, ни здесь. Нужно сделать так, чтобы работа интегрировалась в жизнь и была чем-то, что нам интересно. Чем больше мы проявляем гибкости и манёвренности, тем больше открывается возможностей и для нас лично, и для бизнеса.

Помимо личных качеств, привычек и софт-скилов могут помочь самые разные инструменты. Начнём со стратегических.

Многие топ-менеджеры обращаются к теории спиральной динамики. Она помогает интерпретировать, на каком месте находится человек в текущий момент.

Например:

💡 Если в рамках корпоративной культуры есть задача расти, то необходимо переходить на зелёный уровень и придерживаться его. И при этом не забывать все задачи, которые стояли перед вами прежде.

В остальном — эффективности команды способствуют календари, CRM-системы, корпоративные соцсети и другие инструменты для проектной деятельности.

Помимо этого можно экспериментировать:

Важно обеспечить для сотрудников удобное и комфортное для работы пространство. В Realweb мы создаём для наших команд образовательные проекты и школы. С помощью них можно адаптировать новых сотрудников, полноценно подготовив их к дальнейшей работе.

Ещё у нас есть собственная платформа. У каждого сотрудника есть свой профиль, где каждый может найти по имени нужного человека, его ник в Telegram, узнать, какую роль он занимает и поставить ему задачу по работе. Это удобно и значительно упрощает жизнь.

Полный выпуск этого подкаста можно, как всегда, послушать:

А можно — посмотреть 👇🏻

"Сильно травмировал спину и лег в больницу. Мог только шевелить руками. Тогда я погрузился в Телеграм и создал первый канал", - так начиналась история одного из крупнейших телеграм-агентств полного цикла Spiral agency. Сегодня это контентщики, креативщики, дизайнеры, сейлзы и крупная телеграм-биржа. Клиенты - крупнейшие российские бренды.

Во главе команды – Евгений Коржиков. Интервью с ним - настоящая прогулка по тому, как появилось понятие «вести бизнес в Телеграм».

Материал будет интересен тем, кто только заходит в мессенджер и тем, кто давно ведет здесь бизнес.

Это спецпроект "Бизнес в Телеграм" телеграм - медиа Rec

– Как ты пришел в телеграм?

– Это интересная история. 2018 год. Мне еще не было 18 лет, когда я сильно повредил спину и слег в больницу. И вот ты лежишь, делать нечего и все, что есть – телефон. Листал то игры, то видео. И внезапно наткнулся на бесплатный проект подборок для развития каналов.

Вчитался, изучил, сделал первый канал, где просто выкладывал арты по играм и комиксам. То, что все понимают, и то, что не занимает много времени: зашел, накачал картинок, закинул. Единственное, что делал – проставлял подписи и хештеги. Зашел в проект подборок посмотреть, как это работает изнутри и почему трафик там бесплатный.

Если бы мне не повезло, и идея с подборкой не выстрелила, то сейчас меня бы в Телеграм не было.

Тогда казалось, что 100 подписчиков - это очень много. Идти к такому результату придется около года. Подборка, в числе которой был и мой канал, выходила каждый день, и каждый день приходили новые подписчики. Живые, настоящие. Через два дня у меня было уже больше 100 человек.

Ага, - решил я. Значит, я могу замахнуться на тысячу? В общем, довольно быстро я понял, как это работает. Заявки на подборку открывались каждое утро, и нужно было подать заявку самым первым, чтобы быть в топе. Затем следовало сделать байтовую строчку в 20-30 символов. Тогда многие просто ставили название канала и на этом все. За пару недель получилось набрать первую тысячу.

– Это то время когда рынок «ел» все что появляется?

– Да. С любой хоть немного уникальной идеей можно было выстрелить. У тебя мемы для маркетологов или айтишников? Ты уже стрельнул, потому что никто так не делает. Тогда самой популярной площадкой был ВК. И многие брали чужие паблики ВК и переносили в каналы с тем же самым названием и контентом. За тебя весь контент уже сделали.

Все что нужно — придумать рекламный пост или стащить тот же у первоисточника. Заходило все что угодно

Многие тематики в то время рождались и развивались. Даже те, которые наивно было бы создавать сейчас из-за перегрева рынка. Все, что плохо лежало, шло в телегу. Люди уходили из ВК - это примерно 2019 -20 год. ВК начал жестко закручивать гайки на рекламной площадке и многие побежали на другие. Потому что сегодня у тебя доход 5 тысяч рублей, а через месяц 1 тысяча. Ожидаемо, что люди начали искать другие способы заработка и уходили в Телеграм, где делали все то же самое, чем занимались до этого.

– Туда приходили не делать деньги, а приходили как на площадку для самовыражения?

– Тогда уже приходили за деньгами. Я, наверное, года два прожил в вакууме, думая, что канал в телеграм не может приносить деньги. И хорошо, если в какой-то момент я смогу оплачивать с этого дохода хотя бы мобильную связь. Если смогу зарабатывать около 500 рублей – прикольно. Понимания, что нужно делать деньги, не было.

Тогда уже были каналы, которые зарабатывали, но их было довольно мало.

– Первый момент, когда понял, что можно зарабатывать деньги?

– Решил, что можно не только участвовать в подборках, но и создавать свои. Объявил о создании первой и запустил продажу партнерских мест. Очень дешево.

И один из таких людей, с которым я познакомился, мне сказал: «Ты занимаешься ерундой. Мог бы уже сделать нормальный канал и зарабатывать на нем».

Я подумал: «А почему бы и да?»

Этот человек пришел и оплатил место, значит деньги у него на это были. И он сам сказал мне, что я занимаюсь ерундой. Это стало триггером. Надо сделать что-то нормальное!

К тому времени у меня была сетка из восьми каналов для 130 000 аудитории. Весь контент делался по тому же принципу: скачал-запостил. Люди бесплатно приходили с моей же подборки. На это «бесплатно» я потратил два года.

– Есть понимание, каким был тогда рынок с точки зрения бизнеса?

– Тогда не было внешних рекламодателей, за счет которых держится сегодняшний рынок. Вебинары, курсы, банки.

Единственный бренд, который появляется на любой площадке – казино. И все крутилось вокруг него. У тебя был выбор: либо продаешь рекламу другим каналам и получаешь мало, либо продаешь казино. Казино скупало вообще все и всех.

Были легальные букмекеры и нелегальные, причем вторые платили больше. Но и риски были выше. Тогда телеграм как площадка был другим. Сейчас есть метки: скам, фейк. Раньше тебе просто удаляли канал. Что-то не понравилось - накидали жалобы, канала нет, аккаунта нет. Из принципа ни с легальными, ни с нелегальными не работал.

– Телеграм в то время был аналогом дарк веба?

– Так его и воспринимали. Тогда были истории с блокировками Телеграм. Люди думали: телеграм так и не отдал ключи шифрования, значит он безопасный и можно делать все, что угодно.

– А зарабатывали больше тогда или сейчас?

– На самом деле, мне кажется, сейчас иметь белый канал с маркировкой и контактами с внешкой – банками, компаниями и т.д. – гораздо выгодней. Ты можешь зарабатывать намного больше «в белую». Но это долгая работа.

Потому что раньше подписчик мог стоить рубль или меньше, время окупаемости занимало около месяца. А сейчас ты придешь к тому же человеку в прошлом и скажешь, что твои подписчики будут стоить от 80 рублей и проект окупается минимум полгода. Да он пальцем у виска покрутит.

– Ты упомянул, что раньше могли запросто снести каналы. Накидали жалоб и снесли. Это был инструмент конкурентной борьбы?

– Конечно. Это один из инструментов… Надо понимать, что у каналов разные тематики. Например, тематика 18+ - очень агрессивный рынок, грязи много, оскорблений, конкуренция дикая. Это выливалось в то, что каждый хотел друг друга съесть. Все способы были грязные.

Могло быть так: ночью лег спать, а твой основной аккаунт добавляют в другой канал, делают тебя его владельцем и накидывают запрещенного контента от твоего имени. После чего заливают ботов, чтобы канал стал публичным. Кидают жалобу и в течение 30 минут тебе удаляют аккаунт. Телеграм считал, что ты как владелец публичного канала запостил огромное количество треша, и ты плохой, тебя надо удалить.

– Сейчас такое используется?

– Сейчас есть много способов защиты. Как минимум, можно запретить добавлять себя в группы. Раньше тоже можно было, но не все этим пользовались. Сейчас общее понимание людей, как обмануть другого – выросло. Но есть много кейсов, когда обманывают людей на банальном фомо. Ощущение потерянной выгоды, денег. Когда тебе пытаются втюхать какой-то накрученный канал, или продают через фейкового гаранта, или покупают через него, и ты лишаешься и денег, и канала. Вариантов много. Но сейчас это больше не технические возможности, а социальное хакерство. Жажда наживы и невнимательность. На этом играют.

– Как пришла идея, что надо создавать бизнес?

– Когда я понял, что занимаюсь ерундой. Изучил все и понял, что хочу попробовать другую тематику. Я продал все каналы за 25 тысяч рублей. Этих денег мне хватило, чтобы создать канал Эмпирей. Тогда это был пикрандом. Просто случайные картинки без привязки к тематике, поток изображений. Там можно было продавать и покупать рекламу. Он довольно быстро вырос до 30 тысяч подписчиков.

Канал занял интересную позицию между аниме и юмором, поэтому у меня было больше вариантов, кому продать и где купить.

На этом этапе я стал тем самым человеком, который говорил – ты занимаешься ерундой.

Я начал ходить по ребятам. Обучал. Поддерживал. Покупал у них рекламу, делал льготные скидки, чтобы люди шевелились. Я бесплатно взрастил человек 30. Они еще кого-то, и таким образом мы создали тематику лайт-аниме. Я не присуждаю себе лавры. Было много других ребят, но свою лепту я в это внес. Люди начали понимать, что здесь можно зарабатывать. Начали вливать деньги, рекомендовать другим. За счет этого вливания денег вся тематика и выросла.

Все были за идею заработать, и все понимали, что чем больше будет пул аудитории, тем будет лучше. Таким образом лайт-аниме и зародился. Лайт - потому что без 18+.

– Кто был основным рекламодателем на этих каналах?

– Мы сами и были. Я купил у тебя, ты купил у Вани, и так и крутились. Перекидывали деньги друг другу. Но тогда деньги выступали гарантом того, что у тебя есть возможность вырасти и получить больше трафика. Насчет заработка тогда было очень трудно говорить. Я начал выходить на каналы про Японию, путешествия. И тоже не прогадал. Потом пришли сайты с аниме и студии дубляжа. Все вокруг этой тематики. Казино тоже приходили в нишу. Но смысла продавать рекламу казино не было, так как это влекло отписки. Можно продать несколько реклам своим же и получить больше денег без негатива аудитории.

Где-то год я этим занимался. Развивал сначала один канал, и потом появилась сетка аниме и юмор каналов и общая аудитория составила около 150 тысяч. Ежемесячно я зарабатывал с каналов 100 000 рублей.

И я вдруг понял, что устал, просто перестал видеть огромные перспективы. Понял, что все это рутина.

Я же все пять каналов вел самостоятельно. Сам писал, покупал рекламу, продавал, и в итоге выгорел. Понял, что хочу уйти во что-то более серьезное. И решил пойти в тематику IT или маркетинга. Продал все каналы разным людям за хороший прайс: каждый канал ушел по 100 000 рублей. Часть отложил, а на 150 000 купил канал в IT. Это был 2021 год, лето.

Я начинал развивать этот канал, и после ушел в маркетинг. Ко мне стали приходить серьезные рекламодатели, начался документооборот.

Где-то год потратил на ведение канала, учился писать посты в маркетинге, работать с документами. В 2022 году у меня была небольшая сетка IT и маркетинговых каналов. Я тогда уже понял, что они могут стать серьезным бизнесом

– Сетка аниме, потом сетка маркетинга и IT. Какая первая трудность, с которой пришлось столкнуться?

– Поиск рекламодателей. Тех, кто у тебя захочет купить рекламу. Потому что в юморе и аниме у тебя довольно ограниченный несколькими чатами пул таких покупателей, их всех можно обойти за две недели. Плюс, есть огромное количество не самых приятных людей, которые не купят, но будут ждать, когда ты купишь у них. Потом, когда ушел в IT и маркетинг, тематика была очень сильно подвязана на курсы и вебинары. Как у маркетингового агентства: приходит рекламодатель и под него планируют рекламную кампанию. На это может уйти месяц или два.

Ты потратил на канал 200 000 рублей, а на то время это дикие деньги для канала, и вот, представь, у тебя два месяца нет покупателя. Приходят и спрашивают: «Рекламу продаете?», ты им «Да». И они опять уходят планировать.

– Когда случился первый успех?

– Наверное, самый первый IT-канал, который я купил - «Клиент покинул чат». Я его очень быстро смог оживить. Канал был простой в плане контента. Это переписки с клиентами. Он и сейчас есть, и даже существует куча аналогов. Я отбил его за недели две, 150 000 руб. на покупку, и 100 000 сверху на рекламу. Я тогда понял, что покупка была хорошая, я не прогадал. Это было первое понимание успеха.

Потом прошел год. Я задумался над тем, что мне нужно что-то большее. Примерно понимал, как работает рынок, тогда начался бум агентств в Телеге. Но у многих это было так: есть я, друг, и у нас агентство. Ваня делает, я руковожу. Примерно так все это тогда выглядело.

Смотрел за работой этих агентств со стороны клиента, так как контент уже выкладывал контентщик, и думал: «Блин, это позор. Так несерьезно, качество услуг не очень».

Я задумался сделать свое. Но тогда не было стимула, не было понимания, как руководить кем-либо вообще. Потому что все, что до этого делал, я делал сам и никого к работе не подпускал. Была большая проблема делегирования, от работы с рекламодателем до контента. А когда находил исполнителя, была проблема с контролем его работы.

Читатели, это первая часть интервью с владельцем телеграм-агентства Евгением Коржиковым. Вторую часть, в которой он рассказывает что происходит на рынке труда в Телеграм, как стать ТОПом среди каналов, какие тематики на спаде и каким был самый неожиданный клиент телеграм-агентства, я опубликую здесь позже.

Если вас заинтересовал этот материал, то прошу учесть один важный момент: в первую очередь интервью появляются в телеграм-канале Rec. Журнал о продвижении

Проект называется OfelyArt Home и построен в России нашими читателями. Рассказывает в нашем интервью Вильгений, создатель проекта:

Мы с женой Аленой ведем творческий образ жизни, я занимаюсь разработками в области экспериментальной скульптуры, а Аленка экспериментами с дизайном одежды. Все началось с возможности купить небольшую квартиру в многоэтажном доме на окраине Санкт-Петербурга или же комнату в коммунальной квартире в центре. На тот момент у нас появилась первая дочка и внимание тому, что нас окружает стало уделяться уже иным образом.

Мы начали искать то место где по настоящему хочется жить.. Сперва отправились в Европу потом в Азию, после в Индонезию. На экваторе было безусловно здорово и бесконечные пальмы, острова и вулканы подпирающие горизонт, и все непрерывно течет в своем неспешном ритме, но не хватало одного - запаха СОСЕН.

Мы приняли решение создать точку отсчета, базовый лагерь, дом в таком месте –куда всегда приятно вернуться. Этим центром для нас стали окрестности Санкт-Петербурга. В итоге так и поступили…

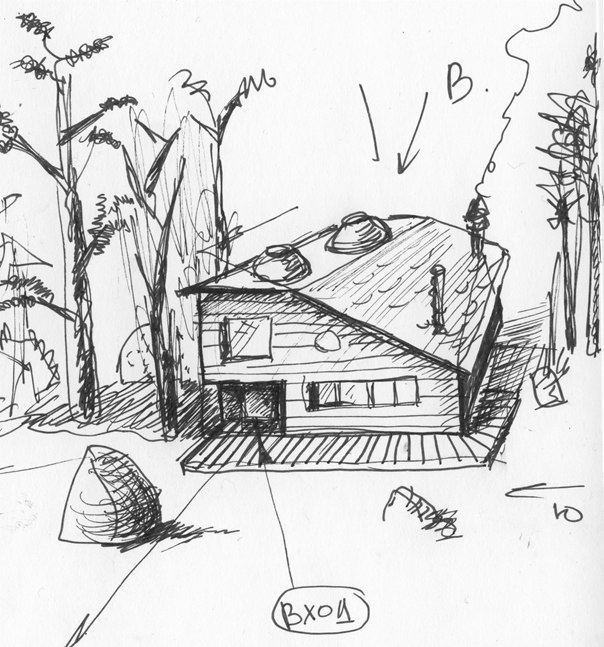

Примерно 5 месяцев ушло на создание проекта того, что бы хотелось построить. Определились и с местом под строительство. Интуитивно тянуло на север Ленинградской области в долину рек, огромных камней, хвойного леса и Ладожского озера… Нашелся способ недорогого приобретения земельного участка – через государственный аукцион аренды земли…

В приглянувшемся нам районе нашелся лот на аренду приграничного к лесу участка в 25 соток, мы решили поучаствовать и выиграли аукцион…Идея этой программы в том, что аренда помесячно выплачивается до постройки дома и его регистрации в БТИ. После участок выкупается за 2% от кадастровой стоимости. Нам удалось уложиться в 1 год и сумма составила примерно 350 000р. Примерно так выглядел наш участок в начале работ.

Первые выезды начались в конце апреля, к маю мы уже поставили временный дом — геодезический купол-спальня и типи-кухня.

Мы перебрались жить в наше временное жилье и примерно раз в 2 недели ездили обратно в город за материалами и прочими необходимыми вещами.

В качестве основного материала для строительства были выбраны соломенные блоки, деревянный каркас и глиняная штукатурка для облицовки дома.

Дальнейший процесс непосредственно строительства дома во второй части истории OfelyArt Home.

Необычный дом, напоминающий дирижабль, построил новосибирский художник Иван Дыркин. Вдохновившись идеями американского архитектора и инженера Ричарда Фуллера, а также помощью своего первого и самого главного заказчика — мамы Людмилы, он выбрал для своего дома форму геодезической сферы-купола.

— Иван, а как возникла идея построить именно купольный дом?

— Фишка в том, что я не задумывал дом… В планах был дирижабль! Однажды пришла в голову гениальная мысль о том, что, основываясь на законе Архимеда, можно смастерить воздухоплавательное судно. Узнал, что если из шара объемом 1 кубометр убрать воздух, то при нормальном атмосферном давлении возникнет подъемная сила 1,3 килограмма. Вроде бы всего нужно — создать вакуум, и полетели…

Подумал: Эврика, изобретение века! А оказалось, что в XVI веке над этим вопросом уже трудился какой-то французский алхимик. Он взял медную оболочку, стал выкачивать из нее воздух, а она взяла и схлопнулась. Потом об этом размышляли еще несколько гениев, но не могли справиться с основной проблемой: все материалы на растяжение работают хорошо, а на сжатие — плохо.

Нужны были супержесткие и сверхпрочные материалы. Поиски таковых привели меня к понятию «самонесущая оболочка». Придумал ее и воплощал в своих проектах инженер-экспериментатор Владимир Шухов. Фишка в том, что каркас, переплетенный особым образом, избавляет от необходимости во внутренних подпорках.

Потом я познакомился с идеями Бакминстера Фуллера — американского изобретателя, который в 50-х годах прошлого века активно продвигал и строил геодезические купола — сооружения, похожие на мой дом. Оказалось, что это и есть суперпрочная оболочка. Если и появятся вакуумные дирижабли, то, думаю, они будут сделаны именно на ее основе.

А потом произошло другое событие — пока я фантазировал насчет вакуумных дирижаблей, разваливался родительский дом. Нужно было что-то делать: ремонтировать старый или строить новый. Я выбрал второй вариант и с учетом всего изученного предложил маме такой проект.

— Подобных домов в Новосибирске еще не было?

— Жилых вариантов не было.

В 2011 году я приступил к проектированию, плотной работы было всего 3 месяца, но строил свой дом потом около 3 лет. Много времени ушло на поиск знаний, разработку деталей и продумывание строительных хитростей. Книг на русском языке на эту тему тогда еще не было, все узнавал по крупицам.

К примеру, выяснил, что единственная компания, которая производит такие дома на деревянном каркасе, находится в Америке. Лишь там можно было заказать коннекторы — узловые соединения, необходимые для сцепления между собой многоугольников, из которых состоит полусфера. Комплект стоил около 15 тысяч долларов!

Таких денег у меня не было и пришлось придумывать другие виды узлов, которые могли бы подойти. Чтобы изготовить эти элементы, вдоволь наобщался со многими сварщиками и инженерами. Меня воспринимали по-разному. Ведь никто из местных такое еще не сооружал, а тут некий Ванька без специального образования говорит: «Хочу строить!»

Помню, пришел к инженерам в академию и познакомился с двумя молодыми специалистами. Один отговаривал: «Зачем тебе это нужно? Только силы и время зря потратишь! Построй себе нормальный квадратный дом». А второй, наоборот, поддерживал: «Замечательно! Делай! Такие дома где-то в мире стоят, отлично выдерживают восьмибалльные землетрясения, ураганный ветер».

У меня вырисовывалось два варианта… И я пошел на поводу у своих желаний.

Подходящие узлы у меня все-таки появились. Сделал их третий по счету сварщик из тех, что согласились за это взяться. В итоге такие «Дыркинские коннекторы» оказались намного дешевле и проще в применении.

— Были сложности, когда хотелось все бросить?

— Был один момент. Я, наконец, прошел долгий путь подготовки к возведению дома, получил от сварщика коннекторы, отлил фундамент, начал собирать первый ряд, а детали каркаса просто-напросто не сошлись. Расхождение было 20 сантиметров! На два дня я погрузился в переживания по этому поводу, а потом нашел ошибку, вернулся на шаг назад, кое-что переделал и благополучно собрал каркас. Но это уроки, с помощью которых я учился и набирался опыта.

— Вы художник — трудно ли было стать архитектором?

— Меня как художника в то время очень увлекал сам процесс - воспринимал стройку как перформанс или даже хэппининг. В процессе строительства послал несколько фотографий на конкурс-премию АРХИ WOOD, посвященную деревянной архитектуре. В пояснении к снимкам написал, что возведение этого дома — большой перформанс.

По итогам моя работа вошла в десятку лучших домов по России в номинации «Частный дом». После того как дом был построен, народ стал проявлять большой интерес и серьезность: приходили, смотрели, советовались. Мой опыт интересует других людей, тем более что форма стремительно набирает популярность. За два года я поучаствовал в строительстве пяти куполообразных домов: под Новосибирском, Томском и в Алтайском крае.

— Какие отличия такого дома от квадратного стандарта?

— В круглом особенная акустика. Весь дом заполнен звуками, и от них сложно как-то отгородиться. К примеру, если кто-то что-то сказал в противоположной стороне, кажется, что совсем рядом. Это шикарное свойство для музыки, и я этим пользуюсь. Ко мне часто приходят друзья-музыканты. Кстати, дом не только внешне похож на большой барабан — однажды, когда праздновали новоселье, он выступил в этой роли. Тогда еще не было двери и окна, и друзья-барабанщики играли внутри так, что было слышно далеко в городе.

Заметил множество плюсов такой формы. Во-первых, высокий потолок. Классно, когда ощущаешь, что над головой 4,5 метра. К центру купола были подвешены качели. Представляете, что гости тут вытворяли? Оборвали. Хочу восстановить.