Чихающий лаборант или мезозойский динозавр? Интервью с палеонтологом Павлом Скучасом. Часть 2

SciTeam записали интервью с кандидатом биологических наук, доцентом СПБГУ, палеонтологом Павлом Скучасом. (П.С. — Павел Скучас, С.Г. — Сергей Гачин). Павел Петрович уже был на Пикабу на прямой линии, организованной всё тем же SciTeam.

Стенограмма представлена для наших коллег из PaleoNews

Часть первая

Часть вторая

С.Г.: Так, я заслушался и всё основное забыл. Как ищут, где копать, что используют для этого, [чтобы] найти местонахождения?

П.С.: Многое уже известно, и первопроходцы были до нас. Огромное спасибо надо сказать геологическим службам по всему миру — у нас в ХХ и ХIХ веке, в первую очередь, конечно, в двадцатом, в советское время, шло картирование геологическое. Особенно, когда Советскому Союзу, молодой стране, понадобились новые ресурсы, пошло освоение арктических территорий, труднодоступных. И, соответственно, посылались в разные места партии геологов, они пытались понять, какие породы выходят, какого возраста, что из себя представляют. Результатом этой деятельности были геологические карты. Геологические карты того или иного масштаба сделаны, в общем-то, для территории бывшего Советского Союза, ну и, на самом деле, для большей части Земли уже. Но если мы говорим про нашу страну, то в России, в Российской Федерации, есть геологические карты, хотя там есть много мест, которые бы желательно детализировать. Это какие-нибудь труднодоступные северные регионы, куда до сих пор геологи ездят и делают эти карты. Во время подготовки таких карт, во время работы реальных экспедиций находили иногда остатки. Если во время работы партии находят кости динозавров, обязательно это фиксируется — и другие, на самом деле, любые окаменелости тоже. Мы говорили про стратиграфию, а это важно — задокументировать, какие находки были сделаны, чтобы использовать для определения возраста. И в легендах к этим картам указывалось, в подробных отчетах указывалось — если геологи нашли динозавров, надо туда ехать, искать динозавров. Далее, есть такое правило — что окаменелости, либо (давайте пример с позвоночными) кости надо искать там, где они есть. Это правило такое -— первое правило палеонтологического клуба. Что это значит? Бесполезно искать кости динозавров в осадочных породах палеозойской эры — тогда их еще не было. Или глупо искать динозавров вместе с мамонтами — они уже тогда вымерли, за исключением птиц. Соответственно, при поисках динозавров нас интересует конец триаса, юрские и меловые отложения — это уже сильно сужает круг. Дальше мы не будем искать динозавров в морских отложениях, мы будем искать их на континенте — это тоже сильно сужает круг. И, на самом деле, когда смотришь на геологическую карту, понимаешь: ага, вот здесь вот континентальное отложение юрского периода, а дальше надо посмотреть, где они образовывались — это озёрные отложения, речные, что там находили? Если там находили кости рыб, то наверное имеет смысл поехать и посмотреть — может быть, при промывке там обнаружатся млекопитающие, зубы динозавров. Использование геологических карт, геологических вот этих знаний, которые уже накоплены — это вот основа для поиска новых местонахождений. Если нашли их в континентальных отложениях в одном регионе, и сходные континентальные отложения по своему происхождению есть в соседнем регионе — надо ехать и искать. Первые динозавры, которые условно считаются российскими, на самом деле, они не российские.

Это вот можно прийти в Геологический музей, у нас на Васильевском острове, посмотреть — там скелет динозавра, что называется Манчжурозавр. Это выкопали на другом, китайском берегу Амура, ещё до революции. Но что можно предположить: если на той стороне Амура есть меловые отложения, мелового возраста, то и на нашей они должны быть — значит надо искать где-то там же: в Амурскй области, в районе Благовещенска. Это было сделано, и мощные кладбища динозавров были обнаружены. Юрий Болотский и его сын Иван Болотский сейчас вот до сих пор в том районе копают, и там фантастические результаты. Но это, опять же, предсказуемо. Кроме этого, когда строят дороги, и в тех местах, где есть подходящие по возрасту и по своему генезису происхождения отложения, делаются уникальные находки: если срезают холм с меловыми отложениями континентальными, там есть шанс что-то найти. В нормальных ситуациях, и сейчас это стало нормой, по крайней мере, становится нормой для России: когда строят железную дорогу, пробивают туннели, привлекаются археологи геологи, соответственно, иногда и палеонтологи — чтобы ничего не пропало. Уникальные местонахождения в Японии — различных мезозойских позвоночных, в том числе динозавров — как раз были сделаны при прокладке туннелей, это нормально. Второй момент: надо искать еще и на карьерах. Если в карьере добываются юрские угли и в подробных описаниях этого разреза пишется, что выше этих углей находятся песчаные и глинистые отложения содержащие остатки рыб — надо ехать и смотреть такие места. Значит там позвоночные есть, это перспективное место. Поэтому ориентируясь на геологические карты, ориентируясь на происхождение тех или иных отложений, ориентируясь на предыдущие находки, можно предсказать с той или иной степенью вероятности удачные обнаружения. Всегда есть шанс что-то найти уникальное, либо, наоборот, можно провести там несколько недель или месяцев, и не найти ничего. Такие экспедиции тоже бывали.

С.Г.: А если нужно найти что-то конкретное, например, переходное звено от водного животного к сухопутному, от примитивных обезьян к человеку, можно как-то так сориентироваться, где это искать, например?

П.С.: В общем, это уже было сделано. Наиболее яркий пример — это ещё пока рыба, но уже почти амфибия под названием тиктаа́лик. Его нашли в позднедевонских отложениях Канады: целенаправленно известный палеонтолог Нил Шубин поехал туда, потому что он знал, что эти отложения такие прибрежные — морские, но прибрежные, либо очень близко к берегу. Это подходящий возраст, он пользовался правилом, что надо искать там, где они есть — и там находили остатки других рыб, панцирных. И вот они поехали, начали искать, искать, искать — и нашли.

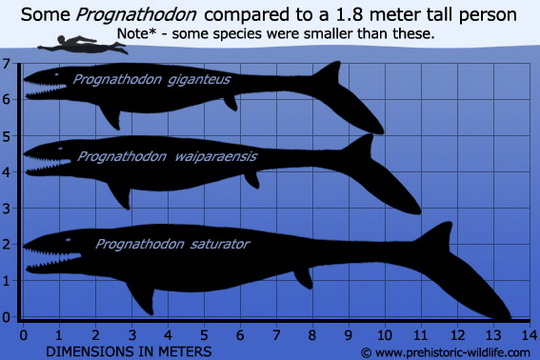

Мы знаем, что млекопитающие — это Триас, что те же птерозавры — это Триас, черепахи — тоже Триас. Мы можем предположить, что в триасовых породах, ну, не с самого конца триаса, с середины—начала Триаса надо искать переходные формы к летаюшим птерозаврам, к млекопитающим. И действительно, некоторые такие формы, по крайней мере переходные к млекопитающим, или претендующие на таковые, были найдены. Нам нужно знать отрезок времени, где искать, и просто подбирать подходящую географическую точку, где сохранились породы подходящего происхождения. Опять же, переходные формы к птерозаврам бессмысленно искать в морских отложениях, но если вас интересует появление мозазавров — гигантских водных ящериц, которые появились в меловом периоде, нужно искать в морских отложениях начала мелового периода.

С.Г.: Можете назвать какие-нибудь самые выдающиеся открытия в палеонтологии за последнее время, за последние, например, десять лет?

П.С.: Есть, наверное, ключевые находки... Мне хотелось бы взять чуть пошире период, нежели десять лет. Вот как раз обнаружение вот этого тиктаа́лика, переходного звена...

С.Г.: В каком году?

П.С.: Ой, по-моему 2006-й.

С.Г.: Достаточно свежее еще.

П.С.: Но для меня самое яркое вообще открытие — это когда начали обнаруживать пернатых динозавров. Я просто помню, это что-то в районе девяносто седьмого года. Я помню, я тогда был студентом, и для меня это было действительно шоком. Только что был фильм «Парк Юрского периода», где впервые начала продвигаться идея происхождения птиц от динозавров — и тут находят пернатых динозавров.

Конечно это, мне кажется, одна из самых важных находок. Кроме этого, наверное, имеет смысл отметить находки Мари Швайцер, которые показали, что сохраняются сложные органические молекулы, белки, иногда даже оболочки клеток в ископаемых костях — для меня это был очень серьезный вызов. Кроме этого, когда начали по размерам полостей клеток, которые строят кость — они называются остеоци́ты — реконструировать размеры генома, то есть количество ДНК на одну клетку ископаемую. Потому что чем больше ДНК на одну клетку, тем больше клетка сама — это просто правило, которое работает на современных животных. Получается такой уход постепенный от классической такой палеонтологии в сторону молекулярных процессов, молекулярной подоплеки — это, конечно, тоже впечатляет. Таким образом, тиктаа́лик, пернатый динозавр и открытие Мари Швайцер... И спасибо многим китайским находкам которые не являются динозавровыми — это и раннемеловые птицы, много новых видов птиц было открыто в Китае, что улучшило понимание эволюции птиц. Совершенно фантастические юрские и меловые находки млекопитающих — это по сути дело реабилитация этих мелких зверьков. Можно даже не называть их мелкими, не все из них были мелкими, но таков наш стереотип о мезозойских млекопитающих — что-то маленькое и невзрачное. Нашли сейчас самых разных мезозойских млекопитающих: планирующих, как белки-летяги, полуводных, как бобры, роющих, как кроты и т. д.

С.Г.: Это недавно было?

П.С.: Да, это все в течение последних 10 лет было сделано несколько находок. Вот этот, который жил как бобр, это совершенно вымершая группа, докодонты называется, и даже родовое название — касторокауда, боброхвост переводится.

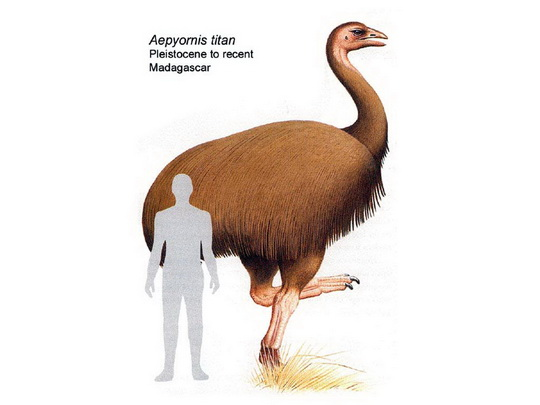

Совершенно фантастическое получается разнообразие. Ну и таких на самом деле, открытий... Я только про позвоночных говорю, а уж сколько сделано всего в реконструкции кембрийских беспозвоночных организмов, сколько сделано в реконструкции появления и выхода растений на сушу в палеозое, появления цветковых растений! На самом деле, палеонтология сейчас очень серьезно двигается вперед, будет сделано множество находок, но и в потоке информационном, который сейчас обрушивается на нас... Ведь пишут много статей. Это хорошо, значит палеонтология развивается, но оценить полностью научную значимость новых находок иногда сложно. Когда заголовок, вводит в заблуждение, например, недавно: открыли самую большую наземную птицу из группы слоновых — эпиорнисов. Действительно, там оказалось, что то были огромные вроде как, до 700 килограмм веса нелетающие мадагаскарские птицы. Но их не открыли заново — просто раньше это был самый крупный вид эпиорниса, а теперь его выделили в отдельный род. Просто там посмотрели строение — да, отличается от остальных эпиорнисов. Это интересно? Интересно. Это дает что-то абсолютно новое для понимания эволюции позвоночных? Нет. Поэтому да, нас радует что-то большое и крупное, но всегда надо понимать, что это дает для общего понимания картины. Поэтому находок много, открытий много, но для меня такими иконами открытий палеонтологических являются открытия пернатых динозавров, тиктаалика и органических молекул ископаемых остатков.

С.Г.: А чего вы ждёте, например, каких-нибудь будущих открытий?

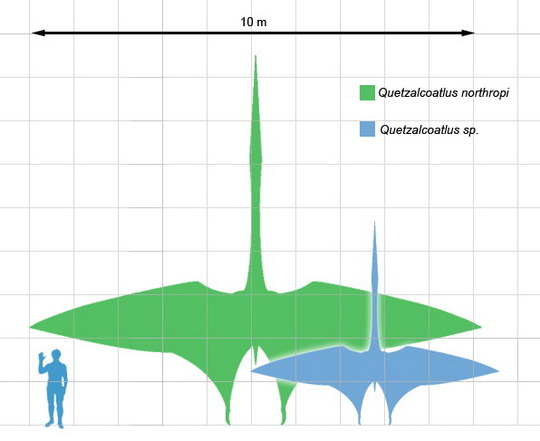

П.С.: Ну, я все еще надеюсь открыть какие-то переходные звенья, наверное, мне хочется, например, обнаружить переходные звенья от древних амфибий к современным. Их опять же надо искать в триасовых отложениях. У нас были экспедиции на Нижнюю Тунгуску — мы нашли амфибий, которые были известны и до нас, сейчас изучаем и смотрим, может быть, это вот что-то близкое к переходному. Ну, по крайне мере, это интересный процесс. Но каких-то таких задач на ближайшее время: поехать туда и найти что-то переходное, или найти что-то гениальное — я не стал бы ставить. Скорее, мне сейчас интересно развитие целых фаун, как развивались фауны в юрский период, в начале мелового на территории России, как эволюционировали, какие были особенности у фаун, которые формировались в полярных территориях. Поэтому ездим в Якутию, изучаем полярные раннемеловые фауны. У нас есть материал, который привезли наши замечательные палеоботаники, которые сделали уже пионерские такие открытия. Ну вот, сейчас есть недообработанный материал по динозаврам, который нужно доделать и ответить, может быть, на ряд вопросов — как динозавры жили в условиях полярной ночи и полярного дня. На самом деле, задач много. Потихонечку они будут решаться, я думаю. Ну и мне, наверное, еще интересно все-таки: мы возвращаемся к палеобиологической линии палеонтологии — линии Жоржа Кювье — мне интересно, как жили те или иные вымершие представители, как они росли. Оказывается, что иногда про каких-то древних животных от которых много скелетов известно (те же самые пермские парейазавры — это практически символ Пермского периода), нет окончательного ответа, как они жили. Были они полуводными, водными или наземными, как они быстро росли — вот такие вот вещи пытаемся тоже решить, какие-то отдельные вещи. Или какие были основные механизмы эволюционного гигантизма у птерозавров — тоже меня этот вопрос интересует — у нас даже исследование было проведено на эту тему, но, к сожалению, пока еще оно не доведено до публикации. То есть планов много —- главное, чтобы люди были.

С.Г.: Важно ли популяризировать палеонтологию?

П.С.: Важно популяризировать науку в целом. Тут можно говорить о двух уровнях, или о двух параллельных линиях. Первое: чем больше людей имеют хорошее образование, ориентируются в научных достижениях, достижениях техники — тем просто выше культурный уровень, а чем выше культурный уровень, тем больше шансов оказаться в цивилизованном обществе. Ну это так, грубо говоря. Второй момент, он, наверное, такой совершенно не связанный с практической стороной. Мы все в детстве интересовались происходящим вокруг — вот эта детскость, она осталась у учёных, которые пытаются что-то новое найти, открыть что-то для себя. Все больше людей тоже хочет узнать что-то новое для себя, даже не будучи учеными. Мне кажется, что когда ученые делятся своими открытиями объясняют, что это значит, это такое взаимное удовлетворение потребностей детских педоморфных, которые остались у взрослых людей. Третий момент — этот момент, на самом деле, не сразу приходит в голову, но это единственный путь, чтобы наука жила. Представим себе ситуацию, что ученые вообще не делятся своими открытиями, что они делают — никто ничего не знает. Да, появляются холодильники, мобильные телефоны... С какого-то момента многие обыватели решат, что наука не нужна. А зачем? Вот у нас есть холодильник, есть мобильник а зачем нужна, например, палеонтология, или там еще что-то? В итоге такие люди, которые не знают о значении науки в целом, они придут к власти, к административным постам, и упразднят науку. Для того чтобы наука существовала, она должна объяснять, чем она занимается — иначе её просто прикроют. Получается, что популяризация науки удовлетворяет разные вещи: это интерес общества, это выживаемость науки самой и выживаемость общества в целом. Без этого ничего не будет, мне кажется.

==========================

Спасибо за внимание

Комментарии