ДНК есть? А если найду?

Чем мельче проблема, тем хитрее её решение. Изучение микроорганизмов и работа с ними сопряжена с рядом трудностей. Начиная с того, что без специальных приборов вы не углядите свой объект напрямую, и заканчивая тем, что организм из одной клетки меняется настолько стремительно и эволюционирует в масштабах культуры настолько сильно, что порой культуры с разницей в день и один пересев по свойствам имеют различий больше, чем два разных вида.

Особенно важно, если вы работаете с чем-то, ранее малоизученным или продуцентом "в работе".

Продуцентом называют организм (микроб или макрообъект), который производит какие-то полезные вещества или сам является частью такого вещества. Например, молочно-кислые культуры или лактобактерии в таблетках – это продуценты. Аспергиллус Нигер, производящий лимонную кислоту на заводе, это продуцент. Дрожжи в хлебе, квасе и пиве – тоже продуценты

Но я работаю с продуцентом другого рода – с бактериями, относящимися к виду Bacillus subtilis, знакомой и родной сенной палочкой, разные штаммы которой давно используют в препаратах для защиты растений. Как выяснилось в последних исследованиях, значительная часть известных человеку свободноживущих бацилл из разных уголков мира относится к сенным палочкам. Даже сильно различающиеся по свойствам и внешнему виду колоний. Как же это выяснилось? Всё дело в том, что в биологии с конца прошлого века наступила эпоха молекулярки. Человечество достаточно развило свои технологии, чтобы залезть под кожу каждой твари и изучить её не только внешне, визуально и на ощупь, но и доковыряться до самой сути жизни – до первичной структуры молекул белков и ДНК. И тут встаёт проблема: белки могут быть сходны у животных не только одного вида, но и разных конвергентных (независимо эволюционировавших в сходные формы) таксонов. Думаю, многие слышали, что мыши являются одним из модельных организмов для изучения мозга, и причина этому как раз в том, что у человека и мышей сходство в иммунитете мозга больше, чем у людей и собак (с обезьянами сходства больше, но и этических вопросов общество задаст больше).

При этом один и тот же вид в разных условиях или поколениях производит разный набор белков и даже разные версии белка. Так, отнесенные ранее к разным видам по внешнему строению, сезонам развития и составу белков грибы Bipolaris sorokiniana и Cochliobulus sativus оказались генетически одним и тем же видом, но разных поколений. Примерно то же случилось и с водорослями, и с бактериями.

Так вот, изучение генетической структуры теперь стало необходимой частью любого серьёзного исследования, без которой его не примут на рассмотрение методической комиссии и в больших изданиях. И моя работа исключением не стала.

Хотя полокусный анализ я провести не могу (хотя бы из-за времени и стоимости работ, у меня много полевых и лабораторных испытаний), провести примерную оценку гетерогенности вполне в силах нашей лабы.

Гетерогенность – это степень "разброса" генетических отличий в популяции. Другими словами, насколько популяция разнообразная и генетически стабильна. Особенно это важно в случаях как мой – я получала дочерние изоляты из природного, и они оказались очень разными по свойствам: одни хорошо подавляли рост плесневых грибов, другие уничтожали фитопатогенные бактерии, третьи были средними по обоим показателям, но хорошо росли и держались больше двух недель, не погибая. Учитывая, что это все было получено из одной капли исходной культуры с титром 10^8 колониеобразующих единиц на миллилитр, это очень большая разница. Поэтому и встал вопрос о необходимости проверки. Выбор пал на доступный и относительно простой анализ за авторством одного из совмещающих сотрудников нашей лабы.

Но перед этим сначала нужно извлечь ДНК для изучения. (есть, конечно, методы "засунь в каропку, она все сама сделает", но нам они не доступны)

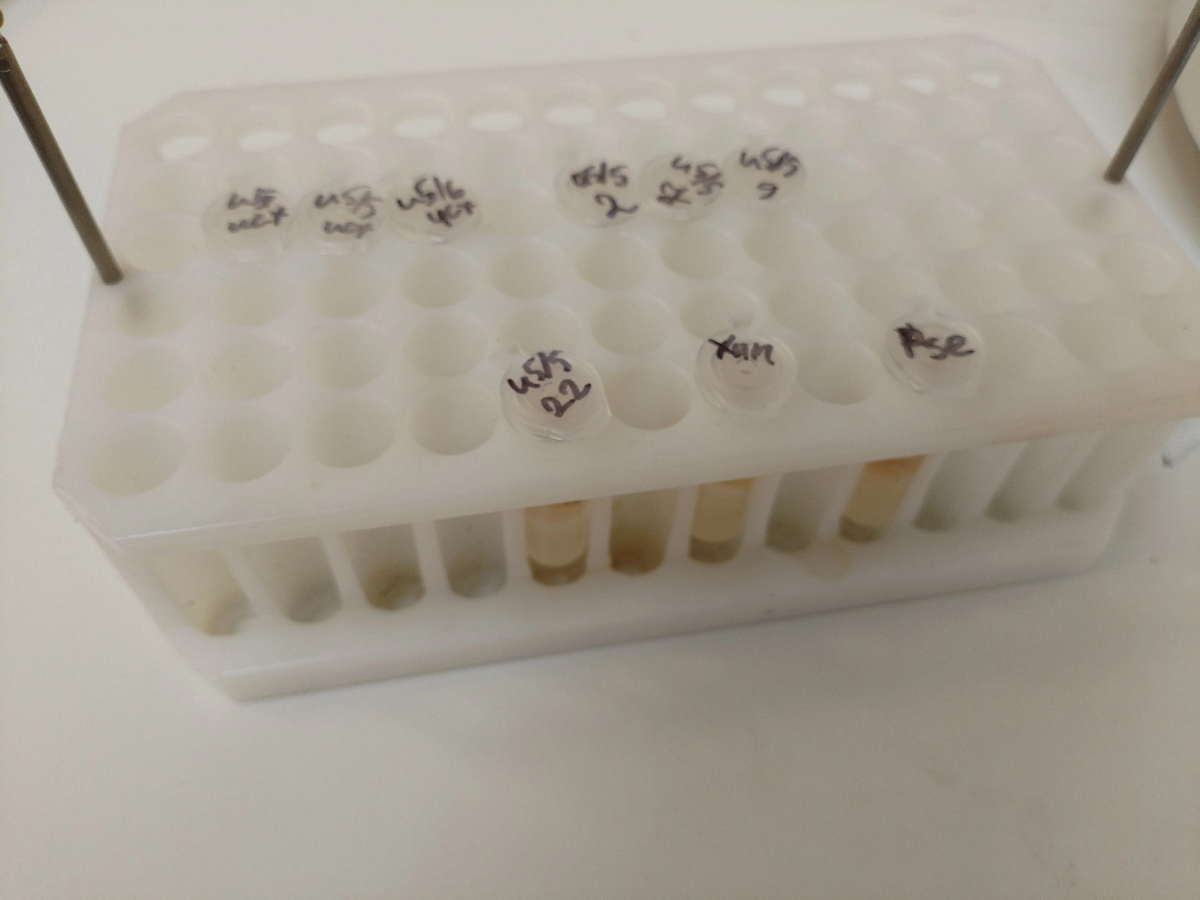

Для этого надо наработать культуру, то есть, вырастить её побольше. Но изоляты, с которыми работаю я, растут слишком быстро, и стандартные 3е суток это слишком много – за это время на жидкой среде бациллы успевают уйти в споры, и достать оттуда суперспиралезованную ДНК почти нереально. Поэтому мне приходится сеять их на 14-16 часов, чтобы успеть снять, отстоять, перелить в пенициллиновые флакончики и довезти до соседнего института раньше, чем они наедятся и уснут. На фотографии вы можете видеть колбы возрастом в 16 часов – готова поспорить, плотное белесое кольцо наросших бактерий вас удивило.

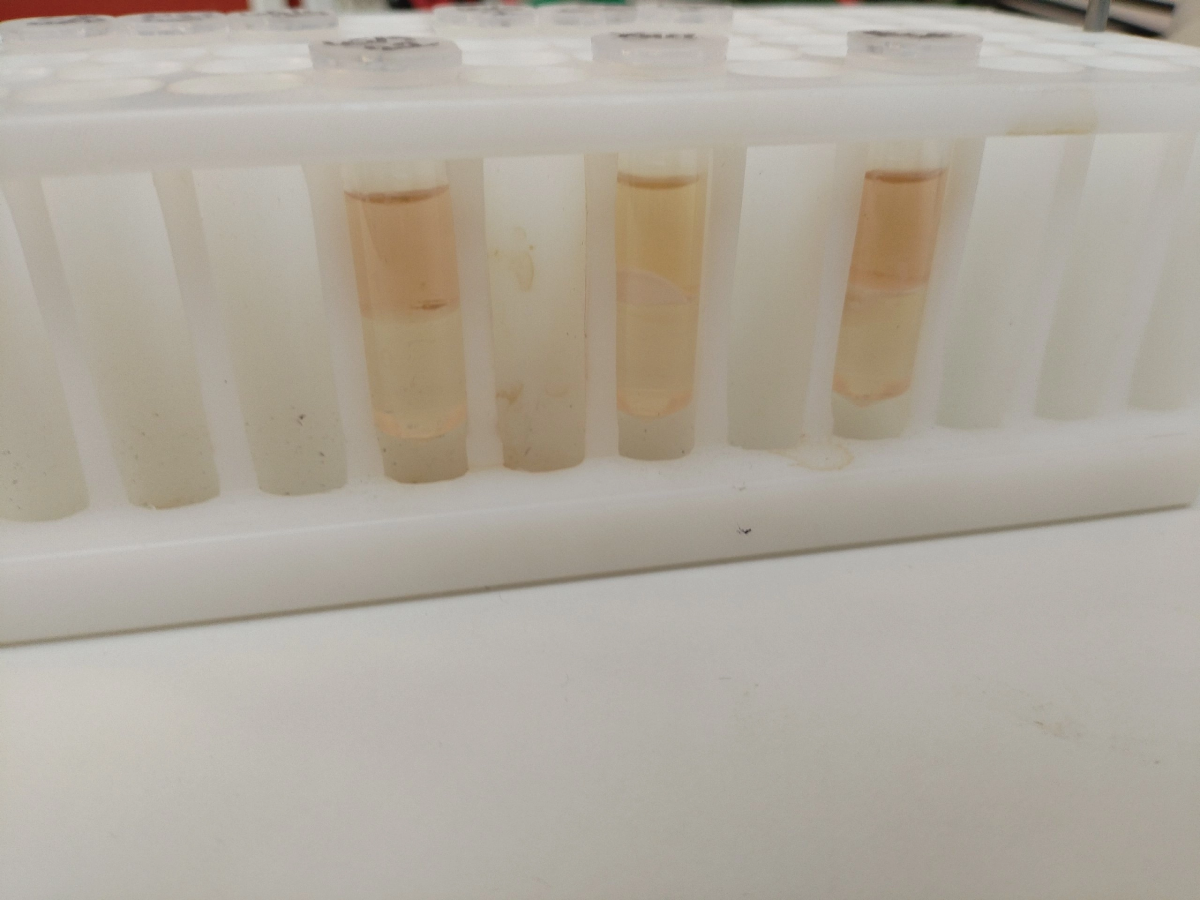

Далее жижу надо отцентрифугировать, чтобы отделить клетки от продуктов жизнедеятельности и ферментированной среды. После чего аккуратно растворить клеточную стенку подобранной концентрацией антибиотиков лизирующего ряда (лизоцимом, например). Далее взболтать, залить феноловой смесью, чтобы растворить ДНК и отделить её от белков. После очередного центрифугирования раствор разделится на две части - близкую к консистенции воды нижнюю и густую гелеобразную верхнюю, разделённые белковый слоем. И если до этого момента вам казалось, что все вроде бы легко, знай, лей механической пипеткой заранее отсчитанные микролитры, то снять гелевый слой с ДНК, не задевая белки, надо наловчиться.

После этого гель переносят в следующие микропробирки, и отмывают от спирта буфером, неоднократно центрифугируя. В конце мы получаем волосистый белесый комок - это и есть наша ДНК в её естественной расплетённой форме без белков. Да, её видно невооружённым глазом, как на последней фотке. Количество ДНК зависит от вида, из которого её извлекают, и количества исходной культуры. Года четыре назад я выделяла ДНК из бычьей крови, и её было в двадцать раз больше (что естественно, у эукариот ДНК больше, и она содержится в нескольких хромосомах, в отличие от одной кольцевой ДНК бактерий).

В таком виде её можно залить дистиллированной водой и хранить в холодильнике пару месяцев прежде, чем перейти к следующему этапу - постановке полимерной цепной реакции. Про ПЦР в другой раз, так как красивой картинки в геле не получилось из-за проблем с системой гель-документации.

Да, это все было огромной подготовительной работой. А теперь умножьте весь описанный труд на 150 – 50 дочерних изолятов исходного штамма, и по 50 дочерних изолятов второго поколения от двух самых активных вариантов. Итого 150, плюс исходный, плюс другие культуры, участвовавшие в опытах.

И пускай только попробует кто-то сказать, что учёные ничего не делают.

Автор на Биореакторе: Хигерович