Что за слОвЕстЕка?!

Вероятно, подобный пост следовало соорудить гораздо раньше, чтобы было понятно, чем вообще мы тут руководствуемся. А то некоторые комментаторы случаются, которые думают, что Велесова книга может быть аргументом, а кто-то из славянских народов по их разумению и хотению из таковых может быть выписан (как будто это какая-то привилегия).

Мне как-то в первой трудовой, когда я ещё училась и устроилась на летнюю подработку, написали “словист”. Видимо, это как учитель-словесник, только словист? Но я вообще не учитель…

А потом ещё знакомый периодически считал, что “словист” смешная шутка, мол, а от какого слова ты словист. Так вот, дамы и господа, от слова “славянин” :)

Славистика (или более по-русски славяноведение) – это комплекс наук, которые изучают историю, литературу, язык, фольклор, этнографию, экономику, искусство и религию в прошлом и настоящем, памятники материальной и духовной культуры славян. В славянских странах проблематика, относящаяся к истории, культуре, языку каждой данной страны, в понятие славистики условно не включается (она изучается в рамках отечественной истории, филологии и других отраслей общественных наук той или иной страны, в РФ это, соответственно, русистика).

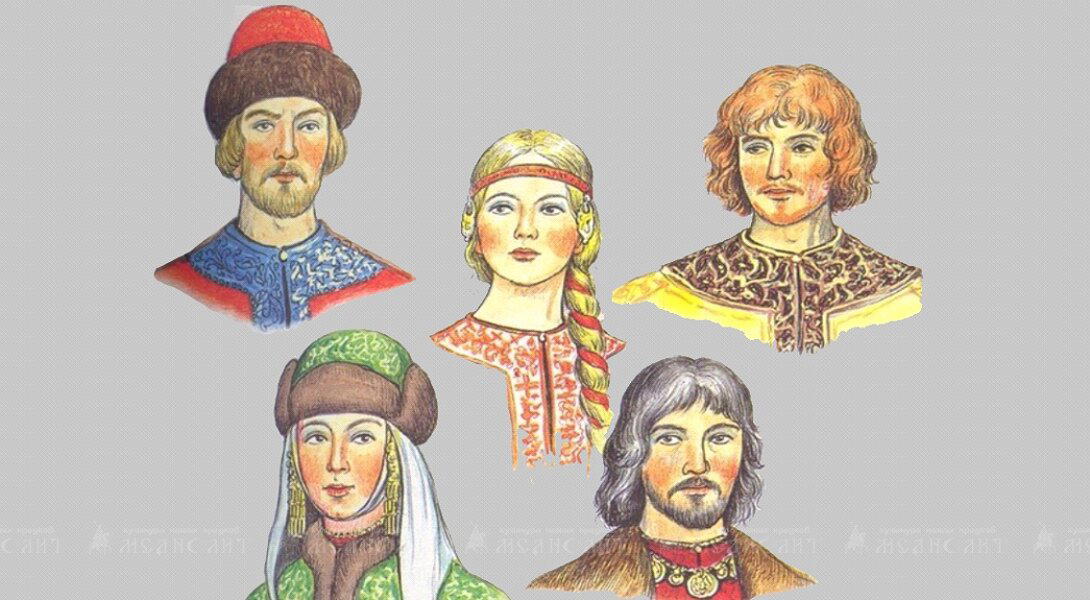

Кто такие славяне? Ну, народы, говорящие на славянских языках. А я просто станцую, в смысле, перечислю тех, у кого есть собственное государство: русские, беларусы, украинцы, чехи, поляки, словаки, словенцы, хорваты, боснийцы, македонцы, черногорцы, сербы, болгары. И ещё некоторые народы и субэтносы, у которых нет собственной государственности, например, лужицкие сербы, русины, горанцы, кашубы и другие.

На текущий момент, выходит, славяне – это самая большая в Европе этноязыковая общность; но это не значит, что славяне являются однородным “веществом”, распределённым по карте Европы, а всего лишь говорит об их общем предке, а также о схожести современных языков.

В наше время также существуют искусственные языки, созданные для того, чтобы носители славянских могли легче понимать друг друга. Наиболее известны сейчас словио и межславянский язык (многоуважаемый Куплинов не так давно проходил инди-игру, персонажи которой разговаривают на межславянском).

Таким образом, учёные, которые изучают историю, фольклор, язык и прочее-прочее-прочее какой-либо славянской страны, называются славистами. А от слова "слово" :) происходят словесники, то есть, учителя русского языка и литературы.

К слову, если вы начинаете изучать болгарский, чешский или сербскохорватский, могу помочь.

Также помочь школьникам 5-8 классов с русским языком.

Более того, студентам-славистам или педагогам русского/литературы также оказываю помощь с письменными работами (в приоритете старославянский, историческая грамматика русского языка, остальное по запросу).