Гравитационная аномалия в Индийском океане: загадка планетарного масштаба

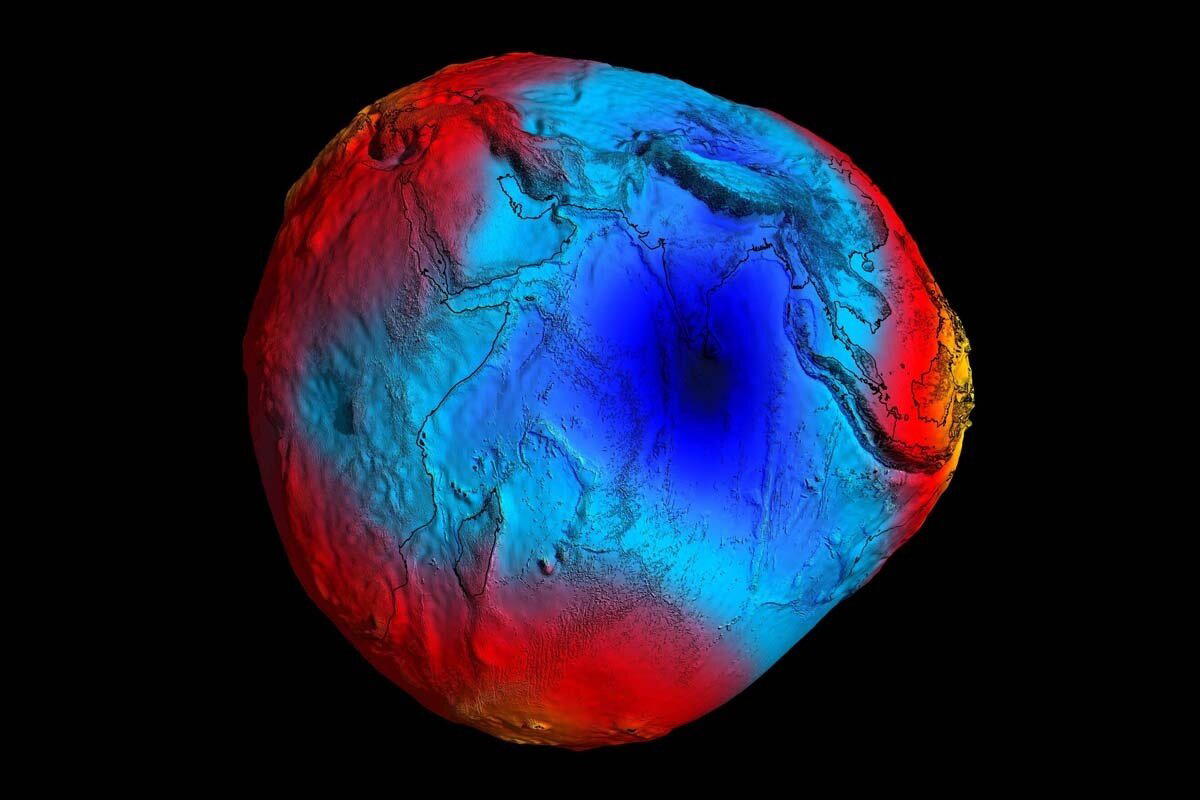

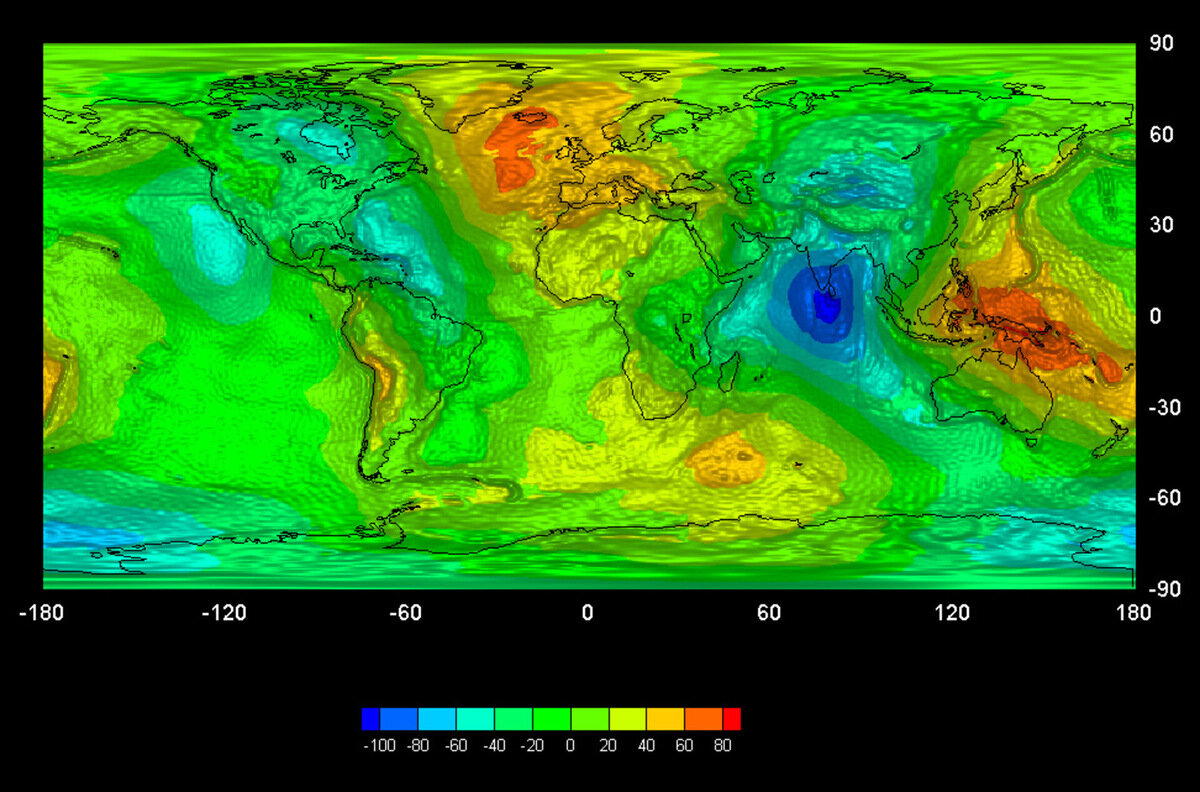

Гравитационное поле Земли - невидимая, но фундаментальная сила, формирующая облик нашей планеты. Обычно это поле равномерно распределено по земной поверхности, незримо воздействуя на все объекты. Но, анализируя данные, полученные в ходе миссии NASA GRACE, ученые обнаружили нечто поистине удивительное - огромную аномалию в гравитационном поле Земли, своеобразную "вмятину" планетарного масштаба. Эта загадочная область бросает вызов нашему пониманию геофизики и привлекает внимание исследователей со всего мира.

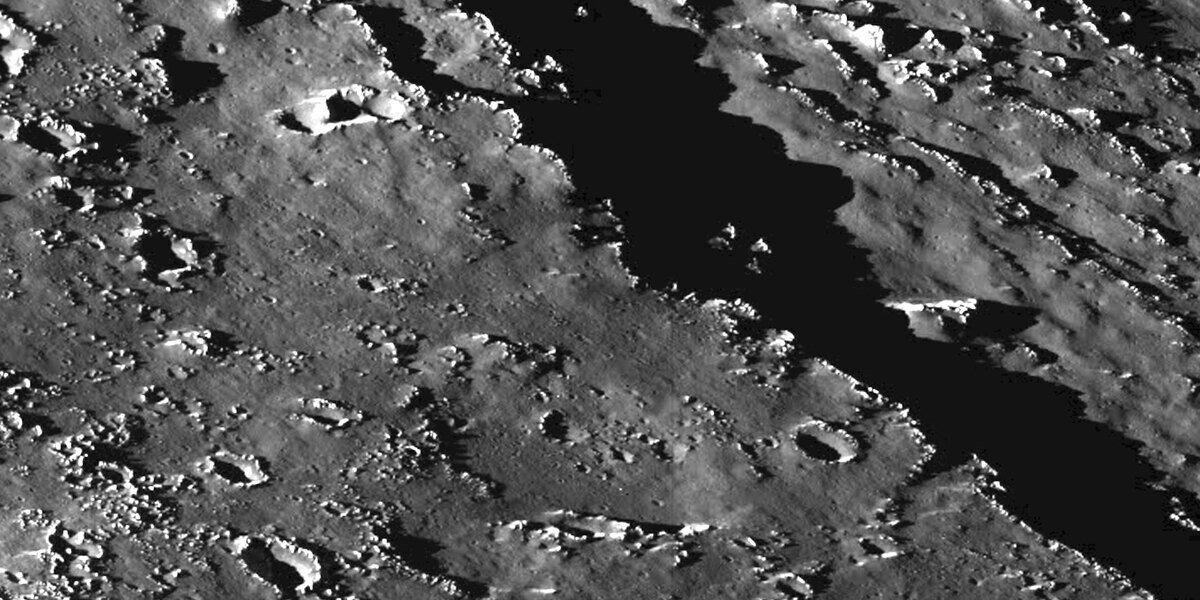

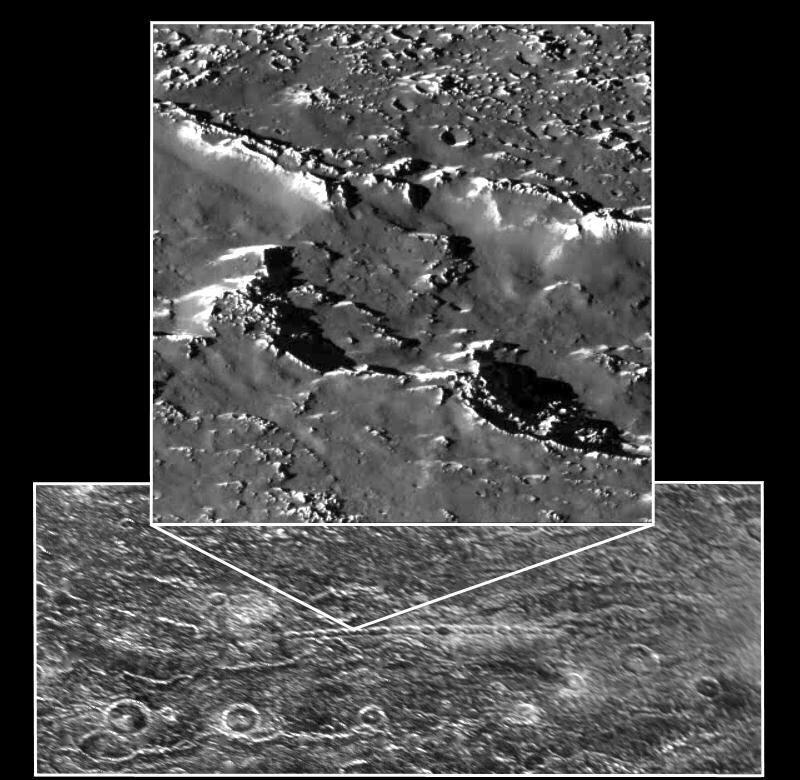

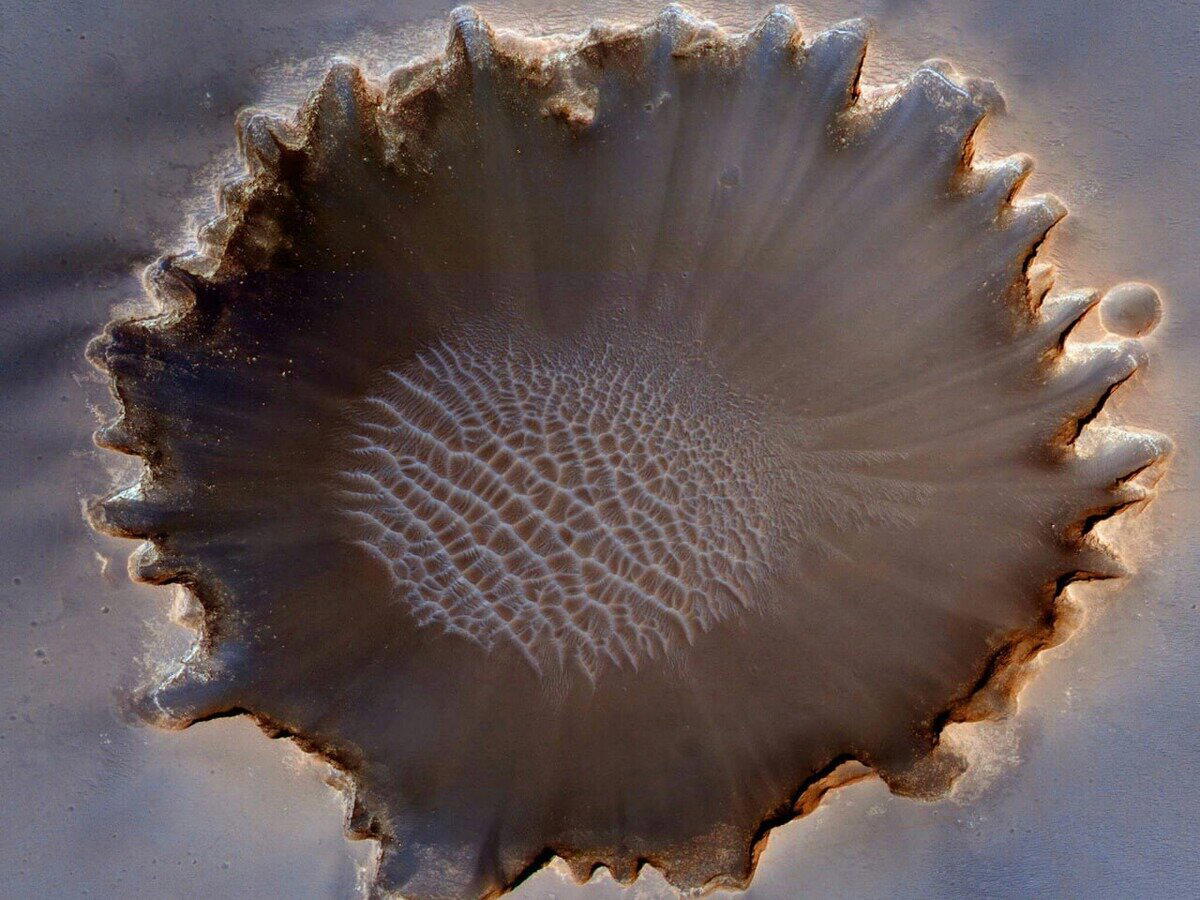

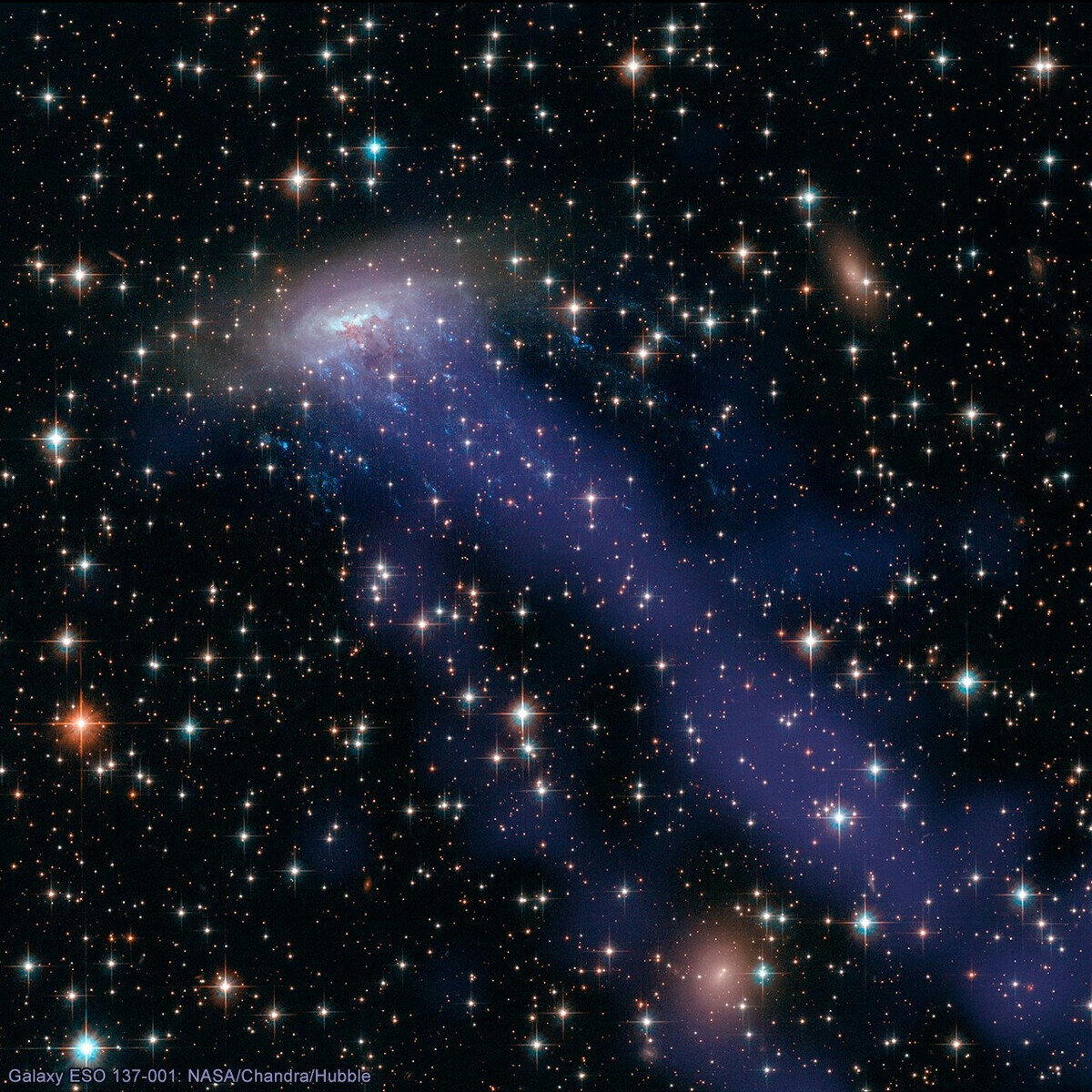

Эта аномалия находится в самом сердце Индийского океана. На карте гравитационного поля она выглядит как темно-синее пятно, указывающее на значительно меньшую концентрацию земной массы в этой области по сравнению с окружающими регионами.

В поисках ответов

В 2018 году Национальный центр полярных и океанических исследований Индии (NCPOR) приступил к исследованию аномалии, развернув вокруг нее сеть донных сейсмометров — высокочувствительных приборов, способных уловить малейшие колебания земной коры.

Однако, несмотря на годы исследований, окончательного ответа у ученых пока нет. Но есть несколько интригующих гипотез:

Взаимодействие ядра и мантии

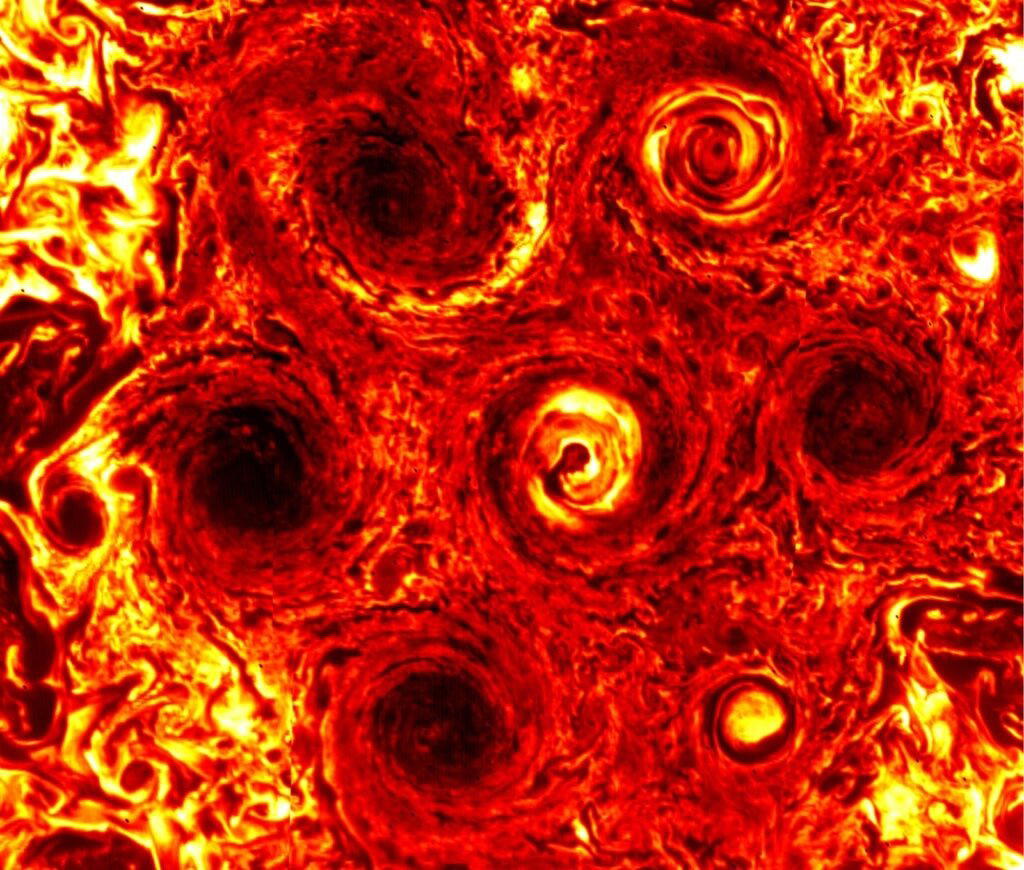

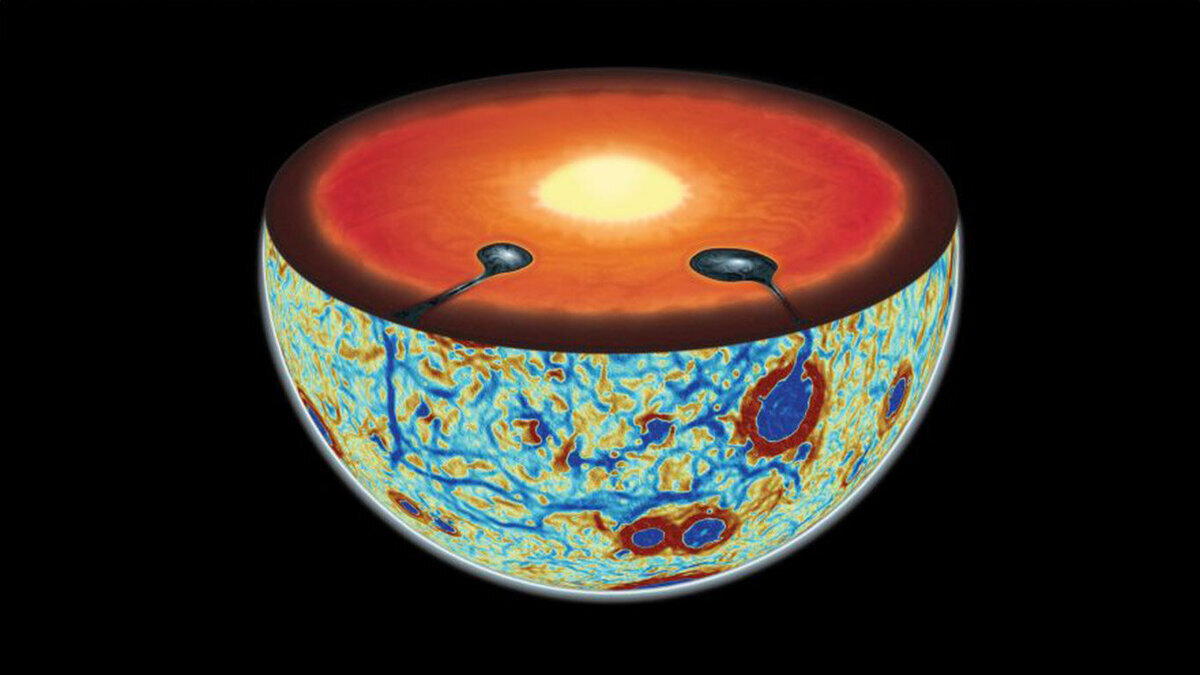

Некоторые ученые полагают, что аномалия может быть вызвана динамическими процессами на границе ядра и мантии Земли. Там происходят сложные взаимодействия между жидким внешним ядром и твердой нижней мантией, которые могут создавать структурные неоднородности. Эти неоднородности в распределении массы и плотности на глубине могут проявляться как гравитационные аномалии на поверхности Земли.

Мантийные течения

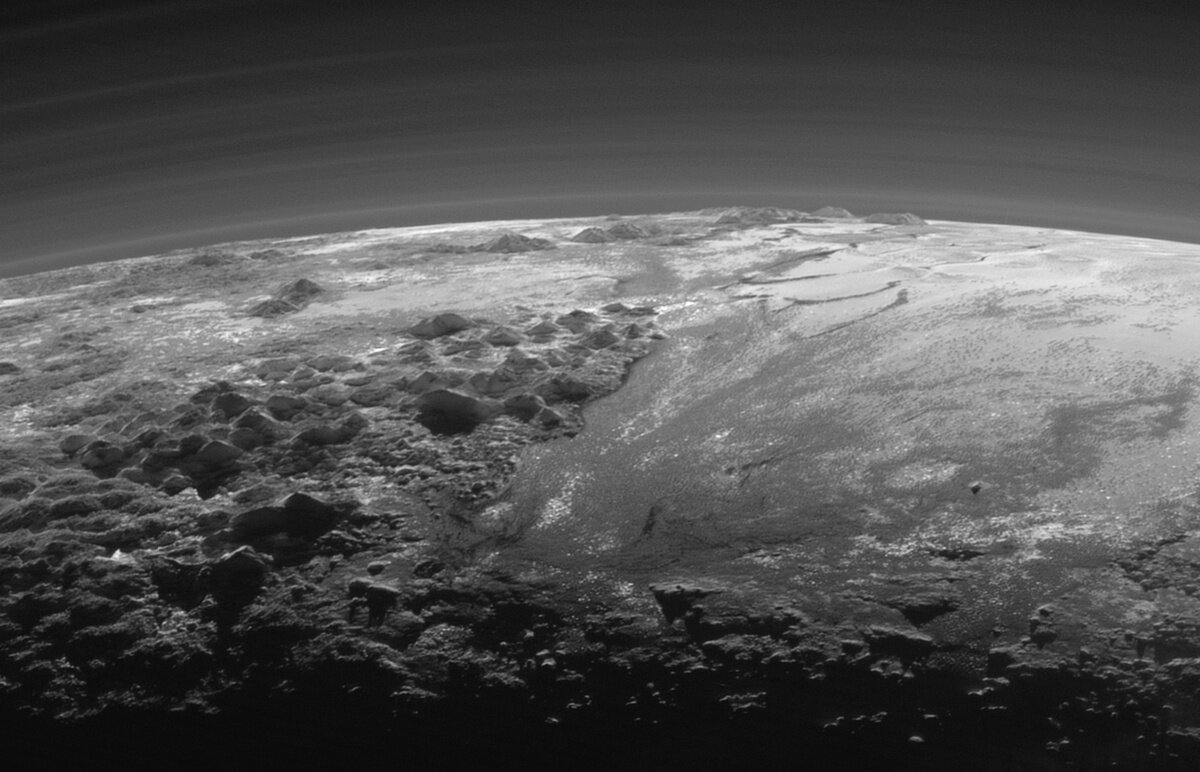

Другая гипотеза связывает "вмятину" с сейсмическими низкоскоростными аномалиями в верхней мантии. Эти аномалии представляют собой области, где сейсмические волны движутся медленнее, чем в окружающих породах. Такие зоны часто интерпретируются как участки с повышенной температурой или частичным плавлением пород. Эти особенности могут влиять на распределение массы в мантии, что, в свою очередь, может создавать наблюдаемые аномалии в гравитационном поле Земли.

"Призрак" древнего океана

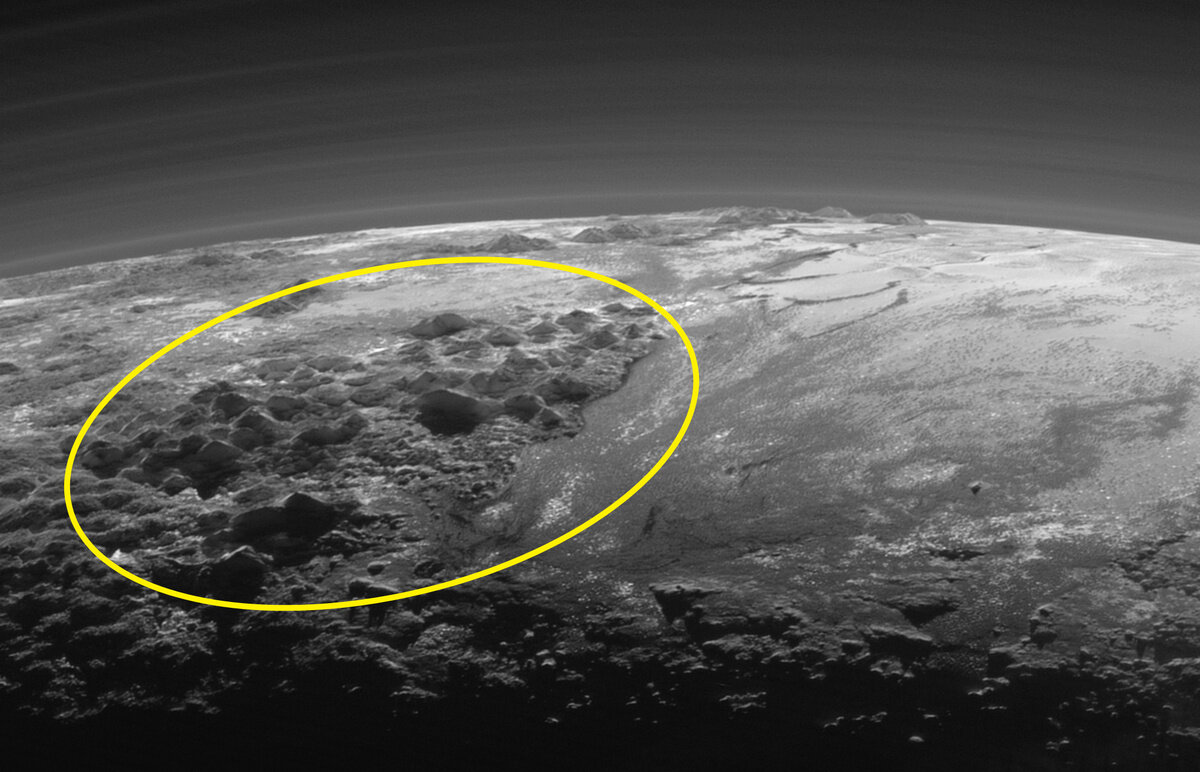

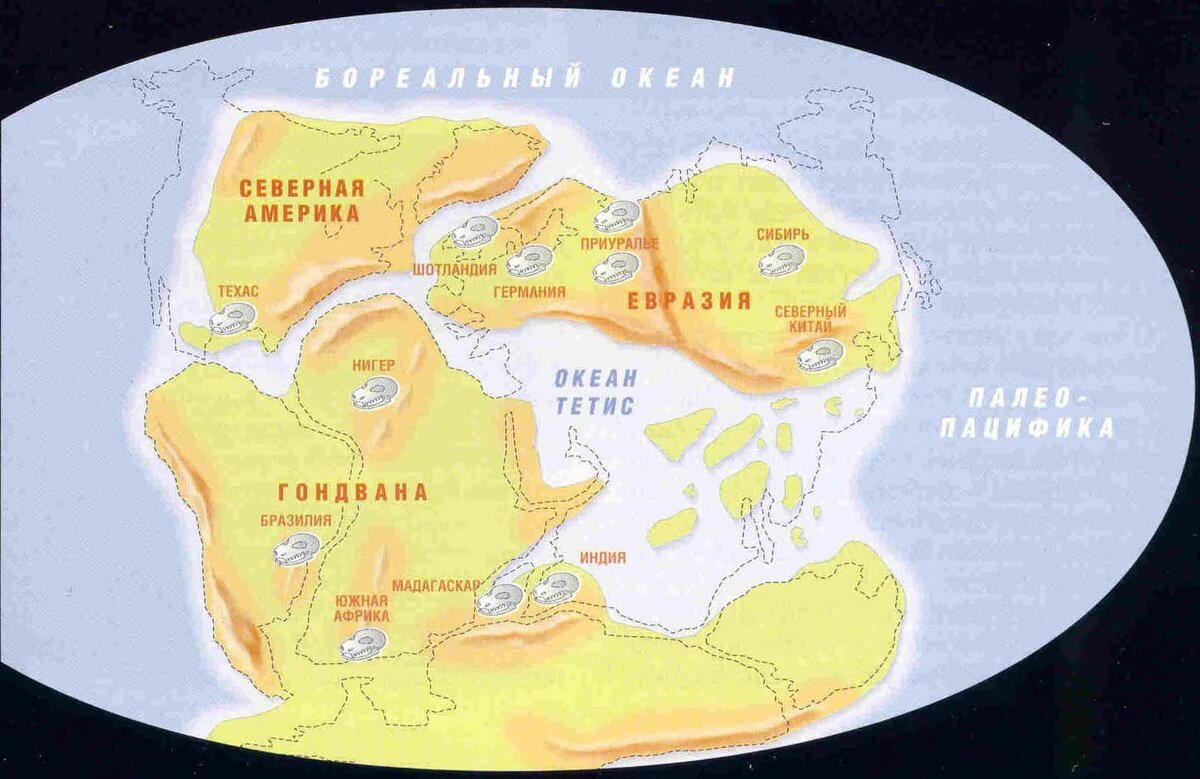

Пожалуй, самая захватывающая гипотеза предполагает, что аномалия связана с океаном Тетис, существовавшим в эпоху мезозоя. Согласно этой идее, океанические литосферные плиты, формировавшие дно Тетиса, активно погружались под материковые плиты, создавая глубокие впадины. Впоследствии эти впадины были покрыты новыми литосферными плитами, образовавшими дно современного Индийского океана. Однако древние структуры частично сохранились, создавая наблюдаемую сегодня гравитационную аномалию. По сути, эта гипотеза предполагает, что под дном Индийского океана скрывается дно исчезнувшего океана Тетис.

Заключение: тайна продолжается

Гравитационная аномалия в Индийском океане - это не просто научная загадка. Она символизирует огромный потенциал для открытий, который таят в себе наши океаны. Эта "вмятина" в гравитационном поле Земли напоминает нам, как мало мы знаем о мире под водой, покрывающей более 70% поверхности нашей планеты.

Изучение подобных феноменов требует не только передовых технологий, но и постоянного присутствия человека в океанских глубинах. Это подводит нас к мысли о необходимости более активного освоения океана, включая возможность создания постоянных подводных поселений. Такой шаг не только расширил бы наши научные горизонты, но и открыл бы новые возможности для человечества в целом.

Читайте также: