Туалетная несправедливость

Важное видео про физиологию человека. Что делает людей разными. Что заставляет ваши мышцы работать по разному?

Ваш Лев, Надувающий Планеты. Шуе Ппш!

Я врач акушер-гинеколог. И я искренне не понимаю, почему люди настолько безграмотны в вопросах строения собственного тела и физиологии. В школе из шести лет биологии пять лет изучают инфузорию, как размножаются папоротники и строение жевательного аппарата у бабочек (грызуще-сосущий, кстати) и всего один год изучают анатомию человека. Хотя, без этой информации человек смог бы жить, на крайний случай посмотреть канал дискавери. А о ceксуальной безграмотности я вообще молчу. Вот и выходит, что люди знают о папоротниках, но не знают, что аборт — это не метод контрацепции, что после хламидиоза можно стать бесплодной, что чеснок в носу и в других отверстиях не поможет от гриппа, что с помощью соды не похудеть. Таких примеров и еще более страшных могу привести тысячи. Иногда просто за голову хочется хвататься.

Тема уже достаточно разжёвана различными людьми, но до сих пор приходится встречаться с мнением, что за один приём пищи усваивается не более 20-30 грамм белка, поэтому нужно питаться чаще [1]. Съеденное более 30 г за раз идёт в унитаз.

Первый вопрос, который встаёт – 30 г это норма «усвоения» и для маленькой девушки и для здорового бугая? И сколько времени нужно для усвоения 30 г? Если есть каждый час, будет ли всё усваиваться?

В одном исследовании выяснили, что приём более 20 г белка через 4 часа после тренировки не приводит к увеличению синтеза мышечного белка [2]. Во втором исследовании сравнили приём 30 и 90 г белка, и опять типа 90 уже не способствовало дальнейшему усилению синтеза мышечного белка [3]. Этими исследованиями и кичатся некоторые «знатоки», дескать, более 20-30 г белка нет смысла есть за раз. Зазря белок переводим, более 30 г всё пойдёт в унитаз, ещё и почки погубим [4]. Или, чего хуже, то, что не усвоим, не дай бог в жир отложится (нет) [5].

Но мы говорим об усвоении белка или о синтезе мышечного белка спустя несколько часов после тренировки? Мы едим белок только для синтеза мышечного белка? Остальные органы и ткани не нуждаются в белке?

Наш организм от и до состоит из белка, клетки постоянно обновляются. Многие из нас питаются всего 2-3 раза в день, и если бы мы могли усваивать всего 20-30 г за раз, давно бы коньки откинули.

Одна группа молодых девушек получали дневную норму белка за один приём пищи, другая группа равномерно распределяли белок на 4 приёма пищи – не было значительного влияния на задержку белка [6]. У пожилых людей была точно такая же картина – не было разницы между нормой белка за раз (1,7 г на кг безжировой массы тела) и распределением на 4 приёма пищи [7]. Более того, употребление нормы белка за один приём пищи даже показало преимущество в плане сохранения мышечной массы.

Учебник физиологии говорит, что всасывающая способность тонкого кишечника может доходить до 500-700 г белка в сутки, 500 г жира и 20 литров воды, если это будет необходимо. Дело в том, что белок не усваивается прямо разом. К примеру, если вы съели большую пачку творога, она ведь не разом у вас «растворится» в желудке, и айда всасываться. Творог постепенно переваривается желудком, и частями переходит в кишечник. Ну а если вы едите более 700 г белка в сутки, скорее всего, вы Олёша.

Выводы:

- думается, что организм человека способен усваивать гораздо больше, нежели 20-30 г белка за один приём пищи, просто будет несколько снижаться скорость усвоения.

Всем белка!

Удивительно как много людей всё ещё думают, что мышцы на тренировке получают микротравмы, затем они срастаются, становятся плотнее, и от таких вот «шрамов» мышца и растёт. Я понимаю, что наука ещё не ответила на 100% как и почему растёт мышца, но большинство исследований связывают рост совсем не с повреждениями. Вообще не понимаю откуда пошла информация о каком-то «сращивании микротравм». Постараюсь коротко, максимально простым языком, объяснить, как растут мышцы.

Итак, есть две основные теории роста мышц – теория разрушения и теория накопления.

Теория разрушения гласит, что «без боли нет роста», и мы должны максимально травмировать свои мышцы на тренировке, и эти разрушения будут компенсироваться с лихвой. Но и тут речь не о том, что мышцы будут срастаться. Об этом чуть ниже.

Теория накопления говорит о том, что организм должен накапливать «положительные» факторы, уменьшая «отрицательные», тогда и будет максимальный рост. Соответственно, разрушение – негативный фактор, чем меньше разрушим, тем больше сможем построить.

Как всегда, истина где-то посередине.

Есть исследования, показывающие, что максимальный мышечный рост наблюдается тогда, когда происходит ослабление мышечных повреждений [1]. То есть когда мышцы привыкли к нагрузке, и получали минимум повреждений, они росли лучше. В остальных случаях организм «тратил силы» на работу с этими микроповреждениями. Но он их по-прежнему, не «залечивал».

Более того, есть данные, что вообще нет особой зависимости микроповреждений на рост мышц [2]. Грубо говоря, не обязательно разрушать старое, чтобы построить новое.

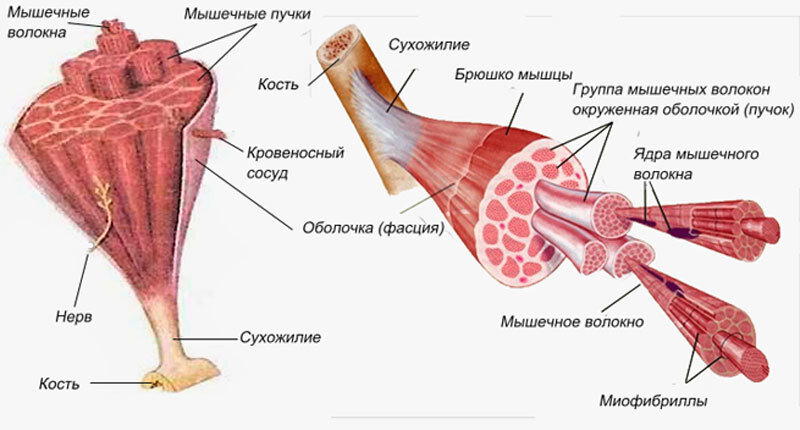

Мышечное волокно состоит из тонких белковых «ниточек» - миофибрилл, которые и обеспечивают сокращение мышцы. Получая микроповреждение, миофибрилла должна быть полностью «разложена» до аминокислот, которые, думаются, могут потом снова пойти на строительство новых миофибрилл. То есть микроповреждения не срастаются, а способствуют полному «разрушению» предмета повреждений.

Таким образом, наша задача - не разрушить мышцу, а создать условия для синтеза мышечного белка.

Есть два основных фактора, влияющих на синтез мышечного белка: сама по себе нагрузка и наличие «строительного материала» - аминокислот. Некоторые специалисты ещё говорят о влиянии гормонов, типа тестостерона, как об основном факторе мышечного роста. Увы, исследования этого не подтверждают, ибо мышцы могут расти вообще без тестостерона, который сам по себе, в пределах нормы, никакого значимого влияния на рост мышц не оказывает [3]. Речь о «собственном» тестостероне!

Был даже эксперимент над крысами, которых лишали еды, и заставляли бегать, но «работающая» мышца всё равно увеличивалась [4]. Грубо говоря, организм «расщеплял» неработающие мышцы до аминокислот, и из них уже «увеличивал» работающие мышцы. То есть в целом организм истощался, но к нагрузке приспосабливался. Думаю, человеческий организм тоже удивительно адаптивен ко всем изменениям, и тоже пожертвовал бы одними мышцами, если бы другим нужна была «помощь».

Таким образом, прогрессивное отягощение является средством создания стресса, который запускает некий сигнальный комплекс, сигнализирующий о том, что в данной мышце необходимо больше сократительных элементов.

Теперь ещё раз очень грубо и коротко: мышца работает, получает нагрузку, организм охреневает, и начинает искать в организме свободные аминокислоты, чтобы из них построить новые миофибриллы. Чем больше миофибрилл, тем толще мышечное волокно, и ему легче справиться с нагрузкой [5].

Выводы:

- микроповреждения действительно имеют место быть, но рост мышц от них не зависит. Точнее, зависит, но в отрицательную сторону – чем больше повреждений, тем медленнее растут мышцы. Привет всем любителям тренироваться «до упаду», оценивающим нагрузку «на глаз»;

- основные факторы для роста мышц – грамотная прогрессирующая нагрузка и наличие белка, из которого мышцы и будут «построены».

Всем прогресса!

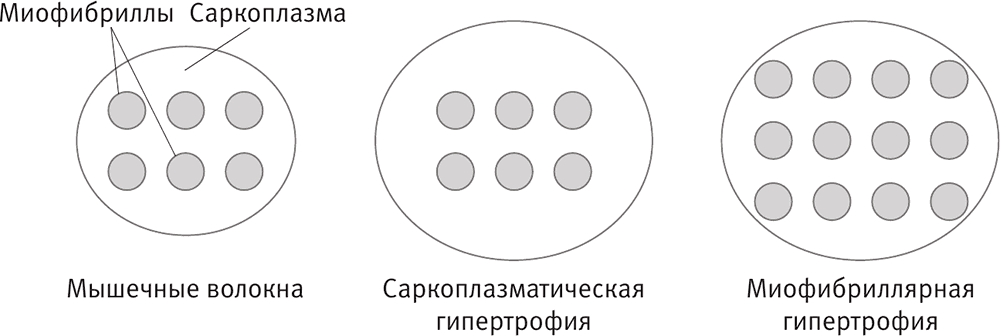

В качковской среде можно услышать, что увеличения мышц можно добиться двумя основными путями: увеличение количества миофибрилл (миофибриллярная гипертрофия) и увеличение «вне миофибриллярного пространства» - саркоплазмы (саркоплазматическая гипертрофия). Так как пост для «продвинутых», некоторые моменты пояснять не буду. Подробнее о строении мышц можно почитать вот здесь - http://m.vk.com/wall-143335632_10506.

Есть мнение, что этим и отличаются пауэрлифтеры от бодибилдеров. Дескать, первые тренируются на силу, поэтому увеличивается плотность мышц, т.е. количество миофибрилл, а билдеры тренируются в «памповом» режиме, отсюда увеличивается лишь саркоплазма. То есть мышцы, вроде, большие, но «пустые», ибо это не сократительная часть мышцы, и на функциональные возможности особо не влияет.

Современная научная литература содержит множество упоминаний о саркоплазматической гипертрофии (СГ). Есть такой выдающийся русский ученый, с мировым именем в области спорта, доктор наук Владимир Михайлович Зациорский, написавший множество книг, типа «биомеханика двигательного аппарата», «наука и практика силового тренинга», и другие, которые легли в основу преподавания в высших учебных заведениях. Так вот, Зациорский довольно подробно рассказывает о СГ, опираясь на какие-то свои исследования. Но вся «соль» этих исследований в том, что они толком и не были задокументированы, и некоторые моменты были просто придуманы.

Большинство других ученых уже опирались на псевдо доказанные факты Зациорского, и пошло-поехало. И действительно, изначально можно было бы предположить, что раз мышцы билдеров не имеют такой силы, как у лифтеров, значит, их мышцы содержат меньше сократительных элементов, и больше чего-то другого. Но гистология говорит о том, что мышцы не могут иметь какие-то «пустые» места, они почти полностью состоят из миофибрилл. Остальная часть мышц состоит из кровеносных сосудов, митохондрий, гликогена и прочего. На долю саркоплазмы приходится лишь до 2% места в мышцах.

Кроме того, есть достаточно альтернативных вариантов объяснения данной разницы лифто-билдеров.

Как минимум, сила зависит не только от размера мышц. Специфические тренировки лифтеров на малое количество повторений с большим весом требуют определенных двигательных и моторных адаптаций. Грубо говоря, что тренируем, то и получаем. Если человек тренируется с большим весом на малое количество повторений, естественно, он будет сильнее, чем человек, который не тренируется с таким весом и количеством повторений. Лифтер может иметь меньшее поперечное сечение мышц, чем билдер, но иметь бОльшую силу.

Плюс ко всему, у билдеров увеличиваются запасы гликогена в мышцах, количество митохондрий и мембранных белков, которые могут занимать 5-10% места в мышцах. У тренированных же людей эти цифры доходят до 15-20%, даже при неизменном объеме миофибрилл. И вообще, в основном, билдеры качают только «видимые» мышцы, лифтеры же не забывают про другие мышцы, например, мышцы кора, что тоже может повлиять на силу.

Короче говоря, разница в силе может быть объяснена многими факторами.

С другой стороны, увеличение запасов гликогена и митохондрий и можно назвать саркоплазматической гипертрофией, но какой тогда от нее смысл, если это не влияет ни на силу, ни на размер мышц? Это по-прежнему, не настолько значительно, нежели миофибриллы. Грубо говоря, представителям «выносливых» видов спорта, гипертрофия мышц и не нужна вовсе.

Выводы:

- на сегодняшний день, нет никаких доказательств существования каких-то особенных тренировок, ведущих к увеличению саркоплазматической гипертрофии, зато полно доказательств миофибриллярной;

- по мере роста миофибрилл, увеличивается и их «энергетический потенциал», который и можно отнести к саркоплазме, но его вклад в увеличение самих мышц крайне незначительный;

- несмотря на мое уважение к Зациорскому и многим другим ученым, утверждающим возможность саркоплазматической гипертрофии – это всё не более чем просто мнения.

Хорошей вам гипертрофии.

Источник: https://vk.com/wall-143335632_14650

Психическое состояние и чувство благополучия зависят от постоянного потока «топлива» в мозг. Как правило, мозг полностью зависит от глюкозы, ибо она является ее основным энергетическим субстратом. 20-процентное снижение уровня сахара в крови может привести к тошноте, беспокойству и другим неврологическим симптомам. Как контролируется уровень сахара в крови?

Условия отдыха (рис.1).

При базовых условиях, т.е. в состоянии покоя, поглощение глюкозы из тонкой кишки неактивно, но при этом уровень глюкозы в крови относительно постоянен. И это несмотря на то, что в состоянии покоя, организм использует около 10 г глюкозы в час, из которых примерно 5-6 г использует мозг. Остальные 4-5 г расходуются печенью, жиром и мышцами. Мозг расходует глюкозу всегда, вне зависимости от того, чем мы заняты, отдыхаем, гуляем, или сдаем экзамены.

Между приемами пищи глюкоза, которая поглощается различными тканями организма, заменяется печенью либо через гликогенолиз (использование запасов гликогена), либо глюконеогенез (синтез глюкозы из более мелких метаболитов). Эти процессы регулируются скоординированными действиями инсулина (гормон бета-клеток) и глюкагона (гормона альфа-клеток). Молярное соотношения (в молях) между концентрациями этих гормонов контролируют метаболизм.

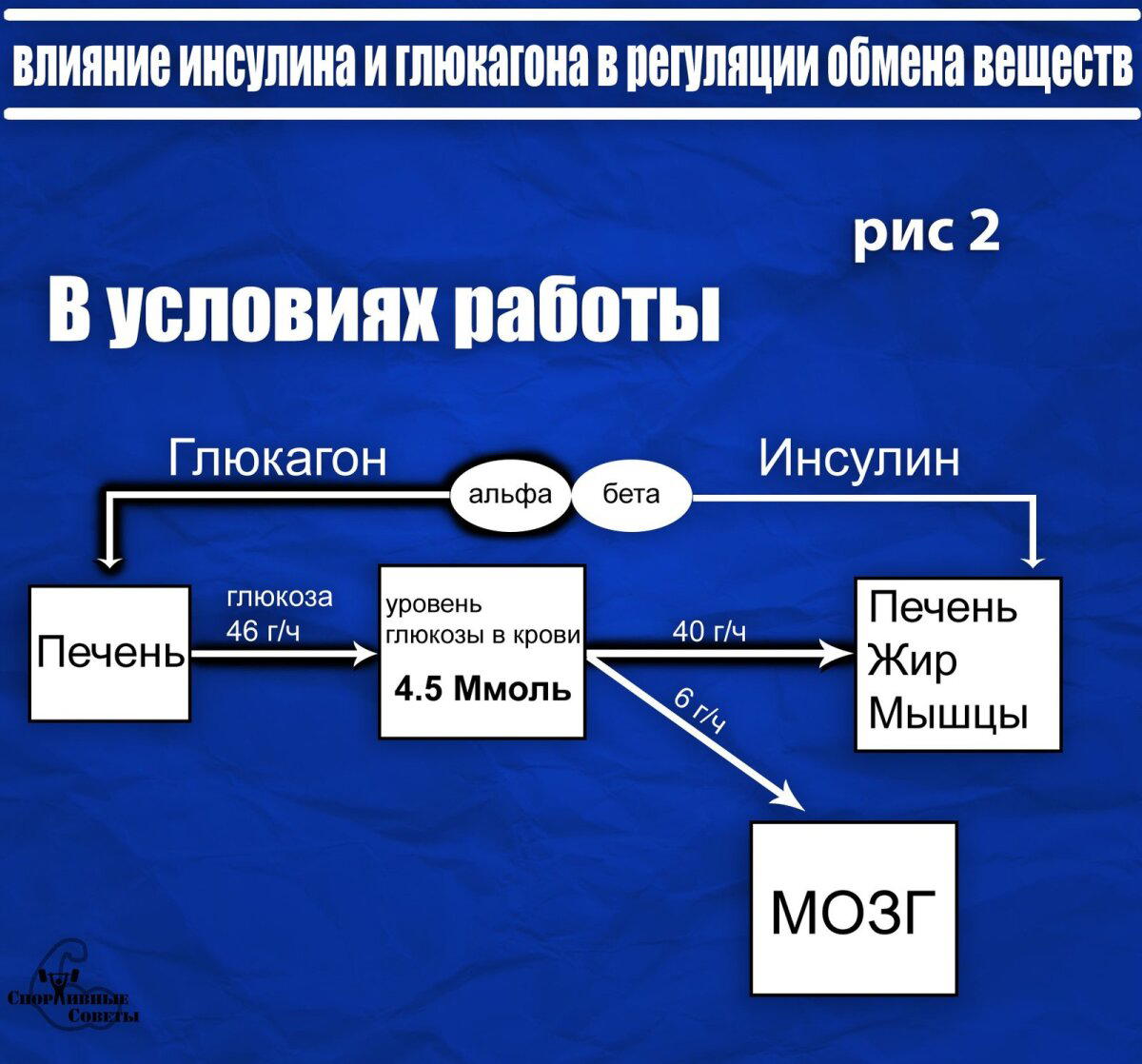

В условиях работы (рис.2).

Мышцы могут увеличивать оборот энергии в 18-20 раз под рабочими нагрузками, используя жирным кислоты и глюкозу в качестве субстратов для аэробного метаболизма и производства АТФ (для энергии). Тяжелая мышечная работа зависит от глюкозы для производства анаэробной энергии. Как видно из рисунка 2, несмотря на огромное увеличение количества глюкозы (46 г/час), взятой из крови работающими мышцами, уровень глюкозы в самой крови остается неизменным. Секреция инсулина снижается, увеличивается секреция глюкагона, что провоцирует печень расходовать гликоген, и начинать глюконеогенез. Таким образом, организм пытается создать необходимый баланс поглощения глюкозы мышцами. Отмечу, что мозг при этом расходует глюкозу все с той же скоростью, что и в состоянии покоя.

Чрезмерная тяжелая и продолжительная физическая работа может привести к резкому падению уровня сахара в крови. Марафонцы, лыжники и другие подобные спортсмены, используя свое тело в условиях максимальной производительности, иногда могут упасть без сил, не дойдя до финиша. Все потому, что глюконеогенез в печени не способен так быстро «поставлять» глюкозу в кровь, насколько быстро мышцы могут ее расходовать.

Поэтому, когда кончатся запасы гликогена, у любого человека будет всего два пути:

- снизить физическую активность (скорость), для того, чтобы печень успевала поддерживать уровень сахара в крови;

- случится гипогликемия, и человек упадет без сил.

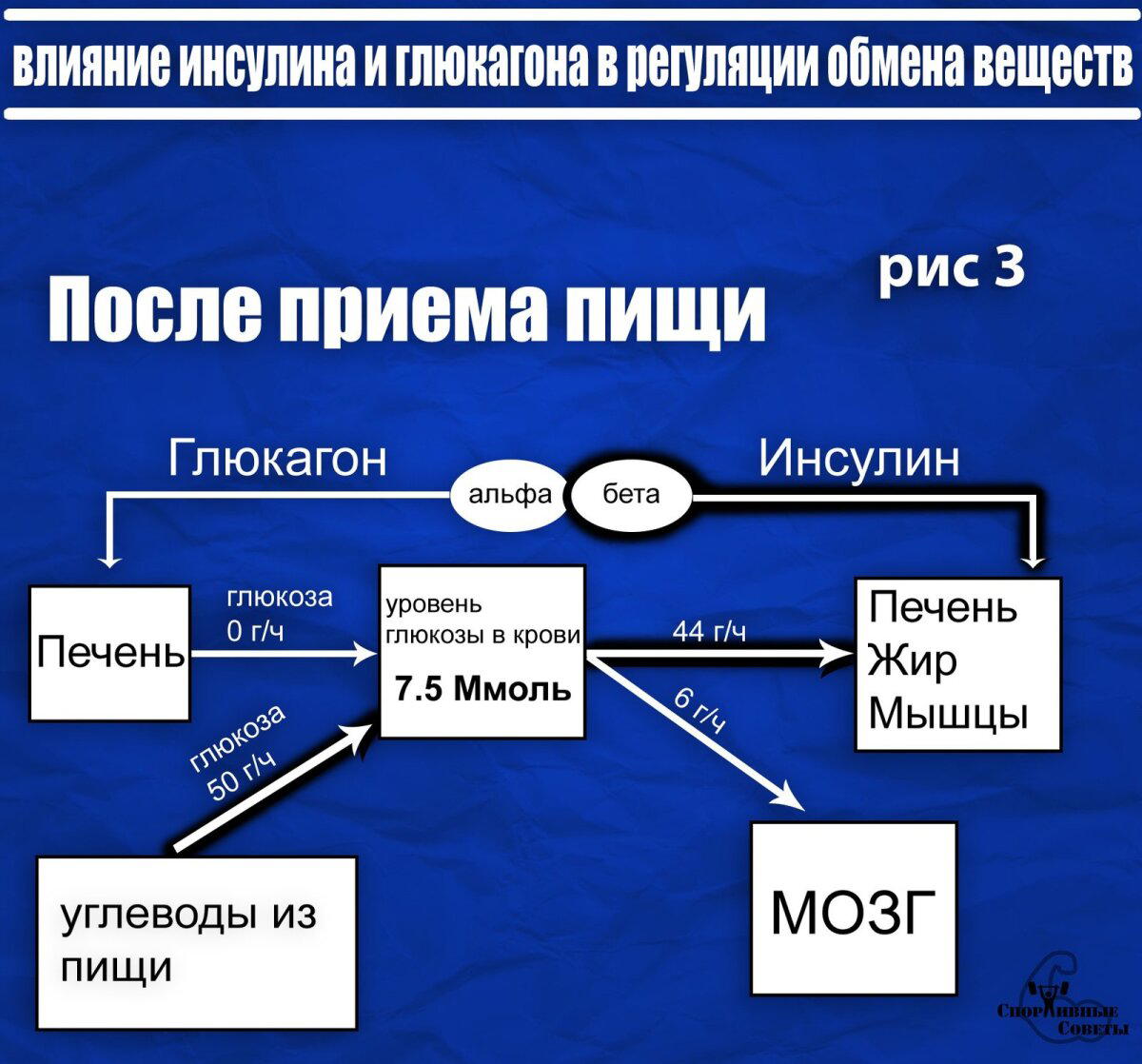

После приема пищи (рис.3).

Один прием пищи изменяет уровень сахара в крови. Обычный сбалансированный прием пищи содержит примерно 90г глюкозы, главным образом в виде полисахаридов, которые всасываются примерно в течение 120 минут. Глюкоза из пищи используется в качестве немедленного энергетического субстрата, и любой ее избыток будет храниться в виде гликогена. В случае избыточного питания (профицита калорий), избыток пойдет и в жировое депо.

Уровень глюкозы в крови после приема пищи должен быть ниже почечного порога для восстановления глюкозы из клубочкового фильтрата (начальный процесс образования мочи).

Если превысить этот уровень, глюкоза выйдет с мочой (что наблюдается при диабете).

Таким образом, после приема пищи, инсулин повышается, секреция глюкагона сводится к минимуму, и печень принимает глюкозу, которая потом хранится в виде гликогена для последующего использования, и вывода в кровь. Инсулин также стимулирует поглощение глюкозы и синтез гликогена в мышцах. При этом гликоген в мышцах никак не может выйти в кровь. Гликоген в мышцах используется исключительно для энергии при мышечной активности.

Мозг, как и прежде, поглощает свою «дозу» глюкозы.

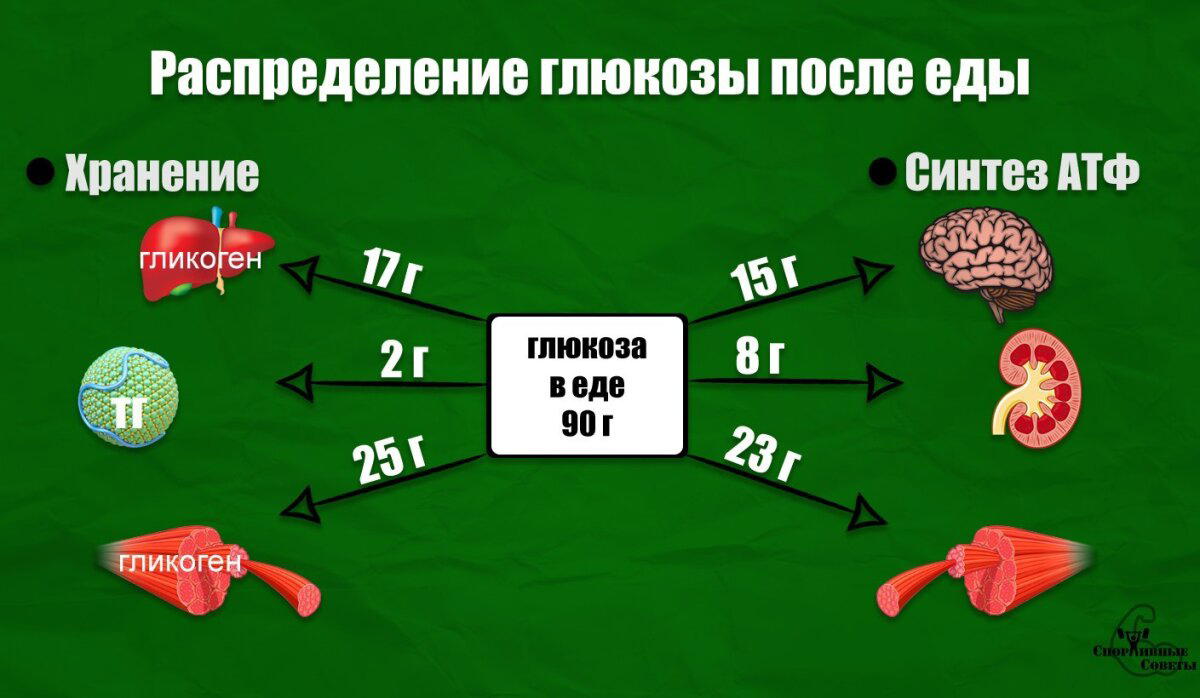

Распределение глюкозы после еды (рис.4).

Как я уже писал выше, обычный прием пищи содержит примерно 90г глюкозы, которая будет либо использована «здесь и сейчас» в качестве непосредственного энергетического субстрата для синтеза АТФ, либо пойдет на хранение в гликоген или жировое депо.

Если рассмотреть человека, который контролирует свой вес, и потребление пищи/расход энергии находятся в равновесии, то около 15-18% потребляемо глюкозы поступает для питания мозга во время абсорбционного периода (т.е. полное усвоение). В ЦНС отсутствует форма хранения глюкозы, вся поступаемая глюкоза сразу используется. Именно поэтому мозг так чувствителен к снижению уровня глюкозы в крови.

Печень хранит избыток глюкозы в виде гликогена (около 18-20%). Почки занимают примерно 9-10% глюкозы в виде лактата, который выводится из эритроцитов, которые не содержат митохондрий, следовательно, необходимо выпустить анаэробно окисленную глюкозу, которую они используют в качестве пирувата и лактата.

Мышцы доминируют в борьбе за сахар в крови, и «забирают» примерно 50% общей глюкозы, половина которой отправляется в гликоген, остальная часть используется «здесь и сейчас».

И лишь небольшая доля глюкозы превращается в жир (около 2%). Поэтому переедание углеводов (сахароза и фруктоза) может привести к производству и хранению жира.

Выводы:

- глюкоза важна для нашего мозга, если вам важен ваш мозг – не лишайте его глюкозы;

- если, к примеру, на тренировке скушать конфету, то этот сахар будет использован «здесь и сейчас», заставляя ваши мышцы притормозить использование собственного гликогена;

- среднестатистический прием пищи не откладывает жир в попу, всего 2% идут туда, которые потом тоже будут использованы;

- при чрезмерном употреблении углеводов длительное время, они будут откладываться в жир;

- когда у вас кончится гликоген от чрезмерной физической активности – вы упадете без сил, а не продолжите работу «на жирах».

Хорошей вам глюкозки!

Источник: https://m.vk.com/wall-143335632_5563

На основании: http://www.medbio.info/horn/time 3-4/homeostasis_2.htm