🌊 Водопад Пайлон дель Дьябло

Хоть и не является самым большим в Эквадоре, однако он достаточно знаменит в стране.

Хоть и не является самым большим в Эквадоре, однако он достаточно знаменит в стране.

Её экскременты твердеют и создают крепкое подобие панциря на спине.

В матче открытия встречались хозяева турнира Катар и Эквадор. За несколько дней до игры все СМИ облетела новость, что Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они слили матч (0:1, гол во 2-м тайме). Но, в итоге, всё случилось наоборот - Эквадор очень легко справился с Катаром 2:0, а автором дубля стал Эннер Валенсия.

Что-то мне этот сюжет напоминает... А вам?)

Телеграм-канал Ozzysports - https://t.me/ozzysports/4772

Это часть лонгрида об истории Французской Геодезической Миссии в Перу. Предыдущие части можно найти тут:

10. Дорога на Запад.

17.

Прежде, чем рассказывать о трагических событиях, которые закончились гибелью экспедиционного врача, есть смысл дать пояснения по поводу нравов местного населения. Хорхе Хуан (испанский офицер и астроном) составил записки о том, чем и как живут в вице-королевстве Перу. Эти записки с я с удовольствием читаю, и все, что написано ниже - вольная цитата оттуда.

Мы уже упоминали о том, что “чапотонес” - испанцы из Испании назначались на самые важны должности. Однако они редко пускали корни. По завершении службы они отправлялись обратно домой или по новому назначению. Земли и доход с земель принадлежал “криольцам” - испанцам, рожденным в Перу. При этом, если только у них не было влиятельных родственников, особенный карьерный рост был невозможен. Фамильные асьенды у них и так никто не мог отобрать, как бы плохо ни шли дела. А получить выгодную должность “криольцу” нечего было и думать.

Такое положение вещей вело к равнодушию и демотивации среди молодых людей. Они рано женились, мало учились (ибо зачем) и ничем особенно не интересовались. Много пили, много ели и много играли. Единственным их развлечением было ходить друг к другу в гости, когда не было жарко (а жарко было всегда). Так, подобно уездному городу N, в праздности они и проводили свои дни.

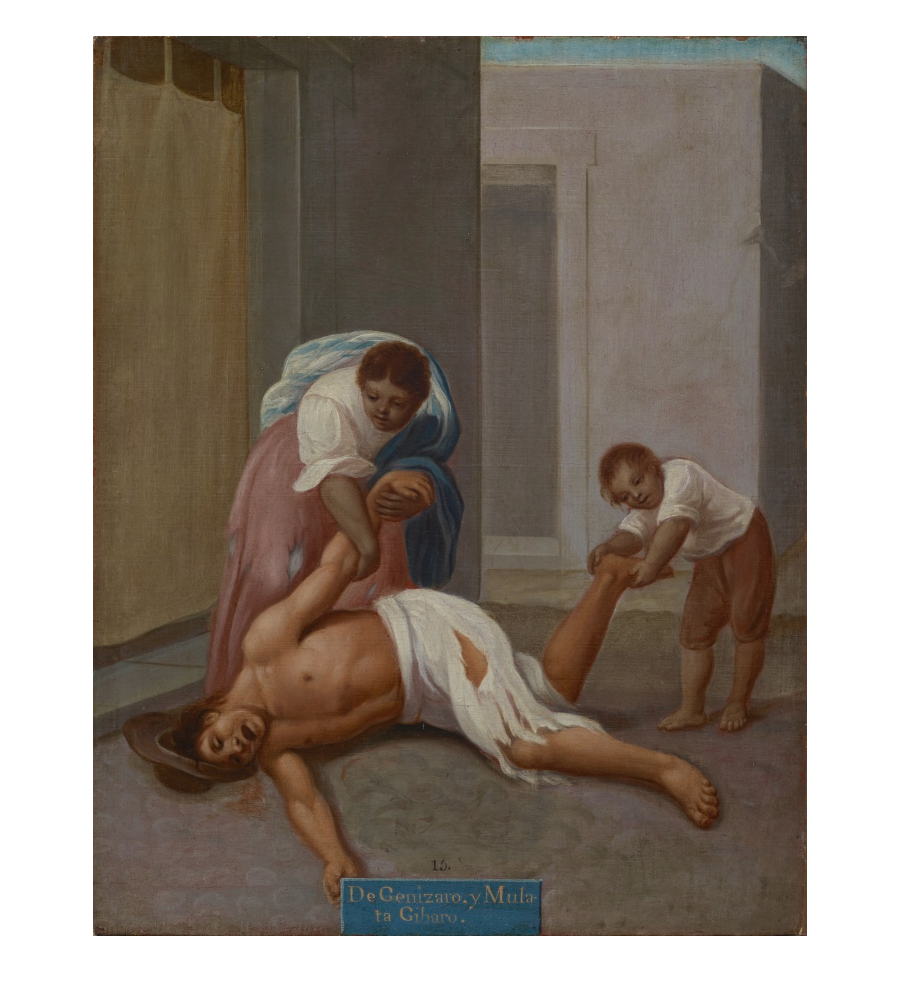

Тут явно скучающий муж напивается, а жена пытается утащить его домой. "Из мулата и испанки получается мориско", Франсиско Клапейра, Denver Art Museum. Это пример "кастовой живописи" - жанра, где художники доступно показывали, как вредно смешивать свою чистую испанскую кровь с чьей-то еще.

Хорхе Хуан, например, пишет о том, что местные не носят париков и галстуков (слишком жарко), а женщины ходят к мессе в три часа ночи, пока прохладно. Курили все: и мужчины и женщины, причем с самого детского возраста, приучаемые нянями. Пили тоже все и, преимущественно, огненную воду. Она считалась лучшим лекарством от паразитов, лихорадок, отсутствия аппетита и всех остальных болезней. Причем самые сдержанные начинали в 11 утра (так и называли: одиннадцатичасовая "tomar las once"). Люди же более раскованные первую стопочку опрокидывали, не вставая с постели. Иногда вообще с нее не вставая до самого сна. (Утром выпил, день свободен)

"Из генисаро и мулатки", Франсиско Клапейра, Denver Art Museum

Но не следует думать, что люди только пили и не ели вовсе. Кухня Перу по меркам XVIII века была очень богата, объединив в себе все, что родила Американская земля и все, что привезли конкистадоры.

Вот что пишет Хорхе Хуан:

"Готовят тут преимущественно на свином жире. Из-за избыточности продуктов в ходу тут масса разнообразных блюд. Аяако (похлебка из курицы, картофеля и кукурузы) самая часто встречающаяся - редкая трапеза обходится без нее. Также часто подают жареную свинину, птицу, бананы, кукурузную кашу, приправляя ее острым перцем или "Ахи", как его тут называют, для возбуждения аппетита. Обыкновенно едят дважды в день. Первый раз утром: жареное блюдо с кукурузной мукой или кашей, после этого шоколад. В полдень едят плотнее, а вечером только пьют шоколад или едят сладости. Сладости часто приготовляют из меда (тогда к нему пекут лепешки-касабе из тапиоки или лепешки из кукурузной муки или, самые богатые, булочки из пшеничной муки, привезенной из Испании). Сахарный сироп так распространен, что не представляет никакой ценности, что его пускают на изготовление огненной воды".

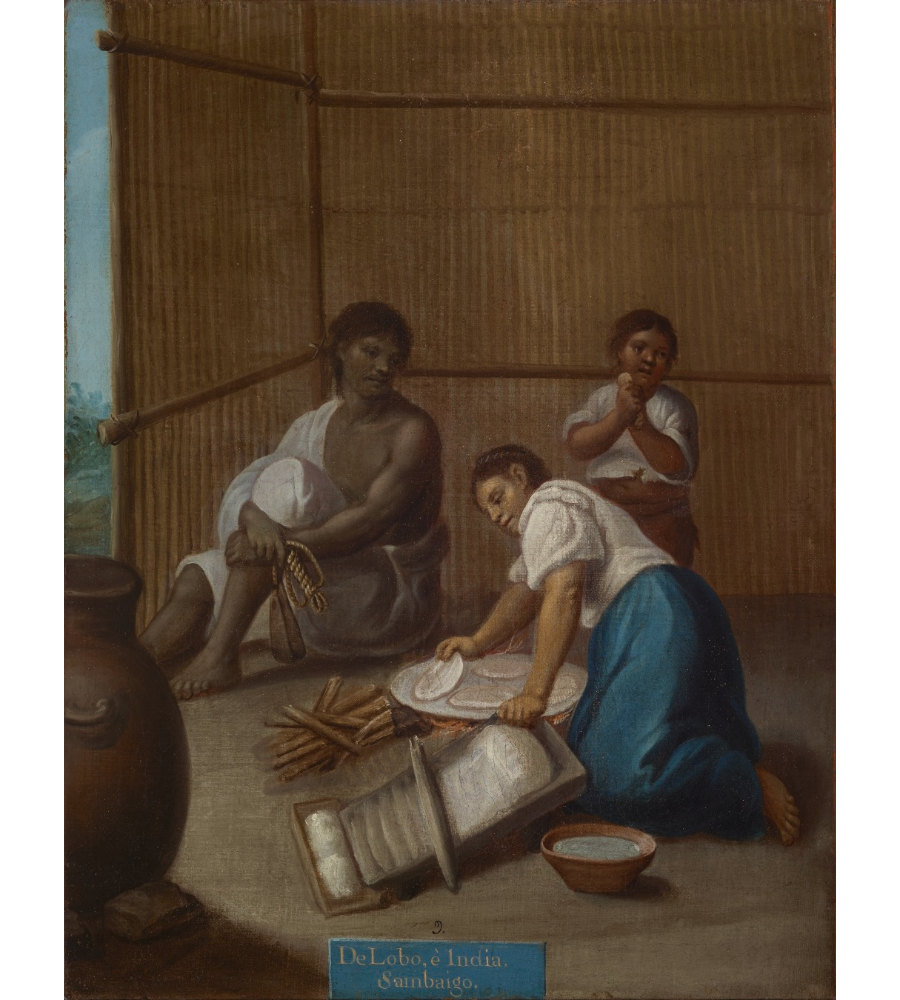

"Из лобо и индеейской женщины - самбайго" Франсиско Клапейра, Denver Art Museum. Lobo - это не волк, это размытая кастовая категория, где у среди предков есть индейцы и негры.

Здесь на картине как раз лепешки Касабе ("индейский хлеб"): тертый корень маниоки (тапиоку) отжимают и жарят на очаге. Касабе - до сих пор "домашнее" блюдо в Южной Америке. Я попробовала на днях сделать, но у меня ничего не вышло. Так что народ сладко пил, сладко ел, а, чтобы повеселился - танцевал, причем тоже разухабисто.

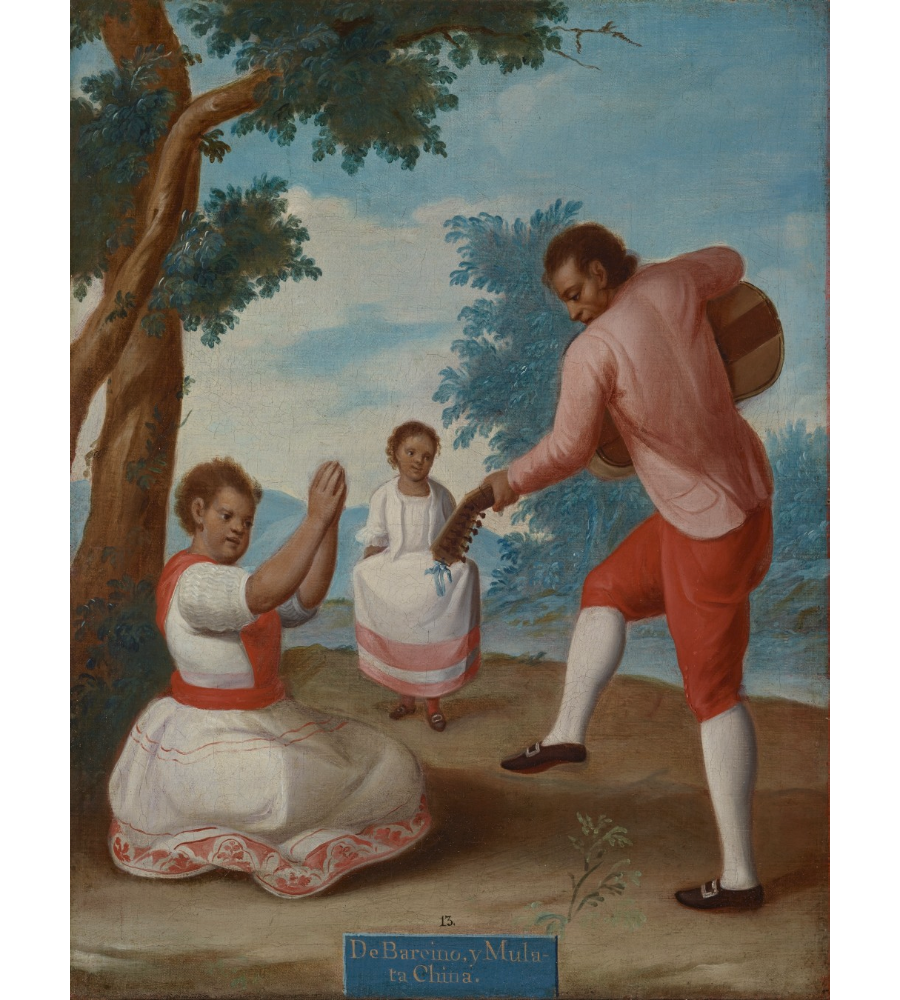

"Из барсино и мулатки", Франсиско Клапейра, Denver Art Museum

Что же касается искусств, то местные жители много танцуют. Из танцев самый любимый - это Фанданго. Он происходит из колоний, и его танцуют на всех религиозных праздниках. От местных этот танец перенимают моряки с галеонов и офицеры Армады, таким образом распространяя в Испанию. Если Фанданго танцуют в знатных домах, он наполнен благопристойностью и гармонией, фигуры в нем исполняется на манер испанских c известной долей изящества. Так, перемежаясь песнями, танцы длятся до рассвета. Простонародным фанданго предшествует неумеренное употребление вин и огненной воды, танец полон непристойных и скандальных движений, вместо песен танцы перемежаются возлияниями, далее перерастая в потасовку, в которой редко когда нет пострадавших. И после, поскольку выпивки много и она доступна - единожды начав пить, народ уже не может остановиться.

Про трагедию в Куэнке

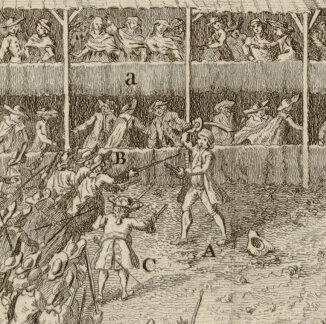

В конце августа 1739 года французская миссия воссоединилась городе Куэнка. Отдыхающие после долгих измерений ученые были приглашены на народные гуляния по случаю дня Девы Марии Снежной. Гуляния должны были завершиться очень боем быков. Его все ждали с нетерпением.

Между тем экспедиционный хирург Жан Синьержи в той же Куэнке излечил от малярии местного жителя. Вообще пример Синьержи - пример успеха простого человека. Хирургия в те времена вообще считалась не самым почетным занятием: не более почетным, чем цирюльник. И те и другие рвали зубы и пускали кровь на ярмарках. И экспедиция на экватор стала для молодого хирурга счастливым билетом в будущее. В Кито недостатка в пациентах не наблюдалось и, однажды, после успешной операции на катаракте для одного из благородных горожан (я даже боюсь думать о впечатлениях пациента), доктор Синьержи проснулся известным человеком.

Хирург и врач у пациентки, 1760е, Маттиус Найво, Wellcome Collection.

Однако последний пациент Синьержи - дон Франсиско Кесада был благодарен, однако беден (или жаден) и, заметив, как благосклонно мсье Жан поглядывает на его единственную дочь Мануэлу, решил разойтись полюбовно. Нет, совсем не так, как вы или я подумали.

Дальше начинается мексиканский сериал (они, оказывается, были еще в 18 веке):

Дело в том, что некогда прекрасная Мануэла (так звали дочь) была обручена с обер-прокурором Диего де Леоном, и тот поспешил сорвать цветок ее невинности с молчаливого согласия родителей. Увы после этого прокурор нашел себе другую невесту, кстати, сестру городского главы, но опозоренной девушке обещал выделить щедрое приданое. Да вот все никак не выделяет. Несколько лет уж. Будет очень удобно, если доктор Синьержи направит дону де Леону счет за лечение несостоявшегося тестя, то приличия будут соблюдены, и свои люди сочтутся.

Экспериментальный барочный театр Эквадора поставил по истории Синьержи пьесу в 2016 году. Фото оттуда. Называется она La Cusigna (это прозвище прекрасной Мануэлы).

Доктор так и поступил. Вместо денег в дом к пациенту (что там делал поздним вечером Синьержи, остается для меня загадкой) пришла прокурорская рабыня и при всем честном народе залепила Мануэле пощечину. На словах передала передала, что теперь иностранный доктор может исцелить и утешить девицу Мануэлу любым приятным ему способом. Дон де Леон не против. Синьержи обиделся (а кто бы не обиделся на его месте?), поколотил рабыню и отправил с ней вызов на дуэль.

С одной стороны, нет ни подарков, ни писем, которые бы указывали на любовную связь девушки с хирургом. С другой - верховный инквизитор несколько дней спустя призывал арестовать француза за «аморальные действия», ибо они с Мануэлой "среди дня прогуливаясь по площадям и паркам Куэнки, без стыда демонстрируя взаимную симпатию”. Город бурлил от возбуждения и предчувствия скандала.

Кафедральный собор Куэнки (Википедия)

Через два дня доктор подстерег дона Диего, прокурора, на главной площади, где тот гулял с супругой и друзьями, и потребовал немедленного удовлетворения. Обидчик посмеялся. Тогда Синьержи выстрелил в Диего из пистолета (тот дал осечку) и, обнажив шпагу, бросился на врага... но упал, запутавшись в полах плаща. В этот крайне нелепый момент его и забрали подоспевшие друзья.

Дело принимало некрасивый оборот. Вопросы чести частных лиц – это одно, а вот угрожать оружием на улице должностному – совсем другое, очень серьезное дело.

Всю неделю в Куэнке чествовали Богоматерь Снежную (Ntra Senora de las Nieves). Как празднуют местные жители - мы уже упоминали чуть выше в воспоминаниях Хорхе Хуана. Главной частью торжества должна была стать воскресная коррида. Ученых (и всех их коллег), само собой, тоже пригласили.

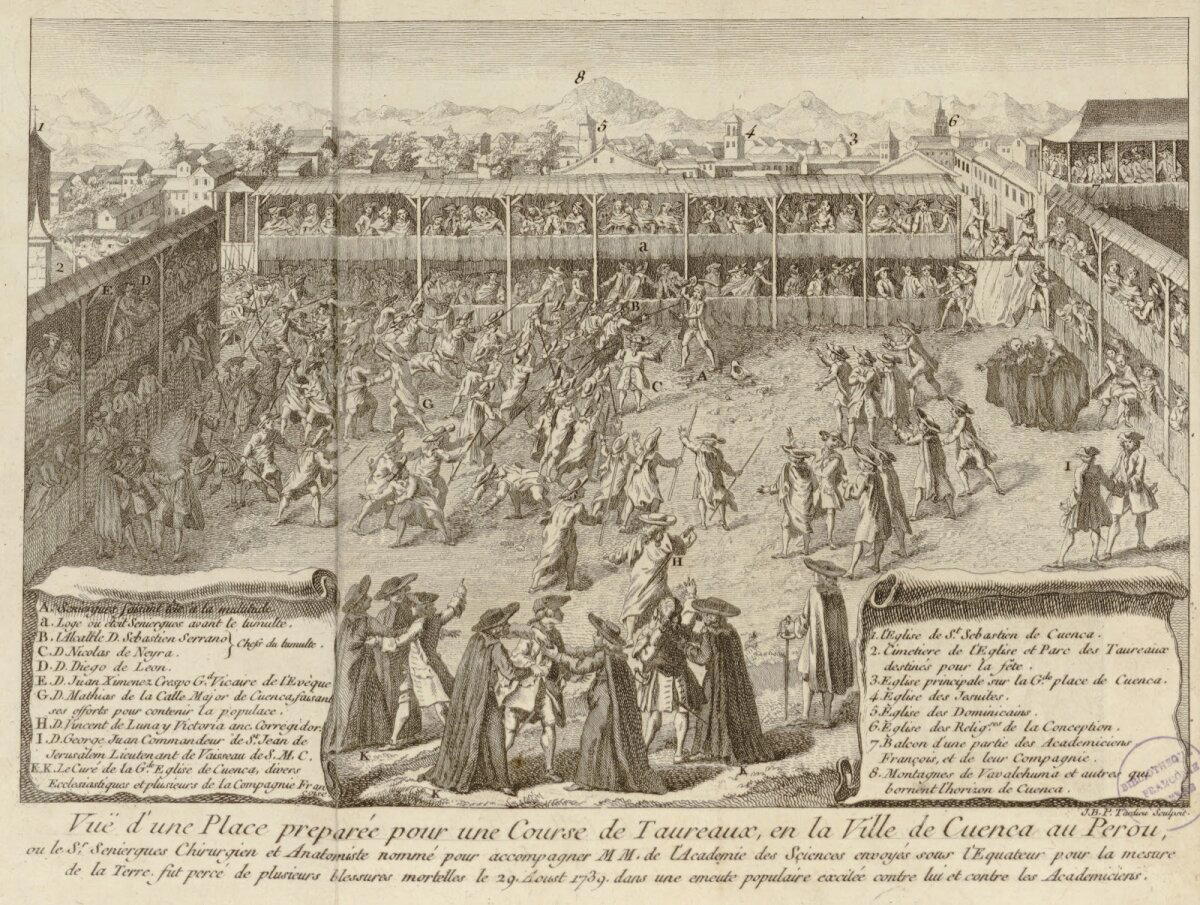

Изображение той самой корриды в понятной схеме Лакондамина.

И вот, последние минуты перед корридой. Публика ждет и обливается потом. Отца Мануэлы зажимают в угол неравнодушные родственники (а, судя по генеалогическому сайту, они в Куэнке там все - родственники) и ставят на вид , что слишком он любезничает с доктором. И дочка его тоже - слишком. Прекрасная Мануэла поднимает крик: папу, мол, убивают. И на помощь бросается Жан Синьержи. Уже порядком причастившийся огненной воды. Как ему ни объясняли, что все хорошо, это просто семейная беседа, доктор обнажает шпагу и обещает "продырявить всякого, кто к нему приблизится, как бычка". Хорхе Хуана и французов попросили вмешаться и утихомирить коллегу, но те не успели. Синьержи успел вытащить пистолет и выстрелить (снова с осечкой) в главу городской стражи господина Нейру. Наступила точка невозврата: мэр города объявляет, что коррида отменяется.

Простой перуанский народ не затем, не желая сил, праздновал всю неделю, чтобы из-за наглого иностранца лишиться любимого зрелища. Толпа взроптала и хлынула на арену. У толпы при себе имелись дубинки, палки и вилы (ножи и шпаги ведь носить запрещено, как мы помним). Началась свалка, в которой кому-то пришла светлая идея поколотить вообще всех ученых.

Фрагмент гравюры: духовенство успокаивает французских ученых, пытаясь убедить не вмешиваться в расправу над доктором.

Лакондамин и Буге, кинувшиеся было на защиту коллеги, вынуждены были прыгать с трибун и спасаться бегством. Во время бегства, кстати, Буге получил кинжалом в спину и камнем в голове, так что у истории были все шансы остаться без достижений этого почетного мужа.

Глава стражи и алькальд пытались закрыть доктора от гнева толпы, но тот не разобрался и начал колоть их шпагой. Глава стражи на автоматически ответил кинжалом в печень. Рана оказалась смертельной. Доктор скончался через три дня на руках у друзей. Священник отказал в последнем причастии известному грешнику и прелюбодею.

Когда все закончилось, Шарль Мари Лакондамин (любитель ходить через джунгли и собирать деньги) потребовал у местных властей правосудия и наказания виновных. На следующие два года он ввяжется в тяжбу против влиятельных лиц Куэнки в чужой стране, на чужом языке. Он наживет много врагов и сделает невозможное (виновные, в том числе Нейра, который стал убийцей поневоле, пытаясь спасти доктора, понесут наказание). Увы, многочисленные судебные тяжбы заставят Лакондамина устраниться от работы над главной целью путешествия – геодезических измерений.

Фрагмент гравюры: Синьержи защищается от толпы.

А что сама экспедиция? Когда журналы триангуляции будут обработаны, вычислены углы и стороны треугольников, выполнены контрольные вычисления, а Пьер Буге оправится от ран, останется только установить разность широт между северной и южной точкой дуги.

Годен и Буге, в целом, были специалистами в этом виде работ. Им всего-то требовалось измерить зенитное расстояние Альнилама (это центральная звезда в поясе Ориона) в обсерваториях на севере и юге. Вычесть из одного измерения другое, и, тем самым, получить разность широт.

В следующий раз мы поговорим об определении широты и том, что могло пойти не так и почему миссия продлилась еще три дополнительных года. О том, что думали и говорили об ученых, застрявших в Перу коллеги и что это как из-за уха капитана Дженкинса началась самая настоящая война.

Это часть лонгрида об истории Французской Геодезической Миссии в Перу. Предыдущие части можно найти тут:

10. Дорога на Запад.

В предыдущем эпизоде наши герои успели рассориться, заблудиться, заболеть малярией, и все-таки добрались до цели своего путешествия города Кито. Но у них совсем закончились деньги, и Лакондамин отправился в Лиму их добывать. А все остальные приступили к подготовке к измерениям.

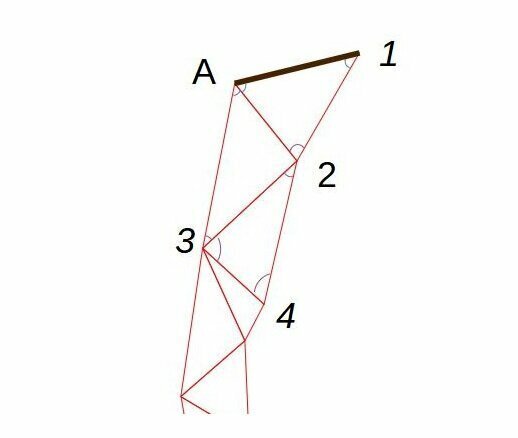

Цепочка треугольников, которую планировали измерить французские ученые. Северная часть - долина Яруки, находится чуть севернее города Кито.

Не смотря на несогласие с общим планом работ, все ученые сходились в том, что и что прямо сейчас (летом 1736 года) можно и нужно измерить базис. Это длина стороны в одном из треугольников (цепочка таких треугольников будет построена вдоль меридиана с севера на юг).

Базис - измеряемая сторона, помечен коричневым.

Потом эта сторона, вместе с измеренными углами в треугольниках даст возможность посчитать длины всех других сторон цепочки триангуляции. Для стороны (базиса) надо было найти подходящее место.

Поиски велись все лето 1736 года, и многие места были отвергнуты: либо горное плато оказывалась труднодоступным, либо уклон был слишком велик, либо долину прорезали речные потоки, которые не удалось бы преодолеть вброд. Идеальное место: долину Яруки обнаружили случайно, в начале сентября 1736 года. О том, что это единственное “подходящее” место в округе говорит тот факт, что сегодня на месте размеченного французами базиса находится взлетно-посадочная полоса аэропорта Кито.

Место базиса на картах Google. Вокруг расщелины и горы. Ученым приходилось перелезать через них, а, между прочим, дорог тогда еще не проложили.

Во время рекогносцировочных работ на группу свалилось несчастье: от неизвестной болезни умер самый молодой участник экспедиции: 16-летний Жак Купле, отпрыск известной астрономической династии, с которой Луи Годен водил близкую дружбу. За день до выхода в горы юноша испытывал лишь легкое недомогание, но его состояние ухудшилось настолько резко, что едва успели пригласить священника из ближайшей деревни. Он умер спустя 2 суток после первых признаков болезни, которую Лакондамин описывает как fièvre maligne.

Про болезни

Понятно, что в те времена никто не делал анализов и не различал специфического лечения для каждой подобной хвори. Большая часть лихорадок назывались испанцами "chapetonada" - то есть, лихорадки, которым подвержены "чапетонес" - приезжие из Испании. Местные или долго живущие в Перу их практически не подхватывали. Хорхе Хуан описывает, что "чапетонада" может начинаться как простуда или как отравление, но стремительно развивается и убивает больного за 3-4 дня. Когда начинается "черная рвота" или если человек впадает в беспамятство, это значит, что он обречен. Лечить ее не умели и средства защититься от нее не знали.Помимо "чапетонады" в Перу часто встречались: проказа, герпес и опоясывающий лишай. И, хотя мне такой выбор болезней странен, но именно их Хорхе Хуан называет основными для вице-королевства.

Памятная пирамида Оямбаро, которой Лакондамин в 1743 году пометил крайнюю точку базиса. Оцените размеры.

Кстати, вот карта, на которой можно поглядеть расположение базиса на современных снимках.

Судя по всему, смерть товарища, почти мальчика, отрезвила ученых. Они на время оставили свои споры, взяли себя в руки и в сентябре разметили створ базиса (то есть разметили эту линию колышками на месте) а к ноябрю 1736 года завершили его измерения. (это против года в пути и трех четырех месяцев ожидания в Кито. Работать они умели быстро).

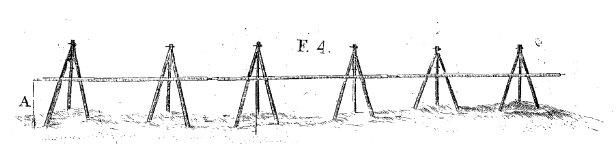

Вот так проходило измерение базиса: мерные вехи укладывали на козлы, нивелировали и стыковали друг с другом. Из книги Хуана и Ульоа.

Как измеряли базис:

Длина базиса составила ~7 миль (12 км): от имения Оямбаро до вулкана Карабуро (карта).

Первым делом надо было расчистить местность: вырубить деревья, срыть холмы, если это представлялось возможным. Это дело поручили индейцам, которые отрабатывали свою “миту” (барщину) по приказу президента аудиенсии.

Края базиса закрепили на местности: на крайних точках заложили мельничные жернова. Дальше следовало пройти все эти 12 км, укладывая мерные вехи горизонтально стык-в-стык. Для этого их клали на отрегулированные по высоте козлы, проверяя стыковку по отвесу из нити алоэ.

Забавный факт: Поскольку понятия "штатив" в XVIII не существовало, в своих книгах ученые упоминают "мольберт", к которому была горизонтально прибита дощечка, на которую и следовало опирать мерную веху.

Группа Буге устанавливала мерные вехи не на козлы, а на вбитые в землю колышки, чтобы ветер меньше влиял на результат измерений. Из рукописи Хуана и Ульоа.

Даже на этом этапе ученые умудрились не договориться о методе, поэтому группа Годена выполняла эти работы с юга на север, а группа Буге с север на юг. Одно хорошо: они получили два независимых результата, которые были очень похожи, а значит говорили о том, что полученная длина базиса близка к истинной. Казалось бы, шутка ли - пройти 12 км можно. Но на каждом этапе был введен всевозможный контроль: стыковку вех проверяли по отвесу, сделанному из нити алоэ. Штативы (козлы) выставляли в горизонт по уровню, сами вехи дважды в день сверяли с эталонным туазом (тем самым железным прутом, который изготовил в Париже мастер Ланглуа).

Футляр с эталонным туазом. (Сам туаз - из металла, внутри).

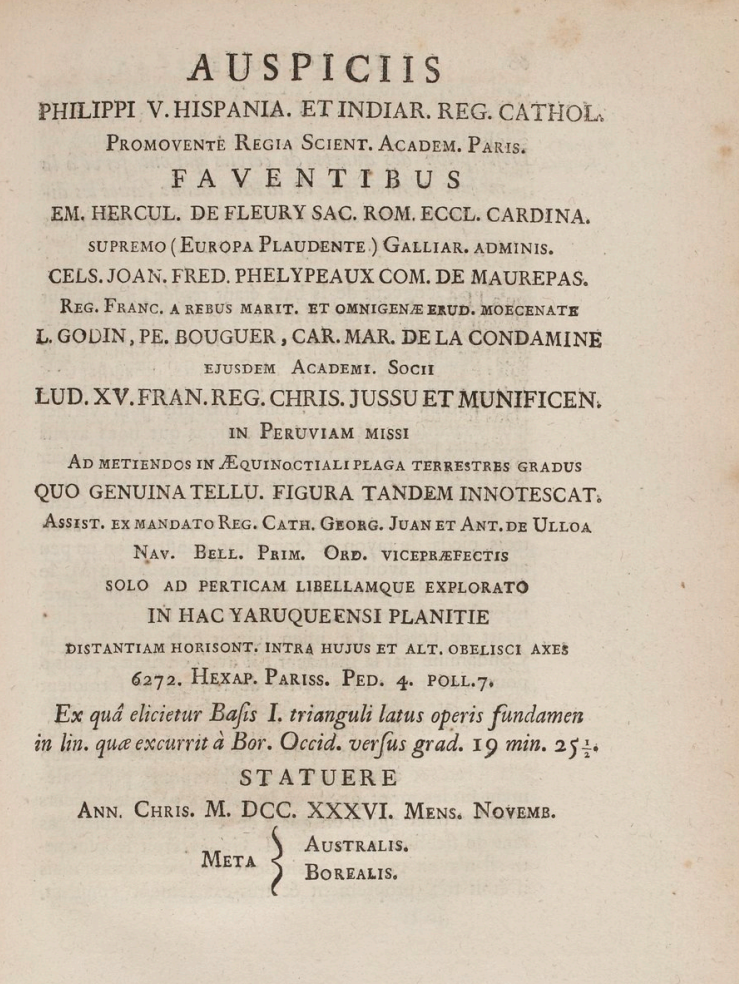

После 3 ноября 1736 года две бригады сравнили полученные сырые расстояния. Они отличались на 2 дюйма, 10 линий (то есть около расстояние в 12 км было измерено с расхождением в 7 см).

Для современных электронных тахеометров (там расстояние измеряется лазерным дальномером) заявленная точность на 12 км будет составлять порядка 4-5 см. То есть это и сегодня очень хороший результат. Такой не стыдно было отправить в Париж.

Апд: Надо оговориться, что приведенный выше пример с тахеомтером нужен мне как иллюстрация к работе французских ученых. Даже сегодня, поскольку лазерный луч проходит через атмосферу, поправка за влияние среды неизбежно "отъедает" целые сантиметры и тахеометрами большие расстояния никто не измеряет. Сегодня самые точные измерения больших расстояний производятся спутниковым методом (статика, два одновременно работающих приемника): он может дать погрешность в доли сантиметров (а то и миллиметров) и почти не зависит от длины измеряемой линии. До 90-х годов XX века базис измеряли "базисным прибором", в состав которого входила система из инварной проволоки на штативах, с тяжелыми грузами для её натяжения. Этому методу обучали геодезистов вплоть до 70х годов 20 века (так что это прошло мимо меня).

Собственно, результат, что был отправлен в Париж (на латыни, с упоминанием всех участников). Из Фигуры Земли П. Буге.

А вот из Парижа (уже в декабре) пришли плохие вести. Морепа (министр, отвечавший за финансирование миссии) отказывал Годену в дополнительных деньгах, которые тот испрашивал, требовал быть сдержаннее в тратах, а также извещал о подготовке альтернативной миссии под руководством Пьера Мопертюи.

Это стало ударом для группы Годена. Учитывая “свежесть” корреспонденции, Арктическая экспедиция уже должна была начать (а может быть и завершить) работу. И, если короля удовлетворит результат работы на Севере, то Перуанские измерения закончатся (вместе с их финансированием), даже не начавшись.

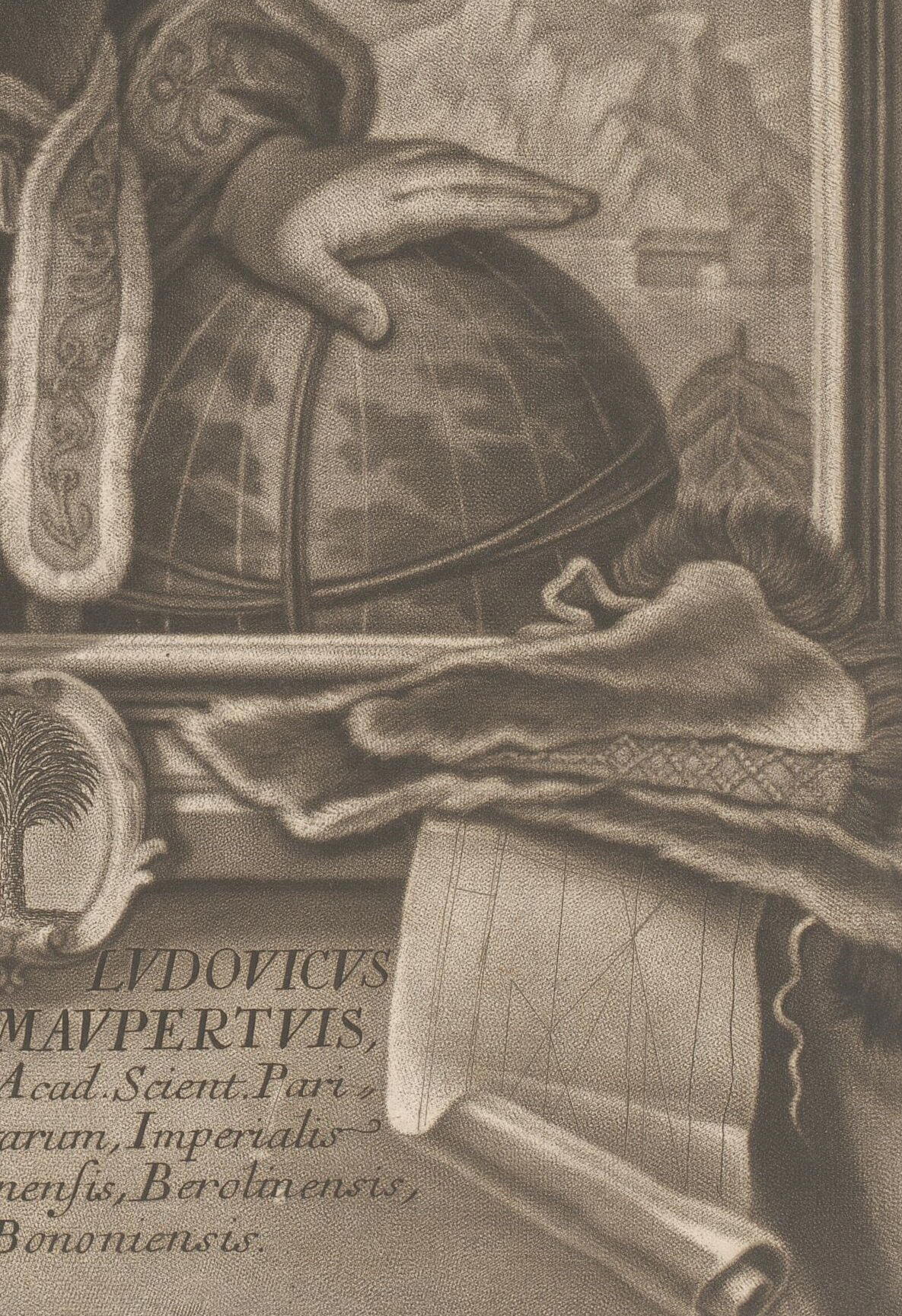

Вольтер назвал Мопертюи "сплюскивателем Земли и Кассини". На портрете работы Робера Турнье (1744 г.) видно ,что ученый прижимает Землю. Еще рядом атрибуты Арктической экспедиции: меховые рукавицы, замерзший Ботнический залив и схема триангуляции.

Впрочем, перед учеными, застрявшими на экваторе, стояли вполне конкретные задачи. Базис был завершен. Работа принесла некое подобие взаимопонимания в команду: все поняли, что опасность остаться без денег в чужой стране нависла над каждым в равной степени. Надо было начинать работу по разметке звена триангуляции и измерению углов в треугольниках. А для этого получить необходимые инструменты со склада Кито. Об этом в следующий раз.

Это часть лонгрида об истории Французской Геодезической Миссии в Перу. Предыдущие части можно найти тут:

10. Дорога на Запад.

12.

Итак, наша экваториальная экспедиция, наконец, добралась до Кито, столицы аудиенсии с тем же названием. По пути туда группу Годена местные принимали и сопровождали со всем возможным почтением. По дороге, как вспоминал Хуан, испанский офицер:

“Нас поселили в доме коррехидора, потчевали ледяными напитками и лучшей едой, а за ужином играл струнный оркестр”.

Но вот в самом городе Кито все было не так радужно. У экспедиции совсем не осталось денег. В свойственной ему прямолинейной манере Луи Годен предъявил королевскую грамоту “о всяческом содействии” президенту аудиенсии Кито - дону Альседо. И тот крепко задумался.

С одной стороны - грамота действительно требовала от него, как от представителя власти, оказывать материальное и моральную поддержку ученым. С другой - про них было достоверно известно, что они сами возможно, а капитан их французского корабля - точно, замешаны в незаконной торговле контрабандными товарами. Явились сюда врозь, фамилии не по списку, один вообще ломился не по дороге, как люди, а что-то разнюхивал в чаще. Зачем он это делал? Приличные люди так себя не ведут.

План Кито, составленный тем самым президентом Альседо в 1734 году. Архив Индий, министерство культуры Испании

Короче говоря, президент Альседо продемонстрировал иезуитский подход к гостеприимству: в деньгах не отказал, но и не дал. В казне денег нет, поэтому он запросит их в Лиме, у вице-короля. Вильаграсиа. А пока он с удовольствием предложит свой президентский дворец. Вот даже сам съедет, чтобы гостям было просторнее. Президентский дворец не ремонтировался со времен первых конкистадоров: крыша местами отсутствовала, некоторые стены обвалились, зато приличия были соблюдены.

Главная площадь Кито с президентским дворцом. Неизвестный художник, XIX век, фото из Википедии.

Следует сказать, что насторожённость официальных властей в отношении неучтивых и ученых не помешала тем завести дружеские отношения с местной знатью, обрадованной новым (европейским) обществом.

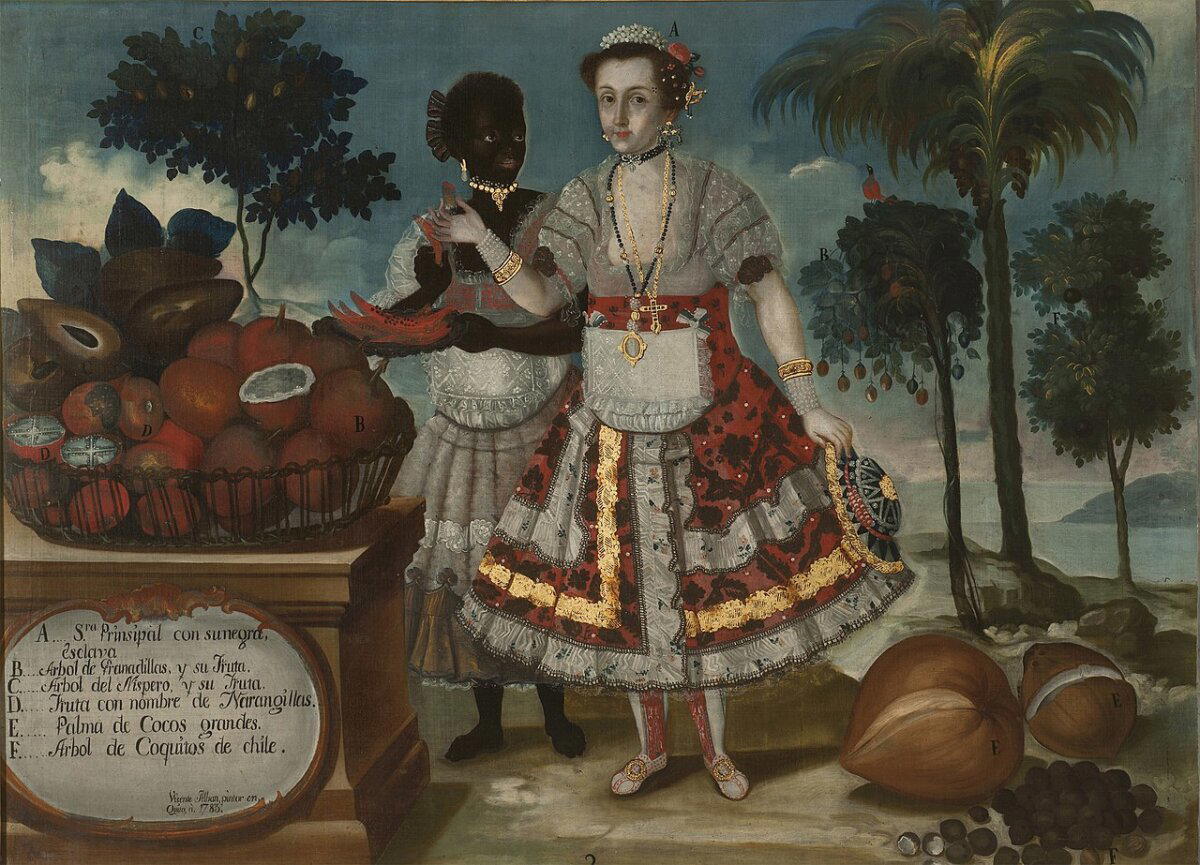

Знатная женщина с чернокожей рабыней, Висенте Альбан, 1785 г., Музей Америки, Испания. Обратите внимание: рядом с дамой кокосы, авокадо, нисперос и другие дары природы. Аккуратно подписанные.

Гости, а особенно иностранные гости - редкое развлечение в захолустье Кито. Французы быстро превратились из подозрительных пришельцев в драгоценную диковинку и желанных собеседников. Братья Мальдонадо (богатейшие и влиятельнейшие люди региона) ввели их в круг местной элиты. Они не только приобрели у Лакондамина выпуск мемуаров Академии Наук, а также столовое серебро и бриллиантовое колье, совершено случайно оказавшееся в сундучке (никакой незаконной торговли, что вы), но и чрезвычайно заинтересовались его опытом путешествий по руслу реки Эсмеральдас. Строительство дороги было давней мечтой Педро Мальдонадо и после успешного перехода Лакондамина стало ясно, что она осуществима.

Педро Висенте Мальдонадо, портрет выполнен в 1934 году, музей восковых фигур Кито. Скорее всего - фантазия.

Знатная семья Давалос (у них были четыре дочери в возрасте невест) с радостью принимала у себя ученых, и, если отцы семейств получали радость от новостей из области науки и техники, то дамы были особенно благодарны истинно французские подробности о последних модах.

Магдалена Давалос (одна из девушек, чьей образованностью восхищались французы). Она станет хозяйкой первого в Перу салона, будет покровительницей наук и искусств. Рисунок тоже выполнен в XIX веке, поэтому не носит портретного сходства.

Даже президент Альседо сдался и сменил гнев на милость. В письмах сохранились сведения о том, что он купил несколько отрезов дорогих тканей в “лавочке Лакондамина, которая была открыта для желающих днем и ночью во всякий день”.

Культурный обмен был обоюдным. Если французов изучали на предмет современных манер, костюмов и ухваток, то ученые и сами дивились тому, что из себя представляло высшее общество “креольцев” (то есть, рожденных в колониях). Тут носили тяжелые драгоценные ткани вроде бархата и парчи. Преимущественно черные, с таким богатым и вычурным шитьем, какой вышел из моды в Париже еще в прошлом веке. Прически у дам тоже были крайне старомодны, с обилием кос и заколок, они чаще молчали и были необычайно набожны, ходили с покрытой головой.

Тапада, J.Rugendras, Public domain, via Wikimedia Commons

Мужчины настолько сурово блюли честь и скромность своих женщин, что в Лиме появились тапады (покрытые). Дамы, что скрывали всю свою фигуру за черным покрывалом, оставляя только один глаз открытым. Против тапад выступала церковь: мол, эта ложная скромность позволяет нечестным женам прогуливаться под ручку с любовниками даже под носом у мужа и не быть узнанными. Излишне это все и ведет к разврату.

Acuarela de Pancho Fierro (Lima, 1807 - Lima, 1879)

И, надо сказать, слово церкви в Перу имело особый вес. Если в Мадриде о кострах уже давно не слышали, то в Лиме еще сжигали. Правда, по обвинению не в колдовстве, а в тайном иудействе. Считалось, что еврей и контрабандист - это одно и то же. И если второе каралось каторгой, то первое - смертью. Буге писал:

“Инквизиция считала нас иудеями, но не имела оснований для ареста, поскольку мы подданные французского короля. Только тогда мы сняли с себя все подозрения, когда пригласили Верховного Инквизитора на ужин, на котором не подавали ничего, кроме свинины. Правда, инквизитор не пришел, вероятно, и так уверившись в том, что мы добрые католики.”

Что любопытно, жил и столовался Пьер Буге у архиепископа Кито. Так что, видимо, отношения с церковью у него наладились после приглашения на ужин.

О деньгах

Следя за небыстрым путем экспедиции (год с лишним добираться до места назначения) - недоумеваешь: почему же, добравшись до цели своего путешествия, они начали дружить с местным населением, вкушать плоды чиримойи и попивать вино вместо того, чтобы работать?

Кстати, местное вино они как раз и не оценили. Виноград (равно как и куриц, перцы, другие привычные овощные культуры конкистадоры привезли, а вот пробковые деревья - нет. И кувшины запечатывались каучуком. Что дурно сказывалось на букете напитка (так, по крайней мере считал Лакондамин).

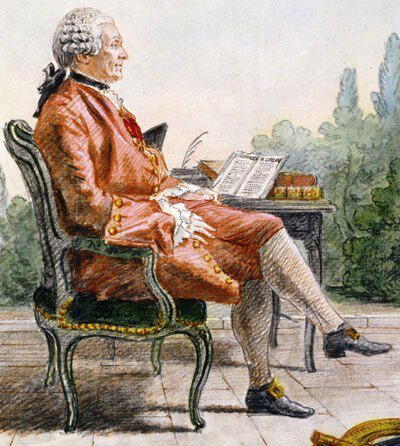

Шарль Мари де Ла Кондамин, 1760 г., Л.К. Кармонтель, Музей Конде, Шантильи

Ответ банален: они ждали денег, которые должен был выделить (или не выделить) вице-король Вильяграсиа. В августе 1736 года пришел ответ в таком духе: «Из федерального бюджета денег я не выделю, разбирайтесь своими муниципальными средствами». Фактически, это дало повод президенту Альседо прошении отказать, поскольку в его казне, как это водится, лишних средств не имелось. Он мог предоставить жилье и выделить рабочих из числа индейцев. На время. Между тем, еду для себя, слуг и рабов, размещение и корм для лошадей надо было чем-то платить.

Тут сделал каминг-аут Лакондамин, смельчак и любитель ходить в одиночку по лесу. Он рассказал товарищам о личных долговых расписках, имеющихся у него на руках (на астрономическую сумму в 100 000 песо) и предложил спонсировать расходы кампании до прихода следующего транша из Парижа. Все радостно согласились, поставили свои подписи на договоре и скрепили сделку рукопожатием. Однако за деньгами надо было идти в Лиму. Для этого, в свою очередь, нужны были деньги. Как их можно было собрать? Краудфандингом!

Так что не зря Лакондамин , Буге и Годен вели светскую жизнь. Они искали инвесторов. Младшие члены экспедиции зарабатывали кто как мог: доктора открыли частную практику (доктор Синьержи стал успешным хирургом), чертежник Моранвилль писал заказные портреты, мастер Гюго чинил часы. Каждому нашлось дело в хозрасчетной деятельности. Нам известно, что государственным кредит на всю экспедицию был одобрен на 4000 песо. Частные лица города Кито в разное время предоставили ученым кредит более чем на 20 000 песо.

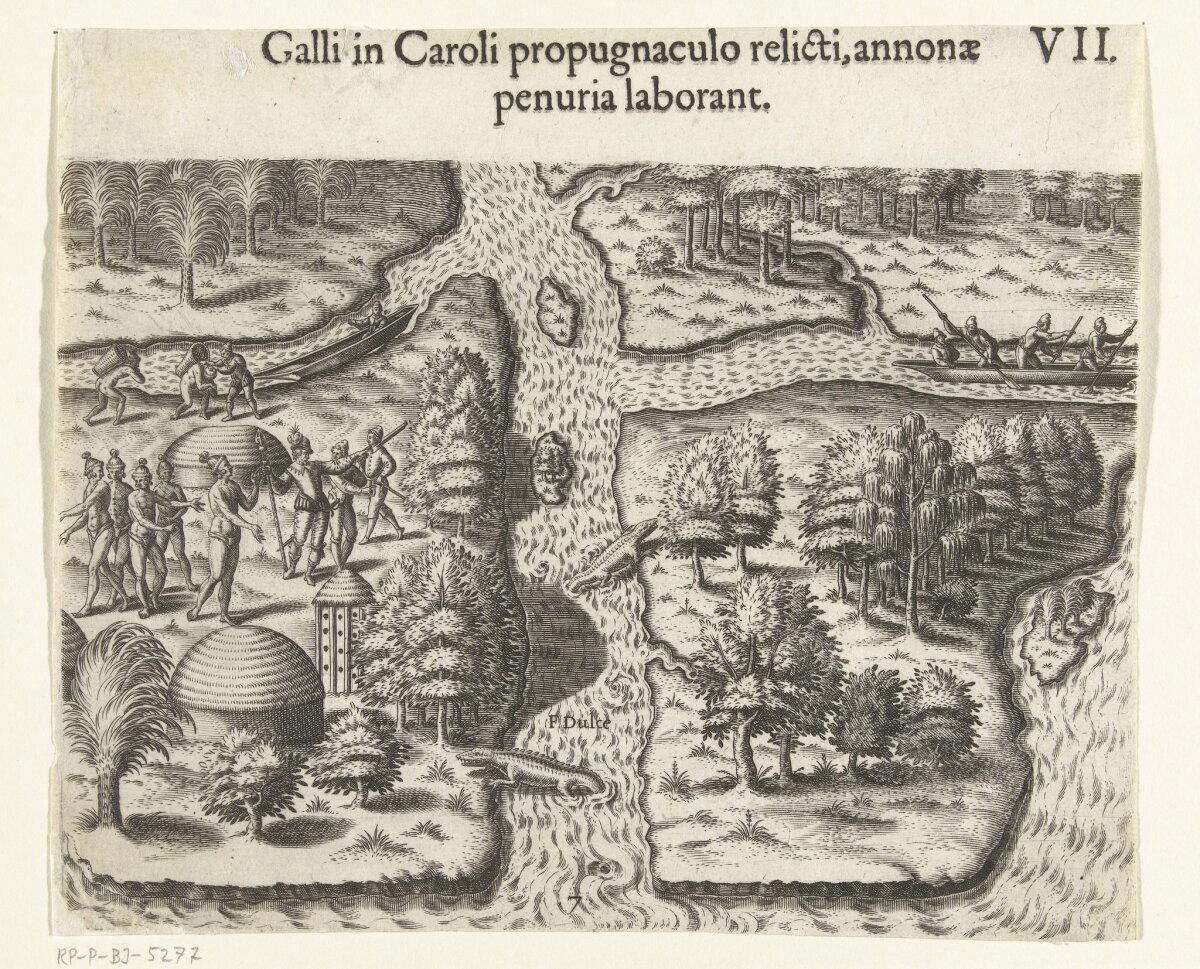

Опасные пути Америк. Theodor de Bry, naar Johann Theodor de Bry, 1591

В следующей части повествования наши герои все же доберутся до начала измерений, поскольку дорога не может длиться вечно. Мы поговорим о том, что и как они измеряли, кто погиб в горах и от кого испанские офицеры прятались в подвале монастыря.