В музейных запасниках и частных коллекциях военной техники порой встречаются устройства, назначение которых с первого взгляда остается загадкой. Одним из таких артефактов является массивная камера в деревянном ящике, маркированная как "A.A. Close Range Attack Camera" или "A.A. Verifying Camera". За этими техническими обозначениями скрывается увлекательная история о том, как фотография стала инструментом военной подготовки в самые драматичные моменты Второй мировой войны.

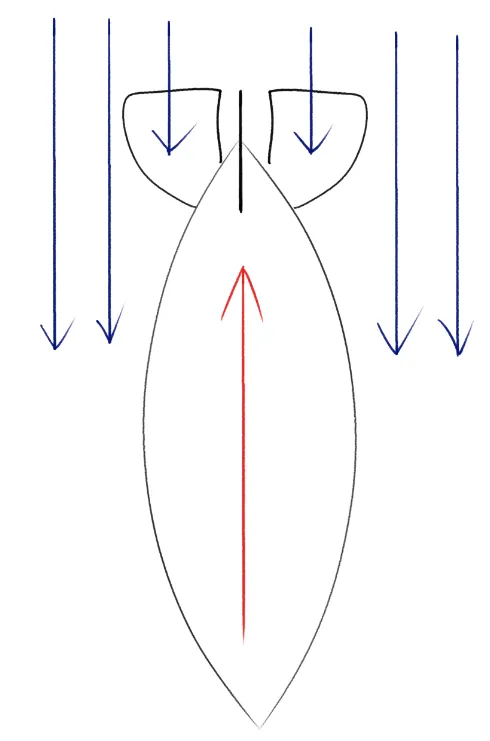

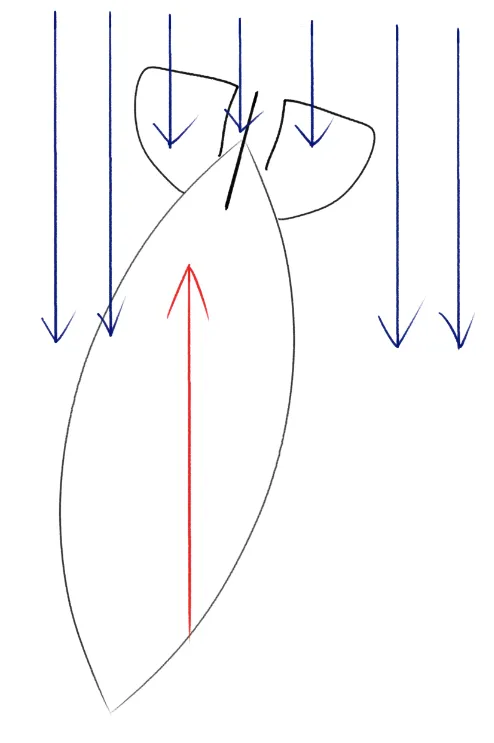

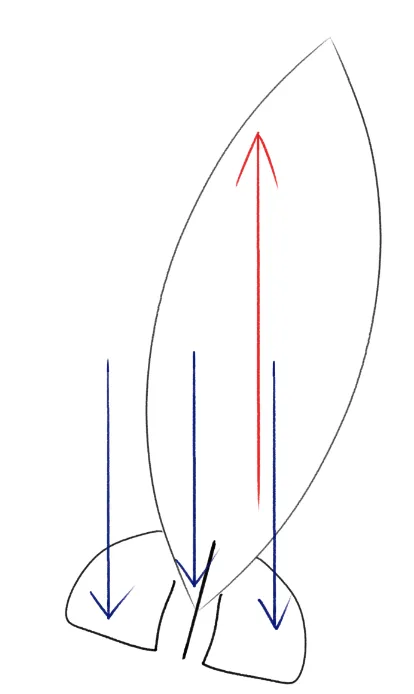

Появление авиации в Первой мировой войне поставило перед военными специалистами принципиально новую задачу. Если тренировка стрельбы по наземным целям не представляла особых сложностей — достаточно было установить мишени на полигоне, — то подготовка зенитчиков требовала кардинально иных подходов. Воздушные цели движутся с высокой скоростью, меняют направление и высоту, а использование самолетов в качестве мишеней было крайне рискованным предприятием.

Первые попытки решения этой проблемы выглядели довольно экзотично. Военные экспериментировали с воздушными змеями, оснащенными рулевым управлением и системой двухлинейного контроля. Оператор мог маневрировать таким змеем, имитируя движения вражеского самолета. При ветре силой не менее 10 узлов змей быстро поднимался на высоту около 250 ярдов, предоставляя стрелкам возможность отработать навыки наведения и определить результативность попаданий по видимым повреждениям конструкции.

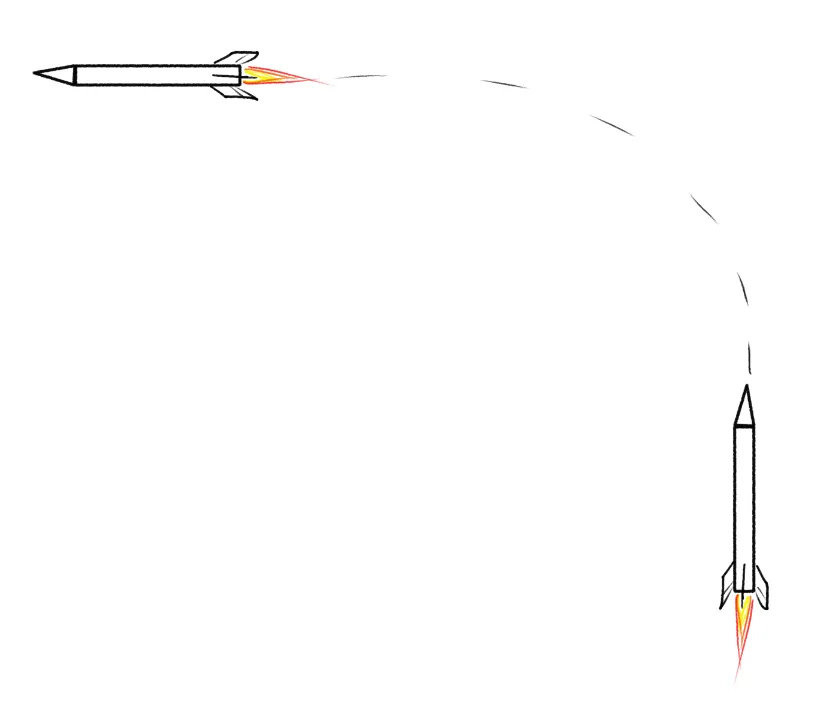

Также существовало более радикальное и в то же время более опасное решение: буксировака мишени самолетом. Стрельба велась боевыми снарядами, без защиты от дурака, поэтому вся надежда была на то, что расчёт не перепутает буксир с мишенью или не даст слишком большое упреждение.

Качественный прорыв в методах подготовки произошел с появлением камеры Hythe — устройства, которое полностью имитировало пулемет Льюиса, но вместо боеприпасов использовало фотопленку. Конструкция камеры в точности повторяла габариты, вес и органы управления настоящего оружия. Когда стрелок нажимал на спуск, срабатывал фотографический затвор, фиксируя изображение цели в момент "выстрела".

Эта концепция позволила инструкторам проводить детальный анализ ошибок курсантов после завершения тренировки. Проявленные снимки наглядно демонстрировали точность прицеливания, правильность взятия упреждения и общее качество работы стрелка. Камера Hythe использовалась как в наземных установках противовоздушной обороны, так и на борту самолетов для отработки воздушных боев.

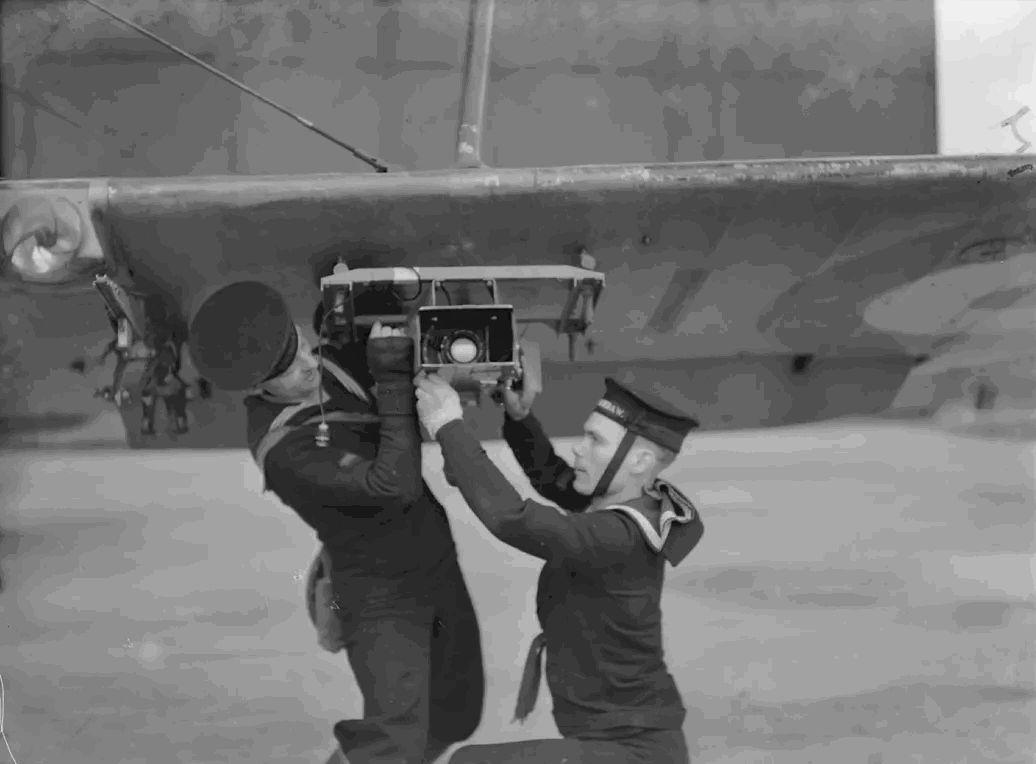

В 1934 году появилась камера Williamson G.22, предназначенная для установки на крыльях истребителей. Пилот мог дистанционно активировать устройство через кабельную систему, фотографируя цели в момент стрельбы из бортового вооружения.

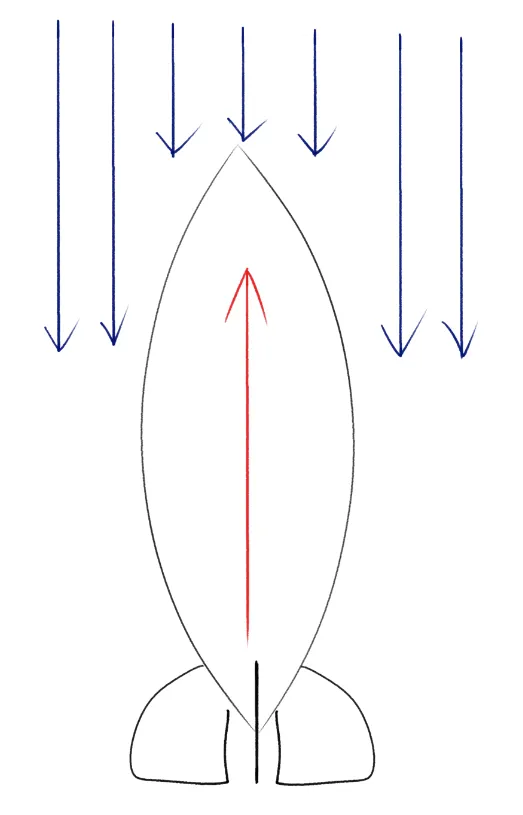

С началом Второй мировой войны и угрозой германского вторжения в Великобританию потребность в эффективной подготовке зенитчиков приобрела критическое значение. Британская промышленность быстро переориентировалась на военные нужды. Компания Houghton-Butcher, известная производством фотоаппаратов серии Ensign, адаптировала конструкцию Williamson G.22 для нужд сухопутных войск.

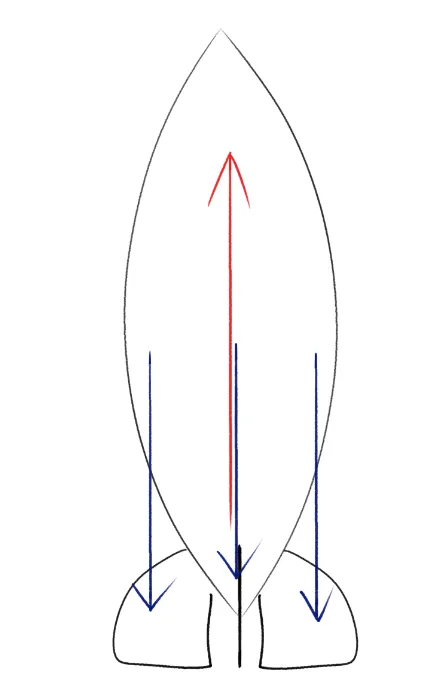

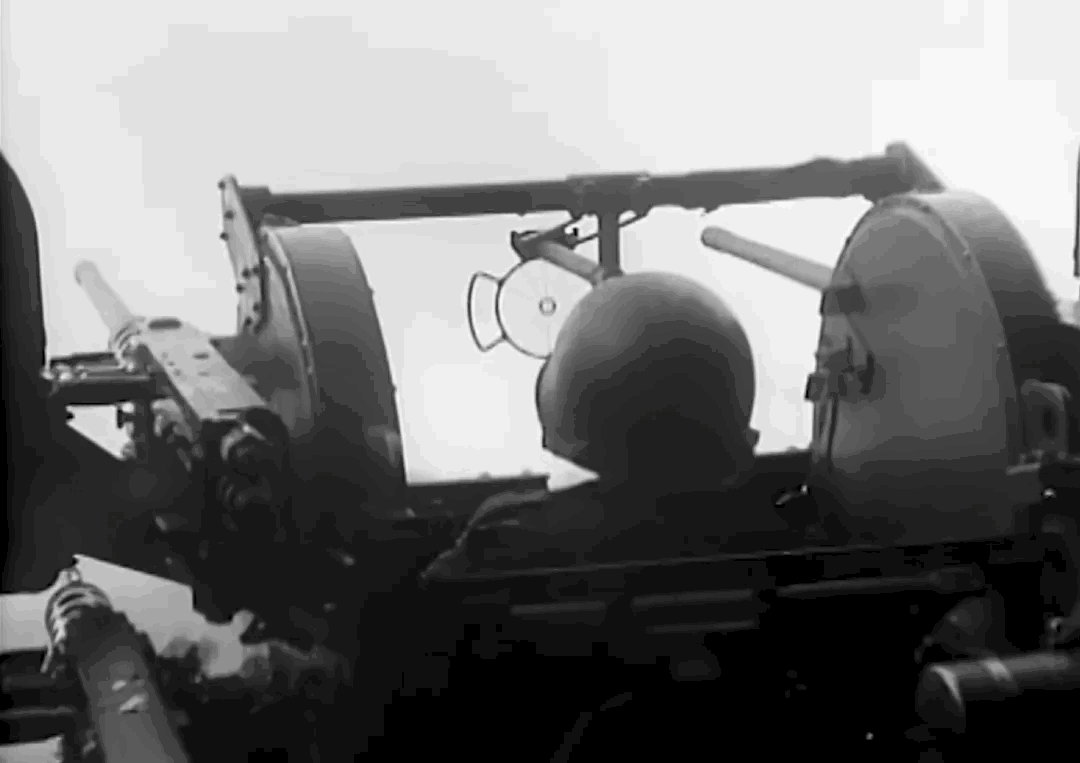

Результатом этой работы стала учебно-контрольная зенитная камера, которая устанавливалась непосредственно рядом с орудием, а не заменяла его, как в случае с камерой Hythe. Такая компоновка открывала дополнительные возможности: устройство могло документировать не только учебные стрельбы, но и реальные боевые действия, фиксируя попадания по вражеским самолетам.

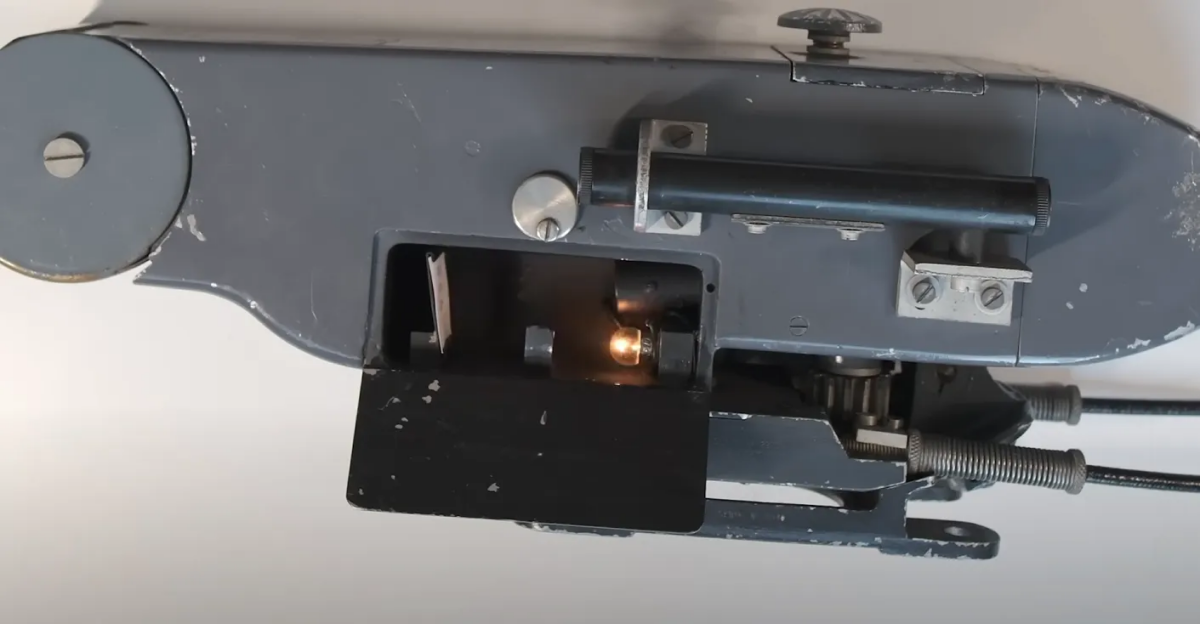

Учебно-контрольная зенитная камера представляла собой высокотехнологичное для своего времени устройство. Конструкция использовала стандартную фотопленку типа 120, на выходе получались квадратные кадры 6х6см. Объективы использовались производства фирмы Dallmeyer, в частности модель "Dallon".

Особого внимания заслуживает система спуска и продвижения пленки. Массивный металлический тросик, выполненный в форме пистолетной рукояти, соединялся с камерой через систему тросов Bowden — тот же принцип, что применяется в велосипедных тормозах.

Вращение механизмов внутри камеры при натяжении тросов обеспечивало как срабатывание затвора, так и перевод пленки на следующий кадр. Рукоять оснащалась счетчиком кадров для контроля расхода пленки.

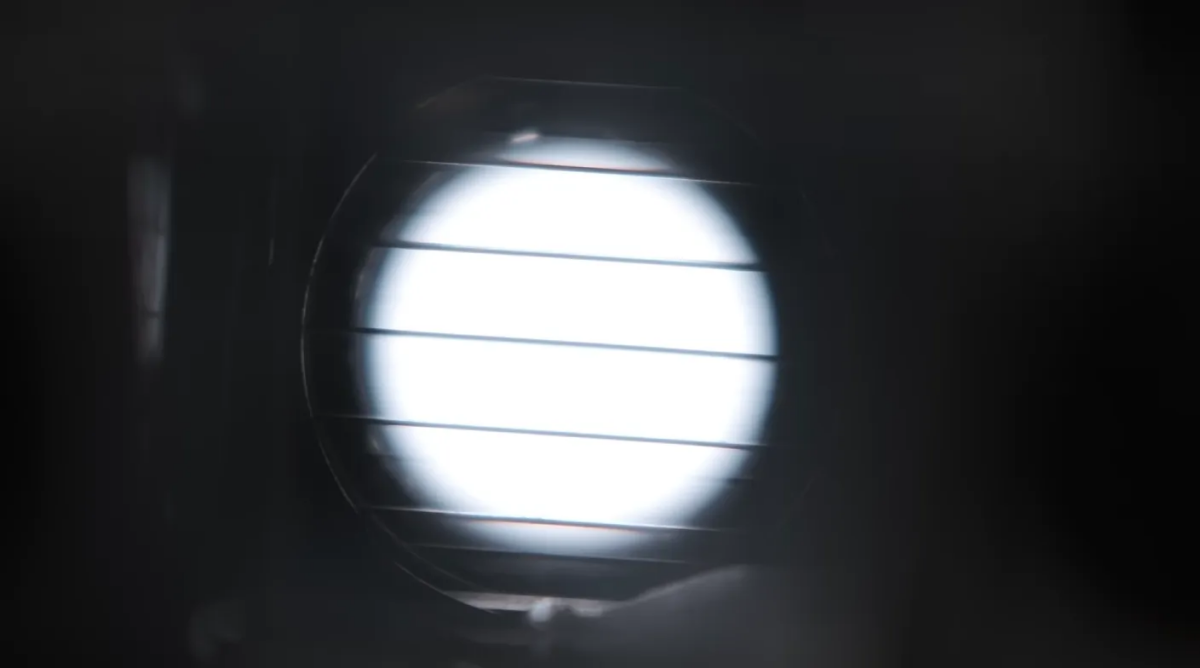

Затвор камеры имел уникальную конструкцию, напоминающую венецианские жалюзи. Четыре отдельные лопасти одновременно поворачивались в горизонтальное положение.

Камера предлагала три режима работы затвора: выдержка 1/50 секунды для стандартной съемки, режим ручной выдержки и режим фиксации затвора в открытом положении до повторного нажатия на спуск. Автоматическая крышка объектива, связанная с механизмом затвора, защищала оптику между снимками.

В камере была встроенная система записи метаданных — функция, редко встречавшаяся в фотоаппаратуре того времени. Устройство содержало отдельный отсек с батареей, питавшей небольшую лампочку в боковом отделении камеры. При срабатывании затвора лампа на мгновение вспыхивала и подсвечивала белую табличку.

Через специальную оптическую систему изображение этой таблички проецировалось на край фотографического кадра. Операторы могли заранее написать на табличке необходимую информацию: дату съемки, имя наводчика, позицию орудия или другие служебные данные. Эта информация автоматически экспонировалась на негатив, создавая неразрывную связь между изображением и обстоятельствами его получения.

Однако при одинарном срабатывании лампочки метаданные обычно получались недоэкспонированными.

Благо, конструкция фотоаппарата допускал мультиэкспозицию метаданных: если в основной камере затвор то пропускает то преграждает световой поток, то в отсеке с лампочкой затвора нет. Просто там полная темнота, кроме тех моментов, когда лампочка мигает. Также спусковой механизм не имеет механической связи с затвором до тех, пока он не взведён; и не связан с транспортировочным механизмом. Однако связан с работой лампочки - она вспыхивает на каждое нажатие на спуск независимо от статуса затвора и плёнки. Тем самым можно сильнее и сильнее экспонирновать тот угол кадра, в котором отображается текстовая информация.

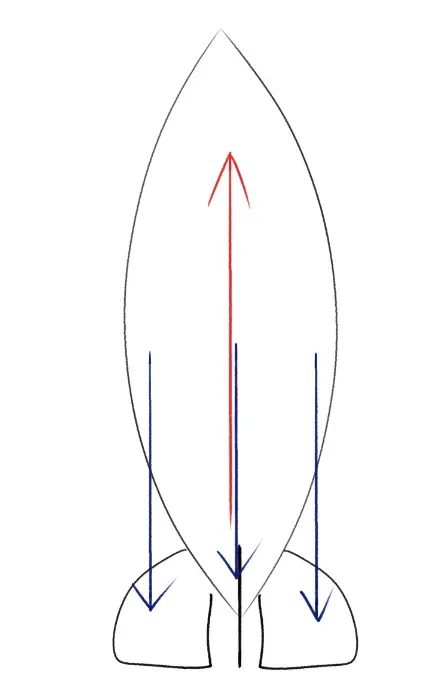

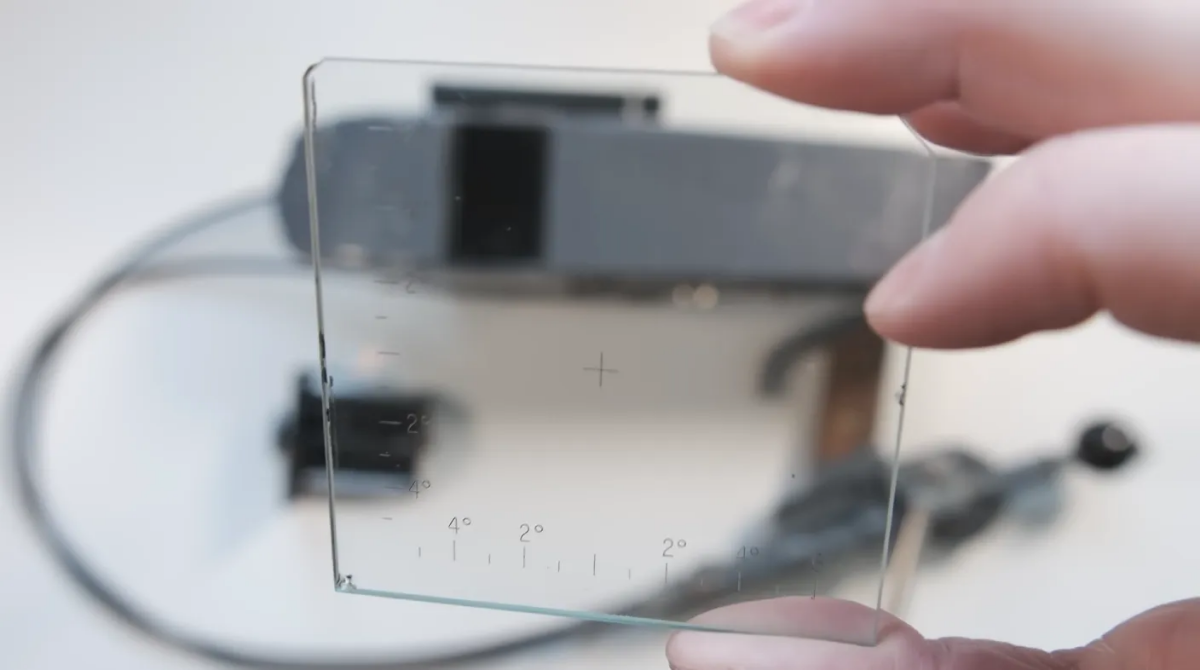

Непосредственно перед плоскостью пленки располагалась стеклянная пластина с координатной сеткой.

Центральная сетка-прицел и градусные деления по краям кадра позволяли точно определять угловое отклонение цели от оси прицеливания. Анализ таких снимков давал инструкторам объективную информацию о качестве наведения орудия и помогал выявлять систематические ошибки в работе расчета.

Камера поставлялась в прочном деревянном ящике, общий вес 11 килограммов. При этом переносная ручка ящика сделана из верёвки.

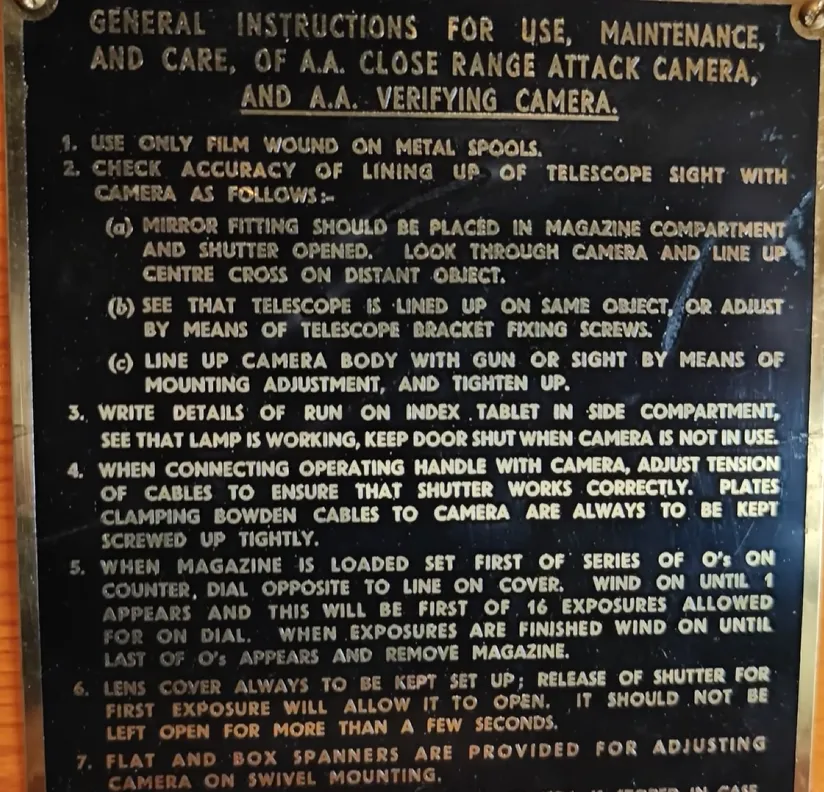

Внутренняя сторона крышки содержала металлическую табличку с выгравированными инструкциями по эксплуатации устройства.

Появление столь сложных тренировочных устройств отражало общую тенденцию к научному подходу в организации противовоздушной обороны. Битва за Британию превратила зенитную артиллерию в высокотехнологичную отрасль военного дела. Артиллерийские расчеты использовали сложные аналоговые компьютеры для определения параметров цели и расчета упреждения.

Женщины-операторы обслуживали приборы, измерявшие высоту, скорость и направление движения вражеских самолетов. На основе этих данных вычислялись углы наведения орудий и время срабатывания взрывателей снарядов. Учебно-контрольная зенитная камера дополняла эту систему, обеспечивая подготовку персонала к ближнему бою, когда расчеты орудий полагались на механические прицельные приспособления.

Британские военные разработали целую экосистему тренировочных устройств. Купольные тренажеры представляли собой передовые для того времени симуляторы: внутри больших куполообразных строений на стены проецировались кинокадры с атакующими самолетами. Курсанты размещались в центре с макетами орудий и "вели огонь" по движущимся проекциям, а специальная система оценивала точность "попаданий".

Учебно-контрольная зенитная камера стала частью комплексной многоуровневой системы подготовки, направленной на максимальное повышение квалификации зенитных расчетов. Хотя эффективность зенитной артиллерии в плане непосредственного уничтожения вражеских самолетов оставалась относительно низкой, она оказывала психологическое воздействие и принуждала бомбардировщики к выполнению противозенитных маневров, чем существенно снижала точность бомбометания.

Современные испытания сохранившихся экземпляров камеры подтверждают, что она может оставаться пригодной к использованию на протяжение десятилетий даже при отсутствии обслуживания. Несмотря на некоторое замедление работы затвора на стандартной выдержке, а в холодную погоду - застревание его "жалюзей" в открытом положении, получить нормальные фотографии с камеры возможно. Производителем заявляется, что объектив сфокусирован на бесконечность, но фактически глубина резкости находится где-то на отметке 200 метров, что, вероятно, камера унаследовала от своего авиационного предка - самолеты в среднем открывали огонь по цели как раз с такого расстояния.

Сей фотоаппарат является наглядным примером того, как гражданские технологии адаптировались для решения специфических задач военного времени. В эпоху, когда выживание нации зависело от эффективности противовоздушной обороны, даже фотокамера являлась оружием.