На сервисе Disney+ завершился показ шоу «Галереи Disney. Мандалорец» — документального сериала, посвящённого съёмкам первого сезона «Мандалорца». На протяжении восьми серий шоураннер «Мандалорца» собирал за круглым столом режиссёров, актеров, мастеров по спецэффектам и прочих причастных и обсуждал с ними различные аспекты съёмок. В этой статье мы собрали самые интересные факты, прозвучавшие с экрана.

Джон Фавро называет режиссёров первого сезона своей версией «Грязной дюжины» или «Великолепной семёрки» — разношёрстной командой кинематографистов, каждый из которых по-своему воспринимает «Звёздные войны». По словам Фавро, единственные черты, присущие каждому из постановщиков, — ум и творческая смелость.

При этом Фавро хотел, чтобы «Мандалорец» полностью соответствовал духу вселенной, заложенному Джорджем Лукасом. Проводником идей Лукаса на съёмочной площадке выступал Дэйв Филони. Все актёры и члены съёмочной группы «Мандалорца» сходятся во мнении, что Дэйв всегда знает, что сказал или сделал бы Джордж, и обладает прямо-таки энциклопедическим знанием материала.

Пилотный эпизод «Мандалорца» стал дебютом Филони в игровом кино, но тот говорит, что плотное общение с Джорджем подготовило его к этой роли. «Джордж многому меня научил в том, что касается расстановки камер и выбора нужного ракурса съёмки», — вспоминает Дэйв. Ну а тому, что Филони не узнал у Лукаса, его с радостью научил Фавро.

При этом Дэйв едва не упустил шанс поработать со «Звёздными войнами». Когда ему позвонили и предложили пройти собеседование в Lucasfilm Animation, такого подразделения официально ещё не существовало. Дэйв подумал, что его разыгрывают друзья из «Губки Боба». А когда он понял, что предложение настоящее, то не поверил, что получит работу. На Ранчо Скайуокера он поехал в основном ради встречи с Лукасом — чтобы было что рассказывать в очереди на премьеру «Мести ситхов».

Большая часть собеседования с Лукасом прошла в формате монолога, в котором Филони отводилась роль слушателя. Лукас пролистал портфолио аниматора, а затем минут десять рассказывал, что хочет увидеть в «Войнах клонов». Филони вышел за дверь с чётким ощущением, что он запорол собеседование. Однако, когда Дэйв уже собирался уходить, его окликнул продюсер и сказал: «Эй, ты ему понравился! Работа твоя».

Дебора Чоу — давняя фанатка фантастики, и с тех пор, как у неё появилась возможность выбирать, она работает только над теми сериалами, которые хотела бы посмотреть сама. Фавро и актёры сходятся во мнении, что из режиссёров первого сезона именно Дебора приходила на съёмочную площадку наиболее подготовленной — у неё всегда был подробный и тщательный план съёмок. При этом Дебора любит актёрскую импровизацию — она считает, что это придаёт сцене больше жизни.

«Звёздные войны» были первым фильмом, который Рик Фамуйива увидел в кинотеатре. Прежде он почти не работал на телевидении, но желание приложить руку к «Звёздным войнам» перевесило все сомнения и опасения. Он оценил свободу действий, которую продюсеры предоставили режиссёру каждого эпизода. Сам Рик любит снимать истории о всяческих изгоях и отбросах общества, поэтому ему больше всего понравилось работать с джавами.

Когда Брайс Даллас Ховард было шесть лет, её отец, известный режиссёр Рон Ховард, взял дочку на ужин с Джорджем Лукасом и легендарным японским кинематографистом Акирой Куросавой. Впечатлившись встречей с титанами кинематографа, малышка заснула прямо посреди ужина.

Для Брайс работа над «Мандалорцем» стала первым режиссёрским опытом. Ориентируясь на собственный опыт съёмок в блокбастерах, она считала своей главной режиссёрской задачей помочь актёрам отыграть на максимуме возможностей. Фавро пошутил (а может, и не пошутил), что намеренно поручил ей съёмки одного из самых сложных эпизодов — четвертого: Брайс не спасовала перед этой задачей, потому что не догадывалась, насколько она трудная.

Тайка Вайтити до тридцати лет и не задумывался о карьере режиссёра — вместо этого он выступал как стендап-комик. Приступив к съемкам фильма «Реальные упыри», Вайтити и второй режиссёр Джемейн Клемент обратились на студию Weta и попросили у них реквизит, оставшийся после съёмок «Властелина колец».

Вайтити и Фавро подчеркнули разницу между такими понятиями, как «находить смешное в действии» и «превращать действие в фарс». Последнего им хотелось бы избежать. Вайтити признался, что Фавро и Филони присутствовали на съёмочной площадке, чтобы проследить, чтобы он «не слишком далеко отклонялся от общего курса».

Во втором эпизоде «Галереи» Фавро и компания обсуждали влияние, которое «Звёздные войны» оказали лично на них и на весь мир.

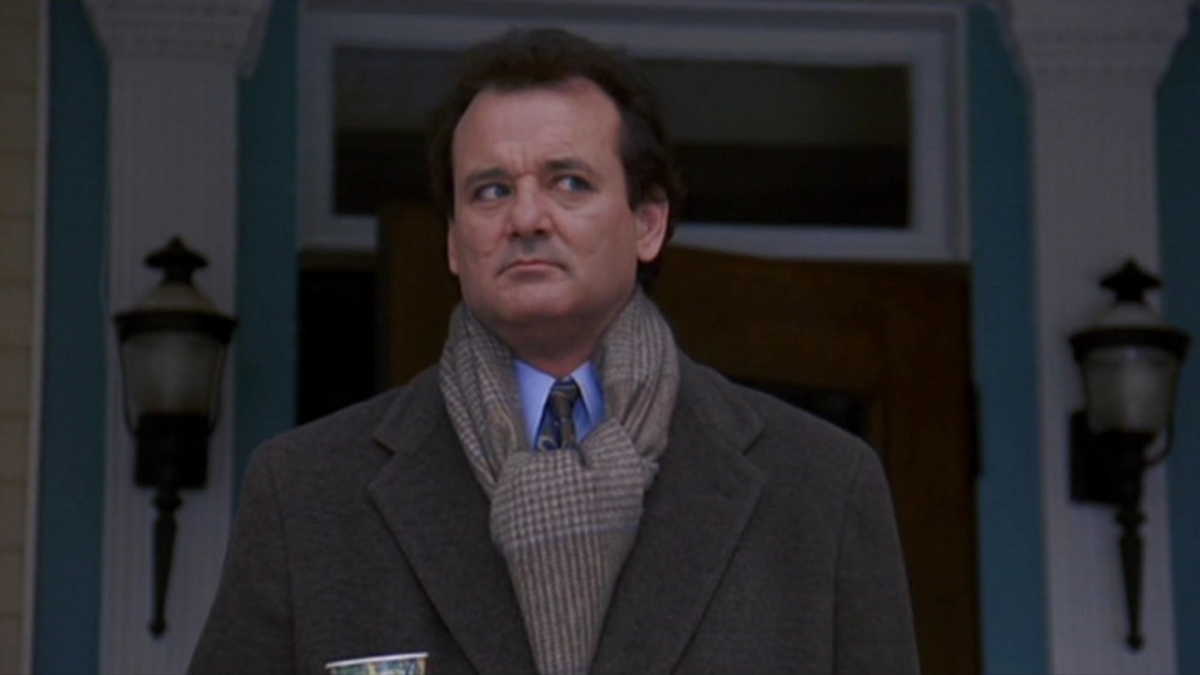

Фавро посмотрел «Звёздные войны» сразу после премьеры и стал страстным фанатом саги. Тогда ему было всего одиннадцать. Когда шесть лет спустя вышел шестой эпизод, Джон работал в кинотеатре во Флашинге (один районов Нью-Йорка). В то время его уже больше интересовали фильмы вроде «Безумного Макса», но вкусы Фавро сформировали именно «Звёздные войны».

Специалист по визуальным эффектам Джон Нолл пришёл в кинематограф благодаря «Звёздным войнам». Когда Лукас начал работу над трилогией сиквелов, Нолл уже работал в Industrial Light & Magic. А Рик Фамуйива вспоминает, что ещё в детстве придумывал истории по «Звёздным войнам», играя с фигурками персонажей оригинальной трилогии.

К тому моменту, как Кэтлин Кеннеди возглавила Lucasfilm, компании принадлежало 126 патентов на технологии, разработанные во время съёмок фильмов и создания спецэффектов. Среди достижений Lucasfilm — первый полностью нарисованный на компьютере персонаж («Здрася-здрася!»), система нелинейного монтажа EditDroid, технология управления движения камерой и так далее.

Отмечая, что в трилогии приквелов стало куда больше визуальных эффектов, собравшиеся напоминают, что больше всего практических эффектов и миниатюр Лукас использовал при съемках «Скрытой угрозы». А последние пять минут эпизода, в которых Филони объясняет значение дуэли на Набу в масштабе всей саги, надо просто видеть.

В третьем эпизоде Фавро обсуждал съёмки с Педро Паскалем, Джиной Карано и Карлом Уэзерсом.

Прямо перед съёмками сцены, в которой с Мандалорца снимают шлем, Педро Паскаль впечатался в деревянную доску и сломал нос. Актёра привезли в больницу прямо в гриме, и медики решили, что он при смерти. Когда ему вправили нос и наложили семь швов, Паскаль вернулся на площадку и героически доснялся в сцене. А швы и травмированный нос только добавили сцене реалистичности и драмы.

Паскаль рассказал, что на площадке его часто подменяли два дублёра, один из которых, Брендон Уэйн (внук Джона Уэйна, «короля вестерна»), превратил Дина Джарина в мастерского стрелка, а второй, Латиф Краудер, подарил Мандо свои навыки рукопашного боя.

Роль Кары Дюн Фавро придумали специально под актрису Джину Карано. Паскаль вспоминает, что Кара была похожа на Джину уже на первых концепт-артах, нарисованных до того, как начался кастинг. Джина настолько сильна, что сама справилась со сценой, где Кара подхватывает оглушённого Мандо и оттаскивает с линии огня.

Грифф Карга изначально был инопланетянином и должен был появиться всего в двух эпизодах, первом и третьем, а при втором появлении на экране сыграть в ящик. Но когда роль досталась Карлу Уэзерсу, Фавро и Филони расширили роль персонажа и не стали прятать лицо актера за инопланетной маской.

Большая часть четвёртого эпизода посвящена «Объёму» — революционной технологии, которая резко удешевила производство и добавила съёмкам реалистичности.

Фавро считает, что вся его карьера, начиная с «Железного человека» и заканчивая «Королём Львом», вела именно к «Мандалорцу». «Книгу джунглей» снимали на фоне синего экрана, но использовали видеоэкраны для создания нужного освещения и игры теней, «Короля Льва» целиком создали внутри виртуальной реальности. А «Мандалорца» снимали на фоне видеостен, на которые выводили воссозданные в цифровом виде изображения реально существующих локаций.

Созданное для съёмок «Мандалорца» огромное помещение с видеостенами получило название «Объём». Диаметр «Объёма» — 23 метра, его стены и потолок состоят из тысяч экранов. Выводимое на дисплей изображение создаёт полный эффект съёмок на натуре. Филони и Вайтити утверждают, что человеческий глаз не может отличить «Объём» от настоящей природы.

«Объём» впервые позволил использовать рендеринг в реальном времени, менять положение тех или иных элементов ландшафта. Актёры могли лучше ориентироваться в происходящем, а съёмочной группе не приходилось переставлять экран всякий раз, когда требовалось поменять ракурс съёмки. Но главное, видеостены решали большинство проблем с освещением. Больше не приходилось подгадывать сьёмки на натуре — нужное режиссеру время суток могло длиться бесконечно. А мастерам по спецэффектам не нужно было стирать отражения камер и задников с брони главного героя. Броню Мандо даже специально сделали такой зеркальной, чтобы сполна воспользоваться преимуществами видеостен.

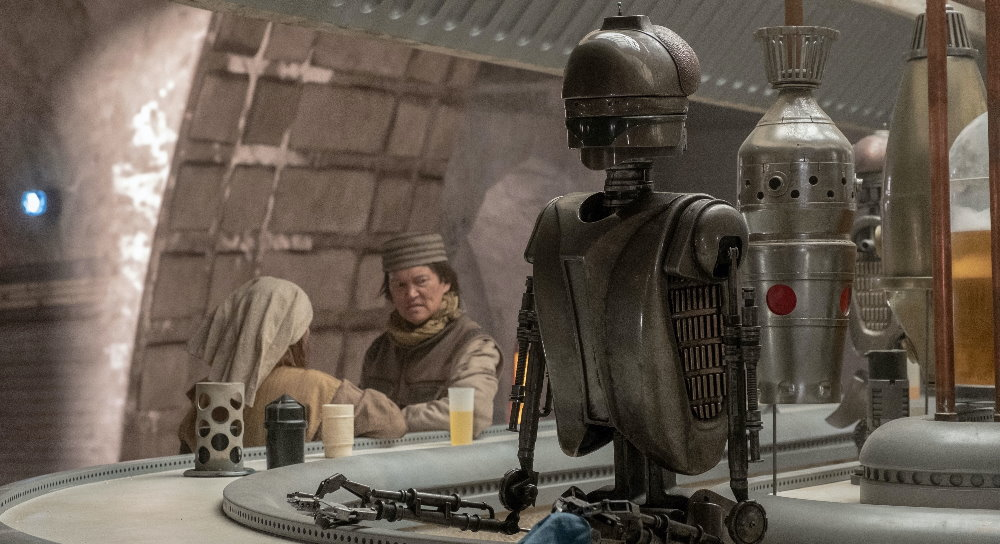

Несмотря на павильонные съёмки, Фавро и съёмочная команда «Мандалорца» стремилась к максимальной реалистичности. Именно поэтому видеостены заменили синий и зелёный экран, на площадке возвели часть корпуса «Лезвия бритвы», а спецэффекты по большей части были практическими. Всех пришельцев изображали куклы или актёры — даже дроида IG-11 играла аниматронная модель. Изначально её хотели использовать, только чтобы свет естественнее отражался от корпуса дроида, но в итоге отсняли почти в половине сцен.

Главной звездой сериала стал Малыш Йода. Его образ давался художникам нелегко: какие-то скетчи получались слишком миленькими, какие-то — слишком страшными или странными. В итоге оптимальный вариант нарисовал Крис Альцман.

В большей части сцен Дитя играла созданная студией Legacy кукла. Она оказалась настолько реалистичной, что актёры на съёмочной площадке откровенно с ней сюсюкались. Вернер Херцог и вовсе забывал, что перед ним кукла, и пытался давать советы ей, а не кукловодам. Это можно было бы списать на возраст и эксцентричность Херцога, вот только режиссёры тоже постоянно увлекались и общались с Малышом Йодой как с ещё одним актером.

Стремясь воссоздать дух обжитой вселенной, реквизиторы изучали съёмки оригинальной трилогии. Выяснив, что там использовалось переделанное винтажное оружие времён Второй мировой, они поступили так же.

Фавро рассказал, что оригинальные «Звёздные войны» познакомили его с вестернами и самурайскими фильмами. Предлагая Lucasfilm идею «Мандалорца», он подчеркнул, что хочет, чтобы авторы сериала черпали вдохновение из тех же источников, что и Лукас. Фавро даже составил список фильмов и сериалов, которые должны были посмотреть создатели «Мандалорца».

При разработке шоу Фавро применил подход, обычный для мультсериалов: первым делом он писал сценарии. Когда сценарии были готовы, художники делали подробную раскадровку каждого эпизода. На основе раскадровок съёмочная группа создавала аниматики, дополненные временными диалогами и звуковыми эффектами. Затем Фавро, Филони и режиссёр эпизода смотрели получившийся материал и вносили правки. После этого аниматоры создавали превизы на базе игрового движка Unreal Engine, напоминающие игровые кат-сцены. Превизы отсматривали, вносили правки, и так до тех пор, пока съёмочная группа не оставалась довольна увиденным.

В итоге вся съёмочная группа знала, что именно они хотят получить, ещё до того, как был снят хоть один кадр. Это было особенно важно для людей, занимающихся наполнением «Объёма». На подготовительный процесс ушло много времени — к примеру, Дебора Чоу появилась на площадке за два месяца до начала съёмок.

Композитора Людвига Йоранссона Джону Фавро посоветовали сразу двое: режиссёр «Чёрной пантеры» Райан Куглер и Дональд Гловер, озвучивший Симбу в «Короле Льве». Куглер и Йоранссон были соседями по комнате в Университете Южной Калифорнии, где вместе снимали студенческие фильмы. С тех пор Йоранссон пишет музыку ко всем фильмам Куглера. Успел он поработать и с Гловером — Людвиг писал музыку как для «Атланты», так и для музыкального альтер эго Гловера Childish Gambino.

Прочитав все восемь сценариев, Йоранссон на целый месяц заперся у себя на студии, обложился инструментами (некоторые он заказал специально для работы над «Мандалорцем») и принялся сочинять. Фавро и Филони сразу оставили ему референсы — они хотели получить что-то в духе музыки Эннио Морриконе для «Долларовой трилогии» и саундтреков из фильмов Акиры Куросавы.

Йоранссон хотел, чтобы музыка сама рассказывала историю и передавала эмоции героя, раз уж мы не видим его лицо. Он решил придать каждой серии, каждому миру и каждому персонажу уникальную музыкальную тему. В итоге он написал отдельные саундтреки к каждому эпизоду и одну центральную композицию, увязывающие все темы между собой. «Такое ощущение, что я написал музыку для трёх полнометражных фильмов», — признаётся он.

В заключительном эпизоде Фавро и Филони рассказывают, как старались увязать «Мандалорца» со всей вселенной Звёздных войн и заимствовали её элементы из самых неожиданных источников.

Необычная винтовка Мандо впервые засветилась в руках Бобы Фетта в анимационном сегменте печально известного «Праздничного спецвыпуска». Кстати, когда на съёмочную площадку заглянул Лукас и Фавро с Филони похвастались, откуда позаимствовали пушку, Лукас тут же открестился от фильма и заявил, что не имеет отношения к «Спецвыпуску».

Блёррги, двуногие создания, на которых разъезжают Куилл и Мандо, впервые появились в телефильме «Эвоки: Битва за Эндор», а позже в «Войнах клонов» и «Повстанцах». А модель одного из имперских транспортов основана на игрушке, выпущенной Kenner ещё в 1979 году, и даже не появлялась в фильмах.

В пятом эпизоде сюжет приводит Дина на Татуин, и он приходит в ту самую кантину Чалмуна, где Люк и Оби-Ван искали корабль до Алдераана. Реквизиторы в деталях повторили внешний вид помещения, а затем Фавро выкинул забавный фокус, чтобы показать, как поменялись времена и нравы. Если во времена «Новой надежды» дроидам нельзя было даже переступать порог кантины, то спустя несколько лет после «Возвращения джедая» бармена Вухера самого заменил дроид. Кстати, его озвучил Марк Хэмилл.

Когда в шестой серии звено повстанческих истребителей атакует космическую станцию, многие зрители могут моментально узнать пилотов. Их играют режиссёры первого сезона Дэйв Филони, Дебора Чоу и Рик Фамуйива. Ну а в роли самих истребителей — полноразмерная модель реквизита, построенная для оформления развлекательной зоны «Край Галактики» в «Диснейленде».

А когда продюсеры обнаружили, что им не хватает костюмов имперских штурмовиков для съёмок финальной битвы, Филони обратился за помощью к калифорнийскому филиалу фан-клуба «501-й легион». Фанаты уже участвовали в ряде мероприятий Lucasfilm, поэтому легко набрали нужное количество бойцов и в полном облачении явились в указанное место. Самое смешное — им не сказали, что за мероприятие их ждёт. Можете себе представить чувства фанатов, которые вдруг оказались на съёмках «Мандалорца»!