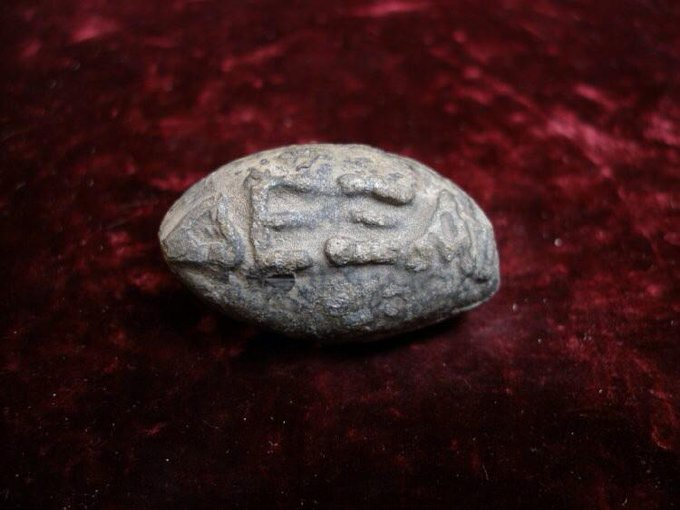

Древняя головоломка. Древнегреческий свинцовый снаряд для пращи с надписью "DEXAI" (ЛОВИ)

Этот доспех был создан примерно через 20 лет после того, как рифление перестало быть основной формой украшения немецких доспехов, что сделало его еще более уникальным.

Первая часть была настолько давно, что вряд ли кто-то ждёт продолжения. Но здравствуйте!

https://vombat.su/post/30154-kak-formirovalsya-russkii-literaturnii-ch-1

Первая часть закончилась утверждением, что в Древней Руси сложилась ситуация диглоссии. Это способ сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива. То есть, это своеобразное сосуществовании книжной языковой системы, связанной с письменной традицией, и некнижной системы, связанной с обыденной жизнью. Ни один социальный круг внутри рассматриваемого языкового коллектива не пользуется книжной языковой системой в разговорном общении, что и отличает ситуацию диглоссии от обычного литературного языка, сосуществующего с диалектами, каковую мы наблюдаем в современном русском языке.

Диглоссия появляется в Киевской Руси приблизительно в одно время с христианизацией. Во времена Московской Руси тоже продолжается такая языковая ситуация. Именно в начальный период из-за становления церковнославянско-русской диглоссии обозначились тенденции, которые прямо или косвенно скажутся на формировании литературного русского языка на последующих этапах. Появление церковнославянско-русской диглоссии связано с сознательным внедрением церковнославянского языка как литературного. Два последовательных этапа становления диглоссии мы можем видеть в деятельности Владимира и Ярослава Мудрого. Владимир создал школьное образование, но не русскую письменность. Последняя появляется при Ярославе Мудром, начинается переписывание книг, появляются переводная литература и произведения, созданные непосредственно на территории Руси.

Что за произведения были древнерусскими? Разумеется, нельзя не упомянуть “Слово о полку Игореве”, “Моление Даниила Заточника”, “Повесть временных лет” и другие. Именно разговорный древнерусский запечатлён посредством граффити – рисунках и надписях, которые оставляли на стенах храмов. Сейчас мы назовём такое вандализмом, но через тысячу лет надписи будут свидетельством текущего состояния языка.

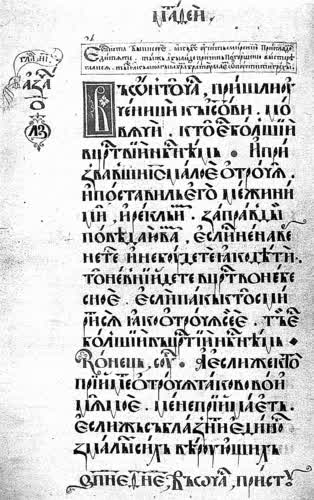

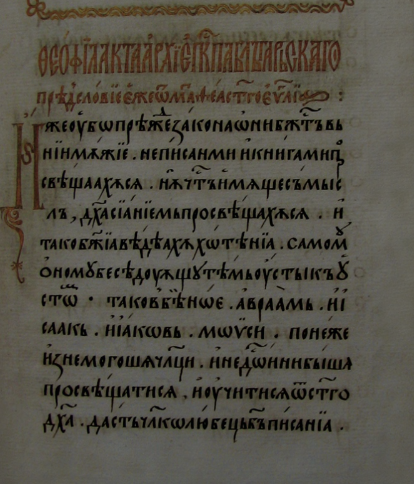

В книжном языке в это время господствует устав – так назывался вид почерка, с прямолинейными, тщательно выписанными буквами.

Изменение диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие начинается со второго южнославянского влияния. Вторым южнославянским влиянием называется изменение письменной нормы русского языка и соответствующего извода церковнославянского в сторону сближения с балканскими нормами. Это явление происходило в Северо-Восточной и позднее Северо-Западной Руси с XIV по XVI вв. В это время у Московской Руси устанавливаются тесные связи с Афоном, Вторым Болгарским царством, Охридской архиепископией. Примерно в это время появляется и полуустав – более округлый почерк, ускоривший процесс переписывания книг.

В основе второго южнославянского влияния лежат пуризм (то есть, “очищение” языка) и реставрационные тенденции; его стимулом было стремление русских книжников очистить церковнославянский язык от разговорных элементов, которые проникли в него в результате его постепенной русификации. В это время активизируются церковнославянские словообразовательные средства, массово появляются неославянизмы. Появляется так называемое плетение словес. для которого характерны повышенное внимание к слову (его звучанию, этимологии, тонкостям значения), сложносоставные неологизмы, описательные обороты вместо конкретных терминов. В качестве примера возьмем “Житие Стефана Пермского”, созданное Епифанием Премудрым: “Да как же я, многогрешный и неразумный, следуя похвальным словам тебе, плетя слово и плодя слово, и думая словом почтить, и похвалу из слов собирая и получая, и приплетая, вновь говоря, — как еще тебя нареку? Вождем заблудших, обретателем погибших, наставником обманутых, руководителем ослепленных умов, очистителем оскверненных, искателем рассеянных…”. Кому напомнить про Илиаду со списком кораблей, хитромудрым Одиссеем, совоокой Афиной?

Второе южнославянское влияние оказалось более органично в Юго-Западной Руси, чем в Руси Московской. Уже в XVI веке в Московской Руси наблюдается реакция на второе южнославянское влияние. Протест против южнославянизмов встречается у Нила Курлятева в предисловии к Псалтыри, переведенной Максимом Греком в 1552 г., протест против «старых и иностранских пословиц», то есть против южнославянизмов и грецизмов, у Досифея Топоркова в предисловии к отредактированному им в 1528—1529 гг. Синайскому патерику. То есть, в Московской Руси после второго южнославянского влияния сохраняется ситуация диглоссии, в Юго-Западной Руси появляется церковнославянско-русское двуязычие.

Получается, в Юго-Западной Руси складывается сосуществование двух литературных языков: наряду с церковнославянским языком литературным выступает здесь и так называемая «проста или руска мова».

Это различие в языковой ситуации наглядно отражается в именах, принятых для соответствующих языков: в Московской Руси эпитет «русский» при обозначении литературного языка относился к церковнославянскому языку, «русский» и «словенский» были синонимами; а в Юго-Западной Руси «руский» и «словенский» выступали как антонимы. Слово «руский» было синонимично в Юго-Западной Руси слову «простой»: «простой» – это язык, который находится в оппозиции к церковнославянскому.

На историю русского литературного языка «проста мова» как компонент югозападнорусской языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Когда сегодня мы говорим о противопоставлении «русского» и «церковнославянского» языков, мы следуем именно югозападнорусской, а не великорусской традиции. Известно, что в Юго-Западной Руси на церковнославянском специально учили разговаривать в братских школах. То же самое появляется и в великорусских условиях, также учат разговаривать по-церковнославянски. Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров Любви» свидетельствует, что в свое время он разговаривал на этом языке: «Прежде сего не толко я им писывал, но и разговаривал со всеми».

В Московской Руси заимствуется само понятие «простого языка», который понимается как литературный язык, противопоставленный и церковнославянскому и разговорной речи.

С конца XVII в. на великорусской территории появляются произведения, написанные, по утверждению их авторов, на «простом» языке. Например, Авраамий Фирсов переводит в 1683 году Псалтырь. В 1718 году выходит «География генеральная» в переводе Федора Поликарпова, в 1720 – первое издание букваря Феофана Прокоповича.

В предисловиях авторы сообщают, что их произведения написаны не “на самом высоком славянском диалекте, а просторечием”. При этом тексты на «простом» языке оказываются не очень схожи между собой, так как каждый автор не следовал некой сложившейся традиции. Каждый пытался решить проблему создания нового литературного языка.

Петр I в 1708 году вводит новый шрифт, так называемую гражданскую азбуку, которой печатаются светские произведения. Так начинается четкое противопоставление светских и церковных изданий.

Признание возможности отклоняться от церковнославянских языковых норм имело большое значение для эволюции русского литературного языка. В «Лексиконе треязычном» Федора Поликарпова (1704) встречаются спорадические сопоставления церковнославянских и «простых» русских форм, например: «Азъ простѣ глаголемо я». То есть, Иван Грозный в фильме “Иван Васильевич меняет профессию” периодически вставлял именно церковнославянские, а не русские формы (азъ есмь царь).

Церковнославянско-русское двуязычие в итоге приводило к кодификации русского языка. Поначалу она происходила фрагментарно, последовательная же кодификация осуществляется в 1738—1740 гг. с появлением грамматики Адодурова, предназначенной для носителей русского языка. Языковая концепция Адодурова и Тредиаковского сознательно ориентирована на пример западноевропейской языковой ситуации, где литературный язык не противопоставлялся разговорному.. Тредиаковский, например, сравнивает отношения между церковнославянским и русским с таковыми же отношениями между латынью и живыми романскими языками. Он “разрешает” оставить славянизмы в поэтической речи, но в остальном выступает резко против их засилья.

Вот вам радищевское чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй, а про Ломоносова поговорим в следующей, последней части.

К слову, близится Московский фестиваль языков (он пройдёт 1 декабря), ваша покорная слуга также там будет выступать. Вход бесплатный по предварительной регистрации (ссылки есть на сайте фестиваля и его группе ВК), заходите :)

Было захвачено в качестве трофеев во время Венской битвы 1683 года коронным полевым гетманом Николаем Иеронимом Сенявским. Оно изготовлено из бархата, кожи, позолоченного серебра и украшения множеством полудрагоценных камней.

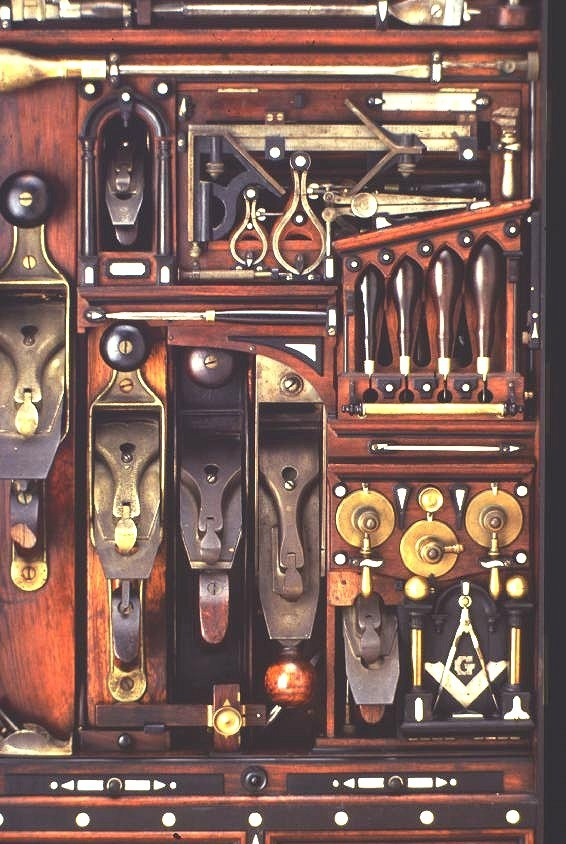

Мастер живет и работает в Эшбертоне, Девон, где его семья с 1970-х годов возделывала земли. Мужчина продолжает традиции и работает в своей студии с видом на лес, с которого все и началось.

«Сарай, в котором работаю, построил сам из ясеня. Внизу открывается вид на лес, где вечерний свет Солнца просто прекрасен. Люблю слушать музыку, пока работаю, но я также люблю и тишину. Зимой я уединяюсь в своей небольшой мастерской, рядом с которой выращиваю овощи».

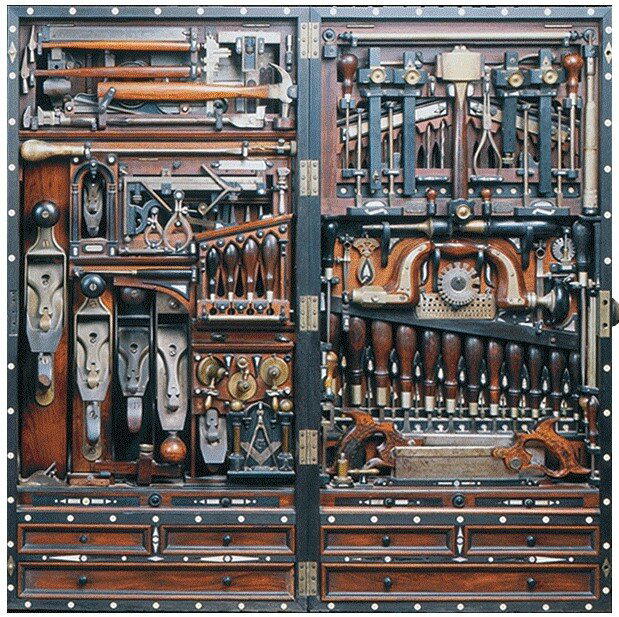

Он настолько продуман и хорош, что почитается как столярами, так и коллекционерами.

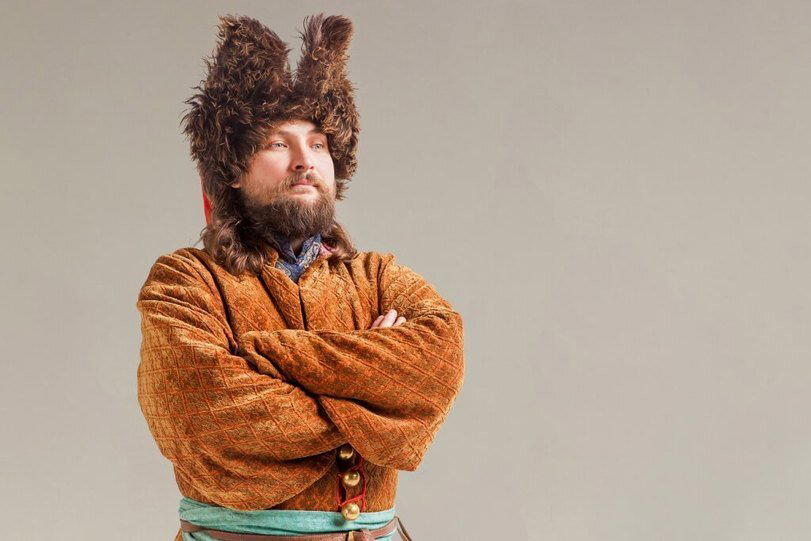

Польские дворяне XVII века одевались по восточной моде, что выражалось в нарочитой роскоши нарядов и украшений. Польская шляхта периода барокко исповедовала идеологию, известную как сарматизм, что и отразилось на внешнем виде. Она оказала значительное влияние на самосознание шляхты и на многие аспекты повседневной жизни.

В одежду шляхтича входил жупан - верхний полукафтан преимущественно из сукна. Наиболее популярные цвета жупанов: красный всех оттенков, синий, зеленый (папужи), белый и светло-серый, в начале XVII века редко, но встречается черный.

Кроме жупана, в мужском гардеробе присутствовали такие виды плечевой одежды, как доломан, жупица, кабат. Например здесь это доломан. Они подпоясывались кожаными ремнями, на которых подвешивали небольшие кожаные кошели-сумки, или шабельтасы, иногда покрытые тканью с вышивкой. Сапоги носились разных фасонов ñ короткие или длинные из толстой твердой или мягкой кожи, с фигурным окончанием голенища.

Популярное украшение жупана — петли из шнура, в которые вставлялись латунные пуговицы. Чтобы все застегнуть, требуется время, зато выглядит шикарно!

Под пояс подвязывали тканый кушак. Туда удобно прятать нож или кошелек.

Знаменитый польский колпак, отороченный мехом. Передний разрез на опушке — писк польской моды XVII века.

Сабля-карабела стала очень популярной в середине XVII века в Восточной Европе. Характерной особенностью этой сабли является навершие специфической формы, которое напоминает голову орла.

По поводу происхождения названия "карабела" есть несколько версий:

1) Географическая - название связано с происхождением сабли из определенного города, и тут есть две версии, - это город Карабель в Турции, недалеко от Измира, и город Кербела, близ Багдада.

2) Возможно, название родилось из соединения иностранных слов. Тут тоже есть два варианта: либо итальянские слова "Cara e Bella" - "дорогая и прекрасная", либо турецкие "черная беда".

3) Согласно еще одной версии, сабля названа по имени шляхтича Карабели

Сражение состоялось в Кинурии, куда прибыли армии Спарты и Аргоса. Предводители двух армий заключили между собой договор, согласно которому сражаться должны были не все армии целиком, а по 300 лучших бойцов с каждой стороны. Бой должен был длиться до полного уничтожения противника, раненых с поля боя ни той, ни другой стороне выносить не разрешалось.

«Битва чемпионов» длилась целый день, и к вечеру в живых осталось только трое: один спартанец по имени Офриад и двое аргосских воинов.

Два аргосца, поддерживая друг друга, ушли к своим — возвестить о победе. Офриад остался. Опираясь на обломок копья, он прошел по полю, снимая доспехи с убитых воинов, потом развесил их на дереве среди поля и своею кровью написал на щите: «Спартанцы — Зевсу, в дар от своей победы». Такой столб с оружием назывался «трофей» — его ставили победители в знак, что поле боя осталось за ними. Но дальше сражаться он не мог, из-за полученных ран, поэтому спартанец решил покончить с собой, чтобы не считаться убитым в сражении и дать спартанцам повод претендовать на победу.

Что они и сделали, заявив, что их воин убил себя от стыда за то, что дал двум последним противникам уйти живыми с поля боя. После такого обмана со стороны спартанцев, аргоссцы своего проигрыша конечно не признали, и на следующий день состоялось сражение армий Спарты и Аргоса в полном составе. Однако из-за того что лучшие воины Аргоса пали в битве чемпионов, а спартанские воины имели общую военную подготовку для всех и потеря 300 для них не была значима, победу в сражении одержали спартанцы, получив тем самым контроль над Кинурией.

Во время ночных авианалетов, при так называемых "блэкаутах", всем по тревоге полагалось плотно завесить шторы, а вместо обычных ламп вкрутить вот такие. Они давали очень слабый свет, направленный пучком вниз.

Он заявил: «Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю её ворота, если я пробью таранами её стены, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!».

На что спартанцы отправили самый короткий известный ответ: «Если».

Вероятно, самый ранний образец средневековых шлемов в «героическом/античном стиле» в Европе. Морда льва сделана из меди и покрыта сусальным золотом.