Бывшая заброшенная церковь восстановлена в качестве дома для молодой пары

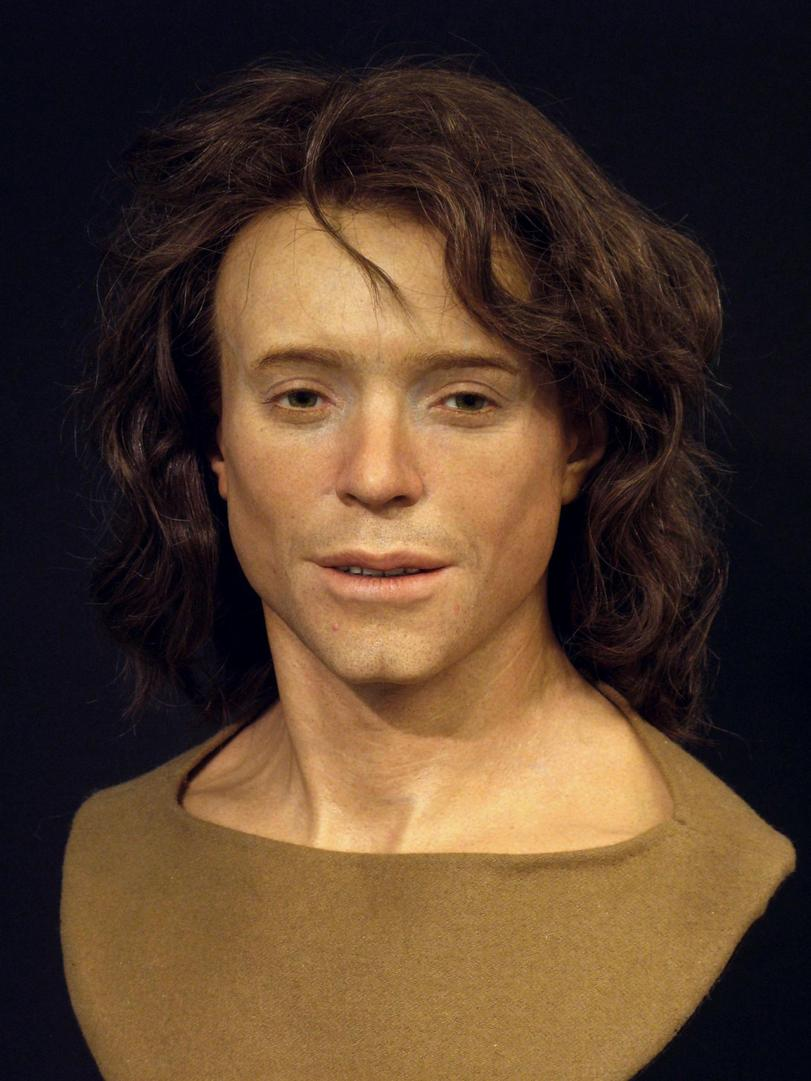

Археолог, специалист по 3D-моделированию лица и судмедэксперт Оскар Нильссон использовал для воссоздания внешности трехмерную модель черепа. Останки древнего человека нашли в 2014 году на территории современной Швейцарии. Предположительно мужчина жил 1300 лет назад и ему было 19 до 22 лет. Его рост был около 167 сантиметров, и он страдал от хронического остеомиелита.

Скорее всего он занимал высокое положение - этот вывод сделан исходя из прекрасного состояния его зубов, а кроме того камни, которыми обложили место погребения. Могила мужчины была обложена камнями, ноги умершего были направлены к северу - так хоронили в древнем Риме. Его назвали Аделазий Эльбахус.

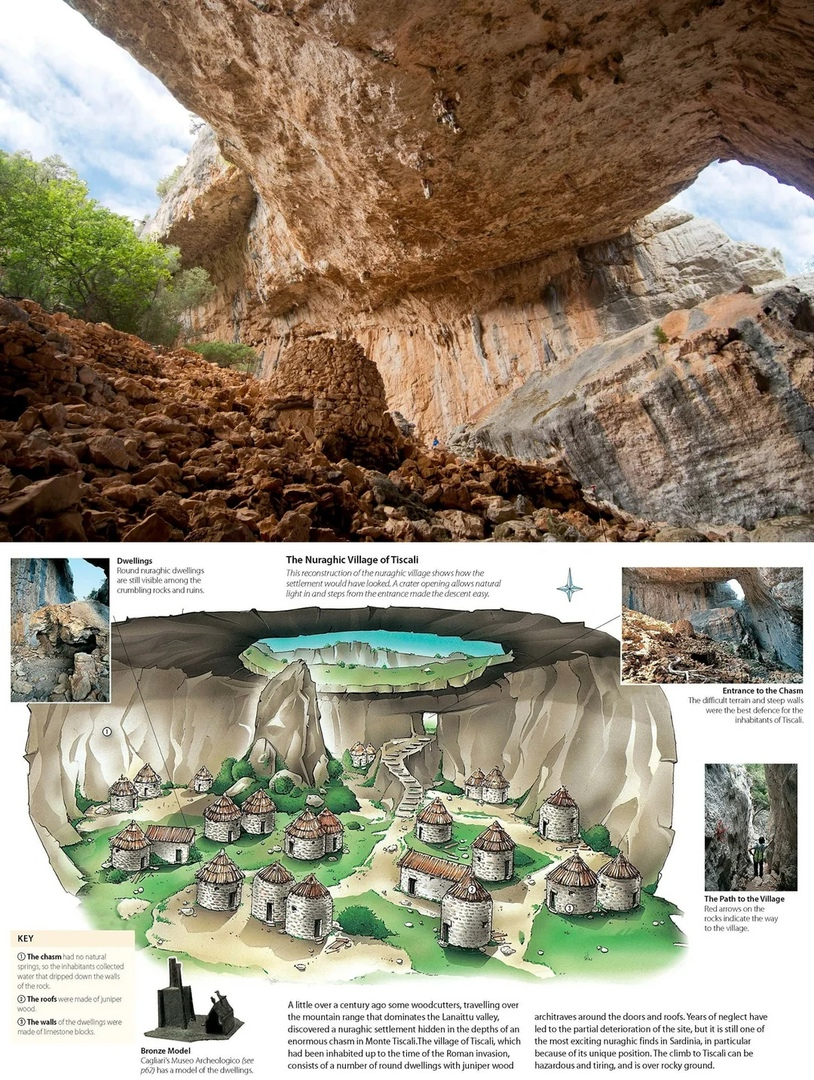

Она была полностью построена внутри огромного провала на горе Тискали. Археологический объект состоит из остатков ряда круглых жилищ (от 15-14 до 9-8 века до н.э.).

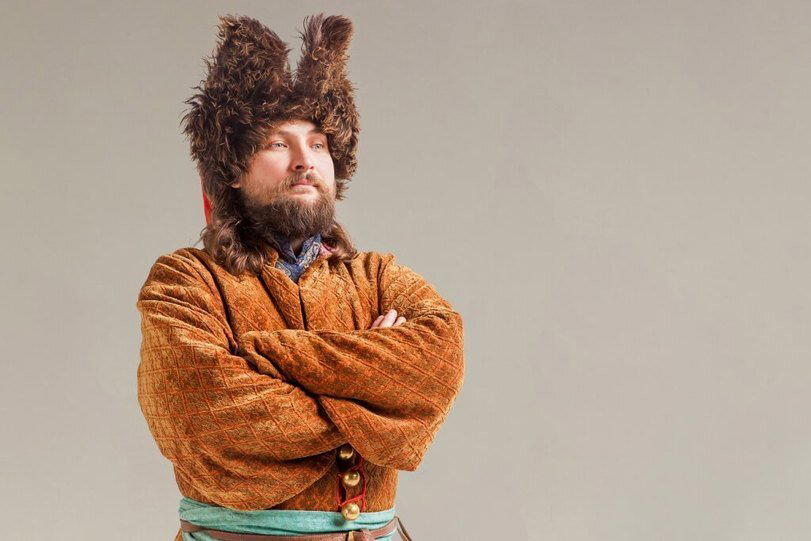

Объединение "Ратоборцы" воссоздали комплект снаряжение пикинера "полков иноземного строя", которые появились ещё за полвека до преобразований Петра Первого.

На первых порах защитное снаряжение и оружие пикинёров массово закупалось из Европы, так как в России в тот момент не было достаточного количества собственных предприятий по добыче и переработке железа, способных удовлетворить нужды создаваемой армии. Основной защитой корпуса пикинёра была кираса. Шею солдата прикрывал стальной воротник-горжет. Голову защищал кабассет – металлический шлем с круглой высокой тульёй и небольшими полями.

Пикинёр вооружался европейской пехотной шпагой с уплощённой гардой (часто импортной) и пехотной пикой. Длина пики варьировалась от 2,5 до 5 метров. Для реконструкции было выбрано среднее значение – 4 метра. Под доспех надевался кафтан, аналогичный тому, что носили стрельцы. Униформа была единой и для русских солдат, и для наёмников-иностранцев, которых переодевали в русское платье при зачислении на службу.

Цвет кафтана обозначал принадлежность к определённому полку. У реконструированного кафтана на фото сделан круглый вырез, удобный для ношения горжета. Необходимо отметить, что аутентичность такого элемента является спорной. В источниках обычно встречаются кафтаны с отложными воротниками, либо воротниками-стойками. Кожаные перчатки с крагами обеспечивали защиту рук от заноз при обращении с пикой. Сапоги также не отличались от стрелецких и были сделаны из грубой кожи. Упоминание в источниках красных или оранжевых сапог позволяет предположить использование специальной ваксы или масла для придания обуви презентабельного вида.

Польские дворяне XVII века одевались по восточной моде, что выражалось в нарочитой роскоши нарядов и украшений. Польская шляхта периода барокко исповедовала идеологию, известную как сарматизм, что и отразилось на внешнем виде. Она оказала значительное влияние на самосознание шляхты и на многие аспекты повседневной жизни.

В одежду шляхтича входил жупан - верхний полукафтан преимущественно из сукна. Наиболее популярные цвета жупанов: красный всех оттенков, синий, зеленый (папужи), белый и светло-серый, в начале XVII века редко, но встречается черный.

Кроме жупана, в мужском гардеробе присутствовали такие виды плечевой одежды, как доломан, жупица, кабат. Например здесь это доломан. Они подпоясывались кожаными ремнями, на которых подвешивали небольшие кожаные кошели-сумки, или шабельтасы, иногда покрытые тканью с вышивкой. Сапоги носились разных фасонов ñ короткие или длинные из толстой твердой или мягкой кожи, с фигурным окончанием голенища.

Популярное украшение жупана — петли из шнура, в которые вставлялись латунные пуговицы. Чтобы все застегнуть, требуется время, зато выглядит шикарно!

Под пояс подвязывали тканый кушак. Туда удобно прятать нож или кошелек.

Знаменитый польский колпак, отороченный мехом. Передний разрез на опушке — писк польской моды XVII века.

Сабля-карабела стала очень популярной в середине XVII века в Восточной Европе. Характерной особенностью этой сабли является навершие специфической формы, которое напоминает голову орла.

По поводу происхождения названия "карабела" есть несколько версий:

1) Географическая - название связано с происхождением сабли из определенного города, и тут есть две версии, - это город Карабель в Турции, недалеко от Измира, и город Кербела, близ Багдада.

2) Возможно, название родилось из соединения иностранных слов. Тут тоже есть два варианта: либо итальянские слова "Cara e Bella" - "дорогая и прекрасная", либо турецкие "черная беда".

3) Согласно еще одной версии, сабля названа по имени шляхтича Карабели

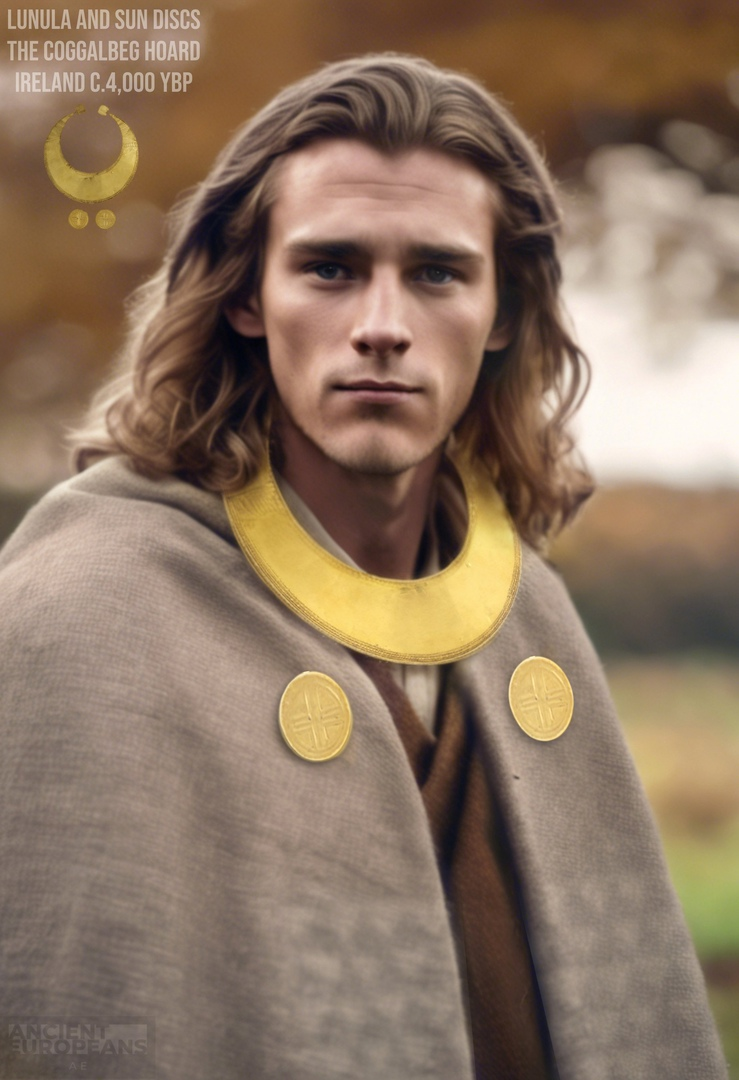

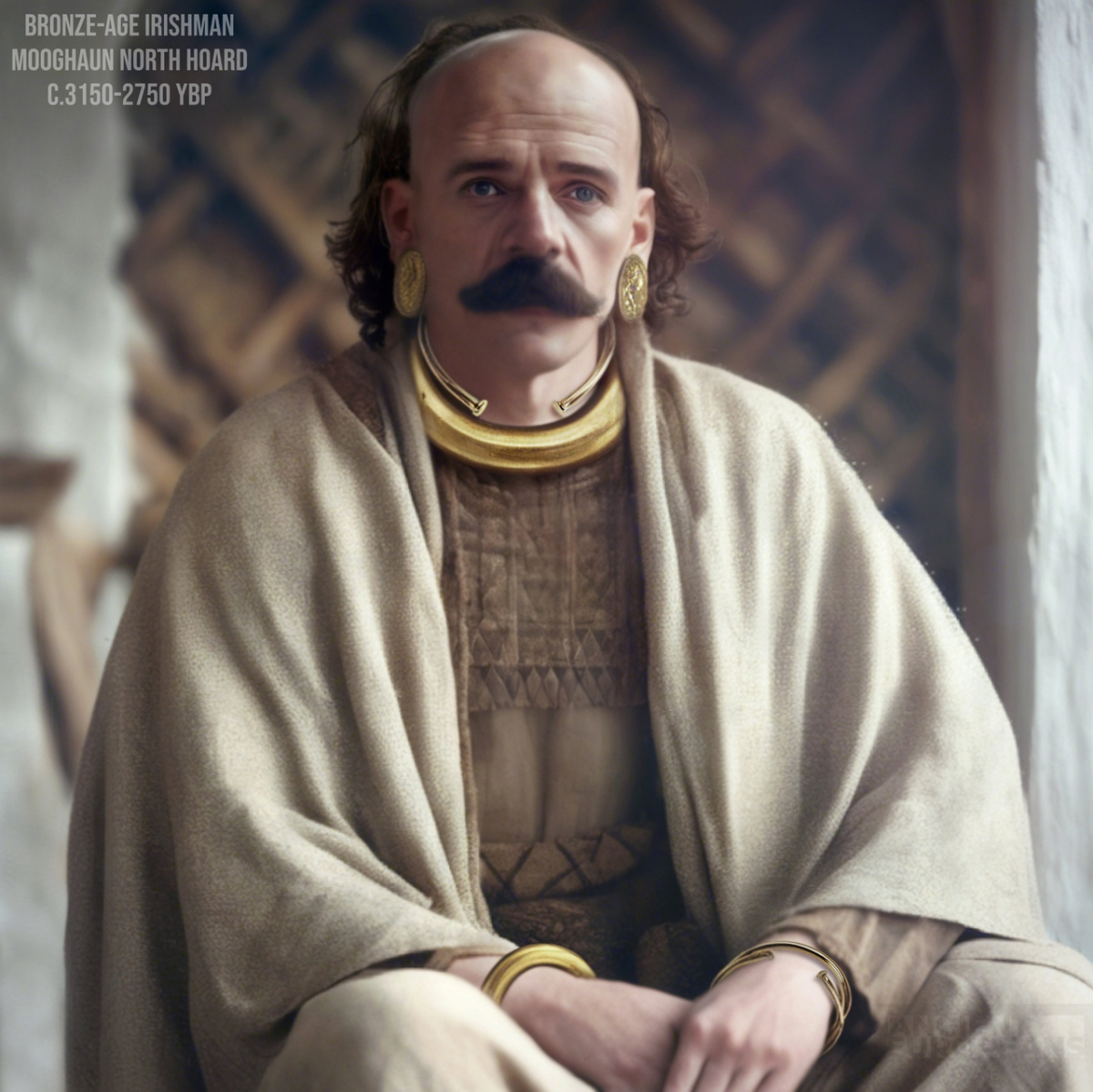

Реконструкция облика ирландцев позднего Бронзового Века.

А это женщины-охотницы и собирательницы эпохи мезолита, реконструкция черепов из Попово, Северо-Запад России.

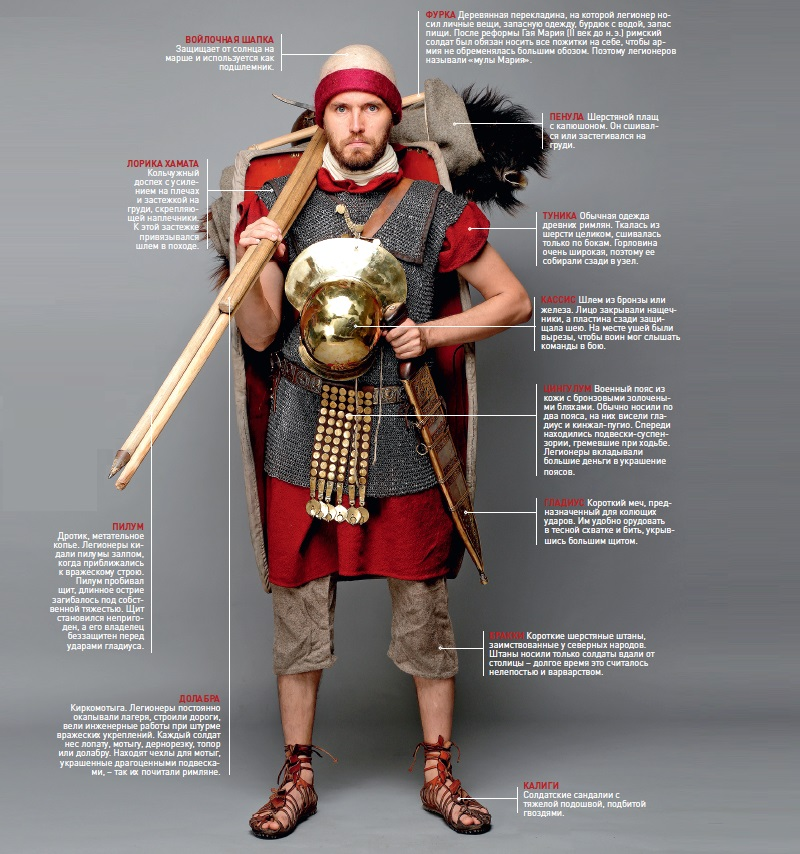

Гай Марий известен тем, что значительно реформировал римскую армию - перешел к комплектованию армии из малообеспеченных слоёв пролетариата; организовал постоянные легионы, размещавшиеся на территории завоёванных провинций; ввел когорты в качестве новых штатных единиц; убрал деление легионеров на гастатов, принципов и триариев, ввел значительное и введение единообразного снабжения солдат, из-за количества которого их называли "мулами Мария".

Проанализируем каждую из перечисленных реформ на предмет их соответствия деятельности Мария.Римский солдат в археологическом эксперименте» Юнкельманн даёт следующие цифры относительно массы одежды и военного снаряжения:

льняная туника – 0,55 кг;

шерстяная туника – 1,1 кг;

кожаные калиги, подбитые гвоздями – 1,3 кг;

кольчуга – 8,3 кг;

2 кожаных пояса с накладками – 1,2 кг;

меч с ножнами – 2,2 кг;

кинжал с ножнами – 1,1 кг;

шлем с нащёчниками и султаном – 2,1 кг;

щит с кожаным чехлом – 11,5 кг;

пилум – 1,9 кг.

Итого – 31,25 кг

Кроме военного снаряжения, в состав носимой поклажи входили личные вещи солдат, кухонные принадлежности и другие детали экипировки (sacrina). В работе приводится следующий перечень:

бронзовая фляга с водой или винным уксусом на 1,3 л – 2,55 кг;

бронзовый котелок для приготовления пищи – 1,65 кг;

бронзовый ковш для воды и пищи – 0,65 кг;

кожаный ранец для запасной одежды и мелких вещей – 3 кг;

плащ, шарф, штаны, запасная туника – 3,9 кг;

палка с перекладиной, на которой всё это носилось (furca) – 1,9 кг.

итого – 13,65 кг.

Всего получалось 45 кг.

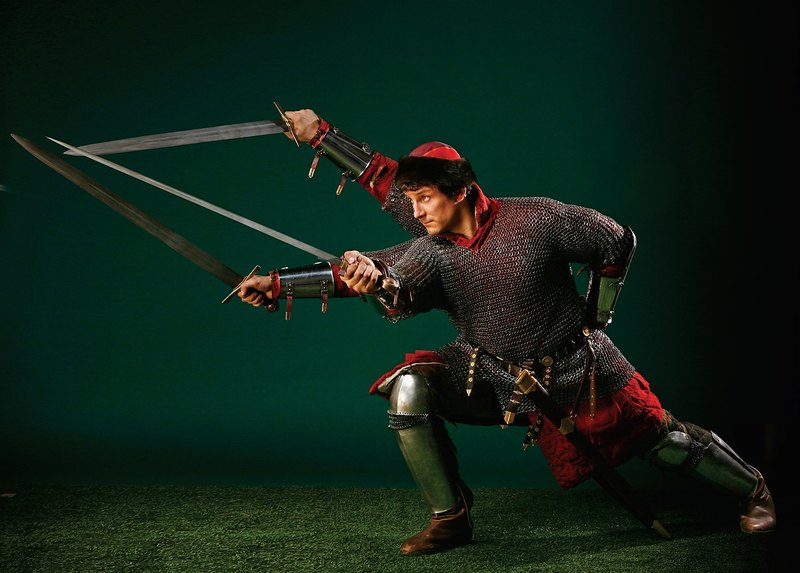

В своей книге «Искусство владения мечом в Средние века» американский автор Джон Клементс упоминает о раскопках на месте битвы при Висбю (1361 г.) на острове Готланд в Балтийском море. Около 1200 воинов, погибших в том сражении, были погребены прямо в доспехах в братской могиле.

Археологи обратили внимание на характер ран, нанесенных этим воинам. Выяснилось, что около 50% из них погибли от ударов в голову, однако примерно 2/3 из этого числа имели также серьезные ранения ног. Из этого следует, что именно ноги были одной из главных целей рубящих ударов. После поражения бедра, колена или голени воин уже не мог продолжать бой и получал смертельный coup-de-grace.

На первом фото показаны основные варианты колющих ударов из боковой и фронтальной позиций. Удары выполняются с выпадом — резким широким шагом вперед. Уколы по сравнению с рубящими движениями позволяли «достать» противника на более дальней дистанции. Они также дают выигрыш в скорости и пробивной силе. Основной целью колющих ударов, являются голова и шея врага. Есть также возможность, обойдя щит, поразить противника в корпус.

Далее показаны уже рубящие удары - восходящие и нисходящее, фронтальные и диагональные, целями их были как ноги, так и корпус с головой.

Фехтованием, конечно, всё это можно назвать очень условно и с натяжкой, но всё же.

В могилу было принято класть еду, напитки, утварь и предметы быта и труда человека, а еще служить господину должны были принадлежавшие ему животные и рабы-трэллы. Последних просто закапывали в яму, расположенную рядом.

У французского фотографа Джереми Бухгольца не было денег на покупку квартиры. Тогда он купил гараж в центре города и стал обладателем отличной квартиры.