Вампиры, которые существуют на самом деле

Всем примет, мои дорогие мальчишечки и девчоночки! Сегодня у нас страшный гость, который может выпить вашу кровь, хоть и не всю. Сначала я хотел приурочить этот пост к Хелоуину, но потом решил, что мы с вами живем не в той стране, чтоб на него ориентироваться, однако, персонаж уже был выбран, так что назад дороги нет. Встречаем летучих мышей-вампиров, ну и давайте разбираться, кто же они такие.

Кстати, вы также можете подписаться на меня в телеге: Дичь в Природе А еще, можете поддержать мое творчество.

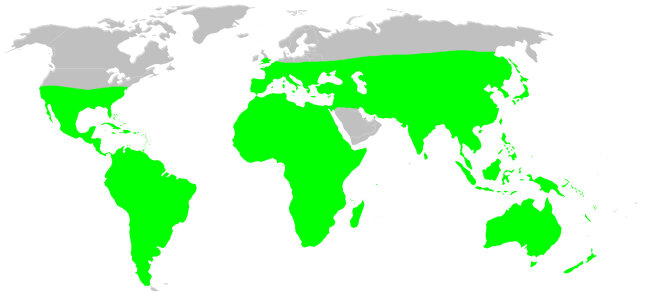

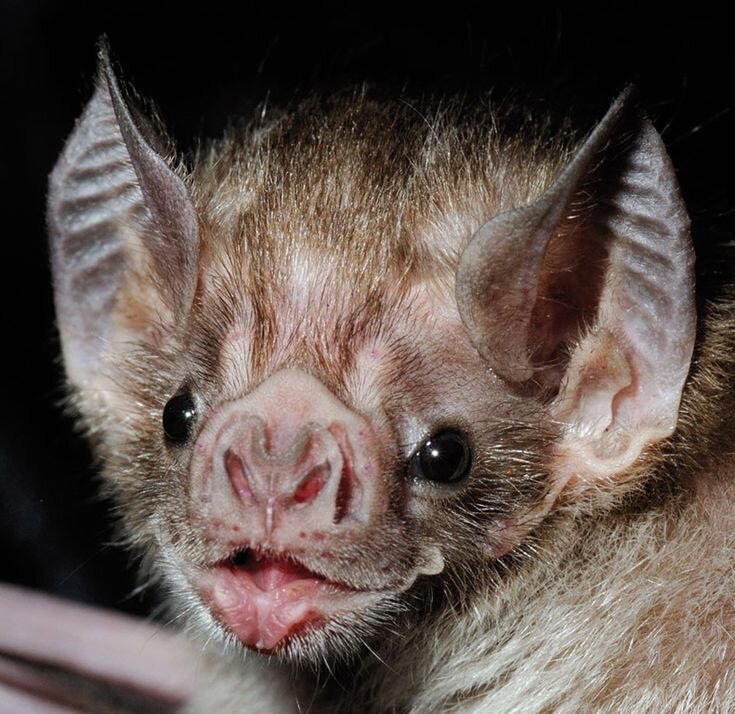

Вампировые летучие мыши (лат. Desmodontinae) - это подсемейство летучих мышей, которое включает всего три вида: обыкновенная вампирская летучая мышь (Desmodus rotundus), белокрылая вампирская летучая мышь (Diaemus youngi) и листокрылка вампирская (Vampyrum spectrum). Эти млекопитающие известны своим необычным способом питания - они питаются кровью других животных. Да-да, вампиры существуют, не все же комарам с блохами кровь сосать, но не стоит пугаться, они не такие уж и страшные, как их репутация.

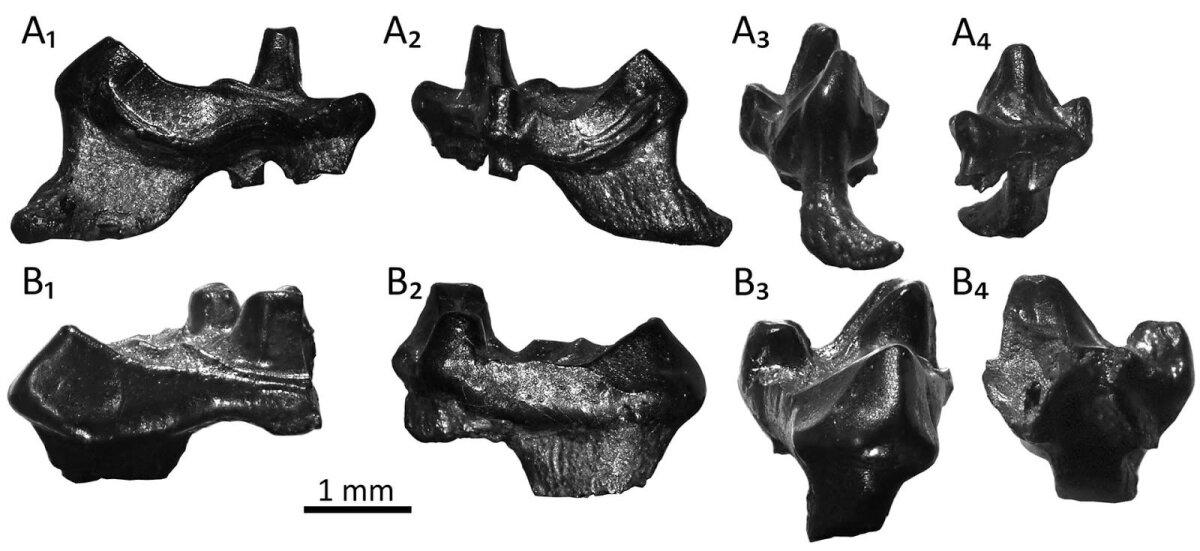

Название подсемейства образовано от греческих слов desmos - «цепь» и odous - «зуб», что можно трактовать как "цепь зубов" или что-то типа того, хотя мне больше нравиться что-то про "цепные зубы", как у пилы, но вряд ли те, кто называл мышей, были такие же отбитые как я в вопросах названий. На самом деле это отражает уникальную особенность строения зубного аппарата вампировых - своеобразную «цепочку» зубов.

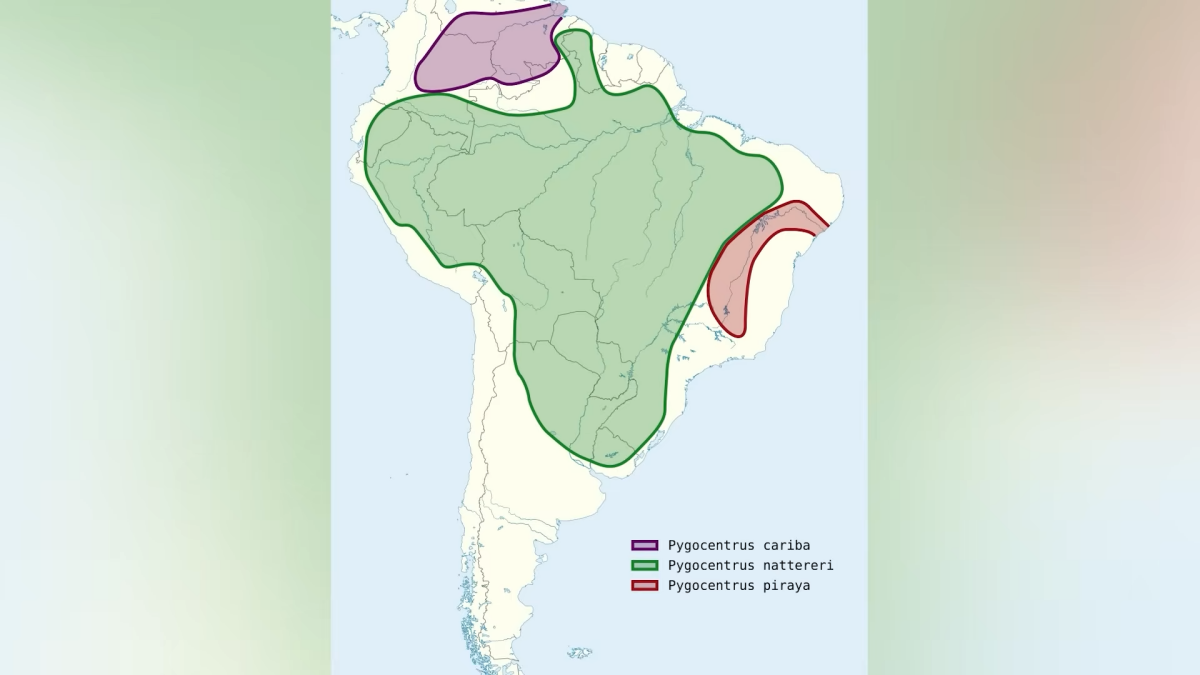

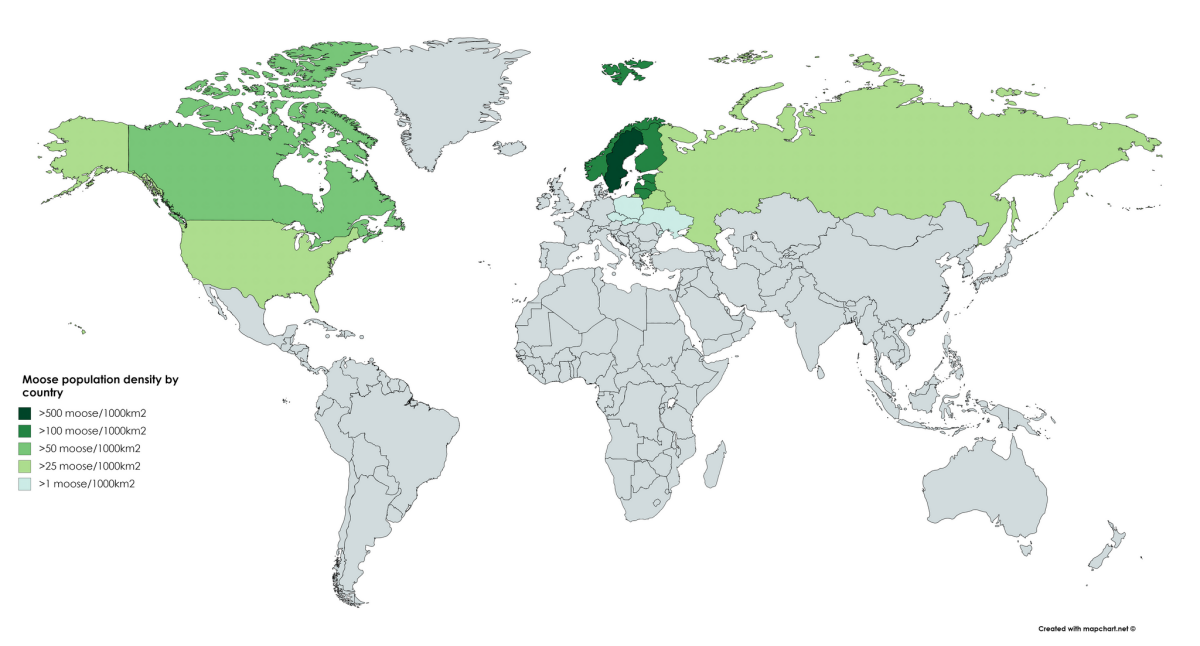

Обитают наши вампирские гости в основном в тропических и субтропических регионах Америки - от Мексики до Аргентины. Они предпочитают влажные леса, где могут легко находить своих жертв. Вампирские летучие мыши часто селятся в пещерах, дуплах деревьев или даже в заброшенных зданиях, где могут укрываться от хищников и находить подходящие условия для охоты. Эти места обеспечивают им не только защиту, но и доступ к потенциальным жертвам.

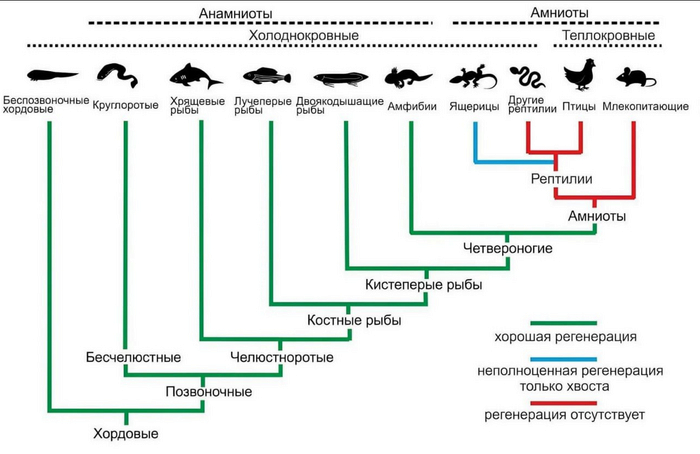

Как они стали вампирами?

В отличии от мифологических или фольклорных вампиров, которым можно стать через укус другого вампира, или умереть при определенных условиях, а на худой конец быть просто проклятым каким-нибудь колдуном, наши пушистые друзья всего добились сами без всякой паранормальщины.

Считается, что родословная летучих мышей-вампиров отделилась от своего семейства 26 миллионов лет назад. В течение 4 миллионов лет после расхождения с другими филлостомидами вампиры развили все необходимые приспособления для кровопитания, что стало одним из самых быстрых примеров естественного отбора среди млекопитающих. Эволюция привела к развитию уникальных анатомических особенностей, которые позволяют им успешно охотиться на других животных. Например, у них есть специальные зубы, которые идеально подходят для прокалывания кожи жертвы.

Естественно, все началось не сразу и первоначально вампиры питались эктопаразитами крупных млекопитающих (клещи, вши, блохи и иже с ними), а затем перешли к питанию самими млекопитающими, потому что зачем нужны эти посредники, если можно просто пить чужую кровь? Для этого вампиры разработали специальные приспособления, например, в составе их слюны есть анестетики и антикоагулянты.

Однако это еще не все интересное, например, у вампиров развита коммуникация между особями, чтобы в случае голодания одного, другой мог отрыгнуть часть крови и накормить его (да, вампир для вампира - друг и брат, а значит, что с голоду помереть не дадут, если попросить). Также пришлось перестраивать свой метаболизм и подобно кровососущим насекомым, вампиры перешли на окисление белков.

Они отражаются в зеркале

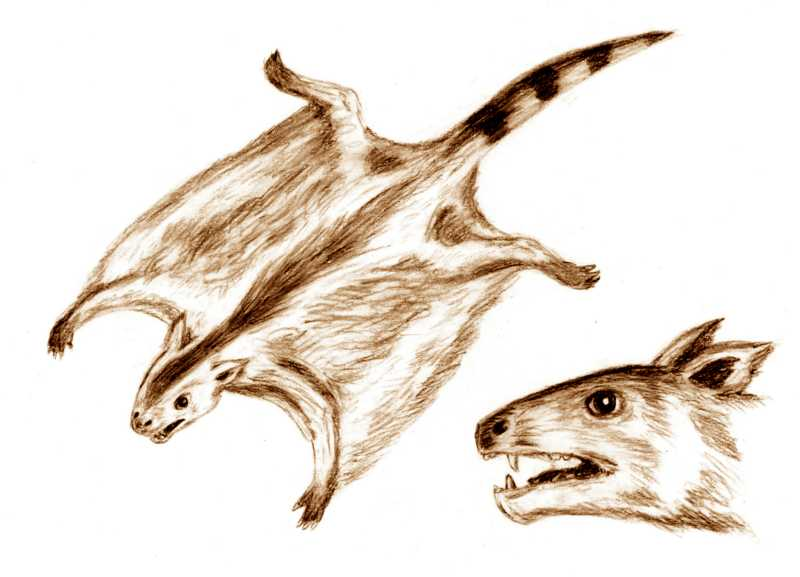

Да, в отличии от вымышленных вампиров, наши вполне себе отражаются в зеркале, вот только у них этих зеркал нет, а так бы смотрелись, и за уши не оттащишь. Внешне вампирские летучие мыши выглядят довольно непримечательно. Их длина тела составляет около 8-10 см, а размах крыльев - до 35 см. Шершавая шкура обычно имеет серый или коричневый цвет, что помогает им сливаться с окружающей средой. Однако их самые интересные черты - это острые зубы и длинные, тонкие крылья, которые позволяют им бесшумно летать.

В отличии от своих многих родственников, наши новые друзья отказались от хвоста, за ненадобностью, зато обзавелись узкой межбедренной перепонкой, которая помогает в полете. Все тело покрыто волосками, окраска которых чаще всего однородная, уходящая в бурый цвет, белокрылых вампиров края крыльев белые. Передние конечности отличаются особой мощью, что позволяет мышам не только летать, но и ловко передвигаться по земле, включая прыжки.

Морда короткая, конической формы, без носового листка. Ноздри окружены кожными валиками. На конце носа находятся специализированные инфракрасные рецепторы. Рецепторы иннервируются волокнами тройничного нерва. У других животных эти рецепторы активируются высокими температурами (выше 43°C), но у вампировых мышей порог активации снижен почти до 30°C.

У вампировых летучих мышей хорошо развита эхолокация. В полёте они издают до десяти различных звуковых сигналов, которые помогают им быстро находить находящиеся поблизости предметы. При этом испускаемые вампировыми летучими мышами эхолокационные звуки имеют малую мощность - значительно меньшую, чем у насекомоядных летучих мышей.

Нижняя челюсть длиннее верхней. При смыкании челюстей вершины верхних резцов входят в глубокие бороздки на внутренней стороне нижней челюсти позади нижних резцов. Верхние резцы очень большие, клыкообразные, с острыми режущими краями, способными рассекать кожу жертвы, клыки крупные и острые. Предкоренные зубы узкие, с острыми краями, а коренные зубы отсутствуют или развиты очень слабо. Такие особенности зубной системы связаны со специфической диетой вампировых, которые питаются кровью теплокровных животных.

Особое место в строении наших кровопийц занимает ЖКТ (или желудочно-кишечный тракт). Там все заточено под уникальный рацион, который полностью состоит из кровушки. Организм вампиров адаптировался к специфическому рациону, в котором мало углеводов, жиров и витаминов, но много железа, белка и солей. Язык используется как насос: боковыми сторонами языка создаёт своеобразную трубку, а движениями языка вперёд и назад создаёт вакуум в ротовой полости, заставляющий кровь течь вверх. Также у них очень короткий пищевод, чтобы кровь сразу попадала в желудок и нигде не задерживалась.

Желудок способен растягиваться и легко вмещает большой объём пищи, что важно, так как вампиры питаются нерегулярно (ночью). Помимо этого в желудке имеются специальные выросты для более быстрого всасывания плазмы крови. В остальном же кровь переваривается легко, не требует длительной ферментации или измельчения.

Кишечник у вампиров тоже короткий, что уменьшает вес кишок и позволяет быстрее выводить непереваренные остатки пищи. В кишечнике есть своеобразное микробное сообщество, которое синтезирует углеводные соединения из углекислого газа и воды, являющихся обычными компонентами крови, а также другие недостающие вещества, такие как витамины.

Как мы с вами видим, метаболизм у этих ребят довольно таки резвый, так что питание должно быть регулярным, ведь в противном случае животинка довольно быстро начнет мучаться голодом и жаждой, а потом и вовсе склеит ласты от такого стресса.

Почему вниз головой?

Вы мне наверняка не простите, если я не расскажу, почему же летучие мыши тусят вниз головой, так вот, я вам сейчас проясню этот момент. Начнем с того, что это связано с особенностями их анатомии (и нет, у них не болит голова, от того что кровь туда приливает, потому что в их организме кровеносная система рассчитана на такое висение).

Первое, оно же главное. Летучие мыши не могут взлететь с земли так, как птицы. Их крылья не дают достаточно подъёмной силы для вертикального взлёта. Вися вниз головой, они могут просто разжать лапы и мгновенно устремиться вниз, используя силу гравитации, а затем расправить крылышки и начать полёт.

Второе, но не по важности, а по списку. Летучие мыши выбирают укромные места для сна - пещеры, дупла деревьев, чердаки и даже могут ночевать под мостами. Сон вниз головой делает их менее доступными для хищников, таких как змеи или хищные птицы. Кроме того, в таком положении они могут мгновенно улететь при малейшей угрозе.

И последнее. Поскольку их когти автоматически фиксируются в закрытом состоянии, летучие мыши практически не тратят энергию на удержание себя в подвешенном положении. Это особенно важно, так как эти животные - ночные охотники, и им требуется много энергии для активного полёта в тёмное время суток.

Кто таится в ночи?

Наши кровопийцы ведут исключительно ночной образ жизни, тут легенды не врут. Более того, вторя всем канонам про вампиров, эти летучие мыши наиболее активны именно около полуночи. Днём же они ищут убежища в тёмных местах: пещерах, дуплах деревьев, строениях, старых колодцах и т. д..

Вампирские летучие мыши - социальные существа, которые часто образуют колонии. Они могут жить в группах до 1000 особей, что помогает им в охоте и защите от хищников. Кстати, они совсем не против соседства с другими летучими мышами, которые едят всяких сверчков или вообще фруктовый сок (назовем их вампирами-веганами). Ночной образ жизни позволяет им избегать конкуренции с другими хищниками. Их охота проходит в основном в темноте, когда они полагаются на свои острые чувства, чтобы обнаружить жертву.

На охоту наши друзья вылетают с наступлением полной темноты. В воздухе стараются держатся близко к земле, используя для ориентации слабые эхолокационные сигналы. В отличие от большинства летучих мышей, вампиры быстро и ловко ползают по земле, а в полете способны развивать скорость до 1,2 м/с, в момент приближения к добыче.

Интересно, что вампирские летучие мыши обладают уникальным поведением - они могут "делиться" кровью с другими членами колонии. Если одна из мышей не смогла поймать жертву, другие могут поделиться с ней своей добычей, передавая кровь изо рта в рот, особенно активно помогая молодым представителям вида. Это поведение укрепляет социальные связи и помогает выживать (кажется что-то такое было в фильмах о вампирах, нет? Поправьте меня, или напишите название фильма в комментариях). Вампировые не способны накапливать жир и впадать в оцепенение, после трёх суток без пищи они погибают, так что взаимопомощь тут реально жизненно необходима.

Кровь - это жизнь

Кровь для кровавого бога, черепа для трона из черепов! (хотя, погодите, это про других фанатов крови) Однако, как я уже говорил ранее, наши новые друзья - стопроцентные кровопийцы. Им больше ничего не нужно кроме нее, более того: без крови они просто не смогут выжить, ведь весь их организм настроен только на то, чтобы питаться исключительно кровью. Причем тут есть свои нюансы.

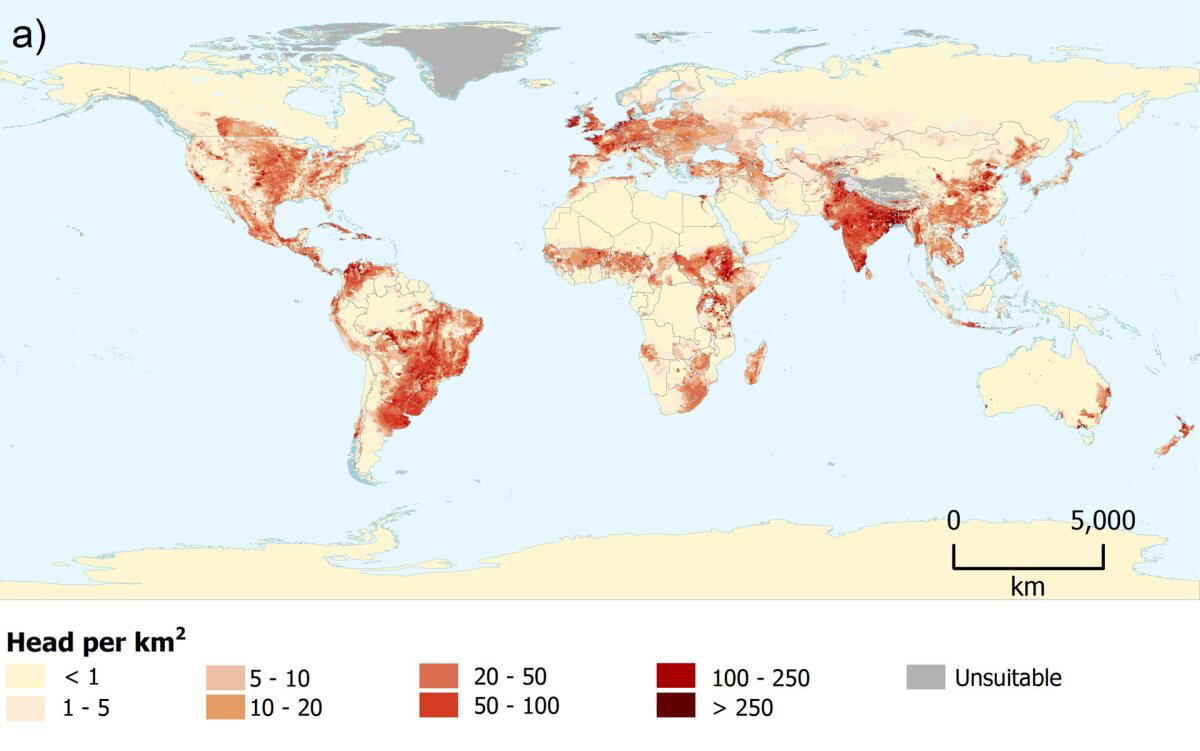

Дело в том, что вампирские летучие мыши могут пить кровь только теплокровных животных: обыкновенный вампир кормится на млекопитающих, главным образом копытных, два других рода - преимущественно на птицах. Вы скажете: "Виктор, но как же так? Ведь кровь есть и у всяких ящерок, лягух и прочих рыбов, да даже у членистоногих есть кровь или ее аналог, почему бы не пить ее?" И я скажу вам, что вы абсолютно правы, но она не такая, как надо, к тому же наши маленькие кровопийцы имеют достаточно специфические способы поиска добычи, что практически исключает возможность выпивания всяких там змей с жабами.

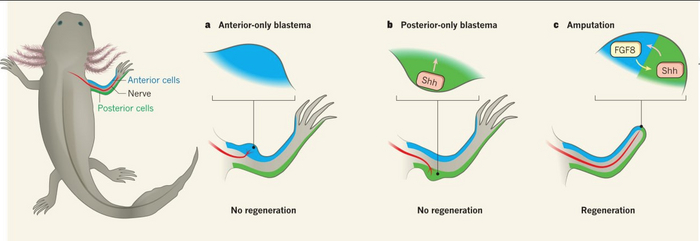

Вампировые летучие мыши находят жертву с помощью сочетания развитого обоняния, острого слуха и чувствительности к инфракрасному излучению. Эхолокация у вампиров развита слабо по сравнению с другими летучими мышами. Вампир обнаруживает жертву, ориентируясь на запах теплокровной жертвы, острый слух позволяет услышать дыхание спящей жертвы. Термочувствительные ямочки на верхней губе и видоизменённом носовом листке помогают вампиру чувствовать температуры выше 29-30ºC на расстоянии около 20 см. Это позволяет находить доступный для укуса и извлечения крови участок кожи на теле жертвы - уши у большинства млекопитающих, гребень у кур, холку у лошадей. А вот рептилии в ночное время имеют температуру тела всего на 0.5-1 градус выше, чем температура воздуха, что делает их по сути невидимыми для наших пушистых кровопийц.

Так вот, мышки не просто "пьют" кровь, а делают это с помощью своих острых зубов, которые прокалывают кожу жертвы. Затем они используют язык, чтобы "высасывать" кровь. Однако они не убивают своих жертв, а просто берут небольшое количество крови, что позволяет жертве оставаться в живых. Питание продолжается 20-30 минут, за это время летучая мышь выпивает 20-30 мл крови. Таким образом, чтобы выпить всю кровь из взрослого мужчины, нужно чтобы на него набросилось где-то 170 летучих мышей-вампиров, и при этом он должен полчаса не предпринимать никаких попыток себя защитить, так что с этой фобией вам придется распрощаться, уж извините.

Кровь - это не только источник питания, но и важный элемент для поддержания их здоровья. Вампирские летучие мыши обладают уникальными ферментами, которые предотвращают свертывание крови, позволяя им "пить" без остановки. И да, пить они могут только свежую кровь, так что падаль они трогать не будут, только свежак, только тепленькое. Слюна вампиров содержит вещества с анестезирующим и антикоагулирующим действием, которые обезболивают место укуса и препятствуют свёртыванию крови. Так что их обед обычно даже не в курсе, что его кто-то ест, вот такие дела.

Так рождаются маленькие упыри

Забудьте все, что вы читали про вампиров, размножаются наши друзья вполне себе естественным способом, да к тому же до трех раз в год. Сезонности в этом вопросе никакой нет, так что спаривание происходит тогда, когда самка и самец решают, что для этого настал подходящий момент.

Как и все млекопитающие, вампировые летучие мыши вполне себе живородящие, а беременность у них длится от трех до четырех месяцев, при этом на свет появляется всего один малыш. Он может находиться под материнской опекой до 9 месяцев, пока не научится сам добывать себе пищу, а после этого он просто присоединяется к своей стае. Причем к крови детенышей стараются приучать довольно рано, и постепенно кроме материнского молока начитают давать немного свежей крови, а после полностью переводят на кровавую диету. Причем в возрасте 10 месяцев летучие мыши уже становятся половозрелыми и могут начинать размножаться (хотя у них еще даже кровь на губах не обсохла).

Живут летучие мыши-вампиры достаточно долго, как для мышей. В природе средняя продолжительность их жизни составляет около 10 лет, но бывают и исключения, которые доживают до преклонных 20 лет, на зависть многим кошкам, например.

Закругляемся

Разумеется, ваш покорный слуга совсем не является экспертом по летучим мышам, и вы наверняка знаете еще миллион фактов, которые я упустил/пропустил/забыл/забил и вообще "где ссылки на источники", но я вам отвечу, что вы все абсолютно правы, хотя я ни на что и не претендую, ведь мне просто нравится писать про всякую живность и делиться всем этим с теми, кто о ней ничегошеньки не знает, или хочет узнать побольше, но не планирует защищать докторскую по этой теме.

Также хотел бы выразить свой пардон за то, что посты выходят не совсем регулярно, но мы с моей командой стараемся изо всех сил, за что отдельно хочу поблагодарить себя за поиск материалов, также себя за верстку и написание текста, а еще себя за плоский юмор, который многие все же любят. Да, я тут один, но мы со мной очень стараемся радовать вас каждый раз чем-то новым, и, надеюсь, что интересным и познавательным. Спасибо всем подписчикам, и тем кто просто читает мои посты, и отдельное спасибо тем, кто поддерживает мое творчество рублем, вы правда мотивируете меня работать дальше!

Всем спасибо, все свободны!