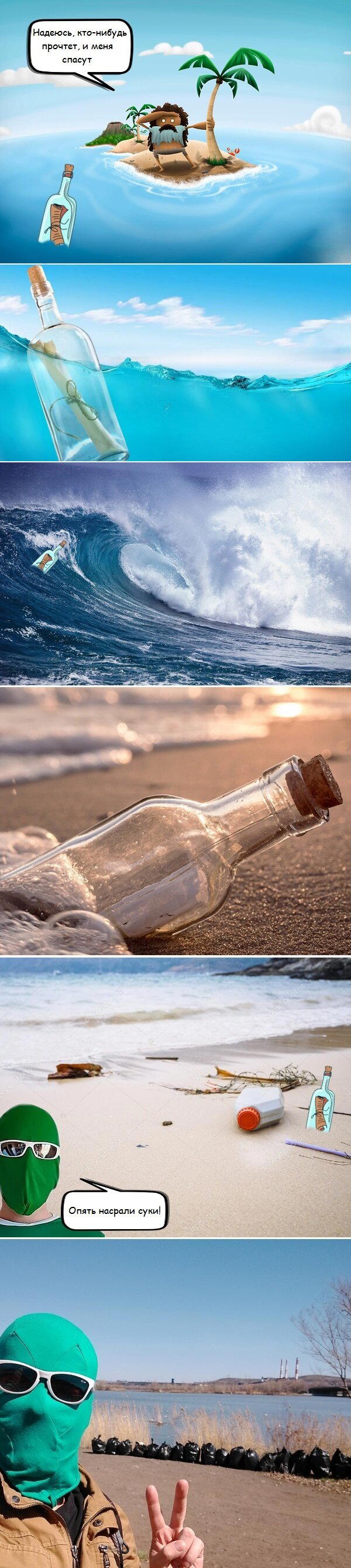

Приключения бутылки

Когда майские праздники в разгаре а от уговоров зеленого змия уже мутит, хочется немного разогнать скуку и зарукожопить что-нибудь этакое.

От предыдущих манипуляций с металлом и сваркой, которые я здесь стесняюсь выкладывать, осталось немного кренделей и корзинок.

В итоге размышлений решил сделать полочку для тапочек. А то тапочек много, а полочек мало.

Исходный бардак

Полуфабрикат

Итог

Сварщик из меня никакой, за сопли сильно не ругать :) Ну и доски отшлифовать-покрасить надо, это просто примерка. Самое унылое это пытаться прокрасить эти корзинки кистью полностью. Снято на тапочки.

Исследовательская группа из Института Карнеги, в состав которой входят специалисты широкого круга специальностей: от геохимии до палеонтологии, опубликовала на этой неделе статью, описывающую роль внутренней динамики планет в создании благоприятных условий для развития жизни на поверхности.

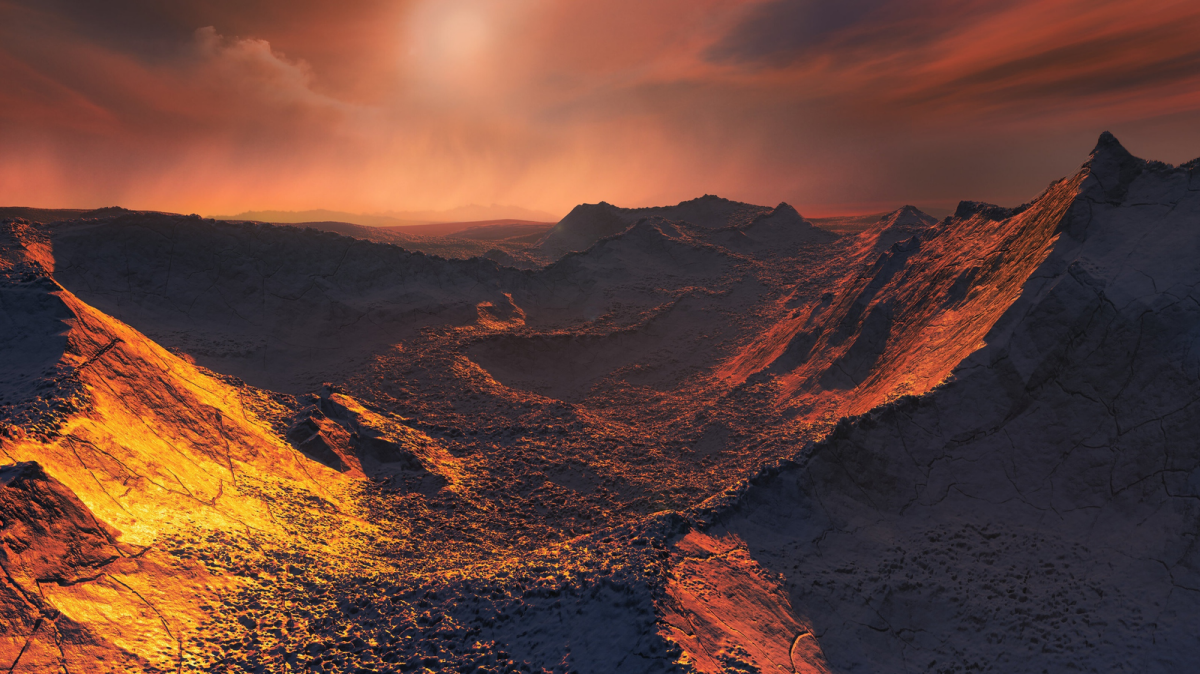

Художественная иллюстрация поверхности планеты Проксима Центавра b, вращающейся вокруг ближайшей к Солнечной системе звезды — Проксима Центавра

Благодаря существующей возможности изучить состав атмосфер экзопланет, исследователи имеют шанс найти первые признаки жизни в нашей Вселенной. Однако Анат Шахар (Anat Shahar), Питер Дрисколл (Peter Driscoll), Алисия Вайнбергер (Alycia Weinberger) и Джордж Коди (George Cody) утверждают, что истинная картина обитаемости планеты должна включать и то, как ее атмосфера связана и формируется внутренними процессами.

Например, тектоника плит Земли имеет решающее значение в поддержании климата на поверхности, где может процветать жизнь. Более того, без круговорота веществ между поверхностью и внутренней областью конвекция, создающая магнитное поле Земли, перестанет существовать. Без магнитного поля планета будет подвержена облучению космической радиацией, что критично для жизни на ней.

“Начиная с Земли, нам необходимо лучше изучить влияние состава планеты и внутренних процессов на ее обитаемость”, – сообщает Анат. “Эти знания могут помочь в поиске экзопланет и звездных систем, на которых в данный момент может развиваться жизнь”.

Художественная иллюстрация поверхности звезды Барнарда b

Все начинается с процесса формирования. Планеты рождаются из вращающегося кольца пыли и газа, окружающего молодую звезду. Элементарные материалы, из которых образованы каменистые планеты, – кремний, магний, кислород, углерод, железо и водород – универсальны. Но их избыток, нагревание и охлаждение повлияют на химию внутренней части планеты и, в свою очередь, на объем океана и состав атмосферы.

“Следует задать вопрос: могут ли геологические и внутренние особенности Земли, превращающие ее в обитаемую, быть созданы на планетах с другим составом”, – объясняет Питер Дрисколл.

Сотрудники Института полагают, что исследования по поиску внеземных цивилизаций должны быть междисциплинарными. Такие поиски могут сопровождаться астрономическими наблюдениями, лабораторными экспериментами по воссозданию условий внутренне среды планет и их математическим моделированием.

В следующем десятилетии, когда в научном сообществе появится следующее поколение телескопов, ученые всерьез начнут искать биосигнатуры в атмосферах скалистых планет. Но авторы статьи указывают, что эти наблюдения должны являться частью глобального понимания того, как общая структура планеты и внутренняя геохимия определяют эволюцию стабильной и умеренной поверхности, на которой может возникнуть и процветать жизнь.

@science_sciteam-prichina-obitaemosti-planety-kroetsya-v-ee-vnutrennih-proces

Пошел погулять вдоль реки. Река обмелела, стало видно, что скрывалось на дне. В одном месте, рядом с рекой, бьют родники. Бобры перегородили ручей от родника плотиной и получили себе болото. Плотина высотой больше 2х метров, от дна ручья.

В устье стоит орудие браконьерского лова: куб, метр на метр, из оцинкованной сетки. Видимо, пролежао уже несколько лет - внутри гнилые палки, ила на треть, корни... Потом, когда я эту хрень из реки выковыривал, наматерился: вертится на гранях, цепляется за все, вонючий ил с неё брызгает...

Когда подошел убрать вершу, заметил на дне ручья мертвого бобра. Видимо, помер по дороге к дому.

Слева видны следы других бобров - обходили погибшего собрата.

Пришлось, сначала, вытащить тело, чтоб не отравлял реку продуктами разложения. Оттащил, метров на 50, в горелый торфянник.

Когда перевернул бобра, на плече увидел большую рану, может, от неё и помер. Вес бобра был около 20-ти килограмм, по ощущениям, как бутылка воды от кулера.

Затем вернулся к верше и выпер её на берег. Весь перемазался в иле, чуть не оставил затянувшие по колено в ил сапоги, но справился...

Выше по течению, поднял со дна еще одну вершу, другой модели (рюкзак для размеров). Опять оцинковка. Еще более старая - вросла в дно и цинк окислился.

В который раз удивился трудолюбию браконьеров: переть такую дуру за километр от деревни, периодически вытаскивать её, чтоб проверить улов. А потом забросить на несколько (десятков) лет.

"Вселенная настолько велика, Морти, что ничего на свете не имеет значения!"

Рик связан крючком из хлопковой пряжи, имеет проволочный каркас. Рост - 25 см.

"Кстати, где мой Морти? И почему меня фотографируют на тапок?"

По мотивам поста https://pikabu.ru/story/tsirkovoy_kot_6683694#comments

Мне показалось что с такой музыкой номер кота будет выглядеть более эпично ))))))

У меня была ситуация летом 2011 😹

Наблюдала месяц за самовыгульной или выброшенной кошечкой. И в один прекрасный день увидела котенка, нырнул под машину, накрапывал дождик. В гостях у меня была моя приятельница. Она осталась на балконе, а я спустилась с кормом к машине. Пихаю под машину корм, а из-под машины высовывается не котенок, а та самая кошечка. Вот вблизи-то мне ее вид сильно не понравился, от слова совсем..."Дома поешь, оставь это котенку" (а где был котенок так и осталось для меня тайной).

Сразу мыть. В 4 руки полчаса ловили в ванной блох. На тот момент своих было двое кошек (Хима и Чика). Обе девочки мои не злобные, рады всем). Новенькую назвала Алиша, очень ей к лицу подошло. Не взвешивала, и так было ясно - истощение. Проглистовала после нескольких дней. Но вот дристляваяяяяя, лечила ее две недели, вылечила. Спустя месяц Алишка стала раскрасавой, хоть на выставку.

И стою я с ней на балконе, караулю прогулку. По бокам на балконе типа тумбочек им сидеть. Выше перила. Как так быстро Алишка нырнула ниже перил в проем вниз снаружи на балконный пол - секундное дело! Стою и лихорадочно соображаю, как достать. За полотенцем надо идти, нельзя - может вниз свалиться без меня. Дотянуться - руки короткие, не достаю. Зову - нулем. Просто сидит и по сторонам смотрит.

И тут снизу девушка и с ней 2 малыша лет 4-х и 6-ти: "это наша кошка!"

Я ей": быстро сюда идите!". Она высоченная барышня 😉.

Бегом открыла ей дверь, - "не разуваться, быстро на балкон!".

Она влегкую достает Алишу, я ее забираю к себе на руки и идем в коридор. И учиняю ей форменный допрос. Почему кошка месяц на улице? Почему больная дристлявая? Почему так искали, как говорите, если я ее вижу каждый день, а вам не попадается? Ах, говорите, не ваша? - а, свекровкина? Где эта бабища свекровка? - уехала!- надолго?- пару месяцев??? Вы в своем уме? И то есть еще месяц кошь должна жить с дрисней на улице??? Да она кишела блохами и глистами, я ей понос 2 недели лечила. А вы знаете, что она не все кушает, а только говяжий фаршик??? - (да, она не все ела) - а что тогда, по-вашему, она ела месяц???

И последнее - как ее звать? - мы ее Котя звали - Это имя, по-вашему? У Вас есть имя, может Девица? А мелких своих как - пацан-1, девочка-2 кличите???

Значица, так: кошь я вам не отдам. Я понесла траты на лечение, хотите вернуть сумму? Хотя, не надо, я в любом случае ее вам не отдам. - Меня свекровь прибьет! - И правильно сделает, хотя я не уверена, что и ей нужна кошь. Пришлете ее лично ко мне, я сама с ней решу этот вопрос, понятно? А Вы ступайте, у Вас вот два шибздика на шее, занимайтесь их воспитанием и забудьте о кошке.

Ну, все устаканилось, вроде бы. А потом еще через месяц опять с Алишей гуляем на балконе. Все проемы заделаны, только глаз нельзя спускать все равно, стою впритык. Идет мимо какая-то женщина по дороге, смотрит на балкон и грит: "ааа, так это она у вас, значит...ну и хорошо." Понимаю так, то была та самая свекровь)))

А спустя год у меня на работе получилось, лишилась подработки небольшой, но на 3 тыс. И кормить фаршиком Алишу уже стало, ой, как напряжно. Совсем напряжно. А у приятеля меньше года как кот по старости ушел на радугу. Я без предупреждения о кошке просто напросилась в гости))), пришла с Алишей, огласила, что теперь Алиша будет жить у него. И выбора у него нет.

Ха! Надо было видеть открытый рот приятеля и застрявшие слова 😂.

Еще бы, а кто устоит против такой красоты? Тем паче, очухавшись от привалившего ему щастья, сказал: я не хотел так скоро, я не был готов, я хотел "фирменного кота".

Так и чем Алиша не фирменная кошечка, уже стерильная, тока фаршик покупай 😜 .

Все таки не даёт мне покоя этот пост:

Но поскольку я видел некоторое дерьмо, спешу поделиться им с вами.

Встречайте!

Город Йошкар-Ола, ул. Кирова д.11А и д.11.

Да! Вот такое расстояние между балконами. А то всё Краснодар, Сочи, нарушения, ля-ля-тополя.

Точно я не замерял, но знаю точно, что ширина лоджии 1.2метра, длина 6 метров. Судя по ширине лоджий расстояние между ними не больше 1.2 метра. И наверняка соседи могут бухать и чокаться рюмками между балконами, а могут ходить к друг другу в гости.

Эти дома строились серийно во времена СССР, когда, казалось бы, должны были соблюдаться всякие строительные нормы и противопожарные правила.

Конкретно эти дома строились где-то в 91-93 годах (может и позднее на 1, 2 года), вдруг кто из жильцов увидит - поправьте, если не прав.

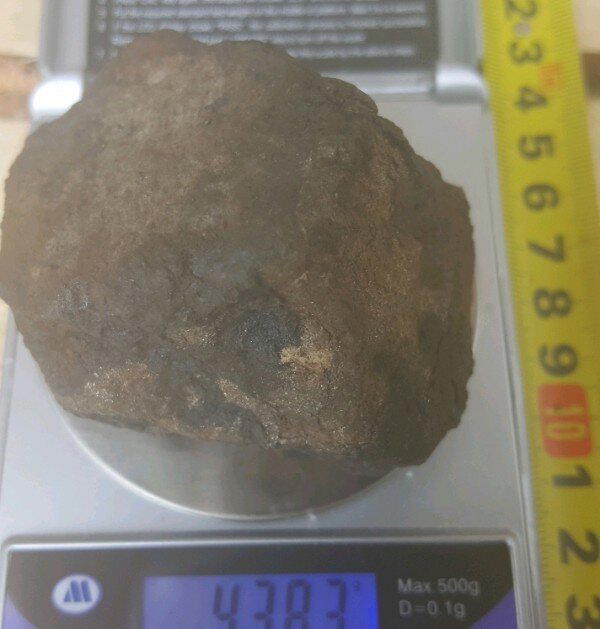

На глубине полутора штыков, под старой дорогой в поле. Вокруг, миллиметров 10, все обуглено, дальше просто земля, никакого кострища. Окалина (около миллиметра) скалывается, под ней крупнокристаллическая структура с серебристым блеском. Не магнитится. Компасом не проверял. Металлодетектор пищит как на цветмет.

Вес 438 грамм. Размер около 7-ми/8-ми сантиметров по всем сторонам.

Продолжаю публиковать главы из ненаписанной книги "Светлая"

Здесь предыдущие главы

3 глава.

Когда пришла беда.

Они встретились впервые шесть лет назад, когда в его дом пришла беда. Беда не просто пришла, а обосновалась как у себя дома и собралась забрать самое дорогое, что было у него - сына.

Сначала подумал, что эта женщина, как и все остальные, поживиться хочет на его горе. Но всё оказалось иначе.

Они в то время были уже на все готовы, лишь бы сын жив остался. Беда в дом пришла за полгода до встречи. Сыну Лёшке 2 года было всего, а диагноз как приговор - менингеальная саркома. Распродали все что можно. Зарплаты катастрофически не хватало. Жена вся на нервах. Из больниц не вылезали. Неделю назад выписали вроде как с улучшением, а вчера стало резко хуже.

В тот день они всей семьёй приехали в онкоцентр. Сидели в очереди. К ним подошла женщина, сунула в руки жене клочок бумажки с номером телефона.

- Позвоните, помогу. Долго не тяните - через месяц поздно будет. - И пошла к выходу.

Марк рванул следом. Был зол, как чёрт. Очередная попрошайка! Догнал у выхода. Схватил за плечо. Рванул на себя. Ее зелёные глаза как будто обожгли. Сверху надавило. Голову как обручем сжало. Отшатнулся, выпустив плечо.

- О деньгах не беспокойся - ни копейки не возьму. Да и нечего с вас брать то. Приедешь завтра. С собой каравай хлеба, кусок ветчины да пачку чая хорошего возьми.

- А шашлычка не надо? - огрызнулся Марк.

- Можно и шашлычка, но горячего, чтобы только-только с шампура, - хмыкнула она. - А квартиру не продавай, ни к чему это.

И вышла, как не было её.

Голову отпустило. Внутри пустота. Причем здесь квартира? Не собирались пока.

Марк вернулся в коридор. Жены с ребенком не было. Зашли в кабинет. Ждал долго. Жена вышла с заплаканными глазами.

- Придется продавать квартиру. Доктор сказал, что операцию надо делать, да её только в Швейцарии делают. Квартиру продать - все равно не хватит. - И залилась слезами. Лешка тоже заплакал.

Рядом сидевшая женщина шепнула:

- Чего ревёте? "Светлая" к вам подошла, к себе приглашает. Значит, все хорошо будет. Ты милая, не сомневайся. Звони. Она не всех к себе берёт. Повезло вам…

День прошел как в тумане. Разговор с доктором, но уже без жены. Вынес только - всё! Не будет больше Алёшки. Доктор дал на все полгода максимум. Это при хорошем раскладе. Шансов, что ребёнок выздоровеет, нет совсем, а на то, что выживет хоть инвалидом - процентов пять и то, если денег на лечение за рубежом найдем в кратчайшие сроки. Сроки - в течение месяца. Жена сама не своя. И так словно тень ходила, а сейчас и того хуже. Вечером жена настояла - позвонил к Светлой. Та сразу ответила, не спросив, кто, назвала адрес.

С утра были на месте.

Маленький деревянный дом. Возле ворот машин штук десять стоит - очередь. На воротах объявление - «продаётся». Завтра не найти будет. Хотели уже очередь занять, но ждать не пришлось. Сама вышла и позвала. Приняла только жену с сыном.

Через полчаса жена вышла. Улыбается. И Лешка, чудо, да и только, своими ножками выбежал, смеётся. Куда делась та слабость - в дом то на руках несли! Сразу на руки к отцу залез, что-то стал рассказывать, лепетать на своём. Поехали на реку, что рядом протекала. Жена ушла к воде, что-то выбросила. Лёшка заснул с улыбкой на губах.

Потом было стремительное выздоровление. Врачи руками разводили - анализы идеальны, ребёнок с каждым днём все крепче.

Все счастливы. Что ещё то? Но Марку не сиделось на месте. Никогда не верил ни в какие чудеса - ни в попов, ни в экстрасенсов. А тут чуть ли не на глазах - чудесное исцеление. Пытался у жены узнать, как и что в доме происходило. Но жена отнекивалась - говорила, что не помнит ничего. Помнит, как зашли в дом, и как Лёшка уже здоров, а Светлая в руки свёрток суёт и рассказывает, как и где его выбросить надо.

Через неделю поехал на то же место, где сына к жизни вернули. Естественно, никого не было. Соседи сказали, что дом давно продается, а пока не нашли покупателей, хозяева этот дом сдают. Той женщины, никто не видел, знать ничего не знают. Машины на той неделе видели, так здесь частенько машины то стоят и так далее…

С тех пор прошло шесть с половиной лет. Семья его развалилась. Несчастье семью сплотило, а вот выздоровление сына – развалило. Пацан сверстников по развитию обгонять начала. На месте не сиделось ему – спешил мир познать. Марк настоял, что бы ребенок пошел в садик. Жена же как сидела дома, так и осталась сидеть. Раньше, когда ребенок болел, все время по больницам и лабораториям. Теперь же ей стало ровным счётом нечего делать. Распустилась совсем, за собой и домом следить перестала. Всё время: то сериалы, то детективы, то интернет. Стала раздражительной, плаксивой. Мрак ее саму уже стал таскать то по врачам, то по психологам. Один из психологов и пояснил, что это что-то вроде синдрома отмены. Вы ей дело найдите или ребёнка второго заведите. Супруга от ребенка категорически отказалась. Да и как его «заведёшь», когда в постели жена второй год отказывает и спит в комнате сына. От работы она тоже отказалась. Сказав, что "может быть потом как-нибудь". Однажды Марк даже решил, что у нее, может быть, любовник есть. Нанял, денег не пожалел, частного детектива. Да только за месяц слежки ничего не обнаружилось. На том и закончилось всё.

Пошёл экстрасенсов искать. Тоже без толку поначалу. Но тут одна бабка и присоветовала. Как только в дверь вошли сказала:

- Чё припёрлись? Разводитесь и всех делов! Не быть вам вместе – только измучаете друг друга. А порознь-то быстрее жена твоя оклемается.

Денег не взяла. И дальше порога не пустила.

Мы тут же ушли. Супруга на следующий день в суд на развод и подала. Марк ушёл. Собрал вещи и ушёл на съёмную квартиру. Общую квартиру менять не стал. Пусть живут. Теперь к сыну Марк раз в неделю приходит. По решению суда каждую субботу с 12.00 до 20.00 на территории жены в ее присутствии. Можно подумать, он что-то сыну может плохого сделать. А супруга изменилась. Работу тут же нашла и мужчинку подыскала. У жены с мужичком «роман». Пусть их.

Всё это время провел в поисках «Светлой». Цель, с которой Марк начал искать Светлую, уже забылась. Остался охотничий азарт. Вышел на неё случайно. Как-то ночью зависал в социальных сетях - и повезло! Увидел знакомое лицо на одной из фотографий. Сразу залез на страницу - все, что только можно изучил, контакты переписал. Стал другие сети просматривать - там тоже нашел. Даже пару раз онлайн была, да только не ответила ни на одно сообщение. Тогда из инета перешёл в реальность. Данные то есть – фамилия и имя - чего не найти то? Оказалось, что все гораздо сложнее. Через знакомых ментов разузнал адрес и остальную информацию. Каждый раз, когда думалось, что вот-вот ухватит, что-то не срасталось. Он знал о ней почти всё – где родилась, где училась, как училась, работала, сколько раз замужем была, сколько детей, внуков, правнуков. Правнуков! Думал, что ей лет тридцать, тридцать пять от силы. А оказалось - на пенсии давно. Сначала подумал, что разыгрывают. Попросил других знакомых найти инфу. Результат тот же. Встречался с родственниками, соседями. Родственники дальние - племяшки да сестры двоюродные-троюродные. Дети по заграницам – с ними по скайпу связывался. Везде – «нет, не заходила, давно не видели». А соседи – «да вот только что вышла» или «вчера была». Дочь в Австралии проживает – говорит «на прошлой неделе была и ссылку на фото, где они вместе на берегу океана стоят, кинула. Проверил по своим каналам – границу не пересекала. Вообще ни разу не была в других странах! А на её фотографиях в соцсетях почти все страны мира. Там она на фоне разных достопримечательностей снята. Фейк какой-то.

Правда один раз он её всё же поймал, даже поговорили немного, но она скрылась. Всё так непонятно вышло - зашла в женской туалет и исчезла...

P. S. Приношу свои извинения, но на следующей неделе новой главы не будет. Вообще моих постов на следующей неделе не будет - некогда совсем мне станет. А вот после 12 мая я вернусь на Пикабу:) Наверное...

И да. С этого места пойдёт 2 линии повествования ;)

P. P. S. Просьба тег "светлая" не убирать.

Sparrenburg Castle, Bielefeld, Germany

Эта фотография с Википедии

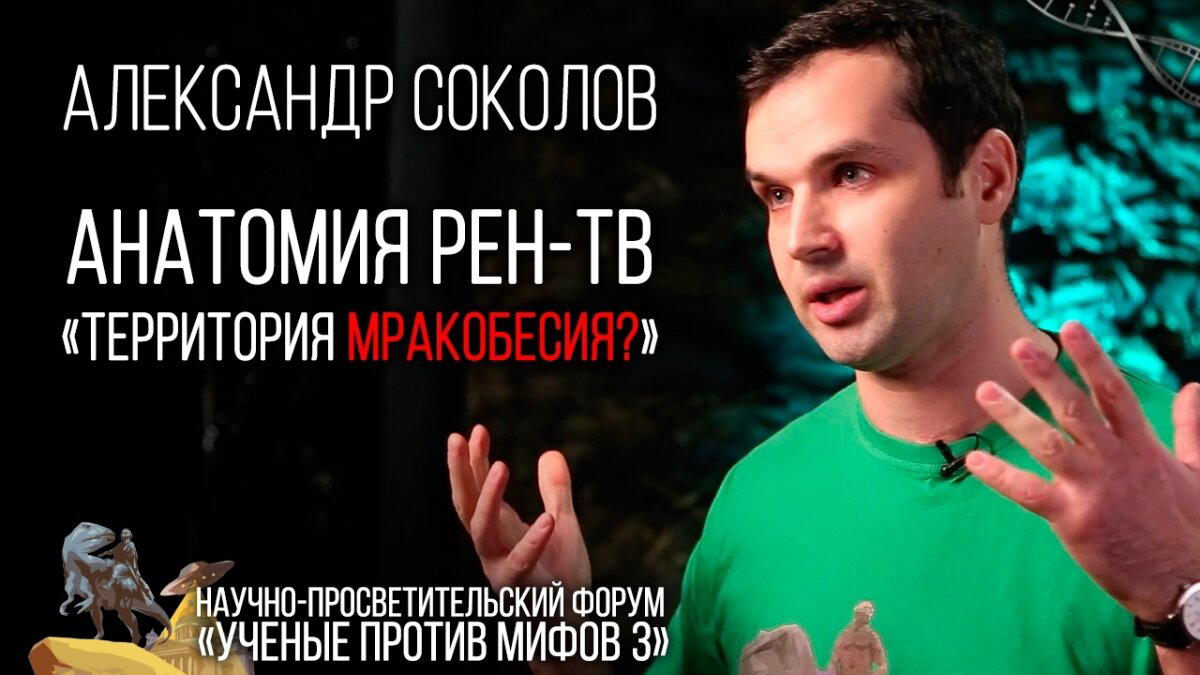

Сергей Гачин: Если популяризировать науку, то какую площадку лучше всего использовать, например, для печатных статей? Или YouTube лучше подойдёт? Может, печатные книги? Есть какая-то зависимость?

Александр Соколов: Мне сложно ответить на этот вопрос. Есть интернет-маркетинг, где изучают эффективность тех или иных площадок, и она очень сильно зависит от разных факторов — аудитории, которую человек собирается «окучить», его собственных возможностей: технических, природных и так далее. Здесь, скорее, можно говорить о том, что человек и его канал — это средство выражения своих мыслей. То есть, каждый ищет от себя: кому-то проще писать, кому-то проще рассказывать. Есть люди, которые, например, отлично говорят, но плохо пишут. Это, конечно, поправимо, в принципе. Плюс автор может, в конце концов, нанимать текстовика или договориться с кем-то, кто будет писать за него. Есть люди, которые боятся камеры, или просто человек может думать, что недостаточно хорошо выглядит для того, чтобы появляться в кадре. Или ему не нравится его голос – тоже исправимо. Вот у нас есть Валерий Senmuth, который музыкант и делает сейчас видео про Древний Египет. И он долгое время как-то стеснялся и говорил: «Нет, я не буду в кадре появляться, и голос не тот…» В итоге он и говорит, и в кадре появляется — и всё нормально.

Но очень важно понимать ту область, которую человек выбрал. На мой взгляд, важнее фактура, то есть, та тема и те знания, информация — желательно уникальная! — которую человек будет доносить до аудитории. А средство, которым он будет это доносить — оно приложится.

Здесь очень важно понимать, что любой популяризатор сейчас, в 2019 году, работает в довольно конкурентном поле. То есть, времена, когда можно было создать канал про биологию на Ютубе, и ты был практически первый среди множества каналов для домохозяек и прочего — эти времена давно прошли. И сейчас популяризация — это ещё не запредельно конкурентный «рынок», но всё-таки уже конкурентный. Поэтому нужно понимать чётко: если ты берёшь эту тему, ты должен знать, с кем ты будешь её делить.

Сергей Гачин: А если печатные статьи, то какие площадки надо использовать?

Александр Соколов: Да сейчас соцсети дают возможность писать, вести блог хоть в ЖЖ, хоть в фейсбуке. А если человек хорошо пишет — интересно, доступно — это побуждает людей репостить. Здесь как раз то, что я говорил выше — вы должны затрагивать личные проблемы людей, их мировоззрение и прочее — и тогда вы быстро обрастёте подписчиками. Хороший контент будет сам распространяться — таков принцип соцсетей. Поэтому если стоит вопрос: «Какому изданию пойти себя предложить», то надо понимать, что нередко издания сами находятся после того, как человек показал, что у него есть некий багаж. Сейчас вообще соцсети демократизируют вот это всё. Тем более, человек сам может сразу на нескольких площадках вести свой блог.

Сергей Гачин: Важны ли вообще живые лекции и чем они кардинально отличаются от научпопа в интернете?

Александр Соколов: Мне кажется, что для любого популяризатора рано или поздно неизбежны какие-то встречи с публикой. Даже если он долго шифровался, и только писал тексты или только на камеру говорил — рано или поздно настаёт момент, когда его приглашают. Это неизбежно. Если человек известный, его пригласят на выступление. И придётся идти. Нет, если, конечно, человек очень стеснительный, он может отказаться. Но вообще, мне кажется, это нормально — встречаться со своей публикой, если она есть. И отличия тут в том, что с непривычки это сложнее. Потому что если ты монтируешь видео, ты можешь сделать 10 дублей, вырезать всё, почистить звук и прочее. А здесь ты работаешь онлайн, в диалоге. И всё, что ты говоришь, не исправить. Поэтому, отвечая на вопросы, ты должен сразу сориентироваться. Ну как в любом публичном выступлении — это ведь определённый жанр, который требует подготовки от человека. Хотя есть люди с врождёнными талантами оратора.

Опять же, вопрос в том, сколько выступлений будет. То есть, если это одно выступление в месяц — это нормально. А бывает, когда на популяризатора вдруг возникает высокий спрос, и его начинают таскать по разным городам, разным часовым поясам. Перелёты, переезды, гостиницы. Так что ораторское искусство требует некоторой тренировки.

Сергей Гачин: А вообще о внешности популяризаторов: важна ли она, как, например, для звёзд шоу-бизнеса? Должны ли они быть таким же ухоженными и с чётко поставленной речью? Или это не сильно будет влиять?

Александр Соколов: Как мне кажется, ухоженность для учёного, например, это некритично. То есть учёному простят, например, если он растрёпанный, не на ту пуговицу застёгнут и в измазанном мелом пиджаке. Просто есть такое представление, что учёный — это такой чудак, который весь поглощён своей наукой, и он не обязан выглядеть как звезда шоу-бизнеса. Поэтому если он прикольно рассказывает, увлечённый человек, очень круто знает тему — ему простят. Хотя если человек начинает постоянно появляться на экране, над внешним имиджем как-то работать надо.

По поводу дикции – да, она должна быть, чтобы тебя поняли. Опять же, учёному часто и это прощают. Хотя, например, у нас на «Ученые против мифов» выступают непрофессиональные ораторы, и в комментариях к выступлениям есть претензии по дикции, манерам, виду внешнему и так далее. Но часто этим пытаются маскировать неприязнь. Так делают, например, адепты лженауки. Если учёный не понравился — да, ему припомнят всё: и то, что он одет не по последнему слову моды, и то, что у него не те речевые обороты, и то, что он в бумажку подсматривает иногда, и особенности тембра голоса — всё припомнят.

Тут всё то же самое, как в политическом пиаре. Когда человек влезает в высококонкурентную среду, а ведь лжеучёные и есть конкуренты настоящие, потому что они претендуют на ту же публику. Они ж почему злятся — у них ведь отбирают их хлеб! И вот когда некий оратор, деятель, личность вторгается в область, где у него много недоброжелателей — вот там эти вещи становятся более критичными: как он выглядит, как он говорит, как он держится. А пока его публика любит, ему всё прощают.

Сергей Гачин: Что вообще нужно от популяризатора, чтобы он попал на крупные мероприятия как например, «Учёные против мифов»? Требования какие-нибудь есть?

Александр Соколов: Именно для популяризатора? Мы стараемся, чтоб у нас выступали большей частью профессиональные учёные, хотя выступают и популяризаторы тоже. Нам это часто, кстати, выкатывают как претензию: «Вы же «Учёные против мифов», значит, у вас должны быть только учёные!». Но мы считаем, что если человек хорошо и грамотно рассказывает про некоторую область науки, и у учёных к нему претензий нет, да ещё он, в некотором смысле, делает это лучше, чем некоторые учёные, то вполне нормально, если он выступит на нашем форуме. Потому что главное — задача, которую мы решаем, а не кто это делает.

Есть разные ситуации. Например, ситуация первая: если какая-то тема широко представлена в интернете, широко охвачена популяризаторами, например, ГМО — Саша Панчин уже эту тему давно застолбил, Гельфанд на эту тему говорит, другие… Вот если появляется кто-то в ней же, он должен как-то очень круто рассказывать про ГМО. То есть, он должен быть уже широко известен, он должен преподносить какие-то новые, малоизвестные факты, с неожиданной стороны — не продукты питания, а, например, ГМО в узкой области медицины или джинсы из ГМО. Это должна быть некая нишевая тема, которую он хорошо знает.

А если другая ситуация — какая-то редкая узкая тема, то вот это всё уже необязательно, неважно. Просто есть учёный, который готов на эту тему рассказать, и дальше уже мы берём и с ним работаем. Например, мы долго не могли найти геолога, который бы нормально рассказал про пирамиды Кольского полуострова. И нам порекомендовали Павла Селиванова. Он не очень известный учёный… Хороший специалист, но молодой… И до этого он практически не выступал, но мы с радостью вообще с ним стали работать. И он хорошо выступил, даже отлично!

Ещё раз, почему так: потому что здесь первична тема. И если есть редкая, узкая, но важная тема, которую никто до этого не раскрывал, то какие-то огрехи и не слишком крутой статус человека ему простят.

Поэтому для тех, кто хочет популяризацией заниматься: ищите такие темы. Ищите. Иногда они сами всплывают, сами собой, иногда — нет.

Сергей Гачин: Если выходить на телевидение, особенно на федеральное, то чего нужно опасаться, чего бояться? Стоит ли вообще туда идти?

Александр Соколов: Ну, во-первых, конечно стоит. Не так часто можно туда попасть, и это возможность общаться с очень большой аудиторией. Опасаться не нужно, нужно просто знать определённые правила. Если это шоу, то вас будут ставить в формат этого шоу. То есть, вы там будете говорить полчаса, а из этого потом 15 секунд оставят. Плюс помимо вас там будет куча других людей, совсем не те задачи решающих... И не те задачи, что нужно вам, будет решать телеведущий… Вот исходя из этого всего нужно постараться, тем не менее, хотя бы пропиарить себя, хотя бы сделать задел на будущее. То есть, человек, который сходил на телевидение и удачно выступил, попадает в базы данных, и его начинают приглашать снова и снова. И здесь перспектива стать экспертом, которому постоянно звонят по какой-то теме. Вот, например, получилось так, что наша финалистка «ВРАЛ» по ГМО — Ермакова — попала в базы данных федеральных телевизионных каналов как специалист по ГМО. И вот хоть ты тресни! Когда журналисту нужно найти эксперта, он в базе данных пишет «ГМО», и ему на первом месте вылезает Ермакова. Он её и приглашает. А ниже там у него написан Гельфанд, допустим, и в скобочках приписка «не сотрудничает». Абстрактный Гельфанд, я подчёркиваю, условный Гельфанд. Он приглашает Ермакову, но не приглашает Гельфанда. Кому от этого хорошо?

Сергей Гачин: А если говорить о таких каналах, хорошо известных в научпоп кругах, как РЕН-ТВ — не могут ли они репутации навредить своим монтажом?

Александр Соколов: Конечно могут! Сейчас это в очередной раз произошло. Я в своё время, если помните, долгое время говорил, что на РЕН-ТВ ходить не нужно, и то, что я туда сходил, причём два раза сходил… Я сходил же не для того, чтобы попасть к ним в передачу, а для того чтобы получить материал для своей передачи. Конечно, я по-прежнему считаю, что не нужно рассчитывать, что попав на РЕН-ТВ, вы сможете решить какую-то задачу по популяризации своей тематики. Скорее всего, вас могут использовать против вас. То есть, большой минус похода на такую передачу — этим вы только помогаете авторам этого продукта как бы «легализоваться», как бы придать солидности своему бреду. Вот поэтому, на мой взгляд, по-прежнему сотрудничество с РЕН-ТВ возможно лишь с большим количеством оговорок. Вот мой случай, он особый, я реально шёл, чтобы снять для своего фильма.

Сергей Гачин: То есть, нужно проверять куда вас зовут на телевидение?

Александр Соколов: Ну конечно! Конечно, а для этого: «Сценарий покажите!». Неплохо бы договор подписать… А они этого боятся, но даже вот Попов — астрофизик, который попал в очередной фильм РЕН-ТВ — у него уже есть договор, в котором прописано, что он запрещает использовать этот материал в каких-либо других фильмах. А они использовали. В принципе, сейчас, если ему будет не лень, в суде он вопрос решает. Здесь он всё-таки сходил в компанию, которая для РЕН-ТВ производитель. Он всё-таки в более выигрышной ситуации, чем просто трясти кулаками и плакаться в фейсбуке, что меня опять выставили дураком.

Сергей Гачин: Есть ли что-то за рубежом такое интересное, что можно к нам принести или, наоборот, у нас какая-нибудь особенность?

Александр Соколов: Скажем так, я не такой эксперт по зарубежному научпопу. Я его, конечно, смотрю. Вот я, например, вчера увидел канал где женщина — причём она эксперт по истории медицины — рассказывает всякую “жесть” про медицину прошлого. Как зубы лечили: выдирали без наркоза, естественно. Про вставные челюсти из настоящих зубов, которые собирали на полях сражений и прочее. Вот у нас такого нету реально, причём это такой смак. Супер! Плюс вот этого научпопа западного — его очень много, он очень разный, на любой вкус. Зарубежные страны они очень разные. Я, например, слышал, что в некоторых странах хуже, чем у нас. Вот я недавно прочитал, что в Германии не очень хорошо с научпопом, то есть, он есть, но гораздо уже. Вот таких стримов, как у нас проводится, у них нет. Я сейчас поеду в Израиль выступать, и мне сказали, что там не хорошо с популяризацией науки. Я уже не говорю про, допустим, эволюционную биологию — там вот только-только в школах вернули вообще преподавание эволюции. Его не было в принципе, потому что религиозная страна. Утешает то, что есть страны, где нет ничего, гораздо хуже, чем у нас. У нас, на самом деле, есть много хороших научпоперов, и я, опять же, от людей, которые живут за рубежом слышал, и мне лично писали, что надо переводить. Потому что вот такого качества научпопа, например, в этой теме за рубежом поискать надо. То есть, очень много такой попсы прямо можно увидеть или прочитать, которая рассчитана на людей совсем далёких от науки. А есть всё-таки более вдумчивая публика, и мне кажется, что в России есть хороший продукт, его надо переводить. И этим, кстати, занимаются некоторые издательства. Переводить, адаптировать… Мы вот всё хотим, мы должны уже, просто обязаны, сделать канал англоязычный. Потому что, например, наши эксперименты те же реконструкторские — там вообще не важно на каком языке, там главное то, что на экране происходит. Или вот мультики наши. Вот у нас наш мультфильм про эволюцию человека — там уже больше 3 миллионов просмотров, это в основном не Россия. Там субтитры есть сейчас, английские. Вот и надо адаптировать это всё. Есть и у нас хорошие продукты, которые нашли бы хорошую свою аудиторию более широкую за рубежом.

Сергей Гачин: С тех пор, как вы в популяризации, с 2010 года, сильно ли ситуация изменилась? Есть ли какой-то прогресс?

Александр Соколов: По моим ощущениям, да, конечно, ситуация изменилась. Может быть, отчасти там наша какая-то роль в этом есть, хочется в это верить. Но я хочу сказать, что в 2010 году, например, каких-то научно-популярных мероприятий или каких-то научно-популярных каналов на YouTube я вообще не помню, чтобы было… Наверно, что-то было. Но фестивалей каких-то научно-популярных не проводилось. И чтобы постоянно какие-то были лектории — не было такого. Книжки были уже, да. В интернете был по многим направлениям просто голяк полный. То есть, да, конечно, не всё сейчас хорошо, потому что в том же Ютубе и всякого бреда стало тоже больше, и он стал более рафинированный, отборный, бред.

Сергей Гачин: Начинающим популяризаторам вы из литературы или может быть с Ютуба, что посоветуете, чтоб они подняли свои навыки просвещения, навыки написания статей?

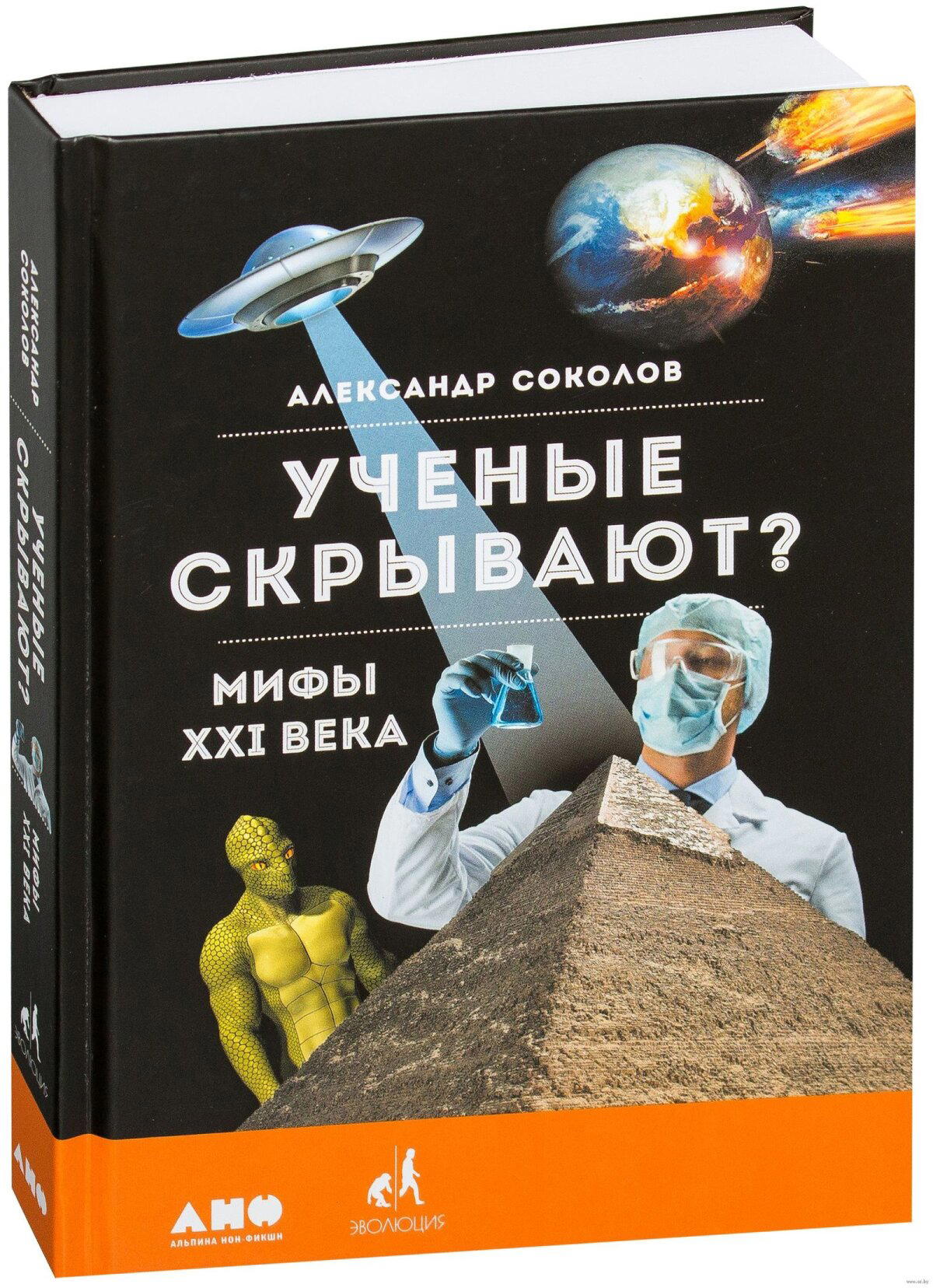

Александр Соколов: Например, даже я в своей книге «Учёные скрывают?» — у меня там несколько глав посвящены именно каким-то советам для популяризаторов. Вот это можно почитать.

Я уже упомянул, допустим, Викентьева, который, в общем, к научпопу не имеет отношения, но у него хорошая книжка по пиару, которая как учебник. И там есть некоторые вещи, которые я сегодня сказал. В принципе, это то, чему я научился, когда занимался пиаром. Как доносить мысли, как ставить задачи по отношению к аудитории…

Сергей Гачин: Как называется книжка?

Александр Соколов: Книжка называется «Приёмы рекламы и пиара». Ещё раз, это не научпоп, это просто некие рекомендации по работе с широкой аудиторией.

Смотреть хороших популяризаторов, учиться у них.

Сергей Гачин: А пример хороших популяризаторов?

Александр Соколов: Например… Да вы их всех знаете: Саша Панчин, Женя Тимонова — вот примеры хорошей формы донесения. То есть, мысли должны быть вашими, фактура должна быть ваша. Вот форма, которой это всё оборачивается, упаковка…

Есть мероприятия для популяризаторов специализированные. «Слёт просветителей», который проходит осенью. Мы летом проводим «Учёные против мифов. Профи», туда полезно очень ходить, потому что там встречаются популяризаторы, говорят о проблемах популяризации. Это важно, мне кажется, хотя бы просто чтоб войти в эту среду, познакомиться и узнать — может быть, ваши проблемы уже кто-то решил?

Александр Панчин: Я начал заниматься популяризацией науки с того, что разбирал некоторые мифы, которые встречались в интернете.

Михаил Гельфанд: Вообще, любая популяризация — это искусство отсекать лишнее.

Станислав Дробышевский: А потом меня поймал Александр Соколов, и тут всё совсем понеслось по наклонной плоскости в пучины популяризации.

Александр Соколов: Популяризаторов науки сейчас часто критикуют, причём эта критика исходит, в том числе, и от профессиональных учёных. При этом аудитория примыкает иногда к крайним позициям, то есть либо популяризаторы плохие, либо те, кто их критикует плохие. Я хочу сказать, что большое количество критики, конструктивной и не очень – это, в принципе, атрибут растущего развивающегося направления.

______________________________________________________

Сергей Гачин: Александр, как вы пришли в популяризацию науки?

Александр Соколов: Я сменил много профессий. Вообще, по образованию я математик, работал журналистом и занимался интернет-маркетингом — и такими вещами занимался, вроде, более-менее успешно. Но мне чего-то не хватало, чувствовалось, что вот это вот большое дело, которое я бы мог делать, я не могу найти. И где-то в 2009 году я познакомился со Станиславом Дробышевским, причём познакомился не случайно, а из-за своего интереса к антропологии после определённой полемики, в том числе, в которой я участвовал в социальных сетях. Я считаю, что многие в популяризацию приходят после споров на тему науки с адептами всяких лженаучных теорий. И мне захотелось с Дробышевским сделать интервью, и да, ещё раз, я с ним вообще познакомился потому, что я искал его книгу, которой нигде не было. Но поскольку есть интернет, я нашёл его контакты, с ним связался, он мне прислал свою книжку, и мы с ним договорились, что сделаем с ним интервью. Это интервью было опубликовано у Александра Маркова на его сайте, потом мы уже с ним встретились в Москве (причём я специально приехал в Москву), и обсудили с ним совместный интернет-проект. Поскольку как раз тогда я ещё занимался продвижением в интернете, возникла идея, что это был бы проект успешный, потому что не было ничего приличного, пристойного именно на эту тему в российском интернете. Дробышевский собирался написать популярную книгу, я уговорил его делать сайт. Что это будет более, может быть, эффективно в плане научной пропаганды: больше людей это увидит, если сделать это грамотно. И мы с ним сделали проект Антропогенез.ру (@Antropogenez). Помимо этого, я понимал, что с одним человеком, даже если это супер-учёный, такое не сделать, нужны ещё авторы. Я составлял списки учёных, созванивался с ними, встречался и заручился поддержкой специалистов, и мы сделали Антропогенез.ру. Это был 2010 год.

Сергей Гачин: Вы сказали, что по образованию математик, но популяризируете археологию и антропологию, а чтобы стать популяризатором вообще обязательно ли образование? Или хватает просто рвения, желания?

Александр Соколов: Ну, из вопроса следует ответ. То есть, у меня профильного образования нет. Я не антрополог, не биолог. Я даже в райдере пишу, когда меня куда-то приглашают, чтоб меня ни в коем случае не представляли как антрополога, потому что я не хочу уподобляться всяким деятелям лженауки, которые себе присваивают звания, которых у них нет. Я не биолог, но мой опыт, как мне кажется, показывает, ну, не только мой опыт, но и опыт других популяризаторов, которые не являются профи в области, о которой рассказывают: при определённых условиях, да, это возможно и можно это делать качественно, но при определённых условиях. Во-первых, когда человек это понимает, понимает ограничение своих знаний. Когда он готов тратить время, например, на своё обучение, пусть неформальное, а изучение литературы, на общение со специалистами, на поездки в экспедиции и на прочие вещи, которые отчасти могут этот пробел закрыть. В том числе, на чтение каких-то азов. Сейчас есть, кстати, различные онлайн-курсы, которые можно слушать и повышать свою квалификацию. Хотя, конечно, это не заменяет фундаментального образования. Плюс это постоянный контакт со специалистами и некоторое смирение. Понимая, опять же, некоторые свои ограничения знаний, я с первых самых публикаций на портале, прежде чем что-то публиковать, обязательно это показывал специалисту, чтобы там не было косяков. И к моей некоторой гордости их было немного, но без них не обходится, даже если профессионал пишет. Опять же, отвечая на вопрос, популяризатор не может быть специалистом во всех областях, о которых он пишет, потому что если ты пишешь популярную книгу, ты неизбежно из своей узкой профессиональной области вылезаешь. Нужно отдавать себе в этом отчёт и привлекать соответствующих экспертов. Это отчасти позволяет спасти от каких-то ограничений своего образования в любом случае, даже если профильное образование есть.

Сергей Гачин: А если самого себя на ошибки и глупости проверять, то как к этому вопросу подойти?

Александр Соколов: Нет, ну самому себя обязательно нужно проверять.

Сергей Гачин: Как?

Александр Соколов: Как-как... Ну, простейший случай — это поиски первоисточника: если я пишу про что-то, даже, например, если прочитал в каком-то тексте про то, что, допустим, у шимпанзе более тонкий слой подкожного жира, чем у людей. Вот я дальше начинаю искать, откуда это взялось. То есть, нужен некий научный источник. Сейчас есть всякие базы данных для поиска по научным публикациям: PubMed, Google... Найти первоисточник и разобраться, откуда это взялось. И цифры, например — вдруг может выясниться, что они исказились в процессе некоторых перепубликаций, появляется искажение. Вероятность ошибки популяризатора уменьшается, если он пользуется, в свою очередь, не популярными пересказами, а первоисточниками. Хотя это тоже не страхует полностью от ошибок, потому что помимо того, что ты просто читаешь первоисточник, ты должен ещё его понимать. А он написан не на родном для тебя языке, с использованием терминологии и определённого научного аппарата, который нужно минимально представлять себе, чтобы не перепутать базовые какие-то вещи.

Сергей Гачин: А у вас есть какой-нибудь критерий ошибок, к примеру, мягкий, который не портит статью или совсем уже вызывает мифы определённые? Такое у вас есть?

Александр Соколов: Я знаю разные позиции на этот счёт, и мне приходилось слышать, в том числе от учёных и популяризаторов, что есть ошибки простительные и непростительные. Я тут немножко радикален в данном случае. Я считаю, что лучше, чтоб ошибок не было. Простительные, непростительные… То есть, понятно, что есть ошибки, которые не влияют на общую канву произведения, но это всё равно ошибки. Вот если тебе указали на неё, поблагодари и исправь. Понятно, что если есть опечатки, человек ошибся в дате или фамилии, это бывает. Мой опыт работы с книгой показал, что ошибки закрадываются уже на этапе редактуры, их может вносить редактор, например, уже после тебя, и ты их обнаруживаешь уже в печатной книге. Редактор из самых лучших побуждений постарался. А есть ошибки фундаментальные, ошибки принципиальные. Это ошибки, например, в самой идее произведения, в концепции, в каких-то базовых фактах, которые ты используешь. Это вещи непростительные, но самое тут проблемное в том, что, как правило, в таких ошибках автор рад ошибиться. То есть, он намеренно ошибается, это его любимая ошибка, и он её часто не хочет исправлять. Вот так лженаука, в том числе, появляется.

Сергей Гачин: А если на лекции как-то оговаривается автор?

Александр Соколов: А на лекции бывает. На «Учёных против мифов» бывает, что учёные выступающие делают ошибки. Вот у нас учёный выступал, палеонтолог, у него там обнаружилась оговорка, бывает. Но мы в описании к видео пишем, что на такой-то минуте оговорка, ну как бы поясняем, что здесь ошибка.

Сергей Гачин: То есть, это не критично было?

Александр Соколов: Ну это не критично, критично, когда… Это мы переходим на несколько другую тему. Критично, когда выступающий у нас учёный неожиданно начинает говорить не очень научные вещи. У нас тоже такое было. То есть, выступает вулканолог, и вдруг он начинает говорить, что глобальное потепление — это миф. Никто не ждал. Но, опять же, в описании к видео мы делаем пояснение. Ошибки бывают разные: случайные, оговорки, опечатки, человек не правильно понял и намеренные искажения, например. Ошибки методические, заблуждения такие уже вполне [укоренившиеся] заблуждения. Это разные вещи. Но хуже всего, когда автор плохо знает фактический материал, про который он рассказывает, это видно. То есть, когда он начинает писать про антропологию, и видно, что он пользуется устаревшими источниками, которые он, к тому же, и плохо понимает. Хуже всего, когда есть некое злостное заблуждение, и человек не только его не исправляет, он и на критику, которую ему указывают, реагирует агрессивно, воспринимая это как некую угрозу своей безопасности, а не то, как надо воспринимать критику в науке. Вот и мы, например, сейчас делали видео, оно ещё не вышло (на момент публикации видео уже доступно — прим. ред.), про Савельева Сергея Вячеславовича, доктора биологических наук, который из года в год повторяет, что у европейцев не могло появляться потомства с бушменами. Он это повторял, я слышал раза три или четыре в разных вариантах. При том, что я в своей книге главу написал, про то, что метисов этих изучали в течение всего XX века. Их там пять миллионов человек вообще живёт в ЮАР. Простейший поиск по научным базам данных выдаст десятки статей, в которых изучают этих метисов. По любому словосочетанию, какому хочешь, возьми по-английски и по-немецки, потому что были немецкие исследователи. То есть, человек ничего не сделал, чтобы что-то найти на эту тему, но продолжает это нести. Вот в 2019 году очередной раз это прозвучало. Вот пример худшей профессиональной деформации человека, которого можно так условно назвать каким-то там популяризатором или пропагандистом. Вот это то, что нужно, на мой взгляд, стараться избегать. Не знаю, мне сложно о себе судить. Я стараюсь вот как-то всё-таки к критике относиться более конструктивно.

Сергей Гачин: Все ли науки нуждаются в популяризации? Вот математику не особо популяризируют. И какие науки больше в популяризации нуждаются?

Александр Соколов: Математику, на самом деле, ещё как популяризируют. Более того, даже «Просветителя» взяла книга «Математические этюды», это как раз популяризация математики. Я так понимаю, что так или иначе любая наука в этом нуждается. Из определения наука — это нечто недоступное без подготовки. Это сложно, это учиться нужно. А чтобы люди хорошо относились к той или иной области науки, чтобы они понимали, зачем она нужна, чтобы появлялись новые специалисты, чтобы науку финансировали и так далее. Любая область науки, так или иначе, должна доносить то, что открыто в этой области, до широких масс. Другое дело, что в одних областях с этим слегка получше, а в других — похуже. Есть области, которые популяризируются сейчас худо-бедно, есть области, в которых вообще труба.

Сергей Гачин: По примерам можете что-то сказать?

Александр Соколов: По примерам?

Сергей Гачин: Особенно где труба.

Александр Соколов: Я даже бы взял, допустим, какие-нибудь области исторической науки.

История – это же на самом деле огромный перечень дисциплин. Вот даже в египтологии уже чуть-чуть стали подтягиваться. Египтологи стали выступать. А вот по шумерам древним, ну, наверное, крайне мало научно-популярных материалов. На мой взгляд, очень плохо с популяризацией истории нашей собственной страны, ранних этапов. Хотя, это не совсем моя область, но мне так кажется. Какая-нибудь популяционная генетика, представление, как у людей возникают те или иные мутации и почему мы разные. Почему, действительно, у одних получаются дети, у других — не получаются, с чем это связано. Как наследуются те или иные признаки. На мой взгляд, признак, что с популяризацией плохо, когда в этой области много заблуждений, мифов. То есть, когда популяризация «проваливается», на этом как грибы вырастают всевозможные предрассудки. Да, это такой тревожный сигнал. Да, если учёные этим не занимаются, вылезают на их место различные проходимцы, которые занимают эту нишу.

Сергей Гачин: Когда вы готовитесь к лекции или пишете книгу, как вы понимаете, что это будет доступно для масс?

Александр Соколов: Ну, книги я не так часто пишу, но пишу сейчас третью. Как я понимаю, значит, как сделать чтоб это было доступно?

Сергей Гачин: Да, как сделать и проверить, что это понятно будет?

Александр Соколов: Ну, во-первых, тут важно несколько моментов: чтоб это было понятно и чтоб это было интересно ещё. Потому что вот я в своё время учился пиару у Игоря Викентьева, у него есть два вопроса при проверке любого такого материала. Он может быть не научно-популярным, а просто популярным, рекламный, журналистский. Нужно постараться с позиции потенциального читателя/зрителя ответить на вопрос: «Могу ли я это пересказать и хочу ли я это пересказать?» В состоянии ли человек своими словами изложить то, что он услышал? Во-вторых, захочет ли он это делать? Если не захочет, то это, значит, что-то не то. Можно опираться на знания, свой опыт, а можно проводить прямо тест, то есть брать группу. Вот в маркетинге это «фокус-группой» называется, или глубинные интервью, по-разному. Если это массовый популярный материал, в идеале это группа подростков, ну, или хотя бы одного подростка, двух, дать им это прослушать или прочитать, а потом спросить: «Ты понял? Что ты понял? Расскажи». И посмотреть, как он это пересказывает: с охотой, с трудом, запомнил что-то не то совсем, что вы хотели, понял не так, как вы хотели. Тестирование — самый научный метод проверки. Эксперимент. И тогда вы поймёте, хороший текст или плохой. Выступление интересное или не интересное. Но уже при подготовке надо понимать, что есть некоторые вещи… Это должны быть образы, понятные публике, то есть скорее всего из какой-то области близкой для ваших слушателей. Классический пример, когда рассказывают, какого размера... Я уже забыл, про что это был пример. Про яйцеклетку, что ли? Да, про яйцеклетку. Про то, какого размера яйцеклетка. В тексте читаешь, что она такого же размера как точка этой же строки. Ну, это можно написать в микронах, а вот точку… Человек это видит — вот она такая, условно говоря. Или вот пример из книги «Генетическая Одиссея», там автор сравнивает восстановление генетической родословной с кулинарным конкурсом, рецепты супа. Если во всех рецептах встречается мясо одной антилопы, она водится в Африке, значит, эти рецепты имеют африканское происхождение. Это для домохозяек конечно. Ну, короче говоря, примеры должны быть такими, чтоб человек мог сопоставить их со своей жизнью. Это, может быть, и не совсем точно объясняет некий научный принцип, факт, гипотезу, но это делает её наиболее близкой человеку, более родной, своей. Это одно из правил при популяризации, и таких правил некоторое количество существует, как делать текст понятным.

Сергей Гачин: Наверное, терминологию надо сразу же убирать?

Александр Соколов: Терминологию убирать или, если мы не можем избавиться от какого-нибудь термина, его надо обязательно объяснить. Потом, если мы его ещё раз употребляем, ещё раз напомнить, чтобы он усвоился слушателем. Конечно, таких терминов должно быть минимум. Лишние подробности убираем. Если это для интернет-текста, предложения более короткими делаем. Если у нас есть длинное предложение, есть простейшее правило, запятые заменить на точки. Вместо сложноподчинённого предложения или какого-нибудь составного предложения — два коротких. Это упрощает восприятие, потому что длинное предложение человек загружает себе в оперативную память целиком, а тут он может частями загружать. Уже меньше нагрузка на процессор. Риторические вопросы… Диалогичность чтоб была. Конечно же, использование юмора, вот эти все вещи, без перебора. Всё зависит ещё от задачи, которую хочешь решить.

Человек может целенаправленно вызывать скандал какой-то, провоцировать. Может, наоборот, стараться избежать каких-то ненужных ассоциаций, заставить людей задуматься. Заставить людей изменить точку зрения. Есть разные задачи, которые могут решаться неким популярным текстом, выступлением, картинкой и так далее.

Сергей Гачин: Ну, и, наверное, самый интересующий многих вопрос: можно ли в России зарабатывать популяризацией себе на жизнь? Популяризацию науки сделать основным источником дохода?

Александр Соколов: Ну вот вы можете посмотреть, что я не миллионер, вот вы у меня дома находитесь, но в моём случае так получилось, что фактически я сделал популяризацию своей основной профессией, но да, в принципе, можно… Это не способ лёгкого заработка, скажем так. Я так понимаю, это не совсем реально, то есть мой случай нетипичный, наверное. Это раз. Во-вторых, перед тем, как я собственно стал заниматься более-менее профессионально популяризацией, лет 6, наверное, как минимум, это было просто хобби помимо основной работы.

Подготовка

Продуктовый набор. Стейки, сосиски, крылышки

Гриль разгорелся

Мясо на решетку. Первая порция.

Почти готово

Обед удался)

Каждый год, 1 мая, мои родители мигрируют в сад.

Возможно, я щас накину на вентилятор, но лично я не имею ничего против такого вида отдыха (садоводство и огородничество), главное чтобы меня не трогали)))

Я с детства не любил эти "садыогородыкартошку" и тогда же в детстве сказал родителям, что ездить в сад не буду (когда стану взрослым).

Конечно, я никогда не отказываю родителям в помощи, но есть ограниченный перечень моей помощи - помогу отвезти/привезти в сад и обратно урожай и разные вещи, ещё люблю что-то смастерить руками, ну и полить что-то из шланга. Но до этого, слава родителям, не доходит (кроме отвезти/привезти), потому что им самим этот сад в радость.

Если кого-то напрягают с огородом...... вы там держитесь! Скоро праздники кончатся))))

Мир, труд, май, шашлыки!

Если какую-то мысль повторить миллион раз – она автоматически становится истиной. Почему нужно питаться вот так вот? Ну как, еще наши бабушки говорили, что… Ну ясно… Кто-то когда-то придумал, сказал, и стали передавать мифы по наследству. Вот вам наиболее популярные.

1) Нужно обязательно есть горяченькое.

Уверяю вас, вашему желудку абсолютно наплевать холодную или горячую еду вы в себя засовываете. При любом раскладе, пища внутри вас нагревается или остужается до необходимой температуры довольно быстро [1].

Да, некоторые горячие блюда лучше раскрывают свой аромат, и горячими они гораздо вкуснее, нежели холодные, но это же субъективные моменты. Разве о вкусах спорят? Кто-то и арбуз с хлебом ест, да пельмени с вареньем (кстати, довольно неплохо).

Тем не менее, ни в одних международных рекомендациях по питанию нет ни одного пункта, который призывал бы к обязательному присутствию в рационе «чего-нибудь горяченького» [2,3].

2) Нужно обязательно есть супчик.

Что такое суп? Суп – это твёрдая еда в воде. То есть если я съел макарошки вилкой, запив их водой – это так себе, а если макарошки замочил в воде, съев их ложкой – это уже суп, и так гораздо полезнее?

Да, есть очень даже вкусные супчики, но это опять дело вкуса. Нравится – пожалуйста. Не нравится – ну так и борщ с ними, с супами! Нигде не встречал никаких рекомендаций об обязательном «супе». Ну, конечно, кроме как от своей бабушки. Люблю бабушку!

Кстати говоря, потребление супов может быть связано с более меньшим весом тела [4]. Но это опять же из-за того, что, как правило, супы связаны с более низкой диетической энергетической плотностью. Короче говоря, менее калорийны. А ведь многие «диетологи», слышал, запрещают есть супы во время диеты. Но речь сейчас не о похудении.

3) Нужно обязательно завтракать, а ужин «отдавать врагу».

Завтракать чтобы что? Запускать метаболизм, дать энергию на весь день, что-то там еще…

А без завтрака метаболизм не запустится? А как вы вообще «выключаете» метаболизм? Энергию на весь день? Вы, наверное, в шахте работаете? Бред и голая теория…

Да, какие-то там данные о пользе завтраков я встречал, но эти исследования спонсировались производителями готовых завтраков.

Если с утра нет аппетита, значит, организм не готов принимать пищу. Так зачем её насильно в себя засовывать? Завтрак – это такой же прием пищи, как обед или ужин, только на несколько часов раньше. Нравится – завтракайте. Не нравится – ну так и леший с ними.

Кстати, возвращаясь к похудению, пропуск завтрака может даже способствовать похудению [5]. Привет «диетологам» со своим «самый важный приём пищи».

С «плотным» ужином же, в большинстве случаев, связывают лишь набор лишнего веса. Заколебался писать, что с дефицитом калорий, плевать какой плотности ваш ужин. Чуть реже говорят, что нужно есть не менее чем за пару-тройку часов до сна, дескать, это тоже ведёт к негативным последствиям. Нет, не ведет [6].

4) Еду нельзя запивать.

Здесь лагерь бабушек разделяется. Одни говорят, что запивать нельзя, другие твердят обратное – всухомятку вредно.

На самом же деле, вода, как и любые другие жидкости (да-да, организму наплевать воду или чай вы пьете [7]), помогают вашему пищеварению [8].

И уж тем более, никакой желудочный сок вода не разбавляет, даже обсуждать это не хочется [9]. Желудочный сок сам состоит из воды, как и многое из того, что мы едим.

5) Не нужно есть сладкое перед едой – аппетит испортишь!

Здесь ситуация довольно забавная.

С одной стороны, исследования это подтверждают [10]. Люди, которые перед едой пили сладкую воду, съедали меньше, чем люди, которые перед обедом пили простую воду. Интересно то, что если сложить калории из «сладкой воды» и дальнейшего «недообеда», то их получалось больше, чем от простой воды с обедом. По факту, аппетит подпортили, но в сумме сожрали больше.

С другой стороны, исследования говорят о том, что если десерт вы будете есть уже после обеда, то шанс сожрать его значительно больше, даже если вы будете сыты [11].

Вот и получается, что аппетит, как таковой, здесь роли не играет. В каком порядке есть «обед» с десертом – дело ваше.

Выводы:

- любите своих бабушек, но не передавайте эти мифы своим внукам!

Всем добра!

Источник: https://vk.com/wall-143335632_20835

Материалы и исследования:

Встречайте Аннушка-охотница

Материал: Красная глина

Покрытие: глазурь, молочение, лощение.

Материал: красная глина

Покрытие: молочение и лощение.

По какому принципу занимается большинство людей? Конечно, сплиты!

Сплит – это разбиение тренировочной программы на части. Самый популярный сплит выглядит так:

Понедельник – грудь, бицепс;

Среда – спина, трицепс;

Пятница – ноги, плечи.

Сочетать мышечные группы могут по-разному, суть не меняется – на каждой тренировке тренируем что-то своё.

Я, конечно, уважаю Вейдера (основатель Международной Федерации Бодибилдеров), но все эти тренировочные системы, на мой взгляд, давно устарели. Всё написанное ниже, является исключительно моим субъективным мнением, поэтому сторонников сплит тренировок прошу сильно не возмущаться.

Бытует мнение, что это только новичкам можно заниматься по фулбоди (всё тело за тренировку), а уже «профессионалы» должны заниматься по сплитам, ибо способны качественно нагрузить мышцы.

Основная проблема сплитов состоит в том, что они направлены не на фактически работающие мышцы, а лишь на целевые мышцы. Реальная нагрузка никак не учитывается. К примеру, нагрузили в понедельник от души бицуху с грудью, и думаем, что все остальные дни они будут отдыхать. То есть мы считаем, что контролируем нагрузку и отдых на эти мышцы. Вы правда думаете, что делая упражнения для спины, бицепс будет отдыхать?

Или взять, к примеру, трицепс. Мы думаем, что он работает лишь в среду. Теперь думаем. В первый день трицепс будет работать при любых жимах «на грудь», во второй день работает дважды - при упражнениях на трицепс, плюс в любых тягах «на спину» (длинная головка трицепса разгибает и приводит плечо), и даже в третий день он в какой-то мере будет работать, при жимах на дельты, или, к примеру, при становой/румынской тяге трицепс работает как стабилизатор плеча.

Это чё, выходит, за неделю трицепс работает аж 5 раз, в то время как мы думаем, что он работает один раз, остальное время отдыхает? Это такое у вас грамотное распределение нагрузки?

Идем дальше. Кто-нибудь вообще слышал о периодизации нагрузок [1]. Именно периодизация обеспечивает нам постоянный прогресс. Возьмем среднестатистическую программу тренировок из интернета.

Понедельник (грудь, бицепс):

1. Жим штанги лежа 4*8

2. Жим гантелей на наклонной скамье 3*10

3. Разводка с гантелями лежа 3*10

4. Подъем штанги на бицепс стоя 4*10

5. Подъем штанги на бицепс в скамье Скотта 3*10

Среда (спина, трицепс):

1. Тяга верхнего блока широким хватом 4*10

2. Тяга нижнего блока узким хватом 3*10

3. Тяга гантели в наклоне с упором 3*10

4. Французский жим лежа 4*10

5. Разгибание рук на блоке стоя 3*10

Пятница (ноги, плечи):

1. Приседания со штангой на плечах 4*10

2. Жим ногами 3*12

3. Разгибание ног в тренажере 3*12

4. Сгибание ног в тренажере 3*12

5. Жим штанги стоя 4*12

6. Махи с гантелями в стороны 3*12

Конечно, упражнения и количество повторений может меняться, суть не в этом. Просто ответьте – это программа тренировок или три тренировочных дня? Где здесь периодизация? А ведь большинство «тренеров» составляют именно такие планы тренировок, а вы платите за это говно деньги! Это всего лишь три тренировочных дня, это не программа тренировок.

А что на следующую неделю? Даже если вспомнить Вейдера, вроде как, нужно постоянно увеличивать количество повторений от 8 до 12, затем повышать вес. Как об этом должен догадаться занимающийся? Или на каждой тренировке повышать вес «на самые маленькие блинчики» (встречал и такую рекомендацию). Допустим, изначально жим лежа был 50 кг. В году примерно 48 недель, на каждой добавляем по 2,5 кг (из учета самых маленьких блинчиков по 1,25 кг), это через год мы прибавим 120 кг к своим 50. 170 кг через год, ну неплохо-неплохо.

Я занимаюсь много лет, еще ни разу 170 не жал, грёбаный неудачник.

Это, господа и дамы, НЕВОЗМОЖНО! Потому что это не программа тренировок – это хрень какая-то. И простите, чьи чувства я задел, ведь «вы всю жизнь так занимаетесь, и всегда прогрессируете». Всегда найдется человек, который будет прогрессировать просто «зайдя в тренажерный зал», как и всегда найдется человек, жрущий три твоих рациона в день, при этом оставаясь худым. Это, скорее, исключение. Или пи*деж. Занимающийся по такой «программе» либо упрется в потолок, либо начнет «витаминки» в попу колоть.

Вот и выходит, что вы не планируете нагрузку, каждый раз занимаясь «по ощущениям». А так как ощущения – тоже вещь весьма субъективная, вы либо не дорабатываете, либо выкладываетесь на каждой тренировке, стараясь максимум загрузить мышцы. Бицепс стоя, бицепс сидя, лежа, в прыжке и т.д. Как будто вашему бицепсу есть какое-то дело сидите вы или стоите, ибо его задача лишь сгибать плечо в локтевом суставе.

И у всех подобных программ принцип один: если есть силы выйти самостоятельно из зала – плохо занимался! Измерять нагрузку по максимальным усилиям на тренировке – ну прямо так себе вариант.

Почти на каждый наш сустав приходится две противоположные группы мышц. К примеру, локтевой сустав. Бицепс – сгибает, трицепс – разгибает. Что происходит, если на одну группу мышц нагрузка приходится в разы больше, чем на другую? К примеру, за нашу осанку отвечают не только мышцы спины, но и мышцы с противоположной стороны туловища. Или вы считаете, что в такой программе одинаковая нагрузка на противоположные мышцы?

В конце концов, подумайте сами, что было бы проще – сделать на одну мышечную группу три качественных подхода, или кучу подходов «до отказа»? Тренируясь по сплитам, человек пытается взять объемом. Допустим, делаете вы жим лежа. Вы ведь понимаете, что вас еще ждет жим на наклонной скамье, где тоже нужно выложиться, потом еще разводками «добить». Вот организм и пытается экономить силы, и вы автоматически будете снижать интенсивность, пытаясь взять общим объемом. А если бы вы знали, что вам нужно сделать лишь три рабочих подхода, вы бы и вес взяли побольше, и техника выполнения вряд ли страдала бы.

Вы все уже должны были выучить, что «рост мышц» - это «синтез мышечного белка». И есть данные о том, что у опытных спортсменов синтез мышечного белка может возвращаться в состояние покоя спустя уже 28 часов [2]. То есть спустя 28 часов, в принципе, уже можно снова тренировать эту мышечную группу. Так почему сплит рассчитывается на неделю? Почему не 5 дней, или 12?

А если представить, что вы хотите развивать силу, правда считаете, что прорабатывая мышечную группу всего раз в неделю, еще и без всякой периодизации, добьетесь большего успеха, нежели при более частых тренировках?

Да, у сплитов есть определенные плюсы. К примеру, совсем не нужно думать. Знаешь, что сегодня нужно «убить грудь и бицепс», идешь и хреначишь грудь и бицепс. «Титьки, банки» отнялись – отлично потренил! Не отнялись – тогда еще подходик!

Нужно отметить, что я и сам в начале своего пути тренировался исключительно по сплитам, пытаясь выкладываться на каждой тренировке, прорабатывая все мышцы под всякими разными углами. И даже стоит отметить, что прогресс был! И был довольно долгое время. Пока у меня от таких «быстрее, выше, сильнее» не стали болеть суставы, и не встали веса.

Тогда я подумал, может сбавить нагрузку? Может можно ее как-то рассчитать, так чтобы не убиваться каждую тренировку, но чтобы прогресс был? Вот тут-то я и узнал про фулбоди, про периодизацию и другие моменты.

Те, кто ходит ко мне тренироваться, не дадут соврать, я всегда хожу с записной книжкой, где НА КАЖДОГО своего подопечного у меня ЗАРАНЕЕ написан план тренировок на следующее занятие. Таким образом, тренировочный объем моих подопечных полностью под моим контролем.

Вам знакома картина, когда вы приходите на занятие к тренеру, а он такой спрашивает у вас: «тааак, че мы там вчера делали?». И вы, в две дурных головы, начинаете вспоминать, чего вы там вчера делали. Почему две? Потому что одна голова вашего тренера, который дает нагрузку «от балды», а вторая ваша, раз не видите и не понимаете этого.

Извините, если кого задели мои слова. Но если вы и правда считаете, что именно так должны проводиться тренировки, то мне вас жаль.

Так какая она – идеальная программа тренировок? А в том-то и дело, что нет ничего, подходящего абсолютно всем. Программа тренировок должна составляться индивидуально, учитывая особенности конкретного человека.

Выводы:

- да, сплит тоже можно грамотно расписать, и даже учесть периодизацию. Только вот основная проблема в том, что те, кто может сделать это грамотно, наверняка знают способ тренировок получше;

- для подавляющего большинства людей (учитывая любительскую направленность), фулбоди все-таки обходит сплиты [3];

Источник: https://vk.com/wall-143335632_20805

Не забываем про мой инстаграм – https://www.instagram.com/ig_molot/

И ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCiti76hwWCitw4hzFQCz6HA.

Хороших вам тренировок!

Материалы: