Всем привет, продолжаем разбираться в архитектуре (по большей части европейской). Сегодня речь пойдет об альтернативах индивидуального жилого строительства.

Наверное, практически каждый человек хотел бы жить в своем личном жилье, и большинство, по понятным причинам, предпочло бы жить в индивидуальном доме – свободный выход, отделенность от соседей, наличие небольшого (или большого) участка под сад или лужайку.

К сожалению, из-за постоянного роста населения, а также повышения цен на строительство и недвижимость, которое в свою очередь связано с повышением технических стандартов и ценой на землю, приобретение отдельного дома становится, по крайней мере в Европе, с каждым годом все труднее.

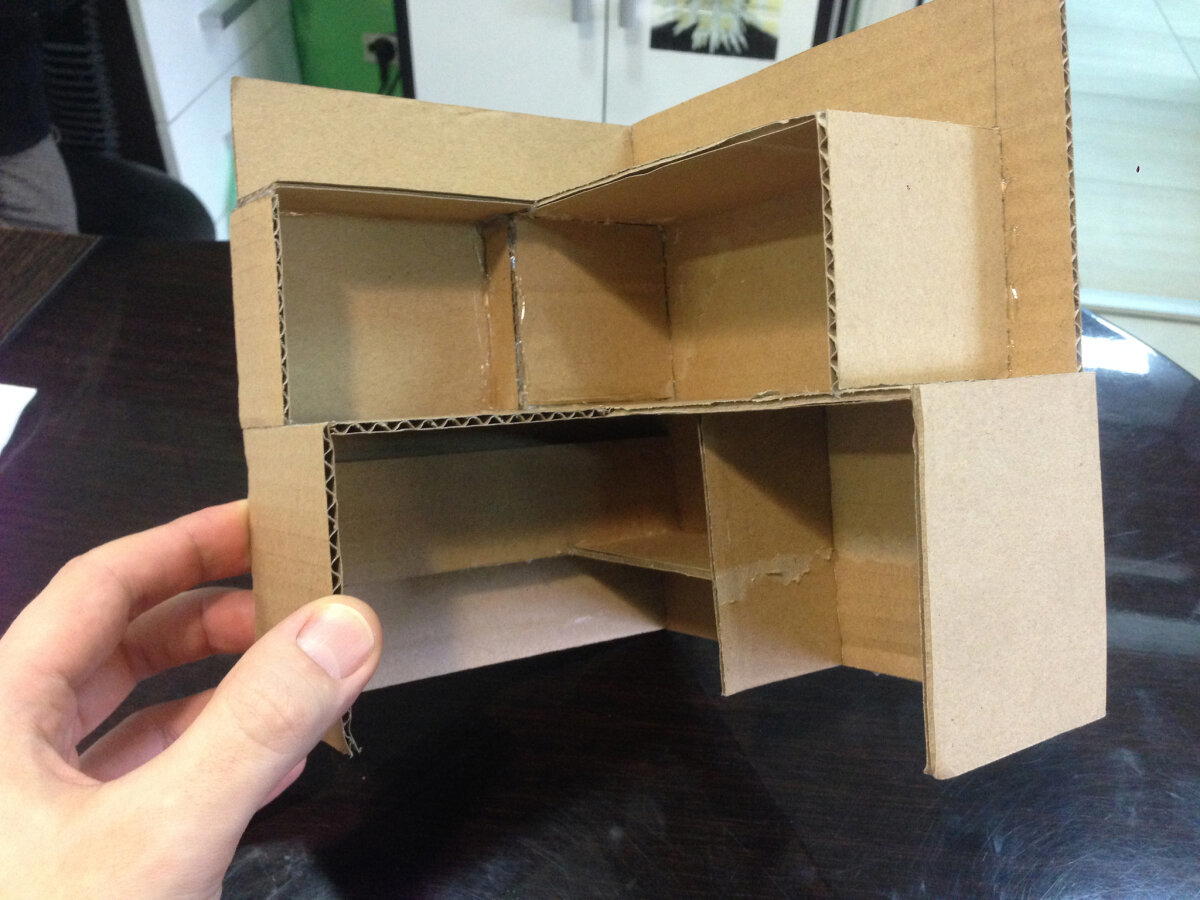

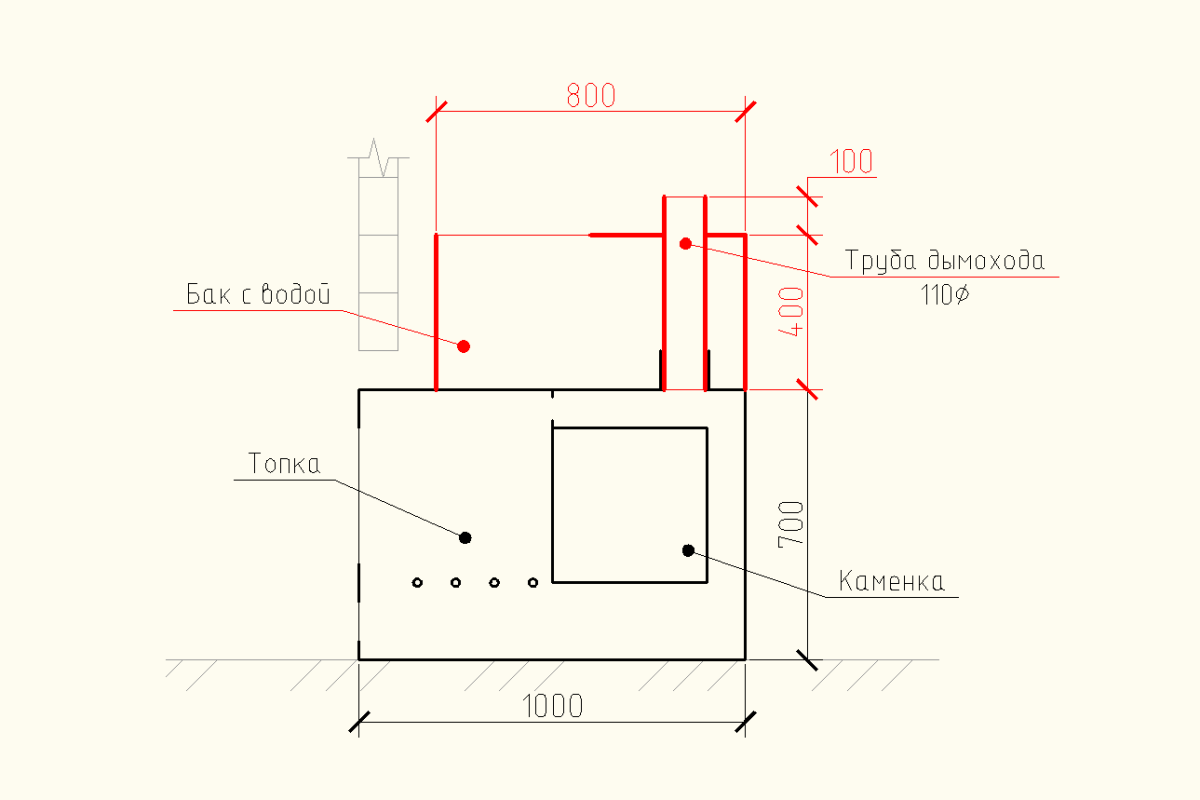

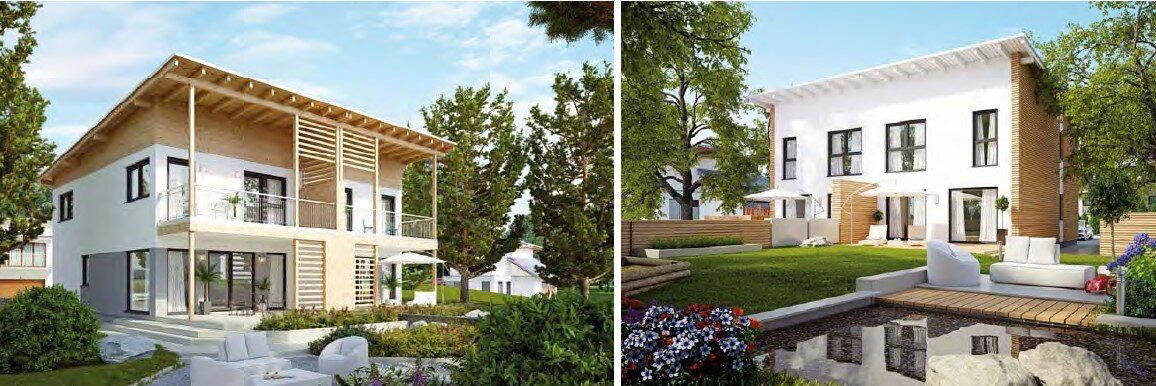

Прошу не воспринимать серьезно пример на изображении выше, жить в таком доме вряд ли можно назвать мечтой, но реальность такова, что индивидуальный жилой дом стал некой элитарной формой жилья, требующей создания альтернативных форм, которой может, к примеру, являться блокИрованная застройка. Русскоязычная википедия подсказала мне определение рядных домов, но в немецкой архитектуре и в немецком языке их разделяют на несколько иерархичных понятий.

Дом на две семьи (нем. Doppelhaus) – форма жилья, при которой соединяются две половины дома, по одной для каждой семьи, при этом каждая часть имеет свой отдельных вход. Обе половины имеют одну общую стену и три свободностоящие стороны, что дает определенную свободу в планировке и ориентации по сторонам света, по сравнению со следующими формами.

Рядные дома (нем. Reihenhäuser) – более плотная, линейная форма жилья, образованная соединением незначительно отличающихся 3 и более домов, один для каждой семьи с индивидуальным входом на уровне первого этажа, примыкающим узким участком и оптимальной этажностью от 2 до 4 этажей. Такие дома имеют только две свободностоящие стороны, поэтому несколько ограничены в планировках и ориентации по сторонам света.

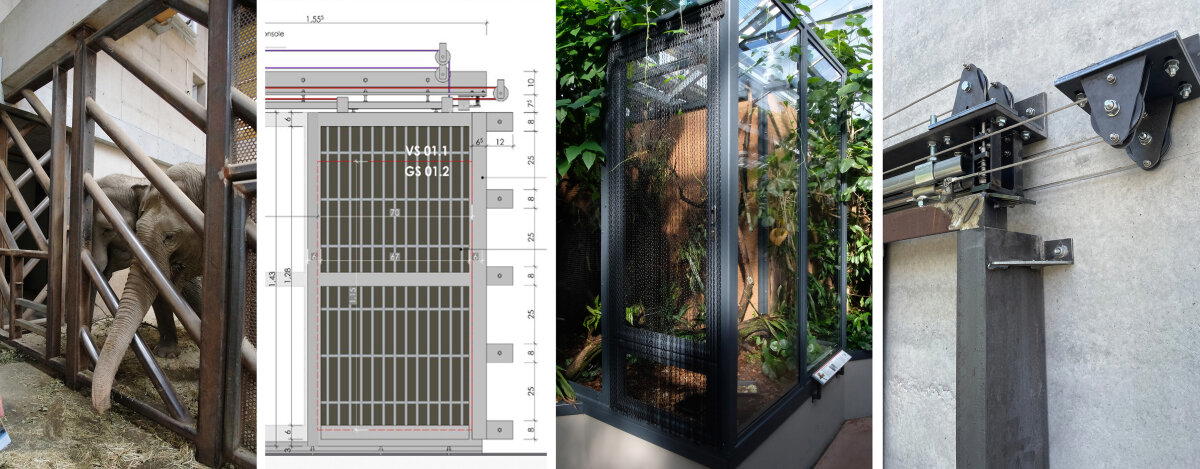

Цепные дома (нем. Kettenhaus) являются фактически рядными домами, которые соединяются посредством примыкания определенной части здания (как звенья цепи), например гаража, что делает возможным создание более гибкой планировки, чем у рядных домов, а также привносит некоторую индивидуальность во внешний вид зданий. Помимо этого, такое соединение частей позволяет более удачно расположить вход в здание – не с лицевой части, а с одной из сторон, а также несколько экранировать его жильцов от соседей.

Уже в средние века рядные дома были распространенной формой жилья в Европе, и особенно ганзейских городах. Одним из наиболее известных примеров таких домов является бегинаж «В Винограднике» 13 века в городе Брюгге, Бельгия. Бегинажи были частью религиозного (женского) движения и представляли собой убежище для вдовствующих и незамужних женщин.

Это своего вида город в городе, со своей капеллой, часто отделеный посредством стены или городского вала. Существуют примеры бегинажей с различными стандартами, так сказать, для различных слоев населения – поскромней, как бегинаж в городе Гент или более благородные, как бегинаж в городе Амстердам.

Еще одним подобным примером является социальное поселение «Квартал Фуггеров» в городе Аугсбург (Fuggerei Augsburg), 16 века, основанное богатым купцом для жителей города, оказавшихся в трудном материально положении.

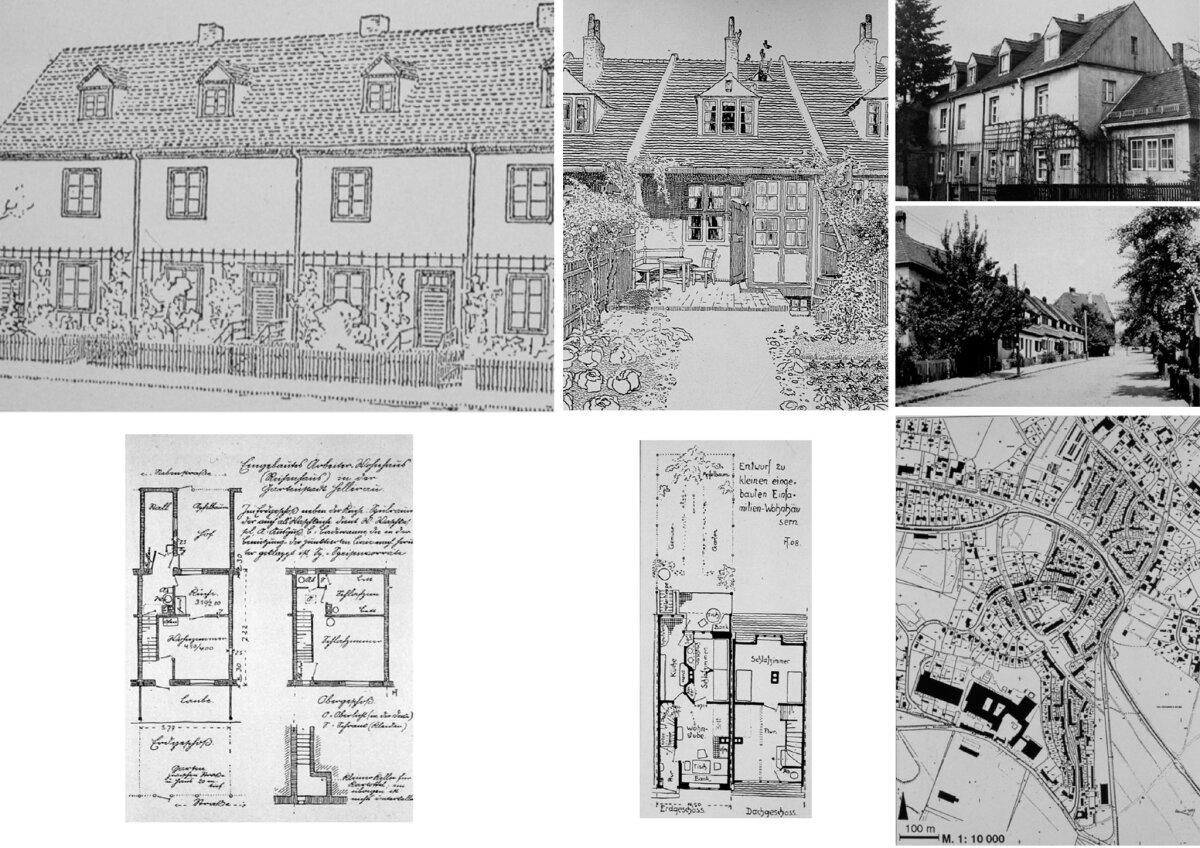

Прототипами рядных домов служили и рабочие поселения, о которых уже упоминалось в моем первом посте. Основной причиной создания таких поселений служила потребность в короткое время разместить большое количество людей в непосредственной близости от какого-либо производства. Все они обладают похожей структурой – прямые ряды улиц, уплотненные ячейки домов с минимальным участком. На изображении ниже – рабочее поселение Хеллерау (нем. Hellerau) в близи Дрездена, 1909 год.

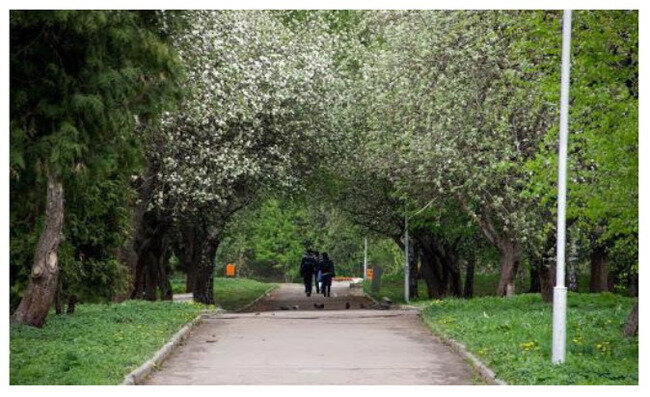

Небольшие дома порядка 65-70 квадратных метров и шириной около 4 – 4,5 метров, туалет на улице, все очень тесно и скромно. И все же дома в Хеллерау, наряду с социальным жильем, спроектированными архитектором Генрихом Тессенов в Магдебурге и Берлине являются, пожалуй, одними из наиболее прогрессивных в период до первой мировой войны. Прогрессивными в том плане, что они уже тогда демонстрировали развитие жилищного строительства последующих 20 лет. Уже тогда архитекторы и строители много экспериментировали с внедрением серийных элементов (например, окон), стандартизацией, для уменьшения расходов на строительство. Сегодня район выглядит намного более зеленым, а также были построены несколько новых домов. Нужно сказать, что архитекторы их спланировавшие, сознательно подошли к задаче и среде строительства.

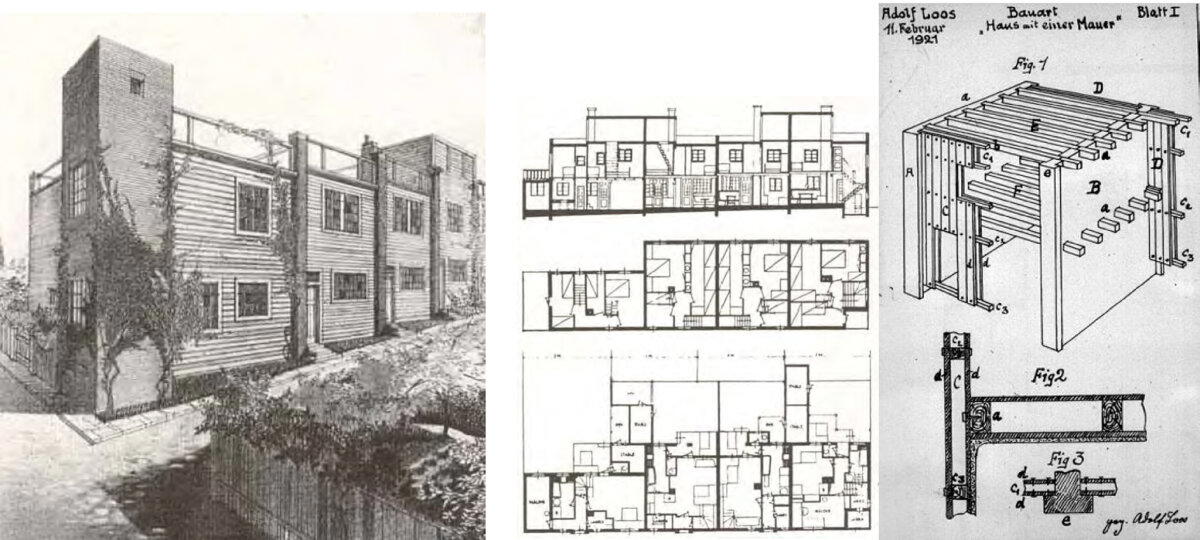

Еще один пример революционной и прогрессивной для своего времени архитектуры является Дом с одной стеной (Haus mit einer Mauer, архитектор – Adolf Loos, 1921-1924). Сейчас такое конструктивное решение в Европе практически неосуществимо по противопожарным и акустическим нормам.

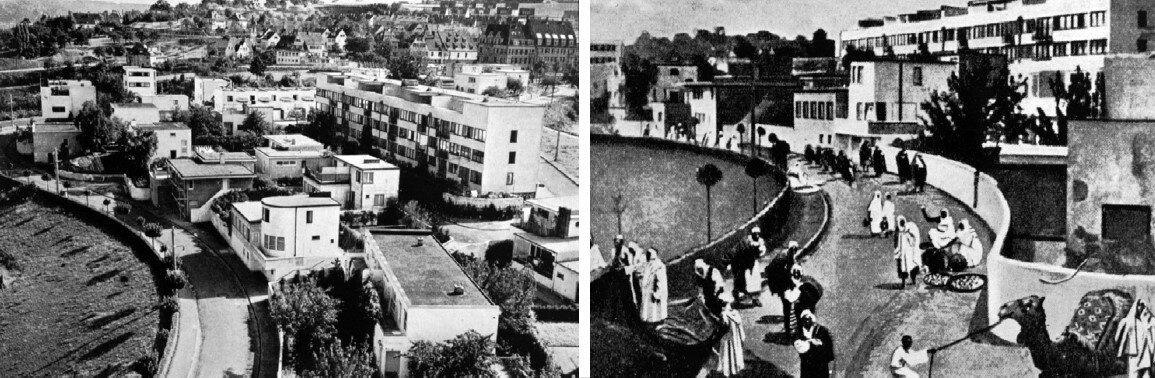

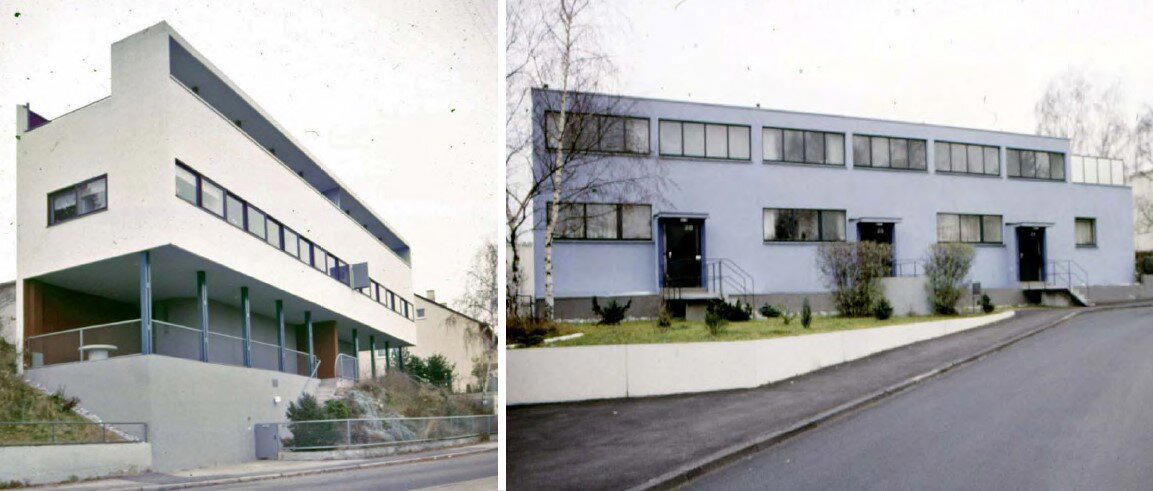

В выставочном поселке Вайсенхоф (Weissenhof Siedlung, Stuttgart) о котором я уже писала в ранних постах можно также найти прототипы современных рядных и двойных домов. Сегодня объекты этого поселения изучаются поколениями студентов-архитекторов и приводятся как образцы архитектуры того времени, а в свое время часто были объектами критики, как например на изображении ниже. Автор этой «фотожабы», пожалуй, ставил под вопрос уместность подобной архитектуры в немецком пространстве и намекал, что она скорей подходит куда-то на средиземное побережье.

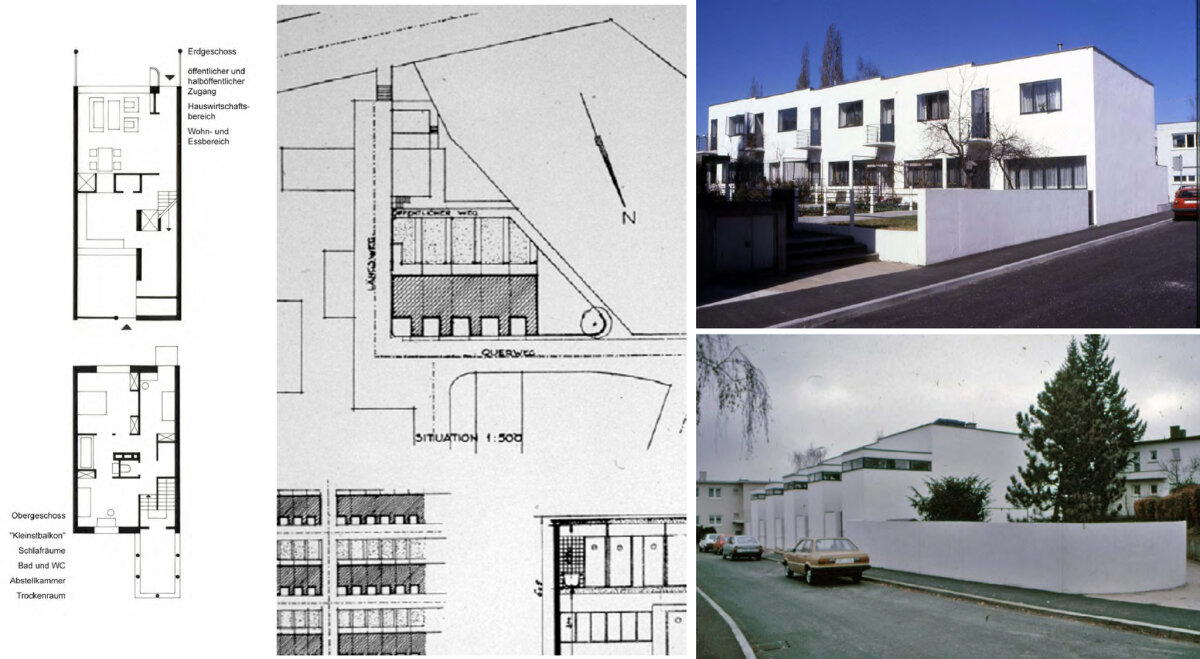

Но вернемся к теме рядных домов и рассмотрим проект архитектора Якобуса Йоханнеса Ауда 1927 в Вайсенхоф. Можно сказать, дом спроектирован, в первую очередь, исходя из его функциональности. Он имеет два входа – с улицы и из сада, причем «парадный» вход в данном случае расположена на садовой стороне. На стороне улицы же располагаются функциональные помещения, помещения снабжения – коморка для мусора, бельевая и сушилка. Все достаточно скромно и тесно, для сегодняшних людей.

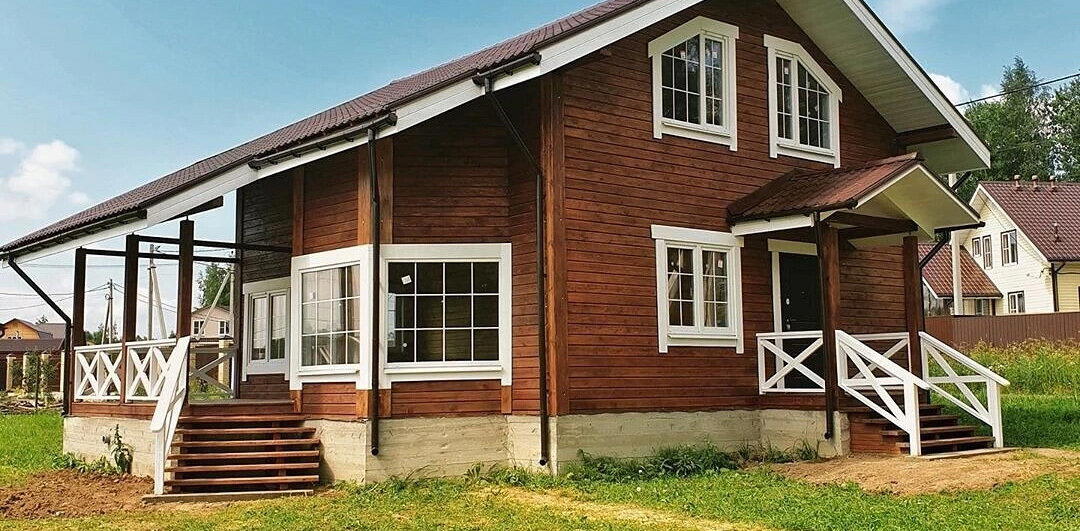

На изображении ниже рассмотрим более современные примеры рядных домов.

1950 год, послевоенный период, рост населения, перед архитектором стоит задача создания доступного жилья. В этот период доминируют простые дома, часто 1-2 этажные, с нежилым чердаком.

1960 год, растут потребности населения, появляются такие запросы как наличие дополнительных помещений под бытовые нужды, наличие подвала, бОльшая жилая площадь, а также возросшие ожидания к эстетике зданий. Появляются ритмично-смещенные и L-образные дома, как укрытие от любопытных соседских взглядов.

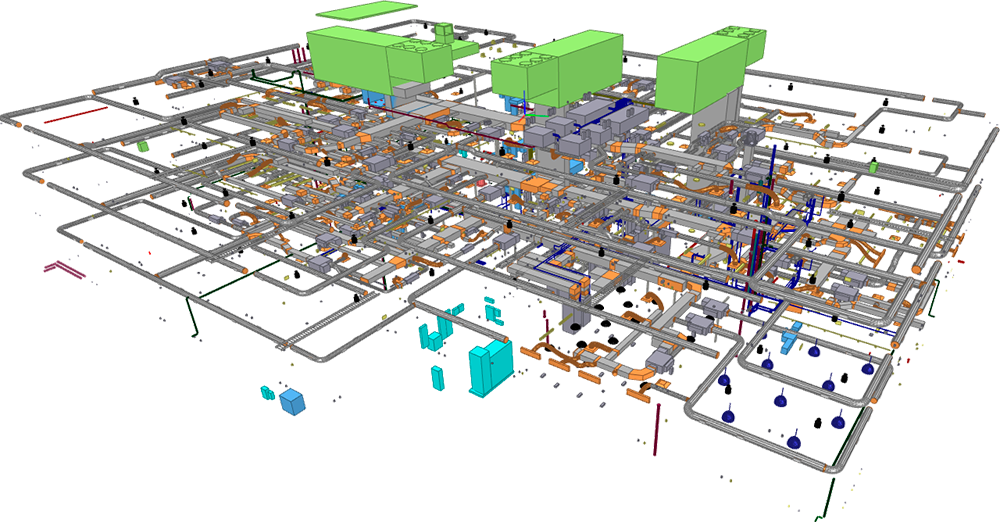

2010 год, еще более возросшие требования к площади наряду с возрастающими ценами на землю. В данном примере архитектура, на мой взгляд, не стала эстетичней. Можно сравнить с производством автомобилей: если взглянуть на старые модели Jaguar, Porsche или даже Mini, они как будто «раздулись», возможно стали более безопасными или надежными, но не стали красивее. В этот период в какой-то степени определяющими становятся дополнительные расходы, вытекающие из требований, касающихся подключения инженерных сетей, энергетической эффективности, и мода на экологичное строительство с использованием восполняемых ресурсов. Наличие подвала уже не играет такую важную роль, зато несет дополнительные, и весьма немалые, расходы. Функции, которые там ранее размещались (пункт подключения сетей, отопление, гараж), все же не исчезли и требуют создания альтернативных помещений на уровне первого этажа.

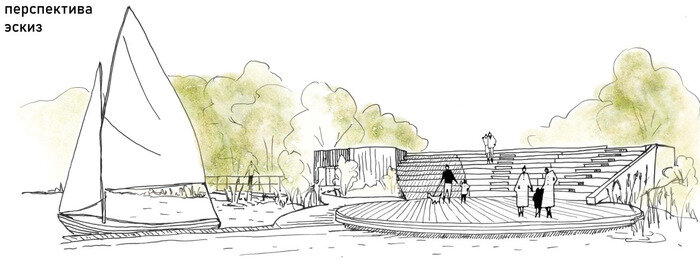

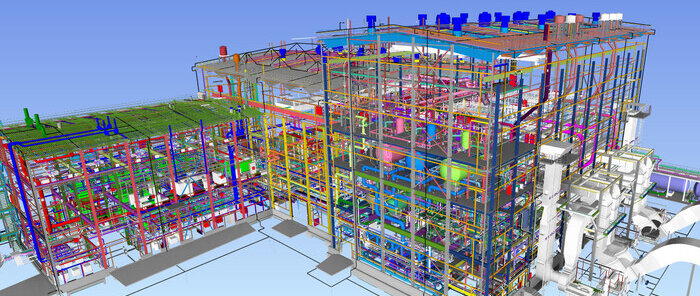

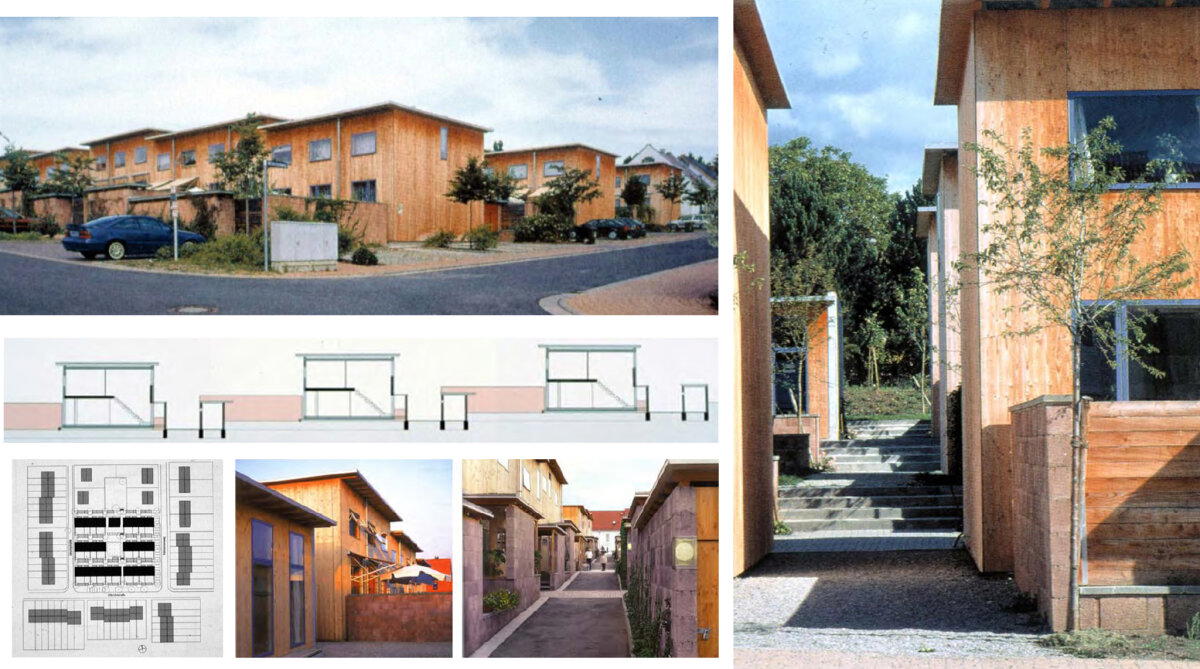

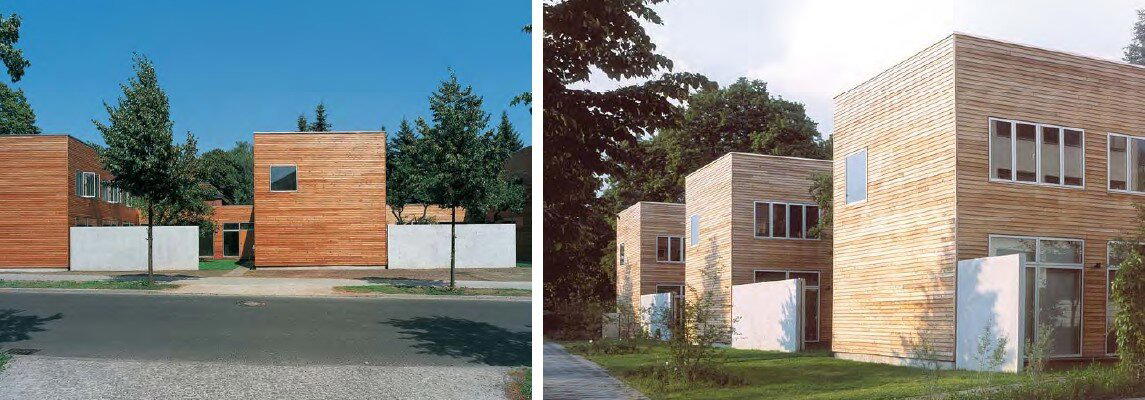

Эти тенденции можно проследить уже в проекте архитектора Штамм Теске в Веймаре 1997. Поселение, состоящее из упорядоченных домов на склоне, с площадью и примыкающим к ней общественным зданием с общей кухней, сильное уплотнение, деревянное строительство без подвала, к каждому дому принадлежат небольшие складские помещения, сформированные не как часть здания, а как отдельные элементы. Поселение является «свободным от автомобилей» (autofrei), парковочные места (особо больная тема в планировании современных немецких городов) расположены на окраине.

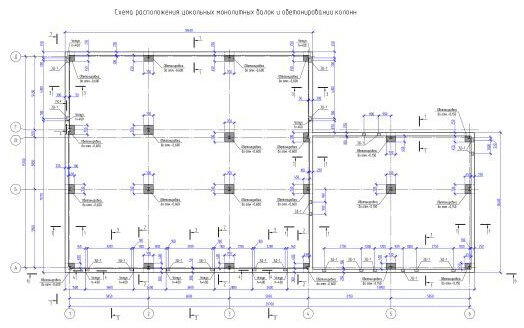

Основные конструктивно-планировочные задачи и решения, с которыми приходится конфронтировать архитектору ходе планирования:

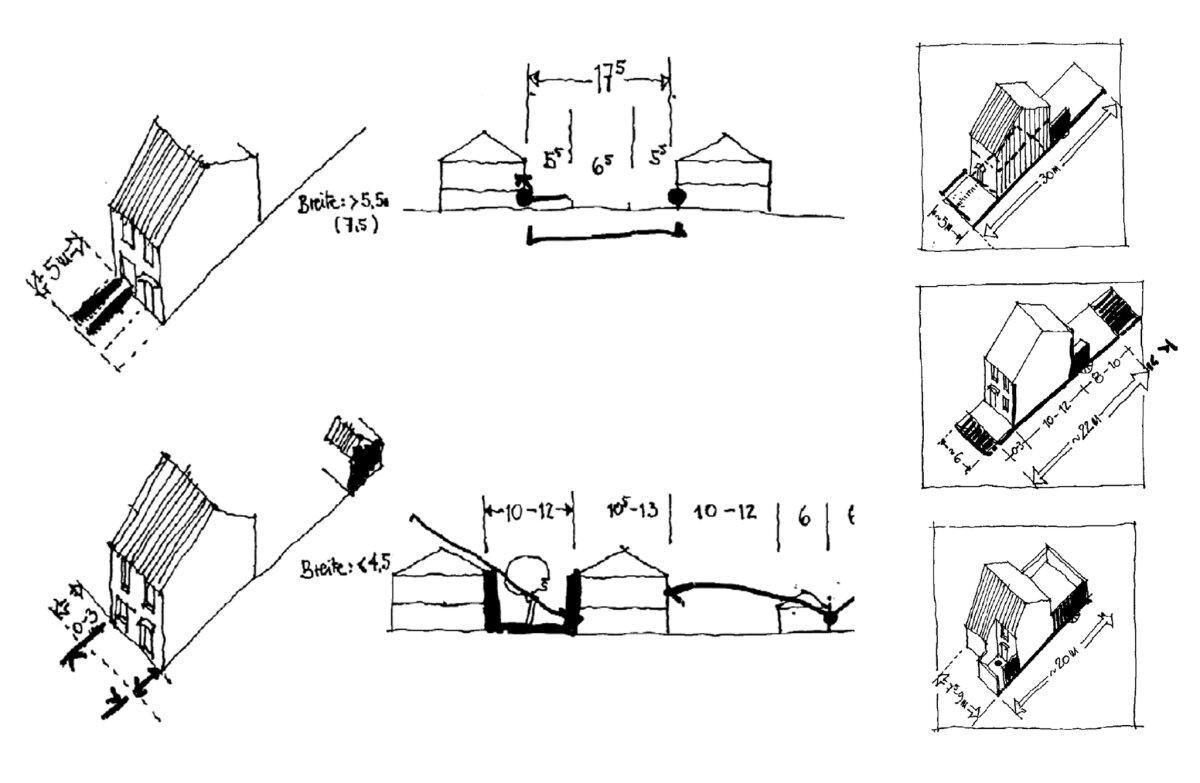

1. Расположение и ширина.

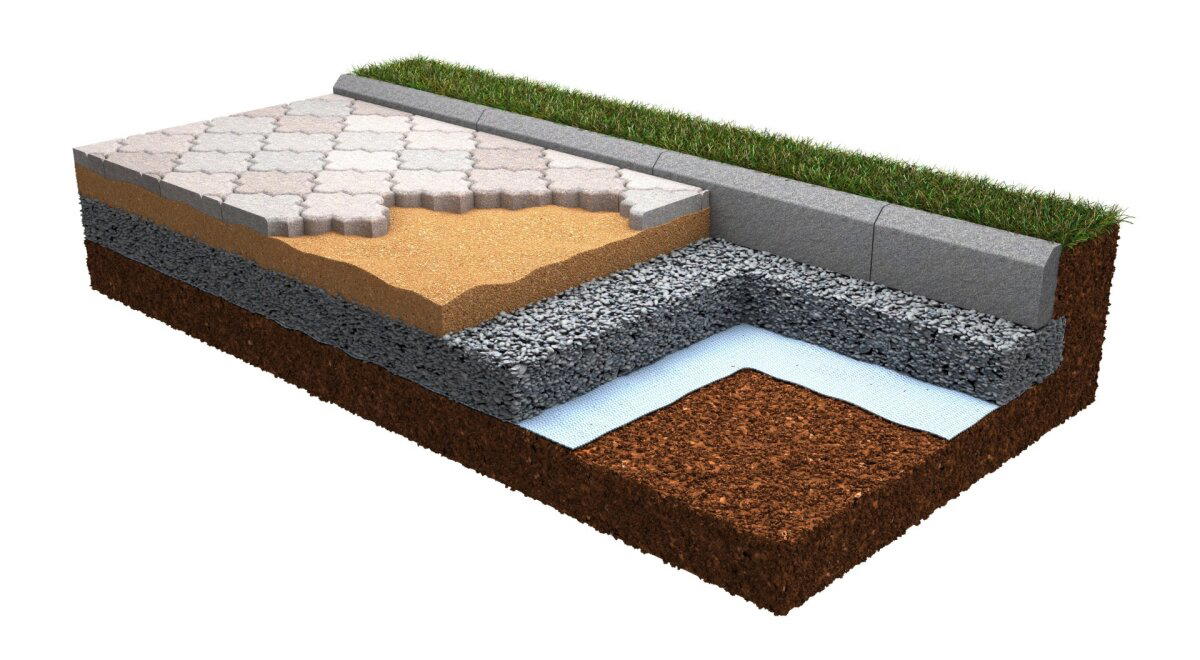

Дистанция (отступ) между домами сильно зависит от высоты и должна быть спланирована так, чтобы солнечный лучи могли поступать во все этажи, включая самые нижние. Кроме того, здесь особую роли играет ориентирование по сторонам света, которое в свою очередь возможно начиная с определенной ширины участка. Однако ширина является фактором, сильно влияющим на цену. Узкие участки наиболее экономичны, но чем уже участок, тем он должен быть длиннее, что создает определенные трудности при планировании.

2. Этажность и доступность (организация входной группы).

Преимуществами обладает жилое строительство этажностью в 2 этажа. На первом уровне расположены кухня/столовая/гостиная, а на втором чаще всего спальни, разумеется, не исключается возможность опционального расширения до 3 уровня (мансарда). Дальнейшее повышение этажности приводит скорее к некомфортности.

«Дом должен «сидеть» как джинсы. Джинсы по размеру, но, если немного растолстел, все еще подходят, а если немного сбросил, все равно можно носить.» Дом должен быть настолько «гибким», чтобы его можно было использовать, или оптимально «подогнать» под любую жизненную ситуацию.

3. Экономичность и экологичность

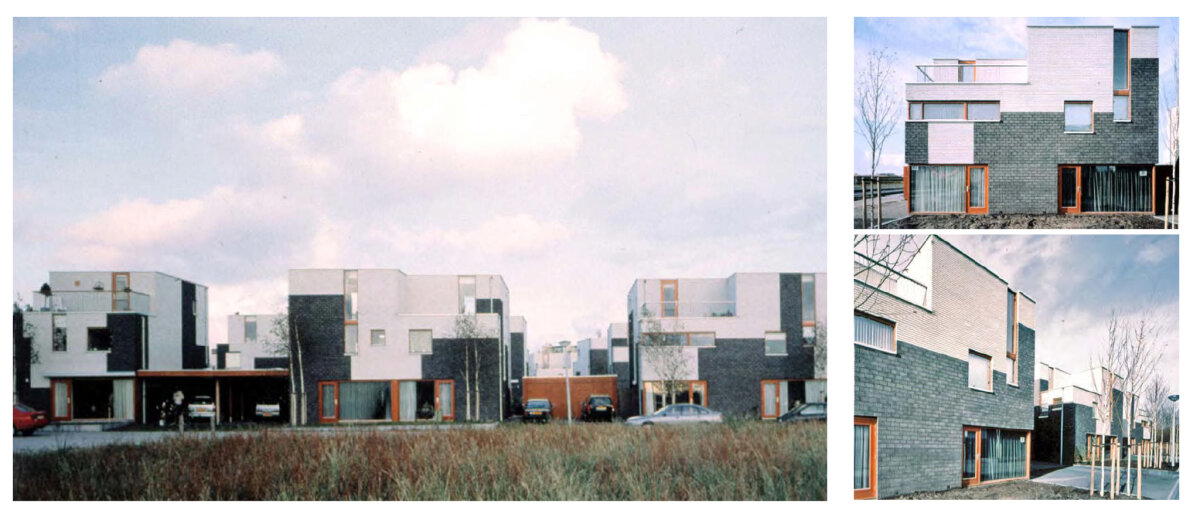

Рядные дома обладают одной негативной особенностью, за счет повторяющихся элементов они часто выглядят довольно монотонными, и тут в игру вступают 5 основных принципов внешнего содержания фасадов:

1. Объединение отдельных частей в одно здание

2. Членение посредством частей зданий или даже «вспомогательных» зданий, изменения материалов (тут важно понимать, что такое деление условно, и на строительно-правовом уровне, скорей будет рассматриваться как единое здание, по крайней мере по немецким нормам)

3. Пластичность формы, достигаемая посредством сдвига элементов относительно друг друга (сдвига и отражения), усиливаемая применением различных материалов и цветов «разбавляющих» повторяемость

4. Создание ритма (в некоторых случаях вызывает обратный эффект и только усиливает монотонность)

5. Зеркальность/отражение

На сегодня лимит блоков Пикабу исчерпан, поэтому заканчиваю. Всего доброго и до следующего раза.