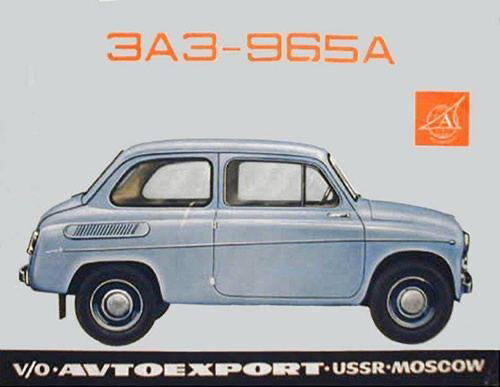

Экспортная модификация автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-965 («горбатый»)

В начале 1960-х поставлялась в Финляндию (под названием «Jalta») и в Бельгию (под названием «Yalta»)

В начале 1960-х поставлялась в Финляндию (под названием «Jalta») и в Бельгию (под названием «Yalta»)

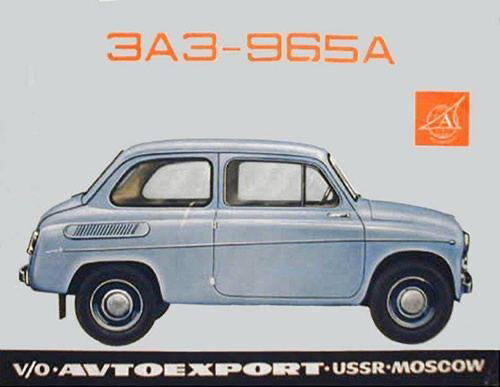

Внизу фраза Сталина: "Октябрьская революция, порвав старые цепи и выдвинув на сцену целый ряд забытых народов и народностей, дала им новую жизнь и новое развитие".

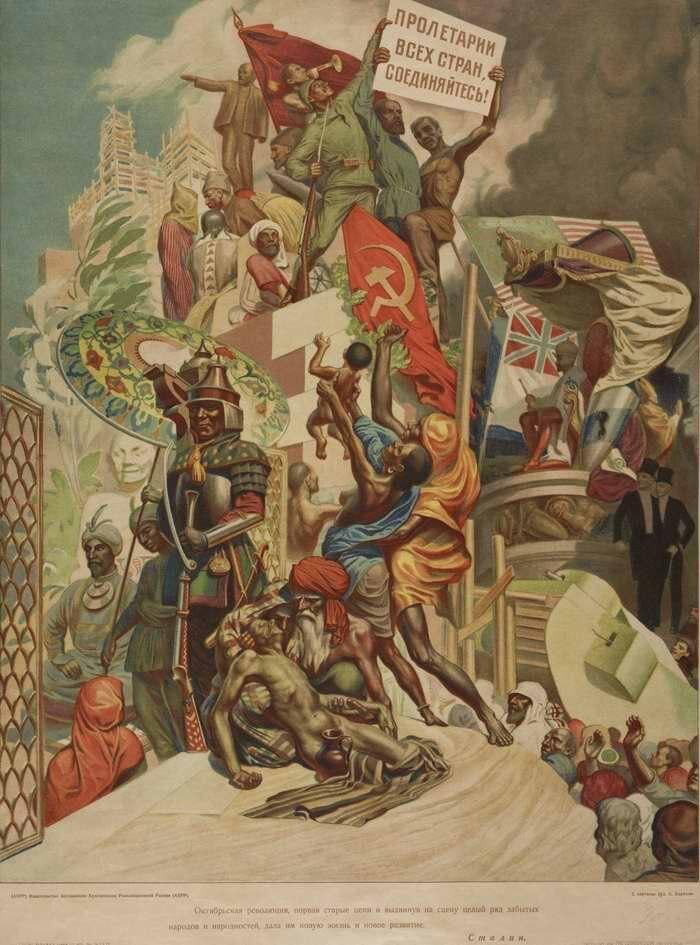

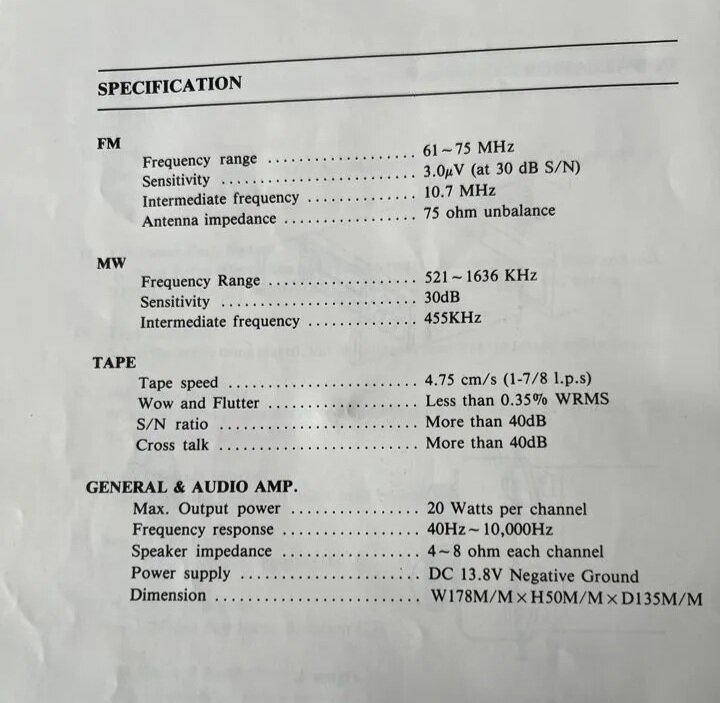

Конец восьмидесятых, начало девяностых. Забавно, что магнитола снабжена типичным гарантийным талоном, где даже дословно транскрибировано на русский название её модели... DAR - ДАР, и "спеакер" - как колонки....

Скорее всего партия этих автомагнитол была закуплена путём какого-то бартера или в счёт оплаты каких-то советских поставок за рубеж...

Буквально через год-другой страну захлестнёт вал азиатской электроники, где уже никто не будет заморачиваться не переводами, ни гарантийной поддержкой...

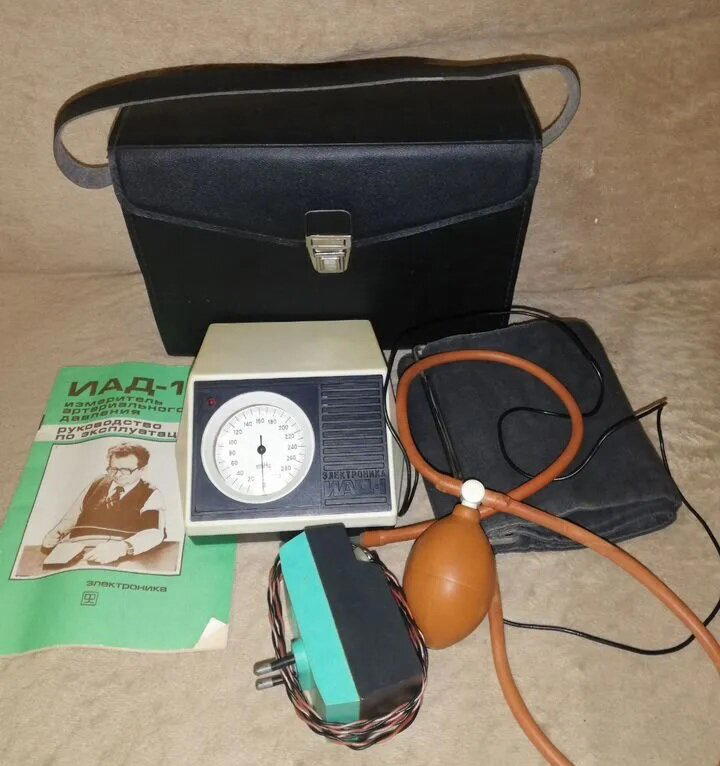

Многие считают тонометр полуавтомат - признаком современности, но в СССР они были и в 80-е. Возможно, масштаб выпуска не позволял в полной мере насытить ими рынок, но в целом купить при желании было можно. Назывался он ИАД-1, расшифровываясь незатейливо - измеритель артериального давления.

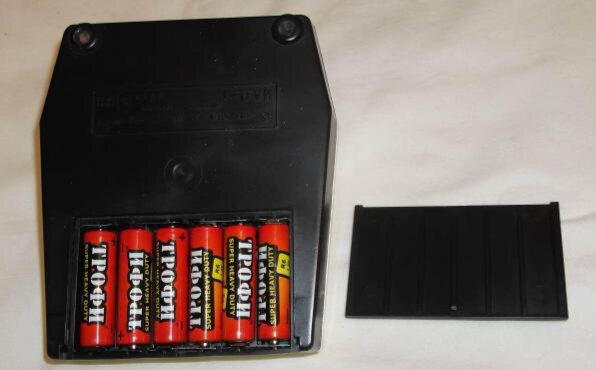

Поставлялся ИАД в удобном кейсике. Питался от 6 батарей АА, расходуя их суперэкономично. Но некоторые делали к нему и сетевые блоки питания на 9 вольт.

Интересно, что у современных полуавтоматических и автоматических тонометров и у этого советского экземпляра отличались способы контроля пульса. У современных контроль пульса осуществляется по датчику давления, подключенному в воздушный тракт между грушей и манжетой внутри корпуса тонометра. А у советской модели датчиком служил не датчик давления, а датчик звука - микрофон. Он располагался непосредственно в манжете и соединялся проводом с самим прибором. Выглядел микрофон как плоский блинчик.

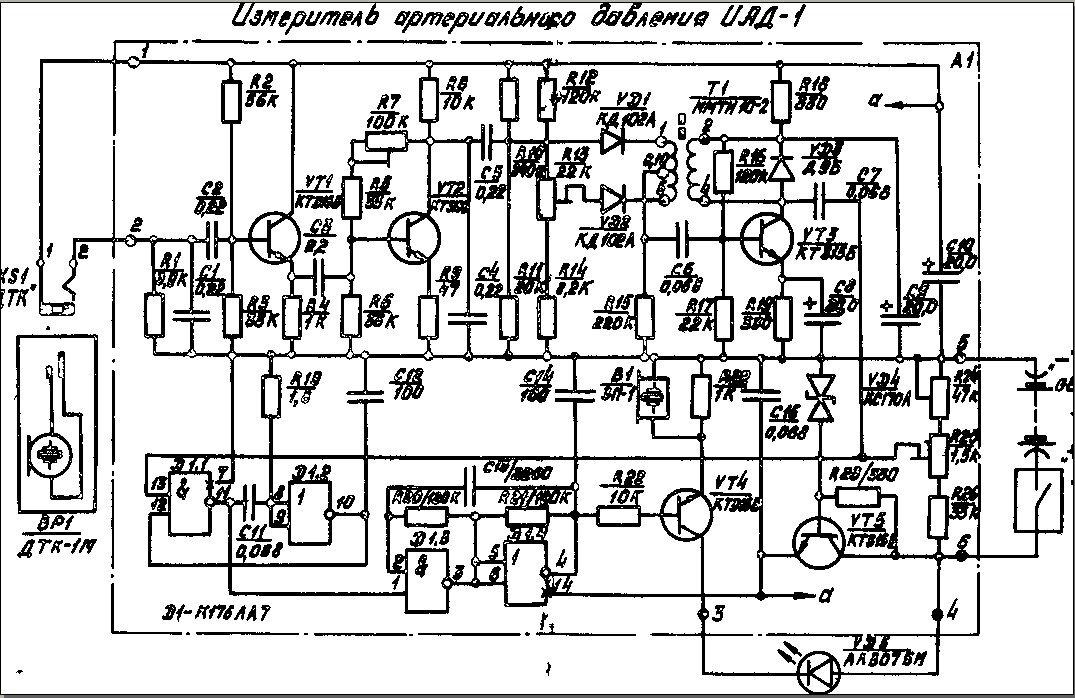

Сама же схемотехника тонометра была очень простой. На нескольких транзисторах был собран усилитель сигнала микрофона, а на микросхеме к к176ла7 был собран генератор светодиодных импульсов и звуковых пищащих сигналов, которые были синхронны с ударами сердца.

Анекдот времён "развитого" социализма.

Жил-был король. Был он, мягко говоря, уродлив: морщинистый старик с бельмом на правом глазу, правая рука скрючена, правая нога короче другой. И велел король позвать лучших художников, чтобы нарисовали они его портрет. Первый художник нарисовал короля молодым красавцем, полным жизни, размахивающим саблей, верхом на вороном скакуне. Король сказал: — Это непохоже. И велел казнить художника. Так погиб романтизм.

Второй художник нарисовал короля как он есть, во всём его уродливом безобразии – морщинистого, скрюченного, бельмастого. Король посмотрел и сказал: - А это мне не нравится. И повелел казнить и второго художника. Так погиб натурализм.

А вот третий художник нарисовал короля как он есть, но... с левой стороны. И король осыпал его золотом. Вот так и возник социалистический реализм.

Картина эпохи, как она есть... если честно, полный пиздец. И натужный юмор, и реальные мольбы о помощи, и адский трэш в формате Уголовного кодекса...

Газета от 28.10.1992 года

ОКАЖУ помощь русским переселенцам в приобретении жилья в Ярославле и области. Тел. в Ярославле 27 - 75 - 03.

ВАУЧЕР - 11 лет и Мэрия 41 - год, ищут менеджера от 42 до 50 лет, ростом не ниже 170 см для создания семьи и выживания в рыночных условиях. 680061, г. Хабаровск, паспорт III-ДВ N 561367. Брокер.

ПРЕДЛАГАЮ нестандартный практический опыт, как бросить курить. Письмо+конверт с обратным адресом и благотворительный взнос=стоимости выкуриваемых за день сигарет направьте по адресу: 220004, г. Минск, а/я 253.

ПРОДАМ золотые наручные часы фирмы "Павел Буре" (на ходу, в хорошем состоянии), с дарственной надписью наркома обороны СССР 1936 г. 397140, г. Борисоглебск, до востребования, паспорт ХI-СИ N 679816.

РЕБЕНКА рожу в январе. Хотите купить? 420000, г. Казань, почтамт, паспорт XIV N 749348.

ИЩУ царя, князя, президента, народного депутата или любого состоятельного человека, которому для его двора нужен шут. Я в меру умный, разговорчивый, пою под гитару, умею тонко издеваться, ем мало, неприхотлив, по натуре добрый, 23 года. Адрес в редакции.

НЕ МОГУ выбрать дорогу, по которой идти. Мне 17,5 лет, у меня все впереди. Но все - это что? 627100, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Восточная, д. 27, кв. 1. Светлана.

ГОСПОДА, спешите освоить рынок в нефтяном краю. Фермерское хозяйство из г. Нижневартовска ищет спонсоров. 626440, Тюменская обл., г. Нижневартовск, 19 п/о связи, паспорт VIII-AH N 745097.

А НЕ желаете ли отогнать от себя злых духов в новогоднюю ночь? Хотите? Тогда поинтересуйтесь простой технологией изготовления петард, многоразовой хлопушки и др. из доступных материалов для новогодних уличных гуляний. 603122, Нижний Новгород, а/я 34.

СОРОКИН Олег Александрович, 1969 г. рождения. Уволен в запас 22.06.92 г. из в/ч 73450. Домой не вернулся. Кто знает что-нибудь о нем? Калужская обл., г. Кондрово, ул. Герцена, д. 13, кв. 3. Тел. 2 - 32 - 16. Родители.

С ВИДОМ на море, в 20 минутах от центра 2-комнатную квартиру 29 м, 2 этаж 9-этажного дома в г. Баку - меняю на равноценную в Краснодаре, его пригороде или других городах России. 370027, г. Баку, ул. Зых/шоссе, д. 36, кв. 22. Роговой И. В.

Пруф - архив АиФ

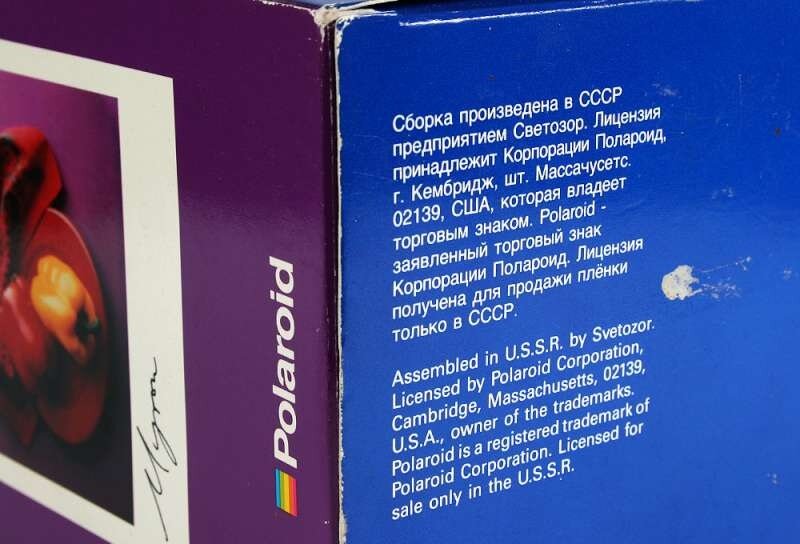

Знаменитые фотокамеры мгновенной съемки Polaroid знают все, но не каждому известно, что они … производились в СССР! Пройдемся по «русскому следу Полароида»!

То, что фотокамеры Polaroid производились с 1989 года в СССР, а затем и в России чуть ли не до конца 2000-х годов - не секрет, однако информации об этом негусто даже в Интернете… Судьба «русского Полароида» туманна…

Начнем, пожалуй, с пожелтевших газетных страниц :) Вот что в мае 1989 года писал журнал издательского дома «Коммерсантъ» «Власть» в статье под названием «ПОЛЯРОИД ЗА РУБЛИ»:

«16 мая в Москве открылся магазин «Светозор», в котором будет осуществляться розничная продажа фотоаппаратов «Поляроид Суперкалор 635L» и фотопластинок «Поляроид 600 Плюс». В тот же день в Центре международной торговли на Красной Пресне состоялась презентация совместного советско-американского предприятия «Светозор», которое будет осуществлять сборку фотоаппаратов в нашей стране. Партнер с американской стороны - фирма Polaroid Europa BW (филиал американской Polaroid Corporation). С советской стороны - предприятия Министерства атомной энергетики СССР: Нарвское производственное объединение «Балтиец», Обнинское предприятие «Сигнал» и московский ВНИИ радиационной техники».

Откуда же растут ноги истории «нашего» Полароида?

В конце 80-х годов знаменитый советский физик-ядерщик, академик Евгений Павлович Велихов, будучи в Соединенных Штатах, пообщался с тогдашним президентом компании Polaroid, и тот предложил ему наладить совместное производство. Велихов привез идею в СССР и подкинул ее министру машиностроения Льву Рябеву (к слову, инженеру-физику в прошлом). Тому идея понравилась, он дал отмашку в приборостроительный главк, и в результате появилось пресловутое СП с «древнерусским» прозвищем - повальное создание совместных предприятий с недавними «идеологическими врагами» в те годы было самым модным трендом! :)

Короче говоря, в СССР производство Полароидов стало коллективным трудом трех предприятий с «атомной» направленностью. В немногочисленных упоминаниях о тех событиях говорится, что внутри «Светозора» роли их были распределены так:

- обнинский завод «Сигнал» - сборка электронных плат

- нарвский завод «Балтиец» - изготовление деталей из пластмассы

- московский ВНИИ радиационной (!) техники - финальная сборка камер.

Эстонский завод «Балтиец», что в городе Нарва. На некоторых сайтах, посвященных ретро-фото, говорится, что он производил пластиковые корпуса для фотокамер. Сей факт вызвал большое сомнение – советская промышленность тех лет совершенно не умела делать качественные пластиковые детали сложной формы и крупного размера! Получалось жуткое уродство, с заусенцами и облоем, которое на безрыбье годилось для «товаров народного потребления», но никак не соответствовало стандартом всемирно известного Полароида.

И небольшое «расследование» эти сомнения подтвердило - в списке «советских полароидостроителей» «Балтиец» занимает весьма условное место, ибо никаких корпусов отродясь не делал!

Предприятие из города Нарва действительно участвовало в процессе, но весьма недолго и непосредственного отношения к фотоаппаратам не имело вовсе! Все дело в том, что компании «Светозор» нужна была валюта. Американский Polaroidдал добро на сборку своих камер в СССР, согласился продавать для них комплектующие - но советские «деревянные» ему были не нужны. А долларов у «Светозора», (как и у большинства коммерческих структур в 1989 году) разумеется, не водилось. Поэтому пришлось строить «многоходовку» - запускать на заводе «Балтиец» линию по производству… пластиковых коробок для видеокассет, которые, в свою очередь, продавались за рубеж и приносили валюту, необходимую на первое время для закупки деталей для сборки фотоаппаратов! Процесс был мудрен, но продолжался недолго – через пару лет Эстония стала самостоятельным государством, а годом позже и сам завод приказал долго жить…

Следующим пунктом «путешествия по следам русского Полароида» стал приборный завод «Сигнал», и по сей день существующий в городе Обнинске Калужской губернии, и занимающийся изготовлением электронных систем управления и контроля работы реакторов атомных электростанций. Вот что рассказал Вячеслав Анисимов, бывший в те годы главным инженером предприятия:

- В 1989 году мы начали выпускать электронику для фотоаппаратов Полароид в рамках совместного предприятия с американцами. Мы были одним из трех предприятий в мире, которые делали компоненты для моментальных фотокамер Полароид – помимо заводов в Малайзии и Шотландии. В Обнинске,правда собирался один небольшой узел – электронный блок управления фотовспышкой.

Трудно сказать, для чего было налажено производство в нашей стране – едва ли оно было лучше и дешевле того же малазийского. Возможно, это было нужно для того, чтобы на деле, а не на словах, показать сближение СССР и США – как символ… Выпуск электроники для фотокамер продолжался без малого 10 лет, после чего прекратился – как известно, моментальные фотокамеры не выдержали конкуренции с цифровыми аппаратами… За все это время мы сделали электронные платы для приблизительно миллиона двухсот тысяч фотоаппаратов. Больше половины из них шли за рубеж, на тамошние сборочные предприятия, а часть использовалась в камерах, собираемые в СССР и впоследствии в России.

«Конечная остановка» копаний в русско-американской истории мгновенного фото - Московский ВНИИ радиационной техники. (Ныне он называется НИИ технической физики и автоматизации.) На «радиоактивном предприятии» под руководством Анатолия Алексеевича Трусова осуществлялась финальная сборка фотокамер.

- Начинали производство мы с десятков штук и всего двух мастеров-сборщиков, рассказывает Анатолий Алексеевич.

- Оборудование было выставлено в конвейер, но поначалу работать было некому – два человека попеременно меняли операции – от сборки до тестирования. Но в 1995 году мы уже отмечали выпуск полумиллионного аппарата, произведенного в России!

Все компоненты шли из Шотландии, за исключением того, что делали в Обнинске, и качество сборки было очень высоким – некоторые партии даже уходили для продажи за рубежом.

В 1994 году Полароид тонул, и выкарабкивался фактически за счет российских продаж – у нас тогда был бум на эти аппараты. При том, что фотокамеры продавали фактически с убытком, ниже себестоимости – в расчете на прибыль за счет продажи фотопленки для них.

В нашей стране выпускались две модели моментальных камер Polaroid - 635 и 636 модель. Планировалось добавить третью модель, но не успели – компания стремительно «сваливалась в штопор»… В 1997 году закрылось и российское производство – за эти 9 лет мы сделали более 600 000 фотоаппаратов…

PS

Polaroid – это, без сомнения, Эпоха с большой буквы в истории фотографии. И по причудливому совпадению, рассвет и закат этой эпохи тесно связаны с нашей страной - основатель компании, Эдвин Герберт Лэнд родился в семье выходцев из России, и Россия же оказалась последним серьезным рынком сбыта для знаменитых моментальных камер…

В 70-е гг. XX в. многими странами, в первую очередь СССР и США, были развернуты работы по созданию лазерных установок как мирного, так и военного назначения.

Сотрудники Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), ныне носящей имя Петра Великого, выполнили разработку индивидуального лазерного оружия самообороны космонавта. Исследовательскую группу возглавлял начальник кафедры, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор, генерал-майор Виктор Самсонович Сулаквелидзе (1919 - 1984). Теоретическими и экспериментальными исследованиями поражающего действия лазерного пистолета занимался доктор технических наук, профессор Борис Николаевич Дуванов. Конструкцию будущего оружия отрабатывал научный сотрудник А.В. Симонов, в испытаниях участвовали научный сотрудник Л.И. Авакянц и адъюнкт В.В. Горев. Конструкторы ставили цель разработать лазерный пистолет, который по весу и размерам не отличался бы от армейского огнестрельного аналога.

На первом этапе авторы будущего изобретения установили, что для вывода из строя чувствительных элементов оптических систем неприятеля нужна не слишком высокая энергия излучения – в пределах 1 – 10 Дж. Это объясняется тем, что глаз и оптика фокусируют лучи, увеличивая плотность излучения в сотни и тысячи раз. Элементами любого лазера являются активная среда, источник накачки и резонатор. Для решения поставленной задачи требовался малогабаритный источник оптической накачки, размещаемый в полости обоймы с патронами.

Авторы разработки решили применить одноразовые пиротехнические лампы-вспышки, заполненные кислородом и металлом в виде фольги или порошка. Подожженный электрической искрой, он сгорает за 5-10 мс при температуре порядка 5 тыс. градусов К. (Невольно вспоминаются пирамидки гиперболоида инженера Гарина)). При этом все компоненты должны быть нетоксичными и не подверженными самопроизвольному детонированию. Чтобы увеличить энергию накачки, было решено использовать циркониевую фольгу вместо общепринятого магния, что в 3 раза повысило удельную световую энергию. Добавки солей металла позволили "подогнать" излучение лампы к спектру поглощения активного элемента.

Все экспериментальные работы производились непосредственно авторами разработки. Первые самодельные лампы имели вид колбочек диаметром 1 см, внутри находилась вольфрамо-рениевая нить, покрытая горючей пастой для поджига пиротехнической смеси (цирконий в кислороде). Восемь ламп-вспышек размещаются в обойме. После каждого "выстрела" израсходованная лампа сбрасывается, как гильза, а следующая подается в осветительную камеру. Способность ослепить и обжечь луч сохраняет на расстоянии до 20 м. Различные модификации устройства позволяют использовать его не только для самообороны, но и в качестве медицинского инструмента.

Работам по созданию индивидуального лазерного оружия был посвящен учебно-популярный фильм "Опасный луч", созданный на киностудии Министерства обороны РФ. В настоящее время лазерный пистолет хранится в Музее истории военной академии РВСН имени Петра Великого.

26 июня 1940 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Вводились более жёсткие меры трудового законодательства, направленные на подготовку страны к будущим военным действиям.

Однако, эту "семидневную рабочую неделю" многие до сих пор неправильно понимают, как работу ВООБЩЕ БЕЗ ВЫХОДНЫХ...

На самом деле все было не так... Разъясняем и считаем.

БЫЛО ДО 1940 ГОДА:

Шестидневная рабочая неделя - 5 рабочих и 1 выходной. Без привязки к дням недели, скользяще.

356 дней в году делим на 6 = 61 неделя.

Соответственно, 61 ВЫХОДНОЙ

СТАЛО ПОСЛЕ 1940 ГОДА:

Семидневная рабочая неделя - 6 рабочих и 1 выходной.

365 дней в году делим на 7 = стандартные и для сегодняшнего дня 52 рабочих недели.

То есть, 52 ВЫХОДНЫХ

Ну и, разумеется, по просьбам трудящихся вместе с новым календарным распорядком работы, ввели и серьезные санкции за его нарушение. Трудящиеся просили об этих санкциях - "с нами надо построже!", писали тысячи взволнованых рабочих и служащих товарищу Сталину!

Кнута хватило на всех! Уже к 1 января 1941 года за прогулы были осуждены 1 648 575 человек, за самовольный уход с работы — 299 942 человека. Наказание было своеобразным - работа на той же должности и на том же месте, но на полгода - минус 25% от запрплаты...

Судебная ответственность за самовольный уход с предприятия и прогул без уважительной причины была отменена лишь через три года после смерти Сталина — в 1956 году. И лишь в марте 1967 года в СССР была введена стандартная «пятидневка» с 8-часовым рабочим днем.

Расстрелян 15 марта 1938 года на спецобъекте «Коммунарка» (бывшей собственной даче). Ягоду заставили наблюдать за расстрелом остальных осуждённых и казнили последним.

В июне 1938 года вдова Ягоды была приговорена к расстрелу в «особом порядке», то есть даже без формального судебного приговора. Казнена 16 июня 1938 года вместе с группой руководящих сотрудников НКВД СССР и сестрами мужа Э. Г. Ягодой и Л. Г. Ягодой–Знаменской. Место захоронения — спецобъект НКВД «Коммунарка».

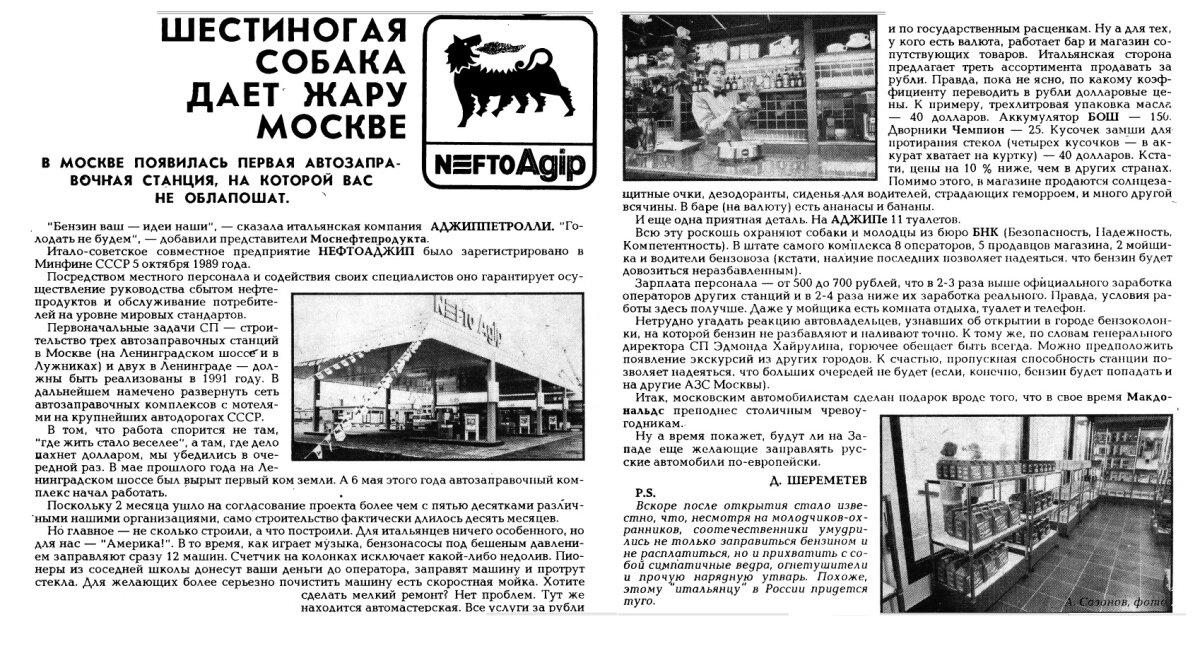

На первой в Москве и России заправке итальянского концерна Agip предлагался по российским меркам тех лет просто космический сервис...

Заправка бензина без недолива (!), одинадцать, мать его, туалетов (!!), бензин за рубли, но в здании заправки - валютные бар и магазин (!!!)...

В общем, любопытная заметочка в духе времени - забавно прочесть...

Вряд ли можно в рамках одного поста ответить на такой фундаментальный вопрос "Почему рухнул СССР?"

Скорее всего, здесь имеет место быть комплекс разных причин политического, социального, экономического и психологического характера.

Сегодня я предлагаю разобраться с этой из этих причин, которую я бы охарактеризовал вот таким тезисом:

"В СССР в период 1971-1991 большинство населения почти ничего не делало на своих рабочих местах".

Для разогрева я предлагаю вам ознакомиться с отрывком из своего произведения "Вспоминая детство. Мой звездный час в футболе"

Вводная: школьник на практике в Вычислительном Центре Академии Наук (ВЦАН) готовится к экзамену на допуск к работе на компьютере.

-- Цитата начало

Пока я листал брошюру, готовясь к экзамену, то заодно, краем глаза, внимательно наблюдал за программистами в нашей комнате. Меня очень сильно удивило, что работали они совсем не так, как описывали братья Стругацкие. Говорили они о чем угодно, только не о работе. Любимая тема: очередь. Все они были в каких-то очередях. Кто на квартиру, кто за мебелью, кто за книгами тех же Стругацких. В отличие от литературных героев, у которых понедельник начинался в субботу, у наших реальных людей все было ровно наоборот. Уже в понедельник они начинали громко мечтать о субботе и жаловаться, как они сильно устают на работе. Тогда я впервые удивился, насколько же сильно реальная жизнь отличается от красочной вымышленной жизни в художественных книгах.

Я решил поделиться своими наблюдениями со своим научным руководителем.

- Скажите, дядя Никита, Вы замечаете, что все наши программисты совсем не работают? А почему?

- Что ж ты так категорично: "все", - обиделся Никита Сергеевич, - есть у нас не только бездельники, но и талантливые трудоголики. Вот, хотя бы, например...

И впал в глубокое раздумье.

Тогда меня поразил тот факт, что руководитель не смог сходу выбрать из сотни сотрудников хотя бы одного на роль "трудоголика". У Стругацких такие "трудоголики" табунами ходили по страницам книг.

Сейчас меня больше поражает, как вообще СССР продержался так долго при таком соотношении лентяев к трудягам. Впрочем, надо иметь в виду, что это всего лишь мои личные детские наблюдения. Вполне возможно, что в других организациях все было по-другому. А может быть, в этой Академии настоящую работу от меня тщательно скрывали по причине секретности.

- Как же я мог забыть! – закричал через пару минут Никита, - наш гений профессор Петров! Такая глыба! Такой матерый человечище! Настоящая перспективная научная работа по теме футбола!

- Как это по теме "футбола"? – удивился я.

- А вот так! Что такое беттинг знаешь? Хотя, да, ты ж несовершеннолетний, тебе знать не положено. Это ставки на результаты футбольных матчей. Сделать ставку легко. Выиграть трудно. Еще трудней выигрывать стабильно. Для этого нужна система. Нужна мощная база данных. Знаешь, что такое SQL? Нет? Эх ты, темнота! SQL – язык межгалактического общения. Надо знать. А с профессором Петровым я тебя познакомлю, вот такой мужик!

-- Цитата конец

Вот так! Из сотни сотрудников работал один профессор, да и тот занимался самодеятельностью в пользу своего кармана, используя государственные вычислительные ресурсы.

А теперь принципиальный вопрос. Это была типичная картина "как работали в СССР" или частный нетипичный случай?

Пусть ключевой вопрос будет в этой формулировке:

В СССР в период 1971-1991 большинство населения почти ничего не делало на своих рабочих местах

Варианты ответа.

Да, к сожалению, примерно так все и было. Зато никто не боялся "перегореть" на работе!

Нет, это ложь, которую придумали либералы, чтобы опорочить достижения СССР.

...

Первоисточник:

Вспоминая детство. Мой звездный час в футболе

И еще ссылка по теме:

Звездный час шахматиста в футболе. Рецензия.

===

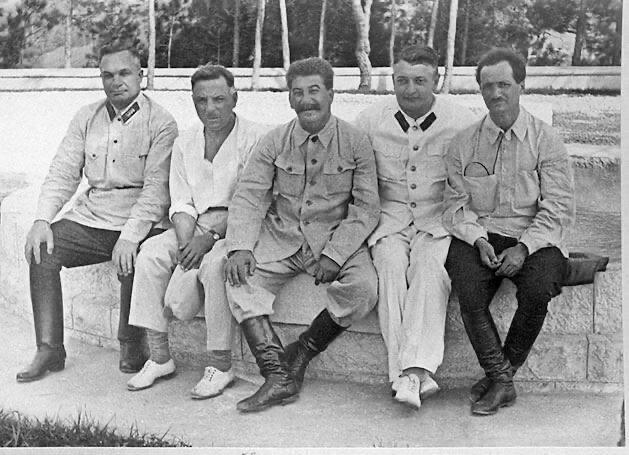

Слева направо: начальник штаба Красной армии Александр Егоров, военный нарком Клим Ворошилов, Сталин, советский военачальник Михаил Тухачевский, руководитель Абхазии Нестор Лакоба. Лакоба умрет в конце 1936 г. при невыясненных обстоятельствах и вскоре будет объявлен “врагом народа”. Тухачевского расстреляют в 1937, а Егорова – в 1938 г.

В 1962 году в СССР учредили «Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Технической Эстетики» ВНИИТЭ чтобы улучшить качество товаров «культурно-бытового назначения» благодаря художественному конструированию...

Юрий Соловьёв, бывший директором ВНИИТЭ, так рассказывал о работе своего института:

«Система как бы работала: в соответствии с указаниями и директивами разные советские предприятия заказывали у нас дизайн-проекты. Платили деньги, мы делали. Проект потом оказывался на стене в кабинете, допустим, генерального директора завода — его представляли гостям со словами «вот какую замечательную продукцию мы скоро освоим». А потом, когда из министерства спрашивали: «А, собственно, где новая продукция?» — с завода отвечали, что проект чему-то не соответствует. Чаще всего говорили, что «ВНИИТЭ не знает технологию производства, поэтому на практике их дизайн осуществить невозможно». Многие верили...

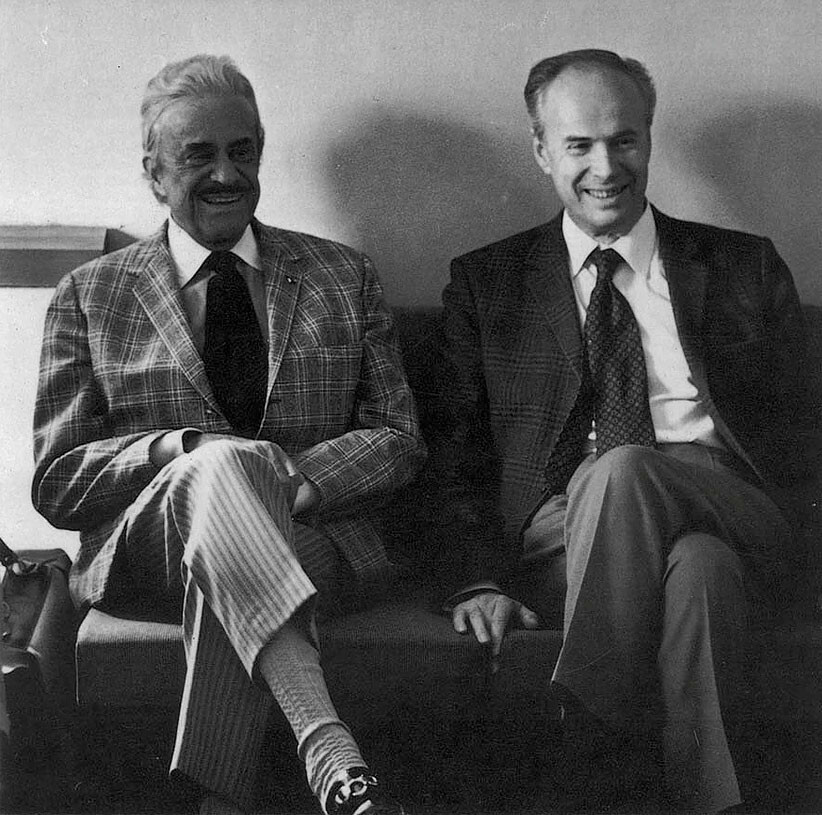

В какой-то момент мне это надоело. И в середине 70-х я предложил Комитету по науке и технике и Министерству внешней торговли СССР пойти на эксперимент: пригласить самого лучшего западного дизайнера — чтобы он сделал десять проектов в точности по технологии, заявленной советскими предприятиями, с прицелом на возможный экспорт. Договорились со знаменитым американцем Раймондом Лоуи, моим приятелем…»

Раймонд Лоуи и Юрий Соловьёв.

Раймонд Лоуи, автор сотен логотипов и предметов бытовой техники, автомобилей, посуды, мебели, бутылки «Кока-Колы» и интерьера космического корабля — был тогда чуть ли не самым известным дизайнером планеты. Он начинал в конце 20-х годов, и к середине 70-х, когда состоялось его короткое сотрудничество с Советским Союзом, был живой легендой. У него был филиал бюро во Франции Франции, он сотрудничал с производителями из ФРГ, и предложение, поступившее из СССР, принял с готовностью.

В 1973 году он приехал в Москву, в 1975-м подписали контракт. Лоуи должен был сделать сделать для СССР проекты локомотива, судна на подводных крыльях, трактора, мотоцикла, автомобиля (или даже нескольких) и холодильника на общую сумму около пяти миллионов долларов.

В репортаже, который опубликовал журнал People в 1975 году, можно найти много подробностей о контракте Раймонда Лоуи с советским правительством. Он был полон энтузиазма и охотно делился творческими планами. В частности, Лоуи рассказывает там, что хочет спроектировать бутылку русской водки, и, хотя ему твёрдо ответили: «Nyet!», он надеется, что это может значить «not yet». Зря надеялся: экспортную бутылку русской водки Соловьёв заказал другому своему «приятелю», с которым любил париться в бане — финскому дизайнеру Тимо Сарпаневе. Прототипы, которые Сарпанева делал для СССР, датируются 1976 годом.

Тимо Сарпанева. Прототипы бутылок русской водки на выставке в Музее дизайна Хельсинки (2013). Фото А. Дежурко.

Для АЗЛК Раймонд Лоуи спроектировал интерьер «Москвича-2010 Люкс». Игорь Зайцев, который тогда уже работал на том заводе, а позже стал его главным дизайнером, вспоминал в интервью «Авторевю» (2002, № 5): «Этот проект сначала в Америке заказали. Американцы сделали демонстрационный макет интерьера, альбомы шикарные привезли... Правда, воспроизвести такой интерьер в серии не получилось бы — много там было элементарных эргономических просчетов. Заплатили за эту работу 80 тысяч долларов. Наши мужики, когда узнали, в шоке были: «Если бы нам заплатили хотя бы 80 тысяч рублей — мы бы им такое сделали!» И сделали потом. Только обшивки дверей оставили «американские» — и те с доработками».

Приборная панель автомобиля «Москвич-2010 Люкс», сер. 1970-х. Изготовлена на АЗЛК по чертежам бюро Раймонда Лоуи.

Из репортажа People известно, что Лоуи делал для АЗЛК ещё один проект, под названием Moskvich XRL. Публиковались его эскизы — рисунки грубого, эффектного хэтчбэка (некоторые из них, кстати, делал для бюро Лоуи знаменитый художник Сид Мид, автор шагающих танков из «Звёздных войн» и декораций для фильмов «Бегущий по лезвию бритвы» и «Трон»). Был даже макет, в конце концов оказавшийся почему-то в музее «ИЖ-Авто». Но дизайнеры АЗЛК в это время делали свой хэтчбэк (как раз в 1975 году появился прототип «Москвич С-1», и работники завода надеялись быстро довести его до серийного автомобиля), и проект Лоуи, внезапно свалившийся на их головы по прихоти начальства, был совсем некстати.

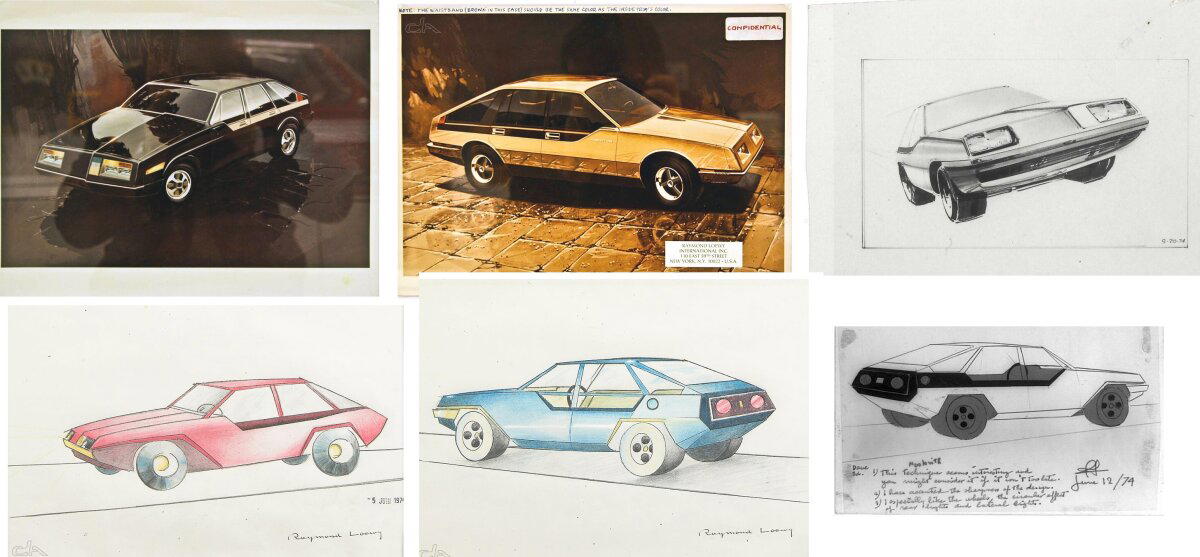

Бюро Раймонда Лоуи. Эскизы «Москвича». 1974.

Советские автомобили, начиная с 60-х годов — всё больше странные анахронизмы, как с инженерной точки зрения, так и по дизайну. Глядя на них, трудно поверить, что в СССР работали хорошие автомобильные дизайнеры. Однако, работали. Дизайнеры НАМИ и ВНИИТЭ, штатные дизайнеры АЗЛК и Ижевского завода разрабатывали грамотные, культурные, современные кузова, на которые любо-дорого посмотреть. Но в серию они не шли. ИЖ-13, разработку 1972 года, министерство автомобильной промышленности запретило выпускать, так как считало тогда, что переднеприводные автомобили бесперспективны. «Москвичи» серии «С» имели задний привод, но к 1976 году, когда завод был готов запустить их в производство, министерство уже решило, что будущее — за переднеприводными машинами, и приказало АЗЛК скопировать проверенный западный аналог — Simca 1308. Он был скопирован не вполне точно (в пределах дозволенного дизайнеры позволили себе порезвиться) и через десять лет, в 1986 году, под названием «Москвич»-2141 наконец сошёл с конвейера. По стилю и типу его кузов схож с тем, который группа Долматовского во ВНИИТЭ разработала для Ижевского завода ещё в конце 60-х.

Дизайнеры АЗЛК. Прототип «Москвич» С-1. 1975.

Так как же закончилось сотрудничество Раймонда Лоуи с СССР ? Плохо закончилось...

Согласно контракту, бюро должно было получить около пяти миллионов долларов. Эти деньги были выплачены. Но рублями! Как Лоуи и старался, перевести их в доллары он не смог. Тогда в 1977 году он объявил своё бюро банкротом и закрыл его.

Ни один его проект, сделанный для Советского Союза, в работу не пошёл, если не считать обивки дверей экспортного «Москвича» и переделанного до неузнаваемости холодильника «ЗИЛ». И бутылку водки по проекту Тимо Сарпаневы тоже не сделали...