Серебряный ящик для вина или специй в виде корабля, 19 век

Это старинная крепость в деревне Алкасова, примерно в одном километре к северу от города Элваш в субрегионе Алту-Алентежу, Португалия. Мощное сооружение занимает доминирующее положение на горе Монте-да-Граса (Вершина Благодати) и является частью пограничного гарнизонного города Элваш и системы его укреплений на границе с Испанией.

Первую свою осаду выдержала в 1801 году во время Апельсиновой войны. После Наполеоновских войн крепость стали использовать как тюрьму.

Внесена в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

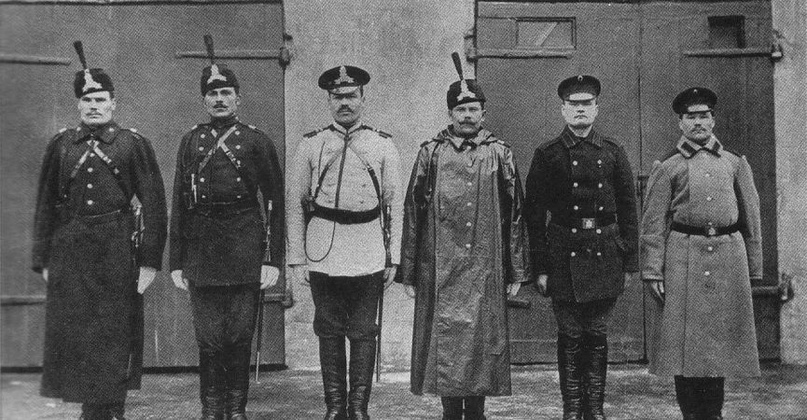

В начале ХХ в. система правоохранительных органов была достаточно сложной и разветвленной. Большая роль в ней принадлежала Военному министерству. Русская императорская армия не только являлась основным поставщиком кадров в правоохранительные органы, – воинские команды активно участвовали в подавлении беспорядков. Военное министерство оказывало огромное влияние и на Отдельный корпус жандармов, который был базовым учреждением политической полиции государства.

Военное ведомство руководило кадровой политикой жандармерии, а также занималось ее хозяйственным обеспечением. Сам корпус жандармов и его подразделения (губернские жандармские управления, жандармские полицейские управления железных дорог и др.) были устроены как воинские части, подчиняясь армейским уставам в организационном плане, в то время как полицейскую работу (розыск преступников, следственную часть, деятельность агентуры и наружного наблюдения) курировал департамент полиции министерства внутренних дел.

В губерниях Центральной России местной полицией (кроме спецслужб) руководили полицмейстеры, подчинявшиеся губернаторам. Городские полицейские управления делились на части под руководством частных (с 1866 г. – участковых) приставов, которые, в свою очередь, делились на околотки, которые возглавляли околоточные надзиратели.

Рядовыми сотрудниками городской полиции 1900-х гг. были городовые. Их количество определял закон от 14 апреля 1887 г. «О численном составе и устройстве полицейских команд в городах…», по которому на каждые 500 жителей города полагался один городовой. Из 5 городовых один назначался старшим, остальные – младшими.

Городовой имел свой определенный участок, на котором он проживал и должен был обходить его пешком по несколько раз за сутки. Также ежедневно по 6 часов он нес постовую службу. При этом служебные инструкции требовали не просто стоять на посту, а вести постоянное патрулирование в зоне своей ответственности. Сотрудник полиции мог отлучиться с поста только для задержания преступника, при оказании необходимой помощи пострадавшим или в случае вызова с другого участка.

Полицейский обязан был досконально знать территорию своего района. Многие жители, прежде всего дворники, выступали тайными информаторами. Помимо полицейской работы городовые несли почтовую службу, отвечали за противопожарную безопасность и вывоз мусора. В обязанности старших городовых входили периодические проверки постов, они совершали ночные обходы и докладывали начальству о происшествиях.

По закону 5 мая 1903 г. «Об учреждении в 46 губерниях Европейской России полицейской стражи» был сформирован новый аппарат полиции в сельской местности. Его руководство оставалось прежним. Всю полноту власти в уездах сосредотачивали в своих руках исправники – главы местной администрации. Следующим звеном выступали становые приставы, а в волостях за правопорядок отвечали урядники.

Закон полностью изменил структуру нижних чинов уездной полиции. Вместо выборных от крестьянства десятских и сотских, которые отбывали полицейскую службу в порядке повинности, были учреждены штатные должности сельских стражников. Теперь охраной правопорядка в уездах занимались не «народные дружинники» из крестьян, а профессионалы. Уездная полицейская стража состояла из отрядов пеших и конных стражников, общее число которых составляло в среднем один сотрудник на каждые 2500 человек.

Пешие стражники, примерно как городовые, осуществляли патрулирование в уездных городах (где также действовала городская полиция) и селах. Задачи конных стражников были более широкими. Помимо выполнения прочих полицейских обязанностей, конно-полицейская стража была призвана заменить воинские команды при подавлении крестьянских беспорядков. Для этого стражники дислоцировались крупными отрядами по 30–50 человек в местностях с высоким уровнем преступности.

Эти формирования оказались гораздо эффективнее воинских команд. Во-первых, участие в карательных операциях «против своих» подрывало боевой дух в частях. Во-вторых, стражники были намного мобильнее армейских подразделений, которые могли дислоцироваться за сотни километров от охваченных беспорядками местностей. Конная полицейская стража, которая стала предтечей современного ОМОНа, достаточно быстро показала свою эффективность и просуществовала до 1917 г.

После отмены крепостного права правительство кардинально изменило принцип набора кадров в органы правопорядка. До 1862 г. на службу в городскую полицию принудительно переводили негодных к военной службе рекрутов. Это было крайне неэффективно. В условиях, когда помещики зачастую отправляли в войска худших работников из крепостных крестьян, а там, в свою очередь, самых безнадежных переводили в полицию, городовыми часто становились чрезмерно пьющие или даже неблагонадежные по своему поведению люди. Конечно, с таким контингентом полиция не только не могла защитить население от преступников, но и сама создавала немало затруднений местным жителям. По новым правилам на службу стали нанимать добровольцев. Преимущество отдавалось демобилизованным после действительной службы в армии. В рядовой состав отбирались физически крепкие кандидаты, не имеющие судимостей и долгов.

Критерии отбора кандидатов на службу в уездную полицию определял вышеупомянутый закон. Желающий стать урядником должен был знать, как правильно составляются полицейские протоколы, иметь хотя бы общее представление о службе и обязанностях полиции. От стражников требовалось лишь умение читать и писать и «общее достаточное развитие». В конные отряды полицейской стражи набирали только отслуживших в кавалерийских частях. Предпочтение отдавалось выходцам из других губерний, чтобы при подавлении беспорядков, сопровождавшихся порою применением оружия, исключить возможность родственных или дружеских отношений между стражниками и бунтующими крестьянами.

Обучение сотрудников правоохранительных органов Российской империи налаживалось постепенно. Первая школа при резерве полиции была открыта в 1867 г. в Санкт-Петербурге. Для городовых в ней проводились непродолжительные курсы от двух до четырех недель, на которых слушателей обучали элементарной грамотности и поверхностно знакомили с полицейским делом. По окончании выпускник должен был выдержать экзамен.

К началу ХХ в. подобные курсы действовали лишь в крупных городах страны, поэтому в основной своей массе городовые оставались полуграмотными людьми, окончившими приходские школы или уездные училища, а то и вовсе без начального образования. Нужные умения приобретались с опытом службы.

Для повышения профессиональных качеств сотрудников уездной полицейской стражи в губернских городах образовывались учебные команды-школы. Прошедшие в ней обучение и выдержавшие экзамен комиссии под председательством губернатора назначались старшими в отрядах или даже получали должности урядников. После пятилетней выслуги урядник мог рассчитывать на повышение из рядовых в офицерские чины полиции. «Двоечники», напротив, возвращались в свои уезды с рекомендацией к увольнению со службы.

Учебные программы в этих школах были рассчитаны не только на приобретение профессиональных навыков и знаний, но и на общее развитие полицейского стражника. Подобные учебные заведения, где бы готовили городовых, в большинстве регионов Российской империи так и не появились.

Финансирование городской полиции России осуществлялось как из фондов столичных учреждений, так и за счет местных городских бюджетов. Регионы не всегда располагали необходимыми средствами, что отражалось на материальном и хозяйственном обеспечении правоохранительных органов. Уездная полицейская стража полностью содержалась за счет столичных ведомств, поэтому она своевременно получала финансирование.

К началу ХХ в., согласно закону от 14 апреля 1887 г., старшие городовые получали годовой оклад в размере 180 руб., младшие – 150 руб. плюс квартирные деньги и компенсацию служебных расходов. Даже само руководство полиции оценивало эти доходы как небольшие. Указывалось, что «получая 15 руб. в месяц, тогда как поденщики зарабатывают 25–30, а мастеровые – все 50 руб., а то и больше, большинство городовых смотрят на свою полицейскую службу как на переходную стадию и при первой возможности пристраиваются на лучше оплачиваемые места». Поэтому с 1 января 1906 г. содержание полицейских повысилось: старшие городовые теперь получали по 275 руб., младшие – по 215 руб. Дополнительно выдавались по 25 руб. на обмундирование и ежемесячно по несколько рублей на наем и содержание квартиры.

До революции 1905 г. годовой оклад сотрудника уездной полицейской стражи составлял 240 руб. у старшего стражника и 200 руб. – у младшего. Дополнительно министр внутренних дел мог назначить при необходимости до 30% добавочного содержания. В последующие годы оклады стражников тоже повышались и всегда оставались несколько большими, чем в городской полиции.

Для сравнения: к началу ХХ в. годовое жалование более высоких чинов полиции насчитывало у уездного исправника – 1500 руб., у его помощника – 1000 руб. Городской (становой) пристав получал 600 руб., околоточный надзиратель и урядник – по 400 руб. Изучая материальное положение сотрудников полиции в рамках работы над проектом полицейской реформы, премьер-министр П. А. Столыпин указывал, что с такими доходами полицейские просто не могут не брать взяток. Так что материальное положение рядовых полицейских и даже руководителей среднего звена в начале ХХ в. сложно назвать благополучным.

Путем различных надбавок правительство стремилось стимулировать полицейских оставаться на службе. По правилам о преимуществах службы городовых от 8 июня 1892 г. городовому, прослужившему в этой должности в одной и той же полицейской команде 7 лет, полагалась прибавка в треть оклада, но не более 50 рублей. Еще через 5 лет выслуги полагалась такая же прибавка. При увольнении в отставку с выслугой 20 лет единовременно выплачивалось 250 руб. За 30 лет стажа полагалась пенсия 96 руб. в год.

Государство предоставляло определенные гарантии в случае получения ранений и увечий на службе. Сотрудники полиции имели право на бесплатную медицинскую помощь. Увольняясь со службы по ранению, городовой, имеющий стаж более 15 лет, получал единовременное пособие в размере 250 руб. Вдова погибшего на службе полицейского получала ежегодное пособие 36 руб., но только если ее муж имел стаж более 15 лет.

В начале ХХ в. отношение общественности к полиции было далеко не однозначным. Отметим лишь одну тенденцию, распространенную в сельской местности в среде крестьянства – наибольшей по численности части населения России. Эту тенденцию лучше всего отражают достаточно частые примеры из служебного опыта сельской полиции Воронежской губернии.

В марте 1912 г. урядник В. Жилинский с четырьмя подчиненными зашел на двор к крестьянину О. Каширскому и попытался увести, судя по всему, украденных лошадей. В этот момент сзади к уряднику незаметно подкрался сын Каширского, Иван, и ударил полицейского в голову черенком от лопаты. После этого Каширские стали избивать упавшего урядника всей семьей. Вокруг них собрались несколько крестьян, которые с самого начала подстрекали семью конокрадов к расправе над В. Жилинским. Четверо других полицейских стояли в стороне и ничего не сделали, чтобы отбить от крестьян своего начальника, получившего в итоге серьезные травмы!..

В том же месяце в селе Давыдовке Коротоякского уезда полицейский патруль задержал несколько пьяных за антиобщественное поведение. В этот момент кто-то ударил в набат, и собралась толпа крестьян около 400 человек. Они попытались отбить задержанных, поэтому полицейским пришлось прибегнуть к угрозам применения оружия, до которого, правда, так и не дошло. Эти и многие другие примеры свидетельствуют о том, что крестьяне нередко допускали насилие в отношении представителей полиции.

Важно отметить, что численность полиции была относительно невелика, особенно в провинции. В Воронеже, например, в 1904 г. штат городской полиции не превышал 200 человек, а в уездах служили около 1200 полицейских стражников почти на 3,5 млн жителей губернии.

Социальные проблемы полиции вытекали из действовавших в российском обществе того времени сословных порядков. Наблюдался значительный разрыв между высшими чинами полиции и низшими в плане уровня материального благосостояния, образования, продвижения по службе (рядовым полицейским за редким исключением был закрыт путь в полицейское начальство). Закономерно, что колоссальное социальное неравенство проявлялось в этике общения между руководством и подчиненными. Рядовые сотрудники называли начальство «ваше высокоблагородие», а те даже в официальной переписке обращались к рядовым исключительно на «ты».

Тем не менее российская полиция успешно развивалась, показывала результаты и была серьезной силой. В таком состоянии она смогла победить революцию 1905–1907 гг. и доказывала свою эффективность вплоть до начала марта 1917 г., когда правоохранительная система Российской империи была расформирована официальными распоряжениями Временного правительства.

Бхудж (также кутти, гандаса) — индийское оружие типа глефы. Состоит из недлинной рукояти (около 50 см), соединённой с массивным клинком в виде ножа или тесака. Таким образом, это оружие схоже с короткими вариантами пальмы или дадао.

Винтовка Winchester выпущенная в 1886 году, стало самом дорогим ружьем в мире когда либо проданным с аукциона. Аукционный дом Rock Island Auction Company из Иллинойса смог продать 130-летнюю винтовку в отличном состоянии за 12 млн. 650 тыс. долларов.

Этот Winchester получил в подарок капитан Генри Лоутон за пленение вождя апачей Джеронимо. Для американских и мексиканских властей того времени, задержание военного вождя индейцев долгое время была целью номер один. Человек который это сделал, сразу стал национальным героем, а его поступок считался настоящим подвигом.

Проданная винтовка, которая помимо удобного рычажного механизма перезарядки, имела для своего времени беспрецедентную стабильность при стрельбе и огневую мощь.

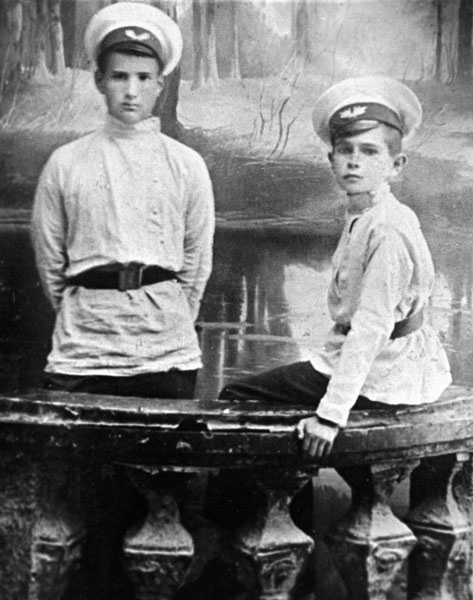

Эти темы уже приятно просто прочитать, и сразу думаешь: какими тогда воспитывали детей.

--Замирание нашего сада осенью.

--Река в лунную ночь.

--Лес в лучшую свою пору.

--Встреча войска, возвратившегося из похода.

--Дедушкин садик (для детей 12-13 лет).

Темы сочинений для младших классов:

--О том, что видела птичка в дальних землях.

--История постройки дома и разведения при нем сада…

--Великаны и пигмеи лесного царства.

Темы сочинений для старших гимназистов:

--Слово как источник счастья.

--Почему жизнь сравнивают с путешествием?

--Родина и чужая сторона.

--О скоротечности жизни.

--Какие предметы составляют богатство и почему?

--О высоком достоинстве человеческого слова и письма.

--О непрочности счастья, основанного исключительно на —материальном богатстве.

--О проявлении нравственного начала в истории.

--На чем основывается духовная связь между предками и потомством.

ИМХО: Современным педагогам и образовательной системе в целом явно есть чему поучиться у прошлых поколений.

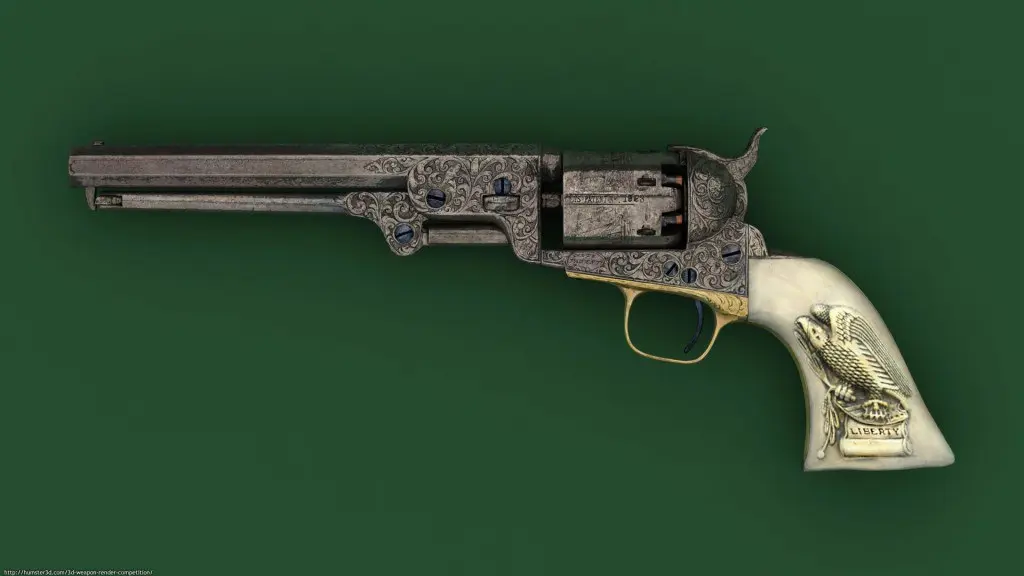

В конце 1836 года на фабрике Colt’s Patent Firearms Manufacturing Company в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, началось производство капсюльных револьверов Кольта — тогда еще пятизарядных, калибра .28, продаваемых под названием Colt Paterson.

Всего до 1842 года было выпущено 1 450 револьверных ружей и карабинов, 462 револьверных дробовика и 2 350 собственно револьверов. Естественно, все оружие было капсюльное. Первые образцы отличались малой надежностью, регулярными поломками и весьма несовершенной конструкцией.

Неудивительно, что правительство США не проявило особого интереса к новому оружию. Армия приобрела лишь несколько револьверных карабинов для испытаний. Самым большим заказчиком для компании Кольта стала Республика Техас, купившая 180 револьверных дробовиков и ружей для рейнджеров, и примерно такое же количество револьверов для военно-морского флота Техаса.

Некоторое количество револьверов (более мощного калибра — .36) заказали на свои деньги сами техасские рейнджеры, в частном порядке. Низкий спрос в 1842 году привел к банкротству фабрики.

25 февраля 1836 года был запатентован револьвер Кольта. А это значит, что у нас есть отличный повод обратить внимание на это оружие и полюбоваться им с различных ракурсов. Все же старинные револьверы — это стильно, солидно и просто красиво.

Colt Dragoon — револьвер, специально разработанный для конных стрелков-драгунов. Популярнейшая модель в 1850-е годы. Активно использовалась во время Гражданской войны в США.

Пожалуй, самый популярный из револьверов фирмы Кольта первого поколения. Вместе с винтовкой винчестера, Colt Peacemaker стал символом Дикого Запада и всего, что с ним связано. Более массовой и любимой народом модели оружия на тот момент просто не существовало. Главное отличие от первых револьверов Кольта заключается в том, что «Миротворец» использует унитарные патроны, то есть способен заряжаться гораздо быстрее: не нужно возни с порохом и шарообразными пулями.

А это красавец Colt Navy (1851) — фактически, облегченная версия «Драгуна», созданная, как нетрудно догадаться, для офицеров военно-морского флота. Изначально внешне почти не отличалась от предыдущей модели, но у нее не было мушки (морская качка сразу отметает прицельную стрельбу) и многие из них имеют гравировку. Некоторые из таких особо искусно изукрашенных револьверов вручались как наградные.

«Кольт Патерсон» — первая модель нового револьвера, которую запатентовал Сэмюэль Кольт. Оружие получило название в честь города, в котором развернулось производство.

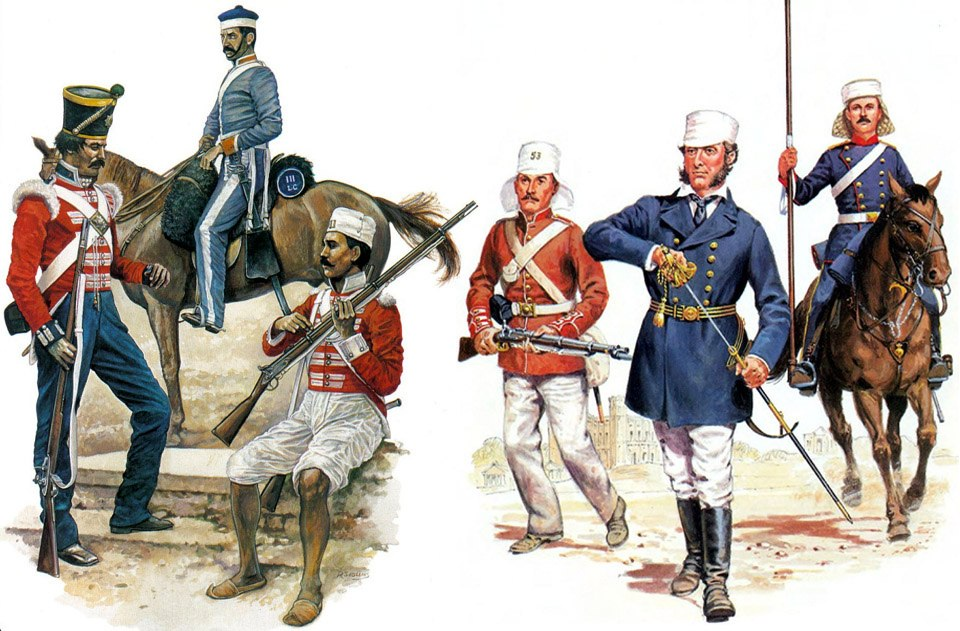

Более 166 лет назад, 29 марта 1857 года, с выстрела солдата 34-го Бенгальского туземного пехотного полка Мангала Панди в лейтенанта Генри Блау началось Великое индийское восстание против британских колонизаторов. А поводом для него, как известно, стал коровий жир, которым для лучшего скольжения по нарезам пропитывали бумажные оболочки патронов к винтовкам Энфильда образца 1853 года.

Получив эти винтовки взамен старых кремневых мушкетов "Браун Бесс", солдаты-индуисты, конечно же, не могли стерпеть столь циничного надругательства над священным животным. Их благородное негодование разделяли и местные солдаты-мусульмане, так как прошел слух, что, помимо коровьего, британские кафиры используют для пропитки патронов свиной жир.

Разумеется, истинный правоверный не должен даже прикасаться к таким патронам, уж не говоря о том, чтобы их обкусывать, как того требовала технология заряжания дульнозарядных винтовок. А если офицер этого требует, то лучше его зарезать, чем совершить куда более тяжкий грех, взяв в рот свинину.

Таким образом, "нечестивые" патроны стали катализатором восстания, в результате которого, согласно оценкеисторика Амареша Мисры, за несколько лет было убито в боях, казнено или умерло от голода и эпидемий почти 10 миллионов индийцев. Только восставших сипаев (солдат туземных войск) погибло более 100 тысяч. Англичане, не считая непальских гурков, сикхов и армий индийских князей, сохранивших верность британской короне, потеряли убитыми и умершими от ран от 11 до 15 тысяч человек.

А ведь всего этого могло не быть, если бы злосчастные боеприпасы смазывали каким-нибудь минеральным маслом, например, вазелином, не вызывающим идиосинкразии ни у каких религиозных конфессий. Но в 1857 году таких масел еще не было, их выпуск начался только в конце следующего десятилетия.

Инструкция на карточке гласила: «Растворите 1 фунт соли и 1/2 фунта нашатыря в 2-х квартах воды и разлейте полученный раствор в несколько бутылок ёмкостью по 1 литру.Как только вспыхнет пожар, бросьте одну или больше бутылок с приготовленной смесью в пламя».