Игры про дореволюционную Россию (XVII-XX в.). Подборка

Постсоветские подборки были, советские были, движемся дальше в прошлое. Тем более, что тема Российской империи или позднего Русского царства освещена меньше, чем какая-либо. Но зато тут неплохое разнообразие жанров и стилистик.

Сразу оговоримся - в подборках собраны игры, где весь сюжет или большая его часть происходит на территории России. То есть Europa Universalis, Age of Empires и многих других замечательных проектов здесь не будет.

И взята за основу будет именно эпоха примерно с правления Романовых вплоть до Революции (XVII - XX). Что касается более древних времён, про это будут другие подборки.

Мор. Утопия / Pathologic

Жанр - Хоррор / RPG

Год - 2005 / 2015 (ремастер), 2019 (ремейк)

Платформа - ПК, PS4, Xbox One

Разработчик - Ice-Pick Lodge (Россия)

Издатель - Бука, Devolver Digital (ремастер), tinyBuild (ремейк)

Популярная среди интернет-нетакусиков драма про эпидемию, охватившую город где-то в неназванной стране. Но за основу явно взята Российская империя незадолго до Революции, на что намекает архитектура, имена персонажей и многое другое. Найдётся место и мистике, куда уж без неё.

По ходу прохождения придётся натурально выживать - искать еду, воду, а также избегать этого самого мора. Болезнь постепенно распространяется по городу, наводняя его заражёнными.

Для прохождения сюжета доступны три персонажа, причём все трое одновременно сосуществуют в городе и проходят свои линии, иногда пересекаясь друг с другом. Атмосфера густо пропитана мистикой, русским фольклором и философскими аллюзиями.

Игра разработана студией Ice-Pick Lodge и, как и остальные её проекты, является артхаусом. Учтите это, если решите ознакомиться. Причём она была артхаусом ещё задолго до повальной моды на инди и получила культовый статус как в России, так и за её пределами. А в 2019 вышел ремейк.

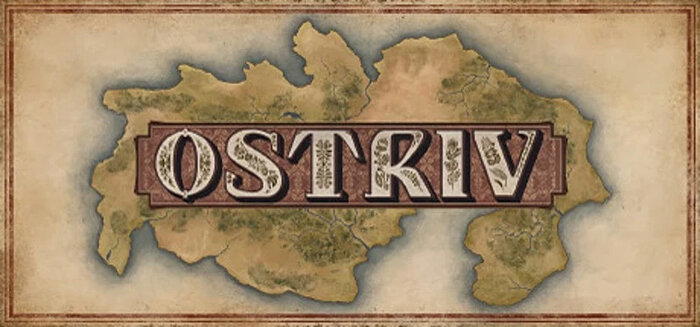

Ostriv

Жанр - градостроительный симулятор

Год - 2020 (ранний доступ)

Платформа - ПК

Разработчик - yevhen8 (Украина)

Издатель - yevhen8

Градостроительный симулятор в сеттинге Малороссии XVIII века. Разработан одним человеком - харьковским программистом Евгением, в работе находится ещё с 2018 года и до сих пор остаётся в раннем доступе. Тем не менее, многие рецензенты уже называют его своим любимым симулятором.

Геймплейно, это Manor Lords ещё до того, как появился Manor Lords. Строим деревню, добываем ресурсы, обеспечиваем потребности населения. Тут ничего прямо супер оригинального нет. Со временем деревня превращается в посёлок, а посёлок в город. Тут скорее упор делается на атмосферу.

Русский язык не поддерживается. Игра про Малороссию и сделана на языке Малороссии. Ну и английском ещё.

Приключения поручика Ржевского

Жанр - квест

Год - 2000

Платформа - ПК, смартфоны

Разработчик - Сатурн-плюс (Россия)

Издатель - Бука

Старый добрый русский квест из конца девяностых-начала двухтысячных. Тогда таких выходило много: про Штирлица, про Петьку с Василием Ивановичем, и даже по Варкрафту был (причём почти каноничный). Ржевский не стал самым известным русским квестом, но его и не забыли.

Перед нами буквально компиляция всех возможных анекдотов про поручика, поданная в игровом формате. Причём анекдотами тут всё не ограничилось, поэтому есть куча эклектики, вроде современных автомобилей и компьютеров середины прошлого столетия, камео Нео и Бэтмена, ну и до кучи можно встретить Родиона Раскольникова, Казанову и других. Стилистика откровенно кислотная, плюс с изрядным количеством неприкрытой пошлятины, но в этом и была прелесть жанра. Всё таки русские квесты в своё время были целой культурой.

Геймплей описывать тяжело - это квест. Тыкаем по экрану, смотрим заставки, наслаждаемся диалогами. Вроде как по сравнению с другими представителями жанра здесь намного меньше внимания уделено именно геймплею и больше сюжету с шутками. Но это пусть судят его знатоки.

Help Will Come Tomorrow

Жанр - симулятор выживания

Год - 2020

Платформа - ПК. PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series S|X, Switch

Разработчик - Arclight Creations (Польша)

Издатель - Klabater

Симулятор выживания в Сибири. Игра повествует о крушении поезда в 1917 году, на самом излёте Империи.

Начинается всё с того, что на шедший по транссибирской магистрали поезд напали грабители и случайно вызвали крушение. Теперь придётся как-то дождаться спасения, сидя у костра, и не умереть от холода и голода. Ни еды, ни оружия, ни медикаментов нет, а вокруг кишат животные и бандиты.

Перед нами вариация на тему "This War of Mine" (издатель и страна производства те же) с костром вместо дома. Но с особенностями. В первую очередь, это очки действия. Найти нужный ресурс не проблема, но вот распределить силы для работы - совсем другое дело. Плюсом идёт ещё одна уникальная фишка - классовый конфликт. У нас тут среди главных героев может быть и сторонник большевиков, и имперец, и крестьянин, и дворянка. Придётся мирить, а то перегрызут друг-друга.

Бонусом идёт очень красивая стилистика, избегающая чернухи и мрачнухи. Стиль рисованный, со множеством приятных эффектов, хорошо дополняющих стилистику.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Жанр - квест

Год - 2005

Платформа - ПК

Разработчик - Step Creative Group (Россия)

Издатель - 1С

Ещё один квест, но на этот раз не "русский квест". То есть он русский, но не входит вот в этот ряд трешёвых анекдотичных поделок, типа Петьки с Чапаевым или того же Поручика Ржевского. Ни тебе отсылок к современным явлениям, ни сатиры, ни мемов из интернета. Реально серьёзная попытка адаптировать произведение Гоголя в интерактивном формате, передав его фирменную атмосферу с небольшим налётом юмора.

Сюжет в целом всем известен, но вдруг кто не читал/не смотрел: главный герой, кузнец Вакула, живущий на хуторе в Запорожской Сечи, влюбился в девушку Оксану. Она согласилась выйти за него замуж, но только если он принесёт ей пару туфлей как у императрицы. Ну, придётся что-то делать. Главный герой встретится со множеством интересных персонажей, даже пересечётся с чёртом, а в конце поиски приведут его в Петербург.

Также сюжет в один момент пересечётся с другой гоголевской классикой - с "Вием" и мы даже поиграем за Панночку.

Смысла описывать жанр квеста нет. Эта игра, несмотря на различия в настроении и стиле с "классическими" русскими квестами, по игровому процессу не отличается ничем.

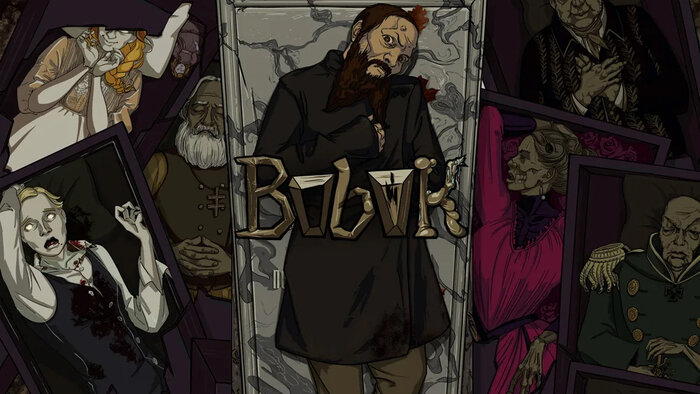

Бобок

Жанр - визуальная новелла

Год - 2021

Платформа - ПК

Разработчик - Secta (Россия)

Издатель - Secta

Мрачная визуальная новелла по произведению Фёдора Достоевского.

Действие происходит в Петербурге XVII века. Главный герой - сильно пьющий писатель, мучащийся от головных болей и странных голосов в голове. В один день он попадает на кладбище и понимает, что слышит голоса мертвецов. А они не просто так болтают, а обсуждают свои жизни и размышляют о смерти. Оригинальное произведение философское и мрачное, под стать остальному творчеству Достоевского.

По сути, это даже не новелла, а визуальный роман. Тут интерактивность минимальная, а сюжет идёт дословно по тексту первоисточника. Но всё же и участие игрока требуется, потому что мы будем участвовать в написании будущего романа главного героя.

Чёрная книга

Жанр - RPG / карточная игра

Год - 2021

Платформа - ПК, PS4, Xbox One, Switch

Разработчик - Morteshka (Россия)

Издатель - HypeTrain Digital

Карточная игра с пошаговыми боями, совмещённая с классическим RPG.

Действие происходит в 1879 году в Пермском краю. Мы играем будущей ведьмой, потерявшей жениха. Он по неизвестным причинам покончил с собой и главная героиня для его спасения решила влезть в чёрную магию и отправиться в Ад за душой умершего возлюбленного.

Особенность здешнего мира, это совмещение христианства и мифологии народов коми. То есть мы и с классическими чертями столкнёмся, и со всякими вакулями и ворсами. Плюсом идёт большое внимание разработчиков к истории малой родины. Среди локаций немало реальных мест тогдашней Пермской губрении, показан быт того времени, культура.

Боевая система пошаговая и карточная: перед боем игрок формирует колоду из карт на атаку, защиту или эффекты, а во время боя использует их, соблюдая лимит на количество карт за ход. Кроме того, есть финансовая система, позволяющая зарабатывать деньги разными способами, и система прокачки персонажа через получение опыта за победы над врагами. Также игроку предстоит принимать моральные решения, влияющие на развитие сюжета и концовку игры.

The Thaumaturge

Жанр - RPG

Год - 2024

Платформа - ПК, PS5, Xbox Series S|X

Разработчик - Fool's Theory (Польша)

Издатель - 11 bit studios

Разбавим ламповую подборку небольшим вкраплением Русофобии.

Это польская игра про Польшу. А Причём тут Польша в этой подборке? Ну, она была в составе Российской Империи и её население до сих обижено этим фактом.

Действие происходит в Варшаве 1905 года. В главной роли выступает Виктор Шульский - маг, способный видеть и разговаривать с населяющими наш мир демонами. Также у него обострены все чувства (мы их будем прокачивать) и есть умение читать эмоции людей.

Герой — «тауматург»: этакий маг, способный управлять мистическими существами, которых видит только он. Сюжет сочетает социальные конфликты и мистику.

Боёвка пошаговая и со стороны чем-то напоминает вышеописанную "Чёрную книгу", но при этом и сильно отличается. Тут идёт в ход манипуляция пороками, эмоциями и чувствами. Разные виды демонов уязвимы к разному. Кстати, вне боёв мы тоже можем влиять на людей этими силами. Тем более, что человек вполне может быть одержим демоном.

Тут дело в том, что эти вот "тауматурги", это по сути психологи, борющиеся с психологическими проблемами и травмами. А вся эта магия и демонология по сути иносказательные рассуждения и внутренних тараканах людишек.

Ну и что касается заявленной русофобии - она здесь есть. Не прям какая-то жуткая, но польские разработчики не упустили возможность высказаться. Тем более, что время выбрано подходящее - 1905 год, первая революция.

Река

Жанр - песочница

Год - 2024

Платформа - ПК

Разработчик - Emberstorm Entertainment (Германия)

Издатель - Fireshine Games

Ещё одна игра про ведьму. Теперь не RPG, а песочница в открытом процедурно-генерируемом мире.

Играть будем ученицей бабы Яги. В этой роли предстоит исследовать леса и деревни, заниматься крафтом, выполнять квесты и строить. Главная особенность - избушка на курьих ножках. Это наш ходячий хаб, в котором живёт главная героиня и развивает её. Улучшения, декор и остальное. По сути, это главная особенность песочницы. В остальном очередной майнкрафт в низкополигональном стиле и с русским духом.

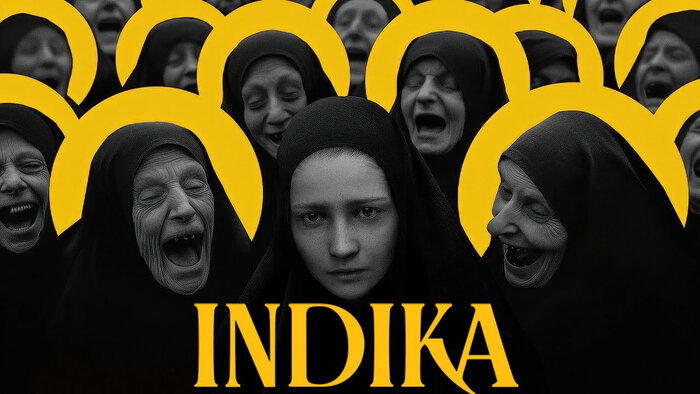

Indika

Жанр - симулятор ходьбы

Год - 2023

Платформа - ПК, PS5, Xbox Series X|S

Разработчик - Odd Meter (Россия)

Издатель - 11 bit studios

Нашумевший артхаус от московской Odd Metter, совмещающий хоррор и трагикомедию. По заявлениям разработчиков, в сюжете сочетаются элементы произведений Достоевского и Булгакова. Хотя на самом деле тут немало от Балабанова и Быкова, потому что по факту та ещё чернуха местами.

Главная героиня - православная монахиня Индика, одержимая Дьяволом. Её итак не любили в монастыре, но, после неприятного инцидента со свящёнником, решают убрать подальше и отправляют с миссией в другой монастырь. По пути она встречает беглого каторжника Илью, который слышит в голове голос Бога. И вот такие мягко скажем противоположности вместе отправляются в путь. Направляются они примерно в одно и тоже место.

Параллельно смотрим флешбеки Индики, выполненные в стиле 16-битных мини-игр. Там показывают, как она докатилась до жизни такой и попала в монастырь.

По геймплею это симулятор ходьбы, разбавляемый головоломками и небольшими экшен-моментами. Например, будет погоня на мотоцикле в самом начале.

Тут скорее важна стилистика - мрачнуха, смешанная с юмором. Причём юмор необычный - есть и сломы четвёртой стены, и эксперименты с постановкой, и просто неприкрытые провокации. Плюс сам мир игры отличается от нашего - это Россия XIX века, смешанная со стимпанком и странным гигантизмом. По мнению некоторых игроков, это визуализация психических проблем.

Но, к сожалению, известна игра в первую очередь не качеством, а скандалами. Во первых, автора критиковали за оскорбление чувств верующих и русофобию. Ну не любят у нас, когда кто-то хотя бы косвенно затрагивает такие деликатные темы. Во вторых сами авторы после 2022 года уехали из России и осудили страну сами знаете за что. Хотя потом пытались оправдываться тем, что это издатель (польский) заставил записать скандальное видео. Так что про Индику в основном слышали, что это плохая игра, и в основном те, кто читают политические телеграм-каналы.

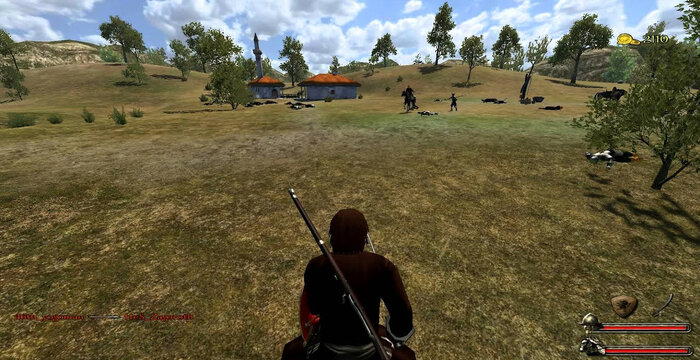

Mount and Blade: Огнём и мечом

Жанр - RPG

Год - 2011

Платформа - ПК

Разработчик - Студия «СіЧъ» (Украина)

Издатель - 1С, Paradox Interactive

Спин-офф первой Mount and Blade, созданный киевской студией Сiч. Переносит игрока из вымышленной Кальрадии во вполне реальную Русь XVII века, одержимую войной с крымскими татарами и шведами. Также есть Запорожская сечь как отдельная сторона.

В основе сюжета лежит одноимённая книга и в целом эта игра намного более сюжето-ориентирована, чем оригинал. Но всё равно можно будет выбрать путь развития и даже сторону. Можете присягнуть любимому царю Алексею Тишайшему, уйти в Запорожье к казакам или даже перебежать на сторону тех же шведов.

В плане геймплея почти тоже самое, что и в оригинале, но с особенностями. Особенность эта - огнестрел, полностью меняющий баланс боёвки, как он поменял боёвку и в реальной жизни. Всё хардкорно и вы часто будете ловить ваншоты лицом. Сложнее стало собирать армию - теперь просто так заехать в деревню и набрать 15 крестьян с вилами не получится, нужна репутация. Из-за этого особенно тяжело вначале. Ну а в остальном всё тот же M&B - катаемся по карте, ловим бандитов, грабим корованы, продвигаемся по социальной лестнице и становимся в итоге самым крутым парнем на деревне игровой карте.

Спасибо за внимание

Впереди подборки на древнерусскую тематику, а дальше возврат к постсоветскому сеттингу.

Спасибо за активность под постами, она сильно выросла в последнее время. Это лучшая награда для автора.

Предлагайте свои игры, пишите замечания. Только без агрессии. Оправдываться за то, что не включил Сталкер и World in Conflict в подборки про СССР было откровенно утомительно.

Но вообще интересно, вспомните ли вы игры именно на дореволюционную / имперскую тематику, потому что на вторую подборку игры набрать не получается.