Красивые римские солнечные часы

Это гениальное устройство было точными карманными часами своего времени, сообщавшими владельцу время, где бы он ни находился в Римской империи.

Это гениальное устройство было точными карманными часами своего времени, сообщавшими владельцу время, где бы он ни находился в Римской империи.

Века плывут, подобно китам,

в своей среде молчаливой.

Их ровный путь уныл, как и мой.

Но мой - имеет предел.

(М.Шербаков)

Бытовой предмет поздних римских легионеров, к оружию не относящийся (хотя как посмотреть). Не совсем простая сковорода - складная.

Римская солдатская сковорода со складной ручкой для удобства хранения и портативности. Эта сковорода, вероятно, принадлежала солдату II легиона Августа, базирующемуся в Римском Иске (ныне совр.Карлеон), III в.н.э. Национальный Музей римского легиона (National Roman Legion Museum) в Карлеоне, Уэльс.

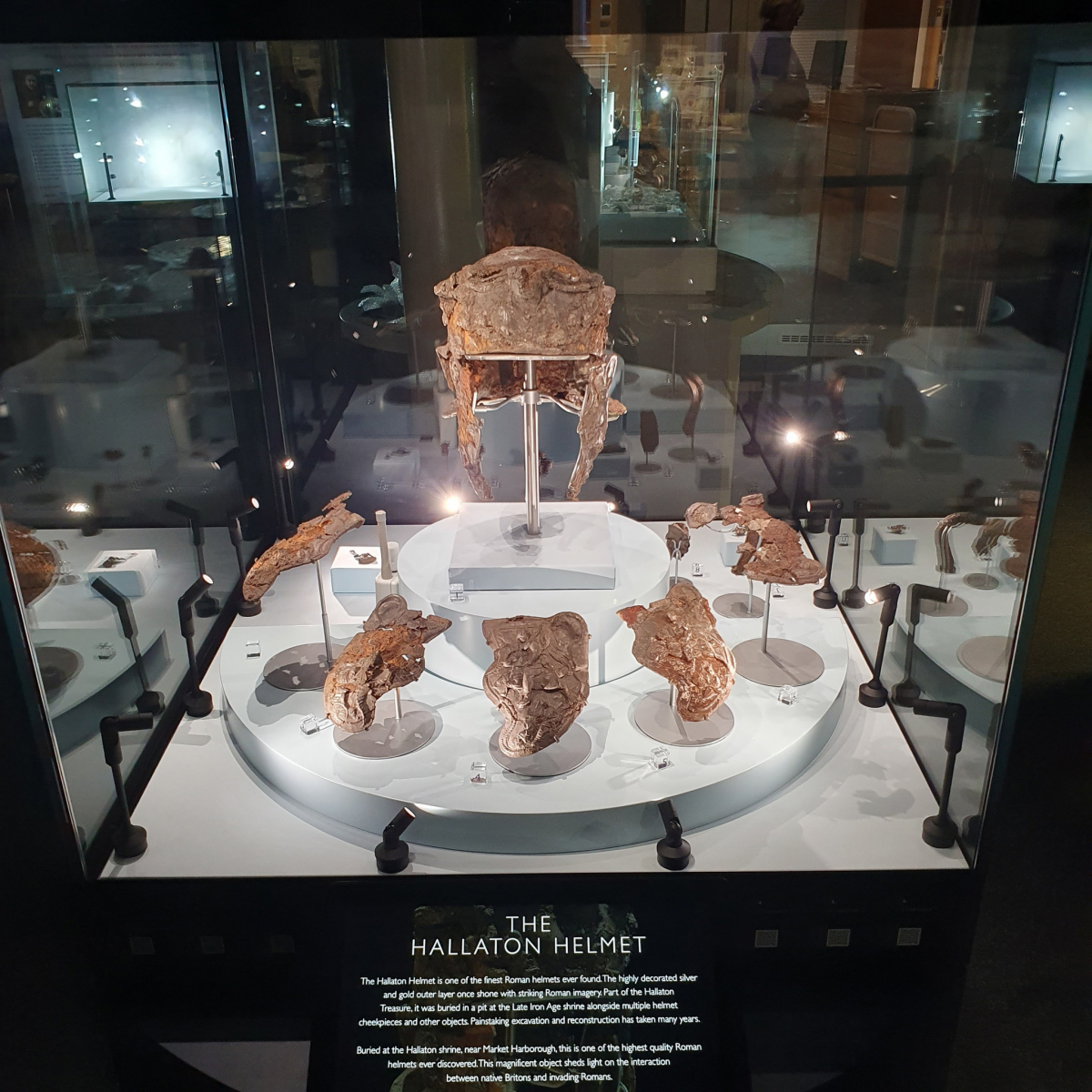

Он принадлежал римскому кавалерийскому офицеру, который одним из первых римлян отправился на покорение Британии. А теперь этот шлем распечатали на 3D-принтере...

В 2000 году близ деревушки Галатон в английском Лестершире учёные обнаружили святилище эпохи бронзового века. Более точное датирование показало, что памятник относится к самому раннему периоду римского владычества. Первые вторжения в Британию римляне совершили ещё под командованием Юлия Цезаря, но планомерное завоевание британских островов сыны Марса начали только уже при императоре Клавдии в 43 году н.э.

Святилище, видимо, было важнейшим культовым местом для местных племён, здесь проводили религиозные ритуалы и оставляли подношения богам. В качестве подношений вполне могли выступать и материальные ценности, например ー захваченные у врага оружие и доспехи. Продолжившиеся в 2001 году раскопки позволили извлечь из земли более 5000 римских и британских монет, украшений, костей животных и т.д. Однако самой потрясающей находкой стал декорированный римский шлем, принадлежавший скорее всего кавалерийскому офицеру.

Сказать, что при обнаружении шлем был фрагментарным ー значит ничего не сказать. Он был разбит на множество фрагментов, так что изначально учёные даже не сразу определили, что перед ними. Чтобы не потерять ни крупицы важнейших научных данных, исследователи извлекли целый блок почвы, доставили его в лабораторию и в течение 10 лет методично расчищали. Вместе с упомянутым шлемом, например, обнаружили ещё несколько нащёчных пластин, принадлежавших другим шлемам.

Декор шлема и правда восхищает: идущий по кругу купола лавровый венок, витой растительный орнамент на назатыльнике, женский бюст в окружении львов и баранов на налобной пластине. Основа шлема железная, а поверх неё тонкий слой позолоченного серебра. Такой шлем запросто мог принадлежать офицеру, занимавшему высокое положение в римской военной иерархии.

Буквально только что стало известно, что учёные создали не одну, а целых две копии этого шлема. Причем пошли они двумя путями. Первую реплику археолог и специалист по римскому вооружению Франческо Галуччо создал старой-доброй кузнечной ковкой, а вторую ювелир Раджеш Гонья... распечатал на 3D-принтере. Теперь обе копии украшают музейные экспозиции: в Галатоне и в музее Харборо, рядом с оригинальным шлемом.

Не знаю, как вы, а автор поста теперь знает, какой шлем он хочет себе для реконструкции! По датировке идеально подходит.

Дорогие читатели! Как и обещала, публикую продолжение Ножа колдуна под названием Последний ключ, на этот раз с участием понравившихся вам героев, капитана Шурочкина и отца Артемия. Также внимание уделено и вашему старому знакомцу, коту-оборотню по имени Кефир. И не стоит забывать, что где-то в еловом лесу спит трехголовый Ящер, который должен вот-вот проснуться, потому что пора уже героям отправиться на поиски последнего ключа, открывающего ворота в другой мир.

После странного разговора в кабинете начальства Шурочкин сомневался, заходить ли прощаться к Яковлеву или просто так, по-английски, как говорится, покинуть помещение. Ему еще билеты успеть взять на поезд. Судя по адресу на визитке, предстоял масштабный переезд. За тетушку он не волновался, она точно без него не пропадет. Хотя наверняка будет не рада его увольнению из Следственного Комитета. Впрочем, можно и не ставить ее в известность, сказать, что перевели в другой отдел и дело с концом.

Куда пропал отец Артемий? Вот с ним просто необходимо было переговорить после всего, что случилось. Времени-то почти не осталось. А дома его ожидал еще один сюрприз. Тетушка уже собрала вещи и на пороге вручила ошалевшему племяннику конверт.

- Саша, тут приезжали с работы, просили срочно тебе вещи собрать и вот, билет на самолет. Опять неотложная командировка, да?

- Кто приезжал? – не понял Шурочкин

- Такой здоровенный, черный, с бородой. Саша, неужели у вас такие страшные служат? – ужаснулась тетушка

- Служат, - улыбнулся Шурочкин, - у нас всякие служат.

Значит Евгений Николаевич все заранее рассчитал. И билет, и вещи, и избавил от разговора с тетушкой. Командировка, значит. Вот и весь сказ. Тоже неплохо, с другой стороны. Шурочкин не понял только одного: Евгений Николаевич сказал, что ждет его завтра, но билет был на сегодня, да еще с таким расчетом, что вполне можно было оказаться на месте в рабочее время. Секретная служба была слишком секретной. Поскольку больше никаких других указаний Шурочкин не получил, он решил отправиться прямо на место.

Лететь самолетом было недолго, а на месте таксист отвез Шурочкина с его чемоданом в центр, к крупному массиву из старинных желтых домов и с сомнением сообщил:

- Приехали. Кленовая 15, а где 15А не скажу точнее, туда вовнутрь не заехать, поотгораживались, понимаешь, шлагбаумами и воротами. Вам туда, пешком под арку.

Шурочкин привычно подхватил чемодан и пошел в направлении домов, которые выглядели исключительно жилыми. О том, что где-то тут могла располагаться целая секретная служба, ничего даже и косвенно не напоминало. Старый спокойный жилой квартал. Ну какая секретная служба?

Во внутреннем дворе и правда нашлась табличка с номером 15 А, а рядом облезлая вывеска «Старая книга», прямо над дверью с львиной мордой и кольцом в зубастой пасти. В точности как на визитке.

Шурочкин решительно ухватился за кольцо, но тут же отдернул руку. Кольцо было ледяным и обжигало кожу. Он осмотрелся. Ручек или звонков нигде не было. Тогда он вытащил визитку и еще раз сверился. Кленовая 15А, Старая книга. Никакой ошибки. Боковым зрением он увидел, как глаза львиной головы скосились в сторону визитки. Да быть такого не может! У бронзовой головы? В любое другое время Шурочкин не поверил бы в это ни за что, но учитывая все, что произошло с ним в последнее время, он нерешительно кашлянул и тихо произнес:

- Здравствуйте! Меня вызывали. Капитан Шуточкин.Шурочкин.

Львиная голова поморщила нос и пожевала кольцо. Но через секунду дверь сама собой приоткрылась, сначала показав в узенькой щели тьму и выпустив музейный аромат книг, старых ковров и антикварной мебели, а потом и вовсе широко распахнулась, определенно приглашая вовнутрь. Шурочкин, не колеблясь вошел. Он был абсолютно уверен в себе и настроен весьма решительно. В конце концов, таинственный Евгений Николаевич сам пригласил его в свою службу, а не он, Шурочкин напросился. Значит, его здесь ждут. Должны ждать.

В глубине музейной тьмы слышался негромкий разговор и тонкий звон фарфоровой посуды. Шурочкин оставил чемодан у двери и осторожно прошел дальше, на теплый зеленый свет. В уютно освещенном лампами помещении, с пола до потолка забитом книгами, разной степени старости, за низеньким кофейным столиком с резными затейливыми ножками сидели за шахматной партией двое: седой мужчина в синем пиджаке и черноволосое нечто в черной одежде. Черное нечто заносило тонкую руку над доской, шевелило словно щупальцами невероятно длинными пальцами то над одной, то над другой фигурой, бубнило что-то утробно, потом хватало себя за нос, за острый подбородок, вздыхало и падало как в омут в глубокое каминное кресло с высокой спинкой. Седой господин сидел спиной к вошедшему Шурочкину, его лица он никак не мог видеть, а вот разбойничью рожу третьего, в отлично сшитом сером костюме, разливавшего весьма ловко чай по неимоверно изящным и невероятно дорогим фарфоровым чашкам, разглядел хорошо.

- Бесполезно, Валя! Я вам в который раз говорю. Это же чистый шулер, вы просто посмотрите на него! – убеждал черного разливающий чай бандит. Во рту у него не было ни единого натурального зуба. Вся верхняя челюсть сияла золотом, а нижняя серебром. Он почесал рукой, покрытой наколками обрубок уха и сообщил - Давайте лучше пить чай, вот уже и дорогой гость, которого мы ждали. С вас, кстати, пятисоточка, святой отец, вот уж где проиграли, так проиграли! Вчистую! Приехал он, а я с самого начала говорил!

Безухий бросил чай и пошел навстречу к капитану, распахивая объятия:

- С приездом, дорогой Сан Саныч!

Седой мужчина оторвался от партии, встал из-за стола и внезапно оказался отцом Артемием собственной персоной. Черное нечто, которого безухий называл Валей осталось полулежать в кресле, не проявив к новоприбывшему Шурочкину никакого интереса.

- Весьма, весьма рад, дорогой Сан Саныч! – безухий троекратно расцеловал Шурочкина, стиснув в крепких объятиях.

С чего бы ему так радоваться Шурочкину, было не понятно. Капитан смотрел в наглое ухмыляющееся лицо и не узнавал, хотя было в нем что-то такое неуловимо знакомое, но вот что, Шурочкин не мог понять. С ориентировки что ли какой-то преступник? Отец Артемий тем временем достал из кармана портмоне, отыскал пятьсот рублей и протянул безухому:

- Признаю, Кузьма Евграфович, хотя и не положено мне ставки делать, но вы кого хочешь уговорите, хоть шестикрылого серафима!

Он подошел к Шурочкину и протянул руку.

- Не ожидали? Я, честно говоря, сам от себя не ожидал, но, как говориться, пути Господни..

- Ой, давайте без этого, святой отец! – перебил его безухий, ловко засовывая в несколько раз сложенную купюру в жилетный карман. – Сан Саныч с дороги, прошу к столу!

- Кузьма Евграфович? Кефир??? – обалдел Шурочкин все еще не веря происходящему.

- Именно так. Я и есть, собственной персоной. В человеческом облике я, разумеется, эту плебейскую кличку не переношу, но учитывая наши с вами близкие отношения в Выгорьевске и Москве, готов вам простить эту вольность. – поклонился безухий.

Шурочкина устроили на диване, сунули в руки по бутерброду, вернее по очень сложно собранному сэндвичу и снабдили чаем, с большим количеством сахара и половинкой лимонного кружка.

- А это Валя! Непревзойденный аналитик, мастер сэндвичей из всего и ничего, сотрудник потрясающей работоспособности и мерзейшего, упрямейшего характера. Внучище самой Аполлинарии Юрьевны! – представил черное существо Кефир.

Валя фыркнул и показал довольно кривые желтые зубы.

- Паразит! Бабке скажу! – обиделся Валя

- Валя у нас чай не пьет. – заявил Кефир и осушил одну за одной чашки, стоявшие перед ним и перед Валей. - Начальства сегодня не ожидается, поэтому мне поручено вас расквартировать. Жилье вам положено служебное, Валя на первом, начальство на последнем, святой отец на втором расположился, а вас, стало быть напротив батюшки, в однокомнатную.

Оборотень ловко распоряжался хозяйством, утащил чемодан Шурочкина по лестнице наверх и выдал ему по пути маленький старинный ключ с львиной головой.

- У нас тут все просто, двери не запираются. Страж чужих все равно не пропустит. – пояснил Кефир

- А ключ зачем? – простодушно удивился Шурочкин

- Это не ключ, а пропуск, считайте служебное удостоверение. Без него в нашем мире никуда. Поэтому советую носить его при себе на цепочке. – инструктировал Шурочкина оборотень.

- Кеф..Кузьма Евграфович, а вы где расквартированы? – уточнил Шурочкин

- А я на первом, рядом с Валей. Там присмотр нужен. Мало что.. –уклончиво сообщил Кефир

- А мало ли ЧТО? – поинтересовался Шурочкин

- Уж больно неугомонные они. Хоть и внуки Аполлинарии Юрьевны, а все ж присмотр нужен! Да потом все сами поймете. Вот ваше жилье, прошу!

За толстой зеленой дверью Шурочкина ожидал викторианский рай. Вся старинная мебель была покрыта кружевными или вышитыми салфетками, покрывалами, скатертями, на стенах с роскошными бархатными обоями расположились картины, картиночки и тарелочки с изображениями пышных цветов, спелых фруктов и отвратительно складчатых кудрявых младенцев. Шурочкин с содроганием отвернулся от картины в мощной золотой раме, на которой розовый и по поросячьи толстый ребенок с выпученными глазами в рубашке до пят и чепце возился на сочной траве с тремя крошечными собаками, напоминающими мохнатых чихуа-хуа. Кефир же был противоположного мнения и в полнейшем восторге от квартиры.

- Как квартирка? Шик! Богато! Не то, что этот самый, минимализм. Тьфу!

- Спасибо, Кузьма Евграфович, очень уютная квартира. – выдавил из себя Шурочкин, только и думая о том, что когда оборотень уйдет, он немедленно снимет свиноподобного младенца со стены.

- Ну, располагайтесь. Ужин можно заказать наверх, а можно внизу, в компании. Сегодня Евгения Николаича не будет, поэтому не взыщите, я на свой вкус заказал. – сообщил Кефир, собираясь уходить.

- Еще и ужин? – удивился Шурочкин.

- Обижаете! – закатил глаза оборотень. – Таких сотрудников удалось заполучить! За святым отцом Евгений Николаевич год охотился! Такая фигура!

Он по кошачьи прошмыгнул за дверь, а Шурочкин, забыв о младенце и о чемодане подошел к выходящему во двор-колодец окну.

Значит за отцом Артемием охотились год. Интересно, а за ним сколько? Ну и зачем этой организации понадобился священник? Они же вроде как на другой стороне. Или нет? Ну Кефир ладно. Оборотень. А вот что такое этот Валя, за которым нужен глаз да глаз? Аналитик и кулинар, как представил его кот. Кот вообще выглядел излишне разворотистым и деловым. И рекомендации Шурочкину ведь именно он дал, Кефир. Так, стоп. И с отцом Артемием тоже он познакомил. Газету-то кот принес. Значит, выходит это кот и свел их с Артемием? А зачем? Чтобы в секретную службу вытащить? Может вообще все это Выгорьевское дело специально подстроено было? С чего там все началось? С газетной статьи. Статьи некой Эльвиры Лозы, которую никто никогда не видел. Мало ли бабок- ведьм в российской глубинке, но на стол Яковлеву легло именно это дело, по личному распоряжению начальства, генерала, который и передал Шурочкина с потрохами в лапы Евгения Николаевича. Надо это обдумать. И вообще держать ухо востро, уж больно мягко тут стелят и вкусно кормят.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Выпущена царем Фракии и диадохом (т.е. полководцем, унаследовавшим часть империи Александра) Лисимахом, 297-281 гг. до н.э.

Римский военный диплом центуриона Ликкая, сына некоего человека по имени Бирс из Марсунии (ныне хорватский город Славонски-Брод), ветерана флота Мисены. Выдан в 71 году н.э., во время правления императора Веспасиана.

Прекрасно сохранившийся фригийский крылатый шлем. Был продан на аукционе за £160 000 (19 100 000 рублей)

4 век до н.э.

Кольцо, которое, как считается, принадлежало Жанне д'Арк. Кольцо изготовлено из позолоченного серебра, на верхней грани чернью выполнены буквы I и M, а на двух боковых – надписи IHS и MAR, в обоих случаях означающие Иисуса Христа и Марию

Продано на аукционе за $425 000 (41 140 000 рублей)

~1400 год

Золотой динар Дамасского халифата. Чрезвычайно редкая и представляющая большой исторический интерес монета. На монете упоминается регион Хиджаз на территории Саудовской Аравии. А конкретно, на ней написано: "Шахта командующего правоверными в Хиджазе". Вес монеты - 4.27 гр.

Всего в мире таких монет немногим больше десятка.

в 2011 году она была продана на аукционе за $6 000 000 (580 800 000 рублей).

723 год.

Так выглядит самый дорогой ром в мире.

Ром был найден в 2011 году во дворце Хэрвуд-хаус в Великобритании. Во дворец ром попал вместе с другими товарами и рабами, вывозившимися из Вест-Индии.

В 2013 году, 6 бутылок светлого рома были проданы на аукционе за £25 000 (2 997 409 рублей) и несколько бутылок обычного рома за £7 000 (839 274 рублей) каждая. В 2014 году, последние 16 бутылок были проданы за £100 000 (11 989 638 рублей).

Кстати, дворец сейчас принадлежит прямому потомку Хэрвудов.

1780 год. Вест-Индия.

Золотой лист из короны, использовавшейся во время коронации Наполеона Бонапарта. Это последний сохранившийся в мире лист из этой короны.

Лист был изъят из короны еще до церемонии, поскольку Бонапарт счел ее слишком тяжелой. Императорский ювелир Мартен Гийом Бьенне вырезал оттуда шесть таких листов и отдал их своим дочерям, по одному каждой. Проданный лист передавался в семье Бьенне из поколения в поколение до настоящего времени.

Был продан на аукционе в 2017 году за €625 000 (64 512 662 рублей).

1804 год. Париж.

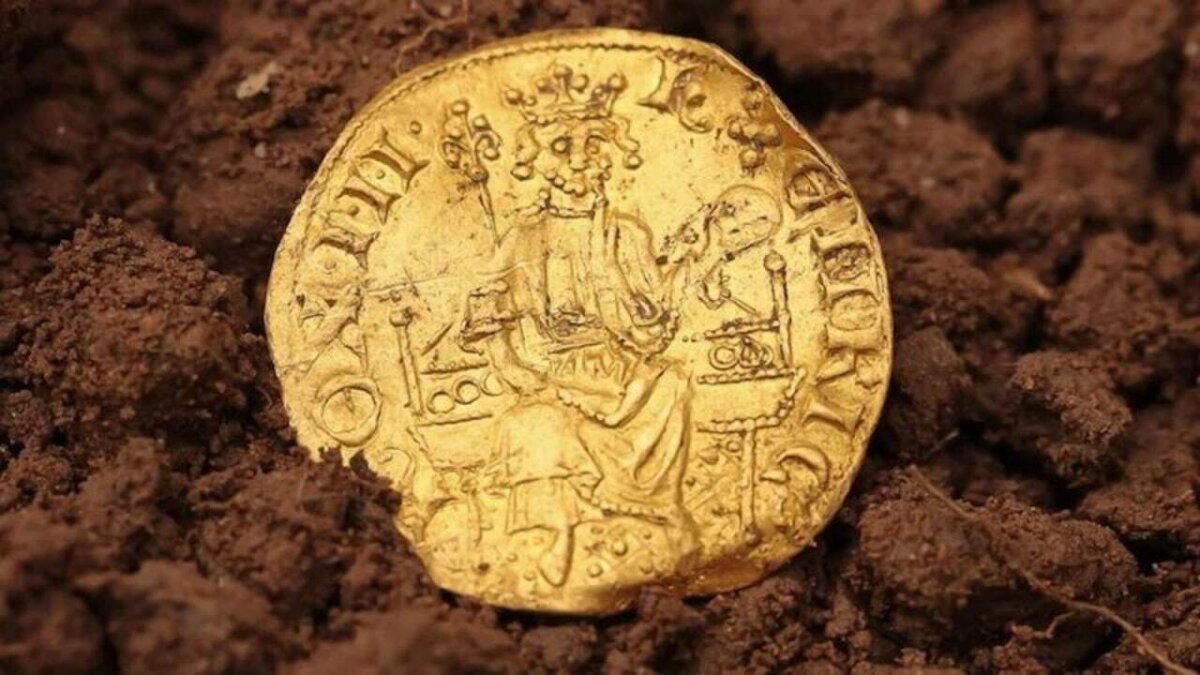

Редкий золотой пенни Генриха III. Таких найдено всего меньше 10 штук, остальные были расплавлены. Эта монета была продана на аукционе за $730 000 (70 664 000 рублей).

2000-летнее кольцо с сапфиром изумительной работы, предположительно принадлежавшее Калигуле. На нём изображена последняя жена Калигулы Цезония.

Было продано за $750 000 (72 600 000 рублей).

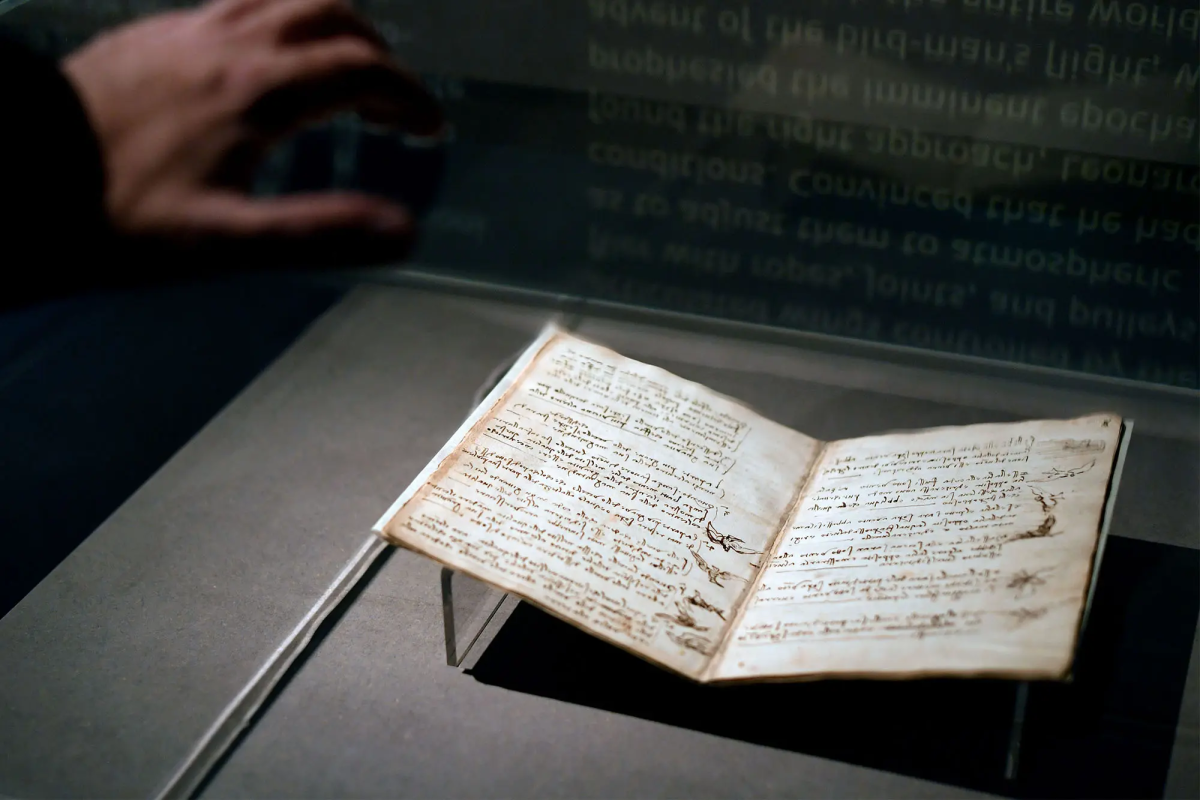

Тетрадь с рукописями Леонардо да Винчи. Была выкуплена Биллом Гейтсом в 1994 году за $31 000 000 (3 000 800 000 рублей). В 1997 году Гейтс оцифровал рукопись и выпустил компакт-диск с её содержимым.

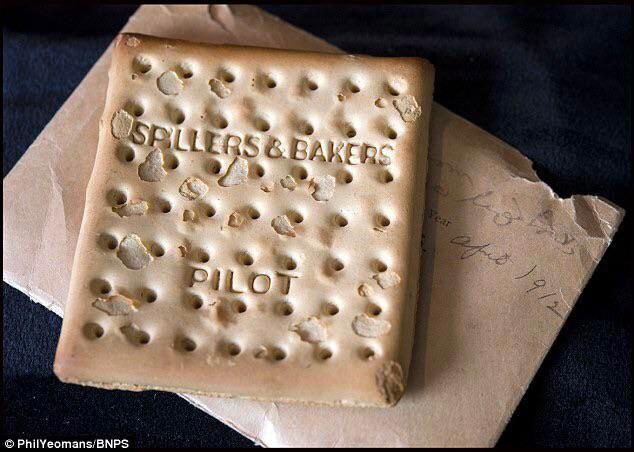

Возможно, самый дорогой в мире крекер. Это крекер со спасательной шлюпки Титаника. Ему 109 лет. Продан в 2015 году за $20 000 (1 936 000 рублей). Возможно, съеден.

Римская монета отчеканенная в честь убийства Юлия Цезаря. Продана за $3 500 000 (338 800 000 рублей) в 2020 году

Подготовлено каналом Записки Цицерона. Больше артефактов здесь

P.S. Все цены переведены на российские рубли с учётом курса на день публикации поста.

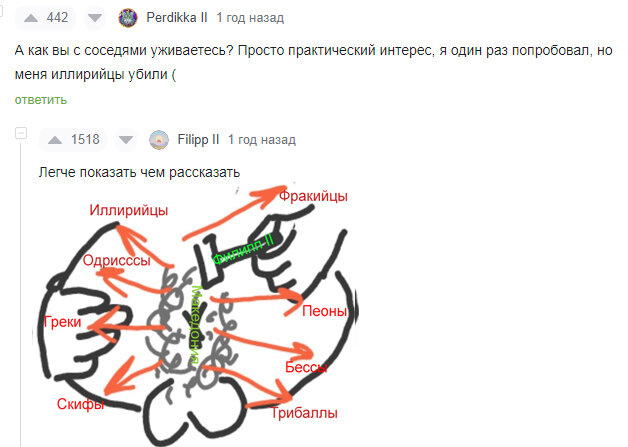

Взлет македонского царства в древнем мире был стремительным, особенно по меркам истории – вот мы изучаем вялотекущие разборки между греками, а тут уже им на голову падает новый гегемон откуда-то с задворок цивилизации. Такому колоссальному взлету Македония обязана человеку, заложившему основы ее военной мощи – Филиппу II.

Географически его будущее царство состояло из двух частей – собственно верхней и нижней Македонии. Обе половинки на тот момент составляли то, чем была страна в момент вступления Филиппа на трон – огромную задницу.

В 359 году македонская армия была разбита иллирийским династом Бардилом, в бою пало 4000 македонян и сам Пердикка. Учитывая, что полевые силы македонян можно оценить на тот момент примерно в 8-10 тысяч человек, гибель до 40-50 % от наличных сил, вкупе с царем можно считать фактическим уничтожением ее армии.

Немногие выжившие были сломлены, и перед Филиппом стоял не вопрос захвата всего мира, а более насущная задача – как сделать так, чтобы Македония в принципе выжила.

Первым шагом было замириться с Бардилом, поэтому Филипп заключил с ним союз, взяв в жены его дочь (по другим версиям, внучку или племянницу) Аудату.

Соседнее пеонийское племя он расположил к себе подарками, равно как и фракийского царя, в рукаве которого был конкурирующий кандидат на македонский трон – Павсаний. Афинский же претендент на македонский престол, Аргей, был устранен стремительной атакой Филиппа.

Здесь нужно уточнить по Аудате, если она была именно дочерью победителя Македонии, то ситуация реально отчаянная, ведь Бардилу было под 90 и вряд ли его дитачка была ровесницей двадцатичетырехлетнего Филиппа. С другой стороны, ребенка она ему впоследствии родила, поэтому не факт, что брак был ювелирным.

Справедливо решив, что врагов у страны еще много, а хоть македонские цари и практиковали многоженство, но здоровье не бесконечное, поэтому нужно искать иной способ решать проблемы.

Чтобы понять, как Македония оказалась в столь бедственном положении, необходимо проанализировать ее воинские силы в дофилипповскую эпоху.

Основу вооруженных сил Македонии составляла конная «дружина» царя или гетайры.

Конная часть македонской армии заслуженно считалась одной из лучших в Элладе, не уступавшей фессалийским всадникам, которые не боялись атаковать (пусть и на марше) спартанских гоплитов [1]. А вот с пехотой все было печальнее – в силу патологической бедности Македония не имела среднего класса, как в те же Афины, поэтому у нее отсутствовала главная сила античной Греции тяжеловооруженная пехота гоплитов [2].

Пехотное ополчение македонян, по всей видимости, представляло собой что-то типа легковооруженных дротикометателей по образцу своих соседей, многочисленных фракийских племен, и разбегалось от врага при первом удобном случае.

Реформа Филиппа II была проста как вилы – если граждане не могут купить себе доспехи и броню по примеру афинян, то необходимо их обеспечить за счет государства [3]. Впрочем, оставалась другая проблема – психологическая, сила гоплитов состояла из внутренней готовности к ведению бою на расстоянии вытянутой руки [4]. Она складывалась на базе греческого менталитета и их культуры, что нельзя было просто вложить их в головы людей, выросших в другой среде. Проще было переселить самих греков, как было сделано в Мемфисе, где существовали целые кварталы наемников эллинов [5]. Македонская же среда была куда ближе к «варварскому» нежели к эллинскому [6]. Решение было весьма элегантным, хотя и не всегда правильно понимаемым в современной науке – македонские пехотинцы были перевооружены на длинные пики сариссы (около 6 метров), которые позволяли держать противника на психологически комфортном расстоянии от себя [7].

Обычно удлинение сариссы преподносится как безусловное благо, ну типа вы представляете – Филипп догадался, что 6 метров длиннее, чем 2! Это ж гениально, ведь теперь македоняне могли наносить первый удар по противнику.

Идея, что длинное копье было длиннее короткого понимали в Греции и до Филиппа, в частности афинский (!) военачальник Ификрат, коему приписывается (Диодор, XV, 44) создание корпуса пельтастов с четырехметровыми копьями и маленькой пельтой, вместо внушительного асписа (метровый щит в диаметре, называемый также гоплоном). И как ни странно оглушительного успеха реформа Ификрата не имела, Афины все также опирались на тяжеловооруженных гоплитов с двухметровым копьем, равно как и остальные греческие города-государства. Естественно, удлинение копий не было безусловным благом и несло с собой ряд проблем [8]

Существует западный термин killing zone или зона поражения, пространства вокруг воина, которая может быть атакована им [9]. Так вот у греческого гоплита – это фактически полусфера перед ним на расстоянии метра, территория, где он может атаковать и одновременно защищаться. У македонского же фалангита эта зона смещена вперед примерно на 4 метра, но если враг ее пройдет, то на расстоянии метра перед собой сариссофор будет уже уязвим. Решением этой проблемы становился сам македонский строй, ведь пройдя первую линию сарисс, противник бы натыкался на ряд наконечников, выставленный второй шеренгой пехотинцев и так далее.

Ключевое слово здесь «строй», стоило утратить монолитность как «македонские» фаланги вырезались в ближнем бою римскими легионерами, поэтому удлинение пик совершенно не следует рассматривать как однозначное преимущество «первого удара». Решить проблему сохранения строя, можно было лишь строевой муштрой, вкупе с переходом пехоты на регулярные рельсы с постоянной шагистикой и маршевой подготовкой [10].

Тут снова возникает висящий в воздухе вопрос - а что можно было взять и просто завести себе регулярную армию? Дело в том, что регулярная профессиональная армия – это несоизмеримо дороже ополчения гоплитов (которые составляли основу вооруженных сил тогдашних гегемонов – Афин и Фив) и наемников (которых можно распустить по окончании кампании). Откуда у нищей, находящейся на грани распада Македонии, были деньги на то, чтобы платить новой профессиональной армии?

Распорядитель: Казна пустеет, мой царь. Откуда мы возьмем средства на выплату жалования?

Филипп: Парни, вы издеваетесь? У нас же есть регулярная профессиональная армия!

Подход был предельно прост – чем платить македонянам было уже не его проблемой, а соседних государств, создавая самую совершенную военную машину того времени, Филипп с ее же помощью выколачивал деньги на армию. Причем в плюс великий македонянин так и не вышел, несмотря на колоссальные средства, получаемые с завоеванных территорий, на момент знаменитого похода в Персию, страна была банкротом. Но и это была уже проблема Персии…

Кроме того, Филипп был настоящим менеджером по разнообразию здорового человека, в его армии царила полная инклюзивность – тяжелая пехота, легкая пехота, инженерные войска, ударная кавалерия и конные метатели дротиков. И это не говоря уже про небинарных пехотинцев астетайров, которые могли воевать в ближнем и дальнем бою.

Но вернемся к событиям пятидесятых годов – после реорганизации армии Филиппа на Балканах начался адок.

Дело в том, что основа стратегии соседних государств состояла в том, чтобы набижать пограбить македонские корованы и спешно свалить обратно. Вот только убежать теперь от Филиппа было невозможно, упразднив обоз, он совершал стремительные марш-броски, доходящие до 50 км в сутки. Укатав в грунт соседнее племя пеонов и разжившись дополнительными землями, Филипп отправился к своему иллирийскому тестю.

Собранные Бардилом 10 000 пехотинцев и 500 всадников были фактически уничтожены в битве на Лихнидском озере (358 г. до н.э.), вместе с самим царем. Удар македонской пехоты в угол иллирийского каре сломал строй, а гетайры с тыла завершили разгром, чем поставили точку в семейных делах Филиппа по этой линии.

Ладно, давайте потихоньку ускоряться, а то до Херонеи никто не дочитает. Секретом успешной политики Филиппа было то, что греческий мир представлял собой на тот момент эпичный серпентарий, который предпочитал сраться между собой – союзы расторгались по настроению и бывшие друзья охотно устраивали взаимный пиздорез по любому поводу. В такой мутной воде македонский монарх просто успешно лавировал, успешно кося под такого же невменько, как и все прочие греки.

К примеру, в 356 году фокидяне захватили богатейший город Дельфы, что даже по меркам античных греков было форменным пидарством, ибо там сидел оракул и вот это вот все. В результате им объявили Священную войну, такой крестовый поход по-античному, Deus Volt во имя Аполлона.

К общему движу Филипп присоединился в 353 году по просьбе союзника Фессалии.

Но в этот раз противостояли македонскому царю уже не легкие балканские пехотинцы, а тяжеловооруженные греческие гоплиты под руководством Ономарха.

Ономарх и сам был не дурак повоевать, он заманил Филиппа на подготовленные позиции, где разместил метательные машины, которые дали залп в упор по македонской фаланге, а пехота тирана обрушилась на войска монарха. Шок македонян можно понять, ведь единственное место во Вселенной, где 365/10000 дежурят метательные орудия – это Вулкан, куда орлы кольцо несут, а местность на Мордор была явно не похожа.

Здесь же можно отметить ту самую проблему строя, когда маневрируя на горной местности, македоняне оказались уязвимы к атаке (та самая проблема строя и длинных копий), Филипп был разбит, но не разгромлен [11]. По образному выражению македонского монарха, он отступал, чтобы сильнее ударить как баран рогами и… таки ударил. Год спустя в 352 году Филипп разгромил Ономарха на Крокусовом поле, отправив его армию на морское дно.

Армия Филиппа состояла из 20 000 пехотинцев и 3000 всадников, Ономарх же в свою очередь обладал аналогичным числом пехоты, но всего 500 фокидскими конниками. Противник македонянина делал ставку на тяжеловооруженных гоплитов, уже принесших ему победу, но совершенно недооценил мощь фессалийских всадников, которые снесли конницу фокидян на левом фланге Ономарха, после чего нанесли удар в тыл фаланге [12]. Погибло до 40 % армии Ономарха, вместе с самим полководцем, которого Филипп приказал распять. Как всегда отличились Афины, союзники фокидян, флот которых приплыл как раз к моменту всеобщего бегства.

В 351 году Филипп возвращается из фракийского похода, а в Афинах звучит первый наезд нового и непримиримого противника Филиппа, афинского оратора и демагога Демосфена. Македонский монарх, который решительно не уважает демократические ценности (что полбеды) и ведет самостоятельную политику (а вот это уже наглость), был красной тряпкой для тогдашнего гегемона (в их собственных мечтах) Афин. Демосфен так хуесосил Филиппа на протяжении следующего десятилетия, что умудрился по ходу дела родить целый жанр – филиппика или гневная обличительная речь.

Демосфен один из немногих разглядел угрозу в амбициозном «варваре», но сколотить коалицию против него мешала репутация самих Афин. Надо понимать, что в греческих государствах гомосексуализм был особо популярен в Спарте и Фивах. Причем тут Афины? А они пидорами были.

В отношении Афин македонский монарх пытался вести даже несколько умиротворяющую политику, представляясь эдаким бро, но наладить отношения так и не смог. Обострение произошло в 341 году - афиняне послали в Херсонес Диопифа с наемниками, который вступил в конфликт с Кардией. Этот город в свою очередь обратился к Филиппу за помощью, который уже тогда понимал твердо – пусть хоть метеорит рухнет на землю, но Кардия! Должна! Стоять!

Македонский царь направил к Диопифу послов, однако тот подверг их пыткам, грубо нарушив дипломатический протокол, потом и вовсе переключился на грабеж кораблей [14]. Филипп послал письмо Афинам с требованием утихомирить своего ебанько, в пику этому посланию Демосфен произнес речь, общий посыл которой сводился к тому, что Диопиф наш мерзавец и ему надо помочь. Что Афиняне и сделали, чем видимо, окончательно допекли Филиппа, который объявил им войну [13].

По славной международной традиции, македонский монарх кинул силы, чтобы пресечь зерновые сделки (для Афин, конечно же), осадив Перинф. Не добившись особых успехов, Филипп разделил войска и осадил еще и союзный Перинфу Византий (современный Стамбул), ведь если не выходит взять один город, то два точно получится (нет). Кроме того, царь захватил еще и торговые суда Афин с зерном, чем изрядно поправил свое материальное положение, но в целом ситуация складывалась для него печально.

С одной стороны, у Филиппа теперь было много зерна и досок, с другой два незахваченных города, которым начал помогать даже персидский монарх, а до кучи приплыл афинский военный флот с чрезвычайно хмурым видом.

Вспомнив, что оба города буквально вчера были его союзниками, Филипп снимает осаду, заключает с ними мир и… Все бы ничего, если бы не чем-то недовольный афинский флот, блокирующий македонские корабли. Но тут в руки афинян попадает письмо, в котором сказано, что во Фракии вспыхнуло восстании против власти македонян и надо срочно помочь братушкам, куда грозные флотоводцы и немедленно отчалили.

Остается только добавить, что письмо он отправил сам себе, и никакого восстания не было.

Итак, жребий был брошен, Афины также объявили войну Филиппу, а ястребы во главе с Демосфеном получили полный карт-бланш. Оратор бросил все силы на привлечение на свою сторону Фив – чрезвычайно могущественного полиса, который знаменит победой над Спартой. Филипп в то время возвращался домой из неудачного похода на Перинф/Византий, по дороге дав пизды скифам и получив пизды от трибаллов.

В 338 году события подошли к кульминации – Афины сошлись с македонянами в дипломатической битве. Поле битвы – Фивы, где посольство во главе с Демосфеном прибыв на переговоры с могучим полисом, обнаружило там македонских посланцев. Эта партия осталась за афинянами – Фивы отдали предпочтение группе Демосфена, что он не преминул записать себе в актив. Однако исследование 2002 года позволило по-иному взглянуть на этот вопрос – была найдена речь «Против Дионда» другого участника посольства Гиперида, из которой следовало, что фиванцы колебались и после мощной речи Демосфена [14]. Как бы то ни было, против Филиппа объединились два сильнейших греческих полиса.

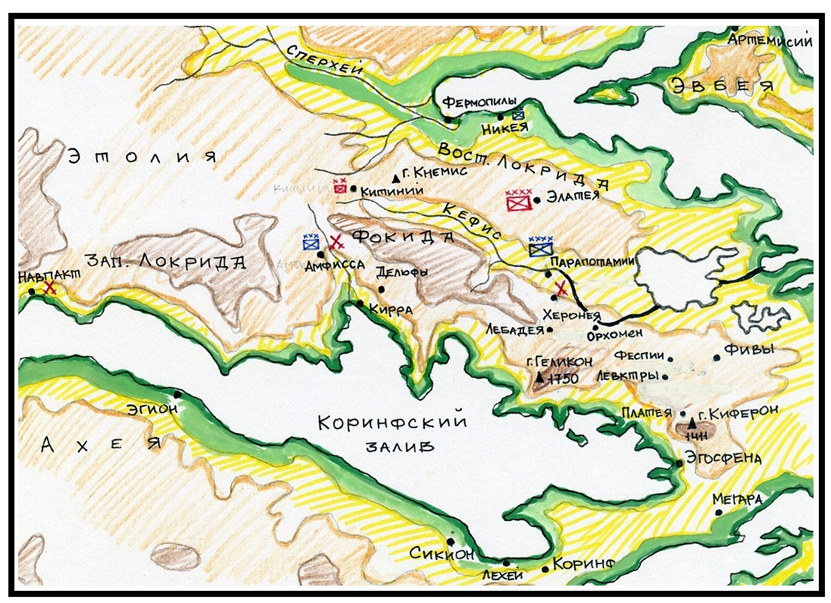

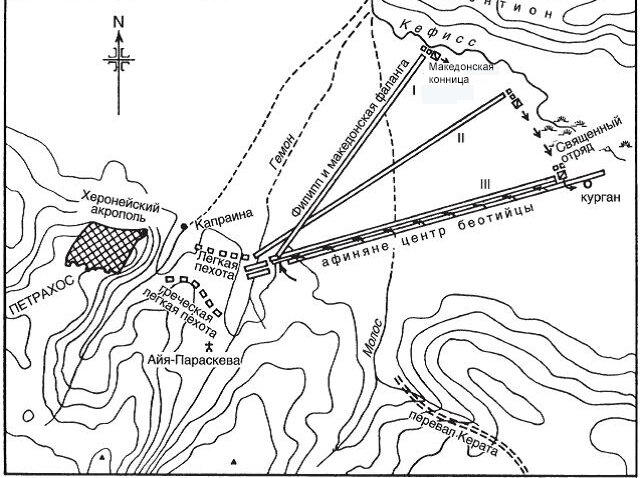

Весной стороны действовали малыми силами в долине Кефисса, но, похоже, особого успеха здесь Филипп не имел, поэтому он решил пройти через перевал между городом Китиний и Амфисса.

Проблема была в том, что перевал охраняли наемника под предводительством Хареса и Проксена и так просто прорваться через узкий проход Филипп не мог. Ситуация складывалась не лучшим образом, но тут наемники, охраняющие перевал перехватывают письмо. В котором сказано… Что во Фракии…

Во Фракии снова восстание!

Но Проксен и Харес были опытными полководцами, которые понимали, что Филипп не идиот, чтобы использовать один и тот же прием дважды, поэтому спокойно отвели войска [15].

Ну, а Филипп ночью пересек перевал, разбил наемников и взял Амфиссу. Союзники резонно рассудили, что писем о фракийском восстании у Филиппа еще много. И если продолжать такие маневры, то закончить войну можно сильно раньше ожидаемого, поэтому собрали остатки сил и отступили к Херонее, где и разыгралась главная битва.

Армия Филиппа насчитывала 30 000 пехоты и 2000 всадников, численность союзников достоверно неизвестна, я склоняюсь к мысли о незначительном превосходстве, возможно, около 35 тысяч пехотинцев и сопоставимого числа конников. Однако в качественном отношении это были совершенно разная конница

Основу обеих армий составляла тяжеловооруженная пехота

Демосфен встал в ряды фаланги, перейдя от слов к делу. На поле боя должны были столкнуться две парадигмы – классическая греческая концепция и македонская. Здесь нужно дать некоторую оценку того, как психологически воспринимали греки своих противников или, по крайней мере, как Демосфен хотел, чтобы союзники видели македонян. Афинский оратор последовательно придерживался определенного образа Филиппа в своих речах [16]. Демосфен представлял македонского монарха, как хитрого предводителя варваров, который побеждал за счет уловок и хитростей, но неспособного к правильному бою двух фаланг. Это неплохо ложилось на существующие стереотипы восприятия македонян как не совсем настоящих греков, больше похожих на варваров.

Построение союзников наилучшим образом отражало эти представления ровный строй гоплитов на левом фланге афиняне, центре наемники, справа беотийцы (союз городов под предводительством Фив) и наконец, фланг прикрывал фиванский священный отряд. Это подразделение на тот момент по праву считалось лучшим в Элладе, оспаривая силу самих спартанцев. 150 пар любовников, 300 лучших гоплитов, которым предстояло прикрывать самый опасный участок греческого войска – правый фланг.

Филипп расположил свои войска под углом к греческому войску, на правом фланге с отборной пехотой напротив афинян встал он сам. Левый фланг занимали 2000 всадников, а македонская фаланга диагональю протянулась через все поле [17].

Бой начался на левом фланге афинян и… сразу же лучшие войска Филиппа, вместе с ним сами начали отступать. Союзники увидели перед собой то, что и можно было ожидать от варваров – они не выдержали столкновения с гоплитами и отступают, осталось вытеснить их с поля боя и можно праздновать победу [18]. Стратокл, афинский командующий тогда крикнул:

- Мы должны до тех пор не отставать от врагов, пока не загоним их в Македонию!

Филипп, отступая со своими лучшими силами, тогда тоже произнес одну фразу, но ее я процитирую позже. Весь греческий строй начал смещаться влево, ведь македонские части были выстроены под углом, а их центр и правый фланг в бой еще не вступили. В результате этого смещения между союзниками и священным фиванским отрядом образовался разрыв, поскольку они остались на месте, куда бросилась конница македонян.

Вернемся на левый фланг Филиппа, монарх отступал, сомкнув щиты, огрызаясь от атак афинян, но все же шел назад. Пока не занял возвышенности. Тут я вспомню слова Филиппа, которые он произнес в самом начале своего отхода, тогда он сказал

- Афиняне не умеют побеждать.

Македонская фаланга остановилась на холме. Цепочка приказов бежит по строю. Разворот. Опускаются копья и македоняне переходят в контратаку. Опасный маневр, который осуществляли спартанцы при Фермопилах, но то были лучшие войска Эллады, а сейчас те, кого считали варварами, обрушиваются на цвет греческого войска. Греки во время преследования потеряли строй, а сейчас перед ними были наконечники македонских сарисс, прорваться сквозь которые они не могли. Центр македонского войска еще вначале был отведен назад, но пока Филипп отступал, они двигались вперед и теперь уже сариссофоры и гипасписты (пешая гвардия царя) образовывали прямую линию, а греки сломали строй, увлекшись ложным маневром монарха.

Левый фланг союзников рухнул, Демосфен бежал среди многих, спасаясь от своего заклятого врага. На правом фланге конница македонян окружила фиванцев и методично вырезала лучшие части, но к этой атаке мы еще вернемся. Войска беотийцев оказались в ловушке, гоплит был всегда уязвим справа, ведь последнего воина в фаланге не прикрывал сбоку щит – это должен был сделать священный отряд, но сейчас там была лишь пыль и всадники врага. Настал коллапс греческого войска - гоплиты бежали, не помышляя о сопротивлении, на месте остались лишь 300 фиванцев. Их перебили до одного.

Несмотря на возможность организовать преследование и превратить отступление союзников в разгром, Филипп не стал этого делать, отдав приоритет политическим соображениям.

Потери сторон доподлинно неизвестны – 1000 афинян было убито и 2000 взято в плен, однако, сколько погибло союзников не ясно. Можно грубо оценить потери греков в 3000 человек и до 1000 македонян.

Филипп отметил победу по славной македонской традиции – наебенился в щи.

Описать состояние греческого мира после поражения довольно сложно, но представьте, что где-то в небесах появился лик Зевса и произнес:

- Аллоха, греки! Теперь вы больше не увидите никаких минусов!

Представили масштаб истерики в городах? Отчасти паника была обоснованной, ведь то, что впоследствии запретил Филипп, было настоящим шоком для греков. В целом же условия мира для Афин оказались достаточно травоядными, они сохранили значительную часть своего влияния, не говоря уже про самостоятельное управление. Города объединялись в единый союз с тем самым бесчеловечным и безумным по своему ужасу условием для всего мира эллинов. Им запретили нападать друг на друга. Впереди был великий поход на Персию, который создаст новую веху истории. Эпоху эллинизма, но это уже совсем другая история.

Я знаю, что вы уже устали, побудьте еще немного со мной – осталась последняя загадка битвы при Херонее.

Гибель Священного отряда

Уничтожение 300 фиванцев произвело впечатление даже на самого Филиппа, по словам Плутарха, он «осматривая трупы, оказался на том месте, где в полном вооружении, грудью встретив удары македонских сарисс, лежали все триста мужей, и на его вопрос ему ответили, что это отряд любовников и возлюбленных, он заплакал и промолвил: «Да погибнут злою смертью подозревающие их в том, что они были виновниками или соучастниками чего бы то ни было позорного». (Плутарх, Пелопид, 18)

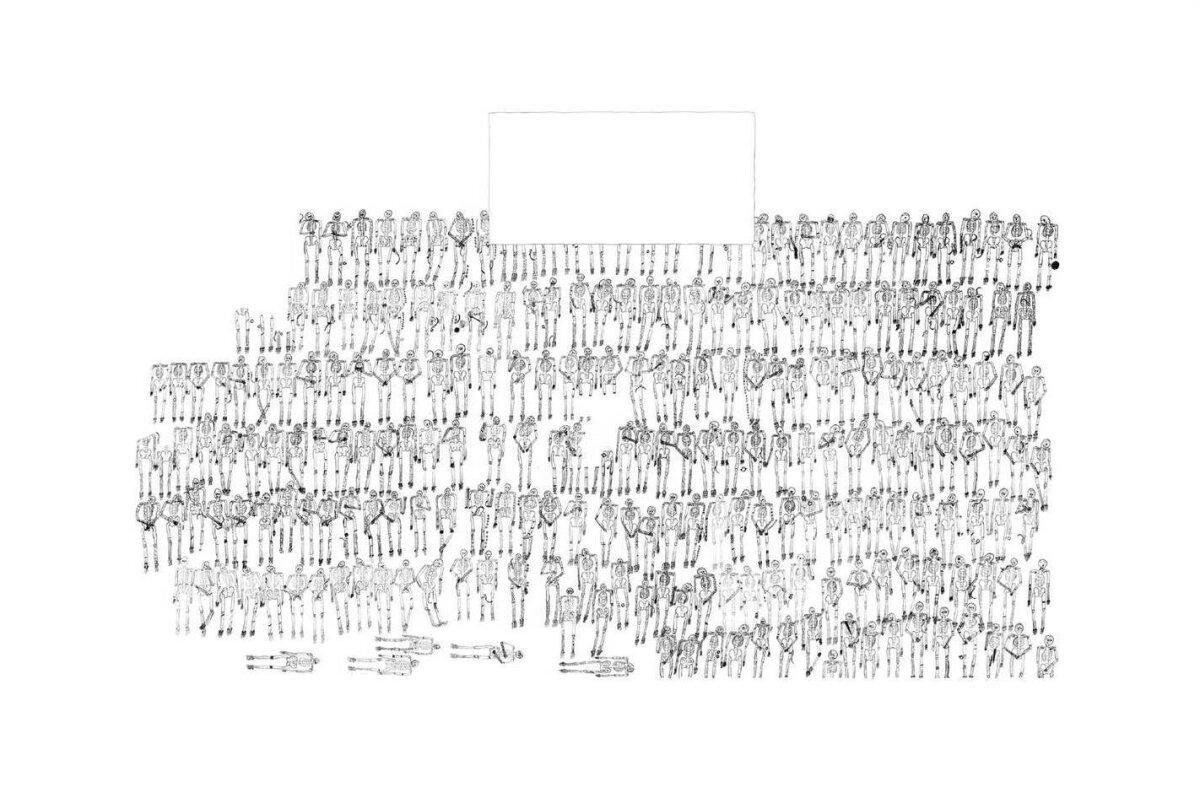

В месте их гибели, по словам Павсания (IX, 40) была воздвигнута статуя льва, под ней лежали воины Священного отряда.

Немало споров вызвала кавалерийская атака македонян уже в современном научном сообществе. Дело в том, что на западную историографию оказала значительное влияние книга Джона Кигана 1976 года «Лицо войны», где он подверг сомнению эффективность кавалерийский атаки против готовой к отражению пехоты. Это создало сомнения в том, что в действительности атака на фиванцев была [19]. Иронично, но наше научно-популярное пространство таких проблем не испытывает, поскольку работа Кигана на русский не переводилась, поэтому тенденции семидесятых годов прошлого века до нас дошли. Вместо них у нас переведены на русский передовые наработки Чарльза Омана тридцатых годов все также прошлого века, где у конницы подобных проблем не было.

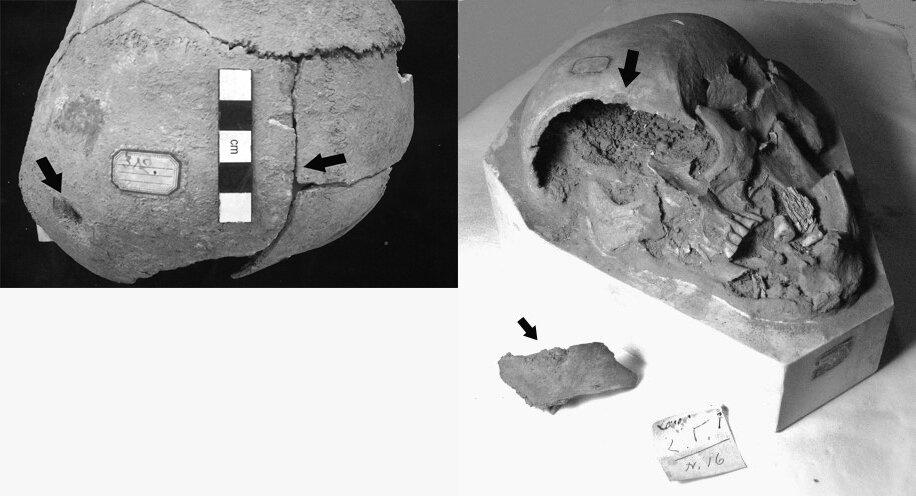

Одной из гипотез было то, что в действительности кавалерийской атаки либо не было, либо она была осуществлена после удара македонской пехоты. В пользу этого ложился пресловутый тезис о невозможности атаки конницы на выстроенную пехоту и слова Плутарха, где оружием, которым были убиты фиванцы названа сарисса. Хотя это оружие и было на вооружении всадников, но появилось позднее и только у конкретного подразделения продромов, тогда как атаку осуществляли гетайры. Свет на эту дискуссию пролила одна находка…

3 июня 1818 года (уже нашей эры) английский путешественник Джордж Л. Тейлор в компании трех друзей отправился на исследования окрестностей Херонеи в поисках экспонатов британского музея, которые могли случайно оказаться в греческой земле. По его рассказу, лошадь споткнулась о выступающий камень, чем и привлекла внимание джентльмена [20]. Нанятые в окрестностях крестьяне занялись раскопками, и из земли показалась статуя… А впрочем, смотрите сами:

Особенно колоритно смотрится в его отчете часть, где уважаемый англичанин сокрушается, что статую так и не удалось переправить в Британский музей, несмотря на все его активные письма.

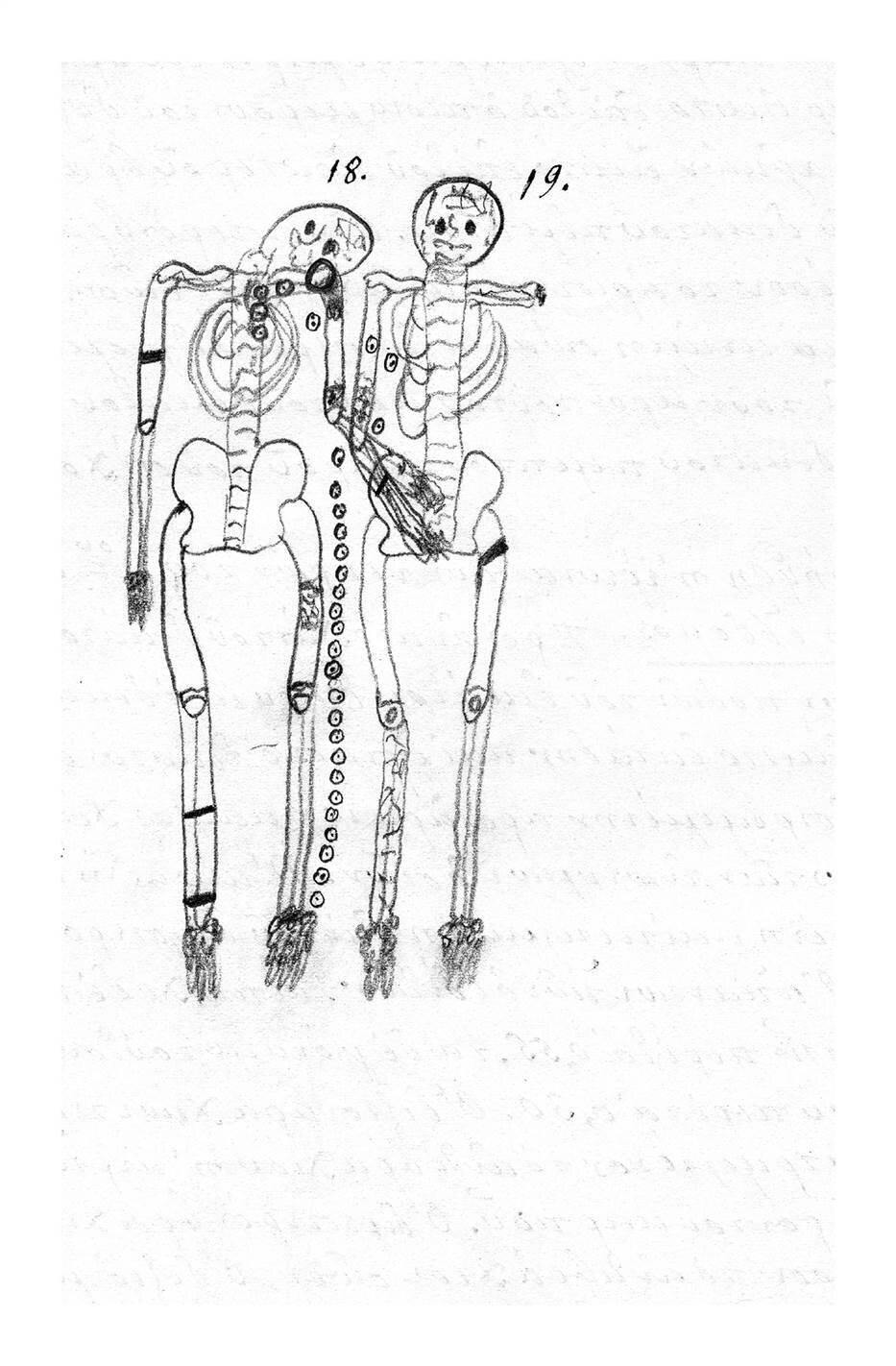

Позднее в ходе раскопок подо львом были обнаружены 254 тела, принадлежавших мужчинам в возрасте 20-50 лет.

На скелетах прослеживаются явные посмертные повреждения, некоторые тела были похоронены со сплетенными руками

К сожалению, провести полный обзор останков не получилось – бурные события XIX-XX веков стерли много исторических следов, и значительная часть скелетов была утрачена, однако антрополог Мария Листон провела анализ нескольких скелетов [21].

На черепах были следы ударов – они характерны тем, что били сверху. Иначе говоря, удары нанесенные всадником пехотинцу, к примеру, вот череп слева первой стрелкой показано отверстие – след от втока ксистона, македонского кавалерийского копья. В основании черепа глубокая трещина от удара мечом, которым ударили сверху вниз (находясь на одном уровне, такой удар невозможно нанести).

Справа череп фиванца, которому фактически срезали лицо ударом махайры (меч, также бывший на вооружении македонских гетайров)

К слову сказать, один из погибших получил удар снизу вверх в челюсть (возможно щитом). Сила удара была настолько большой, что раздробила погибшему лицо, так что возможно кто-то из пехотинцев участвовал в уничтожении Священного отряда, но все же большая часть погибших, видимо, пала от рук кавалеристов [19].

Не случайным оказалось направление взгляда херонейского льва – на противоположной части поля обнаружилась и другая могила [23].Погибшие там были похоронены как герои – кремированы вместе с оружием. Рукояти мечей ксифосов, махайры, характерные наконечники сарисс – в этой могиле были македоняне. Тысячи лет фиванцы смотрели на своих победителей глазами льва.

Плутарх же сохранил имя того, под чьим предводительством шли в бой гетайры и кто первый обрушился на фиванцев – это был совсем юный воин, ему едва исполнилось 18 лет. Сын Филиппа II – Александр. Тогда еще просто Александр, но очень скоро мир назовет его Александр Македонский.

Примечания

1. А.К. Нефедкин «Конница эпохи Эллинизма» // РГПУ им. А И. Герцена, 2019, стр.232

2. Клейменов А. А. МАКЕДОНСКАЯ ТЯЖЕЛАЯ ПЕХОТА В ДОФИЛИППОВСКОЕ ВРЕМЯ: ФАКТЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ //Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. – 2022. – №. 2 (10). – С. 6-19.

3. Клейменов А. А. Македонская тяжёлая пехота во времена Филиппа II: система снабжения вооружением //Parabellum novum: военно-исторический журнал. – 2021. – №. 14. – С. 5-17.

4. См. две мои статьи Психология войны. Страх, песни и сражения и Лицо битвы. Паника, шлемы и страх наступления

5. Парк Г. У. «Греческие наемники. «Псы войны» древней Эллады»: Центрполиграф; М.; 2013, стр. 5

6. Клейменов А. А. Между эллинским и варварским: идейная основа формирования македонского корпуса педзетайров //Цивилизация и варварство. – 2014. – №. 3. – С. 198-214.

7. Sabin P. The face of Roman battle //The journal of roman studies. – 2000. – Т. 90. – С. 1-17.

8. Куркин А. В. Сражение при Херонее, 338 г. до н. э //Опыт реконструкции на основе критического анализа источников). URL: http://www. fieldofbattle. ru/modules. php. – 2009.

9. Keegan J. The face of battle: A study of Agincourt, Waterloo and the Somme. – Random House, 2011. P. 99

10. Клейменов А. А. «Как закалялась сталь»: система обучения македонских фалангитов в эпоху Филиппа II и Александра Великого //Hypothekai. – 2020. – №. 4. – С. 89-120.

11. Клейменов А. А. " ФЕССАЛИЙСКАЯ КОНФУЗИЯ" ФИЛИППА II: ЛОКАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ КАК СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ //Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. – 2020. – №. 2 (2). – С. 6-19.

12. Клейменов А. А. О тактике противоборствующих сторон в битве на Крокусовом поле (353 (352) г. до н.э.) // Parabellum novum: Военно-исторический журнал. № 18 (51). – СПб.: Издатель Д.А. Скобелев, 2022. – С. 26 – 39.

13. Йен У. Филипп II Македонский.« //Евразия». М. – 2014. С. 180-181

14. Romm J. The Sacred Band: Three Hundred Theban Lovers and the Last Days of Greek Freedom. – Simon and Schuster, 2022, Chapter 8: The Sacred Wars (358–335 BC)

15. Хаммонд Н. История Древней Греции. // Центрполиграф, 1150 стр., 2022.

16. Клейменов А. А. ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ: МАКЕДОНСКАЯ АРМИЯ И ПОЛКОВОДЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ФИЛИППА II В КОРПУСЕ РЕЧЕЙ ДЕМОСФЕНА //Проблемы истории, филологии, культуры. – 2022. – №. 2 (76). – С. 127-141.

17. Hammond N. G. L. The two battles of Chaeronea (338 BC and 86 BC) //Klio. – 1938. – Т. 31. – №. 1. – С. 186-218.

18. Клейменов А. А. Обманный маневр Филиппа II в битве при Херонее и причины его успеха //Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее. – 2015. – С. 155-159.

19. Rahe P. A. The annihilation of the Sacred Band at Chaeronea //American journal of archaeology. – 1981. – Т. 85. – №. 1. – С. 84-87.

20. Taylor G. L. The Auto-biography of an Octogenarian Architect: Being a Record of His Studies at Home and Abroad, During 65 Years, Comprising Among the Subjects the Cathedrals of England, France, and Italy, the Temples of Rome Greece, and Sicily... Also Incidents of Travel.. – Longmans, 1870. – Т. 1. P. 109

21. Liston M. A. Skeletal Evidence for the Impact of Battle on Soldiers and Non‐Combatants //New Approaches to Greek and Roman Warfare. – 2020. – С. 81-94.

22. Sears M. A., Willekes C. Alexander’s Cavalry Charge at Chaeronea, 338 BCE //Journal of Military History. – 2016. – Т. 80. – №. 4. – С. 9.

23. Ma J. Chaironeia 338: topographies of commemoration //The Journal of Hellenic Studies. – 2008. – Т. 128. – С. 72-91.