Празднование летнего солнцестояния, Стокгольм, Швеция, 1970. год

Изготовлены в 1540 году Дезидериусом Кольманом. Поверхность украшена тиснением цветочных мотивов, гравировкой и позолотой. И, возможно, он был вороненым.

Нет интернета, душа тоже нет и жесткие кровати. Желающим постираться и помыться укажут на озеро неподалеку. Есть сауна. Да только нету дров. Придется выбросить офисные пиджаки, засучить рукава у рубашки и в руки взять топор.

Большинство подобных строений имеет всего три стены, и строятся они прямо в холме. Вместо четвертой стены выступает сам холм – его каменная часть. Такой дизайн был распространен в южной и юго-западной Швеции, где древесина была очень дорогой. В землянках раньше жили самые бедные люди. Их называли «Backstugusittare».

Землянка на фото располагается в небольшом городке Смоланд на юге Швеции. Она была построена в начале 1800-х годов, но отлично сохранилась до наших дней. Внутри есть небольшая печка и две кровати.

Forester’s House недалеко от шведского города Варберг, является служебным зданием природного заповедника. Здесь сотрудники встречают посетителей и показывают панораму мест. Также строение предназначено для отдыха.

Дом находится на вершине холма, откуда открывается шикарный вид на буковый лес и покрытое туманом озеро. Темная деревянная облицовка позволяет зданию слиться с ландшафтом, а цинковые и бетонные элементы экстерьера подчёркивают современный дизайн.

Пять человек с загруженным образом жизни из разных стран отправились в теплое время года проживать по одному в домике, в течении 72 часов. Суть эксперимента “The 72 Hour Cabin” заключается в том, чтобы определить, как природа будет влиять на их уровни стресса.

Вольтер называл Карла XII самым удивительным из людей. Карл рос в атмосфере героических преданий. Он с детства увлекался чтением саг. Саги оказали сильное влияние на его воображение. Семилетний Карл уже выражал желание поручить царствование брату, пока он сам будет странствовать с дружиной по свету. Уже в детстве он начал вести соответствующий образ жизни: в 4 года сел на маленькую лошадку, чтобы присутствовать на маневрах войск; в 12 лет с восторгом писал о наслаждении скакать на королевских лошадях.

Повзрослев, он не удовлетворился существующими охотничьими правилами, а издал указ, чтобы на королевских охотах ходили на медведя только с копьем или ножом (как древние витязи) и сам проделывал это множество раз. Но и этот способ охоты король нашел недостаточно рыцарственным и чересчур выгодным для охотника — и стал ходить на медведя с вилами и дубинкой. Он опрокидывал зверя вилами, а товарищи затягивали петлей задние лапы. Особенно прославилась охота в Кунгёере, на которой 18-летний Карл оглушил бросившегося на него медведя такими мощными ударами дубинки, что косолапого привезли в санях в обморочном состоянии.

Подобные забавы не были случайны — в них видно сознательное подражание обычаям викингов:

Уже Фритиоф ходит на ловитву;

В глуши лесной, не трепеща,

Вступает он с медведем в битву,

И без коня, и без меча.

Грудь с грудью бьются; но со славой

Смельчак, хоть ранен, прочь идет...

(Фритиоф, скандинавский богатырь.

Поэма Тегнера в русском переводе Я. Грота.

Гельсингфорс. В типографии вдовы Симелиус. 1841)

Это разительное сходство становится еще заметнее при взгляде на ближайшее окружение шведского короля. Прежде всего, помимо гвардии, мы видим рядом с ним особый отряд драбантов, который по-русски можно назвать не иначе, как «дружиной». Численность драбантов в начале походов Карла достигала 150 человек. Их набирали из самых храбрых офицеров армии, которые считались в этом отряде простыми дружинниками. Вождем дружины был Карл; заменял его Арвид Горн в чине капитан-лейтенанта.

В бою драбанты обязаны были орудовать одними палашами, по примеру древних витязей. Использовать пистолет или карабин дозволялось только в крайнем случае. Карл преобразовал также вооружение и назначение кавалерии: латы были сняты, сабля стала главныморужием. Кавалерия атаковала без выстрелов, врубалась в ряды неприятеля и стреляла только в рукопашной схватке. Артиллерией Карл пренебрегал, применяя ее в основном при осадах; это пренебрежение было одной из главных причин полтавской катастрофы.

Зная это, стоит ли удивляться тому, что Карлом владела страсть к рукопашному бою? В начале русского похода, в сражении под Гродно король влетел на мост через Неман, охраняемый польско-саксонскими войсками, зарубил одного офицера и заколол другого. С этого момента его руки не раз обагрялись кровью — на Украине, в Бендерах, в Норвегии. Говорили, что в одной из схваток с русской кавалерией Карл убил своей рукой 12 человек, но король, слыша такие разговоры, с обычной улыбкой замечал, что в подобных случаях надо верить только наполовину тому, что говорят. Позже, в Норвегии, произошел знаменитый бой у Гёландской мызы. Ночью на шведов врасплох напал отряд датчан. Карл одним из первых услышал шум нападения на часовых, побежал на помощь и с отчаянной храбростью защищал ворота. Он убил пятерых вражеских солдат, причем в буквальном смысле «рубился мечами» на льду с их предводителем, полковником Крузе, как конунг из саги.

В походах он никогда не останавливался в городах. Его главная квартира всегда располагалась в предместьях, уединенных замках или деревнях, даже если рядом находился большой город. Но и здесь Карл жил по возможности не под кровлей, а в палатке. Когда становилось слишком холодно, палатку обматывали соломой, что впрочем мало помогало, однако король терпеливо сносил холод и только иногда приказывал принести в палатку раскаленные ядра. Основным способом согреться была верховая езда, продолжавшаяся по нескольку часов.

Первое время Карл спал на походной кровати с матрасом, потом на сене или соломе. В последние годы он нередко ложился на земле или на полу, даже если рядом была кровать. В Норвегии ему стлали на землю еловые ветви: король закутывался в плащ, нахлобучивал на голову старую шляпу и ложился; по бокам вставали 2-3 солдата. Королевский стол был чрезвычайно прост и умерен. В Швеции любимыми кушаньями Карла были хлеб с маслом, поджаренное сало и брага (легкое пиво). Вина он никогда не пил. Сервиз постоянно упрощался: из серебряного был заменен цинковым и наконец жестяным.

У пары четверо детей и три кошки. Дом 115 квадратных метров постройки 1916 года на острове Эланд.

К концу года всегда накапливается много стресса и дел, но мне не хотелось бы оставлять «долги» в этом году. Простите, уважаемый @kirillshatilov, я не игнорировала Ваш комментарий, в надежде увидеть самую экологичную страну Европы я бросилась на поиски информации, хоть и не нашла времени оформить всё прочитанное в очередной пост. Навёрстываю.

Занятно, что даже знание двух языков не помогло мне с первого раза разобраться о какой стране речь: Швеция – это не Швайц, а Шведен, а Швайц – это Швейцария. Но отступать некуда, попробую покопаться в их мусоре.

Но не только в шведском, глянем на ситуацию в ЕС в общем. Во время поисков и разбора официальных статистик становится понятно: мусор в Европе – товар, как любой другой. Европейские страны, в прямом смысле, делают из мусора деньги. Обсуждая эту тему с Бенни, мне на ум пришло такое сравнение: ты (страна № 1) отдаешь мне твою упаковку от шоколадки, а я (страна № 2) отдаю тебе мою кожуру от апельсина, а наш арендодатель (EC) в качестве поощрения успешно выполненной програмы по избавлению от мусора платит каждому 50 центов. То, что мусор даже не покинул пределы квартиры, остается без внимания.

Но зачем вообще нужен этот обмен мусором и почему он происходит?

Здесь ключевую роль играет Директива 2018/850 Европейского парламента о захоронении отходов, определившая общую политику партии и принуждающая страны ЕС к мусорному регулированию. Параллельно к этой директиве, у каждой страны есть свои концепции и стратегии на ближайшие 5-10-20 лет, закрепляющие их экологические цели, и то как и куда должно двигаться экологическое развитие.

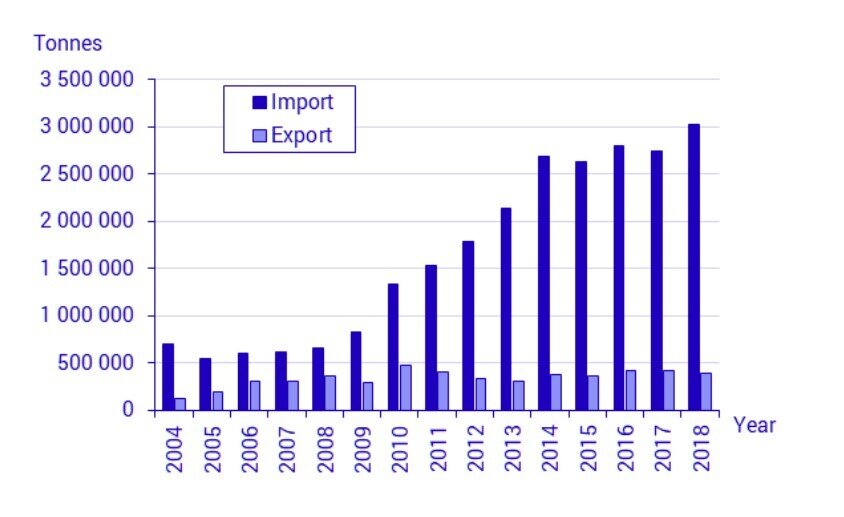

Я начала плясать от Германии, которая, к слову, является одним из крупнейших импортеров мусора внутри ЕС, и виной тому – внутреннее постановление, запрещающее захоронение отходов. Дальше поискала статистику по соседним немецкоговорящим странам и закончила Швецией.

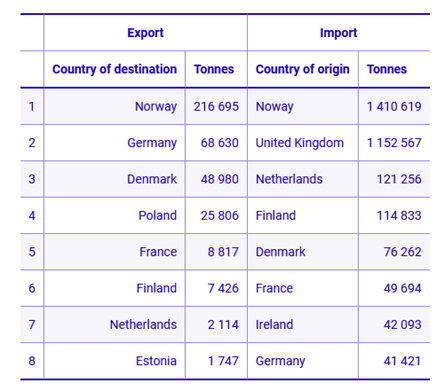

В целом, сложно однозначно сказать, какая страна наиболее экологична, потому как существуют рейтинги по разным параметрам, и каждая страна, разумеется, делает упор на тот, в котором она лидирует. Тут и процентное соотношение по видам мусора, и количество депонируемых и перерабатываемых отходов, статистика экспорта и импорта, да-да, каждая страна Европы импортирует и экспортирует мусор, и Швеция тоже.

Ежегодно в ЕС производится более 2,2 млрд. тонн мусора, больше четверти (27%) – муниципальные отходы, состоящие, преимущественно, из отходов домашних хозяйств. Чтобы сократить количество отходов и их воздействие на окружающую среду, ЕС поставил амбициозные цели по их переработке и захоронению. Согласно этим целям процент переработки должен превысить 60% муниципальных отходов, а процент депонирования не превышать 10%. Из всех стран ЕС, к 2020 году три страны смогли выполнить данные цели: Австрия, Германия, Словения. Еще несколько стран смогли выполнить цель по одному показателю. Полную статистику можно посмотреть здесь. Ахтунг! Данные по некоторым странам довольно устаревшие, скорее всего, на данный момент, стран, выполнивших условия, гораздо больше.

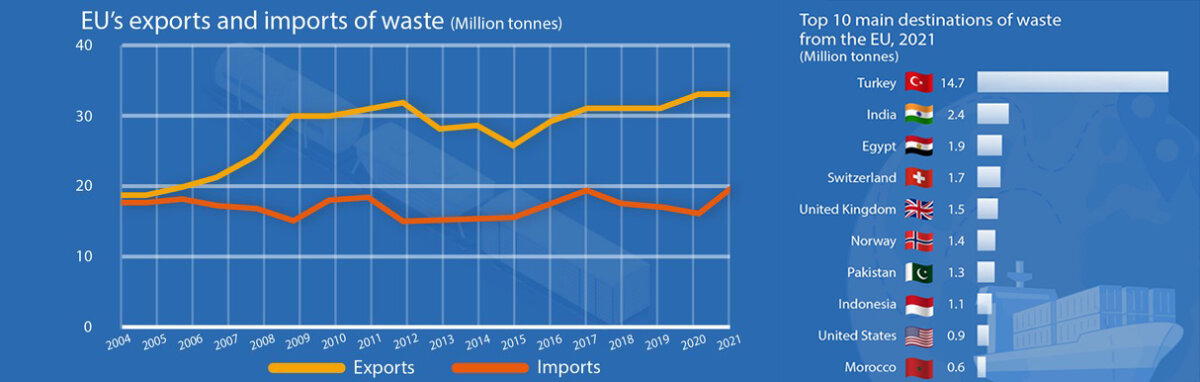

Помимо постоянного обмена между собой, часть отходов стран ЕС (около 33 млн. тонн) экспортируется за его пределы. Большую часть отходов, отправляемых в третьи страны, составляют лом черных и цветных металлов, а также отходы бумаги, пластика, текстиля и стекла. Лидирующим импортером является Турция. В целом по ЕС, уровень экспорта пока еще значительно превышет уровень импорта, хотя отдельные страны близки к тому чтобы сравнять эти показатели, или уже преодолели его, как, например, Швеция.

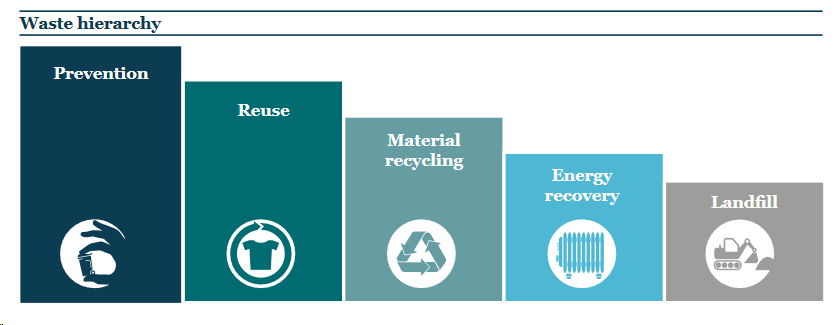

Углубимся в мусорную политпрограмму Швеции. Вот как она сама обьясняет свою эффективность: превентивные меры. На первом месте в иерархии Швеции стоит не утилизация и переработка, а предотвращение образования мусора. Так что же, всё же справедлива поговорка «Чисто там, где не сорят?».

Иерархия отходов закрепленая в Шведской мусорной программе:

• предотвращение образования отходов;

• повторное использование;

• переработка материалов и биологическая очистка;

• получение регенеративной энергии;

• утилизация и депонирование.

Все это конечно очень похвально, но как же удается продвигать такие превентивные меры среди населения? Лично я не верю, что нация шведов сама по себе более порядочная и экологически осознанная, чем любая другая. Наверное уже догадались? Это именно то, о чем я уже писала в моем прошлом посте: жесткий контроль и регулирование со стороны государства. Речь не идет исключительно о штрафах или контроле над единичными гражданами, а скорее о контроле муниципалитетов на местах, вынужденных создавать инфраструктуру. А если такая инфраструктура есть, люди, как по волшебству, начинают ей пользоваться. Ведь мы все не дураки, и не хотим жить в грязи.

Experience has shown that a key factor for success in active waste prevention is that decisions are made at both the managerial and the political level.

Опыт показывает, что ключевым фактором успеха в активном предотвращении образования отходов является принятие решений как на управленческом, так и политическом уровне.

Все муниципалитеты обязаны предоставлять информацию о мерах по предотвращению образования отходов, планы утилизации и отчеты по их выполнению. Avfall Sverige – общественная ассоциация по управлению и переработке отходов, оказывает муниципалитетам свою поддержку, предоставляет руководства, научные исследования и материалы, контролирует исполнение предписаний и внедрение утилизационных планов.

Помимо этого, проводится работа с населением – активная агитационная программа, доносящая до шведов важность мусорной проблемы, пропагандирующая экологическое сознание, в общем, то самое промывание мозгов европейцев, с точки зрения отдельных россиян.

Следующими в иерархии следуют повторное использование и переработка. Опять же, ответственность за сбор и переработку, создание необходимой для этого инфраструктуры, возложены на муниципалитеты – 60% домов в Швеции имеют контейнеры для утилизации в непосредственной близости. Важными здесь являются и инвестиции в систематизацию, и техническое оснащение – создание и развитие механизмов сортировки, вакуумные системы сбора, позволяющие сократить ручную сортировку и транспорт мусора. Уделяется внимание не только твердым бытовым, но и канализационным отходам, внедряются биофильтры и прочие новинки прогресса.

Далее идет превращение мусора в источник энергии, например в процессе контролируемого разложения биоотходов в биогазовых установках или получении тепловой энергии при сжигании на мусоросжигающих заводах.

Не стоит забывать, что все это тянет за собой огромный бюрократический механизм: внедрение фирм поддерживающих функционирование инфраструктуры, разрабатывающих и обслуживающих технику, содержание исполняющих и контролирущих органов. Большая часть расходов на все это, в т.ч. оплату труда, падает на рядового налогоплательщика. Плата за вывоз мусора c дома на одну семью, по данным 2022 года, составляет около 2542 шведских крон (ca. 226 €).

В конечном итоге, около 2,8 млн тон мусора Швеции отправляется на свалку захоронения. В 2008 году были введено более строгое законодательство, поэтому многие свалки в Швеции сейчас закрываются и по плану будут полностью ограничены до 2030 года.

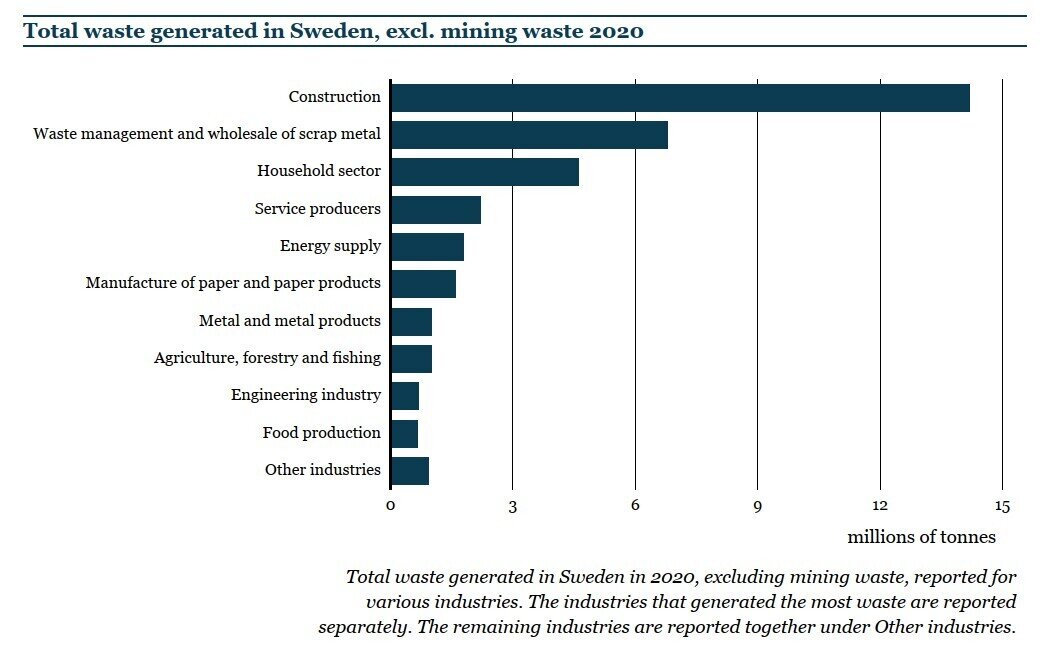

Согласно Директиве ЕС по статистике отходов, каждое государство ЕС должно сообщать статистику своей страны один раз в два года. Как и в других странах, наибольшей группой отходов являются не отходы муниципалитетов, а отходы строительства.

Помимо информационных и административных инструментов контроля, таких как, например, запрет на захоронение органических отходов, важную роль играют финансовые рычаги управления. Они либо являются стимулом, например, налоговые льготы и субсидии, либо наказанием – налоги и сборы. Один из основных принципов финансового регулирования заключается в том, что за отходы платит тот, кто их создает.

Можно долго дискутировать о том, насколько чиста и эффективна система мусорного регулирования внедряемая в ЕС, насколько оправдано соотношение цена/сервис. Можно считать это заговором зеленых капиталистов или единственным правильным путем к экологичному будующему. Думаю, истина как всегда где-то посредине. Утонет ли мир за пределами ЕС в его мусоре? Что случится, когда и другие страны ужесточат мусорную политику и перестанут принимать у себя неудобный мусор из ЕС?

P.S. Если Вы живете в Швеции или просто интересуетесь темой, охотно почитаю Вашу взгляд на ситуацию в Вашей стране.

Ваша nekorrektnyj

P.S. За пределами Пикабу, найти меня и мои авторские посты об архитектуре, строительстве и зоопарках можно на моём телеграм-канале

Возвышается на 10-метровой высоте над окрестностями как наблюдательный пункт и место для релаксации на природе. Дом построен из скандинавской сосны с соблюдением полной симметрии во всех конструкциях. Такие дома принято считать "домами на дереве", хотя по факту они таковыми и не являются.

Реконструкция старой усадьбы, Швеция, выполнена в 2017 году. Жилье расположено прямо на берегу Балтийского моря и предназначено для спокойного семейного отдыха. Главный фасад дома был полностью сохранен.

Его традиционная форма со сложной деревянной отделкой напоминает о возрасте здания. К главному зданию осуществлена пристройка из современных материалов – стекла, бетона и необработанной сосны, которая со временем приобретет такой же темный цвет, как и на основном здании.

Общая площадь дома после реконструкции увеличилась до 300 квадратных метров. Интерьер выполнен в благородных темно-серых тонах.

Это продолжение рассказа о Французских Градусных Экспедициях 18 века, которые отправлялись к северу и югу, чтобы определить, сплюснутая Земля или вытянутая. Предыдущие части были посвящены Экваториальной градусной экспедиции и лежат @tvarenie/saved/1608546

Маршрут экспедиции

“Прудент” довольно быстро добрался до Стокгольма: он был там уже в мае 1736 года. Только представьте себе: начало лета в Швеции. Не слишком жарко, все цветет и зеленеет. Солнышко играет на боках больших паромов “Принцесса” и “Силья лайн”. Впрочем, о чем это я? Тогда никаких паромов не было. А вот все остальное было.

Стокгольм в мае (https://terve.su/)

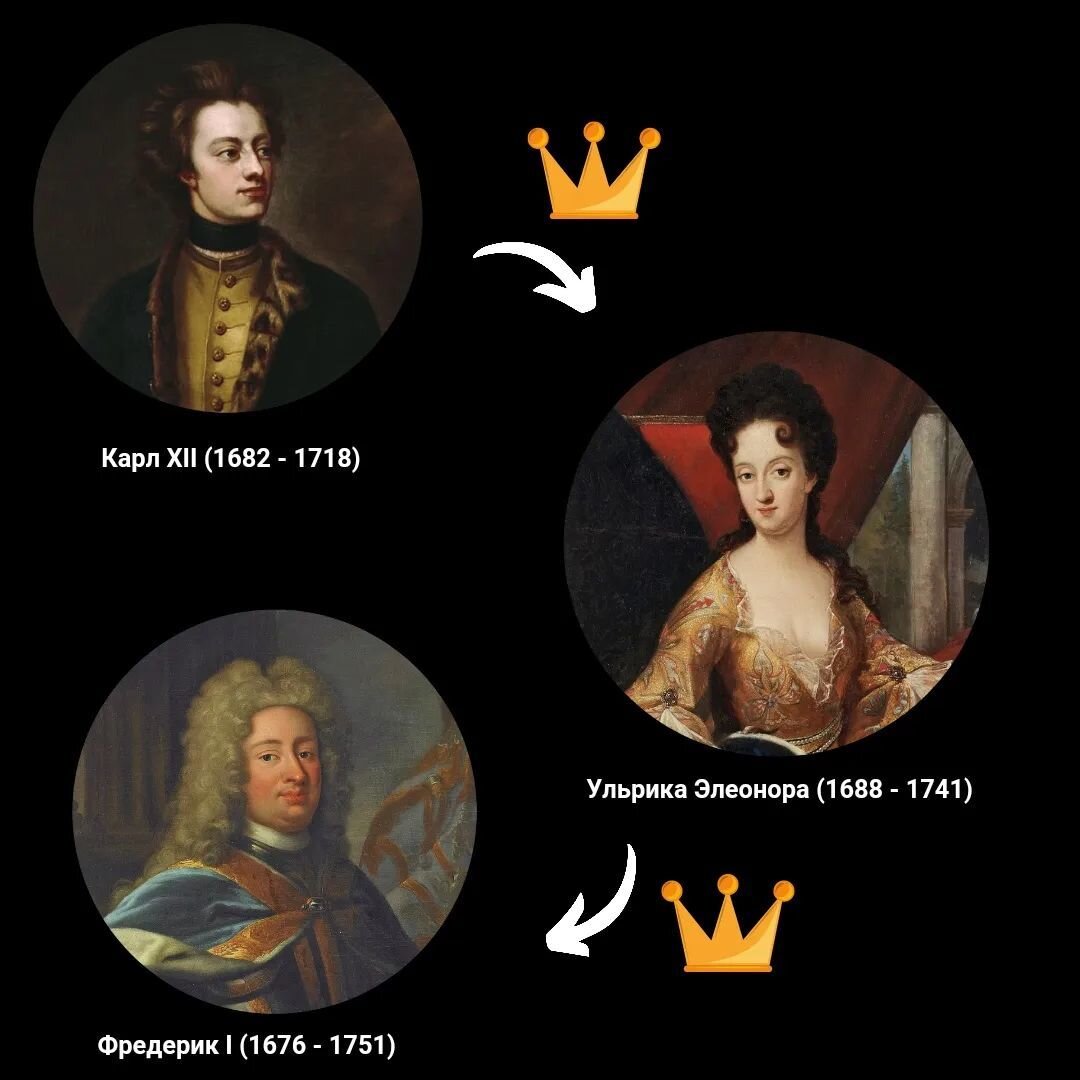

У меня сложилось впечатление, что Швеция в начале XVIII века - практически Швейцария. Свободное и уникальное место. У них там с 1717 года чуть ли не конституционная монархия. Текущий король Фредерик I стал королем только потому, что супруга Ульрика Элеонора отреклась от короны в его пользу.

Фредерик был мужем королевы Ульрики Элеоноры, которая унаследовала престол от своего брата - Карла XII, погибшего в цвете лет на войне.

При этом шведский монарх частично контролируется Президентом Канцелярии. Так что в 1736 году бездетный, 60-летний и довольно марионеточный король был рад принять французских ученых и поиграть в большую науку.Мопертюи в Стокгольме удостоился аудиенции Фредерика I, получил его личное ружье в подарок и разрешение взять нужные карты из картохранилища. Это воистину королевская милость: теперь Мопертюи имел возможность скорректировать план работ согласно реальной обстановке, а не как у Перуанской экспедиции - на местности. Король выразил обеспокоенность, что приличные городские ученые собираются провести год на северах (их там ждет масса неожиданных опасностей) и вяло пытался отговорить от зимовки. Но без особой настойчивости.

Кстати, некоторые историки считают, что эта “забота” короля о французских ученых на самом деле была очень вежливой и аккуратной попыткой показать, что он миссию не особенно одобряет. Впрочем, его в любом случае никто не послушал. Неожиданные сложности возникли только у аббата Утье. Ему запретили служить мессу иначе как для “обслуживания” нужд французов. Утье был католическим аббатом, а шведы довольно ревностно двигали лютеранство.

Впрочем, в Стокгольме ученые пробыли недолго. Пока открыт летний период судоходства - надо пробираться к месту измерений.

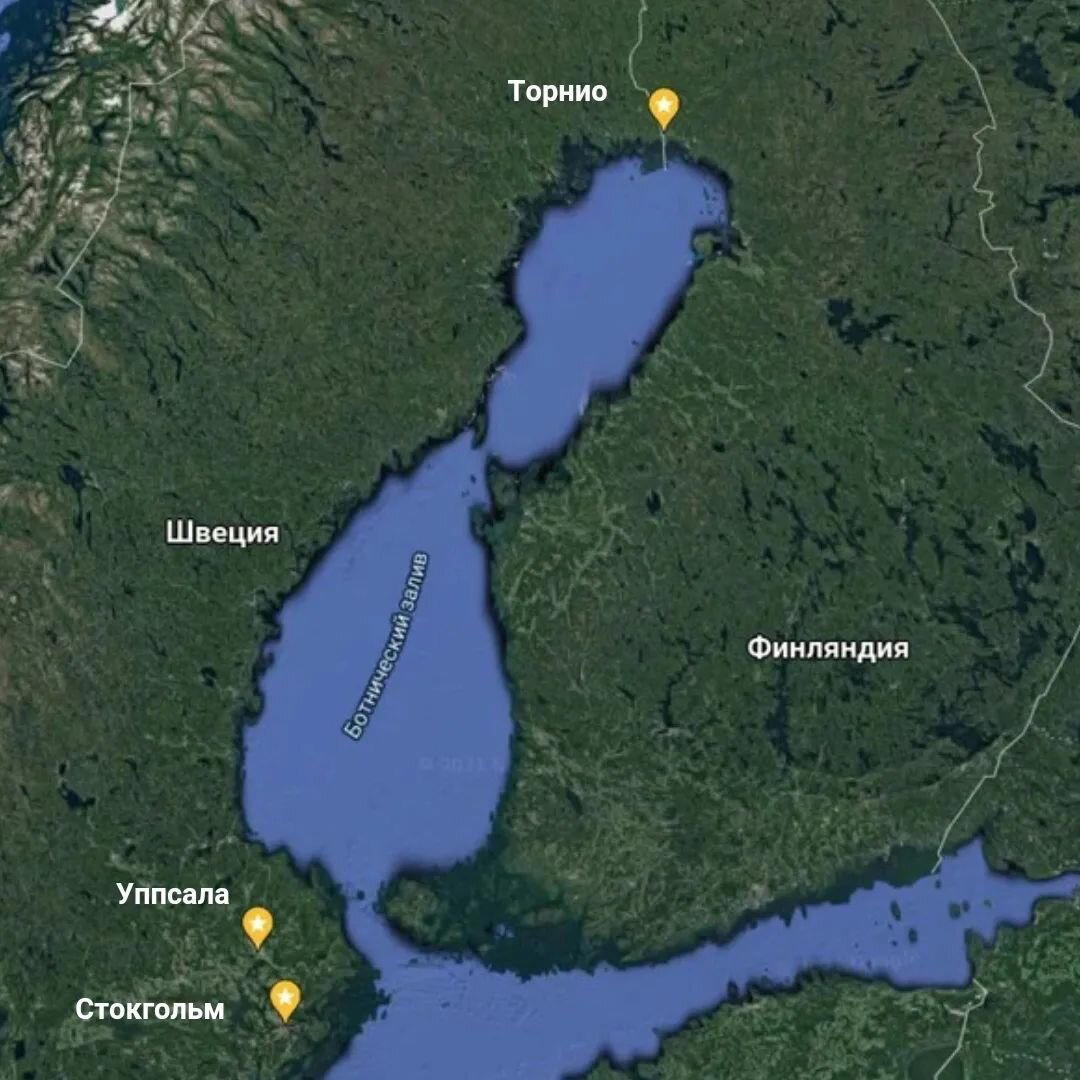

Из Стокгольма путь экспедиции лежал в родную для Цельсия Уппсалу. Кстати, посмотрите тут карту: действительно очень удобно - можно идти морем, можно - сушей. Мопертюи, как любопытный исследователь, выбрал второе в компании Цельсия, а остальные остались на корабле, чтобы следить за инструментами (и заодно экономить).

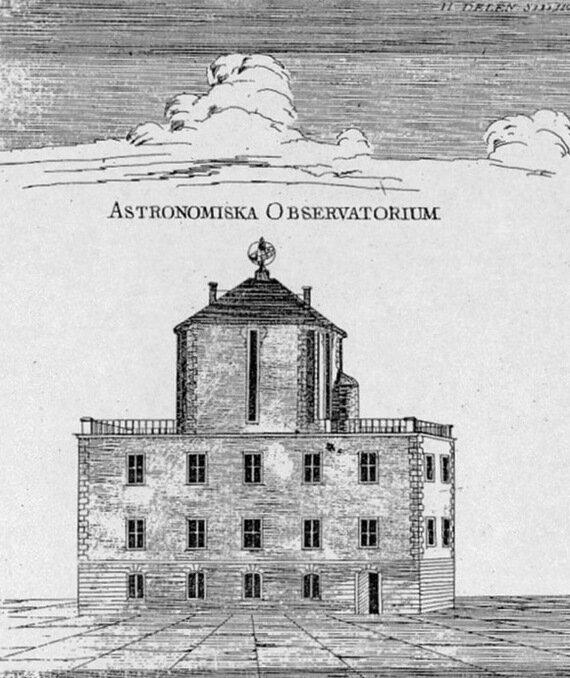

Уппсальская обсерватория. Википедия.

Хотя король Фредерик и грозил погодой, но был конец весны, и никаких особых "суровостей" Швеции ученые не заметили. Семья Цельсия принимала гостей в просторных деревянных домах: светлых, чистых, построенных на французский манер и окруженных садом. Мы сейчас довольно хорошо себе представляем скандинавский комфорт. Экипаж ехал по зеленым холмам, где всходили рожь и ячмень, а реки были богаты рыбой. Настоящая пастораль в духе "Муми-Тролля".

Фото с туристического портала Уппсалы: https://destinationuppsala.se/

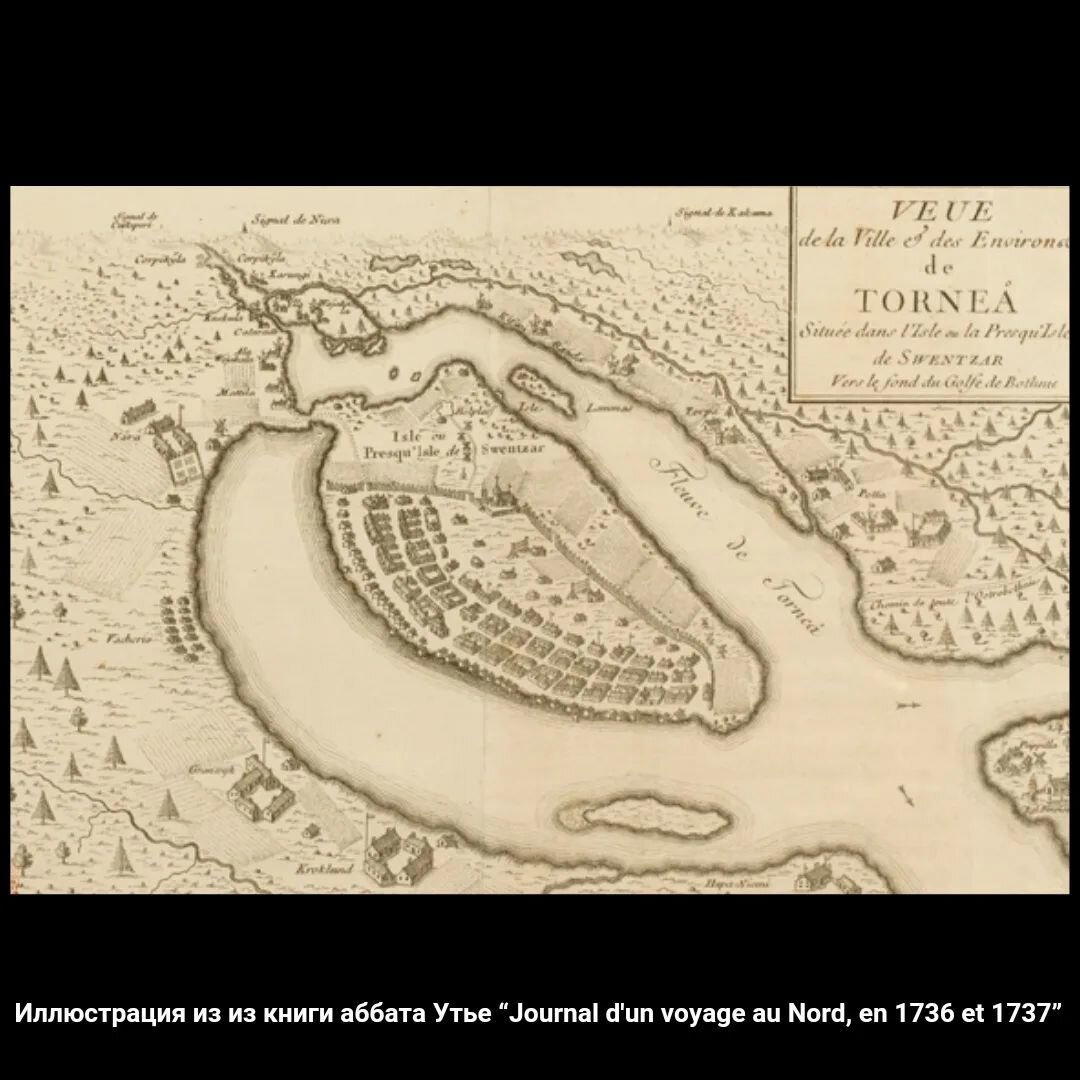

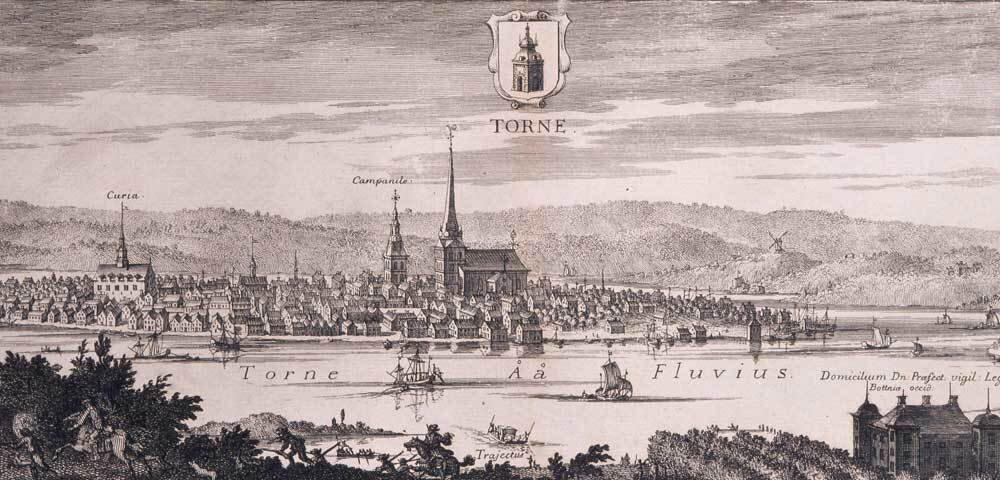

К середине лета партия неспешно прибыла в Торнио, город на самом севере Ботнического залива, где планировалось разместить базу измерений. Сейчас Торнио принадлежит Финляндии, хотя и находится на самой границе со Швецией (вообще, эта граница проходит как раз по местам Лапландской экспедиции). Тогда, поскольку Финляндия была подконтрольна Швеции - город был последним оплотом цивилизации: маленьким шведским анклавом среди финских лесов. Торнио выполнял важную торговую функцию: рыбаки продавали сельдь, а "лапландцы" оленьи шкуры и мясо. Такой вот центр жизни местного населения.

Торнио де-факто находится на острове. Всегда, кроме лета, перешеек затоплен.

Ученых ждали: губернатор приготовил им жилье, нашел переводчика, представил полковнику Вест-Ботнического полка, который сочувствовал науке и выделил в помощь своих солдат из местных финнов. Я сильно подозреваю, что такое расположение администрации было вызвано относительным благополучием и скукой провинции. Если в Перу испанцы от безделья интриговали друг против друга и пытались перераспределить золото и шахты, то шведы просто развлекались наукой.

И это не просто слова. Сам король Фредерик 1й приезжал, бывало, в Торнио (он за полярным кругом), чтобы наблюдать экзотическое зрелище: высоту солнца в полночь летнего солнцестояния. Наши ученые тоже предвкушали этот аттракцион, однако безуспешно. 21 июня небо было затянуто облаками.

Вид на Торнио во времена экспедиции (https://www.maupertuis.fi/)

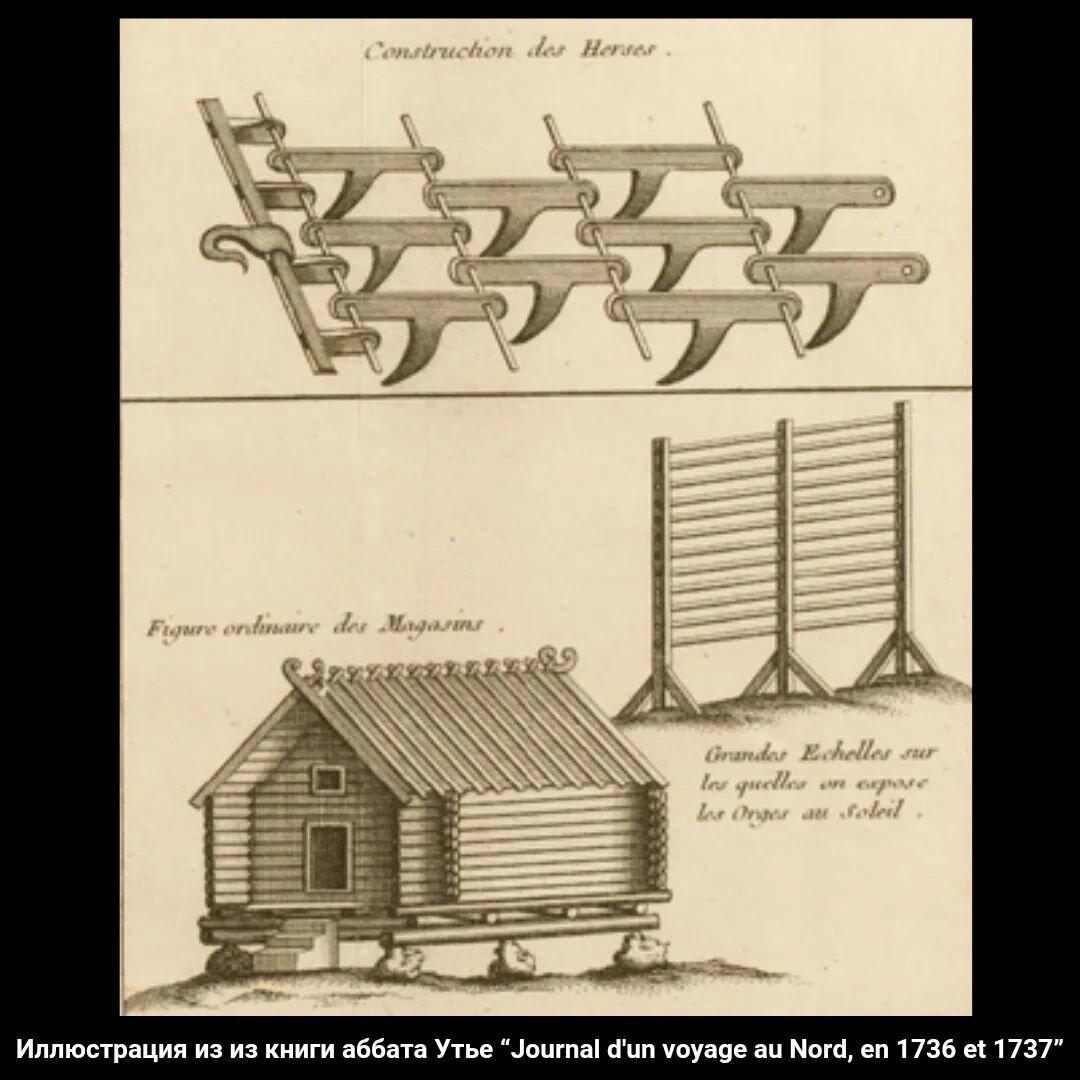

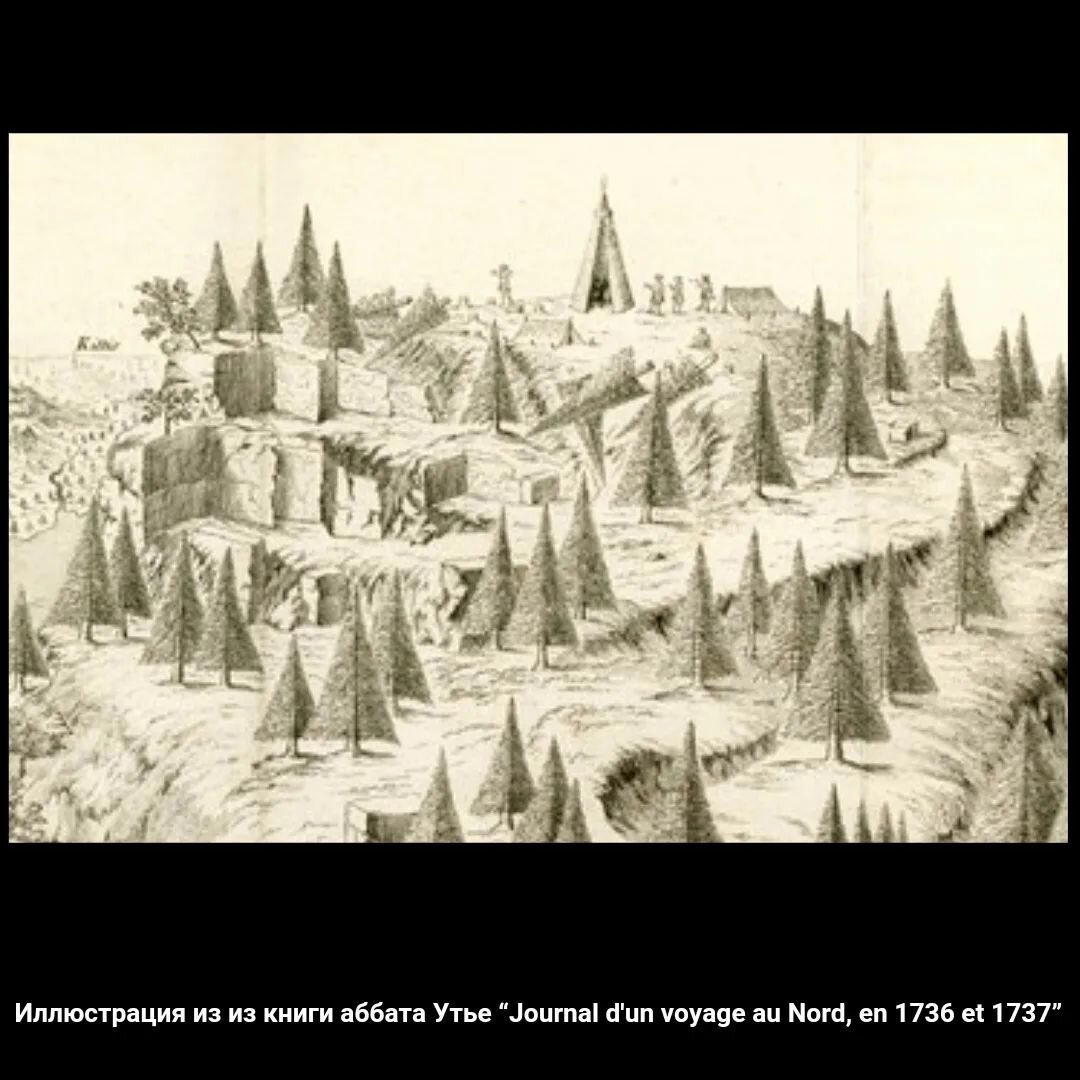

Вот еще забавный факт о восприятии французами северных особенностей: аббат Реджинальд Утье, в 1744 году выпустивший “Путевые заметки” об экспедиции, приводит подробные чертежи бревенчатых домов, бани и описание лыж. То, что для нас с вами является совершенно обыденным даже в Подмосковье, для городских французов в XVIII веке было экзотикой, не хуже авокадо.

Конструкция деревянной бороны, стойки для сушки ячменя и бревенчатой постройки из Утье.

Триангуляция

Не желая терять времени - Мопертюи затеял рекогносцировку: исследование местности на предмет удобства расположения точек триангуляции. Командир полка выделил ученым солдат с лодками, так что те целыми днями обследовали прибрежные острова на предмет возможности разместить там пункты триангуляции: углы измеряемых треугольников. Если вы подзабыли, что такое триангуляция, то мы рассказываем об этом тут. Увы, результаты оказались не самые утешительные. Острова, хотя и многочисленные, оказались слишком далеко расположены друг от друга, высадка на них с инструментами не была простой в штиль, а местные сулили, что чаще, чем солнце, будет ветер и дождь. Что же касается измерений базиса - не было уверенности в том, когда именно встанет в заливе так, чтобы работы были безопасными.

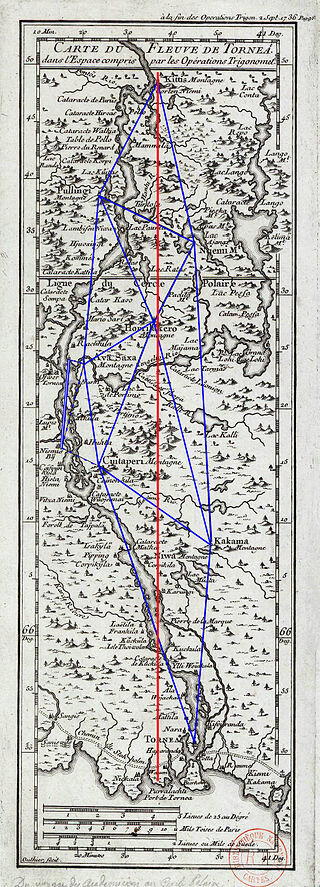

От затеи с Ботническим заливом пришлось отказаться. И тогда Мопертюи и Цельсий переместили свое внимание дальше на север: на речку Торнио (она же Торнеэльвен или Торне, ох уж эти языки!), впадавшую в море у одноименного города. С точки зрения измерений это был более трудоемкий вариант: придется ходить по лесной чаще и лезть на скалы и сопки размещения пунктов триангуляции. Да и в целом работы будут более трудоемкими, чем на водной глади (хахаха - посмеялись бы их коллеги с экватора, если бы обо всем это услышали). С другой стороны: это все же если не обжитые, то обследованные места. Река является оживленной торговой артерией: по ней оленеводы снуют до Торнио и обратно, продавая и обменивая свои товары. Выделенные в помощь солдаты из лапландцев смогут возить французов летом на своих лодках (правда, это такая традиционная финская река для рафтинга с порогами и перекатами), а когда встанет лед - на санях. И что приятно: леса для сигналов хватает за глаза.

Пороги на речке Торнио (Торне). Википедия.

Если коллеги в Перу сначала измеряли базис, потом углы в треугольниках и на последнем этапе - широту, то Мопертюи избрал иной путь. Еще бы, длину базиса он планировал измерять зимой, по льду.

Первым делом надо было назначить и закрепить на местности пункты триангуляции: вершины измеряемых треугольников. Все вершины, кроме одной: шпиля церкви в Торнио приходилось “строить” с нуля.

Искали подходящую гору, с которой имелась видимость на соседние вершины, расчищали ее от растительности, строили деревянные пирамиды из высоких тесаных бревен. Так пирамиды были видны за десятки километров. Тогда Мопертюи, кстати, предложил нововведение, которое сейчас в ходу среди геодезистов. Чтобы гарантировать, сохранность наблюдаемых точек, были заложены такие старинные реперы: в скалу или грунт вбивался стальной костыль, обозначавший место и прикрывался сверху камнем.

Процесс

Поскольку измерить планировалось всего один градус (около 110 км), сигналов, было девять. Выбирали их так, чтобы с каждого можно видеть два-три соседних. Они формировали шесть треугольников и в центре - семиугольник, который математик Мопертюи счел более надежной фигурой.

Треугольники Арктической миссии. Утье. Википедия.

Кстати, если вы вдруг отправитесь в поход по Финляндии, в Пелло имеется три памятных пирамиды (современных), которые были установлены в память о миссии. Через них проходят пешеходные туристические маршруты. Моя карта с приблизительными координатами пунктов триангуляции лежит тут.

Углы в треугольниках измерялись несколькими наблюдателями (по числу квадрантов). Квадранты заранее поверяли и совмещали с центром сигнала), далее измеряли горизонтальный угол (внутренний угол треугольника) и вертикальный угол, который позволит “спустить” измеренные углы к горизонту. Мопертюи пишет, что у участников расхождения в углах были очень малые, поэтому в отчетную книгу включено среднее значение из измеренных углов. Невязки (отличие суммы углов от 180 градусов) в треугольниках составляют до 30” в среднем.

Как это было

Легко сказать: пройти больше 100 км по реке, найти сопки и горы, сбегать на них и быстренько померить углы на 9 точках. По сравнению с 2 годами, потраченными на триангуляцию перуанской экспедицией, два летних месяца в Финляндии кажутся детской игрой. Но и это было не сидеть в салонах и не в карты играть. Городские жители Парижа приобрели ценный полевой опыт.

Тут французы взбираются на гору и видят местных женщин-оленеводов в чуме. Те рассказывают, как разводить дымный костер, чтобы спасаться от мошки.

Вот, что пишет сам Мопертюи (тут надо сказать, что ему надо было сохранять градус накала, чтобы героизм был понятен).

“В этом диком и суровом краю, протянувшемся от Торнио до Северного Полюса, нам предстояло выполнить точнейшие измерения, которые и в простых условиях представляют много сложностей. Проникнуть в эти леса можно только двумя путями: по бурной реке или пешком через непролазный лес. Даже когда мы оказались там - пришлось карабкаться на скалы и горы, расчищать вершины от растительности, жить в лесу впроголодь и страдать от мух, которые так свирепы, что даже оленеводы снимаются с мест, убегая от них на ветреное побережье. “

Мы, с одной стороны, можем посмеяться: Финляндия летом - это ведь изобильнейшее место с рыбой, грибами, ягодами и чудесным лесом. Однако по поводу трудностей перемещения вдоль берега Мопертюи не врет. Речка Торнио порожистая. И не всегда участники экспедиции отваживались оставаться в лодках, которыми правили лапландцы. Однако, когда они решались идти пешком, то оказывалось, что берег состоит из стволов деревьев, поваленных в воду, а прыгать по камням и стволам так ловко, как это делают местные жители, не получается. Более того, во Франции, конечно, есть комары, но нет мошки. И знакомство с ней поразило всех ученых. Они подробно описывали, как оленеводы научили спасаться от насекомых, разводя дымные костры.

Работы по измерению углов в треугольниках велись с июля по август 1736 года. Погода не всегда радовала. Нам это легко понять: хотя лето на севере светлое, но довольно дождливое. Из-за туманов и мороси подолгу не было видимости. Мопертюи жалуется, что на одном из сигналов ему восемь дней пришлось ждать, пока развиднеется. (“хахаха” - сказал бы Лакондамин, проведший за аналогичным занятием целый месяц).

Мопертюи в своих мемуарах жалуется на голод. Но при этом ученым регулярно перепадали пироги, рыба, варенье и другие вкусности, которые крестьяне дарили или выменивали на водку. В 15 километрах вверх по течению в маленьком приходе Освер-Торнео жил с семьей пастор Бруниус, у которого французы регулярно проживали и столовались, отводя душу в “цивилизованной” компании. Вот, что пишет про "голод" аббат Утье:

"Мадам Бруниус собрала нам в горы обед из рубленого мяса и зеленого горошка, но они, по местному обычаю были сладкими и сдобрены лимонной цедрой, так что мы не смогли это есть"

Мне кажется, это подозрительно напоминает обед госпожи Бруниус.

Кстати, дружелюбие местных жителей порой было не в радость ученым. Удивительно, хотя их кормили и предоставляли ночлег. Вот, что вспоминает аббат Утье:

"Чтобы избавиться от ненужных гостей, мсье Цельсий ушел в кладовую, а закончив - поднялся сразу на крышу церкви и заперся там. Мы с мсье Мопертюи сделали вид, что идем на прогулку и, как только нас оставили одних, поднялись на колокольню, где нас ожидал мсье Цельсий. У нас было достаточно времени до вечерней службы, чтобы выполнить измерения."

Не обошлось и без неприятностей. Было жаркое лето и, однажды, плохо затушив костер, ученые устроили лесной пожар. Обнаружили они это, наблюдая за пунктом Хоррилакеро. Его заволокло дымом - несколько дней он был недоступен для измерений. Спасательная бригада обнаружила, что деревянная пирамида сгорела, однако благодаря реперу, заложенному в камень, ее удалось восстановить на том же месте. В противном случае, пришлось бы переделывать все связанные с этой точкой наблюдения.

В начале сентября, глядя на плоды своих трудов, Мопертюи напишет:

"у нас получилась отличная цепочка треугольников. Похоже, что провидение послало нам горы именно в тех местах, где они были нам нужны".

Следующим этапом работ должно было стать определение разности широт между Торнио и Пелло (югом и севером измеряемой дуги). Как и планировали, в августе 1736 года в Торнио прибыл зенитный сектор, заказанный Цельсием в Гринвиче у уже знакомого нам мастера Грэхема.

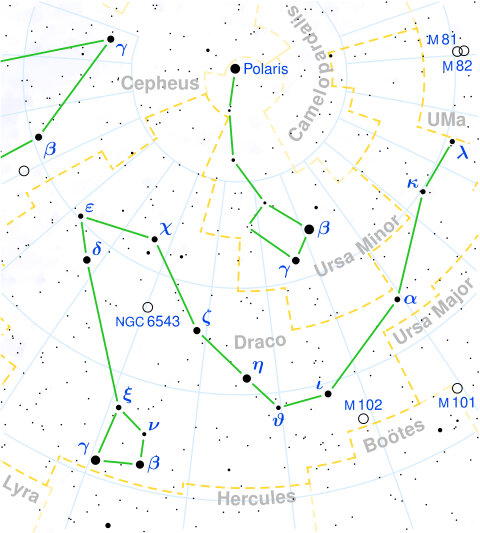

За опорную звезду выбрали дельту созвездия Дракона. Она совсем близко от Поляной и хорошо видна в высоких широтах. Ученые построили две обсерватории. Для них они арендовали или выкупили котты (это такие местные амбары, в которых топят снег, чтобы зимой поить скот) и смонтировали там открывающуюся крышу. В обсерваториях (холодных и темных) разместили зенитный сектор, ориентируя его по направлению север-юг. Дальше оставалось поймать момент, когда звезда появится в плоскости меридиана и определить ее склонение относительно зенита. Делалось это в темноте. Сначала наблюдатель выставлял барабан микрометра на известную позицию, потом свеча задувалась, и наблюдатель ловил звезды, на память отсчитывая обороты микрометра. Мопертюи считал этот метод новаторским. Измерения, однако, в целом удались. Сходимость результатов составила 3”, что было очень хорошо.

Созвездие Дракона, Википедия.

Ночи стояли по-северному длинные, холодные и ясные. Самое то для измерений. Разность широт между двумя обсерваториями составила: 57 ' 27 " (немногим менее градуса. В три раза меньше, чем та дуга, которую измеряли коллеги на экваторе).

Базис

Базис начали измерять 21 декабря 1736 года, после зимнего солнцестояния. Тогда было холодно, морозы стояли почти минус двадцать по Цельсию (Цельсий был там и отмечал температуру в градусах Реомюра), и местные предлагали дождаться весенних оттепелей: чтобы лед подтаял и потом схватился еще более ровной поверхностью. Но Мопертюи боялся непредсказуемости погоды в будущем и хотел выполнить работы сейчас, чтобы на зимовке обработать результаты. Линию в 14 км разбили на замерзшей поверхности речки Торнио. Конечно, снег пришлось расчистить.

Использовали восемь еловых вех (почти девятиметровых), которые при разных температурах проверялись эталонным туазом на предмет сжатия-растяжения. Сначала при помощи скребка, собранного из нескольких бревен, расчистили снег в створе линии. Потом приступили к измерениям.

Каждая бригада работала с четырьмя 30-футовыми вехами. Вехи были обиты железными пятками и Мопертюи предполагал, что это противодействует расширению-сжатию дерева. Расхождение расстояния у бригад составило рекордные 4 дюйма. Длина базиса была: 7 406 туазов, 5 футов, 2 дюйма. Итого погрешность измерения базиса: 10 см на 14 км.

На все работы по измерению базиса не смотря на холод и короткий день ушло восемь дней (там, на экваторе - полтора месяца). Какие это были непростые дни!

Солнце всходило примерно в полдень (понятно, что ночью особенно не понаблюдаешь) и работа шла часов до четырех дня. Ходили по почти полуметровому снегу, таща на себе тяжелые деревянные вехи (с другой стороны веху тащил крестьянин или слуга, но его не следует упоминать в отчете, конечно). Мопертюи потом делился:

“от холода губы примерзают к фляжке с бренди, единственным напитком, который не замерзает при таких температурах".

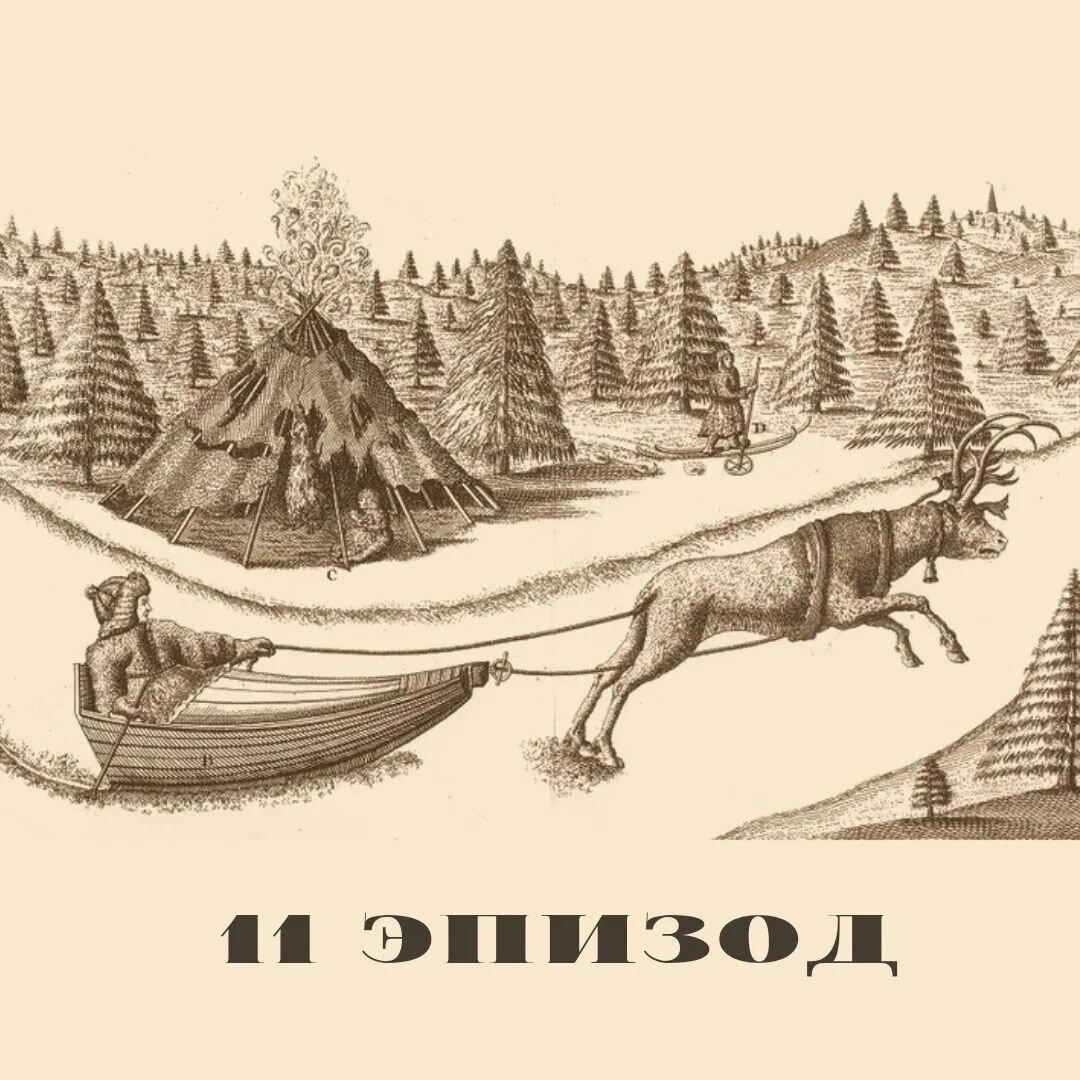

Дикие холода и дикие олени, которыми отваживаются править только смелые лапландцы. Иллюстрации из книги Утье.

При этом на геодезические работы, как на диковинку, съезжались поглазеть местные оленеводы, И для них, привыкших к климату, это было веселее любой ярмарки. Как-то Мопертюи вспомнил, что летом забыл определить высоту одного из горных сигналов на Авалаксе, и до горы, заснеженной и зимней его домчали пастор и лапландка на санях. Потом Мопертюи превратит это в настоящий триллер с упоминанием хищных оленей-людоедов:

"Дикое и неуправляемое животное... [олень] бросится на вас, будет брыкаться и кусаться, мстя за удары. Когда олень кидается на Лапландца - тот прикрывается санями и снова бьет его палкой, но мы, чужаки, раньше погибнем, чем успеем принять эту оборонительную позицию".

К новому году измерения были готовы, и оказалось, что дуга меридиана составила 52 203,5 туаза (57 градусов 27 минут). Градус меридиана в Лапландии составил 57 437 туазов.

Понятно, что зимой в обратный путь было не пробраться. До открытия судоходства ученые отдыхали в Торнио, наслаждаясь теплом очагов и обществом доброжелательных и любопытных хозяев. Помимо обработки журналов, проверки измерений, они определили магнитное склонение (уклонение стрелки компаса от направления на север), исследовали аберрацию звезд и выполняли маятниковые эксперименты.

Возвращение на Родину

В мае лед вскрылся, и можно было бы пуститься в обратный путь. Часть партии снова отправилась пешком (по раскисшим дорогам), а часть - на корабле. И тут случилась серьезная неприятность: корабль дал течь и потерял в тумане берег. Только чудом удалось избежать крушения: капитан успел различить знакомые очертания берега и не разбиться о скалы, когда ситуация была очень серьезной. Ученые остались невредимы, однако часть инструментов была повреждена, в частности, северный эталонный туаз: он необратимо пострадал от соленой воды. Впрочем, это было единственное злоключения в стремительной и победоносной экспедиции Мопертюи. К августу 1737 года вся партия достигла Парижа.

О том, как встретили Мопертюи в Париже, и как соотечественники оценивали результаты двух градусных экспедиций: Перуанской и Арктической, я расскажу в следующий раз.

Мальмё стал городом в конце XII века, и развивался как торговый порт. Исторически связанный с городами Ганзы, торговал рыбой и прочим немудреным товаром.

Для такого древнего города удивительна современная застройка. Даже вторая, по высоте в Европе, жилая башня находится тут. Название переводится как «Вращающийся торс».

Пишут, что свыше сорока процентов населения – это иммигранты, однако городок тихий и спокойный. По сериалу «Мост» мы знаем, что это не так!😁 Что касается приезжих, то они большинством из Ближней Азии, и так как Мальмё самый южный город Швеции, то климат тут теплее.

После открытия системы туннельно-мостового перехода, называемого «Эресуннский мост», сложилась парадоксальная ситуация. Прямой поезд до датского аэропорта «Каструп» идет 17 минут. А доехать до аэропорта самого Мальмё – 21 минута, причем туда не ходят электрички. И весь город летает через Данию.

Архитектура городской застройки оригинальна и необычна, при всей «экстравагантности» она удобна и создает уютную среду.

Можно часами сидеть на покрытой «бесконечными» деревянными лавками набережной пролива, и любоваться бесшумно взлетающими самолетами.

www.sboy.net