С некоторым перерывом продолжаю посты про винный туризм в России. Как и обещал, теперь “Шато Пино”.

Как и предыдущая винодельня, “Поместье Голубицкое”, “Шато Пино” это уже ребрендинг. Первое название этого предприятия было “Усадьба Мысхако”. Но совсем рядом от него находится известный с советских времен винзавод Мысхако и такая путаница, конечно, на пользу бизнесу не шла. В итоге стало Шато.

Винодельня находится в пригороде Новороссийска, доехать сюда на такси из центра города стоит рублей 300 и занимает 15-20 минут. Будете в Новороссийске – рекомендую. Это, наверное, одно из самых интересных винодельческих предприятий региона, если оценивать сумму впечатлений.

На логотипе Шато-Пино улитка. Корпоративная легенда гласит, что это аммонит, найденный при рытье котлована под здание винодельни. Но мы то знаем, как выглядит аммонит, а как улитка. Тем более улиток тут разводят и кормят всех желающих ими и даже показывают.

Кроме самой винодельни тут целый туристический комплекс – отель, ресторан, пара баров, музей советских автомобилей и прочих гаджетов времён СССР, магазины всякого рукоделия, картинная галерея ну и магазин вина, конечно. Вот это бассейн при отеле. Впереди Новороссийская бухта, а справа гора Колдун. На её вершине стоят антенны какого-то неясного военного назначения в белых кожухах – видите? Одна из линеек вин Шато-Пино называется “Шары колдуна”. Именно в честь них.

Кстати, при нас дно бассейна чистил робот а у края стоит тележка от него и бобина с проводом электропитания.

Тут мы просто пьем вино в баре и наслаждаемся видами.

Виноградники хозяйства начинаются прямо тут же. Красота.

Кроме вина тут выращивают виноградных улиток. Не на продажу, а только для своих ресторанов. Кроме тех, что находятся тут, в Новороссийске им принадлежит ещё прекрасный “Бар 55”, где кроме улиток и вин Шато Пино можно попробовать вина практически всех хозяйств региона.

Улитки живут в лесу и прячутся от солнца вот под такими непритязательными деревянными конструкциями. Хотя снаружи их почти не видно, если попытаться заглянуть под доски снизу – там их очень много. Сверху на продольную доску им высыпают еду и тогда они выбираются из своего укрытия.

Некоторые пытаются сбежать по растущим здесь же деревцам. Пожелаем им успеха.

А теперь винодельня. Главная её “фишка”, которой очень гордятся – “гравитационный” принцип. Винодельня построена на склоне холма и на протяжении всего технологического процесса производства все жидкие фракции будущего вина движутся самотёком без помощи насосов. Говорят, так для вина лучше. Поскольку результат вполне годен, кто я такой, чтобы это оспаривать.

Вот так выглядит здание винодельни. Виноград привозят к верхней её части, а из нижней уезжают ящики с бутылками. Вдоль всей винодельни есть пешеходная галерея для посетителей, с которой можно посмотреть весь производственный процесс не мешаясь работникам.

Начинается всё с сортировки винограда, удаления гребней (веточек, на которых растут ягоды) и отжима сусла (виноградного сока с остатками мякоти). Мы попали как раз на сбор винограда, вот так его перерабатывают.

Это следующий уровень, сюда отжатое сусло стекает и проходит первичную ферментацию. Ничего нового, всё как обычно - нержавеющая сталь…

Старый и новый бренд на бочках

На любом современном винном производстве должна быть лаборатория. Тут на неё тоже можно посмотреть сверху.

Кстати, за продольной стеной в темноте и тишине выдерживается на осадке игристое вино. Туда не пускают.

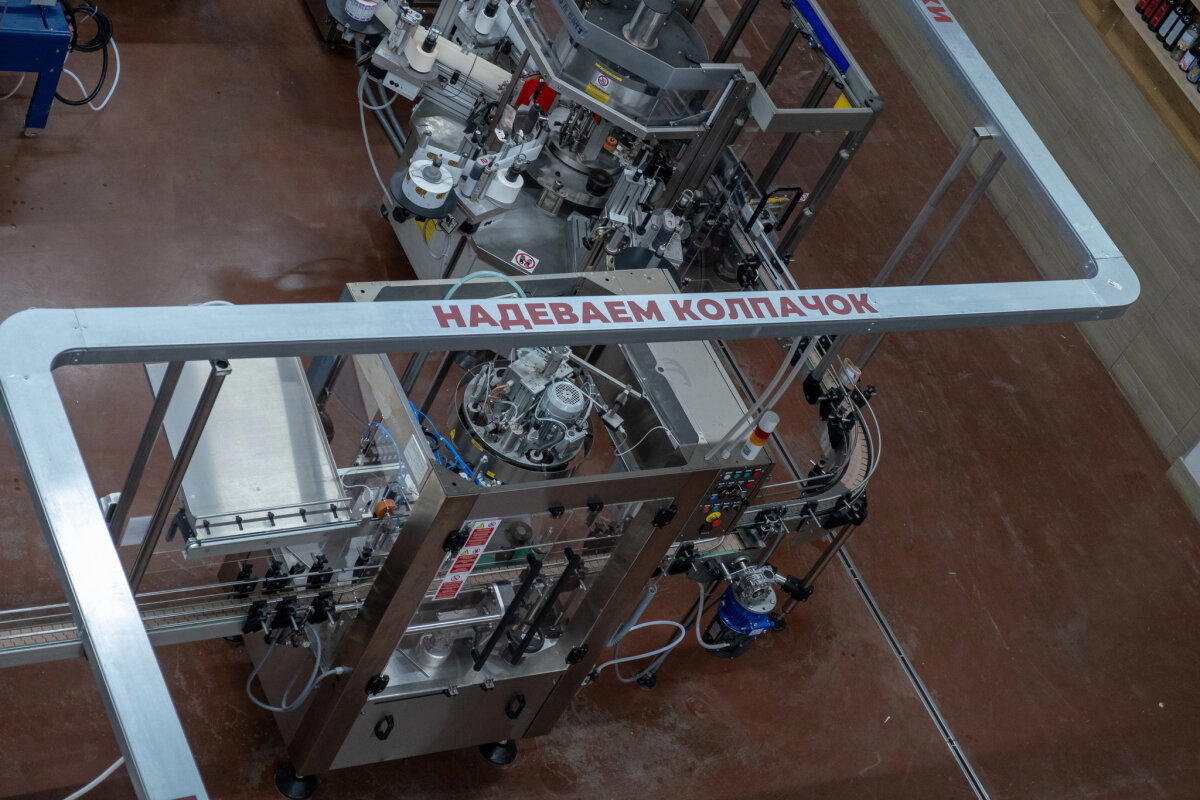

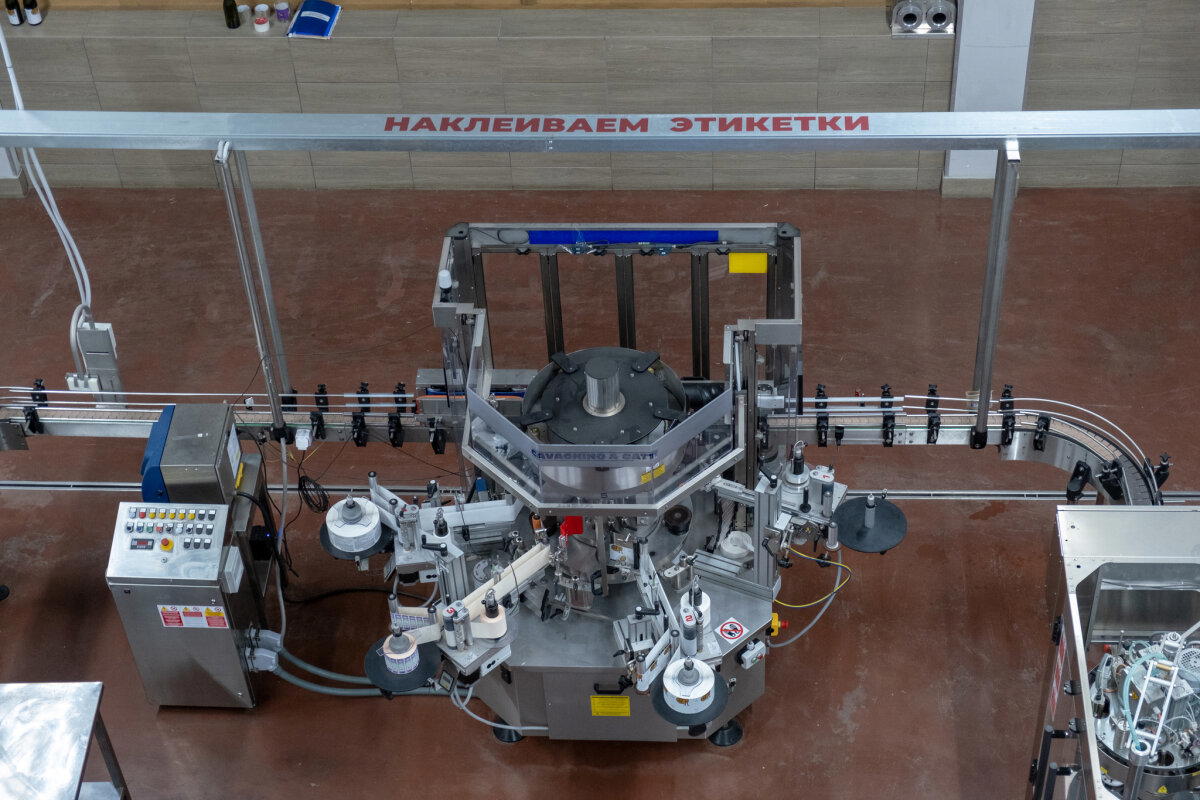

А тут можно посмотреть полный цикл разлива – от мойки бутылок до упаковки в ящики. Сейчас линия простаивает.

Идём пробовать. Дегустационный сет. Сразу скажу, всё хорошо, провалов нет, хотя ничего выдающегося, конечно, на таких дегустациях попробовать не предложат.

А вот и улитки. Жирненькие и готовят их здесь красиво и вкусно.

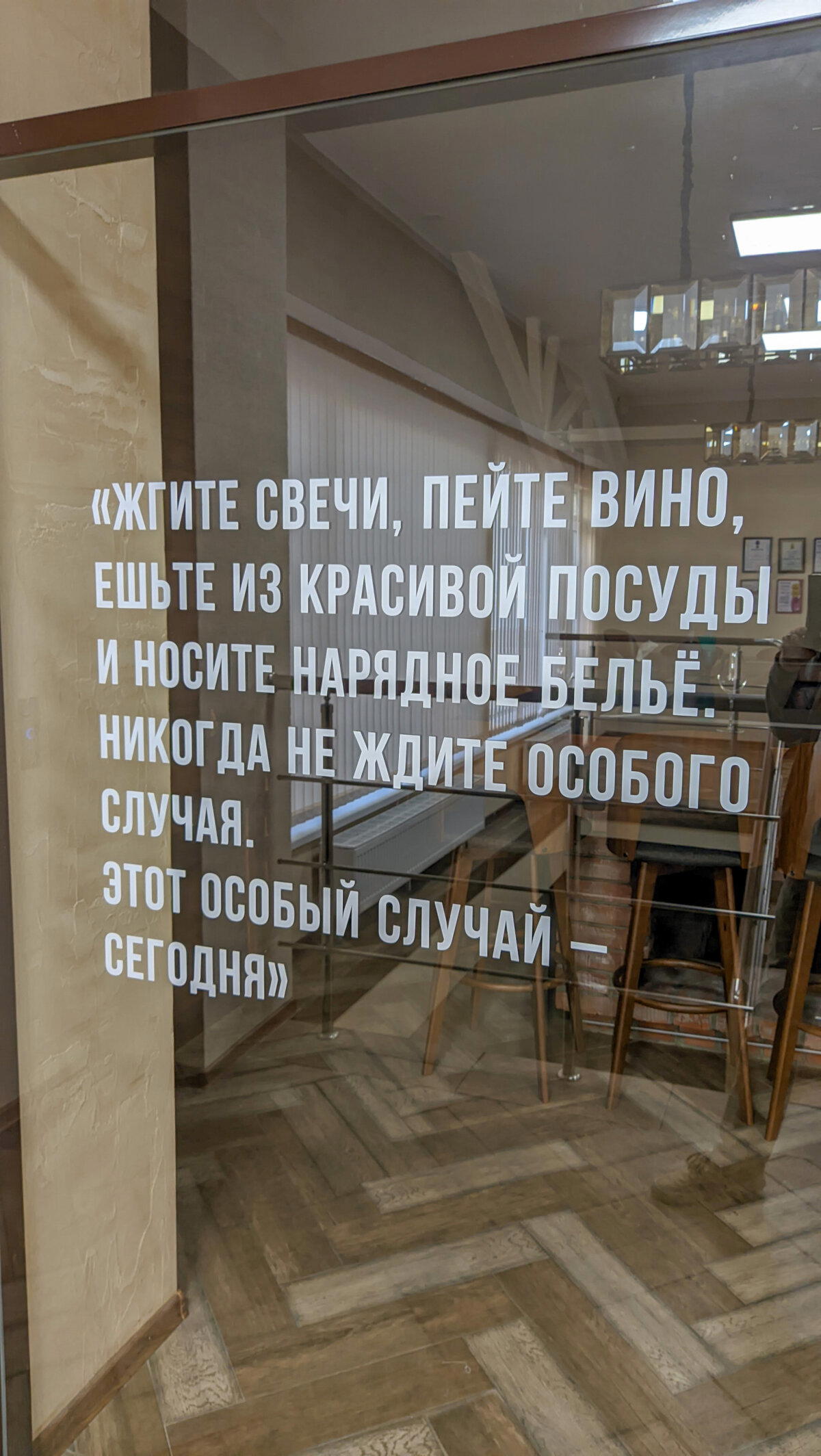

Хорошая мысль, которой мы в нашей семье следуем всю нашу жизнь :)

Магазин. Это уникальное вино из винограда, на кожице которого шторм оставил морскую соль. Другого такого не будет. Скоро оно подорожает вдвое :)

Не спрашивайте, не пробовал.

Ну вот и всё, незаметно наступил вечер и надо уезжать. Отличный день, отличная погода и красивый закат. Очень понравилось и хочется вернуться и искупаться в бассейне, который чистит робот.

Контакты; 353900, Краснодарский край,г. Новороссийск, с. Федотовка, тер. Автодорожная тер., ул. 5-й км. (СНТ "Гроздь")

Телефон: +7 938 501 08 17

E-mail: tur@shato-pino.ru

Экскурсия на всё с дегустацией: 2100 с человека