Вся теория прочности материалов строится на поиске какого-то дефекта в его структуре. Если материал, например, начал ломаться под нагрузкой, то это означает, что какое-то несовершенство в его строении оказало фатальное влияние и произошло разрушение.

Процессы тут описываются довольно разнообразно, но я предлагаю акцентировать внимание на металлических кристаллических материалах. Там всё линейно и легче представить, а общая идея будет одинаковой во всех системах и типах конструкций материалов.

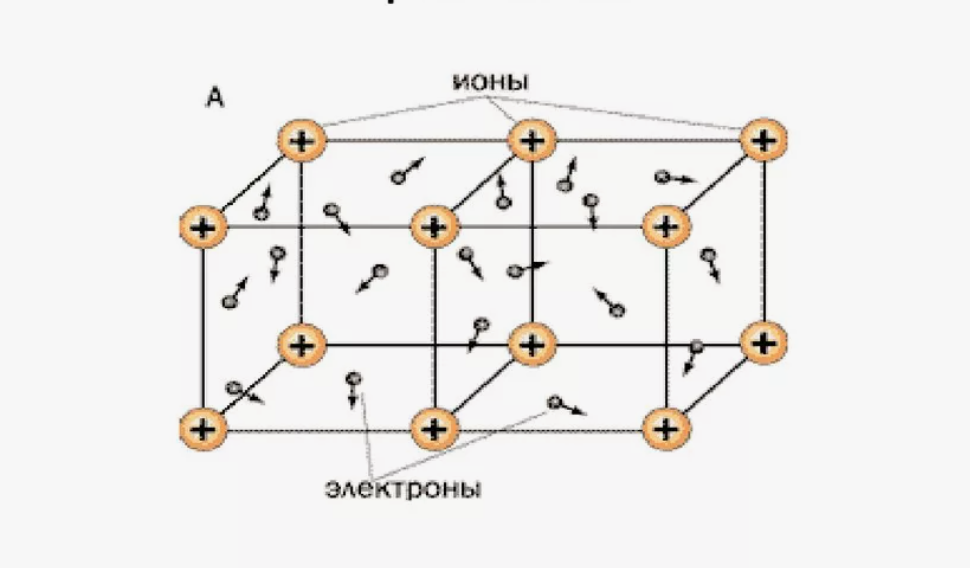

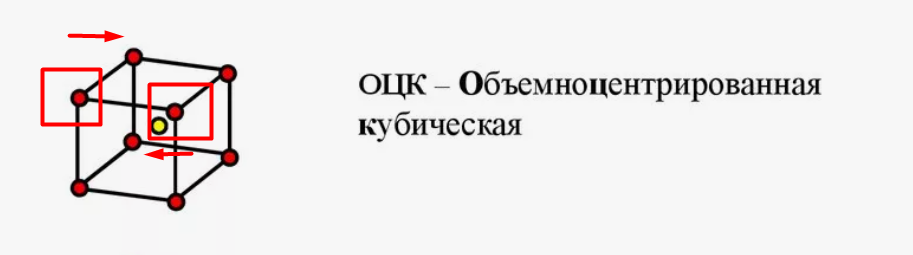

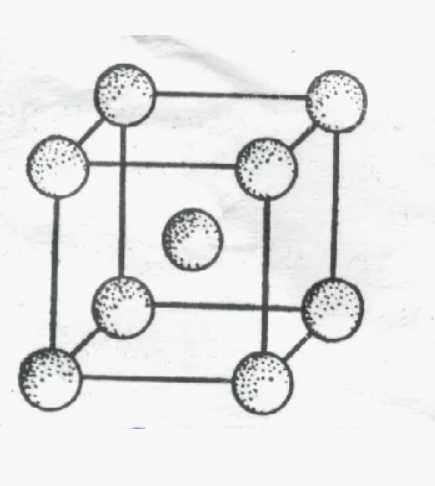

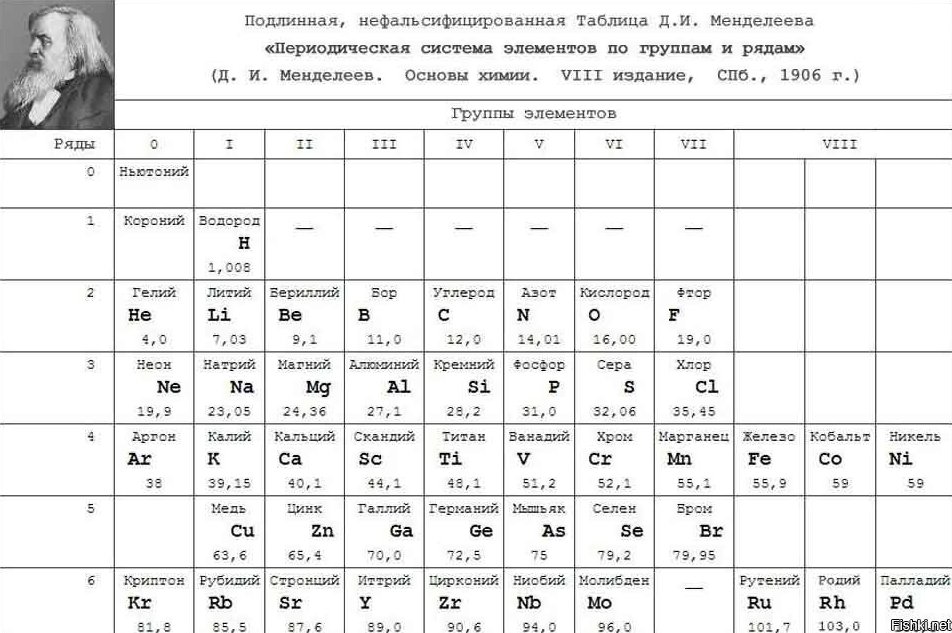

Кристаллический - это значит, что атома металла упорядочены некоторым стандартным образом и картинка их пространственного расположения повторяется с некоторым периодом. Тут хорошо вспоминать "кубик" с уроков химии.

Теперь представьте, например, что на раме вашего любимого велосипеда образовалась макротрещина. Макро - потому что мы уже видим её глазами и предполагаем, что дальнейшая эксплуатация рамы может привести к неожиданной поломке в самый неподходящий момент.

Трещина обычно появляется или из-за превышения допустимой нагрузки, или из-за усталостного износа. Причин на самом деле тут может быть больше, но мы опять-таки всё упрощаем. При этом металл, из которого сделана велосипедная рама, имеет кристаллическое строение.

Во всём виноват дефект

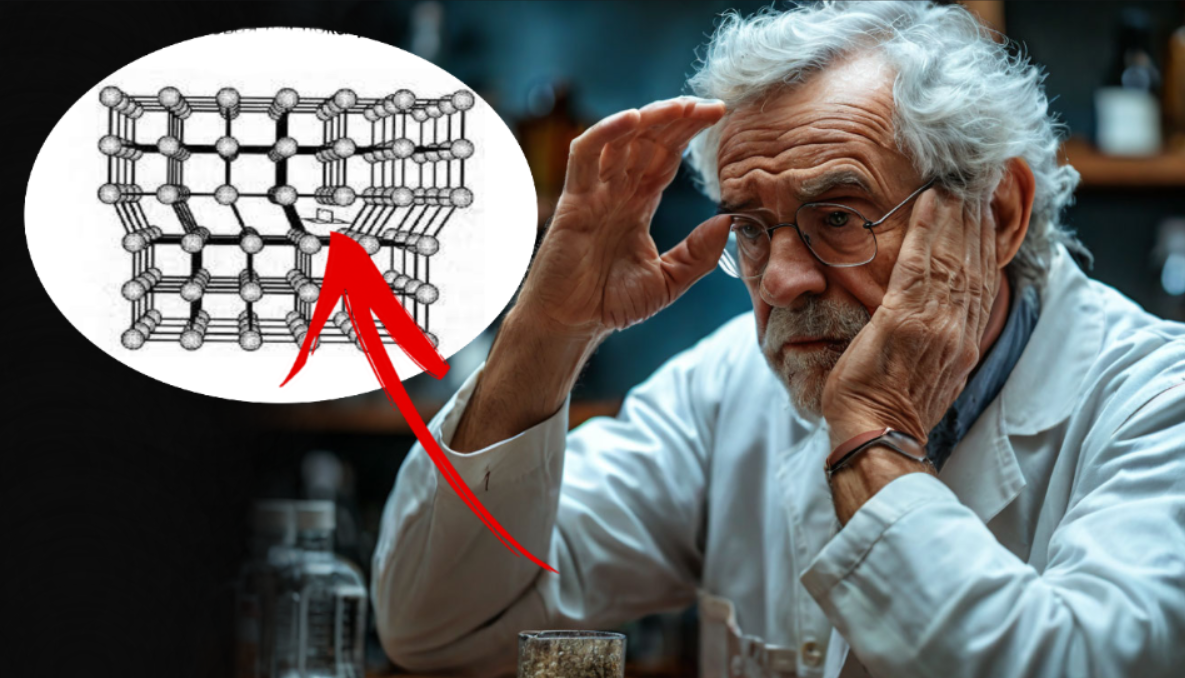

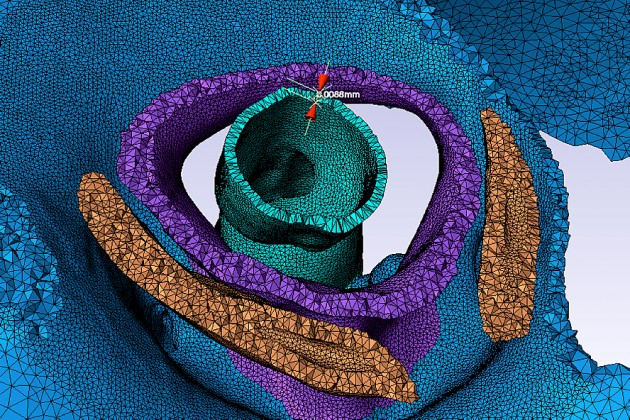

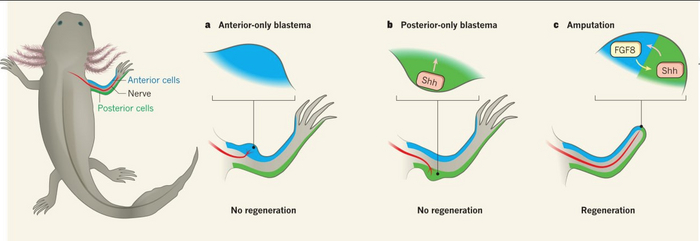

Как материаловед опишет вам причину появления трещины и по сути произошедшее разрушение? Ну поскольку мы условились, что это металлический кристаллический материал, то отталкиваемся от дислокаций.

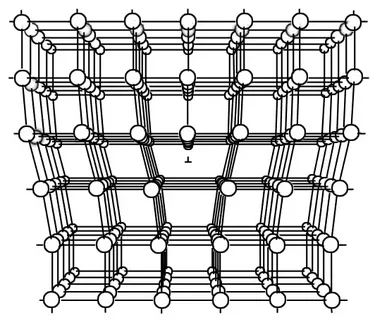

Дислокациями называется линейный дефект, который образуется из-за того, что (теперь внимательно!) в какой-то момент упорядочивание атомов в структуре оказалось дефективным. Скажем, всегда у нас получался стандартный кубик, а тут оказалось, что вместо 4 атомов на ячейку пришлось всего 3. Система при этом всё равно образовалась и металл получился. Но при этом появилась "слабая" плоскость. Если нагрузка придётся на эту точку, то дислокация "поедет" по всей структуре и в итоге образуется сначала микротрещина, а потом и макро.

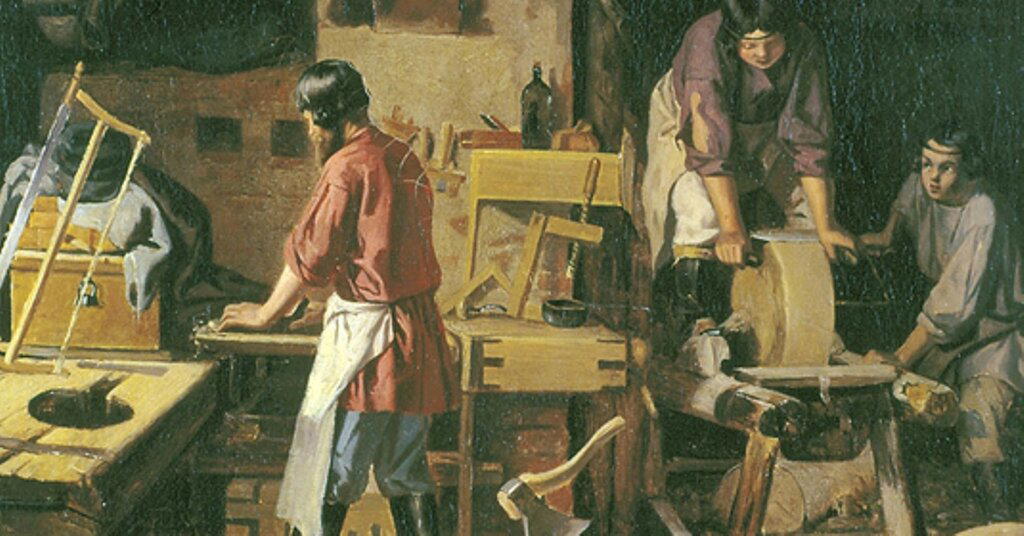

Тут можно сломать голову над тем, какую ассоциацию должен использовать человек, мало знакомый с азами материаловедения. Но я предлагаю представить вам самодельный мостик через ручеёк.

Пусть он состоит из трёхметровых досок и имеет длину 3 метра. Пускай 7 досок у нас будет нужной длины, а восьмая доска короче на 10 сантиметров. Она вроде как выполняет свою функцию и кое-как лежит на своем месте. Но если наступить именно на эту доску, то она провалится, тогда как остальные доски выдержали бы.

Эта дефектная доска и будет дислокацией в случае кристалла.

Процесс упрочнения металлического изделия обычно строится на попытке играться с такими дефектами. Например, дислокациям создаются разные барьеры из других дефектов и невозможность перемещения приводит к упрочнению системы. Примерно так работает наклёп. Это когда механически воздействуют на образец с целью его упрочнения - можно бить по нему молотком или обрабатывать дробью.

Ну и как промежуточный итог отмечу, что дефектов в строении бывает невероятное множество. Примесные атомы, дислокации, вакансии, атомы замещения и куча других.

Так вот вся эта длинная речь была подводкой к нашему основному вопросу. Однажды меня спросил: Если все проблемы от этих дефектов, то почему нельзя пойти простым путём и сделать материал без таких дефектов? И вот тут начинается самое интересное.

Идеальный материал - это мечта

Сделать бездефектный материал физически невозможно.

Это примерно как попытаться в реальности создать абсолютный вакуум. Сколько не старайся, а всегда там что-то да будет болтаться. Это может быть квантовая пена и результаты квантовых флуктуаций или обрывки обычных частиц. Но пустоты не получится никогда и абсолютный вакуум всегда будет чем-то из серии физической идеализации для упрощения расчёта.

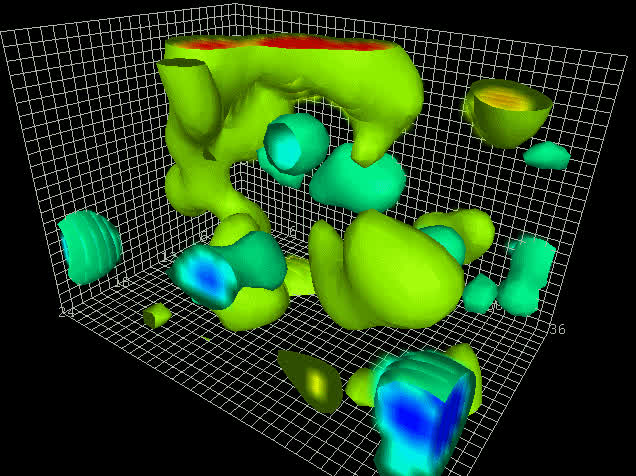

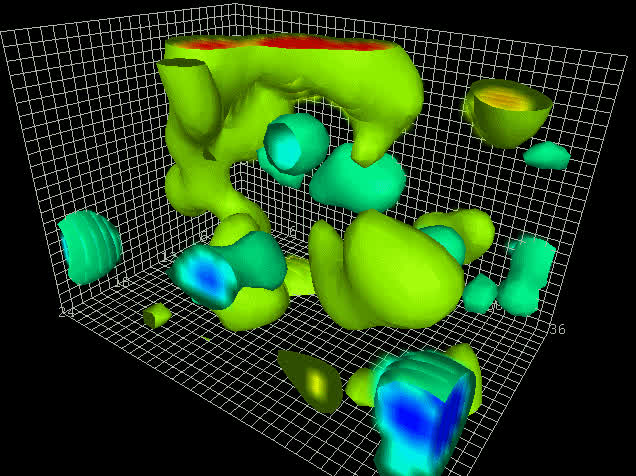

GIF

Вот такая дичь творится в якобы пустоте. Частиц рождаются и пропадают, всё время что-то булькает

Точно также и идеальный кристалл для материаловеда будет чем-то типа недостижимого абсолюта.

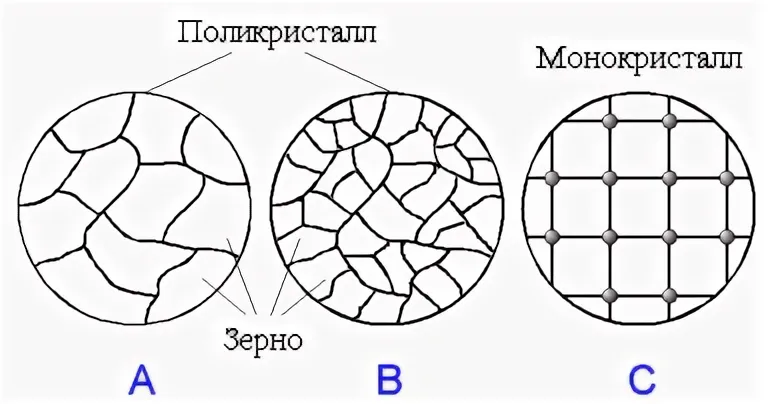

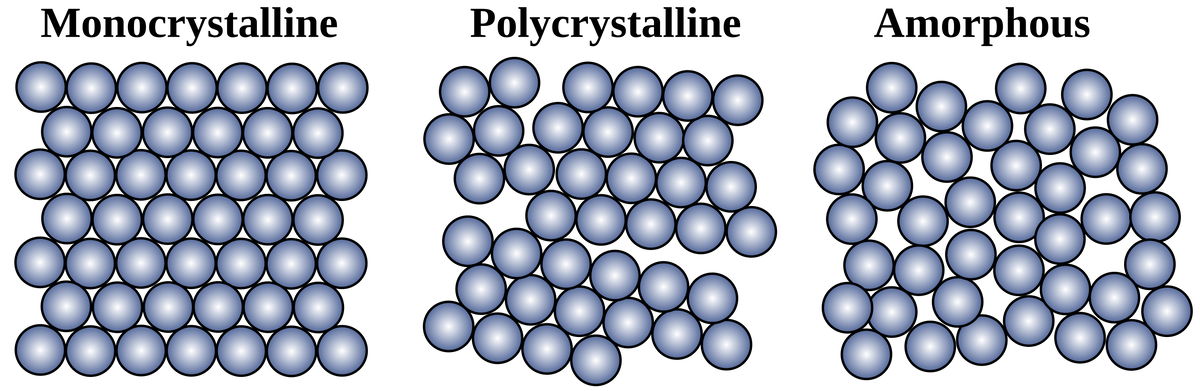

Само собой, такие работы проводились, но их провал был ожидаемым и объясняется физикой строения материи. Например, очень активно прорабатывалась тема создания монокристаллов. Это кристалл без границ зерен. Но полноценное их использование так и осталось чисто гипотетическим.

Монокристалл удалось получить, но было не ясно, как это использовать. В лабораторных условиях система росла идеальной, да и то до некоторого предела. А дальше у нас получался "кусок материала" из которого нужно было вырезать, например, шестерню. При попытках обработки идеальная структура начинала плыть. В итоге монокристаллы стало возможным использовать только в электронике и прочих аналогичных системах. Да и то удалось лишь избавиться от сугубо "механических" неточностей конструкции.

Почему же всё так печально?

Причин неудачи в поиске идеального материала очень много. Давайте опишем самые очевидные и простые.

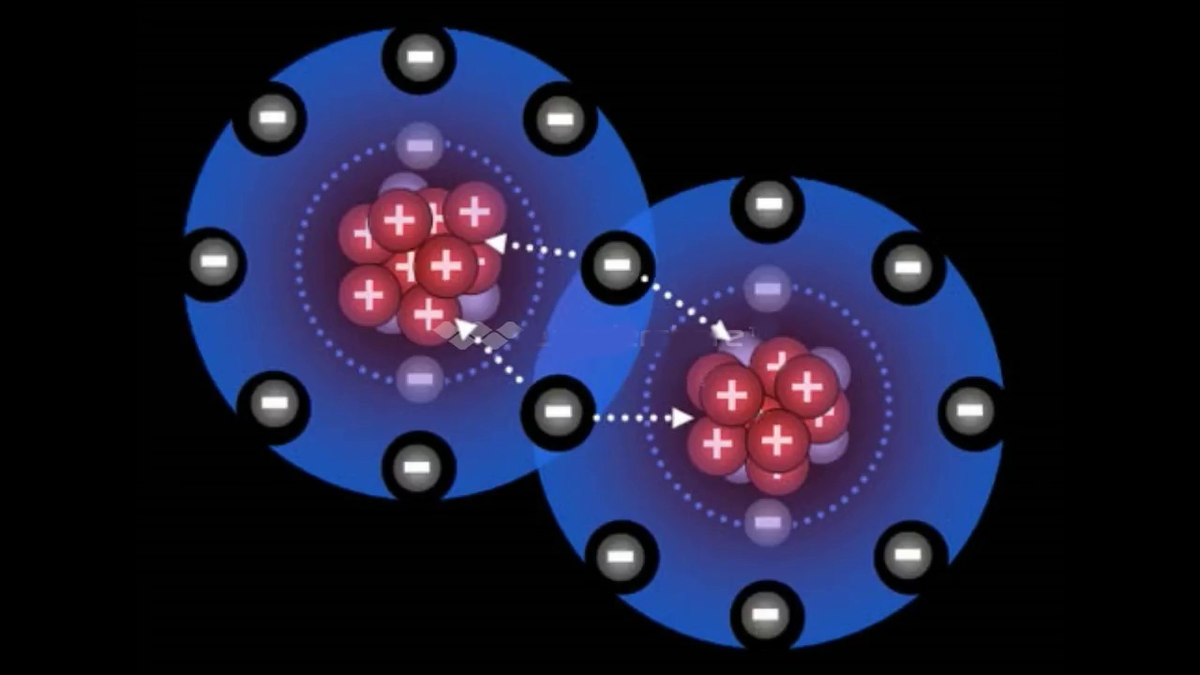

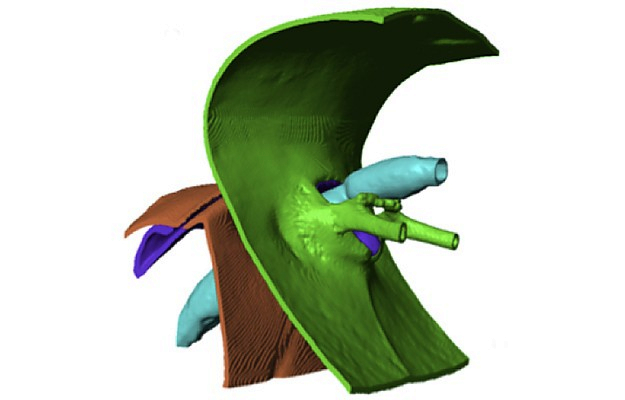

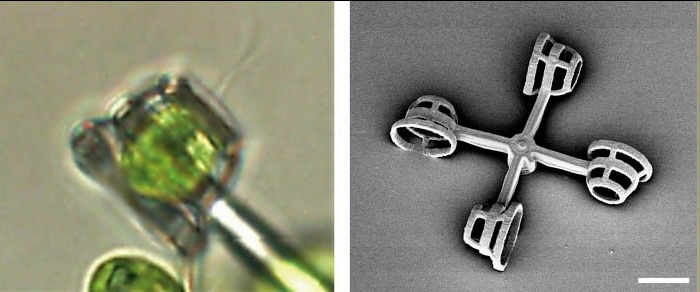

Представьте себе процесс формирования металлических кристаллов. Один атом присоединяется к другому и образуется связь. Я тут всегда привожу в пример неокуб. Он очень хорошо позволяет визуализировать такие вещи.

Силы взаимного притяжения заставляют атомы сближаться и они входят в электростатическое взаимодействие. Но этому процессу препятствует взаимное отталкивание электронных оболочек. Получается этакое равновесие - атомы достаточно сблизились и притягивают друг друга с достаточной силой, чтобы не оторваться, но не сталкиваются друг с другом потому что ещё и отталкиваются.

Такая пара частичек болтается в пространстве и встречает ещё один атом металла.

При подходящих условиях этот атом тоже "приклеится" к уже существующей системе. Силы взаимодействия перераспределятся и получится, что у нас есть баланс сил уже между тремя атомами металла, которые не могут оторваться и не могут окончательно сблизиться.

Процесс повторяется множество раз и выстраивается как раз то, что мы называем кристалликом.

И теперь представим, что болталась эта конструкция из группы атомов металла в пространстве, а потом атомы металла вдруг кончились.

Конструкция из группы атомов летает свободно и ничего больше не происходит. Но рано или поздно она встретит такую же другую конструкцию. Они начнут притягиваться друг к другу посредством гравитационного и электростатического взаимодействий и в какой-то момент образуют группу. Получится два кристаллика, что в микроскопе будет выглядеть как два зёрнышка.

В идеальных условиях эти зёрна бы объединились абсолютно идеально. Но мы-то с вами в реальной Вселенной. Там происходит что угодно.

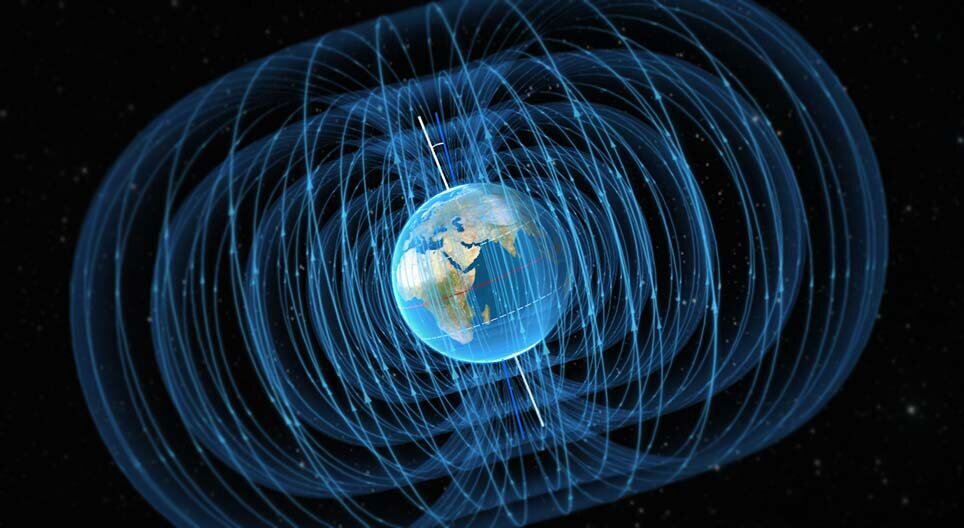

На атомы и системы из атомов влияют самые разные силы: могут подействовать магнитные силы, может повлиять простая механика, может оказать воздействие солнечный ветер. Факторов бесконечно много. Это приводит к тому, что кристаллики срастаются не идеально, а криво-косо.

Это как представить, что на лету встретились два абсолютно идеальных снежка. При том, что форма их правильная, множество воздействий всё равно не позволят слипнуться им абсолютно ровно и идеально.

Примерно также это работает и с формированием самого единичного кристаллика или ячейки, если правильно. Атомы будут выстраиваться идеально ровно до тех пор, пока что-то не произойдёт.

Мимо может пролететь комета или какой-то электрически заряженный объект. Более того, влияет и сама внутренняя энергия атомов. В каких-то случаях у атома она высокая и он находится в активном тепловом движении. Когда-то атомы наоборот практически неподвижны. И когда такие противоположности сталкиваются, то образуется дефект. Не хватит у группы атомов энергии и вместо 4 атомов на ячейку получится три. Просто потому, что мимо пролетающий атом был настолько быстрым, что оторвался от системы, которая его притягивала.

Ну а потом эта этажерка из трёх атомов встретила в пространстве этажерку из пяти атомов и всё это соединилось. Согласитесь, получившаяся система далека от идеала.

Всё есть хаос

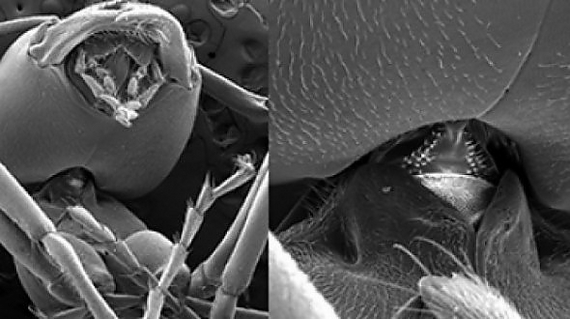

Самая важная мысль тут, что не стоит рассматривать взаимодействия атомов и их групп как идеальный процесс, который существует в изолированной системе. На частиц действует невероятное количество факторов. Мы разобрали лишь один и самый простой.

Мир частиц только на бумаге красивый и идеальный. На практике это хаотичный бульон в котором кое-как происходит некоторое упорядочивание. Поэтому удивительно было бы увидеть идеальный кристаллический материал, нежели чёрти-что с кривой структурой и неимоверным количеством дефектов. Все эти красивые ровные линии и упорядоченные картинки - результат очень сильного упрощения и идеализации. В реальности такого нет.

Даже на уровне макромира все машины едут по дороге не идеально, а каждая как может. Вот кто-то стоит на обочине, а вот машина летит быстрее потока. Ну а что, если посмотреть на муравейник? Там всё ещё интереснее. Тьма существ, которые управляются непонятно какой логикой.

Всё это сводится к логике хаоса. В невероятном хаосе из постоянных флуктуаций в какой-то момент формируется упорядоченная система, но влияние хаоса настолько сильное, что не о каких ровных линиях говорить нельзя.

И да, если вам нужны дополнительные занятия по физике материалов, то пишите на почту или в телегу проекта.