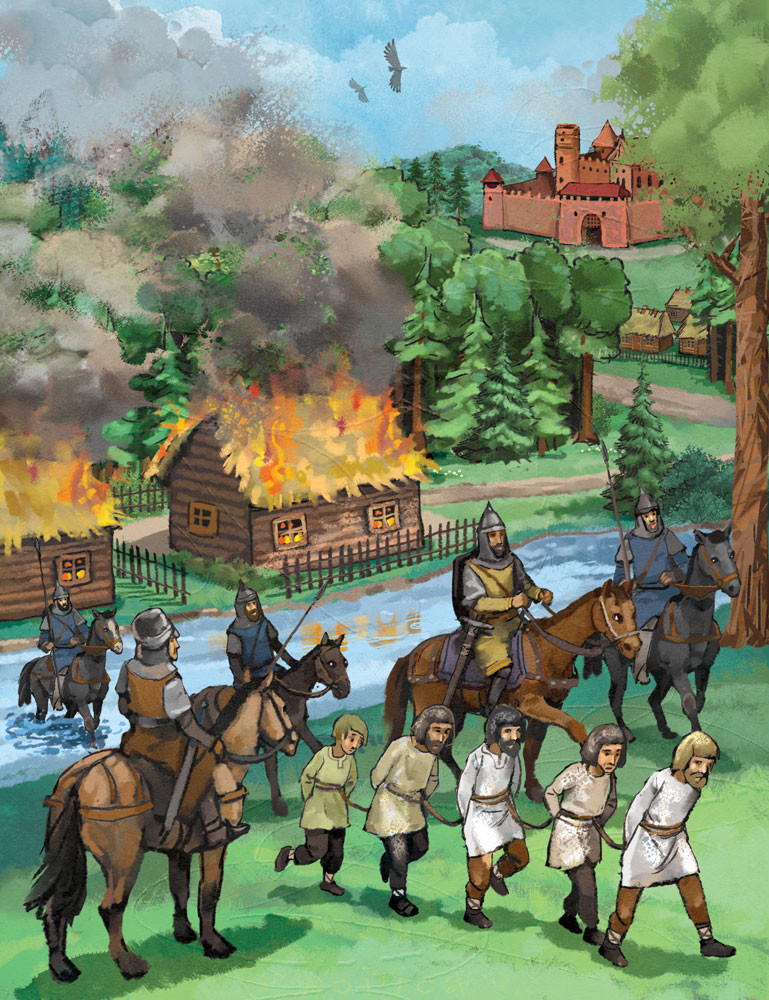

Иллюстрации Marek Szal к польским сказкам

История стрельцов как регулярной русской пехоты начинается с 1550 г., когда из существовавших к тому времени пищальников было отобрано 3000, сформировавших 6 статей (позднее — приказов) по 500 человек каждая. Их поселили в Москве, в Воробьевой слободе. Уже при Иване IV численность стрельцов достигла 7000 (из них 2000 конных), командовали которыми 8 голов и 41 сотник. К концу этого царствования стрельцов было 12000, а на коронации Федора Иоанновича летом 1584 г. — 20000.

Стрелецкая служба была в основном наследственной. Стрельцы получали годовое жалованье, освобождались от налогов и помимо службы занимались теми же видами деятельности (ремесла, торговля и т.п.), что и остальное посадское население.

Вооружение и обмундирование:

- бердыш и пищаль, сабля не входила в стандартное оружие, но чаще всего присутствовала. Пищаль была шагом вперед по сравнению со своей современницей из европейских держав - аркебузой. за счет большой пороховой полки она увеличивала темп стрельбы в два раза.

Комплект пищаль+бердыш появился только в конце 1650-х гг., а вскоре был перенят польской пехотой. Бердыши были не оружием «на всякий случай», «хоть чем бы отбиться», а имели вполне конкретное тактическое назначение.

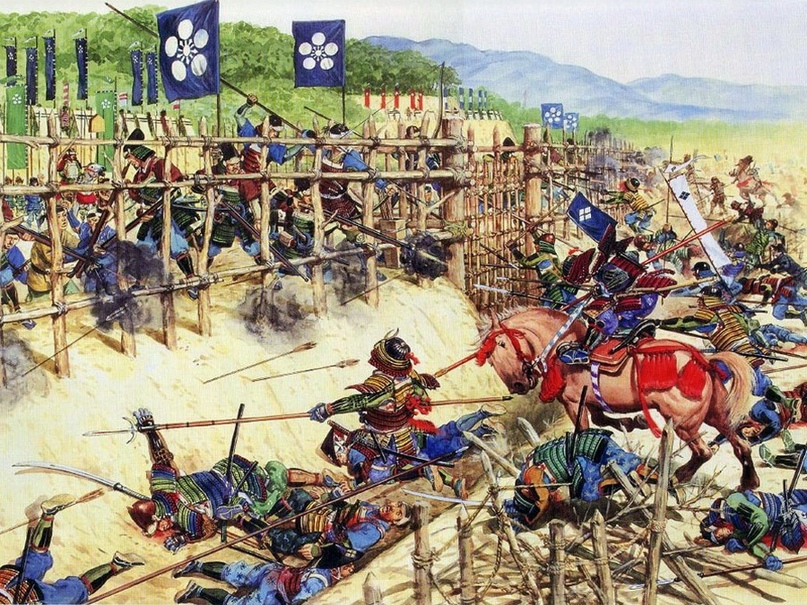

Стрельцы были пехотой восточноевропейского типа – стрелки, действующие в сражениях с опорой на полевые укрепления и специализирующиеся на их возведении. Хотя бердышами нельзя было остановить натиск конницы, но в укрепленных позициях это уже было не просто подспорье – укрепления не давали прорваться на конях, а бердыши давали преимущество перед клинками спешившихся противников. Кроме того, бердыш служил подставкой для стрельбы.

- берендейка, от слова Bandelier, которым обозначалась мушкетная перевязь с зарядами, натруской и мешочком с пулями и пыжами.

- на портупею вешали ташку (небольшую сумку) с пулями и кусками фитиля.

- сапоги кожаные, цвет зависит от полка, с каблуками, высота до колен.

- суконный тёмно-красный кафтан с латунными пуговицами и синими петлицами, с кушаком и поясом.

- штаны (порты): прямого покроя, узкие в коленях, длиной до середины голени, цвет не регламентировался.

- перчатки коричневой кожи с мягкими крагами

- шапка с меховой оторочкой

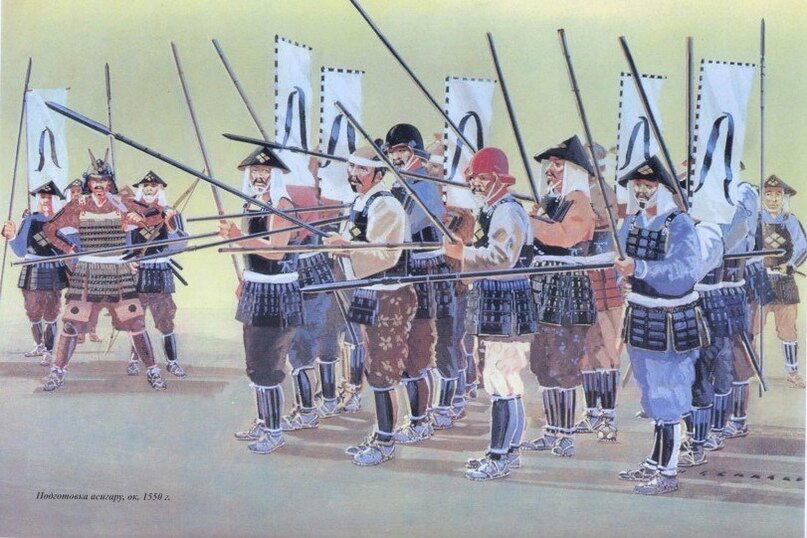

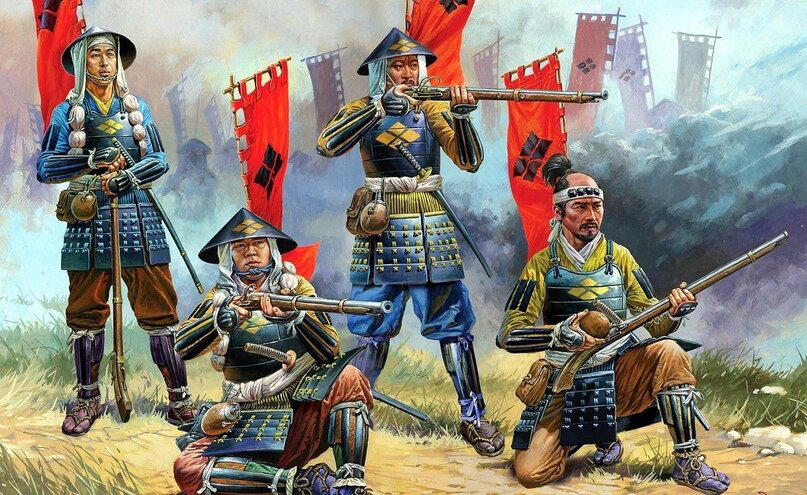

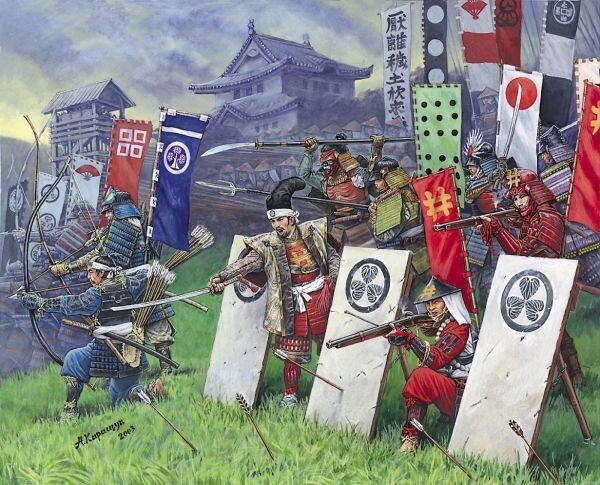

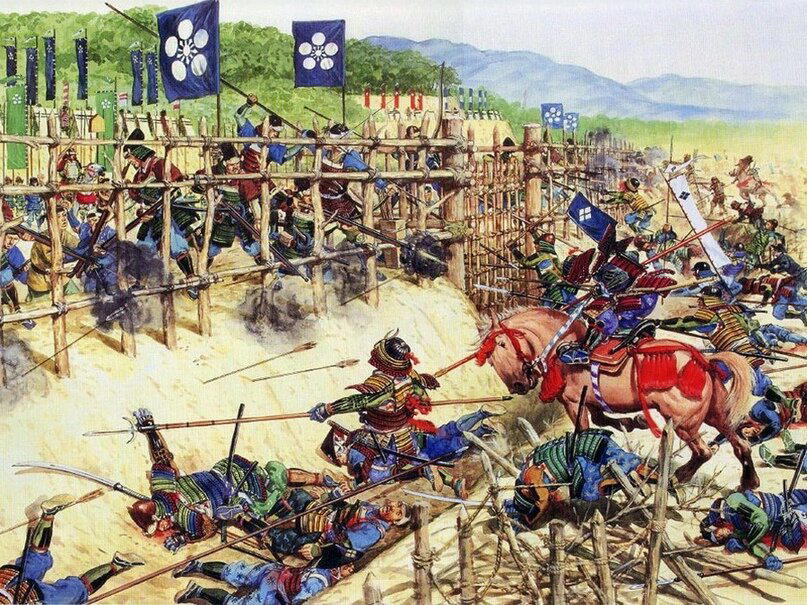

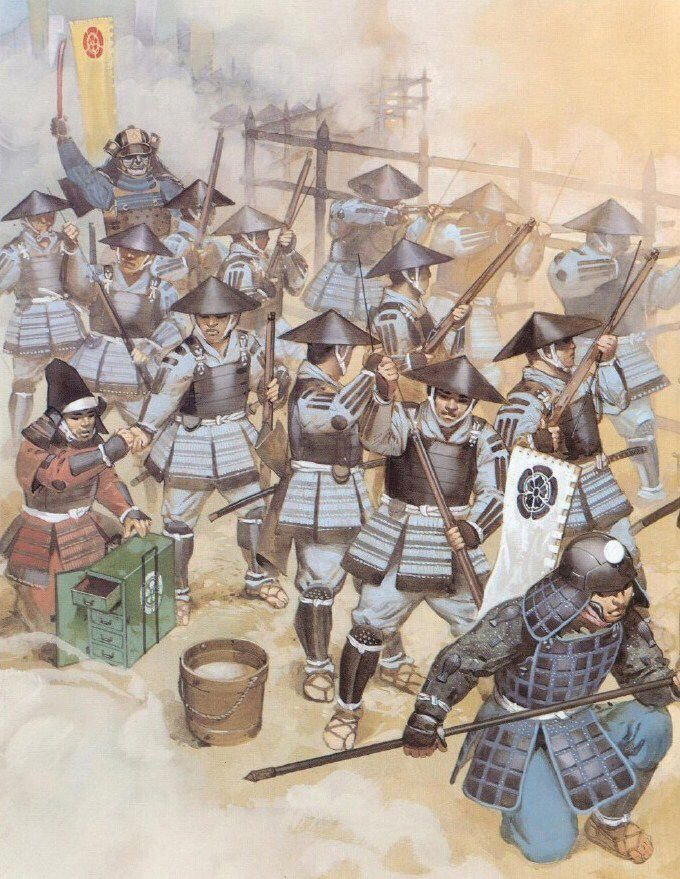

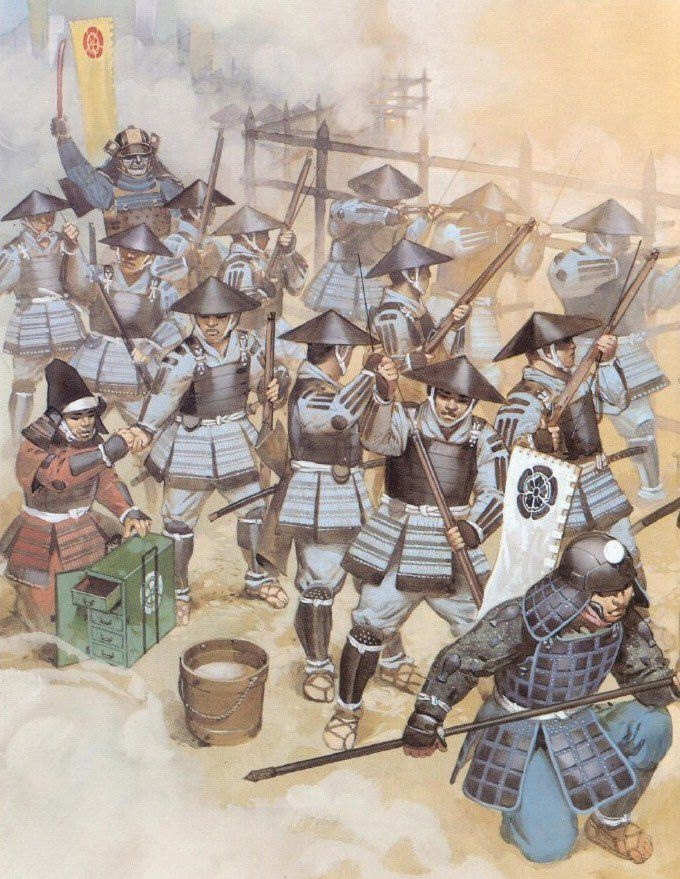

Асигару (яп. 足軽, букв. «легконогие», то есть «не прикрытые доспехами») — вид лёгкой пехоты в средневековой Японии, из не-самураев, основным оружием которой были яри, а со второй половины XVI века — аркебузы — танегасима.

«Дзохё моноготари» — трактат интересный тем, что, кроме подробно описанных правил ведения войны, эта книга показывает и то, какой была жизнь японской армии в походе. Ведь большую часть времени солдаты отнюдь не сражаются. Они пьют, едят, чинят одежду, чистят оружие, спят, ходят в туалет и занимаются еще и другими делами, которые и не сосчитать.

Трактат например гласит:

Когда вы готовитесь к выступлению, пусть два человека занимаются лошадью, а один тем временем должен заняться подготовкой ее снаряжения. Первое, что надо сделать – взять уздечку, удила, поводья и надеть их лошади на голову, затем нужно как следует ее оседлать и правильно закрепить подпругу. С левой стороны седла должно быть металлическое кольцо. К нему вы прикрепляете мешочек с рисом, а к такому же кольцу у седла справа – пистолет в кобуре. Сзади на седле тоже должны быть такие кольца и на них крепятся мешочки с соевыми бобами и сушеным вареным рисом, а к передней луке седла – переметная сума.

Следует всегда держать лошадь крепко привязанной, чтобы она не убежала. Затем подготовьте повод. Для этого возьмите кожаный ремешок и проденьте его сквозь удила. Когда вы будете кормить лошадь, то можно удила ослабить. При движении вам следует быть особенно осторожными. Если удила окажутся слишком слабые, то молодые лошади могут прийти в возбужденное состояние, так как почувствуют свободу. Из-за этого вы можете потерпеть поражение в битве, поэтому ваша лошадь должна быть взнуздана крепко-накрепко и покорна вашей воле.

Никакой солдат не может воевать, если он голоден. Поэтому тема доставки продовольствия на лошадях и при помощи носильщиков в «Дзохё моноготари» рассмотрена очень подробно: Запас пищи не следует брать с собой больше, чем на 10 дней. Если поход продлится дольше, чем 10 дней, берите с собой вьючных лошадей и доставляйте продовольствие с их помощью. Можно брать и 45-дневный запас продовольствия, но нужно помнить, что одну лошадь более четырех дней подряд использовать нельзя.

Если вы на территории противника или даже на территории своих союзников, то помните, что вам следует быть всегда готовым ко всему. Сегодняшний союзник может завтра вас предать. И если вы рассчитываете получить продовольствие от него, то вы можете остаться с пустыми руками. Нет ничего глупее, чем добывать продовольствие на земле союзника силой, в таком случае всегда имейте запас продовольствия с собой, а иначе ваши действия могут быть расценены как воровство.

Пищу для лошадей храните в заблаговременно приготовленном месте на своей территории, когда вы делаете набеги на территорию противника. Ничего там не бросайте, и, если вы даже сами страдаете от голода, то не забывайте кормить лошадей. Голодного всадника сытая лошадь вывезет. Голодная лошадь сытого всадника вывезти не сможет. Поэтому лошадей кормите растительной пищей. Они могут есть даже опавшие листья, а если вы ее приготовите, то и очищенную сосновую кору.

Сухие дрова на войне так же важны, как и сухой порох, и надо учитывать, что в день на одного человека их нужно 500 г, и потом из них можно сделать большой костер. Если нет дров, можно жечь сухой конский навоз. Что до риса, то человеку в день вполне достаточно 100 г, соли нужно 20 г на 10 человек, а мисо – 40 г на 10 человек. Но если вам предстоит сражаться ночью, количество риса нужно увеличить. Можно также есть рис, который слуги в домах хранят для изготовления сакэ.

Мешки с рисом асигару возили как на вьючных лошадях, так и на небольших двухколесных повозках, которые либо тянули, либо толкали носильщики-вакато. Большие повозки, которые тянули быки, были редкостью. Их обычно применяли для перевозки тяжелых орудий. При этом японцы возили только сами стволы, а лафетов, как таковых, не использовали.

Если вы находитесь в лагере, то следует пить воду из емкости, в которой на дне лежат завернутые в шелк косточки от абрикоса. Еще хороший способ сделать воду чистой: положить в горшок или сосуд несколько улиток, которых вы поймали в своей местности и высушили в тени. Эту воду можно пить без опасений.

Но самым интересным в «Дзохё моноготари», пожалуй, является медицинский раздел, который наглядно доказывает, что в армии самураев раненых и больных лечили и ухаживали за ними, а отнюдь не бросали на произвол судьбы и не принуждали их делать харакири.

«Если вы имеете проблемы с дыханием, то всегда имейте в сумке сушеные сливы. Это всегда помогает. Помните, что они осушат вам горло и сохранят жизнь. Сушеные сливы всегда помогут вам при болезнях дыхания, также нужно жевать сушеные соцветия гвоздики».

Когда очень холодно, то войлочной или соломенной накидки может быть недостаточно. Тогда и утром зимой, и когда холодно летом ешьте по одной горошинке черного перца – это вас согреет, а еще для разнообразия можно пожевать сушеную сливу. Хороший способ натереться красным перцем от бедер и до кончиков пальцев ног – тогда вы не замерзнете. Можно натирать перцем и руки, но только после этого не трите ими глаза.

Очень интересен совет «Дзохё моноготари» относительно лечения змеиных укусов в походе: «Если вы в лесу или горах, и если вас укусит змея, то не впадайте в панику. Насыпьте на укушенное место порох и подожгите его, после чего симптомы укуса быстро исчезнут, но, если вы промедлите, это уже не поможет».

Если вас ранили в область глазного яблока, обмотайте голову полоской мягкой бумаги и полейте ее горячей водой.

После оружия главной заботой воина был рисовый паек из сваренного и просушенного риса, который закладывали в мешок в форме длинного рукава, и перевязывали так, чтобы каждое отделение в виде шарика содержало суточную норму риса. Мешок назывался хэй-рё-букуро и перекидывался наискось через плечо, и завязывался сзади на спине. Фляжка для воды называлась такэ-дзуцу. Ее делали из пустотелого колена бамбука.

Также асигару несли на себе и разные инструменты, и рабочий инвентарь: ножи, пилы, серпы, топоры, обязательно моток веревки – тэнава около 3 м длиной и с крюками на концах, чтобы с ее помощью лезть на стены. Обязательно следовало иметь соломенную подстилку-годзу и мешок катэ-букуру для снаряжения, включая запасные плетеные сандалии – варадзи.

Мешочек ути-гаэ использовался для съестных припасов. Там хранили соевый творог, сыр и сушеные водоросли, еще стручки красного перца и зернышки черного. Коробочка с лекарствами называлась инро, а полоса хлопковой ткани – нагатэнугуи, и ее использовали в качестве полотенца. Пояс ува-оби полагалось снимать во время еды и на отдыхе и, свернув, укладывать на циновку годза.

Палочки для еды – хаси хранились в специальном пенале ядатэ. А вот есть ими следовало из деревянной лакированной чашки ван. Каждый нес в руках копье, но у некоторых на голове блестели даже позолоченные шлемы, тогда как у других были обычные бамбуковые шляпы.

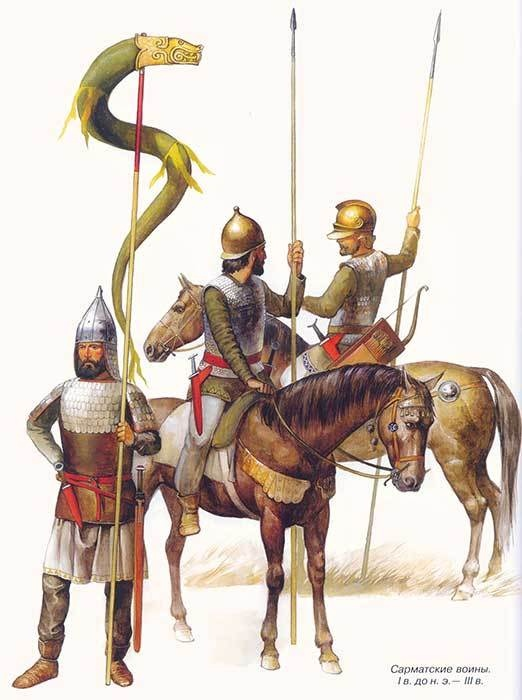

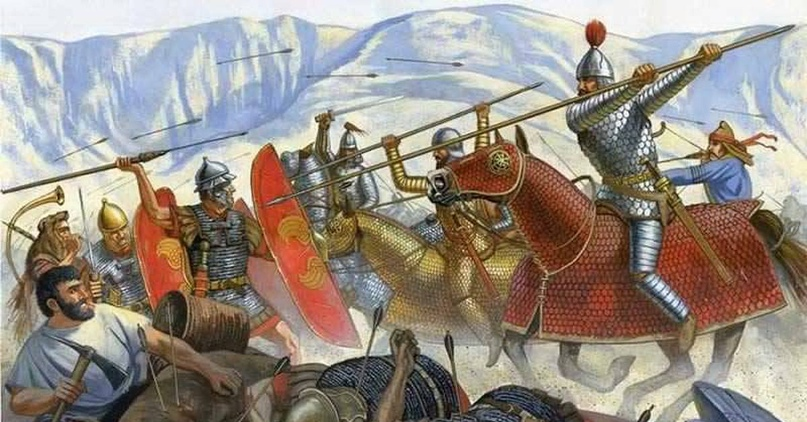

Тяжелые всадники, появившиеся в античности, носили название катафрактов. Название происходит от слова cataphracta, которое постоянно использует Вегеций, описывая доспехи различных типов: пехотных, конных и даже слоновьих. Некоторые их тяжелых частей получили известность под названием clibanarii. Аммиан, например, описывает тяжелую конницу, вооруженную копьями как «конница катафрактов (которую также называют клибанариями)».

Не выяснено, когда и где впервые появились катафрактарии, по-разному трактуется их роль в истории военного искусства, вероятно прообразом стала тяжелая конница сарматов. Для вооружения катафрактариев характерны три главных особенности.

Первой отличительной чертой их было наличие тяжелого оборонительного доспеха. Он состоял прежде всего из металлического панциря, чешуйчатого или комбинированного, позднее кольчуги. Голову защищал шлем с металлической маской или бармицей, закрывавшей лицо.

Второй особенностью как катафрактариев, так и более поздних клибанариев было их оружие – контосы, это копья достигавшие в длину 4-4,5 м, которые держали обеими руками. Но ряд исследователей считает, что левой рукой катафрактарий все-таки держался за поводья, а контосом действовал правой рукой, опирая его на согнутую левую. Длинный меч и кинжал служили вспомогательным оружием, равно как и лук со стрелами. Этим они отличались от более легкой обычной конницы, вооруженной легким копьем и дротиками.

Третья особенность катафрактариев заключалась в том, что доспех имел не только сам всадник, но зачастую и его лошадь, носящая чешуйчатый панцирь нашитый на тканевую или кожаную основу.

Микенский «Лавагета» (предводитель царской армии).

Микенская цивилизация была фазой бронзового века Греции, продолжавшейся примерно с 1750 г. до н.э. по 1050 г. до н.э. Микенское искусство и материальная культура находились под сильным влиянием минойской цивилизации Крита (3100–1100 гг. до н.э.), которую микенцы, похоже, в конечном итоге завоевали.

В отличие от относительно мирных минойцев, микенцы были очень воинственными и имели множество независимых центров силы. Большинство микенских воинов были легко экипированы, часто носили только тунику (в отличие от минойских мужчин, которые ходили с обнаженной грудью и носили только набедренную повязку или нижнюю одежду, похожую на килт) и шлем, обычно сделанный из кабаньих клыков.

Но представители микенской элиты носили чрезвычайно громоздкие и тяжелые колоколообразные доспехи с массивными наплечниками, охватывающими все туловище, и высокими шейными щитками, оставляющими видимыми практически только глаза.

Хотя более поздние образцы этих доспехов легче и меньше, самый известный из них был найден в Дендре, и именно он используется здесь в качестве образца. Микенские шлемы могли иметь рога, как это изображено на знаменитой «Вазе воинов», а Гомер описывает Ахилла в шлеме с четырьмя рогами в «Илиаде».

В Дендре также были найдены сохранившиеся образцы рогов, которые, возможно, были прикреплены к шлему. Этот воин также носит топор «эпсилон», тип топора, используемый на всем Ближнем Востоке и в Египте, и щит «дипилон», основанный на минойских и микенских художественных изображениях.

Бронзовый век в восточном Средиземноморье закончился хаосом, и Греция не стала исключением. Большинство микенских центров силы в конечном итоге были разрушены, возможно, малоизвестными племенами, известными как «народы моря», которые положили конец цивилизациям позднего бронзового века восточного Средиземноморья (все, кроме Египта).

Железный век в Греции начался с периода, известного как «Греческие темные века», в конце которого Гомер написал «Илиаду», вдохновленную героическим микенским прошлым, которое навсегда стало ассоциироваться с мифической Троянской войной.

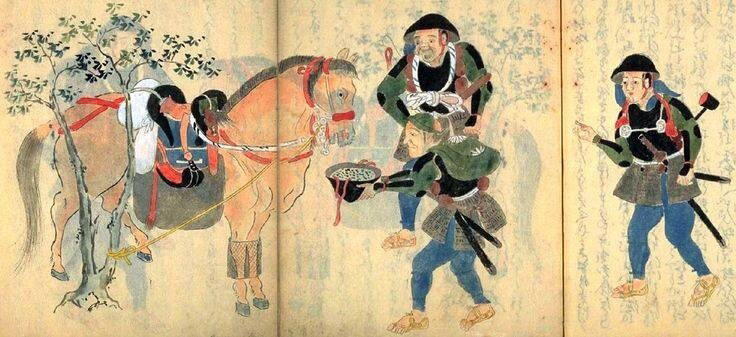

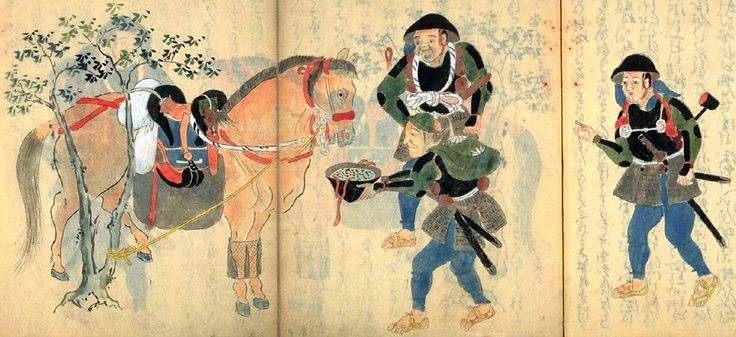

Немного о тщательной подготовке воинов - асигару в средневековой Японии. Асигару (яп. 足軽, букв. «легконогие», то есть «не прикрытые доспехами») — вид лёгкой пехоты в средневековой Японии, из не-самураев, основным оружием которой были яри, а со второй половины XVI века — аркебузы — танегасима.

«Дзохё моноготари» — трактат интересный тем, что, кроме подробно описанных правил ведения войны, эта книга показывает и то, какой была жизнь японской армии в походе. Ведь большую часть времени солдаты отнюдь не сражаются. Они пьют, едят, чинят одежду, чистят оружие, спят, ходят в туалет и занимаются еще и другими делами, которые и не сосчитать.

Трактат например гласит:

Когда вы готовитесь к выступлению, пусть два человека занимаются лошадью, а один тем временем должен заняться подготовкой ее снаряжения. Первое, что надо сделать – взять уздечку, удила, поводья и надеть их лошади на голову, затем нужно как следует ее оседлать и правильно закрепить подпругу. С левой стороны седла должно быть металлическое кольцо. К нему вы прикрепляете мешочек с рисом, а к такому же кольцу у седла справа – пистолет в кобуре. Сзади на седле тоже должны быть такие кольца и на них крепятся мешочки с соевыми бобами и сушеным вареным рисом, а к передней луке седла – переметная сума.

Следует всегда держать лошадь крепко привязанной, чтобы она не убежала. Затем подготовьте повод. Для этого возьмите кожаный ремешок и проденьте его сквозь удила. Когда вы будете кормить лошадь, то можно удила ослабить. При движении вам следует быть особенно осторожными. Если удила окажутся слишком слабые, то молодые лошади могут прийти в возбужденное состояние, так как почувствуют свободу. Из-за этого вы можете потерпеть поражение в битве, поэтому ваша лошадь должна быть взнуздана крепко-накрепко и покорна вашей воле.

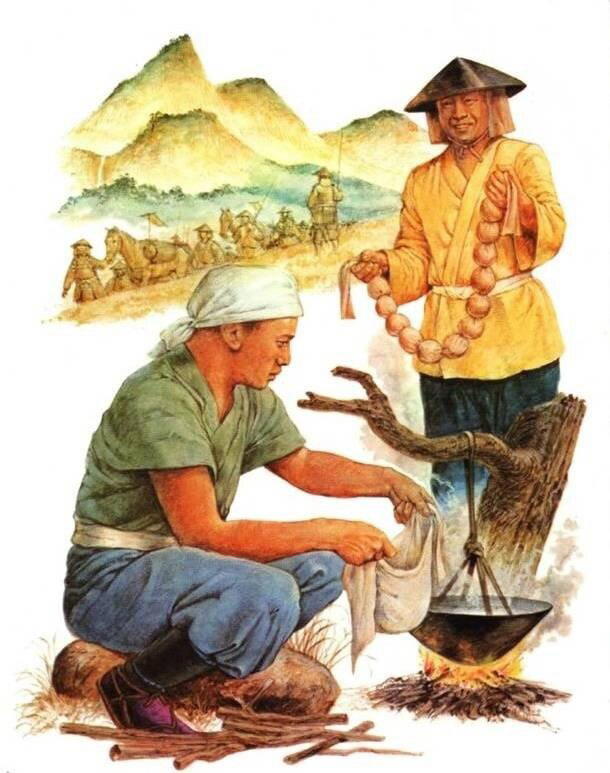

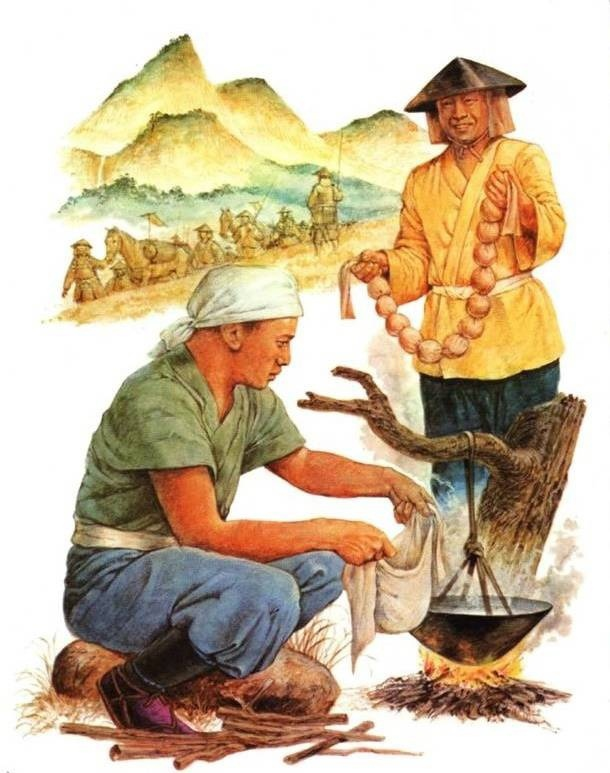

Никакой солдат не может воевать, если он голоден. Поэтому тема доставки продовольствия на лошадях и при помощи носильщиков в «Дзохё моноготари» рассмотрена очень подробно: Запас пищи не следует брать с собой больше, чем на 10 дней. Если поход продлится дольше, чем 10 дней, берите с собой вьючных лошадей и доставляйте продовольствие с их помощью. Можно брать и 45-дневный запас продовольствия, но нужно помнить, что одну лошадь более четырех дней подряд использовать нельзя.

Если вы на территории противника или даже на территории своих союзников, то помните, что вам следует быть всегда готовым ко всему. Сегодняшний союзник может завтра вас предать. И если вы рассчитываете получить продовольствие от него, то вы можете остаться с пустыми руками. Нет ничего глупее, чем добывать продовольствие на земле союзника силой, в таком случае всегда имейте запас продовольствия с собой, а иначе ваши действия могут быть расценены как воровство.

Пищу для лошадей храните в заблаговременно приготовленном месте на своей территории, когда вы делаете набеги на территорию противника. Ничего там не бросайте, и, если вы даже сами страдаете от голода, то не забывайте кормить лошадей. Голодного всадника сытая лошадь вывезет. Голодная лошадь сытого всадника вывезти не сможет. Поэтому лошадей кормите растительной пищей. Они могут есть даже опавшие листья, а если вы ее приготовите, то и очищенную сосновую кору.

Сухие дрова на войне так же важны, как и сухой порох, и надо учитывать, что в день на одного человека их нужно 500 г, и потом из них можно сделать большой костер. Если нет дров, можно жечь сухой конский навоз. Что до риса, то человеку в день вполне достаточно 100 г, соли нужно 20 г на 10 человек, а мисо – 40 г на 10 человек. Но если вам предстоит сражаться ночью, количество риса нужно увеличить. Можно также есть рис, который слуги в домах хранят для изготовления сакэ.

Мешки с рисом асигару возили как на вьючных лошадях, так и на небольших двухколесных повозках, которые либо тянули, либо толкали носильщики-вакато. Большие повозки, которые тянули быки, были редкостью. Их обычно применяли для перевозки тяжелых орудий. При этом японцы возили только сами стволы, а лафетов, как таковых, не использовали.

Если вы находитесь в лагере, то следует пить воду из емкости, в которой на дне лежат завернутые в шелк косточки от абрикоса. Еще хороший способ сделать воду чистой: положить в горшок или сосуд несколько улиток, которых вы поймали в своей местности и высушили в тени. Эту воду можно пить без опасений.

Но самым интересным в «Дзохё моноготари», пожалуй, является медицинский раздел, который наглядно доказывает, что в армии самураев раненых и больных лечили и ухаживали за ними, а отнюдь не бросали на произвол судьбы и не принуждали их делать харакири.

«Если вы имеете проблемы с дыханием, то всегда имейте в сумке сушеные сливы. Это всегда помогает. Помните, что они осушат вам горло и сохранят жизнь. Сушеные сливы всегда помогут вам при болезнях дыхания, также нужно жевать сушеные соцветия гвоздики».

Когда очень холодно, то войлочной или соломенной накидки может быть недостаточно. Тогда и утром зимой, и когда холодно летом ешьте по одной горошинке черного перца – это вас согреет, а еще для разнообразия можно пожевать сушеную сливу. Хороший способ натереться красным перцем от бедер и до кончиков пальцев ног – тогда вы не замерзнете. Можно натирать перцем и руки, но только после этого не трите ими глаза.

Очень интересен совет «Дзохё моноготари» относительно лечения змеиных укусов в походе: «Если вы в лесу или горах, и если вас укусит змея, то не впадайте в панику. Насыпьте на укушенное место порох и подожгите его, после чего симптомы укуса быстро исчезнут, но, если вы промедлите, это уже не поможет».

Если вас ранили в область глазного яблока, обмотайте голову полоской мягкой бумаги и полейте ее горячей водой.

После оружия главной заботой воина был рисовый паек из сваренного и просушенного риса, который закладывали в мешок в форме длинного рукава, и перевязывали так, чтобы каждое отделение в виде шарика содержало суточную норму риса. Мешок назывался хэй-рё-букуро и перекидывался наискось через плечо, и завязывался сзади на спине. Фляжка для воды называлась такэ-дзуцу. Ее делали из пустотелого колена бамбука.

Также асигару несли на себе и разные инструменты, и рабочий инвентарь: ножи, пилы, серпы, топоры, обязательно моток веревки – тэнава около 3 м длиной и с крюками на концах, чтобы с ее помощью лезть на стены. Обязательно следовало иметь соломенную подстилку-годзу и мешок катэ-букуру для снаряжения, включая запасные плетеные сандалии – варадзи.

Мешочек ути-гаэ использовался для съестных припасов. Там хранили соевый творог, сыр и сушеные водоросли, еще стручки красного перца и зернышки черного. Коробочка с лекарствами называлась инро, а полоса хлопковой ткани – нагатэнугуи, и ее использовали в качестве полотенца. Пояс ува-оби полагалось снимать во время еды и на отдыхе и, свернув, укладывать на циновку годза.

Палочки для еды – хаси хранились в специальном пенале ядатэ. А вот есть ими следовало из деревянной лакированной чашки ван. Каждый нес в руках копье, но у некоторых на голове блестели даже позолоченные шлемы, тогда как у других были обычные бамбуковые шляпы.

Источник: https://hist-etnol.livejournal.com/

1. Первые сыновья: группа бывших фермеров объединилась под предводительством очень харизматичного лидера. Каждый из них проходит импровизированное обучение, где он должен учиться выживать в дикой местности, а также, в качестве инициации, принести трофей - голову монстра или разбойника, который вредит сельским общинам.

2. Синий Щит и Красная Гвардия: компании наемников, обе нанятые Домом Манн для защиты и утверждения власти над пустынным куском земли. Хотя братья принадлежат одному и тому же дому, лорд Блутарх и лорд Редмонд так ненавидят друг друга, что посылают свои группы наемников, чтобы сорвать операции недруга, даже зная, что бороться там особо не за что.

3. Железные Башни: «полк» состоит из железных големов и дюжины или около того волшебников и алхимиков-ремесленников, которые обслуживают и командуют ими как ходячими осадными машинами. Знания о создании большего количества големов были утеряны десятилетия назад, поэтому они пытаются любой ценой избежать потерь големов.

4. Орден Синей Чешуи: орден, состоящий в основном из рыцарей, присягнувших на верность великому Синему Дракону. Они действуют в южных землях - в пустынях и вокруг пустынь, в которых живет их предводитель.

5. Железнокровные: представляют собой дисциплинированную группу бойцов и горстку клериков. Они специализируются на тяжелой пехоте, их можно узнать по гладким черным пластинчатым доспехам.

6. Зеленые: группа шумных, легких пехотинцев с нехорошей репутацией, известных своими зелеными плащами и разгульными нравами. Они служат разведчиками регулярной армии. При использовании в бою - отличные лучники.

7. Бронзовые бандиты: группа отличных стрелков-ветеранов, использующих арбалеты и арбалетные болты с бронзовыми наконечниками. Преуспели в убийствах и диверсиях.

8. Всадники Старой Дороги: группа конных воинов, которые служат разведчиками, проводниками, обучены верховому бою и обычно принимают миссии, связанные с патрулированием дорог.

9. Десять крон: изначально группа, сформированная из охранников крупной торговой компании, теперь используют связи своих бывших работодателей для работы по найму как солдаты.

10. Серебряная рота: эти пожилые воины-ветераны, прошли множество сражений и гордо носят шрамы многих предыдущих боёв на телах и оружие, знавшее лучшие времена. 100 чел.

11. Красные вороны: банда мальчишек и мелких воришек, завербованных лидером-дженази. Они известны кражами со взломом и воровством на улицах, но также их используют в войнах как разведчиков и шпионов. Если вы подающий надежды молодой наивный мальчишка, вас могут завербовать. Их можно узнать по синей полосе на левом плече с эмблемой ворона.

12. Холодные Охотники: отряд дружинников, борющихся с нежитью, которые убивают всех и каждого, кто был воскрешен хотя бы один раз, будь то живые или мертвые в настоящее время. Они считают, что смерть должна быть окончательной. Среди них есть несколько заклинателей, но в основном бойцы. Все они имеют способность "Изгнать нежить", как жрецы, но в 2 раза ниже уровнем. Все они сражаются оружием из холодного железа.