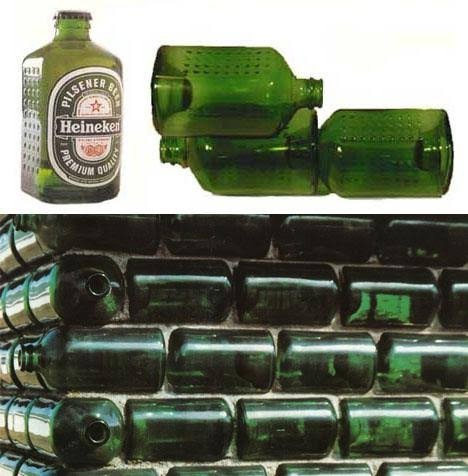

Забавный факт. В 1963 году Альфред Хайнекен создал пивную бутылку, которая также могла использоваться в качестве кирпича для строительства домов

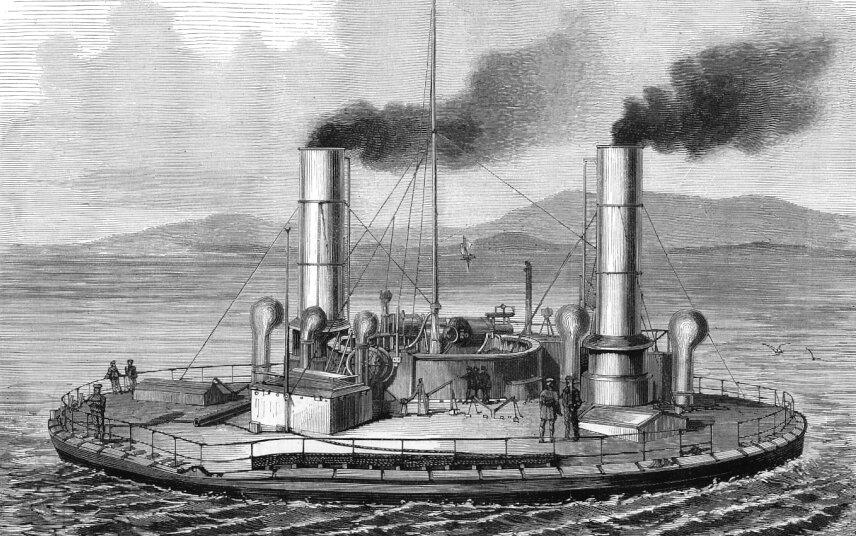

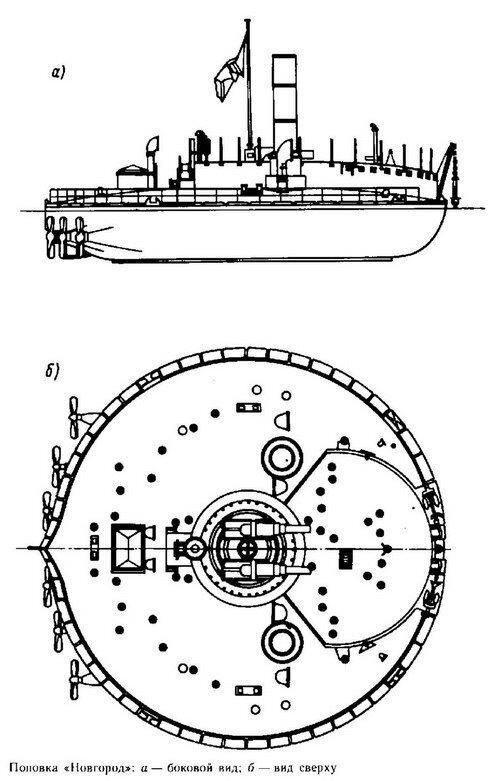

После поражения в Крымской войне 1853-1856 годов России по условиям мирного договора было запрещено строить новые военные корабли больше определённой длины. Необходимость обороны портов от возможных атак привела к решению строить круглые броненосцы, которые прозвали «поповками». Эти плавучие батареи прослужили флоту до начала 20 века.

Подскажите пожалуйста, как бы вам больше хотелось видеть?

В июне 1958 года Государственный Комитет Совета Министров СССР по делам строительства объявил Всесоюзный конкурс на лучшие образцы мебели для типовых квартир односемейного заселения.

Программа конкурса ставила задачу создания экономичной и высококачественной массовой мебели на основе использования передовой технологии производства и применения наиболее рациональных конструкций из дерева, металла и пластических масс. Каждый набор должен был иметь единый архитектурно-художественный замысел. Необходимо было обеспечить максимальные удобства квартир, применяя дополняющую друг друга передвижную и встроенную мебель, а также стационарное кухонное оборудование.

В конкурсе приняли участие специализированные мебельные конструкторские бюро, предприятия мебельной промышленности, научно-исследовательские институты и высшие художественно-промышленные училища, которые представили 66 наборов передвижной мебели, 24 кухни и 14 комплектов оборудования встроенных шкафов. Широко использована комбинированная, трансформирующаяся и складная мебель. Многие наборы имеют раздвижные или раскладные диваны, убирающиеся в шкафы кровати, часто используются откидные или складывающиеся обеденные столы, почти все наборы имеют письменные шкафы-секретеры.

Для размещения образцов были предоставлены сорок квартир одно, двух- и трехкомнатного типа в жилых домах в Москве, в районе Новых Черемушек, а также новое здание магазина в том же районе.

Выставку осмотрело большое число делегатов XXI съезда КПСС, гости из многих демократических стран, архитекторы, художники, инженеры-конструкторы и технологи, рабочие и служащие крупнейших предприятий Москвы, жители 11-го квартала Новых Черемушек, специальные группы работников мебельной промышленности разных городов Советского Союза и многие другие.

Некоторые из участников конкурса применили гнуто-клеенные детали из шпона в таких предметах, как стулья, кресла, ящики шкафов, детская мебель, а в одном из наборов этим способом изготовлены почти все предметы. Во многих наборах древесностружечные плиты являются основным конструктивным материалом.

Синтетические материалы применены довольно широко. Многие диваны, кресла, стулья и кровати имеют сиденья, спинки и матрацы из пластичного поропласта. Широко использован цветной жесткий слоистый пластик на бумажной основе, главным образом для покрытия рабочих поверхностей столов, а также мягкие пластмассовые пленки разнообразной фактуры и цвета. Значительно реже применяются пластмассовые профили прямого прессования для облицовки кромок у крышек столов, полок и других элементов мебели. Металлические каркасы из стальных тонкостенных и газовых труб с успехом использованы в нескольких наборах. Трубы из легких алюминиевых сплавов встречаются реже.

Очень многие участники конкурса применили в качестве конструктивных элементов древесностружечные плиты. Этот экономичный материал давно завоевал признание архитекторов, художников и технологов. Но использование древесностружечных плит в «открытом виде», защищенных только прозрачной пленкой, до сих пор встречалось редко. Ленинградские архитекторы показали, что характерный рисунок плиты дает прекрасный художественный эффект, особенно в сочетании с элементами, облицованными строганой фанерой или цветным пластиком.

К недостаткам, которые выявил конкурс, следует отнести неумение некоторых авторов владеть цветом: одни наборы очень пестры, другие — скучны. Некоторые организации все еще неэкономно и недостаточно обоснованно применяют облицовочную фанеру дефицитных пород дерева типа ореха, украинского тополя. Встречается даже импортное красное дерево. В качестве досадного явления следует упомянуть и то, что некоторые предметы, имея современные конструкции, некрасивы по своему внешнему виду, а ряд наборов не имеет единого художественного замысла. В некоторых квартирах мебель пестрая или очень темная по расцветке, с большим количеством полированных поверхностей, вычурная по форме, иногда с плохими пропорциями, «живет» сама по себе. Квартира уже занята мебелью, присутствие человека там кажется не обязательным.

Но, несмотря на отдельные неудачи, итоги Всесоюзного конкурса знаменуют собой крупнейший принципиальный сдвиг в работе советских архитекторов, художников и конструкторов в сторону создания новой мебели, стоящей на уровне современных утилитарных, художественных и технических требований.

Историческая миссия NASA "Новые горизонты", в рамках которой 14 июля 2015 года был совершен пролет мимо Плутона, породила больше вопросов, чем дала ответов. Каждый полученный снимок, каждое новое измерение только множили загадки о далеком ледяном мире. И, похоже, что NASA собирается исправить эту ситуацию.

Агентство готовит новую миссию, получившую название "Персефона". Цель — совершить революцию в нашем понимании внешних границ Солнечной системы.

Центральный вопрос миссии звучит интригующе: "Есть ли под поверхностью Плутона океан?" Эта загадка не дает покоя ученым с тех пор, как были получены первые детальные снимки карликовой планеты. Наличие жидкой воды под ледяной корой могло бы полностью изменить наше представление о потенциале далеких холодных миров.

Миссия "Персефона" направлена на решение четырех фундаментальных научных задач:

Раскрытие внутренней структуры Плутона и его крупнейшего спутника Харона;

Изучение эволюции поверхности и атмосферы в системе Плутона;

Исследование эволюции объектов пояса Койпера;

Анализ частиц и магнитных полей в поясе Койпера.

Временные рамки миссии впечатляют:

Запуск планируется на 2031 год;

Прибытие к Плутону состоится в 2058 году;

Основная миссия продлится чуть больше трех лет;

Возможно продление миссии еще на восемь лет.

Для достижения цели будет использована ракета-носитель NASA Space Launch System (SLS) Block 2 с разгонным блоком Centaur. Движение в космическом пространстве обеспечит гибридная силовая установка, объединяющая миниатюрный ядерный генератор (где тепло от распада радиоактивных изотопов преобразуется в электричество) и ионный двигатель. Это идеальное решение для дальних космических миссий - силовая установка не требует солнечного света (которого в системе Плутона очень мало), экономно расходует топливо и способна работать десятилетиями. Дополнительное ускорение аппарат получит за счет гравитационного маневра у Юпитера.

Зонд "Персефона" получит 11 научных инструментов:

Панхроматическая и цветная камеры высокого разрешения;

Камера для съемки в условиях низкой освещенности;

Ультрафиолетовый спектрометр;

Инфракрасный спектрометр;

Тепловизионная камера;

Радиочастотный спектрометр;

Масс-спектрометр;

Альтиметр;

Радар для зондирования;

Магнитометр;

Плазменный спектрометр.

По пути к Плутону "Персефона" не будет терять времени даром. Планируется исследование как минимум одного объекта пояса Койпера размером 50-100 километров. При продлении миссии появится возможность изучить еще один объект размером 100-150 километров.

Стоимость миссии оценивается в три миллиарда долларов, что делает ее крупным стратегическим научным проектом NASA. Однако учитывая потенциальные научные открытия и технологические достижения, эти инвестиции могут окупиться сторицей в виде новых знаний о дальних рубежах Солнечной системы.

Миссия "Персефона" — это попытка ответить на фундаментальные вопросы о природе окраин Солнечной системы, эволюции планетных тел и потенциале существования жидкой воды в самых неожиданных местах космоса. Результаты этой миссии могут перевернуть наше понимание того, как формировалась наша космическая окрестность и какие тайны она все еще скрывает.

В 2017-м году Лондонский дизайнер Альберт Пукис разработал сумку в виде пивного волосатого живота. Пукис назвал свои сумки Dadbag («Батин мешок»).

Выход на открытый лёд Амурского залива запрещен еще с 16 января до 27 февраля.

Я не могу больше мёрзнуть, когда уже тепло, блин >_<

Екатеринбург. Лестница, ведущая от Аллеи Культуры к улице Куйбышева.

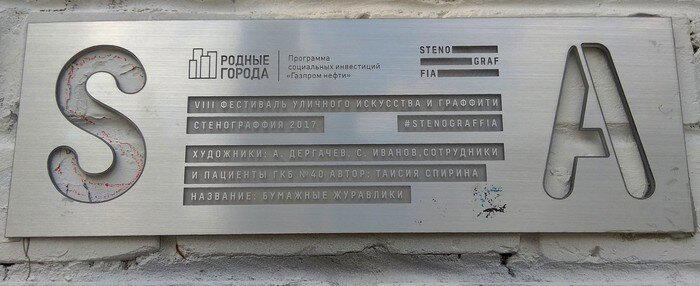

Работа «Бумажные журавлики», художники Александр Дергачев, Сергей Иванов, сотрудники и пациенты ГКБ № 40. Была нарисована на стене электробудки в рамках фестиваля "Стенограффия 2017" по адресу Екатеринбург ул. Волгоградская, 189

Художники Александр Дергачёв и Сергей Иванов нанесли контур рисунка — бумажных журавликов, а пациенты и врачи больницы сами разукрасили их работу.

Идею к созданию этого рисунка подала японская легенда

о о бумажном журавлике оригами. Основная цель - вернуть людям надежду

на чудо. В восточной культуре журавль символизирует любовь, веру и

надежду. Из легенды следует, что если сложить тысячу подобных фигурок, а

затем подарить их окружающим людям, то может исполниться самое заветное

желание.

И мне вспомнилась песня, которую я знаю с детства. Честно говоря, будучи ребёнком, я плакала слушая её. Послушайте и вы про бумажных журавликов и японскую девочку Сасаки Садако.

Всем добра!

Приветствую вас, вертуты мои! С праздником!

Сегодня 24 февраля и День рождения лотереи!

День рождения лотереи отмечается 24 февраля.

Именно в этот день в 1466 году прошел первый в Европе розыгрыш. Его устроила вдова нидерландского художника Яна ван Эйка в г. Брюгге (Бельгия). Лотерея была приурочена к 25-й годовщине смерти ее мужа. Основная часть доходов мероприятия стала вкладом в благотворительность для городских бедняков, и лишь небольшая сумма пошла учредительнице.

Название «лотерея» произошло от франкского слова «hlot» – «жребий», которое потом трансформировалось в английское «lot» – «доля».

В 1520-1532 годах король Франции Франциск I использовал лотерею как один из способов пополнения бюджета страны. В истории есть упоминания о неудачном розыгрыше Людовика XIV, который часто называют первым «лохотроном». В ходе лотереи король присудил главный приз себе и еще два приза членам своей семьи. Это вызвало бурный протест среди участников. В итоге результаты признали недействительными и назначили новый тур.

В истории России есть подобный случай, правда, с печальными последствиями. В 1990 году участникам лотереи не достались призы – их не выплатили.

В 1892 году данный способ сбора средств помог России пережить тяжелый период неурожая, а в 1914 году таким образом собрали деньги для спасения раненых.

Всем хорошего дня. А я пойду билетик лотерейный куплю. Не помню, сколько лет назад это делала. Но в честь праздника можно. Если выиграю - обязательно сообщу вам всем.

Бывает же, идёшь по улице, видишь знакомого, машешь ему рукой, а он — ни малейшей реакции. И всё. В голове мгновенно разворачивается драматический спектакль: "Он на меня обиделся!", "Я ему неинтересен!", "Наверное, я что-то не так сказал в прошлый раз!". Или ещё один вариант: отправил сообщение, прошло десять минут, а ответа нет. И мозг уже услужливо подсовывает варианты: "Он меня игнорирует", "Я его достал", "Всё, дружбе (отношениям, работе, жизни, миру) конец!". Знакомо? Добро пожаловать в мир когнитивного искажения под названием "домысливание".

Что это за зверюга такая?

Домысливание — это когда мы додумываем за других, уверены в их мотивах, мыслях, намерениях, не имея на это ни малейших фактов. Это такой психологический «глюк», который заставляет нас видеть в людях то, что мы боимся увидеть. Особенно если самооценка у тебя так себе или тревожность зашкаливает.

Два главных варианта этого когнитивного искажения, которые ну очень часто встречаются у людей:

Чтение мыслей — это когда ты считаешь, что знаешь, о чём думает другой человек, хотя он ничего не сказал. Например, коллега хмурится, и ты сразу решаешь, что он недоволен твоей работой (а у него просто несварение или нос зачесался).

Пророчество о будущем — ты предполагаешь, что точно знаешь, чем всё закончится. "Я приглашу её на свидание — она откажет", "Я попробую новый проект — у меня не получится", "Я скажу что-то на совещании — все будут язвить над моей нелепостью".

Почему же мозг так делает? Да потому что он ленив, и потому что ему важнее выживание, а не объективная реальность. Мозг работает по принципу энергосбережения: анализировать факты и проверять гипотезы — долго, а вот быстро додумать ситуацию на основе предыдущего опыта — легко. Чем быстрее мы делаем выводы, тем больше у нас шансов (по мнению мозга) вовремя среагировать на угрозу. Вот только в современном мире реальные угрозы — редкость, а вот ложные тревоги — на каждом шагу.

Плюс, если человек склонен к тревоге или низкой самооценке, его домысливания, как правило, идут по негативному сценарию. Потому что "готовься к худшему, вдруг выживешь". И вот мы уже живём в мире, где все на нас обижены, все нас оценивают, всё идёт не так, а будущее — мрачнее ноябрьского утра в Питере.

Хотите расскажу как это влияет на жизнь? Если человек уверен, что его никто не любит, что его мнение никому не интересно, что все его тайно ненавидят, он будет строить хорошие отношения? Конечно, нет. Он будет замыкаться, раздражаться, защищаться, нападать на других в ответ на свою собственную фантазию. Представляете какая красота: сам придумал, сам поверил и сам героически сражаешься.

Вот несколько классических примеров, как домысливание ухудшает жизнь:

В отношениях. "Он поздно пришёл домой — точно изменяет". "Она не улыбается — разлюбила". Итог? Постоянные допросы, ссоры, ревность, подозрения. И даже если до этого всё было нормально, такие реакции реально могут разрушить даже многолетнюю связь.

На работе. "Шеф не похвалил — значит, я работаю плохо". "Коллеги шепчутся — обсуждают меня". Стресс, нервозность, заниженная самооценка, отсутствие инициативы, прокрастинация. Красота!

В общении с друзьями. "Он не перезвонил — ему на меня плевать". "Она не позвала меня на встречу — я ей больше не нужен". Вместо того чтобы спросить напрямую, человек просто обижается и отдаляется, веря в собственную выдумку.

Представь, что человек идёт в кафе с друзьями, а один из них кажется рассеянным и мало разговаривает. Наш герой начинает думать: "Он меня больше не уважает, ему со мной скучно, я ему неинтересен". В результате он становится напряжённым, ведёт себя холодно, а может, даже уходит пораньше, обижаясь. На следующий день он решает не писать этому другу, ведь "он сам бы написал, если бы хотел общаться". А друг, между тем, переживал из-за проблем на работе и даже не догадывался, что его поведение восприняли как игнор. Итог? Потерянная дружба, обида на пустом месте, ненужные страдания.

Как же перестать додумывать за других?

Всегда проверяй факты

Когда в голову приходит очередное "Он меня ненавидит", спрашивай себя: "Какие у меня есть реальные доказательства этого?". Если единственный аргумент — "Мне так кажется", значит, это домысливание.

Замедляйся

Домысливание — это автоматическая реакция. Чтобы её поймать, нужно научиться останавливаться. Как только мозг начинает сочинять очередную трагедию, делай паузу и спрашивай себя: "А есть ли другие объяснения? Может, он просто устал? Может, у него проблемы? Может, я просто ошибаюсь?".

Не стесняйся уточнять

Вместо того чтобы мучиться догадками, можно просто спросить: "Ты сегодня выглядишь грустным, всё ли в порядке?" или "Я не уверен, правильно ли понял ситуацию, можешь пояснить?". В 99% случаев окажется, что твои догадки были далёки от реальности.

Представь обратный сценарий

Если ты уверен, что "коллеги шепчутся обо мне", попробуй подумать: а могло ли быть иначе? Может, они обсуждают отпуск? Может, вообще не о тебе говорят? Если есть хотя бы один другой вариант — значит, ты не экстрасенс, а всего лишь человек, который ошибается.

Используй принцип "так ли это важно?"

Даже если твои предположения верны, спроси себя: "А что это вообще меняет?". Вот, допустим, ты прав, и человек правда чем-то недоволен. Что дальше? Ты от этого умрёшь? Мир рухнет? Иногда лучший способ справиться с домысливанием — просто отпустить ситуацию.

Домысливание — это ловушка, в которую легко угодить, но из неё можно выбраться. Важно осознавать, что наши мысли — это не ФАКТЫ. Они могут быть ошибочными, преувеличенными, нелогичными. Чем больше мы учимся останавливаться и проверять реальность, тем легче нам становится жить. Осознанное отношение к своим мыслям позволяет строить более здоровые отношения, сохранять спокойствие и избегать ненужных конфликтов. Следует помнить, что реальность часто гораздо проще и добрее, чем наши надуманные страхи. Освободившись от привычки додумывать за других, можно научиться жить легче, радостнее и увереннее, а главное, адекватно реагировать на мир вокруг. Задавайте чаще себе вопрос: «С чего это я взял, что это именно так, как я думаю? ».

Будьте счастливы, друзья! Ваш психолог.

Мой телеграмм-канал: https://t.me/mir_kpt

P.S - Мой любимый анекдот, который я рассказываю своим клиентам, которые подвержены "домысливанию":

Мужик решил пельмени делать, купил мяса, теста, а дома мясорубки нет.

Пошел к соседке сверху и по пути думает:

"Вот приду, попрошу мясорубку. Она спросит, зачем, а я скажу, что пельмени собираюсь делать. Понятно, надо будет пригласить ее к себе на пельмени. Она согласится и придет. Поедим пельменей, потом чайку попьем, потом еще чего-нибудь покрепче, а потом она у меня на ночь останется".

Подошел к двери, нажал звонок, ждет и думает дальше:

"Так вот раз, потом другой, потом она совсем ко мне переедет, поженимся, детей заведем. А потом начнем ссориться, разведемся, суды, алименты, скандалы..."

Соседка дверь открывает, а он ей:

- Да иди ты на х.. со своей мясорубкой!

А она закрывая двери "да у меня и мясорубки-то нет..."

Вообщем, я хочу сделать пост про мою любимую игру, с которой я знаком ещë с начальной школы. Это андертейл!!! В моëм посте будет обзор на все пути, любимые фан игры! И любимые комиксы! Подпишись на меня, пост будет в среду 26 февраля, в 21:00 по мск

Жди!

«Французские дети не плюются едой» - книга с таким названием наделала много шума в сообществе мам. Один из главных ее постулатов — не одергивайте ребенка, а воспитывайте его на собственном примере. Руководство особенно «зашло» в группе родителей, которую за спиной называют «Яжемать». Высказать это в лицо — не рискуют. А то спокойно можно получить по симметричной части тела. Причем на глазах ребенка. Воспитывают, так сказать, на собственном примере, как в книжке говорится: учись, мол, деточка, себя защищать... Эта концепция идет прямо вразрез со знакомой многим из нас советской концепцией общественного договора, согласно которой абсолютно любой взрослый мог сделать замечание абсолютно любому ребенку — просто по праву старшинства.

Житель Балашихи попробовал повоспитывать своего юного соседа — и довоспитывал до сотрясения мозга, сообщили утром в среду, 19 февраля, местные соцсети. История банальна: мужчина решил сделать замечание и выгнать группу подростков, которые тусовались в подъезде — сидели и болтали. Ребята уходить отказались. Началась перепалка. Потом взрослый сосед толкнул подростка — тот упал, ударился головой и получил сотрясение мозга. Родители уже подали заявление в полицию. Сразу возникает два простых естественных вопроса: чего стоило неравнодушному соседу просто пройти мимо — и кинулся бы он точно так же воспитывать, если бы в подъезде тусовались не отроки, а взрослые граждане?

Современные родители, взявшие на вооружение идею ребенка не одергивать, вполне могут пасть порвать и моргалы выколоть, как персонаж Леонова в известном фильме, «яжемамы» могут за любое замечание, брошенное в адрес ребенка. Даже если дитя битый час терзает своими выходками всю окружающую его среду.

Такое поведение — не открытие российских мам. Если кому-то доводилось летать рейсом «Москва—Тель-Авив», то знают не понаслышке о принципах воспитания еврейских родителей. Ребенок может бесконечно пинать ваше кресло, орать в голос, ползать по салону и метать еду на дальность. Никому и в голову не придет его одернуть или даже негативно отреагировать. В Израиле — культ детей.

Правила невмешательства в частную жизнь семьи придерживается и европейское общество. Делать замечание чужому ребенку — абсолютное табу в большинстве стран Старого Света.

Другое дело — Япония. Здесь действует древний азиатский принцип: «Ребенок до 5 лет — бог, до 15 — раб, а после 15 — друг». Самурайские дети младшего возраста не знают слова «нет». Общество поначалу дает им полную свободу. Зато потом любая японская бабушка, дедушка, мужчина или женщина могут одернуть ребенка на улице. Совершенно в произвольной форме, не заботясь о его чувствах. И таким образом дите воспитывает не семья, а общество, в котором ему предстоит жить. Коллективный труд делает из шалуна друга.

Россия, как известно, лежит в двух частях света и на стыке двух культур: европейской и азиатской. Сложно, конечно, назвать советскую систему воспитания азиатской, но по сути она таковой и была. Юное поколение «с ключом на шее» воспитывало общество. Средний советский ребенок отправлялся в самостоятельное плавание рано. Уже в подготовительную группу детского сада он ходил сам. О проводах и встречах в школу и обратно не было и речи. За редкими экземплярами приходили бабушки, а большинство детей после уроков складывали портфели в кучу и отправлялись познавать большой прекрасный мир под коллективным присмотром советского общества. Не ломать дерево, не мучить кошку, не писать на заборе их учили бабушки — их собирательный образ. Ни одна из них не прошла бы мимо зарвавшегося школьника. Схватить за ухо хулигана и привести в милицию — святая обязанность каждой советской пенсионерки. И в ответ она никогда бы не услышала что-то в роде «отвянь, бабуля». А пенсионер без слов мог бы и «накостылять» — забытый послевоенный глагол. А дворник — ударить метлой. В таких жестких рамках «ковался» гражданин. Аркадий Райкин назвал этот процесс: «Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет». Чем не самурайский подход?

Сейчас время другое. Категория домохозяек растет и ширится. Ребенок все чаще находится под крылом мамы. Ему с детства говорят о личных границах и невмешательстве в его частную жизнь. А любое замечание вызывает праведный гнев в выражениях, которые лучше бы не слышать.

Но что интересно: поведение детей лучше не стало. Да, на заборе уже не пишут классическое слово из трех букв, но зато его можно услышать в общественном транспорте и в людных местах, да еще с трехэтажной надстройкой. Кажется, современное поколение, все поняв о своих личных границах, и не подозревает, что и у других они тоже есть. Хоть и состоялся переход от советской к европейской модели воспитания, юных леди и джентльменов почему-то не прибавилось.

Так какая модель воспитания нам все-таки ближе: азиатская или европейская? «МК» спросил об этом заведующую кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова Ольгу Карабанову.

— Мировая культура условно делится на коллективную и индивидуалистическую. Не надо забывать, что наша культура — коллективная. Воспитание детей в крестьянских семьях — это было не только уделом родителей, а всей деревни. И вот эта традиция в коллективистических культурах всегда сохраняется. То есть на первое место выходят общественные интересы. И поэтому все замечания отсюда, собственно, и проистекают. И воспринималось в свое время это нормально, потому что все общество пыталось вас направить на путь истинный.

— Когда произошел коренной перелом системы воспитания?

— На Руси всегда жили большими семьями. Несколько поколений под одной крышей. Эта форма выживания оказалась очень устойчивой. Так же жили и в советское время. Когда молодое поколение делило комнату с бабушкой — это было нормой. А как обогатило нашу юмористическую культуру соседство зятя и тещи! На Западе такого пласта нет.

Но сейчас молодое поколение стремится к нуклеарной семье: только супруги и дети. Когда семья была многопоколенная и многодетная, дети всегда учитывали интересы друг друга, а в нуклеарной ребенок — царь, всё ради него. Поэтому появились крайние группы — «яжемамы», родители агрессивно реагируют на замечания в адрес ребенка.

Но это болезни роста. Все-таки надо учитывать, что нынешние родители — первое поколение нуклеарных семей. И ребенку действительно важно привить базовые принципы: ты — уникальная личность, научись строить свои границы, твой внутренний мир никто не должен нарушать.

— Но эти установки многие понимают как «не лезьте в мою жизнь, что хочу, то и ворочу». И в новом, индивидуалистическом поколении воспитанных детей как-то не особо прибавилось на первый взгляд.

— Чтобы наши дети не плевались едой, если обращаться к известной книге, надо несколько поколений, выращенных в индивидуалистической культуре. У нас пока — первое поколение. Но им уже привито понятие личных границ. Отсюда такая агрессивная реакция на замечания со стороны чужих людей. Несомненно, это поддерживается в семье в такой же грубой форме.

— Азиатская форма воспитания уже показала свои хорошие результаты. Дети проявляют уважение к старшим, учатся осознанному подчинению, сдержанному поведению. Стоит ли отвергать эту модель, раз она нам ближе по культурному коду?

— Конечно, нет. Но я бы посоветовала взрослым научиться в нужный момент и в нужной форме делать замечания. Такая культура у нас тоже отсутствует.

— В каких случаях реакция посторонних необходима?

— Нужно определить цель замечаний. Блокирование поведения, которое представляет угрозу для окружающих, — это одна ситуация. Второй вариант — поведение опасно для каких-то материальных ценностей. Предположим, кто-то ломает скамейку или рвет цветы с клумбы. И третий момент — когда вы испытываете неудобство и дискомфорт от поведения другого человека. В этих трех случаях замечания необходимы.

Но есть еще и четвертый тип. Когда замечания делаются ради самоутверждения и чаще всего пожилыми людьми. Вот представьте пожилого человека. Он теряет свои прежние социальные роли, прекращает профессиональную деятельность. Но ему хочется реализовать себя, он чувствует, что на его стороне опыт, и тогда мотивом контакта с юным поколением становится самоутверждение. Взрослый человек пытается позиционировать, что тот, кому он делает замечания, должен ему подчиняться, слушаться его, он должен руководить и так далее. Или может быть другой неадекватный мотив, который связан уже с личностными особенностями. И, конечно, такие замечания не носят адекватного характера и вызывают внутренний протест, особенно у подростков.

— Как подросткам адекватно реагировать на неадекватные замечания?

— Самое адекватное — не реагировать. Молчать, не смотреть в глаза, уйти в сторону. Или, если избежать диалога невозможно, со всем согласиться. Спорить — бесполезно.

— В какой форме лучше сделать замечание подростку, если оно действительно нужно?

— Надо найти ту форму замечаний, которая не нарушала бы личностные границы, ни в коем случае не оскорбила человека. Не надо пытаться его заводить, не пытаться оценивать его негативно. Потому что это вызывает повторную агрессию.

Если поведение ребенка или подростка нарушает какие-то моральные нормы и доставляет дискомфорт, то надо ориентировать не на то, что он плохой, неправильно делает, а на то, что это поведение приводит к негативному результату для другого человека. Работать, условно говоря, на эмпатии. Тогда будет эффект. Такая обратная связь или замечание, наоборот, повысит самооценку того человека, который делает неправильно. Он видит, что может сделать благо, у него повышается самооценка: «Я хороший». И тогда возникает мотив для того, чтобы изменить поведение. Всем же приятно быть добрыми для других людей.

— Как в эмпатичной форме сказать толпе подростков не орать, например, в кафе или транспорте?

— Мы используем в психологии такое понятие, как «я-сообщение». Это сообщение, в котором я говорю о своей проблеме. Можно сказать: «Прекрати немедленно!», и тогда конфликт неизбежен. А можно: «У меня болит голова. Говорите, пожалуйста, потише».

— Самая дискуссионная тема — мат. Как лучше всего попросить подростков не выражаться?

— Надо сказать, что сегодня нецензурная лексика прижилась. К сожалению. Случилось это потому, что нет общей установки окружающих людей о том, что мат — это плохо. Так говорят в семье, так говорят в Интернете. Надо ломать эту модель, уходить от этой чрезмерной терпимости. Но начинать учить детей надо не в транспорте, а в семье. Если вам мешает мат, то я бы советовала просто пересесть. Если такой возможности нет, то попросите молодых людей не выражаться. Но делать это надо на контрасте: тихим голосом, вежливо. Не копируя, а переламывая их поведение.

1) Лфк для плеч

2) Отведение руки с резиной на заднюю дельту 3*15 видео приложил. Полезное для плеч упражнение.

3) Подъем на бицепс 4*4 (40кг)

4) Горизонтальная тяга резины 3*20

5) Отжимания 3*12 Упражнение не комфортное для моих плеч, но решил начать по чуть добавлять

6) Разгибания рук из-за головы с резиной 3*15

7) Пресс 3 подхода 15 подъемов ног лежа - 45 сек планка.

В детстве, помнится, когда пиздюком был, кто-то из взрослых мне рассказал про способ приручить собаку.

Ну, не то что прям уж приручить, но заставить её тебя запомнить. А если ты с ней по-доброму - то и запомнит она тебя, соответственно, по-доброму.

Методика была очень несложная - надо было заставить собаку слизать с ладони твою слюну...

Я проделывал эту штуку со всеми своими знакомыми собаками - но вот работало это или нет- сложно сказать... Тогда мне казалось, что работало. Сейчас, по трезвому размышлению, я пытаюсь вспомнить, и, кажется, что особых признаков вроде как и не наблюдалось. Все знакомые собаки в целом были не агрессивные, и давались погладить, почесать, поиграться. Вероятно, также они бы себя вели, если бы не слизывали плевок.

Любопытно, кто-нибудь из детства помнит эту байку? Кто-нибудь с ней сталкивался? У вас работало?