Приезжайте к нам в Калининград, у нас есть...

Красивые заплатки на асфальт

Миньоны в вр-шлемах (есть даже редкие фиолетовые)

Пивной велосипед. Правда в дождливый день им никто особо не интересовался.

Не все же мне по заброшкам вас водить)

Красивые заплатки на асфальт

Миньоны в вр-шлемах (есть даже редкие фиолетовые)

Пивной велосипед. Правда в дождливый день им никто особо не интересовался.

Не все же мне по заброшкам вас водить)

У нас тут Пикабу объявили "неделю авторских постов", которая начинается завтра. Учитывая последние изменения на сайте, смотрится оно как-то так:

Почему пост вышел сегодня? Потому что я не попадаю ни в одну из заявленных категорий. Так что мы так, без объявлений и без поддержки спецтегом =)

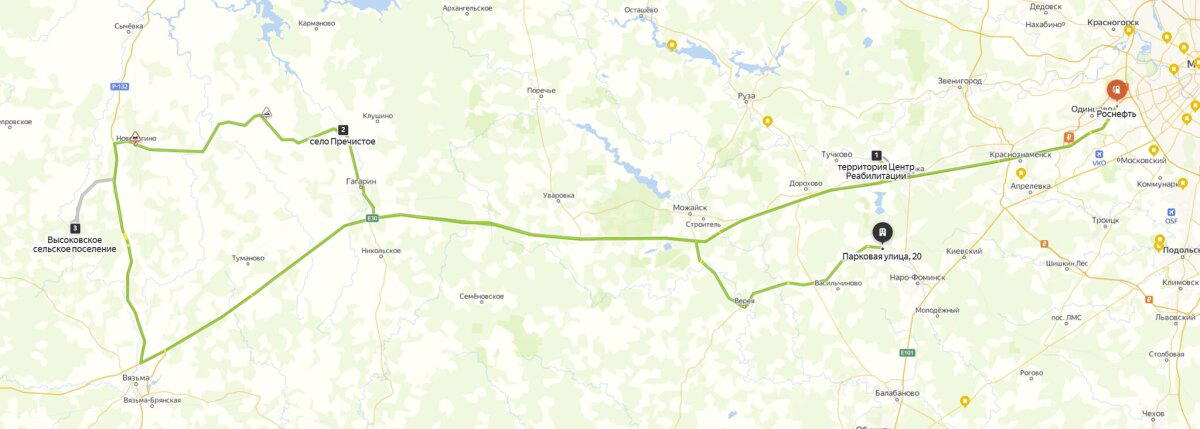

Лето в самом разгаре, у нас есть трижды переработанный план, три человека в команде считая меня (NoAdO), Kablag и Mikhail и это Три шага от дома, привет! Точек сегодня много, придётся слегка поджать повествование.

«Три шага от дома» - миницикл, посвященный поездкам «по окрестностям», которые в Москве начинаются за городом. Своей целью я ставлю рассказать ощущения и показать, что не нужно мечтать о здоровенном красивом и дорогом туристе, когда есть что посмотреть на любом мотике.

Стартовали, как обычно, с одной из заМКАДных заправок. Так удобней всем, из какой части города бы люди не добирались. Не обошлось без приколов – в это же время на этой же заправке собиралась ещё одна команда со знакомым организатором и он думал, что мы с ними. Не в этот раз, но спасибо за приглашение. Кусок по Симферопольке, небольшая толкучка на А-108 и мы на первой точке.

По такой фотографии не понять, но это разрушенная мельница! (54.852432,37.184559).

История этого здания практически неизвестна. Вроде как построена в конце XIX – начале XX (или в конце XVIII – начале XIX) века купцом, который скупал зерно со всей области. Мельница водяная, во времена её функционирования на Протве стояла целая система водяных колес, рычагов и приводов. Усилие передавалось на главный вал, который вел в перемолочный цех на первом этаже, далее по системе дополнительных валов усилие распределялось на несколько жерновов. Объем производства для тех времен, надо полагать, был колосcальный. Здание большое, так как включало в себя складские помещения для сырья (зерна), готовой продукции (муки), в здании также жила большая семья купца, рабочие. Плюс кабинеты, спальни, гостиные, приемные залы, кабинеты для переговоров и так далее. Но это всё полу-слухи. Достоверно известно лишь то, что во время Великой Отечественной войны здание использовалось как стратегический и командный пункт, он же госпиталь, он же склад. Использовалось немцами, причем два раза – первый при наступлении, второй при отступлении. В обоих случаях велись ожесточенные бои за данный рубеж с большими потерями как с одной, так и с другой стороны. В ходе контрнаступления советских войск под Москвой воинам 194-ой дивизии пришлось штурмом брать пятиэтажное здание кирпичной Юрятинской мельницы, превращенной захватчиками в сильно укрепленный ДОТ. Не трудно догадаться, что в итоге наша взяла.

Здание весьма приличных размеров, но время и мародёры не пощадили его – скручено буквально всё, от здания остался только остов из кирпичей да и его, кажется, потихоньку разбирают на печки предприимчивые дачники. Часть проёмов расширены провалами кирпича, лестницу можно опознать по щербатым остаткам ступеней и вырубкам в стене, некоторые послания встречаются аж на 3м этаже, а с 4го над головой свисает деревяшка размером с железнодорожную шпалу. Тем не менее, мне всё ещё интересно ходить по таким каркасам и восстанавливать в голове строение здания.

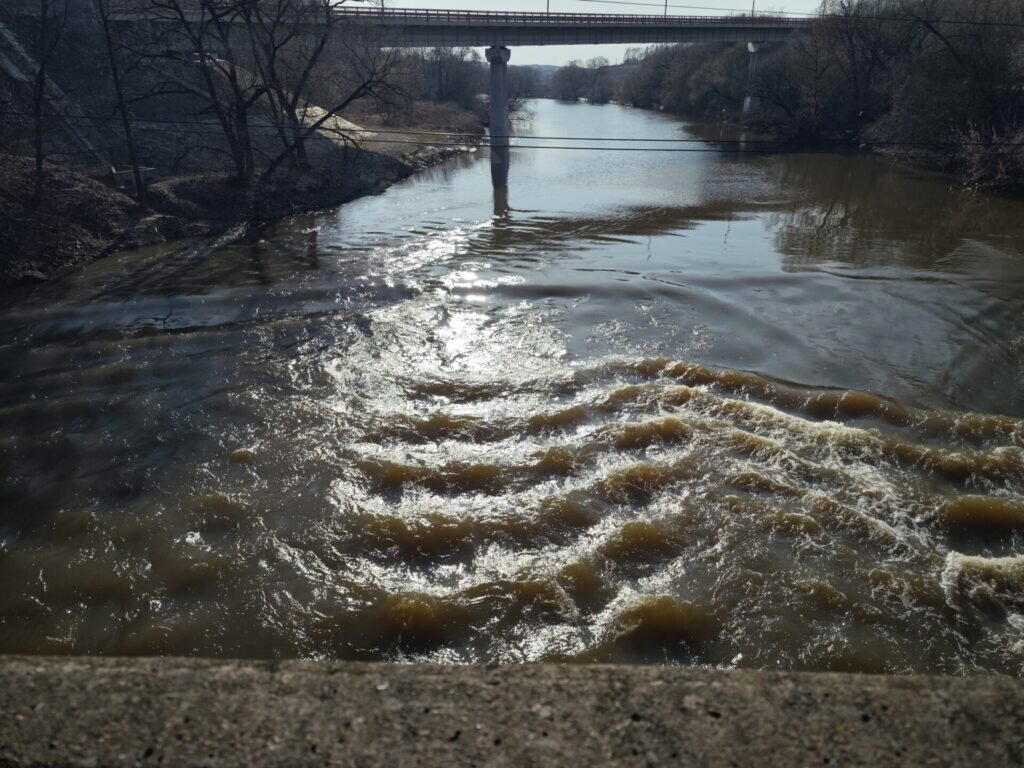

Рядом – бывшая запруда на реке Протва и пешеходный мост, не оставляющий ощущения что он в прошлом был опорой ЛЭП. Но наверное это уже моя фантазия. Неподалёку на карте значится подвесной мост, но мы уже убегаем дальше, точек много. Следующая точка очень близко по карте, но, как и во всей этой поездке, не стоит обманываться близостью. Каждый раз нужно забуриться в просёлки и грунтовки на кривой козе, посмотреть точку интереса, потом выбуриться обратно на местный хайвей на 2 полосы, проехать по нему, и снова забуриться. Увеличивает время, знаете ли.

Это – Калужская Ниагара! (54.852501,37.148335) Я не шучу, это реально написано на информационном щите, оно и правда так называется. От асфальта ведёт очередная грунтовка, петляющая несколькими параллельными тропками. По карте не сложно, с дороги до деревни Потесниково, направо до лесополосы и за лесополосой налево. На деле – это грунтовка, соизмеряйте силы, в дождь может быть проблема.

“Калужскую Ниагару” практически не слышно со стороны, это внезапно начинающийся овраг и по нему течёт ручей. Высота падения воды – ну метра три. С одной стороны – ничего выдающегося. А с другой – в жаркий солнечный день спуститься в овраг по вырубленным ступеням приятно, есть возможность подойти прямо к водопаду а вода приятно холодит брызгами. Охладившись, двигаем дальше.

Следующая точка – опять по грунтовке. Это дача Святослава Рихтера. Яндекс пытается вести туда по дороге вдоль Оки, но мы лишь потратили там время. Да, там есть купельня или источник святой, что-то такое. Поэтому дорога на половину пути накатана, но дальше поперёк дороги валяется бревно, а вся дорога становится огромной лужей. У нас вседорожные а не внедорожные мотоциклы, да и те два из трёх, третий вообще спортбайк. Ну куда нам брёвна и лужи! Разворачиваемся, ищем другой путь. И действительно, от Алекино прямая, сухая дорога да ещё и с указателями! А вот не эндуристам лучше оставить транспорт на пятачке в конце и пройти последние 50 метров пешком, там уже мокро и скользко.

В конце 1950-х гг. на высоком берегу Оки пианист С.Т. Рихтер построил дачу — деревянный вытянутый вверх дом, с верхних этажей которого открывается вид на реку. Впоследствии дача была передана музыкантом в созданный им же Тарусский фонд. В Тарусе ежегодно проходит Музыкальный фестиваль фонда Святослава Рихтера. Концерты проводятся и возле “Дома на Оке”, как называют дачу Рихтера.Адрес: Тарусский р-н, на берегу Оки между д. Ладыжино и Алекино

Дом действительно крайне необычный по конструкции, скорее высокий чем широкий, с одним входом в подвале, одним на первом этаже, балкончиком на третьем и мини-сценой с обратной стороны. Я представил, как Святослав Рихтер расчехляет своё пианино и играет лесу, но, скорее всего сцену добавили позже, для ежегодных концертов, а я опять фантазирую не по делу. Поэтому скорее, на следующую точку!

Это, кхм, что? Заброшенное здание почты? Где усадьба!? (54.546181, 37.066425) Терпение, сейчас всё будет.

Хозяин Усадьбы, Дмитрий Александрович Чертков, камер-юнкер двора, предводитель дворянства Тарусского уезда, занимал должность попечителя калужских богоугодных заведений, владел многими населенными имениями с 7150 десятин земли и 1065 душами. Родился он в 1824 году, воспитывался в Императорском Царскосельском лицее и был довольно разносторонней личностью. Первый ансамбль усадьбы был построен в первой четверти 19-го века ещё отцом Дмитрия. «Он включал несколько обширных изолированных и замкнутых хозяйственных комплексов, расположенных по обеим сторонам центральной аллеи-проспекта. Парадная зона усадьбы состояла из главного дома и двух фланкирующих парадный двор флигелей. Облик главного дома был «монументализирован» теми же средствами, что и флигели. П-образное в плане здание отличалось простыми и крупными членениями, гармонично сочетавшимися с гладью стен. Только обращенный к Оке и парку фасад имел “ротонду с колоннадой под куполом”, придававшую монументальному архитектурному звучанию патетически-величавый оттенок». Однако нас не интересует сейчас облик той усадьбы, поскольку он был кардинальным образом изменен уже новым её хозяином. После смерти Дмитрия Александровича в конце 19-го века усадьба в Колосово переходит Клавдию Никандровичу Пасхалову. В 1890-х годах он строит на месте старого классического чертковского дома совершенно новое… готическое здание замка…

Как это выглядит? Вы заходите в правую (двухэтажную) часть здания. Там следы советского быта и пожара, лестница на второй этаж сильно обгорела снизу и пользоваться ей не надо. Но, сдвигаясь левее по зданию, вы обнаруживаете вот таки подвалы:

И, через несколько переходов, попадаете в руины, которые снаружи выглядят вот так:

Итого здание не двойное а тройное, при чём определить что когда строилось это вопрос.

Слева от основного здания усадьбы видно довольно современного вида строение, пристроенное к основному объему. Это пристройка когда-то была дворцовой капитальной оранжереей, а в советское время на её фундаменте построили актовый зал для учащихся техникума. Еще левее, к нему перпендикулярно примыкает старый восточный флигель усадьбы.

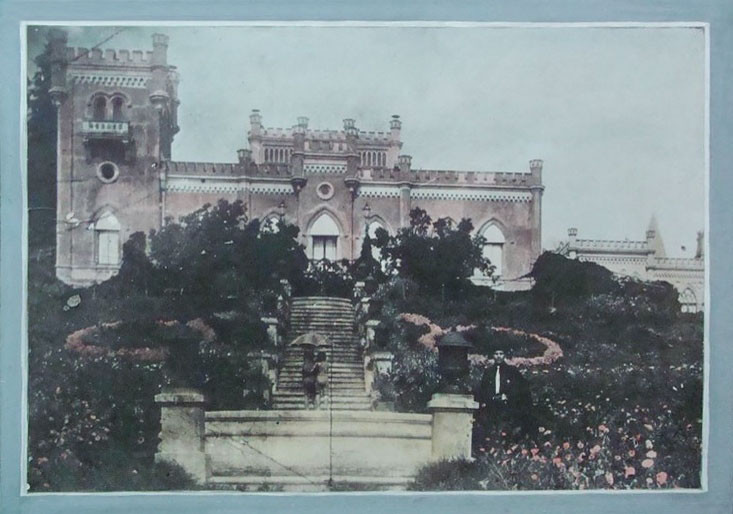

На фотографиях в Интернете можно посмотреть деревянную башенку на флигеле, от неё сейчас остались только доски навалом на крыше. Западный же флигель (справа от фотографирующего) обитаем, там живут местные. Фасад усадьбы обращён на реку, нам стоило потратить чуть больше времени на изучение той стороны:

Старое фото показывает, как усадьба выглядела раньше. С реки должно было просматриваться хорошо. Если вы хотите больше информации и фотографий о том, как это выглядело раньше, вам сюда, а мы вновь выезжаем.

Что за круглая комната с кустами? Это остатки Усадьбы князя Тюфякина (54.482703, 36.997110).

Общий вид сфотографировать не получается, всё заросло кустами. Стоит сказать, что Алексин уже практически поглотил усадьбу.

Вот, к примеру, частный дом. Но в прошлом это один из флигелей усадьбы. Во втором также живут люди, бывшая церковь тоже больше похожа на жилой дом.

Побродив немного по руинам, покидаем этот странный жилой двор.

Пока мы едем, замечу, что наша поездка не такая идеальная, как может показаться на первый взгляд. В большой усадьбе – пропустили парк, не опознали аллеи. Поехали к гигантскому стулу, а он демонтирован. Поехали в какой-то парк граффити, а там теперь ферма. Зато фото заката неплохое вышло хотя основную красоту мы встретили в дороге, пытаясь успеть к церкви в Бёхово.

Закат окрашивает белое здание церкви (54.760287, 37.249362) в фиолетовые тона. Мы немного опоздали, солнце уже зашло и закат уже догорает. Время 21 час.

Но мы всё равно успеваем увидеть и церковь, и посмотреть виды со смотровой площадки. Ещё недавно её там не было, а теперь металлический балкончик позволяет осмотреть всю округу в бесплатный стационарный бинокль.

Напоследок, использую все софтовые фичи современных смартфонов ради фотографии Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Подмоклово (54.867002, 37.346644). Это действующий храм необычной круглой формы. Там есть что посмотреть и внутри, но на дворе ночь, так что довольствуемся внешними фото и, наконец, выезжаем домой. Последнюю церковь пропустили единогласным голосованием.

В итоге за день у нас получилось 7 успешных точек, 2 нерабочие и 1 пропущенная по времени. Весьма насыщенный день, а у вас теперь есть набор координат и ориентиры на то, что смотреть.

Хочу выразить благодарность анонимному донатору на целевой сбор крепежа Quad Lock. Спасибо тебе, незнакомец! Крепёж куплен, буду ставить, тестить, писать обзор. Блогинг за свои, так сказать. Напомню также, что все мои посты есть у меня в профиле и на сайте, а в Телеграм есть небольшой канал, куда выходят анонсы постов и всякие мелкие мотоциклетные мысли из душа, которые я на Пикабу не выкладываю. Крупные же посты выходили и выходят тут, читайте где удобней.

Проходит волна фотографий с мотоциклами и @salto1987 в посте Ну сколько можно то?? сообщает, что без фантазии мы, не рассказываем подробнее о мотоциклах - куда ездим как пример. Почему не рассказываем? Рассказываем, только вы, Пикабушники, не слушаете. Вот, аж целая серия, "Три шага от дома", с поездками за город.

Тема сегодняшней поездки – усадьбы. Да, забавно случилось, у поездки есть тема. Обычно нет, а вот сегодня – есть. И, без особых прелюдий, первая точка.. осталась без фотографий.

55.609821,36.59576 – усадьба Васильевское и подвесной мост через Москва-реку. На 2015й год её активно реставрировали, можно было войти через КПП и осмотреть снаружи. На сейчас – глухой забор, зелень листвы, по рассказам местных если вот туда вот вверх потом вниз потом вверх да на определённую точку посмотреть то можно увидеть. Дореставрировали, мда. Зато подвесной мост посмотрели, он там буквально рядом с точкой, только к реке спуститься. Это фото из сети, я там уже был и фото не делал. Спуск не очень, грунтовый и подмывает ручьями. В дождливую погоду лучше оставить технику наверху.

Всё это звучит не очень, но я потому и показываю. Разведка есть разведка, иногда можно найти меньше чем ожидал. А иногда – больше. Добираясь к следующей точке мы вновь нашли мой любимы формат дорог: хороший асфальт, изгибы, леса с полями, никакого транспорта. И дело не в желании гонки, мы вообще весь маршрут проехали не нарываясь на штрафы. Дело скорее в том, что можно поставить газ перед лимитом и не нужно подстраиваться под машину впереди, искать дырку для обгона грузовика или отслеживать кто чем занят. Нет, дорога – только моя, точнее наша. И можно просто ехать и наслаждаться видами. Жаль только что, кажется, в пределах Второй Бетонки таких дорог уже не осталось. Очень уж тянет людей Москва.

55.654072,34.941349 – усадьба Голицыных-Муромцевых. Руины потихоньку ветшают, состояние по сравнению в фото в источнике ухудшилось. Тем не менее, всё ещё есть что посмотреть – каркас здания уцелел, лепнина в некоторых местах тоже. К слову, по пути есть музей Гагарина, мы буквально проезжали мимо.

Мы ходим по зданию и пытаемся восстановить его по руинам. Мы не искусствоведы, не знатоки быта, не профессионалы. Нам просто интересно. Идея заехать в “прихожую” на мотоцикле ради удачного кадра сразу отвергается как некультурная. А то спросят меня: “NoAdO, чё за пост без мотоциклов-то?”. Ну, вот поэтому. Звонок другу, фото @kablag:

Вот так мотоциклы и стояли фарами в кусты, пока мы ходили. Это обочина, ни один куст не пострадал =) Осмотрев остатки Усадебного дома, посещаем мемориал героям Великой Отечественной. Помимо традиционных фамилий, там же – вещи времён войны. Каски, гильзы от снарядов, сапёрная лопатка. Всё это не под стеклом а прямо так – бери да смотри.

Закончив тут, выдвигаемся на последнюю точку. Надо сказать, количество приключений резко увеличилось. Сперва навигатор повёл нас по грунтовой дороге, разбитой грузовиками. Ямы были буквально на любой вкус: большие, малые, продольные, поперечные, грейдером, песочком.. и так 12 километров. Разогнаться удавалось лишь немного быстрее чем самосвалы, которые играли в эту аркаду далеко не первый раз, используя всю ширину дороги и внезапность маневров для обмана ям.

фото - @kablag

55.480995,34.109974 – усадьба Шереметьевых, наша самая дальняя точка маршрута. Нас занесло аж в соседнюю область, Смоленскую.

Вообще поселение Высокое находится в каком-то странном состоянии. Людей нет, дома на въезде не заброшены, в одном месте работает техника, подчищая остатки снесенного здания. Но одновременно с этим – возле усадьбы целая улица из заброшенных домов с пустыми глазницами окон. Ощущение погружения – потрясающее, не то в кино, не то в апокалипсис.

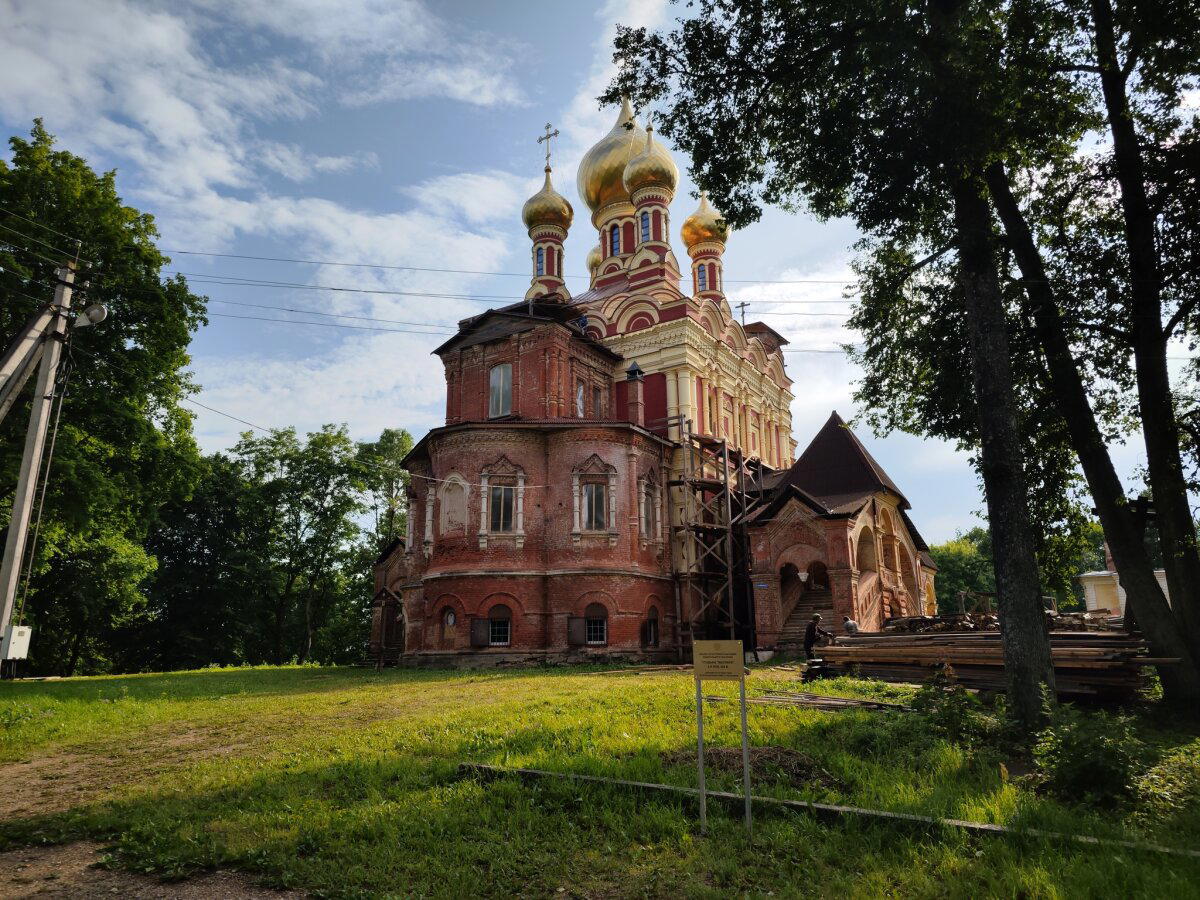

Церковь – первое, что обращает на себя внимание при подъезде. Здание находится в процессе реставрации и, хотя у меня есть сомнения в числе прихожан, нельзя не отметить старание в работе и контраст между восстановленными и ещё не восстановленными частями. Спрашиваем разрешения у строителей и идём посещать объект культурного наследия.

Отдельно невольно обращаешь внимание на подвал. Подозреваю, что это был погреб для продуктов, в помещении над подвалом 2 места для печей и следы дымоходов. Внимательный читатель уже разоблачил мой обман – это флигель а не усадьба, Усадьба виднеется в окнах и она огромная!

Я насчитал как минимум 8 входов в это здание, из которых 1 парадный, а большая часть, видимо, для прислуги. В цокольном этаже – масса помещений. Где-то угадывается склад, где-то спальни, но часть помещений либо перестраивались, либо имели абсолютно непонятное предназначение. К примеру, вот зачем эта ниша с рамой как у окна на втором фото из "подвала"? Там нет хода наверх, конфигурация “окна” не такая как у внешних, с соседнее помещение маленькая дырка и та выглядит именно дырой, а не отверстием. Ниша была бы похожа на стенной шкаф.. но не на такой высоте. Загадки.

По сохранившейся лестнице поднимаемся на второй этаж. Усадьба имела 3 основных этажа, если считать полуподвальный. Впрочем, некоторые башенки находились ещё выше, четвертым этажом. Перекрытия между вторым и третьим этажом не сохранились, в отличие от цоколя. Пол второго этажа – выложенный вертикально дугой кирпич. А вот пол третьего, видимо, был из дерева, которое попросту сгнило. От крыши не осталось уже ничего, на полу второго этажа прямо из строительного мусора растут кусты.

Входная группа смотрит не на деревню. У меня за спиной спуск с высокого холма, в котором заметны как минимум две “ступени”. Похоже, с этой стороны открывался красивый вид а хозева и гости подъезжали к усадьбе сперва мимо церкви по аллейке, остатки которой угадываются по деревьям, а потом петлёй к крыльцу.

На это указывает и единственное не утилитарное произведение из камня, видимо прудик или фонтан. В прогале между деревьями видно, что мы на холме.

Ну а дальше сплошняком пошли приключения без фото. Оказалось, в поселение есть нормальная дорога! Ну как, она не слишком хороша, но после грейдерной пыли казалась автобаном. На трассе мы столкнулись с ремонтным участком, где доступна одна полоса по светофору. Дождались зелёного, тронулись.. и нам навстречу едет КАМАЗ! Съезжать – только на обочину из грязи. В конце участка нас остановил рабочий пока разворачивалась техника, в результате и мы доезжали пока встречке был зелёный, но они нас хотя бы видели заранее. Бардак. Едем дальше на Вязьму, спереди туча льёт, прям видно. А мы всё ближе, уже капать начинает. Останавливаемся, экстренно надеваем дождевики. Едем дальше, дождя нет, туча смещается левее. На заправке в Вязьме выясняется, что да, был очень сильный ливень. А мы его пропустили.. пока экипировались. Туча ушла на Москву. Смотрим прогноз и движение облаков, решаем не догонять дождь, а пока поесть в кафе. В кафе к нам пристаёт мужчина чтобы мы присмотрели за его телефоном (!) пока он отлучится. Отказываемся. Ох уж эти располагающие к себе мотоциклисты..

Последнюю точку ( 55.447269,36.614239 ) мы решили пропустить. Из-за переезда в Акулово можно было потерять остатки времени и попасть под дождь. Из-за жаркого дня и ливня под вечер земля парила. Под ультрамариновым закатом в каждой прогалине пряталось по куску тумана, слоёного как пирог. На внезапной остановке туман нас буквально окружал, но на дорогу так и не выполз, побоялся.

Фото – Реактор

Я вернулся домой в 23:30. Учитывая, что мы выехали в 10:30 утра и сделали круг около 550 км, вполне себе неплохая поездка выходного дня получилась. Мы не гнали нигде вообще. Туда мы ехали с потоком, обратно 105 при разрешенных 90, опережая редкие машины и давая опережать себя. За исключением удобства, такая поездка по силу даже 125-кубовым аппаратам. Поэтому я оставлю план поездки тут в кратком виде, раз уж я его составлял:

55.609821,36.59576 – подвесной мост, возможно издалека можно глянуть на усадьбу Васильевское

55.654072,34.941349 – усадьба Голицыных-Муромцевых, остов здания, остатки лепнины

55.480995,34.109974 – усадьба Шереметьевых, остов здания, но очень много комнат

55.447269,36.614239 – усадьба Любаново, на 2015й она школа и есть грот

Ну и вновь напомню, что у меня есть скромный Телеграм-канал с прилепленным чатом. Там чуть раньше выходят эти посты, а также есть дополнительная, околомотоциклетная болтовня, которая не очень тянет на отдельный пост. Отдельное спасибо людям, которые сделали донаты. На них я поддерживаю работу сайта и купил Телегу-премиум, чтобы флудить больше за раз =)

На этом всё, спасибо за внимание!

Как и любой город, в который ты приезжаешь на ЖД транспорте, МинВоды начинаются с вокзала. И тут МинВодам есть что показать.

Я не помню, почему при выходе в город я не увидел того самого орла, который стоит с задней стороны (обращенной к путям) вокзала, но с ним я встретился только на обратном пути (и потому его нет в сегодняшней порции фотографий).

Здание вокзала уже достойно как минимум отдельной фотографии: есть в этой старине с колоннами что-то очаровательное, что ещё не успело испортить РЖД :) . Чувствуется дух времени, возможно, советского (наверняка его).

Сразу после выхода из вокзала нельзя не заметить гигантские шахматы. Это не то, чтобы очень оригинальная штука: такие я видел уже раза 4, не меньше. Но всё равно забавно и, считаю, достойно упоминания. И мышление прокачиваешь и...мышцы рук (потому что фигуры тяжелые, чтобы не спёрли)!

А вот дальше я случайно свернул куда-то не туда. Основная часть города имеет форму прямоугольника, в нём сложновато заблудиться, но я смог пройти мимо одной из центральных улиц. Сворачивать не туда — навык оттачиваемый годами! :)

Вместо центральной улицы с пешеходным бульваром посередине я получил местный частный сектор. И не пожалел: всегда полезно посмотреть что там за всей этой туристической вылизанной стороной.

В случае МинВод и конкретно той улочки, по которой я шёл (улица Карла Либкнехта в сторону ОТ вокзала), всё вполне хорошо и чисто. Но гулять тут долго не хочется.

Сверившись с картой, я вернулся на одну из центральных улиц города — Проспект XXII Партсъезда.

Вот тут гулять уже было гораздо приятней: между автодорог на довольно большой части улицы организована пешеходная зона с деревьями и лавочками. Шум от проезжающих машин не то чтобы сильно даёт расслабиться и отвлечься, но всё равно сильно лучше, чем простой тротуар. И, что важно, лавочек в достаточном количестве!

По пути даже встретились красивые домики типа "смотри, у меня особняк!".

Продолжение следует :).

P.S. Опубликовано в этом сообществе для привлечения к нему внимания.

Если вы любите путешествия и желаете узнавать новые места по-новому, слушая рассказы от местных жителей — пожалуйста, приглядитесь к Город покажешь? .

Есть зеркало в ВК.

Буду рад новым подписчикам (особенно, если вы опубликуете свой пост;) ) и просто распространению информации.

Под одним из моих постов возник «сомневающийся» комментарий, который и послужил отправной точкой к моему небольшому расследованию. Загуглив первую справку об этом проекте, мне стало очевидно, что история этой реставрации – не просто закрашенная краской гниль. Сама профессия владельца и заказчика – исследователь в области строительства – уже наводила на мысль, что подход к этой реставрации был весьма и весьма основательный.

Состояние до реставрации - главный фасад

Дом на Пушкинштрассе является одним из старейших домов города и, пожалуй, самым старым в Шельфштадте (Schelfstadt - один из центральных районов Шверина). Типичный для Европейской архитектуры фахверковый дом возведен в 1698, а первые данные о владельцах известны лишь с 19 века. Тогда дом принадлежал семье Хавеманн, которая владела пивоварней. Позже, примерно с 1920 года дом перешел к германо-прибалтийской дворянской семье Бланкенхаген из Риги, производившей знаменитый ликёр Allasch по семейному рецепту. Затем, с 1937 года, в доме располагалась булочная, а в период ГДР находилось производство гальванических элементов, сыгравшее, пожалуй, наиболее трагическую роль в его истории. С 1988 дом пустовал, и в соответствии с тогдашней градостроительной политикой города, должен был быть снесен, но избежал этой участи благодаря протестному движению архитекторов города.

В 2007 появились первые концепты по реставрации, были снесены дворовые постройки, но дальше дело не шло. Мало кто хотел брать на свои плечи такую ношу. Дом представлял из себя руины и к тому же был загрязнен отходами гальванического производства.

Это сейчас даже в теоретическом экзамене по вождению есть вопрос о последствиях загрязнения одной каплей машинного масле, а в начале 20 века мало кто задумывался об экологичной утилизации отходов. В общем, дом был, как говорят немцы – шротт. („Schrott“ – хлам)

Состояние до реставрации - внутренние помещения

Пока однажды один знакомый не обратил внимание Тило на этот дом.

«Mensch, das ist ja was für dich!» (Нем. «Это же как раз для тебя!»)

Однако, позволить себе дом может далеко не каждый. Для простого немца из восточной Германии сумма за покупку дома оказалась неподъёмная. Почти 4 года потребовалась Шёфбеку, чтобы найти и оформить государственные программы финансирования, найти банк готовый дать кредит человеку, решившемуся вложиться в такой рисковый проект - «ядовитый», загрязненный гальваникой дом.

«К этому моменту состояние дома было аварийное. Хватило бы одной снежной зимы, чтобы он сложился» — говорит Тило.

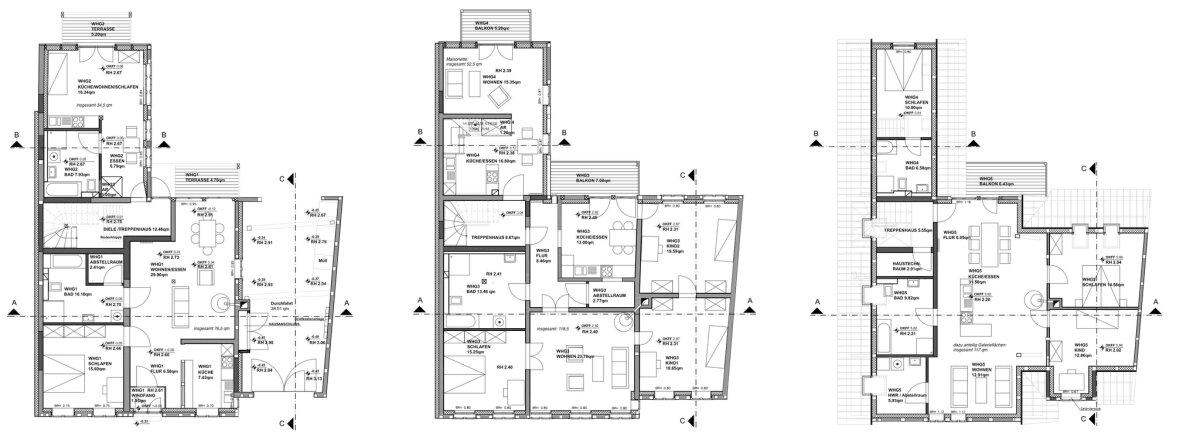

Концепт реставрации, предполагающий размещение в отреставрированном объекте жилые квартир, стал гарантией рентабельности проекта для банка и города.

Планы этажей после реставрации

В ноябре 2013 начались работы по реставрации, а в сентябре 2014 проект был завершен.

Опытными руками ремесленников и обширными знаниями исследователя удалось сохранить и восстановить оригинальные исторические окна и двери, а также деревянные элементы исторического интерьера. Для специалистов фахверковые дома достаточно легки в восстановлении, благодаря своей изученной и довольно простой конструкции. Исправные конструкции были сохранены, а неподлежащие восстановлению заменены новыми, с применением современных и традиционных для фахверка экологичных материалов – дерева, глины. В самой интонации Тило, когда он рассказывает, чувствуется бережное отношение к исторической субстанции дома. Вмешательство в архитектуру и конструктив было максимально ограниченное – проемы попытались сохранить в исторических размерах, без расширений. Большие окна установлены только там, где стены на момент реставрации были уже разрушены или не подлежали спасению.

Новые окна, по историческому образцу

Замена деревянных несущих конструкций, утративших свою несущую способность

Тем не менее удалось сохранить далеко не все. Дворовую стену фасада спасти не удалось и была отстроена новая стена с широкими светлыми проёмами в сад. Для повышения комфортности жилых квартир были достроены приставные балконы

Сад выглядит не очень примечательным. Из-за токсичного грунта была произведена его полная замена на глубину более 1,5 м и уложена специальная пленка предотвращающая дальнейшее загрязнение почвы. На следующие 25 лет был наложен запрет на посадку больших деревьев и кустарников, корневая система которых может повредить защитную пленку.

Так выглядел двор во время нашей первой встречи в ноябре 2022

Официальная смета проекта – 710.000 €, но на некоторые части дома пришлось потратиться дополнительно из своего кармана – более качественнные окна из сибирской лиственницы вместо региональной более мягкой и недолговечной древесины, исторически точная черепица по образцу 19 века.

Цвет фасада тоже исторически обоснован. В городах 19 века фахверковые дома были неким архитектурным моветоном, считалось, что они выглядели слишком по-деревенски. Чтобы придать им городской вид с характерным массивным фассадом их полностью закрашивали однотонной краской.

Сдачей квартир Тило занимался сам. Дело шло не сразу, но со временем в городе появилось больше молодежи и вырос спрос на жилье, так что даже мансардная квартира с нестандартной планировкой и скосыми стенами обрела своих жильцов. Несмотря на то, что сама реставрация заняла чуть меньше года, процесс полного возвращения дома к жизни окзалася не так уж скор и легок.

«Всегда были те кто поддерживал и те кто противоборствовал» – говорит Тило.

Внутренние помещения после реставрации

Сегодня непримечательный мышино-серый фасад успешно скрывает настоящее сокровище культурного наследия. Но те, кому удается заглянуть за него, редко остаются неравнодушными. Сейчас мало кто задумывается о том, какого труда и каких вложений стоил Тило его проект, и даже немного завидуют тому, как ему «повезло отхватить такой удачный и ценный объект в центральной части города». Меня, как архитектора, восхищают такие проекты, а знакомство с Тило лично, стало своего рода вдохновением и для моего будущего проекта.

В заключение, хочется еще кое-что добавить, касательно моего прошлого поста по этой теме.

Некоторыми он, видимо, был воспринят как западная пропаганда и критика всего советского. Но, несмотря на такое важное и влиятельное место политики в нашей жизни, речь не всегда исключительно о ней. Тогда и сейчас, речь идет прежде всего о людях, отстаивающих то что им дорого и занимающихся тем, что им важно.

В 1988 во время событий гражданского движения жилищный комбинат подал заявку на снос зданий напротив Пушкинштрассе 20. Но институт охраны памятников эту заявку отклонил, по причине исторического значения этих зданий. Тем не менее дома были взорваны, что и стало началом протестного движения в Шверине. Долгое время эти участки пустовали, а сегодня они обнесенны строительным забором за которым виднеется котлован. Вместо типовых панелек серии "Hagenow", сегодня там планируется возведение элитных квартир класса люкс канадским инвестором, который, вероятнее всего, до последнего квадратного сантиметра использует предоставленное ему городом строительное пространство. Неизвестно какая из двух концепций – социалистическая или капиталистическая – наиболее справедлива по отношению к историческому облику города, но руку, или даже скорей лапу, к этому делу приложила, пожалуй, каждая.

О реновации и реставрации в Германии

P.S. Наблюдая актуальные изменения и бунДы на Пикабу, в очередной раз убеждаюсь в правильности моего решения вести независимый от общественных и политических бурлений, безрекламный, авторский телеграм-канал. Опять же, никого не принуждаю переходить или подписываться, большинство моих постов будут продолжать дублировать здесь.

Спасибо за внимание,

ваша nekorrektnyj

Старые наличники восхищают своей изящностью и утонченностью. Мастера создавали их вручную из дерева и украшали резными орнаментами и цветочными мотивами. Каждый наличник был уникален и имел свою собственную историю.

Одни были установлены в роскошных дворцах и замках, другие – в смирительных учреждениях и церквях. Но вне зависимости от того, где они находились, все они служили не только как декоративный элемент, но и как защита от нежелательных гостей.

За столетия своего существования наличники пережили многое: войны, революции, пожары. Но многие из них до сих пор остаются в отличной сохранности и продолжают украшать многие здания.

Сегодня наличники стали объектом коллекционирования и любителей антиквариата. Ценность их заключается не только в редкости, но и в уникальности каждого экземпляра. Именно поэтому их цена может достигать довольно высоких значений на аукционах и торговых площадках.

Красота и утонченность старых наличников остаются навсегда в сердцах тех, кто ценит их историческое и культурное значение.

624 километра, это много или мало? За такое расстояние из Москвы можно попасть, например, в Чебоксары. Или почти доехать до Питера. Или оказаться в Опочке (Псковская область). Или даже залезть на территорию другого государства, в Зилупе, Латвия. Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику, а сегодня порассуждаю о том что такое поездка ради поездки.

Вообще, обычно поездки цикла “Три шага от дома” это поездки по точкам. Ну, кроме “не только точки“, да. Вот мы смотрим ГЭС, вот мы смотрим храм. Ну и так далее. А как передать информацию о том, что сама поездка является “точкой”, целью? Собрались в 10 утра, выехали. Первая точка до которой мы хотим доехать – деревня Лункино, на север от Спас-Клепики, Рязанская область. Я и товарищ едем туда по Егорьевскому шоссе. Извилистая дорожка в лесах оборачивается кошмаром. Одна полоса, пробка цвета свернувшейся крови на семь километров. Пробираемся то слева то справа от машин и так километр за километром. Сейчас заглянул в карту – пробка всё ещё там. Её причина не ДТП, а банальный ЖД переезд с разбитым покрытием и два светофора рядом, работающие в противофазе. Да и переезд-то, тьфу, одни пути ржавые. Ох, есть мне что сказать тому кто это так устроил. Особенно глядя на некоторые заброшенные переезды на Ильинском шоссе, да.

Кажется, на отрезок от старта до конца пробки (слегка за ЦКАД) и от конца пробки до деревни (соседняя область) мы тратим одинаковое время. Остальное шоссе не вызывает проблем и уже куда больше похоже на представления о загородной поездке. Омрачают радость поездки разве что фуры, собирающие хвост легковых машин. Выходит, в пути мы провели 4 часа, проведя примерно половину в пробке, половину на свободной трассе и выполнив 1 заправку.

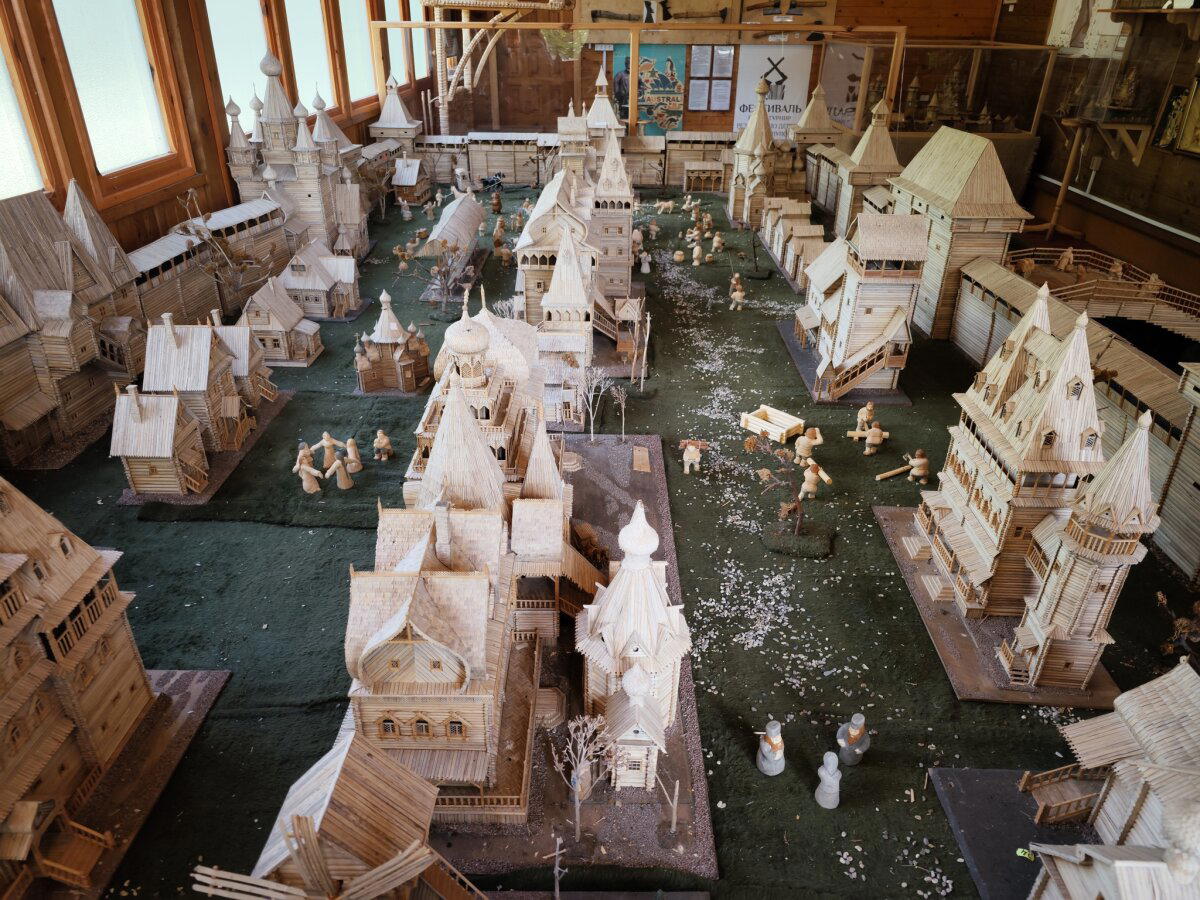

14 часов, мы на месте: деревня Лункино, музей Деревянного зодчества ( 55.190365, 40.162805 ).

Музей странен. Множество идолов, фигур. Мы заходим на территорию, кассы не видно, зато видно кафе и скульптуры. В процессе просмотра и поиска кассы нас находит женщина с терминалом. Оплачиваем билеты, получаем браслеты. Такой вот странный порядок оплаты. Все активности отдельно – билет на посещение территории, музей отдельно, “маяк” (вышка на заднем фоне на фото выше) тоже отдельно.

Музей и интересен, и нет. Экспонатов много, но далеко не все из них хочется пристально рассматривать. Редкие работы вызывают действительно восторг. Многие экспонаты – сделаны руками детей, они хороши для рук 13-14 летних мастеров, но с тем что я показываю выше, конечно, не сравнятся. Экскурсовод – девушка лет 16, информацию даёт много и подробно.. но заученно и без души, как робот. Тем не менее, музей посмотреть стоит.

Пока мы рядом, заезжаем и в Гусь-Железный. Вернее, не так. от Тумы до Гусь-Железный поездка напоминает упражнения со штангой в зале. Мы то напрягаемся, лавируя между заплаток и ям, то выдыхаем на участках с новым асфальтом. Вдох-выдох, вход-выдох. Это уже, выходит, третий тип трассового движения, после пробки и свободной дороги с фурами.

Конечно же, фоткаем стеллу ради этого мотоциклетного каламбура. Объяснять шутку моветон, но для не-мотоциклистов скажу: мотоцикл на фото называется BMW R1200GS, в простонародье – гусь. Как ни странно, в посёлок мы ехали в первую очередь ради фото со стеллой. Но не только.

Есть в Гусе-Железном и храм, а точнее – Троицкая Церковь ( 55.055460,41.160235 ). И она огромная. За спиной – часть площади, несколько магазинчиков. Справа – парк. Церковь возвышается на холме и торчит инородным предметом в застроенным низкоэтажной застройкой Гусе-Железном. Рекомендую сперва доехать до стеллы, а оттуда – на церковь.

Там же встречаем другую группу путешественников крайне странного состава. Трансальп, маленький эндурик на номерах, KTM 1190, ещё несколько мотов. Общего у них кажется только внедорожная направленность техники, при чём мелкий эндурик на номерах ХУ77, он только поставился на учёт. Странная компания, интересно было бы узнать откуда они такие взялись.

И это всё. В смысле да, все точки и все фото на сегодня. Всего две. Осмотр церкви заканчиваем в 17:30. Так куда делось остальное время, если я вернулся в полдвенадцатого ночи? На обратную дорогу, конечно же!

Во первых, перегон Спас-Клепики – Рязань. Честно, будь он поближе, я бы туда ездил просто покататься. Никаких проблем с асфальтом. Светлый просматривающийся лес с обеих сторон. Прямые перемежаются с поворотами разной степени закрученности. И никакого траффика, машины крайне редкие, не нужно подгонять скорость под кого-то. Встали на трассу и едем в своём удобном темпе. Красота! После пробки на Егорьевском. После внезапных участков разбитой дороги. После постоянных фур которые надо дождаться пока машины найдут место и обгонят и самим найти место и обогнать – я ехал и радовался. Это был момент успокоения, нирваны, не знаю. Первый из двух моментов на вчера. И это четвёртый тип трассового движения – абсолютная свобода.

Рязань мы проскочили достаточно быстро, после чего начались качели. Шестьдесят. Девяносто. Нет, снова шестьдесят. Снова девяносто. Типичная ситуация для старых шоссе, вот только шоссе – Новорязанское. Движение похоже на вариант с фурами, пожалуй. В режиме газ-тормоз доезжаем в Луховицы. Поскольку тут мы были и недавно, заправляемся, едим фастфуд в непринуждённой дружеской беседе с местным мотоциклистом и двигаем дальше в сгущающиеся сумерки.

Перед Бронницами разделяемся, товарищу на северо-восток а мне на юг, пытаюсь объехать предмосковскую толкучку, алеющую на карте, через первую бетонку и шоссе из Домодедовского аэропорта. Я почему-то думал что в одиннадцатом часу первая бетонка будет достаточно свободной от траффика. Зря думал. Постоянные всё те же 60-90, мест для обгона почти нет, встречного траффика тоже порядочно и в итоге за 20 км пути выйти на те самые 90 получилось суммарно ну километра на два. Остальное время – в режиме фур. Дальше – обход Аэропорта и пустая трасса в город! Еду +15 и опять наслаждаюсь просто возможностью ехать, не утыкаясь в кого-либо. И снова тип движения не похож на предыдущие. Шоссе широкое, есть и те кто едут быстрее нештрафуемых +15ти, но для меня так – оптимально. Это полностью трассовый вариант, пятый, вариант-дальняк. Ровный газ, прямая дорога, мотаем километры на колесо.

Половина двенадцатого, я дома. И вот насколько же контрастные сегодня были дороги. Большие, маленькие, быстрые и медленные, загруженные, свободные и рваные по ритму. Москва – огромный мегаполис и бурлит уже не только внутри ЦКАД но и, кажется, вся область целиком. Нужно либо ехать в никуда, в поля где 1 деревня в конце пути, либо за пределы области, либо “против шерсти”, чтобы найти дорогу где можно просто ехать в своё удовольствие. Так сто спасибо за внимание, а я и неравнодушные знакомые продолжим искать, куда ещё можно поехать чтобы было что посмотреть или чтобы было интересно ехать. А вам вопрос, так сколько в итоге точек-то получилось? Две? Или надо посчитать и типы движения?

--------

Послесловие: Этот пост и другие посты есть и в личном блоге который лежит просто в интернете, а у меня есть и небольшой телеграм-канал, где публикуются ссылки на эти посты и короткие очерки чисто для мотоциклистов. Подписаться на меня можно и через него, если вам так удобней или нравятся эти короткие очерки. Ну и каждый пост в личном блоге содержит ссылки обратно на Пикабу чтобы вы могли влепить минус пользоваться тем ресурсом, каким привычней.

Благодарность поддержавшим творчество рублём, и новым и старым. Спасибо за внимание, всё.

Сегодня впервые участвовал в городской игре Бегущий Город в Екатеринбурге (правила и разбивка по группам для Екатеринбурга).

В категории «львы»🦁: пешком, не на время. Одна из самых простых категорий с одной стороны (потому что, как минимум не на время) и сложных с другой (потому что пешком и 20-25 км!)🚶♂.

На старте всем выдали по значку

Сие действо мне скорей понравилось, хотя загадки разгадывать и следить за маршрутом я мог лишь в первые часа полтора, после я просто шёл, а навигацию и мозговые штурмы устраивали товарищи по команде.

Однако, для себя я сделал вывод, что наматывать десятки километров по городу (особенно по знакомому и тому, в котором живёшь несколько лет) — это и близко не так интересно, как выдавать тот же километраж в неизведанных горах и лесах🌲.

На природе нет хороших дорог, нет мест для перекусить и прочего, но зато есть разнообразные пейзажи и дух исследования, который присутствует всё время.

Зато в городе есть вот такие вот «кроссовки».

И приятные глазу храмы с колокольнями.

В городе же отличались лишь контрольные точки, улицы в наших городах (за исключением исторических центров и прочего) примерно одинаковые, из-за чего маршрут от точки до точки видится скорей как бесконечная каша из асфальта, многоэтажек🏙, остановок и магазинчиков... А ещё сам асфальт, неожиданно (хотя нет, ожидаемо) но ходить по твёрдому покрытию сильно менее приятно и ощутимо более утомительно по сравнению с грунтовыми дорожками🏔.

Пиксельный мистер (даже известная личность), для решения одного из заданий нужно было посчитать число «пикселей» на нём.

Но сами контрольные точки и загадки — тут всё хорошо, организаторы постарались сделать их запоминающимися.

Игра для львов состояла из пяти этапов (хотя последний —по сути сделать фото на финише, за этап можно и не считать), в каждом из которых были перечислены контрольные точки и задание на них, ответ на задание нужно было вбить на сайте, после заполнения всех ответов открывался следующий этап.

А здесь нужно было посчитать точное число котиков ^^ .

Адреса некоторых (примерно 2-3 на каждом этапе) контрольных точек были скрыты за загадками❓, т.е. всегда был риск неверно угадать адрес и впустую намотать шаги.

Примеры загадок и заданий оставлю в комментах.

Задания на точках были разными: от посчитать соски у статуй коров🐄 до найти слово на рекламной афише (а для начала найти саму нужную афишу) и прочего. Почти всегда нужно было что-то считать или искать слово(а).

Домик с ёлочками на фасаде.

Он же. Обожаю такие вот необычные старенькие здания с балконами!

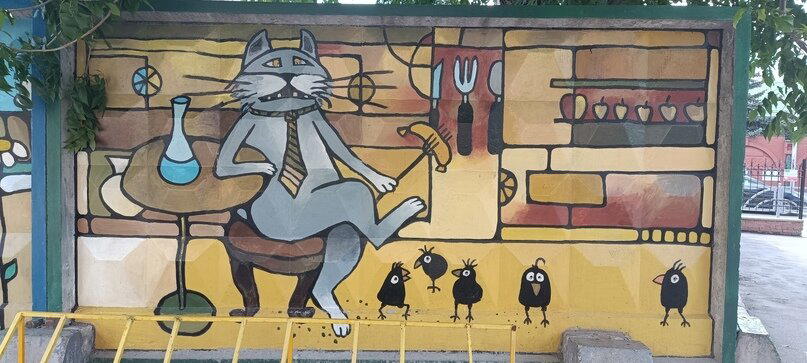

Большинство контрольных точек являли собой места города, которые выделяются на фоне окружения, но не входят в популярные туристические маршруты и известны далеко не всем местным: например, дом с диковинными деревянными ёлочками🎄 по углам; двор, забор которого украшен керамической посудой☕️; интересные граффити с котиками🐈 на стене дома; уютные дворы с необычными инсталляциями; те самые коровы с внезапным количеством сосков; уютный храм 💒 с колокольней; рисунок возле кафе, изображающий вино в виде воздушных шаров🎈; указатель до Шира🛤 и так далее.

Мистер чашечка...

И, видимо, его подруга :) .

Отдельно меня порадовали моменты с реакциями простых жителей города на внезапный интерес к их дому\двору\месту работы.

В доме с ёлочкой на фасаде нас и другие команды встречала разволнованная старушка👩🦳, которая назвалась главной по дому, она всё очень сетовала на то, что если бы знала, что к её дому будет такой повышенный интерес, то обязательно бы покрасили все эти ёлочки и деревянные вставки! Никак не могла понять, почему нам интерес именно её дом, по-моему, так и не смогла осознать, кто мы есть и зачем на столько тут пришло, но была очень дружелюбной.

Мне посчастливилось случайно отвлекать её, пока остальная часть команды считала сегменты ёлочек, я узнал, кто в какой квартире живёт, когда посадили вот эту берёзу у входа и почему же до сих пор не покрасили ёлочки. А, и да, ещё что этот и соседние дома строили пленные немцы. Так-то!

Сколько здесь кошачьих лапок?

Обитательница двора, который был украшен посудой и крышечками, выдала забавный и в чём-то печальный (для нас) диалог:

— А вы художники, ребята?

— Нет, у нас квест.

— А… То есть сами-то ничего не делаете, ну понятно...

Спасибо вам, добрая женщина, за удар по самооценке! 😄

А этот кот не относился к заданиям игры, он просто шикарен.

У магазина школьной формы, на стене которого нужно было сосчитать число кошачьих лапок, стоял сундук с сокровищами, в нём лежали значки и брошюрки с прошлых игр. Сотрудника магазина вышла на улицу и недоумевала, откуда такой повышенный интерес к их сундуку… Пришлось пояснить, что мы не закладки делаем, а вот, по городу носимся аки безумные 😜.

На весь путь у нас ушло 8 часов, но мы останавливались на покушать дважды, итого на выполнение и передвижение примерно 6-6.5 часов. За это время натопали чуть больше 21 километра.

В конце дали деревянную медальку, как истинным победителям 😎.

Медаль для тех, кто дошёл до финиша.

А в начале ещё выдали по значку.

Я не пожалел, что принял участие и я молодец (сам себя не похвалишь...), что прошёл весь маршрут.

Но в будущем мне бы хотелось попробовать эту игру на велике или на автомобиле (с кем-то, сам я не вожу и не собираюсь), хотя в последнем варианте это наверное превратилось бы во что-то типа дозоров, а ещё такие варианты участия уже на время, хотя так оно может и интересней.

Для решения этого задания нужно было найти объект с названием города в окне здания...

… и скрывалась там Тюмень :) .

Чуть обидно, что брошюрки с описанием мероприятия дали по одной на команду, кажется, что за 500 рублей взноса (2000 с команды, в команде обычно по 4 человека), можно было выдать каждому на память, но увы.

💡Идеи для организаторов (а вдруг прислушаются?) :

1. В категориях на время предусмотреть перерывы на покушать. Слишком уж жёстко есть на ходу целый день, бегая\катая.

1.1. За дополнительную плату организовать точки с едой. Вообще идеально было бы! Даёшь Бегущий Город с организацией питания! :D

2. Сделать модификацию львов (можно и других категорий), в которых не приветствуется использование гаджетов (я не знаю, как контролировать их использование, видимо, только на честность), выдать участникам карту (бумажную) и все вопросы также выдавать на бумаге. Можно вопросы на следующие этапы выдавать в виде конвертов при прохождении последних контрольных точек. Да, затратно, зато как-то атмосферней, а без навигатора определять свою позицию — вообще совершенно иной опыт.

Очень уж удручала картина кучек людей, которые идут по городу и почти все залипают в телефон... Да, по сторонам одинаково, но всё же что-то есть, а все в телефонах, смотрят навигатор и гуглят ответы на загадки.

📷Больше фотографий с прогулки (не все они относятся к заданиям и загадкам, но все они были на пути) в этом альбоме в ВК.

P.S. Опубликовано в этом сообществе для привлечения к нему внимания.

Если вы любите путешествия и желаете узнавать новые места по-новому, слушая рассказы от местных жителей — пожалуйста, приглядитесь к Город покажешь? .

Есть зеркало в ВК.

Буду рад новым подписчикам (особенно, если вы опубликуете свой пост;) ) и просто распространению информации.

Нет, это - не Глаз Циклона, а именно то, что написано.

Храм Nalanda Gedige, считается географическим центром Шри-Ланки

Координаты из Гугл-карт: 7.701849310879387, 80.66951698325846

Он очень маленький, находится в тихом парке, куда заезжают в основном, ланкийцы.

Nikon D7200 + Nikkor AF-S DX 16-85

Мирский замок, Беларусь

Небольшая панорма.

Nikon D7200 + AF-S DX 16-85

Путешествуя по городам и странам, наравне с осмотром достопримечательностей и памятников истории, искусства, архитектуры, всегда уделяем большое внимание осмотру местных строительных площадок.

В этот раз были приятно удивлены очень порядочными французскими стройками.

Особенно мне понравилось как французы позаботились об облике исторической части города и спрятали контейнерный городок за зеркальным фасадом на на Плас-дю-Пале-Руаяль в Париже. Впервые оказавшись там во время ночной прогулки, мы даже не поняли сперва, что это вовсе не здание.

Уже вернувшись из поездки, вспомнила про это сооружение и решила немного погуглить. Оказалось на гугл-панорамах можно понаблюдать за развитием этого строительного городка, как отдельного экспоната или как самостоятельного строительного проекта.

Так площадка была замаскирована в мае 2022

А здесь, видимо, самое начало строительства, август 2020

Зеркала отражают образ Лувра, Государственного совета и площади. Остальные стороны куба позже будут тоже покрыты зеркалами. Над проектом работает один из известных французских архитекторов Жан Нувель, спроектировавший филамронию Парижа и знаменитый своим инновационным и экспериментальным подходом к архитектуре, смелыми формами, современными материалами и активным взаимодействием с окружающей средой.

Посмотреть на google maps

Утро понедельника – время вспомнить, как хорошо прошли выходные. Из двух дней расскажу о субботе, прошедшей в поездке небольшой компанией по югу Подмосковья внутри ЦКАД. “Чё тут рассказывать?” – спросите вы. Я Noado и я пишу посты на мототематику – отвечу я =)

В Дубровицах (51.575876, 26.559581) я бывал уже несколько раз. Там отличные в своей извилистости дороги и, даже если не ехать по маршруту “не только точки“, всё равно будет интересно. Но это – только первая точка. Весь маршрут можно глянуть на вот этой карте, но если вы из будущего и у вас ссылка не работает, то это Дубровицы – южный обход Подольска – Востряково – аэропорт Домодедово – Сельвачёво – Дьяково.

Почему так? Всё дело в том, что ваш покорный слуга едет на Гусе, рядом ещё один гусь и на фоне – KTM 390 Adventure, а участок “аэропорт Домодедово – Сельвачёво” печально известен своей дорогой из плит. Мне было интересно, что изменилось со времён “Сбежать от дождя“, ребятам – точки, где я был, а они – ещё нет. Так что мы едем на полигон испытаний подвески! 55.472247, 38.104383, въезд между Дяьково и Новой Рязанкой. Ну а плиты.. на месте плиты, всё как обычно, разбито, пыльно, грязно. Хотя вроде бы кусок стал меньше.

В 2017м году на полигон испытаний подвески я попал практически случайно. Тогда полигон существовал как закрытая территория, через которую на КПП пропускали машины в посёлок. Когда я приехал тогда, испытаний не проводилось, и мне разрешили прокатиться. Посмотрел я немного и остался не слишком впечатлён. Я был не прав!

Сейчас дорога вдоль тестовых неровностей идёт в какие-то СНТ и не закрыта вообще. Способы убить вашу подвеску поражают разнообразием. Плитки, “шпалы” одни, другие, “волны” короткие, длинные, низкие, высокие, даже брусчатка есть. А я не взял камеру. Пробуем что-то:

Для понимания, как это выглядит со стороны. На видео я, спасибо товарищу:

Дорожки выглядят пыльными. Это справедливо, но не влияет на зацеп. Меняем упражнение:

Заканчивая скáчки, замечаю военных на грузовиках, выехавших откуда-то сбоку. Военные откровенно веселятся над нашими упражнениями, а я вижу боковое ответвление именно с тем, что я искал!

Это – крупная часть тестов. Ну как крупная, выше на видео – ещё не крупная. Поскольку регистратор не до конца даёт понимание масштабов, следующий элемент я снимаю “с рук” пешком:

То есть высота этих “холмиков” ну метра два, съемка от уровня головы полностью скрывает за холмом немаленький гусь. Ну а едутся они вот так:

Я надеюсь, опытные эндуристы подскажут, что тут можно отрабатывать. Потому что мои ноги в воскресенье сообщили мне, что я явно что-то отрабатывал. Не знаю только что, но день ног удался.

На дворе начало апреля, солнышко припекает уже серьёзно, но в таких местах ещё пыльно и грязно, да и врядли кто-то там вообще убирает. Но если пыль разнесут колёсами, то мокрую грязь можно внезапно обнаружить в низине межу холмиков уже при нырке. Так что если вы воспылали, аккуратней там. Вдоволь наигравшись с пыльными дюнами, двигаем обратно, мимо РЛС “Утёс”:

РЛС на месте, радует своим мухоморным позитивом. Вот вроде и утилитарное строение, а правильно товарищи подметили – и цвет есть, и галерея какая-то стеклянная, логотип опять же, окошки разной формы. Не только функция, но и внешний вид. Из-за двух видимых пилонов и купола строение выглядит фаллично, но пилонов три, я проверил =)

Как показывает опыт, самые яркие впечатления случаются тогда, когда ты едешь мимо какой-то тропки и думаешь “а дай съезжу посмотрю что там”. Мы возвращались обратно, обсуждая как бы так интересное найти останавливаясь где нужно, обсуждали РЛС и я увидел нужный поворот. На дороги у меня не слишком хорошая память и прошло 6 лет, но “угадал” с первого раза. И если бы только она. В районе поселения Ждановское увидели тропку автомобильную с остатками брусчатки в лес и двумя колоннами с остатками икон. Слишком неухожено для действующего храма, слишком натоптано для заброшки. Интересно? Вот и нам стало. Так мы нашли Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, оно же Рождественский погост (55.452076, 37.957324).

И эта точка перекликается с “Религия, технология и пряники“. Опять случайно найденная церковь (1685го года постройки, ого), опять типовой и не типовой проект. Видно что церковь была крупнее обычных, но именно что была. Восстанавливать тут можно разве что алтарный зал, даже комнату с двускатной крышей вернуть будет затруднительно – кругом захоронения. Ну а что на переднем плане вообще не понять. В Москве как-то привыкаешь к тому, что даже если в землю хоронят, земля от этого не становится менее дорогой. Все кладбища ухоженные, всё поддерживается в приличном состоянии. Не будешь поддерживать – участок перейдёт другим.

А тут.. будто ходишь по вечности. За существование планеты погибло столько людей, что мы каждый день топчем что-то что раньше было чужим прахом. Круговорот веществ в природе, вот это всё. Но это всё не работает, когда ходишь прямо там, видишь надгробия, стоящие и повалившиеся, щербатыми глыбами напоминающие о бренности сущего. И ты силишься прочитать чужое имя или кусочек жизни и даже не знаешь, может ты стоишь прямо на могиле. При этом кладбище – действующее, или было таким ещё недавно. Мы нашли захоронения от 2020го года.

Но также и куда более старые. Я уверен что вижу 858 т.е. 1858й год рождения, значит и захоронение было в 1950м, вряд-ли позже.

Граница меж миром живых и миром мёртвых не просто зыбкая, она размыта, размётана в пыль, Нет её. Сколько надгробных крестов на фото выше? Хотя бы крестов, не говоря уже о могилах? Думаете, вы угадали? Нет. Думаете, я знаю ответ? Тоже нет.

Сколько их ещё, сгнивших или спрятавшихся, покосившись, в траве? Мы ожидали руины, да. Но нашли.. это. Я не верующий человек, но это место производит на меня куда больше впечатления чем золочёные помпезные купола холёных столичных храмов, извините. А мы выбираемся и едем дальше, разменивая в очередной раз религию на технологии.

Следующая точка – старый мост в посёлке Володарского (55.499840, 37.952270). Хотел бы я сказать, чем этот мост необычен.. да ничем, это просто старый мост. Больше 100 лет назад его построил промышленник и владелец суконной фабрики на фоне Г. Шлихтерман, в середине 80х мост пришёл в ветхое состояние, да так в нём и пребывает. Движения по мосту нет, слева относительно кадра новый мост, а этот по сути упирается в никуда.

Пишут, что раньше где-то здесь была плотина, пока не снесло её весенними льдами. Сила воды для фабрики хорошее подспорье, да и порожки намекают на остатки былого величия. Давление воды крутит колесо, от колеса привода на станки. Удобно.

Из забавного – поговаривают, что в былые годы вода ниже по течению была цветная. И в это тоже верится, краски для суконной фабрики дело обычное, а экологию не так давно придумали. Впрочем, фабрика действующая, но сейчас вода обычная, а дальний берег облюбовали местные – отдыхают, жарят шашлыки, рыбачат.

Это – последняя точка на эту поездку, первую в 2023м году. И интересно получается. В моде – мессенджеры, лайв-общение, Телеграм. А я ищу какие-то замшелые ЖЖ, сайты что держатся на энтузиастах, читаю на викимапии комментарии, написанные десятилетие назад. Дело не в руинах церкви или мосте, которые стали историей. Дело, похоже, уже в даже рассказах о таких местах, которые тоже потихоньку становятся историей. А мне почему-то всё ещё интересно в этом копаться. Надеюсь, было интересно и вам. А если хочется ещё читать что я пишу то у меня тут есть всякие "мысли из душа" на мототему в Телеграм. Все крупные посты выходят и там и тут, а поездку эту по кусочкам мы собрали именно там, в чате. Ну и "Три Шага от Дома" - это цикл, вот он. Я стараюсь указывать адреса или координаты, чтобы вы могли съездить и сами, если что-то понравилось.

Спасибо за внимание.

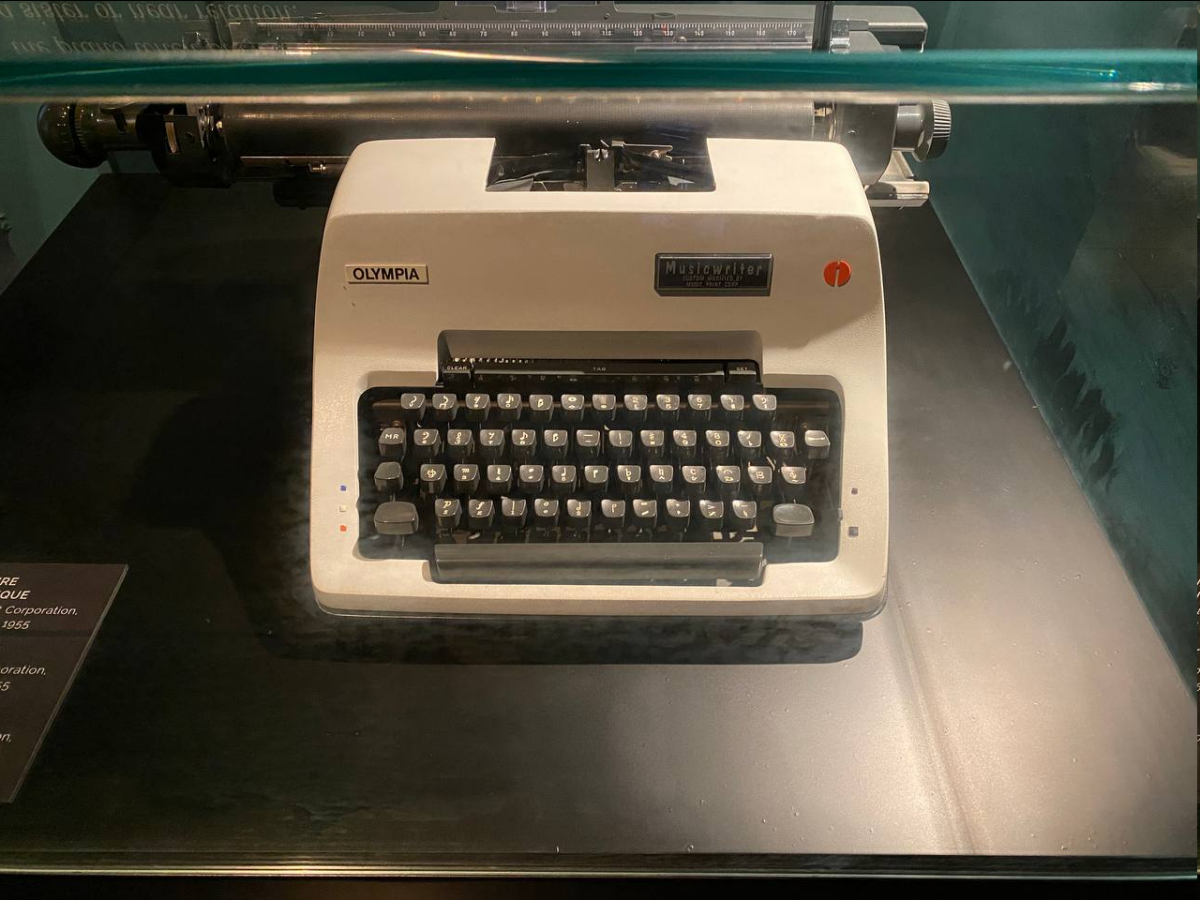

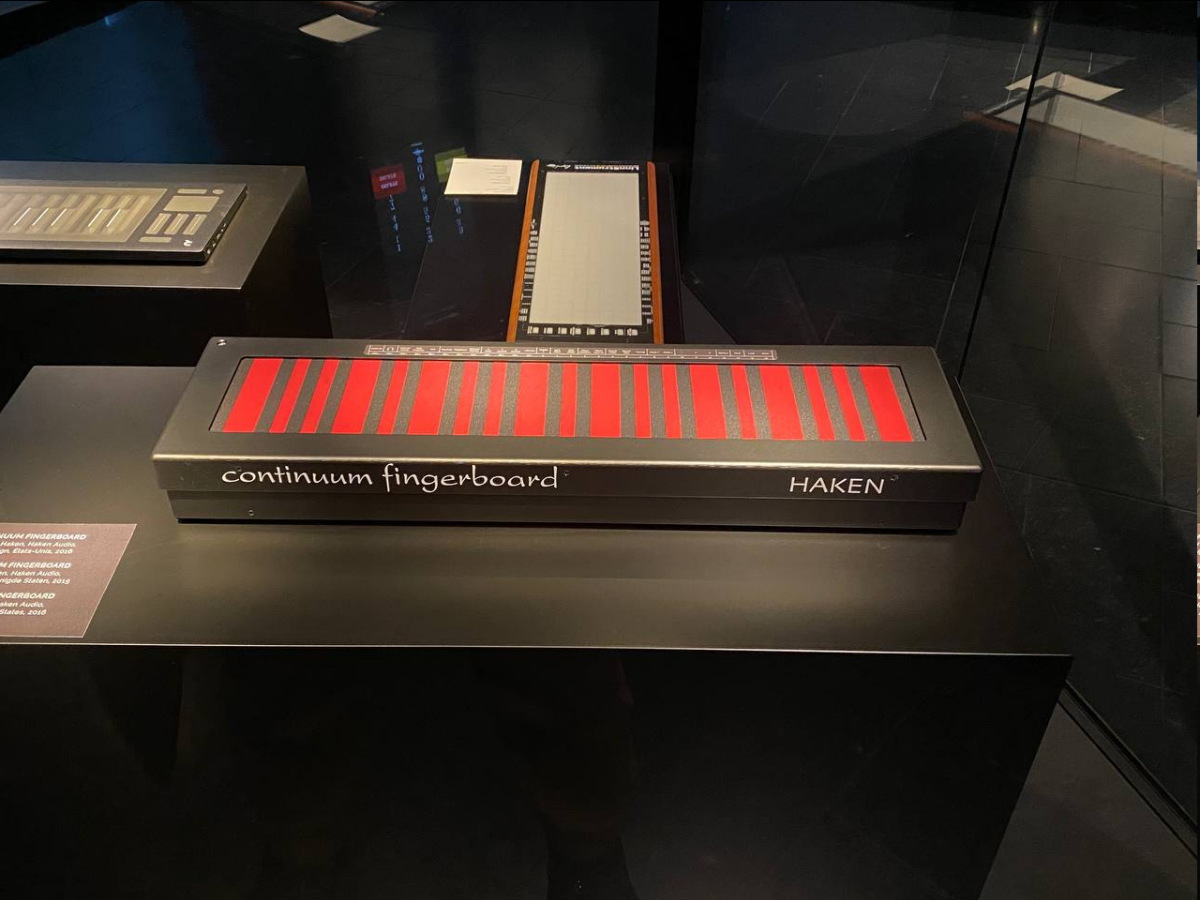

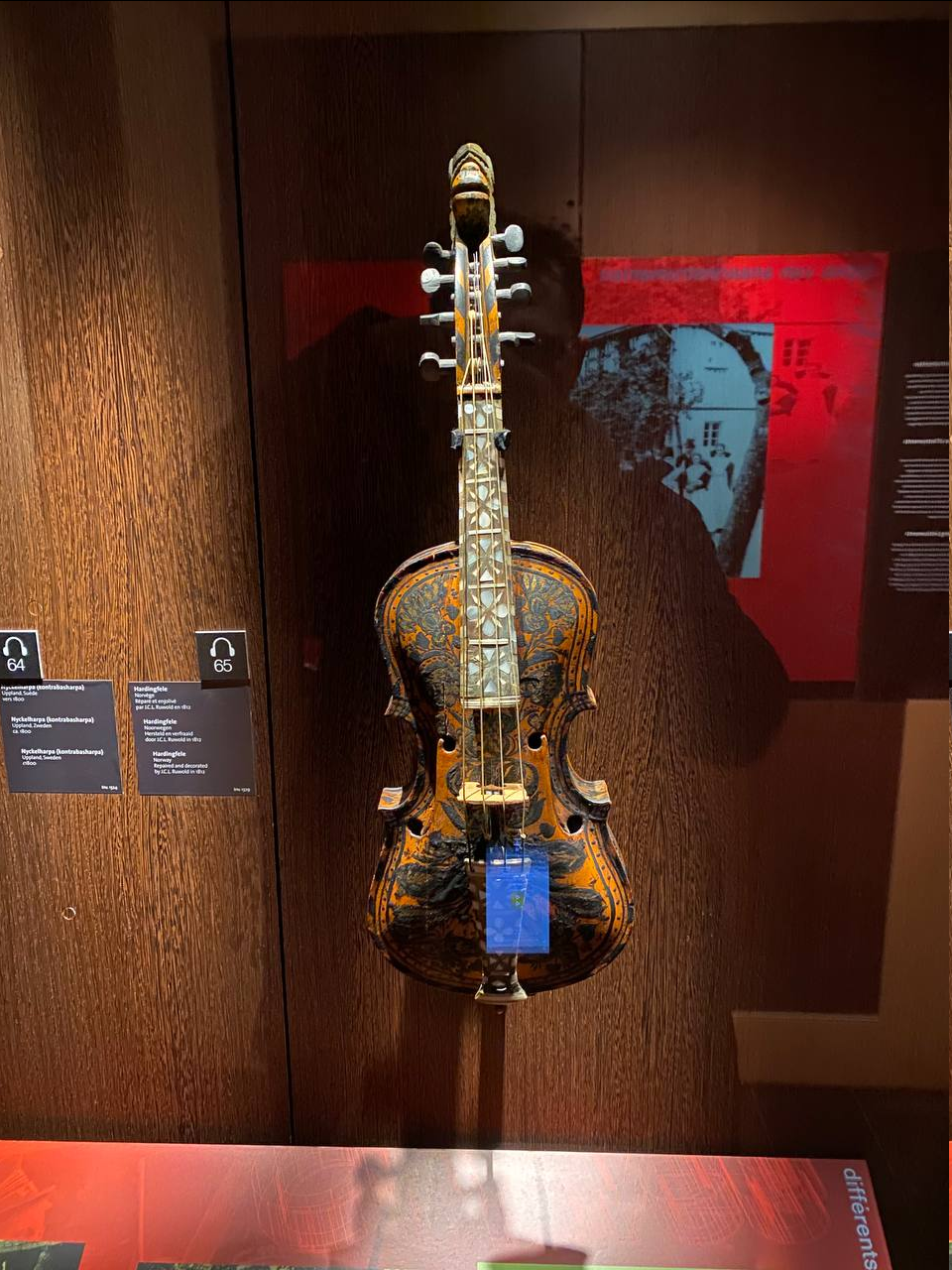

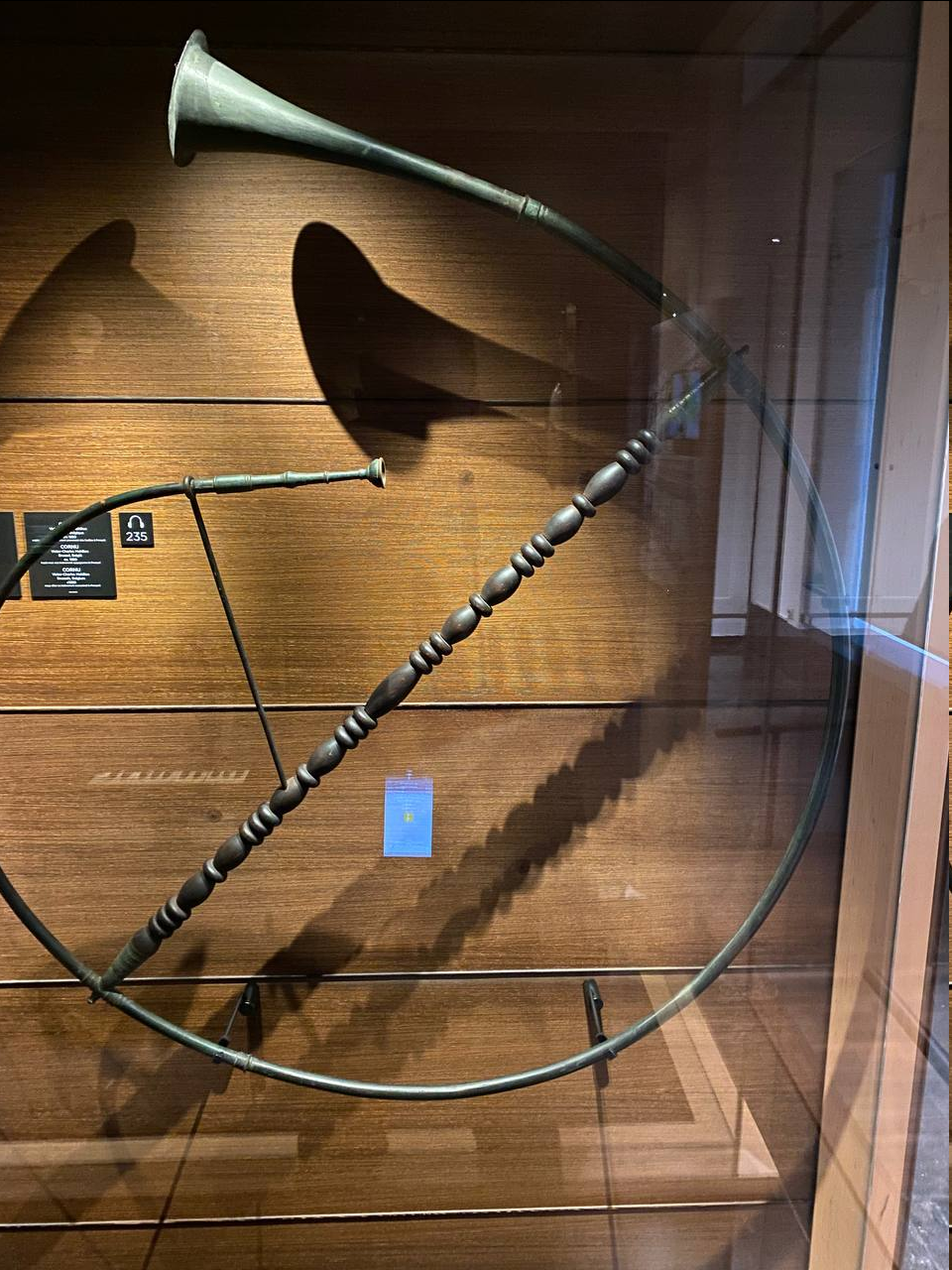

Раз уж сегодня 9 лет со дня рега аккаунта на Пикабу - надо пост запилить. Пилить буду про музей музыкальных инструментов в Брюсселе, потому что люблю музыку (у нас с женой в России на двоих остались классическая гитара, акустическая гитара, синтезатор, бас, и 5 электрогитар).

Что вообще за музей в Брюсселе? Обратимся к Википедии.

Музей музыкальных инструментов в Брюсселе (нидер. Muziekinstrumentenmuseum, принятое сокращение MIM) — государственный музей в Бельгии, один из крупнейших в мире музеев музыкальных инструментов. Содержит более 8000 академических, традиционных и народных инструментов. Является частью государственного музейного комплекса Королевские музеи искусства и истории ( Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis).

На входе можно сдать верхнюю одежду с зонтиками и взять билетик с аудиогидом. Аудиогид прям нужен, потому что у многих инструментов рядом написан номер, при вводе номера в аудиогид - можно послушать, как он звучит. Мы начинали с 4 этажа и спускались вниз, но из-за того, что поздно пришли - не все успели посмотреть, туда прямо на полдня надо уходить.

Первый этаж, на который мы пришли - это был этаж клавишных инструментов. Атмосфера там - мое почтение, смотришь на всю эту красоту - и просто захватывает дух, очень круто все выглядит, глядя на эти инструменты понимаешь, что плохо звучать они просто не могут.

На этаже с клавишами были представлены не только всякие пианины да органы, но были и более современные штуки, самое необычное, что я там увидел - печатная машинка для набора нот.

Но самый интересный для меня этаж - это был этаж с народными инструментами. Нами там была найдена балалайка и бандура, и самый жутковатый инструмент - ганглинг, флейта из берцовой кости человека, звучит очень своеобразно, советую послушать.

Ну и сами фоточки всяких разных крутых инструментов разных народов мира. Первый - как раз ганглинг и барабаны из черепов человека.

Засим все, слушайте хорошую музыку, а плохую не слушайте) Ну и по традиции - если что-то интересно про Грецию спросить - спрашивайте, отвечу)

Всем привет. Спасибо за наводку пикабушникам!

Итак - довольно эпичное и суровое в своем пролетарском исполнение сооружение, именуемое в народе "Дом со Звездой".

Это рабочее общежитие, построенное в 1920-х годах. И получившее свое название из-за ... Звезды, расположенной над центральным входом, который сейчас заколочен:

Район довольно мрачный:

Побродил маленько, пообщался с дворником и узнал, что люди здесь по факту сидят на чемоданах. так, что буду периодически заезжать. Чувствуется мне, что тут будут шикарные находки... Помимо этого там еще с десяток домов, под расселение, так что работы не початый край. Кстати, там есть довольно интересная мебель, которую вряд ли заберут жильцы с собой.

Есть видеообзор этого здания. Сюда по ссылке он не встраивается, но если кому интересно - жмите сюда.

В дальнейшем обязуюсь наделать фоток с поисков, чтобы вам было комфортнее читать.

С уважением, Евгений Хрусталев.

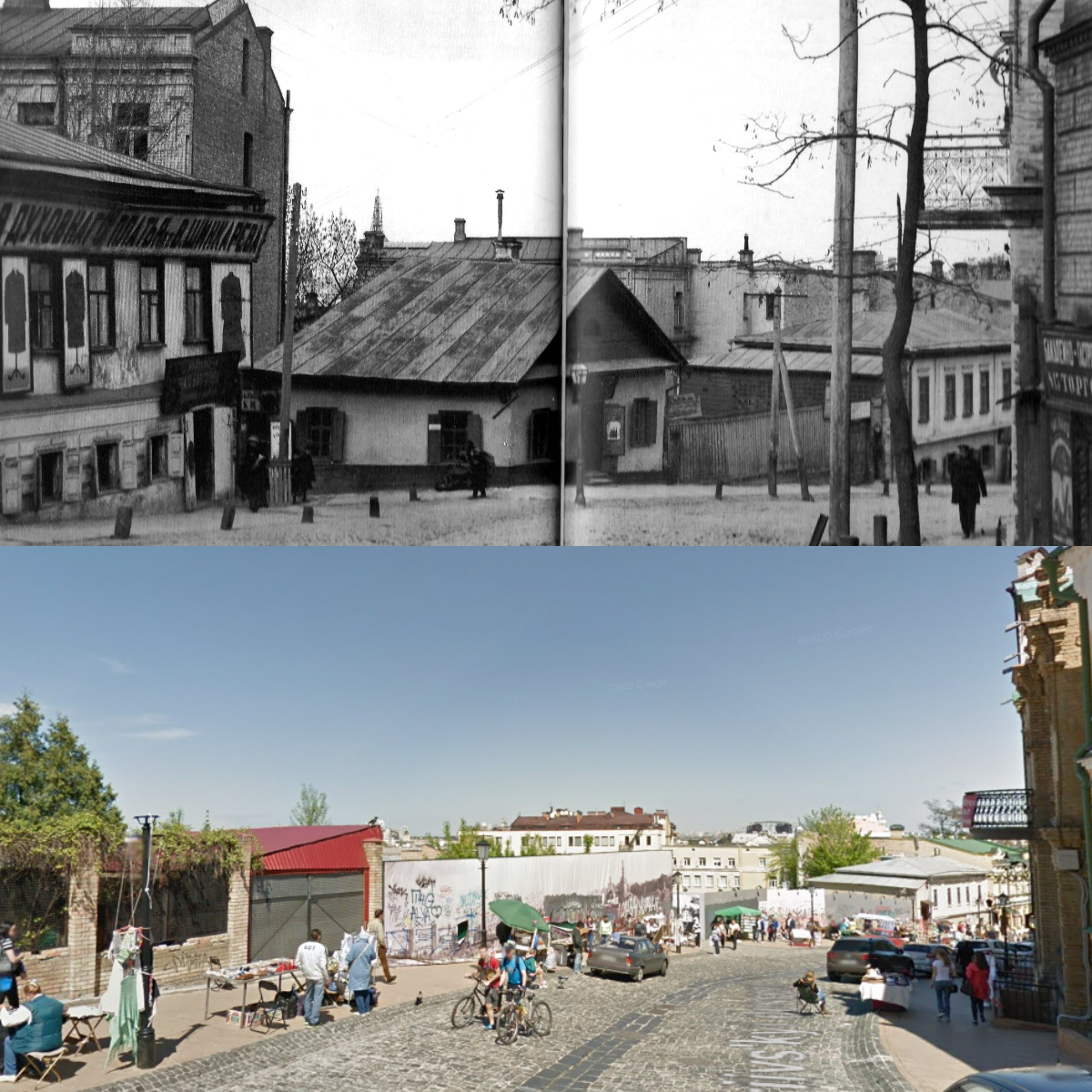

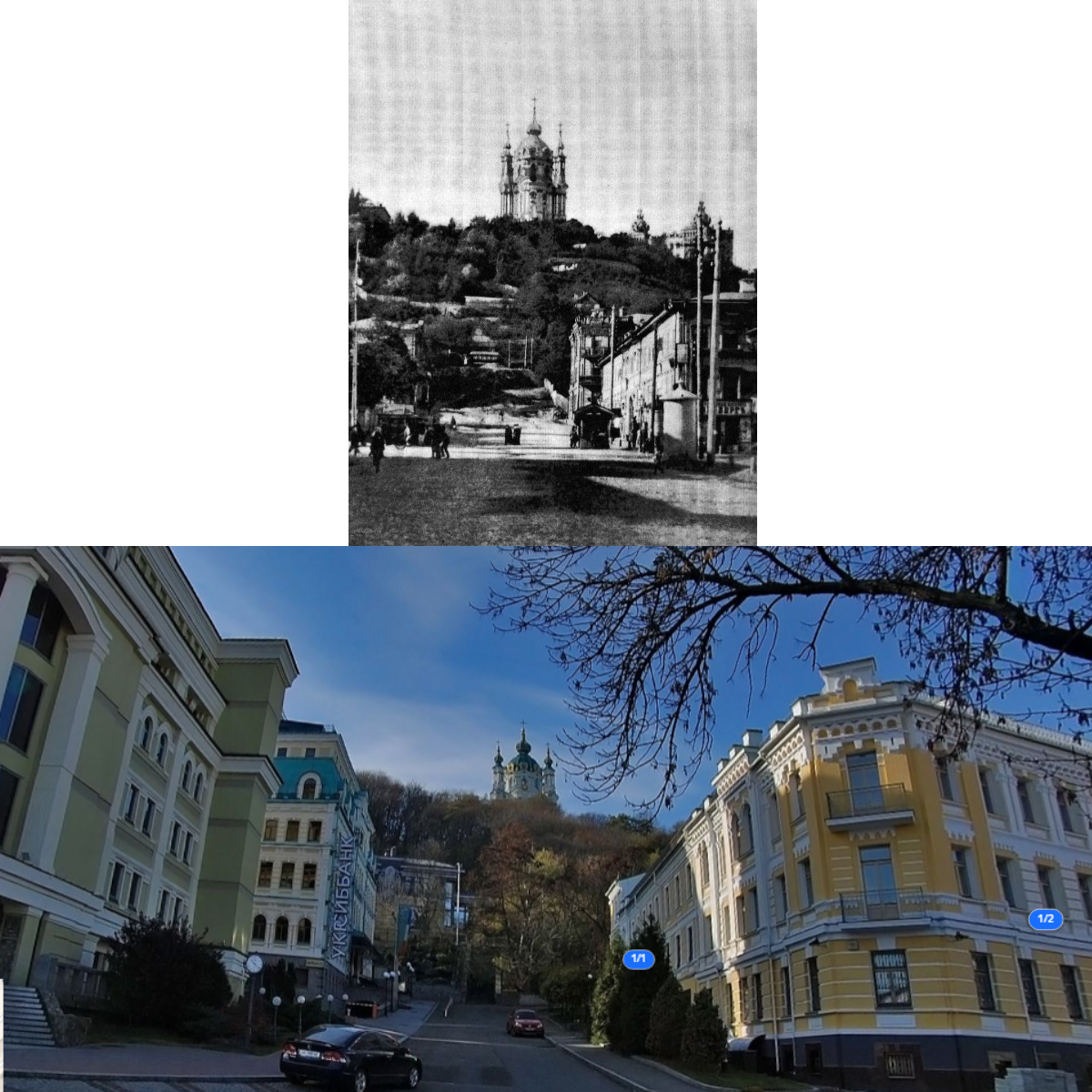

Вид на Подол с Андреевской горы

Андреевский спуск

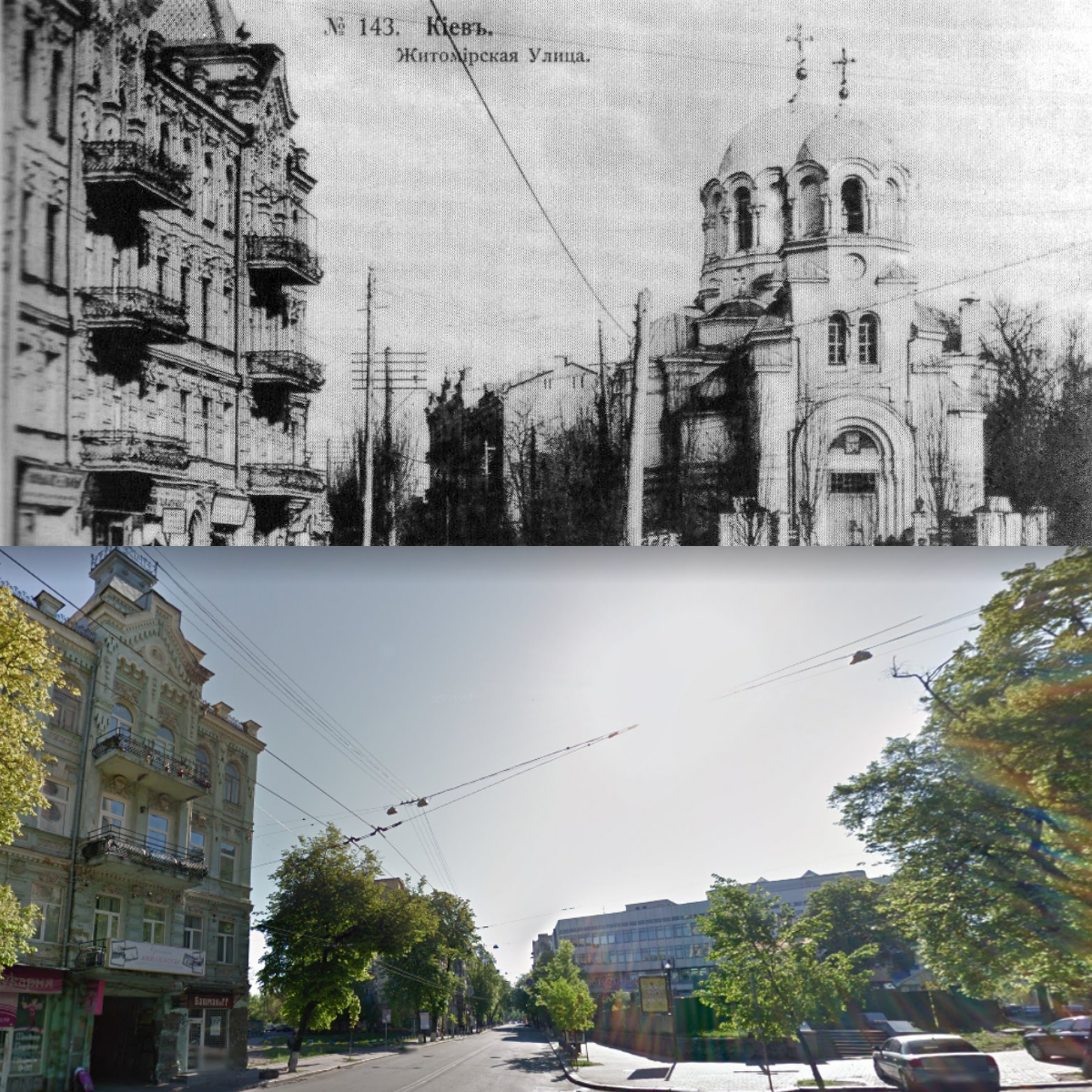

Большая Житомирская улица

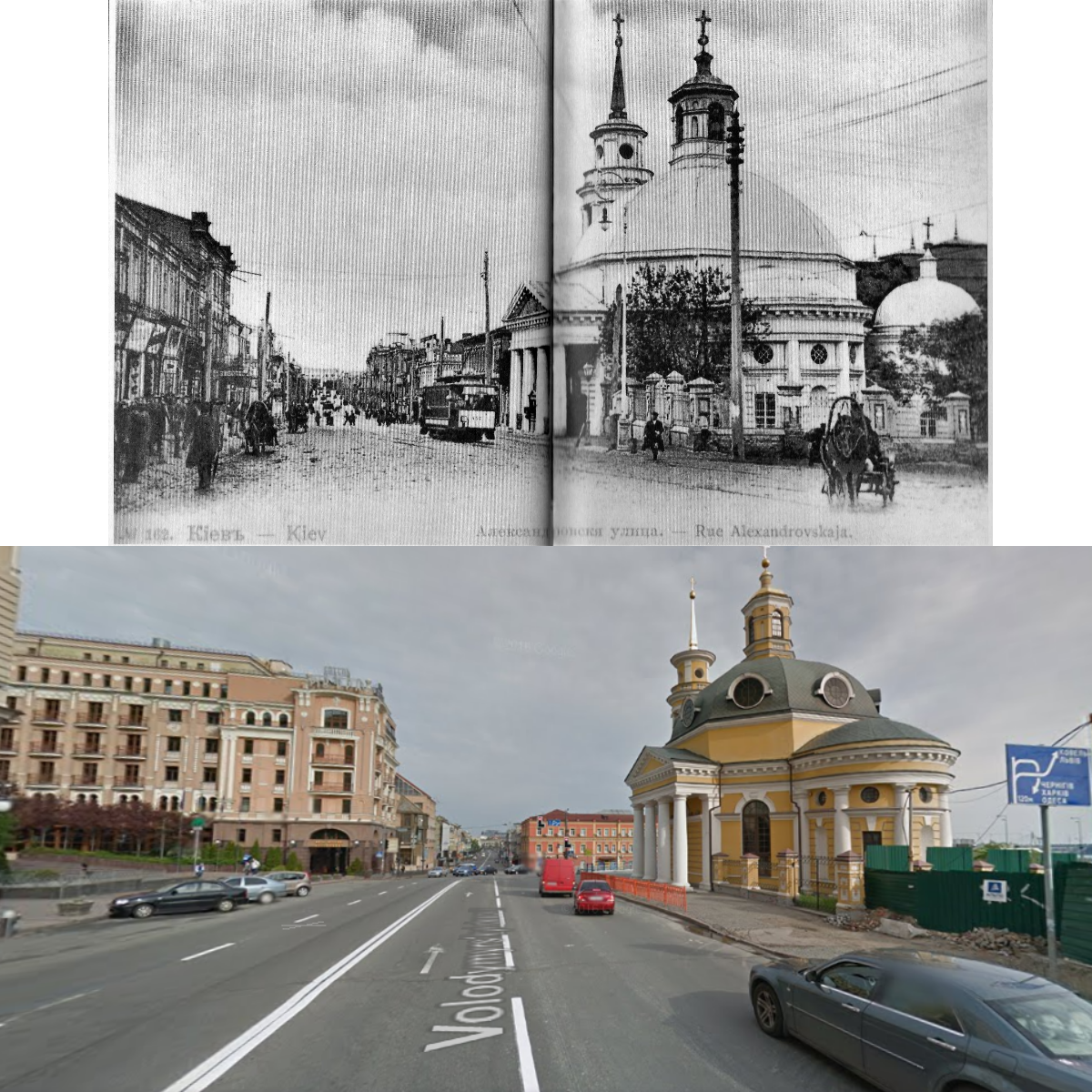

Городской оперный театр / Национальная опера Украины

Львовская улица / Улица Сечевых Стрельцов (переименована)

Театр Соловцов / Театр Ивана Франко

Угол Нижнего Вала и Житнеторжской площади

Фонтан "Самсон"

Церковь Рождества Христова

Андреевская улица

Фотографии взяты прошлого отсюда

См. Также:

Киев: Было-Стало: Часть 1

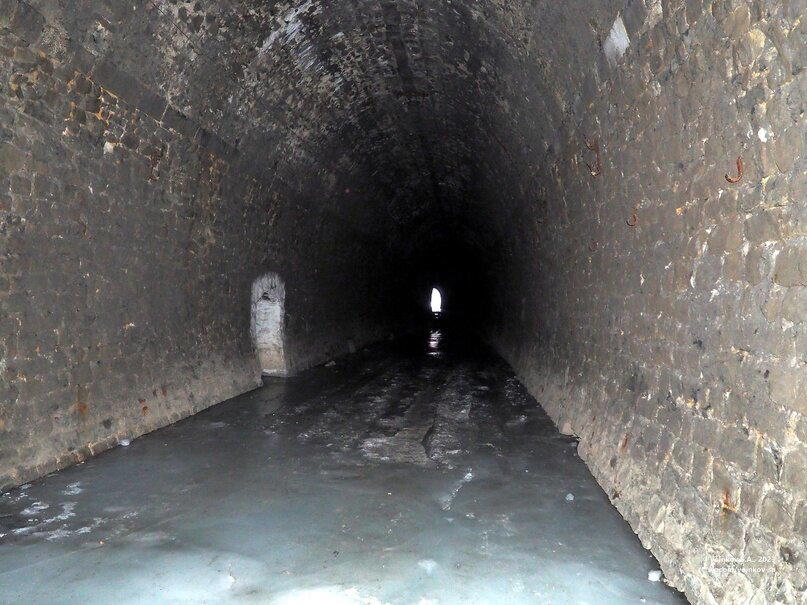

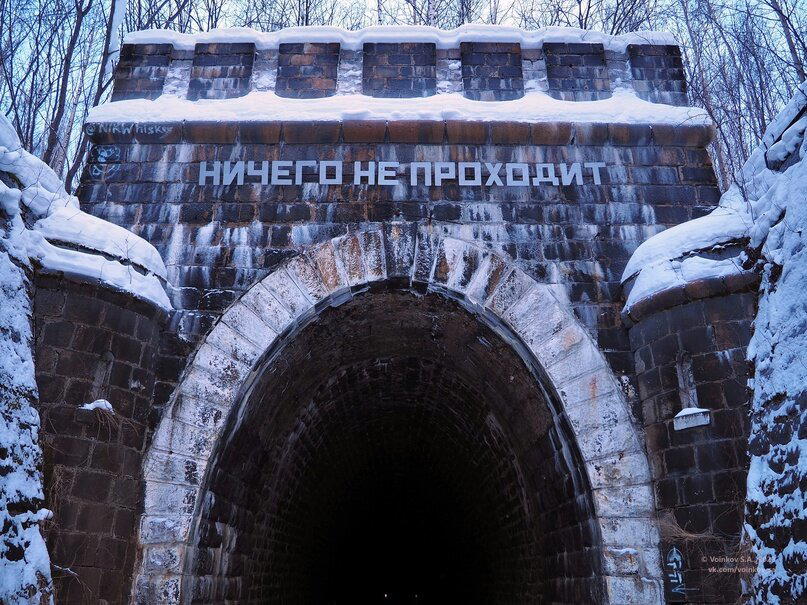

Вчера наконец-то посетил Дидинский тоннель — заброшенный ЖД тоннель в двух часах от Екатеринбурга.

Сам тоннель радует уже со входа: входная арка(?) выполнена в стиле какого-то средневекового замка, создатели явно заморочились над внешним видом.

Западный вход

Надпись на западном (ближайшем к станции) входе гласит «Всё проходит», для начала тоннеля довольно символично.

Первая треть пути, начиная с запада, представляет собой довольно комфортную дорогу из щебня, идти приятно и легко.

Начало пути

В западной же (она, как понял, наиболее возвышенная) можно найти лаз в нечто вроде водостока, которая идёт параллельно самому тоннелю (наверное). Особо смелые и любопытствующие могут даже попробовать залезть, основная опасность в том, что скользко.

Водосток

Ближе к середине комфортная дорога превращается в почти идеально ровный и довольно толстый лёд: довольно скользко, но если идти «пингвинчиком», то вероятность покатиться минимальна, а ещё можно держаться за стены (прокопченные стены!), что неслабо помогает держать равновесие.

Лёд. Много льда!

В центре тоннеля висит надпись «И это пройдёт». Обнадёживает!

Надеюсь…

Сверху периодически свисают ржавые листы металла, которые явно желают сорваться вниз, и огромные сосульки. Поэтому, имеет смысл светить (без фонарика сюда идти точно не стоит, вспышки со смартфона может и не хватить) не только под ноги, но и на потолок, чтобы заранее обходить такие вот сюрпризы.

Эта штука вроде отваливаться и не собирается, но когда-нибудь...

Лёд местами снова уступает место обычной насыпи, но ненадолго, большая часть восточной части тоннеля — сплошной лёд.

Несколько переживал, что часть тоннеля будет всё же затоплена, нести с собой сапоги было крайне лень, рискнул. Но вода оказалась только ближе к восточного выходу. Обойти её можно по боковому бордюру (немного Форт боярд, но если смотреть, куда идёшь, то несложно, хотя иногда встречаются торчащие из стены проволоки).

Небольшой ручей недалеко от восточного входа

Восточный выход внешне похож на западный, но надпись противоположная — «Ничего не проходит». Уже не так оптимистично, да…

Восточный вход

По бокам арки сейчас можно найти граффити, как красивые, так и бесполезно тупые «теги» (гореть вам в аду, авторы).

Граффити на восточном входе

Выйдя из восточного выхода, нужно подняться наверх, на дорогу и спокойно дойти назад до станции. Где-то по пути должна быть вентиляционная шахта, которая тоже является некой достопримечательностью. Но нам не удалось найти тропу к ней через сугробы.

Зато виды на закате были красивыми.

Уральский вечер в уральском лесу.

В итоге поездку в тоннель однозначно рекомендую. Оптимально туда ехать в феврале (когда большая часть воды замерзла, а световой день уже достаточен, чтобы ехать на дневной электричке: если ехать на утренней, получается слишком много времени до следующей).

Летом вход в тоннель должен выглядеть красиво (всё в зелени), чисто ради фоточек тоже имеет смысл скататься, но вот без сапог в теплое время года сам тоннель уже не пройдёшь.

Больше фото из тоннеля и другие путешествия вот тут .