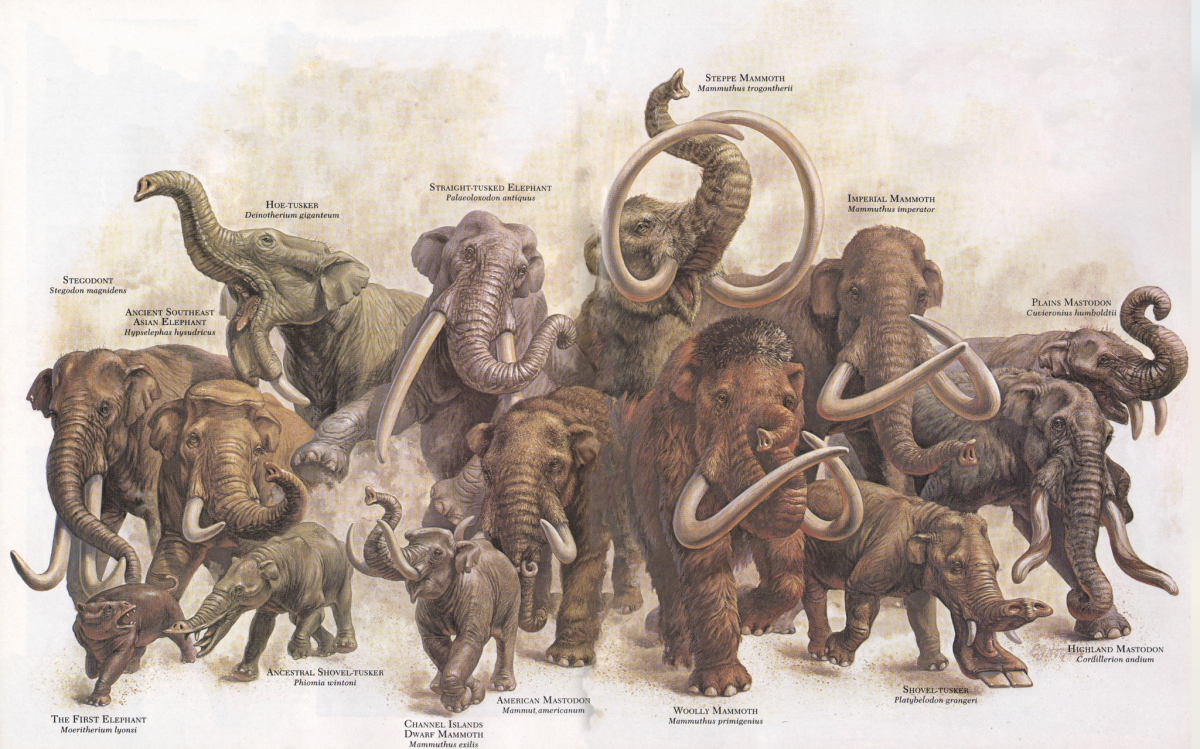

Разнообразие хоботных

-Ты не смотри и не трогай меня, но если хочешь провести со мной время, то пошли на кухню покормишь.

В самом сердце Тель-Авива, парке а-Яркон, поселились десятки шакалов. Думается, после исчезновения Человечества природа, вопреки прогнозам, завоюет города намного быстрее.

Правительство Мексики в условиях эпидемии запретило людям посещать пляжи, чем не замедлили воспользоваться крокодилы, быстро занявшие еще недавно излюбленные места отдыха мексиканцев.

Источник https://www.9tv.co.il/item/12849

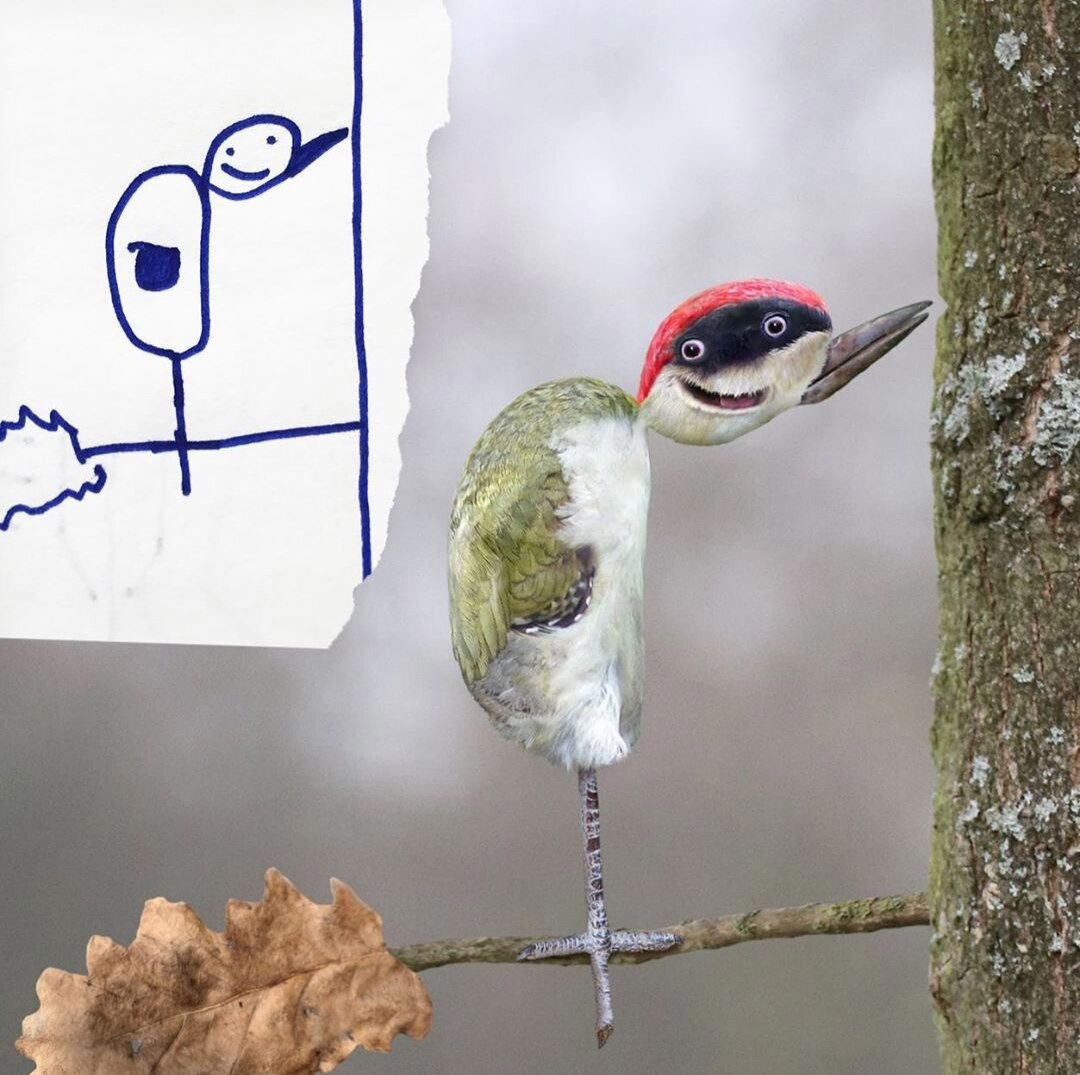

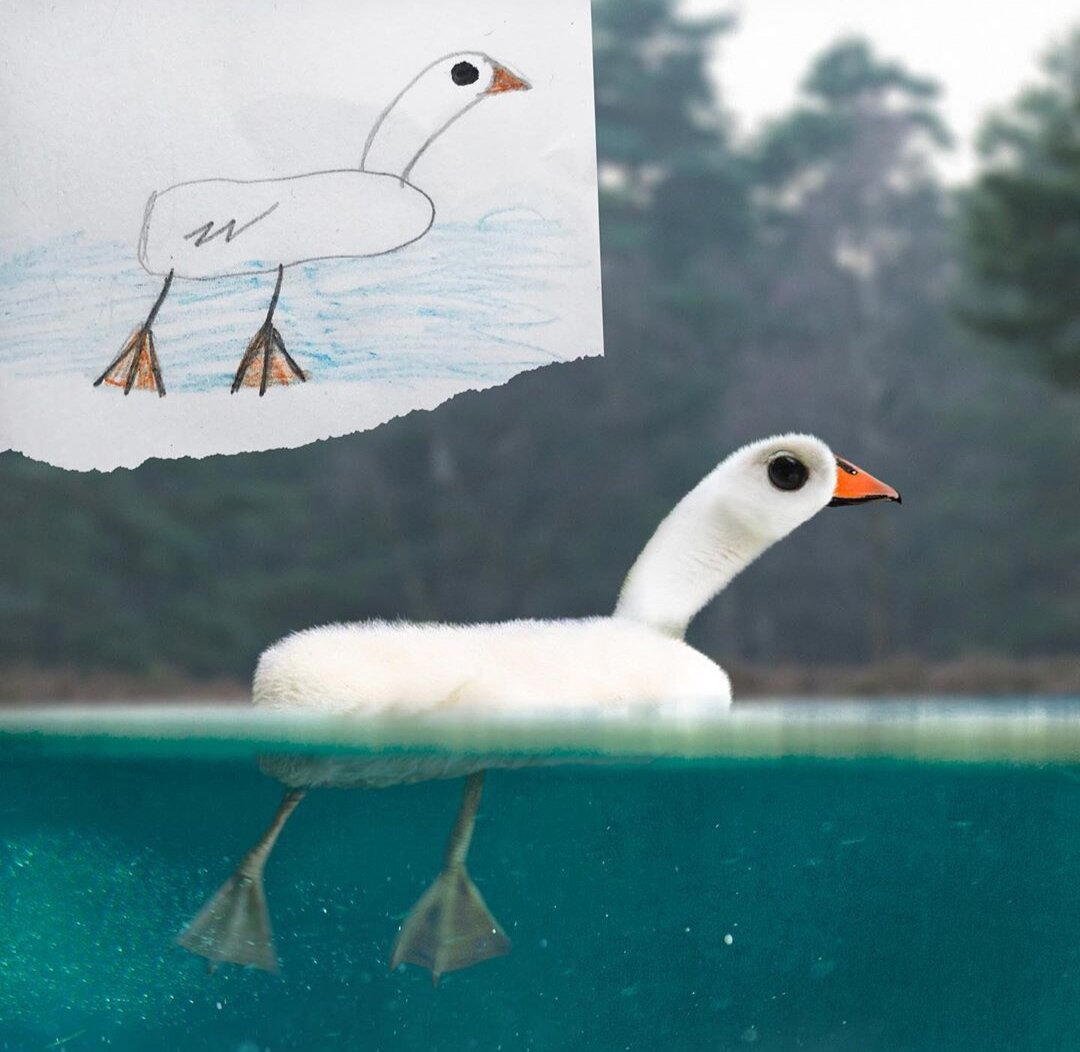

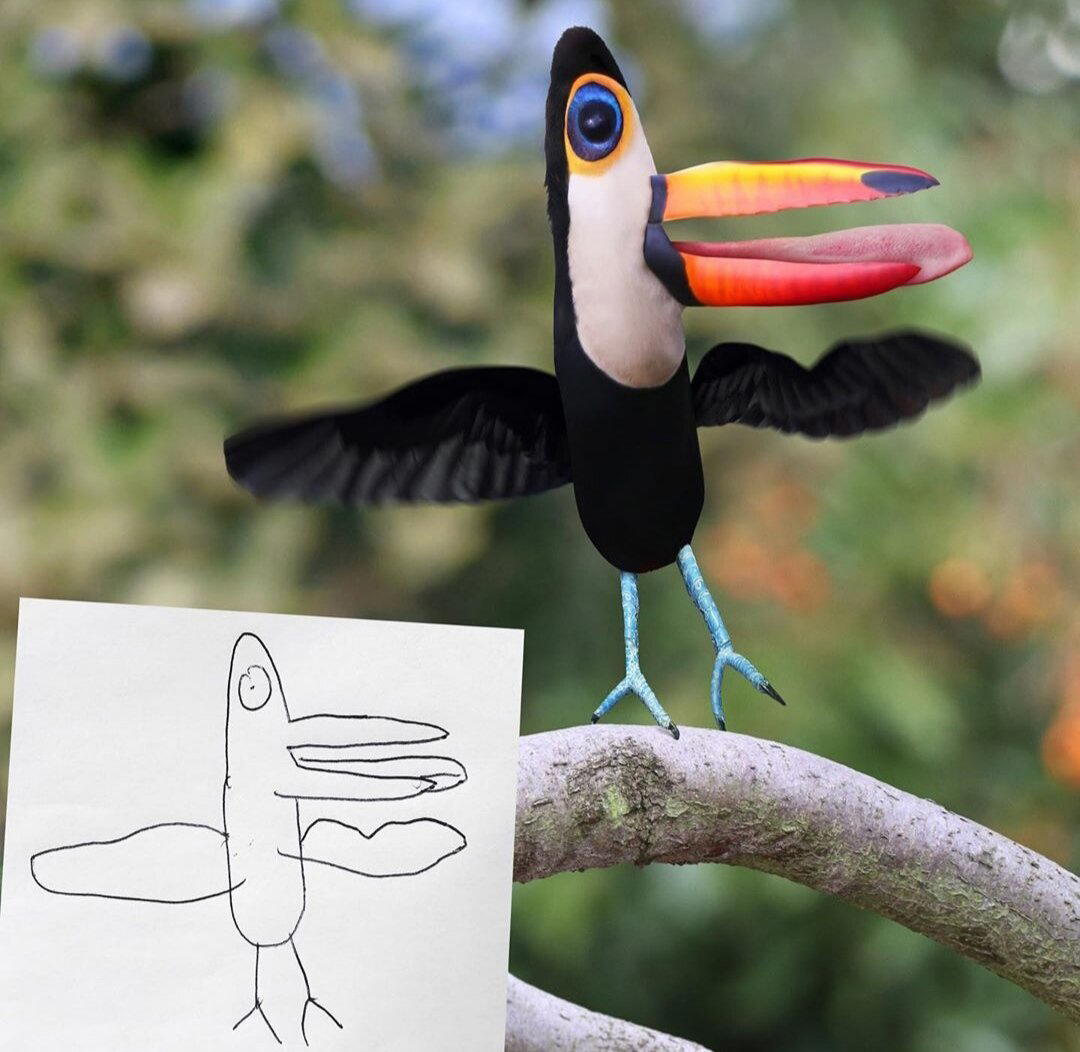

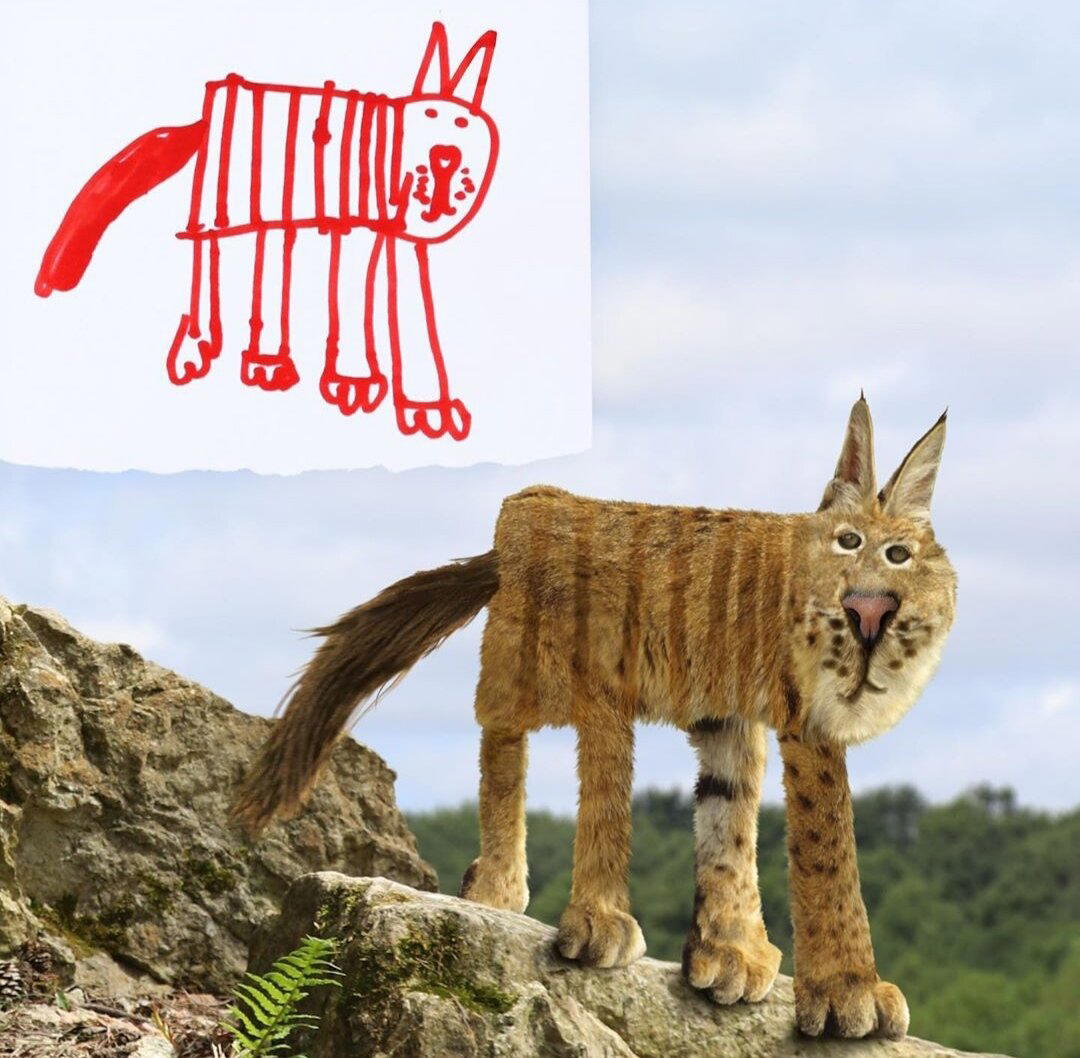

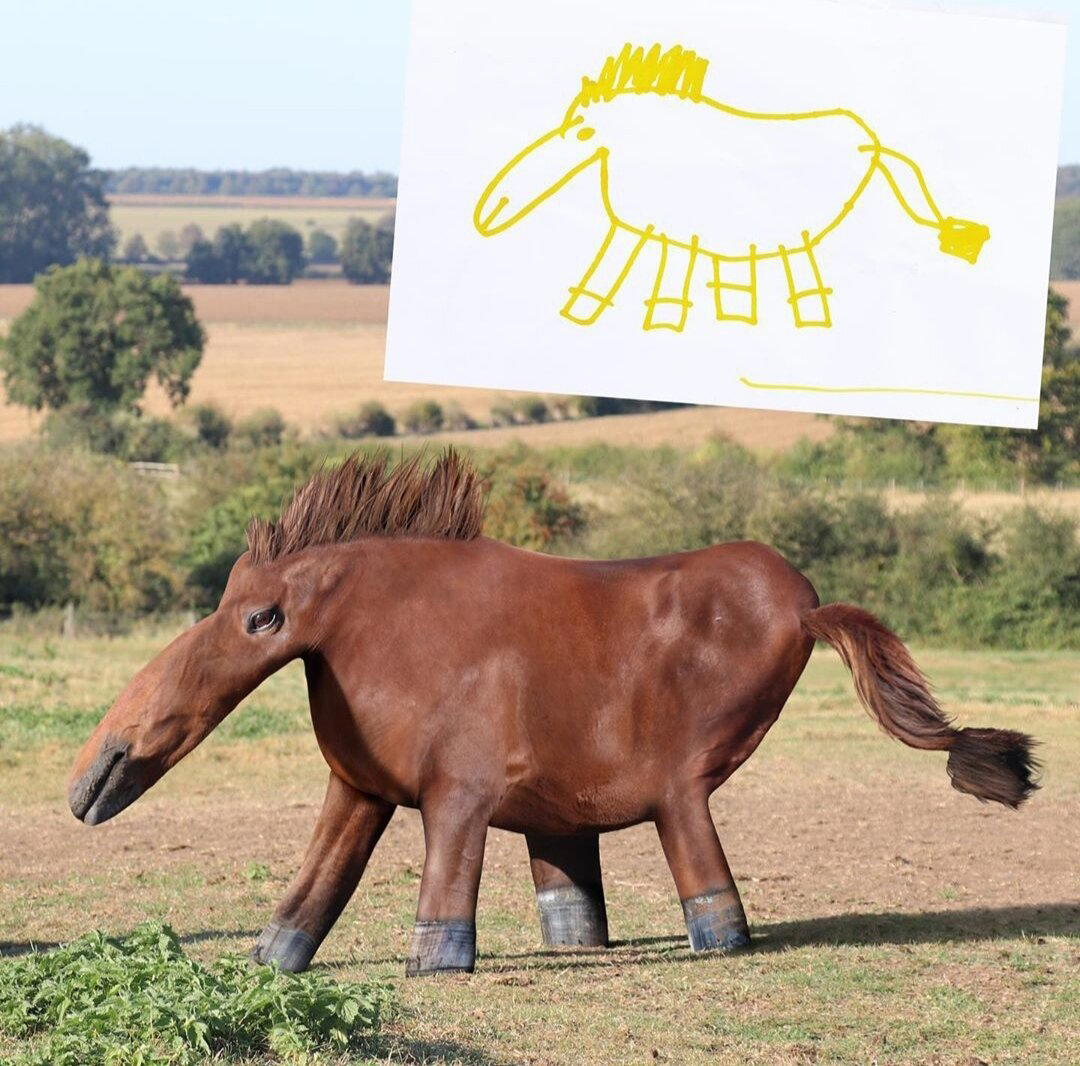

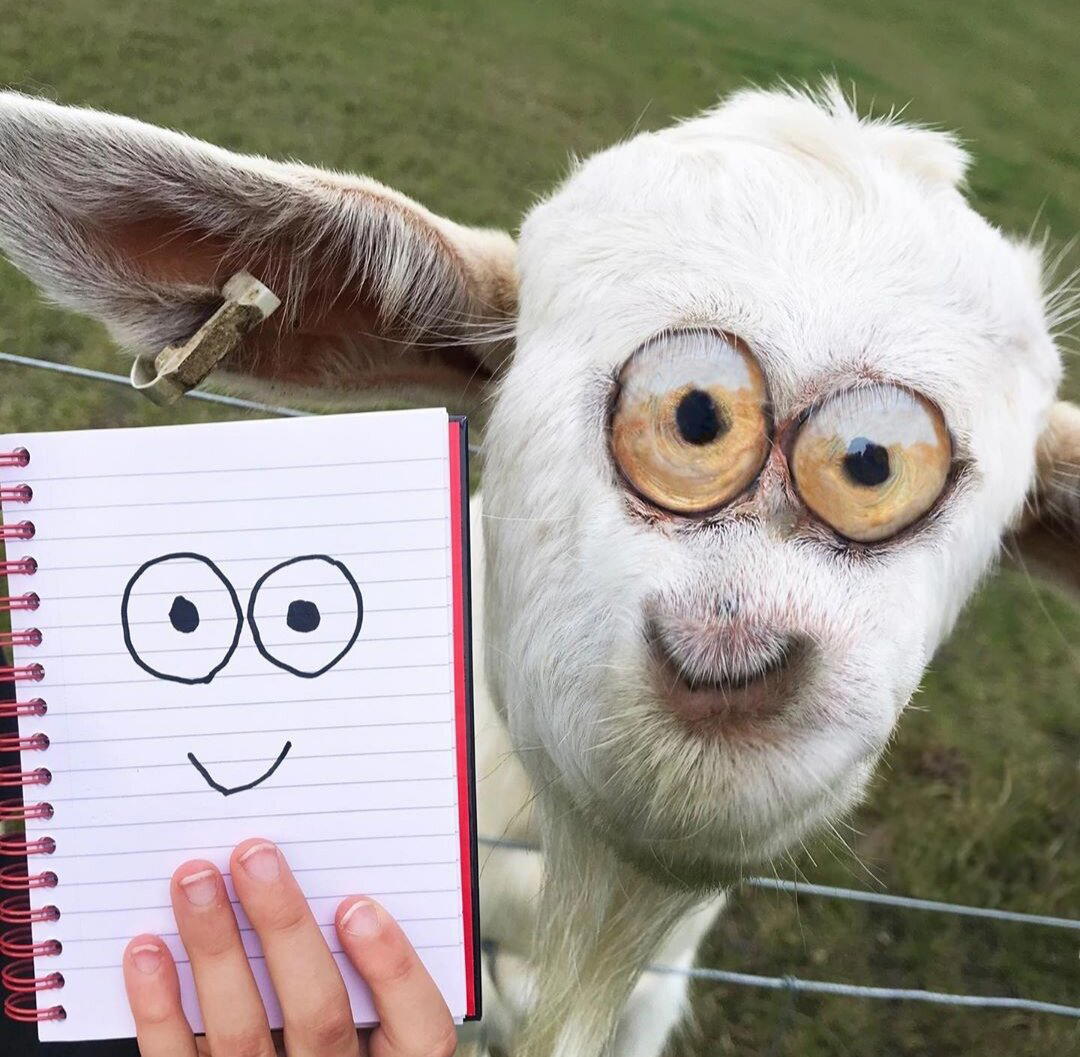

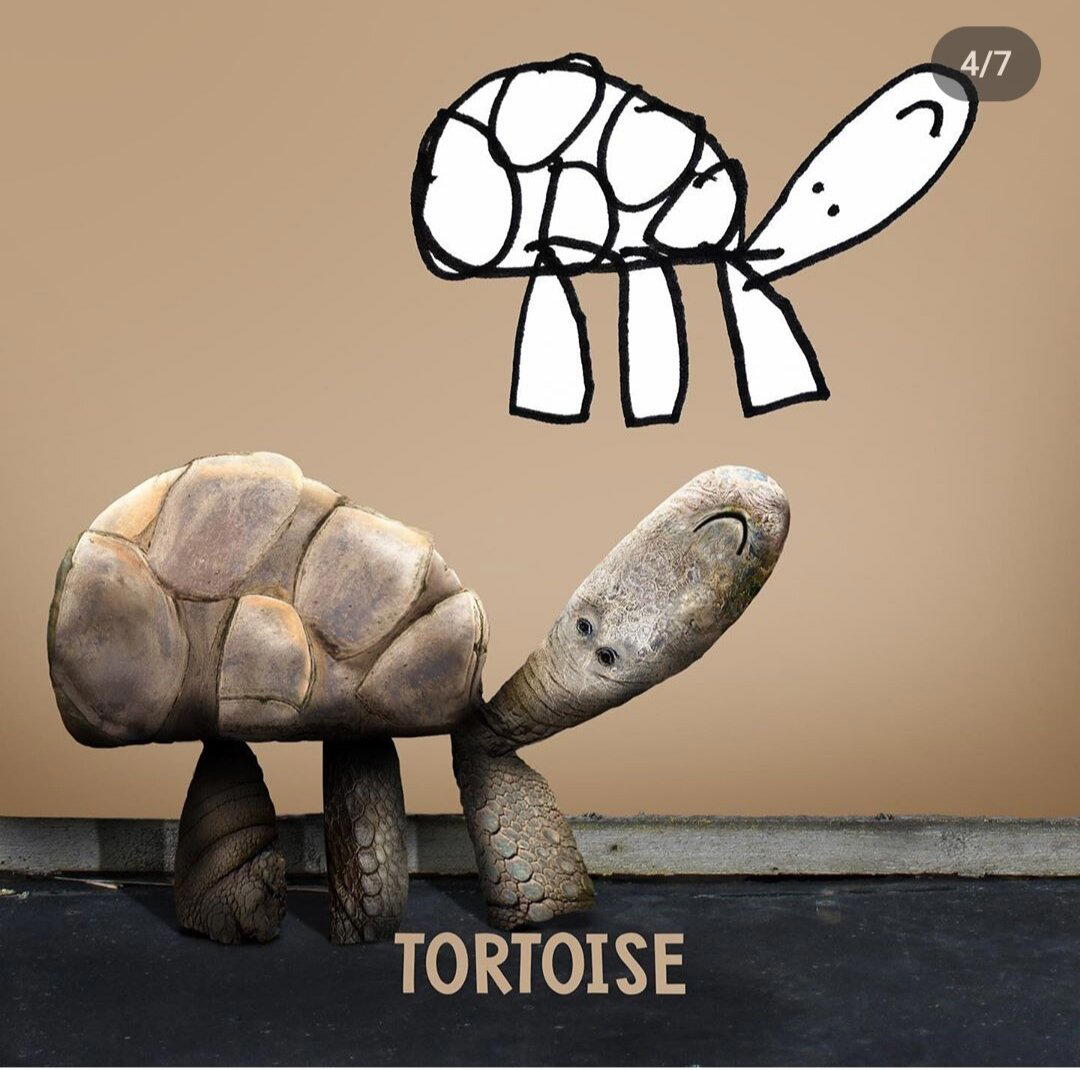

Тигр с конем уже были, так что не судите строго.

На https://instagram.com/thingsihavedrawn?igshid=1lc4g3khbrpsh ещё много всего.

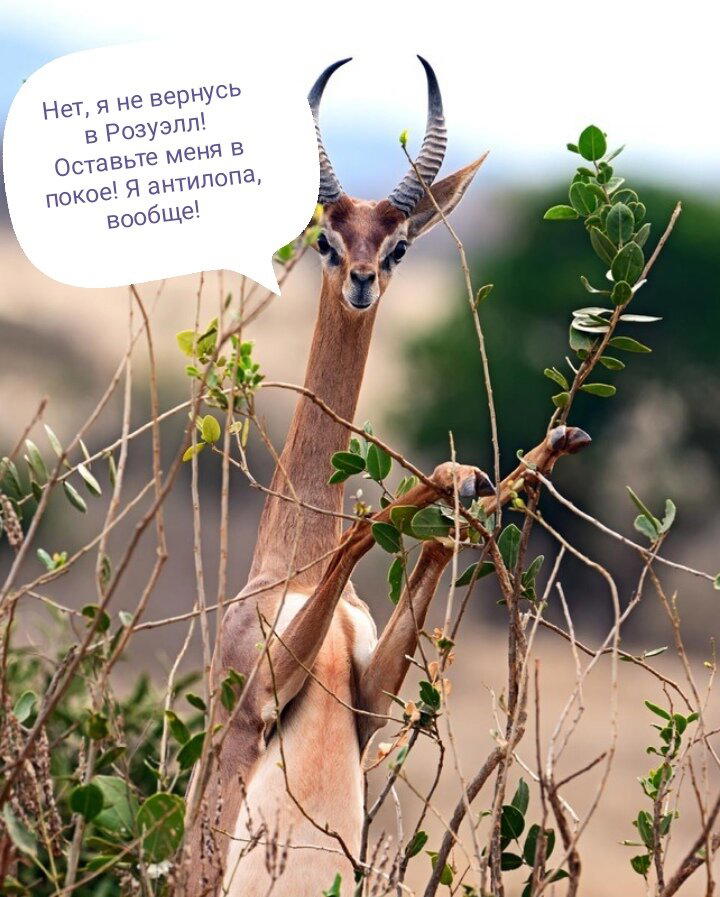

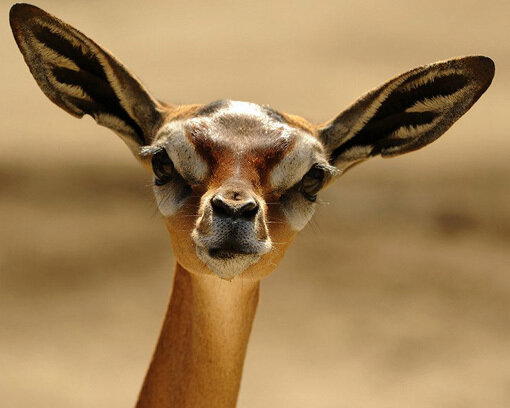

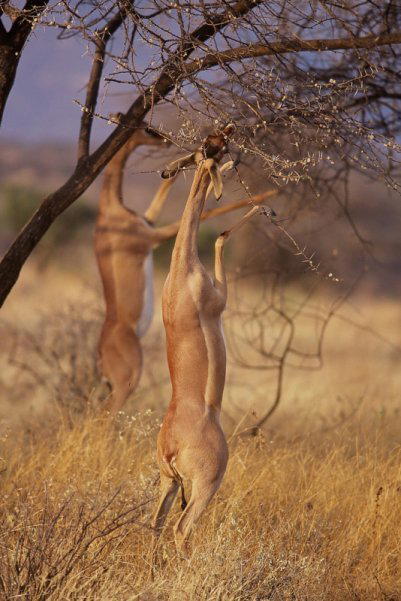

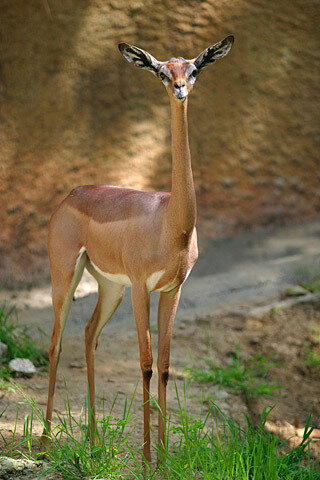

Геренук или жирафовая газель подсемейства настоящих антилоп, семейства полорогих. Из-за особого строения тазобедренных костей может с легкостью стоять на задних лапах и объедать листву, недоступную другим травоядным.

Владельцы ZOOCOM club Марина и Евгений Рыбалтовские рассказывают о содержании экзотических видов животных.

Оператор: Сергей Гачин.

Интервьюер: Юлия Додина.

Дизайн: Алла Пашкова.

Стенограмма: Екатерина Хананова, Алла Пашкова.

Интервьюер: Здравствуйте, подписчики канала SciTeam! Мы сегодня в гостях, вы не поверите, у ZOOCOM club. Это Евгений Рыбалтовский, это Марина Рыбалтовская, и мы сегодня будем беседовать о животных, о замечательном законе об ответственном содержании животных, о том, как тяжело или радостно жить в домашнем зоопарке, и зачем вообще нужны домашние зоопарки.

Первый вопрос: каковы вообще цели ZOOCOM club, зачем это всё?

Евгений: На самом деле, цели ZOOCOM club очень простые. Когда-то очень и очень давно, уже, наверное, лет 30 назад, я (ещё Марины рядом со мной не было) понял, что необходимость сохранения животных в неволе настолько остра, что откладывать уже нельзя. Работая в зоопарке, я понимал, что зоопарки являются центрами по спасению животных. Нас учил этому ещё Даррелл, спасибо ему за это. К сожалению, это сейчас забывается, и зоопарки, сохраняя крупные виды, к сожалению, зачастую упускают маленьких животных, которых они просто не способны спасать. Наступление на природу идёт так быстро, что всё это исчезает, и, имея большой достаточно опыт работы с животными (я работаю с животными всю свою жизнь, больше ничем никогда не занимался), я понял, что нужно делать ZOOCOM club. Марина долго меня убеждала. Я воспитывал юннатов, Марина убедила меня открыть канал, и действительно наши друзья тогда поддержали это и убедили нас в том, что нужно как можно больше объяснять людям то, что происходит сейчас на планете. Не только объяснять, что происходит – это понимание очень важно – но, чтобы содержать животных, нужно иметь какие-то знания как правильно их содержать, что с ними делать и вообще что они хорошие. Это тоже много значит. Собственно, вот задачи ZOOCOM club: объяснять зачем и говорить как.

Интервьюер: Большую часть ваших питомцев составляют земноводные, и, наверное, большинству людей понятно, зачем сохранять крупных животных, таких как тигры, носороги – они большие, красивые, жалко их потерять, а про маленькие виды обычно думают: “Ну их же такое количество! Один исчез, другой за счёт этого расплодился”. Зачем? Какой смысл?

Евгений: Ну вот вопрос. Вот сейчас сгорел Нотр-Дам. Почему такая истерика вообще в мире? Сгорел Нотр-Дам, сгорело наследие.

Марина: Ребят, вам храмов не хватает? У нас на каждом углу новый строится. Зачем вам Нотр-Дам?

Евгений: На самом деле мы взяли Нотр-Дам и полностью восстановили, он ничем не отличается. Внешне он ничем не будет отличаться.

Интервьюер: Нотр-Дам – это, скорее, тигр среди соборов.

Евгений: Хорошо, тигр. Давайте посмотрим какую-нибудь картину. Джоконда. Что-то случилось с Джокондой. Существуют миллионы репродукции, которых ни один человек, кроме эксперта, не отличит от натурального. Лягушка, если она исчезает (или кивсяк, или улитка, или что-то маленькое) – повторить её уже невозможно никак.

Марина: Её же не люди делали.

Евгений: Её делали миллионы и десятки миллионов лет, и не люди. Это первое. Второе: существуют совершенно определенные звенья цепи. Не может каждый вид быть замещён другими. В Южной Америке, где сейчас исчезло до семидесяти процентов амфибий, заиливаются ручьи, потому что нет головастиков, которые едят детрит в этих ручьях. Ручьи начинают заиливаться, джунгли меняются, формация меняется, потому что исчезли лягушки.

Марина: И потом, биоразнообразие обеспечивает равновесие. И, собственно говоря, ну не мы это создавали…

Евгений: Мы можем жить среди асфальта, бетона и стекла.

Марина: С голубями.

Евгений: С голубями. Ничего, наверное, не произойдёт. Будут воробьи, голуби, будут дождевые червяки, плантации сои вокруг. Я лично среди такого жить просто не хочу. Я считаю, что это скучно – жить среди такого. Ну не надо асфальтировать всю планету, это плохо.

Марина: Мы не знаем тоже, чем это для нас обернётся завтра. Мы же не знаем что мы делаем. Чем обернётся потеря биоразнообразия завтра? А если мы не сможем жить без лягушек, если завтра окажется, что эта потеря просто убивает всё человечество? Это же может случиться. Но нам будет неоткуда их взять, если мы их не сохраним сегодня.

Интервьюер: А главное – если человек исчезнет в результате какой-то катастрофы, предварительно всех убрав, то не останется вообще никого.

Евгений: На самом деле нет, друзья, неправда. Если человек уничтожит всё вокруг себя, заасфальтирует планету, поставит только плантации сои, будет из этой сои производить всё, и останутся только антропогенные животные (вошедшие в антропоген – это пара сотен видов), человек исчез потом. Поверьте, даже из бактерий, которые сохранятся, всё равно разовьётся новая жизнь, но только уйдёт на это опять миллиарды лет. А зачем нам самим себе вот это устраивать. Я не понимаю. Мы же умные.

Марина: И потом, это может же обернуться в пустыню. То есть, действительно мы можем остаться жить в пустыне. И условия могут быть очень неблагоприятные, не то что сейчас. Поэтому может очень неприятно жить.

Интервьюер: В общем, планета справится. Справимся ли с этим мы?

Евгений: Мы нет. Ребята, это всё для нас, не для планеты. Для планеты миллион лет, сто миллионов лет – небольшая разница, а вот для нас это будет очень важно. Для нас ближайшие пятьдесят лет определят наверно всю ситуацию в будущем.

Марина: Сейчас идёт... Ну, ещё не идёт шестое глобальные вымирание, но мы на пороге этого, и процесс может стать необратимым.

Евгений: Оно уже идёт, но процесс ещё не стал необратимым.

Марина: На восстановление биоразнообразия после каждого из вымираний всегда уходили миллионы лет, то есть, если всё-таки глобальное вымирание случится неконтролируемое, то ни наши дети, ни наши внуки, может быть ни вообще человечество не увидит планету в нормальном живом виде.

Евгений: Будут ящероподобные. Дело не в том. Друзья, тот, кто говорит “На самом деле планета несколько раз испытывала вымирание видов, это совершенно естественный процесс, пусть он произойдёт и сейчас”, они не понимают очень простой вещи – это безответственные слова. Всегда вымирания происходили по каким-то геофизическим причинам: ударил метеорит, произошло изменение климата, что-то происходило, слишком много кислорода, треснула кора, но сейчас мы сами идём к тому, чтобы вымереть, понимаете? Это не лягушки. Мы толкаем планету к глобальному вымиранию по собственной воле. Ну давайте как-то задумаемся-то. Мы входим в ту же цепочку. Вместе с остальными закончимся и мы. И это неизбежно. Либо мы будем покидать планету, а мы на это не способны, мы не умеем это делать ещё, либо мы исчезнем совсем.

Марина: Даже если мы покинем планету, если мы научимся это делать, есть люди, которым будет грустно. Вот просто нам будет грустно, если это случится.

Интервьюер: Экономия рублей начинается с копеек, а защита природы начинается с лягушек. Верно?

Евгений: И даже с гораздо более маленьких существ. Есть многие коллекционеры, которые страстно преданы мокрицам, собирают мокриц. Когда тысячи и тысячи любителей природы объединившись объединят свои коллекции, это будет уже даже для современных людей некое биоразнообразие, способное заселить пару континентов.

Интервьюер: Ладно, вернёмся к вашему домашнему зоопарку. Скажите, пожалуйста, каково у нас вообще с ветеринарией, потому что животных нужно сохранять и постоянно следить за их здоровьем, и много ли у нас специалистов, которые знают тонкости обмена веществ экзотических видов, которые способны распознать специфические болезни, или приходится всё на своём опыте через интернет отслеживать? Тяжело ли следить за здоровьем экзотических видов?

Евгений: Начинаю я, как имеющий ветеринарное образование. Я был когда-то сельским ветеринаром. Я могу сказать, что та ветеринария, которая существует сейчас, и та, которой учили меня когда-то – это абсолютно разные науки, вообще разные. Потому что у нас был фонендоскоп, шприц и руки в перчатках вот такой длины (показывает длину на всю руку – прим.ред.), чтобы куда-нибудь поглубже забраться, больше ничего. И вот этот анекдот, когда ветеринар, приходящий к доктору, на вопрос “Что у вас болит?” говорит “Мне бы так отвечали!” – это правда, потому что ветеринары раньше работали только сами. Сейчас Марина у нас, в основном, занимается ветеринарными проблемами, ездит к докторам, потому что доктора стали молодые, талантливые, интересующиеся, и Марине легче с ними общаться, чем мне. Меня пугаются обычно.

Марина: Конечно ветеринария экзотических животных развита сейчас не так хорошо, как ветеринария кошек и собак, но на уровне. Очень много интересующихся людей, очень много людей, которые приходят в профессию, и им интересно, а информацию добыть можно. К счастью, есть интернет, большинство молодых ветеринаров знают и как гуглить, и как по-английски гуглить, и поэтому норма крови опоссума – это всё доступная информация. И на самом деле так как есть и лаборатории, есть в городе и современные рентген, УЗИ, КТ, МРТ, нет прямо совсем неразрешимых задач. В пределах крупных городов (Питер, Москва) проблем нет, если есть желание, если есть возможность бежать на другой конец города, естественно, но тем не менее, вылечить экзотическое животное можно и грамотно следить за его здоровьем. Но и регионы подтягиваются. Я надеюсь, подтянутся потом. Раньше, ещё десять лет назад, в одной клинике в городе был газовый наркоз (большинству экзотических животных нужен газовый наркоз), а сейчас у нас здесь, в нашей, простите, почти деревне мы ездим, в основном, в клинику по базовым вопросам в пятнадцати минутах отсюда – газовый наркоз там есть, УЗИ там хороший есть, рентген там прекрасный есть, специалист, который нас с игрункой примет, есть.

Евгений: На самом деле ситуация вот какая. Появилось огромное количество молодых, талантливых, очень интересующихся ветеринарных врачей. Мы знаем ряд клиник где они просто есть - такие врачи. Даже не будучи специалистами по экзотики, они тут же лезут в интернет, находят статьи на английском языке (на русском нет), тут же читают, тут же говорят: “Ага, понятно”, и дальше мы начинаем работать по ветеринарной статье на английском, которая у нас на мониторе. Поэтому да, возможно.

Марина: Плюс, к счастью, экзотические животные при правильном содержании не так уж часто и болеют.

Евгений: К сожалению…

Марина (Евгению): Это ты так думаешь, что часто, потому что у нас 70 теплокровных животных. Поэтому я постоянно в клинике. Просто их много. Видел бы ты, как люди с крысами бегают. Вот они часто болеют.

Евгений: По два раза в неделю мы обязательно бываем у ветеринаров с кем-нибудь, всегда что-то происходит. Тут ничего не сделаешь. Если мы действительно берём 2 класса школьников или три класса школьников, два раза в неделю кто-нибудь будет болеть обязательно, или одним или другим. Мы предпочитаем сходить к доктору.

Марина: У нас есть некоторые сурикаты (это большая часть сурикатов), которые кроме прививок никаких больше контактов с докторами. Всё шикарно.

Интервьюер: А насколько комфортно жить при зоопарке? Вы вообще можете куда-нибудь вдвоем в отпуск уехать?

Евгений: Обычно нет.

Марина: По очереди обычно всё-таки.

Евгений: Надо сказать, что у нас длинных отпусков не бывает. У нас максимум неделя.

Интервьюер: К вопросу о то, работать на себя, или работать на животных, или работать на “дядю”. Всё-таки лучше на “дядю”. Там хоть отпуск есть.

Евгений: Когда люди нам говорят: “Ой, как вам хорошо, вы сами себе хозяева”, они не понимают того, что мы себе вообще не хозяева, ни ночью, ни днём, никогда. Мы стараемся иногда быть себе хозяевами, устраивать изредка выходные, время от времени отпускать друг друга куда-то съездить. Марина ездит к родственникам в Европу частенько на два, на три дня, я на рыбалку куда-то выбираюсь. Но вдвоем мы больше чем на два дня уехать не можем, несмотря на то, что прилагаем к этому массу усилий и притягиваем друзей и помощников на эти дни. Но два дня – это максимум.

Марина: Ну иногда бывает четыре.

Евгений: Я уже забыл, когда такое бывало.

Марина: Раз в год, может быть, раз в два.

Интервьюер: И финансы, наверное так *фьють-фьють*.

Марина: Финансы? А что это такое? Это то, что я в ветеринарке оставляю всё время?

Евгений: Финансы — это я могу сказать, что это такое. Финансы — это виноград, киви, хурма. Бесконечные корма, 20 наименований всегда. Вот это что – финансы.

Интервьюер: Можно к вам в клетку? Я готова жить с дикобразами, они милашки.

Евгений: На самом деле, у нас через человека, приходящего к нам, просятся в клетку и говорят, что мы бы жили у вас с удовольствием, потому что у вас тепло, у вас чисто, сухо, а кормят так, как я не ел никогда. Но если говорить правду, абсолютное большинство любых живых существ (я не говорю только про людей, я говорю про любые живые существа), абсолютное большинство живых существ в подобных условиях довольствуются тем, что есть. Человеку если ещё включить телевизор и интернет, и время от времени приводить подругу или друга, он тоже никуда от нас не уйдет. Но мы людей стараемся не приваживать.

Интервьюер: Это, наверное, к вопросу о том, что “Выпустите животных на волю!”. Зачем, если тут хурма, виноград и тепло?

Марина: Да, я смотрела беседу Дробышевского с Гоблином. Они говорили как раз про жизнь в каменном веке. Дробышевский сказал в конце про аборигенов австралийских, которых за каких-то там овец посадили в тюрьму. Это, на минуточку, были не животные, это были люди. Свобода — это весьма абстрактное человеческое понятие.

Евгений: Они отказались уходить, они знали, что их ждёт там.

Марина: Они знали, что такое свобода, но тем не менее они сказали: “Это же такой шикарный дом, каменный. Ни хищников, ни течёт, ни ветра, три раза в день кормят. Можно нам остаться?”

Евгений: И не надо жрать муравьёв!

Марина: Почему-то все думают, что животные чем-то отличаются в этом плане. Наверное, это думают те, кто привык на диване сидеть и рассуждать очень гипотетически. Потому что, если вам придётся действительно выживать по-настоящему в той самой дикой природе, вряд ли останетесь так счастливы.

Евгений: Нынче популярный действительно такой лозунг — “Животные должны жить на воле”. И нам люди, которые называют себя зоозащитниками (сейчас, к сожалению, это слово очень мощно дискредитировано), говорят вот этот вот лозунг “Животные должны жить на воле”. Какие животные? “Дикие животные” — говорят нам, — “Вы должны отпустить всех животных”. Давайте мы подумаем вот о чём. Давайте мы, выдвигая какие-то лозунги, будем начинать с себя. Если “да здравствует революция”, то люди шли на баррикады. Если все дикие животные должны быть отпущены и жить на воле, давайте мы начнём с себя. Друзья, у нас сурикаты 20 поколений родились в неволе. 20 поколений! Для человека 20 поколений — это примерно 500 лет назад. Выдвигающие эти лозунги просто обязаны тогда говорить о том, что мы уйдём. Почему вы не хотите жить в природе? Вы тогда, будьте любезны, выдвигая подобный лозунг, должны уйти примерно на 500 лет назад. Жить в хижине, подтираться лопушком, ходить в лаптях. Доживете вы, конечно, примерно, девушки, наверное, до 28 лет, когда станут страшными уже старухами, мужики, может быть, даже до 30. После этого умрут, скорее всего, в мучениях. Почему вы не хотите жить так, как необходимо жить в природе.

Марина: Мы не говорим, что животных не должно быть в природе. Конечно они сохраняются для того, чтобы быть, так сказать, частью биоценоза. Это всё понятно. Но это всё не так просто. Нельзя просто взять животное и выкинуть. Реинтродукция — это сложная наука, научить животное обратно жить в природе — это сложно, и не каждое хочет, и не каждое может.

Евгений: Сохранение животных в неволе делается именно для того, чтобы когда-нибудь, когда это будет необходимо, их можно было из неволи реинтродуцировать обратно в природу. Не сейчас, а когда это будет необходимо.

Марина: Но если кто-то живёт как питомец, он уже живёт как питомец и радует людей.

Интервьюер: Поговорили о насущных проблемах, давайте поговорим о радостях которые приносят животные их содержателям. Вообще насколько приятно общаться живыми существами, насколько часто они вас удивляют? Я вот замечала, что у многих людей такой бихевиористический подход. Они сильно принижают интеллект, потому что они просто не сталкивались с этими животными, кроме как на картинках. Часто ли их поведение вас удивляет, часто ли оно оказывается сложнее, чем вы ожидали?

Марина: Это большой вопрос. Мы же так живём всю жизнь. То есть вообще невозможно без этого не жить. Мы удивляемся, насколько люди вообще далеки от животных, насколько они их вообще не понимают.

Евгений: ...при этом рассказывая, что мы знаем как должны жить животные! Ребята, вы про животных ничего не знаете. Но, на самом деле, действительно очень часто бывает, что звери просто ничуть не отличаются, например, от детей не очень большого, но пускай двух-, трёх-, четырёхлетнего возраста. Даже сейчас я дописывал книжку, и вспоминал птиц, которые в юго-восточной азии у меня были на воспитании, которых я привез в ленинградский зоопарк. Это птицы, которые сидели и категорически не шумели до момента, пока человек не проснётся. Но стоило проснуться, они начинают на тебя радостно прыгать, орать. Но до этого момента они садились напротив тебя и смотрели тебе в лицо, ожидая пока откроются глаза. И только после этого начинали радостно кричать, что сейчас вот начнётся утро, кушать. Но до этого мы терпеливо смотрели.

Интервьюер: Птицы воспитаннее котов.

Евгений: Тот же Башар, который у нас ходит по двору. Хорошая собака, прекрасная, наш любимец, взятый меньше года назад из приюта. Мы можем забыть закрыть калитку, мы можем забыть закрыть ворота, никто, ни один человек, кроме нас, не войдёт на наш участок. Он за ворота не выйдет. И когда я ему говорю: “Башар, давай пройдёмся”, он выходит два шага, нюхает, что делается вокруг, идёт обратно и говорит: “Ты знаешь, там я уже бывал. Вот давай-ка туда я не пойду. Вот это мой участок. Я на улице уже жил. Харэ. Дольше трёх метров не надо”. Вот только рядом с хозяином выйти, дойти до леса, прижавшись к ноге, и в лесу погулять. Сам — 2 метра, на участок и обратно, и закрывать за собой дверь. Хватит, это мы уже видели. Они прекрасно соображают. Зачем им это надо?

Марина: Повадки вообще можно бесконечно изучать. И самое интересное, меня удивляют люди, которые видели какую-то повадку и какую-то черту у своего животного и думают, что это теперь черта вида стала.

Евгений: А вороны, которые на крышечках катаются! Видели? На майонезных банках катаются с крыши.

Интервьюер: Это подмечали давно. Я помню, в детстве читала книгу как раз про ворон, которые на шариках нафталина катались с крыши.

Евгений: На самом деле, даже какие-то мелкие животные, и у тех иногда возникает какое-то соображение, ну хотя бы привыкание.

Интервьюер: Даже домашние хомячки по интеллекту отличаются.

Евгений: Конечно. Животные все по интеллекту друг от друга отличаются, также, как и мы.

Марина: Лягушка, которая приятно кусается. Вот я хотела про неё рассказать. Она из природы, и её зооинститут привёз. Она из Вьетнама, и она была взята оттуда взрослой. Когда её взяли из природы, она была очень дикая. Она видела человека, она начинала метаться, переживать и прятаться. Но со временем она к человеку привыкла и, можно сказать, приучилась, потому что ты предлагаешь ей еду, и она берёт с рук. При том, что у другого человека она может и не взять. Я не знаю почему. Может быть у него другой тип движения, может быть она к движениям привыкает, может быть не лично ко мне. Я не знаю. Но то, что лягушка приручается — это факт.

Евгений: А уж про жабу даже не говорим. Жабы узнают хозяев, ходят навстречу, гуляют с ними. Жабы — это прекрасно.

Интервьюер: Мы теперь в святая святых. И хотим поговорить о трудностях содержания экзотических животных. Потому что симпатичных питомцев в семье хотят многие, но насколько нужно быть ответственным человеком, чтобы завести себе такого друга? Мы хотим поговорить о самых интересных товарищах в коллекции ZOOCOM club и главных моментах в их содержании.

Евгений: На самом деле, ребята, мы ведём канал в первую очередь для того, чтобы люди понимали, что не нужно заводить экзотических животных. Не нужно, в том случае, если ты просто хочешь завести себе зверушку. Если вы хотите завести зверушку, заведите собачку чихуа. Это будет гораздо приятнее для вас. Хорошую кошку — спокойнее и приятнее. Экзотика — это не игрушки. Экзотика — это большая ответственность, это всегда напряжение и знания. Вы должны понимать, собственно, то, что мы вам пытаемся рассказать. Потому что экзотические животные, которые живут пять, шесть, двадцать поколений с человеком, они всё-таки ещё не очень приспособлены к нашим условиям, и мы должны им это создавать.

Это сурикат, которого мы сейчас видим, сейчас является одним из самых популярных, самых известных домашних животных, и, собственно, уже признан домашним животным. Даже те же ветеринары признают сурикатов петами, потому что сурикатов много держат, и сурикаты, наверное, благодаря своему доброжелательному в основном нраву и правильному отношению к ним, становятся настоящими друзьями семьи. Но, опять же, для того, чтобы сурикат жил в доме, нужно очень и очень много знать. Нужно правильно его кормить. Не собачьи корма, а это разнообразное меню: это фрукты и овощи, это различные тараканы. Много, что нужно для кормления суриката, и очень важно — это социальное поведение правильное. Потому что помните, что сурикат в вашем доме — это всегда зверь, защищающий вас, защищающий свою стаю. И гости всегда будут проблемой, потому что, если мы сейчас выпустим, к примеру, сурикатов, которые у нас взрослые живут здесь, они нападут на гостей, защищая и спасая нас. Поэтому с каждыми животными есть свои проблемы. Не будем много говорить о конкретном содержании, рассказывая, проводя курсы по содержанию суриката. Но у каждого есть свои нюансы.

Интервьюер: А как у них с питанием? Много сложностей?

Евгений: Ну 12-15 разнообразных кормов ежедневно они получают. Фрукты, овощи, белковые корма, мясо, подкормки, витамины. Достаточно разнообразно. У нас не зря очень много разных фруктов, овощей.

Очень многие хотят обезьянок. Дело в том, что в интернете гуляют ролики, где милые-милые, добрые обезьянки делают что-нибудь хорошее, приятное, и могут даже банку пива тебе принести. Так вот ребята, не верьте. Обезьяны — это самые опасные, смертельно опасные животные. Все обезьяны крупнее саймири. И то, если саймири плохо воспитан и вас не любит, даже с такой небольшой обезьянки у вас будут очень серьезные проблемы. Так вот, все обезьяны крупнее саймири смертельно опасны. И я не шучу, я вам как специалист, работавший всю жизнь с животными, это заявляю ответственно. Любая обезьяна весом свыше килограмма, полутора-двух, способна лишить вас глаза, порвать вам сухожилия на руках, порвать вам вены, артерии, и располосовать лицо так, что ни один нормальный хирург не зашьёт.

Марина: Поэтому для дома только игрунки. Игрунки, тамарины, ну саймири максимум.

Интервьюер: Обезьяны поодиночке хорошо живут?

Евгений: Обезьяны поодиночке живут хорошо. Хозяева с ними живут плохо. Вот в чём дело. И с обезьянами бывают исключения. Много нам говорят: “А вот у моего знакомого много лет жила обезьяна, и жили они душа в душу”. Я могу сказать, у меня за время моей работы многократно бывали обезьяны, которые меня очень любили, были абсолютно верны, преданы. Но они ненавидели всех остальных, и подойти ко мне, когда я общался с обезьяной, было невозможно. Человек мог оказаться искалечен. Даже Марина с этим сталкивалась, когда самки обезьян, любящие меня насмерть, кидаются на любого человека, который ко мне пытается подойти. Это очень опасные существа. Не заводите обезьян никогда, кроме мелких видов, которые, кроме всего, ещё и очень давно используется как лабораторные животные, как домашние животные, приспособились к нашим домашним условиям и прекрасно себя в них чувствуют. Им хорошо жить рядом с нами в домах. И главное, что нужно знать, работая с любыми экзотическими животными, это то, что хорошее отношение и хорошее понимание психологии животного и биологии животного ведёт к тому, что зверь относится к тебе хорошо. Не думайте, что, посмотрев по телевизору в мире животных, вы стали профессионалом. Нет, это – большое количество литературы, это умение, это опыт. Начинайте с чихуа и хомячков — зверей, которые постепенно принесут вам опыт общения и понимания зверей.

Интервьюер: А ещё тут есть дикобразы. Если кто-то из зрителей захочет завести дикобраза, заводите. Вам первым же это не понравится. И там ещё есть лисички. Вот лисичек очень много, кто хочет завести. У вас симпатичные фенеки. К лисички живут поодиночке? Можно ли завести одного фенека?

Марина: Вообще фенеки — семейные ребята. Это единственная социальная лиса из всех. Хотя ладно, могу врать, что единственная, я точно не помню. Но наши обыкновенные лисы — одиночки. А феньки, они живут семьями, кланами. И понятное дело, что совсем без общения фенек никак не может. Но, давайте будем честны, собаки тоже очень социальные животные, и люди заводят их поодиночке. Но надо будет тогда самостоятельно общаться со своей собакой. У нас сейчас малыш фенека живёт в качестве фенека одна. Но у нас ещё есть две собаки. И у нас никогда не было таких спокойных собак. Наша лысая метис чихуа и голая перуанская страшно активная, она всё время нас доставала тем, что ей постоянно надо играть, бегать. Но с лисой это всё прошло. Больше ничего не надо в жизни собаке, потому что лиса любого успокоит.

Интервьюер: Как лисичек кормят?

Марина: Лисичек кормят своеобразно. В основном они в природе насекомоядные, и надо, по идее, кормить их насекомыми. Это не всегда получается. Это все таки не геккон, можно заменить другими белковыми кормами, но нужно подбирать по составу очень внимательно. Хорошо им подходит крольчатина, мясо птицы: курица, индейка. Фрукты, овощи тоже, но в небольшом количестве, это может быть 10% от общего калоража. В современном мире ничего сверхестественного в том, чтобы купить пачку сверчков или пачку индейки, на мой взгляд, нет. Просто надо это делать и не кормить, естественно, одними кошачьими кормами, потому ваш фенек — не кошка, у вас могут быть проблемы от этого.

Интервьюер: Кстати, о проблемах со здоровьем, у них много возникает?

Марина: Взрослые живут у нас уже больше трех лет, ничего кроме прививок мы им не ставили, к счастью. Они, тьфу-тьфу-тьфу, молодцы. Но вообще конечно, это возможно. Но в основном проблемы от неправильного обращения с ними. Так то у них само по себе здоровье в общем ничего. Вот только фенекам нельзя виноград, как и всем псовым. Виноград и изюм фенекам нельзя, у них от этого может развиться почечная недостаточность. Вот всегда есть какой-то нюанс, надо знать. Со всеми надо знать.

Интервьюер: Фенеков, в принципе, можно заводить как маленьких собачек.

Марина: Нет-нет-нет, фенеков не надо заводить как маленьких собачек. С феньками огромная проблема. У нас вот живёт фенек, и я не знаю, долго ли мы сможем это терпеть.

Интервьюер: А что с ним не так?

Марина: Слушайте, ну она скачет вам по лицу, пока вы спите. Это так себе вообще приключение. Всё, что вы спрячете мелкое, она найдёт и обязательно с этим поиграет, а потом спрячет. Я вот не знаю где все мои карты памяти. Переходник для камеры не знаю точно где. Наверное, спрятала лиса. Если что-то не могу найти — лиса спрятала.

Интервьюер: Универсальный ответ.

Марина: Да. Ну и плюс она писает мне на кровать.

Интервьюер: Мне кажется, что у меня дома живёт невидимый фенек.

Марина: Раньше у нас тоже жил невидимый, теперь видимый. Просто всё на неё скидываем. Это даже где-то удобно. Он очень эмоциональный. Четыре месяца у нас живёт ручной фенек. Мы её социализируем, я её с собой возила, она в ветеринарке бывала. И все-все, кого я встречала, огромное количество людей говорили (а, и инстаграм я веду, фотки её выкладываю), все говорят, что очень хотят завести фенька, где бы купить фенька... В общем, была бы возможность, тут же купили бы. Ребята, не покупайте, не совершайте эту ошибку.

Интервьюер: Фенек – это почти как енот.

Марина: Не-не-не, ни в коем случае. Если вы уже держали енота, то с феньком нет никаких проблем. Это - ангел. Никаких проблем. Но специфический, потому что устаёшь от неё. Я устаю мыть пол каждый день, он всё время обосран. Она знает, где пелёнка. Она даже иногда от радости писается, когда тебя видит, отбегает на пелёнку и писает там. Ты понимаешь, что она знает, но почему-то она не хочет. Она хочет нассать тебе сейчас на подушку, и она это сделает. И ты ничего не можешь с этим сделать. Мне говорят: “Ты просто не очень хочешь её приучать”. Ребята, я хочу как никто. Я с ней нежна, деликатна, последовательна, но она иногда просто не хочет. И она меня доводит до отчаяния.

Интервьюер: В общем, феньков будут заводить те, чьи вкусы специфичны.

Марина: О да, без огромной любви и фанатизма никогда не заводите феньков.

Этическая сторона содержания животных в зоопарках всегда вызывает много дискуссий. Многих оскорбляет сама мысль о существовании подобных заведений, они требуют запретить/закрыть/выпустить! Но убрать из уже существующего порядка вещей что-либо не предложив ничего (никакой реальной продуманной альтернативы) взамен, не есть решение ситуации. Каждый хочет жить в лучшем мире, где, куда ни плюнь, царит гармония и справедливость, но мир не идеален, а мнения о добре и справедливости субъективны. Некоторые требуют замену зоопарков заповедниками, не особо разбираясь в проблеме в целом и в трудностях которые сопряжены с этим. Даже среди тех кто разбирается, или тесно работает в этой сфере, взгляды (или интересы) часто диаметрально противоположны. В России я не часто бывала в зоопарках, те в которых я была, действительно, сложно назвать чем-то кроме тюрьмы. Переехав в Германию, я увидела совершенно другой подход к планированию зоопарков, да и вообще к планированию и строительству чего-либо в целом. Разумеется, здесь тоже есть свои недоработки и проблемы, но общее направление движения кажется мне правильным и соответствующим тому, каким оно должно быть на данном этапе развития человечества в целом.

Медведи в зоопарке Хагенбек, Гамбург (Tierpark Hagenbeck, Hamburg)

Прежде всего, и я уже не раз упоминала это в моих постах и комментариях, не существует практически никаких норм и стандартов в этой сфере, кроме, пожалуй, очень общих. Директория зоопарков, инженеры и архитекторы ищут решения конкретных проблем, опираясь фактически только на свой собственный опыт. Это создает определенный трудности и накладывает ответственность, но в то же время дает определенные свободы. Потому невозможно оценить правильность/неправильность такого проекта, только уровень его успешности. В сфере проектирования и строительства существовали и существуют по сей день свои модные веяния. В пределах такой небольшой страны как Германия, можно заметить насколько отличаются подходы к планированию и устройству зоопарков в разных городах, у разных зоо-дирекций и архитектурных бюро.

Одним из лучших зоопарков Германии, в которых мне довелось побывать, я считаю зоологическо-ботанический сад Вильгельма в Штутгарте (Wilhelma, Stuttgart; директор – Thomas Kölpin). Мне нравится общая концепция парка, то как исторические постройки вписаны в ландшафт. Но, прежде всего, меня впечатляет ландшафтная архитектура и обалденнейший концепт растительности.

Медвежий вольер в зоопарке Вильгельма, Штутгарт

Конечно, в таком огромном объекте как зоопарк не может быть все идеально, и к тому же мое мнение – это исключительно мое мнение. В зоо-проектировании я склоняюсь к проектам, которые бы презентовали животных в сфере их обитания, в природе. Потому, к примеру, Menschenaffenhaus (Дом человекообразных обезьян) в Вильгельме, я воспринимаю несколько скептически. Внутренние вольеры со всех сторон ограничивают животных ударопрочным стеклом и бетоном. С архитектурной точки зрения этот проект (Hascher Jehle Architektur, 2013 г.) может и выглядит супер, но содержание животных в таких вольерах, вызывает вопросы у многих. Это не всегда показатель того, что животному там плохо живется, но восприятие посетителя зоопарка, все-таки является одним из ключевых пунктов, которые должен учитывать зоо-архитектор. При этом наружный вольер, выглядит, на мой взгляд, вполне отлично.

Многие считают одним из лучших в Германии зоопарк Ганновера (Erlebnis-Zoo Hannover; директор – Andreas Michael Casdorff ). Этот зоопарк развивается несколько в ином «модном» течении, характерном скорее для зоопарков США, создающем кулису, более близкую человеку, чем животному. Так же как и во многих современных зоопарках Европы, там есть разделение по частям света, в которых обитают определенные виды («Азия», «Африка» и т.д.). Зоопарк Ганновера обыгрывает эти культурные миры с точки зрения человека – пингвины, на корабле застрявшем во льдах, кенгуру, прыгающие среди оставленных людьми запыленных бензоколонок, волки и лоси на заброшенной канадской пилораме или шахте, слоны в руинах индийского дворца. С одной стороны это наглядно демонстрирует как сильно влияние и вмешательство человека в природе, с другой стороны напоминает скорее аттракцион, Диснейленд для посетителя, а не научное учреждение.

Слоновий вольер и прилегающая зона посетителей в зоопарке Ганновера

Конечно, не стоит забывать, что бюджет каждого зоопарка различен. Один зоопарк может позволить себе проект в 10 млн. Евро, другой в 50 млн., а третий строит своими силами и исключительно на доходы с посетителей. Но даже если подходить к такому строительству экономно, это не значит, что зоопарк плох для животных. Одним из успешных парков в категории «экономных» я считаю частный парк птиц Марлов (Vogelpark Marlow директор – Matthias Haase). Несмотря на то, что практически все постройки и вольеры возведены силами хаусмастера, парк выглядит очень ухоженным. Помимо этого, у него также очень продуманный растительный концепт. Самое важное – люди работающие в этом парке, начиная от стажера, чистящего клетки, и заканчивая, директором, любят свою работу и отдаются своему делу целиком и полностью. Парк в 22 гектара был заложен в 1994 году, и за 25 лет усилиями херра Haase превратился в настоящее чудо, активно привлекающее туристов, находящихся в отпуске на побережье Балтики.

Попугаи лори в парке птиц Марлов

Итак, что же важно учитывать зоо-архитектору при планировании зоо-концепта. Из моего, пока еще, небольшого опыта, опыта моих коллег и сотрудников зоопарков, с которыми я работаю, книг известных зоологов у меня сформировались некоторые пункты.

Хороший зоо-проект обеспечивает посетителю зоопарка интересные и разнообразные возможности для наблюдения за животным. Зоопарк - это, прежде всего, научное учреждение, помогающее животным, находящимся на границе вымирания. А помочь можно только тем, кого ты хорошо понимаешь. Кроме того, зоопарки должны нести образовательную функцию, а не быть просто развлечением.

Хороший зоо-проект должен быть функциональным и безопасным для всех – животных, сотрудников зоопарка, посетителей. Должна быть продумана защита каждой категории в цепочках: животное – животное, животное – сотрудник, животное – посетитель, а также посетитель – животное. Функциональность же можно определить из потребностей каждой категории. Животное – хорошее самочувствие, производство потомства, возможности для развлечений и социальной жизни. Сотрудники зоопарка – безопасность и простота при уходе, кормлении и чистке, медицинских процедурах, образовательных акциях. Посетители – возможность наблюдать, трогать, воспринимать животными, получать позитивные эмоции, узнавать новое, наблюдать за работой сотрудников ухаживающих за животными и общаться с ними, отдыхать, питаться.

Хороший зоопарк должен демонстрировать животное в подходящей, или природной, среде обитания. Ландшафтный дизайн, архитектура зданий и вольеров, должны быть продуманы и взаимосвязаны. Несмотря, на то, что зоопарки созданы чтобы обеспечить жилье и безопасность животному, важность восприятия посетителей нельзя недооценивать. Посетители, так или иначе, это финансовый доход зоопарка, и даже если им присуще наделение животных антропоморфными качествами (мы хотим видеть животных в просторных вольерах, как мы сами хотим жить в просторных квартирах), все это нужно учитывать.

Слон в зоопарке Хагенбек, Гамбург (Hagenbeck, Hamburg)

Ездили в августе на рыбалку. Жара, солнце, лес, река, палатки, отличная компания, эх, лето, я уже скучаю..

Перед самым стартом обратно в город, когда вещи уже были сложены и утрамбованы в машину, мы совершали контрольный обход поляны, для выявления незамеченных ранее остатков мусора. Тут-то я и заметила на корне большой сосны ЭТО. Страшная, полосатая, черно-желтая тварюшка длиной с мизинец, грелась на солнышке и неспешно обследовала кору дерева. "Шершень!!!" - промелькнуло у меня в голове и я инстинктивно шарахнулась в сторону. Пожалуй, шершни - это единственные существа, которых я реально боюсь. Но, в то же время, было в этой зверюге что-то не то, что-то смущало... Что-то неуловимое в ее внешнем виде наводило на мысль, что к осам она не имеет отношения.

Водитель уже настойчиво подгонял нас к машине, поэтому, неведомая полосатая хрень была бережно отловлена в тубус из под поплавков и отправилась с нами в город.

Кто же ты, о чудовище?

"Эй, ты!"

"Ща каааак..."

"...дам в глаз!"

При ближайшем рассмотрении я уже четко понимала, что это никакой не шершень. Перво-наперво, меня образумил длинющий яйцеклад, не припомню я у них такого прибамбаса. "Фигура" тоже совершенно другая, намного изящнее. Да и мордочки у шершней "сердитые" за счет окраса и формы глаз, а у этой моська вполне себе дружелюбная, маленькая и даже, как будто бы, любопытная. Но, кто же это тогда? В руках сидеть отказывалась напрочь, извивалась, как уж на сковородке.

гугл на все мои запросы о полосатом насекомом с яйцекладом ссылался на ос, наездников и шершней. Пришлось убрать из поиска пункт "полосатое" и искать по картинкам. Спустя полчаса усилий мне таки удалось описать это нечто так, что инет наконец-то дал ответ: этот страшный зверь - большой хвойный рогохвост!

я, к своему стыду, о таких даже и не слышала.

"относится к семейству Рогохвостов (Siricidae). Это сидячебрюхое перепончатокрылое насекомое может своим необычным видом напугать неопытного любителя природы. У самок имеется длинный массивный яйцеклад, напоминающий огромный рог. Некоторые по незнанию принимают его за ядовитое жало и впадают в панику.

Взрослые особи не питаются. Они погибают вскоре после спаривания и откладывания яиц.

У них нет жала, поэтому они не могут противостоять хищникам. Черно-желтый узор делает самку похожей на шершня, являя собой типичный пример мимикрии.

Рогохвосты не представляют опасности для здоровья человека, но считаются злостными вредителями деревьев хвойных пород.

Рогохвосты наносят большой технический вред лесному хозяйству, часто истачивая почти всю древесину ствола дерева. Заселяют срубленные деревья, но многие виды очень активны и могут нападать на внешне здоровые деревья, выбирая стволы с механическими повреждениями. Личинки рогохвоста могут распространять споры дереворазрушающих грибов, которые разлагают клетчатку и лигнин, быстро снижая прочность древесины. Значение их для рогохвоста, по видимому, заключается в том, что они подготавливают древесину для питания личинок и снижают устойчивость дерева."(инет)

Наша действительно много не прожила, через неделю уже - того.

Теперь у меня идея-фикс, закатать этот трупик в эпоксидку😈

Как говорится - животные похожи на своих хозяев, вот и мой ящер смотрел-смотрел и решил тоже ручной работой заняться. Или лапковой. Взялся за полимерную глину.

Так как у него лапки и первый день опыта, он воспользовался моей помощью. Мной обрезано.

Подточено и покрашено.

Вот такой вот кулон агама сделал для меня)

С самого детства каждое лето оказываюсь в тундре на биостанции, вдали от цивилизации, где обитает множество всякого зверья (лисы, песцы, зайцы, медведи, росомахи и т.д.) Гуляю далеко и долго, и временами нахожу останки какого-нибудь зверя. За много лет накопилось такое вот добро:

Самый большой позвонок - китовый. Самый мелкий - лиса.

Первые 2 - кулики, далее утка, чайка, другая чайка, ворон. Последний и верхние не знаю.

Олень, медвежонок, посередине тюлень(мелкий). Слева лисы. Справа - скорее всего росомаха и собака, но это не точно.

Собака и вроде как мопс(последний найден в парке в таком виде)

И если есть несколько одинаковых - черепов или просто груда костей - то перерабатываю в нечто такое.

Иллюстрация, показывающая различные типы симметрий, существующие на Земле. Демонстрируется в Музее естественной истории имени Филда в Чикаго, США. Здесь показаны и те виды симметрии, которые не были описаны в этой статье, поскольку не встречаются у человека (например, спиральная симметрия раковин моллюсков). Изображение с сайта en.wikipedia.org

Вначале попробуем ответить на вспомогательный вопрос: почему у человека некоторые части тела симметричны, а другие — нет?

Симметрия — базовое свойство большинства живых существ. Быть симметричным очень удобно. Подумайте сами: если у вас со всех сторон есть глаза, уши, носы, рты и конечности, то вы успеете вовремя почувствовать что-то подозрительное, с какой бы стороны оно ни подкрадывалось, и, в зависимости от того, какое оно, это подозрительное, — съесть его или, наоборот, от него удрать.

Самая безупречная, «самая симметричная» из всех симметрий — сферическая, когда у тела не отличаются верхняя, нижняя, правая, левая, передняя и задняя части, и оно совпадает само с собой при повороте вокруг центра симметрии на любой угол. Однако это возможно только в такой среде, которая сама идеально симметрична во всех направлениях и в которой со всех сторон на тело действуют одни и те же силы. Но на нашей земле подобной среды нет. Существует по крайней мере одна сила — сила тяжести, — которая действует только по одной оси (верх-низ) и не влияет на остальные (вперед-назад, вправо-влево). Она всё тянет вниз. И живым существам приходится к этому приспосабливаться.

Так возникает следующий тип симметрии — радиальная. У радиально-симметричных существ есть верхняя и нижняя части, но правой и левой, передней и задней нет. Они совпадают сами с собой при вращении только вокруг одной оси. К ним относятся, например, морские звезды и гидры. Эти создания малоподвижны и занимаются «тихой охотой» за проплывающей мимо живностью.

Актинии (морские анемоны) — пример радиально симметричных организмов. Рисунок из книги Эрнста Геккеля «Красота форм в природе». Изображение с сайта en.wikipedia.org

Но если какое-то существо собирается вести активный образ жизни, гоняясь за жертвами и удирая от хищников, для него приобретает важность еще одно направление — передне-заднее. Та часть тела, которая находится впереди, когда животное двигается, становится более значимой. Сюда «переползают» все органы чувств, а заодно и нервные узлы, которые анализируют полученную от органов чувств информацию (у некоторых счастливчиков эти узлы потом превратятся в головной мозг). К тому же, спереди должен находиться рот, чтобы успеть ухватить настигнутую добычу. Всё это обычно располагается на отдельном участке тела — голове (у радиально-симметричных животных головы нет в принципе). Так возникает билатеральная (или двусторонняя) симметрия. У билатерально-симметричного существа отличаются верхняя и нижняя, передняя и задняя части, и только правая и левая идентичны и являются зеркальным отображением друг друга. Этот тип симметрии характерен для большинства животных, включая и человека.

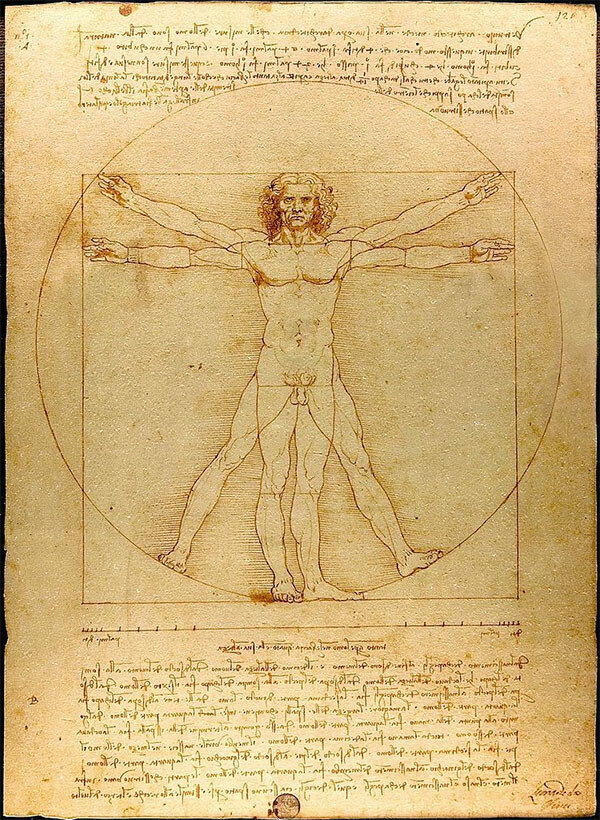

«Витрувианский человек» Леонардо да Винчи показывает пример билатеральной симметрии. Изображение с сайта en.wikipedia.org

У некоторых животных, например у кольчатых червей, помимо билатеральной есть и еще одна симметрия — метамерная. Их тело (за исключением самой передней части) состоит из одинаковых члеников-метамеров, и если сдвигаться вдоль тела, червь сам с собой «совпадает». У более развитых животных, включая человека, сохраняется слабое «эхо» такой симметрии: в каком-то смысле, наши позвонки и рёбра тоже можно назвать метамерами.

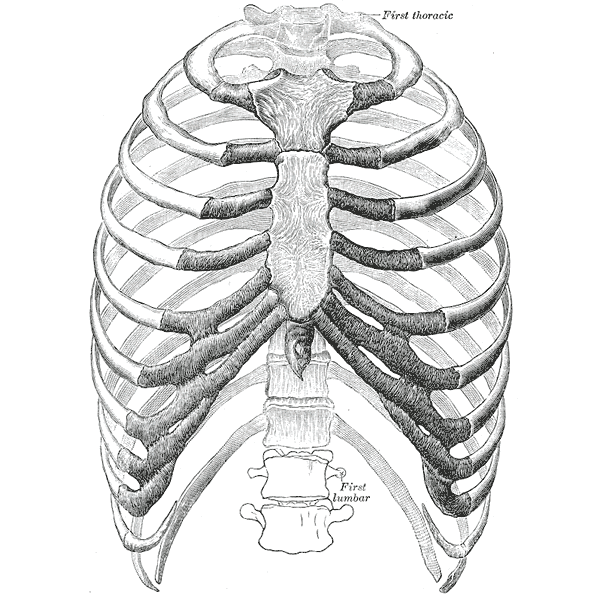

Человеческие ребра имеют некоторые черты метамерной симметрии. First thoracic — первый грудной позвонок, first lumbar — первый поясничный. Изображение с сайта ru.wikipedia.org

Итак, почему у человека есть парные органы, мы разобрались. Теперь обсудим, откуда взялись непарные.

Для начала попробуем понять: что же является осью симметрии для самых простых, радиально симметричных, примитивных многоклеточных? Ответ простой: это пищеварительная система. Вокруг нее и выстраивается весь организм, и организован он так, чтобы каждая клеточка тела находилась близко к «кормушке» и получала достаточное количество питательных веществ. Представим себе гидру: ее рот симметрично окружен щупальцами, которые загоняют туда добычу, а кишечная полость находится в самой середине организма и является осью, вокруг которой формируется всё остальное тело. Пищеварительная система у таких существ одна по определению, потому что «под нее» и выстраивается весь организм.

Постепенно животные усложнялись, и их пищеварительная система тоже становилась всё более совершенной. Кишечник удлинился, чтобы более эффективно переваривать пищу, и поэтому ему пришлось сложиться в несколько раз, чтобы поместиться в брюшной полости. Появились дополнительные органы — печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, — которые расположились в организме асимметрично и «подвинули» некоторые другие органы (например, из-за того, что печень расположена справа, правая почка и правый яичник/яичко сдвинуты вниз относительно левого). У человека изо всей пищеварительной системы только рот, глотка, пищевод и анальное отверстие сохранили свое положение на плоскости симметрии организма. Но пищеварительная система и все ее органы так и остались у нас в единственном экземпляре.

Теперь посмотрим на кровеносную систему.

Если животное маленькое, у него нет проблемы с тем, чтобы питательные вещества дошли до каждой клеточки, — ведь все клетки находятся достаточно близко к пищеварительной системе. Но чем больше живое существо, тем острее для него возникает проблема доставки питания до «отдаленных провинций», находящихся на большом расстоянии от кишечника, на периферии тела. Появляется потребность в чём-то, что «кормило» бы эти участки, а кроме этого, соединяло всё тело воедино и позволяло далеко расположенным регионам «общаться» между собой (а у некоторых животных также разносило бы кислород от органов дыхания по всему телу). Так появляется кровеносная система.

Кровеносная система выстраивается вдоль пищеварительной, и поэтому состоит она, в самых примитивных случаях, всего лишь из двух главных сосудов — брюшного и спинного — и нескольких соединяющих их дополнительных. Если существо маленькое и слабоподвижное (как, например, ланцетник), то для того, чтобы кровь двигалась по сосудам, достаточно сокращения самих этих сосудов. Но относительно крупным существам, ведущим более активный образ жизни (например, рыбам), этого мало. Поэтому у них часть брюшного сосуда превращается в специальный мышечный орган, с силой толкающий кровь вперед, — сердце. Поскольку оно возникло на непарном сосуде, то и само оно «одинокое» и непарное. У рыб сердце симметрично само по себе и в теле располагается на плоскости симметрии. Но у наземных животных, в связи с появлением второго круга кровообращения, левая часть сердечной мышцы становится больше правой, и сердце сдвигается в левую сторону, теряя и симметричность своего положения, и свою собственную симметрию.

Ответила: Вера Башмакова на elementy.ru

Вот пытаешься сфотографировать кружечку, но даже 1/5 кота смотрится лучше.

У нас в Израиле снова бомбёжки.Только что были сирены в Ашкелоне и Ашдоде.Прямо над моим домом сбили 2 ракеты.

При сирене положено выйти на лестничную площадку и спуститься на один пролёт вниз.Люди выскакивают кто в трусах,кто без.

Но самыми первыми в открытые двери выбегают собаки.И все,как одна бегут вниз.Печально,что даже животные уже выучили правила поведения при бомбёжке.

Если можно,без политики в комментах.Меня и так трясёт.

Всем привет.

Сегодня поехал копнуть металлолома, услыхал шум, обернулся и обомлел - метрах в 5 от меня лиса - подросток! Ничего не боялась.

Играла как собачка - не со мной конечно, таскала палки какие-то, прыгала.

Не все заснял - телефон в машине был, но кое чего успел:

Съел/съела яйцо и сосиску с свалила в туман.

Никогда, прежде, настолько близко их не видал!

Пы.Сы. Про бешенство - в курсах.

На выходных мы выбрались на очередную рыбалку. Я пошла осматривать берег и неподалеку от нашего лагеря обнаружила в земле грозно жужжащую норку. Впрочем, осы были заняты своими делами и на меня, сидящую в паре метров от них с удочкой, внимания не обращали.

Когда солнце встало в зените, а на руках уже был небольшой улов, я вернулась в лагерь и занялась потрошением рыбы. У ос очень острое обоняние, я только успела закончить с одной рыбёхой, а они уже ждали рядом, сердито жужжа - пришлось выложить им кишочки в сторонку, чтоб не мешались. И закипела осиная работа. Три труженницы исправно прилетали, выгрызали кусочки потрохов и уносили с собой. Я уже рассказывала про это действие (Шершни, осы и стрекозы) но мне, наконец-то, удалось заснять его, ещё и крупным планом, ещё и в слоумо))

Посмотрите, как же они стараются! Изо всех своих маленьких полосатых сил!

Насколько помню, сами осы не питаются мясом и рыбой, предпочитая соки растений, сладких фруктов, нектар, гемолимфу, а вот их личинки едят преимущественно белковую пищу.

Одиночная оса набивает норку едой, откладывает яйцо, запечатывает вход и дальше о потомстве не заботится, а отправляется на поиски новой норки, чтобы повторить ритуал.

Общественная оса - бесплодна, она таскает еду в гнездо к матке и личинкам.

Вот такие прикольные трудяги соседствовали с нами) Ни на кого не агрились, никого не кусали, постепенно, утащили все потроха)

=не делайте так=

В компании как-то зашла речь о змеях ленобласти. Выяснилось, что мифы о страшных-престрашных "злых и смертоносных" рептилиях во всю бытуют даже в кругах тех людей, кто добрую половину лета проводит в лесу с палатками. Более того, многие из них не в состоянии отличить гадюку от ужа.

А на днях мы поехали в Заходское. Там, на мысу, гадюк - дохрена, я столько змей нигде не встречала. Пойдёшь купаться, сложишь вещи на земле, возвращаешься, а на нагретых солнцем штанах уже загорает нежданная гостья. Пойдёшь "в кустики", а в самый напряженный момент вдруг встречаешься взглядом с хвостатой, лежащей в паре метров от тебя. Хорошо, что только взглядом...

И этот раз тоже не оказался исключением. Чего только стоила маленькая солнечная полянка метр на метр, где уютно разместились аж четыре гадючки. Заметив меня, змеюги дружно стартанули прочь. Спустя еще метров 5 - снова черно-серый клубочек. И потом ещё. Все они тут же бросались врассыпную при моём приближении.

Вспомнив, что я обещала ребятам показать, как же выглядят эти тварюшки, отловила таки одну, жирненькую и ленивую(никак пообедала недавно?), продемонстрировала нашим, отнесла обратно, накрыла мхом, чтоб не сбежала, и сгоняла за телефоном, дабы поснимать отловленую красотку. Ну, не пропадать же добру.

Кстати, всерьёз агриться на меня она стала лишь спустя 15 минут плотного общения(прям как мой бывший), потому что я никак не давала ей уползти под ближайшую кочку.

Удалось сделать несколько отличных кадров.

Какие глаза! Какая красавица - чешуйка к чешуйке, заглядение)

Собираясь атаковать, гадюка принимает угрожающую позу и предупреждает тебя шипением:

В большинстве своём, гадюки вовсе не агрессоры, она предпочтет свалить подальше, нежели нападать, а уж тем более преследовать - это вообще из разряда фантастики.

Вот это поза совершенно не угрожающая. Это "отвали от меня, я хочу домой" :

По сему, при встрече лучше просто обойти, Вас она боится больше, чем Вы ее) и кусать она будет, только если напугать или наступить.

Не стоит пытаться затоптать, отлупить палкой, сжечь напалмом и прочее - не стоит вообще докапываться до гадюки, пусть себе чешет куда подальше, зачем заведомо провоцировать опасность?

Не суйте с ходу руки в кусты, лучше лишний раз пошуршать палкой, дав шанс предполагаемой змее сбежать прежде чем Вы сядете собирать ягоды. Не ходите в лес с открытой обувью и голыми ногами : джинсы и кроссовки/сапоги змея не сможет прокусить.

Наша Куся очень старалась, но, как видите - никак))

Вобщем, хочу сказать, что хоть и ядовитая, но красивая животинка.

P.S. : Делать как я - вообще никогда не надо, я натренирована своими домашними питомцами, набит скилл по уклонению от бросков, да и само понимание того, когда змея готова атаковать - за десять лет уже вышло на уровень интуиции.

Куся в итоге была оставлена в покое и всё у нее хорошо, у меня тоже - покусан только кроссовок и чехол для телефона.

Всем добра и поменьше гадюк в лесу и в жизни)))