Огоньки мигают, цвета меняются постоянно. Сложно это все...

Для удобства добавил ссылки на ютуб и вк

Все выпуски про Ошина и его маму (и периодически Барри) в плейлисте.

Ещё я на днях перевёл их большой юмористический концерт.

Поблагодарить меня за озвучки можно, подкинув мне донат на праздничное угощение.

В этом видел я расскажу Вам почему для своего ремонта, для организации системы отопления, я выбрал именно полипропиленовые трубы, а не трубы их сшитого полиэтилена.

Анализ процесса "естественного отбора" в экономике: как специализация отраслей, торговли и технологий способствует конкурентным преимуществам. Пример эволюции сельского хозяйства, промышленности и сектора услуг.

Экономическая специализация играет фундаментальную роль в процессе естественного отбора экономических систем, формируя их адаптационные стратегии и конкурентные преимущества. В основе специализации лежит принцип сравнительных преимуществ, впервые описанный Дэвидом Рикардо, который подчёркивает, что каждая экономическая система выигрывает, концентрируясь на тех областях, где её относительная эффективность выше, чем у других. Это позволяет использовать ресурсы максимально продуктивно и снижать затраты, что в конечном итоге укрепляет систему в условиях конкурентной среды. Специализация проявляется не только на уровне стран, но и внутри отраслей, городов, корпораций и даже отдельных индивидов, приводя к сложной сети взаимозависимостей.

Исторически специализация возникала как реакция на географические, климатические и ресурсные ограничения. Например, плодородные земли Месопотамии способствовали развитию сельского хозяйства, в то время как регионы с ограниченными природными ресурсами, такие как Финикия, специализировались на торговле и мореплавании. С развитием технологий и транспортной инфраструктуры специализация усилилась, выходя за рамки локальных экономик. В эпоху индустриализации страны, обладающие доступом к углю и железной руде, такие как Великобритания, стали центрами промышленного производства, тогда как колониальные территории были вынуждены сосредоточиться на добыче сырья и сельском хозяйстве, что закрепляло их зависимость от метрополий.

Современная специализация экономических систем усложняется в результате глобализации. Интеграция в международные цепочки добавленной стоимости позволяет отдельным регионам сосредотачиваться на узких сегментах производства, таких как разработка полупроводников в Тайване или выпуск потребительской электроники в Китае. Это приводит к повышению эффективности и снижению стоимости продукции, но также делает системы уязвимыми к внешним шокам. Например, пандемия COVID-19 выявила риски чрезмерной зависимости от глобальных цепочек поставок, что заставило многие страны пересматривать свои стратегии специализации.

Динамика специализации тесно связана с развитием технологий, которые расширяют границы возможного и трансформируют экономические структуры. В сельском хозяйстве, например, внедрение агротехнологий, таких как автоматизация и генетическая инженерия, позволило повысить производительность труда и сократить потребность в человеческих ресурсах. Аналогичным образом, индустриализация и роботизация изменили характер промышленного производства, сделав его более специализированным и наукоёмким. Эти изменения стимулируют дальнейшую дифференциацию функций между отраслями, увеличивая взаимозависимость экономических систем.

Тем не менее, специализация имеет и обратную сторону. Узкая концентрация на одной отрасли или продукте может сделать систему уязвимой к изменениям спроса или внешним шокам. Примером является упадок американской автомобильной промышленности в XX веке, когда неспособность адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей и конкуренции со стороны иностранных производителей привела к сокращению доли рынка. Такие примеры подчёркивают, что успешная специализация должна сопровождаться способностью к гибкости и диверсификации.

Экономическая специализация является не только механизмом адаптации, но и формой естественного отбора, в которой системы, способные эффективно использовать свои ресурсы и отвечать на изменения внешней среды, занимают лидирующие позиции. Баланс между углублением специализации и управлением её рисками становится критически важным для устойчивого развития в современных условиях.

Формирование отраслевой специализации проходило через несколько ключевых исторических этапов, каждый из которых определялся уровнем технологического развития, ресурсными возможностями и социально-экономическими структурами. В древних обществах специализация носила локальный характер и основывалась на естественных условиях. Например, в районах с плодородной почвой активно развивалось сельское хозяйство, тогда как в горных или лесистых местностях преобладала охота, рыболовство и добыча полезных ископаемых. Развитие ремёсел и торговли стало следующей ступенью, где специализированные группы людей начали сосредотачиваться на изготовлении инструментов, тканей и украшений, что привело к возникновению первых профессиональных сообществ. Это было особенно заметно в древних цивилизациях Месопотамии, Египта и Китая, где урбанизация способствовала созданию классов мастеров-ремесленников.

С переходом к феодальному строю специализация приобрела более сложный характер, поскольку сельскохозяйственное производство стало основой экономики, а ремесло и торговля сосредотачивались в городах. Здесь зарождались гильдии, которые регулировали производство и качество товаров. В то же время обмен между регионами, например, в рамках Великого шёлкового пути или Средиземноморской торговли, позволял определённым областям специализироваться на экспорте уникальных товаров, таких как пряности, шёлк или металлургическая продукция. В этой системе каждая территория находила свою нишу, определяемую доступными ресурсами, географическим положением и уровнем развития технологий.

Индустриальная революция кардинально изменила характер специализации, дав толчок к разделению труда и массовому производству. Становление фабричной системы, основанной на использовании машин, позволило странам, обладающим сырьём и энергоресурсами, занять лидирующие позиции. Например, Великобритания, обладая обширными запасами угля, стала пионером промышленного производства, тогда как страны с преимущественно аграрной экономикой сосредоточились на поставке сырья. В этот период также начала формироваться специализация на уровне целых отраслей: текстильная промышленность в Манчестере, металлургия в Бирмингеме, кораблестроение в Глазго. Это сопровождалось ростом международной торговли, которая усилила зависимость экономик друг от друга.

В XX веке специализация вышла на новый уровень благодаря научно-техническому прогрессу и глобализации. Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а также международное разделение труда сделали возможным создание глобальных цепочек добавленной стоимости. Некоторые страны начали сосредотачиваться на высокотехнологичных отраслях, таких как микроэлектроника, авиастроение или фармацевтика, тогда как другие специализировались на массовом производстве, например, одежды или бытовой техники. Так, Япония заняла лидирующие позиции в автомобилестроении, Германия - в производстве промышленного оборудования, а США стали центром инноваций и IT-технологий. Эти процессы укрепили взаимозависимость между экономиками, но также увеличили их уязвимость к глобальным кризисам.

Современный этап характеризуется дальнейшей дифференциацией отраслей под влиянием цифровизации и экологических вызовов. Технологические гиганты, такие как Apple или Tesla, демонстрируют, как глубокая специализация на инновациях может обеспечивать доминирующее положение на рынке. Однако такие тенденции сопровождаются и ростом рисков: страны, чрезмерно зависящие от одной отрасли, например, нефтеэкспортёры, сталкиваются с проблемами в условиях волатильности цен или перехода к зелёной энергетике. История формирования отраслевой специализации показывает, что её эволюция тесно связана с развитием технологий, но успешность зависит от способности адаптироваться к изменениям и диверсифицировать экономическую базу.

Международная торговля играет ключевую роль в углублении экономической специализации, создавая условия для более эффективного распределения ресурсов и концентрации на тех отраслях, где страны обладают сравнительными преимуществами. Этот процесс начался ещё в древности, когда торговые пути, такие как Великий шёлковый путь и морские маршруты Средиземноморья, связали разные регионы, позволяя обмениваться уникальными товарами, которые невозможно было произвести локально. Например, специи из Юго-Восточной Азии, шёлк из Китая и металлургическая продукция из Европы стали основой ранней глобальной специализации, где каждая территория использовала свои уникальные природные или технологические возможности.

С развитием колониализма международная торговля усилила неравномерное распределение специализации. Метрополии концентрировались на промышленном производстве и инновациях, в то время как колонии поставляли сырьё и сельскохозяйственную продукцию. Эта система, хотя и способствовала интеграции глобальной экономики, закрепляла зависимость колоний от импорта промышленных товаров и технологий. Например, Индия в эпоху Британской империи была ориентирована на выращивание хлопка, но производство текстиля оставалось монополией британских фабрик. Такой дисбаланс в специализации сохранялся до середины XX века, пока страны, освободившиеся от колониального гнёта, не начали развивать собственные индустриальные базы.

В эпоху индустриализации международная торговля стимулировала более глубокую отраслевую специализацию. Экспортно ориентированные страны, такие как Великобритания или Германия, сосредотачивались на производстве машин, текстиля или химической продукции, а ресурсоориентированные экономики, такие как Россия или Бразилия, занимались добычей угля, железной руды и сельским хозяйством. Углубление специализации происходило благодаря снижению транспортных издержек, что сделало возможным экспорт на большие расстояния. Страны, которые эффективно использовали свои преимущества, такие как дешёвая рабочая сила, природные ресурсы или доступ к новым технологиям, укрепили свои позиции в международной экономике.

В XX веке глобализация вывела процесс специализации на новый уровень. Международные корпорации начали создавать сложные цепочки добавленной стоимости, распределяя производство между странами в зависимости от их специализации. Например, разработка новых технологий сосредоточилась в США и Японии, массовое производство электроники - в Китае, а добыча необходимых для высокотехнологичных устройств редкоземельных металлов - в Африке и Южной Америке. Такая модель привела к повышению эффективности мировой экономики, но также создала новые вызовы, связанные с зависимостью от отдельных поставщиков. Примером может служить кризис в автомобильной промышленности, вызванный дефицитом полупроводников в 2020-х годах, когда перебои в поставках одного компонента оказали влияние на всю цепочку производства.

В современной экономике роль международной торговли в углублении специализации сохраняется, но трансформируется под влиянием цифровизации и экологических вызовов. Развитие технологий позволяет странам, ранее не имевшим доступа к глобальным рынкам, интегрироваться в мировую экономику. Это особенно заметно в секторе услуг, где удалённая работа и аутсорсинг стали нормой. Например, Индия стала мировым лидером в области IT-услуг благодаря сочетанию квалифицированной рабочей силы и низких издержек. Однако экологические проблемы и переход к устойчивому развитию требуют пересмотра традиционной модели специализации. Многие страны стремятся снизить свою зависимость от импорта, развивая локальное производство критически важных товаров, таких как медицинское оборудование или электроэнергия из возобновляемых источников.

Международная торговля остаётся движущей силой специализации, способствуя более глубокому разделению труда и увеличению производительности. Однако её успешность зависит от способности стран адаптироваться к меняющимся условиям и снижать риски, связанные с глобальной взаимозависимостью.

Технологические изменения оказывают фундаментальное влияние на динамику специализации, преобразуя существующие отрасли и создавая новые экономические возможности. Исторически каждый этап технологического прогресса сопровождался значительными сдвигами в характере и масштабах специализации. Промышленная революция заложила основы для массового производства, что позволило странам с развитой инфраструктурой и доступом к углю и стали занять лидирующие позиции в производственной цепочке. Паровые машины, металлургия и механизация изменили подход к разделению труда, заставив общества переходить от локального ремесленного производства к централизованным фабрикам, где труд разделялся на множество специализированных операций. Это привело к росту конкурентоспособности стран, которые смогли внедрить новые технологии быстрее других.

С развитием электричества и химической промышленности в конце XIX и начале XX века акценты в специализации сместились в сторону высокотехнологичных отраслей, таких как автомобилестроение, электротехника и нефтехимия. Прорывы в научных исследованиях и появление массового образования позволили странам с высоким уровнем человеческого капитала сосредоточиться на инновационных технологиях. Например, Германия стала центром химической промышленности, а США - лидером в производстве автомобилей. Новые технологии требовали не только создания специализированного оборудования, но и подготовки профессиональных кадров, что способствовало укреплению образовательных систем и исследовательской базы.

Во второй половине XX века цифровая революция изменила не только структуру экономики, но и географию специализации. Компьютеризация, автоматизация и развитие информационных технологий сделали возможным создание глобальных цепочек добавленной стоимости. Производство стало распределяться по регионам с учётом их сравнительных преимуществ: страны с низкими издержками труда занимались сборкой электроники, тогда как научные исследования сосредотачивались в более развитых экономиках. Этот процесс ярко проявился в успехе стран Восточной Азии, таких как Южная Корея, Тайвань и Китай, которые стали центрами электронной промышленности благодаря сочетанию дешёвой рабочей силы, государственного планирования и активного внедрения технологий.

Современный этап технологических изменений характеризуется бурным развитием искусственного интеллекта, автоматизации и зелёных технологий, что снова изменяет динамику специализации. В условиях глобализации и цифровизации появляется новая категория специализированных экономик, которые ориентируются на высокоинтеллектуальные услуги, такие как разработка программного обеспечения, обработка данных и консалтинг. Такие страны, как Ирландия и Эстония, делают ставку на развитие IT-сектора, предоставляя благоприятные условия для стартапов и международных корпораций. Одновременно переход к экологически устойчивому развитию стимулирует рост специализации в производстве возобновляемых источников энергии, батарей для электромобилей и технологий переработки отходов.

Влияние технологических изменений на специализацию проявляется и в ускорении структурных изменений в экономике. Традиционные отрасли, такие как угледобыча или текстильное производство, теряют свою значимость, уступая место новым секторам. Это создаёт как возможности для экономического роста, так и вызовы для стран, зависящих от устаревших технологий. Успех в условиях стремительного технологического прогресса требует гибкости и способности адаптироваться к изменениям, включая развитие человеческого капитала, инвестиции в научные исследования и создание инновационной инфраструктуры. Технологии продолжают оставаться мощным двигателем, который формирует новые формы специализации, укрепляя роль знаний и инноваций как главных ресурсов XXI века.

Эволюция сельского хозяйства представляет собой один из наиболее ярких примеров изменений экономической специализации под воздействием технологического прогресса. На ранних этапах человеческой истории сельское хозяйство основывалось на примитивных методах земледелия и животноводства, где основными инструментами труда служили деревянные плуги, мотыги и ручные серпы. Такой подход ограничивал производительность, а урожайность зависела от природных факторов, включая климат, почвы и наличие воды. Основной целью было самообеспечение, поэтому хозяйства производили широкий спектр продуктов, необходимых для выживания, но не могли специализироваться на отдельных культурах или направлениях животноводства.

С течением времени возникли первые агротехнологические новшества, такие как использование металлических орудий труда, системы ирригации и севооборота, что позволило увеличить продуктивность и высвободить часть рабочей силы для других видов деятельности. Эти изменения заложили основы для формирования специализированных сельскохозяйственных регионов. Например, долины Нила, Тигра и Евфрата стали центрами зерноводства благодаря наличию плодородных земель и искусственных каналов для орошения. В то же время регионы, не подходившие для земледелия, сосредоточились на разведении скота, что стало началом территориальной специализации.

Индустриальная революция внесла радикальные изменения в сельское хозяйство, вводя механизацию, использование химических удобрений и научный подход к управлению земельными ресурсами. Изобретение парового плуга, а затем трактора позволило обрабатывать большие площади, сократив потребность в ручном труде. Применение минеральных удобрений и пестицидов увеличило урожайность, а селекционные работы способствовали выводу новых сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к вредителям и неблагоприятным погодным условиям. Это ознаменовало переход от традиционного земледелия к интенсивному сельскому хозяйству, где страны с богатым природным потенциалом начали специализироваться на экспорте определённых культур, таких как пшеница в США или сахарный тростник в Бразилии.

В конце XX и начале XXI века сельское хозяйство стало полем для внедрения новейших технологий, включая генетически модифицированные организмы, автоматизацию и цифровизацию управления фермерскими хозяйствами. Использование дронов, спутникового мониторинга и искусственного интеллекта позволяет фермерам анализировать состояние почвы, прогнозировать урожайность и минимизировать затраты на удобрения и водные ресурсы. Например, технологии точного земледелия дают возможность сосредотачиваться на микроучастках, оптимизируя их продуктивность. Развитие аквапоники, гидропоники и вертикальных ферм делает возможным производство продуктов питания даже в условиях ограниченных земельных ресурсов, что особенно важно для густонаселённых или экологически уязвимых регионов.

Эти изменения также стимулировали рост международной торговли сельскохозяйственной продукцией, что укрепило специализацию отдельных стран. Некоторые регионы сосредоточились на производстве высококачественной продукции, например, вина во Франции или кофе в Колумбии, в то время как другие заняли ниши массового производства зерновых или мяса. Однако такое углубление специализации создаёт и вызовы, включая зависимость от глобальных рынков, изменение климата и необходимость перехода к устойчивым методам хозяйствования. Сегодня сельское хозяйство сталкивается с необходимостью адаптации к новым экологическим стандартам и внедрения методов, снижающих углеродный след, например, органическое земледелие и восстановление деградированных земель.

Развитие сельского хозяйства от традиционных методов к агротехнологиям стало не только историей технологического прогресса, но и ключевым фактором формирования региональной и международной экономической специализации. Новые вызовы требуют продолжения инноваций и поиска устойчивых решений, способных обеспечить продовольственную безопасность и сохранить природные ресурсы для будущих поколений.

Индустриализация оказала революционное воздействие на экономическую специализацию, превратив производство из ремесленного в механизированное и массовое. В основе этих изменений лежало внедрение новых технологий и организация труда, что позволило достичь невиданного ранее уровня эффективности. На ранних этапах индустриализации использование паровых машин, а затем электричества обеспечило массовое производство товаров, трансформировав локальные рынки в национальные и международные. Это способствовало специализации отдельных регионов и стран в зависимости от их природных ресурсов, географического положения и доступности рабочей силы. Например, Великобритания стала лидером в текстильной промышленности, используя механические ткацкие станки, в то время как Германия развивала металлургию и химическое производство.

Эти процессы сопровождались радикальными изменениями в структуре труда. Традиционные ремесленники и кустари потеряли значимость, уступив место рабочим на фабриках, где производственные процессы были стандартизированы и разделены на узкоспециализированные операции. Такой подход, описанный ещё Адамом Смитом, позволил значительно повысить производительность и снизить себестоимость продукции. В то же время развитие транспортной инфраструктуры, включая железные дороги и пароходы, способствовало формированию глобальных цепочек поставок, где каждая страна могла сосредоточиться на производстве тех товаров, в которых она имела сравнительные преимущества.

С переходом ко второй индустриальной революции специализация промышленности углубилась за счёт появления новых технологий, таких как конвейерное производство, электричество и химическая обработка материалов. Эти достижения изменили саму природу индустриальной специализации. Промышленно развитые страны начали конкурировать за лидерство в высокотехнологичных отраслях, таких как автомобилестроение, электроника и машиностроение, в то время как менее развитые страны сосредоточились на поставках сырья и сельскохозяйственной продукции. В это же время усилилась зависимость глобальной экономики от международного разделения труда.

В XXI веке индустриализация трансформировалась под влиянием цифровых технологий и автоматизации. Искусственный интеллект, роботизация и системы интернета вещей сделали возможным персонализированное массовое производство. Технологии глубокого обучения и аналитики данных позволяют предприятиям прогнозировать спрос, оптимизировать цепочки поставок и адаптировать производство в реальном времени. Это подготовило основу для новой формы специализации, в которой промышленное производство стало частью глобальной сетевой экономики. Например, такие страны, как Китай, специализируются на массовой сборке электроники, тогда как США и Европейский союз сосредотачиваются на разработке программного обеспечения и инновационных материалов.

Дальнейшая эволюция индустриализации всё больше приближается к плановой модели, основанной на использовании интеллектуальных систем управления. Нейронные сети и другие методы машинного обучения обеспечивают гибкость в управлении производством, минимизируя проблемы, присущие как рыночной, так и централизованной экономике прошлого. Они анализируют многомерные данные, прогнозируют изменения спроса и предсказывают потенциальные узкие места в производственных цепочках. Это способствует созданию экономики, где ресурсы перераспределяются эффективно, а производство адаптируется к изменениям в режиме реального времени, устраняя риски дефицита или избыточности. Такой подход готовит основу для перехода к технологическому коммунизму, в котором промышленные мощности обслуживают глобальные потребности общества, а не частные интересы, обеспечивая устойчивое и справедливое распределение материальных благ.

Сектор услуг в условиях цифровизации претерпевает фундаментальные изменения, которые кардинально трансформируют его структуру, динамику и влияние на экономику. На начальных этапах развития экономики услуги представляли собой преимущественно локальные и персонализированные виды деятельности, такие как торговля, образование, медицина и транспорт. Однако с развитием технологий, особенно в эпоху индустриализации, произошла значительная механизация и стандартизация многих процессов, что подготовило основу для глобализации сектора услуг. Появление цифровых технологий открыло новый этап, в котором услуги стали не только масштабируемыми, но и глобально доступными через интернет и сетевые платформы.

Цифровизация ускорила автоматизацию традиционных услуг. Например, финансовый сектор с внедрением онлайн-банкинга и мобильных приложений уменьшил необходимость в физическом присутствии клиента в отделении банка. Транспортные услуги были преобразованы благодаря платформам, таким как Uber и Lyft, которые используют алгоритмы машинного обучения для оптимизации маршрутов и минимизации времени ожидания. Образование и здравоохранение также значительно изменились: дистанционные платформы предоставляют доступ к обучению и медицинским консультациям, позволяя масштабировать эти услуги на глобальном уровне. Такие трансформации создают условия для сокращения издержек и повышения доступности, что, в свою очередь, приводит к росту их роли в экономике.

Сектор услуг, будучи традиционно трудоёмким, всё более опирается на искусственный интеллект и автоматизацию для повышения производительности. Роботизированные процессы начинают заменять человеческий труд в таких областях, как логистика, поддержка клиентов и даже творчество. Например, чат-боты, работающие на основе нейронных сетей, могут обрабатывать запросы клиентов с точностью, превышающей возможности человека, что увеличивает скорость и качество обслуживания. В то же время платформа аналитики данных позволяет компаниям прогнозировать поведение клиентов, предлагать персонализированные услуги и оптимизировать свои операции. Это создаёт среду, где доступность и качество услуг повышаются, а их стоимость для потребителей снижается.

Цифровизация также изменила географию и структуру сектора услуг. Онлайн-платформы стирают границы, позволяя профессионалам из любой точки мира предоставлять свои услуги клиентам, находящимся за тысячи километров. Это создало условия для формирования глобальных рынков труда, где конкуренция стимулирует повышение качества услуг, но также вызывает необходимость пересмотра национальных политик занятости. В условиях цифровой экономики традиционные границы между секторами услуг, производства и торговли стираются, формируя гибридные модели, в которых инновационные технологии становятся ключевым элементом.

Дальнейшее развитие сектора услуг связано с переходом к высокоэффективной плановой экономике, в которой цифровые технологии и нейронные сети берут на себя управление ресурсами и адаптацию к изменениям спроса. Это позволяет минимизировать риски недостаточной гибкости, которые ранее ограничивали экономику, основанную на рыночных механизмах. Системы глубокого обучения анализируют многомерные временные ряды, чтобы предсказать изменения в предпочтениях потребителей, создать оптимальные модели распределения услуг и гарантировать их доступность. Таким образом, сектор услуг становится не только двигателем экономического роста, но и центральным элементом устойчивого развития общества, направленного на максимальное удовлетворение человеческих потребностей при минимизации социальных и экономических диспропорций.

Завершение в комментариях:

- Конкурентные преимущества и риски узкой специализации

- Глобальные цепочки добавленной стоимости как форма современной специализации

- Будущее специализации в условиях перехода к устойчивой экономике

Рассмотрение влияния климатических, политических и социальных факторов на эволюцию экономических систем. Роль войн, революций и технологических прорывов в изменении их структуры.

Один миг и голова не болит!

Исповедь старого хирурга. Реальность или вымысел - решать вам. История не моя - но очень уж понравилась.

---

Отработал хирургом почти двадцать лет. И, наверное, повезло мне так, что пациенты не жаловались никогда. За последний месяц одному кисть пришил, когда её бензопилой отрезало. Другому колено собрал. Были и опасные операции и просто длительные многочасовые. Но все пациенты в конце приходили благодарить. А если не приходили, то за них родственники всегда шли.

Есть у меня один сосед по даче. Его участок далеко от моего, но общаемся достаточно. Он очень противный. Ему только-только стукнуло прошлым летом 40, а выглядел на все 50. Очень скверный характер, считает, ему все должны. Для простоты буду называть его Васильевым. Васильев думает, что за те несчастные копейки налогов, что он отдаёт бюджету, каждый врач, гаишник и учитель обязан облизывать его нижние полушария.

Естественно, все представители этих ремёсел ниже него по жизненному статусу. Когда мы с ним однажды вместе шли с вёдрами к скважине, у нас выдался короткий, но примечательный разговор. Васильев похвастался тем, как пару лет назад засудил одного врача реанимации, когда тот откачал его при остановке сердца.

Во время непрямого массажа сердца повредились рёбра и усугубилась невралгия, которой Васильев страдал уже десятилетие как. Врача отстранили, а затем уволили по статье с записью в личное. Васильев поднапрягся и ещё отсудил у него энное количество денег. Я ещё удивился: на моей практике ни разу не увольняли реаниматологов. А тем более их не удавалось засудить. Ни один главврач не допустит такого, больницы держатся за свой персонал крепко. И как можно судить человека, который тебе жизнь вообще-то спасал?

Васильев довольно погладил хлипенький ус и недвусмысленно обозначил свои связи в нужных местах с нужными людьми. Пациенты нередко идиоты, но чтоб такие — впервые видел. Спрашиваю его, а как же врачу надо было поступить тогда, не спасать тебя что ли?

— А мне всё равно, как бы он поступил — заржал сосед. — Если бы я умер, то мне уже всё равно было бы, а так всё что смог с него поиметь — всё выдоил. И мог он меня спасти без ломания рёбер или не мог, это не моё вообще дело.

— А в чём тогда твоё дело?

— В том, что я смог у этих иждивенцев вернуть из своих налогов.

Дальше я молча нёс вёдра и много думал.

У врачей не принято распространяться о профессии. Потому что сразу же ты перестаёшь быть для окружающих человеком, и интересен им лишь как личный доктор. В любом случае, поверьте на слово, из чистосердечных признаний «я врач», ничего хорошего не выходит. НИ-КО-ГДА.

И вот какая-то нечистая душа заприметила у меня огромный чемодан «аптечки» и соседи сделали выводы. Теперь каждый приезд на дачу меня встречала толпа, чтобы одолжить лекарств и проконсультироваться. Я хирург, как я вас буду консультировать, дурни?!

Но вслух, конечно, отрицал всякие свои связи с врачебным делом. А потом как-то работы навалилось со всеми нововведениями. Зимой, весной и летом на даче не появлялся. Когда в сентябре приехал, надеялся, что забыли про соседа с кучей бесплатных лекарств.

Ан нет — только калитку отпирать начал, бежит с дальнего конца участков соседка. Нехорошо как-то бежит. Точно что-то случилось, за километр видно, что не лопата понадобилась. Ещё тридцать метров не добежала до моего забора и кричит:

— У Васильева приступ! – я даже ключи крепче сжал.

— Какой приступ? – соседка запыхалась совсем, но на последнем издыхании выдаёт: «сердце».

— В скорую звонили, они едут уже. Иди скорее помоги, ты врач же, ему плохо, он лежит совсем никакой. – Я её слушаю и понимаю, что скорая не успеет. Ближайшая подстанция почти в тридцати километрах отсюда. Ну совсем никак не доедет. И скорая это знает. Они не пошлют машину так далеко, когда недавно дожди сильные прошли. Многие сейчас по ментовским вызовам на дорожные аварии выезжают.

— Какой Васильев? – спрашиваю.

— Из зелёного трёхэтажного, на выезде почти участок.

— Не знаю оттуда никого.

— Ну какая разница, пошли быстрее. Бери чемодан свой, а то ещё неизвестно, когда врачи приедут, а он уже минут десять лежит весь белый.

— А я-то что? Я не врач, как я ему помогу?

— Как не врач? А всем посёлком к тебе за лекарствами ходим, ты всё знаешь всегда. Пошли быстрее!

— И что, что знаю. Ну дам я ему таблетку какую-нибудь, а ему хуже станет. Я права не имею.

Соседка как рыба молчит, глазами хлопает, рот открывает.

— Я не пойду никуда и лечить его не буду. Тут не больница. — Открыл калитку и пошёл в дом. Соседка у забора с минуту постояла, а потом убежала назад.

Васильев умер. За ним приехали через два часа и констатировали. Мог бы, конечно, его тогда спасти. Но пока в интернете есть хоть какая-то анонимность, с чистой совестью признаю, что не жалею. Пока такие мрази, как он, пытаются засудить врачей, спасающих жизни, люди будут умирать. Так пусть лучше умирают такие как он.

- - - -

P.S. напомню - история не моя, но хотел бы услышать ваши мысли в комментариях - похоже на правду или нет, кто прав, кто виноват?

От себя лишь добавлю, что хирург далеко не любого пациента с "приступом" может спасти, даже при наличии аптечки - очень уж многое зависит от человека и тяжести "приступа".

Этот номер взят из комедийного шоу "Свиньи" от ирландского комик-трио Foil Arms and Hog. Полный выпуск шоу (1 час 22 мин) выложен вот здесь https://vombat.su/post/42456-foil-arms-and-hog-svini-polnoe-shou

Поблагодарить меня за перевод и озвучку можно донатом. Также собираю донаты на перевод стендап-спешла одного из ведущих молодых англоязычных комиков Дэниела Слосса "Hubris" - кидать по той же ссылке. Чем быстрее соберётся сумма, тем быстрее переведу.

Объяснение конкуренции между различными экономическими моделями. Роль ограниченности ресурсов и технологий в формировании экономических систем. Влияние географии, культуры и истории на их развитие.

Экономическая конкуренция в своей основе всегда связана с доступом к ресурсам. Ресурсы, включая природные богатства, человеческий капитал, технологии и финансовые средства, определяют потенциал той или иной системы и её способность к развитию. Исторически борьба за ресурсы служила катализатором не только экономических преобразований, но и социальных и политических изменений. Примером может служить переход от аграрных обществ к промышленным, когда уголь и железо стали ключевыми ресурсами, определившими силу экономик ведущих государств.

Современный мир расширил понятие ресурсов, включив в него данные и знания, которые стали фундаментом для цифровой экономики. Владение крупными массивами информации позволяет компаниям и государствам доминировать на мировых рынках, предлагая более эффективные товары и услуги. Такие гиганты, как технологические корпорации, используют свои базы данных для оптимизации производства, прогнозирования спроса и даже влияния на потребительские предпочтения.

Однако ресурсы распределены неравномерно, что неизбежно приводит к экономической конкуренции на глобальном уровне. Государства и корпорации разрабатывают стратегии для обеспечения устойчивого доступа к редким или стратегически важным ресурсам, таким как нефть, редкоземельные металлы или пресная вода. Это создаёт как возможности для кооперации, так и очаги конфликтов. В некоторых случаях борьба за ресурсы становится причиной экономических санкций, торговых войн или прямого военного вмешательства.

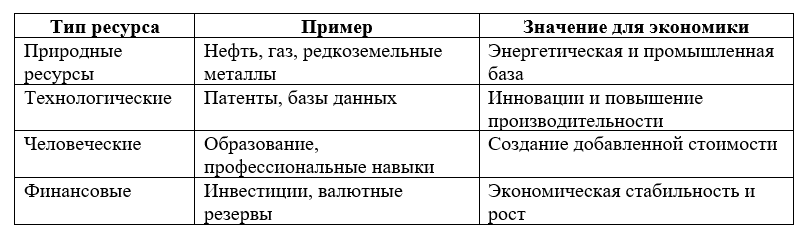

Таблица ниже иллюстрирует основные типы ресурсов и их значение в экономической конкуренции:

Система, обладающая доступом к большему количеству разнообразных ресурсов, имеет больше шансов адаптироваться к изменениям и оставаться конкурентоспособной. В то же время, растущее внимание к вопросам устойчивого развития подталкивает экономические системы к созданию моделей, минимизирующих ресурсозависимость и развивающих методы их воспроизводства или замещения.

Ограниченность ресурсов всегда играла ключевую роль в формировании экономических моделей, заставляя общества искать способы наиболее эффективного их использования. Природные ресурсы, такие как полезные ископаемые, пресная вода и пахотные земли, являются конечными, и их распределение по планете неравномерно. Эта ограниченность формирует экономические стратегии государств и определяет структуру их хозяйства. Например, в регионах с обилием нефти экономики часто строятся вокруг её добычи и экспорта, тогда как страны с дефицитом природных богатств вынуждены развивать технологии и человеческий капитал, чтобы компенсировать нехватку.

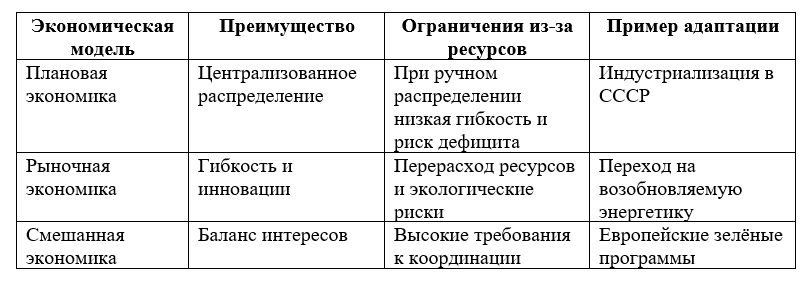

История показывает, что рост населения и технологический прогресс обостряют проблему ограниченности ресурсов, что приводит к разработке новых методов их распределения. Плановая экономика, например, возникла как ответ на необходимость централизованного управления ресурсами в условиях их недостатка. Такая модель позволяла мобилизовать ресурсы для решения приоритетных задач, но нередко сопровождалась снижением экономической гибкости. Рыночная экономика, напротив, полагается на конкуренцию и ценовые механизмы, чтобы стимулировать рациональное использование ресурсов, однако не всегда способна справляться с избыточным потреблением и экологическими последствиями.

Современные вызовы, такие как изменение климата и истощение невозобновляемых ресурсов, заставляют пересматривать существующие экономические модели. Концепция устойчивого развития ставит перед собой задачу сочетания экономического роста с охраной окружающей среды и социальным благополучием. Эта модель предполагает переход к более эффективным технологиям и использованию возобновляемых ресурсов, что требует значительных инвестиций и координации на международном уровне.

Таблица ниже демонстрирует влияние ограниченности ресурсов на различные экономические модели:

Ограниченность ресурсов выступает не только вызовом, но и стимулом для эволюции экономических систем. Она побуждает искать новые подходы, которые обеспечивают эффективность, устойчивость и справедливость в их использовании, создавая основу для будущих экономических преобразований.

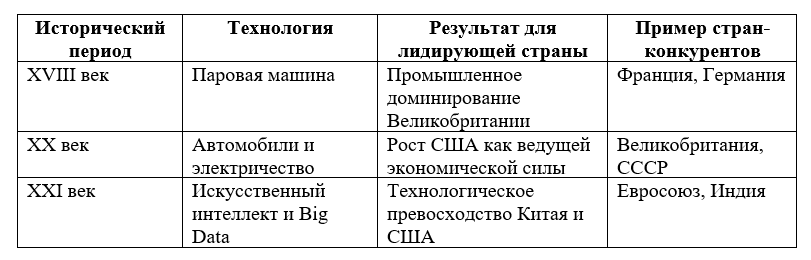

Технологические инновации всегда были важнейшим фактором в борьбе за экономическое и политическое лидерство. С момента изобретения колеса до современных квантовых компьютеров, прогресс в технологиях менял правила игры, предоставляя конкурентные преимущества тем, кто первым осваивал новые изобретения. На протяжении истории общества, обладающие технологическим превосходством, могли доминировать в военной, промышленной и торговой сферах. Например, промышленная революция XVIII века дала Великобритании возможность стать ведущей мировой державой благодаря внедрению паровых машин и механизации производства.

Современный этап технологического развития акцентирован на цифровых и информационных технологиях, которые трансформируют все аспекты экономики, от производства до потребления. Страны, инвестирующие в искусственный интеллект, автоматизацию и возобновляемую энергетику, формируют новые центры силы, определяющие будущее мирового порядка. При этом технологическое лидерство требует не только передовых научных разработок, но и сильной образовательной базы, обеспечивающей приток квалифицированных кадров. Развитие сетей университетов, исследовательских центров и частных корпораций создаёт замкнутые инновационные экосистемы, ускоряющие внедрение новых решений.

Сравнительный анализ влияния технологических инноваций на экономическое лидерство можно представить в таблице:

Технологические инновации также углубляют разрыв между развитыми и развивающимися странами. Разрыв в доступе к технологиям порождает неравенство, препятствующее устойчивому развитию. Для смягчения этой проблемы международное сообщество вырабатывает программы технологического обмена и поддержки менее развитых экономик.

Борьба за лидерство через технологии становится одновременно фактором глобальной конкуренции и вызовом для формирования более справедливого мирового порядка. Эффективное использование инноваций требует стратегического подхода, включающего не только разработку новых технологий, но и обеспечение их доступности для широких слоёв общества.

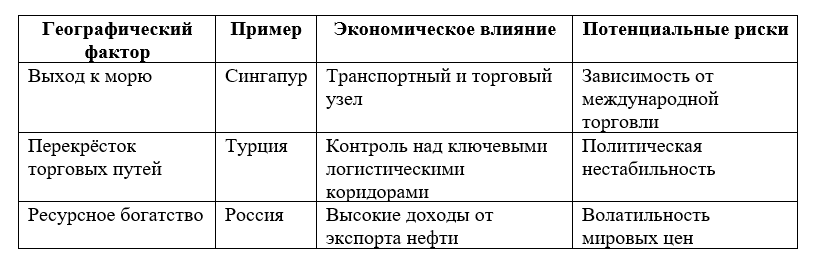

Географическое положение всегда играло ключевую роль в формировании экономической стратегии государств, определяя их доступ к ресурсам, транспортным маршрутам и рынкам сбыта. Страны, расположенные на пересечении торговых путей или обладающие выходом к морю, традиционно имели преимущества в развитии торговли и логистики. Например, порты Средиземного моря в эпоху Античности и Средневековья служили центрами экономического роста, связывая Европу, Африку и Азию. Аналогичным образом, контроль над Суэцким и Панамским каналами в XX веке обеспечивал стратегическое преимущество в мировой торговле.

Однако география не только предоставляет возможности, но и накладывает ограничения. Отдалённые и изолированные регионы сталкиваются с высокими затратами на транспортировку товаров и сложностями интеграции в мировую экономику. Горные массивы, пустыни и суровые климатические условия могут затруднять освоение территорий и использование их экономического потенциала. Тем не менее, технологический прогресс в виде строительства железных дорог, авиационного транспорта и цифровых коммуникаций постепенно снижает влияние этих барьеров, позволяя ранее изолированным регионам включаться в глобальные процессы.

Современные геоэкономические стратегии строятся на понимании важности транспортной инфраструктуры и интеграции в региональные и международные логистические цепочки. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» является ярким примером использования географического положения для создания новой экономической реальности. Соединяя страны Евразии и Африки, Китай не только укрепляет свои торговые позиции, но и формирует экономическую зону влияния, где транспортные коридоры становятся драйверами развития для менее развитых регионов.

География также влияет на распределение природных ресурсов, таких как нефть, газ, полезные ископаемые или пресная вода. Доступ к ним может формировать основу экономической модели государства, определяя её экспортный потенциал и уровень доходов. В то же время, географическое положение часто становится причиной международных конфликтов, когда ресурсы или стратегически важные территории находятся на стыке интересов нескольких стран. Такие ситуации требуют сложной дипломатии и международного регулирования.

Таблица ниже иллюстрирует влияние географических факторов на экономическую стратегию:

Географическое положение остаётся одним из важнейших факторов, определяющих экономические возможности и стратегические решения государств. Понимание его роли позволяет выстраивать более эффективные модели развития, адаптированные к уникальным условиям конкретных регионов.

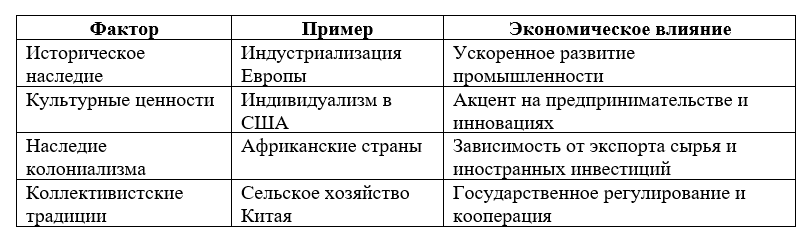

Культурные и исторические особенности играют ключевую роль в формировании экономических систем, так как они задают базовые ценности, нормы поведения и структуру социальных взаимодействий. Исторический опыт каждого общества определяет его экономические приоритеты, отношение к собственности и труду, а также восприятие справедливости в распределении ресурсов. Например, страны с длительной историей коллективного сельского хозяйства, такие как Китай, сохраняют традиции государственной поддержки и регулирования экономики, тогда как государства с опытом колониального прошлого, например, многие африканские страны, сталкиваются с наследием неравномерного развития и зависимостями от глобальных рынков.

Культура, в свою очередь, формирует отношение к риску, инновациям и предпринимательству. В обществах, где преобладают ценности индивидуализма, таких как США, экономические системы развиваются вокруг идей свободного рынка и конкуренции. В странах, где коллективистские принципы играют более важную роль, например в Японии, экономика строится на сотрудничестве, поддержке крупных корпоративных структур и долгосрочном планировании. Эти различия создают уникальные модели, адаптированные к конкретным условиям, но также могут затруднять интеграцию в глобальные рынки, где господствуют иные принципы.

Исторический контекст часто определяет базовую экономическую инфраструктуру и правовые нормы. Страны, пережившие индустриальную революцию раньше других, как правило, имеют более развитую промышленность и устойчивые институты, что создаёт благоприятные условия для экономического роста. В то же время общества, столкнувшиеся с колонизацией или войнами, могут быть вынуждены восстанавливать экономику с нуля, адаптируя импортированные модели к местным условиям. Например, многие постсоветские государства продолжают искать баланс между рыночной экономикой и социальными гарантиями, унаследованными от плановой системы.

Таблица ниже иллюстрирует влияние культурных и исторических факторов на ключевые аспекты экономической системы:

Эти особенности создают как возможности, так и ограничения для экономического развития. Они задают рамки для адаптации внешних моделей, но также позволяют развивать уникальные подходы, которые лучше всего соответствуют социальным и историческим условиям. Учитывая многообразие культурных и исторических контекстов, каждая экономическая система отражает сложное переплетение традиций, ценностей и стратегий, которые помогают обществу справляться с вызовами времени.

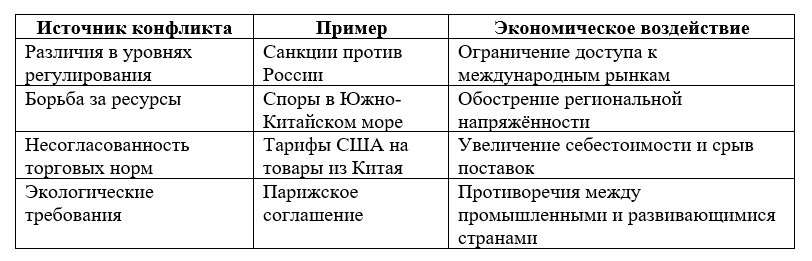

Конфликты между экономическими системами становятся неизбежными в условиях глобализации, где различные модели хозяйствования вынуждены взаимодействовать в рамках общей экономической среды. Глобализация, с одной стороны, открывает новые возможности для интеграции и обмена ресурсами, технологиями и идеями, а с другой – обостряет противоречия между странами с разным уровнем развития, культурными традициями и экономическими стратегиями. Такие конфликты часто проявляются в форме торговых войн, санкций, споров о защите интеллектуальной собственности или обвинений в валютных манипуляциях. Примером можно считать напряжённость между США и Китаем, где сталкиваются интересы рыночной экономики с ориентацией на минимальное вмешательство государства и модели, предполагающей активную роль государства в планировании и поддержке стратегических отраслей.

Глобализация также обостряет конкуренцию за контроль над ресурсами, рынками сбыта и технологическим лидерством. Страны, ориентированные на экспорт сырья, часто сталкиваются с диктатом цен на международных рынках, что делает их экономику уязвимой к колебаниям глобального спроса. В то же время государства с развитой промышленностью и высоким уровнем инноваций используют своё преимущество, навязывая правила, которые могут быть выгодны лишь их собственным корпорациям. Это порождает ситуации, в которых страны глобального Юга вынуждены принимать условия, ограничивающие их суверенитет в экономической политике.

Одной из самых острых проблем становится вопрос стандартов и регуляций. Например, экологические нормы, принятые в развитых странах, часто воспринимаются как инструмент для ограничения конкуренции со стороны развивающихся экономик, которые не могут позволить себе столь же строгие меры. Это приводит к конфликтам на переговорах в рамках международных организаций, таких как Всемирная торговая организация, где страны пытаются выработать единые правила, не ущемляющие их интересов. Глобальные проблемы, такие как изменение климата или миграционные кризисы, ещё больше усиливают противоречия, так как требуют согласованных действий в условиях разного уровня ответственности и возможностей у участников.

Таблица, демонстрирующая основные источники конфликтов между экономическими системами:

Конфликты между экономическими системами в условиях глобализации становятся отражением борьбы за выживание и лидерство в стремительно изменяющемся мире. Несмотря на все сложности, эти противоречия также стимулируют поиски новых форм сотрудничества и компромиссов, которые способны привести к более сбалансированной модели мировой экономики.

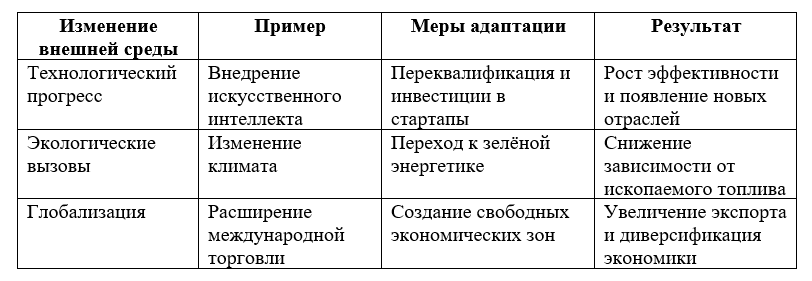

Экономическая адаптация к изменениям внешней среды является ключевым механизмом выживания и развития любых экономических систем. Внешняя среда постоянно меняется под влиянием таких факторов, как технологический прогресс, глобализация, экологические вызовы, демографические изменения и политические кризисы. Экономические системы, которые способны гибко реагировать на эти изменения, имеют больше шансов на успешное развитие, тогда как неадаптивные системы сталкиваются с кризисами и упадком. Одним из наиболее ярких примеров адаптации является индустриальная революция, когда традиционные аграрные экономики были вынуждены преобразовываться в промышленно-ориентированные, чтобы соответствовать новым стандартам производства и распределения.

Современные вызовы, такие как изменение климата, требуют адаптации на всех уровнях экономики. Например, энергетические системы переходят от углеводородов к возобновляемым источникам энергии, что создаёт новые отрасли и рабочие места, но одновременно приводит к упадку традиционных секторов. Аналогичным образом, цифровая революция трансформирует рынок труда, вызывая рост спроса на IT-специалистов и сокращение рабочих мест в сфере традиционного производства. Эти процессы требуют от правительств и бизнеса гибкой стратегии, включающей переквалификацию работников, стимулирование инноваций и инвестиции в науку и технологии.

Важной формой адаптации является интеграция в глобальные рынки, что позволяет странам использовать преимущества международного разделения труда. Однако такая адаптация сопряжена с рисками, так как делает экономику уязвимой к внешним шокам, таким как мировые финансовые кризисы или пандемии. Для снижения этих рисков государства внедряют меры экономической защиты, включая диверсификацию экономики, создание резервных фондов и развитие внутренних рынков.

Адаптация также включает управление ресурсами и демографическими процессами. В странах с быстро стареющим населением, таких как Япония, разрабатываются программы автоматизации и повышения производительности труда, чтобы компенсировать снижение численности рабочей силы. В то же время в регионах с высоким приростом населения, например, в Африке, внимание уделяется развитию образовательной инфраструктуры и созданию рабочих мест, чтобы избежать социальных напряжений.

Пример влияния изменений внешней среды и мер адаптации представлен в таблице:

Таким образом, экономическая адаптация является динамичным процессом, который требует от участников экономической системы постоянного анализа и своевременного принятия решений. Гибкость и готовность к изменениям становятся основой устойчивости в условиях современного мира.

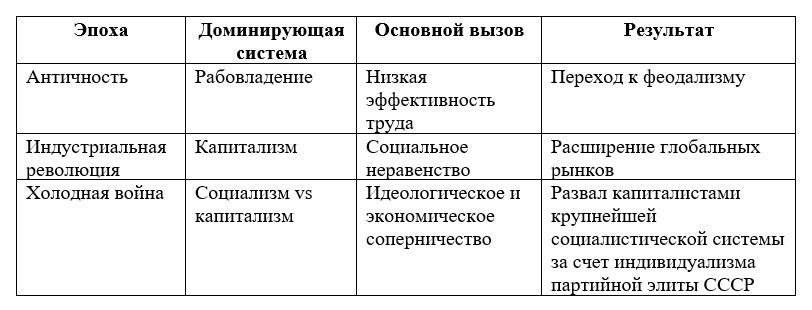

История человечества полна примеров борьбы экономических систем за выживание и доминирование, что делает её богатым источником уроков для понимания современных вызовов. Эта борьба проявлялась как в форме конкуренции между отдельными странами, так и в противостоянии разных идеологий, таких как капитализм и социализм. Каждый этап исторического развития показывает, как экономические системы адаптировались или уступали место более жизнеспособным моделям. В эпоху античности господство рабовладельческой экономики обеспечивалось военными завоеваниями и эксплуатацией захваченных народов, но со временем эта система утратила свою эффективность, уступив место феодализму, где эксплуатация была более структурированной и зависела от социальной иерархии.

Индустриальная революция знаменовала собой переход от аграрной экономики к капиталистической, что стало возможным благодаря технологическому прогрессу и накоплению капитала. Этот переход был одновременно революционным и разрушительным, поскольку традиционные способы производства оказались вытеснены, а огромные массы населения вынуждены были адаптироваться к новым условиям. Однако он также показал, что экономическая система может укрепляться и доминировать, если она способна использовать доступные ресурсы и технологии. Например, капитализм, распространившийся в XIX веке, сумел добиться глобального влияния за счёт создания международных рынков и внедрения инноваций, таких как паровые двигатели и железные дороги.

В XX веке противостояние капитализма и социализма стало одной из центральных тем мировой истории. Социалистическая система, ориентированная на плановое управление и равномерное распределение ресурсов, пыталась предложить альтернативу рыночной модели. Экономическое соревнование между этими системами достигло апогея в период холодной войны, когда обе стороны инвестировали огромные ресурсы в развитие науки, технологий и военной мощи. Хотя социалистические страны смогли добиться значительных успехов, особенно в области индустриализации и образования, манипуляции партийной элитой, внедрение и поддержка оппозиционной идеологии в СССР со стороны капиталистических стран привели к кризису, кульминацией которого стал распад Советского Союза.

Эти исторические примеры показывают, что борьба за доминирование включает не только экономические показатели, но и социальные, культурные и политические факторы. Экономические системы, которые способны учитывать многообразие условий и эффективно адаптироваться к изменяющейся среде, имеют больше шансов на успех. Одним из уроков, извлечённых из истории, является необходимость баланса между инновациями и социальной справедливостью. Системы, которые игнорируют потребности населения или концентрируют ресурсы в руках немногих, рано или поздно сталкиваются с внутренними конфликтами и нестабильностью.

Современный мир, где глобализация и технологический прогресс продолжают ускорять изменения, требует новых подходов к борьбе экономических систем. Таблица ниже иллюстрирует некоторые этапы этой борьбы и её результаты:

История борьбы экономических систем учит, что успех достигается не только благодаря ресурсам и технологиям, но и за счёт способности реагировать на вызовы времени, обеспечивать стабильность и удовлетворять потребности общества, достигая метастабильного или равновесного состояния.

Продолжение: Часть 3. Природа экономической специализации

Анализ процесса "естественного отбора" в экономике: как специализация отраслей, торговли и технологий способствует конкурентным преимуществам. Пример эволюции сельского хозяйства, промышленности и сектора услуг.

Каркас дома сделан из пихты Дугласа, которую срубили и обработали в городке в нескольких километрах от домика, в то время, как «зеленая» дерновая крыша - наследие старого, развалившегося здания, как и часть стены из камня.

Конструкция крыши такова, чтобы имитировать наклон склона. «Паз» на переднем крае крыши обеспечивает пространство для дверного проема, в то время как выступающие карнизы с трех сторон обеспечивают сухость стен маленького домика площадью всего 12 м2

Стальные проушины, прикреплены болтами к балкам и крыше, и позволяют крепить гамаки, а дровяная печь на одном конце и небольшая печка на другом обеспечивают комфортное тепло, даже когда температура на улице опускается ниже -20° C.

Верхняя поверхность крыши обильно засажена местными полевыми цветами и травой, чтобы соответствовать виду окружающего леса.