Доктор филологических наук, ведущий сотрудник и профессор Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Елена Евгеньевна Левкиевская рассказывает о традициях празднования Новогодних торжеств в Советском государстве.

Левкиевская Елена Евгеньевна: Что же происходит в советское время. Если до 1925 года ёлка, несмотря на начавшуюся атеистическую пропаганду, вполне остаётся частью культуры (в 1926 в Москве ещё были ёлочные базары), то начиная с 1927 года против празднования Рождества и конкретно против ёлки как главного рождественского атрибута начинается настоящая война. Происходит запрет празднования Рождества вообще и именно ёлки. Начинается, во-первых, соответствующая вербальная и визуальная пропаганда.

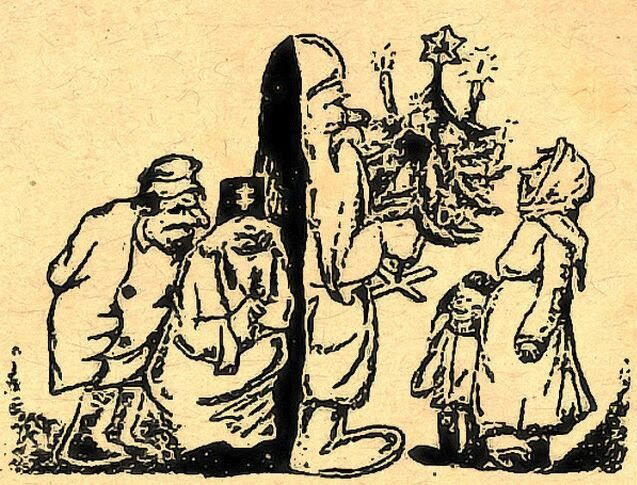

Например, на советских идеологических плакатах конца 20-х годов можно увидеть такую картинку: стоит растяпа-мамаша с ребёнком, смотрят на ёлку с Дедом Морозом, а из-за Деда мороза выглядывают главные враги советской власти – поп и кулак.

Подоплёка этой картинки очень простая: вы думаете, что это просто весёлый праздник, а нет, это – идеологически вредный буржуазный праздник, который советским детям совершенно не нужен, потому что у советских детей свои ценности и свои праздники. И мы не должны тащить в своё светлое советское будущее эти мерзкие, буржуазные, неправильные, капиталистические праздники. Которые, тем более, связаны с чуждым нам Рождеством и с чуждой религиозной идеей – нам такие праздники не нужны. И нужно сказать, что в это время очень многие родители тайно, за закрытыми шторами устраивали для своих детей ёлку, потому что сама по себе идея уже была чрезвычайно важна, как элемент правильной культуры, правильного детства.

Не тратьтесь без толку / На рождественскую елку, – / Коньки и лыжи / Куда нам ближе.

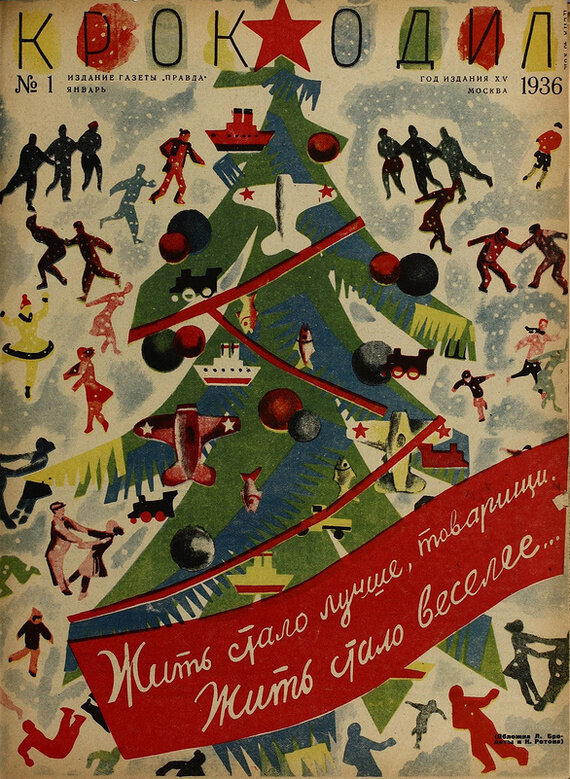

Этот запрет на рождественскую ёлку продолжался до декабря 1935 года. Столь же внезапно, как это было запрещено, поступило абсолютное разрешение ёлки, но уже не как атрибут рождественского праздника, а как элемент новой советской новогодней обрядности. Где-то в середине декабря 35-го года член ЦК КПСС Постышев – очень важный советский чиновник – выступил в газете «Правда» со статьёй, которая называлась «Давайте вернём нашим детям ёлку», в которой он говорил, зачем мы отнимаем у наших детей детство, если ёлка – это прекрасный обычай. Наряжать ёлку, радоваться наступившему новому году вокруг неё – мы должны это всё вернуть нашим детям. Это было в полном идеологическом соответствии с новой доктриной Сталина, который несколько раньше провозгласил, что «Жить стало лучше. Жить стало веселее».

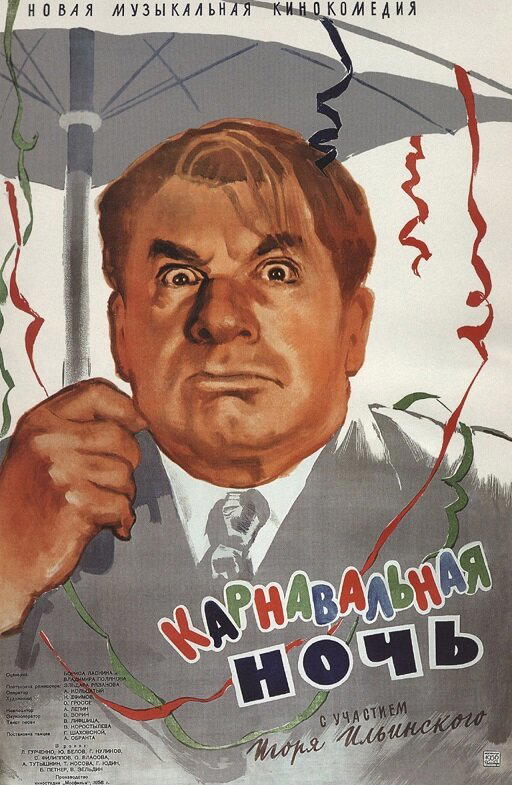

Веселье, способность веселиться и весело праздновать праздники стали некой советской идеологемой, которая проводилась, в том числе и через празднование Нового года. И здесь произошло несколько важных вещей. Во-первых, произошла десемантизация обычая наряжать ёлку и наделение её новой семантикой: ёлка из атрибута рождественского праздника и Рождества превратилась в атрибут новой советской новогодней обрядности, которая должна была заместить и этим самым выместить празднование Рождества, которое, безусловно, объявлялось вредным, враждебным, ненужным и идеологически неправильным. Идеологически правильно – весело справлять Новый год в соответствии с установкой товарища Сталина, что мы стали жить лучше, стали жить веселее. Кстати говоря, эту идею, что правильное весёлое радостное справление Нового года – это проявление лояльности к собственному государству, очень хорошо высмеивал Ильдар Рязанов в своей «Карнавальной ночи», где советский бюрократ Огурцов очень серьёзно говорил своим подчинённым: «Товарищи, есть установка весело встретить Новый год». Говорил он очень мрачно, потому что весело встретить Новый год – это государственная задача, которая привнесена свыше, поэтому к этому веселью надо отнестись с полной серьёзностью, что он в «Карнавальной ночи» всё время и демонстрирует.

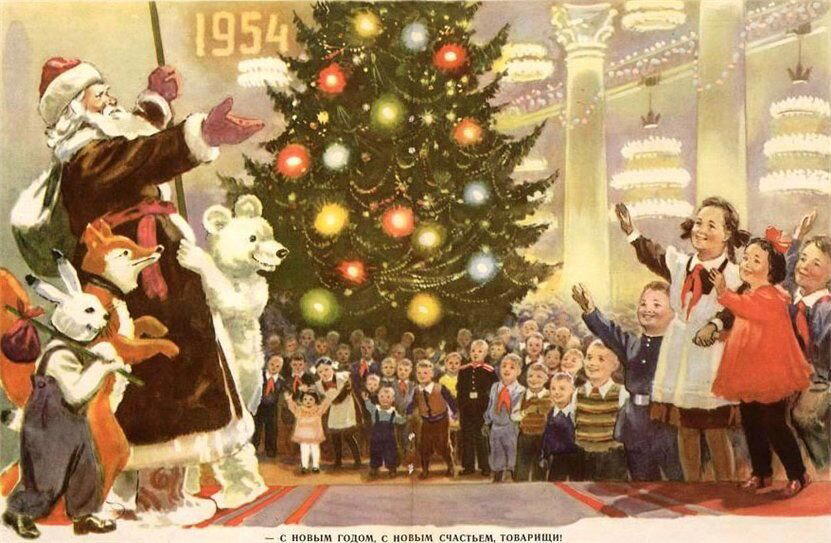

Начиная со второй половины 30-х годов, и конкретно с 1936 года, уже начинает устанавливаться та структура празднования Нового года, которая дошла до нас. Начинает оформляться сюжетная линия, связанная с Дедом Морозом и Снегурочкой, происходит их полное конструирование как советских новогодних героев. Появляется зрительный образ Деда Мороза: в тулупе, с бородой, с мешком за плечами, в котором лежат подарки, с ёлкой, со своей внучкой Снегурочкой и в окружении всяких лесных зверушек. А лесные зверушки, которые танцуют вокруг ёлки – это сюжет из русской литературы ещё середины XIX века. Когда ещё никакого Деда Мороза и Снегурочки не было, тема зверушек, которые танцуют и играют вокруг рождественской ёлки, уже стала проявляться в разных стихах и текстах, в том числе детских текстах посвящённых ёлке. В советское время она уже полностью оформляется как в сценарии празднования новогоднего праздника на разного рода площадках в новогодние каникулы, так и в визуальном ряде. Например, в новогодних открытках, когда Дед Мороз несёт ёлку и подарки, а рядом скачут какие-нибудь зайчики и белочки, которые являются сопровождающими этого главного персонажа.

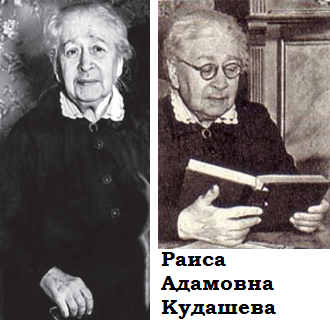

О чём я забыла сказать, когда говорила о рубеже XIX-XX веков, когда говорила об атрибутике, которая складывается вокруг тогда ещё рождественской ёлки – о главной рождественской тогда ещё песне, которая появляется в 1903 году – «В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла». Эту песню сочинила обычная гувернантка Раиса Кудашева для своих подопечных детей, и в короткие сроки она стала рождественским гимном, значимым общекультурным текстом, который знают все от мала до велика. Причём этот текст стал настолько важным, что в 1920 или 1921 году во время голода в Петрограде в гражданскую войну писательская организация, дабы имевшиеся писатели не умерли с голоду, организовала для них продуктовые пайки. И однажды туда пришла пожилая очень скромная женщина и спросила, нельзя ли ей тоже получать такой паёк, и когда у неё спросили, что же она написала, потому что в лицо её никто не знал, она сказала, что она автор «В лесу родилась ёлочка». И её тут же прикрепили к этому пайку, потому что этот текст стал воистину всенародным.

Этот текст стал использоваться наряду с другими сочинёнными советскими писателями текстами в советском праздновании Нового года, стал восприниматься как новогодняя песенка, её стали учить советские дети. Начал складываться сценарий новогоднего праздника, знакомый всем советским и уже постсоветским детям, когда главной интригой этого праздника становится приход Деда Мороза и зажигание ёлочки, когда все дружно кричат «Раз, два, три – ёлочка, гори!», и столкновение Деда Мороза, Снегурочки и их волшебных помощников с разными злыми силами. В разные времена эти силы могли быть персонифицированы совершенно по-разному: какая-нибудь плохая Баба-яга, или даже подлые враги советской власти, которые не давали зажечь ёлочку. Дед Мороз со всем залом дружно боролся с этими врагами, естественно побеждал, и в результате ёлочка зажигалась. Это такой чисто советский идеологический конструкт, в котором Дед мороз и Снегурочка стали вполне разработанными персонажами, необходимыми героями этого ритуала. Уже в советское время появляется услуга, когда можно заказать Деда Мороза, и он приходил индивидуально к ребёнку. То есть, эта "дедморозовская" индустрия стала уже вполне разработанной к концу XX века.

Интервьюер: Если продолжать тему новогодних символов: было бы интересно узнать о происхождении новогоднего стола – мандарины, оливье, шампанское.

Елена Евгеньевна: Это действительно очень интересно, но собственно набор этих пищевых элементов дело довольно позднее. Если мы вспомним, с чего начинался рождественский стол: Рождество знаменовало собой конец рождественского, или Филипповского поста, который завершался рождественским сочельником, когда основным обрядовым блюдом было коливо, или кутья, или сочиво, если употреблять церковнославянский термин – цельные зёрна пшеницы смешанные с мёдом, иногда с сухофруктами или другими сладкими ингредиентами. Тогда как рождественский стол предполагал уже довольно глубокую символику. Там могло быть 12 разных блюд по числу апостолов, там должен быть обязательно обрядовый хлеб, который в любой сельскохозяйственной культуре символизировал собой богатство, урожай, плодородие, должна быть обрядовая каша из цельных зёрен. Мы говорили, что новый год уже в начале XVIII века был введён, инкорпорирован в святочную структуру. И он принял как раз на себя основную идею обильной, сытной и вкусной пищи. Для крестьянской традиции основным блюдом уже новогоднего стола был зажаренный поросёнок, его жарили целым, и эта целостность тоже имела большое значение, потому что целостность пищи означала целостное благо, которое должно было быть в этой семье на весь последующий календарный период. Соответственно, эта идея Нового года как щедрого, богатого, на который нужно обильно и вкусно есть, присуща традиционной культуре и оставалась в сознании носителя этой культуры всегда.

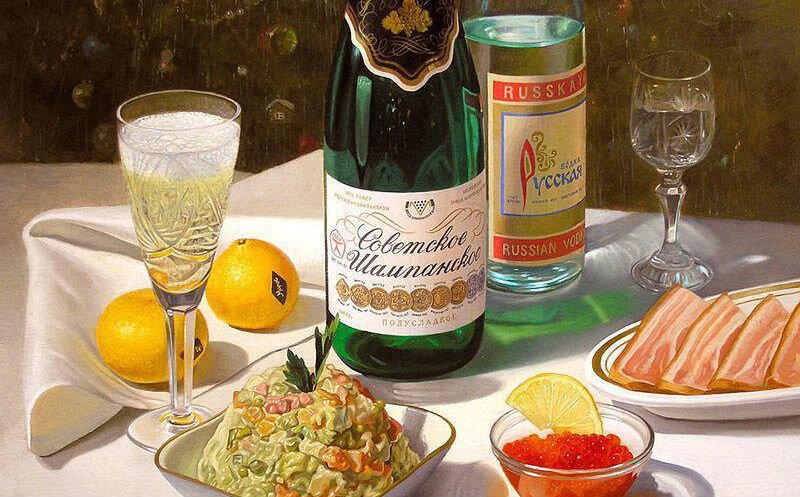

Другое дело, что набор блюд, который на столе присутствовал в это время, менялся не только в зависимости от идеологических и политических режимов, но, прежде всего, в советское время он определялся хроническим дефицитом продуктов в советских магазинах и возможностью достать те или иные продукты для праздничного стола. Поэтому советская праздничная, в том числе новогодняя, кухня очень эклектична: соткана из совершенно разных кусочков, которые определялись именно этим обстоятельством. Праздничным блюдом часто считалось то, что дефицитно, что с трудом достаётся, те же самые мандарины. То, что атрибутом новогоднего советского стола стали мандарины, объясняется сезонностью этого фрукта, потому что в Абхазии, откуда в основном мандарины поступали на столы наших граждан, в это время они созревали и естественным образом появлялись на прилавках магазинов, и их можно было, наконец, в этот короткий сезон купить. И они приятно украшали стол, поскольку выбор фруктов в это время был в магазинах совсем невелик.

Об оливье разговор особый, потому что об этом довольно много писала Анна Кушкова – наша петербургская коллега, которая подробно исследовала историю оливье, ингредиенты, из которых оно складывалось как в дореволюционный период, так и в советское время. Она очень убедительно показала, что оливье до революции было ресторанным изысканным блюдом, которое готовилось из изысканных продуктов, таких как паюсная икра, раковые шейки, мясо перепелов, специальный соус, который прилагался к этому салату. В советское время он превратился в блюдо, в котором практически все элементы были замещены доступными для советского человека ингредиентами. Вместо мяса перепелов бралась любая доступная колбаса, и никаких раковых шеек и паюсной икры, естественно, вообще не предполагалось. Заменителями стали варёная картошка, морковка, горошек, в общем, всё то, что было доступно советскому человеку и что отчасти входило в так называемые праздничные заказы – продуктовые наборы из дефицитных продуктов, которые распределялись по учреждениям, в которых работали люди. Сюда входило то, что в советском сознании было труднодоступными, и поэтому желанными, праздничными элементами еды. Об этом можно говорить отдельно, это реалии советской жизни, они не объяснялись никакими обрядовыми соображениями, как, например обрядовая рождественская и новогодняя пища в традиционной культуре, которая была осмыслена достаточно глубоко, обладала собственной семантикой, собственной логикой и логикой праздника. Советская праздничная кухня и набор блюд, которые стояли на столе, объяснялись во многом условиями жизни и возможностями людей достать те или иные продукты

Интервьюер: Как вы думаете, почему Новый год в итоге стал самым популярным праздником?

Елена Евгеньевна: Я бы сказала так: для советского времени вполне понятно почему – потому что это был наименее идеологизированный праздник. Несмотря на то, что советская идеологическая система сделала всё, чтобы включить его в свой набор идеологем, которые подчёркивали прекрасную жизнь советских людей, которые много и плодотворно трудятся и могут себе позволить весело отдыхать и встречать Новый год. Но, тем не менее, несмотря на это желание советской идеологической системы подать этот праздник как часть советского календаря, Новый год в реальности праздновался в основном как домашний праздник, когда люди имели возможность собраться всей семьёй за одним столом, вкусно поесть и провести время частным образом. Это время не государственное, не идеологическое, а частное время советского человека, когда можно было веселиться, когда можно было спокойно отдохнуть. И для любого человека это был всё-таки рубеж года, с которым связывалось представление о каком-то возможном волшебстве или чуде, которое в это время оказывается возможным.

Интервьюер: Большое спасибо Вам за интервью.

Елена Евгеньевна: Пожалуйста.

Интервьюер: И счастливого Нового года нам всем.

Елена Евгеньевна: Спасибо, и вам тоже :)

Благодарим библиотеку Научка за предоставленное помещение!