Елочные игрушки из 60-х, 70-х, 80-х

последние три точно из начало 80х, их со мной покупала моя бабушка.

последние три точно из начало 80х, их со мной покупала моя бабушка.

Раз в конце 1980-х, в преддверии Нового Года, подшефное хозяйство решило одарить троицких комитетчиков гусями. Настоящими, живыми. Чекисты приехали в колхоз и набрали, кому сколько хотелось. Кто взял одного, кто - двух. А один - целых восемь!

Связали птицам лапки, погрузили в автомобиль, и поехали обратно - в город. А какой там автомобиль может быть у кгбшников, в полусельской местности? Только УАЗ! Металлические сиденья и стекла, которые не опускаются - одна поворотная форточка. И правилам поведения в транспортных средствах гуси не обучены - в пути начали срать. Запашок тот еще стоит, окна запотели... вдобавок связать им клювы никто не догадался - щипаются, заразы! Пассажирам-то хорошо, задрали ноги - и все, пернатые не достают. А водителю куда деваться? Ему ж на педали жать надо!

Примерно на полпути не стерпели. Шофер взмолился - нужно остановиться, передохнуть и салон почистить. А птицы пусть погуляют. Благо, на юге Челябинской области в тот год в середине декабря снег еще не выпал.

Другие попытались поспорить. Мол, быстрее доедем - быстрее отмучаемся. Но кто за рулем - тот и прав. Остановились. Распахнули двери. Гусей выпустили на волю, сами вышли покурить, а водителю досталась почетная обязанность вычищать салон.

Одного не учли. Связали комитетчики птиц крайне неграмотно. У кого лапки перехвачены бечевкой по самому низу - семенят себе потихоньку, далеко не отходят. А у кого повыше - те стартанули, как метеоры. Попробуй, догони! Набегавшись за пернатыми, достали табельные... ага, сейчас! Давай, попади в маленького гуся из которого ствола Макарова. На охоту недаром с дробью или картечью ходят - чтобы площадь поражения была.

Убедившись в бесплодности попыток подстрелить негодяев, продолжили ловить беглецов испытанным дедовским способом - руками да ногами. Повязали всех лишь когда темнеть начало.

Приехали в город, большинство коллег выгрузили, остались двое - молодой кгбшник и второй, постарше. Бывалый.

- Послушай, старлей, а куда ты себе целых восемь гусей набрал? - поинтересовался опытный товарищ.

- Да как куда? Себе, родителям, брату, тетке, теще, еще родственникам... скоро же Новый Год!

- А как ты их ощипывать собираешься? Дома, что ли, на балконе? Или думаешь, они сами с себя перья скинут - нате, пожалуйте, пихайте мне в жопу яблок и суйте в духовку? Хрен там! Знаешь, почему я одного только взял? У меня жена из деревни. Так она с гусями дело имела. Как я ей сказал, что гусей дают, она сразу ответила - бери не больше одного! Ощипывать их - это убиться можно!

Опачки! И тут молодой чекист понял, что дал маху. Как ощипывать - не подумал. Сам на селе бывал, видел, как кур ощипывали, так там пуху и перьев - мама дорогая! А тут - гусь! Птица, несомненно, более крупная, чем курица.

К счастью, старший товарищ проживал не в многоэтажке, а в частном доме. Так что предложил проехать к себе, и там, в подвале, разделаться с птицами по всей строгости Советских законов. Сказано - сделано.

Поместили пернатых в загончик, взяли двоих, топориком башки им тюк-тюк, и пошли в подвал. Одного бросили на бетонный пол, а второго принялись ощипывать. Пока гусь был теплый - дело еще нормально шло. А как остывать начал - тут и началась веселуха. Перья засели намертво! Хозяин принес плоскогубцы и процесс продолжился, пусть и с меньшей скоростью.

Ощипать птицу - это еще мало. Надо опалить, выпотрошить. Когда дошли до второго - тот на холодном бетонном полу совсем закоченел. Тут-то чекисты и вспотели... перья - как бетоном залиты! Хрен выдернешь!

Достали бутылку водки, чтобы самим не замерзнуть, разделались со вторым. Дальше забивали гусей только по одному, чтобы остывать не успели.

Начали комитетчики это благое дело часов в девять вечера, а закончили - уже к обеду. И отметили победу двух офицеров КГБ СССР над восемью птицами еще одной бутылкой водки.

После счастье родственников молодого лейтенанта было огромным. Гусь! Целый! На Новый Год! Его ж средней семье на неделю хватит! А сам чекист зарекся когда-либо еще с гусями связываться...

История заняла достойное место в моем сборнике Снова байки

Как то был пост про самопосвящение в рукожопы,(Лига рукожопов принимай адепта...) и в ответ на отправленную "пьяную" кружку мне прислали пару гостинцев со Ставрополя.

Спасибо тебе добрый пикабушник, ты создал мне новогоднее настроение.

Нашёл ёлочную игрушку, уровень новогоднего настроения которой соответствует моему

Я дважды чуть глаз не лишился.

1. В продлёнке (2 или 3 класс) гуляли в зимнем лесу. Лучший друган нашёл сломанную лыжу и под впечатлением от фильма про индейцев, метнул в меня воображаемое копьё-лыжу. Я сделал вид, что увернулся и копьё прилетело мне точно в глаз. Первые сколько то минут (может часов) не помню, а потом видел только ярко зелёный снег и ярко зелёную перепуганную училку. Скорая, больница члх и почти месяц с повязкой на глазу. Вроде был сильный ушиб. Потом иногда глаз болел, что хотелось его вытащить из головы, но сейчас не беспокоит.

2 случай. На летней отработке на пришкольном участке показываю пацанам кое что интересное - у бати была банка с порохом, ну я себе отсыпал коробок.

- Пойдёмте зажжжом! - сказал я. Насыпал порох дорожкой на бумажку, держу в руке эту бумажку и коробок с порохом, подношу зажигалку, яркая вспышка..... Я в шоковом состоянии, почти на ощупь добежал до крана с водой, лицо горит, руки горят, кое как промыл глаза, всё равно в глазах светилась эта вспышка, вода помогала на 1-2 минуты, потом снова возвращалось адское жжение всего лица и рук. Нашёл училку, наплёл ей, что стоял возле костра и там что-то бахнуло и прямо мне в лицо. Она сразу отправила меня домой. Пришел домой, открыла сестра и говорит:

- где твои брови и ресницы и чо рожа красная?

В зеркале я себя немного испугался.

Я наплёл сестре про костёр в котором чота бахнуло.

Она достала из холодильника масло облепихи и намазал мне лицо и руки, боль сразу прекратилась. Брови и ресны отрасли, никаких следов от этого приключения не осталось.

На днях к нам приезжал на неделю племянник моей жены и мы составили для него соответствующую возрасту культурную программу. В числе прочего было посещение московского планетария, куда моя жена к большому его удовольствию и сводила. Было много впечатлений и восторгов, а мне вспомнилась моя история общения с этим культурным учреждением.

Первый раз я попал туда в 80-е вместе с папой. Для советского школьника, у которого дома еще телевизор был черно-белый, этот было тогда круче, чем все современные имаксы и 3D вместе взятые. Огромное искусственное небо над головой, странный проектор, посреди зала, похожий на инопланетный космический корабль, пролетающие по куполу (советские, а какие еще в советском планетарии?) автоматические станции, направляющиеся к далёким планетам. Восторг и впечатления на всю жизнь.

С тех пор прошло лет 15-16. Заканчивался 2000-й год, начинался новый, 21-й век. Моя подруга, личность творческая и разносторонняя, обладающая почти бесконечным кругом знакомых от мутных братков до докторов наук, показала мне два непонятных приглашения и сказала, что если у меня нет других планов, то можно отпраздновать Новый Год на закрытом мероприятии "для своих", которое будет почему-то... в планетарии. Других планов у меня не было, и мы пошли.

Поздно вечером 31-го декабря 2000-го года мы вошли в ворота планетария. Было тихо и пустынно, наши следы заметал мокрый снег.

В выгнутом по кругу холле вдоль облезлых стен стояли тепловые пушки - планетарий давно не отапливали. Не смотря, на них все равно было зябко. На потолке болтались наспех повешенные лампочки-времянки. В холле стояли столы с майонезными салатами, водкой и молдавским вином, диджейский пульт и что-то типа сцены. На стенах висели образцы современного искусства, по сравнению с которыми Энди Уорхолл показался бы Рафаэлем. Мероприятие проводило объединение каких-то "прогрессивных" художников.

Праздник начался, после первой бутылки стало даже весело, под бой Курантов начали жечь бенгальские огни и "фонтаны", кто-то запустил прямо в холле ракету, полетевшую отскакивая от стен и чудом никому не выбившую глаз. Как все не сгорело в ту же ночь - не понятно. Разнополая и разновозрастная толпа таких же халявщиков как мы, бухала и резвилась на импровизированном танцполе. Мою даму утащил на медленный танец один из организаторов сего действа, я хотел возмутиться, но получил от неё чмок в щечку, пожелание не быть букой и поплелся допивать мерзкое вино.

Оказалось, что можно сходить в обсерваторию. Накинув куртки мы пошли.

В обсерватории нас встретил грустный мужичок в очках и потертом костюме, быстро и без вдохновения прочел краткое пояснение куда мы попали и что тут можно увидеть. Бухим посетителям это было не интересно, а экскурсоводу было явно не интересно нам что-то рассказывать. В качестве развлечения можно было посмотреть в телескоп. Зимой в Москве ясное небо бывает редко, не было его и в эту ночь - над городом висели низкие облака, освещенные рыжим светом натриевых ламп и летел мелкий снег. Единственное, что можно было посмотреть - шпиль высотки на Кудринской площади со всеми его звездами, громоотводами и неведомыми антеннами. Мы посмотрели.

Мне стало противно и стыдно. Стыдно за всех этих людей, бухающих на руинах моего детства, за себя, что я с ними вместе, за этого дядьку, который вышел подхалтурить в новогоднюю ночь и вынужден показывать свой мирок людям, которым он не интересен и не нужен, даже за телескоп, через который нечего смотреть. Я вернулся в зал, налил себе водки, которую терпеть не могу, и предложил свалить.

Оказалось, что организатор мероприятия жаждет подарить моей даме "картину", дама милостиво согласилась дар принять. Картина эта вот, я нашел её в интернете и не знаю, была ли она оригиналом для интернетовских мемчиков или просто автор скачал картинку из интернета и распечатал на холсте.

Была она примерно в метр шириной, к счастью довольно легкая. Я взял подмышку и мы пошли на Садовое кольцо ловить бомбилу. В лицо летел мокрый снег, был четвертый час утра и по улице ехал жидкий поток ночных таксистов. Нас подобрала сильно усталая "копейка", водитель которой с подозрением смотрел как мы засовываем на заднее сиденье неведомую фигню.

Утром я, как истинный жаворонок, встал раньше своей подруги, не менее истинной совы, попил воды из под крана и поехал к себе домой, попутно ища где-бы полечить пивом головную боль от отвратительного ночного пойла. Пиво нашлось в маленьком магазинчике, открытом в 11 утра первого января, где кроме меня похмелялся смурной милиционер, возвращавшийся с ночного дежурства. Там же работал телевизор с выпуском новостей - в новостях был то ли Гудермес, то ли Ачхой-Мартан, пролетающие двойки "крокодилов", бронетранспортеры и прочая новогодняя мишура. На улице в грязи ползли шумные и облезлые троллейбусы, падали сосульки и блевали синяки. Я встретил новый век. Мне вспомнилась та картина.

Тогда мне казалось, что мое детство потеряно навсегда.

Но лет через 15 мне кто-то сказал, - А вы были в планетарии? Сходите обязательно, там так здорово! И оказалось, что оно каким-то чудом вернулось.

И да, сходите, действительно здорово. Хорошо, что мы тогда не сожгли его петардами и тепловыми пушками.

Фотографии взяты из интернета, в то время я снимал на пленку и мне было жалко тратить её на пьяные рожи. А сейчас тоже не фотографирую то, что есть в интернете и так :)

Ходим в горы и зимой, при этом ходим полностью автономно с палатками, газом и прочими радостями, т.к. "гостиничный" горный туризм вызывает рвотный рефлекс.

На этот НГ 1 января ходили на Пастухова 2733.

За полтора дня поднялись из Нижнего Архыза, поставили палатку за БТА, но около 5 утра 1 января началась дичайшая пурга, уже думали отказаться от вершины, однако немного переждав относительно распогодилось.

На видяшке самое начало радиалки к вершине, пока ветер ещё позволял снимать.

эт наш "лагерь" и завтрак на высоте около 2200. )

закат 31 декабря, вид в сторону хребта Абишира-Ахуба.

примерно в километре от лагеря, на повороте за склоном, наткнулись на указатель Вай-Фай. :D

внизу долина реки Маруха, вершина слева Кызыл-Ауш, справа Большой Карабек.

вершина Пастухова в пробивающихся солнечных лучах )

начало основного подъёма на вершину

пара ночных фоток с герляндой с 31 на 1, куда же без неё )))

а это 2 горных пёселя, встретили их когда спускались к палатке

добрые и красивые собакены

В рамках новогоднего обмена АДМ

от замечательной снегурочки-альтруиста Лады из Новодвинска.

А в посылочке мой любимый кофий и шоколадки))

Оо глинтвейн... Я знаю что я буду делать сегодня вечером. А термокружка... это то что мне пригодится на первомайском сплаве.

Приправа к кофе - это восхитительно!!! А наклейки, блокнот и брелок, вангую у меня отожмет дочь и будет ооочень рада))

Спасибо Лада за очумительный подарок.

Всем добра!

Вот и настал первый мой безалкогольный Новый Год! предыдущие 25 лет НГ не обходися без спиртного на столе

(пост в рамках проекта https://pikabu.ru/story/brosayu_pit_poka_na_god_tam_uvidim_6... )

Наконец посмотрел от начала и до конца С легким паром ))) и дело дошло до торта )))

Ну, желаю, чтобы все! И сбычи мечт у всех желающих!

А это мой сегодняшний наркотик - торт птичье молоко и чашка кофе )))

Поздравляю с наступающим Новым годом всех пикабушников и отдельно всех подписчиков часового сообщества!

Желаю исполнения всех желаний, успехов в делах, здоровья и достатка!

И как администратор часового сообщества хочу напомнить вам, что один из важнейших ресурсов это время. Потраченные деньги можно снова заработать, а потраченное время никак не вернёшь обратно, поэтому распоряжайтесь им с умом. И носите хорошие часы, они помогут вам следить за временем и успевать сделать больше :)

Что то как то нет ни желания,ни охоты встречать НГ...тем более когда сидишь один.

Всех с Новым Годом.

Встретимся в следующем году

Решил посмотреть в честь нового года телевидение. В детстве всегда так и делал. И вот, включил. Первый канал. «Девчата». Шикарно — природа, ёлки, снег, веселье... и тут фильм прерывается выпуском новостей. А там — взрывы, люди остались без крова, американские шпионы... С Новым годом, блин. Сразу вспомнил, почему телевизор уже лет 9 не смотрю.

Доктор филологических наук, ведущий сотрудник и профессор Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Елена Евгеньевна Левкиевская рассказывает о традициях празднования Новогодних торжеств в Советском государстве.

Стенограмма: @Bioluh

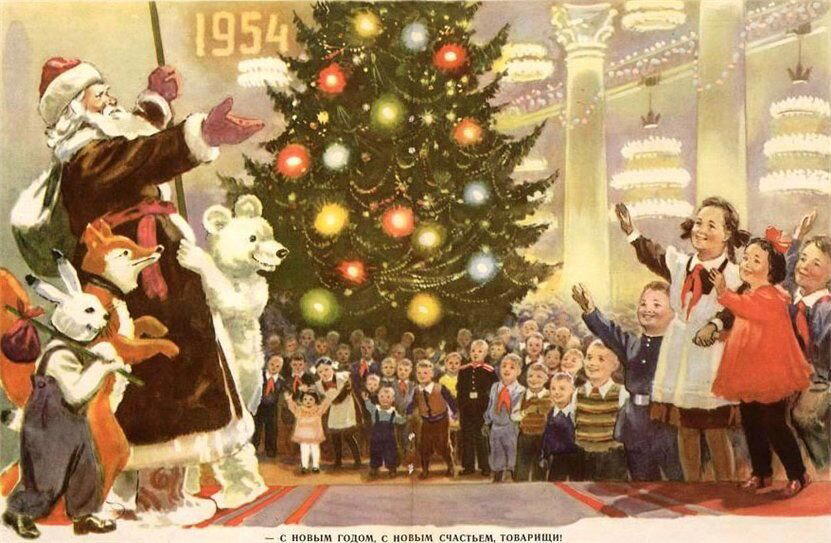

Левкиевская Елена Евгеньевна: Что же происходит в советское время. Если до 1925 года ёлка, несмотря на начавшуюся атеистическую пропаганду, вполне остаётся частью культуры (в 1926 в Москве ещё были ёлочные базары), то начиная с 1927 года против празднования Рождества и конкретно против ёлки как главного рождественского атрибута начинается настоящая война. Происходит запрет празднования Рождества вообще и именно ёлки. Начинается, во-первых, соответствующая вербальная и визуальная пропаганда.

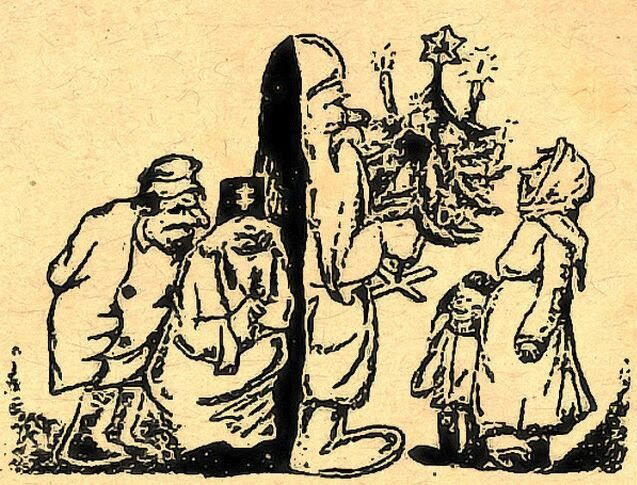

Например, на советских идеологических плакатах конца 20-х годов можно увидеть такую картинку: стоит растяпа-мамаша с ребёнком, смотрят на ёлку с Дедом Морозом, а из-за Деда мороза выглядывают главные враги советской власти – поп и кулак.

Подоплёка этой картинки очень простая: вы думаете, что это просто весёлый праздник, а нет, это – идеологически вредный буржуазный праздник, который советским детям совершенно не нужен, потому что у советских детей свои ценности и свои праздники. И мы не должны тащить в своё светлое советское будущее эти мерзкие, буржуазные, неправильные, капиталистические праздники. Которые, тем более, связаны с чуждым нам Рождеством и с чуждой религиозной идеей – нам такие праздники не нужны. И нужно сказать, что в это время очень многие родители тайно, за закрытыми шторами устраивали для своих детей ёлку, потому что сама по себе идея уже была чрезвычайно важна, как элемент правильной культуры, правильного детства.

Не тратьтесь без толку / На рождественскую елку, – / Коньки и лыжи / Куда нам ближе.

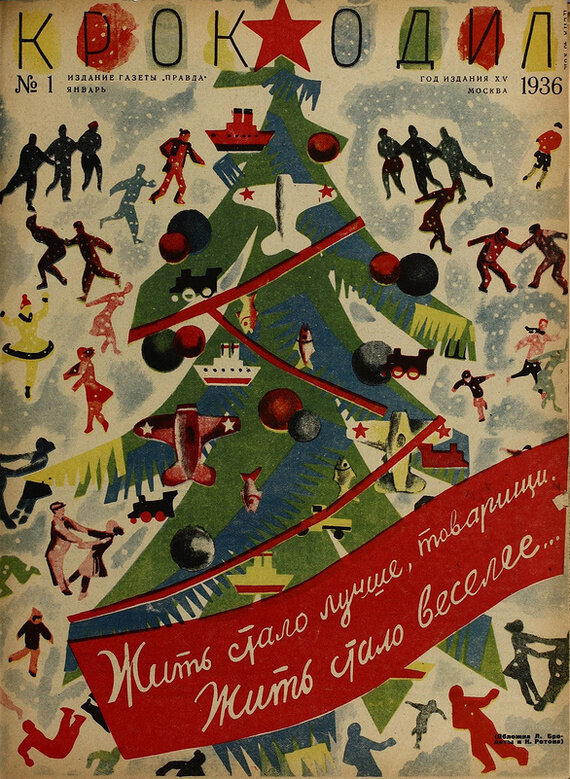

Этот запрет на рождественскую ёлку продолжался до декабря 1935 года. Столь же внезапно, как это было запрещено, поступило абсолютное разрешение ёлки, но уже не как атрибут рождественского праздника, а как элемент новой советской новогодней обрядности. Где-то в середине декабря 35-го года член ЦК КПСС Постышев – очень важный советский чиновник – выступил в газете «Правда» со статьёй, которая называлась «Давайте вернём нашим детям ёлку», в которой он говорил, зачем мы отнимаем у наших детей детство, если ёлка – это прекрасный обычай. Наряжать ёлку, радоваться наступившему новому году вокруг неё – мы должны это всё вернуть нашим детям. Это было в полном идеологическом соответствии с новой доктриной Сталина, который несколько раньше провозгласил, что «Жить стало лучше. Жить стало веселее».

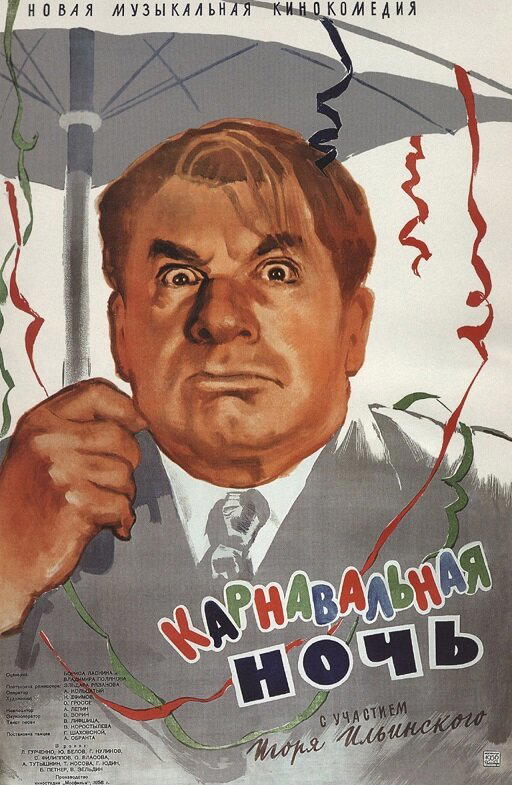

Веселье, способность веселиться и весело праздновать праздники стали некой советской идеологемой, которая проводилась, в том числе и через празднование Нового года. И здесь произошло несколько важных вещей. Во-первых, произошла десемантизация обычая наряжать ёлку и наделение её новой семантикой: ёлка из атрибута рождественского праздника и Рождества превратилась в атрибут новой советской новогодней обрядности, которая должна была заместить и этим самым выместить празднование Рождества, которое, безусловно, объявлялось вредным, враждебным, ненужным и идеологически неправильным. Идеологически правильно – весело справлять Новый год в соответствии с установкой товарища Сталина, что мы стали жить лучше, стали жить веселее. Кстати говоря, эту идею, что правильное весёлое радостное справление Нового года – это проявление лояльности к собственному государству, очень хорошо высмеивал Ильдар Рязанов в своей «Карнавальной ночи», где советский бюрократ Огурцов очень серьёзно говорил своим подчинённым: «Товарищи, есть установка весело встретить Новый год». Говорил он очень мрачно, потому что весело встретить Новый год – это государственная задача, которая привнесена свыше, поэтому к этому веселью надо отнестись с полной серьёзностью, что он в «Карнавальной ночи» всё время и демонстрирует.

Начиная со второй половины 30-х годов, и конкретно с 1936 года, уже начинает устанавливаться та структура празднования Нового года, которая дошла до нас. Начинает оформляться сюжетная линия, связанная с Дедом Морозом и Снегурочкой, происходит их полное конструирование как советских новогодних героев. Появляется зрительный образ Деда Мороза: в тулупе, с бородой, с мешком за плечами, в котором лежат подарки, с ёлкой, со своей внучкой Снегурочкой и в окружении всяких лесных зверушек. А лесные зверушки, которые танцуют вокруг ёлки – это сюжет из русской литературы ещё середины XIX века. Когда ещё никакого Деда Мороза и Снегурочки не было, тема зверушек, которые танцуют и играют вокруг рождественской ёлки, уже стала проявляться в разных стихах и текстах, в том числе детских текстах посвящённых ёлке. В советское время она уже полностью оформляется как в сценарии празднования новогоднего праздника на разного рода площадках в новогодние каникулы, так и в визуальном ряде. Например, в новогодних открытках, когда Дед Мороз несёт ёлку и подарки, а рядом скачут какие-нибудь зайчики и белочки, которые являются сопровождающими этого главного персонажа.

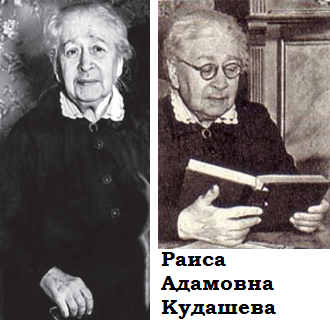

О чём я забыла сказать, когда говорила о рубеже XIX-XX веков, когда говорила об атрибутике, которая складывается вокруг тогда ещё рождественской ёлки – о главной рождественской тогда ещё песне, которая появляется в 1903 году – «В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла». Эту песню сочинила обычная гувернантка Раиса Кудашева для своих подопечных детей, и в короткие сроки она стала рождественским гимном, значимым общекультурным текстом, который знают все от мала до велика. Причём этот текст стал настолько важным, что в 1920 или 1921 году во время голода в Петрограде в гражданскую войну писательская организация, дабы имевшиеся писатели не умерли с голоду, организовала для них продуктовые пайки. И однажды туда пришла пожилая очень скромная женщина и спросила, нельзя ли ей тоже получать такой паёк, и когда у неё спросили, что же она написала, потому что в лицо её никто не знал, она сказала, что она автор «В лесу родилась ёлочка». И её тут же прикрепили к этому пайку, потому что этот текст стал воистину всенародным.

Этот текст стал использоваться наряду с другими сочинёнными советскими писателями текстами в советском праздновании Нового года, стал восприниматься как новогодняя песенка, её стали учить советские дети. Начал складываться сценарий новогоднего праздника, знакомый всем советским и уже постсоветским детям, когда главной интригой этого праздника становится приход Деда Мороза и зажигание ёлочки, когда все дружно кричат «Раз, два, три – ёлочка, гори!», и столкновение Деда Мороза, Снегурочки и их волшебных помощников с разными злыми силами. В разные времена эти силы могли быть персонифицированы совершенно по-разному: какая-нибудь плохая Баба-яга, или даже подлые враги советской власти, которые не давали зажечь ёлочку. Дед Мороз со всем залом дружно боролся с этими врагами, естественно побеждал, и в результате ёлочка зажигалась. Это такой чисто советский идеологический конструкт, в котором Дед мороз и Снегурочка стали вполне разработанными персонажами, необходимыми героями этого ритуала. Уже в советское время появляется услуга, когда можно заказать Деда Мороза, и он приходил индивидуально к ребёнку. То есть, эта "дедморозовская" индустрия стала уже вполне разработанной к концу XX века.

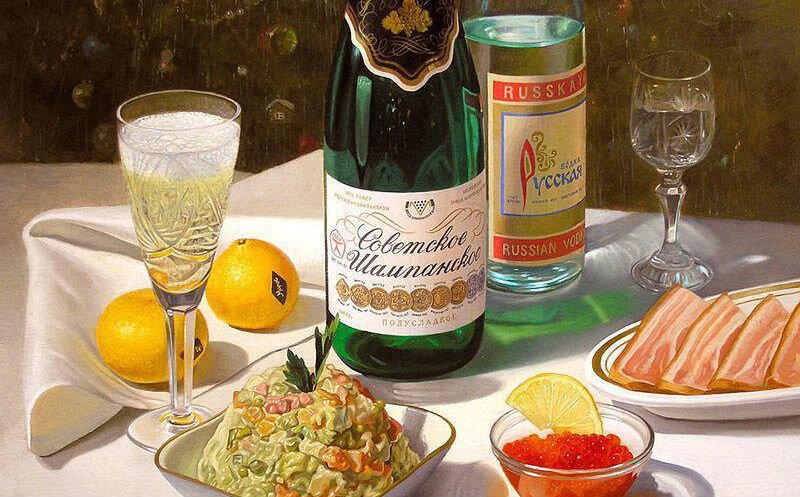

Интервьюер: Если продолжать тему новогодних символов: было бы интересно узнать о происхождении новогоднего стола – мандарины, оливье, шампанское.

Елена Евгеньевна: Это действительно очень интересно, но собственно набор этих пищевых элементов дело довольно позднее. Если мы вспомним, с чего начинался рождественский стол: Рождество знаменовало собой конец рождественского, или Филипповского поста, который завершался рождественским сочельником, когда основным обрядовым блюдом было коливо, или кутья, или сочиво, если употреблять церковнославянский термин – цельные зёрна пшеницы смешанные с мёдом, иногда с сухофруктами или другими сладкими ингредиентами. Тогда как рождественский стол предполагал уже довольно глубокую символику. Там могло быть 12 разных блюд по числу апостолов, там должен быть обязательно обрядовый хлеб, который в любой сельскохозяйственной культуре символизировал собой богатство, урожай, плодородие, должна быть обрядовая каша из цельных зёрен. Мы говорили, что новый год уже в начале XVIII века был введён, инкорпорирован в святочную структуру. И он принял как раз на себя основную идею обильной, сытной и вкусной пищи. Для крестьянской традиции основным блюдом уже новогоднего стола был зажаренный поросёнок, его жарили целым, и эта целостность тоже имела большое значение, потому что целостность пищи означала целостное благо, которое должно было быть в этой семье на весь последующий календарный период. Соответственно, эта идея Нового года как щедрого, богатого, на который нужно обильно и вкусно есть, присуща традиционной культуре и оставалась в сознании носителя этой культуры всегда.

Другое дело, что набор блюд, который на столе присутствовал в это время, менялся не только в зависимости от идеологических и политических режимов, но, прежде всего, в советское время он определялся хроническим дефицитом продуктов в советских магазинах и возможностью достать те или иные продукты для праздничного стола. Поэтому советская праздничная, в том числе новогодняя, кухня очень эклектична: соткана из совершенно разных кусочков, которые определялись именно этим обстоятельством. Праздничным блюдом часто считалось то, что дефицитно, что с трудом достаётся, те же самые мандарины. То, что атрибутом новогоднего советского стола стали мандарины, объясняется сезонностью этого фрукта, потому что в Абхазии, откуда в основном мандарины поступали на столы наших граждан, в это время они созревали и естественным образом появлялись на прилавках магазинов, и их можно было, наконец, в этот короткий сезон купить. И они приятно украшали стол, поскольку выбор фруктов в это время был в магазинах совсем невелик.

Об оливье разговор особый, потому что об этом довольно много писала Анна Кушкова – наша петербургская коллега, которая подробно исследовала историю оливье, ингредиенты, из которых оно складывалось как в дореволюционный период, так и в советское время. Она очень убедительно показала, что оливье до революции было ресторанным изысканным блюдом, которое готовилось из изысканных продуктов, таких как паюсная икра, раковые шейки, мясо перепелов, специальный соус, который прилагался к этому салату. В советское время он превратился в блюдо, в котором практически все элементы были замещены доступными для советского человека ингредиентами. Вместо мяса перепелов бралась любая доступная колбаса, и никаких раковых шеек и паюсной икры, естественно, вообще не предполагалось. Заменителями стали варёная картошка, морковка, горошек, в общем, всё то, что было доступно советскому человеку и что отчасти входило в так называемые праздничные заказы – продуктовые наборы из дефицитных продуктов, которые распределялись по учреждениям, в которых работали люди. Сюда входило то, что в советском сознании было труднодоступными, и поэтому желанными, праздничными элементами еды. Об этом можно говорить отдельно, это реалии советской жизни, они не объяснялись никакими обрядовыми соображениями, как, например обрядовая рождественская и новогодняя пища в традиционной культуре, которая была осмыслена достаточно глубоко, обладала собственной семантикой, собственной логикой и логикой праздника. Советская праздничная кухня и набор блюд, которые стояли на столе, объяснялись во многом условиями жизни и возможностями людей достать те или иные продукты

Интервьюер: Как вы думаете, почему Новый год в итоге стал самым популярным праздником?

Елена Евгеньевна: Я бы сказала так: для советского времени вполне понятно почему – потому что это был наименее идеологизированный праздник. Несмотря на то, что советская идеологическая система сделала всё, чтобы включить его в свой набор идеологем, которые подчёркивали прекрасную жизнь советских людей, которые много и плодотворно трудятся и могут себе позволить весело отдыхать и встречать Новый год. Но, тем не менее, несмотря на это желание советской идеологической системы подать этот праздник как часть советского календаря, Новый год в реальности праздновался в основном как домашний праздник, когда люди имели возможность собраться всей семьёй за одним столом, вкусно поесть и провести время частным образом. Это время не государственное, не идеологическое, а частное время советского человека, когда можно было веселиться, когда можно было спокойно отдохнуть. И для любого человека это был всё-таки рубеж года, с которым связывалось представление о каком-то возможном волшебстве или чуде, которое в это время оказывается возможным.

Интервьюер: Большое спасибо Вам за интервью.

Елена Евгеньевна: Пожалуйста.

Интервьюер: И счастливого Нового года нам всем.

Елена Евгеньевна: Спасибо, и вам тоже :)

===================

Благодарим библиотеку Научка за предоставленное помещение!

Источники:

Без малого год назад, 31.12.2017, какой-то добрый человек создал чат в телеграме - для тех, кому не с кем встречать Новый Год. И я пожелал всем, у кого нет сейчас пары, чтобы в следующем году такой чатик нам не понадобился. Давно хочу спросить - если есть тут те, кто продолжает читать Пикабу, как у вас сложились дела? Удалось найти кого-то, кому можно почистить мандаринку под бой курантов?

На фото - моя самая верная спутница жизни :) Снимал на то, что ближе лежало, не обессудьте.

Доктор филологических наук, ведущий сотрудник и профессор Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Елена Евгеньевна Левкиевская рассказывает о традициях празднования Нового года от времён Древней Руси до последних лет существования Российской империи.

Стенограмма: @Bioluh

Интервьюер: Елена Евгеньевна, здравствуйте.

Левкиевская Елена Евгеньевна: Здравствуйте.

Интервьюер: Хочу сказать, что в преддверии Нового года мы с вами будем говорить о формировании новогодней традиции. Давайте начнём с истоков этого праздника. Елена Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, как праздновали Новый год в допетровское время?

Елена Евгеньевна: В общем, это довольно длительная история. Для того чтобы объяснить, какое место занимал Новый год в традиционном календаре (даже не столько русском, сколько вообще в восточнославянском или славянском) в допетровскую эпоху, нужно вспомнить, что первоначальный, дохристианский календарь у славян был календарём земледельческим, ориентированным на естественную смену времён года. Поскольку для земледельца очень важно знать сроки начала пахоты, начала сева, сбора урожая, он практически полностью зависел от смены годовых сезонов. Тот традиционный календарь, которым пользовались люди ещё в дохристианскую эпоху, в общем-то, не предполагал наше современное деление года на четыре сезона. Он скорее был ориентирован на два сезона, причём эти два сезона располагались не в тех календарных точках, как у нас сейчас. Эти точки были связаны с началом вегетативного сезона, началом вегетации растений, с началом весны, когда начинается возможность пахоты, сева, высаживания культурных растений, и с концом вегетативного сезона, когда вся природа замирает, урожай уже собран, и начинается зимний период. Поэтому самый древний Новый год у славян, в том числе у восточных славян, к которым принадлежат русские, начинался первого марта, когда начиналась весна.

И этот самый старый Новый год, который праздновался первого марта, сохранялся до конца XV века, до 1492 года, когда царь Иван III своим указом переместил Новый год на первое сентября. В этом тоже была своя логика, тоже связанная с сельскохозяйственным циклом, потому что понятно, что начало сентября – это момент сбора урожая, когда проходят очень важные обряды, связанные с празднованием конца жатвенного сезона, так называемые дожинки, и освещение первых плодов нового урожая. Второй новый год, праздновавшийся первого сентября, не был оформлен большим количеством обрядовых действий или праздничных мероприятий. Это была всё-таки достаточно техническая дата. И если мы с вами посмотрим на то, как оформляются празднования Нового года в каких-то других культурах, мы увидим, что это практически всегда так – некоторая техническая дата для отсчёта нового годового периода, нового времени. Никакого гипертрофированного веселья, никаких гипертрофированных специальных ритуальных действий всё-таки с ней не связывается.

Иван III Васильевич

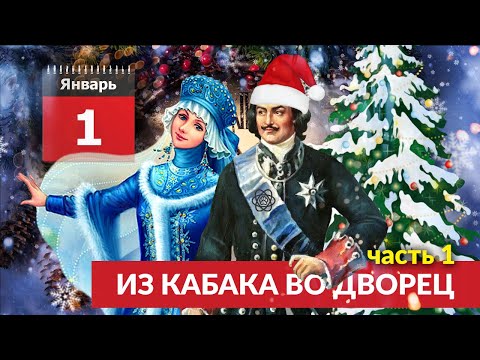

Такое положение вещей сохранялось до 1699 года, когда Пётр I, съездив и в Голландию, и в Германию, увидел, как там празднуют рождественский период, Рождество; мы должны поговорить о том, что это, прежде всего, празднование Рождества. Он повелел своим указом – это было буквально 20 декабря, за десять дней до события – приблизить русскую календарную систему к европейской. Это выразилось в двух актах. В том, что с этого момента мы начали исчислять годы не от сотворения мира, как было до этого, а от Рождества Христова. То есть, внезапно для всех жителей России наступил 1700 год от Рождества Христова. И при этом он наступил не первого сентября, как все привыкли за эти столетия, а вдруг, внезапно, первого января. То есть, он был буквально вклинен, инкорпорирован в эту святочную обрядовую систему. Как всегда у нас это всё делается совершенно внезапно. Но при этом, что очень важно подчеркнуть для наших с вами дальнейших рассуждений, Пётр оставил юлианский календарь. Собственно, с этого момента в России появилось исчисление времени от Рождества Христова и празднование Нового года первого января, но при этом остался старый юлианский стиль, отставший от григорианского стиля на 13 дней.

Пётр I Алексеевич

Что интересного было в петровских календарных реформах. То, что он впервые попытался донести до своих подданных мысль, что время наступления нового года нужно каким-то образом маркировать разными атрибутами. И, естественно, атрибутом (который единственный содержится в его указе от 20 декабря 1699 года) было то, что богатые люди должны ставить перед дверями своих домов еловые, сосновые или можжевеловые деревца, а люди небогатые хотя бы по еловой веточке прикреплять к крышам или стенам своих домов. Нужно обратить внимание, что, то, что предлагал сделать Пётр, в общем, не имело никакого отношения к новогодней или рождественской ёлке, которая сформировалась позже, в XIX веке, потому что для него ёлка была не украшением пространства внутри дома, а скорее украшением улиц города.

Особого значения для формирования святочного и новогоднего обряда этот указ Петра не имел, потому что вскоре после смерти Петра это установление было благополучно забыто. Но оставило свой след достаточно надолго в довольно специфической сфере, потому что обычай устанавливать еловые деревца сохранился не около жилых домов, а этим стали маркировать пространство около кабаков. Питейные заведения стали украшаться ёлками, или ёлки устанавливались на крышах этих заведений. Поэтому в XVIII веке (и в XIX веке, когда эта традиция сохранялась) существовало огромное количество эвфемизмов, связанных с кабаками и с желанием выпить, в которых присутствовала ёлка. Кабаки могли называться «Иван Ёлкович» или «Под ёлкой». Или «Пойдём, сходим под ёлку», что означало приглашение выпить. Огромное количество всяких фразеологизмов было связано с тем, что ёлка внезапно закрепилась именно за кабаками.

Интервьюер: Тогда было бы очень интересно узнать, как в итоге начала формироваться новогодняя традиция в более праздничном виде, как люди к этому пришли.

Елена Евгеньевна: Хорошо. Здесь нужно говорить о том, что в послепетровскую эпоху вот эта календарная праздничная традиция, в том числе и празднование Нового года и рождественского периода, существует на двух уровнях. Это старый, крестьянский уровень, где, как я уже говорила раньше, Новый год оказался вплетён, внедрён в святочный период и стал промежуточной датой между Рождеством и Крещением. И дворянская традиция, которая уже стала опираться на другие, европейские нормы празднования рождественского периода: с балами, с фейерверками, ряженьем, с карнавалами – со всеми этими элементами.

«Ёлка в Аничковом дворце», Чернышёв Алексей Филиппович

Нужно сказать, что собственно новогодняя ёлка как элемент рождественского периода, я хочу подчеркнуть в данном случае слово "рождественского", появилась в России достаточно поздно, примерно в сороковых годах XIX века. Обычай ставить ёлку в качестве важного центрального атрибута Рождества – это, прежде всего, немецкий обычай. Он довольно древний, хотя не безумно древний: как считают некоторые исследователи, он возник в немецких землях примерно в XV-XVI веках. И многие связывают его с деятельностью Мартина Лютера, который по одной из легенд якобы однажды, накануне Рождества, шёл по заснеженному лесу и увидел, как сквозь еловые ветви сверкают яркие зимние звёзды. Он увидел в этом символ Вифлеемской звезды, которая воссияла во время рождения младенца Христа. Тогда он решил срубить эту ёлку и принести её в дом как знак свершившегося события Рождества Христова. Мы не знаем, насколько правдива эта легенда, но, во всяком случае, для немецкой рождественской обрядности ёлка достаточно рано, примерно в средние века, становится непременным атрибутом рождественской обрядности. И вокруг неё в немецкой культуре начинает формироваться идеология Рождества и рождественских событий. Она начинает восприниматься, с одной стороны, как дар людям от младенца Христа, потому что под ёлкой клали подарки, прежде всего, для детей. А с другой – как форма прославления Христа, как некоторый дар людей Христу, потому что на ёлку вывешивали всякие сласти: это были какие-нибудь засахаренные фрукты, конфеты, привязывались свечки – в общем, нечто очень нарядное.

Мартин Лютер

Вот эта ёлочная тематика и обычай устанавливать ёлку проникают, прежде всего, через императорскую семью, через великую княгиню Александру Фёдоровну, которая потом становится женой Николая I, и которая для своих детей устанавливает ёлку в Зимнем дворце исключительно как память о своём немецком детстве, как немецкий обычай. После того как этот акт наряжания ёлки оформляется на уровне Императорского дома, оттуда постепенно этот обычай, эта мода наряжать ёлку буквально со скоростью пожара, если можно так сказать, проникает в городскую среду среди привилегированных слоёв населения. Это очень хорошо видно по текстам: как по художественной литературе, так и по воспоминаниям конкретных людей, которые вспоминают, как они праздновали Рождество.

Александра Фёдоровна (урождённая принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская), супруга императора Николая I

Буквально за какие-то 20 лет, за сороковые-пятидесятые годы XIX века, ёлка становится очень важным модным атрибутом у городской знати. Начинает оформляться специфическая обрядовая символика ёлки: того, во что её наряжать, кто и когда это делает, где и как кладутся подарки, что должны делать люди вокруг ёлки – вся совокупность правил поведения, которые оформляют веселье вокруг наряженной ёлки. Нужно подчеркнуть, что ёлка очень долго воспринимается как чужеземное заимствование, вокруг неё происходят довольно сильные идеологические стычки: зачем нам этот чужеродный иностранный германский элемент, когда у нас есть своё, родное, празднование Рождества и рождественских праздников, которому мы должны следовать. Причём уже в XIX веке начинают возникать и экологические нотки. Зачем вырубать огромное количество елей, для того чтобы они несколько дней постояли, а потом их выбрасывать, когда мы можем использовать эту древесину для каких-то действительно важных практических надобностей, эта тема тоже возникает. И этот отсвет зарубежного, иностранного, иноземного заимствования всё-таки довольно долго остаётся за обычаем наряжать ёлку.

Интервьюер: А когда ёлка стала "своей"?

Елена Евгеньевна: Ёлка становится своей уже к рубежу XIX-XX веков, когда оформляется вся культура празднования Рождества вокруг ёлки. Это, прежде всего, детская культура, ёлку наряжали для детей. Это было главное событие в детской жизни, о котором вспоминают практически все люди, оставившие мемуары о своём дореволюционном детстве. Особенно хорошо это видно в воспоминаниях Марины Ивановны Цветаевой, которая вспоминает о том, как наряжали ёлку у неё дома, каким ожиданием, каким вожделением этого радостного, чудесного часа это сопровождалось в сознании детей. Потому что практически во всех случаях детей к самому акту наряжания ёлки не допускали, они сидели где-то у себя в детской, а двери гостиной или той комнаты, где наряжали ёлку, были плотно закрыты, чтобы дети не могли подглядывать. Это была большая тайна, которую взрослые сотворяли для своих детей: взрослые ёлку наряжали, клали подарки, зажигали свечи, а дети сидели и ждали этого часа, этого рубежа, момента, когда двери в залу распахнутся, и они смогут вбежать и увидеть это сияющее чудо, броситься к подаркам, увидеть, что им подарили на это Рождество, и начать радоваться этому замечательному событию.

К концу XIX – началу XX века в России уже полностью складывается культура празднования рождественских праздников и Рождества с ёлкой как главным рождественским атрибутом. Для окончательного формирования рождественского праздника важны два обстоятельства, которые складываются к этому моменту.

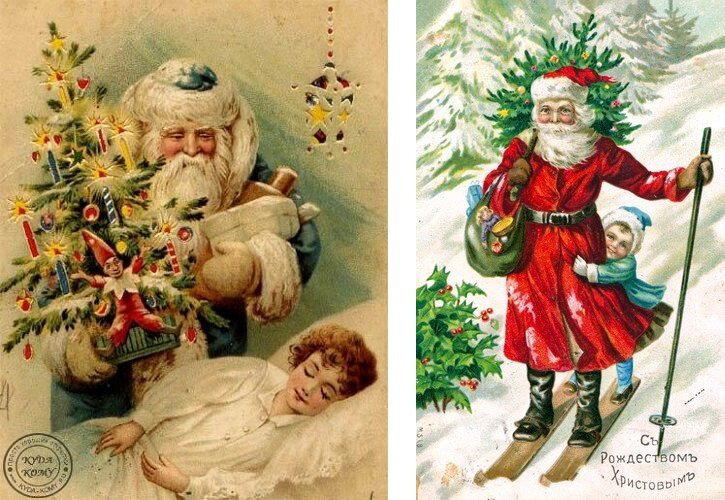

Появляется индустрия рождественского праздника, которая очень активно поддерживается коммерчески. Во-первых, появляется огромное количество печатных рождественских открыток, и люди учатся поздравлять друг друга, посылая эти открытки. Понятно, что на открытках должны быть какие-то изображения: изображения основных атрибутов Рождества и основных действующих лиц Рождества. Если мы посмотрим на русские дореволюционные открытки, очень характерно, что в основном они печатались в Германии. Печатались для России, для русских людей, которые будут этим пользоваться, но печатались немцами, которые исходили из стандартов своей культуры, хотя и учитывали специфику русской культуры.

Изображения на этих открытках тоже формировали рождественскую картину мира, рождественскую атрибутику: там изображались ёлка, дети, которые наряжают ёлку. К концу XIX века появляется индустрия ёлочных игрушек, которые специально покупают для того чтобы наряжать ёлку, появляются гирлянды, мишура. В общем, атрибутика ёлочных украшений и всего того, что сопровождает рождественский праздник, как раз к этому моменту вполне складываются. Всевозможные печатные издания – открытки и плакаты, которые приглашают на какие-нибудь рождественские распродажи, рождественские благотворительные базары – формируют в сознании людей представление о том, каким должен быть этот праздник, какие составные элементы он должен в себя включать: какую кухню, какие блюда, какие сладости, как нужно одеваться, как нужно себя вести, как приглашать гостей, как оформлять дом. Вся эта индустрия праздника складывается к этому моменту и в России, и в других странах, и очень активно развивается. Это первая составляющая.

Вторая составляющая, которая частично соприкасается с первой, это то, что впервые, на рубеже XIX-XX веков, появляются собственно русские специфические персонажи, которые являются держателями рождественского праздника. Впервые начинают формироваться представления о Деде Морозе и, несколько позднее, о Снегурочке. Здесь довольно сложная история, если переходить к этим персонам, оформляющим и сопровождающим праздник. Нужно сказать, что в русской культуре, как в традиционной, так и в высокой, до этого периода не было никаких персонификаций, никаких героев рождественского праздника. Персонажей типа Санта-Клауса, который в западноевропейских культурах восходит к Святителю Николаю, то есть, к святому Николаю, в русской традиции не могло сложиться, просто потому что русский культ Николая Угодника, Святителя Николая Мирликийского был чрезвычайно сильным, он был и остаётся главным святым в русской культуре, но он никогда никому не дарил подарков. Помогал, выручал, немедленно приходил на помощь во всевозможных христианских легендах, но как специфический святой-даритель рождественских подарков он никогда в русской культуре не выступал.

Открытки с изображением Святого Николая и Санта-Клауса

Можно говорить о том, что в западноевропейских традициях, например, в итальянских, есть какие-то женские персонажи, иногда добрые, иногда очень даже недобрые, но которые так или иначе связаны с Рождеством и идеей дарения подарков детям. У нас, в общем, никаких таких особых параллелей, которые можно было бы использовать, не находилось. Но, что у нас было, у нас были не очень сильные, но всё-таки персонификации мороза как времени года. Это не был мифологический персонаж в крестьянской традиционной культуре в полном смысле слова, это была скорее персонификация зимнего периода, и, например, в крестьянской традиции ещё в начале XX века существовал обычай звать мороз как некую зимнюю стихию на рождественскую кутью, для того чтобы его задобрить.

Кутья – каша из цельных зёрен пшеницы или ячменя с сахаром или мёдом

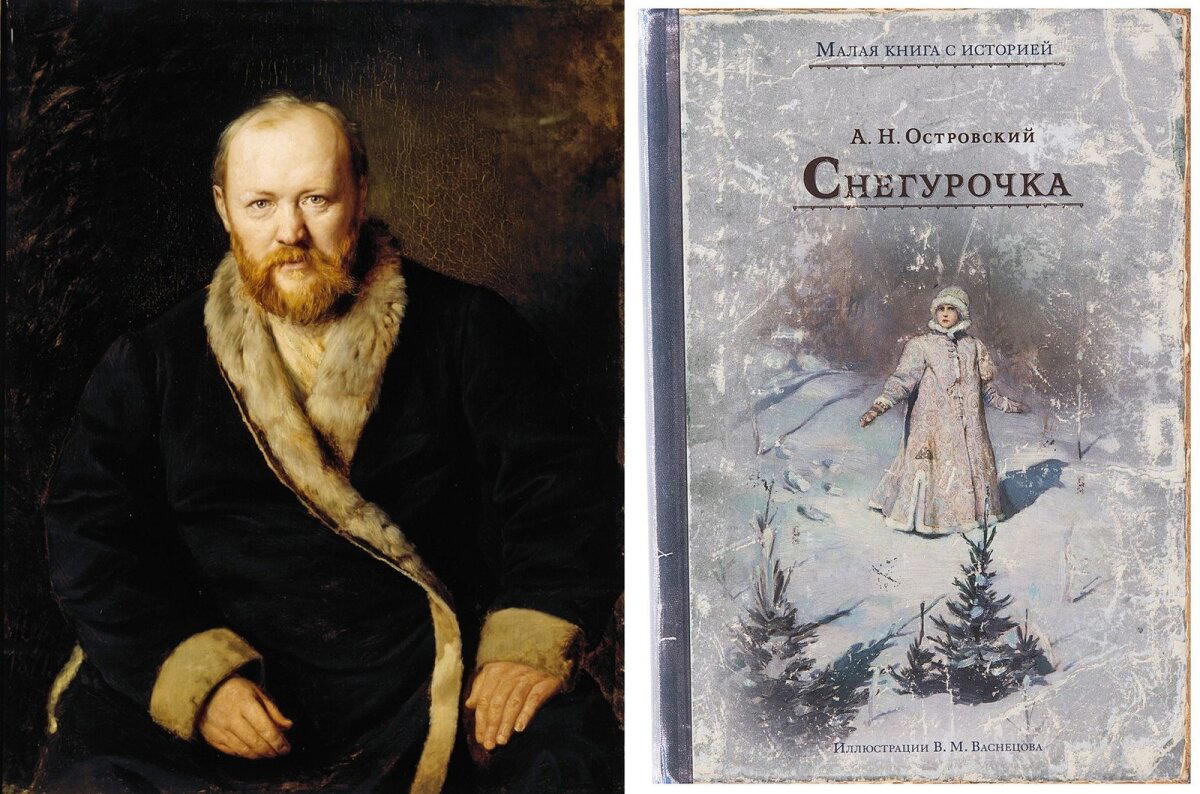

Это одна составляющая. Вторая составляющая – это, безусловно, литературные тексты русских писателей XIX века, в которых уже присутствуют более персонифицированные персонажи типа Мороза Ивановича. Известная сказка «Морозко», где он предстаёт вполне персонифицированным героем, «Мороз, Красный нос» Некрасова. И, конечно, огромное значение для формирования русской "дедморозовской" индустрии имела сказка «Снегурочка» Александра Николаевича Островского, которая воплотилось в одноимённой опере, и в которой присутствовали Мороз – отец Снегурочки, её мать – Весна, и эта девочка Снегурочка, которая в результате тает от несчастной неразделённой любви.

«Снегурочка» и портрет её автора – Александра Николаевича Островского

Интервьюер: То есть, получается, что Снегурочка – это литературный персонаж, который не имел параллелей в фольклоре?

Елена Евгеньевна: Нет. Снегурочка абсолютно литературный персонаж, в народной традиции никаких параллелей этому образу не существует, это исключительно плод фантазии Александра Николаевича Островского. Но, тем не менее, это соединение деда, старика, который находится в каких-то родственных отношениях со Снегурочкой (в сказке Островского это её отец), было распространено на рождественскую традицию. И постепенно начало складываться представление о том, что есть некий дед, старик в тулупе и с бородой, который приносит ёлку. Иногда он назывался Мороз Ивановичем, иногда это был Ёлкович какой-нибудь – имя ещё не устоялось. Иногда он был исключительно один, иногда присутствовала Снегурочка. Такая ситуация была к началу революции.

Нужно сказать, что такой важный элемент культуры как празднование Рождества к началу XX века стал составляющей правильного воспитания детей, нормального детства. Золотое, правильное детство русского ребёнка должно было включать в себя рождественскую ёлку, с игрушками и рождественской шести- или восьмиконечной звездой на макушке, с подарками под ней, соответствующим детским праздником, на который приглашались дети из других домов, соответствующим столом, где много сладостей и вкусной еды, игры с фантами, с ряженьем в разные костюмы, с танцами – со всем тем, что можно проследить по мемуарной литературе и эмигрантской литературе. Люди, ностальгически вспоминая своё детство в России, обязательно вспоминают, как праздновали Рождество с ёлкой.

===================

Благодарим библиотеку Научка за предоставленное помещение!

Источники:

В декабре 2018 года россияне взяли вдвое больше микрокредитов на подарки, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные микрофинансовой организации SmartCredit.

Больше всего займов оформили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Далее следуют Новосибирск, Екатеринбург и Самара. По данным компании, 44,6 процентов таких кредитов взяли люди в возрасте до 30 лет.

Собственно вопрос: только я один считаю что покупать подарки в кредит (тем более микрокредит где ставки 100500% годовых) это не от большого ума поступок?

Или я чего-то не понимаю?