Часть 4.

Палуба и корма это красавца

На мой взгляд — самое интересное (не считая, конечно же, пушек!).

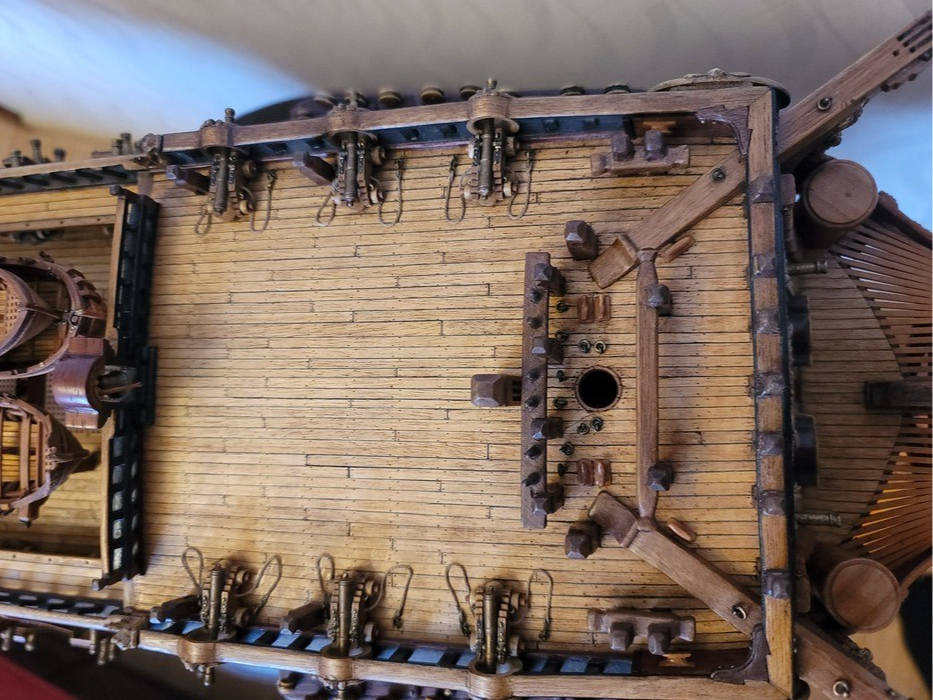

Палуба

Примечание: Все измерения в посте ради удобства и понимания будут в СИ. Кстати, правильно, вообще-то, не 106 мм-ая пушка, а 8-фунтовое орудие.

Верхняя палуба носовой части судна называется бак. Бак парусника, как видите, ограждает решетчатый гальюн, в котором суетилась команда управления наклоненной вперед и вынесенной за пределы корабля мачты (бушприт с блинда-мачтой).

Надстройка над баком, защищающая дальнейшую палубу судна от встречных волн, называется полубак. На палубе полубака видно отверстие для установки фок-мачты. К бортам полубака с обеих сторон прикреплены кат-балки (крамболы) – толстые короткие брусья для подтягивания к бортам якорей в убранном положении (клюзы – круглые отверстия, в которые уходят якорные канаты — располагаются под гальюнами).

На палубе полубака видно много разных деревянных конструкций для крепления канатов различного назначения. Артиллерия на этой палубе не для корабельного боя с серьезным противником. Это пушки огневой поддержки калибром 106 мм, как бы сейчас сказали специалисты. Картечным зарядом команда случайно (или по глупости) сблизившегося метров на 100-200 вражеского корабля отправлялась КЕМ к русалкам весьма эффективно.

Вот корабельный колокол — рында, который использовался как средство оповещения всего экипажа. На нём "отбивались склянки", т.е. каждый прошедшие полчаса.

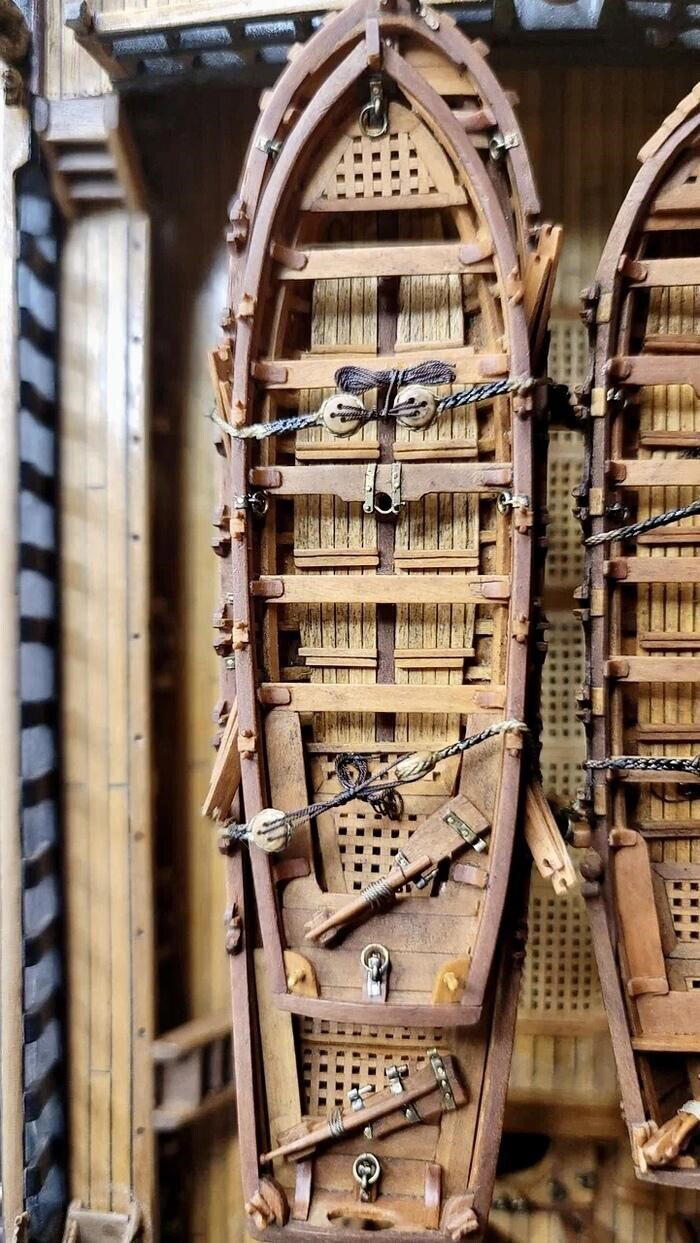

На этой же палубе сразу бросаются в глаза три шлюпки на поднятых киль-блоках.

Шлюпки в те времена не средства спасения экипажа (хотя и это тоже, но только для самых важных), а средства доставки корреспонденции между кораблями эскадры, доставки грузов, перемещения экипажа.

На этой модели две штатных шлюпки и катер адмирала де Турвиля. Был еще баркас для помощи в постановке и уборке якорей, но он буксировался сзади и, скорее всего, относился к собственности порта приписки. На этой же палубе находятся батареи 139-мм и 121-мм пушек. Это уже орудия-не шутки. Их 32 штуки. Уже такую батарею вражеские фрегаты и более мелкие корабли обходят стороной. В районе шкафута над пушками проложен помост для бегающих матросов, поэтому сами орудия как будто скрыты.

Кстати, на самой нижней артиллерийской палубе расположены 22 пушки калибром 175 мм (32-фунтовые), они же «сокрушители» и 6 пушек калибром 152 мм (24-фунтовые). Но использование артиллерии с этой палубы было ограничено волнением моря и креном корабля. Зато 2-я снизу артиллерийская палуба была основной при любом раскладе. 30 пушек калибра 152 мм с расстояния 500 м пробивали любой борт любого корабля того времени!

Обожаю разглядывать почему-то именно шлюпки: тут видно и решетчатое дно, и сиденья, и место для установки небольшой мачты с парусом, а также уключины для весел. Странные "доски", торчащие из-под верхней шлюпки - снятые сиденья с шлюпки под ней, чтобы они не были сломаны весом верхней (и да, на модельке их можно установить обратно). Руль шлюпки также можно установить в положенное ему место.

Вот место установки мачты на одной из шлюпок крупным планом. Виден замок, которым она "закреплялась", а также шпангоуты шлюпки.

Перед боем шлюпки спускались на воду и привязывались за кормой корабля - их он тащил на буксире.

На фото ниже за шлюпками находится средняя часть палубы — называется шкафут. На этом корабле шкафут — часть главной палуба корабля. Видно место установки грот-мачты, самой высокой мачты корабля. Грот-рея (нижняя горизонтальная перекладина этой мачты) в масштабе модели была бы почти полметра! Под шлюпками видны вентиляционные решетки, ведущие на палубы ниже.

Далее к корме на этой палубе, кстати, находится корабельный небольшой храм.

Продолжаем наружную экскурсию. Шкафут и палубы, расположенные далее к корме, имеют широкие решетчатые люки для пропуска воздуха и света на нижние палубы и вентиляции нижних помещений. Под палубой полубака на главной палубе таких решеток нет. Там был очень тесный камбуз, где готовилась еда для экипажа. Прием пищи был уже у кого как. У одних в шикарном салоне (адмирал), у других в кают-компании (офицеры), у третьих в своих многоместных каютах (сержанты и равные им), у четвертых — где придется в тесноте и неудобстве. А теснота была потрясающая! Представьте полноценный экипаж перед боем у мыса Барфлёр:

корабельных офицеров и штаба эскадры, капелланы и доктор – 70 чел.

сержантов и комендоров – 80 чел.

матросов и дополнительной орудийной обслуги – 370 чел.

морских солдат и штатной орудийной обслуги – 190 чел.

лекари, коки, плотники, музыканты, денщики и пр. – 140 чел.

Такой вот плацкарт морского перемещения, даже места у туалета (на баке) были.

Примечание: цифры по экипажу ориентировочные, по регламенту. Архив по составу на 1692 год не сохранился.

Итак, поднимаемся этажом выше главной палубы. Назовем ее ахтер-деком. Она на одном уровне с палубой полубака. Там 8 орудий калибра 106 мм. Их назначение то же, как и для орудий на полубаке. Квадратное отверстие перед поперечным леером (ограждением) служит для пропуска канатов устройства поднятия самой большой реи с самым большим парусом на самую большую мачту (грот-мачту). Поднимали эту рею с главной палубы.

А к корме ближе находится отверстие для последней мачты – бизань-мачты. Далее вход в зону офицерских кают и кают-кампании, а по бортам два изогнутых трапа (лестниц) на палубу выше. Изогнуты они не от больной фантазии конструктора или замысла художника. Такая конструкция не мешала откату при выстреле пушки рядом с ними.

Палубу назовем офицерской палубой, капитанским мостиком. Именно здесь находились старшие офицеры корабля, с этой палубы управлялся корабль и шло управление боем. Две пушки калибром 96 мм выполняли роль орудий огневой поддержки, а также применялись как сигнальные и салютные в торжественных случаях. Окошки и двери – это к адмиралу, к капитану и к рулевым.

Кормовой участок палубы – ют; надстройка над ним – полуют. Внутри этой надстройки традиционно располагались каюты начальствующего состава. А сверху на палубе во время боя располагались сигнальщики, стрелки, караул флага.

Там находится место установки кормового главного флагштока с огромаднейшим государственным флагом.

Украшения

На носу была носовая фигура. Она есть душа корабля, его талисман. Ее берегли и лелеяли!

Подробно её мы рассматривали тут

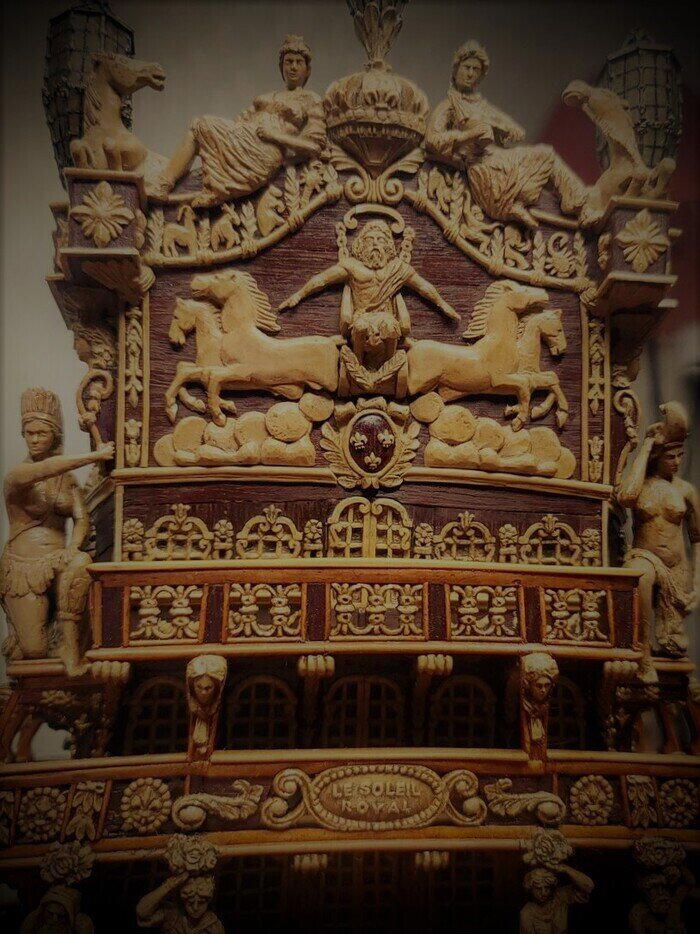

Корма — самая богато украшенная часть корабля.

Каждая деталь и каждый элемент корабля должны служить какой-то цели и выполнять свою функцию. Кормовые фигуры? Это понты! Понты самодержцев друг перед другом.

Перед серьезной схваткой с противником, зачастую, эту кормовую тяжелую красоту безжалостно сбивали и за борт! Корабельные офицеры – не придворные служаки. Фигуры мешали обзору, ухудшали управляемость корабля, утяжеляя корму, да и пожарная нагрузка повышалась. Но, тем не менее, какой-то информативный смысл эти украшения несли. Фигуры – аллегории, как тогда было принято.

На самом верху кормы установлены фонари. В каждый такой фонарь может вместиться человек!

А теперь, что обозначают фигуры на этом корабле:

Французская корона объединяет Европу и Азию.

Ниже Вседержитель над облаками на колеснице, а под ним государственный герб Франции.

По бокам две больших девы. Аллегории Америки и Африки, где у французов были колонии.

Аналогичные аллегории-статуи можно увидеть в садах Версаля и под Москвой в Архангельском.

На корме и по бокам кормы расположены балконы, а правильно галереи. Говорят, что при испытаниях на них было 150 человек! Чем выше этаж, тем выше статус. Ну, это понятно. Тем более, что жители второй и верхней галереи в туалет на нос корабля не бегали. У них были горшки в каютах и клозеты на галереях. И денщики. А то и не один!

Между средней и верхней галереей в корме бюсты двух женщин в наголовных накидках. По бокам этажом выше, как устрашение, головы османов, с которыми Франция также воевала. Между нижней и средней галереей четыре аллегории-статуй времен года.

Ниже нижней галереи с кормы – морской мир.

Все украшения выполнены вручную:

И напоследок — зарплата строителя корабля…