Утренний гость

Разбудил сегодня воплями.

Похоже, и у меня есть такая история. Я тоже таскала 3-х копеечные булочки из магазина. А еще пломбир. Даже свой способ был, правда, подходил только для зимы: я выносила в вязанной шапке, которой демонстративно размахивала, выходя из магазина.Умудрилась брикет киселя так вынести, хотя зачем он мне понадобился. Закончилось все резко. Я потом даже судьбу за урок поблагодарила. Моя подружка стырила жвачку, причем взяла ее на глазах у кассирши. А когда мы пошли на выход, нас тормознули и отвели в кабинет заведующей, а может директора. Этот стыд я помню до сих пор, а уже не одно десятилетие прошло. Ко мне претензий не было, но карманы все равно пришлось показать. Ничего не нашли, но отругали и выгнали. А самое противное было потом. В магазин мы зашли после уроков труда и у меня в пакете лежало незаконченное шитье. Вот в мой пакет подружка и кинула жвачку, которая затерялась в складках ткани. Потом, охреневшей от такого поворота мне, даже благородно предложила ее поделить. Урока я вынесла два: тебя могут поймать и будет плохо, и тебя могут подставить - будет еще хуже.

PS а булочки были офигенные.

Весь мир следит за распространением нового штамма коронавируса 2019-nCoV, начавшего орудовать в Китае ещё в конце 2019 года. На фоне более чем удачного инфоповода расходятся статьи с непроверенной и недостоверной информацией как о самих вирусах, так и методах их лечения. Сегодня мы постараемся раскрыть природу коронавирусов и разберём 2019-nCoV.

Коронавирус – название целого семейства РНК-вирусов. Это значит, что хранителем генетической информации данного вируса выступает РНК. Данное семейство включает в себя около 40 видов. Сами вирусы крупного размера – частицы диаметром 60-130 нм, сферической формы. Покрыты липидной оболочкой – суперкапсидом. На суперкапсиде наблюдаются характерные булавовидные выступы в виде солнечной короны – пепломеры, на которых располагаются антигенные детерминанты. По этой причине основное название данного семейства – коронавирусы. В месте прикрепления к вирусной оболочке пепломеры образуют узкий перешеек.

В процессе заражения вирус специфически связывается с рецепторами на клетке-мишени и впрыскивает внутрь клетки свой генетический материал (у коронавирусов это РНК). В зависимости от конкретного вируса внутри клетки происходят различные процессы, приводящие к образованию огромного количества вирионов – полностью готовых вирусов, выходящих за пределы клетки. Как правило, это приводит к гибели зараженной клетки.

Вирусы относительно устойчивы, во внешней среде сохраняются до 3 часов, в моче и фекалиях – до 2 суток. Чувствительны к нагреванию, действию жирорастворителей, детергентов, формальдегида и окислителей.

Существует четыре основных категории коронавирусов: альфа, бета, дельта и гамма. Вирусы различаются по своему генетическому происхождению: альфа и бета роды происходят из генофонда летучих мышей, гамма и дельта роды происходят из птиц и свиней. Лишь альфа и бета заражают людей, и последние опаснее всех по симптоматике.

Различные виды\штаммы коронавирусов встречаются повсеместно и, как правило, вызывают болезни дыхательной системы – от ринита до пневмонии. До 2019-nCoV было две мировых вспышки:

- Тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС или SARS). Данное заболевание вызвано коронавирусом SARS-CoV. Впервые был обнаружен в Китае в ноябре 2002 года и распространился на несколько десятков стран. Летальность составила около 10% (623 человека). Вирус передался человеку от летучих мышей.

- Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ, MERS). Был зафиксирован в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Республике Корея и 24 других странах в 2012 году. По зафиксированным данным летальность составила 35% (416 человек). Вирус передался человеку от верблюдов.

Степень выраженности симптомов зависит не только от разновидности штамма, но и от степени резистентности самого пациента. Среди основных симптомов Министерство Здравоохранения РФ выделяет следующие [1], при обнаружении которых необходимо обратиться за медицинской помощью:

- Повышенная утомляемость;

- Ощущение тяжести в грудной клетке;

- Заложенность носа, чихание;

- Кашель, боль в горле;

- Боль в мышцах;

- Бледность.

Лечение зависит от состояния пациента, но преимущественно – поддерживающее. К тому же, вместо лечения пока советуют только предотвращать заражение. Советуют мыть руки с мылом, избегать контакта с зараженными людьми, оставаться дома, если болеете, проводить регулярную уборку и очистку помещений.

На данный момент не существует вакцин от коронавирусов, а противовирусные препараты не имеют никакой эффективности, поскольку жизненный цикл не включает стадии с ДНК (в отличие от других РНК-содержащих вирусов). Большинство лекарств против того же гриппа абсолютно бесполезны, в том числе Кагоцел, Ингавирин, Полиоксидоний и т.п. Отдельно стоит упомянуть только Ремантадин и Осельтамивир, но их действие очень сомнительно, т.к. достаточно много вопросов к исследованиям эффективности. Среди этой фармгруппы стоит выделить только антиретровирусные (при лечении ВИЧ) и противогерпетические, однако они не имеют никакого отношения к коронавирусам. Также есть гомеопатические препараты, которые не помогут вам ни в борьбе с коронавирусами, ни при любых других заболеваниях.

Новый вирус 2019-nCoV относится к группе бета-коронавирусов. К тому же классу относится уже известный вирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром или атипичную пневмонию и вирус ближневосточного респираторного синдрома. Идентификация вируса осуществляется экспресс-тестом с помощью секвенирования следующего поколения (NGS), поскольку прежде всего у вирусов в группе есть различия в геноме. Экспресс-тест можно разработать в течение месяца. Кроме того, наблюдаются различия в переносчике заболеваний.

Ранее предполагалось, что носителями для 2019-nCoV являются змеи – южнокитайские многополосые крайты Bungarus multicinctus, что вызвало сильную критику. Позже китайские ученые установили, что новый вирус возник в результате гибридизации вирусов змей и летучих мышей. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Medical Virology [2]. Кроме того, было еще одно громкое и весьма сомнительное заявление о схожести некоторых участков в белке шипов оболочки 2019-nCoV с gp120 ВИЧ1 и Gag [3], но авторы статьи уже отозвали свою рукопись [4].

Очень много ходит слухов по лабораторному происхождению вируса, но это крайне маловероятно. Появление 2019-nCoV – эволюционный процесс, в ходе которого происходит естественное изменение генома. Более того – ученые уже расшифровали геном 2019-nCoV и выложили в открытый доступ [5]. Благодаря этому можно не только проследить эволюцию вируса, но и значительно быстрее создать экспресс-методы диагностики при помощи полимеразной цепной реакции. А также, что не менее важно – предсказать дальнейшую эволюцию вируса.

Процесс разработки самой вакцины обычно занимает до полугода, даже если ускориться. В дальнейшем еще необходимо тестировать на животных и людях. Сейчас принимают комплексные меры для облегчения симптомов, вызванных 2019-nCoV. Поскольку для родственника (дальнего) ВИЧ – вакцины нет, есть антиретровирусная терапия, которая сдерживает вирус, но не избавляет от него, то возможно, для 2019-nCoV будет предложена подобная терапия и со временем появится вакцина.

_____

1. https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/31/13255-v-mi.. (Дата обращения 02.02.2020)

2. Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, Xingguang Li, Homologous recombination within the spike glycoprotein of the newly identified coronavirus may boost cross‐species transmission from snake to human, J Med Virol. 2020, doi: 10.1002/jmv.25682

3. https://pcr.news/novosti/v-koronaviruse-iz-ukhanya-ob.. (Дата обращения 02.02.2020)

4. https://pcr.news/novosti/avtory-nashumevshego-preprin.. (Дата обращения 02.02.2020)

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 (Дата обращения 02.02.2020)

Текст: Марина Марченко, Максим Коневзеров, Екатерина Хананова.

Редактор: Рами Масамрех.

Дизайн: Максим Коневзеров.

*На фото ущелье Су-Баши, хребет Кыртык, приэльбрусье

Пару месяцев назад навеяло, решил оформить постом.

Пожалуй самый частый вопрос, который слышу в своей жизни: "Зачем ты ходишь в горы и водишь туда людей, возлагая на себя ответственность за их здоровье/жизни?".

Конечно мне бесконечно нравятся пейзажи открывающиеся с горных вершин, контрасты горных склонов, где сосуществуют зелёные луга с яркими цветами и снежно-скальные массивы ... вдохновляюсь этим и нахожу в этом силы. Отдыхаю там душой, любуясь идеальной гладью озёр, в которых отражаются хребты, заснеженные пики, небесная синева и красно-оранжевое солнце у горизонта. Каждый раз возвращаясь в горы - я возвращаюсь домой, там мне спокойно.

Обычный краткий ответ, который призван удовлетворить любопытство, но ведь это далеко не всё.

Там чувствуешь себя настоящим, таким, какой есть на самом деле, там чувствуешь себя живым.

В горах люди без масок, говорят то, что думают и делают то, за чем пришли, в горах всё просто и понятно.

Даже время там течёт иначе и недельный маршрут сливается в один огромный очень насыщенный день с перерывами на сон.

Горный поход, особенно по неизвестному ранее маршруту, чем-то отдалённо напоминает "войну", где от твоих решений зависит безопасность и здоровье группы доверившейся тебе. Ощущаешь эмоции, которых в городской "мирной" жизни не получить.

Думаю это такой способ самореализации, способ почувствовать что-то "настоящее" и свою значимость, как бы это эгоистично не звучало.

Но с другой стороны ты берёшь на себя огромную ответственность и обязанность рисковать своим здоровьем или даже жизнью ради участников группы, если что-то пойдёт не так.

На всём протяжении маршрута становишься для каждого из них мамой, папой, психологом, спасателем, ремонтником, ..., ...

И вот спустя годы, через тысячи пройденных километров и набранных метров, появляется осознание, что среди этих великанов, живущих миллионы лет и источающих силу, ты просто крошечный муравей, что никогда не будешь моложе, чем сегодня, а все твои заботы с проблемами - просто пыль ... и единственное, на самом деле важное, что бы в твоей жизни было что-то, что ты можешь им показать, что-то соизмеримо великое и ценное для тебя.

Как-то так, на мой взгляд, выглядит философия горного гида, инструктора-проводника или любого другого руководителя группы ...

Всем привет.

Видео узкоспециализированное.

Кто не хочет смотреть, краткое содержание: в нем я на примере посещения заброшенного дома рассказываю, как можно срубить денег по легкому, тем кто любит шариться по заброшкам.

С уважением, Евгений Хрусталев.

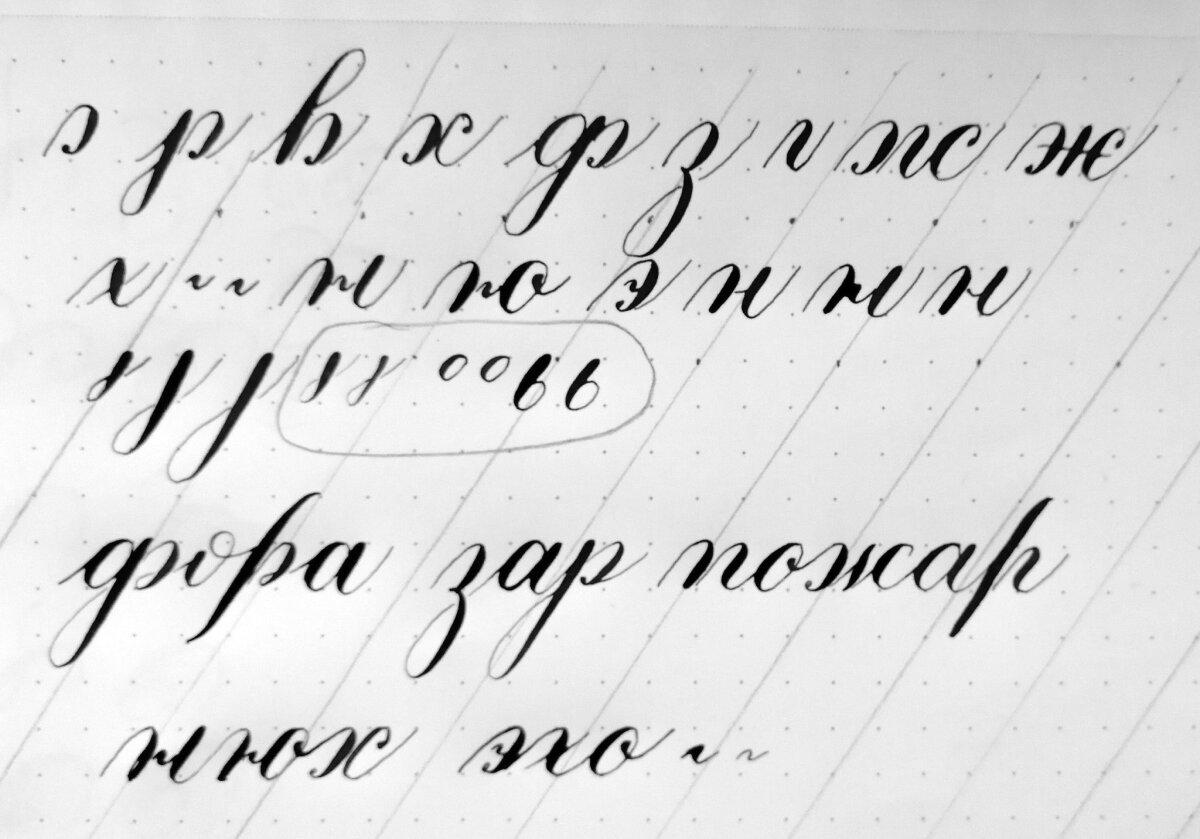

Симпатично уже получается, правда? А начинали мы совсем с простого. Если кто-то только сейчас присоединяется - вы тоже так сможете, просто читайте посты по порядку и практикуйтесь.

Следующий набор строчных букв будет последним. Куда бы вы хотели дальше двигаться - изучать заглавные буквы или краткое введение в разные стили (прыгающие - bouncing, псевдокаллиграфия - faux calligraphy, завитушки - flourishing)?

Ещё я уже 2 дня не могу опубликовать здесь пост, потому что сайт лежит. Подумываю сделать дублирующую группу в фейсбуке, вконтакте или в телеграме - есть предпочтения у вас, где лучше? Сообщите ваше мнение, пожалуйста, иначе решит большинство (или я единолично :) ) и этот выбор вам может не понравиться :)

Всем привет.

Раз уж вам нравятся такие находки - пжлст.

Среди поисков, я не самый последний человек (хоть и по старине копаю), по этому хотелось-бы поделиться историей, которую мне рассказал коллега - строитель с Украины.

Помните старый анекдот про то, как старик еженедельно выливал на огороде, ведро масла? Ему говорили: мол - картошка расти не будет. А он - да Бог с ней, зато пулемет не заржавеет.

Прадеда того мужика ликвидировали в 46 году СМЕРШовцы, он по лесам промышлял.

Потом пришли домой, поискали-поискали. А чего найдешь? Коли он пару лет дома не появлялся.

Семью не тронули.

Ну и забылось это дело. В 2015 году, мужик начал делать капитальный забор. Ну и помимо этого, прокладывал вдоль него воду.

Глубина траншеи - метра полтора.

Ну и вовремя рытья траншеи выкопал это чудо:

Во всей красе:

С его слов - не иначе прадед заныкал. Был завернут в плотную промасленную мешковину.

Я уж не знаю, что он с ним сделал и какие законы на Украине по этому поводу. С его слов - утопил в речке.

Вот так вот неожиданно прадедушка, подкинул ему "подарочек", спустя много лет.

Материал взят из

.

Сорян за сысль, кого это коробит.

Пы.Сы. Модераторов не отвлекайте - они разрешают.

Ух! Огонь!

Вот что можно найти при ремонте дома, а точнее - вскрыв полы:

Все утоплено и вообще - не у нас). Чешская Зброевка.

С уважением, Евгений.

Всем привет.

Довелось мне как-то найти патрон от "Мосинки".

Все хорошо, да тяжел зараза!

Думаю сделаю себе брелочек, выдернул первую пулю. Хоп! А там вторая.

То есть, располагались по такому принципу:

Есть видосик :

Там я более подробно раскрываю эту тему. Кому лень смотреть. Вопрос один:

- На фига оно надо???

С уважением, Евгений.

Всем здрасти. Нашли хаски гор Ногинск. Девочка. Ищем хозяев. Ну или хорошие руки.

Михаил Родин, автор научно-просветительской программы Родина слонов, главный редактор исторического журнала Proshloe о принципе историзма, источниках, "расщеплении" истории и историческом эксперименте.

Благодарим за предоставленное помещение центральную детскую библиотеку №14.

Оператор: Александр Захарченко.

Интервьюер: Елена Королёва.

Дизайн: Даниил Антоненко.

Анимация: Алла Пашкова.

Монтаж: Александр Афанасьев.

Стенограмма: Юлия Додина, Вера Толмачёва, Екатерина Тигры.

Интервьюер: А в какой момент повседневность становится историей? Наше настоящее когда становится уже чем-то, с чем можно работать историку?

Михаил Родин: Как Вы понимаете, нет никакого закона, который постановил: «вот история началась неделю назад». Тут, как и во всём, есть разные подходы. И два можно вычленить. Первый — это то, что история — собственно всё, что произошло 15-20 минут назад, и в этом смысле история очень хорошо сращивается с журналистикой, политологией и так далее. Это естественно, на самом деле так и есть. Потому что у всего произошедшего 15 минут назад корни происходят из какого-нибудь XV века. Все современные конфликты, всё, что происходит, например, на ближнем Востоке, корни у этого где-нибудь в Средневековье, а может быть и дальше. Это нормально, это естественно, как история связана с любимыми навыками, так же она связана с журналистикой, с политологией и так далее.

Второй подход — это то, что историей становится только то, что уже можно анализировать, отступив от этого, что ли. Там, где нет эмоций. Тут нет разных чётких подходов: кто-то пытается мерить годами (типа 20 лет или больше), некоторые меряют поколениями, что история — это только то, что мы не можем услышать от непосредственных участников событий. Или в пересказе через одного: «бабушка или дедушка мне рассказывали про коллективизацию, значит, это не история». Тут кто как хочет к этому подходит. Я, например, больше склоняюсь ко второму подходу, я считаю, что один из главных признаков науки — объективность. Если у тебя какие-то события вызывают субъективные эмоции, если ты с этими событиями как-то субъективно связан, если я говорю: «моя бабушка мне рассказала про коллективизацию», значит, я, наверно, не очень могу быть объективным в рассмотрении этого вопроса. И я стараюсь избегать этих вопросов, просто потому что это может повлиять на объективность исследования.

Интервьюер: И тут мы переходим к следующему очень важному вопросу: а как, так сказать, коллективная память, сложившееся мнение о тех или иных событиях в обществе влияет на историю и влияет ли вообще?

Михаил Родин: Если вспоминать того же Марка Блока, которого я уже упоминал, прошлое — это то, что изменить нельзя. Это набор событий, который сложился, и он как произошёл, так он и произошёл. Мы можем восприятие этого поменять, мы можем подменить в какой-то момент в какой-то степени рассказ об этом событии. Но само событие ты уже не изменишь. Важно: историк занимается как раз вот этим событием, и тем, как оно отложилась, а не его восприятием. Этим занимаются уже другие науки. Вопрос про коллективную память уже к психологам, может быть, даже к социологам. Потому что говорят психологи, что человек не любит запоминать плохое, он запоминает только хорошее. И вроде бы, современный расцвет фанатизма по советскому союзу связан с тем, что люди, которые там не жили, видят советские фильмы и думают «ох, как там мило, как там хорошо». А вот эти электрички, которые набиты битком ехали в Москву за колбасой, потому что её там в магазин выкидывали раз в месяц, и пол-России ехало куда-то там за тридевять земель, чтобы купить просто колбасы — этого, естественно, никто не помнит. Ну и плюс, коллективная память - это такая штука… Её как раз можно формировать. Историю переписать нельзя. Коллективную память переписать можно. Можно поменять оценки, можно по-другому расставить акценты и, собственно, это уже вопрос манипуляции.

Тут мы выходим к вопросу научности истории, говорят, что история — служанка идеологии и так далее. Так говорят люди, которые с историей не сталкиваются. Они сталкиваются только вот с этими идеологическими суррогатами и думают: «ага, сегодня переписали, значит, и история изменилась». Нет, историю точно так же, как любую науку можно использовать в сиюминутных целях. Политик может вообще всё что угодно использовать в сиюминутных целях: генетику, взяв какое-нибудь исследование, которое рассказывает о том, что казахи, предположим, все потомки Чингисхана, и начать из этого делать какую-ту политическую программу. Физику можно использовать в своих целях. Физиков-ядерщиков, ведь никто же изначально не собирался делать атомную бомбу, но физику использовали в своих целях политики. И, конечно, историю тоже можно использовать, но это не говорит о том, что она не наука, и это не говорит о том, что нет истинных знаний.

Интервьюер: Получается, про политику, обращённое в прошлое — это не совсем правильное в суждениях.

Михаил Родин: Да, это не совсем правильно, потому что, то о чём мы говорим, это как раз идеология, это не про историю. Точнее, не про историческую науку. Тут всегда есть путаница в терминах, что такое история. История — это всё: наша коллективная память, это и книжки, и ещё что-то. Я говорю сейчас про историческую науку. Вот с ней мало кто сталкивается, и поэтому много заблуждений.

Интервьюер: Получается, работать с общественным полем и общественным сознанием — задача не историка, а совершенно других людей, которые, может быть, разбираются в истории, но напрямую, как учёные, с ней не сталкиваются.

Михаил Родин: Да. И хотелось бы, что это были чистоплотные люди.

Интервьюер: Ну, в общем, не лишним было бы.

Михаил Родин: Да.

Интервьюер: А с какими дисциплинами теснее всего сотрудничает история?

Михаил Родин: Я бы задал вопрос по-другому: с какими дисциплинами не сотрудничает история. Я таких дисциплин, честно говоря, не вспомню на вскидку. Ведь современная история и наука вообще… Есть научный взгляд на мир, есть научный подход к изучению мира и там все науки переплетены очень сложно. Я очень люблю одну метафору, постоянно про неё говорю, что химия —частный случай физики, биология —частный случай химии, а история — частный случай биологии. Я не понимаю, почему всё это нужно разделять. У нас есть история Вселенной: как возникла Вселенная, как она развивалась, как планеты начали образовываться, как на планете зародилась жизнь, как эта жизнь развивалась, появился один из видов. Вот мы изучаем историю этого вида (я сейчас про место истории в других науках). И, соответственно, когда мы изучаем этот вид, мы привлекаем всевозможные данные. Археологи постоянно сотрудничают с геологами, с почвоведами, с физиками для датировки, для выяснения как формируется почва, какими слоями. Опять же, я сейчас упомянул, что даже при изучении летописей можно, оказываться, генетику привлекать, пыль изучать, ДНК пыли, и так далее и тому подобное. Статистика — это уже математика. Астрономия — это датирование, просто для понимания этих всех стоунхэджев, например, нужно её знать. Лингвистика: любое событие крупномасштабное, которое случилось в истории народа — оно откладывает свой отпечаток на языке. Есть замечательная книжка про изучение древнего индонезийского общества, его историю, заселение островов, которое построено чисто на языке. Там нет источников, это бесписьменное общество, исследователь просто копается в языке, и по языку понимает: когда, что случилось, с кем они соприкасались. На языке всё откладывается.

Интервьюер: Получается, мы приходим к выводу, о котором уже говорили сегодня: не надо разделять, надо синтезировать.

Михаил Родин: Разные этапы требуют разных подходов, разные массивы информации требуют. Человек потому и человек, что он хочет синтезировать. Он хочет находить логику, систему, где её, может быть, даже нет (это естественная потребность человека). От этого, кстати, проистекают многие лженауки, как мы знаем. Другое дело, что научный ум должен контролировать себя в этом желании: есть связь или её нет, этой связи. Он должен контролировать набор данных, которые синтезировать пытается. Ему хватает их, чтобы сделать обобщение или он взял два факта незначительных и пытается из них слепить теорию? Такое часто возникает и в лженауке, и в плохих или хороших теориях, но которые потом опровергаются или каким-то образом дополняются.

Интервьюер: Часто говорят, что история — не наука, потому что невозможно поставить исторический эксперимент. Давайте опровергнем или подтвердим, наука история или не наука. Можно ли поставить эксперимент, если да, то как?

Михаил Родин: Начнём с того, что я в принципе не согласен с этим определением, что наукой является только то, где можно поставить эксперимент. Просто потому что мы знаем огромное количество наблюдательных наук типа геологии, астрономии, где нельзя поставить непосредственный эксперимент. Это не является критерием научности, во-первых. Во-вторых, что такое эксперимент? Эксперимент — это метод объективации знания, когда мы следим за повторяющимися событиями и делаем из этого выводы. И, собственно, важна повторяемость событий. И тут уже не важно: мы их инициировали или не мы их инициировали. И в этом случае история, конечно, позволяем нам производить умственные эксперименты.

Как это можно делать. Во-первых, самое главное — это метод объективации. Это метод исследования, когда ты читаешь хорошую историческую книжку, снабжённую научным аппаратом, и тебе исследователь в этом научном аппарате вываливает весь ход своей мысли, всю информацию, которую он использовал. То есть, грубо говоря, все источники, откуда у него взята вот эта информация, как у него построена логическая цепочка, ты читаешь просто текст, а в подстрочнике там всё это есть. И это своего рода тоже эксперимент. Потому что любой другой исследователь в любой точке земного шара в любое время, даже через 100 лет, может взять эти же кубики и попробовать их сложить: сложатся ли они у него или нет. Если не сложились, эксперимент не удался. Если сложились — вот тебе эксперимент. Мы из одних и тех же данных собираем какую-то концепцию. Ничем не отличается от физики. Это первый момент.

Второй момент, собственно, это повторяемость событий. Недавно мне задали вопрос: почему мы должны изучать что-то ещё кроме истории России? Мы-то живём здесь, нам главное с собой разобраться. Но это абсолютно ненаучно, потому что, если мы хотим понять, как что-то происходит, мы должны как раз искать параллели, мы как раз должны искать повторяемость событий. Этих событий полно. Государства возникали много ра:, давайте посмотрим, какие условия общие при возникновении государств. Письменность возникала много раз, посмотрим, какие условия. Такие эксперименты ставит сама жизнь, а мы за этим наблюдаем. Понятно, что письменность никогда, ни разу, не возникала в каких-нибудь обществах, где нечего считать, например, чьи-то долги. И где простое общество, которое не требует какой-либо долгоиграющей памяти предков, например, как доказательство знатности своего происхождения. Вот эти два фактора, я могу наврать, но эти два фактора, которые даже я вижу во всех этих обществах. А это уже закон. Как минимум это повторяющиеся какие-то мотивы, которыми руководствуются люди. И значит, мы можем выводить какие-то, если не законы, то принципы функционирования истории.

Интервьюер: Всё-таки история — наука.

Михаил Родин: Конечно. Что такое наука? Наука — это система формирования объективных знаний. У неё должен быть обязательной объект. У истории есть объект исследования. Потому что (если вы хотите, уберём дурацкое слово «человечество») есть история конкретного биологического вида. Есть проблемы с развитием этого вида, и нам нужно понять, как он развивался — значит, у нас есть объект. Есть методы исследования, мы про них практически последние 40 минут говорим. У него должна быть объективация знаний. Про неё я тоже немножко сказал, что мы должны приводить всё к тому, что каждый исследователь, повторив ещё раз этот мысленный эксперимент, должен прийти к тому же результату. Если нет, окей, давайте обсуждать. Плюс, если мы говорим о каких-то субъективных вещах типа национальной точки зрения на свою историю, то именно поэтому историки и занимаются всей историей разных регионов разных точек Земли. Если собираются американский историк и русский историк, они проводят мысленный эксперимент вместе и приходят к одному и тому же выводу — значит, это объективно. И такие методы есть. Опять же, есть проблема с тем, что любой человек изначально так или иначе субъективен. Но это методологическая проблема. Такая же существует в астрономии. Мы не можем посмотреть, что там происходит на такой-то частоте, которой не соответствует наше зрение. Казалось бы, всё, мы не можем выяснить, что там со звёздами — но нет, мы решаем эту методологическую проблему: мы придумываем оптику, мы придумываем какие-либо радиотелескопы и так далее. И здесь тоже самое. Мы знаем, что мы субъективны, мы придумываем, как с этим бороться. Всё. Если кто-то считает, что нет, невозможного избавиться от субъективизма, то это его проблема. Не надо судить о людях по себе.

Интервьюер: Не надо называть историю не наукой из-за этого.

Михаил Родин: Не надо.

Интервьюер: Спасибо большое, Михаил!

Михаил Родин: Вам спасибо!

Интервьюер: Спасибо, уважаемые зрители! Классно, что вы с нами!

Михаил Родин, автор научно-просветительской программы Родина слонов, главный редактор исторического журнала Proshloe о принципе историзма, источниках, "расщеплении" истории и историческом эксперименте.

Благодарим за предоставленное помещение центральную детскую библиотеку №14.

Оператор: Александр Захарченко.

Интервьюер: Елена Королёва.

Дизайн: Даниил Антоненко.

Анимация: Алла Пашкова.

Монтаж: Александр Афанасьев.

Стенограмма: Юлия Додина, Вера Толмачёва, Екатерина Тигры.

Интервьюер: Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала SciTeam! Наука ли история? Какие принципы она использует, есть ли в ней научный метод, можно ли поставить исторический эксперимент? Я этого не знаю, но это знает Михаил Родин — историк, автор подкаста «Родина слонов» и главный редактор исторического журнала «Proshloe». Давайте у него это спросим. Здравствуйте, Михаил.

Михаил Родин: Добрый день!

Интервьюер: Скажите, пожалуйста, что такое «принцип историзма» и на чём он основан?

Михаил Родин: Самыми простыми словами «принцип историзма» можно объяснить так: это две фразы — «всё меняется» и «всё взаимосвязано». То есть мы любое явление должны рассматривать в его развитии и в историческом контексте. Это, в общем, очень полезная штука для всех, и для людей, даже не связанных с историей. Если его будут все знать, то будет возникать меньше дурацких вопросов, например: «что такое русский язык»? Потому что любой специалист по лингвистике, применяя как раз исторический подход, спросит: «русский язык когда?» Понятно, что русский язык развивается, и русский язык в XII веке, это совсем не то же самое, что язык в XVI веке и тем более язык в XX веке. И второй вопрос, который он задаст — «русский язык где?». Потому что любое большое явление имеет ещё географическую плоскость и изменяется в зависимости от географии. То же самое, если мы говорим о дурацких вопросах, которые возникают от незнания принципов историзма — это про гигиену в Средневековье. Люди любят спрашивать: «в Средневековье люди мылись или нет?». Тоже в первую очередь историк задаст вопрос: «в Средневековье — это когда?» Потому что Средневековье — это плюс-минус 1000 лет, огромный период жизни человечества, и за это время много чего поменялось. И второй вопрос он задаст: «А где?». Потому что точно так же, как в разных регионах Европы (если мы говорим про Европу — чаще всего что-то про неё спрашивают) были разные обычаи, разные ситуации, и там по-разному всё менялось. Например, Испания XIII века — это совсем не Испания XV века, там даже разные населения были по этническому составу. Принцип историзма — это, собственно, то, что делает во многом историю наукой. Потому что мы можем смотреть на события не как на какие-то разрозненные явления отдельные, невзаимосвязанные факты, а именно как на систему. И очень важно наблюдать, как меняются какие-то явления. Если мы говорим о каком-нибудь явлении, то нужно понимать, что в начальной его точке оно может быть одним, а в конце будет совершенно другим.

Например, я писал диплом по римской клиентеле. В ранней Республике, даже в царское время, клиент — это человек, инородец какой-то, который не включён в римскую общину, он непонятно каким законам должен подчиняться, и он никто здесь, в Италии, в Риме конкретно. Ему нужно было как-то вписаться в общество, поэтому он приходил к какому-нибудь хозяину, главе семьи, и включался как клиент в его семью. То есть становился частью семьи. Он не был рабом, но он как бы становился подчиненным членам семьи, и тогда всё становилось понятно: «Кто это? Это клиент такой-то семьи». Значит, теперь мы понимаем, как к нему обращаться, и знаем, какие у него юридические права и обязанности и так далее. Но через несколько столетий, во время существования уже Римской империи, этот институт совсем изменился. Клиентела из способа включения в общество превратилась в некую протокорпоративную структуру. Потому что развивалась экономика, потому что нужно было налаживать большое количество горизонтальных и вертикальных связей, но не было механизмов этого. Тогда использовали этот старый приёмчик «клиент-патрон», эти взаимоотношения — и перенесли на новые условия. Естественно, это происходило и развивалось очень медленно, и, например, в первом веке нашей эры клиент — это скорее менеджер разного статуса, который выполняет какие-то поручения, берёт на себя фронт работы по обеспечению хозяйства патрона. Например, он заведует какими-нибудь дальними галльскими факториями, которые зарабатывают для его патрона деньги. И если в царскую эпоху, в раннереспубликанскую эпоху клиент — это, скорее всего, человек очень невысокого статуса, то здесь это мог быть вполне себе высокоранговый человек, который просто в силу каких-то обстоятельств выполняет работу на другого. Мы видим, что это явление изменилось радикально, и так можно говорить про что угодно.

Интервьюер: Получается, название у нас осталось, а явление стало совсем другим в своём корне.

Михаил Родин: Да. О чём ещё важно знать: я сейчас говорю, как это развивается, но есть же ещё и контекст! Контекст очень важно учитывать. Например, если мы захотим поговорить про рыцарские доспехи. Рыцарские доспехи разные в разные эпохи Средневековья. И понятно, что они не просто так видоизменяются, это связано с экономикой, с военным делом, с эволюцией наступательного вооружения, с развитием металлургии, и даже с какими-то социальными явлениями. Всё это влияет на развитие доспеха, и поэтому, когда мы смотрим на неё [эту тему — прим.], хороший исследователь не может просто так, отдельно, изучать рыцарские доспехи. Он должен понимать, что на них влияет в разные периоды времени.

Не знаю, просто или нет, но вот так можно объяснить принцип историзма.

Интервьюер: То есть контрольное — что у нас какой-то предмет не может существовать сам по себе в вакууме, потому что он не в вакууме. Он внутри общества.

Михаил Родин: Да. И он всегда существует во времени, а значит, он всегда изменяется.

Интервьюер: Хорошо. Скажите, пожалуйста, что делать, если у нас нет прямой связи между двумя событиями? Как нам установить её?

Михаил Родин: Тут есть, я бы сказал, два важных момента: во-первых, скорее всего связь есть, мы её просто не видим, но можно (а в некоторых случаях нужно) найти. А вот когда мы её уже нашли, тут вопрос вот в чём: какое значение придавать этой взаимосвязи? Я не знаю явлений, которые нельзя было бы связать между собой. Ну вообще ни одного не представляю. Другой вопрос — насколько сильна эта связь, и насколько она влияет на эти два предмета? Условно, если нам кажется, что мы не знаем какого-нибудь мигранта из Средней Азии и не имеем с ним никаких связей, то на самом деле у нас с ним очень крепкая связь, потому что он каждое утро нас будит ледорубом, разрубая лед у нас во дворе. И мы просто не можем выспаться. Мы даже не знаем его имени, но эта связь есть, а через него, например, мы можем быть связаны с каким-нибудь коррумпированным милиционером, который однажды его арестовал, и он не вышел на работу, поэтому с утра лед не был почищен, и мы сломали ногу. То есть связь есть, и — о боже! — мы связали себя с коррумпированными полицейскими. Но вопрос в том, что нужно оценивать, насколько это важные связи, насколько они случайные. И это вопросы анализа. А так-то связать можно всё с чем угодно.

Интервьюер: Хорошо. Это интересно, связь через косвенные причины…

Михаил Родин: Есть же такая поговорка о том, что все связаны друг с другом на планете Земля максимум через три рукопожатия…

Интервьюер: Шесть рукопожатий.

Михаил Родин: Шесть — это, по-моему, очень много! [Смеётся] Я думаю, что даже через три!

Интервьюер: Интересно было бы эксперимент какой-нибудь провести на эту тему. Скажите, пожалуйста, из чего складывается знание об историческом событии?

Михаил Родин: Ну вот это, наверно, самый простой вопрос для историка; но видимо, не самый простой для людей, которые не связаны с исторической наукой. Конечно же, знание о нём [историческом событии] складывается через источники. И тут очень важно понимать, особенно когда ты, например, сталкиваешься с какой-нибудь лженаукой, просто смотреть на источники — это главное. Не может быть никакого знания вне источников. У тебя могут быть предположения, у тебя могут быть какие-то догадки, которые ты выстраиваешь на основе каких-то там логических цепочек — но, если у тебя нет источника, тебе неоткуда брать информацию, — значит, ты уже выдумываешь. А это уже такой скользкий путь.

Понятно, что можно найти списки видов источников, естественно, что это могут быть воспоминания, устные источники, могут быть письменные, могут быть археологические и так далее и тому подобное. Очень много их типов, и, собственно, знание — реальное, настоящее — оно чаще всего складывается из перекрестного анализа этих источников. Если ты хочешь получить знания более-менее достоверные, ты должен как минимум сравнить между собой разные письменные источники, желательно, чтобы они происходили с разных сторон какого-то конфликта (если есть конфликт) или вообще взгляд с разных точек зрения. И вот там, где они пересекаются, то, в чем они будут согласны, скорее всего, является действительно истинной какой-то материей. Если нет — там уже возможны варианты развития событий.

Кроме того, очень важно, когда пересекаются между собой сведения источников разного типа. Например, если мы говорим про Пелопоннесскую войну — в основном мы про неё знаем от Фукидида, который написал историю Пелопоннесской войны. По большому счету, мы можем — и мы обязаны — к этому относиться не как к истории Пелопоннесской войны, а как к рассказу Фукидида о Пелопоннесской войне. Если у нас нет никаких других источников, то мы не можем её воспринимать как полноценную историю. Мы знаем от Фукидида, что вроде бы это произошло, но, если мы подкрепляем эти письменные источники какими-то другими — вот это всегда ценно. В данном случае, конкретно про Пелопоннесскую войну, есть прекрасная история: это большое важное событие, эта война описывается во всех учебниках истории. Понятно, что мы можем проверить было или не было, всё это выглядит реалистично, мы можем разные как бы пенёчки подставлять под это, как минимум, это всё совпадает с другими нашими знаниями. Но очень круто, когда подкрепляется, например, эпиграфикой. Когда в XX веке нашли стелу, или, не помню, какой-то памятник, в археологических слоях, мы его можем датировать. И на камне написана какая-то цитата из договора между Афинами и союзниками, и буквально дословно этот текст совпадает с сообщениями Фукидида. И мы понимаем, что Фукидид это написал в V веке до нашей эры, что полный текст переписывали, копировали много раз, и он дошел до нас в свитке каком-нибудь средневековом. А тут мы в XX веке находим на камне в земле кусок этого текста, который соответствует. И тогда мы понимаем: всё. Всё сложилось.

Интервьюер: По крайней мере, в этой точке всё правильно.

Михаил Родин: Да, как минимум в этой точке всё правильно. Всё остальное мы можем критиковать. Но мы каждый кусочек текста, каждое сообщение должны так критиковать. Историк всегда чётко понимает: вот это событие для него более-менее достоверно, потому что оно упоминается в разных источниках, вот это событие может быть менее достоверным, а вот это вот ангажированная какая-то подача. Собственно, работа историка — анализировать тексты, чтобы пытаться понять, что достоверно, а что — нет.

Интервьюер: Какие источники используются чаще всего и как мы можем определить истинность самого источника, что это не какая-то там подделка, не новодел, а действительно аутентичный материал?

Михаил Родин: Раньше бытовала такая точка зрения, что если нет письменного источника — нет истории. Но сейчас (ещё школа «Анналов» об этом говорила, Марк Блок, Люсьен Февр — то есть почти с середины ХХ века) мне кажется, подход стал более широким, то есть нет такого чёткого деления на археологию, на эпиграфику, на историю. Понятно, что история должна все источники принимать во внимание, и соответственно, к разным источникам нужен разный подход в определении их достоверности. Если мы говорим про письменные источники, то там есть классическая система определения, есть внешняя критика источника.

С чего, собственно, начинается анализ. Мы нашли какой-то фолиант, какую-то книжку, и нам нужно понять: похоже это на манускрипт, на рукопись ХVI века, или нет? И мы пытаемся это физически понять. Проще всего это делается — если мы конкретно говорим про летопись — на чём она написана? Во-первых, бумага это или кожа, пергамент? Бумага очень хорошо датируется. И мы сразу понимаем, в какой период времени на чём больше писали, когда вообще впервые на Русь проникла бумага. Если мы видим: ага, это бумага, — то на бумаге того времени есть филиграни так называемые. Там в процессе производства технологическая схема такая: вываливали вот эту кашицу на сеточку, на сеточке были разные рисуночки, и технологически эти сеточки постоянно приходилось менять. И вот эти рисуночки — они называются филиграни — остаются на бумаге, их на просвет видно, и есть огромные альбомы этих филиграней для Европы, для разных мельниц. Просто эти все филиграни учтены, это как бы обычный бухгалтерский административный документ — когда какую сеточку поменяли.

Интервьюер: То есть берём источник, сверяем с каталогом, смотрим: ага, это ХVI первая половина?

Михаил Родин: Да не то, что первая половина — в некоторых мельницах некоторую бумагу можно датировать с разницей 5-10 максимум лет. Это очень точно. Сейчас уже мы можем анализировать чем написано, сами чернила, из чего они сделаны, соответствует или не соответствует. Потому что по логике можно взять бумагу старую и на ней что-то там написать, но мы можем чернила анализировать. В последние годы в Англии (я знаю, было исследование) применяют совершенно фантастические технологии: когда мы пишем чернилами по бумаге, понятно, что это краска, которая ложится на бумагу. Но в воздухе витает пыль, и в тот момент, когда краска ложится на бумагу, она эту пыль прибивает и как бы зарисовывает. Эту пыль можно проанализировать генетически. Просто пыль же чаще всего - это остатки нашей кожи и ещё чего-то. И уже ДНК этой пыли начали исследовать, поэтому даже находят круг людей, которые могли написать вот это и обращаться к этим документам. Просто по пыли. Я сейчас рассказываю, а у самого мурашки, потому что это какая-то совершенно чудовищная технология.

Интервьюер: Фантастика какая-то, действительно.

Михаил Родин: Да, совершенно верно, фантастика. Но это вот то, что сейчас начало развиваться. Есть более простые методы. Мы уже переходим к внутренней критике источника, как это написано.

В разную эпоху использовались разные шрифты и разные манеры написания. У нас сейчас более свободный почерк, мы привыкли к этому. Тогда как людей научили писать букву, так они её писали. И, например, исследователи в Новгороде, когда находят какие-то записи новгородские, могут даже датировать вплоть до десятилетий просто по почерку, потому что они знают, что был учитель грамоты (по-моему, даже имя его известно), который учил писать вот так и все его ученики писали вот так. Они даже, находя где-то на стене нацарапанную надпись, понимают: ага, вот это его манера. Но чаще говорят просто о том, что есть устав, полуустав, скоропись — шрифты, которые менялись со временем, и по ним можно понять. Как я уже говорил, русский язык разный и он меняется. Соответственно, если мы видим, как применяются какие-то словоформы, я не лингвист, не могу сказать точно, но мы можем сказать — вот это язык такой эпохи. Подделать его можно. Но нужно быть чрезвычайно крутым специалистом в этой отрасли, чтобы вот так качественно подделать.

Потом мы начинаем анализировать уже содержания. Очень многие подделки постоянно возникают. Многие думают, что историки их всегда обманывают, ещё что-то. Подделка — это нормальное жизненное явление для любого историка. Особенно в XIX веке, в эту романтическую пору очень любили подделывать источники, историки с этим постоянно боролись. Это было совершенно нормально. Но подделку видно просто по тексту. Когда человек подделывает источник, он не знает быт того времени, какие-то реалии. Он постоянно делает ошибки и историк, который хорошо погружён в эпоху, понимает: «нет, это писал человек другого времени».

Например, есть такой знаменитый «источник», якобы написанный Петром I, это, собственно, завещание Петра I. Его использовали в идеологических войнах разных. Причём не сохранилось его исходников, то есть внешнюю критику нельзя навести, по бумаге там… Просто переписанный текст сохранился. И читая этот «источник», историки (наши причём, у меня была программа этому посвящена) взяли этот текст и установили, кто, когда и как мог написать этот источник. По тому, что он, условно, написан на якобы французском языке, (я могу в данной конкретике путаться), но с ошибками, которые чаще всего допускают поляки. И он использует какие-то обороты речи, просто калькировано переведённые, которые использовались в польском языке такого-то времени.

Интервьюер: Наводит на размышления, конечно.

Михаил Родин: Да, и так и было выявлено, что это подделка. Нашли конкретного офицера, конкретно у него был доступ к такому-то архиву, который мог в таком-то году, и он там мог подделать. И благодаря этому анализу этого источника, доказали, что это подделка.

Интервьюер: Тоже интересный момент: вот у нас появился какой-то текст. У нас нет первоисточника, но есть переписанный не очень понятно кем аналог. Мы всё равно можем принять его в рассмотрении и решить для себя вообще насколько он достоверен, можно ли с ним дальше работать или нет?

Михаил Родин: Да. Есть много спорных документов. У нас много документов, от которых не дошло первоисточников. Но это большой труд и историки докапываются и анализируют их. Так это и работает.

Интервьюер: Вообще эта история с переписыванием текстов мне напоминает о расколе церкви. Он же произошёл из-за того, если я ничего не путаю, что решили сверить современные книги с греческими оригиналами, и оказалось, что там накопилось какое-то число опечаток, ошибок, и вроде канон-то исходник …

Михаил Родин: Вы, скорее всего, сейчас говорите не про раскол церкви, а про реформы.

Интервьюер: Да, Никон. Извините, я не историк.

Михаил Родин: Когда появились старообрядцы и наша, так сказать, классическая русская православная церковь. Да, естественно, накапливаются ошибки. Но там даже не только при переписывании, там про обрядовость (потому что одни крестятся двумя пальцами, другие третями пальцами), даже в обрядах накапливаются ошибки. Чаще всего, если мы говорим про наши вот эти классические, я бы так сказал, религии, они так и разделяются, и становятся разными религиями. Так было, например, с иудаизмом и с христианством. Что такое христианство? Изначально это ересь иудейская. Они как раз говорили о том, что «вы накопили много ошибок, а мы хотим вернуться к истинной вере, к тому, что было завещано, вера Завета». А потом дальше понеслось… Протестантизм — это тоже движение к тому, чтобы вернуться к чистоте первоначальной веры. Раскол православия и католицизма немножко сложнее…

Интервьюер: Говорят, там экономические причины какие-то были, в том числе?

Михаил Родин: Всегда не без этого, естественно. Я выступаю за многофакторный подход, потому что на любое событие есть, конечно, самая главная причина, но чаще всего это не одна причина.

Интервьюер: Всегда комплекс.

Михаил Родин: Да.

Интервьюер: Но это разумно. Всё-таки такие глобальные процессы, какой-то один фактор не может повлиять на всё это. Логично. Вот мы поговорили про расщепление религий, давайте поговорим про расщепление истории, так сказать, в XX веке. Насколько сильно она раздробилась, и какие направления из того, что осталось. Какие самые перспективные, и что самое интересное сейчас?

Михаил Родин: Под раздроблением Вы, я подозреваю, имеете в виду разные направления в смысле в исследованиях, узкие тропки, которыми пошли историки?

Интервьюер: Да, совершенно верно.

Михаил Родин: Многие говорят, что это плохо. Я считаю, что это естественный процесс. Есть такая кривая, я бы сказал, оптимистичная и пессимистичная в науке, мне кажется, во многих науках такое бывает, в истории точно такое есть. Потому что, если мы поговорим про конец XIX — начало XX, было такое романтическое оптимистичное время, когда учёным показалось, что они накопили огромный массив эмпирических данных и теперь можно от анализа, то есть от раздробления фактов на части, перейти к синтезу. Тогда, собственно, появились все вот эти формационные подходы, цивилизационные подходы, это попытка посмотреть свысока и понять, какие законы всем этим движут.

Но потом начал превозобладать такой пессимистичный взгляд, потому что появилось огромное количество фактов, которые не укладываются в прокрустово ложе всех этих теорий. Например, тот же самый формационный подход, я большой его фанат. Я считаю, что систематизация и материалистический взгляд на историю, и, при анализе, повышение роли экономических каких-то факторов, очень много дал. Но сейчас уже понятно, что формационный подход построен на очень малом количестве данных. То есть тогда, когда работали Маркс и Энгельс мы практически не знали юго-восточную Азию, как там было с историей, мы очень плохо знали Китай, там за последние 20-30 лет археология столько всего нашла, что мы понимаем, что там всё по-другому развивалось. Очень плохо знали мезоамериканские цивилизации. Не так чтобы совсем плохо, но дурно знали Месопотамию, очень много с тех прочтено. Тогда ещё была, конечно, археология, уже в тот момент её можно считать научной археологией второй половины XIX – начала XX века.

Казалось бы, простой вопрос возникновения религии. Что нам диктует формационный подход — это то, что происходит неолитическая революция происходит, то есть люди начинают заниматься сельским хозяйством, у них повышается производительность труда, появляются излишки продукта, на которые могут жить отдельные классы воинов, жрецов. И вот тогда появляется религия. Но в Турции в 1963-м году был найден Гёбекли-Тепе. Он до недавнего времени, буквально до прошлой недели, считался самым старым храмом в мире. Ему 12000 лет, это самое начало неолита. Он ещё создан кочевниками-собирателями. Мы понимаем, что это не простой комплекс, его построить чтобы, нужно было организовывать большие массы людей. Соответственно, нет, религия в таких уже больших масштабах возникла ещё до появления сельского хозяйства, до такого хорошего оседания на землю. И очень много таких фактиков, которые уже не укладываются. Весь формационный подход, в основном, построен на европейском материале. Мы смотрим на феодализм, а его во всём мире практически-то и не было. То, что мы называем феодализмом как концепция, разваливается уже сейчас, даже для Европы. Потому что мы понимаем, что в каждой стране всё по-другому. И не обязательно любое общество проходит эти стадии.

Начинает всё это разваливаться — вот я к чему. И от этого все начинают утыкаться в маленькие какие-то области. «Давайте мы не будем больше думать о большом, мы хотя бы выясним, что именно вот здесь у нас произошло». Такой подход развивается, то есть теперь каждый специалист является специалистом в своей узкой отрасли. И причём не только в отрасли (имеется в виду какой-нибудь период или какая-нибудь точка на карте), а ещё свой подход. Я думаю, что раздробленность истории сейчас начинает преодолеваться. Сейчас уже опять столько накопилось эмпирическиго материалп, что начинает преодолеваться раздробленность. То есть был всплеск микро-истории, когда люди копались в мелочах, каждую деревню изучали, статистику этой деревни, калории считали, сколько кто из каких крестьян в XVI веке где-нибудь в Голландии съел. Сейчас уже макро-история расцветает, то есть опять пытаются находить какие-то общие черты и посмотреть с высоты птичьего полёта, но уже по-новому, уже какие новые системы.

Интервьюер: Снова к синтезу идём.

Михаил Родин: Снова идём к синтезу, дай Бог.

Однажды я играл в неприличные игры

Недавно был на вечеринке по случаю дня рождения у одного из друзей.

В разгар веселья было принято общее решение во что-нибудь поиграть. Хозяин дома предложил сыграть в игру категории «18+» и достал карточки со всякими неприличными вопросами про секс.

- Преимущество этой игры в том, - пояснил он собравшимся, - что ты узнаёшь много странных и неожиданных вещей про окружающих.

Кто-то попросил его привести пример.

- Ну, например, - ответил хозяин дома, - в прошлый раз, когда я в неё играл, для меня было большим шоком узнать, что больше половины собравшихся не видит ничего страшного в том, чтобы мастурбировать в присутствии спящих людей.

Я долго над этим размышлял. Но так и не понял – зачем будить людей из-за таких пустяков?

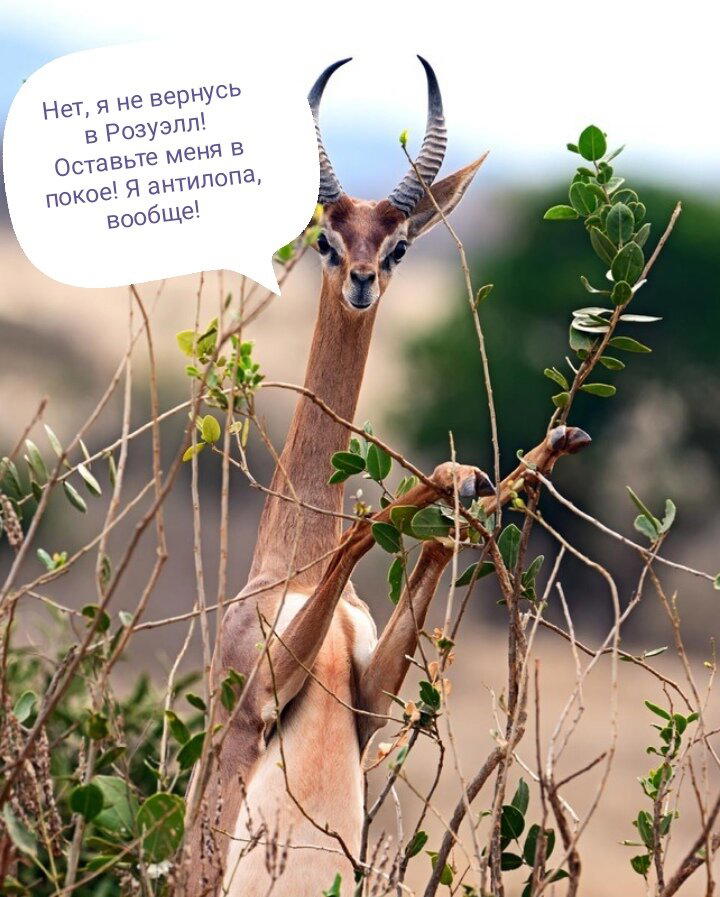

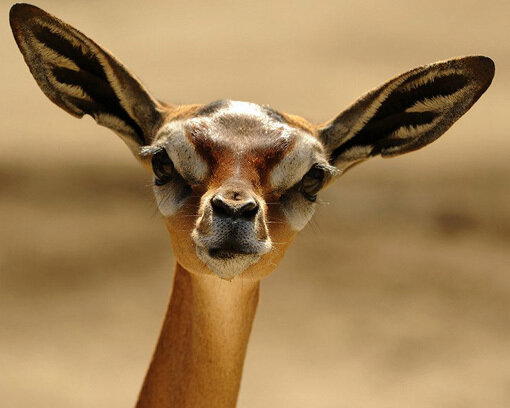

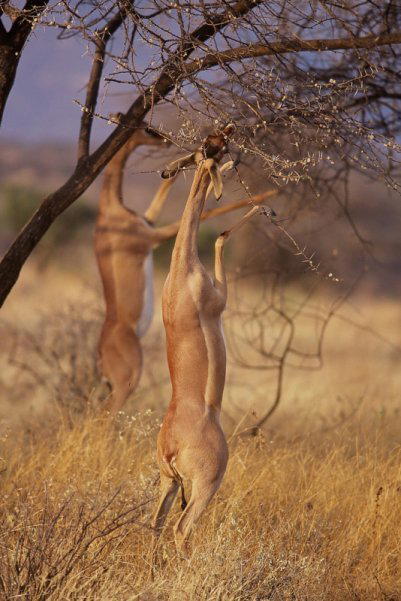

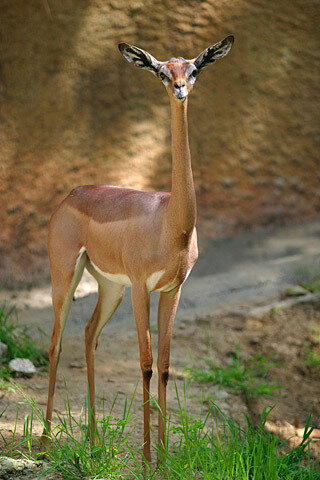

Геренук или жирафовая газель подсемейства настоящих антилоп, семейства полорогих. Из-за особого строения тазобедренных костей может с легкостью стоять на задних лапах и объедать листву, недоступную другим травоядным.

Очередной раз напоминаю, что белки должны составлять порядка 1,5-2 г/кг (граммы на килограмм собственного веса), жиры порядка 0,8-1 г/кг, остальное углеводы, но так, чтобы примерно выходило около 30-34 ккал/кг, исходя из вашей физической активности и целей. Как более точно узнать свою норму калорий без формул я писал ранее [1]. Хотя можно отталкиваться и от стандартных формул [2].

А вот здесь встаёт определённая проблема. Частенько сталкиваюсь с рассуждениями о том, что большому человеку сложно набрать норму белка из обычной еды. Дескать, вот человек весит 100 кг, хочет похудеть. Исходя из нормы 2 г/кг, он должен есть 200 г белка. Это ж нереально!

Но «фишка» в том, что вам не нужно считать граммы белков на весь центнер вашего «жира». Количество белка должно считаться на относительно сухую массу тела. То есть понятно, что не бывает людей с 0% жира, но есть определённая «здоровая норма» [3]. Условно говоря, пресс у мужчин можно увидеть примерно при 12% жира, у девушек примерно при 16% жира. Разумнее отталкиваться именно от этих цифр.

Здесь уже на помощь приходит либо биоимпедансный анализ тела, либо другие способы, и хотя бы «на глаз» по картинкам из интернета. Кстати, наиболее простую формулу для определения % жира в теле я приводил ранее [4].

Теперь разбираем нашего стокилограммового монстра. Вот он вычислил, и получилось, что у него 45% жира в теле. При норме 12%. То есть лишних 32% жира, которые не нужно «кормить» белком. Из 100 кг вычитаем 32%, и у нас уже остаётся 68 кг. Вот теперь 68 мы уже и умножаем на 2 г белка, и получаем 136 г белка вместо 200. С жирами история такая же – жир на жир считать не стоит.

Вывод:

- определяемся чего хотим – похудеть, набрать вес или поддерживать его. Вычисляем свою норму калорий, используя либо формулы [2], либо более точный вариант [1]. Затем определяем % жира в теле [4], вычисляем сколько % там «лишние», исходя из условно предложенного варианта нормы для мужчин – 12%, для женщин 16%. Исходя из полученной массы тела, считаем: белки – 1,5-2 г/кг, жиры – 0,8-1 г/кг, остальное углеводы под «остаток» калорий.

Всем правильного питания!

Источник:

Целую неделю я размышлял над словами Валеры. И в конце концов, пришёл к выводу, что нам с Лидой нужно серьёзно поговорить.

В субботу, впервые за всю неделю, установилась солнечная погода и я сказал:

- Пойдём гулять?

Мне показалось, что Лида взглянула на меня с некоторым подозрением, но прогуляться согласилась. Мы вышли на улицу.

Разговор не клеился. До марсова поля мы дошли в полном молчании. Я посмотрел на вечный огонь и на газоны, в которых только-только начала пробиваться свежая зелень. Прислушался к своим ощущениям и понял, что для запланированного разговора это место не подойдёт.

- Всё в порядке? – нахмурилась Лида. Я рассеянно кивнул, и мы отправились дальше.

На набережной было красиво, но чересчур холодно и ветрено. Поэтому, перебрасываясь короткими фразами, мы пошли дальше.

На дворцовой площади было слишком людно. Интуиция подсказывала мне, что для беседы это место тоже не подойдёт. Я растерялся. Мне-то казалось, что этот маршрут будет идеальной обстановкой.

Мы свернули на Невский проспект.

- У меня такое ощущение, - осторожно начала Лида, - что ты хочешь о чём-то поговорить.

Я неуверенно кивнул.

- Это как-то связано с нашими отношениями?

Я снова ответил кивком.

- Это будет очень серьёзный разговор? – В её голосе прорезались нотки тревоги.

Я посмотрел в её огромные глаза и кивнул третий раз.

- Так. – Выдохнула Лида. – Вот чуяло ведь моё сердце что-то недоброе… Знаешь, что? Если у нас планируется серьёзный разговор, то мне нужны калории. Поэтому давай-ка найдём шавермочную с самым усатым армянином и я стрескаю самую вредную, жирную и вкусную шаверму, которую он сможет соорудить. А потом говори, всё что собирался.

- Справедливо. – Согласился я. – Мы ищем что-то вот в этом духе?

Мы как раз проходили мимо крошечной захудалой шавермочной на два столика. Пыльная витрина была заклеена выцветшей рекламой. Я галантно открыл перед Лидой дверь, и мы зашли внутрь. Интерьер не поражал воображение роскошью. Но пахло от прилавка вкусно. Кроме нас посетителей внутри не было.

- Мне пожалуйста большую на лаваше. – Деловито попросила Лида у кассирши.

- Балшую на лауашэ!!! – Громко проорала та, и паренёк, дремавший возле неё на табуретке, подскочил и засуетился.

- Соус поболшэ вам, поменшэ?

- Как можно больше.

- Лук киласт?

- Обязательно.

Шаверма на глазах приобретала внушительный вид. Я подумал и заказал тоже самое.

- Итак, - сказала Лида, откусив и прожевав большой кусок. Глаза у неё были драматично серьёзными. - Скажи честно - ты хочешь со мной расстаться?

- Вообще-то нет, - улыбнулся я.

- Мда. Знаешь, тебе стоило прояснить этот момент до того, как я пустилась во все тяжкие с этой шавермой… -вздохнула она. - Тогда о чём же ты хотел поговорить?

Я задумался.

Весеннее солнце пробивалось сквозь пыльное стекло. Хотелось скинуть куртку и взлететь.

- Ты выйдешь за меня? - Тихо спросил я.

- Да.

Некоторое время мы молчали. Лида отложила остатки шавермы и смотрела свозь витрину на тротуар Невского проспекта. Она улыбалась, но глаза у неё подозрительно блестели.

- Это я не плачу, - сдавленным голосом объяснила она, перехватив мой взгляд, - это просто лук злой… Могу я попросить тебя, как своего будущего мужа, сходить на кассу и взять мне чаю? Надо чем-то лук перебить…

Я кивнул, поцеловал её и ушёл за чаем, радуясь, что она не видит, как я на ходу вытираю глаза.

Лук в шаверме и правда был очень злой.

КОНЕЦ ВТОРОГО СЕЗОНА

Хеллоу, амигос.

Давайте обсудим вопросы механической шлифовки металлических железяк.

С ручным процессом вроде всё понятно - берёшь абразив и возюкаешь, постепенно уменьшая размер этого самого абразива, пока не получишь то, что хотел. Для кромок и плоскостей этот метод вполне себе норм. Но рано или поздно получается так, что есть некая форма, куда не получается подлезть ни диском болгарки, ни чем либо ещё, для ПРОДУКТИВНОГО съёма и тогда что? Правильно. Галтовка.

Вообще, мехшлифовка это целый мир. Просто по типу процесса галтовки бывают мокрые и сухие. По принципу действия: электромагнитные, барабанные, роторные, лотковые... Галтовочные тела (т.е. сам наполнитель) варьируется от электрокорунда причудливых форм (пирамидки, скошенные цилиндрики, чечевицы и т.д.) до натуральных финишных наполнителей типа скорлупы грецкого ореха с тонкой абразивной пастой. Короче, траст ми - разбираться тут можно оооочень долго и, честно говоря, я не являюсь специалистом в данной области, чтобы с трибуны делать серьёзные щщи и диктовать конспекты.

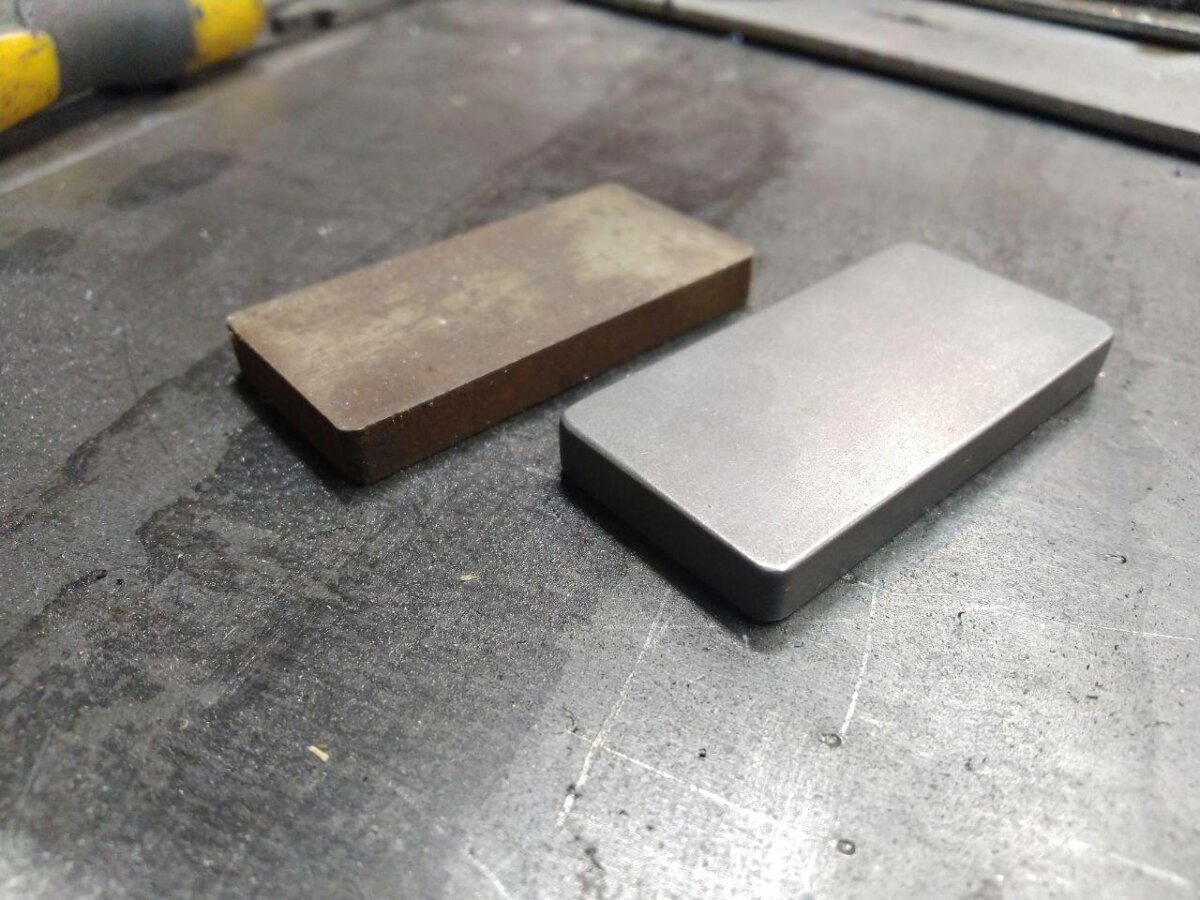

Моя задача по данному вопросу ограничивается отбивкой шлака, съёмом ржавчины, а также набитием фаски на небольших (размером до плитки шоколада) изделиях из чёрных и нержавеющих сталей, а также латуни и чугуна. Т.е. не финишная отделочная операция, а скорее - подготовительная. Перед сваркой. Ну и после сварки, чуток облагородить готовую мелочёвку.

Окей. Давайте светану тем, что получается в итоге, а потом расскажу как именно было сделано устройство.

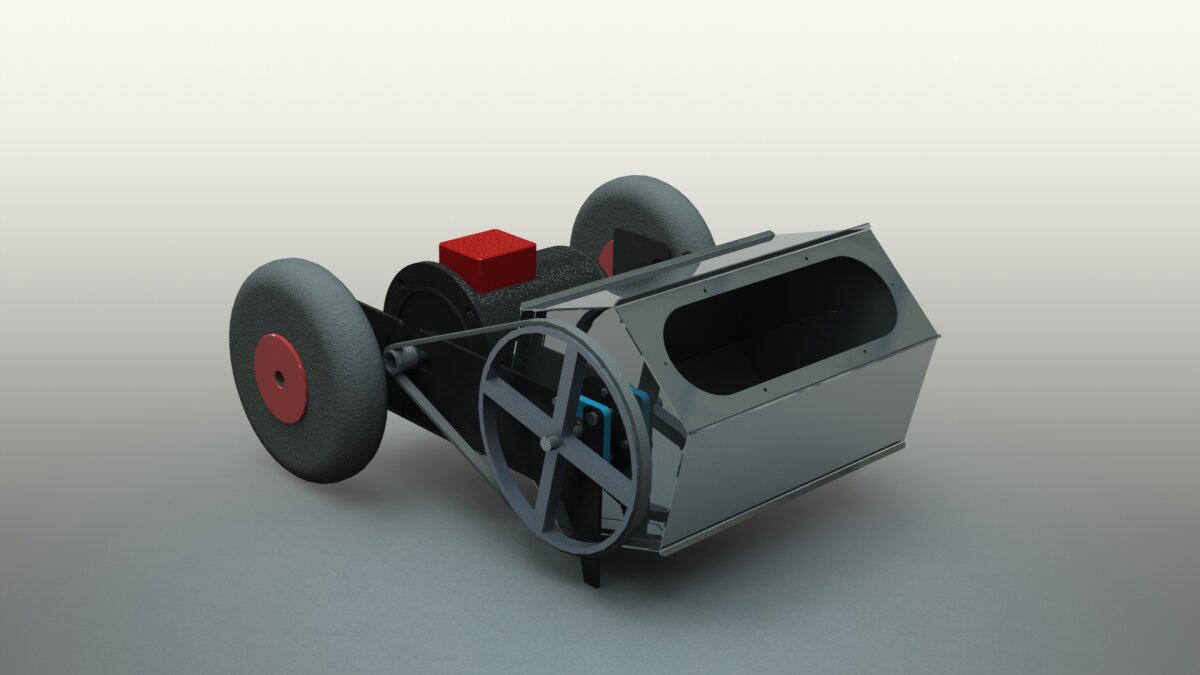

Сперва, разумеется, немного САПРа. Результатом конструкторской деятельности являются чертежи, разумеется, в электронном виде. А рендер это так. Для себя.

Далее чертежи отправляются на лазер. Всего у меня по проекту используется ст-3 толщиной 6мм. и нержа AISI 304 толщиной 2мм. Получается примерно вот так:

Теперь надо кастануть немного токарной магии, чтобы получить необходимые валы из стали 38ХС, которые потом будут запрессованы во фланцы. Потому что 38ХС - ограниченно свариваемая сталь.

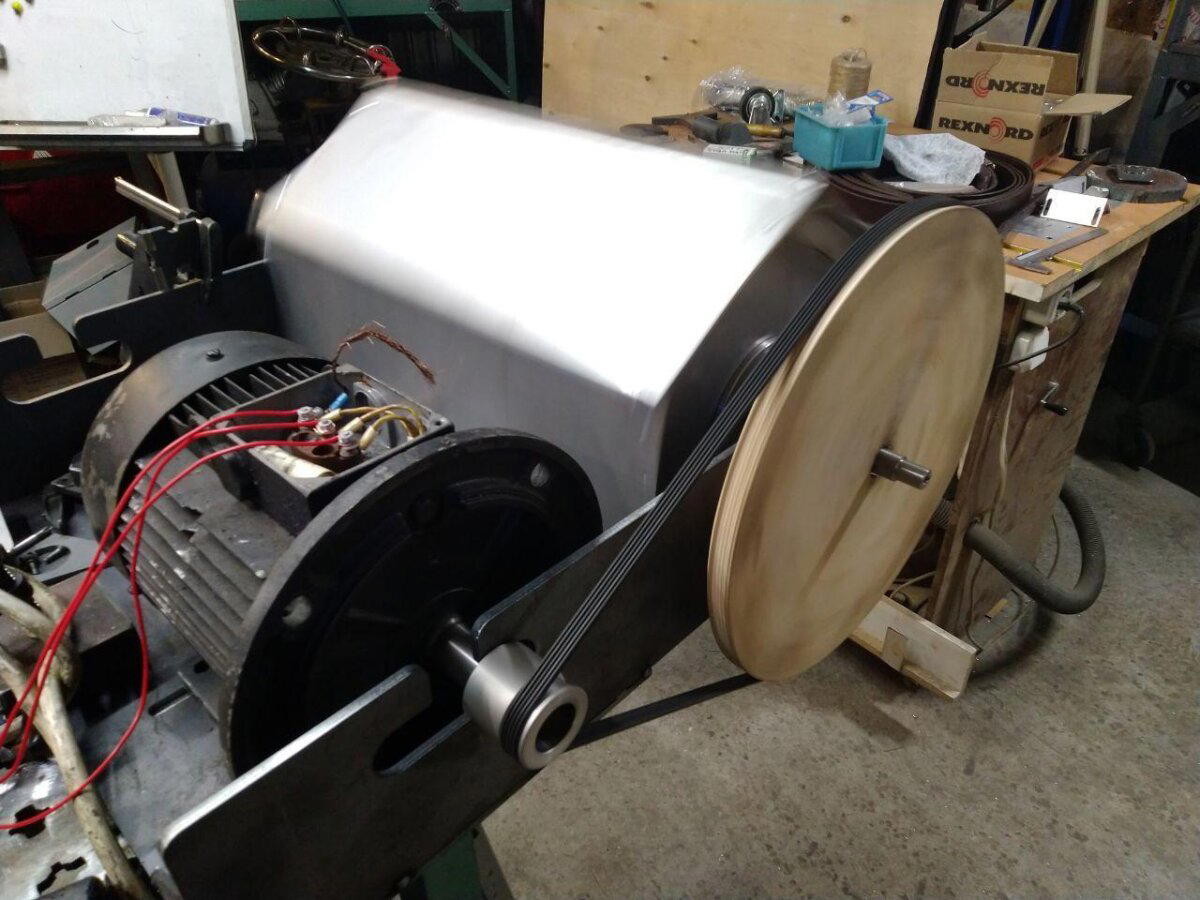

Далее надеваются корпусные подшипники и на один вал напрессовывается шкив от стиральной машинки. Дело в том, что имеющийся (с помойки) электродвигатель имеет 1500 об.\мин. на валу, а на барабане должно быть всего 65. Следовательно мне нужно сделать ременную передачу с понижением желательно 1:10, чтобы остальное "погасить" частотником. Шкив от стирмашинки диаметром 297 мм. подходил для этой цели прямо оооочень. Но нет. Увы, это говно имело неистовое торцевое и осевое биения. А после попытки нарезать канавку для ремня и вовсе стало вот таким:

Не то чтобы оно не работало... работало. Но мне лично на это смотреть неприятно. Поэтому принял решение сделать габаритный макет нового шкива из фанеры на фланце. И проверить как оно будет работать. Пожалуйста:

После предварительной сборки вроде замечаний не выявлено. Т.е. все точки крепления сошлись. Машинка работает.

Теперь всё разбирается заново и шасси отправляется в покраску:

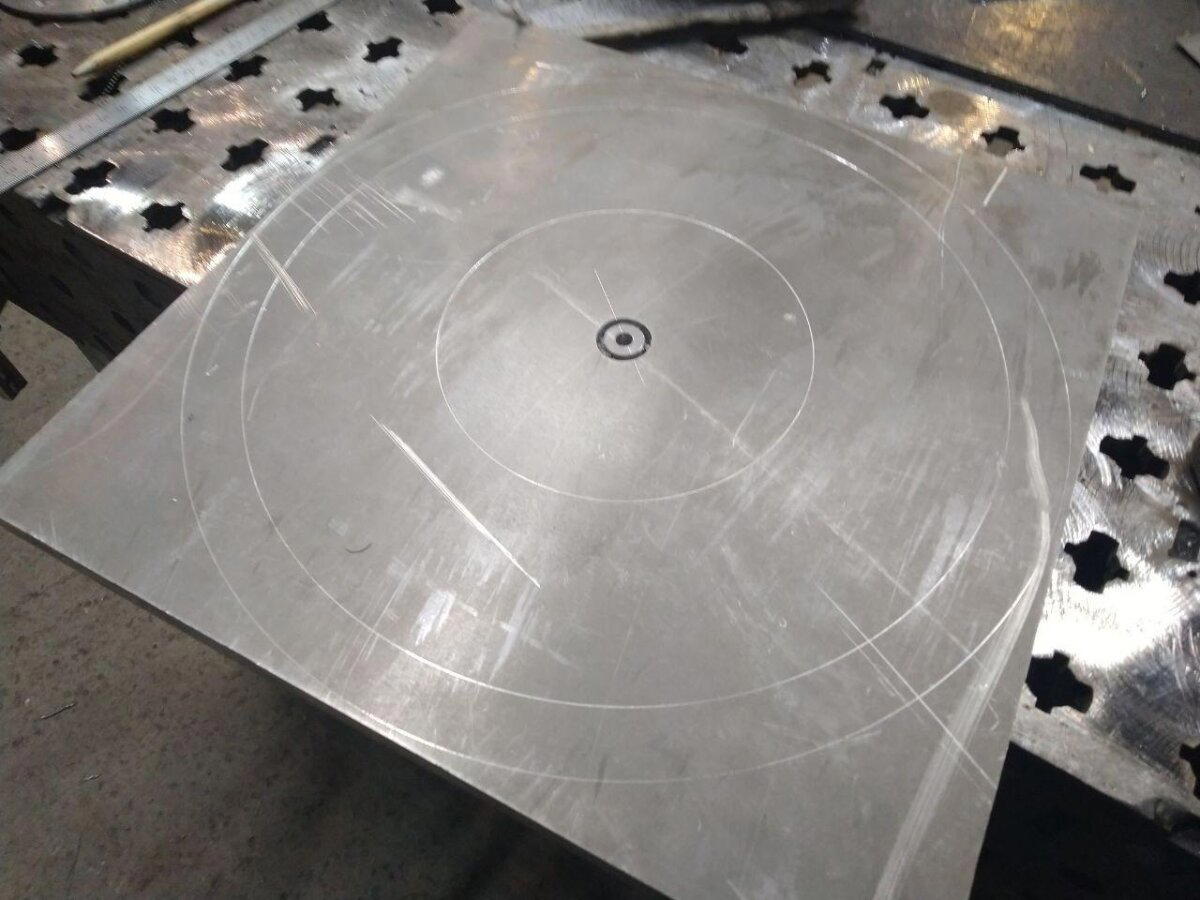

...а я еду за куском плиты 320х320х20 из Д16Т.

Немного токарной магии (к сожалению, в процессе уборки стружки у меня засосало крюк в крутящуюся заготовку, отчего появились некоторые корявости на поверхности)....

...немного "рюшечек" в виде лазерной гравировки на крышке:

Немного галтовочных тел (каких-то жалких 20 килограмм на барабан в 46 литров):

И через 5-6 часов - великолепно отбитые кромки, готовые под сварку.

Ни в какое сравнение с зачисткой болгаркой не идёт.

Во-первых, процесс совершенно не требует присутствия человека. Эта фиговина по замерам работает на 18% мощности при полной загрузке, не греется свыше 45 градусов, не вибрирует, не шумит и т.д. Т.е. процесс типа "включил и ушёл". Во-вторых, установка достаточно безопасна, чтобы оставлять её на ночь. Т.о. к утру детали уже обработаны. А повышение плотности работы в единицу времени ведёт к увеличению кэш-флоу в карман слесаришке. А учитывая, что жрёт это хозяйство примерно 380 Ватт в час - стоимость мехшлифовки пренебрежительно мала. Даже дешевле чем болгаркой чистить.

Дальнейшие планы в этой сфере:

- герметизировать барабан, чтобы попробовать также "мокрый" процесс.

- сделать лоток-дуршлаг для промывки галтовочных тел от абразивной пыли

- купить галтовочные тела для более тонкой шлифовки

Ну, вроде бы и всё.

А теперь извольте посмотреть видос, например.