Найдена хаски

Всем здрасти. Нашли хаски гор Ногинск. Девочка. Ищем хозяев. Ну или хорошие руки.

Всем здрасти. Нашли хаски гор Ногинск. Девочка. Ищем хозяев. Ну или хорошие руки.

Михаил Родин, автор научно-просветительской программы Родина слонов, главный редактор исторического журнала Proshloe о принципе историзма, источниках, "расщеплении" истории и историческом эксперименте.

Благодарим за предоставленное помещение центральную детскую библиотеку №14.

Оператор: Александр Захарченко.

Интервьюер: Елена Королёва.

Дизайн: Даниил Антоненко.

Анимация: Алла Пашкова.

Монтаж: Александр Афанасьев.

Стенограмма: Юлия Додина, Вера Толмачёва, Екатерина Тигры.

Интервьюер: А в какой момент повседневность становится историей? Наше настоящее когда становится уже чем-то, с чем можно работать историку?

Михаил Родин: Как Вы понимаете, нет никакого закона, который постановил: «вот история началась неделю назад». Тут, как и во всём, есть разные подходы. И два можно вычленить. Первый — это то, что история — собственно всё, что произошло 15-20 минут назад, и в этом смысле история очень хорошо сращивается с журналистикой, политологией и так далее. Это естественно, на самом деле так и есть. Потому что у всего произошедшего 15 минут назад корни происходят из какого-нибудь XV века. Все современные конфликты, всё, что происходит, например, на ближнем Востоке, корни у этого где-нибудь в Средневековье, а может быть и дальше. Это нормально, это естественно, как история связана с любимыми навыками, так же она связана с журналистикой, с политологией и так далее.

Второй подход — это то, что историей становится только то, что уже можно анализировать, отступив от этого, что ли. Там, где нет эмоций. Тут нет разных чётких подходов: кто-то пытается мерить годами (типа 20 лет или больше), некоторые меряют поколениями, что история — это только то, что мы не можем услышать от непосредственных участников событий. Или в пересказе через одного: «бабушка или дедушка мне рассказывали про коллективизацию, значит, это не история». Тут кто как хочет к этому подходит. Я, например, больше склоняюсь ко второму подходу, я считаю, что один из главных признаков науки — объективность. Если у тебя какие-то события вызывают субъективные эмоции, если ты с этими событиями как-то субъективно связан, если я говорю: «моя бабушка мне рассказала про коллективизацию», значит, я, наверно, не очень могу быть объективным в рассмотрении этого вопроса. И я стараюсь избегать этих вопросов, просто потому что это может повлиять на объективность исследования.

Интервьюер: И тут мы переходим к следующему очень важному вопросу: а как, так сказать, коллективная память, сложившееся мнение о тех или иных событиях в обществе влияет на историю и влияет ли вообще?

Михаил Родин: Если вспоминать того же Марка Блока, которого я уже упоминал, прошлое — это то, что изменить нельзя. Это набор событий, который сложился, и он как произошёл, так он и произошёл. Мы можем восприятие этого поменять, мы можем подменить в какой-то момент в какой-то степени рассказ об этом событии. Но само событие ты уже не изменишь. Важно: историк занимается как раз вот этим событием, и тем, как оно отложилась, а не его восприятием. Этим занимаются уже другие науки. Вопрос про коллективную память уже к психологам, может быть, даже к социологам. Потому что говорят психологи, что человек не любит запоминать плохое, он запоминает только хорошее. И вроде бы, современный расцвет фанатизма по советскому союзу связан с тем, что люди, которые там не жили, видят советские фильмы и думают «ох, как там мило, как там хорошо». А вот эти электрички, которые набиты битком ехали в Москву за колбасой, потому что её там в магазин выкидывали раз в месяц, и пол-России ехало куда-то там за тридевять земель, чтобы купить просто колбасы — этого, естественно, никто не помнит. Ну и плюс, коллективная память - это такая штука… Её как раз можно формировать. Историю переписать нельзя. Коллективную память переписать можно. Можно поменять оценки, можно по-другому расставить акценты и, собственно, это уже вопрос манипуляции.

Тут мы выходим к вопросу научности истории, говорят, что история — служанка идеологии и так далее. Так говорят люди, которые с историей не сталкиваются. Они сталкиваются только вот с этими идеологическими суррогатами и думают: «ага, сегодня переписали, значит, и история изменилась». Нет, историю точно так же, как любую науку можно использовать в сиюминутных целях. Политик может вообще всё что угодно использовать в сиюминутных целях: генетику, взяв какое-нибудь исследование, которое рассказывает о том, что казахи, предположим, все потомки Чингисхана, и начать из этого делать какую-ту политическую программу. Физику можно использовать в своих целях. Физиков-ядерщиков, ведь никто же изначально не собирался делать атомную бомбу, но физику использовали в своих целях политики. И, конечно, историю тоже можно использовать, но это не говорит о том, что она не наука, и это не говорит о том, что нет истинных знаний.

Интервьюер: Получается, про политику, обращённое в прошлое — это не совсем правильное в суждениях.

Михаил Родин: Да, это не совсем правильно, потому что, то о чём мы говорим, это как раз идеология, это не про историю. Точнее, не про историческую науку. Тут всегда есть путаница в терминах, что такое история. История — это всё: наша коллективная память, это и книжки, и ещё что-то. Я говорю сейчас про историческую науку. Вот с ней мало кто сталкивается, и поэтому много заблуждений.

Интервьюер: Получается, работать с общественным полем и общественным сознанием — задача не историка, а совершенно других людей, которые, может быть, разбираются в истории, но напрямую, как учёные, с ней не сталкиваются.

Михаил Родин: Да. И хотелось бы, что это были чистоплотные люди.

Интервьюер: Ну, в общем, не лишним было бы.

Михаил Родин: Да.

Интервьюер: А с какими дисциплинами теснее всего сотрудничает история?

Михаил Родин: Я бы задал вопрос по-другому: с какими дисциплинами не сотрудничает история. Я таких дисциплин, честно говоря, не вспомню на вскидку. Ведь современная история и наука вообще… Есть научный взгляд на мир, есть научный подход к изучению мира и там все науки переплетены очень сложно. Я очень люблю одну метафору, постоянно про неё говорю, что химия —частный случай физики, биология —частный случай химии, а история — частный случай биологии. Я не понимаю, почему всё это нужно разделять. У нас есть история Вселенной: как возникла Вселенная, как она развивалась, как планеты начали образовываться, как на планете зародилась жизнь, как эта жизнь развивалась, появился один из видов. Вот мы изучаем историю этого вида (я сейчас про место истории в других науках). И, соответственно, когда мы изучаем этот вид, мы привлекаем всевозможные данные. Археологи постоянно сотрудничают с геологами, с почвоведами, с физиками для датировки, для выяснения как формируется почва, какими слоями. Опять же, я сейчас упомянул, что даже при изучении летописей можно, оказываться, генетику привлекать, пыль изучать, ДНК пыли, и так далее и тому подобное. Статистика — это уже математика. Астрономия — это датирование, просто для понимания этих всех стоунхэджев, например, нужно её знать. Лингвистика: любое событие крупномасштабное, которое случилось в истории народа — оно откладывает свой отпечаток на языке. Есть замечательная книжка про изучение древнего индонезийского общества, его историю, заселение островов, которое построено чисто на языке. Там нет источников, это бесписьменное общество, исследователь просто копается в языке, и по языку понимает: когда, что случилось, с кем они соприкасались. На языке всё откладывается.

Интервьюер: Получается, мы приходим к выводу, о котором уже говорили сегодня: не надо разделять, надо синтезировать.

Михаил Родин: Разные этапы требуют разных подходов, разные массивы информации требуют. Человек потому и человек, что он хочет синтезировать. Он хочет находить логику, систему, где её, может быть, даже нет (это естественная потребность человека). От этого, кстати, проистекают многие лженауки, как мы знаем. Другое дело, что научный ум должен контролировать себя в этом желании: есть связь или её нет, этой связи. Он должен контролировать набор данных, которые синтезировать пытается. Ему хватает их, чтобы сделать обобщение или он взял два факта незначительных и пытается из них слепить теорию? Такое часто возникает и в лженауке, и в плохих или хороших теориях, но которые потом опровергаются или каким-то образом дополняются.

Интервьюер: Часто говорят, что история — не наука, потому что невозможно поставить исторический эксперимент. Давайте опровергнем или подтвердим, наука история или не наука. Можно ли поставить эксперимент, если да, то как?

Михаил Родин: Начнём с того, что я в принципе не согласен с этим определением, что наукой является только то, где можно поставить эксперимент. Просто потому что мы знаем огромное количество наблюдательных наук типа геологии, астрономии, где нельзя поставить непосредственный эксперимент. Это не является критерием научности, во-первых. Во-вторых, что такое эксперимент? Эксперимент — это метод объективации знания, когда мы следим за повторяющимися событиями и делаем из этого выводы. И, собственно, важна повторяемость событий. И тут уже не важно: мы их инициировали или не мы их инициировали. И в этом случае история, конечно, позволяем нам производить умственные эксперименты.

Как это можно делать. Во-первых, самое главное — это метод объективации. Это метод исследования, когда ты читаешь хорошую историческую книжку, снабжённую научным аппаратом, и тебе исследователь в этом научном аппарате вываливает весь ход своей мысли, всю информацию, которую он использовал. То есть, грубо говоря, все источники, откуда у него взята вот эта информация, как у него построена логическая цепочка, ты читаешь просто текст, а в подстрочнике там всё это есть. И это своего рода тоже эксперимент. Потому что любой другой исследователь в любой точке земного шара в любое время, даже через 100 лет, может взять эти же кубики и попробовать их сложить: сложатся ли они у него или нет. Если не сложились, эксперимент не удался. Если сложились — вот тебе эксперимент. Мы из одних и тех же данных собираем какую-то концепцию. Ничем не отличается от физики. Это первый момент.

Второй момент, собственно, это повторяемость событий. Недавно мне задали вопрос: почему мы должны изучать что-то ещё кроме истории России? Мы-то живём здесь, нам главное с собой разобраться. Но это абсолютно ненаучно, потому что, если мы хотим понять, как что-то происходит, мы должны как раз искать параллели, мы как раз должны искать повторяемость событий. Этих событий полно. Государства возникали много ра:, давайте посмотрим, какие условия общие при возникновении государств. Письменность возникала много раз, посмотрим, какие условия. Такие эксперименты ставит сама жизнь, а мы за этим наблюдаем. Понятно, что письменность никогда, ни разу, не возникала в каких-нибудь обществах, где нечего считать, например, чьи-то долги. И где простое общество, которое не требует какой-либо долгоиграющей памяти предков, например, как доказательство знатности своего происхождения. Вот эти два фактора, я могу наврать, но эти два фактора, которые даже я вижу во всех этих обществах. А это уже закон. Как минимум это повторяющиеся какие-то мотивы, которыми руководствуются люди. И значит, мы можем выводить какие-то, если не законы, то принципы функционирования истории.

Интервьюер: Всё-таки история — наука.

Михаил Родин: Конечно. Что такое наука? Наука — это система формирования объективных знаний. У неё должен быть обязательной объект. У истории есть объект исследования. Потому что (если вы хотите, уберём дурацкое слово «человечество») есть история конкретного биологического вида. Есть проблемы с развитием этого вида, и нам нужно понять, как он развивался — значит, у нас есть объект. Есть методы исследования, мы про них практически последние 40 минут говорим. У него должна быть объективация знаний. Про неё я тоже немножко сказал, что мы должны приводить всё к тому, что каждый исследователь, повторив ещё раз этот мысленный эксперимент, должен прийти к тому же результату. Если нет, окей, давайте обсуждать. Плюс, если мы говорим о каких-то субъективных вещах типа национальной точки зрения на свою историю, то именно поэтому историки и занимаются всей историей разных регионов разных точек Земли. Если собираются американский историк и русский историк, они проводят мысленный эксперимент вместе и приходят к одному и тому же выводу — значит, это объективно. И такие методы есть. Опять же, есть проблема с тем, что любой человек изначально так или иначе субъективен. Но это методологическая проблема. Такая же существует в астрономии. Мы не можем посмотреть, что там происходит на такой-то частоте, которой не соответствует наше зрение. Казалось бы, всё, мы не можем выяснить, что там со звёздами — но нет, мы решаем эту методологическую проблему: мы придумываем оптику, мы придумываем какие-либо радиотелескопы и так далее. И здесь тоже самое. Мы знаем, что мы субъективны, мы придумываем, как с этим бороться. Всё. Если кто-то считает, что нет, невозможного избавиться от субъективизма, то это его проблема. Не надо судить о людях по себе.

Интервьюер: Не надо называть историю не наукой из-за этого.

Михаил Родин: Не надо.

Интервьюер: Спасибо большое, Михаил!

Михаил Родин: Вам спасибо!

Интервьюер: Спасибо, уважаемые зрители! Классно, что вы с нами!

Михаил Родин, автор научно-просветительской программы Родина слонов, главный редактор исторического журнала Proshloe о принципе историзма, источниках, "расщеплении" истории и историческом эксперименте.

Благодарим за предоставленное помещение центральную детскую библиотеку №14.

Оператор: Александр Захарченко.

Интервьюер: Елена Королёва.

Дизайн: Даниил Антоненко.

Анимация: Алла Пашкова.

Монтаж: Александр Афанасьев.

Стенограмма: Юлия Додина, Вера Толмачёва, Екатерина Тигры.

Интервьюер: Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала SciTeam! Наука ли история? Какие принципы она использует, есть ли в ней научный метод, можно ли поставить исторический эксперимент? Я этого не знаю, но это знает Михаил Родин — историк, автор подкаста «Родина слонов» и главный редактор исторического журнала «Proshloe». Давайте у него это спросим. Здравствуйте, Михаил.

Михаил Родин: Добрый день!

Интервьюер: Скажите, пожалуйста, что такое «принцип историзма» и на чём он основан?

Михаил Родин: Самыми простыми словами «принцип историзма» можно объяснить так: это две фразы — «всё меняется» и «всё взаимосвязано». То есть мы любое явление должны рассматривать в его развитии и в историческом контексте. Это, в общем, очень полезная штука для всех, и для людей, даже не связанных с историей. Если его будут все знать, то будет возникать меньше дурацких вопросов, например: «что такое русский язык»? Потому что любой специалист по лингвистике, применяя как раз исторический подход, спросит: «русский язык когда?» Понятно, что русский язык развивается, и русский язык в XII веке, это совсем не то же самое, что язык в XVI веке и тем более язык в XX веке. И второй вопрос, который он задаст — «русский язык где?». Потому что любое большое явление имеет ещё географическую плоскость и изменяется в зависимости от географии. То же самое, если мы говорим о дурацких вопросах, которые возникают от незнания принципов историзма — это про гигиену в Средневековье. Люди любят спрашивать: «в Средневековье люди мылись или нет?». Тоже в первую очередь историк задаст вопрос: «в Средневековье — это когда?» Потому что Средневековье — это плюс-минус 1000 лет, огромный период жизни человечества, и за это время много чего поменялось. И второй вопрос он задаст: «А где?». Потому что точно так же, как в разных регионах Европы (если мы говорим про Европу — чаще всего что-то про неё спрашивают) были разные обычаи, разные ситуации, и там по-разному всё менялось. Например, Испания XIII века — это совсем не Испания XV века, там даже разные населения были по этническому составу. Принцип историзма — это, собственно, то, что делает во многом историю наукой. Потому что мы можем смотреть на события не как на какие-то разрозненные явления отдельные, невзаимосвязанные факты, а именно как на систему. И очень важно наблюдать, как меняются какие-то явления. Если мы говорим о каком-нибудь явлении, то нужно понимать, что в начальной его точке оно может быть одним, а в конце будет совершенно другим.

Например, я писал диплом по римской клиентеле. В ранней Республике, даже в царское время, клиент — это человек, инородец какой-то, который не включён в римскую общину, он непонятно каким законам должен подчиняться, и он никто здесь, в Италии, в Риме конкретно. Ему нужно было как-то вписаться в общество, поэтому он приходил к какому-нибудь хозяину, главе семьи, и включался как клиент в его семью. То есть становился частью семьи. Он не был рабом, но он как бы становился подчиненным членам семьи, и тогда всё становилось понятно: «Кто это? Это клиент такой-то семьи». Значит, теперь мы понимаем, как к нему обращаться, и знаем, какие у него юридические права и обязанности и так далее. Но через несколько столетий, во время существования уже Римской империи, этот институт совсем изменился. Клиентела из способа включения в общество превратилась в некую протокорпоративную структуру. Потому что развивалась экономика, потому что нужно было налаживать большое количество горизонтальных и вертикальных связей, но не было механизмов этого. Тогда использовали этот старый приёмчик «клиент-патрон», эти взаимоотношения — и перенесли на новые условия. Естественно, это происходило и развивалось очень медленно, и, например, в первом веке нашей эры клиент — это скорее менеджер разного статуса, который выполняет какие-то поручения, берёт на себя фронт работы по обеспечению хозяйства патрона. Например, он заведует какими-нибудь дальними галльскими факториями, которые зарабатывают для его патрона деньги. И если в царскую эпоху, в раннереспубликанскую эпоху клиент — это, скорее всего, человек очень невысокого статуса, то здесь это мог быть вполне себе высокоранговый человек, который просто в силу каких-то обстоятельств выполняет работу на другого. Мы видим, что это явление изменилось радикально, и так можно говорить про что угодно.

Интервьюер: Получается, название у нас осталось, а явление стало совсем другим в своём корне.

Михаил Родин: Да. О чём ещё важно знать: я сейчас говорю, как это развивается, но есть же ещё и контекст! Контекст очень важно учитывать. Например, если мы захотим поговорить про рыцарские доспехи. Рыцарские доспехи разные в разные эпохи Средневековья. И понятно, что они не просто так видоизменяются, это связано с экономикой, с военным делом, с эволюцией наступательного вооружения, с развитием металлургии, и даже с какими-то социальными явлениями. Всё это влияет на развитие доспеха, и поэтому, когда мы смотрим на неё [эту тему — прим.], хороший исследователь не может просто так, отдельно, изучать рыцарские доспехи. Он должен понимать, что на них влияет в разные периоды времени.

Не знаю, просто или нет, но вот так можно объяснить принцип историзма.

Интервьюер: То есть контрольное — что у нас какой-то предмет не может существовать сам по себе в вакууме, потому что он не в вакууме. Он внутри общества.

Михаил Родин: Да. И он всегда существует во времени, а значит, он всегда изменяется.

Интервьюер: Хорошо. Скажите, пожалуйста, что делать, если у нас нет прямой связи между двумя событиями? Как нам установить её?

Михаил Родин: Тут есть, я бы сказал, два важных момента: во-первых, скорее всего связь есть, мы её просто не видим, но можно (а в некоторых случаях нужно) найти. А вот когда мы её уже нашли, тут вопрос вот в чём: какое значение придавать этой взаимосвязи? Я не знаю явлений, которые нельзя было бы связать между собой. Ну вообще ни одного не представляю. Другой вопрос — насколько сильна эта связь, и насколько она влияет на эти два предмета? Условно, если нам кажется, что мы не знаем какого-нибудь мигранта из Средней Азии и не имеем с ним никаких связей, то на самом деле у нас с ним очень крепкая связь, потому что он каждое утро нас будит ледорубом, разрубая лед у нас во дворе. И мы просто не можем выспаться. Мы даже не знаем его имени, но эта связь есть, а через него, например, мы можем быть связаны с каким-нибудь коррумпированным милиционером, который однажды его арестовал, и он не вышел на работу, поэтому с утра лед не был почищен, и мы сломали ногу. То есть связь есть, и — о боже! — мы связали себя с коррумпированными полицейскими. Но вопрос в том, что нужно оценивать, насколько это важные связи, насколько они случайные. И это вопросы анализа. А так-то связать можно всё с чем угодно.

Интервьюер: Хорошо. Это интересно, связь через косвенные причины…

Михаил Родин: Есть же такая поговорка о том, что все связаны друг с другом на планете Земля максимум через три рукопожатия…

Интервьюер: Шесть рукопожатий.

Михаил Родин: Шесть — это, по-моему, очень много! [Смеётся] Я думаю, что даже через три!

Интервьюер: Интересно было бы эксперимент какой-нибудь провести на эту тему. Скажите, пожалуйста, из чего складывается знание об историческом событии?

Михаил Родин: Ну вот это, наверно, самый простой вопрос для историка; но видимо, не самый простой для людей, которые не связаны с исторической наукой. Конечно же, знание о нём [историческом событии] складывается через источники. И тут очень важно понимать, особенно когда ты, например, сталкиваешься с какой-нибудь лженаукой, просто смотреть на источники — это главное. Не может быть никакого знания вне источников. У тебя могут быть предположения, у тебя могут быть какие-то догадки, которые ты выстраиваешь на основе каких-то там логических цепочек — но, если у тебя нет источника, тебе неоткуда брать информацию, — значит, ты уже выдумываешь. А это уже такой скользкий путь.

Понятно, что можно найти списки видов источников, естественно, что это могут быть воспоминания, устные источники, могут быть письменные, могут быть археологические и так далее и тому подобное. Очень много их типов, и, собственно, знание — реальное, настоящее — оно чаще всего складывается из перекрестного анализа этих источников. Если ты хочешь получить знания более-менее достоверные, ты должен как минимум сравнить между собой разные письменные источники, желательно, чтобы они происходили с разных сторон какого-то конфликта (если есть конфликт) или вообще взгляд с разных точек зрения. И вот там, где они пересекаются, то, в чем они будут согласны, скорее всего, является действительно истинной какой-то материей. Если нет — там уже возможны варианты развития событий.

Кроме того, очень важно, когда пересекаются между собой сведения источников разного типа. Например, если мы говорим про Пелопоннесскую войну — в основном мы про неё знаем от Фукидида, который написал историю Пелопоннесской войны. По большому счету, мы можем — и мы обязаны — к этому относиться не как к истории Пелопоннесской войны, а как к рассказу Фукидида о Пелопоннесской войне. Если у нас нет никаких других источников, то мы не можем её воспринимать как полноценную историю. Мы знаем от Фукидида, что вроде бы это произошло, но, если мы подкрепляем эти письменные источники какими-то другими — вот это всегда ценно. В данном случае, конкретно про Пелопоннесскую войну, есть прекрасная история: это большое важное событие, эта война описывается во всех учебниках истории. Понятно, что мы можем проверить было или не было, всё это выглядит реалистично, мы можем разные как бы пенёчки подставлять под это, как минимум, это всё совпадает с другими нашими знаниями. Но очень круто, когда подкрепляется, например, эпиграфикой. Когда в XX веке нашли стелу, или, не помню, какой-то памятник, в археологических слоях, мы его можем датировать. И на камне написана какая-то цитата из договора между Афинами и союзниками, и буквально дословно этот текст совпадает с сообщениями Фукидида. И мы понимаем, что Фукидид это написал в V веке до нашей эры, что полный текст переписывали, копировали много раз, и он дошел до нас в свитке каком-нибудь средневековом. А тут мы в XX веке находим на камне в земле кусок этого текста, который соответствует. И тогда мы понимаем: всё. Всё сложилось.

Интервьюер: По крайней мере, в этой точке всё правильно.

Михаил Родин: Да, как минимум в этой точке всё правильно. Всё остальное мы можем критиковать. Но мы каждый кусочек текста, каждое сообщение должны так критиковать. Историк всегда чётко понимает: вот это событие для него более-менее достоверно, потому что оно упоминается в разных источниках, вот это событие может быть менее достоверным, а вот это вот ангажированная какая-то подача. Собственно, работа историка — анализировать тексты, чтобы пытаться понять, что достоверно, а что — нет.

Интервьюер: Какие источники используются чаще всего и как мы можем определить истинность самого источника, что это не какая-то там подделка, не новодел, а действительно аутентичный материал?

Михаил Родин: Раньше бытовала такая точка зрения, что если нет письменного источника — нет истории. Но сейчас (ещё школа «Анналов» об этом говорила, Марк Блок, Люсьен Февр — то есть почти с середины ХХ века) мне кажется, подход стал более широким, то есть нет такого чёткого деления на археологию, на эпиграфику, на историю. Понятно, что история должна все источники принимать во внимание, и соответственно, к разным источникам нужен разный подход в определении их достоверности. Если мы говорим про письменные источники, то там есть классическая система определения, есть внешняя критика источника.

С чего, собственно, начинается анализ. Мы нашли какой-то фолиант, какую-то книжку, и нам нужно понять: похоже это на манускрипт, на рукопись ХVI века, или нет? И мы пытаемся это физически понять. Проще всего это делается — если мы конкретно говорим про летопись — на чём она написана? Во-первых, бумага это или кожа, пергамент? Бумага очень хорошо датируется. И мы сразу понимаем, в какой период времени на чём больше писали, когда вообще впервые на Русь проникла бумага. Если мы видим: ага, это бумага, — то на бумаге того времени есть филиграни так называемые. Там в процессе производства технологическая схема такая: вываливали вот эту кашицу на сеточку, на сеточке были разные рисуночки, и технологически эти сеточки постоянно приходилось менять. И вот эти рисуночки — они называются филиграни — остаются на бумаге, их на просвет видно, и есть огромные альбомы этих филиграней для Европы, для разных мельниц. Просто эти все филиграни учтены, это как бы обычный бухгалтерский административный документ — когда какую сеточку поменяли.

Интервьюер: То есть берём источник, сверяем с каталогом, смотрим: ага, это ХVI первая половина?

Михаил Родин: Да не то, что первая половина — в некоторых мельницах некоторую бумагу можно датировать с разницей 5-10 максимум лет. Это очень точно. Сейчас уже мы можем анализировать чем написано, сами чернила, из чего они сделаны, соответствует или не соответствует. Потому что по логике можно взять бумагу старую и на ней что-то там написать, но мы можем чернила анализировать. В последние годы в Англии (я знаю, было исследование) применяют совершенно фантастические технологии: когда мы пишем чернилами по бумаге, понятно, что это краска, которая ложится на бумагу. Но в воздухе витает пыль, и в тот момент, когда краска ложится на бумагу, она эту пыль прибивает и как бы зарисовывает. Эту пыль можно проанализировать генетически. Просто пыль же чаще всего - это остатки нашей кожи и ещё чего-то. И уже ДНК этой пыли начали исследовать, поэтому даже находят круг людей, которые могли написать вот это и обращаться к этим документам. Просто по пыли. Я сейчас рассказываю, а у самого мурашки, потому что это какая-то совершенно чудовищная технология.

Интервьюер: Фантастика какая-то, действительно.

Михаил Родин: Да, совершенно верно, фантастика. Но это вот то, что сейчас начало развиваться. Есть более простые методы. Мы уже переходим к внутренней критике источника, как это написано.

В разную эпоху использовались разные шрифты и разные манеры написания. У нас сейчас более свободный почерк, мы привыкли к этому. Тогда как людей научили писать букву, так они её писали. И, например, исследователи в Новгороде, когда находят какие-то записи новгородские, могут даже датировать вплоть до десятилетий просто по почерку, потому что они знают, что был учитель грамоты (по-моему, даже имя его известно), который учил писать вот так и все его ученики писали вот так. Они даже, находя где-то на стене нацарапанную надпись, понимают: ага, вот это его манера. Но чаще говорят просто о том, что есть устав, полуустав, скоропись — шрифты, которые менялись со временем, и по ним можно понять. Как я уже говорил, русский язык разный и он меняется. Соответственно, если мы видим, как применяются какие-то словоформы, я не лингвист, не могу сказать точно, но мы можем сказать — вот это язык такой эпохи. Подделать его можно. Но нужно быть чрезвычайно крутым специалистом в этой отрасли, чтобы вот так качественно подделать.

Потом мы начинаем анализировать уже содержания. Очень многие подделки постоянно возникают. Многие думают, что историки их всегда обманывают, ещё что-то. Подделка — это нормальное жизненное явление для любого историка. Особенно в XIX веке, в эту романтическую пору очень любили подделывать источники, историки с этим постоянно боролись. Это было совершенно нормально. Но подделку видно просто по тексту. Когда человек подделывает источник, он не знает быт того времени, какие-то реалии. Он постоянно делает ошибки и историк, который хорошо погружён в эпоху, понимает: «нет, это писал человек другого времени».

Например, есть такой знаменитый «источник», якобы написанный Петром I, это, собственно, завещание Петра I. Его использовали в идеологических войнах разных. Причём не сохранилось его исходников, то есть внешнюю критику нельзя навести, по бумаге там… Просто переписанный текст сохранился. И читая этот «источник», историки (наши причём, у меня была программа этому посвящена) взяли этот текст и установили, кто, когда и как мог написать этот источник. По тому, что он, условно, написан на якобы французском языке, (я могу в данной конкретике путаться), но с ошибками, которые чаще всего допускают поляки. И он использует какие-то обороты речи, просто калькировано переведённые, которые использовались в польском языке такого-то времени.

Интервьюер: Наводит на размышления, конечно.

Михаил Родин: Да, и так и было выявлено, что это подделка. Нашли конкретного офицера, конкретно у него был доступ к такому-то архиву, который мог в таком-то году, и он там мог подделать. И благодаря этому анализу этого источника, доказали, что это подделка.

Интервьюер: Тоже интересный момент: вот у нас появился какой-то текст. У нас нет первоисточника, но есть переписанный не очень понятно кем аналог. Мы всё равно можем принять его в рассмотрении и решить для себя вообще насколько он достоверен, можно ли с ним дальше работать или нет?

Михаил Родин: Да. Есть много спорных документов. У нас много документов, от которых не дошло первоисточников. Но это большой труд и историки докапываются и анализируют их. Так это и работает.

Интервьюер: Вообще эта история с переписыванием текстов мне напоминает о расколе церкви. Он же произошёл из-за того, если я ничего не путаю, что решили сверить современные книги с греческими оригиналами, и оказалось, что там накопилось какое-то число опечаток, ошибок, и вроде канон-то исходник …

Михаил Родин: Вы, скорее всего, сейчас говорите не про раскол церкви, а про реформы.

Интервьюер: Да, Никон. Извините, я не историк.

Михаил Родин: Когда появились старообрядцы и наша, так сказать, классическая русская православная церковь. Да, естественно, накапливаются ошибки. Но там даже не только при переписывании, там про обрядовость (потому что одни крестятся двумя пальцами, другие третями пальцами), даже в обрядах накапливаются ошибки. Чаще всего, если мы говорим про наши вот эти классические, я бы так сказал, религии, они так и разделяются, и становятся разными религиями. Так было, например, с иудаизмом и с христианством. Что такое христианство? Изначально это ересь иудейская. Они как раз говорили о том, что «вы накопили много ошибок, а мы хотим вернуться к истинной вере, к тому, что было завещано, вера Завета». А потом дальше понеслось… Протестантизм — это тоже движение к тому, чтобы вернуться к чистоте первоначальной веры. Раскол православия и католицизма немножко сложнее…

Интервьюер: Говорят, там экономические причины какие-то были, в том числе?

Михаил Родин: Всегда не без этого, естественно. Я выступаю за многофакторный подход, потому что на любое событие есть, конечно, самая главная причина, но чаще всего это не одна причина.

Интервьюер: Всегда комплекс.

Михаил Родин: Да.

Интервьюер: Но это разумно. Всё-таки такие глобальные процессы, какой-то один фактор не может повлиять на всё это. Логично. Вот мы поговорили про расщепление религий, давайте поговорим про расщепление истории, так сказать, в XX веке. Насколько сильно она раздробилась, и какие направления из того, что осталось. Какие самые перспективные, и что самое интересное сейчас?

Михаил Родин: Под раздроблением Вы, я подозреваю, имеете в виду разные направления в смысле в исследованиях, узкие тропки, которыми пошли историки?

Интервьюер: Да, совершенно верно.

Михаил Родин: Многие говорят, что это плохо. Я считаю, что это естественный процесс. Есть такая кривая, я бы сказал, оптимистичная и пессимистичная в науке, мне кажется, во многих науках такое бывает, в истории точно такое есть. Потому что, если мы поговорим про конец XIX — начало XX, было такое романтическое оптимистичное время, когда учёным показалось, что они накопили огромный массив эмпирических данных и теперь можно от анализа, то есть от раздробления фактов на части, перейти к синтезу. Тогда, собственно, появились все вот эти формационные подходы, цивилизационные подходы, это попытка посмотреть свысока и понять, какие законы всем этим движут.

Но потом начал превозобладать такой пессимистичный взгляд, потому что появилось огромное количество фактов, которые не укладываются в прокрустово ложе всех этих теорий. Например, тот же самый формационный подход, я большой его фанат. Я считаю, что систематизация и материалистический взгляд на историю, и, при анализе, повышение роли экономических каких-то факторов, очень много дал. Но сейчас уже понятно, что формационный подход построен на очень малом количестве данных. То есть тогда, когда работали Маркс и Энгельс мы практически не знали юго-восточную Азию, как там было с историей, мы очень плохо знали Китай, там за последние 20-30 лет археология столько всего нашла, что мы понимаем, что там всё по-другому развивалось. Очень плохо знали мезоамериканские цивилизации. Не так чтобы совсем плохо, но дурно знали Месопотамию, очень много с тех прочтено. Тогда ещё была, конечно, археология, уже в тот момент её можно считать научной археологией второй половины XIX – начала XX века.

Казалось бы, простой вопрос возникновения религии. Что нам диктует формационный подход — это то, что происходит неолитическая революция происходит, то есть люди начинают заниматься сельским хозяйством, у них повышается производительность труда, появляются излишки продукта, на которые могут жить отдельные классы воинов, жрецов. И вот тогда появляется религия. Но в Турции в 1963-м году был найден Гёбекли-Тепе. Он до недавнего времени, буквально до прошлой недели, считался самым старым храмом в мире. Ему 12000 лет, это самое начало неолита. Он ещё создан кочевниками-собирателями. Мы понимаем, что это не простой комплекс, его построить чтобы, нужно было организовывать большие массы людей. Соответственно, нет, религия в таких уже больших масштабах возникла ещё до появления сельского хозяйства, до такого хорошего оседания на землю. И очень много таких фактиков, которые уже не укладываются. Весь формационный подход, в основном, построен на европейском материале. Мы смотрим на феодализм, а его во всём мире практически-то и не было. То, что мы называем феодализмом как концепция, разваливается уже сейчас, даже для Европы. Потому что мы понимаем, что в каждой стране всё по-другому. И не обязательно любое общество проходит эти стадии.

Начинает всё это разваливаться — вот я к чему. И от этого все начинают утыкаться в маленькие какие-то области. «Давайте мы не будем больше думать о большом, мы хотя бы выясним, что именно вот здесь у нас произошло». Такой подход развивается, то есть теперь каждый специалист является специалистом в своей узкой отрасли. И причём не только в отрасли (имеется в виду какой-нибудь период или какая-нибудь точка на карте), а ещё свой подход. Я думаю, что раздробленность истории сейчас начинает преодолеваться. Сейчас уже опять столько накопилось эмпирическиго материалп, что начинает преодолеваться раздробленность. То есть был всплеск микро-истории, когда люди копались в мелочах, каждую деревню изучали, статистику этой деревни, калории считали, сколько кто из каких крестьян в XVI веке где-нибудь в Голландии съел. Сейчас уже макро-история расцветает, то есть опять пытаются находить какие-то общие черты и посмотреть с высоты птичьего полёта, но уже по-новому, уже какие новые системы.

Интервьюер: Снова к синтезу идём.

Михаил Родин: Снова идём к синтезу, дай Бог.

Однажды я играл в неприличные игры

Недавно был на вечеринке по случаю дня рождения у одного из друзей.

В разгар веселья было принято общее решение во что-нибудь поиграть. Хозяин дома предложил сыграть в игру категории «18+» и достал карточки со всякими неприличными вопросами про секс.

- Преимущество этой игры в том, - пояснил он собравшимся, - что ты узнаёшь много странных и неожиданных вещей про окружающих.

Кто-то попросил его привести пример.

- Ну, например, - ответил хозяин дома, - в прошлый раз, когда я в неё играл, для меня было большим шоком узнать, что больше половины собравшихся не видит ничего страшного в том, чтобы мастурбировать в присутствии спящих людей.

Я долго над этим размышлял. Но так и не понял – зачем будить людей из-за таких пустяков?

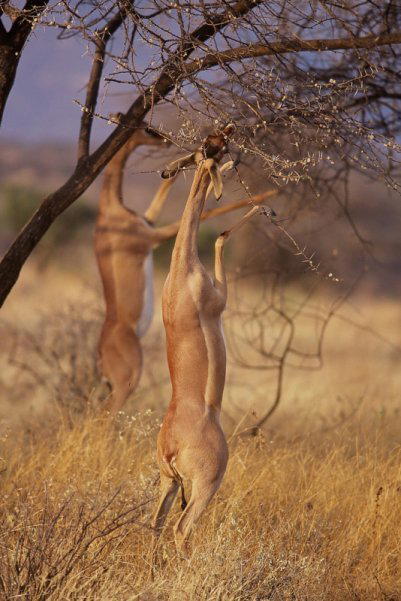

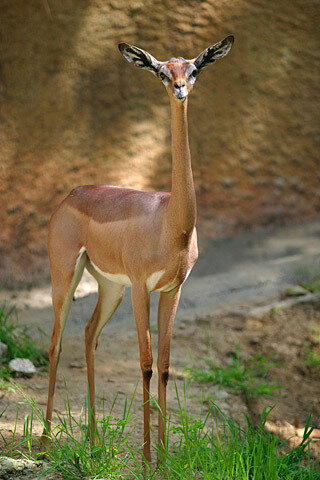

Геренук или жирафовая газель подсемейства настоящих антилоп, семейства полорогих. Из-за особого строения тазобедренных костей может с легкостью стоять на задних лапах и объедать листву, недоступную другим травоядным.

Очередной раз напоминаю, что белки должны составлять порядка 1,5-2 г/кг (граммы на килограмм собственного веса), жиры порядка 0,8-1 г/кг, остальное углеводы, но так, чтобы примерно выходило около 30-34 ккал/кг, исходя из вашей физической активности и целей. Как более точно узнать свою норму калорий без формул я писал ранее [1]. Хотя можно отталкиваться и от стандартных формул [2].

А вот здесь встаёт определённая проблема. Частенько сталкиваюсь с рассуждениями о том, что большому человеку сложно набрать норму белка из обычной еды. Дескать, вот человек весит 100 кг, хочет похудеть. Исходя из нормы 2 г/кг, он должен есть 200 г белка. Это ж нереально!

Но «фишка» в том, что вам не нужно считать граммы белков на весь центнер вашего «жира». Количество белка должно считаться на относительно сухую массу тела. То есть понятно, что не бывает людей с 0% жира, но есть определённая «здоровая норма» [3]. Условно говоря, пресс у мужчин можно увидеть примерно при 12% жира, у девушек примерно при 16% жира. Разумнее отталкиваться именно от этих цифр.

Здесь уже на помощь приходит либо биоимпедансный анализ тела, либо другие способы, и хотя бы «на глаз» по картинкам из интернета. Кстати, наиболее простую формулу для определения % жира в теле я приводил ранее [4].

Теперь разбираем нашего стокилограммового монстра. Вот он вычислил, и получилось, что у него 45% жира в теле. При норме 12%. То есть лишних 32% жира, которые не нужно «кормить» белком. Из 100 кг вычитаем 32%, и у нас уже остаётся 68 кг. Вот теперь 68 мы уже и умножаем на 2 г белка, и получаем 136 г белка вместо 200. С жирами история такая же – жир на жир считать не стоит.

Вывод:

- определяемся чего хотим – похудеть, набрать вес или поддерживать его. Вычисляем свою норму калорий, используя либо формулы [2], либо более точный вариант [1]. Затем определяем % жира в теле [4], вычисляем сколько % там «лишние», исходя из условно предложенного варианта нормы для мужчин – 12%, для женщин 16%. Исходя из полученной массы тела, считаем: белки – 1,5-2 г/кг, жиры – 0,8-1 г/кг, остальное углеводы под «остаток» калорий.

Всем правильного питания!

Источник:

Целую неделю я размышлял над словами Валеры. И в конце концов, пришёл к выводу, что нам с Лидой нужно серьёзно поговорить.

В субботу, впервые за всю неделю, установилась солнечная погода и я сказал:

- Пойдём гулять?

Мне показалось, что Лида взглянула на меня с некоторым подозрением, но прогуляться согласилась. Мы вышли на улицу.

Разговор не клеился. До марсова поля мы дошли в полном молчании. Я посмотрел на вечный огонь и на газоны, в которых только-только начала пробиваться свежая зелень. Прислушался к своим ощущениям и понял, что для запланированного разговора это место не подойдёт.

- Всё в порядке? – нахмурилась Лида. Я рассеянно кивнул, и мы отправились дальше.

На набережной было красиво, но чересчур холодно и ветрено. Поэтому, перебрасываясь короткими фразами, мы пошли дальше.

На дворцовой площади было слишком людно. Интуиция подсказывала мне, что для беседы это место тоже не подойдёт. Я растерялся. Мне-то казалось, что этот маршрут будет идеальной обстановкой.

Мы свернули на Невский проспект.

- У меня такое ощущение, - осторожно начала Лида, - что ты хочешь о чём-то поговорить.

Я неуверенно кивнул.

- Это как-то связано с нашими отношениями?

Я снова ответил кивком.

- Это будет очень серьёзный разговор? – В её голосе прорезались нотки тревоги.

Я посмотрел в её огромные глаза и кивнул третий раз.

- Так. – Выдохнула Лида. – Вот чуяло ведь моё сердце что-то недоброе… Знаешь, что? Если у нас планируется серьёзный разговор, то мне нужны калории. Поэтому давай-ка найдём шавермочную с самым усатым армянином и я стрескаю самую вредную, жирную и вкусную шаверму, которую он сможет соорудить. А потом говори, всё что собирался.

- Справедливо. – Согласился я. – Мы ищем что-то вот в этом духе?

Мы как раз проходили мимо крошечной захудалой шавермочной на два столика. Пыльная витрина была заклеена выцветшей рекламой. Я галантно открыл перед Лидой дверь, и мы зашли внутрь. Интерьер не поражал воображение роскошью. Но пахло от прилавка вкусно. Кроме нас посетителей внутри не было.

- Мне пожалуйста большую на лаваше. – Деловито попросила Лида у кассирши.

- Балшую на лауашэ!!! – Громко проорала та, и паренёк, дремавший возле неё на табуретке, подскочил и засуетился.

- Соус поболшэ вам, поменшэ?

- Как можно больше.

- Лук киласт?

- Обязательно.

Шаверма на глазах приобретала внушительный вид. Я подумал и заказал тоже самое.

- Итак, - сказала Лида, откусив и прожевав большой кусок. Глаза у неё были драматично серьёзными. - Скажи честно - ты хочешь со мной расстаться?

- Вообще-то нет, - улыбнулся я.

- Мда. Знаешь, тебе стоило прояснить этот момент до того, как я пустилась во все тяжкие с этой шавермой… -вздохнула она. - Тогда о чём же ты хотел поговорить?

Я задумался.

Весеннее солнце пробивалось сквозь пыльное стекло. Хотелось скинуть куртку и взлететь.

- Ты выйдешь за меня? - Тихо спросил я.

- Да.

Некоторое время мы молчали. Лида отложила остатки шавермы и смотрела свозь витрину на тротуар Невского проспекта. Она улыбалась, но глаза у неё подозрительно блестели.

- Это я не плачу, - сдавленным голосом объяснила она, перехватив мой взгляд, - это просто лук злой… Могу я попросить тебя, как своего будущего мужа, сходить на кассу и взять мне чаю? Надо чем-то лук перебить…

Я кивнул, поцеловал её и ушёл за чаем, радуясь, что она не видит, как я на ходу вытираю глаза.

Лук в шаверме и правда был очень злой.

КОНЕЦ ВТОРОГО СЕЗОНА

Хеллоу, амигос.

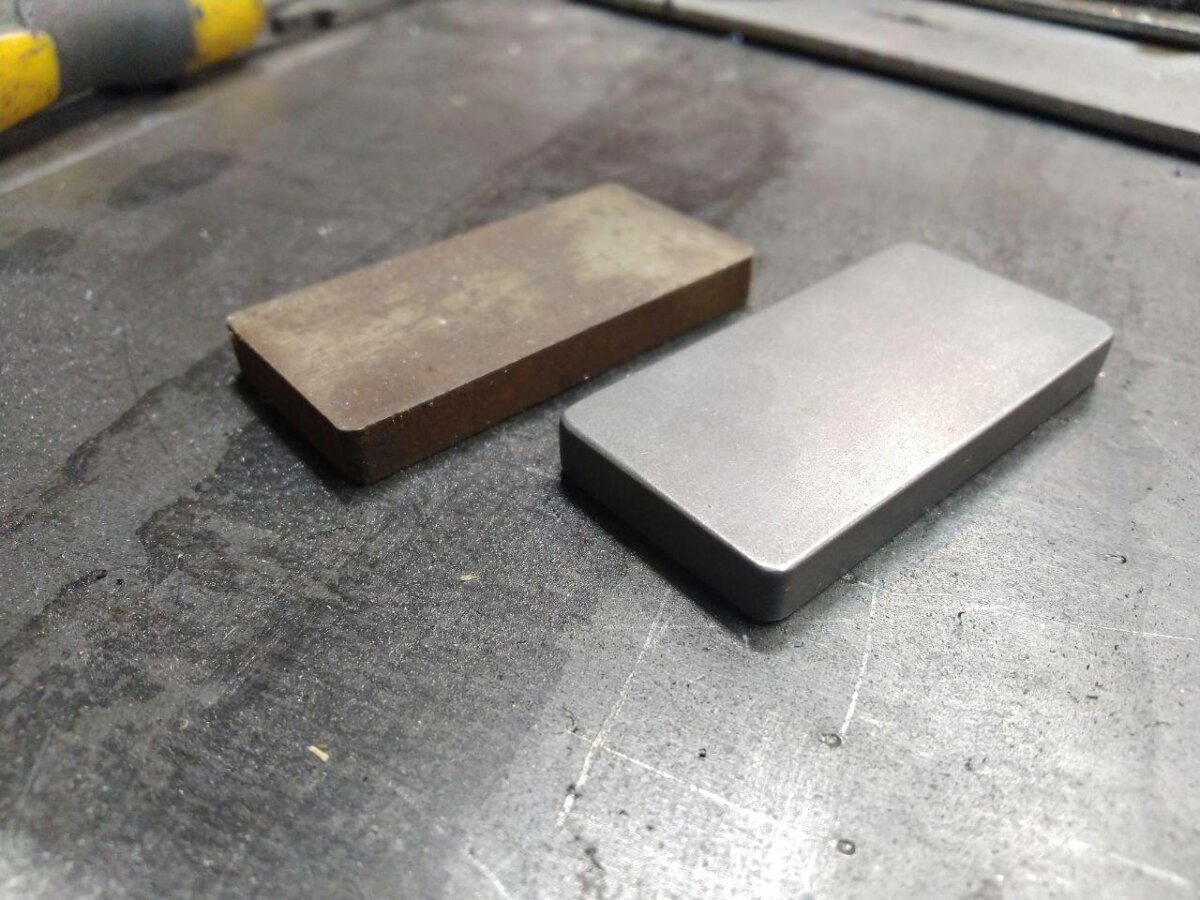

Давайте обсудим вопросы механической шлифовки металлических железяк.

С ручным процессом вроде всё понятно - берёшь абразив и возюкаешь, постепенно уменьшая размер этого самого абразива, пока не получишь то, что хотел. Для кромок и плоскостей этот метод вполне себе норм. Но рано или поздно получается так, что есть некая форма, куда не получается подлезть ни диском болгарки, ни чем либо ещё, для ПРОДУКТИВНОГО съёма и тогда что? Правильно. Галтовка.

Вообще, мехшлифовка это целый мир. Просто по типу процесса галтовки бывают мокрые и сухие. По принципу действия: электромагнитные, барабанные, роторные, лотковые... Галтовочные тела (т.е. сам наполнитель) варьируется от электрокорунда причудливых форм (пирамидки, скошенные цилиндрики, чечевицы и т.д.) до натуральных финишных наполнителей типа скорлупы грецкого ореха с тонкой абразивной пастой. Короче, траст ми - разбираться тут можно оооочень долго и, честно говоря, я не являюсь специалистом в данной области, чтобы с трибуны делать серьёзные щщи и диктовать конспекты.

Моя задача по данному вопросу ограничивается отбивкой шлака, съёмом ржавчины, а также набитием фаски на небольших (размером до плитки шоколада) изделиях из чёрных и нержавеющих сталей, а также латуни и чугуна. Т.е. не финишная отделочная операция, а скорее - подготовительная. Перед сваркой. Ну и после сварки, чуток облагородить готовую мелочёвку.

Окей. Давайте светану тем, что получается в итоге, а потом расскажу как именно было сделано устройство.

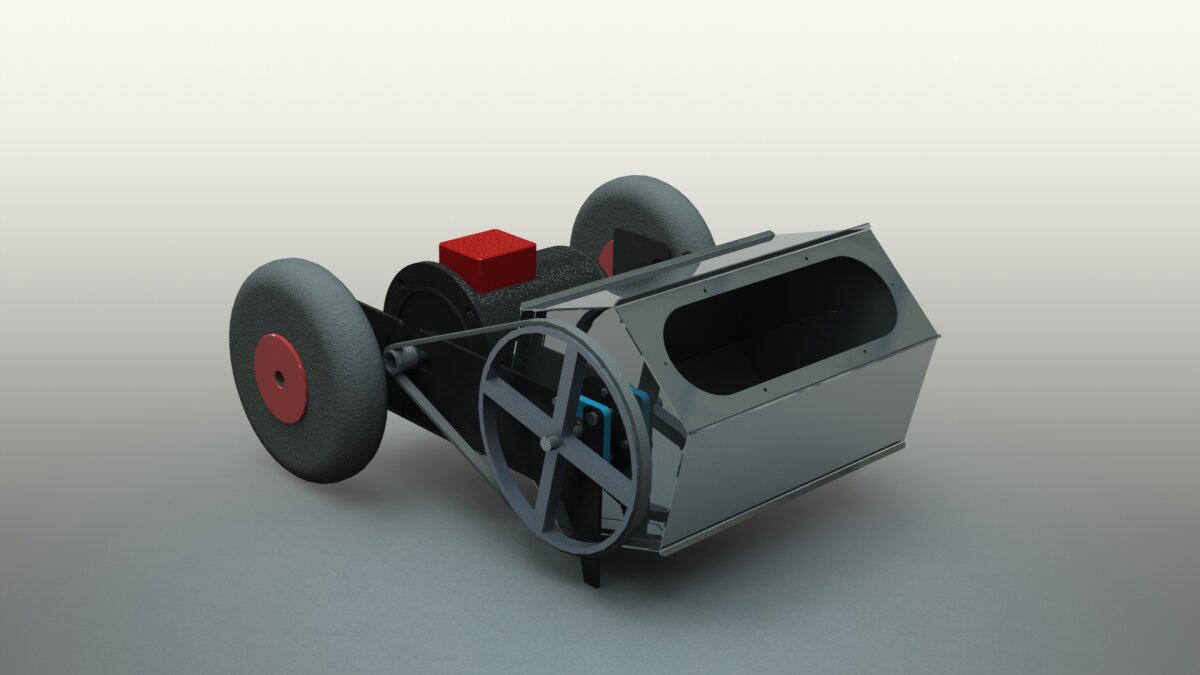

Сперва, разумеется, немного САПРа. Результатом конструкторской деятельности являются чертежи, разумеется, в электронном виде. А рендер это так. Для себя.

Далее чертежи отправляются на лазер. Всего у меня по проекту используется ст-3 толщиной 6мм. и нержа AISI 304 толщиной 2мм. Получается примерно вот так:

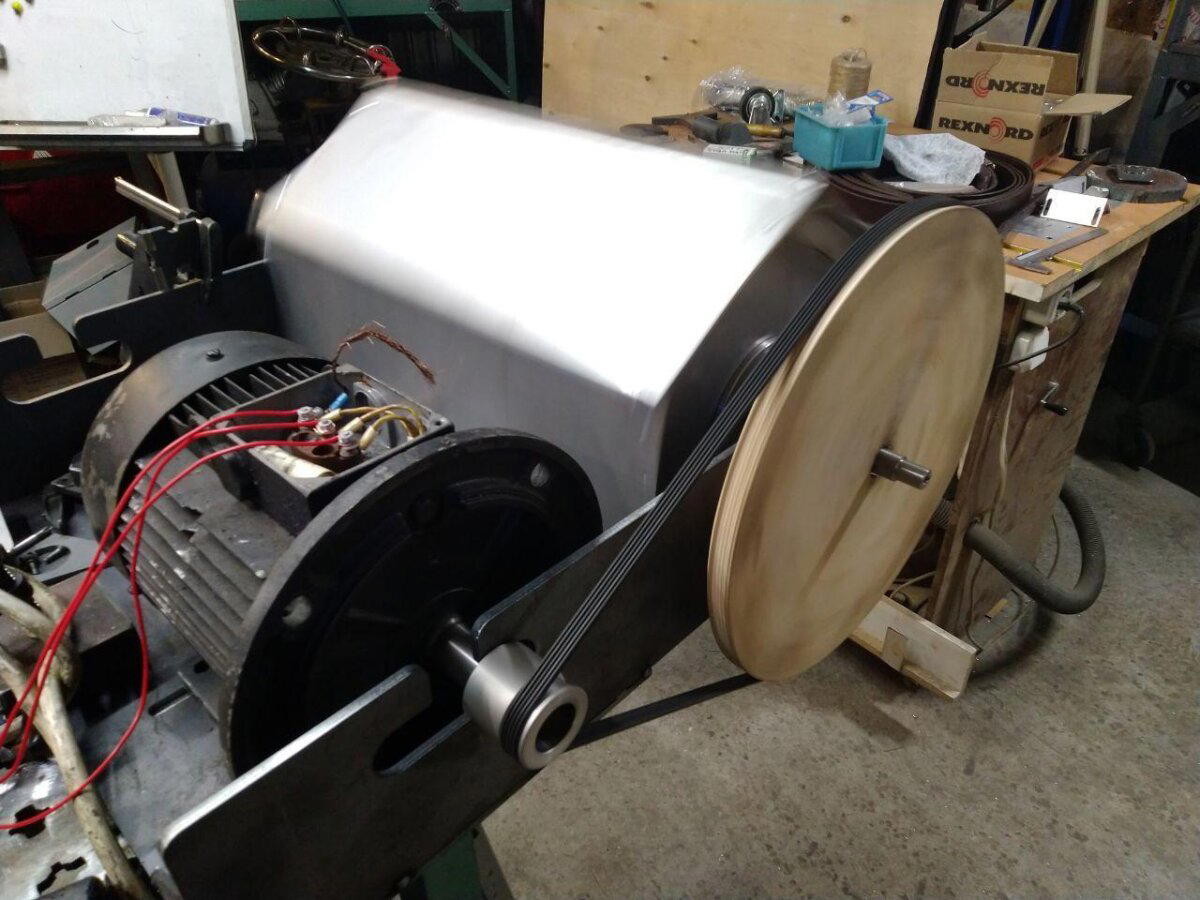

Теперь надо кастануть немного токарной магии, чтобы получить необходимые валы из стали 38ХС, которые потом будут запрессованы во фланцы. Потому что 38ХС - ограниченно свариваемая сталь.

Далее надеваются корпусные подшипники и на один вал напрессовывается шкив от стиральной машинки. Дело в том, что имеющийся (с помойки) электродвигатель имеет 1500 об.\мин. на валу, а на барабане должно быть всего 65. Следовательно мне нужно сделать ременную передачу с понижением желательно 1:10, чтобы остальное "погасить" частотником. Шкив от стирмашинки диаметром 297 мм. подходил для этой цели прямо оооочень. Но нет. Увы, это говно имело неистовое торцевое и осевое биения. А после попытки нарезать канавку для ремня и вовсе стало вот таким:

Не то чтобы оно не работало... работало. Но мне лично на это смотреть неприятно. Поэтому принял решение сделать габаритный макет нового шкива из фанеры на фланце. И проверить как оно будет работать. Пожалуйста:

После предварительной сборки вроде замечаний не выявлено. Т.е. все точки крепления сошлись. Машинка работает.

Теперь всё разбирается заново и шасси отправляется в покраску:

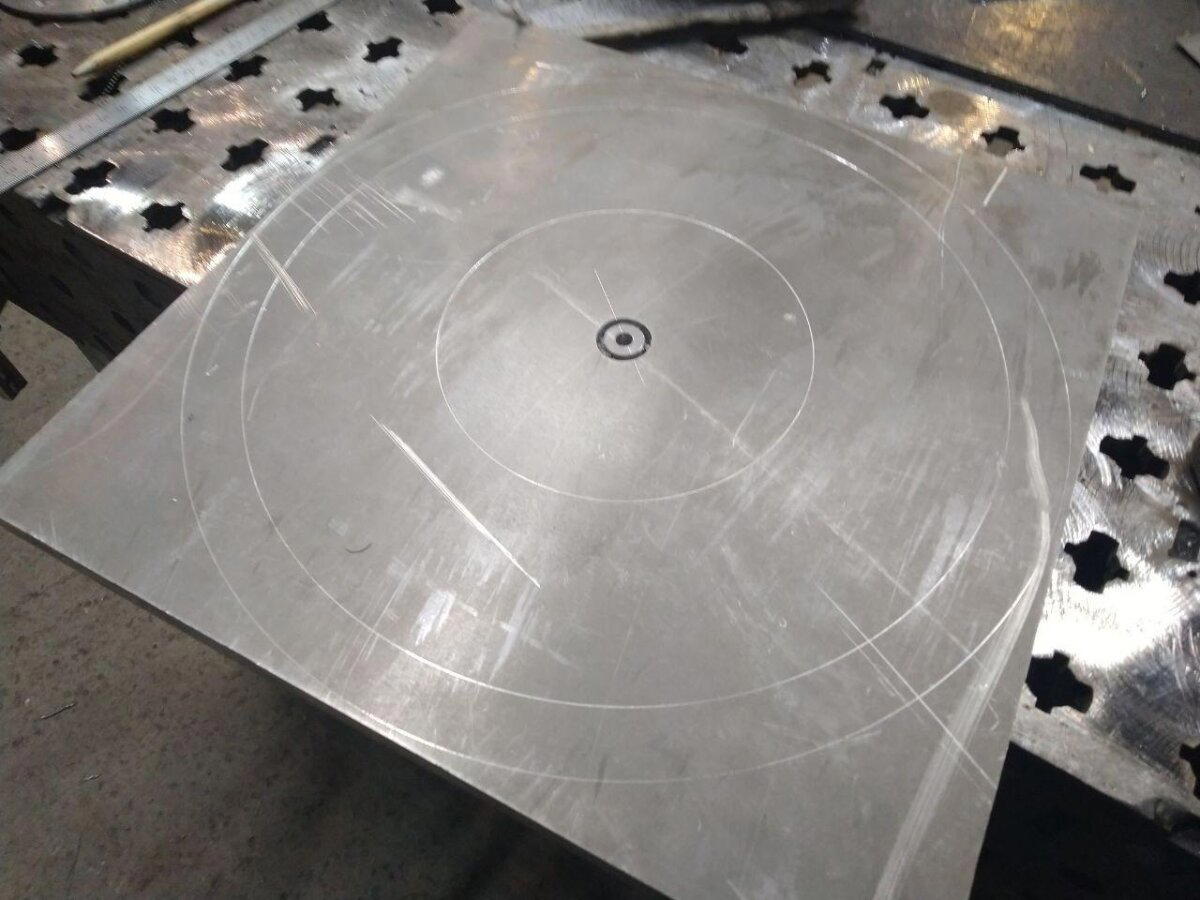

...а я еду за куском плиты 320х320х20 из Д16Т.

Немного токарной магии (к сожалению, в процессе уборки стружки у меня засосало крюк в крутящуюся заготовку, отчего появились некоторые корявости на поверхности)....

...немного "рюшечек" в виде лазерной гравировки на крышке:

Немного галтовочных тел (каких-то жалких 20 килограмм на барабан в 46 литров):

И через 5-6 часов - великолепно отбитые кромки, готовые под сварку.

Ни в какое сравнение с зачисткой болгаркой не идёт.

Во-первых, процесс совершенно не требует присутствия человека. Эта фиговина по замерам работает на 18% мощности при полной загрузке, не греется свыше 45 градусов, не вибрирует, не шумит и т.д. Т.е. процесс типа "включил и ушёл". Во-вторых, установка достаточно безопасна, чтобы оставлять её на ночь. Т.о. к утру детали уже обработаны. А повышение плотности работы в единицу времени ведёт к увеличению кэш-флоу в карман слесаришке. А учитывая, что жрёт это хозяйство примерно 380 Ватт в час - стоимость мехшлифовки пренебрежительно мала. Даже дешевле чем болгаркой чистить.

Дальнейшие планы в этой сфере:

- герметизировать барабан, чтобы попробовать также "мокрый" процесс.

- сделать лоток-дуршлаг для промывки галтовочных тел от абразивной пыли

- купить галтовочные тела для более тонкой шлифовки

Ну, вроде бы и всё.

А теперь извольте посмотреть видос, например.

Я вчера задремала в автобусе, показалось, что свою остановку проехала, как заору почему-то: «Помогите!», вылетаю в переднюю дверь. Понимаю, что ошиблась, и мне ехать ещё и ехать... Успеваю заскочить в заднюю дверь и усаживаюсь на своё же место. Тихо в автобусе стало, даже водитель музыку выключил.

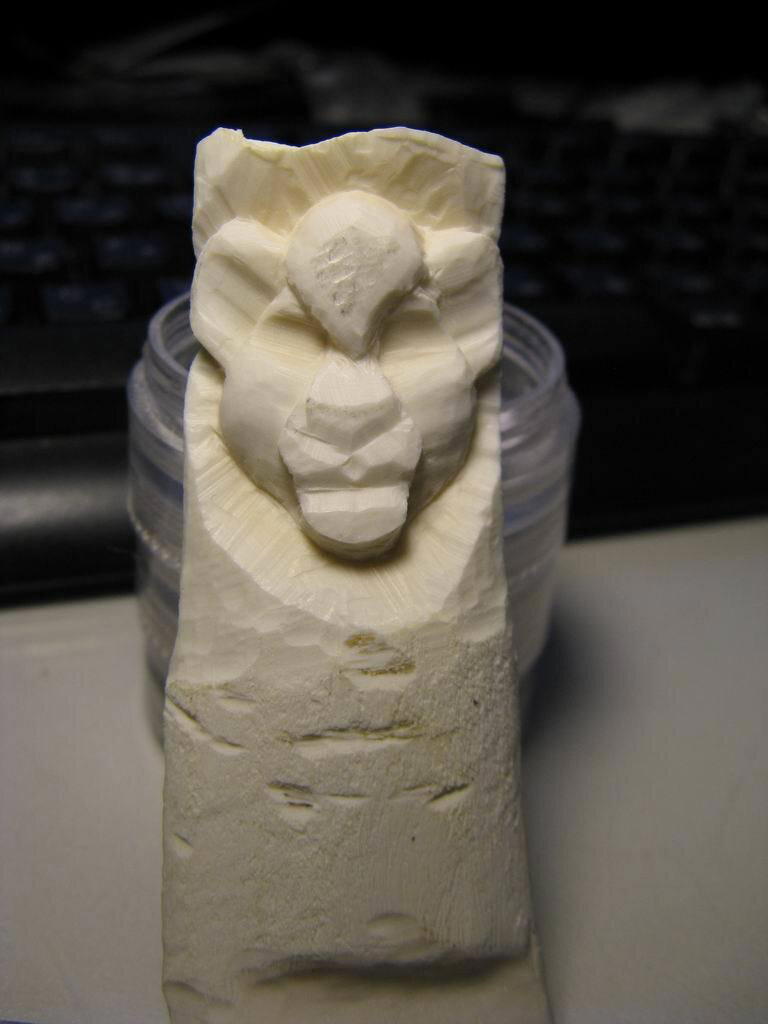

Это была первая работа, которую захотелось просто сесть и вырезать, без долгой подготовки, кучи набросков и всего такого. Выбрала кусок косточки потолще, чтоб можно было добиться заметного объема, сделала приблизительный набросок и начала вырезать. Обычно я отрезаю кусочек нужного размера, и уже с ним работаю, но в этот раз решила, что удобнее будет обрезать потом.

Для начала прошлась по внешнему контуру и наметила основные детали мордочки. На челке и носу видна "нетронутая" поверхность кости..

Дальше занялась сглаживанием углов, уточнением формы и наметила некоторые детали. Тут уже надо было отрезать нижнюю часть, мешалась.

Поверхность пока неровная, работала в основном грубыми инструментами, которые снимают много, но оставляют следы. При переходе к более тонкой работе над деталями берутся более мелкие фрезы. Они снимают меньше материала за один проход и, если дрогнет рука, меньше шансов загубить работу.

Окончательно убрала все лишние части кости (в качестве подпорки был ластик, поэтому не сразу понятно, что мордочка уже имеет окончательную форму), немного уменьшила нижнюю челюсть, и в целом кулон уже готов к шлифовке и полировке.

И почти готовый вариант, потом только петельку для шнурка добавила. Шлифовку делала абразивными резинками, на тот момент были только диски, потом докупила резинки в виде стержней. Блеск достигается исключительно полировкой, никакого лака тут нет.

И хотелось бы немного добавить про работу с объемом. Главное - не бояться. Поначалу страшно снять лишнего и очень хочется оставить просто закругленные углы. Работа ниже делалась в основном сниманием лишнего объема "по углам".

Эскиз медвежьей лапки нарисовала на бумажке и наклеила на кость. Сначала прорезала основные контуры, потом фрезой же убрала бумажку и начала срезать лишнее, чтоб подушечки лапы были округлыми.

Если в мобильном приложении переключаться между комментариями и ответами, то на секунду появляется панель редактирования комментария, но потом исчезает.

Я думаю, если мы замедлим время, то сможем открыть портал в параллельный мир модераторов...

Все постоянно стремятся выбрать самое лучшее упражнение на ту или иную мышечную группу. Вот ты, Ванька, делаешь жим платформы ногами, а приседания со штангой лучше ведь. Вот ты, Манька, делаешь скручивания на пресс, но ведь подъём ног в висе это лучшее упражнение на пресс, иди ноги поднимай! И пока одни стремятся сделать стопицот разнообразных упражнений на каждую мышечную группу, чтобы «прокачать» как следует, другие ищут одно, но самое лучшее упражнение.

А правда состоит в том, что у мышц нет мозгов, им совершенно без разницы какое упражнение вы делаете. Сама по себе мышца может расти вообще от одного упражнения, лишь бы нагрузка этого упражнения была прогрессирующей [1]. Ну присед, ну хорошее упражнение, да. А смотришь на Саньку, он с этой 40 килограммовой штангой приседает уже лет 5, и что толку? Как ходил «на спичках», так на них и ходит. То есть вы можете выполнять самоекапецкакое лучшее упражнение, но без прогрессии нагрузок, и будете топтаться на месте, а можете выполнять какую-нибудь изоляцию, типа разгибаний ног в тренажёре, но с грамотной периодизацией [2], и квадры вырастут лучше.

Да, разные упражнения могут по-разному воздействовать как на целевую мышцу, так и на мышцы-синергисты (которые помогают основной мышце), но разве это означает, что нужно выполнять подъём на бицепс под сотней разных углов, во всевозможных позах, дабы лучше на неё воздействовать? Совсем не обязательно. Да, есть даже какие-то научные данные, что от упражнений под разными углами мышца действительно лучше растёт, чем от одного упражнения. Да, мышце необходим метаболический стресс и бла бла. Сможете ли вы в долгосрочной перспективе удивлять «бицепс» разнообразием упражнений? Вряд ли. А сможете ли вы взять пару многосуставных упражнений, и давать мышце прогрессирующую нагрузку? Думается, да.

Давайте не забывать, что мы – любители, и не собираемся на Олимпию [3]. Нравится делать разнообразные упражнения – делайте их в разные тренировки, зачем выполнять стопицот упражнений в рамках одной тренировки, лишь бы «убить» мышцу?

Просто для примера, раньше я любил делать присед со штангой, только его и делал, и прекрасно чувствовал «ноги». В настоящее время отлегло, и полюбил делать обратные выпады в Смите, как основное упражнение на «ноги». Теперь вот считаю, что это «самое лучшее упражнение». Через пару тройку месяцев ещё чего в голову стукнет, может в йогу подамся… Говорят, подтягивание – лучшее упражнение для спины [4]. А если человек не умеет ещё подтягиваться? Это что, ему теперь только «плохие» упражнения делать? А даже если и умеет, то вряд ли можно постоянно прогрессировать в подтягиваниях.

Выводы:

- да, я тоже могу считать, что ЭТО упражнение может быть лучше, чем ТО для конкретной мышечной группы, но это не говорит о том, что оно лучшее для всех;

- на мой взгляд, главное – это чтобы вы могли заниматься регулярно в долгосрочной перспективе и достаточный объём [5] с прогрессирующей нагрузкой.

Викинги вошли в историю как бесстрашные воины, пираты, торговцы, но в первую очередь – как отважные мореплаватели. И своей славой они во многом обязаны кораблям. Остроносые драккары под полосатыми парусами, со щитами на бортах стали символом целой эпохи.

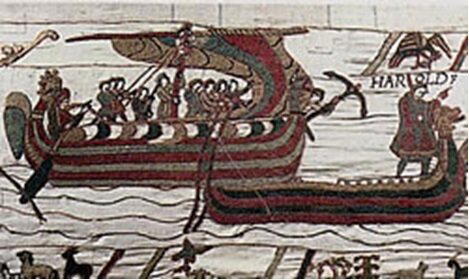

Изображение корабля викингов на гобелене из Байе, XI в. н.э.

Современный драккар «Харальд Прекрасноволосый» в море

Сложно переоценить значение кораблей для викингов. Для жителей Исландии, Гренландии, Фарерских и Оркнейских островов корабль был не менее важным имуществом, чем земля. На нём можно было отправиться на рыбалку и на охоту за тюленями, на нём же – везти в Европу товары, чтобы выгодно обменять их на зерно, вино и железо. Ну и, разумеется, можно было собрать ватагу отчаянных ребят, чтобы пойти в набег к берегам Англии или Франции.

В Эпоху викингов существовали так называемые «морские конунги», знатные люди, у которых не было ни земли, ни домов, а только корабли, что не мешало им занимать важное место в обществе и командовать порой целыми отрядами, равными дружинам баронов и графов в Европе. Для конунгов Норвегии, Дании и Швеции количество кораблей, которые они могли собрать на войну, как правило, имело большее значение, чем количество людей в армии. А по законам Норвегии, во время сбора ополчения отдельные городки и области выставляли не просто отряды, а именно боевые корабли.

Большое значение кораблей для викингов отражено в культуре и быту. Длинные дома жителей Скандинавии своей формой напоминали перевёрнутые корабли. А в поэзии викингов насчитывается больше двадцати кённингов (поэтических названий) кораблей. Вот лишь некоторые из них: «конь волны», «зверь пучины», «олень моря» «скакун тропы чайки». [1]

Но что же такого особенного было в кораблях викингов, что позволило им получить славу лучших мореходов того времени?

Конструкция

Целый ряд конструктивных особенностей давал им возможность выдерживать плавание в открытом океане. В первую очередь, это гибкий корпус. Доски крепились к шпангоуту посредством «канатов». При этом корпус получался легким и гибким, но прочным. Он изгибался на волнах, иногда очень сильно, но оставался водонепроницаемым, и, главное, выдерживал даже огромные штормовые волны. Напротив, судно с жёстким корпусом, например, как у средиземноморских галер того времени, могло переломиться от собственной тяжести на большой океанской волне. Викинги же противопоставляли силе волн не силу, а гибкость.

Другой особенностью корпуса был киль из цельного ствола дерева. Он был более прочным и надежным, чем сбитый из нескольких досок. Правда, это ограничивало размер корабля: его невозможно было построить больше, чем длина самого длинного ствола подходящего дерева. [2]

Легкость корпуса обеспечивала низкую осадку, что было очень важно для плаваний по неисследованным землям. Там, где более тяжелые корабли неминуемо повредили бы корпус о рифы или сели на мель, легкие суда викингов безопасно проходили. А если бы такое судно село на мель, снять его было бы совсем несложно. Легкость кораблей позволяла викингам подниматься по рекам и даже перетаскивать суда по земле из одной реки в другую.

Виды кораблей

Так же, как среди самих викингов не было разделения на купцов и пиратов, так и их корабли изначально не делились на торговые и военные. Один и тот же человек на одном и том же корабле мог сначала пойти грабить берега Англии, а потом отправиться торговать в Новгород.

Однако к концу X века появляются два основных типа: Langskip – «длинный змей», также известный в наши дни как драккар, и Knörr [3].

Кнорр – большое транспортное судно. Это были грузовые суда средней длиной около 16 м. Они были более короткими, чем драккары, но и более прочными [4]. Корабли такого типа использовались торговцами и в качестве военных транспортов для перевозки людей. Экипаж кнорра составлял, по разным оценкам, от шести до десяти человек.

Скорее всего, именно на кноррах викинги плавали в Гренландию и Северную Америку, так как такие суда лучше выдерживали сильные волны открытого океана.

Langskip – основной и наиболее известный тип кораблей викингов. В наши дни такие корабли принято называть драккарами, потому что на носу корабля часто ставили изображение дракона.

Длина драккара составляла в среднем от 20 до 25 метров, однако в сагах упоминаются корабли длиной больше 30 метров. Ширина в самом широком месте была около пяти метров. Драккар мог идти как под парусом, так и на вёслах. Количество вёсел зависело от размеров корабля и могло колебаться от 16 до 30 пар на особо крупных кораблях. В среднем экипаж одного драккара составлял около сорока человек, однако на больших кораблях мог доходить до восьмидесяти.

Узкий, гибкий и длинный корпус драккара позволял ему развивать под парусом огромную для того времени скорость в 11-12 узлов. Для сравнения, скорость венецианских галер XII-XIV вв. не превышала 5 узлов, а скорость когга XIII—XV вв. даже в хороших условиях не превышала 7,5 узлов [5].

В Эпоху викингов никто не мог сравниться с ними на море.

Важно отметить, что легендарные большие корабли конунгов с экипажами под сотню человек, скорее всего, не совершали долгих плаваний, а были предназначены для плавания в прибрежных водах в хорошую погоду. А в дальние походы викинги ходили на кораблях, похожих на тот, который нашли в кургане Гокстада: длина – 23,3 м., ширина – 5,2 м., 16 пар вёсел. [6]

Драккар из Гокстада в наши дни можно увидеть в музее драккаров в Осло

Строились корабли в основном из дуба и ясеня, паруса делали из шерсти. Символом эпохи викингов стал корабль под полосатым красно-белым парусом, но паруса также могли быть и одного цвета и даже в клетку.

В наши дни

Большую роль в изучении кораблей викингов сыграли современные реплики, построенные в точном соответствии с историческими находками. Они сразу показали высокие мореходные качества кораблей, а также их преимущества.

В 2010-2012 гг. в Норвегии был построен крупнейший на данный момент драккар «Харальд Прекрасноволосый», получивший свое имя в честь древнего конунга Норвегии Харальда, первого объединителя Норвегии. В его создании принимал участие кораблестроитель Музея города Тромсё Гуннар Элдъярн, один из опытнейших мастеров, владеющих технологией строительства традиционных норвежских судов. Инициатором и куратором проекта стал норвежский предприниматель Сигурд Осе [7].

Видео о постройке драккара:

Драккар получился действительно достойным конунга! Его корпус сделан из дуба, мачта – из ели Дугласа, такелаж – из конопли, а парус – из шёлка. Грузоподъемность составляет 95,5 тонн, длина – 35 метров, ширина – 8 метров, осадка – 2,5 метра. Корабль оснащен 50 вёслами и парусом, площадью 300 квадратных метров, численность экипажа – 32 человека. Как и на былых кораблях викингов, на нём нет палубы, а значит, и помещения, где экипаж мог бы укрыться. Для отдыха предусмотрена только палатка для сна, рассчитанная на 16 человек[7].

В 2014 году драккар «Харальд Прекрасноволосый» совершил первое плавание из Норвегии в Англию и обратно. А в 2016 году был набран интернациональный экипаж из Великобритании, Испании, Канады, Норвегии, США, Франции, Эстонии и России, чтобы отправиться из Норвегии в Северную Америку, по пути посетив Фарерские острова, Исландию и Гренландию.

26 апреля 2016 года они отплыли из Норвегии, в начале мая «Харальд Прекрасноволосый» добрался до Фарерских островов. Затем останавливался в Исландии, Гренландии, острове Ньюфаундленд, где, предположительно, и высаживался Лейв Эрикссон (ок. 970-1020 гг.) примерно тысячу лет назад. От Квебека двигался по Великим озёрам, побывал в Торонто и в середине июля причалил в Детройте. Общая длина маршрута составила больше шести тысяч морских миль[8].

В море драккар «Харальд Прекрасноволосый» развивал скорость до 14 узлов, а также хорошо выдерживал сильные волны и ветер в Северной Атлантике.

Шторм в Северном море:

Источники:

1. «Младшая Эдда». – Л.: Издательство «Наука», 1970. Издание подготовили О. А. Смирницкая (переводчик) и М. И. Стеблин-Каменский (ответственный редактор).

2. «Эпоха викингов», глава «Корабли». – Питер Сойер. Издательство «Евразия», 2002.

3. «Викинги», глава «Корабли викингов» – Хез Йен. Издательство «Астрель», 2004.

4. http://na-yachte.ru/blog/100-korabli-vikingov.html (Дата обращения: 15.01.2020)

5. «100 великих кораблей» глава «Бременский когг» – Соломонов Б. В., Золотарев А. Н., Кузнецов Н. А. Издательство «Вече», 2012.

6. 100 великих кораблей» глава «Гокстадский корабль» – Соломонов Б. В., Золотарев А. Н., Кузнецов Н. А. Издательство «Вече», 2012.

7. https://polit.ru/article/2016/04/27/ps_drakkar/ (Дата обращения: 19.01.2020)

8. https://congregatio.livejournal.com/1839963.html (Дата обращения: 19.01.2020)

Текст: Андрей Гудков.

Редактор: Вера Круз.

Дизайн: Алина Петрухина.

Выпуск 2.20

Однажды я принял решение

Кажется, это была суббота.

Ветер гонял за окнами серые тучи. C неба сыпался мелкий дождь. На первый взгляд конец апреля был неотличим от начала октября.

Лида сидела за своим письменным столом, спиной ко мне и сосредоточенно рисовала акриловыми красками свой третий натюрморт. Я недавно вернулся с работы и занимался обычным в таких случаях делом – сидел на диване в полуспущенных штанах и одном носке и созерцал своё внутреннее «я». Отвлёк меня от этого, безусловно важного занятия, телефонный звонок.

- Ты совершенно случайно не желаешь выпить пива? - Не тратя лишних слов на приветствия, поинтересовался из трубки Валера.

Я посмотрел на неуютную морось за окном. Потом перевёл взгляд на свои ноги, одна из которых всё ещё была в уличных джинсах.

- Нет. Совершенно не хочу.

- Ну ладно… - Тяжёлым вздохом отозвалась трубка.

- Кто звонил? – поинтересовалась Лида, не отрываясь от натюрморта.

- Валера. Звал пиво пить.

- Компания собирается?

- Нет. Вдвоём.

- И ты отказался? – Наполовину утвердительно спросила она. Я кивнул.

– Решать тебе. Но я бы советовала сходить.

- Нет настроения. Погода плохая. Да и пить совершенно не хочется…

Лида повернулась ко мне.

- Да не для себя, балда. Для него. Он зовёт тебя посидеть вдвоём. Значит, скорее всего - хочет выговориться. У него уже давно тоска вселенская в глазах. Будь хорошим другом, сходи и выслушай.

Я поразмыслил и повертел в руках телефон.

- Алло, Валера? Я тут как следует подумал и неожиданно решил, что пива я всё-таки хочу…

Встретились мы в маленьком баре на Большой Морской. В двух шагах от Арки Главного штаба. Заведение было обставлено так, будто хозяева свезли в помещение разнокалиберную мебель с родительских дач. Не исключено, что так оно и было на самом деле. На стенах висели чёрно-белые фотографии легендарных рок-звёзд в деревянных рамках.

Я взял в руки барную карту. Бегло просмотрел ценники напитков. Вывел примерную среднюю стоимость. Мысленно разделил на неё имевшуюся в карманах наличность. Забыл, что и на что я делил и перестал понимать, что означает получившееся число. Но заподозрил, что денег у меня с собой недостаточно.

Пока я боролся с искушением заказать воды, Валера возложил длань на барную карту и объявил, что он сегодня угощает.

- В сериале снялся, - пояснил он, поймав мой удивлённый взгляд. И с гордостью добавил: - Гонорар.

Освещение в баре было довольно тусклым. Я присмотрелся и понял, что лицо моего друга покрывает бледный грим.

- Кого ты сыграл, - не удержался я. – Эдварда Руки-ножницы?

- Руки-ножницы… - Вполголоса пробурчал Валера. - Я скорее Эдвард Руки-наложницы… Труп я сыграл.

- А где? – Изобразил я простодушие.

- В сериале про ментов. Вот тебе обязательно всё портить?

Мы пили пиво, а Валера рассказывал про пробы и съёмки. Когда нам принесли по третьей порции, я слегка разомлел. Обстановка казалась уже уютной. Непогода за окном только усиливала это впечатление. Я необдуманно сказал:

- Я тебе немного завидую.

Валера замолчал, повертел в руках бокал и тихо спросил:

- Ты о чём?

- Тебе повезло. - Пояснил я, - ты нашёл своё призвание. Знаешь, чем хочешь заниматься в жизни. Получаешь от этого удовольствие…

Валера посмотрел за окно долгим взглядом. Наконец, он отчеканил:

- Какая интересная точка зрения…

Я вскинул брови.

- В данном контексте, - объяснил он, - это вежливый заменитель фразы: "Ты дурак".

Он немного помолчал и откашлялся.

- Ты может быть не заметил, но я вообще-то три года поступал в театральный. Тебе когда-нибудь говорили в лицо, что твои мечты так мечтами и останутся? Советовали заниматься чем угодно, только не тем, что нравится? Потому что способностей и таланта у тебя нету. Мне вот говорили. Очень честно и прямо. А я всё равно уходил, готовился и через год возвращался. Очень сильно хотел этим заниматься. Бегал от военкомата. В театрах оборудование за три копейки таскал. Лишь бы поближе к театру быть. Чтобы чему-нибудь научиться можно было.

Я сверлил глазами пивной бокал. Очень хотелось провалиться сквозь землю со стыда. Мешала расшатанная доперестроечная мебель.

- И каждый вечер я стоял за кулисами, - продолжил Валера, слегка повысив голос, - и не мог сам выйти на сцену. Вместо этого - стоял и смотрел, как поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки. Как из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль. Маленькую. Удобопонятную. Полезную в домашнем обиходе. Как в тысяче вариаций мне преподносят всё одно и то же, одно и то же, одно и то же…

- Погоди, - изумился я, - чувак, ты чего - монолог Треплева из "Чайки" мне сейчас погнал?!

- Да… Кхм. Увлёкся… - смутился Валера, моментально вернувшись с небес на землю. - Но основную мысль ты вроде уловил. Я занимаюсь своим делом, потому что приложил для этого много усилий. Везение тут ни при чём.

Я кивнул.

- Я на подумав брякнул.

Валера сделал хороший глоток, со стуком поставил бокал на стол и посмотрел мне в глаза.

- Давай я расскажу тебе одну короткую историю. Про везение.

Я снова кивнул.

Валера вздохнул и начал говорить. Обычно он рассказывал истории глубоким, напевным и завораживающим голосом. Благодаря чему, без труда завоёвывал внимание и маленькой компании, собравшейся выпить на чьей-нибудь кухне и целого зрительного зала. Но сейчас его речь была непривычно тихой и усталой.

- Примерно полтора года тому назад я получил маленькую роль в одном проходном спектакле в театре на петроградке. У меня там было совсем немного реплик. Как-то с самого начала не очень пошло. Сам театр мне не нравился. Состав был какой-то несработавшийся. Все неприветливые. Режиссёр скандальный… Но делать нечего - надо играть. Работа есть работа.

Как-то вечером, во время репетиции, сижу я себе в гримёрке. До моего выхода ещё долго, поэтому сижу и жалею себя. Как у меня всё неутешительно в жизни складывается. И вдруг слышу девичий голос: "Вы малинки не хотите?".

Поворачиваю голову и вижу Катю. Нашу мебельщицу. Совсем ещё молодая девчонка. На неё там особо внимания никто не обращал. Да и сама она тихая была. По-моему, когда она спросила про малинку я вообще в первый раз её голос услышал.

Я завис. "Чего?", - спрашиваю. Она протягивает мне чашку. Там малина. Свежая.

Валера отхлебнул из бокала и немного помолчал.

- Сижу я, значит. Ем малину. Молча есть неловко. Поэтому начинаю спрашивать откуда она. В смысле - и малина откуда у Кати и сама она откуда родом. Мало-помалу разговорились. Она смешная девчонка оказалась и ужасно милая. В общем, когда через динамик меня на сцену позвали, я подумал: "А жизнь-то налаживается". И с тех пор правда как-то стало налаживаться. Я придумал пару интересных мелочей для своего героя. С ребятами потихоньку нашли общий язык. Режиссёр тоже в итоге нормальный оказался, хоть и скандальный. С Катей мы очень часто болтали. Она всё время какими-нибудь персиками-конфетами меня угощала. Мы с ней постоянно придумывали какие-то дурацкие игры. Было весело.

Я молчал. Валера сделал ещё глоток.

- Она была замужем. Внешне вообще не мой тип. Худенькая, маленькая, подстрижена под ёжик. Мне кажется, мы оба понимали, что ничего, кроме дружеской болтовни у нас быть не может. Короче это был не роман. - Словно оправдываясь, поспешно добавил мой друг. - Но через некоторое время я понял, что всё время жду, когда наконец будет репетиция или спектакль и я смогу увидеться с Катей. А когда она не приходила, то становилось как-то грустно.

Валера снова замолчал. Потом одним глотком допил всё, что оставалось в бокале

- Как-то раз она не пришла. По-моему, это было уже под конец сентября. Мы отыграли очередной спектакль. Я сижу в гримёрке. Вдруг слышу над ухом знакомое такое: "Вы малинки не хотите?". Поворачиваю голову. В дверях стоит Катя. В руках банка малинового варенья. Улыбается, а у самой глаза грустные. "Я", - говорит, - попрощаться зашла". Оказалось, что днём раньше она уволилась. Муж уговорил её вернуться в их родной Петрозаводск.

Меня как холодной водой облило. Но я сказал себе: "Успокойся. Она просто твоя приятельница. У неё семья. Поэтому сделай нормальное лицо и не порти человеку настроение". В конце концов: актёр я или не актёр? Я немного повалял дурака, слегка её рассмешил. Сам расслабился. Мы выходили из театра одними из последних. Вышли в тупичок с парковкой, который у служебного входа. На улице льёт, как из ведра. Она открывает зонтик и держит над нами обоими на вытянутой руке. Я спросил - пойдёт ли она на метро. Она ответила, что скоро за ней заедет муж на машине. Я предложил составить ей компанию и подождать. Время позднее – мало ли что.

Валера некоторое время задумчиво изучал дно пустого стакана. Я впервые за всё это время заметил, что на стене, за валериной спиной, висит крошечное фото Джима Моррисона.

- Ничего особенного не случилось. - Продолжил Валера, - Мы стояли почти вплотную. Я взял у неё зонтик. Она посмотрела куда-то в сторону. Потом вдруг шумно выдохнула и прижалась ко мне всем телом. Одна её рука гладила мои волосы на затылке, другая лежала у меня на плече. Я сжал её свободной от зонтика рукой. Она что-то шептала мне в ухо, но так быстро и так тихо, что я не разобрал ни слова. Вокруг нас лил дождь… Не знаю сколько мы так простояли. Вряд ли долго. Помню ощущение полной безмятежности. Я понимал, что ничего большего между нами не будет. И чувствовал, что если я попробую получить что-то большее, то только испорчу то, что есть.

Наконец, мы оторвались друг от друга. Она хотела что-то сказать, но за моей спиной прошуршали шины. Я обернулся. К нам подъехала машина. Катя сказала, что ей пора и попрощалась. Я протянул ей зонтик, но она покачала головой и сказала, что мне он нужен больше. Потом она юркнула в машину и больше я её не видел.

- Это история про везение? - Уточнил я.

Валера кивнул.

- Я встретил девушку, и между нами проскочила маленькая искорка чего-то настоящего. Всё, что мне досталось в результате - это зонтик, банка варенья и несколько секунд искренней близости. И тем не менее я считаю, что мне очень повезло. Потому что у многих не бывает даже этого.

Я посмотрел на своего друга и понял, что только что узнал его с совершенно новой стороны.

Он подытожил:

- Я это всё к тому, что призвание не надо искать. Оно всегда с тобой, ты просто его пока не распознал. Вот встретить человека, который тебя дополняет – это другое дело. Тут действительно надо, чтобы повезло.

Несмотря на дождь, домой я отправился пешком. Хмель понемногу выветривался и вернулся я практически трезвым.

- Он излил тебе душу? – Спросила Лида. Она рассматривала получившийся натюрморт. – О чём говорили?

- Да не, - отмахнулся я. – Так… О бабах и футболе поболтали…

Вообще я пью редко. Не чаще, чем бывает желание выпить.

Недавно сошлись два фактора.

Во-первых, один из клиентов отблагодарил меня бутылкой коньяка.

А, во-вторых, гречка и тушенка дома закончились и я решил сделать пельмени - в морозилке лежал пакет в качестве НЗ. Так что я немного их отварил, до состояния, близкого к готовности, в это же время накидал на сковороду лучка, обжарил его до полупрозрачного состояния, переместил пельмени из кастрюли в сковороду и обжарил их до хорошего, румяного состояния, бахнул сверху чуть-чуть перчика для вкусу.

Затем наложил сметаны в пиалу, нашинковал маринованных корнишонов, добавил чесночка и укропа (сушеного, из пакетика). То есть получился тартар.

Самое прикольное - это взять еще горячий обжаренный пельмень, обмакнуть его еще в холодный тартар и отправить в рот. Снаружи - холодно, а внутри - горячо! Блеск! Тесто похрустывает на зубах... м! Прелесть!

Еще хорошо пельмешки обжаривать в томатной пасте. Но вообще самый правильный спутник пельменя - это сметана. Блинчики хорошо идут с топленым маслицем, или, опять же - со сметанкой. А вот оладушки нужно есть с медом. Главное - не перестараться, чтобы слишком сладко не было.

Поставил я какой-то фильм, ем пельмешки... чего-то не хватает. И тут я сообразил, чего! Как говорил мой дед, не к ночи будет помянут:

- Пельмени без водки только свиньи едят!

А у меня же есть 0,5 коньяка! Налил стопочку, замахнул... мама дорогая! Вот это вкус! Как мягко он пошел! Даже закусывать такой напиток - преступление. Так медленно опускается по пищеводу, согревая изнутри и растекается по желудку, даря покой и умиротворение, очищая голову от лишних мыслей, расширяя сосуды и успокаивая нервы...

Вкус я узнал сразу. Тот самый вкус из детства, как у дедова самогона. По моему субъективному ощущению чуть-чуть переборщили с корой дуба, на которой настаивали, а так - напиток великолепный.

На следующий день я позвонил клиенту, имея цель вовлечь его в совершение административного правонарушения, связанного с оборотом немаркированной алкогольной продукции:

- Слушай, а кто делал этот самогон?

- Какой такой самогон? Это коньяк! Знаешь, когда людям не нравится - они тактично молчат!

Я начал оправдываться, что мне наоборот очень сильно понравилось и я бы хотел еще бутылочку. Похоже, не поверил... обиделся.

Не, ну самогон же!

Следующим вечером пришлось снова нажарить пельменей, чтобы была закуска. Попробовал еще раз. Да нет. У меня стаж под четверть века! В конце концов, я небоевой офицер, черт побери! Я что - самогон от коньяка не отличу? Самогон же!

Но решил выслушать мнение еще одного человека - своего отца. Тоже офицер, только выслуги больше 30 лет, а стаж в употреблении алкогольных напитков близится к полувеку. Уж он-то точно скажет, что это такое.

Через несколько дней, перелив нектар во флягу, чтобы не смущать бутылкой, отправился к отцу за экспертным мнением. Налили по стопочке... попробовали.

- О, какая замечательная штука! - восхитился отец. - Кто гонит?

Собственно, тут мои сомнения и рассеялись. Самогон! Не могут два эксперта столь высокого класса ошибаться в этом вопросе.

Купила сегодня в Магните селедку, очень уж хотелось мне бутерброда отведать. И сроки годности посмотрела, и так поразглядывала, в общем научена уже в наших магазинах затариваться.

Но, не судьба. Открыла банку и аромат свежего кошачьего... ммм... гуано разлетелся по всей кухне. Ну вот как так то... А так хотелось бутербродик😭. Магнит, РПЗ Полюс, не знаю кто так "хорошо" сработал, но пожалуйста, проверяйте качество, а то придется в магазине все упаковки скоро раскрывать чтоб тухлячка не прикупить.

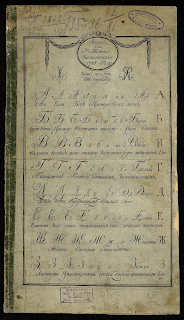

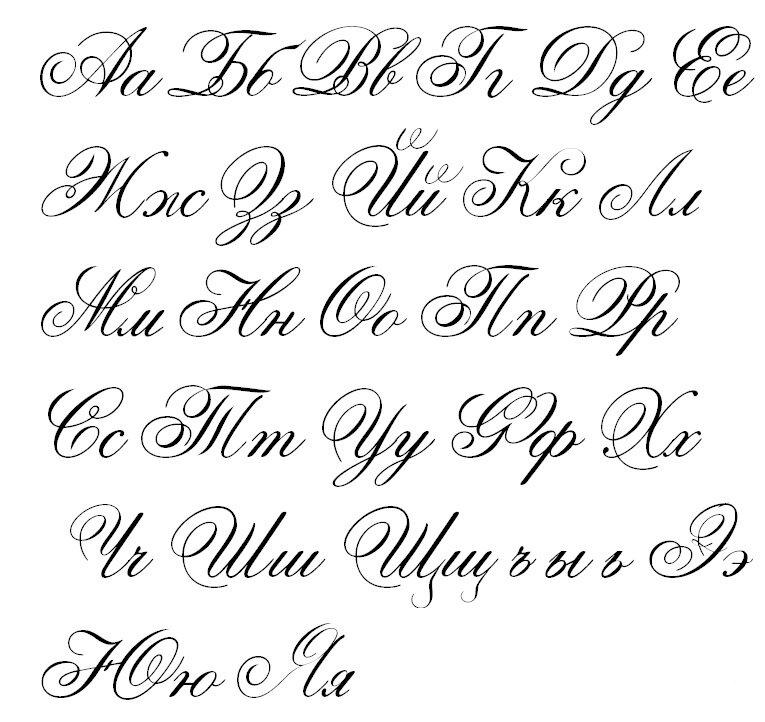

Сегодня будет не очередной урок, а пост для вдохновения. Меня завораживают учебники по каллиграфии, хочу поделиться с вами красотой и приглашаю прикоснуться к этому, можно сказать, древнему искусству наших предков.

Первая книга датируется аж 1788 годом! А буквы и слова вполне читаемы и узнаваемы. Я покажу одну страничку, а весь файл можно скачать из папки по ссылке - авторские права уже истекли, ха :) Можно спокойно делиться и распространять.

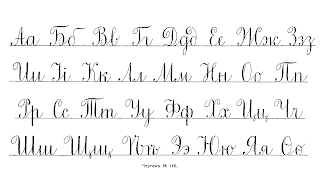

Дальше учебник по чистописанию 1915 года.

Уже совсем похоже на то, что мы учили и учим в школе, а ведь прошло больше 100 лет! Этот учебник тоже в папке по ссылке.

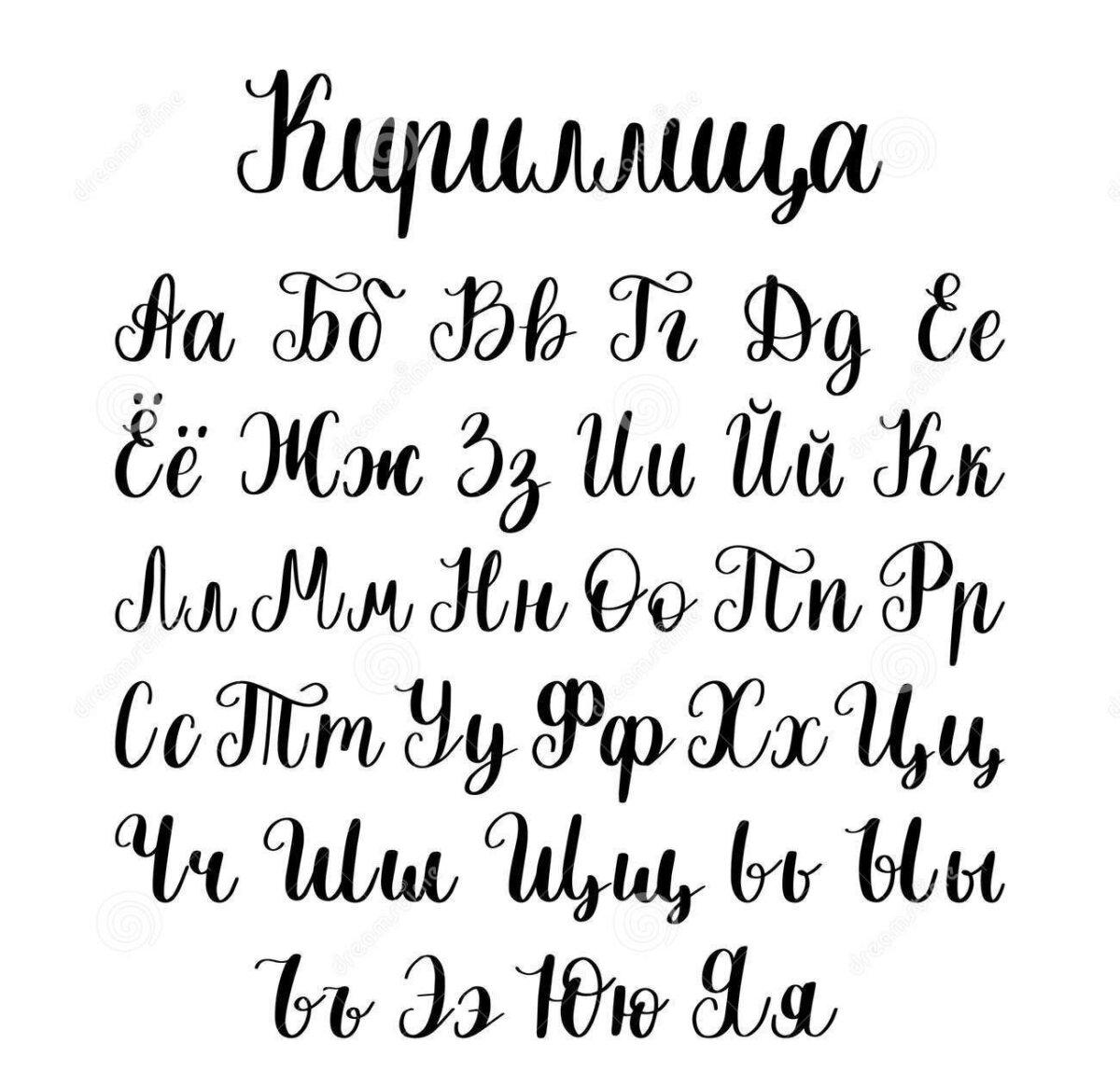

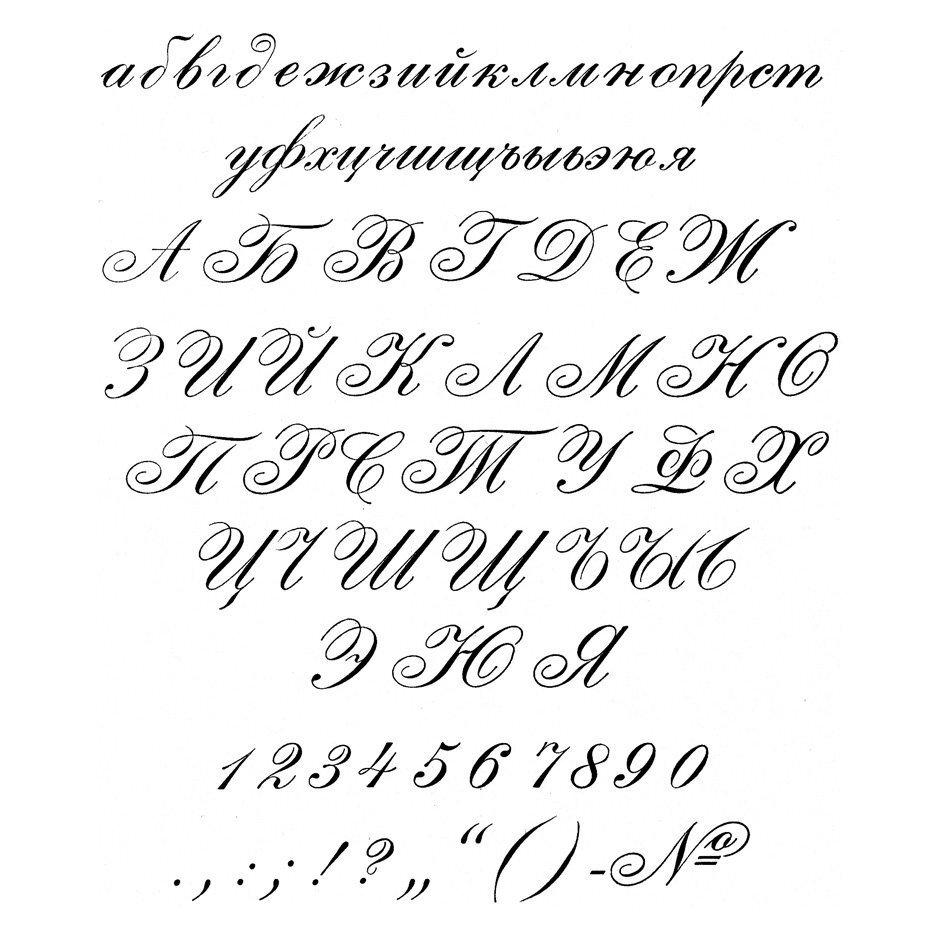

Дальше несколько примеров современных алфавитов, мне тоже нравится их собирать, сравнивать, анализировать элементы и встраивать интересные вещи в свой стиль. Я учу сама и обучаю других любительской современной каллиграфии, в ней проще правила и научиться может абсолютно любой человек - читайте мои посты по порядку и тренируйтесь. На выходе получится что-то типа вот такого шрифта:

Этот пример по написанию ближе к брашпенам, а другие выполнены тонким пером.

Вот так сейчас пишут дети, обучающиеся по материалам Русской Классической Школы (РКШ), это современная адаптация советских прописей:

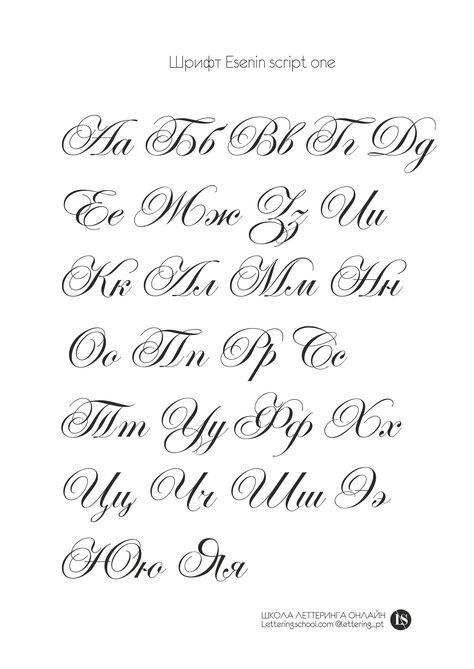

Немного натянутый стиль, на мой вкус, но зато в этих прописях пишут пером и благодаря им искусство чистописания возрождается! Ещё пара современных вариантов:

Какой из них вам понравился больше? Если у вас есть ваш любимый рукописный кириллический шрифт, поделитесь :)

Оригиналы постов:

Ирина aka Iren