Авария в Вашингтоне, 1921 год.

Понятие происходит из Второй Мировой войны. ВВС США (8-я воздушная армия, которую перебросили в Великобританию) несли огромные потери бомбардировочной авиации. У меня однажды был пост о масштабах воздушных сражений Второй мировой войны. Ввиду этого они инициировали работы по усилению бронирования. Королевские ВВС Великобритании, тоже имевшие дальнюю бомбардировочную авиацию, которая ходила в рейды на территорию Германии и подконтрольных ей европейских стран, также были заинтересованы в результатах исследования.

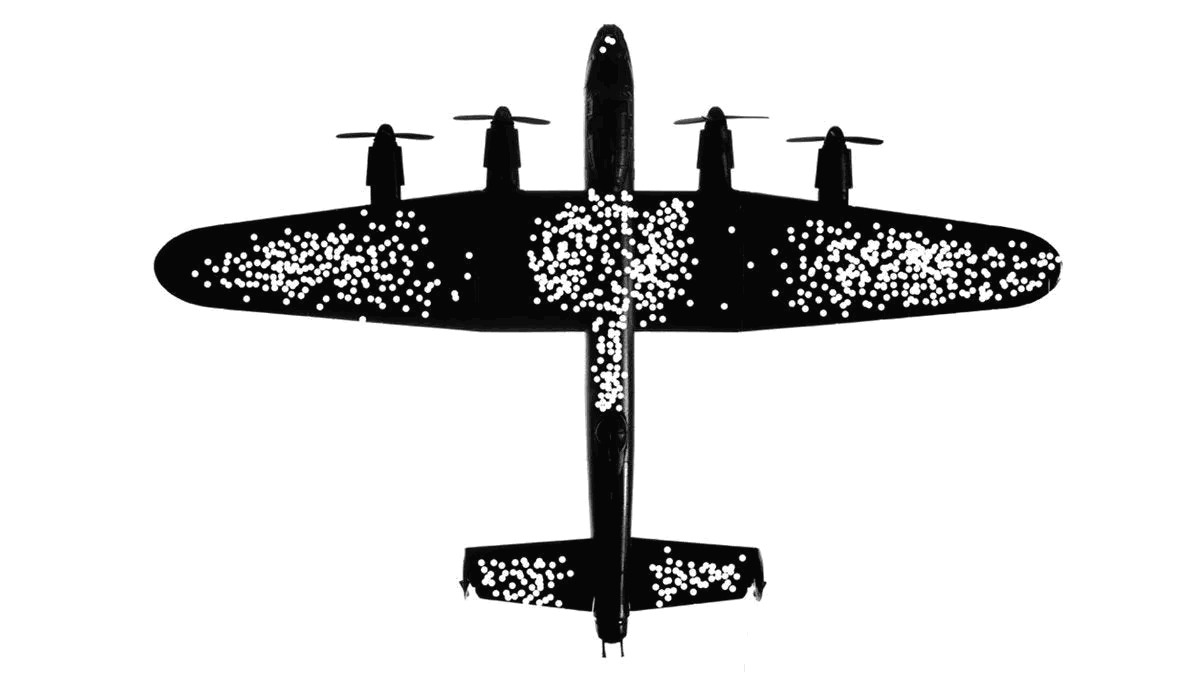

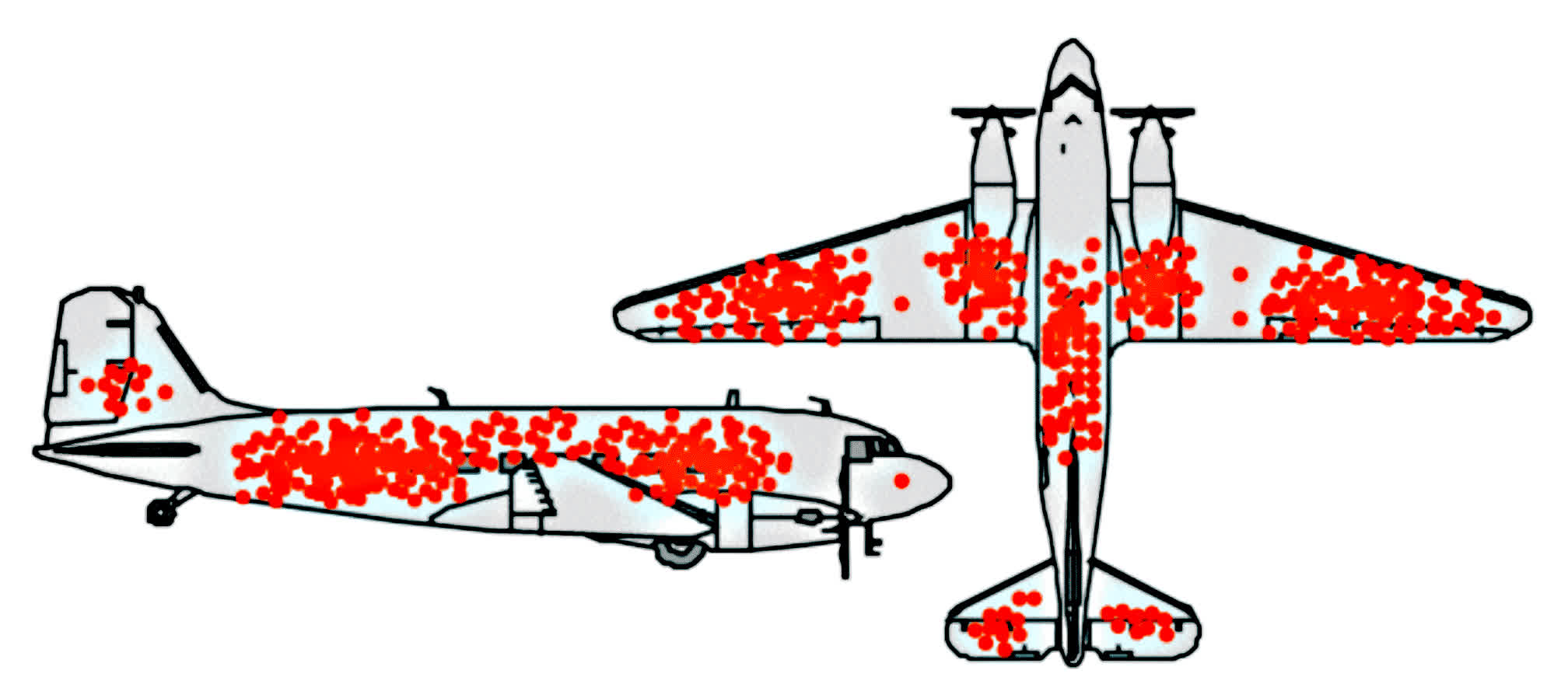

Изначальная идея заключалась в том, чтобы отмечать все повреждения вернувшихся с боевых вылетов самолетов, и затем усилить те зоны, в которых окажется наивысшая плотность точек.

Они наняли математика венгерского происхождения Абрахама Вальда, чтобы тот подготовил статистический аппарат исследования. Тот между делом отметил: фиксируемые повреждения - не проблема. Самолеты в конечном итоге добираются с ними назад. А вот те, что не вернулись - вероятно, были поражены в те зоны, в которых меньше всего плотность точек. Соответственно, и бронировать/усиливать бомбардировщики следует в тех местах, что обычно остаются самыми целыми.

Инженеры прислушались к подходу Вальда. Какую эффективность он показал на практике, неизвестно, но судя по тому, что ВС США продолжали руководствоваться им и в Корее и во Вьетнаме, эффективность какая-то была. История Абрахама Вальда чаще приводится как яркий пример когнитивного искажения "ошибка выжившего" и силы контринтуитивного логического мышления, без источников на результаты. Но тем не менее... Наследие работы Вальда оказалось более значимым в послевоенный период для развития статистики и теории принятия решений. Ну, и в психологию "ошибка выжившего" пробралась тоже, и многие из вас знают это понятие именно оттуда.

В контексте психологии "ошибка выжившего" - когнитивное искажение, при котором человек оценивает ситуацию, основываясь только на видимых примерах, игнорируя невидимые или неуспешные случаи.

Основные тяжелые бомбардировщики ВВС США и Королевских ВВС Великобритании на Европейском ТВД - Boeing B-17 Flying Fortress и Avro Lancaster.

Обратите внимание на разную схему окраски по разным бортам у B-17. Изначально самолет раскрасили в честь борта Sally B. Потом понадобился самолет-дублёр для съёмок фильма "Красавица Мемфиса" об одноименном самолете. Потому на другой стороне у него схема окраски от "Красавицы Мемфиса". Вообще мало какой самолет Второй мировой войны носит свои оригинальные цвета - перекрашивают в честь знаменитых собратьев.

У змей, душащих добычу (например, удавов и питонов), происходят интересные физиологические адаптации. Давление на грудную клетку жертвы влияет на кровообращение и дыхание. Змеи при этом обладают способностью регулировать кровоток и кислородный обмен, чтобы избежать проблем с собственным дыханием.

Просто один пример:

Во второй половине февраля 1942 года США перебросили в Великобританию 8-ю воздушную армию. После того, как она обустроилась на новом месте, в небе Германии почти каждый день висело более сотни американских самолётов, причем каждый вылет они выбирали одну цель и дружно еë утюжили.

Boeing B-17 Flying Fortress - основной тип тяжелых бомбардировщиков 8-й воздушной армии.

Также к ним было приписано некоторое количество Consolidated B-24 Liberator.

Другими типами бомбардировщиков они не оперировали.

Эскорт состоял из истребителей Republic P-47 Thunderbolt и North American P-51 Mustang. Первые являются самыми тяжелыми и дорогими одномоторными истребителями Второй мировой войны, но при этом неплохо себя показали на фронте.

На пике поставок у 8-й воздушной армии было около 2 тысяч бомбардировщиков и 1 тысячи истребителей, но 1942 - 1943 годы для них были довольно тяжелыми. Особенно после того, как до немцев дошло, что не имеет смысла распылять перехватчиков на весь рой - плотная формация бомбардировщиков быстро заполняет пространство между собой свинцом, сбривая одиночные звенья. На каждом B-17 и Либераторе было от 10 крупнокалиберных пулеметов, количество варьировалось в зависимости от исполнения.

Позиция одного из бортовых стрелков

Нижняя шаровая турель со спаренными пулеметами. Она одна крыла всю нижнюю полусферу, плюс её секторы частично пересекались со всеми огневыми точками, кроме верхних турелей.

После этого озарения немцы стали бросать по сотне-две истребителей на одну группу, забивая на остальных. Укомплектованная бомбардировочная группа - 35-65 самолетов, но по факту особо потрепанные единицы летали в количестве 10-20 самолетов, и в истории Второй мировой войны бывали случаи, когда немцы формально выносили всю группу за один бой.

К слову, как раз о таком эпизоде войны... День, когда 100-я группа 8-й воздушной армии потеряла все самолеты и день, когда США впервые умышленно ударили по гражданскому населению Германии.

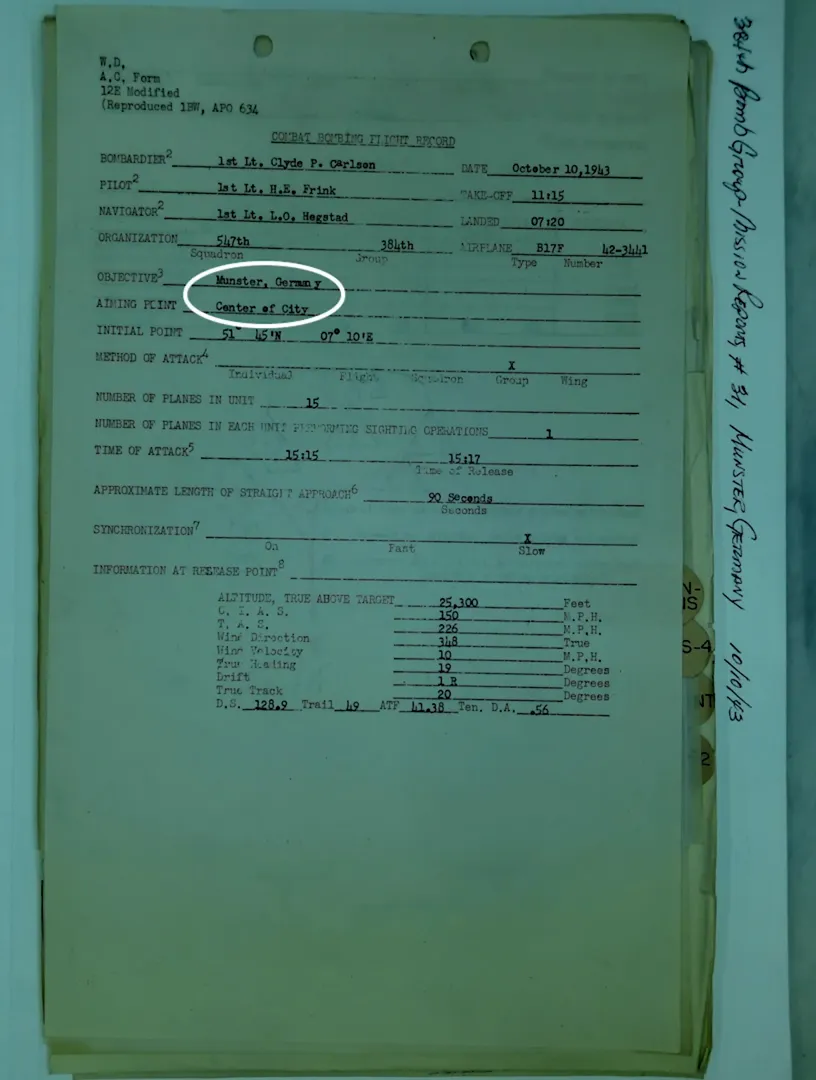

Приказ, предписывающий бомбить центр города Мюнстер.

Одной из основных целей 8-й воздушной армии были логистические узлы. Только командование кое-что не учло. Практически каждый день они ровняли с землей какую-нибудь железнодорожную развязку, расходуя сотни тонн бомб за один вылет и теряя десяток-другой самолетов, но аварийные бригады восстанавливали дорогу в течение недели. И тут американцев осенило - бомбить надо не железку, бомбить надо дома железнодорожников.

10 октября 1943 года 8-я воздушная армия посредь бела дня подняла все доступные бомбардировщики: 247 Boeing B-17, которые направила непосредственно на Мюнстер, и 39 "Либерейторов", которые должны были просто протрястись вдоль европейского побережья Северного моря и отвлечь на себя внимание немецких ПВО. Кроме того, расстояние до цели было довольно небольшое, и в кои-то веки у бомбардировщиков было истребительное сопровождение непосредственно над Германией - вплоть до самого Мюнстера.

Каждый B-17 мог нести до 8 тонн бомбовой нагрузки, отсюда имеем, что в сумме на Мюнстер могло упасть до 1967 тонн бомб, и это буквально за полчаса. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Во-первых, типичная история с небоевыми потерями. Часть "Крепостей" развернулась из-за технических неисправностей, часть столкнулась между собой, и т.п. В том числе, неисправность испортила весь план с отвлекающим маневром B-24: ведущий "Либерейторов" вынужден был повернуть назад, а за ним повернула вся дивизия.

Во-вторых, эскорт был неполный - над одним из аэродромов стоял туман, по факту смогли подняться в воздух только две истребительные группы из трех.

В-третьих, немцы знали о рейде. Их радары уже добивали до Великобритании. Кроме того, в этот момент у английского побережья тусил свободный охотник на Messerschmitt Bf. 109. Увидев формирующуюся армаду, он доложил о ней по радио и дал по тапкам.

В-четвертых, отдельные группы завернули назад из-за ПВО. По примеру с "Либерейторами" видно, что обычно при проблемах с машиной ведущего назад поворачивает все его подразделение. В отдельных случаях роль ведущего занимает другой самолет, но не каждому хватит яиц взять такую ответственность на себя.

В-пятых, впервые немцы решили попробовать сконцентрировать удар на отдельных группах вместо попыток неорганизованно атаковать со всех сторон.

Для отражения рейда они собрали зоопарк из всего, что не ушло на Восточный фронт, от нормальных истребителей типа Messerschmitt Bf.109 и Focke-Wulf Fw.190...

...до бомбардировщиков: например, Junkers Ju. 88 несли батареи неуправляемых реактивных снарядов, которые они выпускали в сторону "Летающих крепостей" в надежде, что куда-то попадут, а затем сближались с ними и пытались затыкать Боингов до смерти своими бортстрелками. Даже засветились одиночные Dornier Do. 217 - все еще производившиеся на тот момент, но уже неактуальные. Впрочем, и часть мессеров с фоками там были устаревших моделей 1939-1942 годов, их понадëргали из учебок.

На сегодняшний день в мире нет ни одного летающего немецкого бомбардировщика и, насколько мне известно, нет планов на их реставрацию до летного состояния (не считая одной Штуки, которую не могут закончить уже 30 лет). Ju.88 в последний раз поднимался в воздух в 1952 году.

Всего Германия смогла собрать на перехват около 350 машин. Суммарно в воздушном пространстве между Мюнстером и бельгийско-нидерландским побережьем в тот день полетали около полутысячи самолетов, десятки из которых не вернулись назад. Точных цифр потерь у обеих сторон не видел, кроме общих потерь 8-й воздушной армии за 8-10 октября - 88 бортов, почти 900 человек. Но факт есть факт - одна только 100-я бомбардировочная группа в эти три дня потеряла весь свой авиационный парк. 10 октября назад вернулся один Боинг из 13, и тот в состоянии на металлолом. К слову, его экипаж заявил, что на обратном пути сбил 6 любителей халявных фрагов, которые думали, что смогут добить полудохлого бобра.

Даже со всеми потерями, развернувшимися группами или теми, кто принял за цель другие города, центр и северо-запад Мюнстера в тот день превратился в лунный пейзаж. До сих пор в этих районах города можно заметить двухцветные здания - старая кладка до 1 этажа и более свежая послевоенная выше.

Демонстрация сброса бомб на Boeing B-17. Бомбы отделяются от пилона на 1:00.

Цена этого перформанса американцам не понравилась. Не то, чтобы они перестали так делать, было еще несколько подобных дневных рейдов, но это нормааально. Армейка долго учится на своих ошибках. В конечном итоге, бомбардировка предприятий, в том числе авиапромышленности, облегчила жизнь американским бобрам в небе над Германией.

Страшно подумать, что в это время творилось на Восточном фронте, куда Германия направляла основной объем поставок, а СССР уже практически нагнал их по выпуску. Теоретически, стороны располагали тысячами самолетов, которые можно поднять в небо одновременно, но, в отличие от США, всё это дело приходилось размазывать на множество направлений, ибо линия соприкосновения тут была почти в три раза шире, чем Великобритания вдоль.

Вместо эпиграфа:

«Натиск пик - это одновременно и давка, и кабацкая драка, и паника обезумевшей толпы, и яростная рукопашная свалка, и гигантская игра в смертельное Микадо, сплетенные в единый, концентрированный клубок". - пользователь ютуба @Philtopy

Что происходит с пиками, когда два отряда пикинеров сходятся так близко, что уже не могут эффективно сражаться ими и вынуждены доставать мечи? Сэр Джон Смит касался этого вопроса в своих военных трактатах конца XVI века. Разумеется, самый очевидный ответ – пикинеры их попросту бросали. Однако имело место и другая примечательная тактика: пики старались метнуть как можно дальше вглубь вражеского строя. Можно подумать: «Ну разумеется, это же копья, конечно, их метали». Но не стоит забывать, что речь идет о пиках: даже самые короткие из них достигали в длину около 2.7 метра – это вам не дротики. Если при броске удавалось в кого-нибудь попасть – замечательно, но суть не в этом.

Пикинер метал древко – длиной от 2.5 до 4 метров и более – в плотные ряды противника, который тоже вооружен такими же пиками. Легко вообразить, какой хаос и путаница возникли бы, если бы такое древко просто упало посреди боевого порядка. При этом один конец пики острый, так что, пока вражеские воины пытались как-то убрать это мешающее древко, им приходилось еще и следить за тем, как бы случайно не исполнить Джеки Чана, треснув или ткнув товарища позади. И разумеется, таких пик с обеих сторон летело множество, наводя ещё больше суеты в бою. Раз уж все равно нужно избавиться от дрына, то почему бы не сделать это наиболее неудобным для противника способом?

Зу и Цес — настоящие искатели приключений! Они продали свою ферму во Франции, переделали старый пожарный грузовик в уютный дом на колёсах и отправились в эпическое путешествие через Европу и Азию, чтобы достичь загадочной Колымы! 🌍❤️

Их вездеход-монстр — это не просто транспорт, а настоящий дом: 500 литров воды, душ внутри и снаружи, а компанию им составляют два верных пса! �🐕 Благодаря 16 скоростям и мощному двигателю они легко преодолели тысячи километров, чтобы увидеть суровую, но потрясающую красоту России.

Зу — бывший каскадёр, снимавшийся даже в фильме о Джеймсе Бонде! Его мечта — пройти легендарный маршрут Колымы, хранящий истории прошлого. Вместе с женой он два года превращал грузовик в надежный дом для путешествий.

﹥ "10 лет я мечтал о Колыме — это часть истории России, которая ведёт прямо к Магадану. После пандемии мы решили: пора! Продали всё, построили дом на колёсах и отправились в путь!" — Зу.

Сейчас они исследуют Магадан, а затем отправятся к Байкалу, чтобы переждать зиму. Но главное — они ищут новый дом и верят, что Россия станет их второй родиной. ❄️🏡

Как вам их история? 👇 Хотели бы такую свободу? ✨

![[DnD 2024, перевод] Бестиарий 2025 v0.410](https://img3.vombat.su/images/post/big/2025/08/13/17550932204961_e4e20016-c2cc-4084-ba97-c9855a7be461.png?class=max)

🟩Продолжаю перевод одной из самых важных книг для настольно ролевой игры Подземелья и Драконы. В прошлом году начали выпускать обновление троекнижия и это последняя книга из них, в котором содержится 503 монстра для игры.

Скачать можно бесплатно на моём Boosty. Также по этой ссылке можно будет проверять новые версии Бестиария.

![[DnD 2024, перевод] Бестиарий 2025 v0.410](https://img3.vombat.su/images/post/big/13/08/2025/17550930705298_a5b6ade5-8e64-4942-9cb3-6cdf7b168ac4.jpg?class=max)

Уф, много писать придётся... Новые статблоки пиратов. Просто ребята-разбойники с пистолями. Странно, конечно, что у них 3 атаки этим оружием. Будто бы это должно ощущается, как 1 раз в ход.

Теневых драконов добавили. Давно пора. Это сущности, которые сильно просились. Такие закоррапченные драконы.

Ракшас очень сильно передалали. Их уязвимость к благословению это новый интересный прецедент. Хочется что-то такое попробовать ещё где-нибудь.

Хорошо подточили оборотней. Наконец-то они превращаются бонусным действием. И проклятье оформили в более кофмортном виде.

Новые сфинксы невероятные красавчики. И по нарративу, и по внешнему виду, и по механике. Хочется в кампанию вставить, в отличии от предыдущего мифического варианта.

Пресс солара слишком уф.

Ревенантам добавили рой ревенантов и дом-ревенант. Выглядит очень неплохо. Особенно фишка поглощения ревенанта-дома.

Лютый ворг и правда лютый.

🟣Если вы хотите принять участие в вычитке, то есть документ в Google Диске, где вы можете оставить комментарий на ошибке/опечатке/плохой ссылке/кривым переводом и так далее.

Автор видео решил показать в автосалоне новый автомобиль Niva Тайга и рассказать об удивительных инженерных инновациях. Как считаете, цена оправдана?

Делитесь своим мнением в комментариях!

Автор видео решил показать в автосалоне новый автомобиль Niva Тайга и рассказать об удивительных инженерных инновациях. Как считаете, цена оправдана?

Делитесь своим мнением в комментариях!

Водителя грузовика пытались остановить, но он проехал дальше и задел служебную машину полицейских. Один из сотрудников успел запрыгнуть на ступеньку и прокатился на свежем воздухе около 5 километров. Водитель цистерны с юмором отнесся к происходящему и даже снял стучащего в окно инспектора на видео. Полицейские юмора не оценили, "профессионала" задержали.

Попал в ДТП, знака обгон запрещен на данном участке нет, так же нет знака "перекресток". Стоит лишь один знак ограничение максимальной скорости 70 км/ч.

Чья вина в ДТП?

Авария произошла в районе села Ключевое Смидовичского района. Оба участника столкновения мгновенно загорелись. Огонь охватил их полностью, включая машины в кузове автовоза.

Информации о погибших и пострадавших в этом жестком ДТП пока не поступало.

Раз уж на Вомбате заговорили про облёты, то самое время вспомнить знаменитый эффект, который стал "фишкой" и визитной карточкой фильма "Матрица".

Фильм вышел в 1999 году и сразу разорвал людям мозг, являясь мощным коктейлем из философии, кунг-фу, киберпанка и запоминающихся спецэффектов. До сих пор вспоминаю свой восторг от первой же сцены, где полицейские пытаются арестовать Тринити, а женщина подпрыгивает, действие застывает, а камера совершает облёт вокруг всей сцены, показывая нам остановившееся мгновение со всех ракурсов. Это было что-то невероятное!

Вачовски знали и любили анимэ, многое из него смело заимствовали. И знатоки кино отмечают, что свой знаменитый эффект авторы подглядели в старом анимешном сериале "Гонщик Спиди (aka Speed Racer)", выходившем аж в 1966 году. (Кстати, позже Вачовски даже сняли полнометражный фильм "Гонщик Спиди".) В опенинге сериала есть момент, когда главный персонаж выпрыгивает из машины и в этот момент время застывает, а камера меняет ракурс.

Но Вачовски хотели, чтоб не просто всё замирало, а чтоб возникало ощущение бесконечного растягивания времени! Чтоб действие, которое в реальной жизни заняло секунду, на экране бы длилось в десять раз дольше! Вот тут и повылазили различные проблемы. Режиссёры обращались к нескольким студиям, создающим спецэффекты, с вопросом, как такое можно сделать? Какое-то время на полном серьёзе рассматривалась идея съёмки сверхскоростной камерой на тележке с реактивным двигателем! Но эту идею отвергли, как небезопасную для оператора и вообще всей съемочной команды.

Наверное, сейчас уже ни для кого не секрет, как были сняты эти эффекты с облётом камеры вокруг застывшей сцены. Гигантское количество камер, выставленных рядком, делают одновременно снимок и эти снимки складываются в траекторию облёта виртуальной камеры. Казалось бы, сам по себе эффект не сложный в воспроизводстве, более того, технология для его серийного воспроизводства была разработана в 80-х годах и в конце 90-х даже была использована в нескольких рекламных и музыкальных видеоклипах, а также в кино за несколько лет до "Матрицы"! И в таком виде эффект называется "time slice", то есть буквально "срез времени", когда застывшее мгновение мы можем рассмотреть со всех сторон.

Вачовски же хотели сильно усложнить этот эффект и по их заказу была разработана технология, которую кинокомпания Warner Brothers запатентовала под названием "bullet time". Здесь время не застывало, а сильно растягивалось, и камера показывала нам уже не застывшее мгновение, а какие-то движения, которые обычным взглядом зритель не мог бы разглядеть.

Для воплощения этой идеи Джоэль Сильвер, продюсер фильма, обратился в студию Mass.Illusions, которая отсняла тестовое видео, используя всего 27 камер. Финальный результат получился настолько удачный, что боссы киностудий наконец выделили на съёмку "Матрицы" нужный бюджет! Но мало кто знает, какие сложности пришлось преодолеть, чтоб тестовое видео получилось таким, каким мы его видим.

Зная, что плёнка в кинотеатрах воспроизводится с частотой 24 кадра в секунду, чисто математически мы понимаем, что 27 кадров - это чуть больше секунды готового видео. А чтоб плавно растянуть эту секунду хотя б раза в три, нужно воссоздать промежуточные кадры. Для этого использовали метод интерполяции на основе существующих кадров. По разнице между ключевыми кадрами сперва просчитывались вектора движения каждого пикселя и по этим векторам уже воссоздавалось положение всех объектов на промежуточных кадрах. Это сейчас такое делается на основе нейросетей, а тогда отработанной технологии ещё не было, технология была сырая и иногда при просчёте вылазили неприятные артефакты. Как ни странно, меньше всего проблем вызвала горящая бочка с дымом, а больше всего артефактов движения создавал актёр, как, например, можете заметить что происходит с левой рукой актёра в финальной фазе замаха назад. Тогда специалисты студии стали копать глубже. Они "разделили" актёра на фрагменты, провели тщательную стабилизацию изображения, и отдельно работали с каждой его частью. Но в результате, технология была отработана, фильм был запущен, а для получения более качественной и плавной картинки с минимумом артефактов просто количество камер увеличили до 120 штук и каждая камера снимала в высокоскоростном режиме, 120 кадров в секунду. Но и здесь, чтоб растянуть время на экране с 5 до 10 секунд, пришлось воссоздавать ещё по одному промежуточному кадру, увеличивая общее время с 120 до 240 готовых кадров.

В сети есть фрагмент беседы двух специалистов, которые работали над этим эффектом:

- Как ты думаешь, когда люди увидят этот эффект, не подумают ли они, что мы с ним слишком перестарались?- После выхода этого фильма люди ... подумают, что мы полностью изобрели этот эффект.

В какой-то степени, они как "переизобрели" этот эффект, так его и "закрыли". После "Матрицы" он в своём чистом виде был воспроизведён ещё несколько раз (например в очень эффектной сцене взрыва в фильме "Пароль рыба-меч"), но потом его заменила компьютерная графика.

Во второй "Матрице" Вачовски решили пойти дальше и создать более сложную сцену, в ней они хотели сделать так, чтоб камера не просто совершала облёт, а буквально могла оказаться в любой точке пространства, показывая зрителю самые эффектные моменты. Так появилась известная сцена битвы Нео и толпы клонов Агента Смита. Эта сцена уже была сделана с использованием компьютерной графики, где декорации воспроизвели с помощью фотограмметрии, а драка с эффектными прыжками и полётами - это 3D модели персонажей, выполненные с максимально доступной на тот момент фотореалистичностью.

Даже немного жаль, что выпустив три таких мощных фильма (я из тех, кому и третий фильм нравится наравне с предыдущими), Лана Вачовски решила в четвёртом фильме показать фак зрителям и боссам студии, напрочь отойдя от собственноручно заданной высокой планки качества. В фильме "Матрица. Воскрешение" и драки поставлены крайне слабо и буллеттайма как такового нет, хотя есть эффект замедления времени и медленный полёт пули. Кстати, своё название "bullet time/время пули" эффект изначально получил именно за высокоскоростную съёмку полёта пули после выстрела. И один из ранних эффектов, сделанных именно в таком виде - это фильм 1981 года, южноафриканский боевик "Убивать и снова убивать", где мастер боевых искусств настолько суперскоростной, что запросто уворачивается от пуль. Но в нём и речи не шло ни о каком облёте камерой.

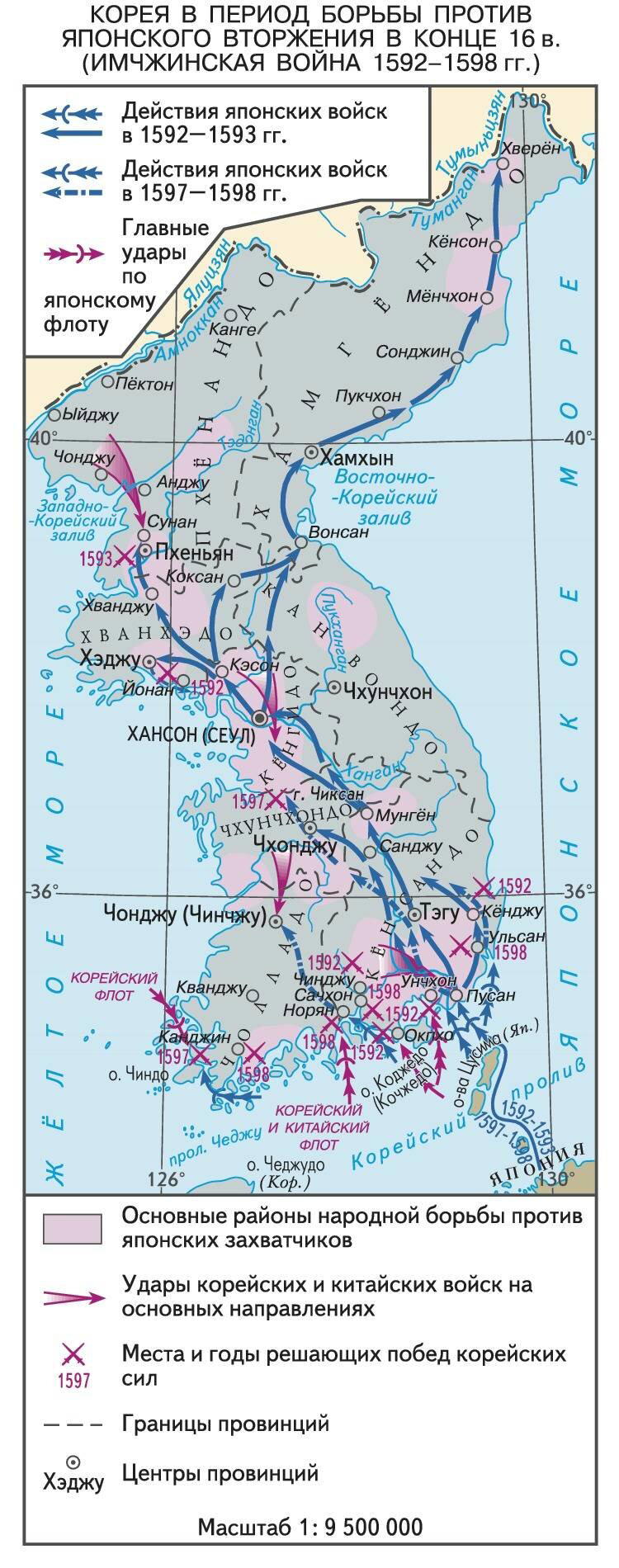

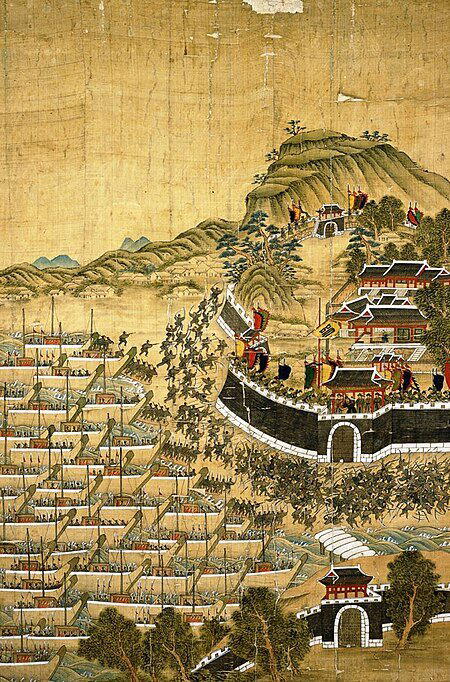

Имдинская, она же Имджинская, она же Имчжинская (ох, мутное это дело – корейско-русская транслитерация), она же Японо-корейская война — один из самых кровопролитных и масштабных военных конфликтов XVI века. В него оказались втянуты практически все значимые государства Восточной Азии – Китай, Корея и Япония. В этом вооружённом противостоянии, происходившем на Корейском полуострове и прилегающей к нему акватории, приняли участие сотни тысяч солдат, матросов, партизан и ополченцев. По своим масштабам Имджинская война намного превосходила европейские войны XVI века. Однако в России эта война малоизвестна.

Итак, Япония второй половины XVI века. Подходит к концу Период Сэнгоку или Эпоха воюющих провинций (по сути - феодальная раздробленность с японским колоритом), в ходе которой многочисленные японские роды и кланы увлечённо резали друг друга. Один из японских даймё (князей), Ода Нобунага, не считаясь ни с политическими (сёгун и император), ни с религиозными (буддийские общины) силами, железной рукой объединяет Японию. Ему удалось подчинить себе весь центр страны, но в 1582 году он был вынужден роскомнадзорнуться, дабы не попасть в плен к своему же генералу, поднявшему мятеж.

Другой генерал Нобунаги, Тоёто́ми Хидэёси, отомстил за смерть своего сюзерена и после короткой борьбы за власть стал его фактическим преемником. Умело сочетая военные и дипломатические методы, Хидэёси завершил объединение Японии под своей властью.

В наследство от периода усобиц новому правителю Японии досталась опытная и закалённая в боях армия в полляма рыл, вооруженная по последнему слову техники, включая огнестрел (танэгасимы, созданные по образцу мушкетов, кои португальцы приволокли). Тоётоми хоть и был мужиком неграмотным, но глупым не был, и понимал, что, оставшись без работы, эта орава быстро оголодает и направит свою энергию в русло, соответствующее умениям.

Но главной проблемой была необходимость упрочить своё положение. Покойный Нобунага ценил людей за их умения, наплевав на социальное происхождение. Именно под его началом Хидэёси, сын крестьянина, смог сделать головокружительную карьеру. Не зря ж его японским Наполеоном называют. Но происхождение и стало проблемой: Тоётомка был жалким плебеем, не имевшим никаких прав на престол. Его нахождение во главе страны можно было сравнить с нахождением во главе Руси Гришки Отрепьева: мало какой дворянин захочет добровольно подчиняться быдлу из деревни. Наилучшим выходом представлялась маленькая победоносная война, а лучше даже большая. Однако внутренние конфликты уже закончились победой: страна была объединена.

В итоге Тоётоми вознамерился завоевать Китай. А дальше, по возможности, можно и на Индию с Филлипинами замахнуться. А перспектива наделения своих вассалов новыми землями, позволяла добиться их лояльности и укрепить власть над только что объединенной страной. Короче, планы были явно наполеоновские.

В его защиту скажу, что японцы того времени плохо представляли себе размеры Китая. А вот факт, что кратчайший путь туда по суше лежит через Корею был прекрасно известен. Посему корейскому вану (королю, правителю) Сонджо было отправлено «заманчивое» предложение пропустить через Корею японские войска. Ван почему-то не оценил радостей от прохода чужих войск через свои земли и отказал. Мало того, он даже не отнёсся серьёзно к намерениям Хидэёси.

***

Корея конца XVI века была страной, уже два века не ведавшей серьёзных войн. Корейские войска с переменным успехом сражались с вокоу (японскими пиратами) на юге, сдерживали набеги чжурчжэньских племён на севере и периодически подавляли восстания, но это были крайне ограниченные боевые действия.

Титул "ван" часто переводят как "король", но корейский ван не был всесильным монархом и при принятии политических решений должен был учитывать баланс сил при дворе, где существовали две основные политические группировки – восточная и западная, в свою очередь делившиеся на разные фракции. Разумеется, подобная ситуация не прибавляла стране стабильности.

Командный состав армии набирался исключительно из аристократов. Но гражданская служба у корейской знати считалась куда престижней военной; как следствие, в армию шли в основном те, кто провалил экзамен на государственную должность. Нет, годные командиры в армии, конечно, встречались, но по большей части командный состав напоминал скорее бюрократов, а не боевых офицеров. Высшие командиры – командиры корпусов – и вовсе жили в столице, в войска их отпускали только в случае необходимости. Это было исключительно политическое решение; ведь генерал Ли Сонге, основатель правящей в Корее династии Чонсон, пришёл к власти, свергнув предыдущую династию Корё.

Армия Чонсон набиралась из крестьян, слабо знакомых с военным делом; обучение солдат зависело от командира, а о командирах уже говорилось выше.

Из плюсов можно назвать луки, бившие вдвое дальше японских. От мушкетов корейцы отказались, зато, в отличие от японцев, у них были пушки (скопированы у китайцев). Впрочем, пушки не сыграли большой роли в полевых сражениях из-за низкой плотности огня; зато они хорошо себя показали при осадах/оборонах крепостей и во флоте. Именно флот оказался наиболее боеспособной частью корейских Вооруженных сил. Но об этом позже.

Вобщем, корейская армия не в лучшую сторону отличалась от закалённой усобицами японской. Помимо того, корейцы ничего не знали о резко выросших боевых качествах островитян.

В календаре, которым в те времена пользовались в Китае и Корее, 1592 год называется Имджинган. Отсюда и название войны.

Итак, 23 мая 1592 года японская армада появилась у порта Пусан (Пусанджин) на юго-востоке Кореи. Японцы ещё раз предложили пропустить их без боя, получив предсказуемый ответ. После короткой ожесточённой схватки Пусан был захвачен. Через пару дней та же участь постигла крепость Тоннэ, расположенная в 10 км севернее, на дороге ведущей в Сеул. В обоих случаях японцы убивали всех кого могли, невзирая на пол и возраст, вырезали даже собак и кошек (а чем им корейские котики-то не угодили???).

Самураи стремительно продвигались на север к перевалу Чорён. Корейский ван, всё ещё не осознавая серьёзности ситуации, отправил навстречу наспех собранное войско с приказом выставить варваров вон. Генерал Син Рип, ранее успешно воевавший с кочевниками-чжурчжэнями, сделал ставку на основную ударную силу корейцев – конницу – и не стал оборонять стратегически важный перевал. А вот японцы простояли перед перевалом два дня, не в силах поверить в свою удачу и подозревая ловушку.

Противники встретились уже за Чорёном, на равнинном плато Тхангымдэ, недалеко от города Чхунджу. Син Рип во главе конницы предпринял мощщщщную атаку и…. И ничего. Японцы , освоившие линейную тактику раньше европейцев (!) просто покосили атакующих из танэгасим, а потом прижали отступающих к реке и добили. Син Ип то ли погиб в бою, то ли самовыпилился от позора. Оборонять Сеул стало нечем.

Ван и его двор сбежали на север, во второй по величине город страны - Пхеньян. 12 июня, всего через 20 дней после высадки, японцы заняли корейскую столицу.

Продолжая наступление, самураи добрались до реки Имджинган. На другом берегу стояли корейские войска и кричали что-то очень обидное про япону маму. Ещё бы – прикрытие крупной водной преградой – идеальная оборонительная позиция. За 10 дней, несмотря на двукратный перевес в силах, японцы так и не смогли переправиться и предприняли притворное отступление. Обрадованные корейцы переправились сами и начали преследование. И всё повторилось – плотный мушкетный огонь, прижатие к реке, разгром (Ну ничему их жизнь не учит, а?).

После переправы захватчики разделились: часть войск направилась на северо-запад, к Пхеньяну, другая часть – на северо-восток, на покорение провинции Хамгёндо.

Разоряя по пути города, японцы подошли к Пхеньяну. Ван и двор сбежали в город Ыйджу на границе с Китаем, откуда слали китайскому императору мольбы о помощи.

Пхеньян был хорошо укрепленной крепостью с 10-тысячным гарнизоном. Корейские военачальники решили провести ночную атаку на японский лагерь, чтобы нанести неприятелю как можно большие потери. Началась атака успешно, но японцы быстро опомнились и ударили корейцам в тыл, отрезав прорвавшиеся части от реки и уничтожив их. Переправлявшиеся корейцы развернулись и поспешили обратно; наутро по тому же самому мелководью начали переправляться японцы. Узнав об этом, корейское командование бежало. 20 июля Пхеньян был занят без боя (а, нет, всё-таки учит).

Силы, отправленные в Хамгёндо, уничтожая по пути корейские войска, дошли до реки Туманган, по которой проходила граница с чжурчжэнями. Интересно отметить, что именно в провинции Хамгёндо получило распространение массовое сотрудничество местных властей и значительной части населения с оккупантами. Дело в том, что сеульские чиновники пренебрежительно смотрели на этот отдалённый от столицы регион. Его жители облагались тяжёлыми налогами и подвергались дискриминации. Сюда ссылали считавшихся неблагонадёжными аристократов. А покорённые и расселённые тут чжурчжэни и вовсе встретили японцев как освободителей.А вот попытка пересечь Туманган и вторгнуться в собственно чжурчжэньские земли едва не закончилась для японцев плачевно. Только начавшийся ливень прекратил яростные атаки кочевников и позволил японцам отступить. Это был единственный случай, когда война вышла за пределы Кореи.

Итак, к осени 1592 года корейские сухопутные войска были разгромлены, основные центры страны, такие как Сеул и Пхеньян, были захвачены, король бежал далеко на север к китайской границе. То есть выглядит всё как японская победа.

А вот хрен там плавал.

И звали хрена Ли Сунсин.

Продолжение следует...

6. Моя невестка встречалась с одним из моих братьев незадолго до того, как начала встречаться и в конечном итоге вышла замуж за другого моего брата.

7. Раньше я присматривала за женщиной, у которой было четверо детей от одного парня, затем она рассталась с ним и вышла замуж за его ОТЦА, от которого родила еще одного ребенка. Он был дальнобойщиком и все время находился в разъездах, поэтому она стала встречаться с мужчиной из другой семьи, за которой я тоже присматривала, и у которого было шестеро детей! Да, это было так же смешно, как это звучит. Все мужчины происходят от одного бога. Кто не понял, я за ними присматривала по социальной линии.

8. Девочка, которую я знаю с детства, связалась с двумя братьями из многодетной семьи. С одним из них она была в отношениях и забеременела, но после родов стала жить с его братом. Вскоре снова забеременела, уже от него. Эта драма достигла кульминации, когда братья передрались друг с другом. Один ударил другого чем-то тяжелым по голове и чуть не убил. Его арестовали и предъявили обвинение в покушении на убийство. В итоге сейчас один из братьев в тюрьме, второй в дурке, а мать их детей бегает между тюрьмой и дуркой, навещая их. Если честно, мне больше всего страшно за детей.

9. Моя двоюродная сестра сбежала из дома в 17 лет, и ее мама попросила своего жениха, чтобы тот помог в поисках. Потом выяснилось, что мамин жених встречался с ней, она от него забеременела, и он спрятал ее у своих родственников. А мама ее тоже была беременна, и они с дочкой родили почти одновременно. Потом они помирились и стали жить дружно ради детей.

10. Мой отчим — мой биологический дядя. Моя мама и мой отец развелись, и примерно в то же время брат моего отца тоже переживал развод. Поскольку мой отец социопат, мама обратилась за советом к моему дяде из-за их аналогичной ситуации. Пару лет спустя они начали встречаться, а потом поженились. Немного неловко объяснять людям, и всегда возникают дополнительные вопросы, но главное, что мой отчим - лучший отец, которого я мог бы иметь.

11. Мне посчастливилось встречаться с теми же женщинами, что и мой младший брат, по крайней мере, с шестью разными женщинами. Странно то, что я никогда не знал, что он встречался с этими девушками раньше, и каждая из них преследовала меня, когда у нее заканчивались отношения с братом. Самое смешное (неловкое) воспоминание? Мы с одной милой девушкой были в разгаре веселого свидания, когда она посмотрела мне прямо в глаза и сказала, насколько я лучше во всем, чем мой Брат! Вот как я об этом узнал. Мне было чертовски трудно сохранять невозмутимое выражение лица при встрече с братом на следующий день. Спустя годы мы от души посмеялись с ним.

12. Бывшая подруга имела отношения со всеми братьями в одной семье. Сначала она встречалась со старшим. Я в это время встречалась с младшим, и он изменял мне с ней. Затем она перешла к среднему брату. Она до сих пор перебирает их, хотя младший женат, как вы уже догадались, на одной из ее подруг.

Еще больше таких подборок на моем канале https://t.me/realhistorys

Мой канал «Клубничный переполох» https://t.me/erosstoris

Мой канал с подборками интересных фактов https://t.me/actualfacts

Мой канал о кошках https://dzen.ru/o_koshkah

Мой канал с переводами рассказов зарубежных писателей https://boosty.to/webstrannik

Всем удачного дня!