Экологический менталитет | Часть 2

К концу года всегда накапливается много стресса и дел, но мне не хотелось бы оставлять «долги» в этом году. Простите, уважаемый @kirillshatilov, я не игнорировала Ваш комментарий, в надежде увидеть самую экологичную страну Европы я бросилась на поиски информации, хоть и не нашла времени оформить всё прочитанное в очередной пост. Навёрстываю.

Занятно, что даже знание двух языков не помогло мне с первого раза разобраться о какой стране речь: Швеция – это не Швайц, а Шведен, а Швайц – это Швейцария. Но отступать некуда, попробую покопаться в их мусоре.

Но не только в шведском, глянем на ситуацию в ЕС в общем. Во время поисков и разбора официальных статистик становится понятно: мусор в Европе – товар, как любой другой. Европейские страны, в прямом смысле, делают из мусора деньги. Обсуждая эту тему с Бенни, мне на ум пришло такое сравнение: ты (страна № 1) отдаешь мне твою упаковку от шоколадки, а я (страна № 2) отдаю тебе мою кожуру от апельсина, а наш арендодатель (EC) в качестве поощрения успешно выполненной програмы по избавлению от мусора платит каждому 50 центов. То, что мусор даже не покинул пределы квартиры, остается без внимания.

Но зачем вообще нужен этот обмен мусором и почему он происходит?

Здесь ключевую роль играет Директива 2018/850 Европейского парламента о захоронении отходов, определившая общую политику партии и принуждающая страны ЕС к мусорному регулированию. Параллельно к этой директиве, у каждой страны есть свои концепции и стратегии на ближайшие 5-10-20 лет, закрепляющие их экологические цели, и то как и куда должно двигаться экологическое развитие.

Я начала плясать от Германии, которая, к слову, является одним из крупнейших импортеров мусора внутри ЕС, и виной тому – внутреннее постановление, запрещающее захоронение отходов. Дальше поискала статистику по соседним немецкоговорящим странам и закончила Швецией.

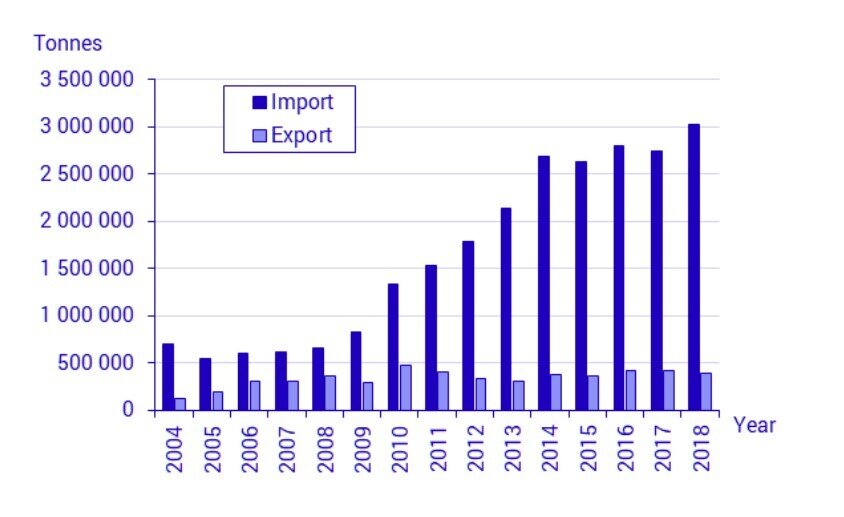

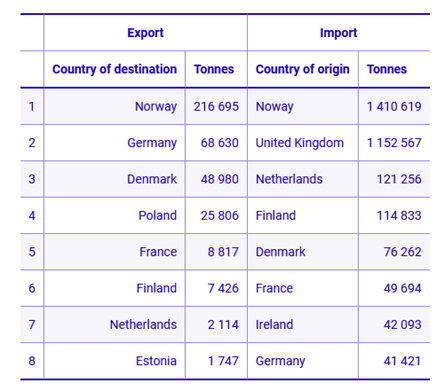

В целом, сложно однозначно сказать, какая страна наиболее экологична, потому как существуют рейтинги по разным параметрам, и каждая страна, разумеется, делает упор на тот, в котором она лидирует. Тут и процентное соотношение по видам мусора, и количество депонируемых и перерабатываемых отходов, статистика экспорта и импорта, да-да, каждая страна Европы импортирует и экспортирует мусор, и Швеция тоже.

Ежегодно в ЕС производится более 2,2 млрд. тонн мусора, больше четверти (27%) – муниципальные отходы, состоящие, преимущественно, из отходов домашних хозяйств. Чтобы сократить количество отходов и их воздействие на окружающую среду, ЕС поставил амбициозные цели по их переработке и захоронению. Согласно этим целям процент переработки должен превысить 60% муниципальных отходов, а процент депонирования не превышать 10%. Из всех стран ЕС, к 2020 году три страны смогли выполнить данные цели: Австрия, Германия, Словения. Еще несколько стран смогли выполнить цель по одному показателю. Полную статистику можно посмотреть здесь. Ахтунг! Данные по некоторым странам довольно устаревшие, скорее всего, на данный момент, стран, выполнивших условия, гораздо больше.

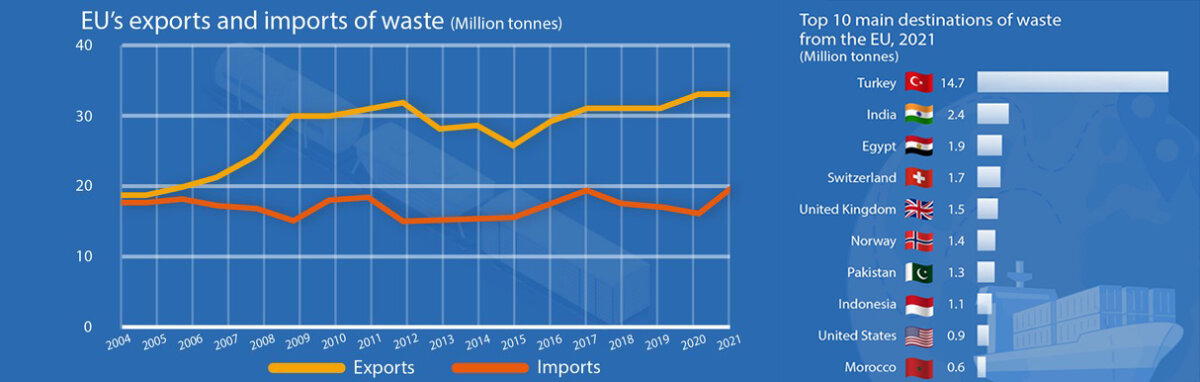

Помимо постоянного обмена между собой, часть отходов стран ЕС (около 33 млн. тонн) экспортируется за его пределы. Большую часть отходов, отправляемых в третьи страны, составляют лом черных и цветных металлов, а также отходы бумаги, пластика, текстиля и стекла. Лидирующим импортером является Турция. В целом по ЕС, уровень экспорта пока еще значительно превышет уровень импорта, хотя отдельные страны близки к тому чтобы сравнять эти показатели, или уже преодолели его, как, например, Швеция.

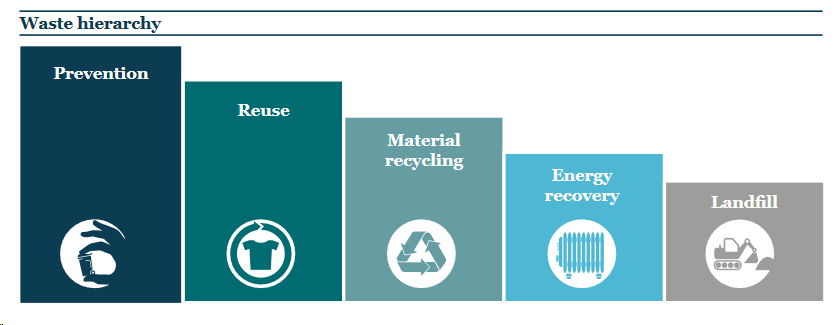

Углубимся в мусорную политпрограмму Швеции. Вот как она сама обьясняет свою эффективность: превентивные меры. На первом месте в иерархии Швеции стоит не утилизация и переработка, а предотвращение образования мусора. Так что же, всё же справедлива поговорка «Чисто там, где не сорят?».

Иерархия отходов закрепленая в Шведской мусорной программе:

• предотвращение образования отходов;

• повторное использование;

• переработка материалов и биологическая очистка;

• получение регенеративной энергии;

• утилизация и депонирование.

Все это конечно очень похвально, но как же удается продвигать такие превентивные меры среди населения? Лично я не верю, что нация шведов сама по себе более порядочная и экологически осознанная, чем любая другая. Наверное уже догадались? Это именно то, о чем я уже писала в моем прошлом посте: жесткий контроль и регулирование со стороны государства. Речь не идет исключительно о штрафах или контроле над единичными гражданами, а скорее о контроле муниципалитетов на местах, вынужденных создавать инфраструктуру. А если такая инфраструктура есть, люди, как по волшебству, начинают ей пользоваться. Ведь мы все не дураки, и не хотим жить в грязи.

Experience has shown that a key factor for success in active waste prevention is that decisions are made at both the managerial and the political level.

Опыт показывает, что ключевым фактором успеха в активном предотвращении образования отходов является принятие решений как на управленческом, так и политическом уровне.

Все муниципалитеты обязаны предоставлять информацию о мерах по предотвращению образования отходов, планы утилизации и отчеты по их выполнению. Avfall Sverige – общественная ассоциация по управлению и переработке отходов, оказывает муниципалитетам свою поддержку, предоставляет руководства, научные исследования и материалы, контролирует исполнение предписаний и внедрение утилизационных планов.

Помимо этого, проводится работа с населением – активная агитационная программа, доносящая до шведов важность мусорной проблемы, пропагандирующая экологическое сознание, в общем, то самое промывание мозгов европейцев, с точки зрения отдельных россиян.

Следующими в иерархии следуют повторное использование и переработка. Опять же, ответственность за сбор и переработку, создание необходимой для этого инфраструктуры, возложены на муниципалитеты – 60% домов в Швеции имеют контейнеры для утилизации в непосредственной близости. Важными здесь являются и инвестиции в систематизацию, и техническое оснащение – создание и развитие механизмов сортировки, вакуумные системы сбора, позволяющие сократить ручную сортировку и транспорт мусора. Уделяется внимание не только твердым бытовым, но и канализационным отходам, внедряются биофильтры и прочие новинки прогресса.

Далее идет превращение мусора в источник энергии, например в процессе контролируемого разложения биоотходов в биогазовых установках или получении тепловой энергии при сжигании на мусоросжигающих заводах.

Не стоит забывать, что все это тянет за собой огромный бюрократический механизм: внедрение фирм поддерживающих функционирование инфраструктуры, разрабатывающих и обслуживающих технику, содержание исполняющих и контролирущих органов. Большая часть расходов на все это, в т.ч. оплату труда, падает на рядового налогоплательщика. Плата за вывоз мусора c дома на одну семью, по данным 2022 года, составляет около 2542 шведских крон (ca. 226 €).

В конечном итоге, около 2,8 млн тон мусора Швеции отправляется на свалку захоронения. В 2008 году были введено более строгое законодательство, поэтому многие свалки в Швеции сейчас закрываются и по плану будут полностью ограничены до 2030 года.

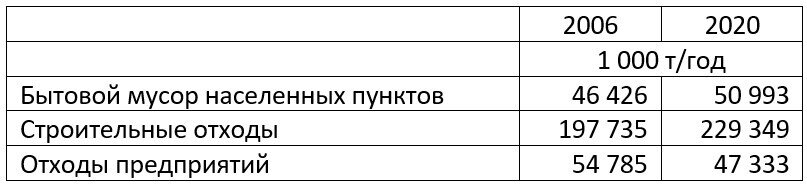

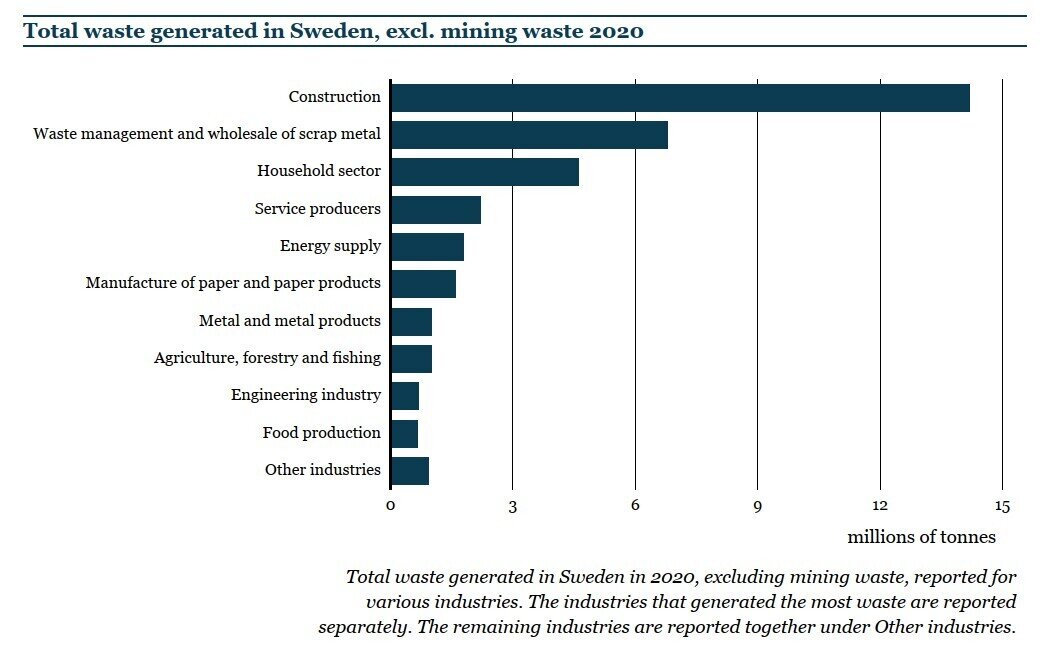

Согласно Директиве ЕС по статистике отходов, каждое государство ЕС должно сообщать статистику своей страны один раз в два года. Как и в других странах, наибольшей группой отходов являются не отходы муниципалитетов, а отходы строительства.

Помимо информационных и административных инструментов контроля, таких как, например, запрет на захоронение органических отходов, важную роль играют финансовые рычаги управления. Они либо являются стимулом, например, налоговые льготы и субсидии, либо наказанием – налоги и сборы. Один из основных принципов финансового регулирования заключается в том, что за отходы платит тот, кто их создает.

Можно долго дискутировать о том, насколько чиста и эффективна система мусорного регулирования внедряемая в ЕС, насколько оправдано соотношение цена/сервис. Можно считать это заговором зеленых капиталистов или единственным правильным путем к экологичному будующему. Думаю, истина как всегда где-то посредине. Утонет ли мир за пределами ЕС в его мусоре? Что случится, когда и другие страны ужесточат мусорную политику и перестанут принимать у себя неудобный мусор из ЕС?

P.S. Если Вы живете в Швеции или просто интересуетесь темой, охотно почитаю Вашу взгляд на ситуацию в Вашей стране.

Ваша nekorrektnyj

P.S. За пределами Пикабу, найти меня и мои авторские посты об архитектуре, строительстве и зоопарках можно на моём телеграм-канале