Sketch color "Signs"

Родители ушли в театр. Мама долго выбирала платье, а папа в последний момент чистил ботинки у входной двери. Катя сидела за столом, уткнувшись в учебник, и старательно выводила в тетради примеры. Она нарочно громко вздыхала, перелистывала страницы и даже спросила: «Мам, как пишется "превращение"?» — чтобы казаться занятой. Но как только щёлкнул замок, она вскочила со стула.

Сегодня она решилась. Мамин старый комод с резными ножками манил её годами. Там, в верхнем ящике под шёлковой шалью, лежала тайна — серебряная брошь в форме птицы с сапфировыми глазами. Бабушка носила её на парадном платье, а потом подарила маме «на счастье». Кате строго-настрого запретили даже прикасаться к ней: «Хрупкая, уронишь — рассыплется!»

Но разве можно удержаться? Девочка потянула ящик. Шаль пахнула лавандой и чем-то далёким, словно самим прошлым. Брошь холодно блеснула в её ладони. Катя поднесла её к окну — сапфиры переливались синими искрами, словно крылья птицы вот-вот дрогнут. Она приколола брошь к платью и закружилась перед зеркалом, представляя себя принцессой из бабушкиных сказок.

Щелчок. Что-то упало на пол.

Сапфировый глаз лежал у её ног, а птица на броши смотрела пустой ямкой. Катя замерла. Сердце стучало так громко, что звенело в ушах. Она подняла камень, пытаясь вставить его обратно, но тонкие серебряные усики, державшие сапфир, согнулись. Всё было бесполезно.

«Мама убьёт меня», — прошептала она, судорожно заворачивая брошь в шаль. Ящик захлопнулся с глухим стуком.

Весь день Катя металась по квартире. Она мыла посуду, подметала пол, даже поливала кактус, который уже цвёл второй раз за год. Но мысли крутились вокруг птицы с сапфировым глазиком. Что, если сказать, что это мышка столкнула шкатулку? Или ветер из окна? Нет, вранье сделает всё хуже. Бабушка всегда говорила: «Правда — как иголка: вылезет из тюфяка, даже если спрятать».

Родители вернулись засветло. Мама сразу пошла переодеваться, и Катя, затаив дыхание, ждала.

— Катюша, ты не видела мою синюю шаль? — раздался из спальни голос.

Девочка вошла, опустив голову. Мама держала в руках брошь.

— Я… я нечаянно… — выдавила Катя, и слёзы хлынули сами.

Папа обнял её за плечи, а мама молча смотрела на птицу.

— Садись, — тихо сказала она. — Этому сапфиру уже сто лет. Он выпал ещё при моей прабабке, когда она бежала от пожара в революцию. Тогда камень потеряли, но вставили новый. Видишь, следы пайки?

Катя всхлипнула: — Ты не сердишься?

— Сержусь, что ты боялась сказать, — мама погладила её волосы. — Но брошь можно починить. А доверие — куда важнее блестящих камней.

Ночью Катя разглядывала звёзды за окном. Птица с одним глазом лежала на тумбочке, и ей уже не казалось, что она сломана навсегда. Ведь правда — как сапфир: даже если потеряется, её можно найти снова.

1. Я работал баристой. Пришел парень и попросил напиток за 5 долларов. Он стал рыться в карманах и протянул мне 3 доллара мелочью. Я сказал, что этого недостаточно. Он ответил, что это все, что у него есть, и неужели мне так трудно добавить два бакса из своих чаевых. Я взял себя в руки и вежливо сказал, что не буду этого делать.

2. Мой знакомый как-то сказал: «Вот не понимаю я этих бездомных. Возьми и купи дом. В чем проблема?» Он из очень богатой семьи и понятия не имеет, сколько стоят дома. Он никогда не работал, вообще ничем не занимался. В универе еле держится.

3. Ездили на экскурсию в национальный парк. Смотритель предупредил, чтобы мы не сходили с троп, потому что тут водятся медведи. Одна женщина спросила, а почему медведи не в клетках? Да потому что мы не в зоопарке, ответил ей смотритель.

4. К нам на работу в Таргет наняли молодую девушку. Ее поставили в смену с 6 утра до 2 часов дня, но она стала приходить в 8-9 часов, не давая веских объяснений своим опозданиям. Наша управляющая сказала, что если у нее есть утром дела, которые не позволяют вовремя приходить на работу, она может поставить ее в смену с 9 утра до 5 вечера. Девушка ответила, что хотела бы также уходить в 2 часа дня, а опаздывает, потому что ей так рано не встать. После этого ее уволили, но она так и не поняла, что нельзя приходить на работу, во сколько хочешь.

5. Я работал в военном лагере. Наш почтальон показал письмо, которое хотел отправить один солдат. На конверте не было адреса, просто написано «маме».

6. К нам в лабораторию на неполный рабочий день устроился студент. В первый день он подошел ко мне и сказал: «Я не знал, что обед нужно носить с собой. Что я могу взять из холодильника?» Я ответил, что ничего, потому что там обеды людей, которые здесь работают, но он может что-нибудь заказать себе с доставкой из кафе. А через месяц его уволили за кражу каких-то реактивов.

7. Моя мама неожиданно оказалась в городе, где я живу, позвонила и предложила встретиться в кафе. Я сказала, что сейчас еду на автобусе, а он не проходит мимо этого кафе, и мне надо будет сделать пересадку. Так что ей придется подождать меня около часа. Тогда мама сказала: «Так скажи водителю, чтобы привез тебя к кафе». Мама понятия не имеет, как работает общественный транспорт.

8. Пошли с другом в торговый центр пообедать. Мы были бедными студентами и взяли самую дешевую еду. Друг сказал, что надо подождать неделю, и его кредитная карта перезагрузится. Я не понял и попросил его объяснить, что он имеет в виду. Он сказал, что уже потратил весь лимит своей кредитки, но через неделю на ней снова будут деньги. Он был уверен, что банки каждый месяц обновляют сумму по лимиту кредитки, и ее снова можно тратить. Пришлось объяснять 20-летнему здоровому лбу, что это так не работает.

Еще больше таких подборок на моем канале https://t.me/realhistorys

Мой канал «Клубничный переполох» https://t.me/erosstoris

Мой канал с подборками интересных фактов https://t.me/actualfacts

Мой канал о кошках https://dzen.ru/o_koshkah

Мой канал с переводами рассказов зарубежных писателей https://boosty.to/webstrannik

Всем удачного дня!

Наше мышление редуцировала среда.

Jyu ni kai des.

Такого красавца встретили по пути в школу. За рулём — дяденька лет за 40, в рубашке.

Пеу!

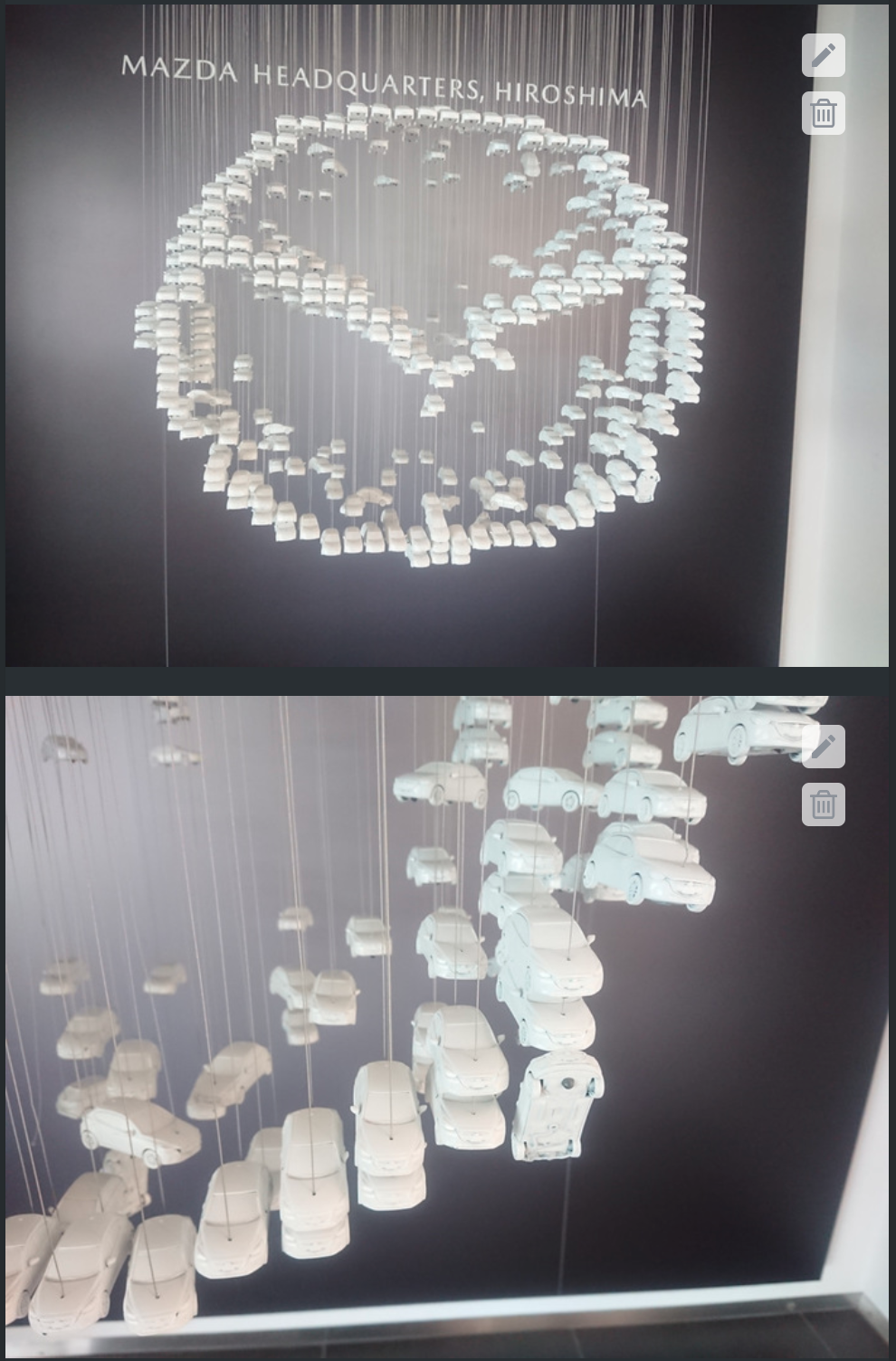

Школа-школой, но мы же в святом граале Мазды! Точнее, немного рядом с ним. Нужно посетить!

Жаль, нам-командировочным было не судьба — экскурсии только по будням и только утром.

Ещё в октябре — с работы — я записал Маринку на экскурсию в музей и на завод Мазда. Бесплатную, к слову, экскурсию (но японцы знают как продавать).

Марина без труда справилась с навигацией, добралась загодя, и ничего не пропустила.

Сначала водят и рассказывают по музею, толкают за ротор и тд. Там фото-видео можно (а мне лень дёргать кадры из видео, которых и так в Гугле навалом). А вот когда повели на конвейер — там снимать уже низя. Впрочем, не велика потеря — показывают только крупноузловую сборку, а самое интересное (сотворение мотора, кпп) — это на другом заводе.

Завод

А у нас, тем временем, уже обед. Чай мерзкий, остальное фкуснааа.

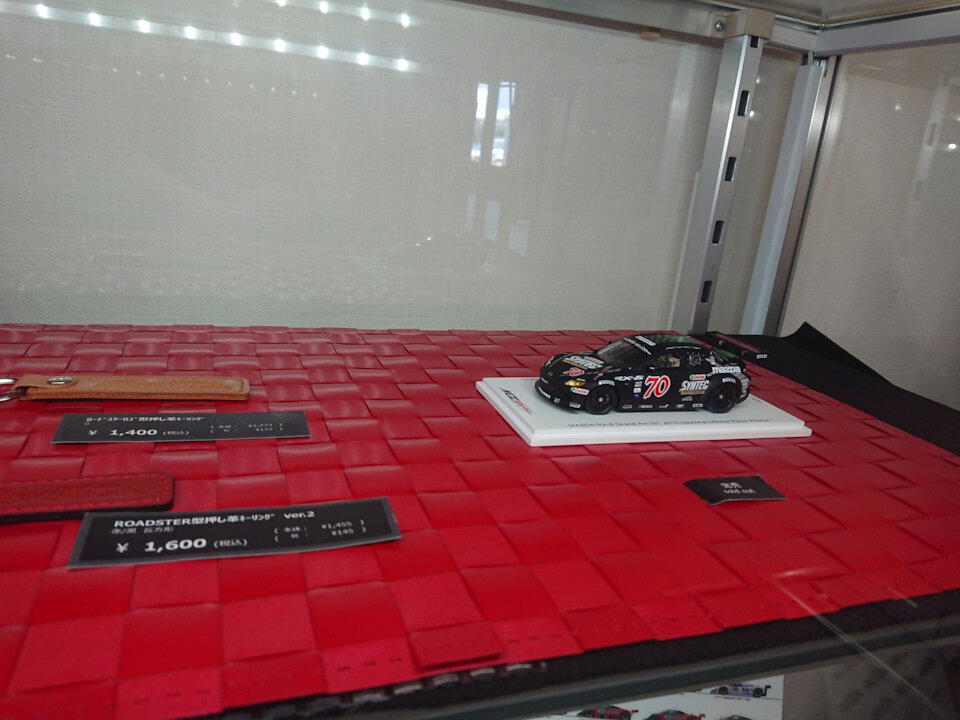

А здесь — после экскурсии — начинается самая жуткая часть.

Магазин сувенирки!

И это всё — ПРОДАЁТСЯ! А цены на это всё — какие-то немыслимые.

Мы тем временем отобедали и пошли гулять.

А хз что.

Маленький фланец небольшого класса.

Тоже не знаю как оно тут оказалось.

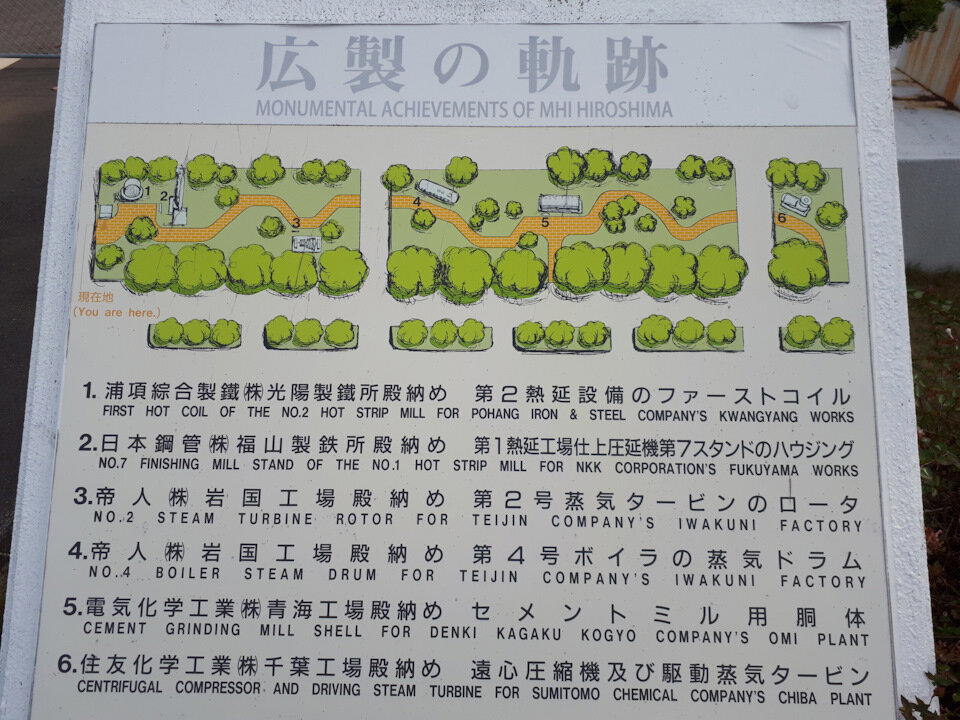

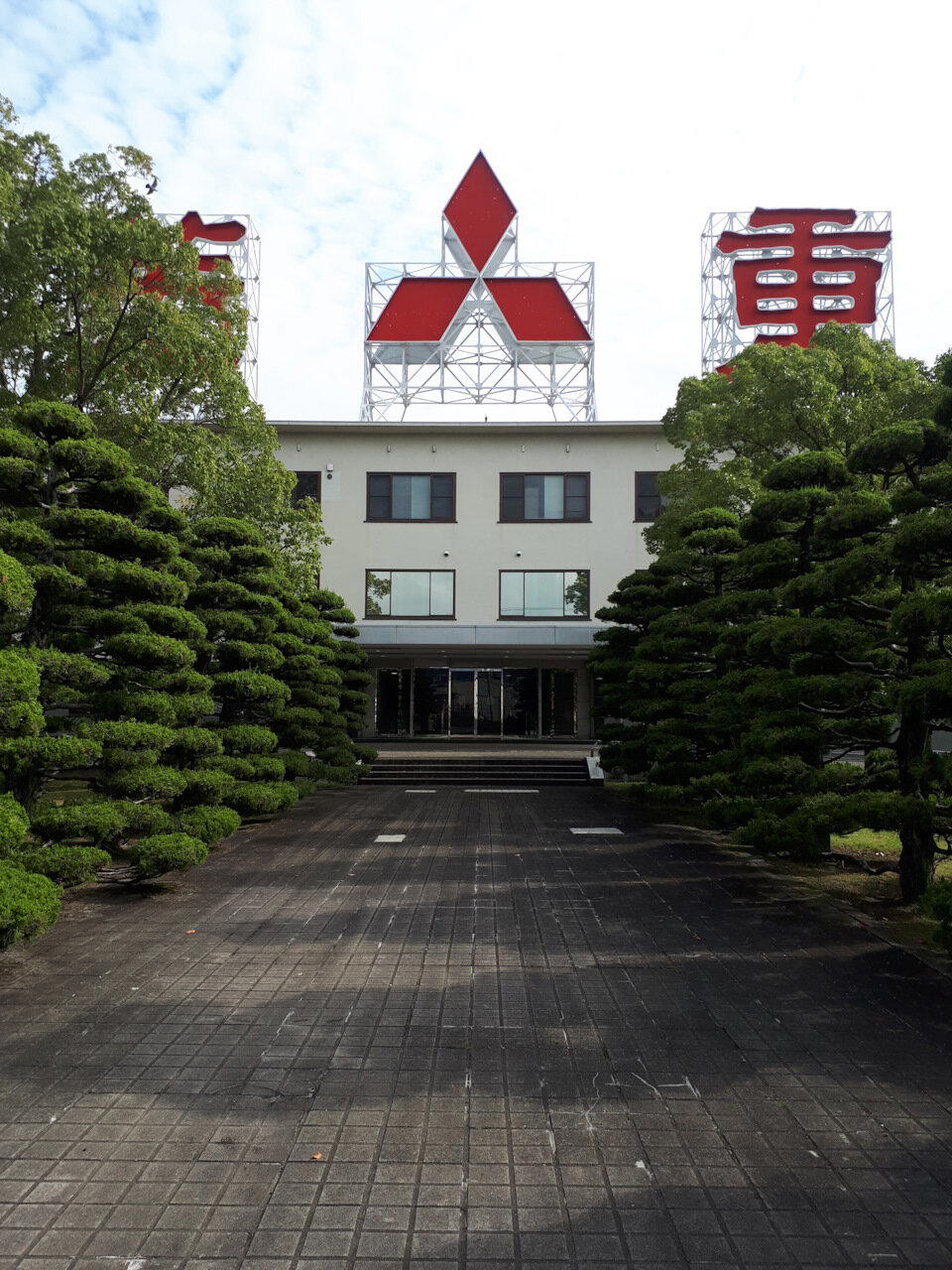

Старая схема парка у входа на завод.

Там тоже некоторая экспозиция былых производственных достижений Митсубиси, но в угоду второму кордону КПП — экспозиция уменьшена. Досадно.

Кремация — дело толковое. Вон как место экономится. Тем более, человек уже отъехал — ему без разницы где и как лежать.

Иногда их градообразование просто взрыввает соображалку. Даже во Владивостоке не столь плотно и витиевато организовано.

И тридцатое фото! Не получается даже день за день описывать. Досадно.

Ну, и продолжу ужастики о Японии.

Не суть какой пункт.

Я ещё в 2009 году обратил внимание, что очень много людей носят маски.

В Китае, во Вьетнаме очень много мопедов, смог висит, правительства не подписали конвенцию MARPOL (предотвращение загрязнения окружающей среды с судов) и подобные. Наверное, час в пробке постоишь — и сопли чёрные.

Но Япония…

И тут мне в руки попал источник ответов на все вопросы!

— Ихара. Зачем твои сограждане носят маски постоянно? Ну, явно же не болеют.

— Они боятся. Заболеть. Я лично не ношу — потому что на машине от дому и до работы доезжаю. Контактов минимум. А в метро много шансов чего подхватить.

Ответа мне было мало — я спросил у ясеня Гугла. Тот мне выдал целую статью об этом. Кто-то ссылался на свой слабый иммунитет. Кто-то ответил "все носят — и я ношу". Другому выхлопом воняет. Но убил меня другой ответ. Примерно цитирую:

"Я не могу рисковать. У меня жена, дети, ипотека, пара кредитов. Чтобы их тянуть — работаю на двух работах. На полную мед.страховку денег хватает, но если с одной работой ещё есть шанс договориться о больничном, то с другой я непременно вылечу если заболею. А без второй работы мне труба. С дому на работу, с работы на работу, домой — это всё я езжу на общественном транспорте, вокруг очень много людей, огромна вероятность заразиться. Поэтому, всегда ношу маску, чтобы минимизировать риск."

И жить ему так ещё лет 20 минимум…

Такие дела. Такие впечатления.

Завтра покажу как мы вечером среды в культурный дорогой грилль сходили.

Расстрелян 15 марта 1938 года на спецобъекте «Коммунарка» (бывшей собственной даче). Ягоду заставили наблюдать за расстрелом остальных осуждённых и казнили последним.

В июне 1938 года вдова Ягоды была приговорена к расстрелу в «особом порядке», то есть даже без формального судебного приговора. Казнена 16 июня 1938 года вместе с группой руководящих сотрудников НКВД СССР и сестрами мужа Э. Г. Ягодой и Л. Г. Ягодой–Знаменской. Место захоронения — спецобъект НКВД «Коммунарка».

Приветствую вас, кныши мои! С праздником!

Сегодня 3 апреля и День рождения мобильного телефона!

День рождения мобильного телефона празднуется ежегодно 3 апреля.

В конце 1950-х годов советский инженер Леонид Куприянович совершил революционное открытие в сфере мобильной связи — он создал первый в мире дуплексный переносной радиотелефон ЛК-1. Это устройство весом три килограмма, хотя и выглядело скорее как переносной радиоприёмник, чем как современный телефон, стало настоящей вехой в развитии мобильной связи. Несмотря на внушительные размеры и очевидную по современным меркам непрактичность, разработка Куприяновича заложила фундамент для будущих достижений в области мобильных коммуникаций. Его изобретение продемонстрировало техническую возможность беспроводной телефонной связи, что впоследствии вдохновило инженеров всего мира на создание более совершенных портативных устройств.

3 апреля 1973 года состоялся первый звонок с мобильного телефона. Сделал его сотрудник компании Motorola по имени Мартин Купер. Позвонил он в главный офис в конкурирующей фирмы. Этот день и стал днем рождения мобильного телефона. Первый

мобильный, который Купер держал в руках, назывался Motorola Dyna

Tac8000x. Устройство весило 1,15 килограмма.

длина достигала 22,5 см, ширина — 12,5 см, а толщина вместе с

антенной — почти 4 см. Телефон не имел экрана. На передней панели располагались 12 кнопок:

10 с цифрами и 2 для начала и окончания звонка. Аккумулятор позволял вести разговоры всего 30

минут, после чего требовалось 10 часов на подзарядку.

За полвека мобильные телефоны прошли невероятный путь эволюции. От громоздких аппаратов 70-х годов они превратились в компактные устройства 90-х, над совершенствованием которых трудились такие компании, как Nokia, Siemens, Philips, Sony, Ericsson, Benefon, Sharp, Samsung, LG, Apple другие. Развитие технологий неуклонно вело производителей по пути уменьшения размеров мобильных телефонов, увеличения ёмкости и производительности их аккумуляторов, а затем и процессоров. Сотовые телефоны узнали различные варианты форм-факторов: моноблок, с флипом, «раскладушка», слайдер, боковой слайдер, смартфон и другие.

Современные смартфоны уже не ограничиваются функцией звонков – это мощные персональные компьютеры в нашем кармане, профессиональные камеры и умные помощники, готовые выполнять множество задач: от простых вычислений до создания художественных произведений.

В создании статьи использовались эти источники:

https://lenta.ru/news/2025/04/03/3-aprelya-kakoy-prazdnik-segodnya-otmechayut-v-rossii-i-mire/?ysclid=m917gelx51445185367

Всем хорошего дня!

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ЗАЛОЖНЫХ ПОКОЙНИКАХ? (голосом актрисы из “Домового”)

Большинству из нас, воспитанных в городской книжной/теле/видеоигровой и тэдэ культуре, хорошо известно, что русалка – это такое существо наполовину человек, а наполовину (ух ты, говорящая!) рыба.

И знаете что? Хвостатая русалка восточным славянам известна таки! Но зовётся она фараонкой, живёт в море и происходит из фараоновых людей – тех египтян, что погнались за Моисеем и его народом, и оказались утоплены в море.

А вот “настоящая” древняя восточнославянская русалка с диснеевской Ариэль или Русалочкой Андерсена имеет не так уж и много общего. Более того, как это обычно и бывает в науке, у неё в ВК бы стоял статус “всё сложно”. Потому что куда ни плюнь, так в сложность и попадёшь.Стоит отметить, что сам термин “русалка” является довольно поздним и скорее привнесён книжной культурой (таки между литературой и фольклором мы можем наблюдать постоянный обмен в двух направлениях. И это совсем не делает нашу работу легче). Вот вам быличка.

По результатам работы многих исследователей выяснилось, что восточнославянская русалка “делится” как минимум дважды: есть севернорусский тип и южный (более распространённый на территориях Украины, Беларуси, южнорусских регионах). Мне даже удалось обнаружить записи быличек русских переселенцев в Казахстане! Держите вот одну интересную.

А самые архаичные представления сохранились в Полесье. Это вообще достаточно уникальная территория и по уровню исследованности и по сохранившимся данным.

Таки что мы можем рассказать, исходя из имеющихся данных? Существует северный тип русалки: женщина, которая расчёсывает свои длинные волосы, появляется недалеко от воды. Они предсказывают будущее (обычно всё плохо “год от года хуже будет”), преследуют того, кто стащил их гребень. Обычно не говорят, откуда она берётся, но иногда сообщают, что это или проклятый ребёнок (тоже интересный мотив в славянской мифологии), или души утопленниц. Обычно они некрасивые (с точки зрения народной культуры): черноволосые, бледные, у них холодные руки, отвисшая грудь (ну это святое), они лохматые.

Более известен т.н. юго-западный тип. Это преимущественно женщины, которые пребывают на земле в определённый период (Русальная неделя или Купала), они относятся к “заложным покойникам”, щекочут до смерти, обитают в полях/лесах/на деревьях, реже появляются у воды. Как часто бывает с фольклором, описания их противоречивы: это могут быть одновременно прекрасные девушки, маленькие дети, страшные бабы с отвисшей или (!) железной грудью. Кстати, они ею могут защекотать.

Когда я в детстве такое читала, было стрёмно. Как и ещё некоторые другие женские персонажи, она может перекидывать груди за спину.

Происходят они из “заложных покойников”: это могут быть умершие до крещения дети; умершие до замужества девушки, особенно если они уже были просватаны; часто это души утопившихся девушек; также души тех, кто родился или умер в Троицкую неделю.

Эти русалки появляются перед людьми в определённый сезон – в весенне-летний период.

Русалки могут быть как вредоносными, так и полезными. Где-то даже считалось, что увидеть их может только праведный человек.

Однако вредят они не только и не всегда из одной своей вредной сущности: периодически, как и некоторые другие персонажи фольклора, таким образом они наказывают человека, который нарушает правила поведения. Либо награждает того, кто их соблюдает. Также в Полесье есть жанр поучительных припевок, которые якобы напевают русалки, но, к сожалению, обычно воспроизвести это музыкально информанты не могут. А было бы интересно.

Как-то так. В некоторых местах русалки также известны западным и южным славянам (восточная Польша, северная Болгария, восточная Сербия. Да даже чехи знают некоторые). У некоторых из них также сведения о русалке романтизированы и проникли в “книжную” культуру. Например, у чешского композитора Антонина Дворжака есть знаменитая опера “Русалка”.

В нем владелец получает спальню, кухню, ванную комнату и обязательную гостиную, которая открывается на небольшую веранду. Из необычного - скошенный скат крыши.

Государственная Дума — это место, где законы рождаются, умирают и иногда воскресают в совершенно неожиданных формах. За десять лет в этом «цеху» я понял несколько вещей, которые обычному человеку могут показаться странными, а иногда — просто абсурдными.

1. Законы пишутся не так, как вы думаете

Если вам кажется, что законопроекты — это результат долгих экспертных обсуждений и научных исследований, то вы ошибаетесь. Чаще всего их пишут юристы-«технари», а депутаты лишь вносят правки в последний момент. Иногда ключевые изменения принимаются за пять минут до голосования, и даже те, кто голосует «за», не всегда успевают прочитать текст.

2. Дебаты — это театр

Споры в Думе — это не поиск истины, а ритуальные пляски перед камерами. 90% решений принимаются заранее во фракционных совещаниях, а публичные обсуждения нужны только для галочки. Самые горячие речи обычно произносят те, кто потом тихо голосует «как надо».

3. Главное — не закон, а его исполнение

Можно принять самый прогрессивный закон, но если у чиновников нет денег, желания или механизмов его реализовать, он превратится в мертвую букву. Поэтому опытные депутаты всегда смотрят не только на текст, но и на то, кто и как будет его применять.

4. Лоббизм — это не страшное слово, а обычная практика

Все крупные законы (о налогах, бизнесе, соцподдержке) проходят через фильтр лоббистов. Интересы нефтяников, банков, аграриев или IT-компаний всегда учитываются — вопрос лишь в том, чьи аргументы окажутся убедительнее.

5. Депутат — это не власть, а посредник

Настоящая власть — у администрации президента, правительства и силовиков. Депутаты часто лишь оформляют уже принятые решения. Но хороший депутат может влиять на процесс, если умеет договариваться и знает, куда «стучать».

6. Народные запросы доходят с искажениями

Вы думаете, что если тысяча человек напишет петицию, то её рассмотрят? На деле большинство обращений граждан оседает в аппарате, а до депутатов доходят только те, что попали в СМИ или стали резонансными.

7. Зарплата — не главный доход

Официальная зарплата депутата (около 400–500 тыс. в месяц) — это лишь верхушка айсберга. Главные бонусы — бесплатные перелеты, служебное жильё, медицинская страховка VIP-уровня и доступ к закрытой информации, которая может быть полезна в бизнесе.

8. Фракционная дисциплина важнее личного мнения

Можно быть хоть семи пядей во лбу, но если фракция сказала голосовать «за», а ты против — быстро окажешься на обочине. Исключения редки и обычно связаны с личными договорённостями на самом верху.

9. Самые полезные законы — скучные

Громкие инициативы вроде «запрета мата в интернете» или «наказания за оскорбление чувств» собирают хайп, но реальную жизнь меняют точечные поправки в Налоговый кодекс или законы о госзакупках. Вот только СМИ про это не пишут.

10. Карьера депутата зависит не от选民

Вы думаете, что депутатов переизбирают за хорошую работу? На самом деле 90% из них попадают в Думу по партийным спискам, и их судьбу решает не народ, а партийное руководство. Поэтому главное — угодить не избирателям, а «нужным людям».

11. Коррупция бывает разной

Прямые взятки — это для неудачников. Настоящие профи работают через родственников, «дружественные» фонды и госзаказы «правильным» компаниям. Доказать такое почти невозможно.

12. Если хочешь что-то изменить — готовься к бюрократической войне

Даже самая простая инициатива может годами бродить по комитетам, обрастать правками и в итоге выйти в урезанном виде. Терпение здесь важнее харизмы.

13. «Внезапные» отставки редко бывают внезапными

Если кто-то из депутатов или министров «вдруг» уходит — значит, решение принято давно, просто вас не спросили.

14. Лучший способ ничего не делать — создать рабочую группу

Чем громче название («Комиссия по стратегическому развитию цифровой экономики»), тем меньше от неё реального толка. Зато можно отчитаться: «Мы работаем!».

15. В Думе нет случайных людей

Каждый депутат здесь за что-то «отвечает»: кто-то за регион, кто-то за отрасль, кто-то просто «свой человек» нужного клана. Бесполезных кресел не бывает.

Работа в Госдуме — это не про «служение народу», а про умение играть по правилам системы. Можно быть идеалистом, но без понимания внутренней кухни далеко не уедешь. Главный навык здесь — не ораторское искусство, а способность находить компромиссы между тем, «как должно быть», и тем, «как есть на самом деле».

Как-то мне стало интересно, а если бы Пушкин и Достоевский договорились и вместе написали бы какое-нибудь произведение?

Теоретически такое вполне могло быть. Отрезки их жизней имеют пересечение.

Пушкин Александр Сергеевич - 26.05.1799 - 29.01.1837

Достоевский Фёдор Михайлович - 30.10.1821 - 28.01.1881

Но, к сожалению, мне ничего об их совместном творчестве не известно.

Пришлось силой воображения представить, что у них могло бы получиться.

Отрывок из моего опуса "Веселая квартира".

-- Цитата начало

Проникнуть в комнату Марьи Ванны оказалось довольно сложной задачей. Хитрая старушка подстраховалась, установив мощную двойную металлическую дверь со множеством разных хитрых замков, запоров и цепочек.

Пригодился топор, главная улика, от которой я не успел избавиться. После долгой утомительной работы, дверь, наконец, рухнула внутрь вместе со своей основой.

- Доброй ночи, Марья Ванна! – вежливо я поприветствовал старушку, которая в забавном чепчике сидела на своей кровати.

- Здравствуйте, Костя, - ответила бабушка, - не хотите ли чаю?

- Только зеленого, - сделал я заказ и добавил, - вообще-то я просто так зашел, узнать, не нужна ли какая помощь.

- Я так и поняла сразу, - ответила старушка, глядя на мой топор, - знаете, в чем Ваша проблема, Костя? У Вас очень мало денег.

- Точно! А как Вы догадались? – удивился я.

- Ну, это же классика жанра, - улыбнулась старушка, - молодой человек с топором приходит в гости к богатой старушке, чтобы задать ей сакраментальный вопрос. Тварь он дрожащая или право имеет? Но сейчас не об этом. Я открою Вам секрет успеха. Играйте всегда белыми первым ходом a3, а черными a6 на любой первый ход белых. Таким путем Вы выиграете сто партий и заработаете кучу денег. Но есть условия! Потом больше никогда в шахматы не играйте. Также, не позднее завтрашнего дня, Вы должны жениться на вдове Ольге, которая приходится мне тайной дочерью. А я завещаю Вам эту квартиру и килограмм бриллиантов, которые собирала всю жизнь.

- Вот это оборот! – удивился я.

Тут вдруг топор вырвался у меня из руки, подлетел к старушке, стукнул ее обухом по голове и со стуком упал на пол. Бабушка улыбнулась, окрестила меня крестным знамением, затем легла на кровать, скрестив руки на груди.

-- Цитата конец

Понравилось ли вам это "совместное творчество двух великих писателей", созданное моим воображением?

...

Первоисточник:

===

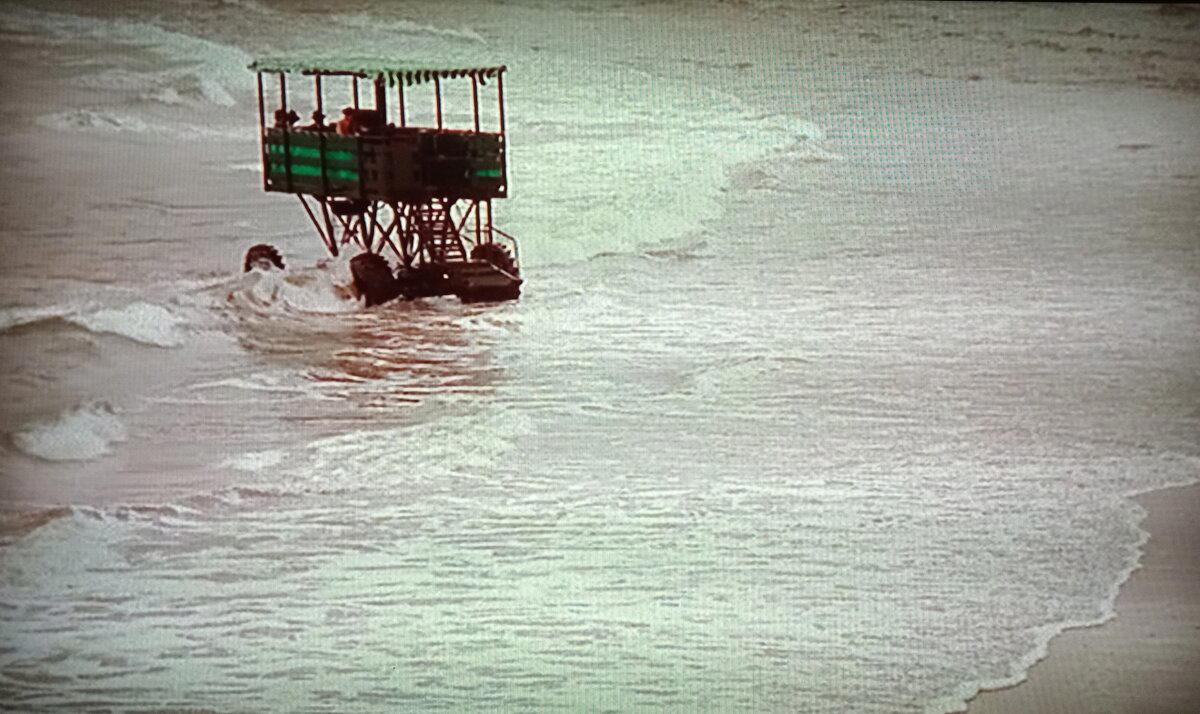

Сериал Пуаро с Дэвидом Суше характерен участием в кадре достаточно большого количества ретротехники, от автомобилей до поездов, соответствующих эпохе тридцатых годов, когда происходило действие сериала.

Но вот эта машина - это нечто...

Это какой-то самодельный или малосерийный транспорт для перевозки людей на небольшой курортный остров, уж не помню, то ли по морю с материка, то ли на каком-то водоёме на суше...

Техника явно абсолютно реальная, поскольку в некоторых сценках её показывали крупно и было видно, что это не бутафория, а реальная достаточно старая машина, с местами ржавыми конструкциями, облезающей краской и так далее.

Это двухэтажная машина-этажерка. Сверху, на высоте не менее 2 метров от земли , находится платформа, где сидят пассажиры - буквально коробка с лавочками, накрытая сверху тентом на стойках. Напоминающая дачную беседку.

Внизу, под пассажирской платформой, находится платформа-шасси, с четырьмя колёсами, два из которых управляемые.

Эта машина ехала по дну водоёма (!!!), глубина которого не превышала её высоту, и перевозила таким образом людей. Для меня осталось абсолютной загадкой, как всё это работало в тридцатые годы... ( Не говоря уже о том, почему вместо столь странной конструкции не использовалась куда более традиционная лодка)...

Во-первых, две важные вещи просто тупо не показали. Где располагался водитель и как выглядело его водительское место, а также где располагался двигатель. Его не видно, ни сверху, ни снизу. Если водитель располагался сверху (а больше ему, по идее, быть и негде), то не видно даже рулевой вал, проходящий от пассажирской платформы к платформе шасси... Двигатель явно должен был находиться тоже наверху, но карданной или цепной передачи крутящего момента сверху вниз не видно. Плюс пассажиры достаточно комфортно разговаривали друг с другом во время поездки, и звук двигателя слышно не было. Это скорее всего, конечно, киношный приём, но на заднем плане мог бы всё же раздаваться какой-то рокот. В реальной жизни расположенный рядом с пассажирами мотор, скорее всего, ревел бы оглушительно. Да и центр тяжести с мотором на верхней платформе у этой машины был бы очень опасным. В условиях передвижения по рыхлому и неустойчивому дну водоёма был очень высок риск крена и падения, как мне кажется.

Во-вторых, совершенно непонятно, как эта техника могла надёжно функционировать на условиях систематических рейсов... Даже в обычной озерной воде, не говоря уже о морской солёной... Ибо даже сегодня преодоление глубокого брода на современном заряженном ралли-рейдовом внедорожнике предполагает контроль, а то и замену масла в обоих мостах после плавания. В тридцатые годы ХХ века не существовало достаточно надёжных сальниковых уплотнений, которые были бы способны загерметизировать мосты от регулярного полного погружения в воду. Даже задний, не говоря уже о переднем мосте, в котором поворотные узлы наверняка представляли собой шкворневые шарниры. Ну или в лучшем случае шаровые кулаки на шкворнях, похожие на поворотные узлы УАЗика ( если это платформа была полноприводной, что в принципе было бы логичным с учётом огромного риска завязнуть в донном иле!) Оба моста в условиях тридцатых годов могли в лучшем случае успешно сопротивляться кратковременному погружению в воду или брызгам воды, но никак не полному и регулярному погружению каждый день. Или как минимум эти мосты приходилось каждый день разбирать и менять в них масло, удалять водо-масляную эмульсию из подшипников, шприцевать шкворни. Короче, очень много вопросов и очень мало ответов...