Ёрюзмек - героический персонаж кавказского фольклора

Предводитель (князь) нартов, родившийся из упавшей на землю кометы, выросший среди людей и затем вновь вернувшийся на небо.

Предводитель (князь) нартов, родившийся из упавшей на землю кометы, выросший среди людей и затем вновь вернувшийся на небо.

Нацисты, конечно, те ещё гады, но в мастерстве давать грозные прозвища врагам, которые их бьют, и от этого бояться их ещё сильнее им не откажешь. Вы только вслушайтесь!

«Ночные ведьмы» (588 ночной женский истребительный батальон)

«Консервный нож» (советская САУ-152)

«Адская машинка» (танк Т-34)

«Ночной фельдфебель», (советский ночной бомбардировщик У-2)

«Полосатые дьяволы» (морская пехота)

В этот ряд можно поставить и Евдокию Завалий – единственную в мире женщину-командира взвода морской пехоты. Она начинала свою военную карьеру санинструктором. Ей было 17 лет. Но в 1943 году она стала бойцом взвода морской пехоты, а после смерти командира сама повела моряков в бой. Сразу после ее назначения многие офицеры и солдаты в части относились к ней с иронией, называя ее подразделение «Дуськин взвод». Однако очень быстро отношение к ней изменилось и взвод получил другое прозвище «Дуськины гвардейцы».

Немцы узнали о Евдокии в боях за Будапешт. Её подразделение служило тараном для выбивания немцев из всех укрепрайонов. Её посылали на все места, где было сложнее всего.

Особо отличиться взводу под командованием Завалий удалось во время проведения Будапештской наступательной операции. Ее взводу было поручено захватить штаб немецкого командования. Подобраться к нему по улицам было просто нереально. Но морские пехотинцы нашли выход. Они решили воспользоваться канализационным каналом, который частично был заполнен нечистотами. Так как дышать в коллекторе было очень сложно, штурмовой группе выдали 18 захваченных кислородных подушек, которыми бойцам приходилось пользоваться по очереди. При этом двое морских пехотинцев задохнулись и навсегда остались в будапештских подземельях.

Однако основная их часть смогла проникнуть по коллектору в немецкий тыл. Выбравшись из люка, бойцы ликвидировали один немецкий пулеметный расчет и ворвались в укрепленный бункер. Не ожидавшие нападения немцы не оказывали сопротивления. Самым ценным захваченным трофеем стали вражеские оперативные карты. «Освоив» бункер, морские пехотинцы начали с тыла обстреливать гитлеровцев, которые были дезорганизованы этой стрельбой, в их рядах началась паника. Вскоре на помощь группе Евдокии пришла рота морских пехотинцев и другие подразделения советских войск. Вместе они захватили замок, в котором находился немецкий штаб, и освободили близлежащие городские кварталы.

Также им удалось взять в плен немецкого генерала, который отказывался верить, что разведчики проникли в расположение немцев под землей. Он не верил, пока сам не увидел бойцов, которые еще не успели отмыться от грязи и нечистот канализации. Во второй раз он не поверил, когда узнал, что командовала группой девушка. Генерал даже оскорбился, подумав, что над ним просто издеваются. Тогда в штаб вызвали лейтенанта Евдокию Завалий, увидев которую, генерал произнес: «Фрау русиш черный комиссар! Гут! Гут!» и передал ей свой «Вальтер»

Так она получила своё «немецкое» прозвище «фрау Чёрная смерть».

Ох уж эти литературоведы... напридумывают всяких понятий, типа "антагонист", "протагонист", а бедный читатель должен сидеть и разбираться.

(В посте будут ссылки. Они все на мои посты в Дзене Избач - книжный канал. Там краткие обзоры этих книг)

Попробуем прояснить эти моменты.

Протагонистами мы привыкли называть главных героев. То есть это персонажи, вокруг которых строится сюжет. И всегда этим персонажам мы сопереживаем, так как они нам чем-то созвучны. Протагонист обычно сталкивается с конфликтом или проблемой, которую он должен преодолеть. Он является основным двигателем повествования и проходит через различные испытания и личностные трансформации в ходе сюжета. личные качества героя всегда положительны!

Так что протагонистами мы можем назвать, к примеру, Джона Сноу

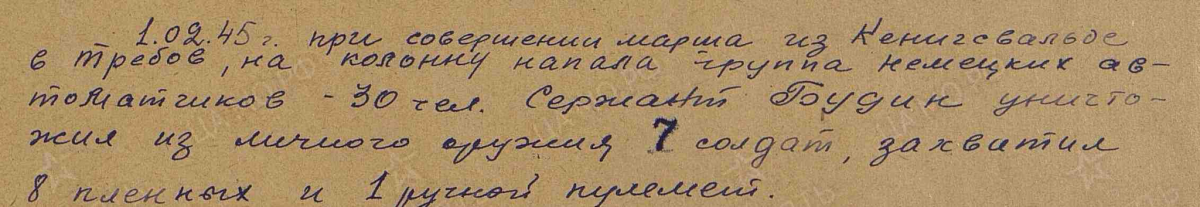

Сансу

Людвиг ван Нормайен из "Стража"

Антагонист - враг главного героя. Злодей короче.

Злодей - тоже важная часть сюжета, так как без борьбы нет и победы. Чем сильнее злодей, чем слаще победа над ним, а чем сложнее злодей, тем интереснее наблюдать за схваткой.

Примерами антагонистов могут по праву считаться:

Рамси Сноу

Тайвин Ланнистер

Вы, возможно удивитесь, но этого человека я уважаю сильнее, чем Джона Сноу. Шокирован некоторыми его решениями, но всё равно уважаю.

Но ГГ не обязательно должен обладать положительными чертами. Он может и состоять из пороков, но сюжет крутиться вокруг него всё равно. Тогда героя называют, простите за каламбур, антигероем.

Частенько у такого персонажа есть драматическая предыстория (чтобы его характер был более понятен). И в процессе повествования читатель порой начинает его искренне жалеть или даже любить. Джордж Мартин таких описывать умеет, да!

Махровыми антигероями могут считаться:

Тирион Ланнистер

Джейме Ланнистер

Хан Соло из Звёздных Войн

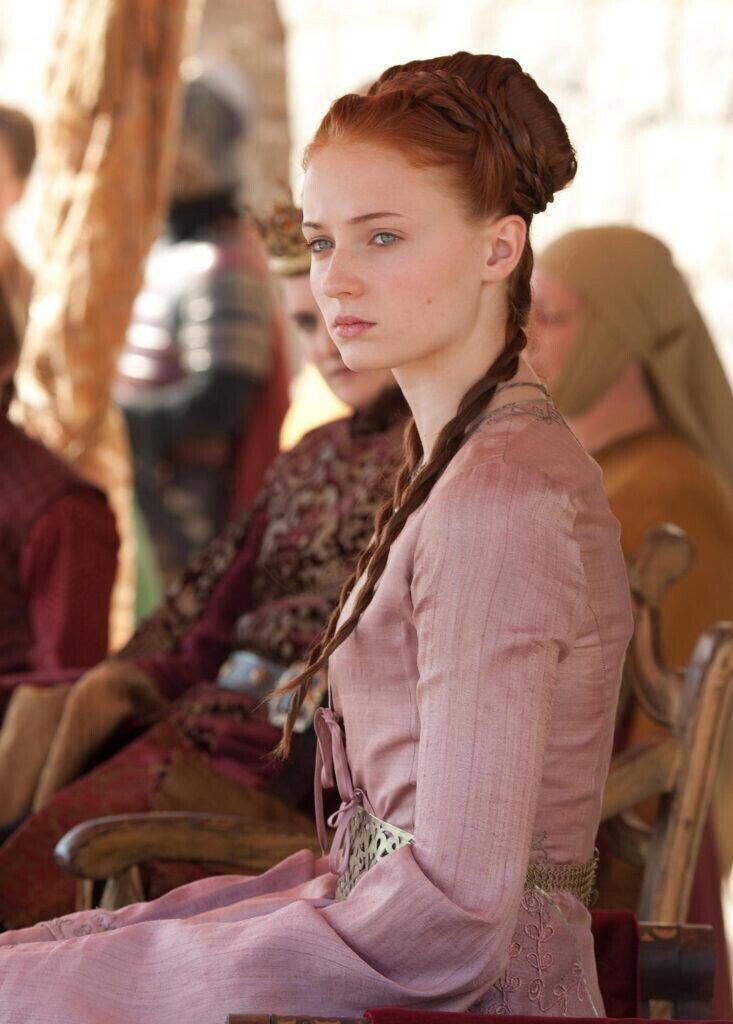

Гаррет Тень из "Хроник Сиалы"

Посты в большей мере читателям нравятся, дискуссии в комментариях оживают.

Вроде нужно уже переходить к чему-то другому, но осталась некая недосказанность в посте "Немного интересного про ключик".

Сначала хотел написать про фанфики, но они не имели такого влияния на умы детей, как оригинал.

Потом задумался написать про адаптации. Они есть и их не мало, концерты, фильмы, мультфильмы, балет и опера. Даже сейчас что-то снимают и скоро выпустят.

Однако и в этих адаптациях есть по настоящему культовая работа.

Был такой режиссер...

Леонид Алексеевич Нечаев (3 мая 1939, Москва — 23 января 2010, там же) — советский, белорусский и российский кинорежиссёр, писатель. Прославился в первую очередь фильмами для детей и киносказками. Народный артист Российской Федерации (2003). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993).

После окончания института Нечаев работал на творческом объединении «Экран», где снял ряд хроникально-документальных фильмов, в частности про Гелену Великанову, Ларису Мондрус, Максима Михайлова и Александра Огнивцева.

Но из-за желания снимать художественные картины, в 1974 году перебрался из родной для него Москвы на работу в Минск, на киностудию «Беларусьфильм», где начал работать над съёмкой детских фильмов.

Но ещё при работе на творческом объединении «Экран», Леонид Алексеевич встретил Инну Ивановну Веткину (14 апреля 1927, Москва — 27 апреля 1995, там же). Это сейчас она описана в Википедии как советская писательница и сценарист. Наиболее известна работами в жанре киносказки. Но в тот момент...

В 1946—1951 годах училась во ВГИКе, на режиссёрском факультете (мастерская Игоря Андреевича Савченко), в 1951—1956 — в Литературном институте им. А. М. Горького. С 1956 года работала литературным секретарём писателя Виталия Бианки.

С 1959 года работала на Центральном телевидении. В литературно-драматической редакции возглавляла отдел сатиры и юмора. Была одним из создателей передачи «Кабачок "13 стульев"». Более 25 лет проработала в творческом объединении «Экран», стояла во главе сценарно-редакционной коллегии объединения.

И не режиссёр, хотя с образованием и не писатель-сценарист, хотя над сценариями работала постоянно и не сатирик, хотя руку приложила...

И не было бы у Инны Ивановны возможности заявить о себе, если бы первая сказка Нечаева не выстрелила.

Дебютом у Нечаева стал фильм «Приключения в городе, которого нет», сценарий которого кочевал из Киева в Одессу, из Одессы — в Минск. Кто не видел, то это советский музыкальный художественный фильм-кроссовер про совместные приключения героев самых разных книг. Не шедевр, но для первого фильма получилось очень хорошо.

И вот когда у Нечаева, сложилось уже понимание, что он хочет заниматься детскими музыкальными фильмами, появилась потребность именно в качественном сценарии. Сценарий должен был быть лёгким, детским и сатиричным...

Вот тут и сложился тандем опытной Инны Ивановны и стремящегося сказать своё слово в культуре Леонида Алексеевича.

Это всё предисловие.

А теперь к основной истории статьи...

Фильму требовались ГЕРОИ!!!

Не просто артисты, которые могут выйти и что-то отшептать (Данечка Козловский иди нахуй) или проорать (и ты Саша Петров тоже), а артисты которые любят жизнь, знают её цену и способны заразить жизнелюбием даже детей участвующих с ними в одной сцене...

Это сейчас с этим сложно, а в 1974 году, они ещё были, такие люди...

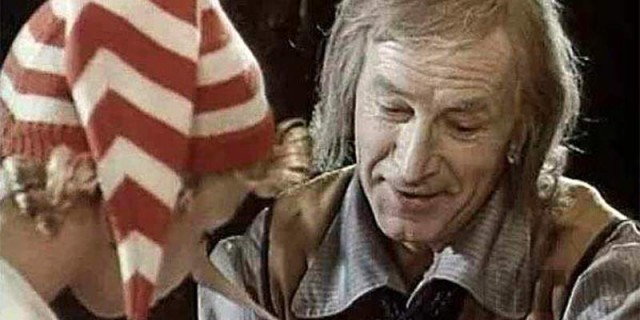

На роль Папы Карло пригласили Николаяй Григорьевича Гринько.

Николай Григорьевич Гринько родился 22 мая 1920 года в Херсоне в семье актёров Рабоче-крестьянского передвижного театра в Украинской ССР. Отец, Григорий Иванович, был актёром в Черновицком театре, а с 1923 года — художественным руководителем Первомайского передвижного рабоче-крестьянского театра. Мать, Лилия Каземировна Броневская, была ведущей актрисой театра и со временем стала заслуженной артисткой УССР, была ассистентом режиссёра в Запорожском театре. Крёстной матерью была известная украинская оперная певица, народная артистка Украинской ССР Оксана Петрусенко.

С детства мечтал стать актёром, но планы нарушила Великая Отечественная война.

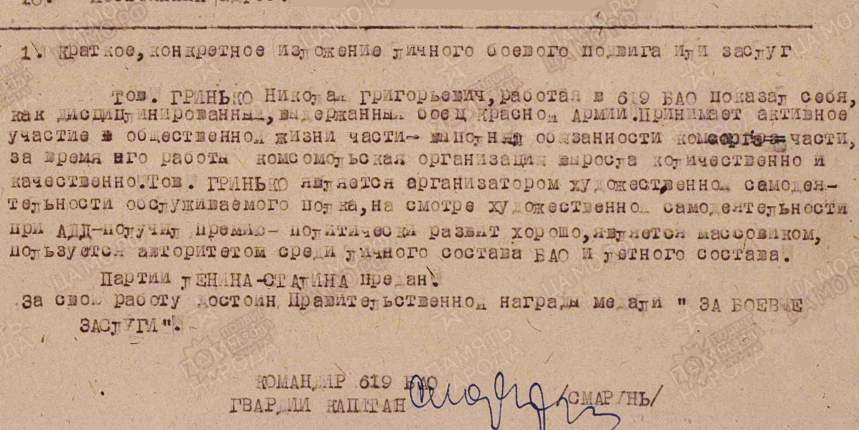

В 1940 году Гринько был призван в Красную армию, направлен в 619-й БАО (батальон аэродромного обслуживания) 8 гвардейской дивизии авиации дальнего действия. Все четыре года Великой Отечественной войны в действующей армии. Служил стрелком-радистом на бомбардировщиках дальнего действия, был механиком по электроспецоборудованию подвижной авиаремонтной мастерской, комсоргом полка. Гвардии старшина. В 1943 году стал членом ВКП(б). Награждён Орденом Отечественной войны II степени (в 1985 году, в честь сорокалетия Победы) и медалью «За боевые заслуги» (приказ от 7 ноября 1944 года № 011/н по 8-й гвардейской авиационной Орловской дивизии дальнего действия, награждён как организатор художественной самодеятельности и массовик)

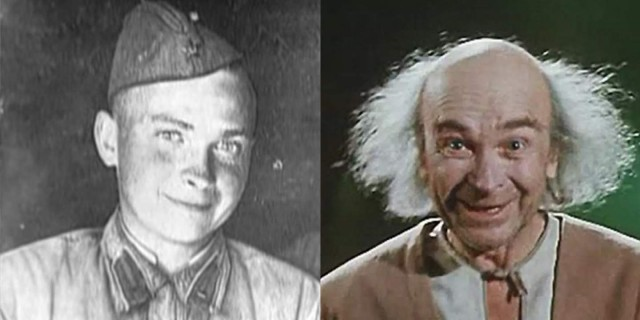

На роль Джузеппе по прозвищу «Сизый нос», друга и товарища Папы Карло позвали Юрия Васильевича Катина-Ярцева.

Юрий Васильевич Катин-Ярцев родился 23 июля 1921 года в Москве. Представитель древнего дворянского рода Катиных-Ярцевых — потомственных дворян Рязанской губернии[2], первые упоминания о которых относятся к 1594 году.

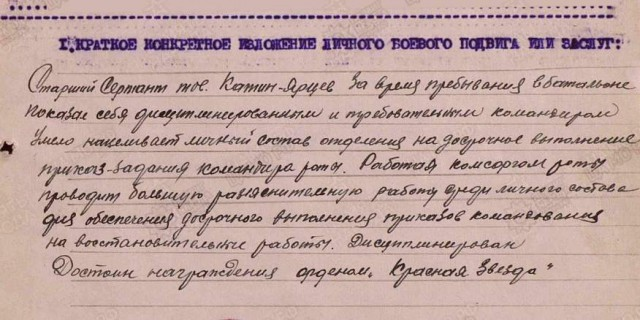

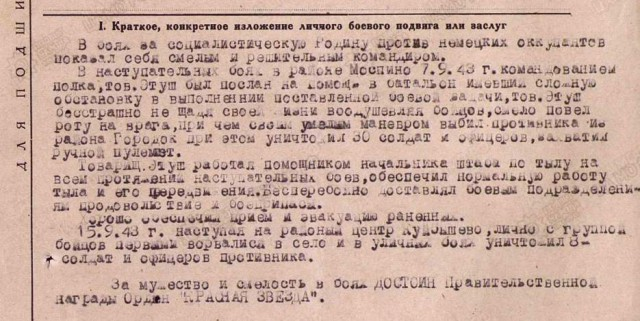

В 1939 году поступил в театральное училище имени Б. В. Щукина. Через месяц учёбы был призван в Красную армию. С началом Великой Отечественной войны старший сержант, помощник командира взвода 63-го мостового железнодорожного батальона. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Роль старой и мудрой Черепахи Тортиллы досталась Рине Васильевне Зелёной (настоящее имя — Екатерина)

Родилась 25 октября (7 ноября) 1901 года. В источниках встречаются различные даты рождения актрисы; все сходятся лишь в том, что родилась она в Ташкенте. Училась в реальном училище, когда её отца, Василия Ивановича Зелёного, перевели по службе из Ташкента в Москву, она поступила в гимназию фон Дервиза в Гороховском переулке.

В 1919 году окончила Московское театральное училище. Её учителями были Илларион Певцов, Николай Радин, Мария Блюменталь-Тамарина.

Начинала на эстраде в качестве профессиональной певицы, но затем полностью посвятила себя театральной карьере. Работала в театрах (с 1921 года) «Балаганчик» (Петроград), «Крот» (Одесса), кабаре «Нерыдай».

В 1929 году Зелёная была вынуждена заполнить паузу, возникшую в концерте по непредвиденным обстоятельствам, и прочла «Мойдодыр» К. Чуковского голосом ребёнка. Успех был оглушительным. Так возник знаменитый, ставший с 1940-х годов основным для её концертной эстрады жанр «Взрослым о детях» или «О маленьких для больших». В образе доброй, весёлой девочки исполняла монологи, пела детские песенки («Чернобурка», «Почемучка», «Пёрышки у птички»). Органичность исполнения роли была столь велика, что на радио шли письма маленьких слушателей актрисе.

Уникальная индивидуальность актрисы, сформировавшаяся благодаря природной склонности к пародированию, эксцентрике, импровизации, позволила ей создать ряд ярких сатирических ролей и номеров. В миниатюре «Антракт без антракта» (1938) воплотила сатирический образ хваткой, наглой буфетчицы — эту роль актриса написала сама. В миниатюре Л. Ленча «Одну минуточку» (1940) сыграла зубного врача, занятого общественной работой.

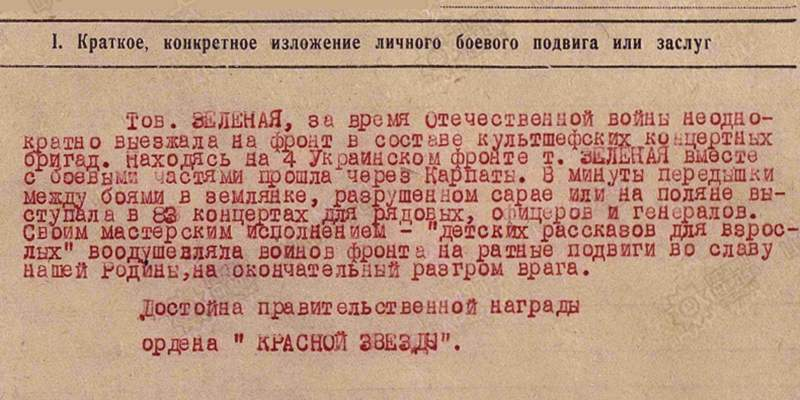

Во время Великой Отечественной войны участвовала в выступлениях фронтовых артистических бригад, за что в 1944 году была награждена орденом Красной Звезды.

Думаете, что только положительные герои были достойными людьми в жизни???

Ни в коем случае.

В роли Карабаса-Барабаса выступил Владимир Абрамович Этуш.

Родился 6 мая 1922 года в Москве в еврейской семье.

Театром будущий актёр «заразился» ещё в школе. На школьных вечерах читал рассказ «Маска» А. П. Чехова. Потом стал заниматься в художественной самодеятельности — в кружке при школе, которым руководил Павел Тихонович Свищёв. Однако по окончании средней школы решил поступать учиться не на актёра, а на режиссёра. После неудачи при поступлении в ГИТИС ему помог главный режиссёр Театра имени Е. Б. Вахтангова Рубен Николаевич Симонов. Как признаётся актёр, он в то время дружил с племянницей режиссёра. Ничего серьёзного у них не было — просто приятельские отношения, но, видимо, у Симонова было другое мнение. И благодаря Рубену Николаевичу Владимир в 1940 году был зачислен вольнослушателем на первый курс Театрального училища имени Б. В. Щукина в Москве.

Начавшаяся война внесла свои коррективы: Этуш девятнадцатилетним записался добровольцем на фронт, после чего был направлен в школу военных переводчиков в Ставрополе-на-Волге (ныне — Тольятти). На фронте попал в стрелковый полк и сражался под Ростовом-на-Дону, в горах Кабардино-Балкарии и Осетии, воевал под городом Малгобеком Чечено-Ингушской АССР (ныне — Республика Ингушетия); затем принимал участие в освобождении Донской земли и Украинской ССР. В 1943 году имел звание лейтенанта административной службы. Последняя его военная должность — помощник начальника штаба 581-го Краснознамённого стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии по тылу.

Приказом частям и подразделениям 151-й стрелковой дивизии Южного фронта № 027/Н от 19 сентября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» награждён орденом Красной Звезды.

Ну и конечно, на роль главного подпевалы Карабаса Барабаса, Дуремара взяли Владимира Павловича Басова.

Родился 28 июля 1923 года (существует версия, что он приписал себе год, чтобы уйти на фронт) в селе Уразово (в настоящее время — посёлок городского типа в Валуйском районе Белгородской области России) в семье комиссара Павла Басултайнена, финна по национальности, и Александры Ивановны, дочери покровского священника. Имел русские, грузинские и финские корни. Родители перемещались с места на место. Отец, красный комиссар, философ по образованию, боролся с басмачами в Средней Азии, погиб в 1931 году. Мать работала книгоношей и учительницей, много занималась с сыном, поэтому он пошёл сразу в третий класс.

В 1931—1941 годах учился в московской средней школе № 64. По другим данным, в 1930 году пошёл в школу в городе Мары, в 1931—1932 годах учился в городе Железнодорожном, в 1933 году — в Кашине Западной области, в 1934—1935 годах — в Сухуми, в 1936 году — в селе Александрово Горьковского края, с 1937 по 1941 год — в Москве. Параллельно Басов учился в художественном училище.

Летом 1941 года пришёл во ВГИК, чтобы узнать, что необходимо для поступления, но его планы разрушила война.

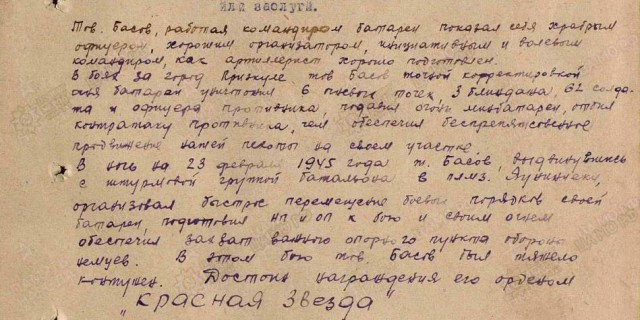

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В звании лейтенанта интендантской службы 4-й отдельной стрелковой бригады за образцовое исполнение обязанностей в должности начальника клуба бригады был награждён медалью «За боевые заслуги» в 1943 году. Организованный им ансамбль художественной самодеятельности дал более ста пятидесяти концертов для бойцов. В звании старшего лейтенанта был командиром батареи 424-го миномётного полка 36-й миномётной бригады 28-й артиллерийской дивизии прорыва РГК. 23 февраля 1945 года во главе штурмовой группы обеспечил захват опорного пункта немецкой обороны, в бою был тяжело контужен, за свой подвиг награждён орденом Красной Звезды. В звании капитана был помощником начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва Резерва СВГК.

Вот так желание оставить свой след в истории сценаривта и режиссёра, и конечно же настоящие герои, сделали фильм по повести "Золотой ключик или приключения Буратино" по настоящему легендарным.

Вот такой, как оказалось, не простой, золотой ключик.

А на этом разрешите откланяться!!!

С вами был dewqas

PS: В качестве основной базовой информации была взята статья https://warhead.su/2019/03/11/veterany-iz-priklyucheniy-buratino?utm_campaign=front&utm_content=today&utm_medium=link&utm_source=warhead&utm_term=desktop

и пост ЯП https://warhead.su/2019/03/11/veterany-iz-priklyucheniy-buratino?utm_campaign=front&utm_content=today&utm_medium=link&utm_source=warhead&utm_term=desktop , но в целом это всё же авторский пост.

Это Стив Уайтхаус и Кевин Марриотт. Во время своей смены сборщиками мусора они увидели горящий дом. Стив поднялся на балкон, спас женщину, мужчину и собаку, а Кевин вывел из здания всех соседей.

После того, как все были в безопасности Кевин и Стив выпили кофе и продолжили выполнять свою работу. Герои среди нас 🙏🏻

Как здесь. Художник-игрок Adam Schumpert сохранил облик всей группы.

А вот и партия. Торб (тортл) - клерик знаний, Нелли (свирфнеблин) - друид, Видральд (полуэльф) - паладин Королевы Воронов, Кел (полуэльф) - певец клинка (и его сова Латеу), иВонф - гоблин-повелитель зверей-рейнджер (со своей волчицей Гриззабеллой).

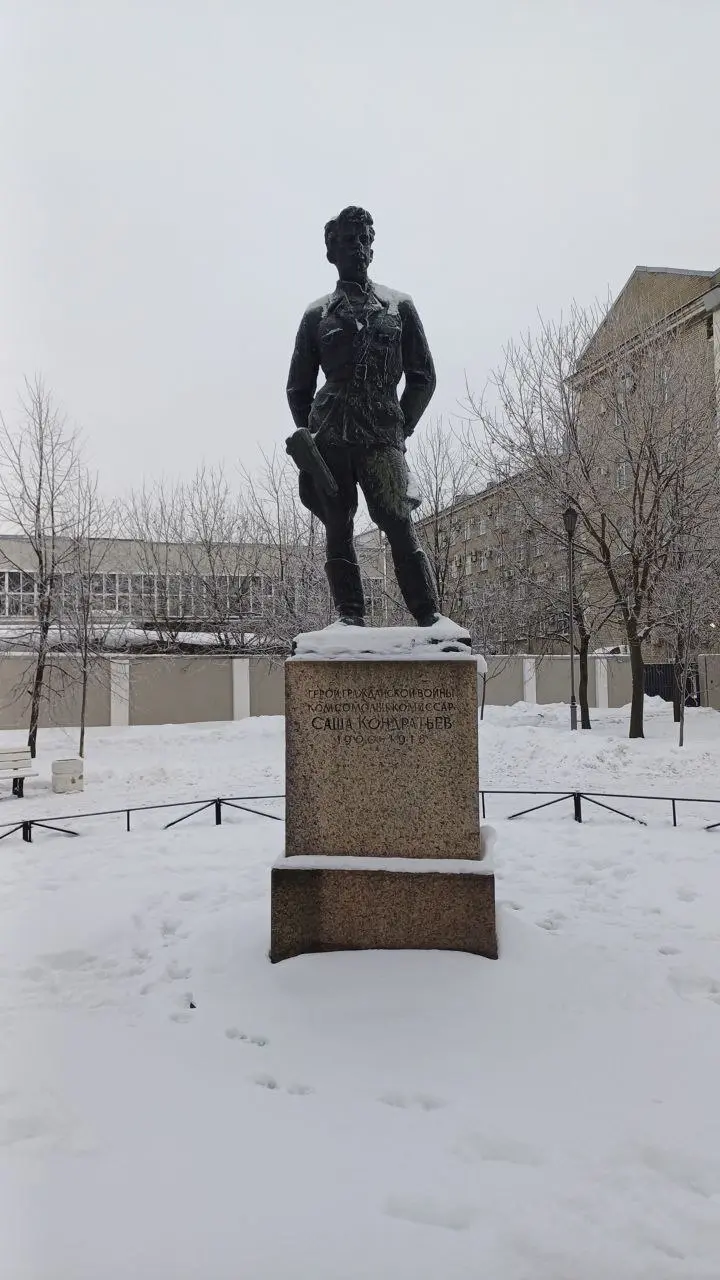

Начнём с памятника. Шла я на свой привычный адрес, но свернула немного не туда, то есть чуть изменила маршрут. И потому памятник увидела впервые. Это пересечение Арсенальной улицы и Свердловской набережной, недалеко от Кондратьевского (кто бы мог подумать) проспекта.

Пошла искать информацию. Потому что дату создания ВЛКСМ я помню, а вот даты смерти Саши на памятнике не указано. Мне просто стало интересно, как он успел и комсомольцем стать, и комиссаром, и героем. Нет, я не сомневалась, что в те годы это было возможно, просто странно стало, что я не помню такого героя, хотя он по логике должен быть выдающимся. И вот что я нашла. Да, кстати, у него есть тёзка, который стал пионером-героем ВОВ, во время поисков информации Саша-пионер чаще попадался.

Да, действительно, он герой Гражданской войны. Он активно участвовал в Гражданской войне, несмотря на свой малый возраст, был и в боях, и в разведке. 10 октября 1918 года в бою под Бугульмой был ранен, окружён белогвардейцами, пулемётным огнём до последнего прикрывал отход товарищей и, не желая попасть в плен, подорвал себя гранатой. Точное место гибели — Лысая гора, рядом с деревней Дурасово, Лениногорский р-он. Впоследствии отбитое у белогвардейцев тело было перевезено в Петроград и похоронено на Богословском кладбище. Совпадение: именно 29 октября 1918 года, в день создания ВЛКСМ, прошли похороны этого героя. Уже этим он должен быть знаменит при изучении истории комсомола, но почему-то мало где упоминается. А в декабре того же 1918 года проспект, в конце которого и находится Богословское кладбище, стало называться Кондратьевским, как и называется до сих пор. Да, как-нибудь я устрою по нему прогулку))

А теперь вопрос: как мог стать комсомольцем тот, кто был похоронен в день создания комсомола? Так вот, тут идёт интересная путаница в понятиях. Что такое ВЛКСМ? Это Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи — ключевое слово "всесоюзный". То есть это не день, когда появились коммунистические союзы молодёжи, это день, когда они объединились в единую организацию.

В 1917 году Александр Кондратьев, которому всего-то было семнадцать лет, вместе с Николаем Фокиным, учеником ткача Сампсониевской мануфактуры, организовал на Выборгской стороне Социалистический союз революционной молодежи. Помогал формировать красногвардейские отряды, был инструктором военного обучения, сотрудником милиции в Полюстровском подрайоне Выборгской стороны Петрограда. Дважды ему стреляли в спину из-за угла...

А в 1918-м, в год смерти, он уже вступил в ВКП(б) и несмотря на возраст и возражения, добился отправки на фронт. Где его и назначили военным комиссаром. Вот такая короткая, но очень насыщенная жизнь этого смелого и решительного героя.

Вот так небольшой памятник сподвиг меня на то, чтобы освежить память о прошлом и найти ещё неизвестные мне на тот момент, но очень интересные факты истории своей страны.

P.S. Памятник расположен на краю сквера имени Свердлова.

Всем спасибо за внимание, надеюсь, что пост понравится. Да, хочется поискать других героев, в честь которых названы улицы и проспекты, о которых я не знаю пока.

Продолжу знакомить подписчиков с интересными, на мой взгляд, авторами

@ofcWeKnow - хотите знать больше об окружающем мире? А хотите проверить уже имеющиеся знания? Тогда вам сюда))) Есть канал в тг, где у меня не бывает непрочитанных более суток сообщений, в тч комментариев)))

@OlgaSvoboda - она о себе: Автор. Пишу в жанрах фантастика, фэнтези и реализм. Путешественница, мотоциклистка, жена, конник, хороший слушатель и умеренный оптимист.

@Onegai - автор проекта "30 лет назад". Поражаюсь упорству этого человека, скрупулёзности и следованию плана. Спасибо, читать интересно. Иногда пропускаю какие-то дни, а потом листаю и читаю пропущенное.

@Orixenus - как она о себе говорит: писатель, которого считают художником. А я считаю и тем и тем, потому что и слова в строчки , и чёрточки с картинки удаются на отлично))) спасибо за милоту))) Подписана изначально в ВК, тут как увидела, тоже радостно подписалась для поддержки)))

@PavelGlazkov - если вы не знаете что-то о животном мире Петербурга и области, приходите)) я обожаю птиц этого региона, и тех, кого не распознаю, обычно нахожу именно у Павла. Очень познавательный контент у автора.

@Polyglot - когда появился канал в тг у этого автора, я тут же побежала подписаться)) потому что его переводы поднимают настроение, а порой заставляют задуматься.

@puleglot - шикарные питерские фото. Иногда захожу на страницу и листаю их медленно, рассматривая каждую.

Сейчас третья часть Героев находится в тренде. Удивительно, но игра 1999 года дорабатывается фанатами, выходят новые неофициальные дополнения, по ней проводятся турниры, а трансляции по игре на твиче и других площадках пользуются большой популярностью. Но что если мы вспомним о части серии, которая многими считается провалом не только с финансовой точки зрения, но и с идейной, и не воспринимается как достойная внимания игра? Да, я говорю про Heroes of Might and Magic IV. Последний проект по вселенной, который выпустили создатели, стоявшие у истоков.

К большому сожалению, работа над «четвёркой» велась в очень тяжелых условиях, так как 3DO (владеющая компанией-разработчиком «Героев») двигалась к банкротству и заставляла подчинённых выпускать проекты, не сильно вкладываясь в их качество. Очень часто релизились недоделанные продукты, в надежде, что хотя бы одна из таких игр выстрелит и спасёт компанию от краха (спойлер – план не сработал, почти сразу после выхода последнего дополнения к четвёртой части компания обанкротилась).

И пускай Heroes of Might and Magic IV рождалась в муках, она не является типичной, по современным меркам, новой частью известной серии. Разработчики приложили все свои силы в попытке сделать что-то новое, как-то разнообразить геймплей и встали на путь эволюции и развития. Уже за тот факт, что создатели не пошли на поводу у начальства или своей лени, их можно уважать, а проекту отдать должное!

Знакомство со вселенной Меча и Магии у меня началось вовсе не с третьих Героев, как у многих моих знакомых. Ещё на столь любимой Sony Playstation я играл в Crusaders of Might and Magic, правда тогда даже не задумывался о том, что всё это – часть одной большой франшизы, поэтому никакого пиетета к ней не испытывал. Спустя какое-то время я впервые попробовал Heroes of Might and Magic III, которые влюбили меня и моих друзей в себя на многие годы. После выхода их продолжения – Героев 4 – на разработчиков свалилась волна хейта, но нам с друзьями, несмотря на все изменения, она зашла. Да, проверку временем она провалила, и даже после выхода последующих частей от других разработчиков мы продолжаем играть в родные и привычные нам HoMM 3.

Сегодня, спустя десятки лет, я всё же запустил четвёртую часть и теперь хочу поделиться своим мнением о том, стоит ли играть в неё в 2023 году. Кроме того, выложу архивы как со сборкой самой игры, так и с модификациями, позволяющими окунуться в проект с множеством балансных правок и в высоком разрешении. Хочу, чтобы вы сделали выводы сами!

Итак, начнём!

Если события Heroes of Might and Magic II и III, а также шестой, седьмой и восьмой части ролевой игры Might and Magic (о последних двух я рассказывал в своих статьях тут и тут) происходили в мире Энрот, который после скрещивания Клинка Армагеддона и Ледяного Клинка и могущественного выброса энергии терпит глобальный катаклизм и уничтожается. Благодаря открытым порталам в другой мир многие жители Энрота спаслись, попав в новые для себя земли, называемые Аксеот. происходили в мире Энрот, который после скрещивания Клинка Армагеддона и Ледяного Клинка и произошедшего могущественного выброса энергии, терпит глобальный катаклизм, и уничтожается. Благодаря открытым порталам в другой мир, многие жители Энрота спасаются, попадая в новые для себя земли, называемые Аксеот.

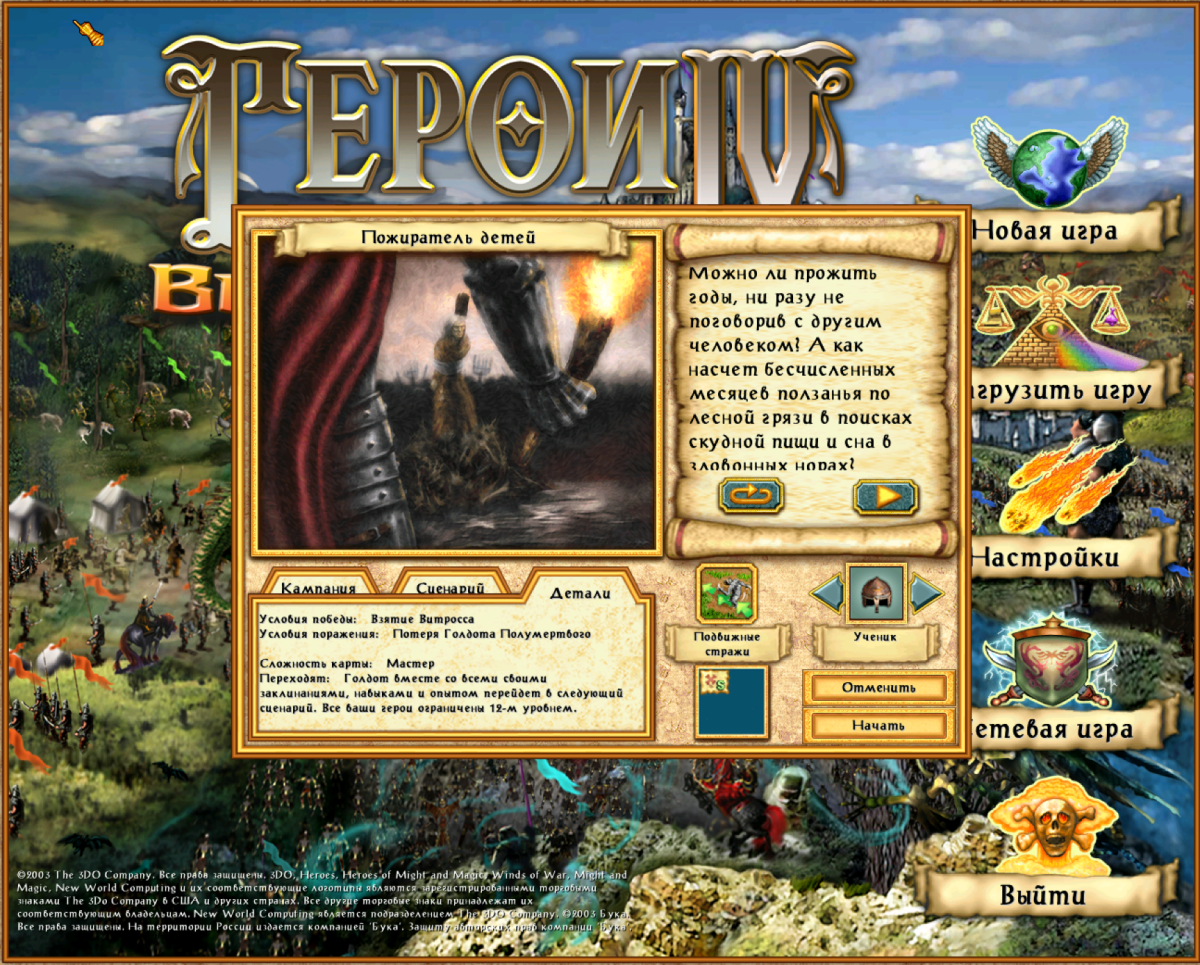

Первое, что нас встречает в игре после запуска – прекрасная музыка Пола Ромеро, которая многими считается одной из лучших его работ. Но несмотря на положительный старт, меня сразу же огорчает отсутствие возможности играть на случайных картах (в отличие от предка, где её добавили в одном из дополнений). Вместо этого представлено большое количество готовых сценариев (а если их вам будет недостаточно, то всегда можно скачать в интернете новые).

В отличие от тройки, которая выглядит как относительно серьезное фэнтези в 2D, четвёртая часть воспринимается более сказочно и волшебно, пытаясь очаровать игрока изометрической псевдо-3D графикой. Я знаю, что очень многим в своё время она не понравилась, а кто-то, наоборот, буквально влюблен в неё, поэтому сделаю вывод, что всё это – дело вкуса. Да, многим такое отображение может не зайти, но лично у меня эта сказочность как раз выделяет её в памяти. Я не помню сюжета, не помню большинства добавленных механик, но именно этот образ твёрдо ассоциируется с данной частью. Собственно, случайно вспомнив его недавно, я захотел поностальгировать, написать про эту часть серии и поделиться своими размышлениями. Могу сделать предположение, что визуал сильно выделяет её и является сильным психологическим «якорем», позволяющим хотя бы ненадолго перенестись в начало нулевых.

Сюжет оригинальной игры повествуется в шести различных кампаниях (и еще по шесть в двух дополнениях), которые доступны по умолчанию (да, теперь их не нужно открывать с помощью прохождения предыдущих). Каждая кампания – это отдельная, независимая история, обычно никак не связанная с другими. Не буду называть это чем-то шедевральным и восхитительным, не имеющим аналогов, но не отметить, что это интересные, местами драматические рассказы о том, как различные хорошо прописанные герои пережили «Расплату» (так называется катаклизм, уничтоживший их прошлый дом – Энрот), я не могу. В этих историях вы видите развитие ваших подопечных и их, местами философские, рассуждения о происходящих событиях, что позволяет прочувствовать трагичность момента и не даёт скатиться сюжету в банальное фэнтези.

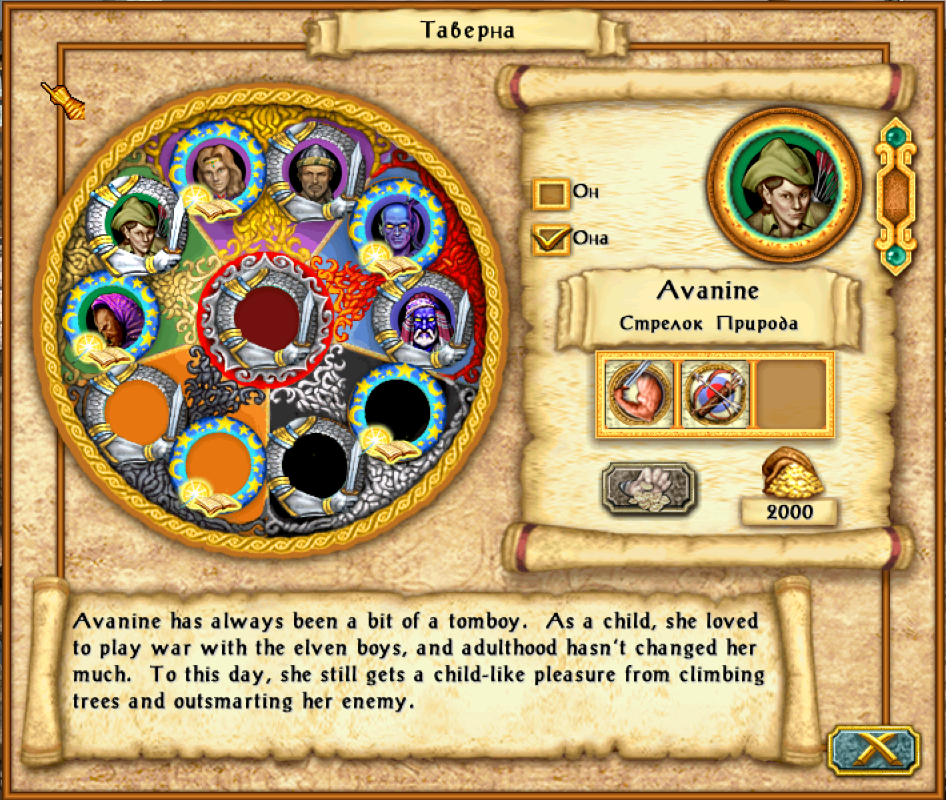

Определившись со сценарием, а также замком, многие из консервативных фанатов увидят, что больше нет возможности выбирать стартового героя. Более того, у персонажей убрали неповторимые особенности-специализации, которые отличали их друг от друга в «тройке». Теперь герои похожи друг на друга почти во всем, за исключением лишь стартовых навыков, поэтому дальнейшее развитие зависит от вас. В игре существует 9 основных скиллов, каждый из которых открывает доступ к трём дочерним умениям и имеет по пять степеней прокачки!

Путём выбора умений для изучения вы приведёте героя к определённому классу со всеми его преимуществами и недостатками (если вы играли в Titan Quest или читали мою статью о нём, можете помнить, что там реализована похожая система классов). Для примера, развитие навыка разведки и магии природы позволит герою получить расширенный класс «Бард», а бонусом – всегда иметь максимальное значение удачи. А став «Гильдмастером», прокачав ту же разведку и благородство, ваш подопечный сможет с определённым шансом оглушать соперника при атаке! К вашему распоряжению 36 возможных комбинаций, позволяющих подобрать класс под себя. Такой подход к выбору и развитию героя позволяет игроку меньше зависеть от случая, всегда получая на старте плюс-минус одинаковых героев. А вот то, во что этих полководцев получится развить – полностью зависит от вас!

В прошлых частях серии для того, чтобы использовать заклинания более высокого уровня, вам необходимо изучать навык соответствующей стихии. В HoMM IV полностью переработали систему классификации магии. Теперь у каждого замка (кроме Крепости, где вообще нет заклинаний) имеется своя собственная школа волшебства. Забегая вперёд, могу сказать, что это и многие другие геймплейные изменения явно были придуманы для того, чтобы сделать игру за каждый замок уникальной и непохожей друг на друга. В столь любимых мной третьих «Героях», при всём многообразии как юнитов, так и заклинаний, партии за разные фракции мало чем отличались.

Нововведением, которое отвернуло от себя множество консервативных фанатов, была возможность набора юнитов, чем-то похожая на серию Disciples. Давайте вспомним, как это было в предыдущей части: вы были вольны строить в своём замке здания для найма армии, каждое из которых можно улучшить, чтобы получить продвинутую версию войска. В «четвёрке» же вам доступно два здания начальных уровней и по два здания третьего, четвёртого и пятого уровней, но построить разрешается лишь одно из них. Другими словами, вам предоставляется выбор, какой юнит вы хотите видеть в рядах своих войск, а кого производить не стоит. Ведь каждый из них отличаются не только характеристиками и внешним видом, но и различными тактическими или магическими возможностями, которые используются не рандомно, а именно в тот момент, когда вам это необходимо (чего не было в «тройке»).

Но на этом эксперименты New World Computing не закончились, и теперь, впервые в серии, «Герои Меча и Магии» полностью оправдывают своё название: ваши полководцы не просто немые зрители, как это было раньше, а полноценные боевые единицы, которые могут не только кастовать заклинания, но и стрелять из лука или сражаться в ближнем бою. Теперь, при желании, вы можете хоть всю армию сделать из призванных героев, постепенно прокачивая их боевой потенциал!

Отягчающим обстоятельством в глазах фанатов стало то, что эти здания нельзя улучшать, чтобы производить продвинутые версии боевых единиц. Да и сам я ощутил, что замок отстраивается слишком быстро – мне не очень понравилось. Как будто умышленно, акцент пытались сместить с экономики на приключения на карте мира, на развитие героев, нахождение им новой экипировки, а весь менеджмент, напротив, свести к минимуму. Этому способствует новое здание, которое можно возвести в любом городе – караван-сарай. Благодаря этой постройке вам больше не нужно лично бегать по каждому внешнему жилищу, чтобы нанять юнитов в ряды своей могучей армии. Теперь всё будет делаться за вас, их привезут прямо в замок. Имейте ввиду, эти кОрованы нельзя грабить, что, я уверен, по мнению многих игроков того времени, было большой недоделкой =)

После глобального коллапса в мире Энрот многие существа, переосмыслив своё мировоззрение, поменяли стороны конфликта. К примеру, монстры из замка «Инферно» теперь не брезгуют сражаться плечом к плечу и с некромантами, и с монстрами из замка «Крепость» (из третьей части).

Раз речь пошла про монстров, хотелось бы поведать об очередном нововведении: существа теперь могут передвигаться по карте. Причем как ваши, так и ваших оппонентов или даже нейтралы! Казалось бы, ну идиотизм же, зачем так делать... Но у этого есть здравое зерно! Во-первых, больше нет необходимости постоянно возвращаться в замок, чтобы забрать «популяцию», ведь можно создать армию, которая сама отправится к вашему герою и заменит павших в бою собратьев. Во-вторых, теперь не обязательно покупать второстепенного героя для сбора ресурсов на карте, это могут делать ваши верные солдаты! Кстати, говоря о солдатах и расширении тактической гибкости (или уменьшении, тут как посмотреть), упомяну, что в четвертой части новая «порция» боеспособных единиц появляется не раз в неделю, а каждый день, то есть ситуации, когда вы пропускали субботу и воскресенье, чтобы скупить войска и двинуться в путь, почти сошли на нет. Это упрощает геймплей, лишая его микроменеджмента.

Если все нововведения, что я перечислил выше, можно отнести ко вкусовщине (так как они не портят игру напрямую), то искусственный интеллект – тот аспект, которому разработчики явно уделили очень мало внимания. Он ужасно туп и совершает множество глупых ошибок. И самое печальное, что данный момент не меняется даже в вышедших позднее дополнениях. Исправлением этого упущения занялись фанаты, создав модификацию, которая, помимо балансных правок, корректирует и поведение AI, но об этом расскажу далее.

На самом деле, нововведений гораздо больше, и я многое опустил. Это и боевой дух, что меняется в течение боя (в зависимости от того, побеждаете вы или проигрываете); и изменение механики сражения, когда существа всегда атакуют соперника одновременно; и добавленный на карту «туман войны», скрывающий происходящее, если рядом нет ваших солдат, героев или строений; изменения поля боя с уходом в изометрию; внешний вид замков, который менялся в зависимости от места расположения (снега, пустыня, равнины и т.д.) и много что ещё!

Вышедшие после релиза оригинальной игры дополнения мало что поменяли геймплейно, оставив большинство спорных моментов нетронутыми. Если обобщить всё, что привнесли аддоны, то это будет лишь расширение контента: новые кампании, сценарии, враги, герои и артефакты.

Не стоит забывать, что конец девяностых - начало нулевых – это эпоха погони за 3D графикой, из-за которой разработчики по всему миру неоднократно обжигались. И именно так обожглась New World Computing, в один месяц выпустив четвёртую часть Героев с новым изометрическим графическим движком (пытаясь заставить игровые модели выглядеть объемно) и Might and Magic IX (в котором из-за несовершенства 3D той эпохи графика стала выглядеть менее опрятно, чем в прошлых частях, и уж точно на сегодняшний день она сильно состарилась в сравнении с предшественниками).

Но если разработчики не смогли или не пожелали исправлять баланс в новых дополнениях и патчах, то фанаты просто не могли оставить всё так, как есть, и выпустили множество модификаций, которые не только привнесли новый контент, но и починили то, что плохо работало. Сегодня я как раз хочу рассказать про одно из таких фанатских творений, которое почти не дополняет контент оригинала, а лишь исправляет его недочёты.

Heroes of Might and Magic IV Equilibris не пытается добавить новые расы или замки, не ставит целью придумать что-то своё и поменять игровую суть. Напротив, основная задача – исправить баги оригинальной игры, а также вышедших позже дополнений, улучшить интеллект компьютерного соперника и скорректировать баланс. Именно поэтому некоторые заклинания поменяли свой уровень, были добавлены новые объекты на карте приключений (как декоративные, так и влияющие на геймплей вроде сокровищниц, таверн и других полезных строений). Не обошлось и без нескольких новых артефактов, а также балансовых правок старых (не забыли изменить неточные описания некоторых артов и способностей).

Думаю, для фанатов этой части серии одним из основных недостатков игры был компьютерный интеллект оппонентов. Это понимали и создатели модификации, занявшись его улучшением: теперь компьютер реже допускает ошибки (вроде постройки зданий, которые ему не нужны), научился применять различные расстановки юнитов перед боем и разделять их на неравные отряды. Как говорят сами разработчики мода: «Остальные производимые изменения тоже непрямо влияют на ИИ – чем сбалансированнее игра, тем меньше шансов на то, что ИИ сделает неверный выбор».

Лично для меня, как для не супер скиллового игрока в Герои (несмотря на десятки лет опыта), минусов у игры не так уж и много. Это отсутствие случайных карт и возможность управлять единичками монстров на глобальной карте мира (что, конечно, удобно, ведь ими можно как разведывать территорию, так и собирать ресурсы, но лично мне такой подход не заходит).

Нелюбовь к Heroes of Might and Magic IV можно легко объяснить на примере. Представьте, вы несколько лет играете в любимый проект, обучаетесь всем его премудростям, а с выходом новой игры в серии вы вроде бы получаете те же самые Герои, но старые механики и отработанные годами схемы уже не работают. Это вызывает чувство раздражение и дискомфорта. Я отчетливо ощутил на себе эту проблему, когда долго играл в Mortal Combat X и неплохо изучил все приёмы различных персонажей, но в 11 части почти все комбинации сменили, и мне нужно было обучаться заново. Поэтому, гораздо проще было продолжать играть в десятку. Примерно так же ощущали себя и фанаты Heroes of Might and Magic III, которые не были готовы к таким кардинальным переменам.

Как видите, была предпринята попытка внести что-то новое в серию, из-за чего четвертая часть подверглась глобальным изменениям, многие из которых очень сильно не понравились фанатам. Да, некоторые из них были ошибочны и не были полноценно реализованы из-за коротких сроков разработки и слабого финансирования. Разработчиков можно ругать за многое, но что точно нужно признать: они не боялись экспериментировать! Они не пошли по безопасному пути, как принято в современной индустрии, и не создали банальный клон тройки, чтобы срубить лёгких денег с фанатов, даже под угрозой банкротства. Напротив, попытались сделать что-то действительно самобытное, перелопатив как визуал, так и игровые механики. Хотя бы за эту смелость их стоит уважать, а нам вспомнить эту хорошую игру, пусть и со своими недостатками. В ней есть душа, а в её внешнем виде – что-то цепляющее, трогающее за живое. Возможно, во мне говорит ностальгия, а может и правда нам стоит дать шанс Heroes of Might and Magic IV. Как вы считаете?

Чтобы вы могли поностальгировать и вспомнить, как игрались Герои 4, на канале «Олдфажный геймер» я выложил архивы с инсталляторами (для самостоятельной установки) и с уже установленной и русифицированной игрой (вместе с модификацией Equilibris и HD модом). Приятной игры!

Статья подготовлена при поддержке компании TimeWeb Cloud.

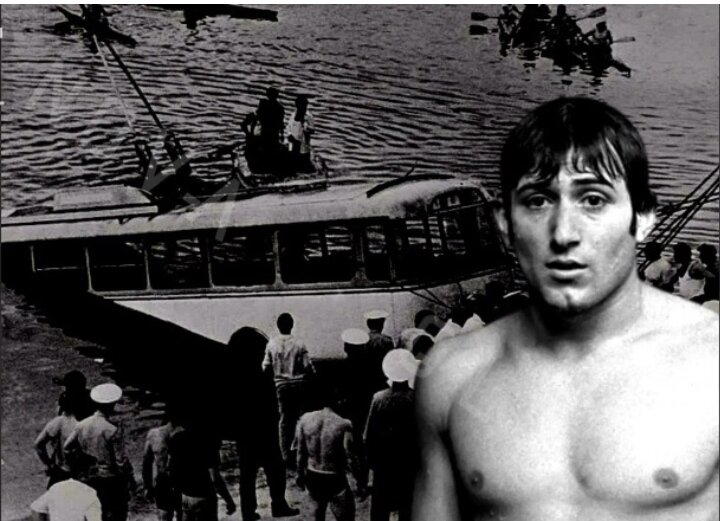

16-го сентября 1976 года в Ереване сорвался в воду троллейбус, проезжавший по дамбе. Девяносто два пассажира оказались заживо погребены на 10-метровой глубине. Говорят, случай слеп. На этот раз его волей на месте происшествия оказался, быть может, единственный в миллионном городе человек, способный помочь людям, попавшим в беду: именно в это время вдоль озера совершал тренировочную пробежку многократный чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян.

Впоследствии эксперты признают: никто на свете просто физически не смог бы сделать того, что сделал тогда Шаварш. Нырнув в замутненную падением троллейбуса воду, он разбил ногами заднее стекло и стал вытаскивать потерявших сознание пассажиров. Более 20 минут в ледяной воде. 20 спасенных жизней. На самом деле он вытащил из троллейбуса 46 человек, но не всех удалось спасти...

Из интервью газете «Комсомольская правда»

**

- На какую глубину ныряли?

- От 6 до 10 метров. Ситуацию осложняла нулевая видимость: вода грязная, мутная, троллейбус, упав, поднял ил.

- 10 метров - глубоко: пока проплывешь, сколько времени пройдет!

- Я не плавал - нырял солдатиком. Хватал человека и отталкивался вверх от крыши кузова, это две-три секунды. Когда первый раз ушел под воду, нащупал троллейбус. Самым сложным было выбить у него заднее стекло. Нащупал нижнюю перекладину лестницы, ведущей на крышу, ухватился за нее руками и ударом ноги разбил окно. Обожгла боль. Стеклом, конечно, поранился, но тогда об этом не думал - понимал, что времени мало. Нырял раз за разом. На поверхности на лодке сидел мой брат, он принимал у меня людей. Сделаю пять раз вдох-выдох и снова ухожу на глубину.

К месту пришли спасательные катера, лодки. Мой тренер работал в спасательной службе, он откачивал людей прямо на лодках. «Скорые» примчались. Больница была рядом, туда доставляли людей без сознания. Кого-то откачали в больнице, кто-то так и не пришел в себя. Так что не я один спасал, нас было много. Потом я узнал, что мой отец сразу же приехал. Он видел меня, всего окровавленного, когда я выныривал, и, дыша в такт, мысленно погружался со мной каждый раз. Переживал...

- Почему другие не стали нырять, когда подоспела помощь?

- На место привезли акваланги для ныряния. Но они оказались пустые, без воздуха. Если бы у меня тогда был баллон, я бы по четыре-пять человек мог вытаскивать из троллейбуса цепочкой...

- Под конец вы тоже потеряли сознание?

- Отключился, когда не стало хватать кислорода. Один раз я вытащил из-под воды подушку от сиденья троллейбуса - я был в пограничном состоянии и не почувствовал, что это не человек. Потом эта подушка мне снилась - мог ведь спасти еще одну жизнь!

Шаварша увезли в реанимацию. Он потерял много крови, все тело было изрезано стеклом, самый серьезный, глубокий порез - на ноге. Начался сепсис (заражение крови) и двустороннее воспаление легких. Врачи боролись за его жизнь, пловец провел в больнице 45 дней. Из нее чемпион вышел с травмами, которые ставили крест на его блестящей спортивной карьере.

- Как сложилась ваша жизнь после спорта?

- Недолгое время занимался тренерской работой. Потом настали тяжелые времена: начало 90-х, безденежье. Родились дети. Я переехал в Москву, начал работать. Первое время чинил обувь, потом начал ее делать. Открыл сапожную мастерскую, но с обувным бизнесом пришлось распрощаться: конкуренция вытеснила. Сейчас у меня есть свое небольшое дело. Открыл благотворительный фонд помощи спортсменам-инвалидам - тем, кто потерял здоровье из-за травм в спорте...

19 мая 2022 года Карапетяну исполнилось 69. Здоровья и долгих лет, Шаварш Владимирович...

"Отст(р)оим тебя, родной Сталинград!" (Стена дома Павлова).

"Железный ветер дул им в лицо, а они все шли вперед и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?" (Слова на площади Героев у монумента Родина мать).

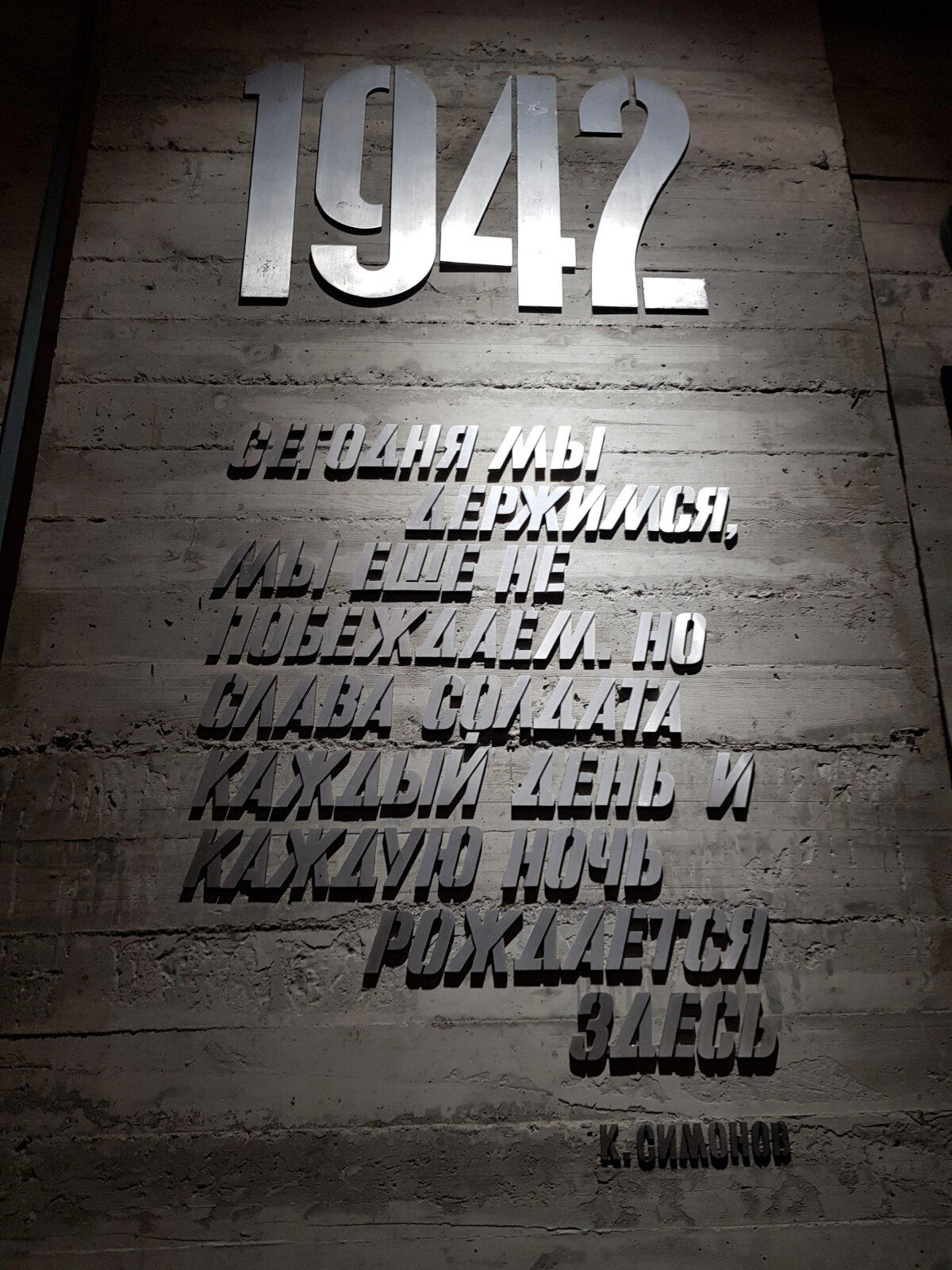

"Сегодня мы держимся, мы еще не побеждаем, но слава солдата каждый день и каждую ночь рождается здесь". (К. Симонов - музей панорама Сталинградской битвы).

"Стоять насмерть! Ни шагу назад!". (Площадь Стоявших насмерть. На этом памятнике еще несколько надписей, но эти особенно впечатляющие).

Закончу этой фотографией. Текст хорошо читаемый. (Мамаев Курган).

В 2018 году эта история потрясла всю Россию: Леонид Шепель услышал с улицы крики. Увидел из окна – пьяный мужчина жестоко избивает его пожилую соседку. Выбежал на улицу, включая на бегу камеру телефона. Он уже знал, что сейчас сделает, и предполагал, что запись понадобится ему при защите бабушки. И себя.

Парень вступился за пожилую женщину, грубо отшвырнул обидчика и нанёс ему несколько ударов. В результате сам получил судебный иск.

За Леонида тогда горой встало общество: блогосфера кричала, что именно таким должен быть настоящий мужчина, адвокаты хотели защищать его бесплатно. История закончилась благополучно: срок получил тот, кто и должен был его получить, – неадекватный дебошир, который по пьяни перепутал квартиры и решил «наказать 88-летнюю воровку», а Леонид стал героем. С пострадавшей, Кларой Шаламовной, он поддерживал дружеские отношения вплоть до её кончины на 92-году жизни.

В 2020 году мы включили историю Леонида в книгу «100 подвигов обычных людей», а в этом году на основе этой истории создали пьесу «Кто разрешил вам быть героем?»

Главное действующее лицо пьесы – провинциальный режиссер Алексей. Он узнаёт историю Леонида из сценария постановочного шоу – и его мировоззрение и моральные установки переживают глубокую трансформацию.

Пьеса «Кто разрешил вам быть героем?» (с маркировкой 21+, так как спектакль содержит фрагменты видео, снятого Леонидом в момент его поступка) пройдёт в Саранске 16 и 17 сентября в Государственном Кукольном театре Республики Мордовия в рамках двухдневного Фестиваля «Время героев».

Реальный главный герой – музыкант Леонид Шепель – приедет на премьеру в качестве главного зрителя и почётного гостя.

В постановке спектакля приняли участие актеры трёх государственных театров Республики Мордовия: Юрий Трофимов, Александр Борзов, Людмила Антипкина, Дмитрий Мишечкин, Глеб Ворошилов, Руслан Абитов, Галина Хамова, Режиссер Владимир Буралкин, автор пьесы Владимир Липилин.

Не умею в 3д, как тут предлагали сделать макет для 3д принтера, так что сделала, что умею. И это маленькая вязаная игрушка Чистомэна в нашем любимом одеянии и да, с плащом в жопке, куда ж без этого! Не представляете, сколько раз я эту жопку переделывала, чтоб она такая сочненькая получилась, а потом её спрятала в плащ, да ужж, разум и логика. Всё как мы любим. Ну может тут чуток видно:

Я даже не уверена, что сфотала её, когда ещё плащ не был пришит.. вот это косяк, конечно, столько работы и всё под ковёр -_-

Размер игрушки получился 7,5 см. Брелочек.

Вязала нитками Ирис и Пехорка Ажурная, это тонкая мерсеризованная хлопковая пряжа, если взять другую, или, оужас, вообще акрил - я хз что за монстр может получиться, тут уж на свой страх делайте. Делать можно. Не зря ж я так подзадержалась с этим постом - всё схему вылизывала! Двух чистоменов связала, чтоб точно проверить! Вязать можно с плащом смятым, с плащом прямым, без плаща вообще - потому что сочненькая жопка, как я уже сказала, всё равно в наличии.

Взять схему можно тут: https://vk.com/solea_toys?w=wall-203389861_388

Развлекайтесь!

Upd "А слона-то я и не заметил"

Спасибо, что напомнили про херню на руке.

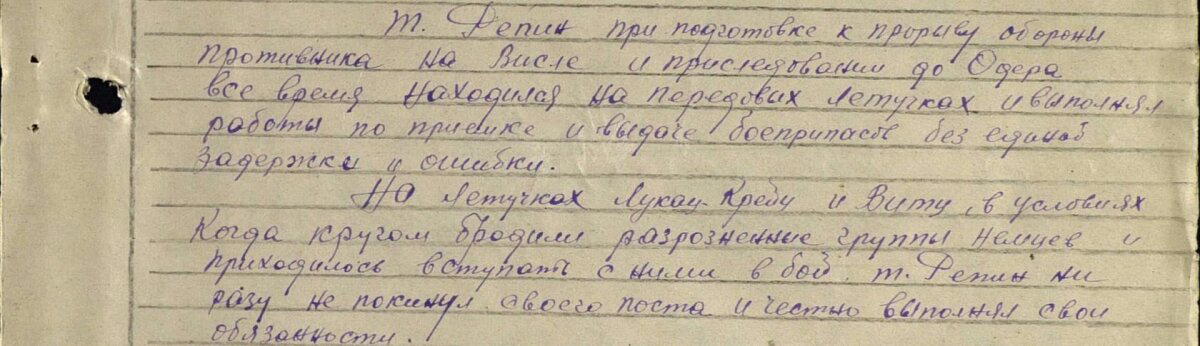

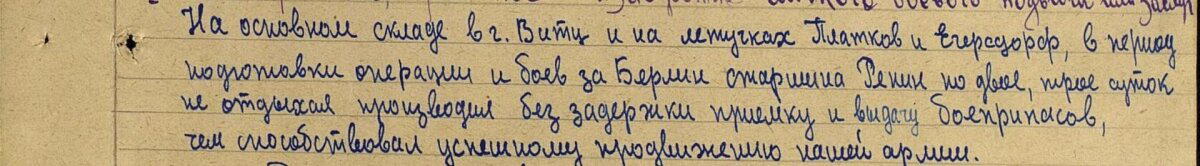

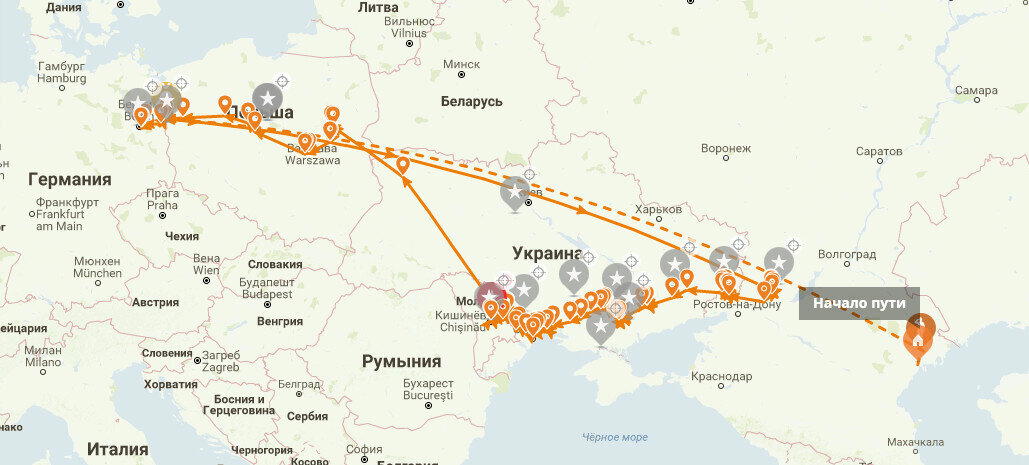

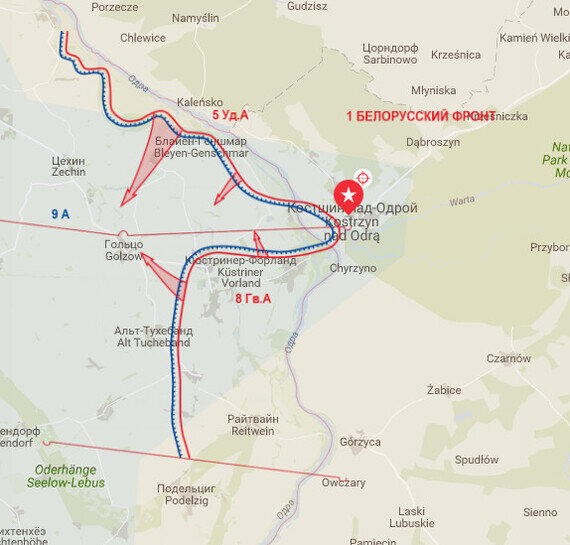

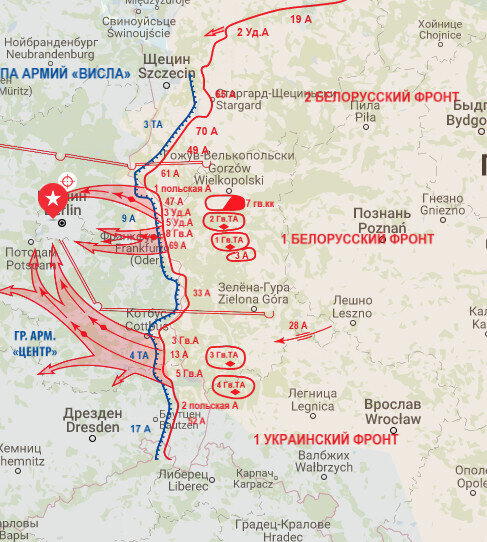

Мой прадед Репин Георгий Николаевич, 1919 г.р. Награждён "Медалью за боевые заслуги", "Орденом Красной звезды" и др.Место службы: ПААС боеприпасов 3177 5 Уд. А.

Всем привет. Статья старая, но вдруг кому интересно.

Что мне особенно нравится в Татарстане, это довольно бережное отношение к памятникам, всех времен и периодов, что сохранились на данный момент.

Далее - если открывают новые, то называют вещи своими именами. Если памятник советскому солдату, то он так и называется:

И главное - выглядят они достойно,. Как и должно памятникам - сочетание мужественности и героизма. Никакого пафоса...

Вот не так давно, у нас открыли памятник воинам - интернационалистам... Прошло чуть более месяца и я только до него добрался.

Композиция довольно простая - трое военных:

Вот панорамный снимок:

Фигуры, как я понял двух солдат по краям и офицера посредине:

Боец с радиостанцией:

Офицер:

И боец с РПК:

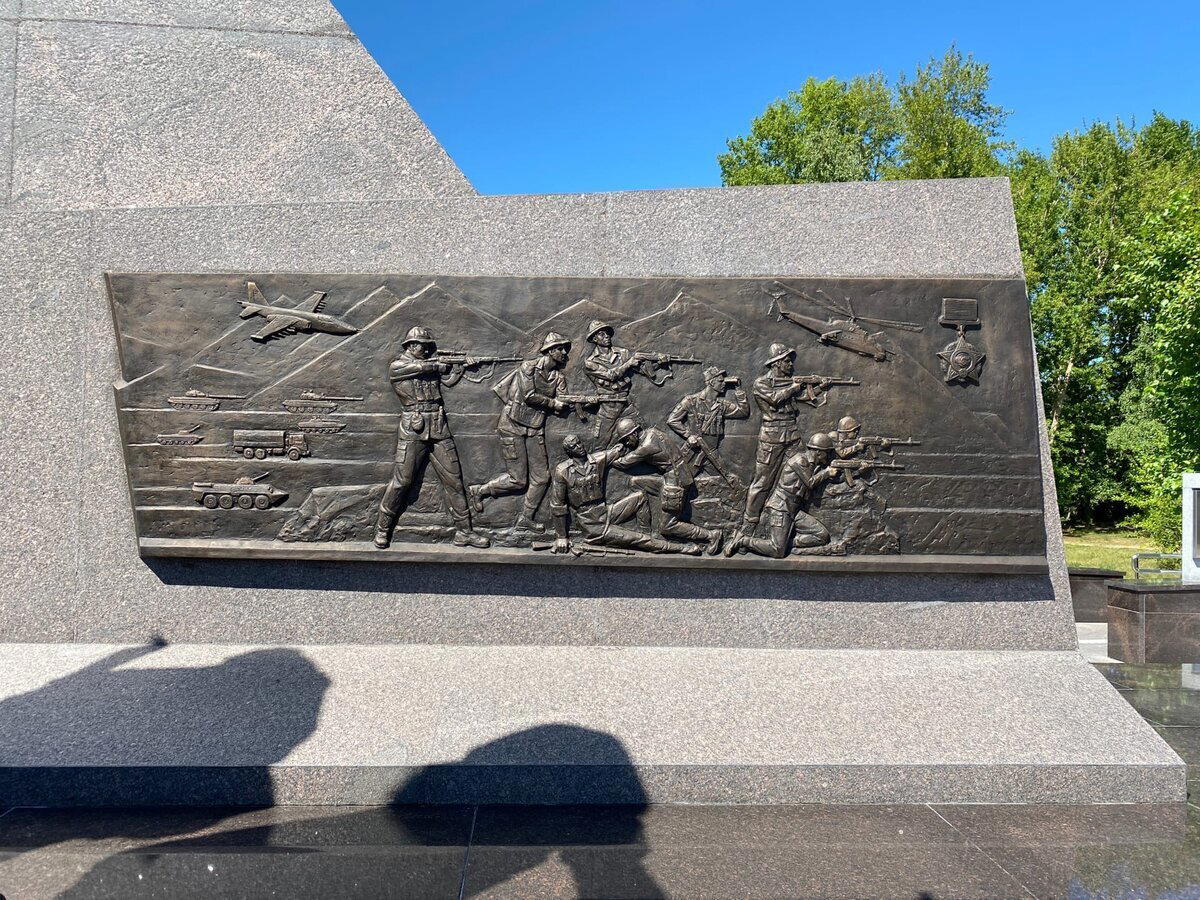

За фигурами, чуть сбоку небольшой барельеф, показывающий видимо, какой-то бой:

Позади - таблички, с годом и именами воинов, которые не вернулся тогда "из-за речки":

Обратная сторона:

И с обратной стороны, довольно удобный пандус:

Короче - очень понравилось. Именно таким, я считаю, он и должен быть... Там осталось много ребят: и солдат и офицеров.

А так, хотелось-бы думать, что ситуаций, по поводу которых возводят такие памятники, не будет больше.

Находится он в парке Победы. Город Казань.

С уважением, Евгений Хрусталев.

Материал ранее был опубликован в моем блоге "Поиск интересного с Хрусталевым"

Всем привет.

Приехал я на закрытое и заброшенное городское кладбище.

Изначально, целью была проверка одной легенды: мол-де, похоронен здесь один душегуб... Но на месте, я почти сразу понял всю тщетность проверки данной истории и стал просто бродить...

Закрыто оно было в 60-х годах прошлого века. Невольно, всматриваясь в фотографии, я вдруг обратил внимание, что средняя продолжительность жизни, некоторых людей достигала 40-50 лет. По-факту, самый расцвет мужчины... И тут-же до меня дошло... Война...

Многие были в форме и судя по наградам - настоящие герои.

Или этот...

Прямо смотреть - больно:

Совсем молодой.

Есть несколько общих памятников:

За половиной могил никто не ухаживает давно.

Еще вот один - офицер царских времен, который благополучно прожил 70 лет:

Ну вот совсем не хочется за них говорить в прошедшем времени.

Дальше, просто обзорные фото:

Ну и есть такое - огромное дерево, с номерком - природный памятник:

С уважением, Евгений Хрусталев.

Текст изначально был опубликован в моем авторском блоге "Поиск интересного с Хрусталевым".

Ну и читатели пробили некоторую информацию по героям. Фото из комментариев основной статьи: