Чего только нет на озоне

Отличный подарок на НГ

Отличный подарок на НГ

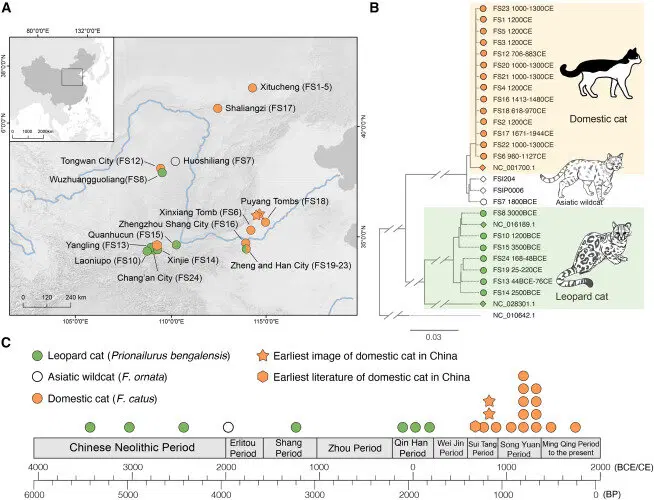

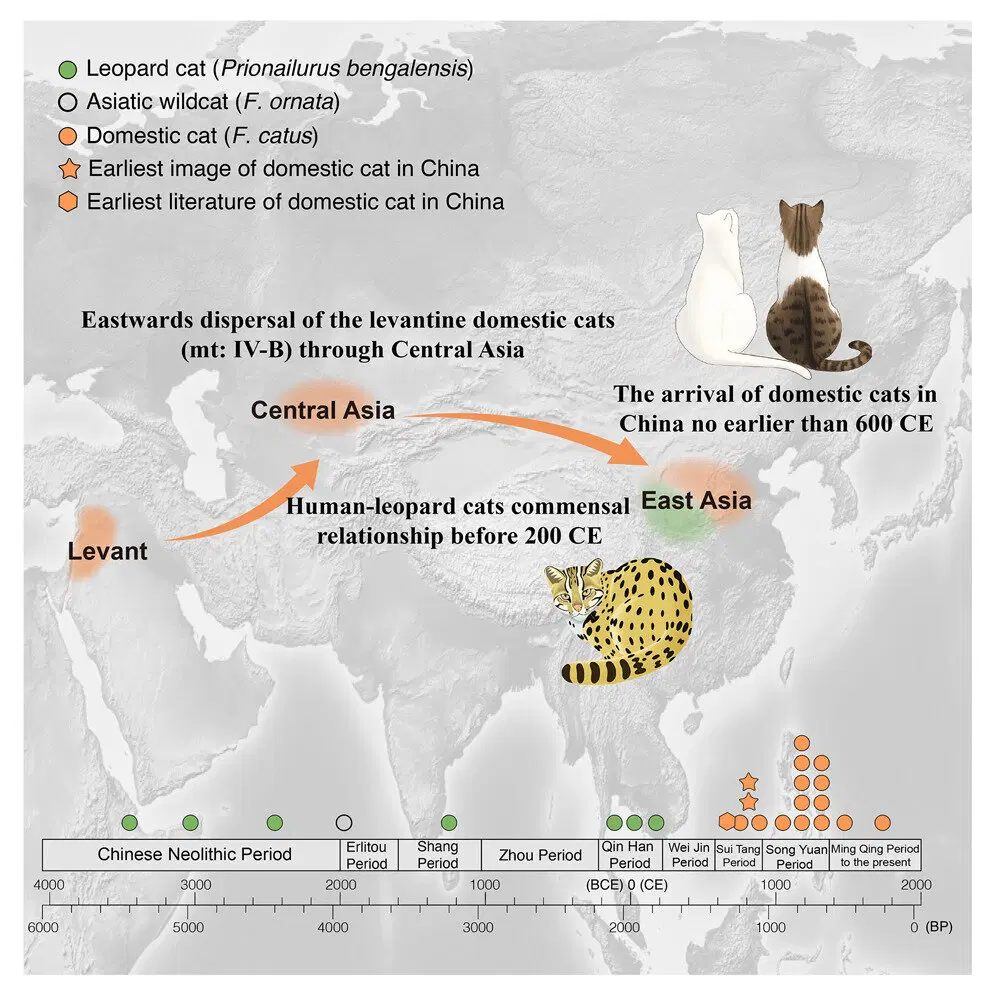

Леопардовые кошки (бенгальские кошки) жили рядом с людьми в Древнем Китае более 3500 лет — задолго до появления домашних кошек. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Genomics.

Ученые проанализировали древние кости кошачьих из 14 археологических памятников по всему Китаю, датируемые периодом от 3500 г. до н. э. до 1800 г. н. э. Радиоуглеродное датирование и анализ ядерной и митохондриальной ДНК позволили установить видовую принадлежность животных и проследить историю взаимодействия людей и кошек в регионе.

Из 22 исследованных особей 14, относящихся к периоду 730-1800 гг. н. э., оказались домашними кошками (Felis catus). Самые ранние домашние кошки были найдены в Тунване — крупном центре Шелкового пути. Это подтверждает, что домашние кошки проникли в Китай относительно поздно, примерно в VIII веке н. э., вероятно, как экзотические питомцы, популярные при дворе.

Однако все более древние останки принадлежали не домашним, а леопардовым кошкам (Prionailurus bengalensis). Они встречаются в материалах возрастом до 5400 лет и, по словам авторов, жили бок о бок с людьми более трех тысячелетий. Эти небольшие дикие кошки, по-видимому, выполняли ту же функцию, что позже домашние: охотились на грызунов в поселениях и на полях и вступали с людьми в комменсальные отношения.

Как отмечает соавтор исследования Шу-Цзинь Ло, связь между человеком и леопардовой кошкой была «не случайным эпизодом, а длительной общей историей». Люди, вероятно, брали котят и пытались приручать их для борьбы с вредителями, хотя полноценного одомашнивания не произошло.

Палеогенетики подчеркивают, что этот сценарий напоминает ранний этап одомашнивания кошек на Ближнем Востоке: животные не становились полностью ручными, но активно использовали экологическую нишу, которую создавали человеческие поселения.

Немного тренируюсь в создании артов, по моему получилось аутентично (и как будто мод на Фоллаут 3 )

Также тут можно увидеть прототип огнемета)

И бонус

Впереди большая серия картинок из жизни Волчи, нового персонажа, уже с своим хэштегом. Если понравился стиль, пользуйтесь им)

Всем привет:)

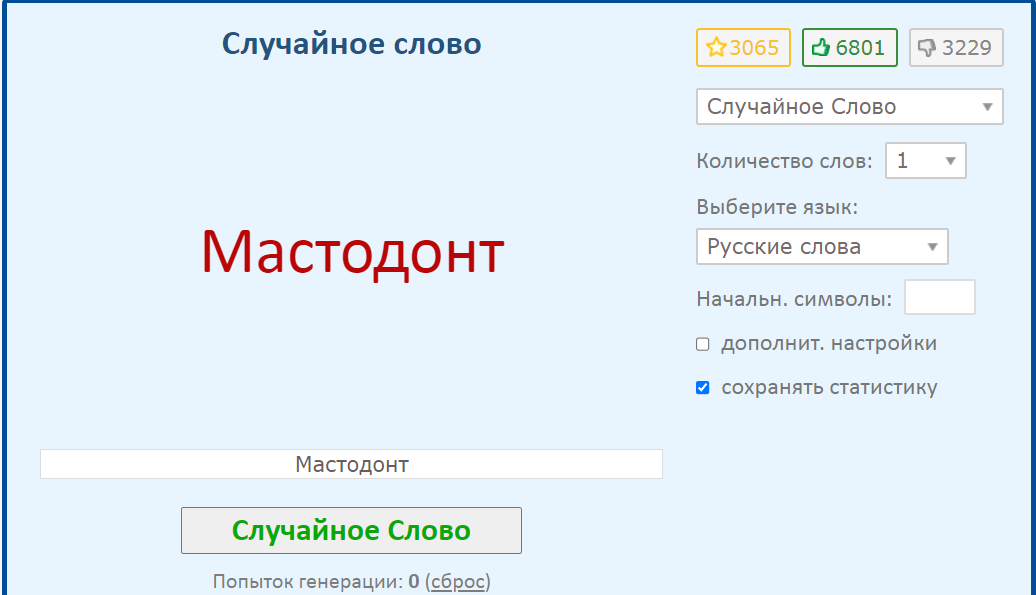

Тема ивента этой недели - мастодонт, а мастодонт - это древний слон (нет)

Это вымерший родственник слона

Но я все равно буду показывать древних слонов, потому что такую вот подвязку придумал:)

На фото самая первая моя брошка-слон из бука, сделанная по собственному эскизу.

Позже я пробовал ее повторить из других пород. Из ореха:

И из сонокелинга

Еще, примерно в те же древние времена (2022г😁), были попытки стырить образ из пинтерест.

Но в итоге решил развивать направление с собственными эскизами.

Да, я плохо рисую, зато всё сам:))

Такие дела

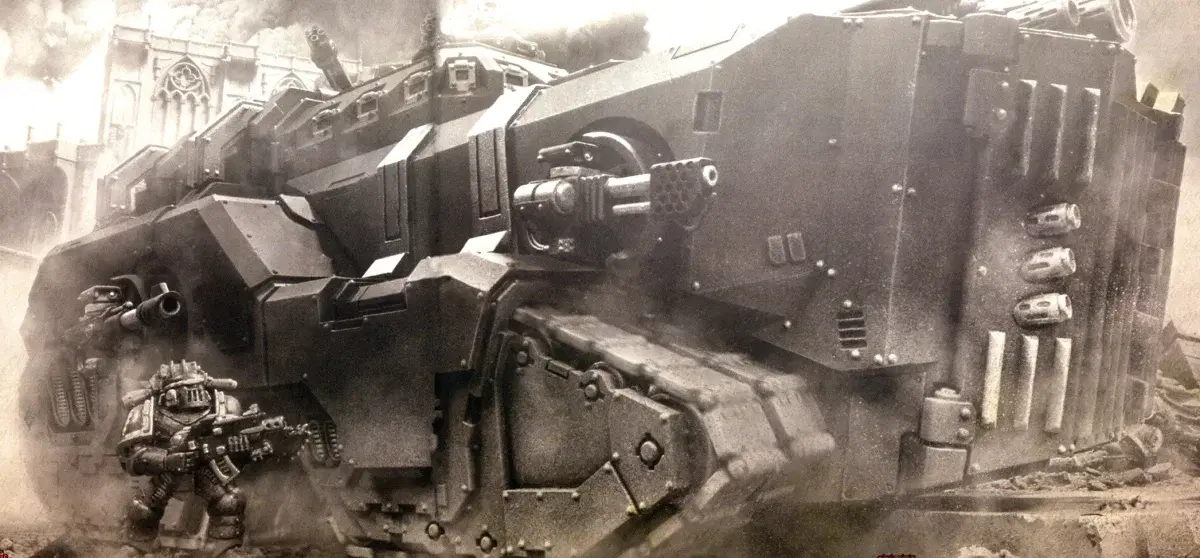

Мастодонт — тяжёлый танк Легионес Астартес, использовавшийся во времена Великого крестового похода и Ереси Хоруса. Эта огромная машина использовалась для штурма наиболее укреплённых вражеских позиций.

Ближе к концу Великого крестового похода «Мастодонты» были в каждом легионе космодесанта, но использовались они не очень часто. К началу кампании Один-Четыре-Пять-Шесть «Хараатан» у Саламандр было около 150 «Мастодонтов», и этого количества было достаточно для перевозки всего войска — примерно 6 000 легионеров.

«Мастодонт» — тяжелый танк, по размерам превосходящий «Лендрейдер». Он был одним из крупнейших транспортов Легионес Астартес и мог перевозить до 40 космодесантников за раз. Эти четырехгусеничные машины оснащались пустотными щитами, достаточно мощными, чтобы останавливать снаряды автопушек и даже заряды лазпушек. Благодаря такой защите, «Мастодонты» использовались для защиты легионеров от вражеских титанов.

Всем здравствовать!

Неделя прошла, да здравствует новая неделя! Но для начала, всё-таки, стóит подвести итоги недели минувшей. напоминаю, что все ссылки кликабельны, переходите, пожалуйста, оценивайте, комментируйте и т.д.

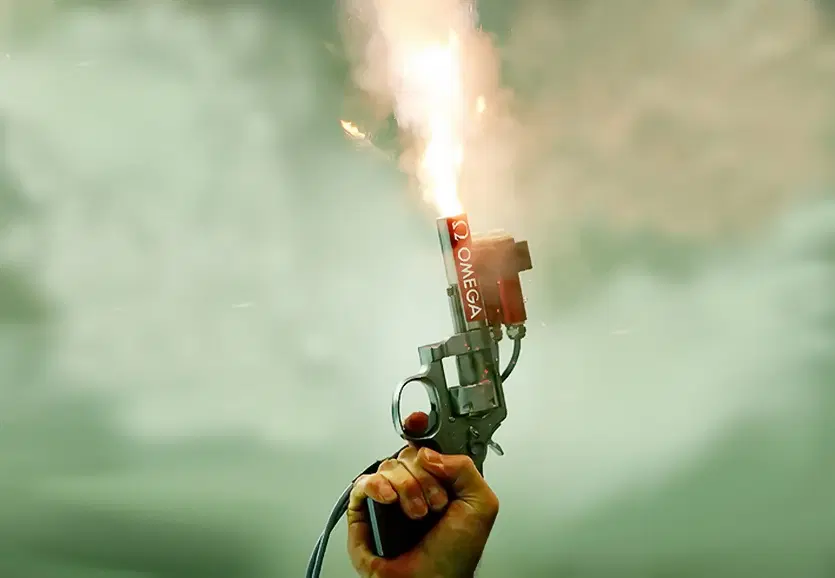

Итак, первый запуск из ракетницы произвёл @kaktusovoe и запустил он не абы что, а якута.

@lovefst решил вспомнить своё босоногое детство и игру в Quake ||| Arena

@Elpolotoro поделился захватывающей историей о том, как не стóит отдыхать.

А что бы делали вы, если бы у вас была ракетница? Вот вам руководство от канадского музыканта Брюса Кокбёрна.

@UrmasThomas рассказал поразительную историю появления песни "Smoke on the Water". Кто же знал, что Спичка может таить опасность?

А ещё он поделился тонкостями ведения переговоров на расстоянии и с помощью сигнальных ракет.

@lilprobe показал чем бы он хотел обороняться от всякой нечисти, и чем ему приходится оборонятся.

А я вновь, по традиции, принёс немного металла.

Пистолет из бумаги своими руками сделала (или не сделала?) @Forest.river И чего ей не спалось?

Ну вот и всё, больше желающих пострелять из ракетницы не нашлось. Значит пора переходить к выбору нового слова.

Напоминаем правила ивента:

1. Раз в неделю, по понедельникам случайно генерируется слово. Это слово будет основой для ваших постов. Неважно что вы сделаете, слепите, нарисуете, напишите стих с этим словом, расскажете анекдот, свою историю с этим словом, даже с помощью генератора мемов можно, абсолютно неважно.

2. Ивент с данным словом длится до следующего понедельника, когда будет озвучено новое, случайно сгенерированное слово.

3. Необязательно чтобы выпавшее слово было лейтмотивом. Ну например выпадет слово кит - может быть картинка загадка о морских существах, на которой изображен один кит, а найти надо дельфина. Или созданный комикс/мем, в котором вообще речь о другом, но на пряжке у героя изображен кит. Или может у вас завалялась история из жизни, где кит просто был второстепенным объектом, или названием бара где все происходило. Т.е. слово обязательно должно присутствовать в работе, но может не являться ее заглавной темой. А может и являться.

4. Все посты публикуйте под тегом "Ивент Вомбата" и "Мастодонт".

@vombat закрепите, пожалуйста, пост.

На днях Екатерина Боярская, старшая внучка Михаила Боярского, отметила 27-летие. Красотка не захотела становиться актрисой, а решила начать песенную карьеру. Хотя многие видят ее моделью.

С юных лет она находится в центре внимания и регулярно становится объектом бурных дискуссий в Сети. В честь дня рождения Екатерина опубликовала фото с подписью "С днем рождения меня".

Дочь депутата Госдумы и бизнесмена Сергея Боярского выбрала музыкальную карьеру, решив что актеров слишком много в ее семье. Под псевдонимом VENNA она выпустила песню "Bad Girl", которая привлекла внимание поклонников своим необычным звучанием и открытым текстом.

Несмотря на критику и сомнения окружающих, включая самого Михаила Боярского, который однажды выразил сомнение в серьезности ее намерений ("поиграется и бросит"), Екатерина уверенно движется вперед, создавая музыку в разных жанрах и выражая себя в искусстве.

Касательно амурных дел, Екатерина сохраняет личное пространство закрытым. Информация о ее личной жизни редко появляется в прессе, и сама она предпочитает говорить о творчестве, а не о личной жизни. Тем не менее, слухи о ее отношениях и увлечениях продолжают циркулировать в медиа-пространстве, подогреваемые интересом публики к знаменитостям.

Чтобы неделя была хорошей, надо начинать её с чего-нибудь сладенького. Например, с Сэра Макса. Посмотрите, какой он красавчик!

Сэр Макс валятельный кот - очень любит везде валяться.

А где любят спать ваши котики? Покажете?

Короче, я ленивая жопа. Я проснулся, чуток раскачался и осознал: я ну оооочень сильно ебал сегодня чего-то делать, поэтому тупил в интернете и деградировал в мобильных МОБА-гамесах.

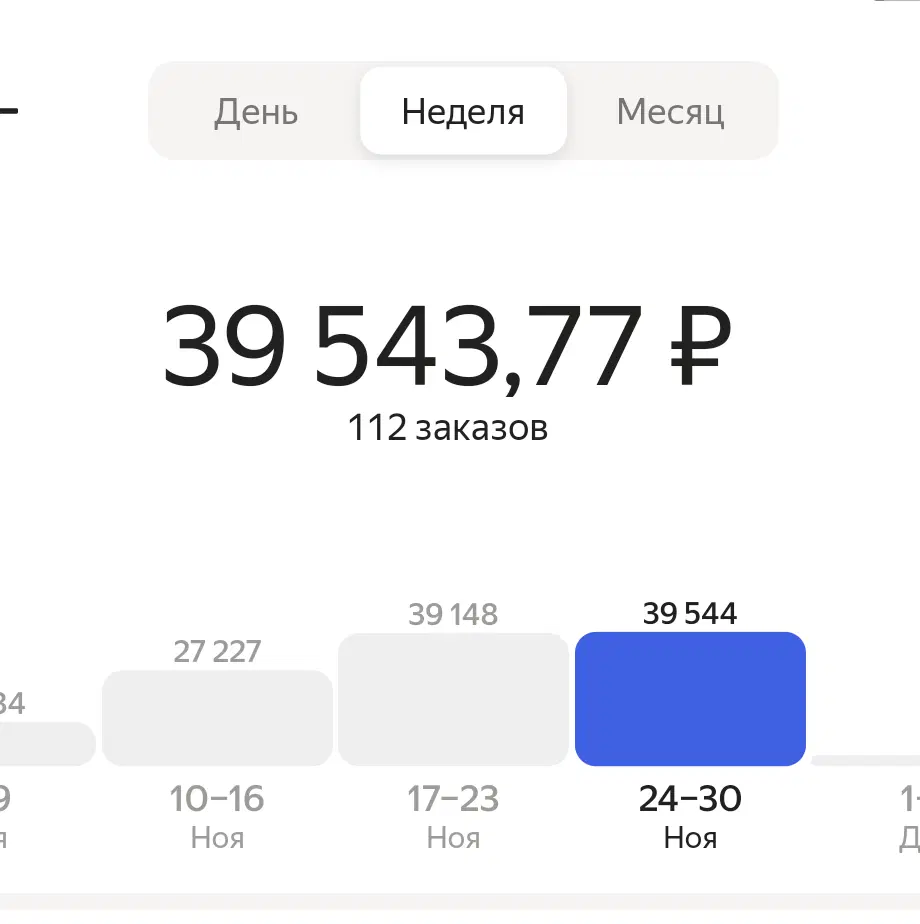

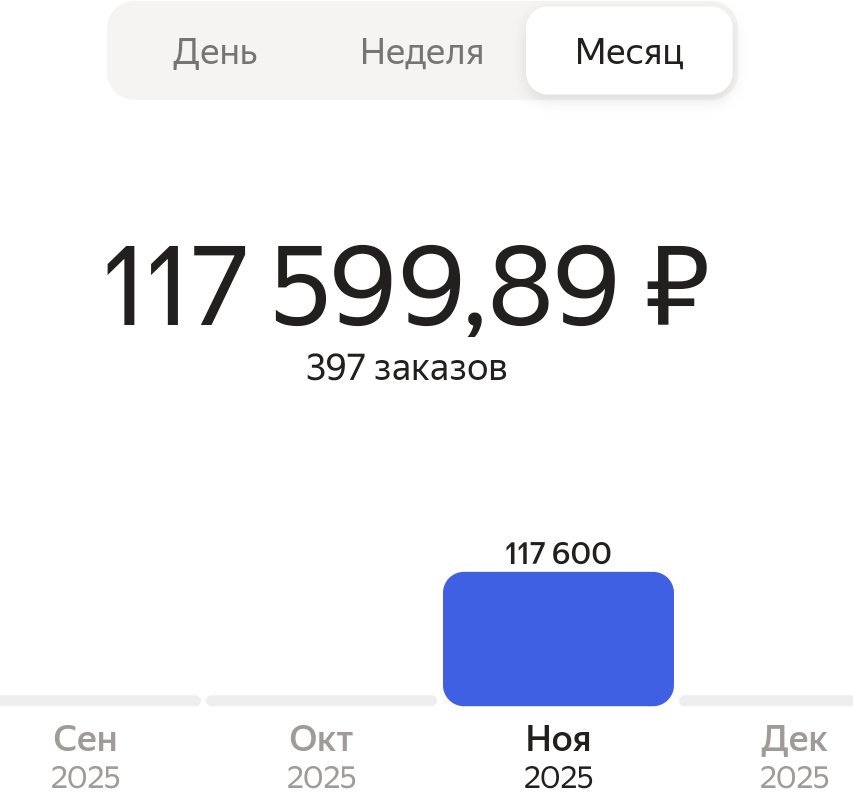

За неделю сорокет нихуя не добил, но приблизился вплотную:

Оно, правда, чаевые нихуя не учитывает, в основном дают налом. Или натуральный обмен - разок мандаринку бабуля дала 🤣

Месяц такой себе по результатам в яше, чуть меньше 120. Правда, я первые дней 12 ноября в нём почти и не катался, другие дела были, так что, в принципе, совокупным доходом вполне доволен.

Привожу в порядок режим, потому что в рандомное время вставать и работать неудобно, буду как белый человек с 10 до 22 катать. Наверное. Но это не точно.

Декабрь будет чище в плане отслеживания дохода именно с яши, весь месяц буду катать именно в нём. Очень рассчитываю на предновогодние две недели.

Всем бобра-курву, не скучайте.

Привет, ребята и девчата!

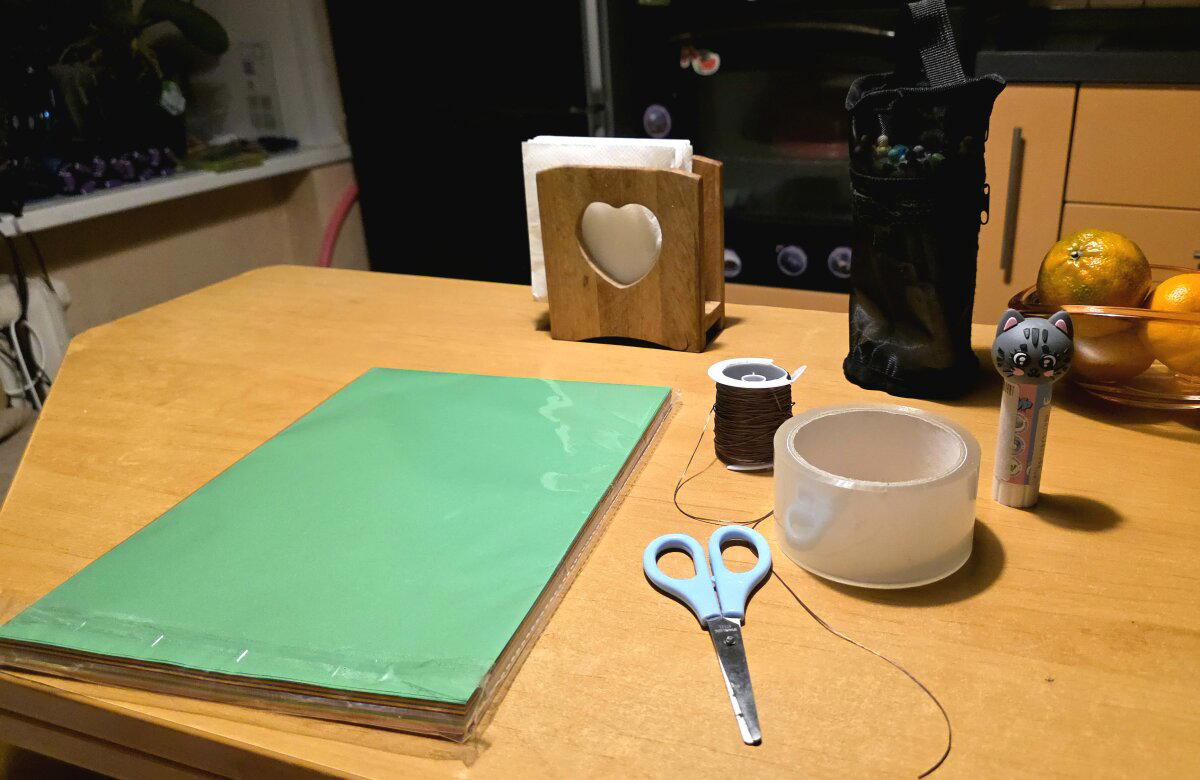

Внезапно захотелось что-нибудь смастерить, а раз уж ивент связан с оружием и слово недели - ракетница, то попробую сделать своими руками пистолет (из бумаги) и испытать его. Получится ли, как думаете?

Как делаются пистолеты до сегодняшнего дня я понятия не имела, поэтому алгоритм сборки взят из этого видео:

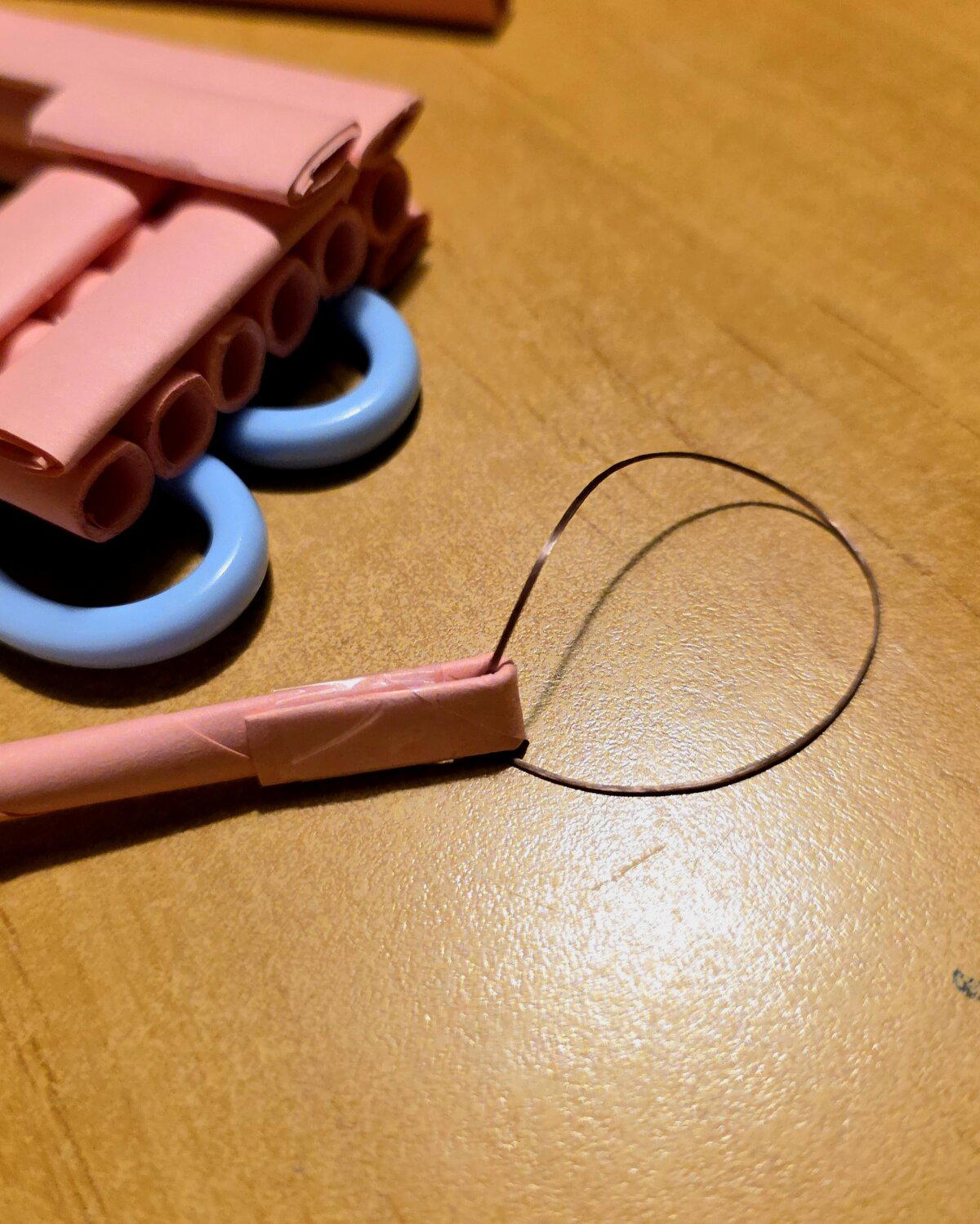

Итак, за дело. Возьмем цветную бумагу, ножницы, клей (а лучше еще и супер-клей), карандаш, линейку, скотч и резинку. У меня резинка не канцелярская, а в катушке. И она оказалась реально удобнее, потому что позволяет сделать колечки нужной длинны.

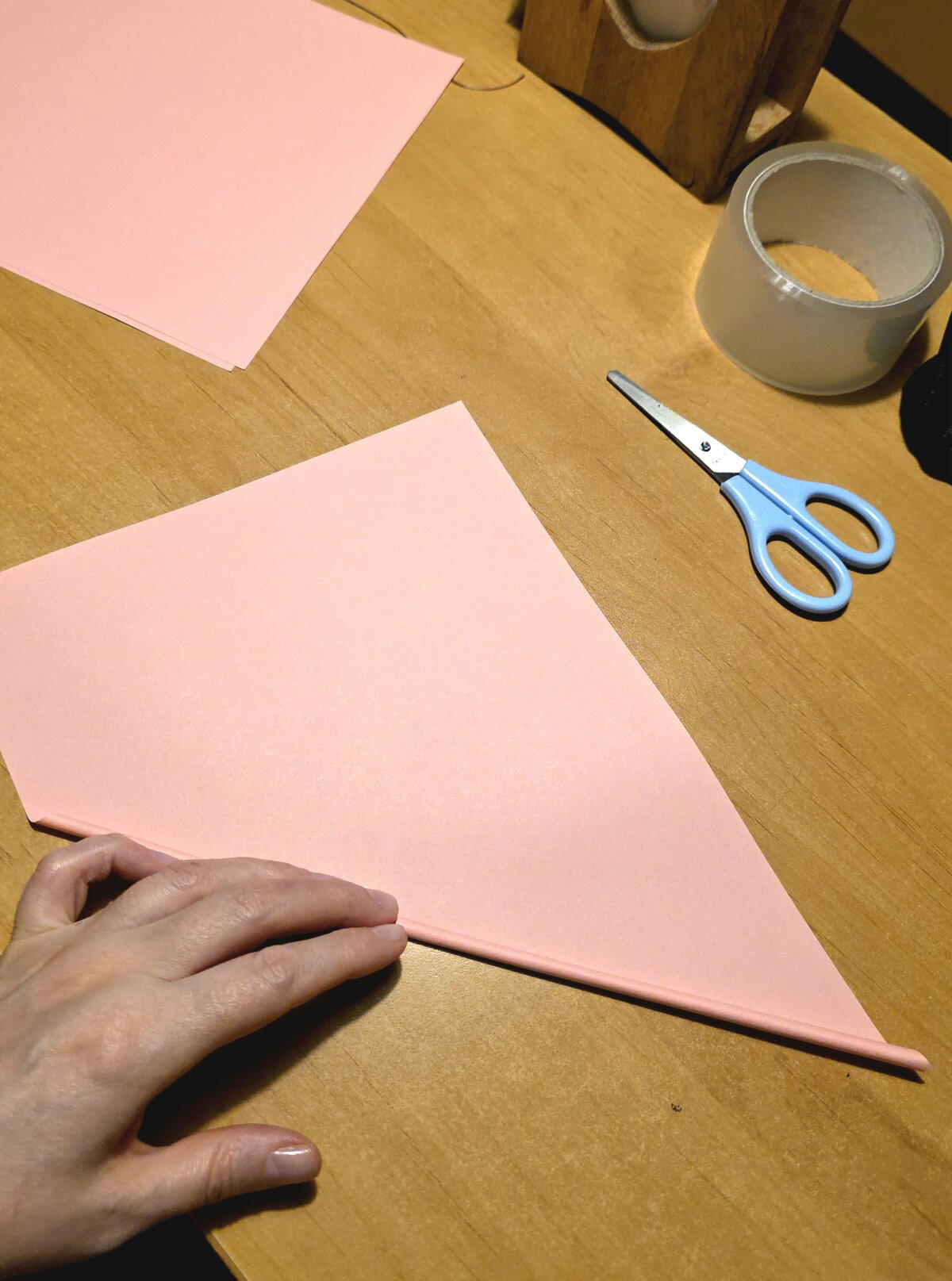

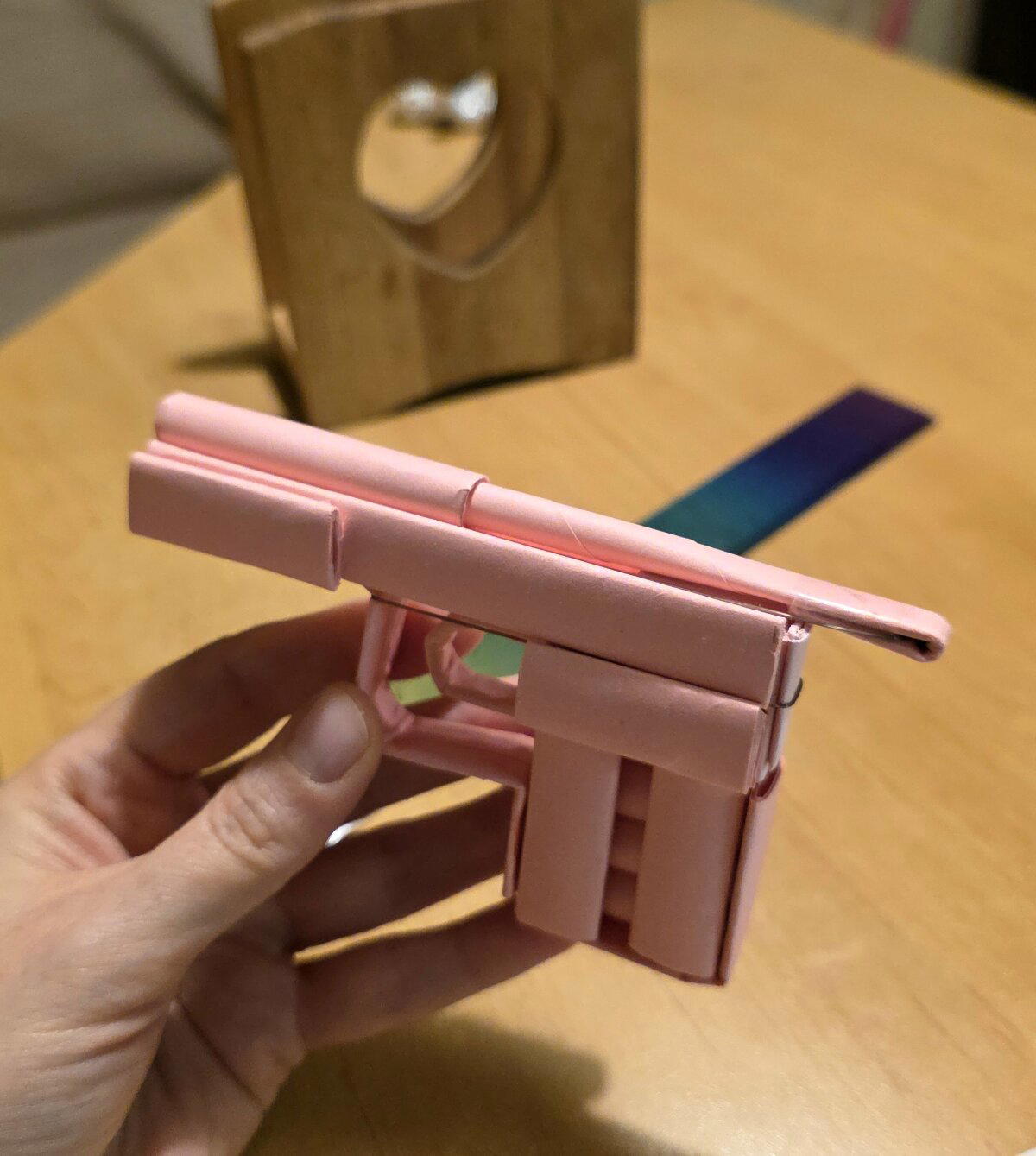

Чтобы вышло красивее, буду мастерить из розовой бумаги, поэтому беру несколько розовых листов а4.

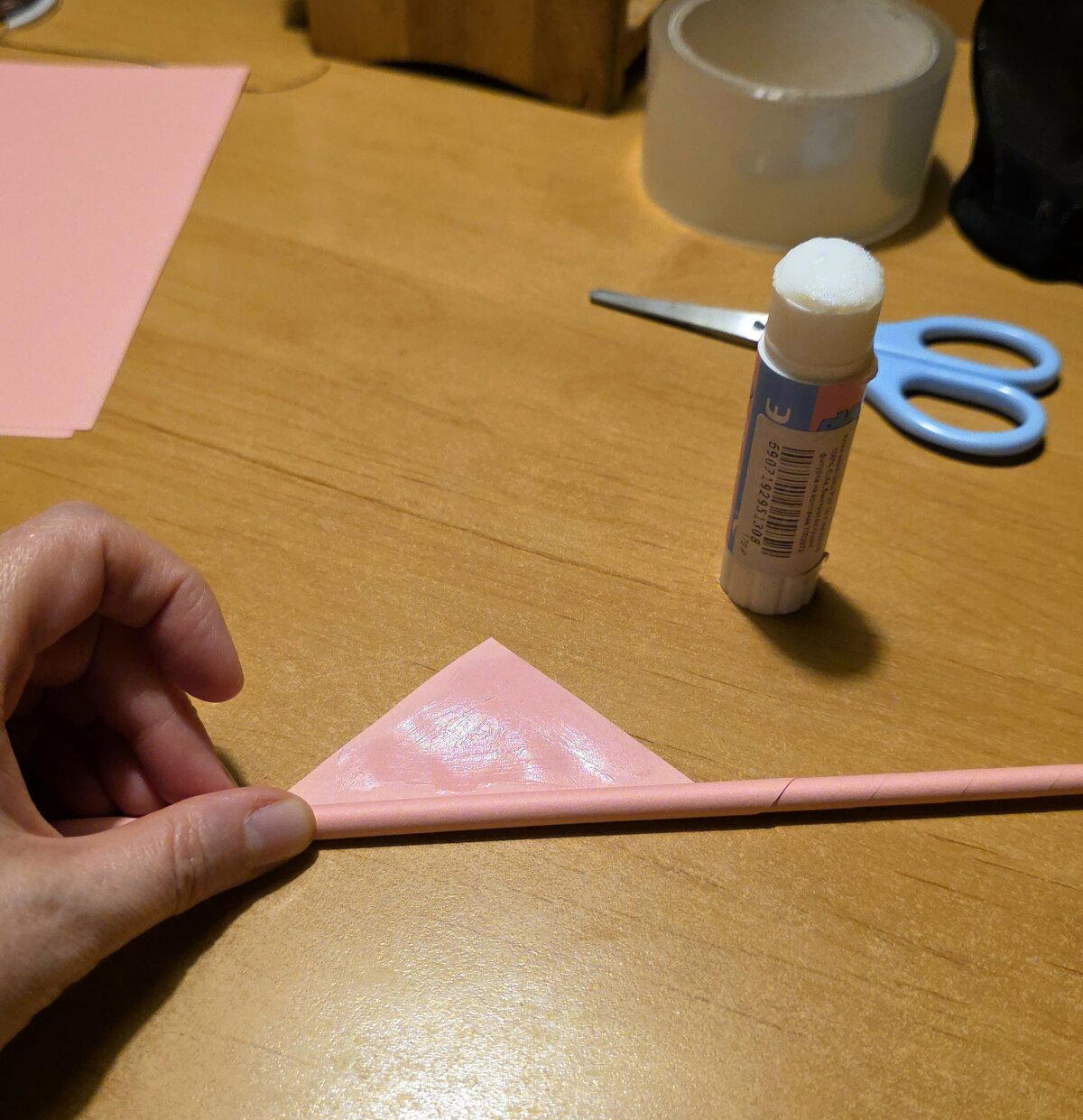

Скатываю тонкую трубочку по диагонали

подклеиваю кончик, чтобы не раскрутился:

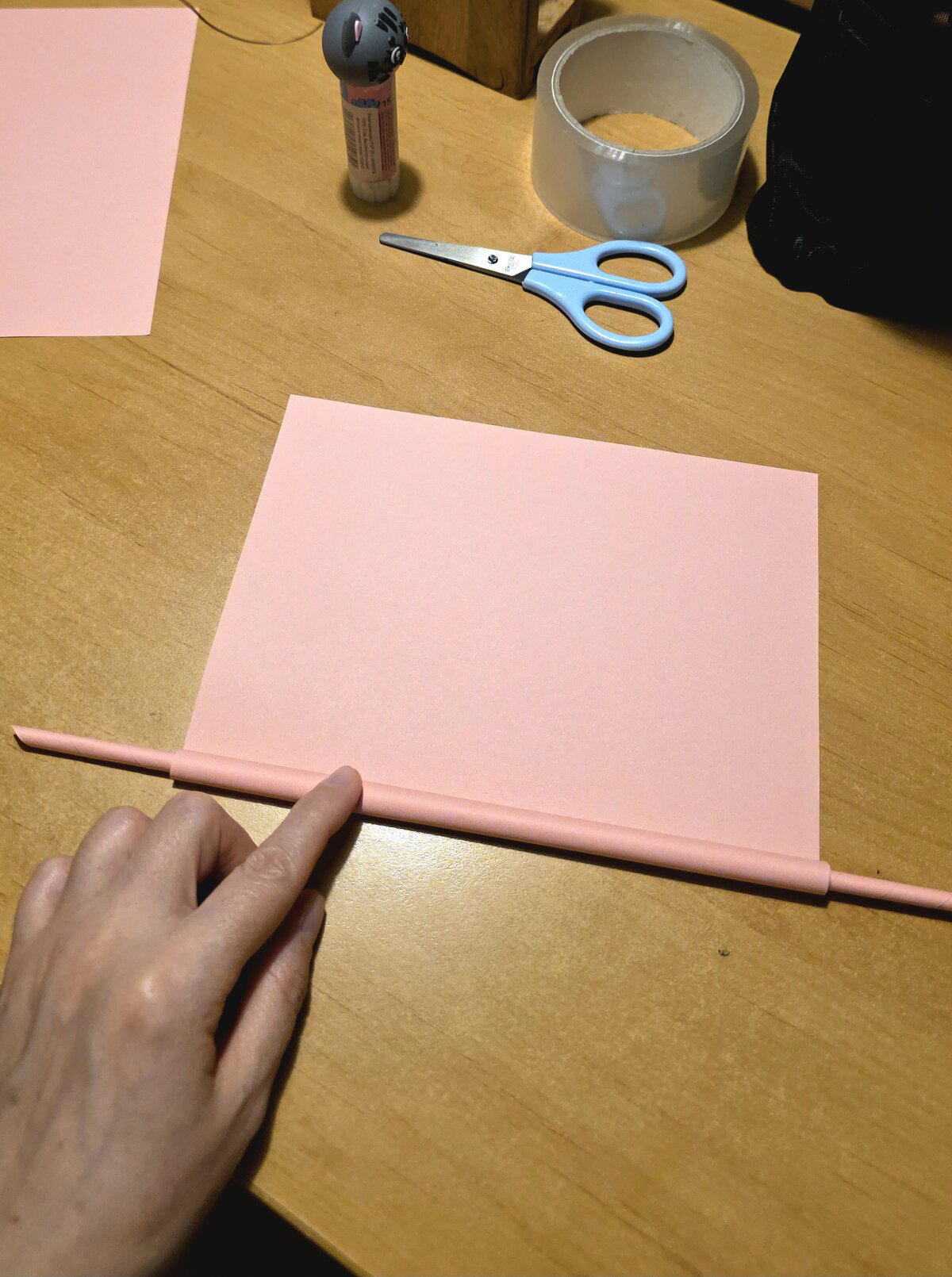

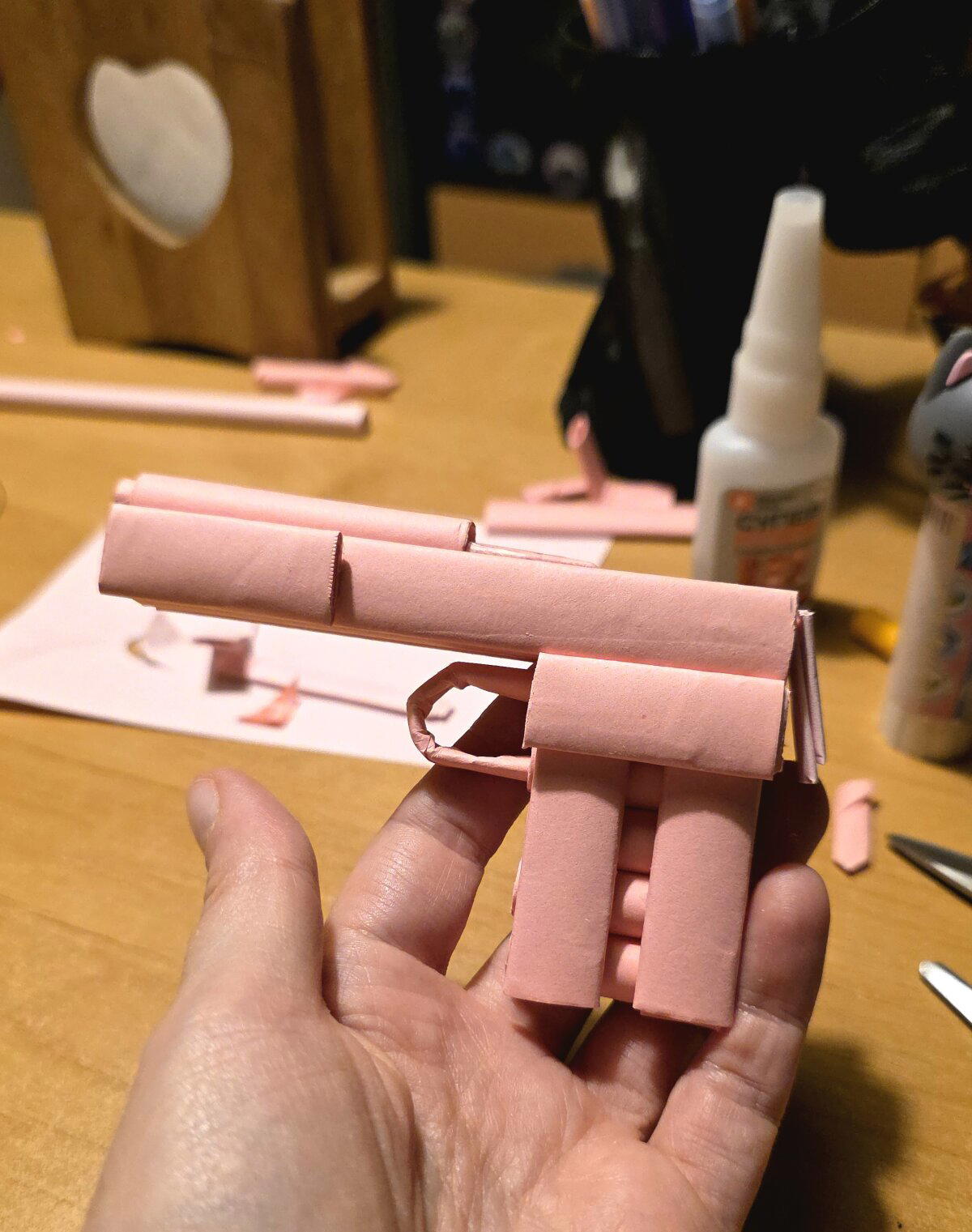

На тонкой трубочке скатываю еще 4 трубочки потолще, из этих трубочек - круглых и сплющенных - будет состоять весь пистолет.

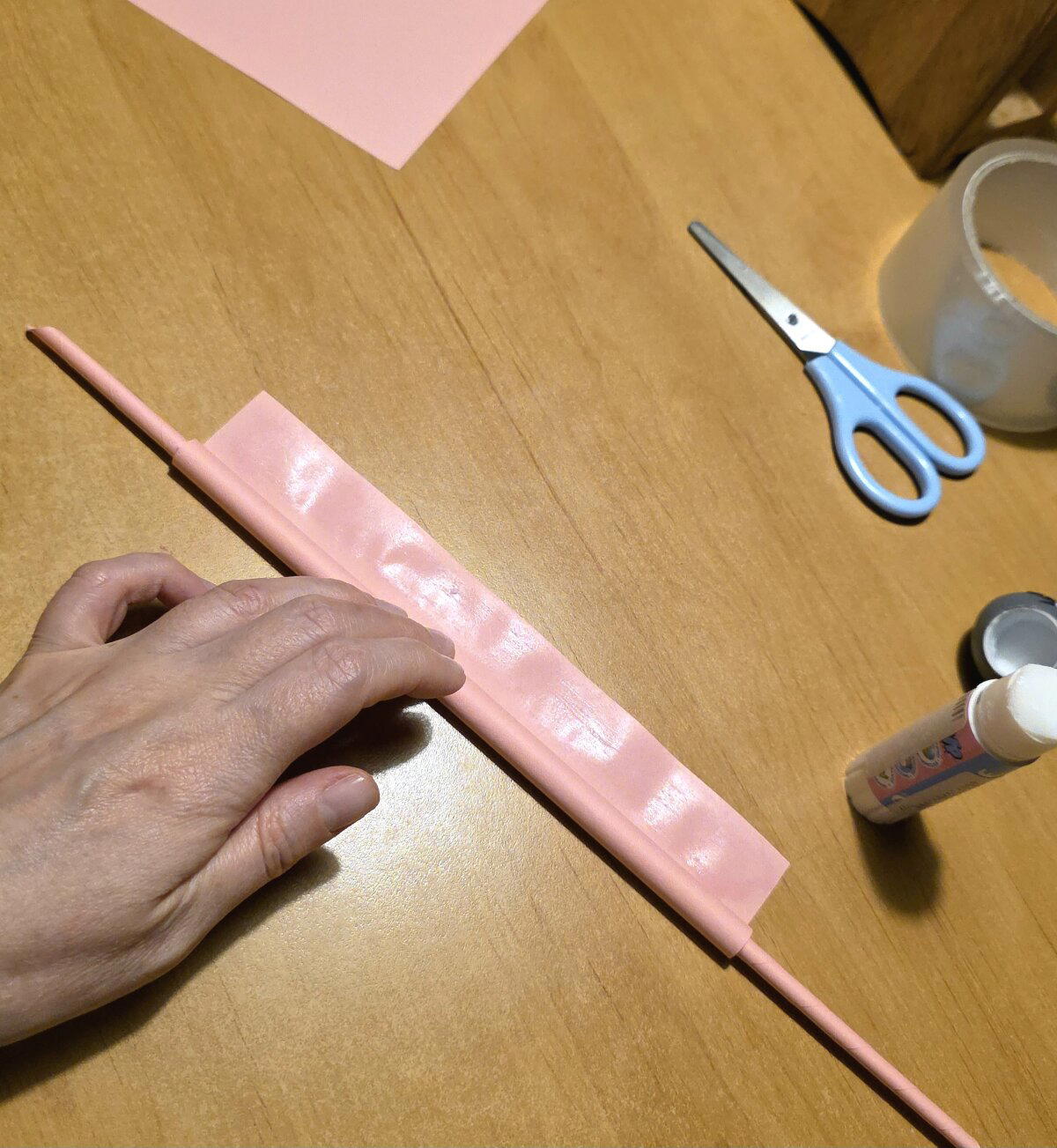

Так же подклеиваем край.

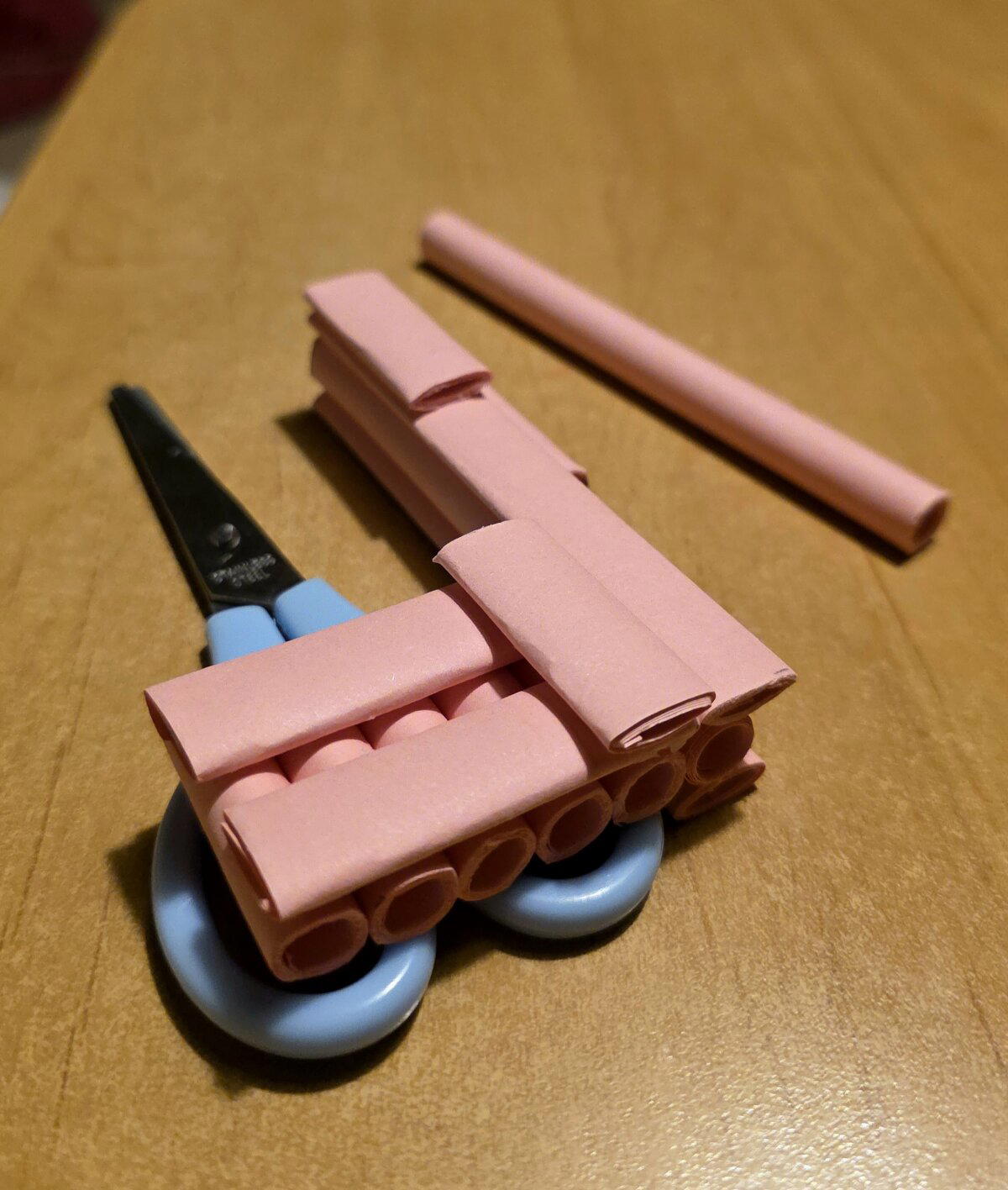

Получились такие заготовки

Дальше нарезаем и склеиваем их, как показано в видео, и собираем пестик. Длинна ствола - 10.5 см. Дуло - 5.5 см.

Рукоятка - теже трубочки 3.5 см.

Из тонкой трубочки делаем толкатель для пули. Загибаем край и закрепляем на нем скотчем резинку.

Потом из еще одной тонкой трубочки делаем курок, который будет сбрасывать толкатель в дуло.

Обклеиваем пистолет еще одной сплющенной трубочкой и ставим вторую резинку на курок.

Взведенный толкатель держится за край пистолета, а нажатие курка сбросит его в дуло, и он вытолкнет пулю.

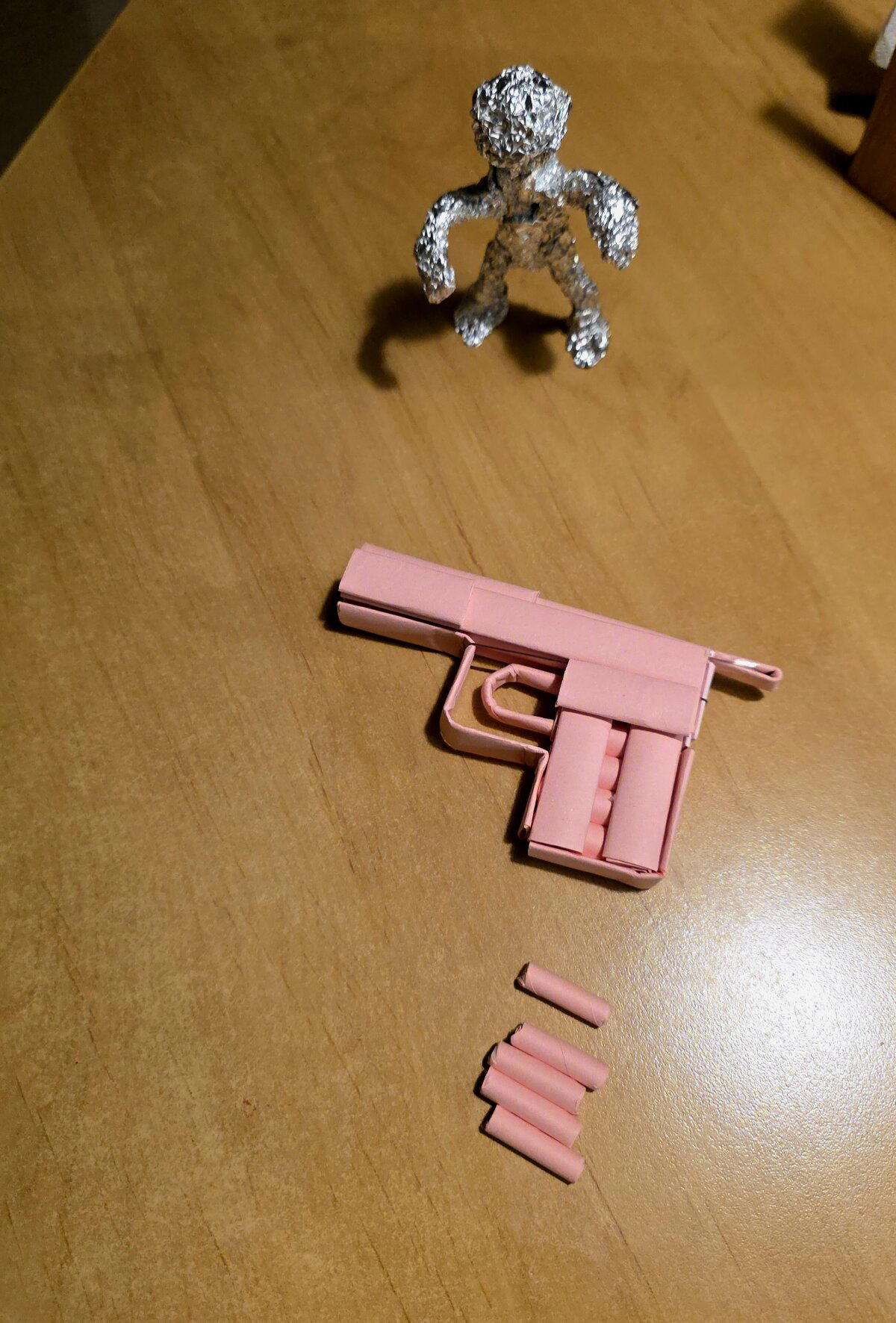

Собственно, какой-то час, и прекрасный розовый пистолет готов. Испытания буду проводить на зомби-манекене из фольги

И... по-моему очень прикольно получилось.

Пули вылетают мощно, и зомби против них не сдобровать.

А на этом с оружием на сегодня всё. Всем счастья, здоровья.и хорошего понедельника. :)

Песня "Секретное задание", отрывок. Мобильная версия Reels, Shorts. 57 секунд. Музыкальное приложение к истории "Василий Пак на президентских гонках!". Константин Оборотов.

Консультанты советуют написать программу, хотя бы строчек пять,

Эх, прям руки чешутся, не терпится сделать Америку великой опять!

Сбудется для каждого американская мечта ...

Лишь надо выбрать Васю Пака и все дела

(так мы их всех повяжем)

Эх! Чем трудней задача, тем интереснее найти для неё решение,

А сложная работа для нас, это лучшее на свете развлечение.

Надо только не забыть отменить поправку "Джэсики Вэники"

Тогда Вася Пак точно станет новым президентом Америки!

...

Первоисточники:

Отрывок из песни "Секретное задание"

Мобильная версия Reels, Shorts.

(бесплатно, без регистрации, без СМС)

Песня 017. Песня "Секретное задание". Константин Оборотов. Музыкальное приложение к истории "Василий Пак на президентских гонках!". Версия полная, широкоформатная.

История 00002.005. "Василий Пак на президентских гонках!"

"Внедряем робота президентом США 2024" текст (50 страниц) и аудио (1 час 32 мин).

===