Забавный брелок

Забавный акриловый брелок Стимчик (Steam Deck) в кимоно.

Работает даже в таких мелочах как женские капризы) Однажды я увидела гифку нейросети с нашей незабвенной Olz777. И такая она была летняя и теплая, что:

Прошло два дня и автор нашелся и нарисовал. Спасибо! Мечтайте и будет вам)

В комментах просили результат показать, а мне и не жалко, но не загрузилось у меня туда! Выложу так

Долгое время в Советском Союзе было не принято афишировать «подвиги» участников националистического подполья союзных республик. Делалось это во многом по просьбам руководства этих республик для того, чтобы сохранить «дружбу народов». К примеру, после войны Украина обращалась в ЦК КПСС с ходатайством не распространять сведения об участии её граждан в уничтожении Хатыни. Поэтому многие до сих пор считают, что жителей этой белорусской деревни уничтожили просто нацисты, а, значит, по умолчанию –– немцы. Однако на самом деле непосредственными исполнителями этой карательной акции (в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих) были участники 118–ого батальона шуцманшафта. Это подразделение немецкой вспомогательной полиции, сформированное в основном из националистов –– украинцев. Именно они заживо сожгли 149 жителей Хатыни. В сожжении Хатыни участвовал батальон «Дирлевангер», состоящий преимущественно из предателей–перебежчиков, граждан СССР, которых позже выявили и повесили сотрудники НКВД, например был суд по делу карателя Василия Мелешко (его любимое выражение: «Гдэ мы гарцевалы, там трава нэ ростэ!»). Показательна также история «лесных братьев» –– вооружённых формирований националистов, действовавших в Прибалтике в заключительные годы войны и послевоенные годы. Участники движения называли себя «борцами с советской оккупацией» и якобы добивались «восстановления независимости прибалтийских республик». На деле же в эти формирования входили бывшие участники нацистских национальных батальонов СС, представители администраций, созданных на оккупированных территориях Третьим рейхом, полицаи, охранники концентрационных лагерей и др. Понятно, что с таким послужным списком в Советском Союзе рассчитывать им было особенно не на что. Поэтому многие предпочли уйти в подполье, прикрывшись романтической легендой. Вот только романтики было мало. Убивали «братья», в основном, мирных жителей, включая женщин и детей. На их счету более 25 тысяч жизней. Об этом в Советском Союзе особенно не распространялись, сохраняя политическую корректность по отношению к братским республикам. Результат –– после развала СССР, когда хлынул поток западной пропаганды, обычным людям стало трудно отличить вымысел от реальности. Пустующее место объективной информации занимала откровенная ложь, призванная очернить Советский Союз. Продолжение этого мы видим и сегодня. В Прибалтике и на Украине бывших нацистов почитают как «героев». В Латвии маршируют оставшиеся в живых легионеры СС, в Литве торжественно перезахораняют лидера «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса–Ванагаса, на Украине едва ли не национальной гордостью объявили Бандеру, а борцов с ними –– преследователями и оккупантами.

Думаю, что приверженцы Шухевича и Бандеры будут удивлены официальной позицией Президента Республики Беларусь.

Привелегированными особами на барьере копытных были путоранцы.

Путоранский баран, содержащийся, на тот момент, дай бог в паре зоопарков, кроме Новосибиского. Территория возле их клеток была даже перегорожена для предотвращения доступа посетителей - была и причина. Испугавшаяся барашка стала метаться по клетке и сломала ногу (перелом был вылечен, но осталась тяжелая хромота и сильная пугливость). Доступ к клеткам был перекрыт практически с момента их появления в зоопарке - еще в то время, когда я в нем работала "на птичках" во время школьных каникул. Более, чем за 6 лет до описываемого сейчас времени. Перекрыт простой веревочкой, которая просто перегораживала проход - аллейку. Конечно, в отгораживаемую территорию попадали не только клетки с данными зверями, но и много других. Но в эти, попавшие в изоляцию, старались селить либо широко предоставленный в коллекции зоопарка вид (рыси, попугаи), либо таких же редких, и не переносящих пристальное внимание (дальневосточный кот, редкий вид куликов).

По сравнению с птичками, уход за копытными - с одной стороны легче, а с другой - сильно тяжелее.

Легче - меньше "проходов" по барьеру для обязательных забот.

Тяжелее - физически. Больше мусора - объемней тачки. Я уже писала про то, что тачки для копытных отличались по объему от всех остальных - в бОльшую сторону. Ну, и как водится - их было всего три... и за одну - самую "приличную" всегда шла борьба, по сценарию: кто раньше встал - того и тапки.

Кроме меня на барьере работал еще один наш однокурсник, кроме заведующей, конечно.

Вообще, в тот год, вдохновленные нашим примером, пришло еще несколько человек с курса. И их тоже, с удовольствием, взяли. На барашков, на обезьян, в террариум.

Работа, всё же, не сильно отличалась от предыдущей, и я быстро втянулась в ритм. Единственное отличие - подруга, которую взяли на кошек - не отказывалась от моей помощи, тем более, что мне тоже было интересно.

Барашки - ну что барашки - не сильно интеллектуальны и не особо инициативны. Но с ними тоже хватало "приколов", зачастую от дурной привычки жрать всё, что найдут. А так же, пардон, от тупости посетителей (прости господи, некоторым людям и баран в интеллекте фору даст).

Вот кто ни-будь мне скажет, зачем предлагать винторогой козе копченую колбасу, или блистер аспирина?

Коза жила в клетке, размером 4х2 метра, была тупа, ленива и вредна, как обычная Манька. И клянчила ... и жрала всё, что предлагали. И по этому поводу её, примерно раз в неделю, постигала атония желудка. Что бывает с козой, в результате данной проблемы - расскажет любой житель деревни, держащий скотину.

Козу раздувало, как бочку, и она, меланхолично, пыталась отбросить копыта. Казалось - данная проблема заботит всех, кроме нее, и она всячески противилась любым методам лечения, которые в 90-е, не сильно отличались от деревенских "бабушковых": козу насильно поили капустным рассолом, и безжалостно гоняли по клетке, массируя ей бока метлой.

Рассол добывали на городском рынке, который находился напротив зоопарка.

Представьте себе картинку:

Два - три человека (по одному мы ходить стремались), в прохладную погоду - в фуфайках и говняных штанах, в жаркую - просто в говняном прикиде (работа в зоопарке всё же не очень располагает к безупречному виду), благоухая скотным двором (зоопарком - в данном случае, что не сильно отличается по тональности и насыщенности), ломится через продуктовые ряды к прилавку с соленостями, и слезно просят пару литров рассола. Под непередаваемые гримасы покупателей и беззлобные подначки бабок - продавщиц, которые привычно нацеживают пару-тройку литров рассола в протянутую банку.

По возвращению рассол, порционно, вливался в козу, а мы приступали к самому сложному и "веселому". Коза поднималась на подламывающиеся ноги. Один человек упирался ей метлой в попу, и начинал толкать её по клетке. Второй так же метлой - стоя по центру, и держа козу как на радиусе - совершал по боку круговые массирующие движения.

И всё это под гогот и "остроумные" комментарии посетителей. Еще раз - ширина клетки 2 метра.... длина козы - полтора.

В то лето нам везло - через пару-тройку часов коза благополучно просиралась, и мы, (сори, но блин) прощально огрев её метлой по загривку ретировались из клетки. До следующего раза.

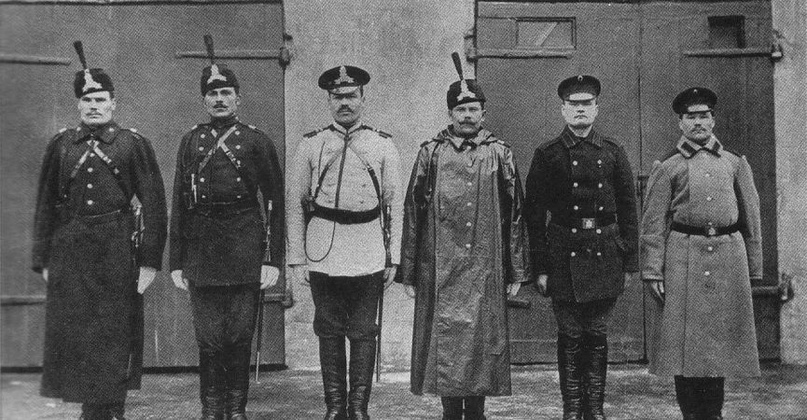

В начале ХХ в. система правоохранительных органов была достаточно сложной и разветвленной. Большая роль в ней принадлежала Военному министерству. Русская императорская армия не только являлась основным поставщиком кадров в правоохранительные органы, – воинские команды активно участвовали в подавлении беспорядков. Военное министерство оказывало огромное влияние и на Отдельный корпус жандармов, который был базовым учреждением политической полиции государства.

Военное ведомство руководило кадровой политикой жандармерии, а также занималось ее хозяйственным обеспечением. Сам корпус жандармов и его подразделения (губернские жандармские управления, жандармские полицейские управления железных дорог и др.) были устроены как воинские части, подчиняясь армейским уставам в организационном плане, в то время как полицейскую работу (розыск преступников, следственную часть, деятельность агентуры и наружного наблюдения) курировал департамент полиции министерства внутренних дел.

В губерниях Центральной России местной полицией (кроме спецслужб) руководили полицмейстеры, подчинявшиеся губернаторам. Городские полицейские управления делились на части под руководством частных (с 1866 г. – участковых) приставов, которые, в свою очередь, делились на околотки, которые возглавляли околоточные надзиратели.

Рядовыми сотрудниками городской полиции 1900-х гг. были городовые. Их количество определял закон от 14 апреля 1887 г. «О численном составе и устройстве полицейских команд в городах…», по которому на каждые 500 жителей города полагался один городовой. Из 5 городовых один назначался старшим, остальные – младшими.

Городовой имел свой определенный участок, на котором он проживал и должен был обходить его пешком по несколько раз за сутки. Также ежедневно по 6 часов он нес постовую службу. При этом служебные инструкции требовали не просто стоять на посту, а вести постоянное патрулирование в зоне своей ответственности. Сотрудник полиции мог отлучиться с поста только для задержания преступника, при оказании необходимой помощи пострадавшим или в случае вызова с другого участка.

Полицейский обязан был досконально знать территорию своего района. Многие жители, прежде всего дворники, выступали тайными информаторами. Помимо полицейской работы городовые несли почтовую службу, отвечали за противопожарную безопасность и вывоз мусора. В обязанности старших городовых входили периодические проверки постов, они совершали ночные обходы и докладывали начальству о происшествиях.

По закону 5 мая 1903 г. «Об учреждении в 46 губерниях Европейской России полицейской стражи» был сформирован новый аппарат полиции в сельской местности. Его руководство оставалось прежним. Всю полноту власти в уездах сосредотачивали в своих руках исправники – главы местной администрации. Следующим звеном выступали становые приставы, а в волостях за правопорядок отвечали урядники.

Закон полностью изменил структуру нижних чинов уездной полиции. Вместо выборных от крестьянства десятских и сотских, которые отбывали полицейскую службу в порядке повинности, были учреждены штатные должности сельских стражников. Теперь охраной правопорядка в уездах занимались не «народные дружинники» из крестьян, а профессионалы. Уездная полицейская стража состояла из отрядов пеших и конных стражников, общее число которых составляло в среднем один сотрудник на каждые 2500 человек.

Пешие стражники, примерно как городовые, осуществляли патрулирование в уездных городах (где также действовала городская полиция) и селах. Задачи конных стражников были более широкими. Помимо выполнения прочих полицейских обязанностей, конно-полицейская стража была призвана заменить воинские команды при подавлении крестьянских беспорядков. Для этого стражники дислоцировались крупными отрядами по 30–50 человек в местностях с высоким уровнем преступности.

Эти формирования оказались гораздо эффективнее воинских команд. Во-первых, участие в карательных операциях «против своих» подрывало боевой дух в частях. Во-вторых, стражники были намного мобильнее армейских подразделений, которые могли дислоцироваться за сотни километров от охваченных беспорядками местностей. Конная полицейская стража, которая стала предтечей современного ОМОНа, достаточно быстро показала свою эффективность и просуществовала до 1917 г.

После отмены крепостного права правительство кардинально изменило принцип набора кадров в органы правопорядка. До 1862 г. на службу в городскую полицию принудительно переводили негодных к военной службе рекрутов. Это было крайне неэффективно. В условиях, когда помещики зачастую отправляли в войска худших работников из крепостных крестьян, а там, в свою очередь, самых безнадежных переводили в полицию, городовыми часто становились чрезмерно пьющие или даже неблагонадежные по своему поведению люди. Конечно, с таким контингентом полиция не только не могла защитить население от преступников, но и сама создавала немало затруднений местным жителям. По новым правилам на службу стали нанимать добровольцев. Преимущество отдавалось демобилизованным после действительной службы в армии. В рядовой состав отбирались физически крепкие кандидаты, не имеющие судимостей и долгов.

Критерии отбора кандидатов на службу в уездную полицию определял вышеупомянутый закон. Желающий стать урядником должен был знать, как правильно составляются полицейские протоколы, иметь хотя бы общее представление о службе и обязанностях полиции. От стражников требовалось лишь умение читать и писать и «общее достаточное развитие». В конные отряды полицейской стражи набирали только отслуживших в кавалерийских частях. Предпочтение отдавалось выходцам из других губерний, чтобы при подавлении беспорядков, сопровождавшихся порою применением оружия, исключить возможность родственных или дружеских отношений между стражниками и бунтующими крестьянами.

Обучение сотрудников правоохранительных органов Российской империи налаживалось постепенно. Первая школа при резерве полиции была открыта в 1867 г. в Санкт-Петербурге. Для городовых в ней проводились непродолжительные курсы от двух до четырех недель, на которых слушателей обучали элементарной грамотности и поверхностно знакомили с полицейским делом. По окончании выпускник должен был выдержать экзамен.

К началу ХХ в. подобные курсы действовали лишь в крупных городах страны, поэтому в основной своей массе городовые оставались полуграмотными людьми, окончившими приходские школы или уездные училища, а то и вовсе без начального образования. Нужные умения приобретались с опытом службы.

Для повышения профессиональных качеств сотрудников уездной полицейской стражи в губернских городах образовывались учебные команды-школы. Прошедшие в ней обучение и выдержавшие экзамен комиссии под председательством губернатора назначались старшими в отрядах или даже получали должности урядников. После пятилетней выслуги урядник мог рассчитывать на повышение из рядовых в офицерские чины полиции. «Двоечники», напротив, возвращались в свои уезды с рекомендацией к увольнению со службы.

Учебные программы в этих школах были рассчитаны не только на приобретение профессиональных навыков и знаний, но и на общее развитие полицейского стражника. Подобные учебные заведения, где бы готовили городовых, в большинстве регионов Российской империи так и не появились.

Финансирование городской полиции России осуществлялось как из фондов столичных учреждений, так и за счет местных городских бюджетов. Регионы не всегда располагали необходимыми средствами, что отражалось на материальном и хозяйственном обеспечении правоохранительных органов. Уездная полицейская стража полностью содержалась за счет столичных ведомств, поэтому она своевременно получала финансирование.

К началу ХХ в., согласно закону от 14 апреля 1887 г., старшие городовые получали годовой оклад в размере 180 руб., младшие – 150 руб. плюс квартирные деньги и компенсацию служебных расходов. Даже само руководство полиции оценивало эти доходы как небольшие. Указывалось, что «получая 15 руб. в месяц, тогда как поденщики зарабатывают 25–30, а мастеровые – все 50 руб., а то и больше, большинство городовых смотрят на свою полицейскую службу как на переходную стадию и при первой возможности пристраиваются на лучше оплачиваемые места». Поэтому с 1 января 1906 г. содержание полицейских повысилось: старшие городовые теперь получали по 275 руб., младшие – по 215 руб. Дополнительно выдавались по 25 руб. на обмундирование и ежемесячно по несколько рублей на наем и содержание квартиры.

До революции 1905 г. годовой оклад сотрудника уездной полицейской стражи составлял 240 руб. у старшего стражника и 200 руб. – у младшего. Дополнительно министр внутренних дел мог назначить при необходимости до 30% добавочного содержания. В последующие годы оклады стражников тоже повышались и всегда оставались несколько большими, чем в городской полиции.

Для сравнения: к началу ХХ в. годовое жалование более высоких чинов полиции насчитывало у уездного исправника – 1500 руб., у его помощника – 1000 руб. Городской (становой) пристав получал 600 руб., околоточный надзиратель и урядник – по 400 руб. Изучая материальное положение сотрудников полиции в рамках работы над проектом полицейской реформы, премьер-министр П. А. Столыпин указывал, что с такими доходами полицейские просто не могут не брать взяток. Так что материальное положение рядовых полицейских и даже руководителей среднего звена в начале ХХ в. сложно назвать благополучным.

Путем различных надбавок правительство стремилось стимулировать полицейских оставаться на службе. По правилам о преимуществах службы городовых от 8 июня 1892 г. городовому, прослужившему в этой должности в одной и той же полицейской команде 7 лет, полагалась прибавка в треть оклада, но не более 50 рублей. Еще через 5 лет выслуги полагалась такая же прибавка. При увольнении в отставку с выслугой 20 лет единовременно выплачивалось 250 руб. За 30 лет стажа полагалась пенсия 96 руб. в год.

Государство предоставляло определенные гарантии в случае получения ранений и увечий на службе. Сотрудники полиции имели право на бесплатную медицинскую помощь. Увольняясь со службы по ранению, городовой, имеющий стаж более 15 лет, получал единовременное пособие в размере 250 руб. Вдова погибшего на службе полицейского получала ежегодное пособие 36 руб., но только если ее муж имел стаж более 15 лет.

В начале ХХ в. отношение общественности к полиции было далеко не однозначным. Отметим лишь одну тенденцию, распространенную в сельской местности в среде крестьянства – наибольшей по численности части населения России. Эту тенденцию лучше всего отражают достаточно частые примеры из служебного опыта сельской полиции Воронежской губернии.

В марте 1912 г. урядник В. Жилинский с четырьмя подчиненными зашел на двор к крестьянину О. Каширскому и попытался увести, судя по всему, украденных лошадей. В этот момент сзади к уряднику незаметно подкрался сын Каширского, Иван, и ударил полицейского в голову черенком от лопаты. После этого Каширские стали избивать упавшего урядника всей семьей. Вокруг них собрались несколько крестьян, которые с самого начала подстрекали семью конокрадов к расправе над В. Жилинским. Четверо других полицейских стояли в стороне и ничего не сделали, чтобы отбить от крестьян своего начальника, получившего в итоге серьезные травмы!..

В том же месяце в селе Давыдовке Коротоякского уезда полицейский патруль задержал несколько пьяных за антиобщественное поведение. В этот момент кто-то ударил в набат, и собралась толпа крестьян около 400 человек. Они попытались отбить задержанных, поэтому полицейским пришлось прибегнуть к угрозам применения оружия, до которого, правда, так и не дошло. Эти и многие другие примеры свидетельствуют о том, что крестьяне нередко допускали насилие в отношении представителей полиции.

Важно отметить, что численность полиции была относительно невелика, особенно в провинции. В Воронеже, например, в 1904 г. штат городской полиции не превышал 200 человек, а в уездах служили около 1200 полицейских стражников почти на 3,5 млн жителей губернии.

Социальные проблемы полиции вытекали из действовавших в российском обществе того времени сословных порядков. Наблюдался значительный разрыв между высшими чинами полиции и низшими в плане уровня материального благосостояния, образования, продвижения по службе (рядовым полицейским за редким исключением был закрыт путь в полицейское начальство). Закономерно, что колоссальное социальное неравенство проявлялось в этике общения между руководством и подчиненными. Рядовые сотрудники называли начальство «ваше высокоблагородие», а те даже в официальной переписке обращались к рядовым исключительно на «ты».

Тем не менее российская полиция успешно развивалась, показывала результаты и была серьезной силой. В таком состоянии она смогла победить революцию 1905–1907 гг. и доказывала свою эффективность вплоть до начала марта 1917 г., когда правоохранительная система Российской империи была расформирована официальными распоряжениями Временного правительства.

Ужасы, на которые можно наткнуться на одиноких фермах и в лесу вокруг них - чтобы у партии героев была возможность предупредить и защитить людей, живущих там, или задуматься над тем, что произошло и как быть дальше.

1. Множество обгоревших тел вокруг одного растерянного ребенка прямо на обочине дороги.

2. Разбитая повозка с торчащими из борта стрелами и парой странных следов, уводящих вглубь леса.

3. Заброшенная усадьба. Кажется, все ее жители бежали в спешке, оставив всю утварь и хозяйство.

4. Вы находите всю семью фермер, живущего вдали от города, повешенными на дереве.

5. По дороге к усадьбе знакомых персонажей, вы находите разорванный на куски домашний скот с надписью кровью, гласящей, что их владелец будет следующим.

6. Колодец, вода которого сияет странными цветами, не похожими ни на один из виденных вами ранее.

7. Сельская церковь или храм, в котором испорчены все фрески, священные символы, религиозные тексты, алтари и т. д.; к двери прибита записка, в которой сказано: «Поверьте мне, так будет лучше»...

8. Одинокий домик - из трубы идёт дым, а тёплый свет льется из окон. Внутри вы видите пожилую пару, сидящую в креслах-качалках у очага. Если кто-нибудь войдет или постучит, то обнаружит, что дверь не заперта, а внутри за порогом дом полностью разрушен. Два пустых кресла-качалки стоят рядом с одиноким, затянутым паутиной камином; обвалившиеся стены поддерживают остатки балок и гнилую крышу - ясно, что здесь уже несколько десятков лет никто не жил. Выйдя из дома, выснова видите иллюзию нормального жилища.

9. Кольцо деревьев на обочине дороги в диаметре около 300 футов, священный символ одного из местных божеств размером с ладонь вырезан на каждом большом дереве, камне или дорожном знаке на протяжении более мили. Каждый символ истекает черной тягучей смолой. Все растения в округе высохли и увяли.

10. Тёмный туман оседает в низине. Всё, чего касается туман, покрыто тонким слоем маслянистой грязи, которая чадит и воняет при воздействии сильного источника тепла (вроде факела). Голос ребенка поёт детскую песенку и разносится ветром. Исследование местности показывает, что звук исходит от чудовища-нежити, имитирующего голос своей первой жертвы, чтобы заманивать к себе путешественников.

11. Несколько животных оказались в ловушке и задушены зарослями ежевики, которые, кажется, внезапно выросли словно из ниоткуда в месте, где растут другие кустарники и деревья. А на ветках деревьев гнездятся злобные птицы с острыми как бритва когтями, которые только и ждут, чтобы напасть на случайную жертву.

12. Небольшой цветник роз поднимается вверх прямо из тел каких-то бедолаг, лежащих на земле со сцепленными руками. Проверка Восприятия показывает, что «трупы» на самом деле все ещё живы по неизвестной причине, продолжать питать розы.

Ну что сказать, большому кораблю – большие вкусняшки. Во взрослом бегемотике 1600-4500 кило, в среднем за день ему нужно потреблять 1,1-1,3% от массы тела. Но при возможности они могут вместить в себя до 70 кило зелени!

Не нужное наблюдение.

Если оплачивать на кассе где кассир, самый дешёвый пакет - 7 р на 8 кг. (обычный). И то его надо спрашивать, именно его... за 7 руб., по умолчанию предлагают более дорогой. И да, под транспортёром их не вывешивают, только дороже, от 12 р.

А вот если оплачивать на кассе самообслуживания, то такой пакет висит рядом с терминалом. И уже по цене 5 руб.

Город Москва.

Сводить это все было довольно увлекательно, спасибо за просмотр!

На грузовом Boeing мы часто перевозили животных. То полный самолет свиней

для экспорта в Европу, то верблюдов для арабских шейхов, то лошадей для японского стола.

Поднимаешься на борт-вонища как в свинарнике! Запрешься в кабине, включишь вентиляцию, а воздух все-равно через грузовую кабину циркулирует, вонь идет. На B747 форточка не открывается…

Животные перевозятся в деревянных загонах, в них вмещается пара лошадей или с два десятка свиней.

Как-то везли из Парижа в Токио целый табун лошадей, с ними 3 француженки-ветеринара. Лошади красивые, ухоженные, откормленые.

Летим уже часов 5, скучно, выхожу из кабины, спрашиваю: «Пардом, мадмазэль, а кто заказчик? Кому лошадей везём?»

Мамзель с покерфэйсом: «На убой»

По прилету в Токио мы пошли в ресторан при отеле, там и увидели в меню наших лошадок)) Есть не стал…

На длинных перелётах обычно мучаешься от безделья. Летишь 12 часов: поел, поспал, фильм посмотрел, с экипажем всю жизнь обсудил, что еще делать? Вы бы чем занимались в отсутствии интернета, TV и возможности прогуляться на улице?

Я ходил в грузовую кабину петь песни, или играть на гитаре. Как только начинал распеваться-лошади неистово жрали, свиньи визжали, не нравился им мой вокал или репертуар))

На верхней палубе 747, как в любом приличном сарае, стояли 2 большие крысоловки с отравой.

Как-то в командировке нам загрузили на десерт вафли. Я отлетал свою смену и пошел отдыхать в каюту. Налил чаек, съел пол пачки вафель и уснул под Rammstein.

Сквозь сон слышу, как кто-то чавкает. Открываю глаза, поворачиваю голову, а в 30 см от лица сидит здоровая мышь, пялится на меня и жрет мои вафли: хрррум, чав чав-прям как человек! Сон отшибло напрочь!

Пока стояли в Амстердаме купил самую простую мышеловку, в отеле на завтраке взял сыр и конфеты. Поставил на кухне, зарядил конфетой)

Вошли в российскую зону, стемнело, спать совсем не хочется, пялимся в черноту ночи, слышим: ТЫЩ! Попалась серая.

Вспомнил, как в детстве с отцом ловили мышей такой же мышеловкой, в темнушке, в нашей хрущевке на первом этаже. Там откроешь окно и вот она-земля, трава, цветы. Так домой захотелось…

С вами был пилот и лидер группы SAHALIN, подписывайтесь друзья.

Бывает так, что рассказываешь одну историю и тут же вспоминаешь другую, чем-то схожую с предыдущей. Когда Арина рассказывала о беременной «девственнице», она вспомнила другую историю, которая произошла в конце девяностых. Дальше всё написано от имени Арины.

«Дело было в понедельник. Дают мне вызов: девушка, 16 лет, боль в животе, высокая температура, рвота.

Только зашла в квартиру, сразу почувствовала неприятный запах. В комнате на кровати лежала девушка под одеялом. Сама бледная, тёмные круги под глазами. Говорит, что живот болит уже третий день. Вечером вчера поднялась температура. Сегодня вырвало один раз. Скорую вызвала мама.

Я сижу возле постели больной, слушаю. А запах, неприятный, гнилостный, даже какой-то трупный, в нос так и лезет. Маску я надела, но и через маску запах пробивается. Начинаю осмотр. Поднимаю одеяло, запах усилился. Девушка вся горячая, давление 80/50, пульс частый-частый. Насчитала 130 в минуту. Спрашиваю, какие выделения из половых путей? Отвечает, что коричневые. Живот напряжён, симптом Щёткина-Блюмберга положительный везде. Явные признаки перитонита. Но откуда? И этот запах, но не столько от пациентки, сколько снизу. Поднимаю простынь, а под кроватью куча тряпок бурых от запёкшейся крови. Потянула за конец тряпки и вытащила из-под кровати труп новорожденного ребёнка вместе с пуповиной и плацентой. Труп уже начал разлагаться, и запах был от него. Спрашиваю:

– Когда родила?

Девушка заплакала:

– В пятницу вечером. Дома никого не было. А он мёртвый родился. А потом ещё что-то из меня полезло. Я выдернула это и всё вместе с ребёнком под кровать кинула. Сил не было встать, и маму боялась.

Она все выходные пролежала в кровати, сказавшись больной. Есть не хотелось, только пить. Мама решила, что девочка простыла, потому что дочь пожаловалась на боль в горле. Но сегодня в школу надо, а тут температура и рвота. Вызвали скорую. Поворачиваюсь к маме. Мама в шоке рядом стоит, плачет. А что плакать-то теперь? Девочку спасать надо. Маму отправила за носилками и искать, кто их понесёт, а сама девочкой занялась.

Девушку вместе с трупом ребёнка и плацентой, которые я положила в мешок, под капельницей отвезла в гинекологию. Пусть там спасают и разбираются, сам ли умер ребёнок или ему помогли. Пока ехали, расспрашивала маму с дочкой. Мама и не заметила, что девочка беременная. Говорит, что она всегда полненькой была. Ходила в школу, после школы к подружкам. Девушка не знала, какой у неё срок. Часто бывали задержки по месяцу и более, а в этот раз не дождалась. Поняла, что беременна, когда ребёнок начал шевелиться. Никому, кроме «своего парня», не сказала. А он, когда узнал, сказал, что ему ребёнок не нужен – «выпутывайся сама». И перестал с ней встречаться. Побоялась маме сказать. На что рассчитывала – непонятно. Кто такой этот «мой парень», маме говорить не стала. Просто замолчала. А там мы уже и приехали».

P.S. По инструкции, если у женщины дома произошёл выкидыш, то женщину увозят в больницу вместе с плодом. Там уже его переправляют на экспертизу к патологоанатомам с целью выяснения причин выкидыша. Наверное, и с мёртвыми новорождёнными надо так же поступать. И конечно же - в милицию (тогда ещё) сообщили. Это обязательно.

Доброе утро, машишеевые мои! С праздником!

Сегодня 28 февраля. А ещё сегодня День зубной феи!

Для тех кто не в курсе, Зубная фея - мифическое существо, которое забирает выпавшие молочные зубы детей, взамен оставляя сладости или монеты под подушкой. В разные времена и у разных народов Зубная Фея считалась доброй и злой, мужчиной и женщиной, и даже выпавшие зубы забирала с разной целью: от похищения детских воспоминаний до создания волшебных снадобий, чтоб новые зубы росли крепче прежних.

Образ зубной феи, который мы знаем сейчас, появился благодаря испанскому писателю Луису Коломе. На рубеже XIX и XX веков он для юного испанского короля Альфонсо XIII сочинил рассказ о мышонке по имени Перес, который награждает детей, теряющих молочные зубы. Постепенно образ мышонка трансформировался в фею, которая своей добротой покорила сначала испаноязычные страны, а потом — и другие.

Для того, чтобы получить подарок от Зубной феи, ребёнок, у которого выпал молочный зуб, кладёт его вечером под подушку. Утром он находит монетку или подарок вместо зуба. Реже, ребёнок кладёт зуб в стакан воды около кровати. Утром вместо зуба обнаруживается монета. Этот вариант становится всё популярнее, так как родителям гораздо проще вытащить зуб из стакана с водой, чем лезть под подушку с риском разбудить ребёнка. Главная польза от зубной феи состоит в том, что ребёнок получает компенсацию за боль или неприятности, которыми сопровождается потеря зуба.

Праздник носит неофициальный характер. Отмечается дважды в год — 22 августа и 28 февраля.

Честно говоря, меня этот персонаж несколько пугает. А после рассказа, который перевёл и опубликовал здесь @BabudaiAga, тем более.

Всем хорошего дня. Берегите свои зубы. Новые уже не вырастут.

Распространённой рекомендацией является не расслаблять мышцу между повторениями, дабы сохранить в ней драгоценное напряжение, из-за чего амплитуда является несколько ограниченной. Например, поднимаем штангу на бицепс, и в нижней точке полностью не выпрямляем руки, чтобы сохранить напряжение бицепса. Сразу скажу, это тоже имеет место быть, НО…

Ясно-понятно, что полностью мышцу (на многих упражнениях) не расслабить, если только не ставить снаряд «на пол» или на стойки, но… Возьмём, к примеру, подтягивания. Как проще выполнять упражнение – полностью опускаясь вниз или оставлять руки частично согнутыми после каждого повторения? Естественно, первый вариант гораздо сложнее. Почему?

Потому что именно это «расслабление» может помочь создать бОльшее напряжение, вовлекая в работу больше мышечных волокон. И это «стартовое напряжение» не только компенсирует временное «снятие нагрузки», но и может превысить его, увеличивая гипертрофический стимул.

Наиболее высокопороговые двигательные единицы активируются при резком увеличении силы сокращения, и могут выключаться при достижении этой силы, либо снижении частоты импульса. Это можно объяснить «усилением нейронного возбуждения, о чём свидетельствует заметное увеличение амплитуды сигнала ЭМГ и скорости нарастания ЭМГ на ранней фазе мышечного сокращения» [1].

Развитие высокой скорости сокращения требует более интенсивной активации мышц, чем просто поддержание уже достигнутого статического усилия, проще говоря, начать повторения «с нуля» сложнее, чем «не расслабляя мышцу». Именно это и может способствовать бОльшему гипертрофическому стимулу, нежели «сохраняя драгоценное напряжение» [2].

Выводы:

- обе техники имеют место быть, но выполнение упражнения «с расслаблением», в полную амплитуду, может иметь некоторые преимущества перед техникой «без расслабления, с сохранением напряжения», потому как для первого варианта требуется больше усилий.

Всем мышц!

Ещё один маяк из комментариев!)

Какой следующий написать? Добавляйте в комментарии фото и название маяка, а я выберу)

Пишу масляными красками на бумаге для масла, с помощью мастихина. Картины можно купить)