Нашел старинные деньги под оббивкой старого сундука

Всем привет. Неожиданно, как-то вышло все...

Приехал забрать старый деревенский сундук и неожиданно, под оббивкой нашел чью-то нычку:

Всем привет. Неожиданно, как-то вышло все...

Приехал забрать старый деревенский сундук и неожиданно, под оббивкой нашел чью-то нычку:

Знакомый из ВК скинул часть нашего с ним диалога, еще в 2014 году

- Есть ли предел этой танцевальной эйфории?

- Есть. За ним следующая эйфория. И следующий предел...

Учиться танцевать не трудно. По моему мнению, лишь несколько порогов отделяют каждого из нас от абсолютно невероятных вещей. И не важно сколько вам лет и сколько дипломов у вас в копилке. Все 7 нот звучат для каждого одинаково. Сегодня я не буду говорить о связках, бейсиках и тренировках. Не будет танцевальной терминологии, ровно как и успехов и разочарований. Сегодня я расскажу о том, ради чего я начал писать этот "дневник".

Шаг №10. Внутренний мир.

Каждый из нас пришел в танцы по своим причинам. И у каждого свои причины продолжать учиться. Лично я на сегодняшний день подозреваю у себя определенную степень помешательства на бачате. Она со мной везде. Но с тех пор, как я начал учиться - я не переставая искал в ней идею. Изначально - в википедии. И очень скоро я понял, что веду свои поиски вовсе не там, где нужно. Ведь на танцполе ты не думаешь о том где и как зародился этот танец. На танцполе есть только ты и твоя партнерша. И только в эти несколько минут можно понять что такое бачата. Для кажого своя. Этот мыслительный прогресс я сегодня и постараюсь по порядку изложить.

Социальные танцы — категория танцевальных стилей разных народов мира, которыми занимаются преимущественно не для соревнований, а в качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнёрами. (Из материалов Wikiпедии). Все кажется довольно простым. Для меня же это словосочетание со временем приобрело иной смысл. Немного поиграв значениями мне в голову пришла мысль о социальной ячейке современного общества - семье. Мужчина и женщина. Ключевые фигуры нашего предмета. Мужчина исполняет ведущую роль, женщина - созидательную. Он - ведет, она - следует. Для бачаты это абсолютно актуальная схема. Ведь задача партнера - вести партнершу, а партнерши - украсить танец. В руках у него оказывается представительница самого прекрасного, что есть на Земле. И поверьте, в танце очень ощущается тот факт, что ты можешь поучаствовать в этой красоте и быть ее частью.

Когда вы приглашаете партнершу на танец, сюжет развивается почти всегда одинаково, но каждый раз по разному. Изначально вы "знакомитесь" и ищите связь между вами. Партнер всегда должен сначала понять свою партнершу. Это читается везде: в глазах, в выражении лица, в каждом ее движении. Для себя я даже смог выделить несколько "категорий", но не об этом речь. Все это обычно занимает не больше 30 секунд, а дальше наступает самая интересная часть танца. Тут уже многое зависит от музыки. Есть песни, под которые хочется повеселиться. Есть такие, под которые хочется быть ближе и танцевать более плавно. И тут-то начинается игра. Каждый раз новая и каждый раз разная. Игра движений и эмоций. Это очень трудно объяснить, но попробуйте вспомнить свою любимую книгу.

Она вам нравится вся целиком, потому она и любимая. Но большинство текста вы просто прочитаете и забудете. Однако некоторые строчки вы запомните, и, буквально, влюбитесь в них. Те эмоции и те настроения, которые они вам дарят, вы с радостью вспоминаете и иногда перечитываете или цитируете. Со временем вы начинаете по другому их видеть или переосмысливаете вовсе. Так же и в танце. Но не каждая партнерша несет в себе эмоциональность. Есть и такие, которые танцуют чтобы танцевать. Выражаясь словами девушки, в танце есть "телепатия". Я не знаю как это переживают партнерши, но с ее слов я вынес очень важную вещь. Танцуя люди самовыражаются. Именно поэтому я не смогу описать все то, что хочу. По настоящему это можно прочувствовать только тогда, когда перед вами глаза и улыбка вашей партнерши. И когда партнер с партнершей действительно самовыражаются и танцуют друг с другом - с танцпола пропадает абсолютно все, кроме вас двоих.

История про мой неловкий момент.

Давным давно , когда трава была зеленее и офисный планктон среднего звена типа меня еще мог позволить себе гульнуть в Европу. Повез я свою вторую половинку к лягушкоедам, увидеть так сказать Париж и умереть. Сам город забавный, красивый. Парижанки надо сказать выглядят на любителя. Вот на фото типичные парижане. Ну а моя к балеткам не привыкла, рассекала по бульварам на длиннющих шпильках , да и сама она у меня достаточно симпатичная женщина.

Вдоволь нагулявшись по улочкам, решили мы поесть, зашли в кафе, заказал еду. И садится за соседний столик с нами парочка старичков, и старичок ну очень внимательно жену разглядывает, спутница его раздраженая, но молчит. Моя мне громко говорит "Что этот старый козел на меня пялится." (фигли кругом французы) ну я успокоил, говорю красивая так мол , так судьба. Старичок доел, встал подошёл к нам и на чистейшем русском сказал "Молодые люди, наслаждайтесь Парижем".

Баянометр пихал кота в коробке

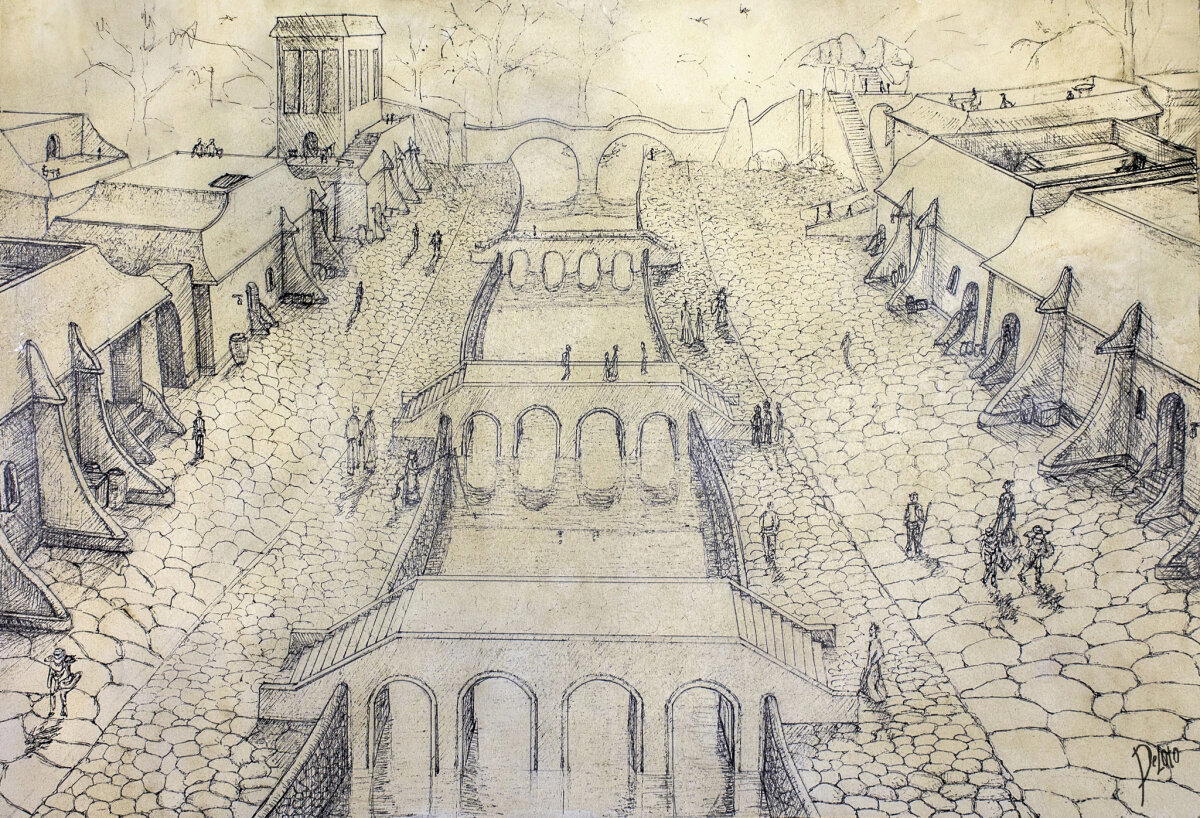

То самое место, где дальше не пройдёте, пока не получите бумаги. Где то самое блюдо и имперцы забрали кольцо Фаргота. Сейда-Нин.

Материалы: пеноплэкс, картон, шпаклёвка, акрил, камень, дерево, сухая трава, клей, камень, полимерная глина.

Размер 1 домика 9Х6 см.

Автор: Deloto ( https://vk.com/deloto_51 )

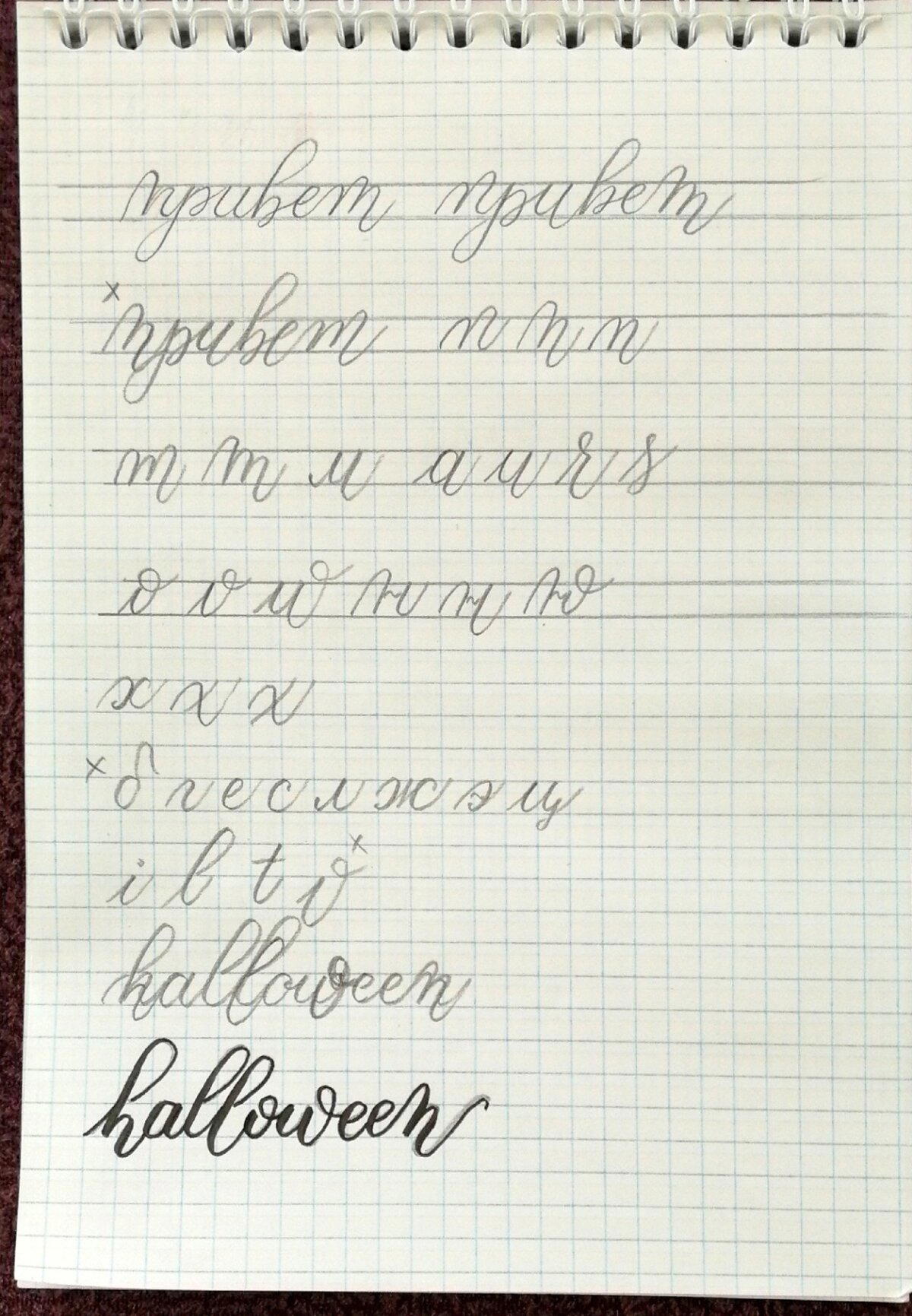

Сегодня урок про прыгающие буквы. Резюме:

- выходить можно как за базовую линию вниз, так и за "линию талии" вверх

- некоторые буквы могут прыгать в обе стороны, а некоторым скакать вообще нежелательно, только в крайних случаях - читаемость слова не должна утрачиваться из-за искажённых форм букв

- намечать модификации лучше сначала карандашом, чтобы был шанс исправить (или с помощью кальки)

- стоит следить за балансом, чтобы выходы вверх и вниз были расположены гармонично, без перекосов в одну сторону (левую-правую или верх-низ)

- выходы за линии должны быть примерно одной величины (на половину или треть строки, например)

- часть букв должны оставаться на базовой линии, чтобы она была легко заметна глазу даже без направляющих

- если прыгает каждая буква, то это становится слишком предсказуемо и смотрится хуже

Жду ваших фото в комментариях, обязательно всем отвечу, кто попробует этот стиль.

Канал в Телеграм: https://t.me/mkalligrafia

Оригиналы постов:

Ирина aka Iren

Сама я на этом вызове не была. Всё записано с чужих слов.

28 января семейная пара возвращается из Тайланда в Екатеринбург, при этом совершает пересадку в Китае. Говорят, что с ними летело много китайцев. Ещё в самолёте у девушки поднялась температура. В аэропорту Кольцова в Екатеринбурге пассажиров встретили "люди в белых халатах". Пассажирку с температурой осмотрели, записали её данные и отпустили домой.

Уже дома заболел мужчина. Через четыре дня девушка обратилась в инфекционное отделение больницы №40. Там её так же осмотрели. Поставили диагноз ОРВИ. Сказали, что ничего особенного в течении заболевания нет. Но, так как это может быть коронавирусная инфекция, предложили госпитализацию. Девушка подписывает отказ от госпитализации, получает рекомендации и уезжает "по месту прописки" - в другой город, который находится недалеко от Екатеринбурга.

Сороковая больница передаёт экстренное извещение в Роспотребнадзор. В извещении также указывается адрес, где зарегистрирована больная. Роспотребнадзор рассылает главным врачам больниц в ближайших городах предписание, в котором говорится, что эту женщину, если она объявится в этих городах, необходимо госпитализировать в инфекционное отделение больницы, как заражённую коронавирусом.

9 февраля извещают и нашего главного врача. Он передаёт информацию своему заместителю по лечебной части. Замглавврача звонит заведующему Скорой помощи. Он приезжает, не смотря на выходной, в отделение. Под раздачу попала первая освободившаяся бригада СМП. Их возвращают в отделение. Согласно приказу министерства здравоохранения, бригада одевает противочумный костюм, и едет по месту прописки пациентки. Ну вы представляете, как была девушка рада, увидев двух женщин, одетых подобным образом с предписанием поехать в инфекционное отделение.

Бригада выслушала всё, что девушка думает о нашем здравоохранении в общем и о сложившейся ситуации в частности. Им удалось уговорить девушку проехать в больницу. В инфекционном отделении девушке предоставили отдельный бокс, но она, увидев его, сказала, что в этом боксе "даже срать" не сядет. Бригада уехала в отделение, чтобы обработать машину после больной и снова отправиться в путь. (Я знаю, что обрабатывать машину после инфекционных больных должны в инфекционном отделении, и не спрашивайте меня, почему они это не делают.) Девушка отказалась от госпитализации. Оно и понятно, пациентка уже выздоровела, так же как и её муж. Как никак 12 дней прошло. Девушка уезжает домой.

Через час из инфекционного отделения позвонили на Скорую и сказали, что договорились с сороковой больницей, и девушку возьмут на госпитализацию туда, раз ей наш бокс не нравится. Надо снова поехать к пациентке и увезти в Екатеринбург. Решили отправить туда туже самую бригаду. Бригада одевает новый костюм противочумный (эти костюмы одноразовые и стоят денег), и едет по знакомому адресу. Вновь выслушивает девушку, заодно узнаёт и о себе новое. Девушка категорически отказывается куда-либо ехать. Говорит, что абсолютно здорова и не видит смысла от этой поездки. Бригада берёт отказ от госпитализации и уезжает переодеваться вновь.

Вот такая история с коронавирусом. Возможно, что в этом рассказе присутствуют неточности. Рассказывали мне её под влиянием эмоций, и не сразу. Но основная суть сохранена. И у меня есть пара вопросов, связанных с этим происшествием.

1. Если коронавирусная инфекция такая опасная, то почему больного, подозрительного на неё, отпускают гулять по городу и контактировать с другими людьми? С бубонной чумой также отпустили бы?

2. Если эта инфекция опасна не больше, чем обычный грипп, то к чему все эти "маски-шоу"? Все эти переодевания в костюмы, погоня за пациенткой? К чему эта шумиха в СМИ и досмотры в аэропортах?

Предыдущая история со скорой здесь.

Без труда не выловишь рыбку из пруда.

К концу первого месяца обучения наша группа медленно и верно стала сокращаться. Вот уже одного нет два занятия. А вот уже и второго. Очень жалко было смотреть, как быстро таял наш коллектив. Да и шуточкам на занятиях уже почти не было места. Элементы сложнее, а голова, руки и ноги - тяжелее. Месяц тренировок уже дает свои первые плоды. Я уверенно, хоть, возможно, и с косяками, но шагаю бейсик. Растанцовка уже больше похожа на организованный танец под руководством дирижера. Появился азарт не останавливаться и двигаться вперед.

Шаг №9. Бесконечность.

Игры кончились, господа. Пора взяться за яйца и старательно оттачивать каждый шаг. Шагай бейсик на полную стопу. Уйми большие пальцы рук. Перед поворотом обязательно делай подготовку и смотри прямо. Шаги поменьше. Расслабь, наконец, корпус и заставь его двигаться. Последнее, в моем случае, стало чертовым кошмаром. Мой корпус наотрез отказывался расслабляться. Я даже пару раз посетил массажный кабинет - никакого толка. И это, пожалуй, единственное, что мне тогда мешало. В остальном: повторение - мать учения. Благополучно пережить первый месяц можно только одним способом - тренировками. Снова и снова. Дома, на работе, в лифте, в метро. Везде, где позволяет пространство и не мешают представители рода человеческого. Сказано - сделано.

По совету преподавателей начал слушать бачату. По началу - в метро по пути на занятия. Там же тренировал корпус. Очень забавно маскировать такие тренировки разгоном и торможением состава. Делай вид, что тебя покачивает, а в голове "вперед, назад, влево, вправо, и по кругу". Мелочь, но работает. Прогресс плавно подталкивает вас к выходу в свет. Но пока этот свет за закрытой дверью. И тут на помощь приходит всея преподаватель: "приходите на протанцовку!" Бинго! Пора уже испытать себя в полевых условиях. И вот, весь красивый и с блеском в глазах, штурмую ступеньки Гусовского. Все начинается, и я с ужасом понимаю, что со своей группы пришел только я один... Снова вокруг незнакомые люди. Многие из них достаточно опытные танцоры, чтобы смотреть на тебя "свысока". А трек - лист увеличился с нескольких песен до десятков, многие из которых, опять же, кажутся дикими. Но и это не самое страшное.

Все, что я знал тогда: повороты, алларды, хамерлоки, бейсики, "полотенце", слайв, прогулки да ролл. Ну просто арсенал Рембо. Я реально понимал, что могу танцевать все это, ну максимум секунд 30-50. Потом - все заново. Вот это - самое страшное. Я пришел на протанцовку, встал в пару с девушкой, которая занимается уже 6(!) месяцев и танцевал. Ну вы понимаете, да? Затем другая, и еще, и еще. Мне постоянно казалось, что партнершам скучно и не интересно. И объяснить их довольно частые улыбки я мог только одним: глаза. Все это время нас учили смотреть в глаза. Задача не простая и архиважная. Пусть у вас, как у танцора, еще "молоко на губах не обсохло", но смотреть в глаза нужно. Дайте партнерше понять, что тот мешок с картошкой (здесь могла быть шутка о беларусах) - это тот самый парень, что с ней танцует. И поверьте - это окупится. Партнерша ответит, вы станете увереннее. А улыбка от нее - настоящий джекпот.

Увы, я не сразу этого достиг. В который раз убеждаюсь - если я хочу научиться танцевать - нужно стараться. Скрипеть зубами и тренироваться. Спрашивайте ваших партнерш все ли им понятно. Экспериментируйте с импульсами. И вскоре все начнет получаться. Ваш небольшой арсенал превратится в танец. В моей практике протанцовок было лишь 2 случая, когда мое сознание буквально взорвалось. Первый случай - это похвала партнерши, которая очень давно танцует бачату. Бум! Дааааа! Ту девушку зовут Вероника и она настойчиво уговаривала меня сходить в Панду (место, где регулярно проводятся вечеринки), на что я категорически отнекивался. Позже я понял почему она так старалась, но об этом потом. Второй - полная противоположность первого. Очередной танец с девушкой, которая находилась на том же этапе обучения, что и я. Ни-че-го не получалось. Ее я намеренно приглашал раз за разом в течении двух протанцовок - ни-че-го. Бесконечный вопросы о том, как ей понятнее мое ведение. Снова провал. Я смотрел как она танцует с остальными партнерами и мой мозг не мог осознать моих ошибок. Мы не могли шагать элементарный бейсик. Как позже выяснилось - ей было просто "лень" танцевать с таким новичком как я. И снова бум! Пожалуй, я не буду писать о своих мыслях в тот день. Но и ей я благодарен. В какой-то степени она заставила меня работать над собой и постоянно искать причину неудач. А это тоже очень важно. Теперь я делаю это постоянно.

Шаг №10. Кроличья нора.

20 декабря 2015 года. День когда наша группа почти в полном составе посетила "Панду". Место, где регулярно собираются и танцуют социальные танцы жители Минска. Я там был впервые. Моей целью было не потанцевать, но наблюдать. А наблюдать за танцем "старичков" на тот момент - ооооочень полезное занятие. Масса новых элементов и фишек. Самые простые - беру на заметку. Посложнее - в долгий ящик памяти. Не отходя от кассы -тренировка. Простите меня, милые дамы нашей группы. К слову. танцевал я только с ними. Незнакомок отважился пригласить лишь несколько раз. Все что я вынес в тот день: пара несложных фишек и немного позитива. Но главное - окончательно понял, что учиться можно не только на занятиях...

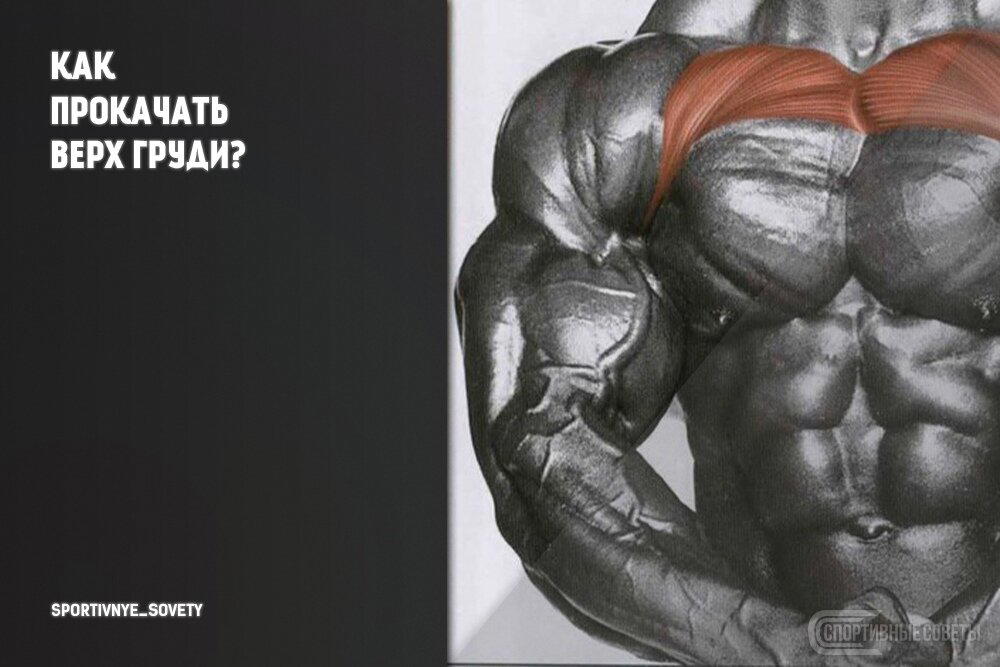

Возможно, в соревновательном бодибилдинге у атлетов действительно частенько отстаёт верх груди, но, на мой взгляд, если бы все подряд не говорили про «обязательно отстающий верх груди», никто бы даже не знал, что он у них отстаёт. Анатомически, низ груди всё равно больше. Поэтому люди и любят обязательно включать в тренировочную программу различные жимы под углом. Все мы знаем, что жим на наклонной скамье больше «включает» верх груди, но какой именно угол наклона скамьи использовать?

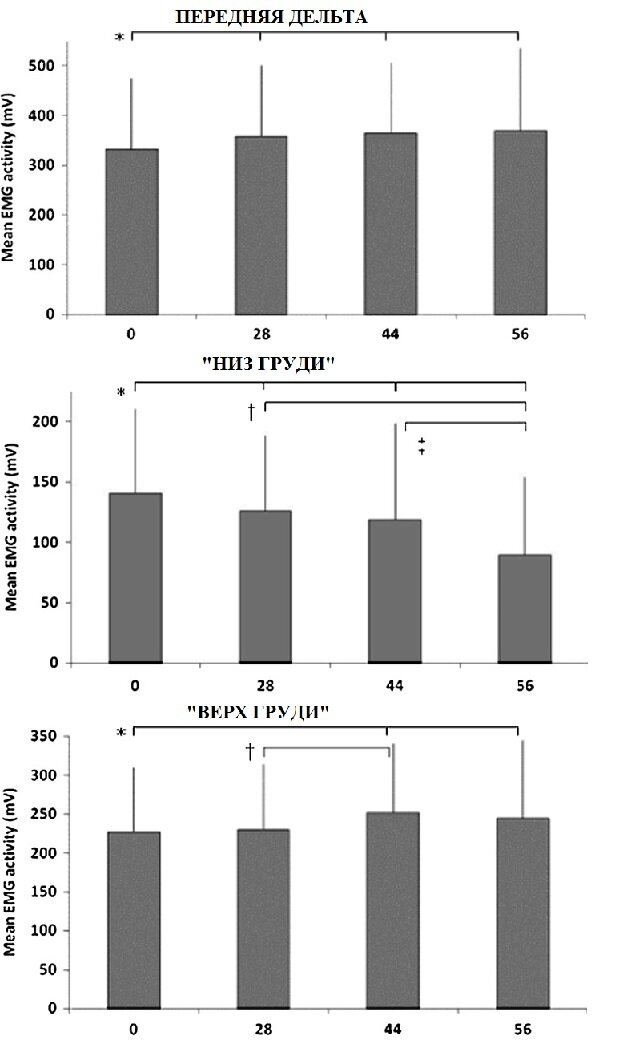

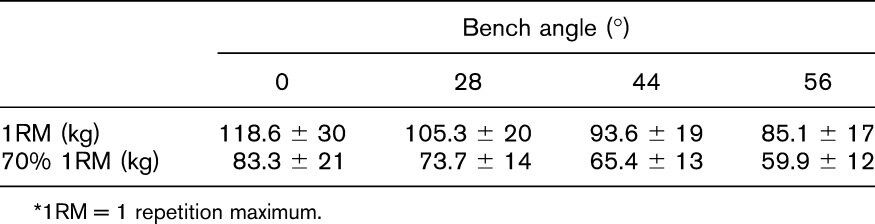

В одном исследовании с помощью электромиографии пытались определить активацию «нижней» части грудных мышц, «верхней» части и передней дельты, при различных углах наклона скамьи: 0, 28, 44 и 56 градусов. Использовался 70% вес от максимума. Графики ниже.

Передняя дельта была более активна при 28°, нежели на горизонтальной скамье, но с увеличением угла наклона, её активация более не увеличивалась.

«Низ груди» максимально работал на горизонтальной скамье, и его активация снижалась при увеличении угла наклона скамьи.

«Верх груди» показал максимальную активность при 44°, но активность начинала снижаться при 56°, хотя была всё ещё больше, чем при 28°.

Исследователи заключили, что для полной проработки всей «груди» необходимо выполнять жим на плоской и наклонной скамье примерно под 44°.

Но хочется вставить свои 5 копеек. Во-первых, тут нужно смотреть технику выполнения упражнения. К примеру, многие жмут с «мостом», то есть даже на плоской скамье, уже меняется угол наклона грудных мышц относительно вектора силы.

Во-вторых, как подтверждает это же исследование, чем больше угол наклона, тем ниже используемый вес отягощения. Таблица ниже.

Думается, что если вы на плоской скамье работаете с приличным весом, то и верх груди всё равно получает хорошую нагрузку. Плюс, как ни крути, генетика играет большую роль, то есть если у «любителя» отстаёт «верх груди», скорее всего, у него и низ не сильно развит. А если и развит, то вряд ли наклонными жимами он сможет значительно гипертрофировать именно верхнюю часть груди.

Короче говоря, на любителя. Лично я крайне редко использую наклонные скамьи в принципе, предпочитаю не заморачиваться над такими вещами. Но для полноценного развития, думается, вполне возможно использовать различные углы.

Выводы:

- максимальная активация «верха груди» зафиксирована при 44° наклона скамьи.

Всем грудных!

Источник:

Рисунок одного из любимых городов, Балмора.

Материалы: чёрная гелевая ручка, тонированная бумага. Формат А3.

Автор: Deloto ( https://vk.com/deloto_51 )

Подрабатываю репетитором.

Не так давно я неожиданно сам для себя узнал, что стал в городе достаточно известным репетитором - звонящие по поводу обучения стали добавлять фразы аля "мы про вас слышали" или "нам тут вас посоветовали", меня вдруг начали звать в разные школы дополнительного образования. В общем, сарафанное радио работает. Но я это все не с целью похвалиться - я хочу рассказать про одно из предложений, о котором я "буду жалеть всю жизнь".

В общем, позвонила мне женщина и тыды и тыпы, но вместо классического "есть ли у вас место?" спросила - не хочу ли я стать ее компаньоном?

Я попросил пояснений. Женщина (допустим, Алла Ивановна) удалилась в рассказ про то, что она учитель математики в такой-то школе, что работает в том числе в 11 классе, что ее ученики сдают очень хорошо (не ниже 85, между прочим!!!), что преподает она очень хорошо.... Короче, я попросил уже конкретики и что ей нужно от меня.

Алла Ивановна занималась себе математикой в школе спокойно, брала некоторых учеников на репетиторство (своих обычно не берут, но всех все устраивало, поэтому на это закрывали глаза). И вот в один прекрасный момент она поняла, что все хорошо, жаль, денег мало. Поэтому ей подумалось - а почему бы не открыть частную школу? Полноценную школу, с множеством предметов, хорошими преподавателями и, само собой, высокими ценами. Но так как она была пока одна, то ей в голову пришла гениальная бизнес-идея - взять для начала еще одного человека, который бы отвечал полноценно за физику. Тут на сцене появляюсь я.

Значит, конкретно предложение звучало так. Я становлюсь главным, Большим Физиком, который нанимает(!) простых преподавателей, Маленьких Физиков, и их курирует, отвечает за деньги и пилит с ней проценты. Схема - во! Но после краткого опроса я выяснил: клиентской базы нет (а городок-то у нас небольшой), так как "клиенты сами ж появятся, вон какой спрос"; бухгалтера нанимать Алла Ивановна не планировала и вообще регистрироваться как ИП - тоже. Отчетность, документы - пофиг, разберемся. Обязанности мои тоже объяснить толково не могла, только какие-то размытые границы.

А я все думаю - зачем директор в школе доп. образования, где я сейчас работаю, парится-то? Рекламу какую-то запускает, над выдачей зарплат трясется, налоги платит... Тут вона как оно все просто-то!

В общем, предложение Аллы Ивановны было настолько наивным, что я сначала опешил, а потом начал отказываться. Ооо....

-Да вы вот там сидите, копейки свои зарабатываете, а тут могли бы зарабатывать МИЛЛИОНЫ! Да как вы вообще можете от такого предложения отказываться, да вы еще пожалеете!...

Полгода прошло. Что-то не шарахнула в городе новость о появлении новой великолепной школы. Шарахнет еще, видимо.

Воистину, образование теперь - чистый бизнес. Иначе как объяснить наличие таких "бизнесменов"?

Смешно вроде бы должно быть, но...

Несколько дней назад получил в Viber сообщение: - "Ваша посылка (из Китая, да) прибыла в пункт выдачи, сгорая от нетерпения - ждём вас!"

Пункт, конечно - в жопе мира расположен, ну да ладно - беру такси, приезжаю, и...

- Да, посылка ваша у нас, но мы её вам не отдадим!

- Оп-паньки?

- Да-да, не отдадим! Магазин, где вы покупали - не оплатил наши услуги!

- Эм-м-м... Простите, но вот он Я, получатель посылки, её оплативший и все глаза проплакавши ожидаючи дорогого моему большому, но нежному сердцу товара - какое я имею отношение к вашим тёркам с продавцом?

- Ну мы как бы лично не виноваты, такова политика компании...

Нет, к ребятам, что на пункте выдачи - никаких претензий! Очень вежливые, посылку нашли мгновенно - нормальные работники! Даже посмеялись при упоминании Печкина ))

Но вот напрочь не понимаю, с какого буйвола разборки транспортной компании и продавца - затрагивают меня?

@СДЭК Есть тут у нас ваши представители? Если есть - может быть, поясните этакую "политику партии" ?

P.S. Не нашёл подходящего сообщества. Если кто подскажет - буду благодарен ))

Обычно многие подростки или молодые девушки хотят быть красивыми и привлекательными для парней. Часто девушки беспокоятся по поводу внешнего вида и садятся на диеты, которые могут повредить их здоровье.

Расстройство пищевого поведения – это класс психических расстройств, связанных с неправильными пищевыми привычками, негативно влияющими на физическое и психическое здоровье. К расстройствам пищевого поведения относят: нервную анорексию, нервную булимию, компульсивное переедание, расстройство избирательного питания, другие уточнённые расстройства питания или пищевого поведения и повторное пережёвывание и заглатывание пищи, выброшенной из желудка в рот. Расстройством пищевого поведения страдают около 1,6% женщин и 0,8% мужчин в течение одного года. Такие расстройства, как анорексия и булимия встречаются почти в 10 раз чаще у женщин, чем у мужчин [1].

Проводилось исследование, в котором выяснилось, что большинству людей не нравится своё тело, из них 15% людей страдали нервной анорексией либо нервной булимией [2].

Причины расстройства пищевого поведения не ясны до конца [3]. В последние 20 лет согласие специалистов с многофакторной обусловленностью РПП постепенно стабилизировалось, когда речь идёт о сосуществовании различных биологических, психологических, семейных и социально-культурных факторов риска. Факторами риска являются такие личностные черты как низкая самооценка, негативные переживания, преобразованные в страх полноты, озабоченность своей внешностью и контроль питания. Развитие нервной анорексии или булимии происходит в том случае, если человек подвергается влиянию факторов, которые могут привести к соблюдению диет и одновременно некоторым другим влияниям, которые считаются опасными с точки зрения развития других психических расстройств. Диеты, как правило, ассоциируются с женским полом, преждевременной или задерживающейся физической зрелостью, неправильным распределением подкожного жира, наличием риска избыточного веса и определённой интересующей или профессиональной деятельностью [4]. Были проведены исследования, которые показали, что социальные факторы, в том числе друзья, могут быть связаны с нездоровым поведением контроля веса у девочек-подростков [5]. Также важную роль играют идеализированные худые образы тела знаменитостей [6].

Расстройство пищевого поведения – смертельное заболевание. По данным 2010 года, расстройство пищевого поведения приводит примерно к 7000 смертей в год [7].

Американская Психиатрическая ассоциация рекомендует комплексный подход к лечению расстройства пищевого поведения: в лечении должны принимать участие психиатр, терапевт, диетолог и другие врачи [8]. Когнитивно-поведенческая психотерапия расстройств пищевого поведения – доказательный способ лечения больных с расстройством пищевого поведения [9].

1. American Psychiatry Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington: American Psychiatric Publishing. pp. 329–354. ISBN 978-0-89042-555-8.

2. Ruffolo JS, Phillips KA, Menard W, Fay C, Weisberg RB (January 2006). "Comorbidity of body dysmorphic disorder and eating disorders: severity of psychopathology and body image disturbance". The International Journal of Eating Disorders. 39 (1): 11–9. doi:10.1002/eat.20219. PMID 16254870.

3. Rikani AA, Choudhry Z, Choudhry AM, Ikram H, Asghar MW, Kajal D, et al. (October 2013). "A critique of the literature on etiology of eating disorders". Annals of Neurosciences. 20 (4): 157–61. doi:10.5214/ans.0972.7531.200409. PMC 4117136. PMID 25206042.

4. Франтишек Давид Крх, Глава 8.8. КБТ расстройства пищевого поведения, стр. 808-829; Ян Прашко, Петр Можны, Милош Шлепецки и коллектив. Когнитивно-бихевиоральная терапия психических расстройств — М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015 — 1072 с.

5.Eisenberg ME, Neumark-Sztainer D, Story M, Perry C (March 2005). "The role of social norms and friends' influences on unhealthy weight-control behaviors among adolescent girls". Social Science & Medicine. 60(6): 1165–73. doi:10.1016/j.socscimed.2004.06.055. PMID 15626514.

6. Essick E (2006). "Eating Disorders and Sexuality". In Steinberg SR, Parmar P, Richard B (eds.). Contemporary Youth Culture: An International Encyclopedia. Greenwood. pp. 276–80. ISBN 978-0-313-33729-1.

7. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. (December 2012). "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010". Lancet. 380 (9859): 2095–128. doi:10.1016/S0140-6736(12)61728-0. hdl:10536/DRO/DU:30050819. PMID 23245604.

8. American Psychiatric Association practice guidelines for the treatment of psychiatric disorders (PDF) (3 ed.). Arlington, Virg.: American Psychiatric Association. 2006. ISBN 978-0890423851.

9. Kaye, Walter; McCurdy, Danyale. "A review of "Fairburn, C., Cooper, Z., Doll, H, et al. (2009). Transdiagnostic cognitive behavioral therapy for pa tients with eating disorders: A two site trial with 60-week follow-up. American Journal of Psychiatry, 166, 311-319" (PDF). National Eating Disorders Association. Archived from the original (PDF) on 2011-09-07. Retrieved 2012-04-09.

Текст: Вера Толмачёва.

Редактор: Татьяна Катрич.

Дизайн: Алина Петрухина.

Алексей Водовозов, врач-токсиколог, член Ассоциации медицинских журналистов о сертификации лекарств, аптечном бизнесе, назначениях врачей и воспитании нового поколения медицинских работников.

Благодарим за предоставленное помещение книжный клуб-магазин «Гиперион».

Оператор: Александр Захарченко.

Интервьюер: Елена Королёва.

Дизайн: Алла Пашкова.

Монтаж: Рами Масамрех.

Стенограмма: Вера Толмачёва, Екатерина Тигры.

Интервьюер: Как Вы думаете, с чем связано недоверие к врачам на территории России? Очень у многих людей есть такое.

Алексей Водовозов: Это не проблема России. Опять же есть мировая проблема. Для неё есть очень хорошо описанные причины. Их очень много. Я сам не думал, что их столько. А когда начал копать именно в этом направлении, выяснил, что их несколько десятков причины. Они описаны, разобраны, и всё это по полочкам разложено.

Интервьюер: Лечится?

Алексей Водовозов: К сожалению, нет. Многое, например, очень завязано на опыте. Человек столкнулся с официальной медициной, и у него сразу же отторжение: полежал в неудачной больнице, попал к неудачному врачу. С другой стороны, он сходил к какому-нибудь альтернативщику, а там всегда сидят харизматичные люди, которые долго его будут выслушивать. Долго почему? Человек заплатил за это время. Час, полтора – не важно. Заплатил – я тебя буду выслушивать до последнего слова твоего. Интересоваться, соучаствовать. Просто потому что это некое шоу в некоемом антураже, которое стоит определённых денег. Человек просто сам выговаривает своё. И от этого ему, конечно, становится легче.

Реализовать это в обычной муниципальной поликлинике не представляется возможным. Я думаю, многие видели (а кто не видел, можно погуглить), есть методичка по тому, как должен вести себя врач на приёме. И там расписано по минутам, по секундам, что делать: установить визуальный контакт с пациентом, улыбнуться и сказать «здравствуйте» и так далее. То есть расписано всё, и там длительность указана: тридцать секунд, одна минута. На основную часть отводится примерно пять с половиной-шесть минут, собственно, на осмотр, на постановку диагноза – это невероятно мало. Невероятно. Я понимаю, я был военным врачом, иногда приходилось за два часа приёма пропускать роту, например, а это сто с лишним солдат. Но там опять же есть свои приёмы скрининга и прочее. И большинство из них здоровы, а здесь всё-таки на приёме сидят больные люди – это критически малое время. Естественно, врач просто не успеет. Он иногда просто тупо работает как диспетчер: выписать справку, выдать больничный, выдать рецепт и идите. Это поток, то есть создаётся впечатление, что о нём [пациенте] не заботятся, конкретно о нём. Его не обнюхали, его не выслушали, не обласкали. Поэтому часто бывает, что выходит пациент в сторону альтернативщиков, потому что там всё ярко, красиво и главное, любой каприз за Ваши деньги. Это очень многогранная проблема международного масштаба и, большому счёту, никто ещё особо не придумал, что с этим делать.

Интервьюер: Вообще из всего это следует, что нужно как-то людей образовывать в этом направлении, рассказывать…

Алексей Водовозов: Не все это хотят.

Интервьюер: Это да. Допустим, что люди захотят.

Алексей Водовозов: Те, кто захотят, всегда либо найдут литературу, либо придут к другому врачу, либо заплатят, но узнают, что этот врач поразительно хорош и адекватный, что эта клиника позиционирует себя, как научная – сейчас такое возможно. Сейчас есть пациентские сообщества, сейчас есть врачебные сообщества, есть соцсети. То есть найти какую-нибудь подходящую конкретно для Вас клинику либо врача не составляет особого труда. Повторюсь: для маленьких городов это проблема. Но зачастую бывает, что на сайтах приличных клиник есть функции «вопрос-ответ», то есть можно спрашивать врачей клиники, можно получать некую консультацию. Есть архивированный форум русского медицинского сервера, где был дискуссионный клуб. Есть ресурс доказательной медицины для всех. Есть в крайнем случае врачи-блогеры, известные по всем направлениям. У них тоже можно найти информацию. То есть те, кто хотят – они найдут. Сейчас нет недостатка в информации. А вот те, кто не хотят – с ними сложнее, но их и больше.

Интервьюер: Это очень грустно. А если о детях говорить? Старшеклассникам, например, надо объяснить, что такое антибиотики. Кто этим должен заниматься?

Алексей Водовозов: Со старшеклассниками полегче. Есть заинтересованные, а есть кому ничего не надо. Ссылаясь, опять же, на ненаучный личный опыт, получается тоже самое. Когда ездишь по детским фестивалям, ты видишь сидят [люди] с огромными глазами, всё записывают, потом такие вопросы задают – седеешь, потеешь, пытаешься вспомнить, когда ты всё это слышал, где ты всё это читал. То есть очень хорошие вопросы задают, очень сложные. И видно, что им это надо знать, что они в этом ориентируются. Есть замечательные проекты: «Умная Москва», «Умный Питер» и прочие, когда огромная масса самых различных программ для детей, и там аншлаги, там всё забито на все образовательные программы. Есть музеи «Экспериментариум», «Живые системы» и так далее, там всё тоже битком. Есть «Кидзания» и прочие, и там всё битком. Конечно, это зависит от родителя, например, ему нужно показать, что есть такое. С другой стороны, конечно, если сам ребёнок в этом не заинтересован, если он не увидел такой модели поведения, в первую очередь, у своих родителей, во вторую очередь где-нибудь в школе, то ему это будет не надо, он не будет интересоваться, не будет ходить, и из него вырастет тот самый взрослый, который этим всем не интересуется. Но могу сказать, что, по крайней мере, по моему скромному наблюдению, у поколения где-то тринадцати-четырнадцати [лет] и старше выше интерес ко всему этому, чем у поколения их родителей. Это не может не радовать.

Интервьюер: Замечательно. Хорошо, через школы. Как Вы смотрите на перспективу идеи медицинского просвещения через школу?

Алексей Водовозов: Замечательно, особенно если учесть, что она частично реализуется. Я как раз участвую в подобных некоторых школьных проектах, прихожу в школу, читаю лекцию. Там организуются какие-то игры, там интересные всякие брейн-ринги на медицинские темы. Аналог медицинской лабораторной, которую тоже проводили в школе. Это замечательно. На самом деле. Если туда пойдут люди правильные. С другой стороны, а кто пойдёт в школу? Только совсем повернутый в хорошем смысле человек.

Интервьюер: Фанаты.

Алексей Водовозов: Фанаты этого дела. Главное, чтобы они при этом были адекватными, грамотными – это да. Потому что фанаты бывают и в другую сторону, к сожалению. И у них тоже есть повышенная потребность в активности, как и во всём остальном, и в том числе в детской аудитории, потому что она менее критична. Она легче воспринимает эту информацию от хорошо говорящего, хорошо выглядящего, харизматичного человека. Они легче воспринимают эту информацию с меньшим количеством критических фильтров. Поэтому нужно внимательно смотреть за тем, кто работает с детьми. Но в принципе это направление правильное и хорошее.

Интервьюер: Замечательно. Спасибо большое, Алексей!

Алексей Водовозов, врач-токсиколог, член Ассоциации медицинских журналистов о сертификации лекарств, аптечном бизнесе, назначениях врачей и воспитании нового поколения медицинских работников.

Благодарим за предоставленное помещение книжный клуб-магазин «Гиперион».

Оператор: Александр Захарченко.

Интервьюер: Елена Королёва.

Дизайн: Алла Пашкова.

Монтаж: Рами Масамрех.

Стенограмма: Вера Толмачёва, Екатерина Тигры.

Интервьюер: Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала SciTeam. В январе 2019 года компания DSM Group опубликовала список десяти самых продаваемых лекарств на территории России. Половину из них наш гость охарактеризовал бы как средство с недоказанной эффективностью. Является ли это проблемой? Проблема ли это недостаточного контроля или это проблема людей, которые покупают эти средства? Давайте узнаем у нашего гостя – научного журналиста, военного врача и просто замечательного человека Алексея Валерьевича Водовозова. Здравствуйте, Алексей. Насколько вообще строг контроль лекарств, которые попадают в аптеки сегодня?

Алексей Водовозов: Хотелось бы, конечно, чтобы он был строже. Но вопрос-то не в этом. Потому что препараты с недоказанной эффективностью с точки зрения производства могут быть вполне качественными, то есть могут содержать именно ту субстанцию, которую нужно, именно в том направлении она закручена, может быть, даже не будет большого количества примесей, может быть даже будут качественные вспомогательные вещества и так далее. Проблема не в этом. Проблема в том, что конкретно само действующее вещество не действует или действует не так, как об этом заявляют производители.

Интервьюер: Каким образом на прилавках аптек оказываются эти вещества, которые не соответствуют мировым стандартам? Как то, что не лечит, оказывается в аптеке? Что это за история?

Алексей Водовозов: Но тут ещё очень хороший вопрос, что такое мировые стандарты. Дело в том, что фармацевтический бизнес в первую очередь бизнес, а во вторую – фармацевтический. И так во всём мире. И его основные показатели – это увеличение объёма продаж, увеличение линеек препаратов, средний чек в аптеке и так далее. Если мы говорим об этом, то у нас всё в порядке. В этом смысле всё замечательно. И даже доказательная медицина не является стандартом в мире, как бы грустно это не звучало, существуют разные нюансы – это проблема не только наша. Но у нас она накладывается на некие национальные особенности, как всегда бывает. У нас ещё всё это в стадии дикого капитализма, поэтому очень большую роль играют различные личные бизнесы людей, которые находятся при власти. Мы в этом случае прекрасно знаем, кто является выгодополучателем по основным, скажем так, спорным препаратам, мы конкретно знаем какой человек это придумал, на каком заводе производится. Кроме того, есть такой момент как личные связи, кто-то с кем-то дружит, значит, этот препарат попадает в наши рекомендации, например, и, естественно, в госзакупки, во всё остальное. Так что у нас есть некие свои особенности. С другой стороны, та же проблема с госзакупками есть за рубежом. Повторюсь, проблема в том, что в первую очередь это бизнес и только потом – фармацевтика.

Интервьюер: То есть история с шампунем для левой половины головы и для правой…

Алексей Водовозов: Да, это примерно, как средство от насморка в правой ноздре – тоже самое, один в один.

Интервьюер: Отлично! Я думала, что только у нас всё плохо, оказывается во всём мире плохо…

Алексей Водовозов: У нас чуть-чуть похуже, по некоторым направлениям.

Интервьюер: Скажите, пожалуйста, у витаминов и аминокислот есть сертификация GMP. Она распространяется на качество сырья или на производственные процессы, технологические процессы?

Алексей Водовозов: GMP – это надлежащая производственная практика. Это означает, что оно регламентирует производство. То есть сертификат GMP получает производство. А уж что на нём делают – уже другой совершенно момент, это не относится именно к конкретным молекулам и прочему. И мало того, у нас достаточно немаленькое количество производства имеют тот самый сертификат. Что он означает? Что именно условия производства на данном предприятии соответствуют каким-то определёнными международными правилами. И да, мы можем надеяться на то, что препараты, которые будут производиться, тоже будут отвечать требованиям безопасности, качественному и количественному составу и так далее. Но это не будет, конечно, абсолютной гарантией, я не скажу так, скорее шанс на то, что мы получим более качественным препарат. Такое есть. Другой вопрос, что не всегда сертификат GMP – панацея и сигнал, на который нужно ориентироваться. Вот если его совсем нет – да, это плохо. Это проблема. Если он есть – это ещё не гарантия и не факт.

Интервьюер: То есть это необходимо, но недостаточно. Кроме производственных процессов у нас есть ещё врачи. Чем врачи руководствуются, когда назначают какое-то лекарство, то или иное, с действующим веществом или без такового?

Алексей Водовозов: Во-первых, естественно, они начинают отталкиваться от того, чему их учили: начиная с университетов, с институтов и так далее. Во время любого тематического курса (будь то фтизиатрия, будь то пульмонология, будь то нейрохирургия) им рассказывают схемы как действовать в тех или иных ситуациях – это первое. Второе, естественно, любой врач получает потом специализацию: либо ординатура, либо ещё какие-то направления, кто-то может в аспирантуру пойдёт или ещё что-то в этом роде. Здесь он тоже сталкивается с учёбой, то есть с определёнными руководствами, с методическими указаниями, с клиническими рекомендациямя.

Если говорить о международных стандартах, то вот здесь они как раз есть, то есть существует понятие «клинические рекомендации» – это вещь, куда объединяются наиболее удачные и эффективные практики по отдельным направлениям. И они достаточно узкие. Например, «ОРВИ и грипп у детей» – это клинические рекомендации. Например, «гестационный диабет у беременных» – это ещё одни рекомендации. Почему так? Просто потому этим направлением может заниматься какая-то профессиональная ассоциация, например, небольшая группа экспертов. И в узком направлении легче разобраться: мы можем анализировать большое количество исследованиий, которое там проведено, оценить качество, и мы записываем, что, например, при каком-то состоянии эффективны какие-то препараты. У такого-то препарата уровень доказательности, например, «A», у такого-то «B», у этого «C», а этот «D» и мы вообще никогда его используем, но исследования были, поэтому мы отмечаем. Вот такое руководство для врачей, во всем мире такая вещь используется – клинические рекомендации. У нас они тоже есть, их можно найти на сайте Минздрава, и можно ориентироваться насчёт качества, например. Если оно сделано по мотивам каких-то европейских рекомендаций, скорее всего, это будет нормально. Я всегда сейчас привожу именно эти рекомендации, именно документ Союза педиатров России по лечению гриппа и ОРВИ у детей – это просто образец, можно выставлять в качества эталона как должно выглядеть российское, действительно, научно обоснованное клиническое руководство. Прекрасная вещь, то есть у нас это всё тоже есть.

Другой момент, что врачи не всегда и отечественные-то рекомендации читают. Не говоря уж о зарубежных, потому что владеют достаточным, чтобы читать свою литературу профессиональную, английским (по крайней мере, так показывают опросы) около 8% врачей – это катастрофа! И хорошо, если они ориентируются на хотя бы отечественные руководства. Но чаще всего это будет то, о чём рассказывают на каких-то небольших конференциях (опять же, если они не владеют английским, то ездят или ходят на местные конференции), то что им будут рассказывать медпредставители (которые приходят и будут приходить дальше – без этого мы никак жить не будем), то, что им рассказывает начмед и так далее. А может быть, некие свои какие-то установки, которые в голове где-то остались на уровне первых изданий справочника Машковского, как тридцать лет назад во время учёбы было. Тут очень сильно, конечно, всё зависит от самого врача.

Интервьюер: Просто везение во многом.

Алексей Водовозов: Да, я бы сказал в том числе и так. Ну и вопрос выбора. То есть Вы можете прийти и буквально по нескольким штрихам понять, что этот врач Вам не подходит. И поскольку у Вас есть право выбора, которое закреплено законодательно, можете его сменить. Понятно, что если врач один, то выбрать особо не получится. В крупных городах это полегче, а в небольших поселениях с этим уже будут большие сложности.

Интервьюер: Кроме врачей и рекомендаций, есть ещё, Вы сказали, медицинские представители. Правда ли, что врачи сотрудничают с представителями фармкомпании и как-то там материальную выгоду получают?

Алексей Водовозов: Это есть во всём мире. Единственный вопрос в формах. Потому что, например, за такую форму, как собрать всех врачей на Кипре за счёт фармкомпании, сейчас можно налететь на крупный штраф. Даже если это проворачивается в рамках Российской Федерации. Хотя у нас на многое закрывают глаза, на что предподоткрывают на Западе. Например, гоняют за такую вещь как какие-то конкретные рецепты, то есть фирменные бланки, распечатанные и, предположим, брендированные, и на нём врач выписывает направление либо, может быть, рецепт конкретной аптеки и так далее. Сейчас это уже не используется, таких форм работы нет.

Но всё равно медпредставитель приходит. Здесь есть два момента. Дело в том, что далеко не все они плохие, эти медпредставители, начнём с того. Далеко не вся информация, которую они преподносят, искаженная. Опять же, это всё сильно зависит от препарата, от фармкомпаний и так далее. Иногда, по крайней мере я достаточно много по стране езжу, с коллегами общаюсь, и иногда фармпредставители для них – единственный источник более-менее научной информации, то есть они приносят хоть какие-то свежие данные. И, если врач может их более-менее оценить, в них сориентироваться, для него это хорошо. Просто потому что нет возможности как-то по-другому ориентироваться. Литература стоит бешеных денег. Она всегда стоила очень дорого, а сейчас она стоит, как крыло от самолета, реально, достаточно зайти в любую Медкнигу и посмотреть, например, руководство по ультразвуковой диагностике: семь-восемь тысяч. Том. Один! Для врачей это большая проблема. Плюс, зачастую они плохо ориентируются в интернете. Опять же, во-первых, недостаточный английский, но тут google-переводчик спасает: он становится всё лучше и лучше. И некоторые вещи всё-таки он без сильных искажений переводит. А где всё поискать более-менее прилично на русском языке – проблема. Поэтому иногда фармпредставитель – это неплохой выход. Другой вопрос, будет ли это влиять на выбор врача? Иногда будет. Но это уже будет зависеть от самого врача. Мы не сможем это никак регламентировать или уточнить и прочее, но, если до сих пор существуют несколько фармпредставителей, значит, это выгодно.

Интервьюер: То есть ручек брендированных не нужно бояться? Всё не так страшно?

Алексей Водовозов: Всё не так страшно, как может казаться. Нужно просто ориентироваться на то, как работает врач, что он назначает.

Интервьюер: Можно ли таким образом проверить, что врач назначил не фуфломицин, а приличный препарат?

Алексей Водовозов: Вот это очень сложно, на самом деле. Потому что, конечно, есть некоторые отсечки, некоторые ориентиры и , и прочее. Но первое, что Вы можете сделать – это зайти в Государственный реестр лекарственных средств (официальная база данных по лекарствам). Если его там нет – это не лекарство.

Интервьюер: Что-то не то значит.

Алексей Водовозов: С другой стороны, гомеопатические средства там есть, у нас они считаются лекарствами. Ещё раз говорю – это не показатель. Но Вы можете посмотреть, какая группа. То есть к чему это лекарство относится. Если, например, какие-то адаптогены, ясно, что это вспомогательная группа, не основная. А если, например, ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа, то это вполне себе лекарственное средство, это хорошо. Что ещё Вы можете посмотреть: на сайте Роспотребнадзора, например, есть реестр по биодобавкам. Тоже самое можете поискать там, а вдруг там не нашли? Может быть, здесь есть. Раз нашли, то Вам назначили биодобавку, и уже сразу раз себе ещё одну галочку поставили, что врач такое назначил. А потом смотрим, что у нас в итоге остаётся. И вот Вы отсекли, например, витамины, парочку фуфломицинов, биодобавки, гомеопатию, а у Вас больше не осталось на листе назначений. Здесь есть два варианта: либо у Вас ничего нет такого страшного и серьёзного, но врач на всякий случай перестраховывается, чтобы Вы просто получили некую, не знаю, иллюзию помощи.

Интервьюер: За ипохондрика Вас считает!

Алексей Водовозов: Кстати, таких достаточно много. Возможно, если он скажет: «У Вас всё нормально, идите отсюда» (в вежливой форме), то [пациент] пойдёт либо к заведующему, либо писать сразу в «Спортлото», либо ещё что-то. Таких людей достаточно много. Поэтому, это один вариант, когда врач просто перестраховывается на всякий случай, назначая Вам то, что Вам хотя бы не навредит, как минимум. Вы будете создавать себе иллюзию заботы о себе. Вам будет в этом смысле легчать. А второй вариант, что он [врач] безграмотен. Но как между собой это быстро различить, Вы этого не сможете определить. Это достаточно сложная вещь, даже для коллег.

Интервьюер: Есть вообще в нашей стране какая-то ответственность у врача за неправильно-назначенный препарат?

Алексей Водовозов: Уголовная. Если это повлекло за собой какие-то последствия в виде лёгких, средних, тяжких телесных повреждений, летального исхода, естественно, врач несёт ответственность в полной мере по статьям уголовного кодекса.

Интервьюер: Но надо полагать, если насморк, то полгода ходишь – ничего страшного.

Алексей Водовозов: Да, в общем, здесь ничего страшного не будет.

Интервьюер: Вообще разумно, насморк – это не тяжкие телесные. Многие люди предпочитают походу к врачу аптеку: пришёл, с фармацевтом побеседовал. Как с этим быть?

Алексей Водовозов: Ой, это очень большая проблема. Первостольник, то есть человек, который стоит именно за первым столом, что называется, продаёт Вам лекарства, может быть фармацевтом, а может быть провизором по образованию. Это разные ветви образования: провизор – высшее, фармацевт – среднее. То есть примерно, как медсестра и врач, или фельдшер и врач. Примерно. Это не их прерогатива – давать Вам консультацию. Они дают консультации по препаратам. То есть Вы приобретает этот препарат, они рассказывают, как принимать, чем запивать, с чем не совместим и так далее. То есть тонкости, касающиеся приёма этого препарата. Но если нет какого-нибудь препарата, они могут что-нибудь посоветовать. Это да.

Но подбирать лечение они даже право не имеют, у них нет соответствующего образования. То есть они не считаются человеком, который может выписать рецепт, поставить диагноз. Они к ним не относятся. Поэтому лучше, конечно, в аптеку за диагнозом не ходить. В аптеку мы ходим за лекарствами.

Интервьюер: В нашем сообществе есть несколько фармацевтов, и они сталкиваются с неприятными ситуациями, когда их подталкивают к тому, чтобы они продавали какие-то не доказательные вещества. Я с Вашего позволения зачитаю несколько обращений к нам.

«Алексей, здравствуйте! Работаю в аптеке. В последний год на витринах начальство заставляет ставить рецептурные препараты, к примеру препараты «Орлистат», ингибиторы ФДЭ-5. Говорят, что если поставить табличку «отпускается по рецепту», то никаких проблем с законом нету. Хотел бы понять и разобраться, законно ли это, и что это вообще, что происходит? Вроде бы ставят на ПКУ одни препараты, и в то же время пускают в народ другие».

Алексей Водовозов: Смотрите, то, что стоит на ПКУ (предметный количественный учёт), мы всё-таки не выставляем в открытую выкладку, это вполне себе регламентированно. Я думаю, Вы не хуже меня знаете, что существуют правила надлежащей аптечной практики, объявленные приказом Минздрава. И там очень чётко написано, что мы можем в открытую выкладку выносить рецептурные препараты в том случае, если эта витрина, стеллаж или ещё что-нибудь недоступны со стороны пациентов. Не пациентов, посетители аптеки.

Интервьюер: То есть её не должно быть видно?

Алексей Водовозов: Нет, её видно. Но пациент не может достать. Если он никак не может достать, мы действительно выкладываем рецептурные препараты. Но, по большому счёту у нас все антибиотики, например, рецептурные. Почему мы их не можем выложить? Можем. И ставится, действительно, табличка «отпускается по рецепту врача». С одной стороны вроде бы так, а с другой, да, возможны всякие интересные вещи со стороны проверяющих.

Дело в том, что у нас ещё есть более высокий нормативный документ. Называется «Федеральный закон о рекламе». И там чётко перечислены места, где могут, но что важно, рекламироваться рецептурные средства. И аптек там нет. Но всё же в аптеке не реклама производится этих средств, это демонстрация ассортимента. Это вещь такая достаточно спорная, никаких разъясняющих документов на эту тему пока что находить не удавалось, но в принципе такой подход оправдан. То есть с точки зрения надлежащей аптечной практики это вполне себе законно, легитимно. Но ещё раз повторюсь: возможны варианты.

Интервьюер: Скользкий момент немножко получается. Вот ещё один.

«У меня такой вопрос: работаю в аптеке. Заставляют продавать БАДы, гомеопатию, релиз-активные препараты и иже с ними людям. Ставят планы по количеству проданных упаковок. Рекламы препаратов тоже отдельная тема. Особенно у определённых всем известных личностей. А вопрос следующий: что Вы думаете о современном маркетинге формации?»

Алексей Водовозов: Поскольку здесь матом ругаться нельзя, то я промолчу. Как и в любом маркетинге, извините, задача какая? Продать. Ещё раз повторюсь: бизнес. На первом месте – интересы бизнеса. И для аптеки это показатели среднего чека, показатели объёма продаж, в том числе объём продаж по группам и прочее, прочее, прочее. Я думаю, Вы не хуже меня знаете, что биодобавки составляют достаточно ощутимую часть в объёмах продаж именно аптечных. Поэтому если они уйдут в магазины, например, как предполагается, то аптеки потеряют очень большую часть выручки. Естественно, владельцу по большому счёт всё равно, что Вы конкретно будете продавать, главное, чтобы никакие группы не залёживались. Если залёживается гомеопатия, будьте добры продавать. Вот сейчас идёт сезон. Да, и действительно, иногда заходишь в аптеку, тебе прям полным списком «а вот возьмите ещё вот это, вот это, вот это». Вы просто на это не реагируйте. Вы не обязаны приобретать то, что Вам рекомендуют. Вы пришли за чем-то конкретно. Но как любой магазин. То есть приехать в Икею купить просто мерный стаканчик – это подвиг. Но нужно тоже самое сделать в аптеке.

Интервьюер: Надо держаться.

Алексей Водовозов: Держать в себя в руках, да.

Интервьюер: Хорошо. Скажите, как Вы считаете, почему в России люди предпочитают вместо того, чтобы пойти к врачу, сходить в аптеку или в интернете поискать что-нибудь («а что со мной случилось?») и выбрать какой-то препарат не по рекомендации специалиста, а по рекомендации неизвестно кого из интернета. Как так получается?

Алексей Водовозов: Знаете, какая интересная штука, даже появился такой описанный синдром, называется «фофо» (правильное написание синдрома найти не удало – прим. ред.). Это боязнь похода к врачу из-за опасения получить негативные сведение о своём здоровье. Международный уже, во врачебной среде уже описан. В МКБ пока что его нет, может быть, в двенадцатом пересмотре появится, в одиннадцатом вряд ли. Но это правда, зачастую бывает так, что люди просто боятся, потому что вдруг что-нибудь найдут. И я гарантирую – найдут! Потому что, если Вы придёте, начнёте делать полное обследование, что-нибудь будет сдвинуто точно в сторону – это просто 100% гарантия. Другой вопрос в том, нужно ли будет это лечить, будут ли какие-то критичные изменения и так далее. И опять же, сколько денег с Вас захотят получить, будет ли у этого врача совесть и так далее. То есть масса самых разных нюансов. И совершенно не факт, что это будет зависеть, например, от платности или бесплатности клиники, потому что в бесплатной клинике тоже самое, есть свои нормативы по выработке, и по ОМС списывается, и прочее. То есть Вам сделали одну процедуру, а запишут пять... Везде есть свои подводные камни.

Поэтому нужно подбирать либо свою клинику, либо своего врача, им доверять, постоянно туда ходить и заниматься своим здоровьем именно со специалистом, которому Вы доверяете. Иначе никак.

Я, конечно, могу долго рассказывать о том, как искать правильную информацию в интернете, как ориентироваться на лекарства, исследования, но это всё не спасёт. Потому что мне хорошо это рассказывать со своей точки зрения, с высоты высшего образования, опыта пятнадцати лет работы именно в этом направлении, а когда человек никогда с этим не соприкасался, ему тяжело. Поэтому ему нужен референтный специалист, которому он будет доверять. Его найти проще.

Интервьюер: Какие последствия могут быть от несоблюдения руководства по применению препарата? И для одного человека, и для популяции в целом имеется ввиду.

Алексей Водовозов: Здесь имеются разные последствия. Лично для человека это может закончится осложнениями какими-либо, потому что если мы применяем препарат, то, что называется офф-лейбл, то есть не по показаниям и для этого есть некие клинические основания – такое бывает. Есть мировая практика применения какого-то препарата не по показаниям. И это оправдано. Такое бывает. Но это очень-очень редко, крайне редко. Надо понимать, что такое бывает, но лучше на это не ориентироваться.

Здесь что возможно. Первое, получится токсический эффект, вплоть до токсического эффекта. Например, если доза слишком большая. Большая доза, неправильные показания – всё. Мы получаем вместо прямого эффекта, который должен быть у любого лекарства, кучу побочных, потому что прямой в данном случае не срабатывает. Другой вариант, если мы применяем лекарство, которое не помогает при данном заболевании, тогда мы запускаем заболевание. То есть оно продолжает себе развиваться, как и развивалась: утяжеляется и так далее.

Если говорить о популяции, в первую очередь, конечно, речь об антибиотиках, то есть просто развивается резистентность. Если мы их часто применяем слишком необоснованно. Если опять же возвращаться к резистентности, то там основная проблема гнездится как раз в медицинских учреждениях и в сельском хозяйстве, как ни странно. Конечно, есть и среди обычных пользователей некий вклад, они тоже вносят, но он всё-таки не определяющий. Определяющие, ещё раз повторюсь, по большому счёту, именно медицина стационарная. Медицина, где гнездятся, размножаются, пестуются все эти штаммы госпитальных инфекций. И второе – это сельское хозяйство, там, где применяются бесконтрольно антибиотики в огромных количествах. И в почве таких сельскохозяйственных угодий, именно таких животноводческих, есть практически все гены устойчивости, вообще ко всем существующим антибиотикам. А поскольку они способны распространяться (у бактерий есть горизонтальной перенос генов: они могут захватывать эту информацию, которая выпадает либо из плазмид, либо в этом роде, они могут передавать это друг другу достаточно быстро), это одна важная глобальная проблема. Для человека может вырабатываться резистентность – это правда. И действительно, иногда в интернете мелькают либо посевы на чувствительность, либо ПЦР, либо ещё что-то и везде «отрицательно». То есть нет чувствительности ни к одному из вообще существующих антибиотиков, даже самым сильным. Эта проблема. Так что лучше соблюдать инструкцию.

Интервьюер: Какую опасность несут пустышки? То есть та же самая гомеопатия. Если врач назначил пациенту, чтобы успокоить, гомеопатию. Если какой-то вред?

Алексей Водовозов: Врач назначает по своему разумению. Например, пришёл действительно тревожный пациент или тревожный родитель, который непременно хочет полечить ребёнка. Обязательно. Есть такие, которых бесполезно уговаривать. Иногда в этом случае выписывают какую-нибудь пустышку. И даже в Соединённых штатах был в одно время такой препарат, вот если взять слово «плацебо» и прочитать наоборот – он имел такой название, обратное от «плацебо». Так там такая дискуссия разгорелась: этично ли это. Потому что его давали именно детям. Там просто подсластители, ароматизатор, разрешённый для использования детям. Давали его именно для того, что успокоить тревожного родителя, чтобы он что-нибудь другое не стал давать, потому что у нас, к сожалению, это очень распространено: пойдём в аптеку, закупим вот такой [большой] мешок лекарств, будем кормить этим всем ребёнка. Пусть они лучше пустышками кормят, недействующими. И это вполне себе легитимный подход.

Но проблема в том, что это легализует в глазах родителя этот препарат. То есть он считает как: раз он ходил к врачу, и врачу этот препарат назначил – значит, всё, значит не надо ходить к врачу, значит, мы пользуемся этим препаратом в следующий раз самостоятельно. А в следующий раз может быть совершенно другая ситуация. И сам родитель может не узнать, что это пневмония, например, а не какой-нибудь бронхит или ещё что-нибудь в этом роде. При бронхите, действительно, можно кашлять несколько месяцев, но он пройдёт, он никуда не денется. Опять же, подавляющее большинство бронхитов – вирусные. А подавляющее большинство пневмоний бактериальные. И там нужна действительно антибактериальная терапия. К сожалению, были случаи, когда лечат вдыханием кофейных зерён, дать подышать…

Интервьюер: Чесноком, я помню, Вы рассказывали...

Алексей Водовозов: Гомеопатией, и всем остальным. К сожалению, с летальными исходами у детей. То есть эта вещь обоюдоострой получается. С одной стороны, конечно, нужно бы объяснить, что это пустышка, а с другой стороны, тогда её не будут использовать: «пойду к другому врачу, и он назначит огромный список всего», и тогда тот врач будет считаться хорошим, правильным, а не тот, который сказал, что в данном случае ничего делать не надо. А иногда бывают такие ситуации, это правда. Часто болеющий ребёнок, первый год в садике и прочее. Я понимаю, что личный опыт не научно приводить, но у меня внучка как раз ходит в садик первый год. Она просто не вылазит из соплей, просто не вылазит! И, действительно некоторые родственники говорят, что надо её обследовать, лечить гомеопатией в том числе, и всем остальным. Но недавно я уговорил всё-таки детей съездить с внучкой в нормальную клинику, к нормальному педиатру. Они поговорили, и врач сказал: «Не парьтесь». Это был главный врачебный совет, который он дал. Вы же понимаете, что, если туда придут менее подготовленные родители, мнительные, тревожные, и если им скажут тоже самое, они могут пожаловаться на этого врача, пойти поискать какого-нибудь другого более «грамотного» и так далее. Но иногда есть такие случаи, в которых просто не нужно париться.

Часть 2: https://pikabu.ru/link/a7227855

Сегодня после трех лет активных дотаций, предложили сдать плазму. Согласился, новый опыт всегда полезен. В отличии сдачи тромбоцитов одна рука свободна, гораздо меньше по времени (минут 30, на тромбоцитах час сама сдача и нужно еще ждать заявку).

Станьте донором, это совсем не трудно и не больно (лично мне больнее когда берут кровь из пальца, чем когда вводят иглу в вену).