Сэр Макс

Оставлю здесь для любования нашим Сэром Максом

Однажды я сделала несколько удачных снимков того, как Сэр Макс лежит на гладильной доске и сваяла маленький фильм на память.

А вот и сами снимки

Оставлю здесь для любования нашим Сэром Максом

Однажды я сделала несколько удачных снимков того, как Сэр Макс лежит на гладильной доске и сваяла маленький фильм на память.

А вот и сами снимки

В интернетах давно уже ходят байки про страшные поликлиники, где отделение травматологии всегда выше четвертого этажа, а рентген вообще где-то на двенадцатом, при том, что в здании лифта либо нет, либо он вечно сломан. Так вот...это почти про нас. Старожилы говорят, что когда-то в прошлом веке (задолго до моего рождения, а возможно и маминого тоже) нас поселили в пристройку к стационару, т.е. здание и вовсе не было предназначено для размещения поликлиники. Из-за этого своего лифта нет, а рентген и УЗИ аж на третьем этаже из трёх. Благо травмпункт на первом со своим собственным аппаратом.

Как у любой поликлиники у нас есть одна большая беда - маломобильные пациенты. Если ту же кровь мы ещё можем взять на первом этаже, то сделать УЗИ целая проблема: сам пациент до третьего этажа не дойдет, а его сопровождающий не всегда в состоянии понести его на своих могучих руках. Иногда, в самых исключительных случаях, ребята из стационара идут нам навстречу и разрешают воспользоваться лифтом, а там уже пациент через рентгенотделение едет к УЗИ. Так все должно было пройти и в этот раз.

Итак, наши дни. К нам в поликлинику прибывает очень важная бабуля в сопровождении своих дочерей. Предварительно красавицы подстелили соломку в виде дюжины жалоб на поликлинику, так что к приезду этой компании наши заведующие подготовились тщательно: выделены талоны на УЗИ и рентгены, на низком старте 2 медсестры для взятия крови и снятия кардиограммы и даже найдено крутое кресло-каталка синего цвета, на котором бабулю будет возить по кабинетам третья медсестра. Словом, все по высшему разряду.

Старт операции прошел без сучка и задоринки: вены у бабули оказались что канаты и проблем с попаданием не было, а аппарат ЭКГ с первого раза выдал красивую плёночку, даже ни разу не подавившись. Оставалось самое сложное - доставить пациентку к лифту. Маршрут предстоял достаточно сложный. Требовалось вывезти женщину из здания поликлиники, провезти через двор, затем заехать в приёмное отделение, пройти его насквозь и попетлять по стационару. Спина медсестры заныла уже на первом порожке, но выхода не было, пришлось везти. Ближе к концу пути дочерям бабули даже стало жаль сестричку и они начали предлагать свою помощь в преодолении порогов и крутых поворотов, но их отгоняла сама пациентка.

И вот наконец заветный лифт! Медсестра паркует каталку у стены, подходит к дверям лифта, нажимает на вызов и ... тишина. Она снова жмёт на кнопку. Тишина. Ещё несколько нажатий - результат тот же. Пациентка начинает нетерпеливо перебирать полы своего халата, а ее дочери выражают лицами явное недовольство. Тут мимо всей этой компании проходит один из врачей и удивленный останавливается:

- Вы кто?

- Мы из поликлиники, - ответила наша медсестра. - Заведующая договаривалась, что мы на вашем лифте наверх уедем, а там уже к себе на третий этаж придем.

- Так лифт не работает

- Как не работает?

- Там утром что-то случилось, вроде чинят.

- Ясно, - погрустнела медсестра. - Ну что, поехали обратно тогда.

- Это что, я без УЗИ?!, - пациентка решила идти в наступление.

- Видимо да. Сейчас к заведующей вернёмся и наверное будем новый день выбирать.- Я не останусь без УЗИ!!!

Бабуля резво выпрыгнула из каталки и буквально взлетела вверх по лестнице. Дочери вместе с медсестрой шокированные остались у ее подножия.

***

Через полчаса в кабинете заведующих:

- Ну вы представляете, Роза Добрынична? Они же говорили, что бабуля практически не ходячая. Я же её через весь двор и приемник пёрла, я ж теперь недели две уколы делать буду, а она...она прям махом на третий этаж и обратно...

- Ну полно тебе, мне тоже сказали, что она ходить не может, а оно вон оно как. С другой стороны, видала, что талоны животворящие делают?

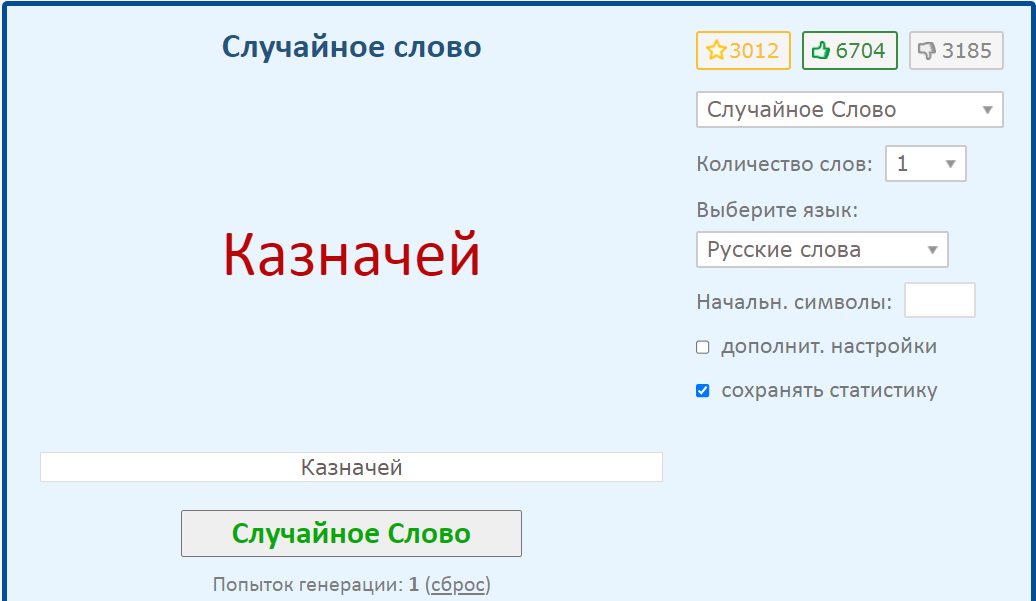

Казначе́й — в древней Руси лицо, хранившее казну.

Казначеи были не только у князей, но и у частных лиц, бояр. В духовных грамотах московских князей казначей упоминается наравне с тиунами (название княжеского или боярского управляющего, управителя из обельных холопов, поступавших по доброй воле) домосковской Руси; и те, и другие были рабами-хранителями княжеских прибытков.

На западе и юге России ранее казначей назывался скарбником.

При Иоанне III, в связи с учреждением приказов, под именем казначея появляется довольно видный дворовый чин, занимавший место после кравчего и впереди думных дворян. Данная должность часто совмещалась с другими должностями дворовых людей -

Бояре - высший слой феодального общества в X—XVII веках, представители военной аристократии, составляли совет при царе и пользовались привилегиями;

Окольничие - возглавляли приказы, полки, назначались в дипломатические миссии, и так далее.;

Кра́вчий (крайчий, крайчей, кравчей[) — придворный чин Русского государства, ответственный за стольников, подающих еду и напитки. Этим словом также иногда переводятся названия аналогичных должностей при дворах других монархов;

Думные дворяне - принимали участие в заседаниях Боярской думы, руководили приказами, а также назначались воеводами в города;

Стольники - производили из нижних чинов, а особенно из дворян, «так и знатных отцов дети», на обедах принимали блюда с едой у служителей, которым было запрещено входить в комнаты царя. Во время пиров стояли у столов;

Стряпчие - в обязанности которого входило следить за платьем царя и подавать его при облачении государя, также выполняли различные поручения царя, служили городовыми и полковыми воеводами, стряпчий с ключом исполнял должность дворцового эконома;

Дворяне - привилегированное сословие, возникшее в феодальном обществе и ставшее государственно-образующей основой этого общества в Европе средних веков. В широком смысле дворянством именуют европейскую феодальную аристократию в целом;

Жильцы - так в Московском государстве назывались состоявшие в «выборе» лучшие дворяне и дети боярские, которые, в числе нескольких тысяч человек присылались поочерёдно изо всех городов на три года в Москву, «в житие», для охраны особы Государя и для несения некоторых придворных служб. Пользовались одним весьма важным правом — быть вносимыми по окончании командировки в Московский список, который и открывал им дальнейший путь к придворным и думным чинам;

Дети боярские - вместе с дворянами входили в число «служилых людей по отечеству» и несли обязательную службу, за которую получали поместья, записывались в десятни по уездам и составляли поместную конницу, несли также и постоянную сторожевую службу по охране границ Русского государства. Командиры засечной стражи и сторожевых разъездов — «станиц» — как правило были из детей боярских. «Патриаршьи» и «владычные» дети боярские несли службу в свите («дворе») высших иерархов Русской православной церкви — патриархов, митрополитов, архиепископов и епископов.

Казначей ведал казённым двором или приказом, а вместе с тем и государевыми доходами, получая разные пошлины (например таможенные) и оброки и сдавая в оброчное содержание разные доходные статьи. Ведомству казначея подлежали также дела о холопстве и ведение книг, в которые записывались акты на холопство (вероятно — в силу того, что существовала особая пошлина с поступления в холопство). Со сбором пошлин был соединён и суд над теми, кто платил пошлины: отсюда широкая судебная компетенция казначея. Суд казначея распространялся и на многие такие случаи, которые не стояли ни в каком отношении к непосредственным функциям казначея.

В XVI веке этому суду подчинялись целые города; Судебник 1550 года причисляет к боярам и окольничим, творившим «суд царя и великого князя», и казначея. Здесь казначеи выступают вообще в качестве доверенных и приближённых к царю лиц. Как доверенные люди, казначеи назначаются вместе с боярами вести переговоры с иностранными послами, как это было, например, в 1494 году.

К середине XVII века, по мере развития приказных учреждений, широкое ведомство казначея сильно сократилось. Доходы были переданы в финансовые приказы разного наименования, холопьи дела — в холопий приказ. В ведении казначея остался лишь казённый двор, денежный доход которого Г. К. Котошихин определяет всего в 3000 рублей, а число подведомых посадских торговых людей — в 500. Казённым двором ведал один казначей, реже двое, а товарищей при нём было трое: два дьяка и печатник; в XVII веке последний вышел из состава казённого двора. На должность казначея обыкновенно назначались люди новые, не родовитые, но она прокладывала дорогу к боярству.

Первый известный казначей - Овцын Дмитрий Владимирович - служил в 1495 году у Ивана Третьего Васильевича.

В нынешнее время в казначеях значится министр Анто́н Ге́рманович Силуа́нов.

Взято из википедии.

Пока вомбатцы работают, ворвусь в ивент с отрывком хорошего фильма

Замечательные образы сыщика Шерлока Холмса и его друга доктора Джона Ватсона, созданные Артуром Конан Дойлем, ещё долго будут интересны читателям, зрителям, слушателям, писателям.

Вот и я не удержался, накатал влёгкую историю о приключениях знаменитых друзей в 2025 году.

А ситуация, сами знаете, в 2025 году сложная.

Одну английскую герцогиню замучили телефонные мошенники из Ирландии, заставляя ее менять электросчетчик, инвестировать в новый проект "Газпрома" под названием "Английский Поток 1", а также угрожая отключить мобильный телефон.

Все это еще можно было бы стерпеть, но преступники перешли к активным действиям. Кто-то ночью проник в спальню герцогине, вскрыл небольшой сейф и утащил все его содержимое.

Тут герцогиня поняла, что только Шерлок Холмс может помочь ей.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон спешат на помощь!

Сложным оказался путь друзей к замку герцогини. Постоянно случаются какие-то внезапные проблемы. Пользуясь удачным случаем, Шерлок Холмс ставит перед Ватсоном разного рода логические задачи, пытаясь развить у друга способности к дедукции, индукции и абдукции.

В песне "Тренинг Шерлока Холмса" отображены некоторые элементы этого блестящего тренинга. А полностью пройти обучение у Шерлока Холмса вместе с доктором Ватсоном, вы можете прочитав историю "Шерлок Холмс, год 2025".

...

Первоисточник:

Песня 028. Песня "Тренинг Шерлока Холмса"

История 00096. "Шерлок Холмс, год 2025"

Всем здравствовать!

Итак, рассольная неделя подошла к концу, поэтому допивайте рассол и на работу, сегодня же понедельник.

На всякий случай напомню, что все ссылки кликабельны (без рефералок и прочего), можете смело переходить и оценивать авторов по достоинству.

И первым, кто встал в очередь за рассольником, вновь стал @GGDR он тут поделился своим знанием тюремного жаргона.

@lovefst рассказал как раньше добывали соль. Оно и правильно, какой рассольник без соли?

@Nemezida77 решила углубиться в историю рассольника, а заодно и нам рассказать.

@GGDR показал и рассказал нам про вазы, которые использовались не совсем так, как задумывали их создатели.

@victoria222 показала нам фотографии интересной авторской посуды и не только.

@Natter тоже умеет в историю и показал нам рецепт предтечи рассольника.

Я, по традиции, принёс немного металла.

@Yasher_Ko рассусоливать не стал, а просто поделился версией появления этого слова. Кстати, кто-то хотел прокомментировать это. Да? @el.melahel

@Vombatman поделился историей Дэнни Трэхо и его становлении как актёра.

Я поделился советом о выведении пятен.

Здесь @Vombatman поделился одной историей из жизни. Действительно, так много вопросов и так мало ответов.

А ещё он же предложил испить одного напитка.

А ещё, поделился историей с фестиваля "Стороны света".

И про каштанолистный дуб ещё рассказал.

А вот @Forest.river решила не мудрствовать лукаво, а просто взять и сварить борщ рассольник.

Поскольку больше желающих не нашлось, пора выбирать новое слово.

Напоминаем правила ивента:

1. Раз в неделю, по понедельникам случайно генерируется слово. Это слово будет основой для ваших постов. Неважно что вы сделаете, слепите, нарисуете, напишите стих с этим словом, расскажете анекдот, свою историю с этим словом, даже с помощью генератора мемов можно, абсолютно неважно.

2. Ивент с данным словом длится до следующего понедельника, когда будет озвучено новое, случайно сгенерированное слово.

3. Необязательно чтобы выпавшее слово было лейтмотивом. Ну например выпадет слово кит - может быть картинка загадка о морских существах, на которой изображен один кит, а найти надо дельфина. Или созданный комикс/мем, в котором вообще речь о другом, но на пряжке у героя изображен кит. Или может у вас завалялась история из жизни, где кит просто был второстепенным объектом, или названием бара где все происходило. Т.е. слово обязательно должно присутствовать в работе, но может не являться ее заглавной темой. А может и являться.

4. Все посты публикуйте под тегом "Ивент Вомбата" и "Казначей".

@moderator закрепите, пожалуйста, пост.

В последнее время многие чуть что сразу идут в лес и непонятно что там ищут. Вот и я недавно решила прогуляться по лесу в поисках грибов. И как полагается, раз пойдешь в лес, то обязательно что-нибудь там найдёшь или встретишь. Вот делюсь тем, что я там нашла.

Эти фотографические изображения мне чем-то напоминают картины Репина или Шишкина.

А вот и красавица ель. Как писал Николай Клюев где-то в далёком 1916 или 1918 году:

О ели, родимые ели, –

Раздумий и ран колыбели,

Пир брачный и памятник мой,

На вашей коре отпечатки,

От губ моих жизней зачатки,

Стихов недомысленный рой.

Ух ты, какие-то останки неизвестного зверя, скорее всего оленя. Их здесь много бывает. Я их периодически вижу, но они бегают быстрее, чем я успеваю их сфотографировать.

А вот и черепки всякие разные, видимо следы древнего поселения. 😊

А вот и непонятные иероглифы, буквы какие-то странные, то ли свастика, то ли древние изображения на деревьях. 😊

А вот и местный ручеёк.

Ну и, конечно, какой же это будет лес без мяча для гольфа, ведь это весьма типичный признак хорошего леса. 😊

Видно, я подошла ближе к местным поселениям, тут ещё и искусственный пруд имеется, но без рыбок это не так интересно.

Но вид на лесную полянку очень даже хорош.

Вообще по лесу очень много всякой живности бегает, птицы шумят как оголтелые, опять же олени какие-то непонятные мимо всё время пробегают. Чтобы наконец запечатлеть хоть одного из них, мне пришлось поиграть с ним немного в прятки. Пока он от меня прятался и исподтишка наблюдал за мной, я делала то же самое. 😊

Вскоре он всё же понял, что я его вижу и удрал от меня куда-то глубже в лес.

Тут еще камни есть какие-то непонятные, то ли каменная дамба, то ли сейд(а), либо дольмен или гурий. 😊

Вот ещё мимо прыткая белочка мимо пробежала.

Ну, и конечно, как в приличном лесу можно обойтись без баскетбольного мяча. Тут, наверное, у лесных жителей есть своя баскетбольная команда, вот они и играют по случаю и без. 😊

Уже выйдя из леса, я нашла чей-то яблоневый сад, в котором не смогла удержаться, чтобы не прикарманить одно яблоко. Надеюсь, что это неотравленное яблоко раздора. 😊

Вообще-то я хотела найти грибы, а вместо этого нашла мяч для гольфа и яблоко. А о каких грибах можно говорить, если у нас больше двух недель дождя не было. 😊

А через пару дней, когда я захотела отведать найденное яблоко, меня опять постигла неудача. Видно, это яблочко всё же оказалось «с червинкой», не надо было его воровать. 😊

Вот такая вот у меня получилась странная прогулка по лесу. 😊

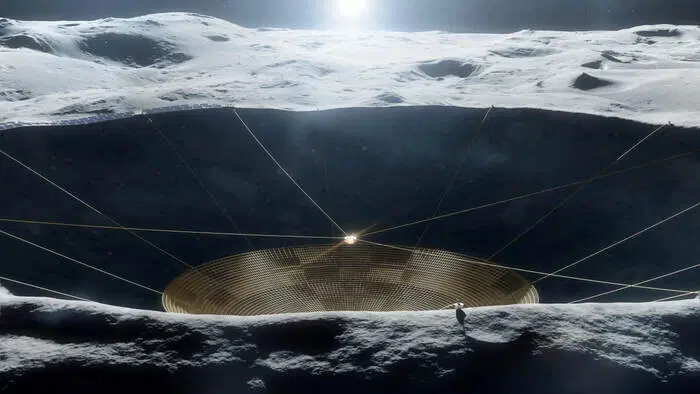

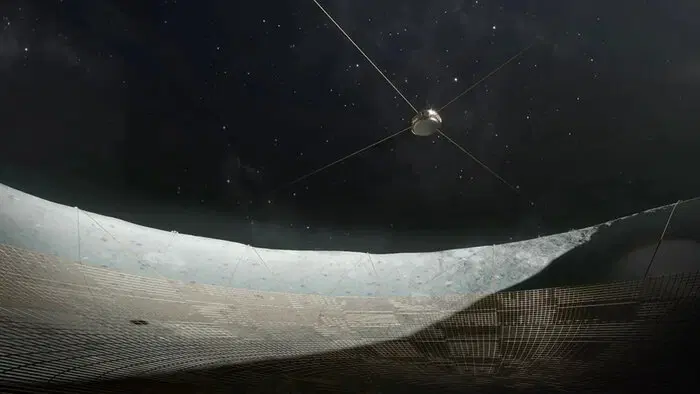

Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) — амбициозный проект NASA по размещению радиотелескопа в кратере на обратной стороне Луны.

Почему именно там? Во-первых, это относительно недалеко. Во-вторых, это единственное место в Солнечной системе, которое полностью изолировано от радиопомех с Земли (телевещание, спутниковые сигналы). В-третьих, это позволит нам лучше понять эволюционный механизм Вселенной за счет наблюдения недоступной ранее части спектра.

Основой LCRT станет сетка из тонкой проволоки (рассматривается вариант из космического алюминия), натянутая в кратере диаметром 3-5 километров. Эта сетка будет формировать параболический рефлектор диаметром в один километр, что сделает его крупнейшим радиотелескопом с заполненной апертурой в распоряжении человечества. В центре этой "чаши" будет подвешен приемник для улавливания отраженных радиосигналов.

Примечательно, что процесс строительства будет полностью автоматизирован за счет умных роботов-роверов DuAxel, специально разрабатываемых для автономного перемещения по сложному лунному рельефу и реализации поставленных задач.

DuAxel — разделяемые роботы, состоящие из двух частей: одна будет служить якорем на краю кратера, а вторая — спускаться на тросе для выполнения работ по натяжению сетки.

Телескоп сможет принимать сверхдлинные радиоволны (длиной более 10 метров), которые не проходят через земную ионосферу. Благодаря этому мы сможем изучать "темные века" Вселенной — период между Большим взрывом и появлением первых звезд.

Мы узнаем о процессах формирования первых светил и получим новые бесценные данные о темной материи и темной энергии.

Начало строительства намечено на 2030-е годы.

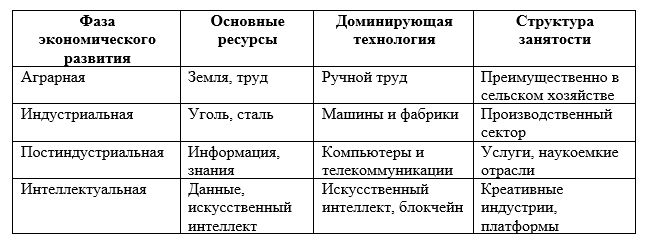

Переход между фазами экономического развития подчиняется определенным закономерностям, которые можно рассматривать как сочетание экономических, социальных, технологических и институциональных изменений. Каждый такой переход сопровождается глубокими структурными сдвигами, связанными с изменением способов производства, моделей распределения ресурсов и управления. Основным драйвером этих процессов выступает сочетание новых технологий и изменяющихся общественных потребностей, которые требуют адаптации существующих систем и создания новых.

Экономическая эволюция демонстрирует чередование фаз, каждая из которых характеризуется доминирующим типом ресурсов и технологий. Например, переход от аграрной к индустриальной экономике сопровождался механизацией сельского хозяйства и массовым переселением населения в города. Индустриальная экономика уступила место постиндустриальной, где ключевую роль стали играть услуги и информационные технологии.

Законы перехода включают в себя такие элементы, как кумулятивный эффект технологий, роль капитала и труда, а также процесс диффузии инноваций. Кумулятивный эффект выражается в том, что достижения одной фазы создают базу для следующей. Например, индустриализация не могла бы быть успешной без накопленного капитала и знаний, полученных в аграрной экономике. Диффузия инноваций, в свою очередь, происходит постепенно, начиная с узкого круга пионеров и заканчивая массовым использованием.

Переход между фазами сопровождается кризисами адаптации, поскольку старые модели начинают терять эффективность, а новые требуют времени для внедрения. Например, индустриализация сопровождалась социальными волнениями и изменением привычного уклада жизни, а переход к цифровой экономике вызвал проблемы цифрового неравенства и изменения на рынке труда. Закономерности переходов определяются сложным взаимодействием факторов, требующих комплексного анализа.

Ниже я даю компактную и формульно-инспирированную сводку законов перехода между фазами экономического развития. Это не догма, а набор математических формализаций – полезных моделей, каждая из которых отражает один из ключевых механизмов, приводящих к смене систем (аграрная → феодальная → индустриальная → рыночная → постиндустриальная и т.д.). Для ясности даю пояснения переменных и краткую интерпретацию.

Закон 1

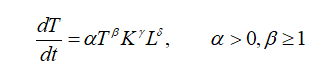

Закон кумулятивного технологического капитала (автокаталитический рост). Технологический запас T(t) растёт автокаталитически и зависит от уже накопленного T, от капитала K и от рабочей силы L:

Значение: положительная обратная связь (β ≥ 1) означает, что достижения одной фазы создают базу для следующей — при достаточном K и L темп роста технологии ускоряется, что даёт потенциал для структурного сдвига.

Закон 2

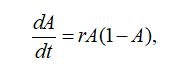

Закон диффузии инноваций (логистическая кривая и сетевой порог). Доля усвоивших инновацию A(t) ∈ (0,1) удовлетворяет логистическому уравнению:

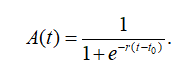

решение даёт

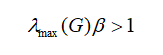

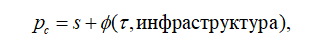

В сетевой версии переход глобален, когда сетевой параметр преодолевает порог: если

(где λmax – наибольший собственный корень матрицы смежности сети, β – скорость передачи инновации), то локальные приёмы перетекают в массовое усвоение. Значение: инновации сначала ограничены пионерами, затем при превышении порога происходят быстрые массовые переходы.

Закон 3

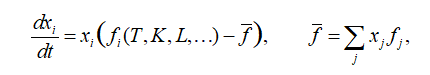

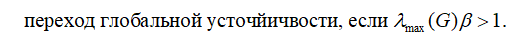

Закон отбора и репликации (репликаторная динамика для стратегий/фирм). Доли стратегий/фирм xi эволюционируют по дифференциальному уравнению:

где fi – «приспособленность» (прибыльность/эффективность). Значение: стратегии с fi больше, чем fс чертой (среднее), усиливаются, слабые исчезают – это механизм, через который новые технологии вытесняют старые организационные формы.

Закон 4

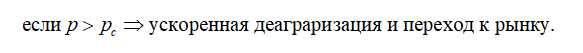

Закон пороговой производительности (фазовый переход общественного устройства). Пусть производительность на работника p = Y / L. Существует критический уровень pc (зависит от норм потребления s, транзакционных издержек τ и эффективности рынков), при котором возникает специализация и урбанизация:

Можно формализовать порог как решение

где ϕ — минимальное «надсреднее» производство, необходимое для содержания нетрудовых профессионалов. Значение: пока p < pc, большинство остаётся в самообеспечении; при p > pc появляется устойчивый спрос на рыночные услуги и городское разделение труда.

Закон 5

Закон сетевой уязвимости/перколяции (порог глобальной связи). Возникновение системно-широких изменений определяется степенью связности цепочек поставок; если доля «связанных» узлов q превосходит qc (порог перколяции), локальные шоки становятся глобальными — и наоборот, при q < qc система фрагментирована и трансформации локальны. В модели эпидемического типа:

Значение: инфраструктурные и логистические сети диктуют, будут ли инновации/шоки ограничены или распространятся по всему хозяйству.

Закон 6

Закон энтропийно-энергетического ограничения (максимизация потока при ограничениях). Экономическая конфигурация эволюционирует в сторону состояний, обеспечивающих максимальный поток энергии/информации/ценности при заданных ресурсных ограничениях. Формально это можно записать как задачу оптимизации (аналог принципа максимума производства энергии):

где Σ(x) – мера «производства информации/полезной работы» (может быть аппроксимирована функцией полезности или суммой произведённых благ), C(x) – вектор ограничений (энергия, материалы, институты), R – доступные ресурсы. Значение: экономические переходы ограничены энергетическими и информационными возможностями; без соответствующего ресурсного фона фаза не реализуется.

Критерий устойчивости фаз (линейная стабильность)

Равновесие с параметрами (T’, K', L', …) устойчиво, если собственные числа якобиана динамической системы имеют отрицательные действительные части. Практически это превращается в простой тест: если небольшое усиление технологического капитала даёт положительную обратную связь, система уходит в новую фазу; если обратная связь демпфируется – фаза устойчива.

Переход фаз происходит, когда положительные автокаталитические эффекты технологий и капитализации (закон 1), подкреплённые массовым распространением (закон 2) и отбором более эффективных организационных форм (закон 3), превышают критические пороги ресурсной/продуктивной обеспеченности (закон 4) и сетевой связности (закон 5), всё это укладывается в энергетико-информационные ограничения (закон 6).

--

Предыдущий пост: Роль инноваций и технологической эволюции

Продолжение: Экономические кризисы как естественная часть эволюционного процесса

Этот пост входит в Часть 10. Общие законы экономической эволюции

Попытка выявить универсальные законы, управляющие развитием и вымиранием экономических систем. Роль самоорганизации и эмерджентных свойств.

Серия Происхождение экономических систем путём естественного отбора

Кто интересуется развитием общественно-экономических формаций, подписывайтесь!

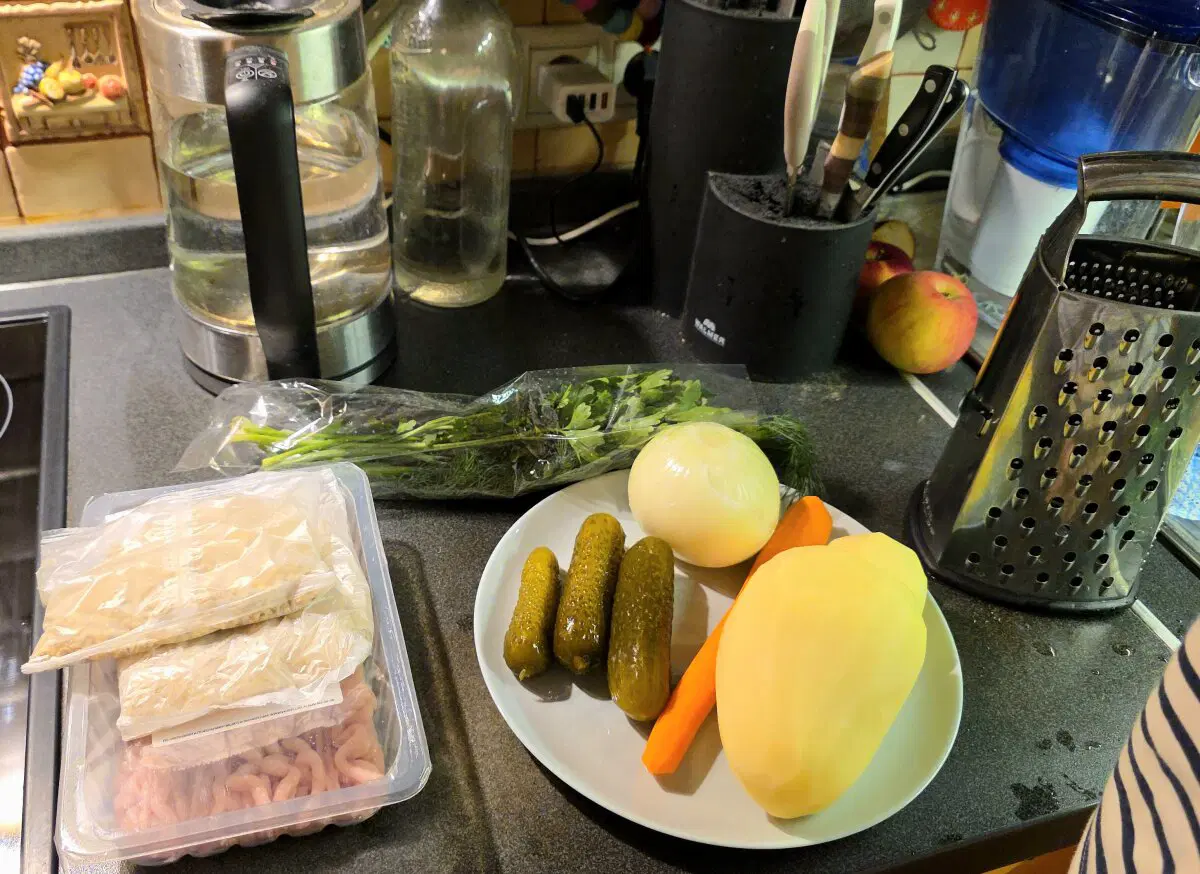

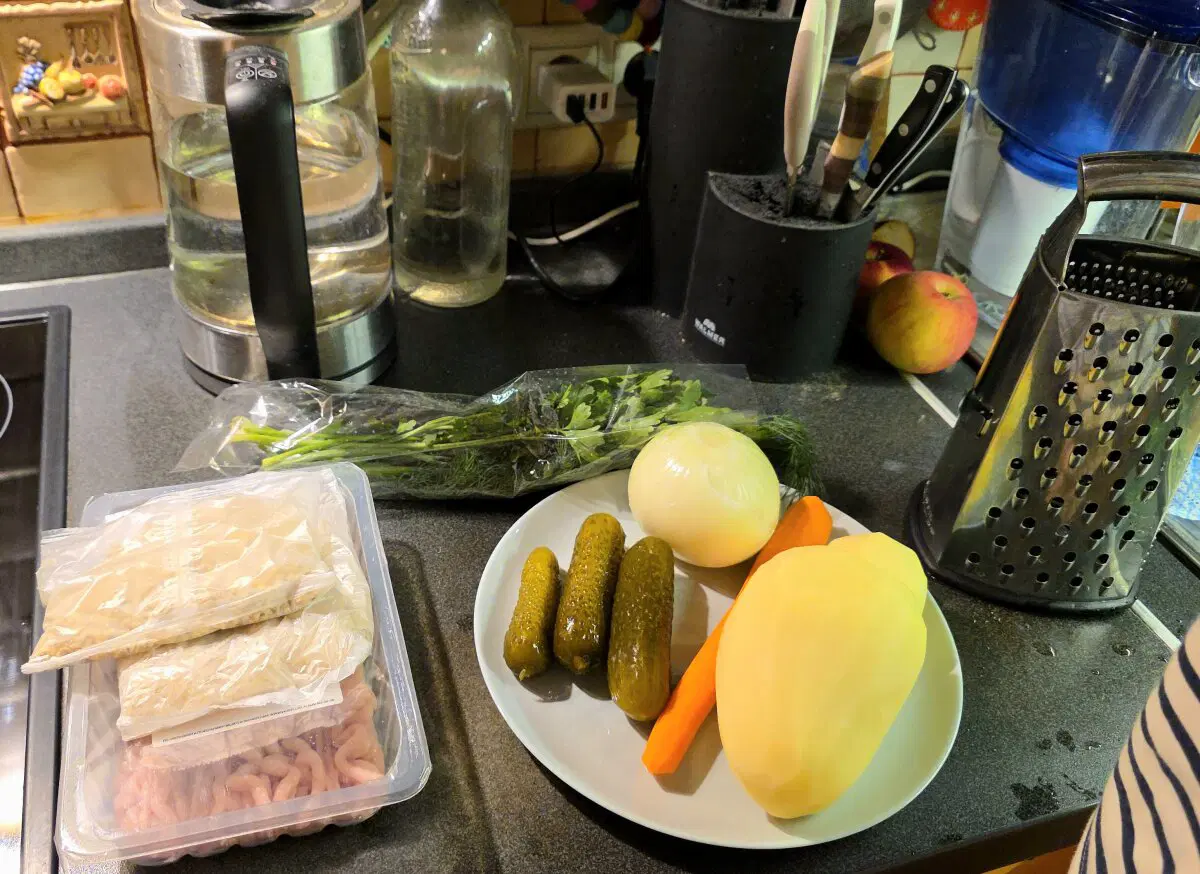

Ну что ж, други мои... Не будем мудрствовать лукаво, а возьмём и сварим этот волшебный исцеляющий тело супчик.

Я рассольник никогда не варила, но ради ивента сейчас вместе с вами сделаю это и попробую.

Берём все необходимые ингредиенты: картошку, морковку, лук репку, обязательные солёные огурчики, пакетик перловки и... наши любимые... кто?? Куриные тефтельки! С ними любой суп будет шедевром.

Заливаю перловку пока кипятком, пусть мокнет. И замешиваю фарш с рисом для тефтелек.

В кипящую воду забрасываю промытую перловку и кусочки фарша, пусть закипает..

А в это время режу лук и привлекаю бесплатный детский труд для трения морковки на мелкой терке. Делаю легкую зажарку.

Вода с тефтельками и перловкой как раз закипела, бросаем в кастрюлю зажарку.

Дальше, режем огурцы и картошку. В кастрюлю их.

Огурцы кстати мне достались супер солёные, то что надо для рассольника.

Теперь картошка пошла..

Теперь перчим, солим и мешаем.

И последний штрих - немного петрушечки для навара.

Закрываем крышкой, и варим оставшееся время. У меня на таймере осталось еще 30 минут.

Наконец, готово. Режу хлеб и разливаю по тарелкам. Интересно, как получилось.

И .. чудесно, скажу я вам. Живительный вкус рассола есть, нежные тефтельки потрясающи, наваристость присутствует и даже мягкая перловка получилась - это очень вкусно.

Спасибо за идею. И, как говорят китайцы, всем хорошо покушать.

Вомбаты, история про фейк и фейл.

Есть в Питере такое здание, Княжевская подстанция. Когда-то она была построена, чтобы питать током пригородную железную дорогу. Теперь в ней детский спортивный клуб и небольшой музей той железной дороги.

И вот я вычитал в Википедии, что возле этой подстанции растёт редкий каштанолистный дуб, который вообще-то водится на Кавказе, а в Питере его всего полторы штуки. Конечно, мне такое надо. Надо собрать от каштанолистного дуба жёлуди, чтобы посадить, чтобы у меня был такой дуб, которого почти ни у кого нет. Припёрся я за желудями и что же я обнаружил? Нихрена нет там каштанолистного дуба, там самый обыкновенный обыкновеннолистный дуболистный дуб, дуб черешчатый наверное, которых в Питере полно. Даже с другой стороны от той подстанции растут такие же дубы, только поменьше.

Желудей я, конечно, всё равно набрал, но настроение, конечно, испорчено. Ушёл, как говорится, рассольника не хлебавши.

P. S. Так-то я не дубовед и теоретически допускаю, что возле подстанции растёт не дуб черешчатый, а какой-то другой вид дуба, благо этих видов несколько сотен. Но не каштанолистный точно.

ДНС привёз нам морозильный ларь. Затащила дост авка на кухню, при них вскрыл - дефектов не нашёл, бумажки подписал. Лставили грухчики упаковку, а там "пупырка".

Вы не представляете - с женой по ентой пупырке босыми ногами топтались оба, пости вальс танцевали. Так прикольно хлопать пупырки ногами - ощущения...

Вот мы придурки или как? я 77года рождения, жена 72го...

Привет, вомбаты!

Поговорим о культуре?

В сентябре прошлого года я побывал на фестивале "Стороны света" в Юсуповском саду.

Юсуповский сад находится прямо в центре Петербурга, недалеко от начала дороги на Москву. При ём дворец, во дворце студенты учатся. Сад небольшой, но с фантазией. Там есть типа гора с типа пещерами, фигурные пруды, острова, мостики.

"Стороны света" – фестиваль национальных культур. Была музыка, такая, своеобразная. Типа бурятский рэп. Певица SpelaЯ впечатлила. Должны были быть "Отава Ё" (я их хотя бы название слышал), но я их не дождался, надо было уходить.

Ещё был пятачок с ларьками региональной еды. Чебуреки были, что-то северное, ещё что-то. Может и рассольник был, не помню. Там ещё сами по себе были тележки с хот-догами, так я непатриотично зохавал хот-дог с колой.

Народу было много. На прудах сидели довольно таки заядлые рыболовы с удочками, а рядом с рыболовами сидели коты. Видимо, в прудах водится какая-то рыба. Граждан, загоравших у пруда, какие-то чиновники прессовали на предмет прикрыться. Одну хорошо отдохнувшую тётю выводила росгвардия. Была реклама – раздавали буклетики с вклеенными пакетиками чая. Марку чая не помню, проклятый эклер. Но чай реально жлобский – всего 1, 2 грамма в пакетике. Я где-то читал, что чай темнее заваривается, если в воде много микроэлементов, и недобросовестные производители кладут в пакет мало чая, а для цвета добавляют селитру, или ещё какую-то соль. Так что, если заваривать чай, которого в пакетике всего 1,2 грамма, то это уже не чай заварится, а какой-то рассольник.

Ну, это я не о том.

Ещё на фестивале были мастер-классы. По национальным танцам, ещё по чему-то. И был мастер-класс по балалайкам, который провела няшная Варвара Летягина, инструментовед, хранитель музыкальных инструментов Шереметевского дворца – Музея музыки, куратор концертного отдела Молодёжного пространства «Палата ремёсел». и прочая, и прочая. Ну, мастер-классом это называлось громко, балалайки делать нас Варвара не научила. Была скорее лекция с демонстрацией балалаек и игры на них.

Так вот. (Это всё была преамбула). Перескажу коротенько, что я почерпнул, запомнил и придумал. Балалайка стала известна широкой просвещённой общественности благодаря Василию Васильевичу Андрееву. Он был из богатой семьи, был одарённым музыкантом, играл на разных инструментах, и возможно, стал бы знаменитым, например, скрипачом. Но однажды теплым летним вечером он прогуливался по своему имению и в вечерней тишине услышал какие-то чудесные звуки. Пойдя на их источник, он обнаружил, что эти звуки извлекает его работник из простой советской балалайки. "Кто бы мог подумать, что обычная 35-копеечная балалайка может звучать так чудесно!" – писал Андреев в своих мемуарах (он был очень скрупулёзен в денежных вопросах и аккуратно всё записывал, сказала Варвара). Андреев немедленно обзавёлся собственной балалайкой и стал её осваивать. Но что-то в конструкции ему не понравилось, какие-то нелады с ладами, он придумал, как сделать балалайку ещё лучше. И пошёл к самому лучшему петербургскому скрипичному мастеру Иванову. И говорит ему: "Скрипичный мастер Иванов, сделай мне зашибенную балалайку, у меня вот чертёжик есть". А скрипичный мастер Иванов ему отвечает: "Я самый лучший петербургский скрипичный мастер. Я делаю скрипки, благородный инструмент для благородных господ, я не буду делать мужицкую балалайку" . Но тут Андреев достал свою балалайку, ту, что купил до того, и показал скрипичному мастеру Иванову, как он на ней научился виртуозно играть. Скрипичный мастер Иванов проникся и согласился сделать для Андреева балалайку. Но только чтобы это был секрет, чтобы мастеру не упасть в глазах публики. И сам Иванов держал это а тайне, никому не говорил, что он делает балалайку, а если к нему в мастерскую кто-нибудь заходил, то Иванов прикрывал делаемую балалайку тряпочкой. В итоге Иванов таки сделал балалайку, и Андреев с ней произвёл фурор во всём мире, от Петербурга до Парижа, прославив русскую народную музыку.

А ирония судьбы состоит в том, сказала Варвара, что Иванов, который отказывался делать балалайку, вошёл в историю как создатель балалайки. Никаких скрипок, или там барабанов его авторства не известно, по крайней мере Варваре.

И вот что я подумал. А что если не было никакого скрипичного мастера Иванова. То есть скрипичный мастер был и, может быть, он даже был Иванов, но он не был известен как скрипичный мастер Иванов. Подумайте сами, разве могла быть у скрипичного мастера в XIX веке фамилия Иванов? Кто бы заказал скрипку у Иванова? У скрипичного мастера должна была быть фамилия, например, Джованини. А Иванову в самый раз балалайки делать. И Андреев ведь обещал мастеру никому не говорить, что мастер ему балалайку делает. Вот Андреев и сдержал своё слово и никому не сказал. И вместо фамилии, под которой мастер был известен, написал в мемуарах "мастер Иванов", рандомную фамилию, да ещё и с намёком, что фамилия не та.

Вот такая у меня гипотеза. Как думаете, вомбаты? Может быть, я совершил открытие, и про меня в энциклопедии напишут?