Карьера в IT. Системный аналитик, часть 9. Список тем для подготовки к собеседованию на позицию джуна. Часть 2

Продолжаем список тем и вопросов, ответы на которые нужно знать, чтобы пройти собеседование на позицию джуниора.

Еще небольшое предисловие - судя по комментариям к предыдущему посту, не все понимают, что не обязательно, что ВСЕ эти вопросы попадутся вам одновременно. Это наиболее вероятные вопросы, которые вам зададут ( по крайней мере актуально для ФинТех сферы). Ну и опять же, всё очень зависит от интервьюера, его опыта и тех целей, которые ему поставило руководство компании\проекта, на интервью.

Есть еще очень хороший подход к интервью, когда ты задаешь вопросы по каждой теме, и чем больше правильных ответов дает соискатель - тем глубже ты копаешь в эту тему, пока его знания по вопросу не иссякнут. Это позволяет не просто прогнать человека по заданным темам, которые нужны компании, но и в целом представить его уровень более детально (плюс так куда интересней для всех участников собеса).

Более техническая часть собеса:

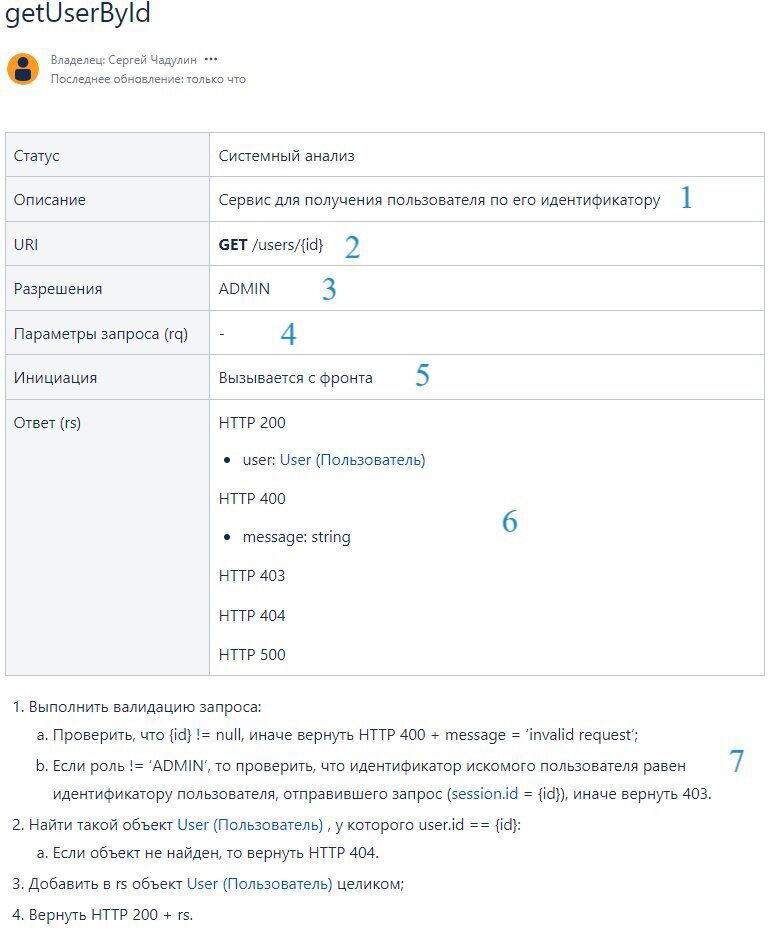

Архитектурно-интеграционные вопросы:

Что такое клиент-серверная архитектура? Что такое тонкий и толстый клиент, чем они отличаются? (Тут никто не ждет прям уверенных технических знаний и деталей реализации того или иного подхода, но в общих чертах знать нужно).

Что такое HTTP? Какие основные методы HTTP вы знаете? Какие функции они выполняют? Расскажите про структуру HTTP-сообщений. (Если вы перечислите основные методы и скажете, что у сообщения есть заголовок, строка и тело - это уже, в целом, неплохо. Если знаете больше этого, вообще замечательно).

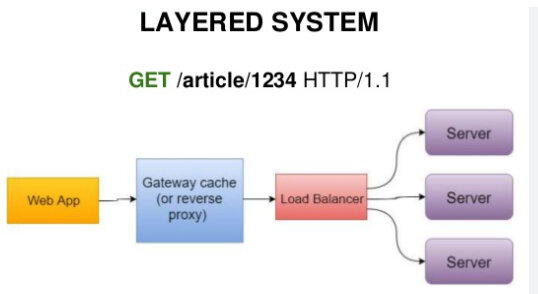

Что такое REST? Какие основные принципы у него есть? Какие методы есть в REST? В чем разница между GET и POST запросом?

В каких местах (четырех) мы можем передать атрибуты в запросе? (Path, Body, Query, Header).

Что вы знаете про концепцию CRUD?

Что такое идемпотентность? Какие методы являются идемпотентными?

Что такое синхронные и асинхронные интеграции? В чем между ними разницы? С помощью чего можно их реализовать?

Можно ли реализовать асинхронную интеграцию через REST? (Вряд ли этот вопрос будут задавать, если вы не ответите на предыдущие. Это скорее со звездочкой и не обязательный)

Что такое очередь сообщений? Как передаются сообщения через очередь? Какие очереди сообщений есть и в чем между ними разница? (Если расскажете про PUSH/PULL-стратегии - плюсик в карму обеспечен)

Что такое гарантированная доставка сообщений и какими механизмами ее можно обеспечить?

Какие вообще способы интеграции существуют? С какими из них приходилось работать? В чем их преимущества и недостатки? (Интеграция через обмен файлами, через общую БД, через веб-сервисы и обмен сообщениями)

Базы данных:

Что такое базы данных? Какими они бывают? С каким БД приходилось работать?

Что такое ER-диаграммы? Приходилось ли их проектировать?

На какой уровень оцениваете свой уровень владения SQL? С какими инструментами по работе с БД знакомы?

Ну тут могут конечно и про формы нормализации спросить, но уже лишнее, как по мне. Я обычно спрашиваю больше про опыт проектирования БД в целом. Приходилось ли проектировать базу в целом и под конкретные задачи в частности, каким образом это было сделано.

Различные задачки:

Тут вообще кто во что горазд в плане придумывания задач. В среднем, вам дадут умозрительное задание на проектирование какой-либо системы и попросят выделить основные классы этой системы (возможно, предварительно нужно будет собрать требования с интервьюера), спроектировать интеграцию между частями этой системы/интеграцию с внешними системами (плюс объяснить выбор технологии интеграции). Основной упор на ваши размышления, в основном именно в подобных вопросах можно понять уровень соискателя, потому что все остальные можно заучить. А тут проверяется именно понимание того, о чем вы рассказывали предыдущую часть собеседования.

Небольшие оффтопные вопросы:

Расскажите, что такое авторизация, аутентификация и идентификация? Чем они отличаются друг от друга? (почему-то один из самых любимых вопросов некоторых людей)

Чем верификация отличается от валидации?

Приходилось ли работать с JIRA\Confluence?

Конечно, так получается, что если вы знаете ответы на все эти вопросы, или больше 80-90%, то как будто бы вы уже не джун. Но чем лучше вы отвечаете, чем лучше вы соответственно подготовились - тем больше вам зададут вопросов (в нормальном интервью, а не шаблонном). Что очень сильно повысит ваши шансы получить оффер и выделиться среди других кандидатов.

Поэтому, конечно, можно, и зачастую нужно, пробовать собеседоваться, при наличии знаний, которые позволят ответить вам на половину из этих вопросов - шансы всё еще будут, плюс вы получите опыт прохождения собеседований (что само по себе очень важно) и определите те темы, про которые часто спрашивают, но в которых вы пока еще не сильны.

P.S.: По традиции - буду признателен за вопросы про карьеру\профессию\чему угодно связанному со сферой IT - постараюсь ответить на всё.

P.P.S.: Также веду телеграмм-канал, в котором делюсь разным про профессию и про свой путь в ней. Есть огромное количество постов на тему софт-,хард-скиллов и про карьеру в целом - см. закрепленный дайджест.